005

[0504] 軽井沢の家

今、施行中の軽井沢の山の上の別荘S邸である。都市での生活から離れ、時に自然の中で暮らしたいと考える人間は少なくはない。それなのにセカンドハウスの大半は都市の住居のコピーに過ぎぬ。

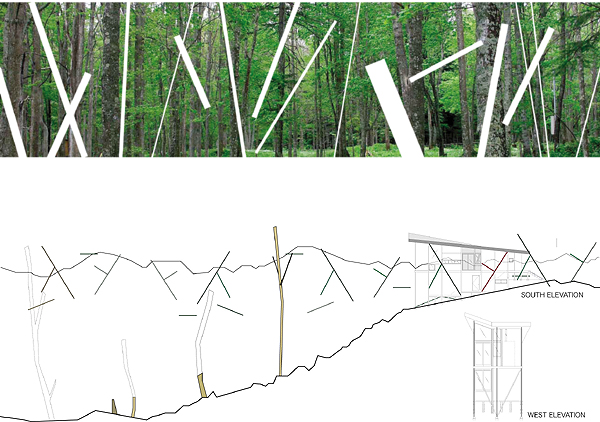

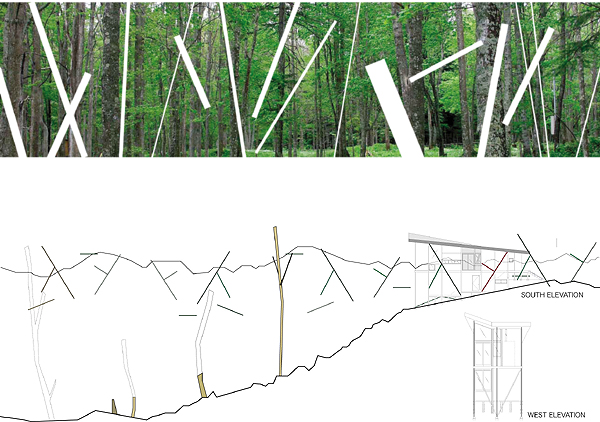

S邸では遠くに眺められる浅間山、北アルプスの山の姿との関係、そして建築が建つ周囲の森との関係をデザインのテーマとした。遠景を眺めて暮らしたいという希望を二方向の屋根の傾きのデザインに、そして建築の軸の取り方も遠景に焦点を当てた。構造に必要な斜材の配置は森のアナロジーを使用した。

前橋に完成したI邸は町中の建築なので生活に風景を楽しむ必要も、可能性も無い。同様な考えでデザインしたが、ここでは構造はより律儀な形式で表現されている。

石山 修武

人工の色について

森羅万象にある物質の持つ色は、その物質の性質をよくよく表現している。視覚から、その物質のもつあらゆる表情を想像する事ができる。大自然の中に散在する物質は、各々の個別な色を持つ。木、鉄、土、石等の物質は先天的な色を持っている。素材の色は人間の DNA の如く、素材自体の原則的なルールとなり、素材の情報の一部として表象されている。

その色は茶色や赤、黒といった抽象的に呼ばれる色にとどまらない。物質は場所や時間に配置され、影響される事で、色は刻々と変化し続ける。雨が降り、風が吹き、太陽が照りつける事でそれらは僅かではあるが、その色を変化させている。つまり万物の色は一定している事はないということだ。時間は一方的に流れ、その中で色はグラデーションになって、非常に低速ながらも時々刻々と変化している。

20世紀初頭のパウル・クレー、ワシリー・カンディンスキー等の画家達は色に対する疑問を抱いていたのではないか。

目の前に広がる圧倒的な大自然を克明に、あるがままにリアルに描こうと写実主義の画家たちは試みた。そういった色を忠実に再現する事が、本当に写実的であるのかどうか、一瞬一瞬変化する時間を前に、被写体である大自然に一定する色は存在しないはずだと。

絵画の色は人工的であり、色を与える事でそこに無意識はすでになく、与えられた色は一色であり、変化する事はない。色の常に移り変わる状態を絵画に落とし込む事を抽象画家たちは試みたのではないだろう。そういう意味で、抽象画家たちの作品は都市の夜景と類似している感じがある。絵画の中で色はその色をとどめようとはせず、常に次の状態の色へと移動しようとしている。一枚のフレームとして制限はされているが、それは絶えず変化する色への限りない変化の様に思える。

S邸の斜材は、森のアナロジーを使用している。

背景としての原理的な通し柱の上に、ランダムに運動、舞踏する要素が散りばめられている。それは生産性や合理性を満たさなければならない建築のつくりだした一つの絶対的価値観に新たな価値観を貼付けることに他ならない。しかし、森の中に建つ建築として、それは不自然な事ではなく、大自然は絶えず揺れ動き、運動しているのだから、建築もそれと共振するアナロジーとして色の運動として表象される事は自然に対する知的理解としてはあり得るだろう。S邸の斜材は建築と斜材という構造的関係性よりも、森と建築という、大きな揺れ動く構造の中に如何にして1つの建築を共振させるかという問題への一つの答えである。

斜材に与えられる色は構造的な概念を剥奪されなければならない。それは構造の合理性とは別の計算によって決定されて構わない。しかし、肝心の色はまだ決定していない。

つづく

石井孝幸

|