渡邊大志

Taishi Watanabe

-

厚さ4.5ミリの鉄板が高さ100ミリで折り曲げて製作されたデッキプレートから、直径120ミリほどの丸竹が長さ25メートルに渡って吊り下げられている。鉄の塊と形容すべきその屋根の下に生まれた空間を支配しているのは間違いなくその鉄の重さである。

竹の中には照明が仕込まれている。電気配線を使わずにそれぞれの照明器具に電気を飛ばすような技術はまだ実用化されていないから、照明器具のデザインには配線の処理が付いて回る。

その照明の床からの配線を隠すため、昨日一本の竹を施行中の床に立て込んだ。

現場で出た余り材から杉の角材90ミリとその半裁材を拾って、その竹柱の両脇を固定するように控え壁に打ち付けた。

固定材はもともと廃材になりかけていた材であるから必ずしも綺麗な材ではなく、そのデザインも現場で即興で作り出したものであるから、そのこと自身をデザインの武器にすることが意図された。

すなわち、材の背割りをわざと表に見せながら、角材の断面に現れた杉材の芯の模様を唯一のデザイン要素として材の形などは全くのノーデザインとしたのである。

その結果、剥き出しの鉄が眼に見えない重量の圧力によって空間を支配する構造の中にあって、対抗はしないが消し飛ぶことのない装飾の類がこの一本の竹の柱を固定するための材のデザインによって生まれることができた。

このようなことを工作ノートに書くのは、建築の一応の完成が近付くにつれて、建築が実際に立ち上がる以前に考えていた様々なもののデザインをどんどん中止して捨てていったという経緯があるからだ。

先に述べた鉄の塊というべき屋根と天井を一体化した物質の圧倒的な重量感はスケッチや模型製作などではほとんどといって良いほど意識されていなかった。つまりそのことに気が付いていなかった。実物を想像する経験がまだ不足していたからであろう。そのため、飾り柱、欄間、下駄箱、階段といった様々な必要品をコチョコチョとある意味では工芸的な手付きでデザインしていたのである。もちろんそれはこの建築に執拗なまでに執着する気持ちからであったが、結果的に無数の仔細なデザインの集積は現代デザインのか細さと意に反していつの間にか通じてしまっていた。

現場の建て方が半分くらい過ぎたところで、その間違いに本能的に気付き始めた。確かに最初は工期や施工費の圧縮の名目でデザインを削っていったが、圧倒的な鉄の構築物の中にあって自らの形態的デザインはあまりにも脆弱に消し飛んでしまうものであったことはなんとなくわかっていたのである。

それまでの考えが次々と捨象されることに抵抗感がなくはなかったが、形態的なデザインではないデザインの存在が本質的にあることくらいは知覚できたので納得した。

それで、この一本の竹柱を固定するためのデザインの話なのである。角材はまさにぶつ切りであって、それ自体には特に小洒落たデザインがあるわけではない。ただ、いくつかの杉の角材の断面がその材がかつて樹木であったころの記憶である年輪を眼前に見せつけるようにして控え壁に配布されて固定された様相には、明らかに装飾的な様相を含むデザインの存在がある。

そしてそれらは天井から内部空間を圧力をかけつつもギリギリのところで宙に浮いているような鉄の塊の存在形式に対して、同じ次元で存在可能な形式を有している。 そのようなフィールドで成立するデザインだけをこの現場ではこれからも残されていくであろう。それが、今までのデザインを8割ほども捨ていった動機であり、それらは捨てるべきデザインであったのだと思うのである。昨日はそのことを実にリアルに学習した。

渡邊大志

-

今作っている建築に1950年代の日本の建築がまだ持っていた建築然としたものを強く求めたい自分を感じている。材料や素材に過剰なバリエーションとテクニックを駆使せずとも、空間は強く、そして多彩であった。

当時を体験していない私は若いうちにその体質を身につけておきたい気持ちが強い。その気持ちからこの現場へ通いつつのエスキスを重ねている。

その一つに近代化が工業化に完全に読み替えられる以前の材料・構法への関心がある。左官に代表される湿式構法はその問題を最も抱えたものだと思う。鉱石など顔料と自然な物質が持っていた本来の色味は接着剤でつなぎとめられたペンキ状のものになり、その代償として雨や汚れに強いという平明な利便性を獲得した。平明な利便性とは経年変化を受け付けないことの他ならない。しかしルネッサンス期の西洋建築やヴェニスの町中の建物にみられるように、時間の流れまでもその都度含浸させていくことが本来この構法が持っていた合理性であり、魅力でもあった。経年変化を味方にする構法が経年変化を受け付けないことによって近代化しようとするところに大きなクエスチョンを感じる。今となっては本来の湿式構法が持っていた色むらやテクスチャーを出すのは極めて困難であり、精緻なものより豪快に仕上げてもらう方がむしろ工費は上がる、が世の常識になった。

オリジナルの色見本を作る体験もそのような理由で私にとっては重要な勉強であった。今、現場小屋には手作りした何種類もの色見本を壁中に貼り出してある。それらに囲まれた空間でその中から慎重に色を指定しつつ、左官屋さんにその色とテクスチャーを再現してもらうようにお願いした。パーライトモルタル、色モルタル、漆喰の3種の素地と朱紅色、グレー、サーモンピンクの3種の色の掛け合わせで、早々にサンプルが仕上がってくるはずだ。

その次には左官屋さんの性格や手癖も構法に汲み込んでいく面白い作業が待っている。

渡邊大志

-

建築の玄関は外部と内部が人間の行為によって具体的に連続される分かり易い場所である。

玄関前階段左の木垣には正面扉と同じ大きさの開口部を人間の上下移動の動きに連動して配している。それを具体的につなぐのは足裏と手摺りの感覚と足元から正面へと動く目線の中に入ってくる物質が還元された視覚情報である。 木垣の足元はタプロムの遺跡のように生命力を持った自由曲線の色モルタルで壁と床を連続させている。反対側の手摺り壁も同様だが、仕上げの色を濃い紅朱色とサーモンピンクを使い分けてそれぞれ吹付けと金コテ押さえで表情を変えている。

玄関扉をくぐって中から振り返れば、柿渋を重ね塗りした下駄箱が床からやや浮かんで、その間を天井から床まで合わせガラスが切断するようにつっきっている。そのガラスのコバから入る光の両側で、外部から引き込まれた漆喰左官と内部の黒曜石系のパーライトモルタルが激突する。

玄関扉に300mm角で空けられた窓は内部と外部の世界を互いに覗くトンネルであり、遠目がねである。

この玄関の内と外を隔てる壁はあたかも仮面の表と裏のようであり、空間を表裏一体のものとしつつも、その一方で表と裏はやはり互いに異なる独立した世界でもある。

渡邊大志

-

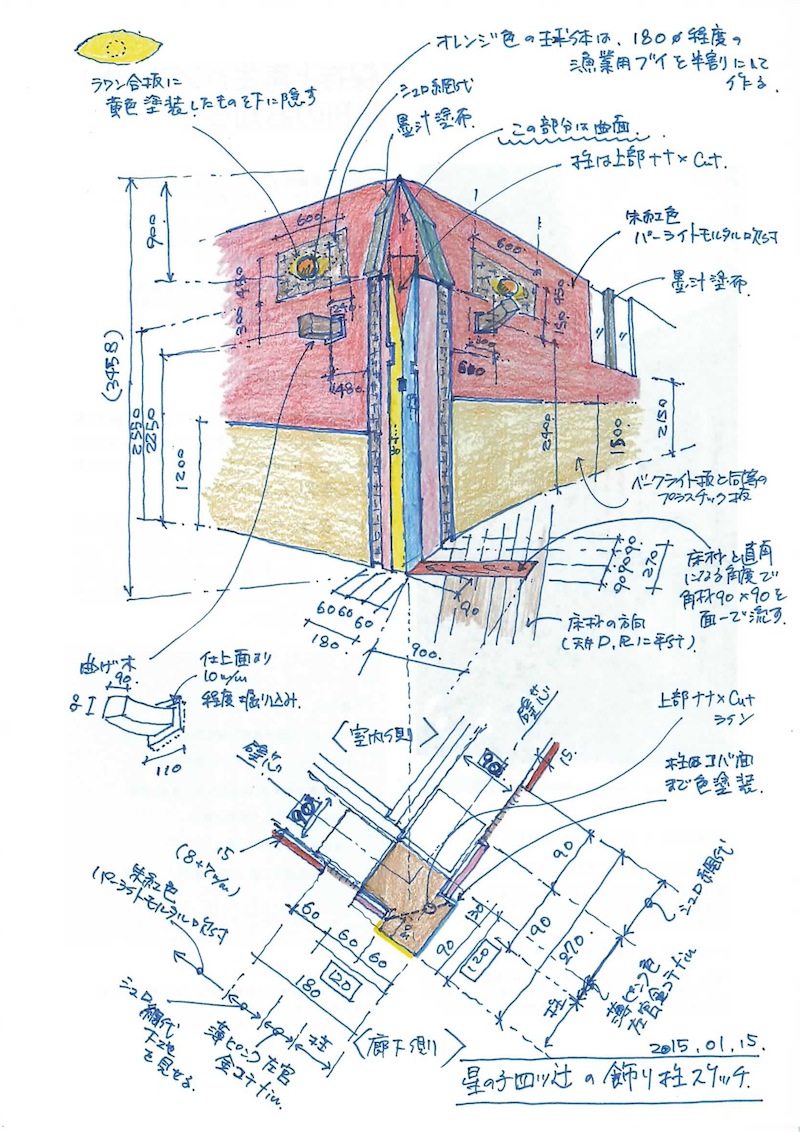

飾り柱を中心に、いくつかの材料と仕上げの集合が全体的な装飾の姿を呈している。

3色に塗装された角柱、2種類の色と吹付けと金コテ押さえを組み合わせた左官、自然に曲がった木を活かしたツノ状の突起物、シュロの網代と漁業用のブイを転用した装飾などが集合している。

それぞれの装飾の距離感に配慮がある。

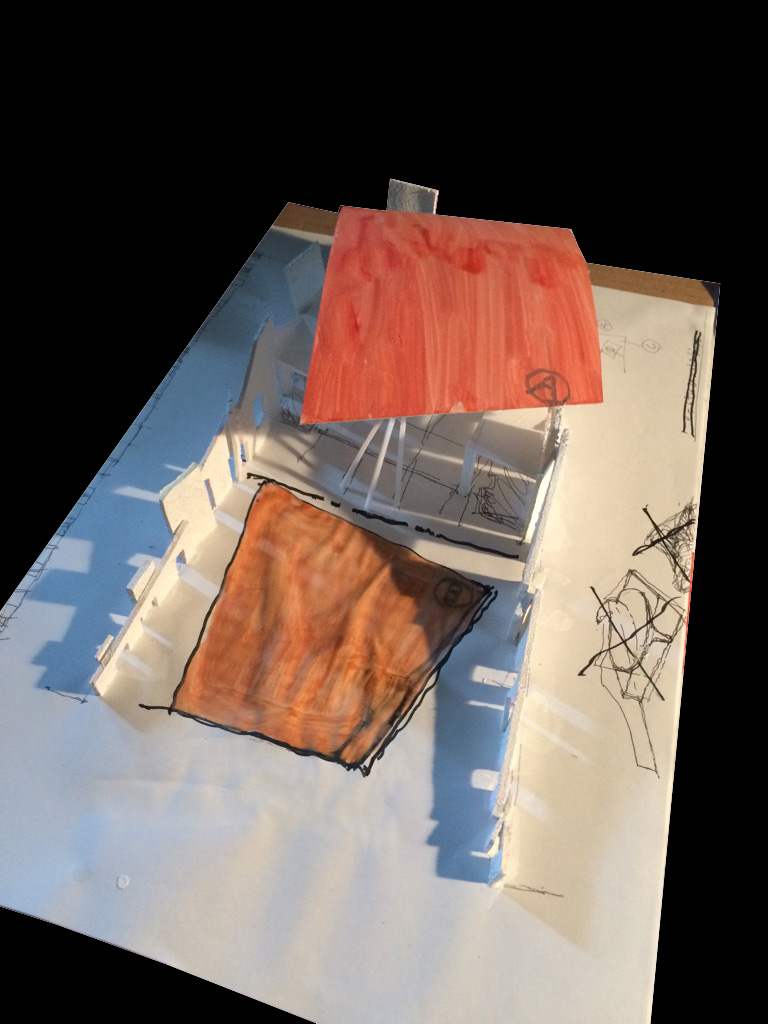

私には世界各地の伝統仮面への深いといずれは言い切りたい関心があり、いつの間にかそのようなものを模倣していたやもしれない。模型写真では使用した模型材料の性質が裏側からの光を透過して美しいが、模型の副産物をどこまで実物に取り入れられるかはまだ心もとない。

渡邊大志

-

いくつかのエスキスを経てようやく最終案になりつつある。

スケッチは変形四つ辻の中でも最も広いコーナーのものである。四つ辻を巡る考えは、スケッチ下段に示した角柱の造作に収斂されている。

大壁を構成する90角の柱に対して、通り芯はそのままとして角にだけ120角の柱を1本用いる。すると、この部分だけ真壁のように柱が30mmずつ飛び出すことになる。この30mmギャップを最大限に活かして、柱両側の仕上げの種類の違いによる厚みを少し計り複雑に出入りさせている。

中心となるこの柱は構造柱ではない(建物は鉄骨造である)。そのため、120角の柱は床から2100mmの高さから次第に面がとられ、2550mmのところで完全に左官壁の中に姿を隠すようにした。

これによって、この辻のコーナーの足元は直角だが、天井ではカーブを描いて柱の左右の空間を接続することになる。

渡邊大志

-

2015/01/19 5 星の子増築棟内部の変形四つ辻について-2

-

そして四つ辻は既存棟と増築棟の内部を行き交う子どもたちと保母さんの動きによって変形し、以下の5つの辻を巡る人間の動きを表現する。

①の辻 材料が飛び出す:ろくろで作った一球一脚の椅子が壁から片持ちで出ていて、子どもたちが座れる。

②の辻 美学の交差点:廊下側のみカーブした壁としてここに飾り柱を立てる。その柱に向って左側を伝統的な材料を用い、右側を工業製品の左官を用いて仕上げる。それぞれの仕上げは壁内部の構造材、下地材とも微妙にズレを持つことが意図される。例えばシュロの網代が左官下地から仕上げ面へと表出し、コーナーから飛び出した飾り柱は上部では左官壁の中へと沈み姿を消す。

③の辻 時間(歴史)の重なり:既存の木造倉庫の古い色モルタルの外壁の上に新たに色モルタルの土盛り状のふくらみを作り、飾りのついた家組合の商品である藤江民さんの絵付けタイルを埋め込む。増築棟の玄関から入るときは、最初に眼にする辻になる。

④の辻 割く力:両側の壁をギギギギと開いたかのような空間に対して、鉄骨柱に木の箱が入れ子に差込まれている。木の箱は子どもたちの下足箱である。

⑤の辻 視線が射る:辻に正対する壁に覗き窓を子どもの目線の高さに設ける。窓には色ガラスがはめ込まれている。実利的な機能は、子どもが中のトイレにいるときに保母さんの眼が行き届くようにするための窓。

渡邊大志

-

2015/01/17 4 星の子増築棟内部の変形四つ辻について-1

-

古来、「辻」と呼ばれる場所は都市文化の醍醐味が生まれることが多い。

黒澤明などの良き時代映画にはよく辻が登場する。

辻から飛び出て想いもかけぬ人と出会い、ふと思い立って折れ曲がり進むべき方向を変え、はたまた辻斬りと言われるように隠れ潜み、辻を行く人間の内に感情を変化させる劇的なるものが都市空間に表現される場所である。

そのため、辻には行き交う人々のアニマが宿る。

星の子増築棟の内部には小さな、そのために辻を巡る思惟が凝縮され得ることを目指した辻を作り出したい。

渡邊大志

-

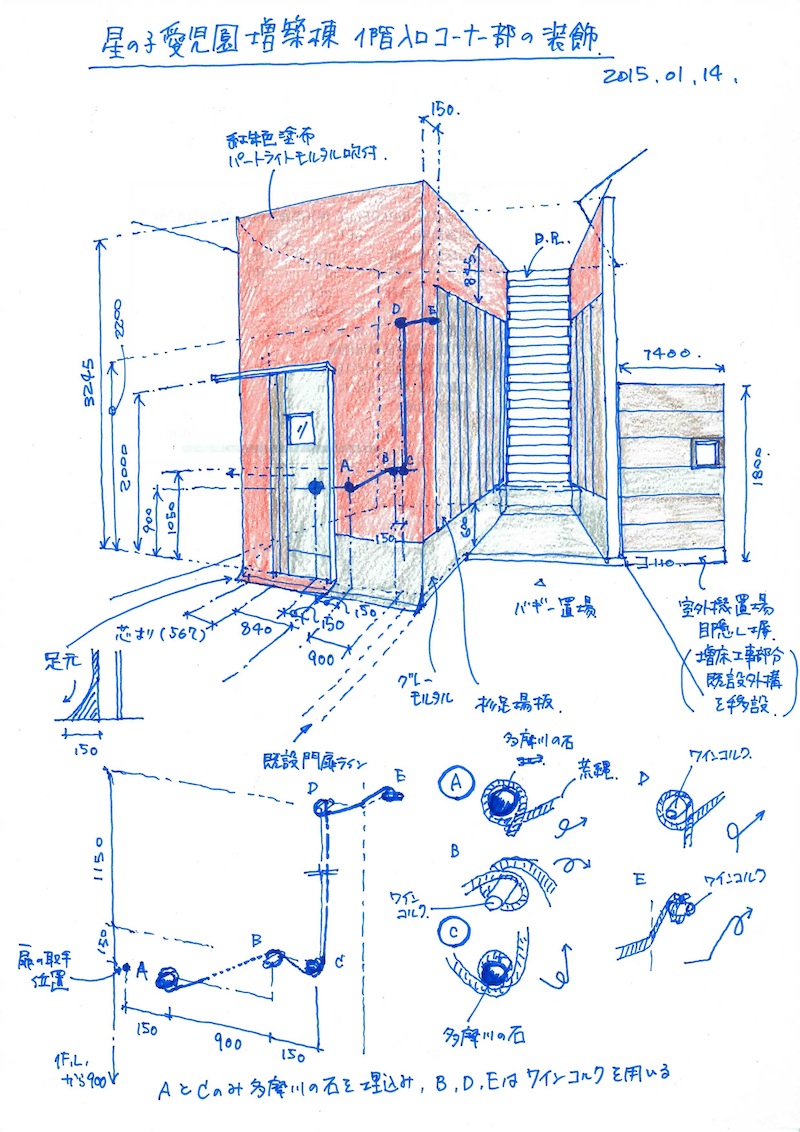

2015/01/15 3 星の子増築棟アプローチ部分の装飾について

-

施工中の現場のスケッチを重ねている。というのは、やはり現場で出来上がってみないと感得できないものがあるためである。

人通りの多い道路から引き込んだ長いアプローチの土間コンクリートにはすでに様々なものが自由な造型で埋め込まれている。その有り様を現場で確かめた上で、アプローチの一番奥のコーナーの仕上げと装飾を考え直した。

この装飾は土間に自由に埋め込まれた造型に対して、意図的にある程度の理知的なコントロールを表現する様に努めている。ただし、その分材料には均一化された工業製品を用いることを嫌った。

スケッチに描かれた扉には、ろくろで作る木製取手が当初から想定されている。これが調度子どもの眼の高さである900ミリの高さにあることから、まずはそこから150ミリ離して現場近くの多摩川の小石を外壁に埋め込むことから始める。あとは材料がビリヤード状に玉突きされたようにして、それを荒縄で結んでいる。小石はAとCの二ヶ所のみに用い、それ以外はワインのコルク栓を用いている。

下部に示したそれぞれのポイントのスケッチは、荒縄を小石あるいはコルクのどちら側から巻くかの結び方によって、縄の太さの分だけ生まれる小さな角度を用いることを意図して描いた。

これらの装飾群は薄く左官の下に塗り込められるが、荒縄の種類はこれから大工さんと相談したい。

渡邊大志

-

2014/12/11 2 星の子の街角について

-

この案は採用されない(石山)

増築は新築よりも余程複雑である。思ってもみないところに柱や壁が現れ、置きたい場所に柱や壁が置けないことは茶飯事だ。

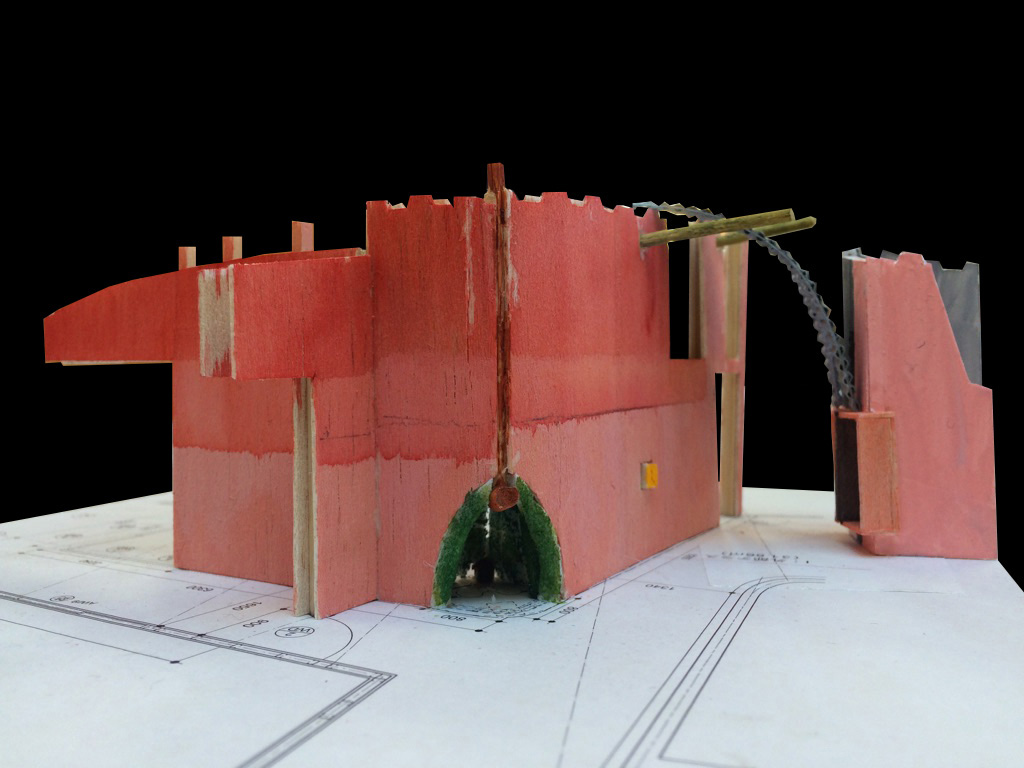

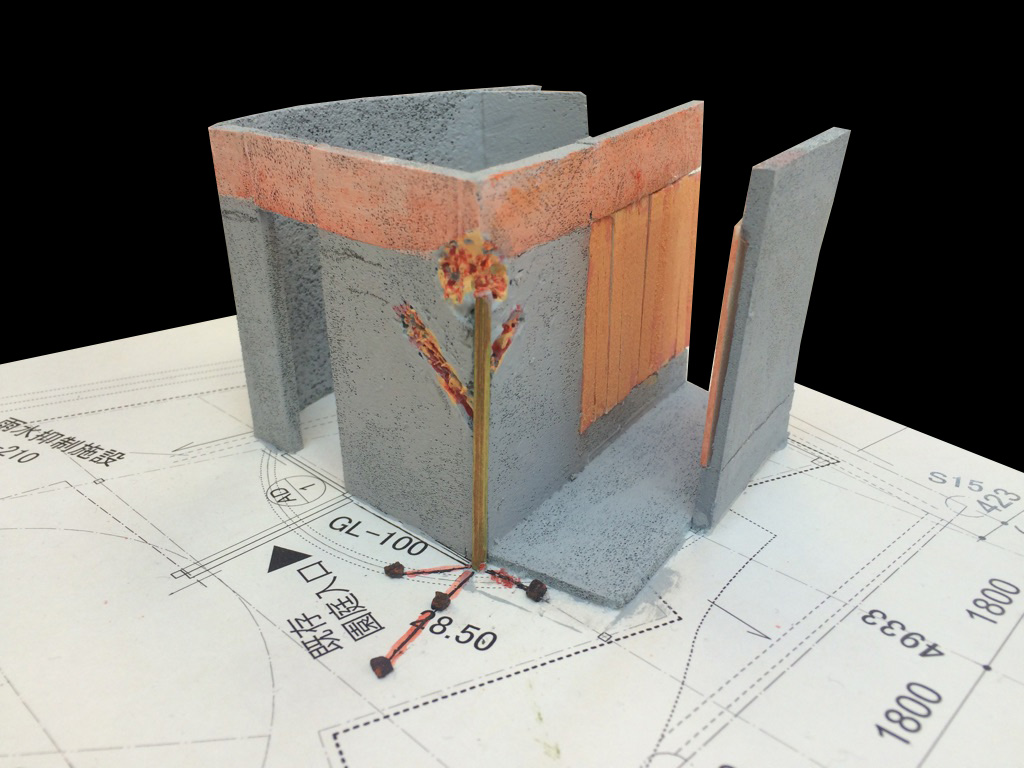

必然的に内部空間は複雑になる。その偶然の出会いとも言える場所を出来るだけ意識化させたいと思って、これらの模型を作った。

子どもとお母さん、保育士さんのための内部である。

意識したのは形よりも色であった。

チャチになりがちなデザインよりも増築することの方が余程複雑な空間形態を生むけれど、心象風景に残る立体は意外と形態よりも色によって構築されるのではないかと考えた。まだ言葉もしゃべれない年齢の子どもの記憶について想像する必要があったからだ。

使った色は赤ちゃんのほっぺたやお母さんの肌色、あるいは暖かい陽光を目指した。薄ピンク色と朱紅色の組合わせとして指し色にグレーと黒、濃い緑色を用いた。

コルビュジェのエスプリ・ヌーボーは白を選択したが、どうも白は子どもの建築に合わないと思った。近代建築史あるいは近代建築理論の理屈よりも、子どもの空間には暖かい色を使いたいという倫理性の方が上等な理論のように思う。

それぞれの素材の違いや色の塗り分けの高さの違いは子どもの目線を基準に決定してある。ここのところにはまだ近代建築教育を受けた私の手癖が残っている。

渡邊大志

-

2014/10/22 1 運動の結実に建築の始まりを視ようとする

-

三島由紀夫の『癩王のテラス』で癩王が建設するのはアンコール・トムのバイヨン寺院であった。三島はバイヨン遺跡を訪れ、12c頃に作られたジャヤ・ヴァルマン7世の彫像の美しい肉体に着想を得たという。

実際に登ってみると、アンコール・ワットと違い内部空間は限られており実用的な寺院とは言い難い。バイヨンの無数の四面像の塔に囲まれた極小空間はかつて行われていた儀式を髣髴とさせる。三島はバイヨンを演劇に仕立てたが、しかし演劇や芸能は元来、儀式や儀礼の場にその出自がある。そしてバイヨンはその儀式が結実したものが建築であることをよく示している。

バイヨンを一望できる癩王のテラスの隣りには象のテラスがあり、古代インドの巨大山車の記憶が残っているようだ。そこに登場する象と山車の類はいわば儀式と建築の中間の姿である。

10年ほど前から儀式、演劇(芸能)、建築を巡る思考をプロジェクトに結実させてみたいと思ってきた。近代能楽劇場、二見ヶ浦秤動劇場と名付けたコンピュータ上の舞台を夢想したりもしたが、いまだ成果を見せれていない。

金子兜太さんへの贈り物を入れる小箱を作ったことがあった。ベトナム産の大理石製のカメの彫像を入れるためのもので、車箱の形態を模倣した。山車のように動く箱である。

現在設計している建築たちにもその考えを何とかしてねじ込めないか。動く、すなわち運動する力の流れのようなものを建築のdeep pointに隠蔽できないものか。

一つは北烏山の保育園のエスキスである。建築の屋根と園庭の地面が点対称に廻転した奇跡を立体として結実させることを試みている。

もう一つは稲田堤の公共駐輪場付きの施設群で、女性と子どものための建築の提案である。機械のような箱の向こうで異形の造型が運動している様を凍結させてみた。

バイヨンの儀式が実際にどのようでものであったかは明らかにされていない。しかしバイヨンの四面像にはクメールの微笑み、すなわち盈虚の動きが微笑みの中に留められている。私が想う建築の始まりの一つである。

渡邊大志