この紙片がいつ、誰の手で何処で、カバンに入り込んだのか。どうしても思い出せない。そんな時間が続いた。いつも思い出そうとしていたわけではない。その事さえも忘れがちになるのだった。

二つの紙片はビニールのファイルに挟み込まれ、再びカバンの奥底に仕舞い込まれた。時々旅をしたが、大半は部屋の片隅に置き去りにされていた。

やがて、思い出せない事がある、という、その事自体が記憶となって育ち始めていった。上手に言う事が出来ないのだが、脳の中にポカリと空洞が開いているような感じ。その感じだけがハッキリと育ち始めていた。

空洞は大きく育つわけでもなかった。かといって小さくしぼむわけでもない。ただただ、一定の大きさの空洞として輪郭がハッキリとしてきた。

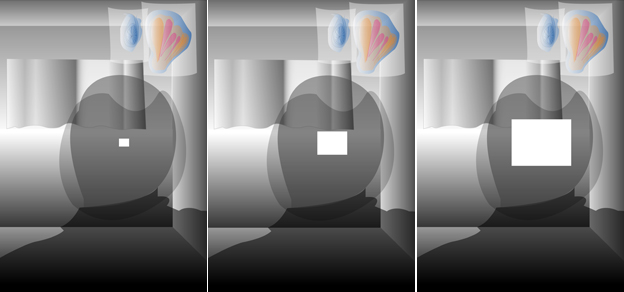

脳の中にハッキリと四角い空白が棲みつくようになった。そうなって始まりの頃は、空白はチカチカと点滅を繰り返していた。四角い空白が現われたり、消えたりが長い間繰り返されていた。眼球の中に、チカチカが現われるような事はこれまでにもあった記憶もある。これもハッキリとはしないのだが・・・・。目蓋を強く閉じたときに、一瞬、光が指し込んでくるような、白いモヤが拡がって、うごめくような。淡い闇が拡がり流れてゆくような。そういう事は今でもある。きっと誰にでもある事なのだろうが。

ハッキリとした形にならぬ、そんな映像らしきは、目蓋の裏と眼球の狭間にいつもある。

でも、この空白はそれとは違う、形あるものだった。四角い空白の形。それが眼球の中でもなく、目蓋の裏の水気を含んで濡れた処、でもない、どうやら、脳内と言わざるを得ない場所に棲みついてしまった。

点滅が繰り返されるうちに、四角い空白は、大きさが一定のものになり始めた。大きさが与えられてきた。やがてその大きさは動かぬものになった。

横十センチ、縦七.八センチの大きさなのであった。脳の中に、この大きさの空白がうごめいているような、ユラユラと浮いているような、そんな光景が何処か知らぬ身の内に出現した。その空白には色が無かった。透明で何も無い、そんな空白でもなかった。薄墨を極度に白めかせたような、スクリーン状のものだった。スクリーンは薄く発光しているようだった。

病院へ行った方がいいかな、Xは不安にかられた。急に視界が暗くなったり、目の内に火花が散り続けたりは危険な症候だと聞いていたから。

でも、病院へは、結局行かなかった。

「頭の中に四角い、十センチと七.八センチの空白が出来てしまった。」

と、そんな風にそう医者に切り出す勇気が、何処からも生まれなかったからだ。

「円形脱毛症の処方はあるんですが、四角形脱臼症ですか?これはウチの科では手に負えません。精神科の方へ行ってみたらいかがでしょうか。」

と、言い渡されるだろう辛さには耐えられそうになかった。

眼科の守備範囲ではないのは知れていた。

あの視力検査よろしく、遠くの記号識別表に対面して、

「全部、四角に見えます。

見えるって言うより、脳の中に四角があるんです。」

なんて、そんな事はとても言えない。

頭の中に空白のフレームは出来てしまったのだが、それが何者なのかを診断するところが、つまり枠が、世の中で言う病院は何処にも無さそうなのだった。

枠の外に行かねばならない、と決心したのはしばらくしてからの事だった。