Xはごくごく普通の人間である。神話のごとくに日々の暮らしを物語る力もないのに、それでも、なぜだか、物語りたい人なのである。

物語る人では決してない。ただただ物語りたい、物語る種がないのに物語りたい、つまりは、こんなふうに言っていいものかどうかは覚束無いが、らしき、の捏造を繰り返す人でありました。

物語りたい人、Xは、時々こんなふうに語りかけるのでした。独り言ではない。Xにはどうしても語りかける相手が必要でした。

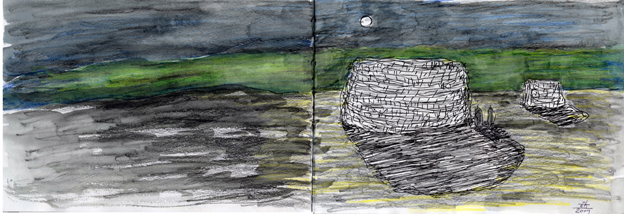

「イラワジ河のほとりにある遺跡、パガンの、二六〇〇にあり余る、パゴダというかむしろあれはピラミッド群であったけれど、あの風景くらい私の束の間の人生を揺り動かせた、物狂おしい風景はなかったのだよ。」

語りかけている相手はまだ若いW、修行中の建築家です。まあ言わばもの作りたい人の典型です。彼はしばらく聞き手役を続けることになります。演劇に関心を寄せていて、ほんの少しの含蓄もあるから、自分の役割をわきまえている。「パガンへはヤンゴンから汽車で行った。午後遅くヤンゴンを出て、一晩中走り続けた。縦にも、横にも、激しく揺れる汽車だった。まるでジェットコースターに乗っているようだった。処々に名前も知らぬ停車場があって、暗い灯りがボーッと点灯していたな。食べ物を売りに、子供やらがたくさん乗り込んできた。バナナなんかただみたいに安かったよ。停車場の周りには、草屋根の小屋が群れていた。小屋には明りがともっていたな。アセチレンの灯や、電燈も混じっていたような気もする。小屋はね、まったく開放的で壁なんてほとんど無かった。スダレや、むしろ、ゴザ、麻なんだろう、カーテンがフワフワと浮いているようだった。

草や木や竹でつくられた集落が地上にフワッと浮いているんだな。高床の小屋ばかりだったから、そう視えたんだろう。そんな植物ばかりで作られた集落に、沢山の人影も視えたよ。なにしろ、壁が無いのだから、どこまでも透けて視えるんだ。

汽車は揺れに揺れるし、時に、レールから浮いて本当に宙を飛んでいたんだから、こっちの感覚もボーッと浮いた状態になってたんだろうな。停車場と停車場の間はね、本当に真っ暗だった。遠くがポワーッと白く光っていたような記憶もあるけれどね。そんなに高くはない山影や深い森の影が視えたりもしたけど、あとはただただ真っ暗だった。大きな音が響かないくらいに大きな洞穴の中を走っていたようなものだな。

早朝に、線路が二つに分岐する、比較的大きな停車場に着いて、そこで降りた。そこの名前は忘れた。地図を見ても、もう思い出せないだろう。ずいぶん昔のことだから。」

物語りたい人の話しは続く。ずいぶん昔と言っても、それはたかだか十数年今をさかのぼる頃のこと。当時はYも同じように世界中を飛び回っていた。そんな頃をXは振り返ろうとしていたのです。

「土の道を、今度は車で走った。停車場からパガンまではバスがあるらしいのだが、何日かにたった一本の便なんだ。しかたなく、トラベルエージェンシーの看板を出しているところを探した。そこで値段の交渉をみっちりやって、それでパガンまで、車を走らせた。

夜が明けて見る停車場の周りの風景は、実に寒々としたものだった。ここに来るまでの夜の風景は夢だったのかと思わせるほどだった。なにか、せっかくみていた夢から覚めてしまったと言うのかな、そんなふうでもあった。」

若いWは半分、もう眠りにはいっている。

Xが語りかけるのをいやがっている、受け入れまいとしているわけではない。ただ眠いからだ。眠り病だよ君は、と言われることもあるくらい、Wはよく眠る。会話中でも、いきなり眠り込んでしまうことがあったし、歩きながら眠っていたという噂が立つくらいに眠るのが、今の彼には生命の力を育てるようなものだった。

もちろん、物語りたい人であるXは、Wがまたもや眠り始めたのを知っていた。でも、そのままにしておくのだった。半分眠りながらの状態の方が、よく言葉は記憶に残るのではないかと考え始めていたからでもある。語りかけている相手が眠り込んでしまっていても、語りかけるのを止めなかった。物語りたい人なんだから、Xもそれなりの役回りを演じている。Wが目覚めるのは、まだ大分先のことになる。