見舞いと称して、Xは、T市のYの部屋にたびたび通っていた。時にひとりで、時にはWを伴って。

ところが、何度か通ううちに妙な考えにとりつかれるようになった。考えというよりも、ぼんやりとしたイマジネーションと呼んだ方が確かかもしれない。

動かぬ人をなぐさめよう、見舞おうとしている自分が、どうやら本当は見舞われているのではないか。俗にいう、立場が逆転しているのではないかという思いつきである。お気の毒なのは、実はこちらなのではないのか。

世界が反転してしまったような思いつきをなぜ持つようになったか、Xは、そのぼんやりとしたイマジネーションを、もう少しハッキリと視えるものにしようとした。

Yは、動かぬ人になってから、ますます峻烈さの度合いを増した。Yとは決して短かくはない知合いだったので、表面的なYの厳しさ強さは人から聞かされてもいたし、実際にその強さを感得する機会もあった。

しかし、動かぬ人となったYの周囲には、言葉によって示される考え方の強度とは別種の力が張り巡らされているようにも思われた。

Yは表現することを決して停止しようとはしなかった。ほとんど死滅してしまったと思われた芸術家として、再生していた。その、再生のかたちを、人に伝えることはできないのか。

Xはいろいろなアイデアをひねり廻してみた。絵本づくり、インタビュー冊子、などなど。

しかし、上手くはいかなかった。なぜなら、Yはいわゆるメディア・アートの日本に於ける先駆者であったから。Xのアイデアなぞは、あまりにもプリミティブなものとして眼に映ってしまったからだろうか。メディア・アーティストに、ずぶの素人がメディア・アートらしきものを贈ろうとしたのだから、これは不用心でもあった。

しかし、それよりも何よりもXは、Yが動かぬ人となって著しい変身を遂げていたことに気付いていなかった。

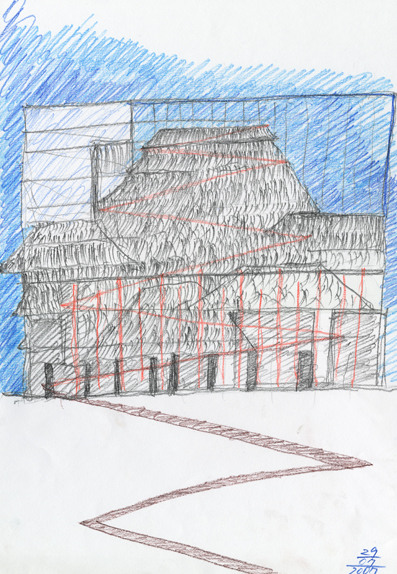

動かぬ人になって、何年か後、背中に寝だこ、尻に座りだこのかさぶたができるようになって、Yは、自力で不動明王ロボットへと変身を遂げていたのである。そのことにXが気付くのにはいささかの時間を必要としたのであった。

Xを乗せた車はパガンの台地に向けて走り続けていた。途中、貧しい集落で手づかみで食べるような食事をとり、やがて、ようようにパガン遺跡群に午後遅くたどり着いた。誰ひとりとして客の居ない国立のツーリスト・ロッジに宿泊することにした。そこしか外国人は宿泊できないと知らされていたからだ。