|

音の神殿9 音の神殿に一番接近したと想われたのはいつだったか。勿論、最近では岩手県一ノ関市地主町のベーシーなのだけれど、ベーシーはそれを神殿と呼ぶには余りにも非現実だ。そこにあるのだけれど、そこには無い。神殿へのゲートではあるだろう。外から観ればもの哀しく寂れた町並みの中のスイスの山小屋風なたたずまいが浮いている。その浮き方が内の神殿を裏切っている。紀元前一世紀のアジャンタに在ったであろう音の響きの地球内共振の祭祈、それを視ようとする我々の知覚の働きの中に神殿が出現するとすれば、ベーシーの内の闇と、店主の知覚の結界こそが今の神殿たり得るけれど、皆でそれを共有するのはとても困難だ。店主の四〇年に渡るJAZZ密教の修業を共有する事はできない。店主はすでに黒人達の磨ぎすまされた音の数々に、アフリカ大陸の太古の大地が刻む律動やらを嗅ぎとっているのだけれど、その体験はとても他人は言葉に置き直す事が困難である。店主は解っていても、それを追体験できない。大体、言葉そのものだって、言霊、すなわち音の組み合わせだ。我々は音の組み合わせ方で思考を続ける生物なのだ。

ワーグナーのバイロイト世界劇場、つまり音楽劇場は純粋に音を発生させる為の巨大な器官であろうとした。1872 年に作られたこのプランはバウハウスの校舎にワルター・グロピウスによって表現されたとされる機能主義的デザイン、つまり近代主義デザインよりも余程、純粋機能を表現しようと試みられていた。この計画案には音を発生させる歌劇のステージ、オーケストラ・ボックス、それを効率良く聴きわける客席以外に一切の何者もない。バウハウス建築大学の理論家J・グライター教授によれば、この計画案こそが初源の機能主義のオリジナル・サンプルであろうとする。この、ワーグナーによる劇場計画案に様々な娯楽、エンターテイメント的要素が付け加えられたものが近代的音楽劇場になってゆくと言うのである。

| |

|

音の神殿8

デカン高原のアジャンタの窟院群は、虎狩りに興じていたイギリス人士官の偶然によって一八一九年に古代遺跡の如くに発見された。それ以前はワゴーラ河の峡谷中に人知れず、それこそ音も無く封印されていた。その間の深い静寂はいかほどのものであったろう。

| |

|

音の神殿7

祖母の春代は信心深い人であった。孫の私が何かの大事に対面した時には佐伯町矢田の北向き穴観音にお百度を踏んでお参りしていたと聞く。大願成就のお礼参りも欠かさなかったようだ。廃線になった片上鉄道、矢田駅はレールこそ全て撤去されたが、今もプラットホームらしきがかすかに残っている。その小さな近代の歴史に連続した背後の急な山肌に大きな天然の洞穴がある。この風景は時差の中で、つまり歴史的に連続している。つづら折りの急坂を息をあえがせ登りつめると大きな岩屋がある。家が一軒すっぽりと納まる程の洞穴である。内に小さな社が幾つか祀られている。祖母の家は代々日蓮宗不受不施派の中核であった。この北向きの洞穴は矢田講の信仰の拠り代であった。本来不受不施信仰の中心は曼荼羅である。北向きの洞穴内に祭祈された観音が不受不施信徒によって祭祈されるのは奇異だが宗旨法難に際し、観音に託して禁教法度の厳しさを逃れるのを不受不施の内信という。隠れ切支丹の如きである。表面上は他宗の檀家となりながら、心中不受不施の道念を堅持して護法を続ける執念らしきの表れであろうか。 アジャンタ・エローラ等のインドの窟院と日本の洞穴寺院とは決定的に異なるものがある。ヒンズー教、仏教を問わずインドの洞穴寺院は人力によって彫り込まれた人工物だ。それに対して多くの日本の洞穴寺院は自然の穴、凹部、洞穴をそのまま信仰の対象にしている。矢田の北向き観音は小さな社をその洞穴にそっと仮設物の如くに置いただけのものだ。自然の一部に花を供するに似る簡便な形式である。これに似た形式の地形のイコン化は日本中いたる所にほとんど無数に存在する。

対するに、人工物であるアジアの窟院はいかなる観念がそこに彫り込まれているのだろうか。

| |

|

母が生まれ育ったのは今の岡山県備前。吉井川中流の小盆地赤岩郡和気佐伯町である。半世紀程昔、毎年夏になると私は一人で和気に帰った。東京駅から急行瀬戸に乗って、夜中汽車の窓に額をくっつけて走り去るガラス窓のむこうの闇をあきずに眺めていた記憶がある。電気機関車は浜松迄で、そこからは蒸気機関車に車輌は引っぱられた。十四、五時間の旅であった。和気駅で単線の片上鉄道に乗り換えて、備前矢田まで吉井川沿いをさか登る。朝靄の中を矢田駅に着くと、祖父の寿太が待っていて、二人で吉井川の橋を渡り、佐伯の集落に入ってゆくのだった。橋の上からは吉井川がモクモクと朝靄を吹き上げているのが見えた。

一ノ関ベーシーの菅原正二はそれをこんな風に言う。

| |

|

音の神殿「窟院」

さて、話しは突然変わる。変わらなければならぬ理由もあるが、それはさて置く。

「窟院」

二〇〇六年に「ひろしまハウス」プノンペンをほぼ完成させる事ができた。

| |

|

音の神殿4

真空管アンプばかりではない。生音を電気仕掛けで再生させる、その音の素はCDでありレコードだ。ベーシーにはレコードのコレクションが数万枚。これには故野口久光氏寄贈の膨大なコレクションも含まれる。全てプラスティックのアナログレコードである。CDはここでは稀少品である。レコードというのは円盤状のプレートに際限の無い音の空気振動の反応を溝として刻み込んだ物質である。その他の何者でも無い。今の時代には不可思議な物質でもある。要するにフラットなプラスティック盤に音の強弱、ニュアンスが電気的に反応して、その反応が溝として円盤に刻み込まれているのである。ただそれだけの物であるに違いないのだが、菅原には別の見方がある。

ジャズ喫茶は日本独特の産物である。モダーン・ジャズの本場であるアメリカには一軒もない。モダーン・ジャズのルーツであるアフリカ大陸にもあるわけがない。奴隷としてアメリカ大陸に連れて来られた黒人達が唄ったブルースがジャズの根(ルーツ)であると言われている。アメリカが独自に生み出したものは決して多くはない。が、しかし多くは無いが強力な産物ばかりだ。先ず第一にT型フォード。ヘンリー・フォードが作り出したこの車の生産スタイルは大量生産・大量消費の今の世界モデルになっちまった。第二にシリコンバレーに源を発するパソコン・テクノロジー。これも又、今のグローバリズム文明文化の震源地として強力である。そして、順不同だが、ライト兄弟の飛行機。その飛行機の発達したのが広島、長崎に落としちまった原爆という核兵器。全てアメリカが生み出した。それで、そのアメリカ産のありとあらゆるモノの中で殆ど唯一、強力な伝播力を持たずに孤立して、たたずんでいるままなのが、モダーン・ジャズなんである。

| |

|

音の神殿3

失踪する以前の菅原正二の毎日は実に正確なものだった。自宅で一人昼食をすませてから、地主町の店に出掛ける。車はフェアレディZの古い型のものから、フォードに乗り換えた。店は菅原家の古い倉を自分なりに改装したものだ。友人の建築家Iに音の趣味も諸々の趣味全般によろしいが、この店の外観だけはどうも、と言われる類のたたずまいである。何故スイスの民家風にしたのかは誰も良く知らない。本人も今では解らなくなっている風だ。周囲の街並みは、街並みなんて言葉が全く似合いようがない位に荒涼としている。小さなBarや飲食店のバラックが錆びて書き割りになっている。ペンキ塗りのブリキや看板の金物が錆びているばかりではない。それでも屋並みが続く、風景そのものが錆びている。店の横の駐車場に車を停めて、店に入る。防音の為に二重に設けられた扉の内は闇である。何も見えず、何も聴こえぬ。もう四〇年近くも同じ事の繰り返しだから、眼をつぶっていても身体がスイッチを自然に探り当てる。実は完全な闇と見えた漆黒の内に豆粒よりも小さな光がある。数十年消えた事のない光だ。ジャズ喫茶ベーシーを身体器官に例えれば、この光は心臓である。イヤ、この例えはベーシーには似合わない。脳髄とでも例えておこう。真空管アンプのパイロットランプの光だ。

| |

|

音の神殿2

菅原の姿の消し方が余りにも見事だったので・・・見事であり続けているので当然色んな噂が立っている。フッと神隠しのように人間の姿が消えてしまう事位、好奇心をかき立てられる事件はないからだ。 姿を消す前の菅原は、その時間の大半を独人で過ごしている事が多かったようだが、決して孤独そのものというわけではなかったと言う。ジャズ喫茶ベーシーはその独特さ故に、世界中のジャズプレイヤーの知る処となっていた。随分遠方からの来客も少なくはなかった。時には大型の観光バスでツアー客が乗り込むというような地方都市の名所にもなっていた。

もう少し、その独特さについて詳細を述べておく。私が結局は多くを失ないながら訪ねる事になった。あの神殿への道のりをるる諸君に述べなければならぬのは、あの旅の最中に失った幾たりかの人間の記録を残しておく必要を痛感するからだが、それだけではない。そこで見聞した事物の記録も又、後世への何がしかの価値があるやも知れぬとも思うからだ。しかるに、その事物の群に迷い込むきっかけこそが、東北の典型的な田舎町一ノ関のベーシー店主の失踪事件にあるのはいかにも今では腑におちる事であった。

| |

|

音の神殿1

音の神殿と呼ばれるものが何処かに在るらしいぜ、と聞いた。ベーシーの菅原昭二がわざとらしく、小声で息を潜めて言った。他に誰が居るでもない、そこは暗闇であったから小声にする必要も無かったのだが、大事な事は小声で伝えるのが菅原のクセであった。

| |

|

音の神殿 最新 |

|

|

HOME |

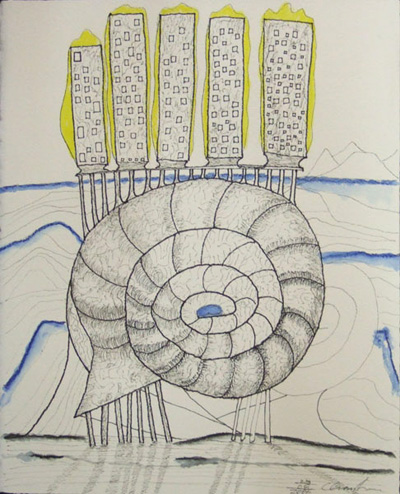

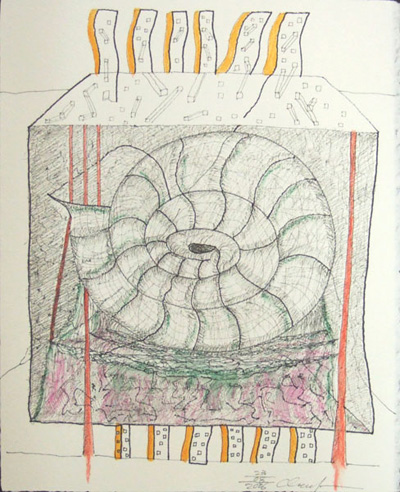

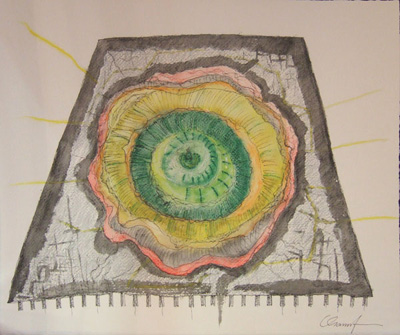

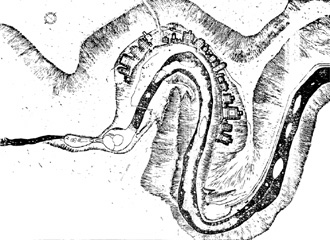

古代インド、アジャンタの窟院開削の現場に出現したであろう音の神殿の姿。それを我々は二十一世紀の今、ワゴール河の地政から読みとることが出来る。そして、ワゴール河の湾曲の有様が何と我々の身体の一部「耳」に酷似している事だろうか。「耳」の持つ独特な形態は一体何処から繰り返し、繰り返し生まれてくるのだろうか。あるいは我々のDNAは何を自己模倣し、何を学び取ってこの美しい形をつくり出しているのだろうか。外部に表現された耳殻の形態は頭部内に入り込んで外部形の無い耳管となり、鼓膜を設け聴覚神経と接続する。

古代インド、アジャンタの窟院開削の現場に出現したであろう音の神殿の姿。それを我々は二十一世紀の今、ワゴール河の地政から読みとることが出来る。そして、ワゴール河の湾曲の有様が何と我々の身体の一部「耳」に酷似している事だろうか。「耳」の持つ独特な形態は一体何処から繰り返し、繰り返し生まれてくるのだろうか。あるいは我々のDNAは何を自己模倣し、何を学び取ってこの美しい形をつくり出しているのだろうか。外部に表現された耳殻の形態は頭部内に入り込んで外部形の無い耳管となり、鼓膜を設け聴覚神経と接続する。