|

立体の再生

|

|

木本一之展の設計・時の谷の設計

|

|

立体の再生 1

|

|---|

(はじめに:フレデリック・キースラー論の予告)

具体的な空間、あるいは立体として立ち上げていこう。その過程で今の私には、フレデリック・キースラーの『エンドレス』という考え方を避けて通ることはできない。例えば、キースラーが「今世紀の芸術」美術館のためにデザインしたいくつかのオブジェがある。いずれも見る人間を中心とした環境のためのものでテーブル状のものからイス状のものまで考案されていた。中でも目を惹いたのは観客の視線を誘導するフレームを使った「絵画鑑賞装置についての構想図」である。キースラーのそれには主体と客体、時間という私が考えたいと思う空間を立ち上げる問題が真っ先に考えられていた。

フィリップ・ジョンソンはキースラーほど建築を造らないで有名な建築家はいないと評した。

しかし、世界で初めてフレデリック・キースラー論を著した山口勝弘は著作『環境芸術家キースラー』(美術出版社刊、1978年)で「エンドレスーendlessを終わりがないと読むと、時間的な意味がつよくなる。無限という意味に近くなる。しかし、はしがないというと、空間的な意味合いになってくる。」と評している。

もはや古典となりつつある、その山口のフレデリック・キースラー論をテキストとして計画を展開していきたいという強い意志を持っている。

渡辺大志

|

|

|

立体の再生 2

|

|---|

月が地球を廻り始めてしばらくして、まだ月が月と呼ばれていなかったころのことである。地球も太陽の周りを廻るのにやっと慣れてきたころだった。一年の長さ、一日の長さもまだ曖昧だった。日本列島は大陸と陸続きで一面を氷河に覆われ、地球上では氷期と間氷期が繰り返されていた。生命体もまた間氷期を生きては氷期に絶滅するサイクルを繰り返していた。氷期の合間を縫ってほんの出来心で大陸からやってきたマンモスは列島から引き返すのが少しばかり遅れてしまったために、突然の氷期に遭って冷凍保存された。

それからまたしばらくして列島が大陸と切り離された頃、氷期・間氷期の氷床の拡大・縮小による海水準変動に伴って海岸線の位置が移動した。地球の表面は内部の運動によって隆起と沈降を繰り返していた。それによって列島の真ん中からほんの少し北へ行ったところに氷河によって削られたちょっとした窪みのようなものができた。人類はこの窪みを利用してその外縁に張り付く様にして住み始め、窪みの中心にたまった雨水を利用して生活していた。猿から脱したばかりの人類は、始めは移住を繰り返しながら窪みの外周部の動物たちを捕らえていた。しかし、窪みの中心から少し水を引いて農作物を育てるようになってからは窪みの中心の近くのそれぞれの場所に留まるようになっていた。

2006年10月8日鬼沼計画の前進基地を訪れる。国立公園に隣接する25haの山全体が敷地である。コルゲートパイプで作られた前進基地がその片隅にゴロンと転がっている。境界杭を確認するため、敷地境界線上を歩いてまわる。約三時間ほどの行程で、自然と人間がはじめて握手を交わした。

渡辺大志

|

|

|

立体の再生 3

|

|---|

月は地球を廻り始めたときからこの一部始終を観察していた。月は思った。「自分にはない水を地球は持っている。その水のために地球には生命体が生まれ、地球はその水を冷やしたり暖めたりしては自分の一部である生命体に試練を与えている。数々の生命体はその愚かさ故に自分たちが地球の一部だとは思っていないから、天変地異を神の仕業だと騒いでいる。自分も遠くから見えない形で何らかの影響を与えられないだろうか。」

月は自分自身の質量による引力で地球の水面に偏りを作ることにした。「大きな水面であれば、遠くから動かすことができる。」こうして波が生まれた。月は満足して、地球の周りを廻りながら生命体を観察し続けた。

地球は水のおかげで生命体を生む事ができたが、同時に太陽と契約しなければならなかった。もし太陽との距離が近すぎれば水はたちまち蒸発し、遠すぎれば水は凍り付き生命を育てることができなくなってしまうからだ。そこで地球は太陽の周りを一定の距離を保ちながら廻ることを約束したのだった。こうして太陽と地球と月はお互いの思惑に従って運行を開始した。しかし廻り続けてしばらくして、「自分は太陽と月を視ることができるが、自分も回転しながら太陽の周りを廻らなければならないから月が自分の周りを廻っているのかわからない。月もまた自分の周りを廻っているつもりでも自分と一緒に太陽の周りを廻っている自覚がない。互いにそれを確認することはできないだろうか。」最近地球は思うのだった。

間氷期に入っても時々地球は気まぐれに地殻変動を起こしていた。そこで地球はそれを利用して三者が写り込む為の鏡を作ったらどうかと考えた。地球の表面に作れば自分の姿は一度水面に反射してから月に反射した光をみれば見ることができる。そのために窪みの底部周辺に住んでいた人類たちはその窪みの外周の一部が突然噴火したことに慌てふためかなければならなかった。が、それが一旦納まってしまえば後に残された溜まった水はその体積を増して湖となり、窪みの内部にもいくつかの水溜まりができてより豊かな生活を送ることが出来た。その内の天を映す三つの鏡を地球は一直線状に並ぶようにデザインした。そうすれば太陽と地球と月が一直線上に並ぶ時にだけ自分の相対的な位置を知ることができるからである。地球にとっての月食は月にとっての日食であり、太陽にとっての地食(地球が陰ること)は月にとっても地食である。こうして太陽と地球と月はそれぞれ自分を客体化することができた。

2007年4月14日13時57分、クライアントのT氏が計画の基準点を決定した。赤道から37.4°傾いたポイントに位置する鬼沼の上には約1.8キロメートル幅の見えない北緯の帯が走っている。そのうちの一本をT氏が決定した。地球が成した造形に対する我々の計画の最初の意志である。

鬼沼・時間の谷計画

渡辺大志

|

|

|

立体の再生 4

|

|---|

窪みの中に新たにできたいくつかの水溜まりはあらゆる動物に豊穣と役災をもたらした。熊や鹿や猪などにとっては格好の水飲み場であると同時にハンティングの場でもあったし、湿地帯は魚類や両生類にとっても絶好の繁殖地であった。人類にとって農耕技術を発明してこの辺りにまで田畑を開発してきたことは毎年安定した収穫を得ることを可能にする最初の農耕革命であった。その一方で、他の動物たちにとっては人類の進出は災いであった。

2006年12月6日、太陽がゆっくりと傾きかけたころ二人のドイツ人が一枚のシートを片手に抱えて森へとやってきた。彼らの素性はヨーロッパの森の民である。彼らは前進基地で使う水を確保するために簡易な貯水槽を作るという。一枚のビニルシートを拡げてダム状になるように敷地にセットする。ただそれだけのことを「one sheet project」と名付けることにした。

ここ一帯を住処とする動物たちは人類が過度に自分達のテリトリーを犯さないようにテリトリーを暗示するシグナルを必要としていた。地球もまた思うのであった。「窪地も動物も自分の一部である。どうにか彼らが半永久的に存続できるようなシステムを考えることができないだろうか。そのために太陽の周りを廻り続けることを約束したのだから。」そこで地球は自らの分身を彼らにわかるかたちで、それでいて少なくとも人類には悟られないかたちで新たに作る事にした。地球は森のロボットを創り、窪地一帯の番人とした。今も昔も木を隠すなら森の中である。森の番人は昼間は太陽の光に、夜は月の静けさに照らされて動物たちだけはその存在を感じることができた。それは彼らがそのロボットと同じ様に地球と一体化している意識があったからである。

渡辺大志

|

|

|

立体の再生 5

|

|---|

2007年6月17日木本さんより『森の番人』の制作途中の写真が送られてくる。

森の番人はテリトリーを管理するために、まず動物たちに共通のコードを示すことから始めた。「このコードを守るものだけがこの窪地のテリトリーを出入りできるのだ。もしそれを犯すものが進入しようとしたとしよう。たちまち森は私と共鳴して侵入者はテリトリーの外へと抜け出てしまうだろう。」とその番人は動物たちに伝えたのだった。森の番人が仕掛けたコードはテリトリーの内と外を逆転させる一種のゲートであった。このコードを作動させるためには窪みの外縁や内部にいくつかの森の番人が散在している必要があった。ずっと後になって人類がそれにアニミズムをみて社や鳥居を建てたのは、このとき置かれた森の番人を神木として祭ったからであった。そのため、この森の番人は少なくとも月が観察し続けている間はこの地域の主であり続けた。

人類の中でもこのテリトリーを出入りできる者がいないわけではなかった。もちろんその者たちはテリトリーに進入した感覚などなかったが、彼らは他の動物たちと同様にコードを犯す事無く生活するものたちであった。

それからしばらくの間、地球は太陽を廻り続けていた。

何千年が経った頃だろうか。一人の車いすの青年がいた。彼は窪地の外から来た初めての人類だった。彼の車いすは身体と一体化しており、疑似人間のはじまりのロボット人類であった。彼がこの地を訪れたのは一面の雪景色の中に残された動物の足跡をたどってきたためであった。青年は足跡を辿ってきたものの、動物自体を目にしたわけではなかった。ただ、彼は車いす型ロボットであったから、他の人類よりも脳の高さが地球に近かった。彼の脳と地球との距離は大型の動物や、人類であれば子供の脳と同じくらいの距離を保っていた。他の人類よりも低空飛行で、スーッと雪景色を車いすで滑っていく様は、月の興味を誘った。「初めてのゲストが動物と同じ高さに脳を持つ人類というのは悪くはない。もう少し様子を見守ってみよう」森の番人や地球もそう感じていた。地球が太陽の周りを廻りながら、丁度自らも半周しかけたころであったから月は太陽の光の反射を調節して青年の足元を照らしてあげることにした。青年は月明かりに浮かぶ足跡をなぞるように滑っていった。

青年は何も動物を確かめようと足跡を付けてきたわけではなかった。ただ、彼のより地球に近くで肥大化した脳が大地を地球と知覚させた。青年は視覚に頼らない感性で山川草木の音に敏感であり、それはあたかも地球と若干の会話をするようでもあった。しかし青年自身もはたして誰と会話をしているのか、はっきりと意識できているわけではなかった。ただ、感ずるままに青年は滑っていった。

渡辺大志

|

|

|

立体の再生 6

|

|---|

2007年1月29日、吹雪きの中の雪山をあるポイントを目指す。地元のおばあちゃんに登り口を聞いて、とりあえず入口までやってきた。しかし、すでに1メートル以上の雪が積もっていて登山道を辿る事は不可能だ。こちらは都市で育った若者と元暴走族の鍛冶屋とチリ人という何とも珍妙な三人組である。三人組は迂回することなく、半ばヤケクソで直線状に雪山を登っていく。

「大きな水溜まりに沿って動物の足跡をたどってきたら、奥に通じる道らしきものがある。この辺りだけ森がよける様に茂っているのはどういうわけだろうか。」青年は不思議に思った。見上げると、上の方の木に鷹が巣を作っているのがみえた。「鷹は木の上からずっとここを訪れるものを監視してきたのだろうか。確かに空を飛ぶ事ができるから、月までとはいかなくても偵察の任務はお手の物であっただろう。」青年はそんなことを考えながら、とにかく奥へすすんでみることにした。雪に覆われた地面は車いすが進むたびにギュッ、ギュッと音を立てた。まだ柔らかい雪が残っている部分と、降り積もってしばらくした部分とでは車輪が奏でる音楽は違って聞こえた。月が照らしてくれるのは青年の前方であった。一度通り過ぎた道を振り返ってみてもただ闇があるだけで何も見えない。というよりも、何も無いといったほうが近い。後ろから青年を照らす月の光は進んでいく方向に長い長い影をつくり出した。影はいったん伸び続けると、そのまま青年から自由になって地球と戯れているようであった。実はそれも月のいたずらであったが、あやつり人形のように影を動かすことができるのは月にとっても発見であった。月は楽しんでいた。青年もまた持ち前の感性で、なんとなくそれを感じていた。進んでいくに連れて、影と青年は友達になることができた。二人は鷹の巣の下をくぐり、それから大きなドラム缶のようなものが横たわっている場所にでた。

渡辺大志

|

|

|

立体の再生 7

|

|---|

カンボジアからフーテンのナリさんがやってきた。どうやらここには奇人、変人が集まるきらいがあるらしい。ナリさんがコルゲート内の囲炉裏に火をたくと、その廻りに初期的コミュニティーが発生する。その火の前では誰もが国籍、社会的立場を放棄して一人の人間に戻ることができる。

大きなドラム缶はドデーンと雪の中に横たわっていた。近づいていくにつれてドラム缶の姿がはっきりしてきた。ドラム缶はちょっと変わったかたちをしていた。雨が降った後に葉っぱから水滴が垂れる、その瞬間に地球が重力で水に与えた造形にそれは似ていた。ちょうど表面張力が全体を覆っているようであった。ドラム缶の妻側は不器用にバサッと切断されていたが、そこを塞いでいるファサードにはホーン状の簡単な装置がついていた。青年と影はボーっという低い音を耳にした。ドラム缶は巨大な集音装置になっていて、森のざわめきや風の音等を集めては増幅して吐き出していた。森の番人はこのドラム缶の上に股がるようにして、二人の様子をずっと見ていた。バイヨンの遺跡の様に森の番人はドラム缶を抱えながら森の姿を残していたためにその存在に気付かれなかったが、二人はやがてドラム缶から発する音が何かの生命体の息吹であるような気がした。

青年は影に尋ねた。「誰かが深く息をついているように聞こえないかい?」

「さっきからボーっていう音は聞こえるけど、誰も姿が見えないな。」

「人間じゃないかもしれないよ。君だって僕の影なんだし、動物かもしれない。」

「どうやったら、姿を拝めるか。こっちから話しかけてみよう。」

今度はヒューッという音が聞こえてくるのみだ。影はじれったくなって、青年から少しの間離れてドラム缶のところまでやってきた。中を覗こうとしても煙に覆われていてよく見ることができなかった。

渡辺大志

|

|

|

立体の再生 8

|

|---|

2007年4月14日

雪解けを待って再び風光水塔の建設予定地を訪れる。辺り一面を覆っていた雪はまだわずかに残っており、前回登った時にあまりの吹雪のために置いてかえった長尺棒もその傍らに残されていた。

青年はドラム缶のもっと先へと目をやった。それまで緩やかに真っすぐ登ってきた坂道は、今度は少し下り気味に左へ大きくカーブを描いていた。その先はここからは見ることができない。青年はヒューっという音を後ろに耳にしながら、先に進んでいくことにした。林道というよりもまだあぜ道と言えるような砂利道が左へ曲っていくに従って、次第に視線が開けてきた。遠くの方には二件ほどの民家も見える。その先は湖だろうか。月の光りはそこまで届いていない。その先は闇に呑まれたままだ。

さっき聞こえていたヒューという音よりもやや高めの音がまたカーブの先から聞こえてくる。風の音というよりは風を利用した楽器の音のように感じた。どうやら先ほどのドラム缶の音と呼び合っているようだった。青年はその音にいざなわれるようにしてさらに奥へ導かれていった。

地球が森の番人に与えたコードの一つは音のゲートであった。すでに青年は知らない間にそのゲートを二つくぐり抜けていた。影はその二つ目のゲートで留まったままである。青年と影が感じた違和感はそのためであった。

そもそも、地球は太陽を廻りながら、自らも回転している。そうしないと地球の太陽と反対側の部分は永遠に闇に包まれたままになってしまうからだ。月は地球の闇に包まれた部分に関心があった。月が光を放つのはその闇を照らすときのみだからだ。そのために月はずっと同じ側を見つめていられるように自分の公転周期と地球の自転周期を合わせることにした。太陽の周りを地球が、その地球の周りを月が廻りながら、それぞれがそれぞれの思惑で公転と自転を繰り返していた。すると今度は自転の軸をどこに向けるかが問題になった。生命を育むことができた地球はできるだけ満遍なく太陽の光が当たる様に軸をとりたかった。対して月は自ら生命を育むことができなかったから軸の方向を気にとめたりしなかった。

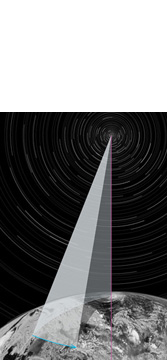

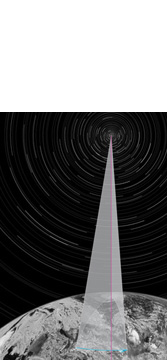

地球は色々と試した結果、その傾きを二七.三度にとることに決めたのだった。この角度でまわれば一回の公転で太陽を挟んでちょうど反対側にきたときに太陽が地球の中心を真っすぐに通ることができ、またその公転軸と垂直な軸線上に来た時にはその軌道を中心線にちょうど対称形に太陽が地球を横切ることになる。こうして傾きが決められた地球の自転軸ははるかかなたの一点を常に指してまわることになったのである。その先に控えていたのが北極星であった。

北極星は地球と違って惑星でもなければ、月とも違って衛星でもない。それ故、何かを中心にしてまわることもしない。生まれながらの孤高の星である。しかも恒星としてもシリウスなどの白色矮星にくらべればマイナーな存在に入るだろう。地球が最初に「北極星」と名付けたのか、その由来はもう今は知ることができない。しかし、結果として地球はこのマイナーな恒星を大抜擢したわけである。大抜擢というのは、正確に言えば北極星は数千年かに一度その座を他の星に明け渡すからである。それは地球の軸がわずかながらブレながら回転しているためで、現在のポラリスが北極星の地位を明け渡すまでにはあと数百年しかない。いずれにしても、地球の軸が北極星を指すということは地球上からみると全ての星は北極星を中心に運行するということである。こうして地球は星と星の距離をなくして天球という面に全ての星を落とし込んだ。その中心に現在の北極星を選んだのである。長い、長い間地球はこのことを自分だけの秘密にしていた。なにしろ宇宙の中心の秘密である。距離をなくして天球に落とし込まれた北極星は長い間一つの星だと思われていた。

渡辺大志

|

|

|

立体の再生 9

|

|---|

2007年9月16日

時の谷の造成の打合わせ。測量図が無く推測して計画した部分の模型と図面を現場とすり合わせる必要がある。施工者は現状に併せて軸の角度を調節したいようであったが、そこだけは頑として譲れないのである。しかし、クライアントや施工者との打合わせの中でこちらの予期せぬアイディアを得たりもした。これまで人工の世界で楽しんできた時の谷のプロジェクトが現実、実物と交差し始めたのである。

影はドラム缶らしきのすぐ手前で佇んでいた。いつの間にか影は青年から離れて月の照らすままに延びたり縮んだりしていた。しかし、考えてもみれば月が影自身を照らすことなどは当然出来るはずもなく月は依然として青年の背中をジッと見つめているのであった。

「ヒューっという音はどうやらこのドラム缶の上突き出ている塔屋のようなものが大きな笛のようになってこの辺りの風を吸い込んでいる音のようだ。」影はいぶかしがりながらもそっと耳を傾けた。

その様子をみていた森のロボットは影に悟られないようにしながら笛の音を調整してやった。

「ヒューヒュー、ボーボー、ビュービュー」

その音に合わせるかのようにドラム缶らしきの妻側を塞いでいた蓋が「ぱったん、ぱったん」と鳴り出した。ドラム缶らしきから発せられた音は山と共鳴してオーケストラのように辺り一帯に鳴り響いた。

青年は二つの音のゲートをくぐり抜け、今また谷の中心にいる。すっと見上げると北極星がほの暗く光っており、全ては青年と北極星を結ぶ軸を中心に動いている。青年はただ凝視するばかりである。時間の旅が始まる。

渡辺大志

|

|

石山修武研究室

|

ISHIYAMA

LABORATORY

(C) Osamu Ishiyama Laboratory ,

1996-2007 all rights reserved

SINCE 8/8/'96

|