創造力を侵蝕していくという古典的日常の絶対に対する方法は総表現時代を生きていく人類すべての主体にとっての大きな課題である。「劇的なるもの」として歴史そのものが演出した現実と、現実によって「日常的なるもの」として演出されてしまった映画にどれほどの差異があるというのか。存在することが既に個人の表現であるならば、表現する自分とそれを見ている自分との秤動の中に現代の劇場や建築が発生しているのではないか。

この欲求不満の内実をまずは明らかにしたいと思う。

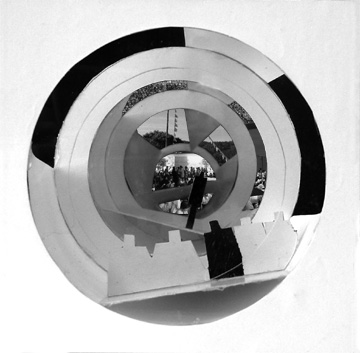

このモデルの舞台背景にはその状況がそのまま置かれている。このとき、ここにいる自分とそれを見ている自分との距離はあまりに近過ぎた。それ故に、モデルはまだ空間を示せないままでいる。

山田洋次が『男はつらいよ』シリーズを撮り始めたのは1969年のことであるから、山口百恵がデビューする4年前のことである。彼は地域の人から愛される寅さんを通して、電信柱が町中に立ち並ぶ以前の日本社会をフィルムの中に残しておきたかったという。この『男はつらいよ』シリーズに並行するかたちで、初期の山田洋次の代表作といわれている『幸福の黄色いハンカチ』が撮影された。この映画にも実は渥美清が突如登場して、高倉健と人情に満ち溢れる会話をするシーンが挟まれていることから山田がまだ山口百恵的日本を捨てきれていないのがうかがえる。しかしその一方で、私に新鮮にうつったのは高倉健と倍賞光子の夫婦と共に描かれた武田鉄矢と桃井かおりの若いカップルの存在である。チャラチャラした武田鉄矢となし崩しの恋愛に身を任せていく桃井かおりの二人が高倉健と倍賞光子の「かっこいい」再会を差し置いてラストシーンに描かれている。この映画において黄色いハンカチが劇的なるもののイコンだとすれば、武田鉄矢の乗り回すオレンジ色のマツダ・ファミリアは退屈な日常のイコンである。山田の妙はそういう日常を失望の対象として描いていないところにある。

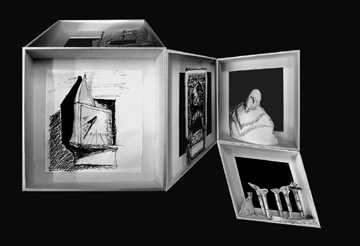

モデルにはチケットの列に並ぶ私とそれを見ている私の間に、一見関係がないと思われる映画のシーンが登場した。ここで初めて劇的なるものとして創作された映画が登場する事で見る側としての私の存在が確立されている。見る側に立ち始めた私はそのプロセニアムアーチを通して依然としてチケットに並んでいる私を見つめている。モデルには少しばかりの奥行きが発生しつつある。

確かに試合は延長再試合という劇的な展開をみせた。しかしながら、この後に行われた決勝戦とどちらが劇的であったかと問われると半年以上経ってもなお私の身体に不思議な余韻を残しているのは試合を待っている間にわずかに発生した空間の方である。それは何故であろうか。

この試合の主役であるマスメディアによって創り出されたハンカチ王子に熱狂した人々は彼と同じ年頃の子供を持つ年齢以上のおばさん達だ。後ろに並んでいたのはそのうちの一人に違いない。そしてそれを抵抗なく受け入れている私達が歴然としてある。三島由紀夫はまさにこうした日本の過渡期にあって「文化防衛論」を唱えた。つまり戦後の日本人に完全なノーを突きつけたわけだが、アメリカによるグローバリゼーションが進行してしまった現在では只単にノーを突きつけるだけでは私達も三島と同じ様に割腹自殺せざるを得ない。こうした私の不満を少しばかり断ち切ってくれたのは意外にもハンカチ王子自身であった。マスメディアに祭り上げられたはずの彼はプロ野球に直接進むのではなく、格落ちの大学野球に身を置く事を選んだのである。その瞬間にモデルはさらに深く、奥へ奥へと伸びていった。舞台の中で祭り上げられている自分と、その自分をデザインしている自分、さらにそれを他人のように見ている自分が分離しようとしている。彼らは互いに距離をとり、モデルは刹那の中でわずかに縮んだり、伸びたりしている。一人の主体の秤動の中に空間が発生しているのである。

今でも夕張の「黄色いハンカチ記念館」へ行けば、オレンジ色のマツダ・ファミリアを目にすることができる。記念館はこの映画で高倉健の家として使われたセットが残されたもので、今はこの小屋に訪れた人が残した幸福になる願い事が書かれた黄色いハンカチならぬ、黄色い紙で埋め尽くされている。このファミリアは展示用としてこの小屋の中に置かれており、もちろん映画の様に走り回る事はない。20年以上エンジン音を発することなく、タイヤについた当時の土煙そのままに停まっている。マツダのファミリアは他でもなく、黄色い紙の数と同じだけの数の主体の秤動の中を走り続けている。

山口百恵の最後のレコードは「さよならの向こう側」という曲で、彼女自身が向こう側という奥行きを意識し、「後ろ姿、見ないで下さい」と歌って引退しているのは偶然ではない。そして百恵はそれ以降マスメディアには一切登場していない。それに対して松田聖子は四十歳を超えてもアイドルとしてマスメディアに登場する。四十才を超えた聖子の曲が「smile on me」や「call on me」という曲で、いまだに相手に見てもらうことを意識しているのもまた偶然ではない。つまり聖子には百恵の様に後ろ姿というものがない。それは前を向いているというよりも、フラットな存在のために後ろを向くということ自体が不可能なためである。

それ故に秤動とは、例えば山口百恵と松田聖子が出会うことができないということで説明される。

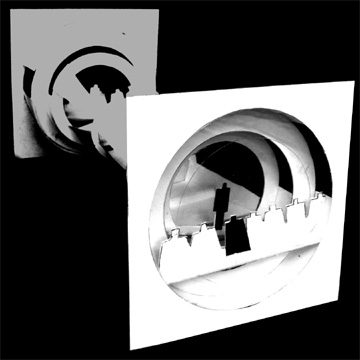

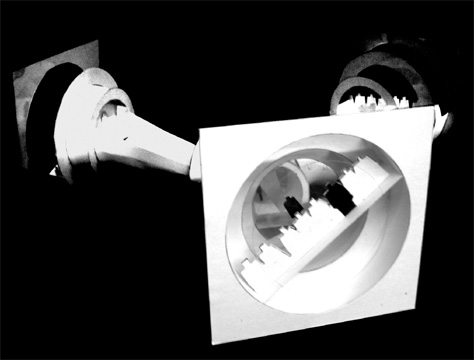

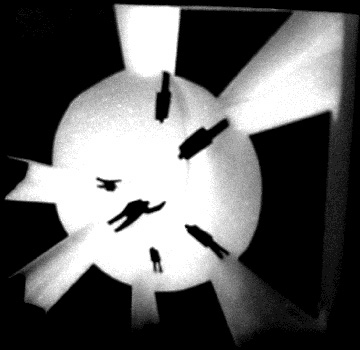

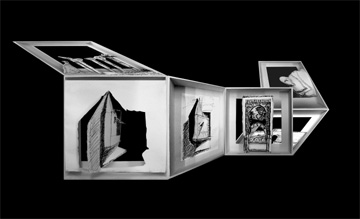

劇場003にハンカチ王子によって奥行きが与えられたモデルがある。ここで注目しなければならないのは他者の不在である。このモデルは空間が個人の中にあることは示しているが、多数の主体が同時に存在しているという現実は示せていない。そこで、まず一人の他者と出会うことから始める。奥深く伸びたモデル同士が交差する。そのすれ違いの刹那にわずかに生じた交差点に初めて二人の存在が確認できる。そのとき江戸川乱歩の「押絵と歩く男」に登場する押絵の中に入り込んでいるのと近い現象が起きている。私達が押絵の中に入り込む為には双眼鏡を逆さに覗き込まなければならない。

スーザン・ソンタグの言葉を借りれば、それはそういう感覚に対する様式である。そのために、例えば山口百恵のコンサートと松田聖子のコンサートは、彼女たちと観客の関係において全く異質の空間であった。百恵の最後のコンサートはあまりにも有名だが、彼女は歌い終わってマイクを置くと、アンコールの声に答えることなく去っていった。しかし、聖子のコンサートでは入口でアンコールの曲の際に振るペンライトが配られている。つまり、始めからアンコールがあることがプログラムされ、その際の準備をコンサートが始まる前に観客に伝えているのであって、観客の感動や反応もプログラムに取り込まれている。そういう様式の違いである。

その様式の違いの為に、一人のアイドルが観客と向かい合う時、モデルにおいて百恵は観客に内的視点を獲得することを要求し、聖子は外的視点を維持することを要求した。つまり百恵は双眼鏡を覗き込んで押絵の世界に入ってくることを、聖子はレコードの購入者がそのレコードのジャケットに写された聖子の写真を見るのと同じ様に聖子を見ることを要求したわけである。

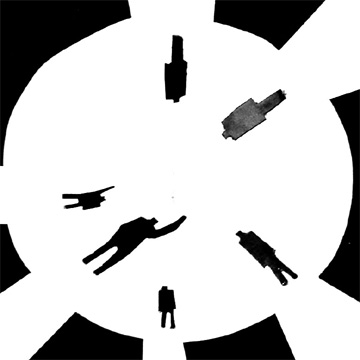

モデルには試みに三人の他者が現れている。その内の一人は他ならぬ自分である。ということは残りの二人にも同じ様に見えていると推測するが、内的視点しかもたぬ様式は外的な仕掛けを内部化する特徴を持っているものの、それと同時に内的視点を保っている限りは他者の内的視点を獲得することはできないという側面がある。ハイデッガーが『存在と時間』の中で、そこにあるという現象を「存在という発現が存在の終焉に触れ合いながら存在しているということを自分という存在をかけて感じるしかない」と説明した様に、このモデルに他者が存在するということを内的視点において獲得する為には、まさに残りの二人の存在がその存在の終焉に触れ合いながら存在していることを感じるしかないわけである。それ故に、タカラジェンヌが自分で自分の俳優名を考えていることを通例とし、それを公表するのは、決してファンへのパフォーマンスなどではなく、このモデルの様式において彼女自身の存在の獲得するために必要不可欠な要素に他ならないからである。

こうしてみると、宝塚歌劇団が組の構成は白居易の詩、役者の構成は百人一首からなるというプロデューサーとしての小林の視点を知ることができる。つまり、劇団というものが一人の編集者によってデザインされる場合、役者自身が奥行きに無自覚なままであっても、それを他者が外部的視点から編纂するという外的仕掛けによって、無自覚でフラットな役者の中の内部的仕掛けに変換し奥行きを獲得できるということを小林は示しているのである。宝塚歌劇団は本来こうして立体として成り立ったもので、モデルには依然として主体の中の距離を見ることができるのと同時に同様のいくつかの主体の影が背景に浮き上がっているのがみてとれるのである。これが小林の得ることができた半内部、半外部の視点である。

「舞台崩し」は既に1970年代の赤テントなどのアングラ劇場の常套手段であったが、それが茶化されたかたちではあったとはいえ大衆演劇に取り入れられることで初めて普遍化した。ただし、その大衆演劇とはテレビというフラットなメディアであったことは大きい問題を生むことになる。

妹尾河童はそのフラットなメディアで22年間舞台美術の仕事を勤めていた人である。彼はその傍らで「河童の覗いた〜」シリーズや「少年H」を執筆した。つまりフラットなメディアに関わりながら、一方でテキストによって他者の頭の中に空間を創り出す仕事を兼務していたわけである。今日一般に彼が知られているのは恐らくは執筆活動に依るところが大きい。「少年H」の戦争時の脚色に対して反発が大きく絶版に追い込まれたことは知られている。その批判のほとんどは読者が勝手に少年Hを自分自身に置換して読んだからに過ぎないのだが、このとき他者の主体を自己の主体と重ねあわせるという効果がはからずも生まれている。少年H=妹尾河童ということを前提として特定の個人によって描かれたシナリオが他者の主体によって誤って演出されたことで「少年H」は小説を超えるメディアになることができた。つまり、自ら最初に描いていた「少年H」という舞台背景が始めから壊される対象としてデザインされていたと見るならば、河童は小説というメディアに意図的に「舞台崩し」を持ち込むことに成功したとみることができる。

河童にとってテレビというメディアと小説というメディアにはどういう差異があったのであろうか。残念ながら私には河童がそれを完全に意図してテレビなり、小説に触れていたとは思えない。しかし、それでも河童はテレビというメディアに22年間携わった人であるから、小説という既存メディアとテレビという初めて大衆を対象としたメディアの融合ということに本能的に反応したのであろう。「河童の覗いた〜」シリーズの「覗く」という表現からも、それはうかがい知ることができる。

それ故に、妹尾河童は本名の肇から1970年に戸籍上も河童に改名することを選んだ。この瞬間に河童は文章家としての道を選び、少年H=妹尾肇の束縛から乖離することを示した様にもみえるが、それが逆にテレビというフラットなメディアへの回帰につながってしまったのは皮肉的な結果であった。おそらくそれは河童にとっては予期しないことであった。河童は依然として他者によって演出される束縛から逃れることができずに、最後に「肇」という自分自身の舞台崩しを行うことで自らフラットな存在へと退行していった人である。

人間がかたちを永久に残す表現の一つに銅像がある。生前の人物を知る人による人物像は視覚的にも現実に存在した人物に忠実に作られ、そうではない歴史上の人物などの像は制作者の創造力によるヴァーチャルなものであることが多い。モノとしての像は当然どれも立体であるが、そこに包含されている物語によって像にも奥行きがあるものから、フラットなものまで様々である。村上隆は芸大の日本画科出身であることからスーパーフラットと自ら称して平面的なオブジェを作っている。彼のオブジェのモチーフになっているキャラクターが、何の抵抗もなくルイ・ヴィトンの財布にプリントされていくのはそのためである。彼のオブジェはロダンの彫刻と比較する事はできない。

早稲田大学本部キャンパスのほぼ中央に大隈講堂に向かって大隈重信像は立っている。作者は朝倉文夫。舞台美術家朝倉摂の父である。現在立っている大隈像は1932年に大学50周年、大隈没後10周年を記念して作られたもので、実は2体目のものである。朝倉文夫は大隈像を3回制作しており、最初の1体も同じ場所に置かれていたが、2体目の設置にあたり大隈講堂内へと移されている。1体目と2体目の像の違いは大隈の服装にあるが、1体目は大礼服を、2体目はガウンをそれぞれ羽織っている。この服装の違いと並んで目を引くのは2体目の大隈像が杖をついていることである。1889年に政治的理由で大隈は右足を失っている。朝倉は1883年の生まれであるからこのとき朝倉は6歳であり、右足を失う以前の大隈と朝倉には接点がない。しかし、大隈が没するのは1922年で、朝倉が40歳の頃であるため、足を失った後の大隈とは面識があったと推測できる。つまり朝倉にとって1体目は歴史上のヴァーチャルな大隈像、2体目は青年期から中年期にかけて面会したであろう現実の大隈像なのである。朝倉による大隈像の本質は、こうした大隈像が彼によって3回制作されシリーズとして成り立っているところにある。

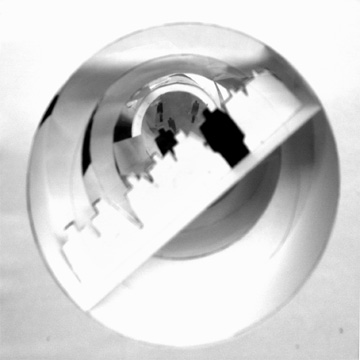

朝倉文夫は当初は彫刻家ではなく俳人になりたいと思い、正岡子規に師事したいと願っていた。しかし面会する直前に子規が亡くなってしまい、上京したその日が子規の通夜という因果であった。結果、東京芸大に入学し朝倉は彫塑の道を進むことになる。朝倉が製作した大隈像のシリーズはモデルで示した構造と同じ構造を持っている。朝倉は1体目の像を、大隈を正面から平面的に見ることでしか作ることができなかった。それは右足を失う前の大隈は彼にとっては既にヴァーチャルな存在でしかなく、目の前にいる右足を失った大隈を鋳型として創り出した虚像であったからである。大隈が没して10年。再び大隈像を制作する機会を得た朝倉は、徐々にモデルの円を斜めから見る視点を獲得していたため、外縁から大隈という主体に入り込むことに成功した。そのため、2体目はドキュメントとしての大隈に近い表現になった。血を吐くまで鳴き続けるホトトギスという子規を慕った朝倉は彫塑の世界にあっても連作という手法で個人の内部的空間を外部化して表現することに成功した。

日本のポップミュージック、つまり大衆音楽のコンサート史上の中で初めて演劇性を意識したのはピンク・レディーの出現であった。もちろん宝塚歌劇団はそれよりもずっと以前からあるし、ヨーロッパのクラシックにもオペラというキチンとした歴史があるが、それらは現代にミュージカルとして大衆化しているものとみなしてここでは除いておく。ピンク・レディーの革新的であったことは宇宙や異世界をテーマにした曲を中心としてコンピュータ音楽を取り入れたことである。特に1977年の楽曲「UFO」のイントロに使われている効果音の聴衆へのインパクトは絶大であった。この効果音は同年に公開された映画「未知との遭遇」の影響を受けて登場したのは明らかであり、映画を楽曲の空間モデルとして取り入れた初期の例だと言えるであろう。また、1976年にデビューしたピンク・レディーから2年遅れて坂本龍一らのYMOがデビューし、彼らは80年代にテクノミュージックという一大分野を築く事になる。つまりピンク・レディーの効果音はYMOよりも早かった。また、山口百恵は1973年の「としごろ」でデビューしているからピンク・レディーよりも3年早く、楽曲にこうした効果音は一切登場しない。そういう意味でピンク・レディーは百恵以降の次世代アイドルであったが、また同時にステージ衣装を含めた奇抜性や肌の露出度の多さなどから百恵の様ないわゆる正統派アイドルとは言い切れない部分があった。

この両者の特徴を備えて、満を持して世に送り出されたのが「サイボーグ・アイドル」松田聖子である。聖子はぶりっ子と呼ばれるアイドル造語を創り出しつつ、その楽曲にはコンピュータの編集による効果をふんだんに取り入れることでこうした時代の象徴的存在となり得たのである。

聖子の楽曲の音楽的技術革新はコンピュータの出現が可能にしたものだが、聖子自身の正確で幅広い音程、的確なリズム感がまさに機械の一部として取り入れ編集される事がそれをさらに完全なものとした。聖子がサイボーグ・アイドルと呼ばれる所以である。

では、その体制を100%受け継いで誕生した安倍内閣が安倍劇場を形成し得ないのはどういうことか。国民が小泉劇場で辟易したためか。それだけではない。安倍首相と小泉前首相の違いは彼らの個性の違いよりも、むしろその舞台機構の相違にある。

松田聖子は楽曲の編集技術、つまりコンピュータの発展によって山口百恵という70年代アイドルから80年代という次世代アイドルへの脱却を試みた。その時代を生きた大衆も聖子のフラットな世界を心地良く感じた。それは80年代以降の第一次コンピュータ世代にとってフラットなことは時代の潮流だったからである。 小泉劇場の仕掛けもまた、すでにフラットであることが既成事実として成り立っている世代を対象として見据えたところにある。それ故、小泉の街頭演説に女子高生が群がるといった奇妙な現象が起きた。自民党本部などで販売されていた小泉ライオンのデザインを手がけたのは子供たちからの一般公募であり、小泉は非有権者層を取り込む事で有権者層を舞台の上にあがらせた。

今日、私達が電車に乗ると何割の乗客が携帯電話を弄っていることだろうか。彼らはみんなここにいて、ここにいない存在である。しかし、小泉劇場に至って彼らは存在することができた。同じフィールドに留まることができた。都市空間の中に空けられた無数の穴は、同時にアリスが不思議の国へと入り込んでいった洞窟の入口となり、その洞窟の登場人物である小泉前首相の演説は洞窟に入り込んだ観客を魅了した。

小泉は一日三回の記者会見を定例としていた。安倍は一日一回、石原東京都知事は月一回である。安倍内閣が現在安倍劇場になり得ないのは、彼がこちら側に留まっているからである。もちろんそうあることが悪いと言っているのではない。ただ、自民党が衆議院で圧倒的勝利を収めた舞台機構はそういうものであった。辞任直前にブッシュを訪問し、エルベス・プレスリーの真似事を公然とやってできたのもそのためである。

「おい、あっちのペリー公園で遊ぼうぜ。」

「みろ、航空母艦キティーホークがやってきたぞ、米軍の第七艦隊だ。」

といった会話が幼少期、青年期の小泉にあったに違いない。彼の親米を伴う右傾化はこうした背景を考えれば必然のことである。執拗に靖国参拝を行った小泉は本当に先の大戦で亡くなった犠牲者に哀悼の意を捧げていたのだろう。横須賀で育った彼にとって犠牲者に永久戦犯も一般の戦死者の違いもなかった。ただ、現在の横須賀に米海軍の艦隊が入港しており、その上に今の日本が成立しているという現実を実感していただけなのだ。2005年に原子力空母ジョージ・ワトソンの配備が決定したから、あと数年もすれば「あれが日本初の原子力空母か。」という子供の声が聞こえる事だろう。そういう小泉自身の中に築かれた空間の表現にはメディアの上に存在する小泉劇場はうってつけであった。

一方、小林興起をはじめ郵政民営化法案に反対し、落選した議員たちがいた。小林は自民党から除籍処分を受けたものの、当選した議員の党復帰に際し極めて妥当であると述べている。それは只一つの法案に対して自らの意見を述べたけで除籍処分を受ける事の方が異常であるという理由からだ。今聞いてみれば、小林の言い分はもっともである。しかし、その異常な状況を普遍化することこそが小泉劇場のフラットさの正体であったから、はじめからフラットなものに対していかにフラットであるかを指摘しても野党同様に無効化されてしまった。

小泉劇場とはこうした機構の上に成り立った大衆演劇であった。

とある結婚式場で給仕のアルバイトをしていたことがあった。予算に合わせた大小様々な宴会場でベルトコンベア方式に日々結婚式が行われている。新郎新婦が矢継ぎ早に押し込まれていく様はそれだけで滑稽であり、特にアルバイトが必要とされるのは披露宴が集中する週末であった。各会場につき一日最低三回は披露宴が行われ、前の披露宴が終わって会場を閉めると通称「どんでん」と呼ばれる撤収作業が行われる。次の披露宴の開場時間までは長くても一時間程しかないから、前の客の残飯や飲み残したものは急いで巨大なバケツに集められ、「キュータン」と呼ばれる9オンスタンブラーや「16センチ」と呼ばれる取り皿など、皿の大きさに分けられて迅速に回収される。もう終わってしまった披露宴に敬意を払っている余裕はないから、この回収作業をいかに短時間で終わらせることが重要である。前の披露宴と次の披露宴のテーブル数が同じであればまだ良いが偶数奇数が代わる場合は単純な数の差し引きではなく、テーブルが配置されるモジュールそのものが変わってしまうためその場合は糸を張り直して並べ替えをしなければならない。特に新郎新婦の席には気を使わなければならない。テーブルに敷かれるクロスもここだけは他とは違ったものが使われるが、実はテーブルとクロスはマジックテープで留められていて容易に着脱可能である。テーブルのセットが終わると「シルバー」と呼ばれる主にナイフやフォークなどの銀食器と大皿が一枚だけ客のネームプレートと一緒に並べられる。こうした作業の間に垂れ幕やパーテンションなどの取り替えが行われて、次の披露宴の開場となるのである。

こんな話しもある。ある披露宴の料理はフランス料理の一万円のコースであった。一人一万円のコースは今考えればこういう場ではそれ程高額なものではないなと思うが、当時は高校生であったから一食一万円といえば最高級料理である。一通りのコースを提供して最後にデザートを残すのみとなった。ふと振り返るとなにやら社員の人がデザートの用意をしている。何を用意しているのかと覗き込んで、はっきり言って驚愕した。その社員は業務用に多数個がパッケージされた「雪見大福」を一つ一つの皿に並べていたのである。その上にこれまたビニールのパックに入った業務用のイチゴジャム(小学校の給食でよく見かけたもの)を芸術的な感覚で点々と垂らしている。確かコンビニで「雪見大福」は税込み一○五円のはずである。しかも二個入りだったと記憶する。私が結婚式場で絶対に結婚しないと誓った瞬間であった。

能舞台の話しから逸脱してしまったが、この結婚式場にも「高砂」と名付けられた宴会場があった。それ以外にも能の題材が多く会場の名前に使われているようである。

結婚式場はいわばハリボテの舞台である。マジックテープで包み隠すクロスやイチゴジャムが添えられた業務用の「雪見大福」が提供される空間に「高砂」という名前が貼付けられる。この状況は特殊なものではない。町には情報が貼付けられたハリボテが溢れ、その隙間を縫って生活している。町を抜け出た時には体の周りにたくさんの情報が張り付いていて、身体はそれに絡めとられ確認することはできない。

言うまでもなく、世阿弥の松はメディアである。能舞台というフォーマリゼーションの確立は白州に植えられた松の前で足利義満に対して観阿弥、世阿弥親子が行った熊野猿楽を普遍化する手法である。すなわちメディアそのものの劇場化であった。つまり身体が速度を持つに従って情報が纏わりついてくる現代に対して、世阿弥が能舞台で舞う動きに従って松の意味は変化していく。世阿弥はこのメディア操作の手法を夢幻と呼んだのであり、能の動きの型自体が能舞台とともに様式化される必要があったのはそのためである。さらに世阿弥は風姿花伝という小さなマニュアルを残している。観阿弥が世阿弥に口伝したものを書物としてまとめたものというのが俗説であるが、これは彼のフォーマリゼーションの手法の要となる、情報の創造であった。幼少期から少年期における若さに裏打ちされた芸能と、青年期以降の熟練した芸能への手引きはすなわち能という一つの様式そのものであり、彼が舞台において松をデザインしたことと全く同様の意味を持つものであったことがわかる。世阿弥によるメディアの劇場化とは役者、観客の区別無く目に見えるものは全て様式化してしまうことで、目に見えないものを知覚する様式を整えることに主眼を置いたものであったのである。

御柱のように柱に神を見いだすのは何も日本に限ったことではない。アメリカインディアンの文化であるトーテムポールはもともと家の中に建てられた柱の一部であった。日本で言えば大黒柱のような柱にノミで家の歴史が刻まれていき、やがてそれだけが抽出されて屋外に置かれるようになってからは家の歴史、アイデンティティーを表すモニュメントとなった。外部から訪れた人はそれを見ればどういう家の歴史の人が住んでいるのか一目瞭然であり、またその歴史自体が神秘主義的な力を得て家の守り神ともなった。まだ家が家族という最小限のコミュニティーの映し鏡であった時代の象徴でもある。家族のコミュニティーは崩壊したと言われて久しいが、それをもたらした現在のアメリカ型グローバリズムの根源はネイティブアメリカンを駆逐してヨーロッパから大西洋を渡って移住してきたのが現在のアメリカ人であるというアメリカ大陸の移民の歴史に端を発する。クロード・レヴィ=ストロースはボロロ集落の研究の中で集落における各家のマスタープランからコロニアリズム以前の社会的地位や権力の発生の構造を浮き上がらせた。この南米のボロロ集落や北西アメリカの家の歴史を掲げるトーテムポールが立ち並べられた集落の風景などの土着の神を開拓精神のもとに駆逐していった近代アメリカ成立の歴史は現在の資本主義帝国アメリカの祭事であるアカデミー賞授賞式の演出に至るまで根深く関わり続けている。受賞者がオスカー像を握りしめて「神様、両親、家族、スタッフ、全ての友人に感謝します。」と涙ながらに演説するハリウッドスターのお決まりの演技とオスカー像にはこうした移民の歴史から生まれたアメリカグローバリズムの構造が凝縮されているのである。

演説をするハリウッドスターのほとんどはオスカー像の由来を知らないだろうが、オスカー像が実は資本主義社会に潜んだトーテムポールのアナロジーであることを体現しているのはまぎれもなく、彼らである。誰のシルエットかもわからないオスカーおじさん(本当はおじさんかどうかもわからないのだが)の足元には受賞名と受賞者の名前が銘記されている。そこには映画に携わった人の歴史、自分を育ててくれた人の歴史などが刻まれているというのである。そして近代アメリカの神に感謝して舞台を去っていく。彼らが移民の歴史の中で駆逐した土着の神のスタイルはその姿を変えてオスカー像に忍び込んでいる。

オスカー像のデザインを手がけたのはMGM社の美術監督であったセドリック・ギボンズである。十字軍の剣士をアール・デコ風に表現しているというのだが、十字軍とアール・デコというヨーロッパに対するコンプレックスのコラボレーションということだろうか。一体の金額は六〇ドルである。アカデミー賞は古くはアメリカ固有の映画産業奨励の場、近年は黒人差別や環境破壊などの社会問題を偽善的に訴える場となっており、いずれにしても国家の歴史に対するアメリカのコンプレックスの、アメリカ人以外から見れば鼻持ちならない産物である。その全てがただ一点のみに現れているのがオスカー像である。

オスカー像のシルエットが誰のものであるかは諸説あるが、初期のアカデミー賞を受賞した女優の叫んだ旦那の名前がオスカーだったという説もある。「どうして他人の旦那の像を手にして喜んでいるのか。それは他人の家の歴史だよ。」と誰か教えてあげた方が良いのではないかと思ってしまうが、おそらく教えてあげたところでどうにもならないだろうからやめておく。しかし、これは明らかに奇妙である。

さらに奇妙なのは日本アカデミー賞や英国アカデミー賞の存在である。アカデミー賞は商標登録されているため、これらの賞は使用権料を支払ってまで他人の旦那の権威を借りているわけである。

オスカー像もまたアカデミー賞最大の、そして本当は唯一の舞台装置である。今やこの像なくしてアカデミー賞は成立しない。そこに潜む近代アメリカ成立の歴史や、虐げられた原住民の歴史が受賞者に感涙を与え、お決まりの演説を様式化している。オスカー像はそのためには最も有効な舞台装置である。

面(おもて)を付けた演者にとっての目付柱は演者が舞う様式をより堅固なものにする。アカデミー賞のタイムキーパーが四十五秒で音楽を流して受賞者の退場を促すように、世阿弥が書き下ろした戯曲はそれに従って展開されるメディアである。

その中で唯一の特例が認められるのが、最小限の舞台装置で様式化された能においてアカデミー賞並みのエンターテイメント性を持つ「道成寺」の鐘である。世阿弥は様式化された舞台にそれを吊る目的のためだけの金属製のフックと環を持ち込んだ。このことが極めて特例であることは、その他の戯曲では一切用いられる事がないにもかかわらず常設で梁と柱にこれらが取り付けられていることからもうかがえる。全てを厳格に様式化していく世阿弥の表現者としての才はむしろこの「道成寺」に現れる。鏡板の松によって劇場化したメディアを四つの柱で様式化する。春日大社の歴史に囲まれたテリトリーの中で、自ら課した様式の戒律を破綻させる「道成寺」の鐘はそれだけで魅力的であり、世阿弥が資本主義帝国のオスカー像の先をいった瞬間でもあった。

ここに二冊のスケッチブックがある。飛行機が登場するのでコルビュジェが住むための機械と唱えた1920年代以降のものであると憶測するが、誰の手によるものなのかはわかっていない。表紙には珈琲をこぼしたらしきシミもあるので、日本に珈琲が一般に普及した明治二十一年以降のものであることがかろうじて知れるのみである。スケッチの内容はどうやら旅の記録のようであり、イスラム様式の建築のスケッチがちらほらみてとれる。イスラム都市のどこを訪れたのかと思い世界地図を拡げてみた。調べてみると次のようなことがわかった。

二〇〇七年三月現在、日本からもっとも安価にもっとも遠くに行ける土地はどうやら北アフリカの旧植民地圏である。そこに行くためには三途の川を渡る橋も夢の浮橋も今は必要としない。ただ、航空券とパスポートを持ってさえすれば良い。発着は名古屋中部国際空港である。アラブ首長国連邦の航空会社が運営するため、ドバイ経由である。中部国際空港はご存知の通り愛知万博の為にトヨタのお金を使って作られた空港であり、作られてからまだ日が浅く発着する国際線の本数も多くはない。そのため、この航空会社が就航一周年を記念して格安チケットを主催したようである。この航空会社はオイルの出る国の航空会社であるから、東京から名古屋までの新幹線のチケットも今ならもれなくついてくる。東京、名古屋、ドバイ、モロッコの往復で驚くことなかれ、六万七千円である。片道三万三千五百円のうちの一万円程度が新幹線代と算定される。「名古屋〜モロッコ間、二万三千五百円也。ホンマ、安いでー。」とターバンを巻いたイスラム商人が文明と資本主義社会の俗な対立観念をあっさり通り越して、現在売り出し中の商品である。

このスケッチが描かれたときに果たしてイスラム圏の航空会社があったのか、イスラム商人が日本まで来ていたのかも定かではないが、ばらばらなスケッチを眺めていると次第に空想都市ともいえるような立体が頭の中に立ち現れてきた。以下、その構成の断片について記述する。

このトリの巣は遺跡の入口からも伺い知ることが出来る。遠くから眺めてみると、隣の神殿跡の柱頭にももう一つトリの巣があるではないか。一羽だけが泊まっている方が本当は美学になるのだが、残念ながらコウノトリは群れているようである。二羽ともローマのフォロを羽ばたいている。入口でチケットを買い求め、お土産物屋とカフェをすり抜ける。それからトリの羽ばたく列柱を遠巻きにしながら本来のルートとは違った最短コースを開拓してバシリカのあるところまで突っ切っていく。列柱の背景は広大な大陸の大地である。地平線がひろがり、地球が丸いことがよくわかる。急いで近くに寄ってみるとトリは全く動いていない。ましてや羽ばたいてなどいやしない。「そんなはずはない、さっきは確かに、、、」と、バシリカの内部に入って往年のローマ帝国をイメージする。トリはまだ動かない。列柱の内外をグルッと廻って少し高いところへ登ってみる。それから再び列柱を振り返る。するとやはりローマ時代のフォロのなかを羽ばたいているのである。

スケッチの中では時間は複雑に歪曲している。どうやら空想都市の時間は過去から未来へ流れているとは限らないのである。このスケッチに描かれたトリはその歪曲した時間を飛び続けて、彫刻であるのかコウノトリであるのかという問題を無効にしてしまう。

そして、そうした記念柱の舞台の向こう側には、やはりセプティミウス・セウェルス帝の凱旋門が見えるのである。この遺跡でも列柱から目線を右にずらせば凱旋門が目に入る。この凱旋門の手前には再び柱が二本ずつ並んでいる。その柱に向かってさらに右手をみると、モザイクタイルが残る公衆浴場も併設されている。どうやらカラカラ帝のころのものであると憶測がつく。公衆浴場の前には真っすぐなジオメトリーが通っていて、やはりアーチ状のゲートが見えるのである。

イスラム圏の土地でローマ時代の遺跡が残っている。となれば、かつてローマ帝国の支配下にあってその後アラビア半島から亡命してきた人物がイスラム国家を打ち建てたということであろうか。そういう地域は限られている。北アフリカ説もあながち間違いではないだろう。

ローマの遺跡群を通り越して、次第に最初の一人が見えてきた。後ろ姿の女性である。前に廻りこもうとしてみても自分と同じ方向へ空間自体が廻りこんでしまっているようで、どうも上手く前に出ることができない。いきなりこれは困ったぞ。おそらく日本語は話せないだろうし、何しろずっと後ろを向いているのだから話しかけづらい。依然としてその女性は後ろ姿のままである。それでも何とか辺りに目線を逸らすと、テーブルの上に飾られた丁度品が金色に輝いている。空間は床から壁、天井までイスラムのタイルや装飾に覆われている。イスラム教では偶像は一切見られない。従ってフラスコ画などの宗教画が壁や天井を覆うこともない。画家がイスラム教から出ることはないのだろうか。芸術という概念ももともとはギリシャのテクネから発生したものであるから、つまりは技術である。するとイスラムのモスクを埋め尽くしている幾何学模様やタイルの数々は数学的芸術そのものである。が、そんな解釈を人類が意図せずとも自然と山川草木が存在するが如くにそれはそこにある。

白いベールで全身を覆ったその女性は、向かいの男性と何やら談笑中であるようだ。モスクかとも思ったが、女性が男性と談笑している様からそうではないようである。二人の間に置かれたこれまた金色の大きな皿にはクスクスやタジンなどの料理が並べられている。どうやらここは地元料理専門のレストランのようだ。ウェイターは私がいることには気付かないで、赤ワインを注いでいる。

この女性もイスラムの装飾と同様の理由でここにいるのであろうか。振り返ろうとしても後ろ姿のままなのだから通り過ぎるしかないようである。

その中でもかろうじてメイン・ストリートとおぼしき路地の脇にこの泉(水飲み場)は控えていた。例えば日本や中国であれば水があるところには龍がある。それは水に対するアニミズムの意識が強いからだ。それ故に水と龍はしばしば装飾のモデルになる。しかし、イスラムのそれは数学の上に成り立っている。数学は曖昧さを許さない。イスラムの水は清浄のためにある。ムスリムはその手を清めること無くモスクへ礼拝することを禁じられている。それに加え、身体の外気に触れる部分(手足、顔など)は必ず水か太陽光で消毒された砂で清めなければならない。それ故にイスラムでは、水には水の神が不在である。泉から出てくるのは聖水ではなく水道水である。あくまで水は身体を清めるツールに過ぎない。また、モスクの装飾と泉の装飾には優劣がない。さらにいえば、ホテルの床のタイル装飾とだって優劣が無い。偶像を禁止することは自己の精神の中に神をみることであると嘯けば、これらのことは合点がいくだろう。

しばらく泉の前に座って眺めている。夕方になるとモスクからコーランが響いてくる。礼拝の時間だ。誰もいなかった通りには何処からとも無くムスリムの影が現れ、この泉の前で身を清める真似事をしてはモスクの方へと向かっていく。やはり影達は顔を見せない。そう言えばこの町の近郊には無数のスルタン達の墓があると聞く。まさか死者達が迷い出たわけではあるまいがそう言われると気になるものである。ムスリムの影達もみんなモスクへと消えたようであるから、さらに先に進むとしよう。

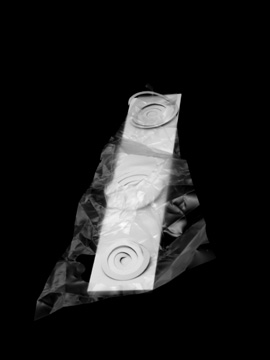

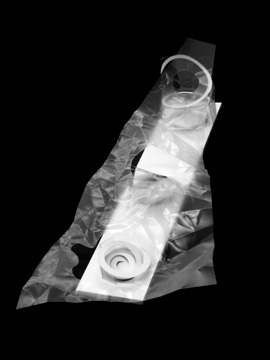

黄色い壁は太陽の動きに併せて表情を作る。壁によって切り取られた青はその表情を一層際立たせるのと同時にこの黄色い壁に時間を刻んでいく。するとこの壁はムクリと起き上がったりして日時計らしく振る舞うのである。

そもそも地球が太陽の廻りを自転しながら廻り始めたのはいつだっただろうか。それ以来、地球上に時間が生まれた。この廟では地球が刻んだ時間は黄色いスタッコの上に描き出されて立体化される。ムーレイ・イスマイルの棺は地球と共に太陽の廻りを廻りながらこの廟に時間を持ち込む役割を担い続けている。太陽と日時計と棺はこうして時間をコントロールしながら、廟という特殊な領域のゲートを構成する。起こし絵の中の時間とその外の時間が違うのもそのようなところがあるからなのだろう。

ムーレイ・イスマイルのスケッチは二枚存在する。したがって、起こし絵も二つ存在する。模型の作られ方が違うので、二つの空間は異なるものである。しかし対象物は一つであったはずである。この時点で記憶は曖昧である。反対側の壁にもう一つ日時計が存在したのか、それとも同じ日時計を左右から見たイメージを起こしたものなのか。それを考えてみても起こし絵にとっては意味のないことである。ただ、こうした過程で起こし絵の空間はヴァーチャルでありながら確実に存在している。ヴァーチャルという言葉を用いるのは好ましくない。それはこの劇場で始めに述べた様に、日常と非日常は区別することができないからだ。それで演劇的空間と読み替えることにした。インターネットに代表されるような空間を劇場化(建築化)しようとすることはこのことと同じ構造を有しているのではないかと、いささかいぶかしむのである。読者はこのページが何なのかをこそいぶかしむだろうが、それ故にまずは初歩的にこうした作業を重ねている。

起こし絵で示そうとしたような演劇的空間がさらに現実空間でも表現されることをこれから示していく。

石原都知事が再選を果たしてから十日あまりになる。その間ちょっとした変化が街には起こっている。各候補のポスターが貼られた看板の撤去が完了したのだ。都と政令指定都市は地方議会選挙も同日に行われた。したがって、都内で一万三九〇〇箇所に設置されていたこの手の看板は全く姿を消したはずである。当初都の選挙管理委員会が用意した選挙ポスター用の看板は一二人分であった。四年前に行われた都知事選に立候補したのは五人であったため、これだけあれば充分と踏んだのである。しかし予想に反して候補者の乱立が生じた。候補者の職業を思い出してみて欲しい。作家、大学教授、歯科医師、建築家、国際創造学者、易学者、ストリートミュージシャン、風水師、タクシー運転手などなど、まあよくここまで揃えたなと感心する。職業とは誰が決めるのか甚だ疑問であるが、とりあえず乱立できること自体はかろうじて民主主義を表現したわけである。具体的には、看板が一八人分まで拡張された。候補者が平等にポスターを貼れなければならぬという民主主義の良識である。候補者に売名行為などの悪意があった場合どうなるのであろうか。そこも抜かりはない。公職選挙法は法定得票数を設定しており、得票数がそれに満たない場合は供託金の三〇〇万円が没収される仕組みになっている。

では、一人三〇〇万円という金額は、はたして立候補に見合った金額なのであろうか。これは疑問が残る。三〇〇万円を一万三九〇〇箇所で割ると、一箇所あたり二一六円(小数点以下四捨五入)である。看板に使われた合板は四ミリのラワン合板だとして三×六版で一枚一〇〇〇円程度であるから到底わりに合わない。もちろん残金は税金で補填される。

さて、看板屋であるが追加六人分の製作・出荷に大忙しである。選挙の告示が行われてから約一ヶ月程度で看板はその役割を終えるわけであるが、その間に看板業界に発生した経済効果は意外に大きい。しかしそれ以上に、消えてしまった看板に違和感が残るのはもっと別なところにある。よく思い出して欲しい。どうも水平垂直グリッドが目立ち過ぎやしないだろうか。一八人分のスペースのうち、無事ポスターが貼られたのは四、五人分に過ぎなかった。

一八人分用意された幅五〇ミリ程度のグリッドはほとんど埋められること無く、スーパースタジオを思わせる見事なグリッドを東京に架けた。民主主義という観念のグリットである。しかし、どう見てもそのグリッドに載っていてはいけないのではないかと思えるようなポスターを発見した。ポスターには手のひら大の字で「政府転覆」とある。ポスターのコーナーをなぞる様に「投票用紙(ゴミ)はTと落書きして投票箱(ゴミ箱)へ」とまで書いてある。

「お、変なものがあるぞ。」と、そのときは多様化する価値観の相違としか捉えなかった。しかし、その後人伝えに聞いていた彼の政見放送を見て仰天した。これは演劇そのものだと直観した。自称ファシストを名乗るTはゲッベルスがヒトラーに指南した身振りそのままにNHKの政見放送で演説をかましたのである。しかもそれは喜劇仕立てであり、チャップリンともまた違ったテイストに仕上げられていた。彼が「少数派の諸君!!」と呼びかけるとき、その意に反して多数の視聴者が自分に語りかけられていると感じたのではないだろうか。その反応は放送後のウェブ上での反響を考えれば相当なものである。安っぽい冗談ではすまされない魅力が彼にあったという他はない。ナチス党大会のヒトラーと較べれば、髪の毛を振り乱さない分だけやや大人しくも見える。が、それすらも現代的哲学派の成せる技ではないかと妙に勘ぐってしまうのである。

彼は「同志」を集めるために選挙ポスター貼りの人員を募った。選挙期間中は毎日18:00に高円寺駅に行けば彼に会えるというのである。おそらく実際に会ってしまうと政見放送で見せた彼の魅力はアッという間に消え去ってしまうに違いない。彼がテレビというメディアを通して、その向こうに喜劇世界を演出したことが効果的であった。ややもすると、本来の彼は政見放送の彼とは一八〇度異なる人物かもしれない。しかし、そのようなことは政見放送の視聴者には一切関係のないことなのである。

都知事選でのTはもう少し自分を客観的に見ているところがあった。彼はポスターに前科二犯と明記しているが、その裁判自体を演劇に仕立て上げたという。ビラを配って客引きをし、傍若無人な素振りで演じる様は七〇年代の小劇場運動そのものである。唐の最高傑作である「風の又三郎」では洗濯物洗いの女が「あなたが私を又三郎と呼んだ。あなたがそう呼ばなければ私はただの下町の洗濯物洗いだったのに。」という名台詞がある。

「正確に言えば、諸君の中の多数派は私の敵だ。私は諸君の中の少数派に呼びかけている。奴ら多数派はやりたい放題だ。」で始まる演説は、創作者という立場のTが観客としての聴衆を階層化することから始まる。こういう演説を楽しめる階層と楽しめない階層を演出側から仕分けし、それを前提とした上で全ての人間に理解されようとは初めから思っていないと嘯く。階層化とは聴衆に観客という配役を与えることである。それによって彼の演説内容に必ずしも同意しないであろう「多数派」も彼の演劇の観客にはなることができた。創作者としてのTはまず聴衆それぞれに彼の演説をどう聞くか、そのオペレーションを示した。

それからTは続ける。「少数派の諸君、選挙で何かが変わると思ったら大間違いだ。」

Tのヒトラーまがいの話術が巧みであったのであろうか。そうではあるまい。ポイントはTがヒトラーとゲッベルスを一人二役で演じていたことにあった。パウル・ヨーゼフ・ゲッベルスはナチスの宣伝相を務めた人物である。作者であるゲッベルスは演説の内容のみならず、間の取り方、身振り手振りまでをヒトラーに指示した。ナチ党のお抱え建築家であったシュペアーをいわば舞台美術担当として党大会を演出し、ヒトラーの演説がどうすれば劇的なものに見えるかに心を砕いた。1934年ニュルンベルグの党大会はあまりにも有名である。一五〇本の対空サーチライトはヒトラーの演説を劇的なものへと変容させる舞台装置として充分な効果を発揮した。

それに対して演者であるヒトラーはシュペアーの初めての仕事であった総統官邸のバルコニーをお気に入りの舞台として「ヒトラー」を演じた。日本では末期の秀吉がそうだった。「殺したければ、殺すがよい。それでもワシは秀吉という役を全うしなければならぬ。」と映画「梟の城」でも朝鮮出兵などの非人道的行為に不満を抱く刺客に告げるシーンがある。どちらも一人の俳優であることを意識している。彼等の場合はたまたまその舞台が人類史に残る大きな舞台であった。ただその一点を除けばそれは極めて身近な出来事に過ぎない。 Tは演説原稿の作者としての自分とそれをテレビカメラの前で演じる自分を意識していたに違いない。Tに限らず選挙演説に代表されるような社会機構の中に取り入れられた演劇性は少なからずそういうところがある。あとは作者や演者がそれを感受できる観客を大衆の中に配役できるかどうかにかかってくる。その配役をするためには作者の原稿が悲劇なのか喜劇なのか、その性質によるところが大きい。先にも述べた様に観客という役を大衆に配役することは演劇の階層化に他ならないからである。その意味でも小泉劇場は見事に大衆を観客化し、衆院選を「郵政民営化を問うための選挙」と位置づけることができた大衆演劇であった。

今、大衆演劇の主流は喜劇にある。ギリシャ悲劇やシェークスピアを見て涙を流すのは「少数派」である。「少数派の諸君!!」と語りかけること自体が既に喜劇的様相を帯びているのは、この演説が「多数派」を対象として仕組まれたものだからだ。

古代ギリシャにも喜劇はあった。喜劇の始まりは風刺にある。アリストパネスは「蛙」においてディオニソスが地獄へ赴き、アイスキュロスとエウリピデスを競争させるパロディを描いている。こうした喜劇を楽しめるのは大衆の特権とも言える。

近代日本でも最初は知性の階層化が趣味の階層化を生んだ。大雑把に要約すれば70年代、三島由紀夫などの一部のインテリゲンチャがボディービルクラブなどの変趣味サークルを作り、それが普及したのが80年代。ピテカントロプス・エレクトスに代表されるサブカルチャーと呼ばれる分野を築いていく。普通のおばさんが変装カラオケを趣味とし、秋葉原にはメイド喫茶が溢れる様になった。ヒルズ族に象徴される現在の階層化は所得の階層化によるものである。IT関係などの目に見えないものを扱うようなビジネスはしばしばマネーゲームと揶揄され、六本木ヒルズの上層階には一定の所得以上の人間を対象とした会員制のクラブやレストランが入っている。六本木ヒルズの最上階にはアメリカン・エクスプレスが無料でテナントを構えている。アメックスの下にあることが六本木ヒルズのブランド力を保証する、まさにクレジット(信用)なのだ。

演劇の階層化も同様に知性の階層化から始まった。実験工房と具体が両ウィングで活躍したように悲劇はインテリゲンチャや支配者階級に好まれ、大衆は喜劇にわかり易い表現を求めた。喜劇の特徴は具体のように肉体派が多いことである。小劇場運動に括られるような劇団はそのほとんどが肉体派の喜劇であった。赤テントの中では麿赤兒が観客に悪態をつき、四谷シモンが死んだ鶏を投げつけていた。タブーと思われることは全て行われた。ある観客はそれを笑い、ある観客は顔をしかめ、またある観客はその観客を見て笑った。

こうした作者と演者、観客が互いの距離を意識的にとる仕掛けが上手く都市的風景の中に散りばめられた現代演劇が都知事選であった。

研究室 制作ノート