昨日は一日地下室の浸水対応に明け暮れした。豪雨によって水びたしになった地下室の修復を試みた。ひざ迄つかって暗い地下を動めき、水中ポンプと格闘した。一台の水中ポンプを発見したが作動しない。三つの浮きブイで自動作動するタイプのものだ。油迄浮いている水の中で工夫している間に、ようやく作動するようになった。しかし、今度は地上までのホースがペシャンコに貼りついていて、うまく水を通さない。成城のホームセンター迄バスで往復して塩ビのエルボ管を購入して帰り再び挑戦したが、径 60 mm の水中ポンプ排出口とホースの連結がうまくゆかない。水だらけ、泥だらけで地上と地下を往復している内に、外に掘っていた凹みでもう一台の水中ポンプを発見した。真茶色に錆びた重い奴だ。あった事さえ忘れていたものだ。ようやくの思いで、すべったり、転んだりしながら地上に持ち上げ、電気を通してみると何と作動するではないか、こっちのポンプにはキチンとホースが連結されている。再び重いポンプを地下に運び直し、地下水につけて作動させた。やれ、嬉しやホースから水がドードーと流れ上ってくるではないか。半日作動させ地下水はほぼ汲み上げる事ができた。大量の水を道路と下水に流した。あまり流し過ぎると、又、周辺の家々からあの家は地下でウド栽培してる。イヤ、ワサビの人工養殖じゃないかと、取り沙汰されかねぬので深夜、水中ポンプはスイッチを切った。

半日、地下室で水びたしで労働したら、地下室が身近なモノになってきた様な気がする。私にとっての地下室が生き返り始めた。

水中ポンプの特性も掌握できたが、度々、水中ポンプのお世話にはなりたくないものだ。

昨日、二〇〇八年九月二日の出来事であった。山口勝弘先生から世田谷美術館での展覧会を記念してと、「イカルスシリーズ」の一点を贈っていただいた。今、この文を書き始めている三階の天空が丸見えの場所にある机上に据えているが、深夜、これを眺めていると仲々に良い。特に私は先生の今を少し知っているので、その創造力の枯渇せぬ事、身体の不如意の只中を押し切って描かれたものである事を知るので殊更なものがある。

芸術家は、錆びても良く動く水中ポンプみたいな存在であると痛感した。この切実な直観とでも呼ぶべきを、もう少し実りあるものにする為に、「イカルスと水中ポンプ論」を書いてみようと思い立った。何故、芸術家は錆びても動く水中ポンプであるのか考えてみたい。

どれ程、描き続けられるものなのか、まだ先の見通しは立たぬが、思い付きの泉、地下水が渇き切らぬうちに書き始めてみよう。恐らく、タイトルは変更される事になる予感がある。

こういう類の事、あるいは趣向の文章を書く試みはこれ迄何度もやってみたが、ことごとくと言って良い位に失敗の連続であった。あるいは出版物として刊行されても、あまり売れなかった。売れない事が失敗であるかどうかは知らぬぞ、と考えたがるのはすでに感傷的なものである。売りに出したら、やっぱり売れなかったら失敗なのだ。

書く側に失敗であったの意識が明らかにあるのは、内心その原因が直感的につかめているからである。しかもその失敗の原因を意識化するのが何となく恐ろしいからでもあるのだろう。自分の恥部を自分でさらすのは誰でも嫌なものなのだ。しかし、今度ばかりはそうしなくてはならない。恐ろしがって恥部隠ししながら後ずさりしている、私には時間もエネルギーも残されていない。これが最後の自己点検と、自己治療、そして自己手術の機会になるであろう。

と、まあ、観念的な始まりの前置き、あいさつはこれ位にして、先ず、タイトルの説明から取りかかる事にしたい。

これから書き始めようとするのは評論、批評の類ではない。どうやら私にはその才質は程々にしかない。ここ迄時代が巡り巡って、ダラダラと進行してきてしまうと、過去には膨大な、大半はクズだが、それでも良質な評論、批評の積み重ねがある。その全てを記憶にとどめる事は誰にも不可能ではあろうが、概略は把握しておく必要もある。大いにある。ところが私はその点について、余りにも不充分であり過ぎる。その、つまり評論、批評を本格的に書き残すのには、すでに土台自体が空疎に過ぎる。ここで大事なのは、私の方に何か本格的なモノを書き残したいという意志があることだろう。誰にだってそう思う自由はあるのだが実行する事はとても困難だ。本格的なモノと言う内実であるが、これははっきりとしている。置き残して決して恥じないという覚悟そのものである。少しばかり葉隠れ的言い方に近づいてしまって余り上等ではないなと思うが、それでも記しておく。

要するに、恥ずかしくないモノを書き残しておこうと遅ればせながら決心したわけだ。こういう決心をすると、大方は大論文の形式に向うのだが、それは避ける。と言うよりも繰り返すが、どうやら私にはその才質が欠けていると言う結論に達した。

大評論は書けぬ。だから書かない。

それでは、どんな形式があり得るのか?イカルスと水中ポンプのタイトルを決めておいて、それを考えてみる事にしたい。

N君を見舞った、十四年昔のあの日の事は忘れない。金沢八景の病院だった。電車を乗り継いで、随分遠い処の病院だった記憶だ。病室から海が視えた。その海の色も淡く、哀切で弱々しいものだった。あの風景が恐らくはN君の今の生活まで、ズーッと続いているのだろう。簡単にそんな事を言うのも今は三十九才になったN君には失礼なことであるかも知れない。しかし恐らくは事実だろう。それを認めなければN君は、今、生きている甲斐もないだろうから。 あの病院で、N君は重度障害者であり続けなければならぬ現実を自分に思い知らせたのだろう。

そしてあの日、病院にN君を見舞った時から、今のところ妙なとしか言えぬヴィジョンが頭に巣喰い始めたのだった。

N君は私の教え子であった。学部から大学院までズーッと、つかず離れずに師弟関係であった。今、通常のオタク的性向とは正反対の元気で、自分の意見を持とうとしていた青年であった。大学院を卒業して、彼は私の研究室に個人助手として勤める事になった。あり余るエネルギーを持って、しかも自分の意思も持つ青年に、それ程適した職場、会社が見当たらなかったので、仕方なく私の処に居残り状を決め込んだのである。とにかく、積極的選択でなかった事だけは確かだ。

私の研究室、及び仕事場ではN君は余り熱心なスタッフではなかった。研究室は建築学科に属していたので、研究も、仕事も、そのほとんどがそのハードな世界、建設の世界のものであった。自然で、当然な事であった。一九九〇年代の始まりには。

自己表現に関心のある若者は、当時、手っ取り早く、音楽に夢中になるのが一般的傾向にあった。建築デザインは、実際にやってみればすぐ解る事であるが、随分と時間がかかるのである。短いものでも一年、二、三年はざらで、長いものは十年、数十年、一生をかけてしまわなくてはならぬ事も人によってはある。N君はそういう気長な努力のようなものが必要な事には余り熱心にならないタイプの若者であったのだ。

N君はその本来の性向通りの生活を始めた。仕事場には余り現われず、自分の好きな事をやり始めたのだ。バンド活動である。ドラムをたたくのは個人として続けていたようだが、自分のバンドを結成して、学園祭やらのステージに登場する様になっていた。自然でそれを変えようもなかった。

一九九一年N君とは一緒にロンドンに出掛けた。ビクトリア・アルバート・ミュージアムを会場に、大掛かりなジャパン・フェスティバルの会場( Visions of Japan )設計の一員に、研究室が選ばれたからだ。N君はそこの一部に「音の神殿」を設計した。

まだ改札口が自動化される前の、日本の鉄道改札口の切符切りの音。カチャ、カチャとせわしない。右翼団体の街宣車のラウドススピーカーからの轟音。君が代と軍艦マーチ。野球場でのプロ野球の応援の音。太鼓。笛。石焼きイモ屋の呼声。みんな当時の日本の現実を代表すると考えた音、音、音だった。現実(キッチュ)とディレクター磯崎新に名付けられた会場には日本を代表する人工音であると考えたゴジラの咆哮を流した。

フェスティバルの開幕には、当時まだ二人共独身者であった日英両国の皇太子が来られて、開幕のレセプションが開かれた。二人の皇太子に声を掛けられたりもした。N君の人生の平凡な現世の頂であった。

日本に帰って、N君とは淡路島で再会した。芸術家山口勝弘が組織、プロデュースした世界環境芸術会議に参加するためだった。環境芸術家山口勝弘は日本の環境芸術の前衛としてすでに名を確立していたが、島では「メディア・オペラ」の大きな実験を試みようとしていたのだ。山口とN君は淡路島で会って、別れた。何年か後に山口勝弘も又、N君同様の境遇になるのは二人共に知らなかった。誰も知りようが無かった。

やがてN君は研究室から姿を消した。ここの仕事しないんだったら、ここに居る意味はないよと言った。N君は、それはそうだな、と言うような表情で去った。淡々としたものだった。

それから、しばらく経ってN君が鎌倉の自宅で倒れたの知らせがあった。家族と飲んでいて意識を失ったのだと言う話しだ。をして、金沢八景の大病院に入院した。N君自身は何日か経てば麻痺した身体も回復するだろうと楽観していた様だ。一向に麻痺は治る気配も無かった。検査に次ぐ検査の結果、何万人に一人の奇病で、神経が切れていて回復する見込みはほとんど無いらしい。

N君を病院に見舞ったのは、そんな時だったのだ。

N君は淡々と現実を受け容れているように見えた。そう思わなければ対応の仕方も何も全く解らぬように思えた。今迄とは違う考え、価値観を持たなければN君と会う事は苦痛になるのは目に見えていたのだ。

担当の医者はこんな事を言った記憶がある。

「回復する可能性は全くと言って良い位にありません。ただ救いなのはNさんが、驚く程素早く、その現実、運命を受け容れた事です。普通こういう状況に直面した人間は泣き、わめくものです。何故、自分だけがこんな目に会わなくてはならないのかと、叫び、絶望するものです。若いのに、Nさんにはそれが全く無かった。良い言い方が見つからないのですが、そうですね、まるで修行僧のように淡々としてそれを受け取めてしまった。医者として、これには驚きました。・・・何か逆に助けられた、救いを貰った、そんな感じを持つのです」

N君の母親は少し厳しい眼でわたしを見つめてこう言った。母親の立場としたら仕方なかったろうとは思うが、胸に何かが刺さった。

「息子が、こんな目に会ったのは、あなたのせいなんでしょうか」

「イヤ、誰のセイでも無いと思いますが」

何年も経った。N君は二〇〇七年の今、車椅子で私の仕事場に戻っている。首から下の身体が不自由なままだ。率直に言えば、私の本来の仕事にはほとんど役に立たない。だから、新しい仕事を作るのを決心した。N君にでも出来る仕事から考え始めた。そして、次第に、N君にしか出来ぬ事を考えるようになった。何年もかかってしまった。N君の身近にいて、ゆっくり、N君に何が出来て、何が出来ぬのかを見極めるのに時間がかかったのだ。簡単に答えは得られなかった。得られようもなかった。N君の身体の現実を知れば知る程に、感じれば感じる程に不可能性ばかりが大きく立ち塞がるのだった。

N君の身体の現実は、俗に言う重度障害者と呼ばれるものだ。仕事場でも一人ではトイレにも行けない。必ず介護者を必要とする。自分の意思で動かす事が出来るのは首から下では左手が少し計り。他は麻痺状態だ。首から上、つまり頭脳、目耳鼻は健常である。本を読む能力はあるが、本を持つ事はできない。本を自分で固定する事はできない。それ故ページをスムースにめくり続けるのは困難である。

N君を考えてみる。それが現代の特質に通じる最短距離の径だと知ったのはついつい最近の事だ。

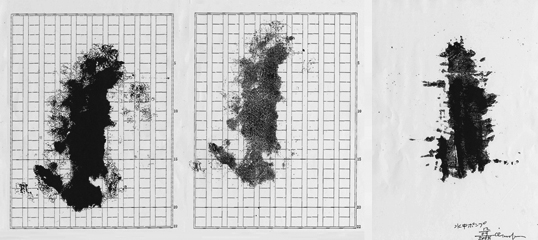

今、世田谷村の地下で独人言を吐き続けている、錆び過ぎて華厳の化身になった如きの水中ポンプを、どうにかして記憶に残したいと考えた。

ようやく手を動かして、以上の如くにあいなった。一枚だけ選べるのだが何故、それになるのかはいまだ不明。

何年も前に、今日思えばこの水中ポンプであったかと、ハタとヒザを打つドローイングを描いた。描いた時は何を描いているのか意識できぬままであったが、今は、この水中ポンプの如きモノの状態を描きたかったのだというのが良くわかる。

北海道、十勝の音更、「水の神殿」の主題が現われてきた。

ようやく、世田谷美術館以降の道筋に導標が立てられる。「地図」である。時間をも内在させる、自己同一させる、物質の形を出す。

しばしの休みを経て、少し計り前に進ませたい。

ウェブサイト上での、旧式な連載形式の叙述を進めようとするのは、とても難しい。書くべきテーマはさて置いておく事にするが、先ずは表現の形式について。

ウェブサイト上の表現らしきはもう十年も続けているので、スムースに運行しているかに見られようが、実はそれ程になめらかに動いてはいない。私の側にウェブに、つまりはコンピューター操作への抽象的な好奇心はあるのだけれど、身体が全くそれについていってないからだ。私の頭脳はコンピューターの可能性についてとめどなく回転し続けるのだが、その肝心のコンピューターの操作の一切を私はできない。昂然と、できないのではなくしないのだと胸を張りたいのだが、その姿のもう時代錯誤的なのも、ほぼ完全に客観視できるようになった。職場も身内も友人関係も、ほぼ完全にパソコン、ケイタイ態勢を完成させている。パソコン、ケイタイを持たぬ、出来ぬ私は、だから、ある意味では極めて不自由な人間なのだ。一種の身障者的存在なのではないかと自覚する。ここのところが、この今のところは余りうまくいっていないように見えるこの連載というか、自由で、でたらめ放題な書き放しの、主題の一つであることは、ほぼ間違いはない。

私は恐らく死ぬ迄パソコンに手を触れる事は無いだろう。しかし、パソコンが極めて重要な、現代を転形期たらしめている道具の中心であるのは直覚している。それでなければ他人の手を借りて迄、ウェブサイトの運用を続けている意味もない。

他人の手、つまり、チョッと前に既に御紹介した丹羽太一さんの事だ。丹羽さんの身体の不自由さと、私の不自由さが連結して、それではじめて、この、でたらめ放題の書き放しが始められている。キツい例えになるかも知れぬが、だから、このサイトの動きのデタラメさ不自由さは、その二名の人間の不自由さが、そもそもの基盤になっている筈である。男と男の連結ってのも気味が悪いから、更に、私の敬愛する芸術家山口勝弘氏の不自由さ、更にあんまり会えぬ友人の千村君の不自由さ、もっと言ってしまえば、あなたの不自由さにもつながるだろう拡がりが、この出鱈目形式の基盤でありたいと考え方るが、仲々、我々の力量不足でもって、まだその本格的な出鱈目振り、要するに本当の自由の境地ってものが表現出来ていない。ただ、これは表現できていないだけであって、表現する意志は有り余る程にあるので、いづれ、表現できるかも知れない。

これは昔の見世物小屋のコンピューター版であって実に面白そうではありませんか。不自由を自覚した同士が、骸骨の踊りならぬ、障害者の踊りをサイト上で展開しようっていうのだから。

そう、あなたはさて置くとしても、私は私の鏡像として、丹羽さんや、山口さん、千村さんの姿や気持の動きをシンクロさせる術を身につけ始めているのです。

この一見の傲慢さは、勿論、私自身のかなり重度の障害性、つまり不自由さの自覚があっての事。

それを自由への渇望なんて格好つけて呼ぶのはもうあきてしまった。と言うよりもそんな格好づけの状態では私は到底あり得ぬ現実を、今では良く知るのです。

イカルスというのは障害者仲間でもある山口勝弘さんのイマージュや、ドローイングから得ているのは確かでしょう。きちんと謂われがある。ここで簡単に障害者仲間なんて擬似コミュニティーを想わせる言葉を不用意に使ってしまったけれど、もう少し正確に言えば私は今の社会で、日本なのか、東アジアなのか、汎世界なのかは取り敢えずあいまいにしておいて、重度の不自由を意図的に自覚しようとしている点に於いて、コミュニティーを形成している。それは私が、そう意識したのだから、もうそれで良い。すでに行動に移されているのだから。つまり、ここにかくの如きを書き記すっていう行動です。

イカルスというのは擬似コミュニティーの共通の初期的イコンになり得るだろうという直観が私にはあります。

では水中ポンプ、それも錆びた水中ポンプというあからさまなるアナロジーで言わんとしているのは何なのでしょうか。

それは、我執という事です。不自由極まるのだけれど、それでも何かつくりたい。つくって、交信したいという、マア、気取って言えばエロスです。

二〇〇八年夏、世田谷美術館で真夏の夜の夢の又夢と、シェイクスピアまがいのタイトルをつけた連続講義をやりました。二十一回の連続講義だったのですが、これが私にはとっても面白かった。イカルスと水中ポンプという出鱈目をスタートさせる一因となった。それはいづれ、少しづつお話しする事にして、その第一講が、イカルスと水中ポンプの、水中ポンプに関しての暗示的な始まりでありました。自分でやっておいて、暗示的な始まりというのも実はおかしい。

しかし、あの連続したように見える話しも、暗闇に手をのばしながら何かに触れなくてはの、盲者の身振りに良く似ていた。