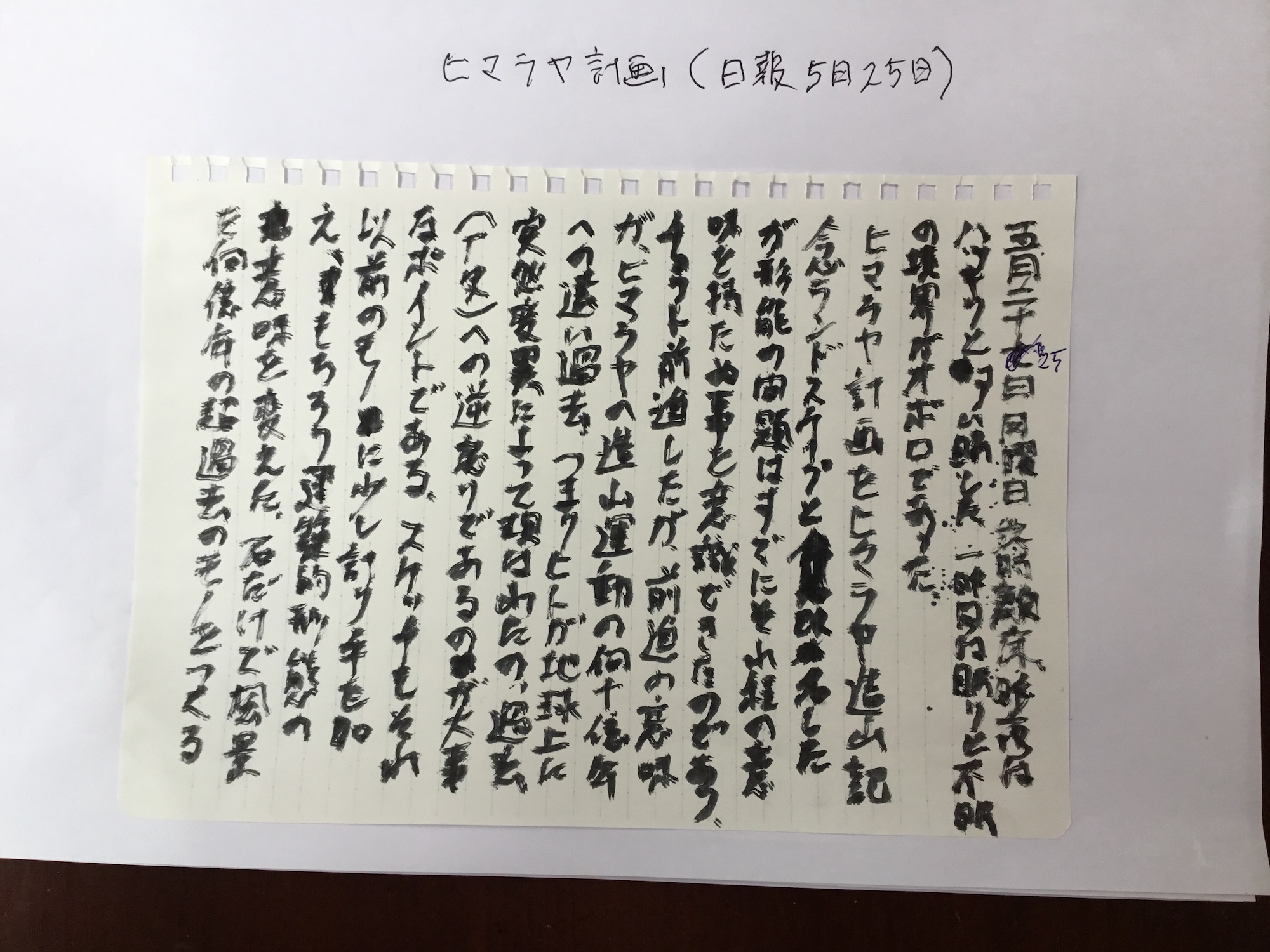

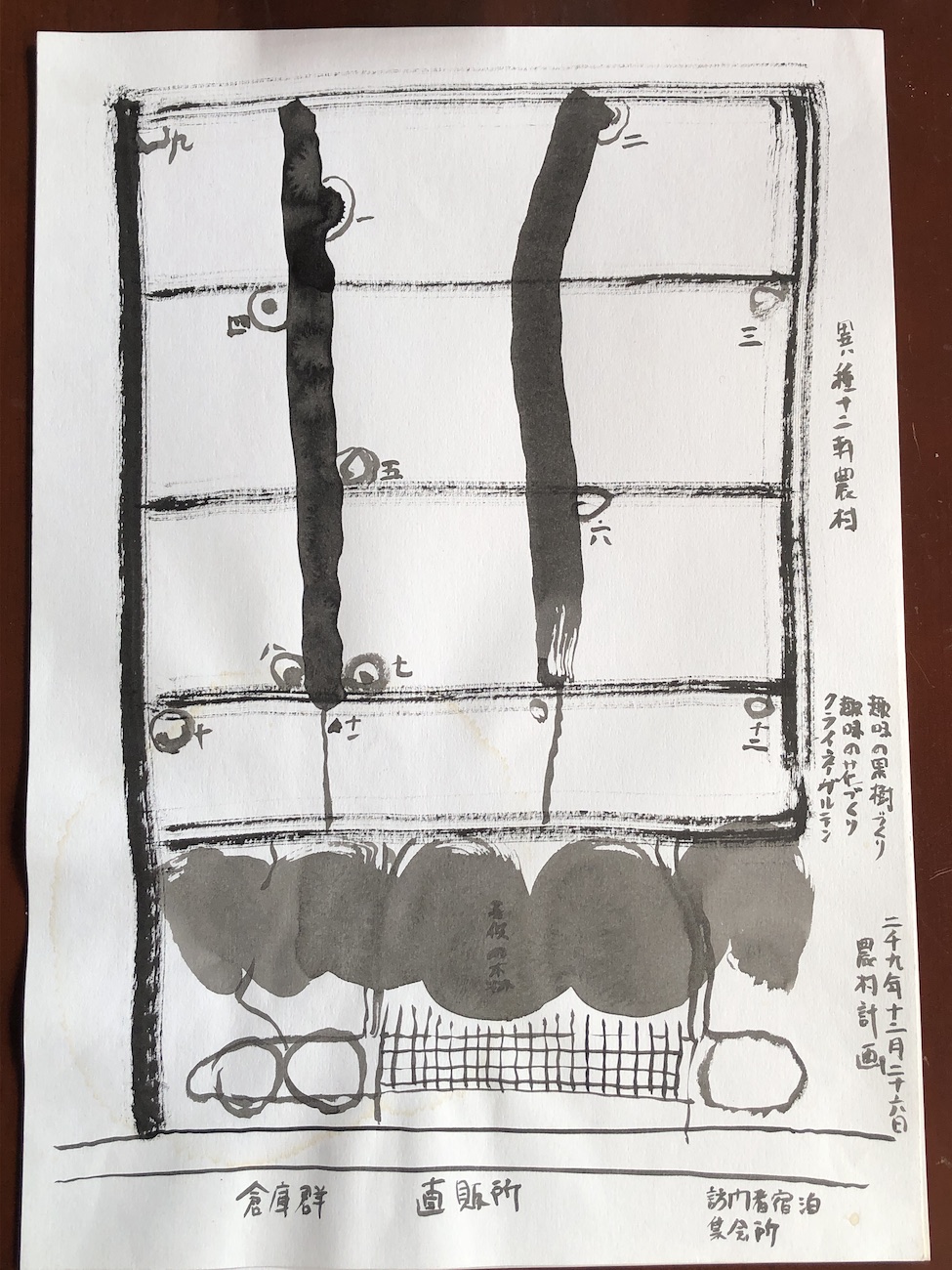

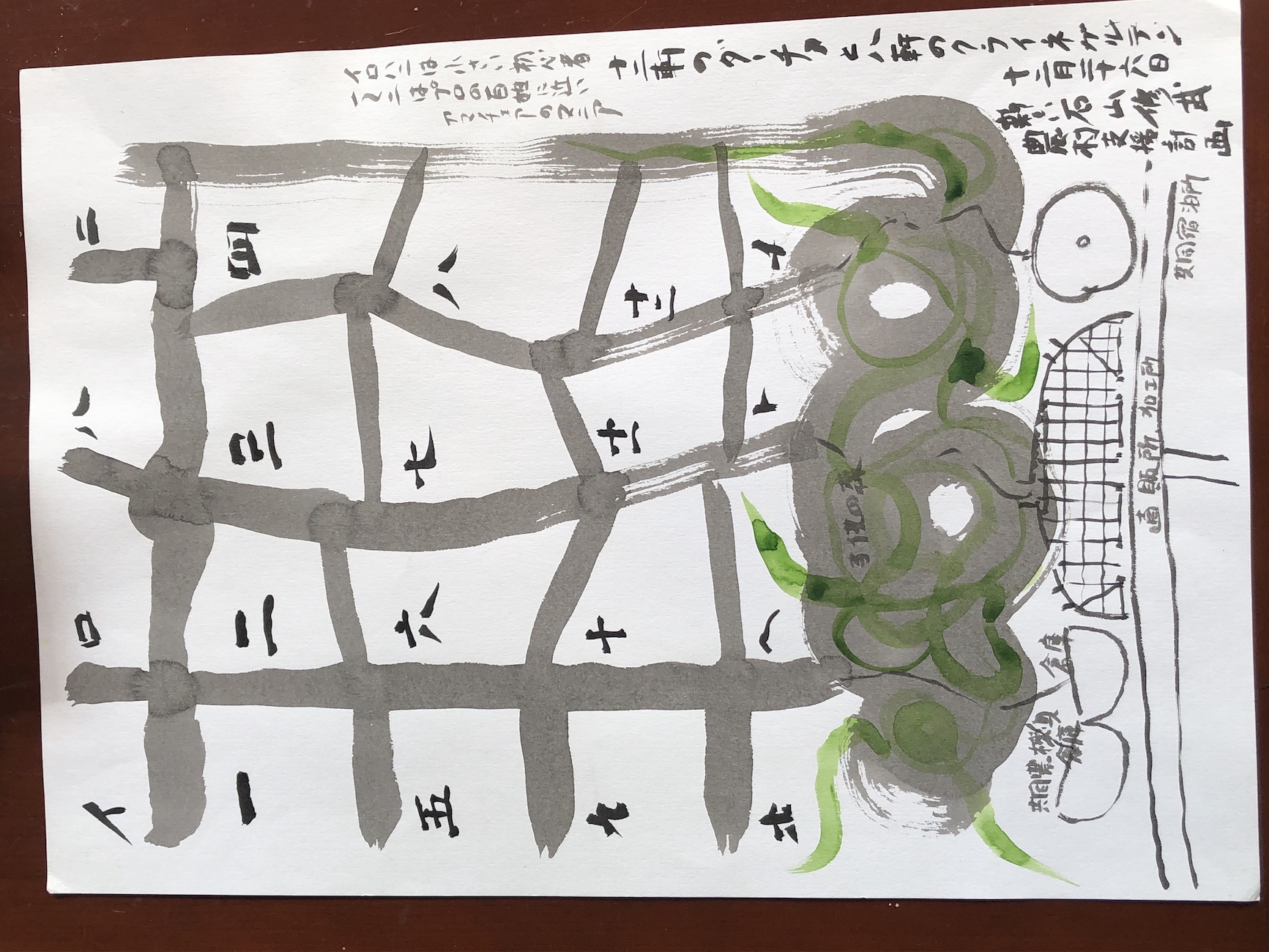

高地で、盆地で、海岸線での3つの道筋とする。

海岸線で、日々の日報を交える

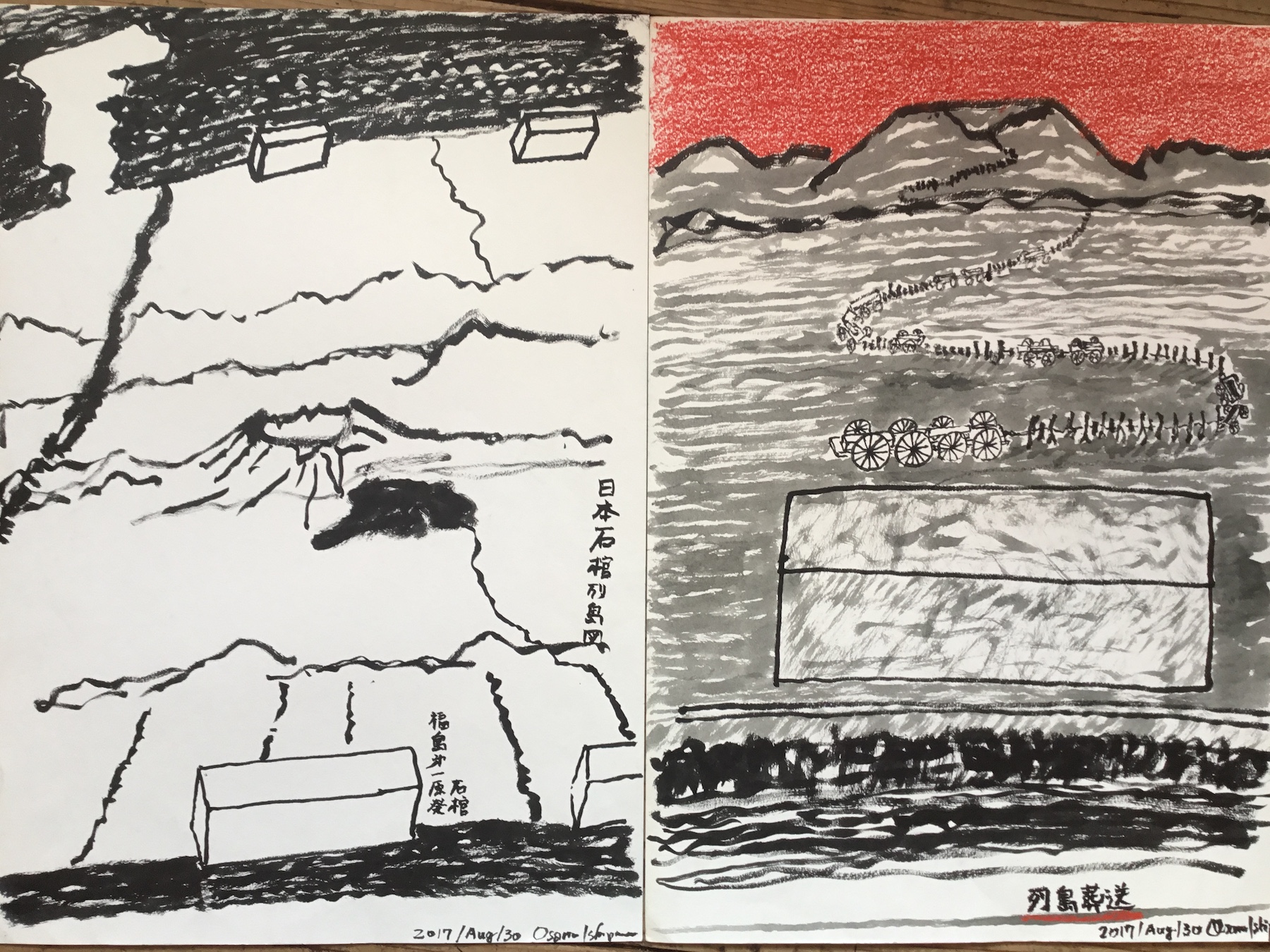

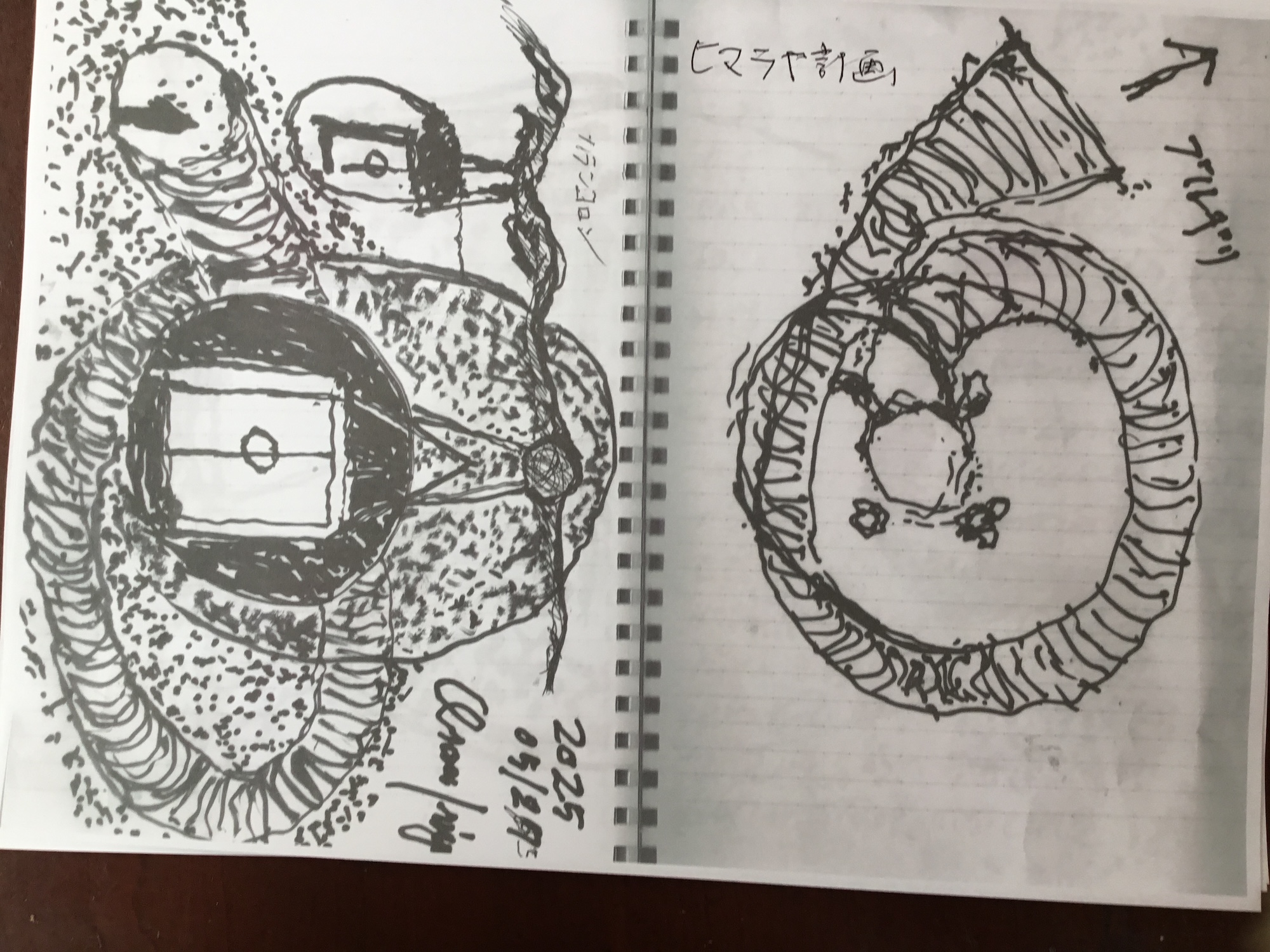

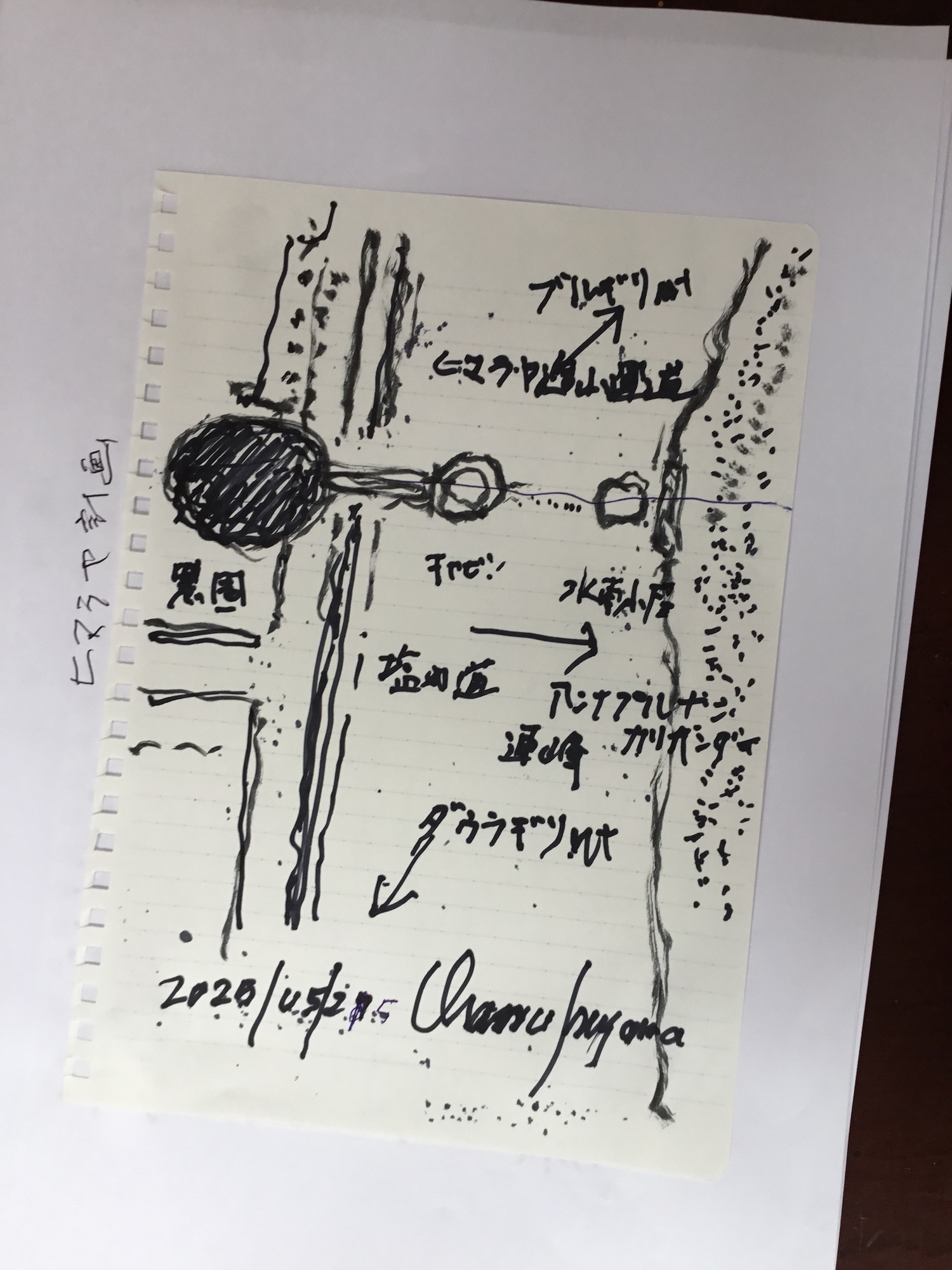

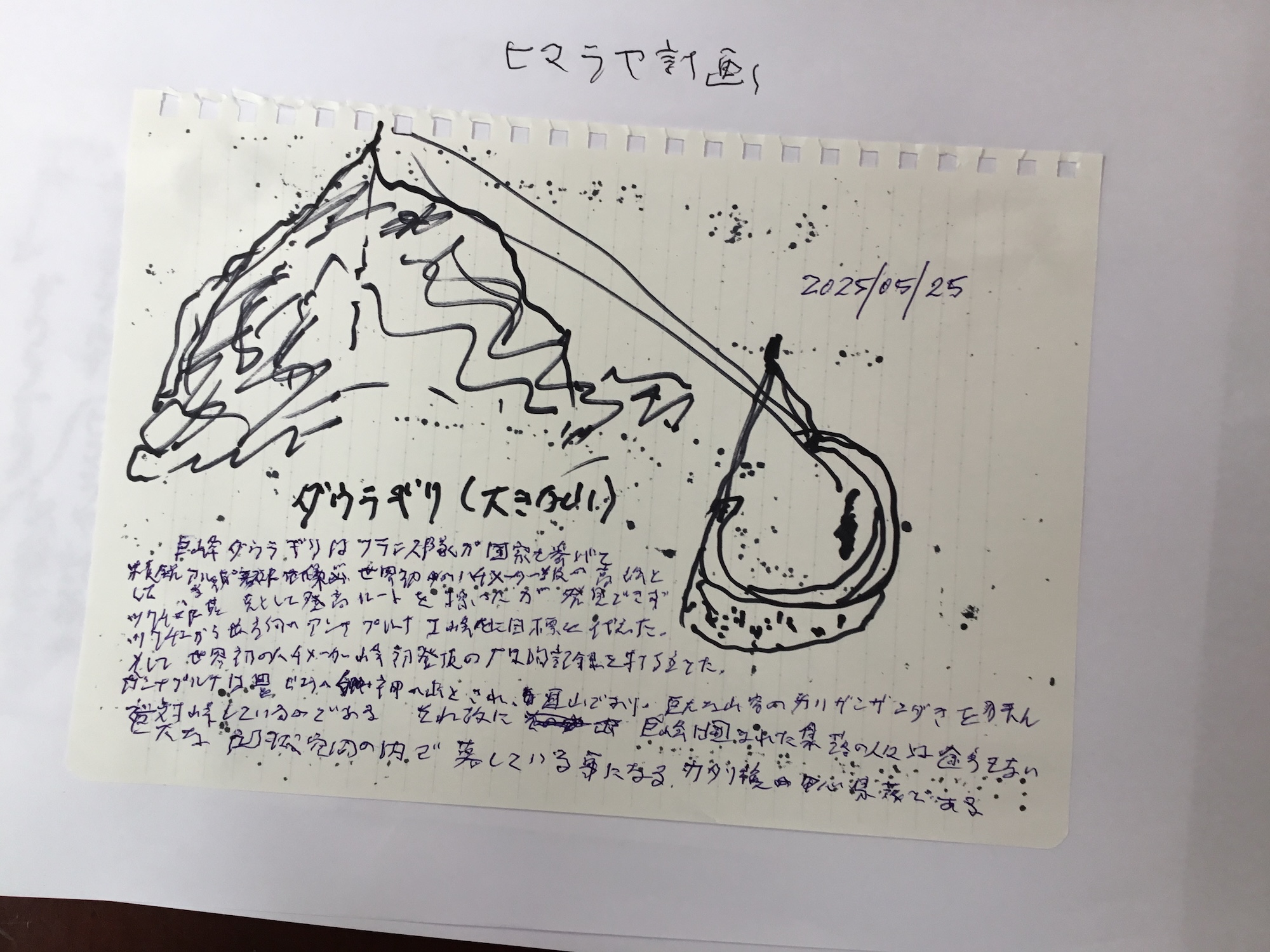

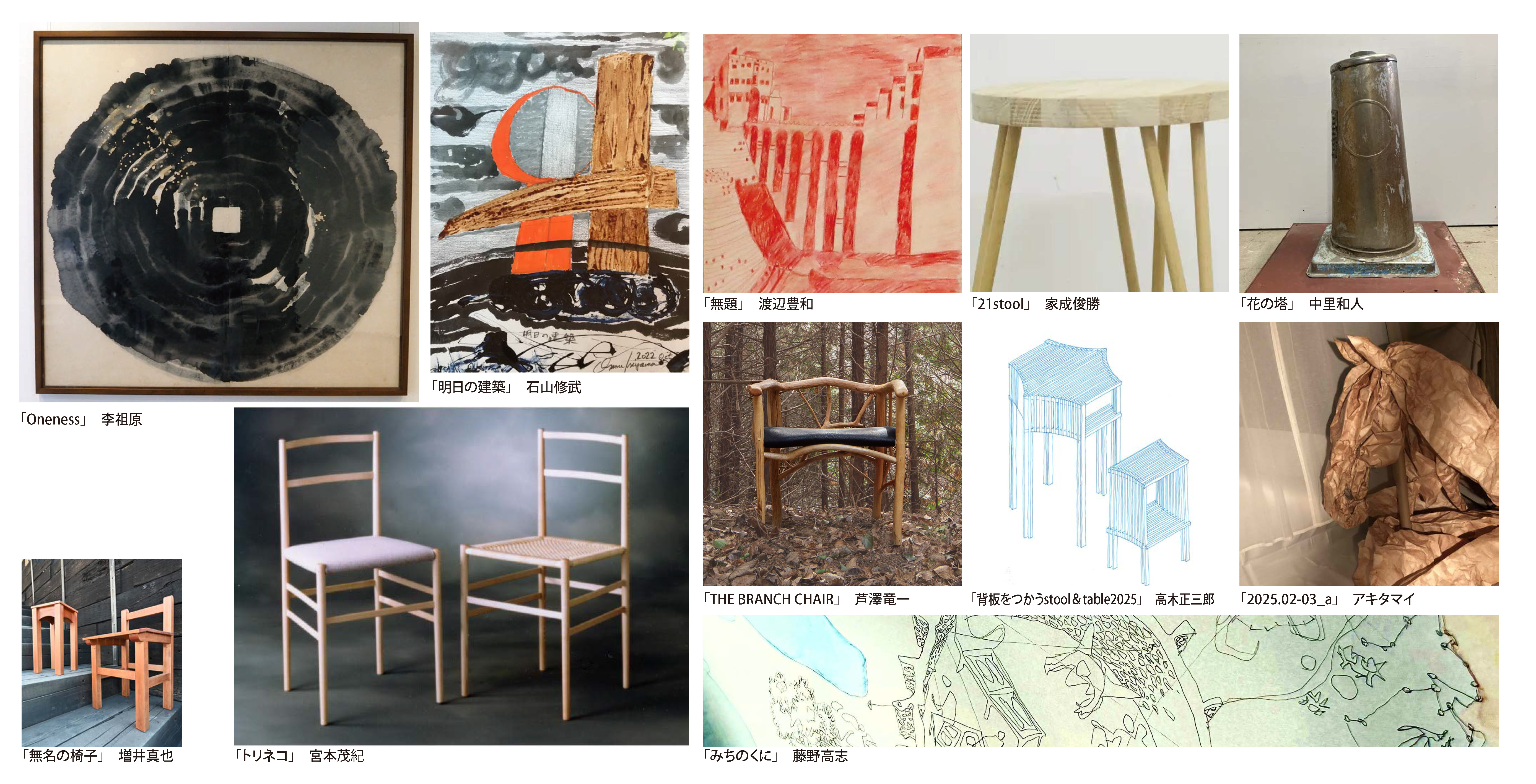

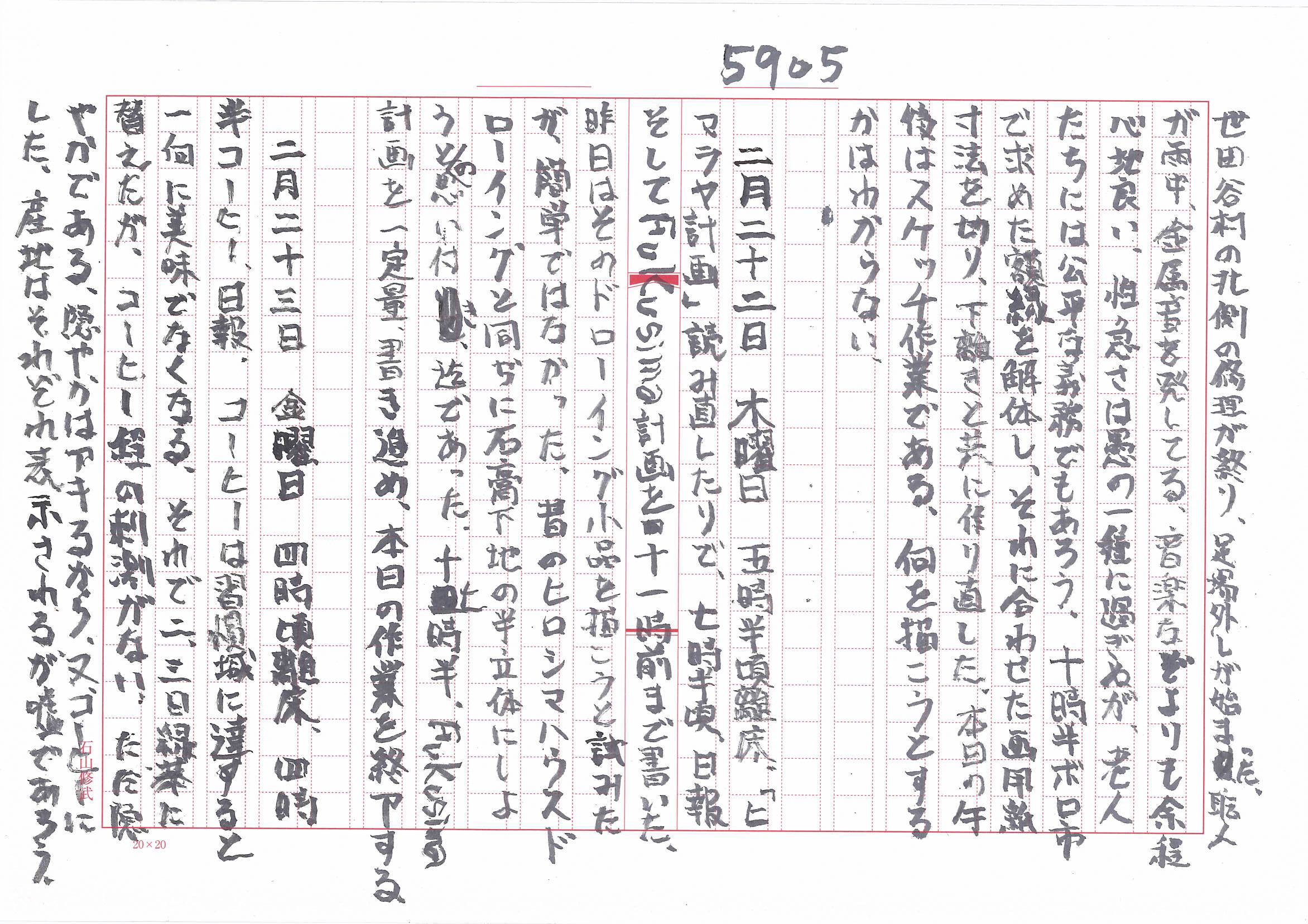

ドローイング二点が行方知れずになった。

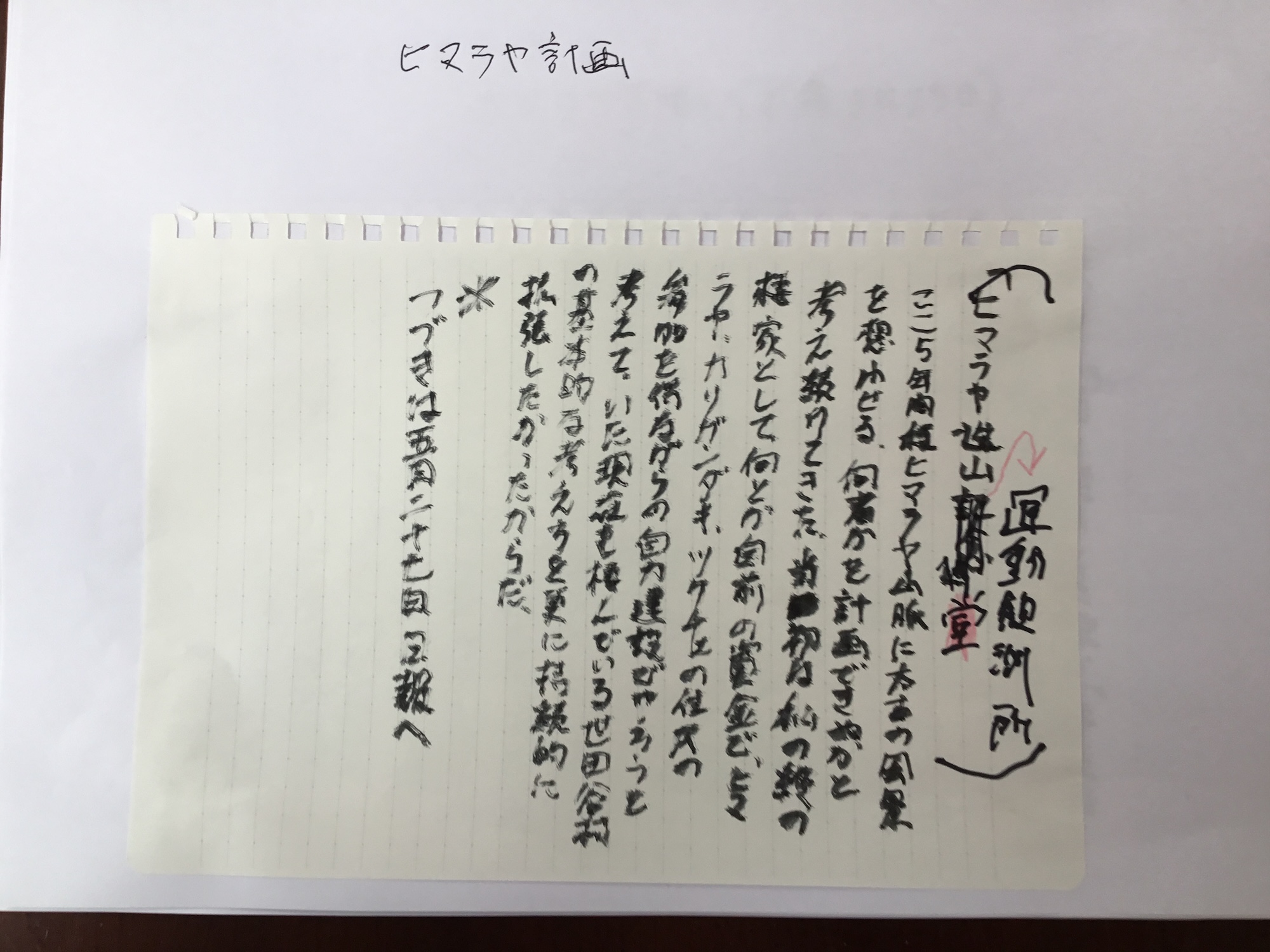

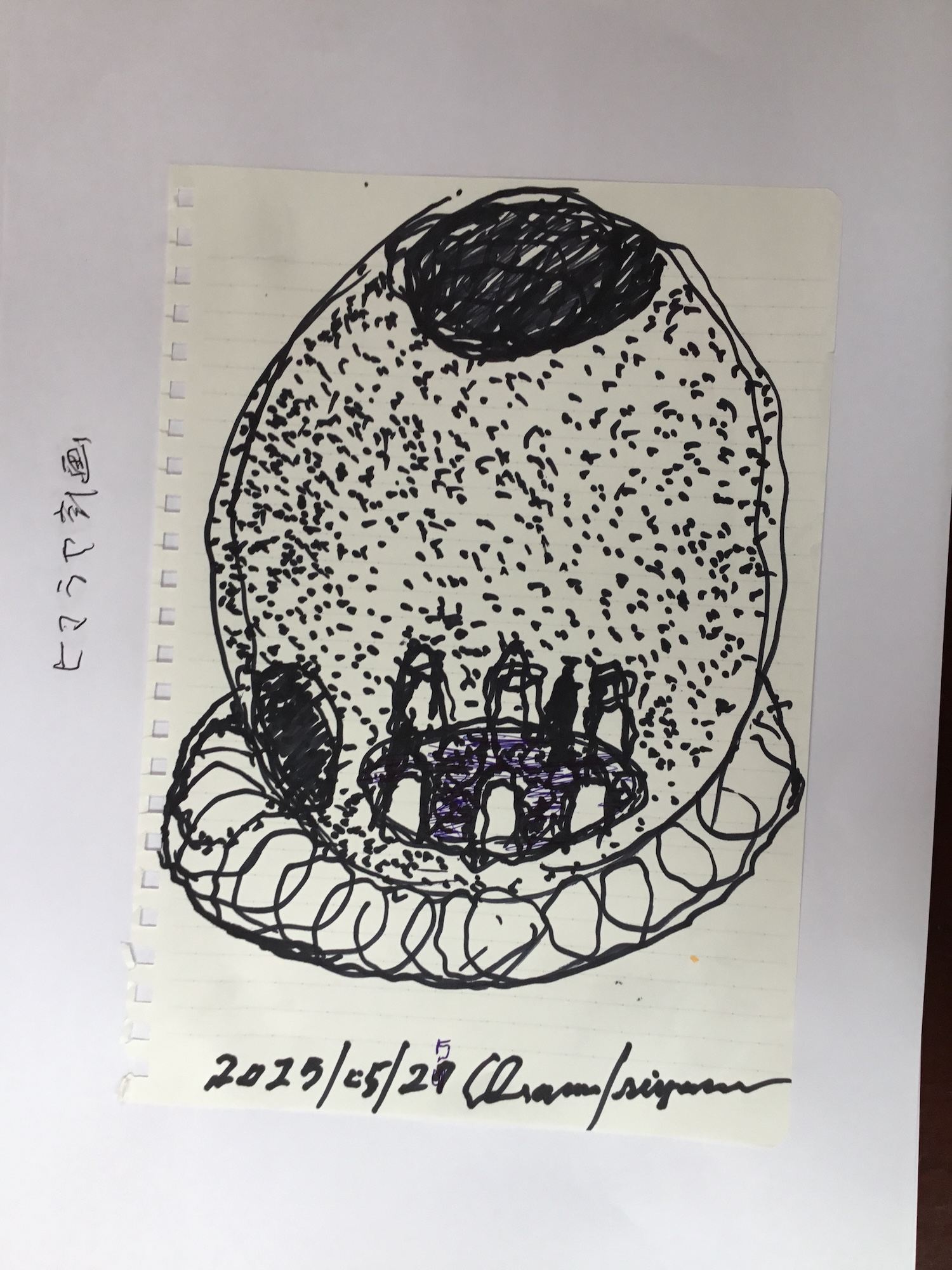

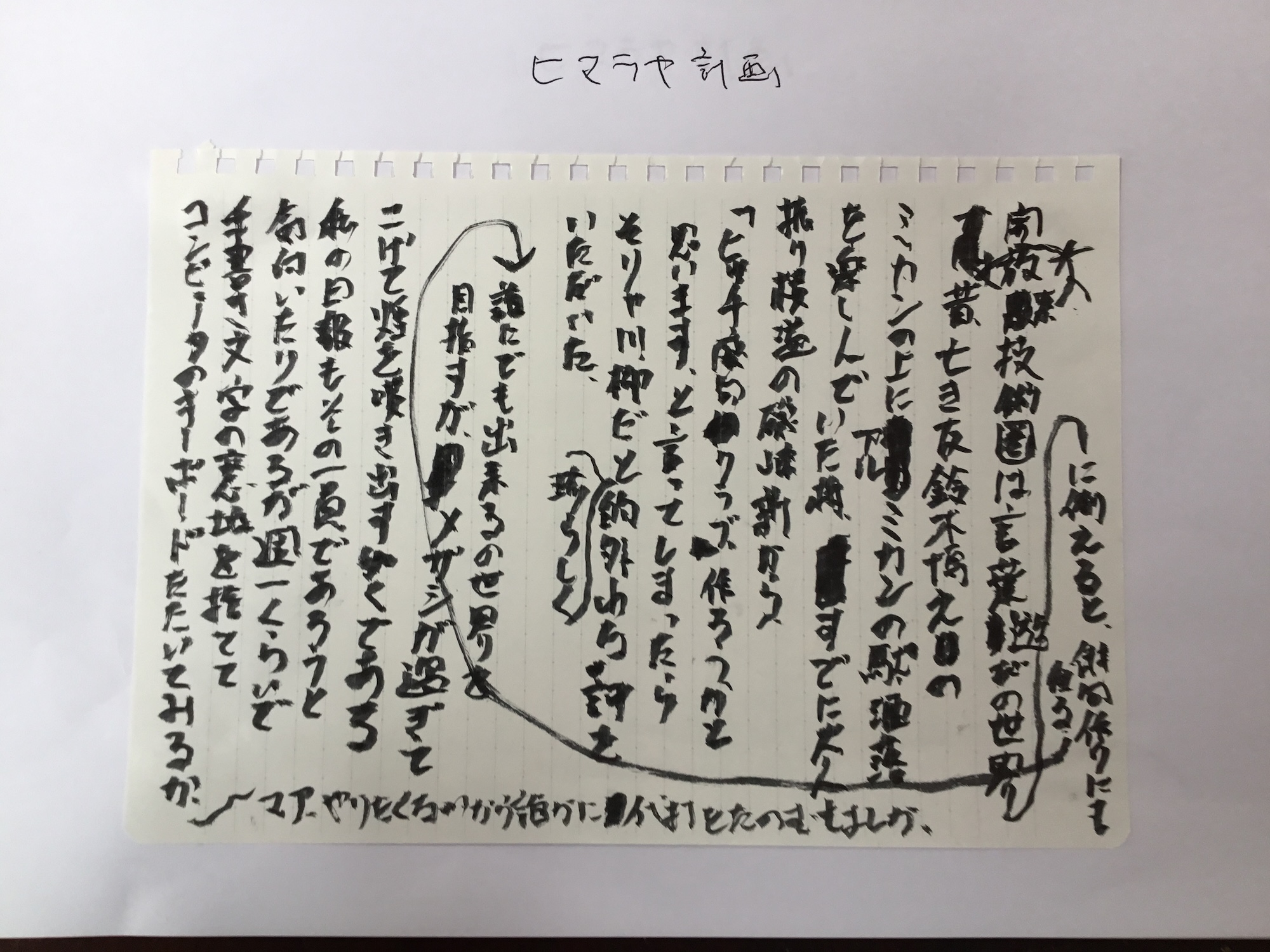

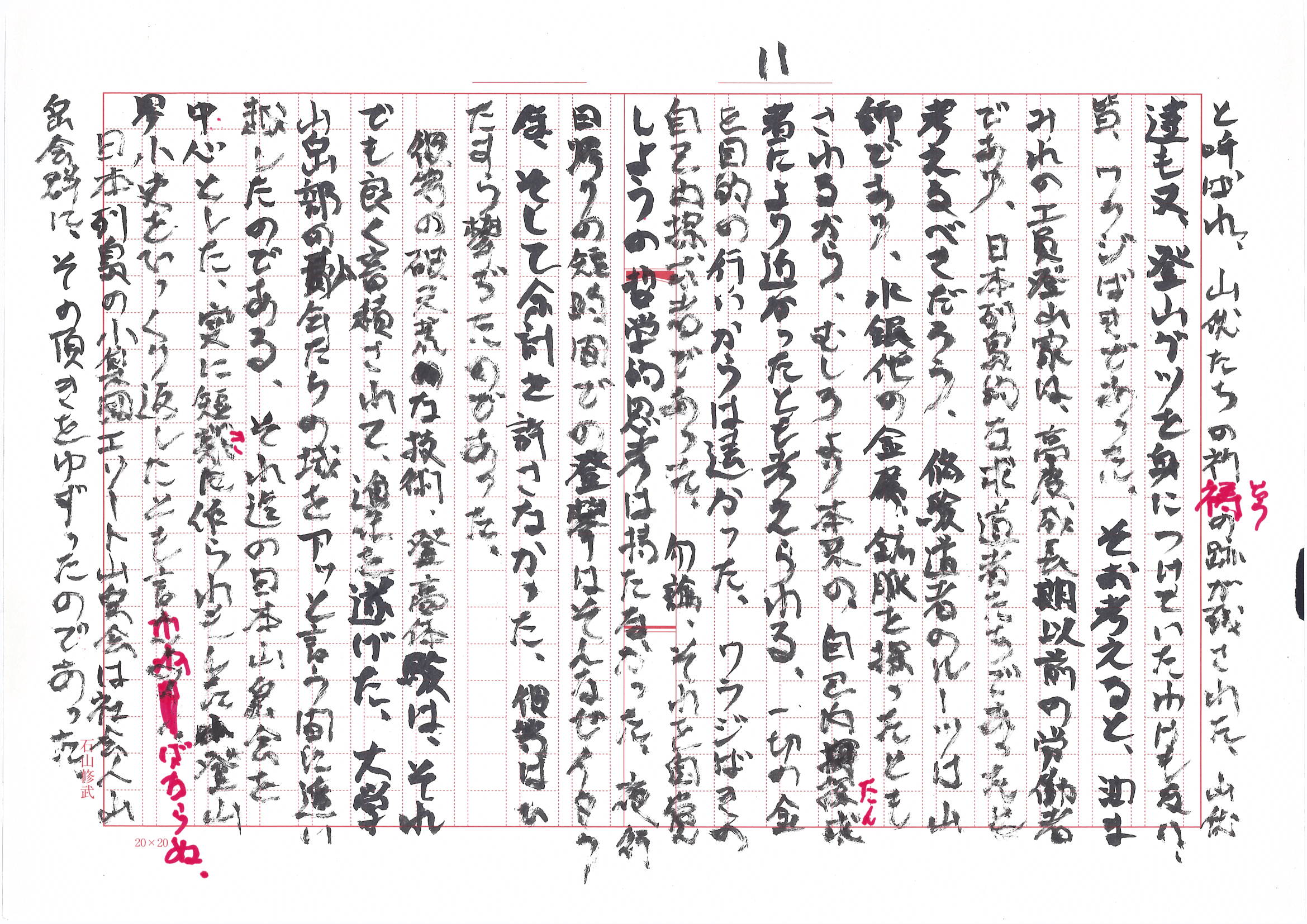

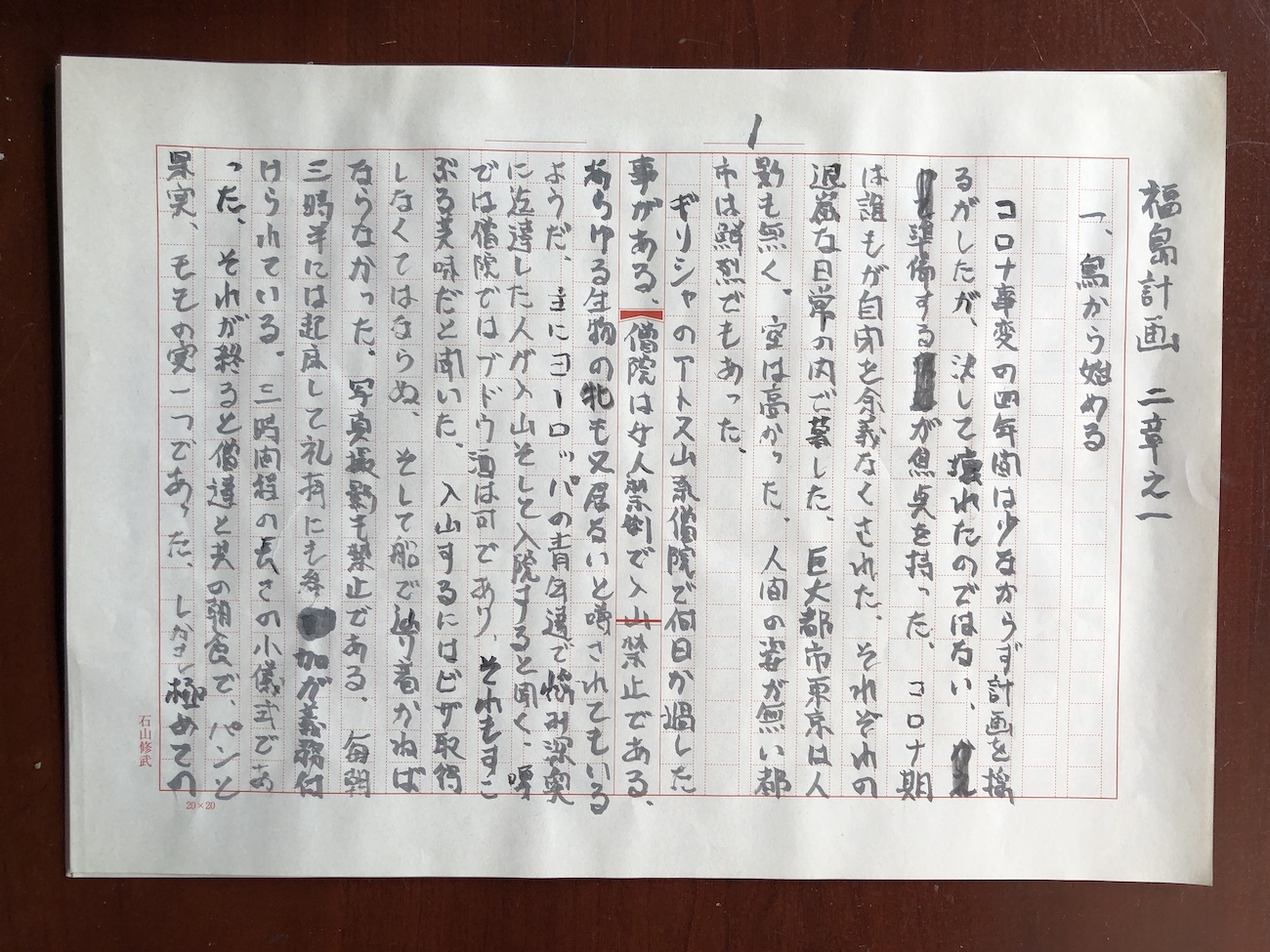

ヒマラヤ計画を進めるに、道標として重要なモノであった。いつか何処かからか出てくるの予測もある。言わば神隠しの事例に似ているなと考えることにした。私が書こうとしてるのは「創作論」でもあるのだろう。すでに在る仕切りの壁にだけは収めきれぬをやろうとは考えているから、良い機会である。

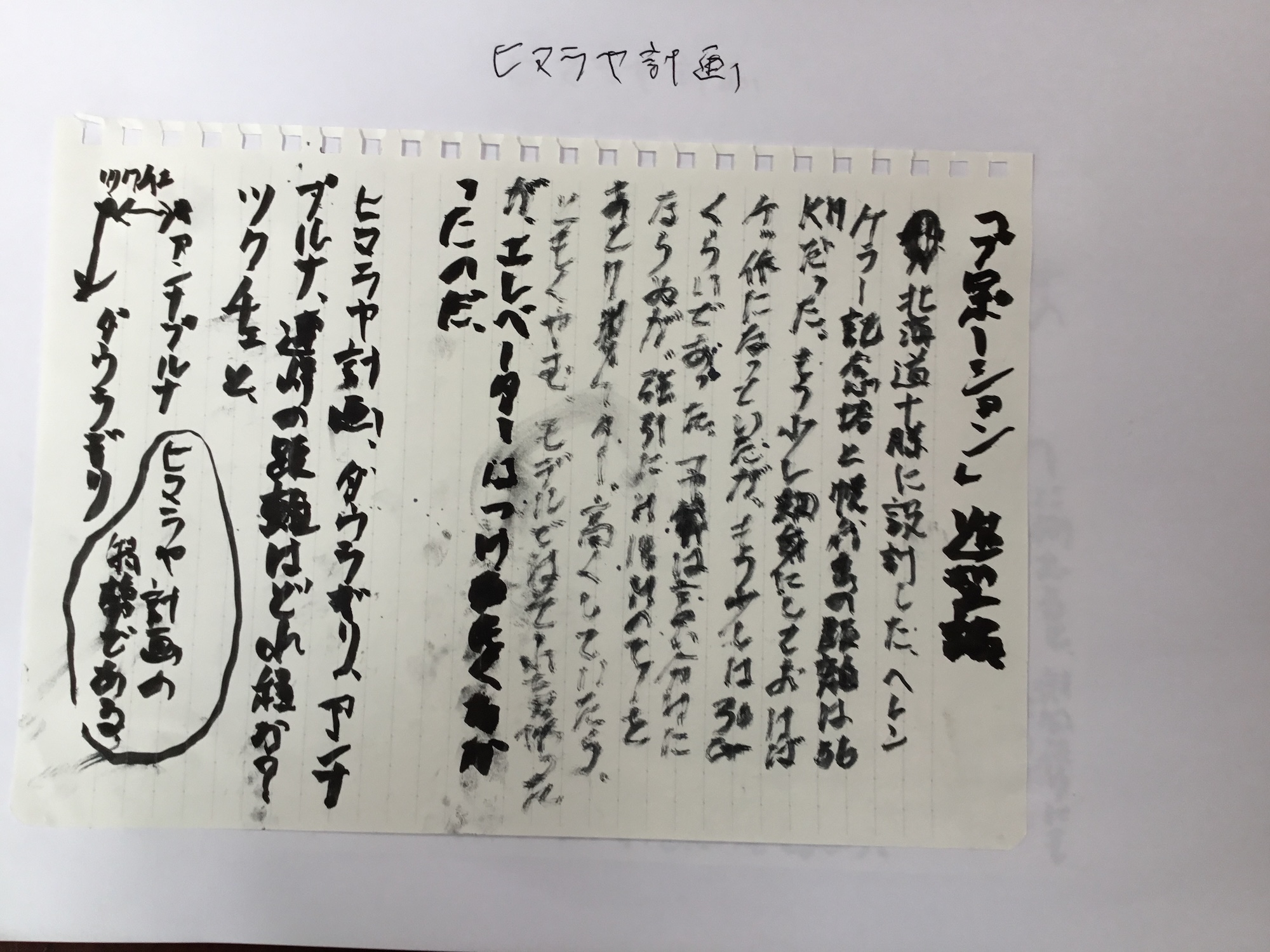

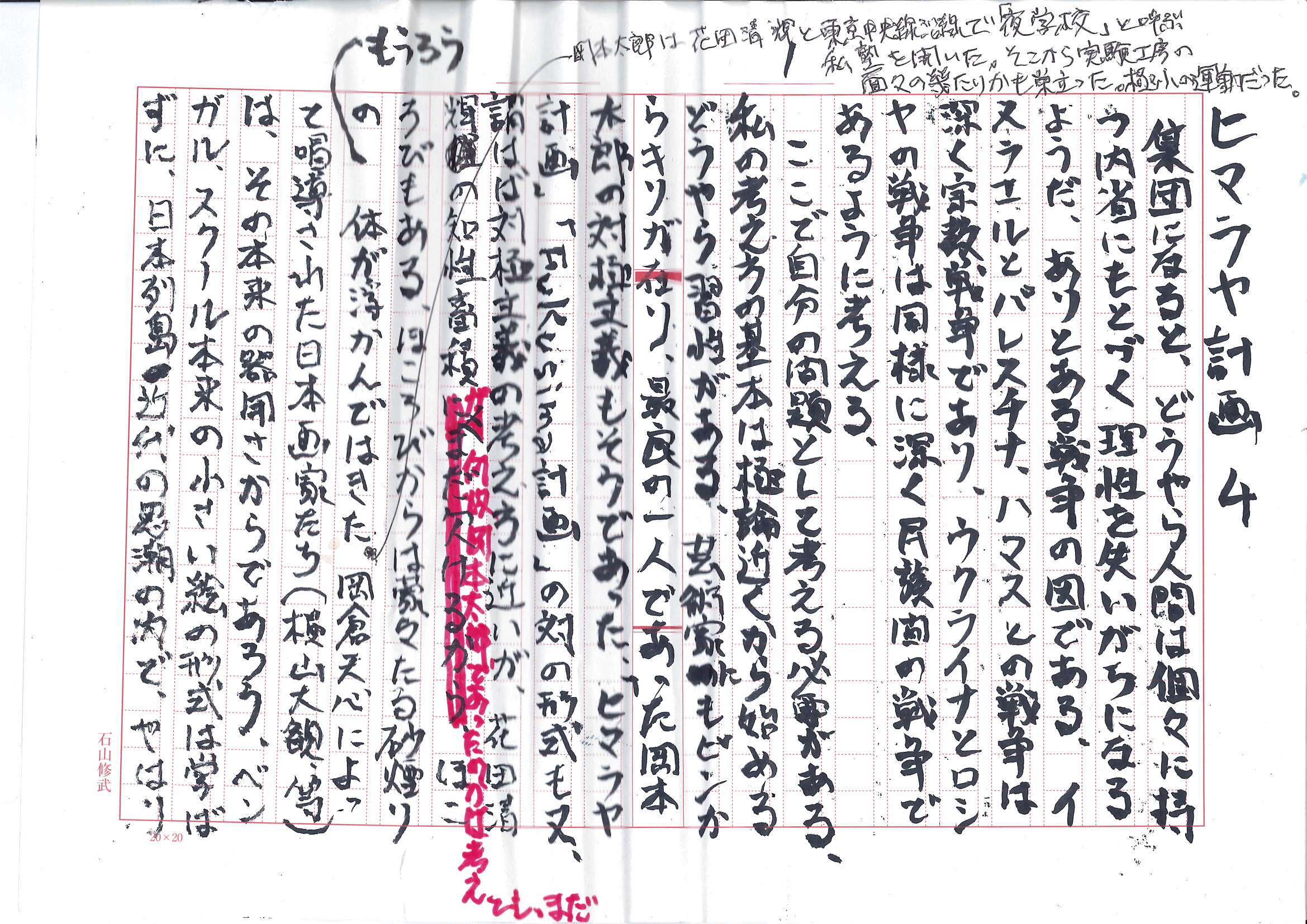

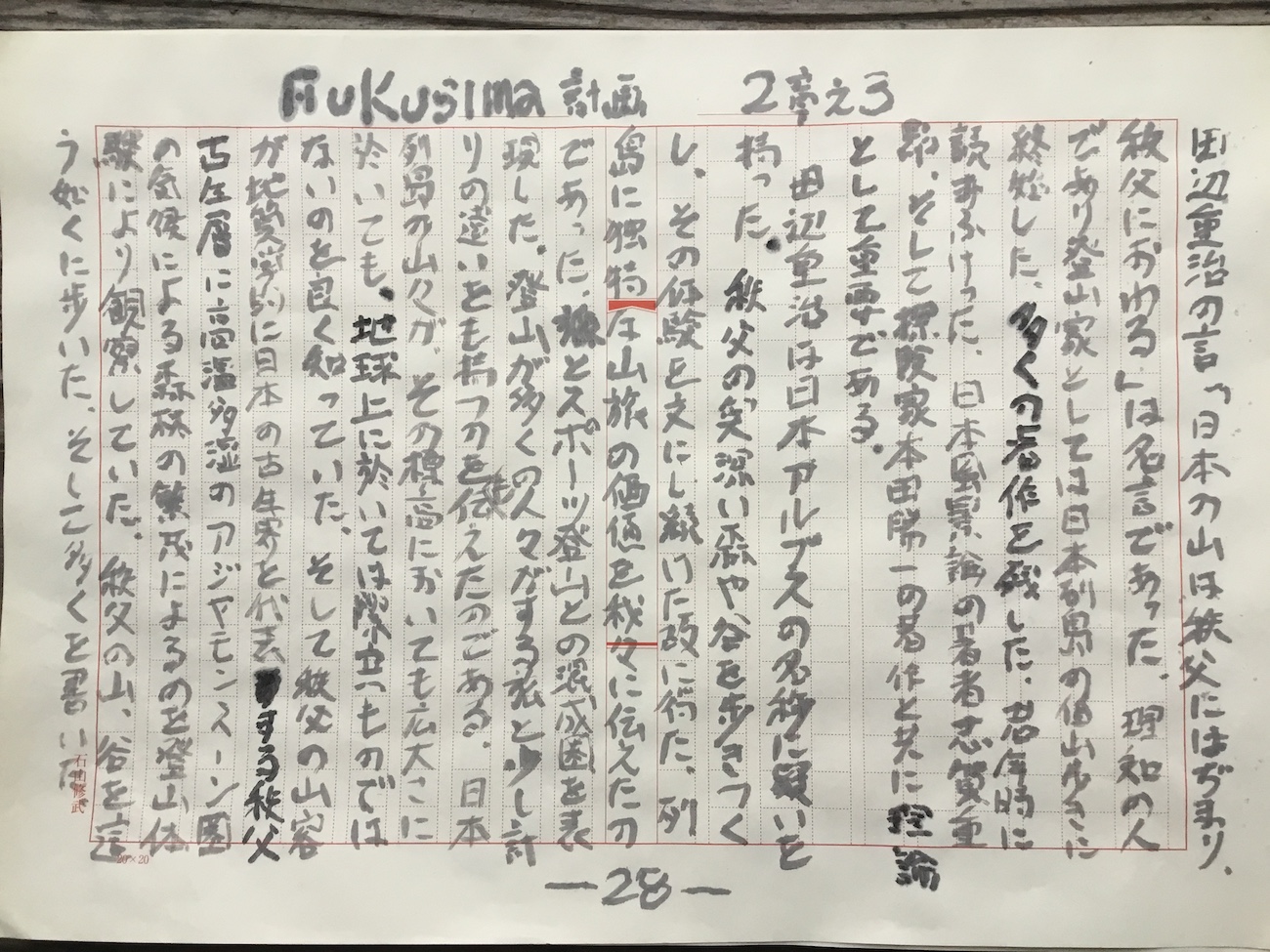

「ヒマラヤ計画」3では、数少ない読者の便利のためにも、それ以上に私自身のために、この考えの行先らしきを書いておく事にしたい。幸いにして79歳になった自分はまだエネルギーは内に育ち続けている。だから描き、彫り、書く。この手作業の三点セットは私があまり好まなくなった「日本人」のナショナリズムの壁であり、他ではない。考えた末に書く枠組みから日本を使わずに日本列島の呼称を使う事にした。日本列島は地理学の呼称であり、民族の呼称ではない。この一点においては、去年亡くなった建築家磯崎新の群島論が先行しており、一部色濃く影響されている。それは自然な成行きであった。

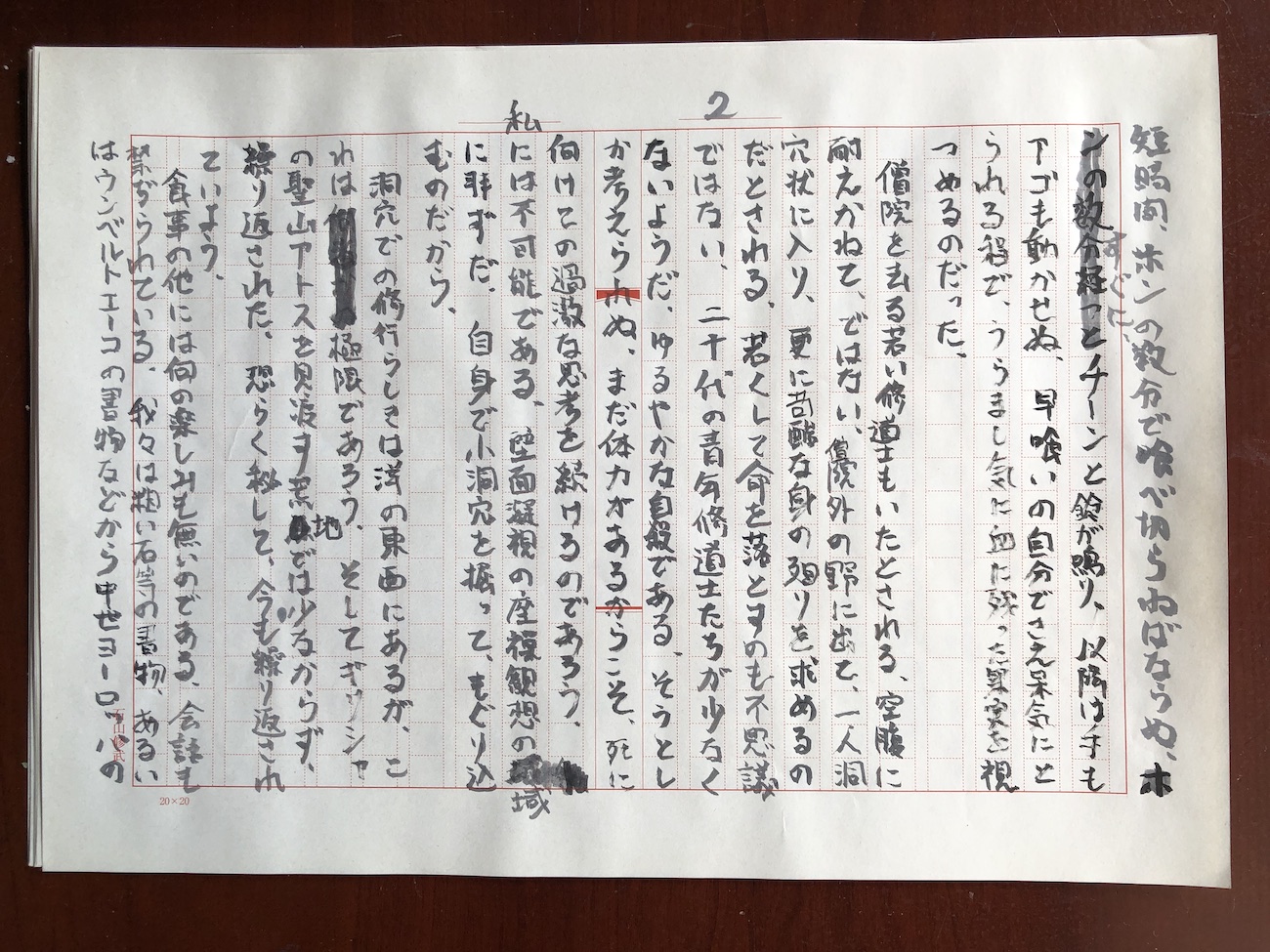

行方知れずのドローイング二点は、インド最貧州でもあるビハール州ラジギール市街より馬車で一時間ほどであったか、いかにもインド風に舗装された道路脇の小祠に祀られていた、カーリー神の大きな立像を描いたモノであった。ナーランダ博物館蔵のシャカ像も大きな石像であった。共に立像だった。2.5mほどの大柄な像であった。

二つの像は一見すれば全く違うモノのようであったが、少しばかり時間をかけてスケッチすると、全く同じでもあるに気付かされた。気付いたのではなく、気付かされたのだ。ただただ広く広がる麦畑の中のカーリー神は恐ろしい風体であった。赤く塗られた鬼面に頭巾をかぶり、血がしたたる人の首を大口開けて喰らい、両手には幾つものちぎった首をぶら下げていた。日本列島の文化人類学者たち(山口昌夫、多木浩二氏等)はカーリー神はグレート・マザー(大地母神)とも呼ばれて、日本列島にも辿り着き鬼子母神として変態したそうだとすでに述べている。

日本列島の諸処の神々たちは有史以前の縄文時代からの山や川や樹木や岩や石ころに至るまでの諸処の自然そのもの、あるいはその断片であり、その体系はいまだに究明されていない。あるいは究明させぬ何者かがある。

究明されずの体系は自然学と呼ぶに近い世界に属するのではなかろうか。そして、おそらくはその体系が、現実社会との連関を困難にするであろうから、連結の径としての人体学、つまりは医学の臨界線として生命学、細胞学、遺伝子学との接点(接部)を想定しなくては再び目的不明の進化(工学技術)に類してしまう。鋭利な個別の能力は危険でもあるの現実の繰り返しになってしまう。

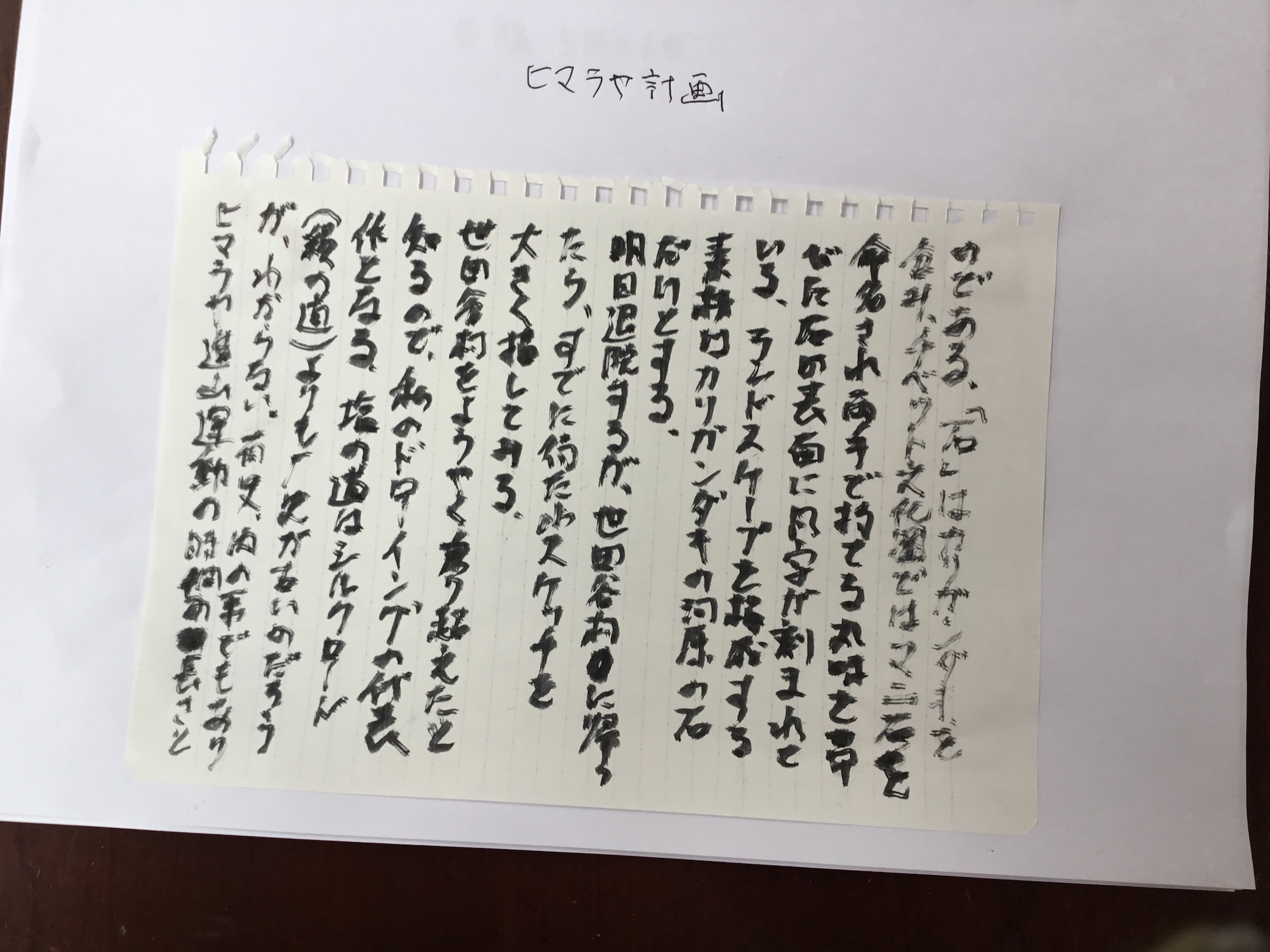

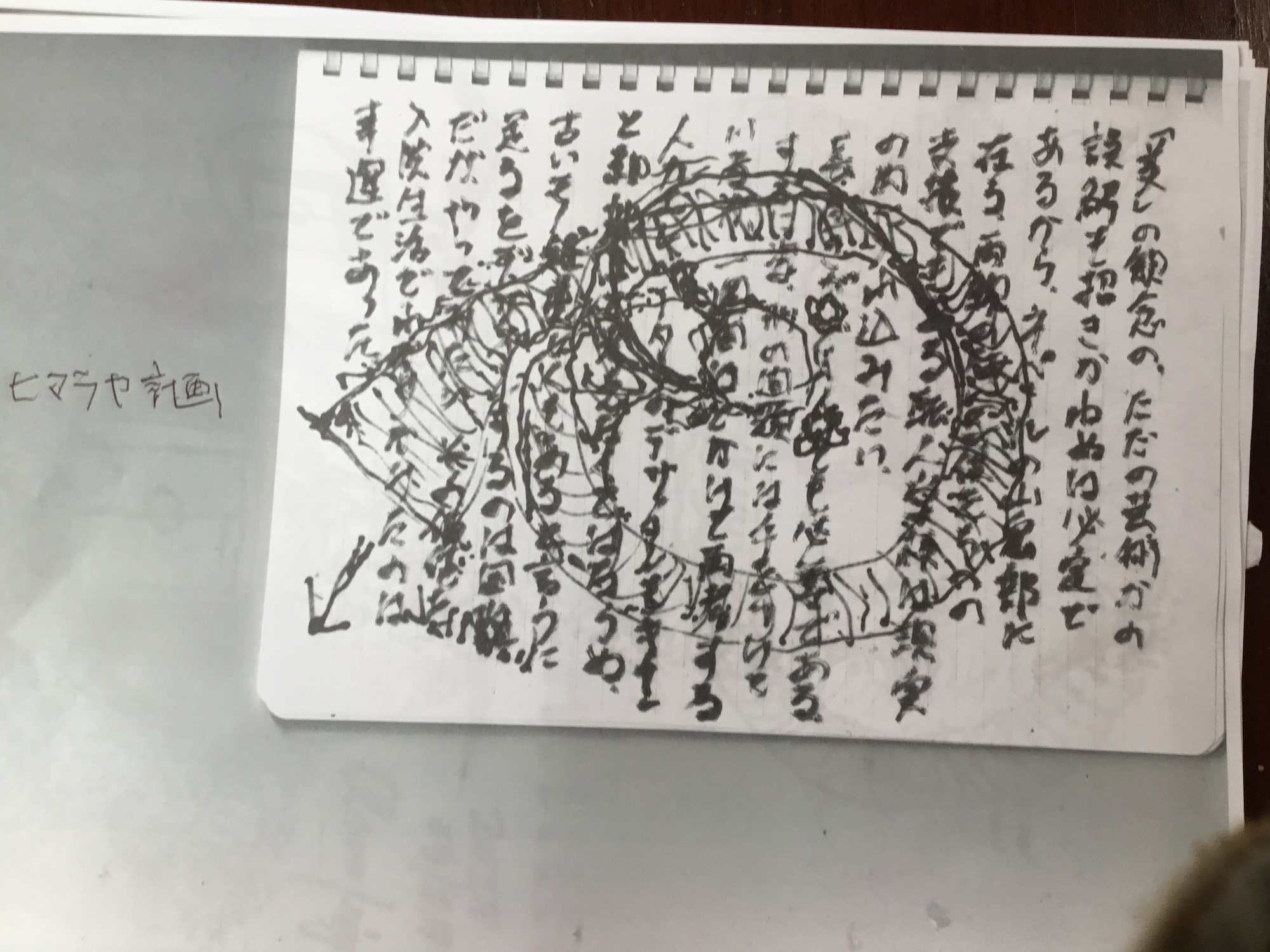

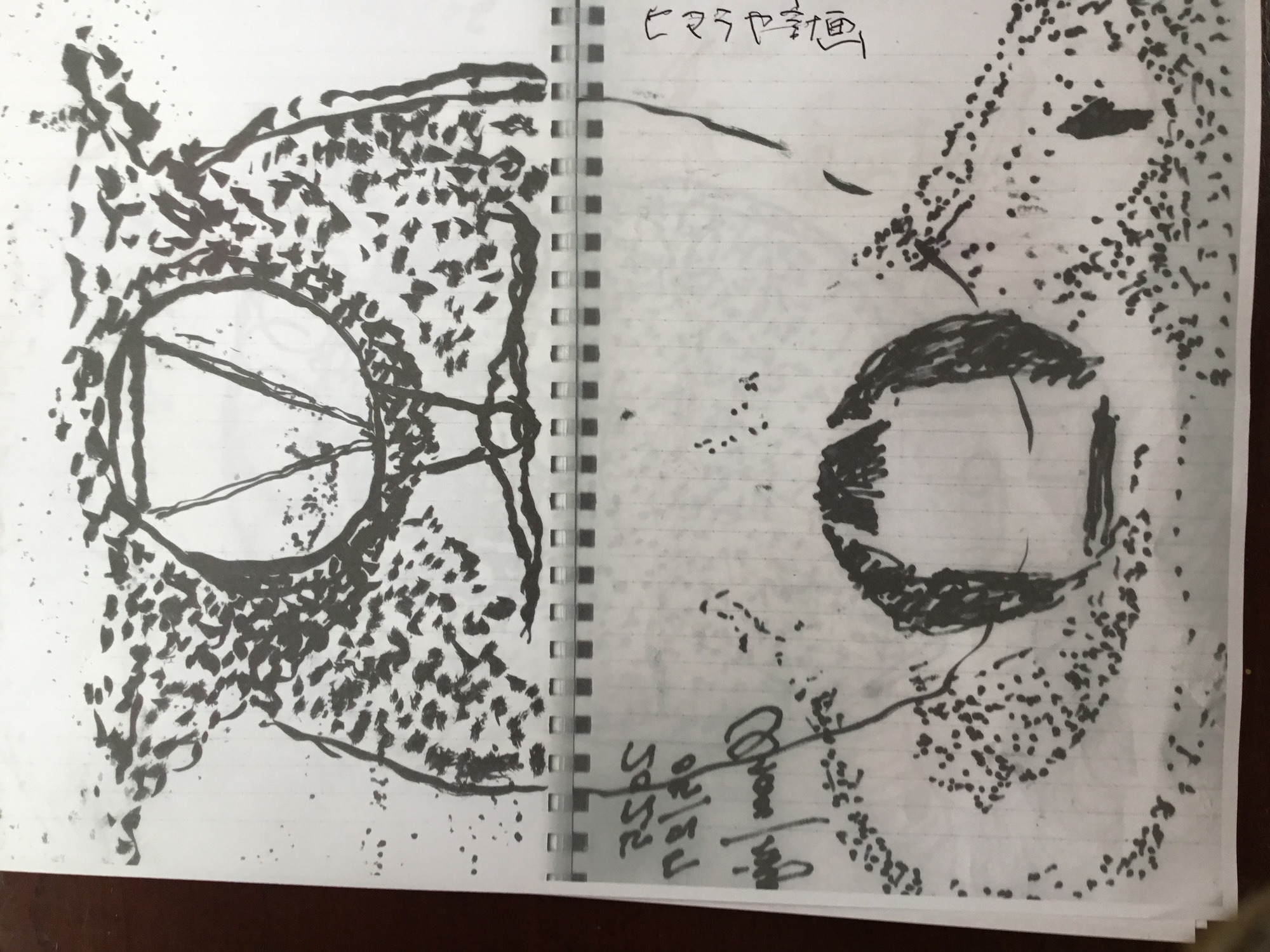

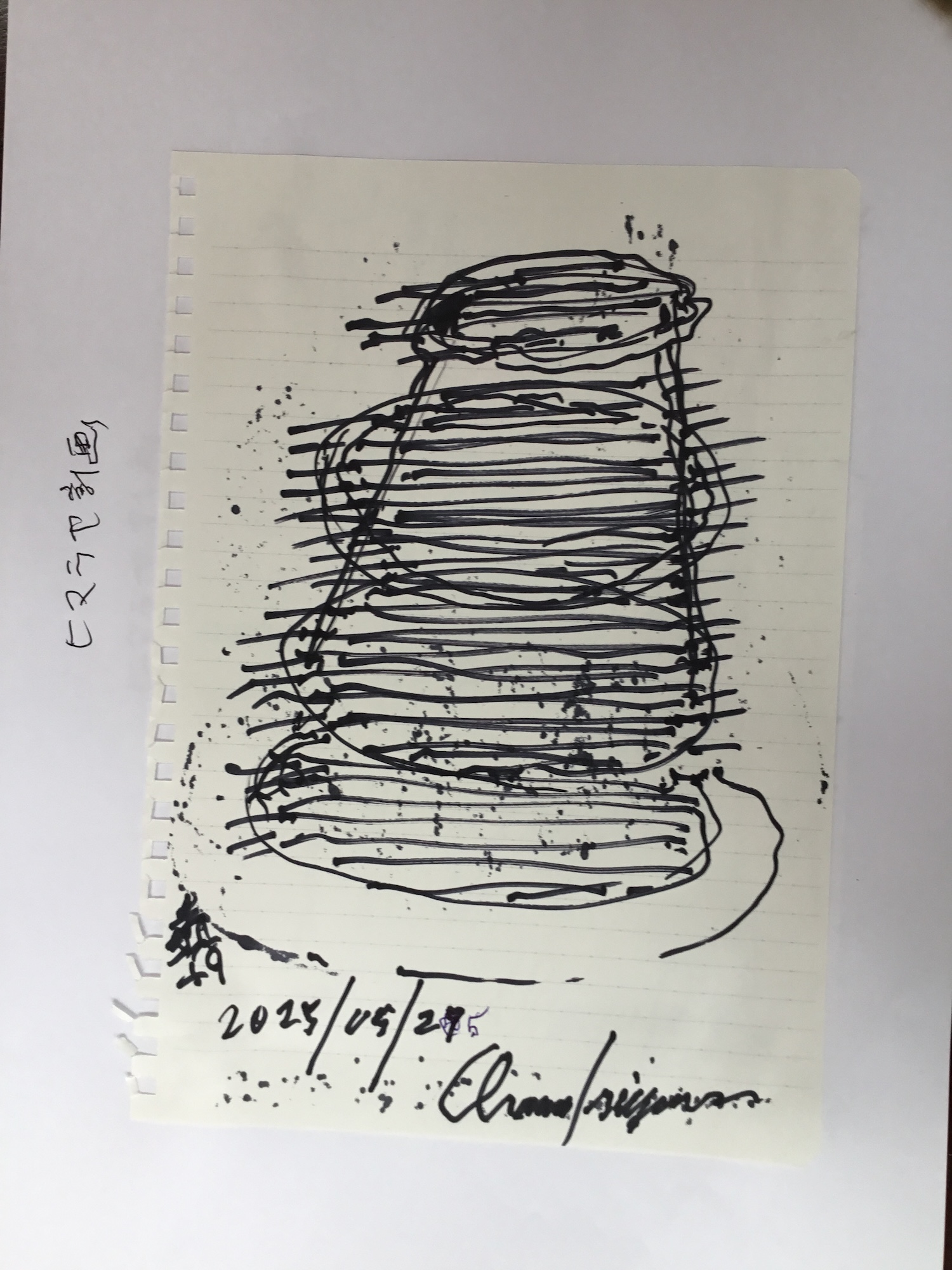

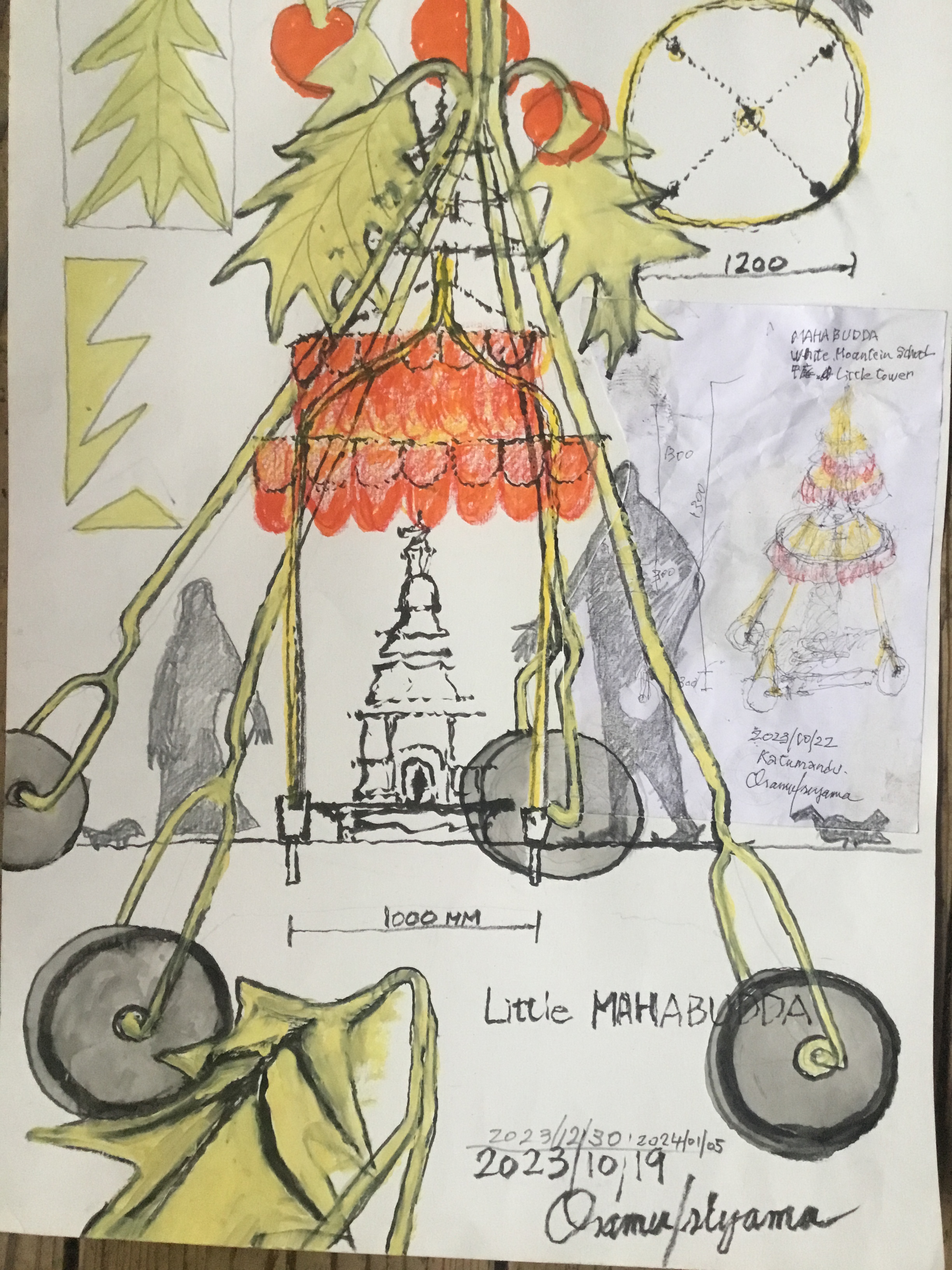

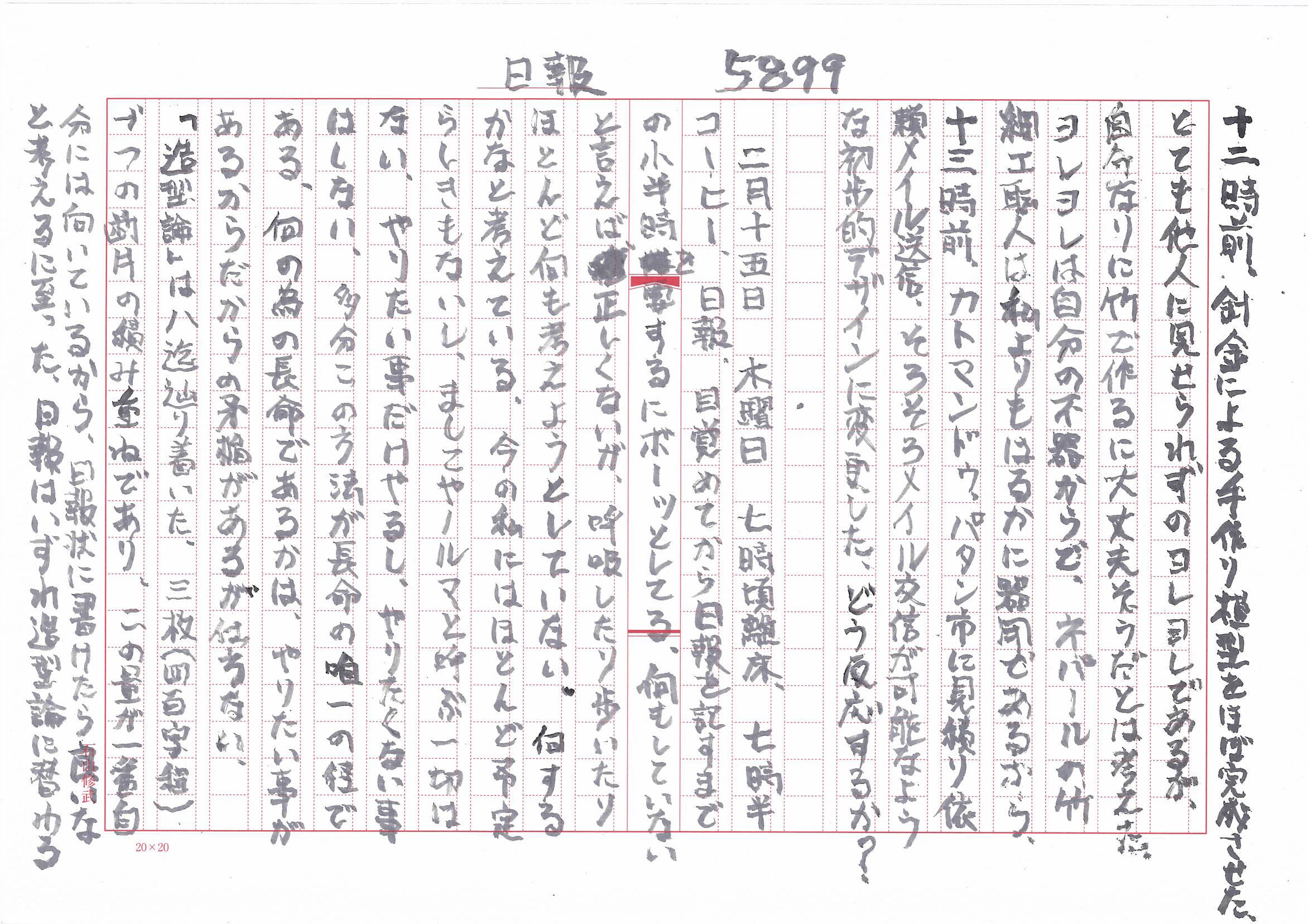

いまだに行方不明のドローイング二点に代えるべく数点のドローイングを用意した。このような作業は私には重要である。考えるに行き詰まり、壁にぶち当たるごとに無意識の如くにドローイング発掘作業を繰り返す。1995年くらいから渡しはスケッチ類を大判(全紙サイズ)画用紙に描くようになった。スケッチブックやらの標準サイズ画面が小さすぎて描くに不足な気持ちになった。それにスケッチブックは何冊もたまると収納に不便である。棚状が必要になる。スケッチブックは何十枚かが単位として綴られている。私のスケッチはその都度、思い立ってするから、決して何十枚も続くこともない。だから全ページを使い切ることは稀なのだ。後半が白白と残されたスケッチブックが増えた。そして不合理だと考えた。より大判の、しかも安価な画用紙をバラバラに持ち歩く方が合理だと考えた。三十年近くをそのスタイルでやってきた、市販の収納キャビネットに納めるのは不可能である。何故ならばしばしばアノスケッチを手許にしたいと考えるからだ。何故手許にしたいと考えるかだが、間近に見るがどうしても必要になる。私のスケッチの唯一の取り柄は、他人の眼を一切気にしないで成すことにある。実に我ながら下手である。上手に描こうとする気持ちがない。在るのは描きたいの衝動だけであり、その余震だ。ほぼ一瞬の出来事である。何時間もかけてのスケッチではない。その一瞬に近くは、ほぼ自分に唯一の自由が得られている。自由は言葉では言い表すのが実は不可能に近い。何故ならば人間を主体に想定された言葉だからである。一個の人間の自由は時に他の人間の不自由を意味する。その典型が決してなくなりはしない戦争である。戦争を止められぬ人間たちに本当は自由を語ることはできぬ。

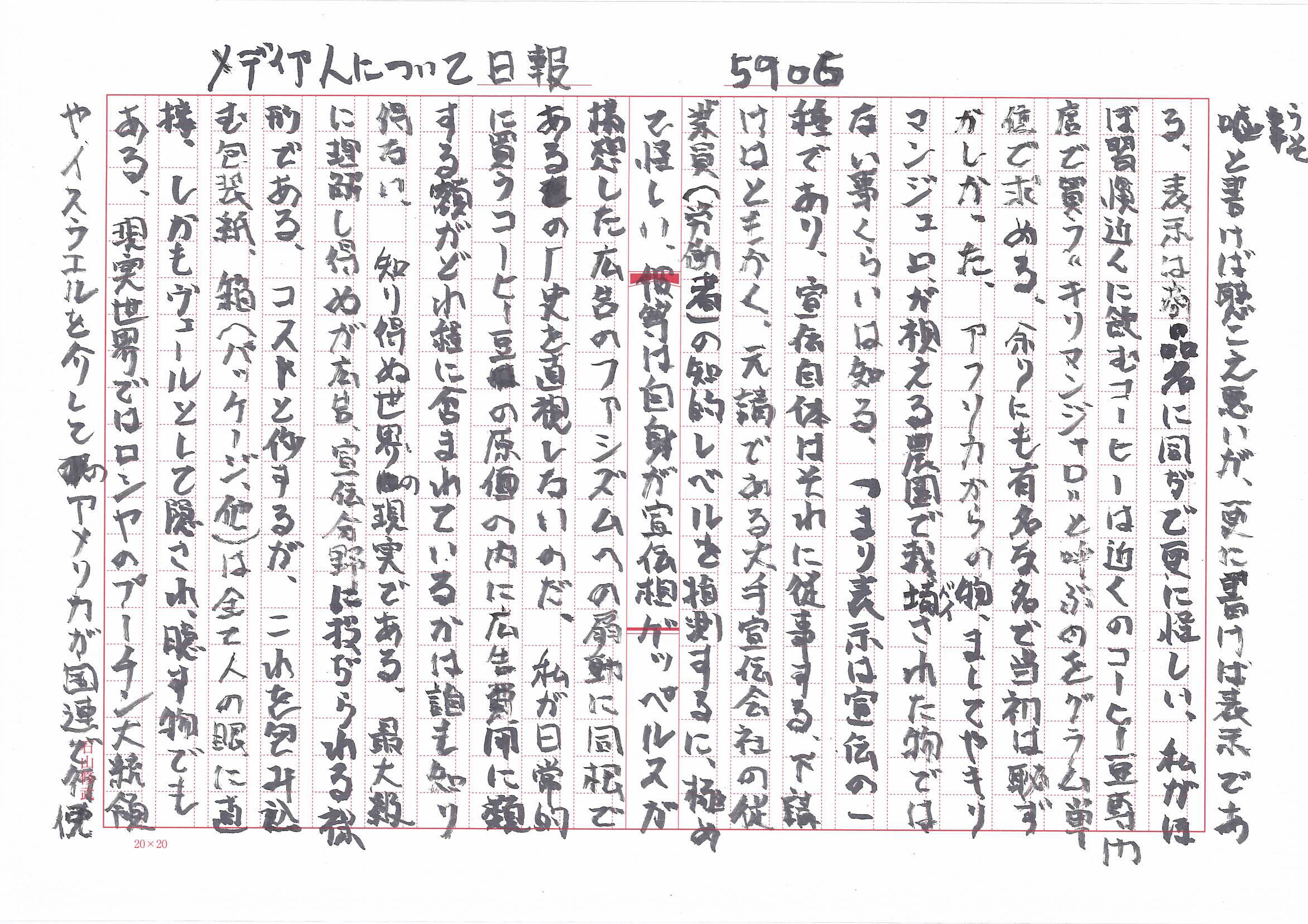

日本列島の近代は少なからずの民俗学者を生んだ。それぞれの地域に根差した生活圏固有の地史研究者も少なくない。彼らの多くは地域史の研究者でもある。専門職世界は必ずその領域内でのそれぞれに独自な相互関係を生み出す。それぞれの知の格差を立体的に表示してしまう事が多い。この立体像はとても複雑ではあるが、現実社会における民俗学および民俗学者のリアルな位置を良く表している。

どこに拡散しているかは大衆の、それでもあり続ける知的好奇心にである。大衆は民衆ではなく、市民であり消費者である。そもそも民俗の民に適う人々が居なくなった。文字通りに消費者学と呼ぶのが現実的であろうが、それでは余りに動物的に過ぎよう。エログロナンセンスは昭和5年代(1930年代)の流行語であり、草創期のマスメディア自身の造語だろう。メディアは自身の内にエログロナンセンスを持ちやすいのだ。その列島における始原は南方熊楠である。

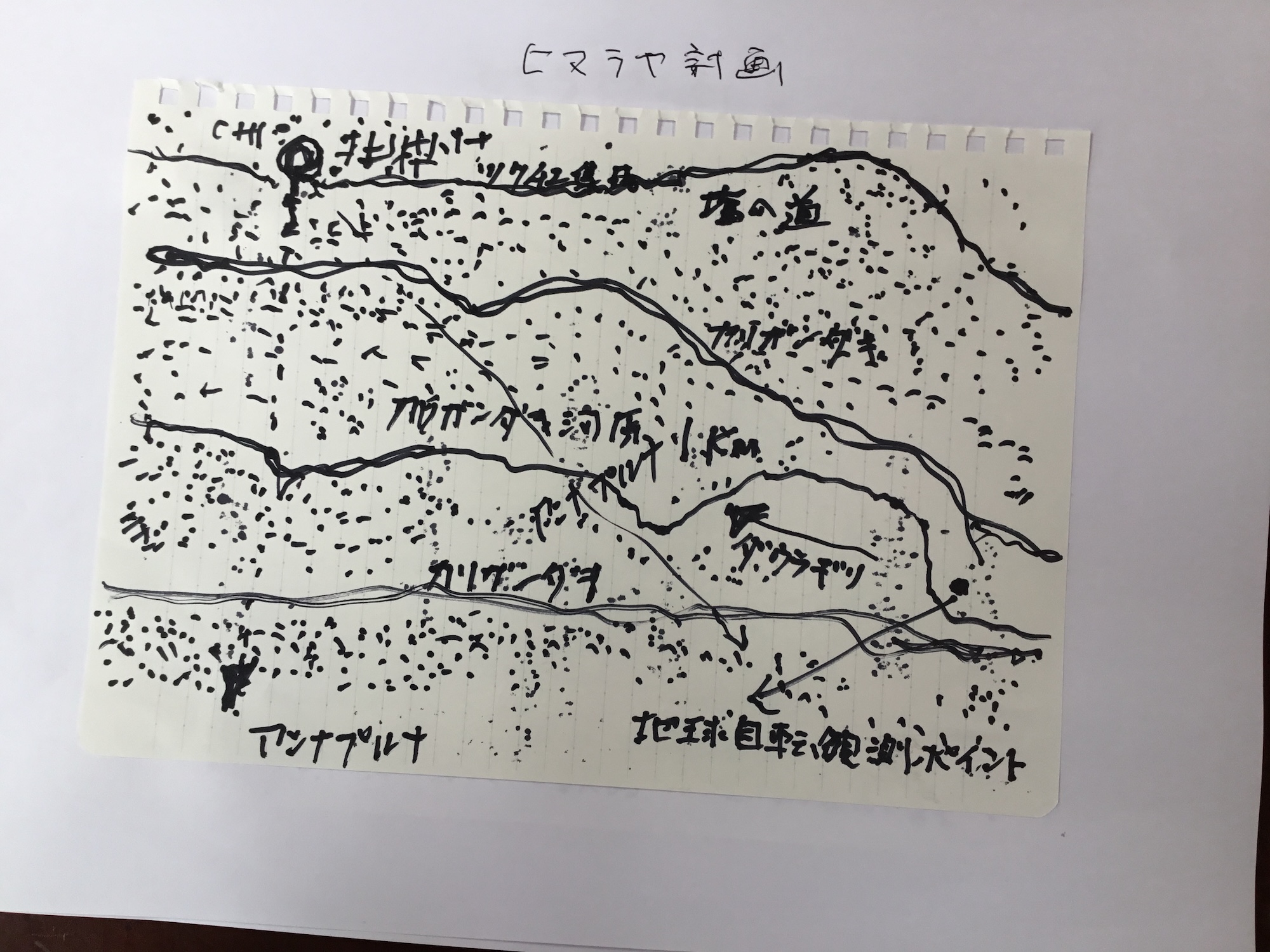

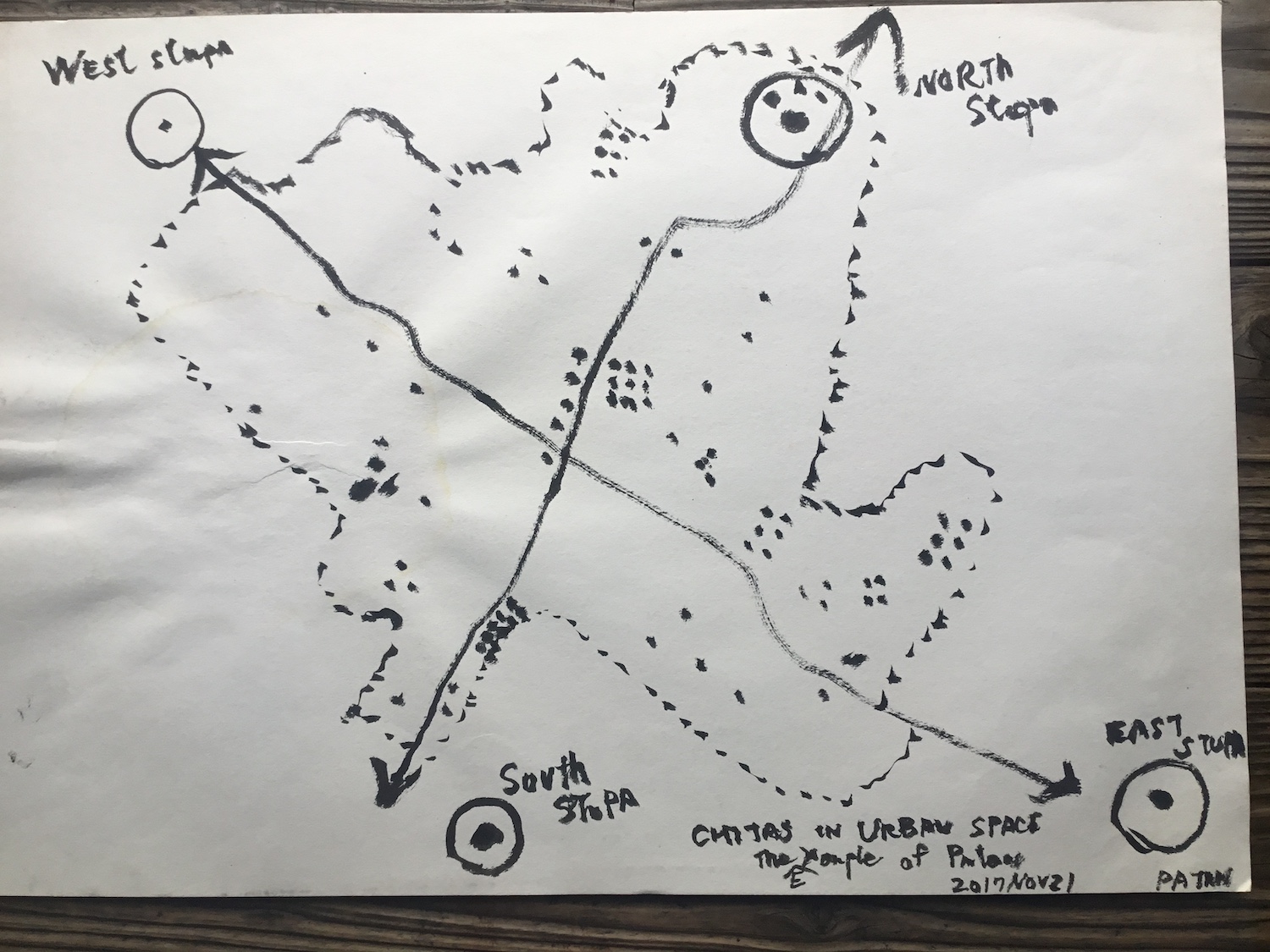

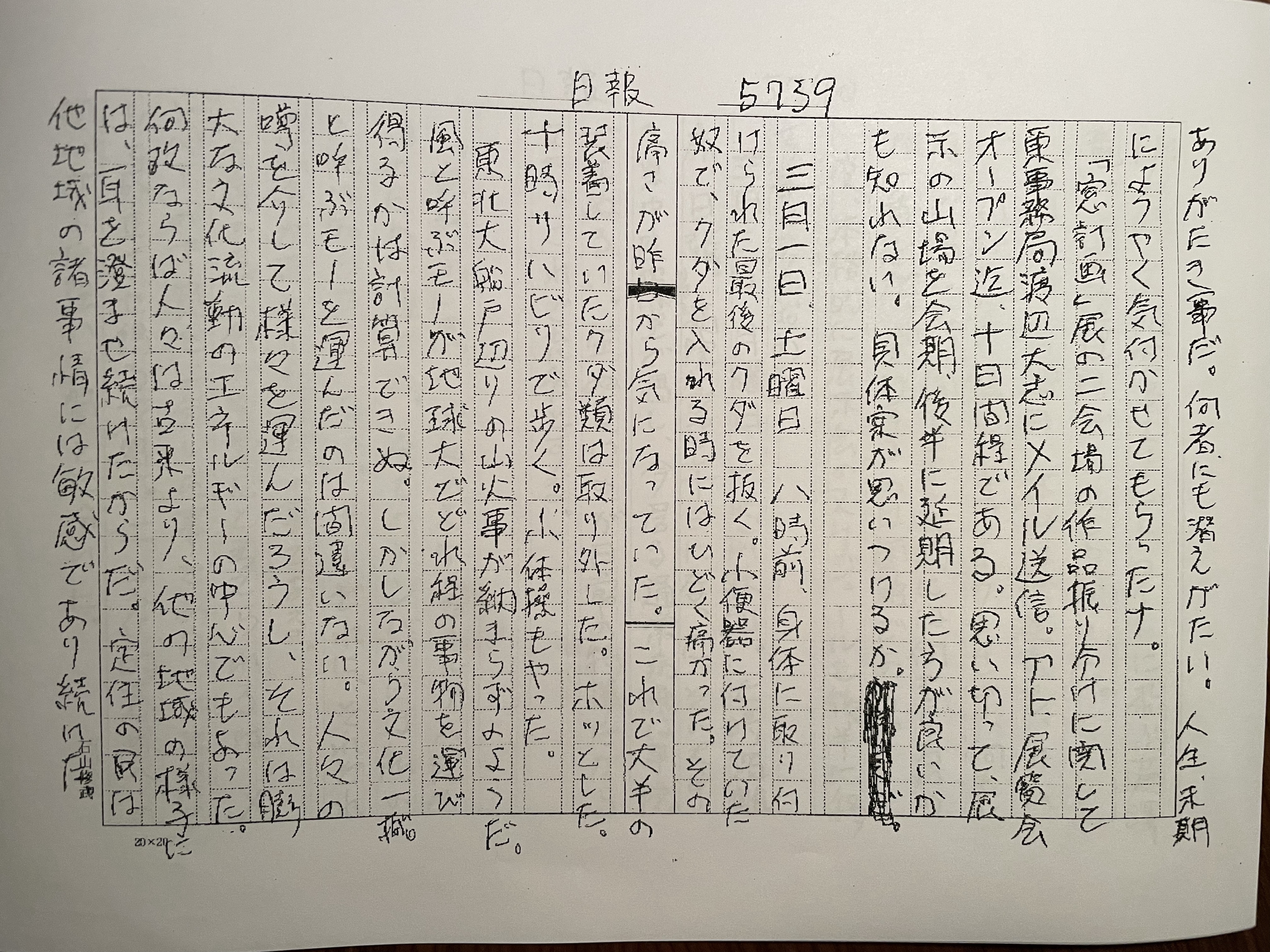

図版はガンジス河源流近くのカリガンダキ(カタリ族の谷)の本流支流の交点近くでのモノだ。おそらくはユーラシア大陸にまでその空間の特異を拡げるは可能だけれど、特に南アジアでは大河の交流点、大河のない島では(exバリ島など)河の合流点を特別な場所とすることが多い。バリ島では川の合流点周辺の草を使い屋根を葺くのが望ましいとされる。赤道直下の太陽エネルギー多大であり、草木の成長も著しいからだろう。刈り取っても刈り取ってもアシ、カヤの類は急速に再生するし、川の合流点は湿潤地帯でもある。からその湿潤とエネルギーにする術を植物は知るからだ。川の合流の上空からの形が人体の両足の付け根に似て、特に女性の生殖器に似るのを観るのは民俗学的な幻想からであろう。けれど民俗学の極点でもあるのは間違いない。

民俗学はその深部においてエログロナンセンスの探究に同じである。南方熊楠、折口信夫にはその一端が散見される。

ヒマラヤ計画1の図版はガンジス河口のハウラ大橋であった。橋は勿論イギリス植民地時代の産物である。島国イギリスにはガンジス河ほどの大河は無いから、橋梁技師は奪い立ち設計に取り組み、施工の指揮をとっただろう。ハウラ大橋は鉄道、車道、人動の数層階あり、その鉄量の壮大さは今も息を呑むほどだ。橋の末端はハウラ中央ステーションである。巨大な橋梁構造の断面状が宙に浮き、実にシュールリアリスムな巨大光景を巨大都市コルカタの空中に浮かせている。

今はその姿を視ることは無いが、40数年前にはハウラ駅の巨大な構内には、象がゆったりと数頭も歩いたし、イノシシ親子が列をなしドドーっとプラットホームを駆け抜けていた。あの光景はエログロナンセンスとは歴然として違っていた。累々たる人の群の総量は今に同じだが、動物たちの姿は消えた。

動物たちの姿はガンジス河口から消えたが、源流近くでは神の似姿として在り続けている。不思議である。この猿は川幅10吸うメーターの急流間近のモンキーテンプルと呼ばれる聖地の偶像だ。スケッチに示した如くに中々に洒落た衣装を身に纏い、頭にはスゲ笠(編笠)を帽子に被っている。冠は多くの偶像の共通でもあるようだが、やはり人間でも動物でも裸の頭は隠したがるのであろう。さらに宝玉類をジャラジャラと荘厳させると王の印にもなる。日本列島古代末とされる奈良法華堂(三月堂)の不空羂索観音像の宝冠と同じである。仏が知者であるならば、どう考えてみてもあの様な宝冠を頭に載せたがるわけもない。だから実に多い仏像の宝冠の類は、それを仰ぎみる人々の心の内の仮想賢者願望の代替物である。誰もがとは言い切れぬけれど、多くが持とう、ある種の力への強い希求である。力は支配力であり、その裏返しの被支配、すなわち受容拝屈従道の安穏への憧憬でもある。

チベット高原では猿は神の化身で在るとされた。伝統文化は常に山の上から下へと流れる河の如くでもあり、時には逆流もあるようだ。大乗仏教は中国大陸で漢語に訳されて中国化したのがインドに逆流したとの研究もあるようだから、まだまだ不明は少なからずである。

人類史を動物学的に考えようとすれば、類人猿種は要である。猿も樹から落ちるの俗言通りに人類は突然変異の連続の奇跡により、樹から落ちたのである。種として自主的に降りて二足歩行を始めた者ばかりではあるまい。

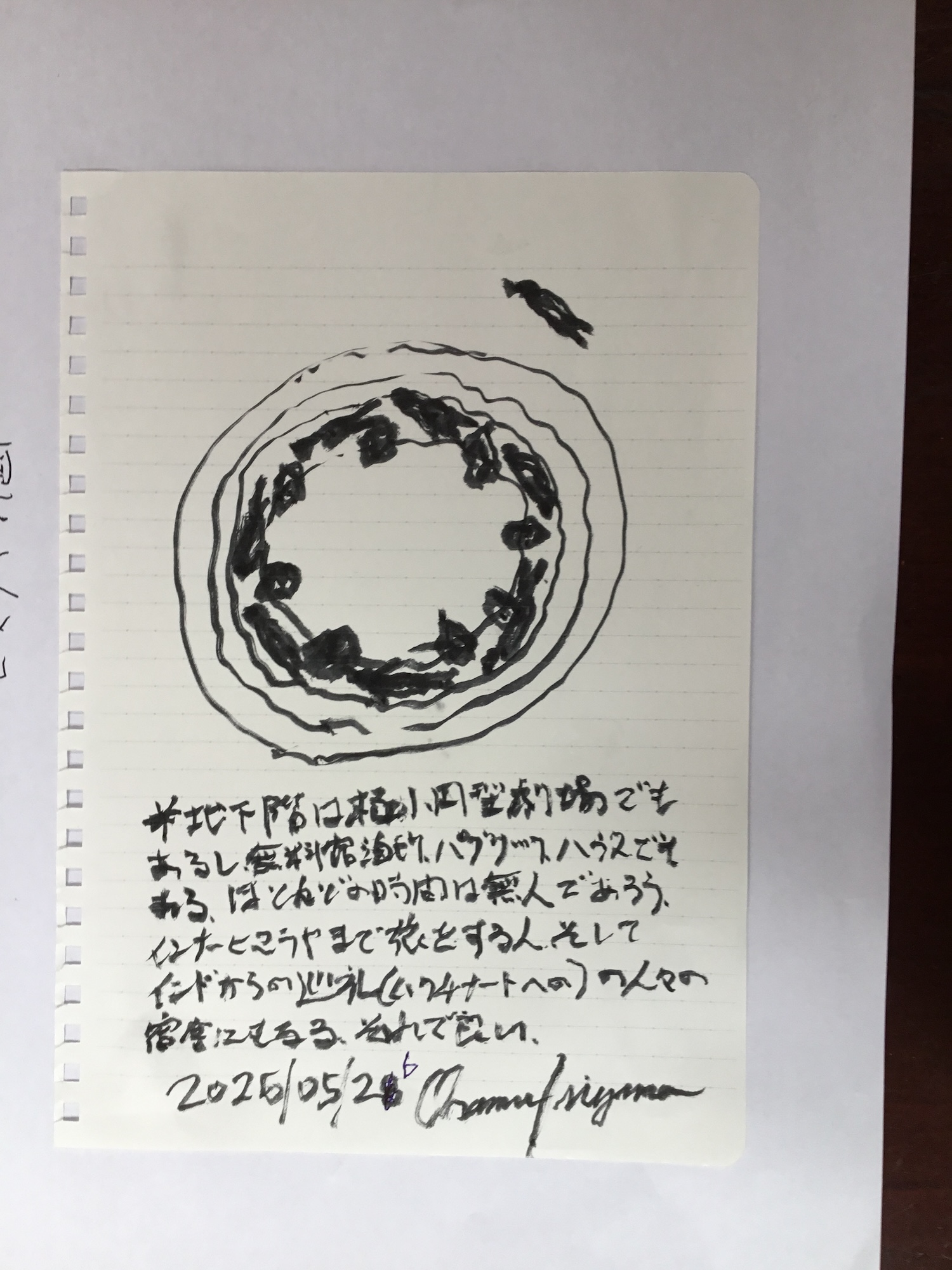

モンキーテンプルの対岸にはカリガンダキ(黒い川)を挟んで女人寺がある。日本列島で呼ぶところの尼寺である。女性の僧が常住するのではない。不勉強でまだネパール・チベットの女性僧の実態は知らぬ。小さい吊り橋一つで連結される女人寺は色彩豊かに荘厳されている。女性信者が多い。開祖者は男性であった。男は開祖堂とされる円形平面を持つ径4.5メーターほどの土間の草屋根に暮らしたようである。シャーマンに近い者だったろう。

カリガンダキはカタリ族の谷とも呼ばれるし、カタリ族はシャーマニズムの古形を今に保持する人々でもある。だからそのように推測する。

ネパールは多民族国家である。多民族は多言語を意味する。谷を一つ隔てれば、そして峠を越えれば異なる言葉を使う集団が生活している。近代以前、すなわちたかだか150年前の日本列島もほぼ同じであった。

たかだか150年とするか、長い長い150年であったかとするかで、考え方は随分と違ってくるだろう。

スケッチに示したように、インド近代を代表しようハウラ大橋下には、これも又、インド文化の多様を象徴する近代以前の文化産物であるガートがある。インドの、他の国では今は見え難い死者の遺体を焼き、そしてガンジス河に灰として流す場所である。ベナレス(バラナシ)のガートは余りにも有名で、世界中から観光客が死体群が焼かれるのを見物に集う。人はいつの世も「死」に最大級の関心を持ち続けるが、その事の典型的な事例である。ベナレスの、混沌の汚濁まみれのカオスが目に視えやすい光景に比して、ハウラ大橋下のガートは観光客もなく、静寂である。巨大であっても、小さくても橋の下には何故か静けさが張り詰めるようだ。ここのガートを取り巻く外の喧騒は桁外れだ。駅舎も、船付き場も人とモノの流動の交差点だから。そして、現実の多くの人は死には無関心なのである。当たり前である。誰にでも普遍にある死を考え、視ようとするは不可能だ。ほぼ自動に深い目的もなく、人に押されて動く集団と化しているからだ。集団としての人間はロボットに似る。

ガンジス河口のコルカタ、ハウラ大橋から、ほぼ北へネパールとの国境も越えて、河は流れている。日本列島には国境を越える河の流れは無い。保田與重郎の日本の橋は、走る汽車から小さい橋に目をとめて、ローマの石の橋の大に想いを馳せる、そして平安王朝の細やかな女性たちの感性賛美、詠嘆へと進んだ。

自分は京都百万遍の料亭で保田が描いた襖絵をゴッソリと見た事がある。骨太の豪快な、動きに満ちた絵、書であった。「みやび」とは遠く、騎馬民族の長駆草原を走る雄渾に満ちる物の群であった。保田は襖を与えられ、大筆で自身の内に潜むエネルギーを吐いた。日本の橋も川の流れも、いかにも小さい。しかし平安王朝文化を無理やりに引っ張り出して「日本」の文化を殊更に称揚するのはおかしい事でもある。賢い人でも列島に居続けると、どうしても一人、また一人と同じの顔になる。どう考えようとしても、列島の現実は狭く小さい。そこに人が溢れ帰り、

家も車も、生活情報も溢れ過ぎである。良否の区別もつかぬ有様だ。

労働力が不足してすでに移民の人々に労をゆずらわせるだが、それよりも手前たちが移民すべきであろう。

その正論を吐くが、正論も又、危険な本性を持つ。知識人は危ういが、皆がみんな知識人になってまったのだから、どうにもならない。

モンキー・テンプルとハウラ大橋は連結している。結ぶのは大河ガンガである。ほぼ源流近くのカリガンダキ(黒い河)のほとりの小寺院だ。吊り橋で渡る対岸の寺は女人寺である。だからモンキー・テンプルの偶像猿は女でもある。

足元に無造作に転がされる黒い小石は全て化石だ。アンモナイトである。カタリ族はアンモナイトはビシュヌ神が変身したモノだと信じようとした民族だ。黒く丸みを帯びた化石中には生身のアンモナイト、すなわちビシュヌ神が潜んでいる。

わたくしの世田谷村にも一つ小像がある。ネパール、パタン市の古い骨董店で買い求めた。高額だった。何故ならばパタン市は仏教徒が異常に多いからである。大半が仏具を持つが、ヒンドゥの主神であろうビシュヌ神を偶像として持とうとは考えない。それで町の有力者に頼んで探してもらった。

だから矢張り高額であった。仏像は町に溢れかえっているが、ビシュヌ神は孤立していた。

乳海攪拌はヒンドゥ神話中の宇宙生誕の物語りである。アンコールワットはクメール民族の石造建設による記念碑でありl、列島文化にも多大を与えたが、日本列島文化は不思議な事に強く仏教文化に影響され続けた。その仏教は中国経由の感じに訳されたものであり、シャカが教えたとするパーリ語のモノではない。私はヴェトナム五行山でのアジア圏仏教法会の会場で、インド僧が唱える唄の如くの詠唱を聴いたが、その詠唱に参加した。友人の浄土真宗系の日本人層は「アレは観音経」だと言った。日本列島で人々に一番愛されているのは諸仏諸菩薩中、あまねく観世音菩薩である。観音様は何処からやってきたのか、南海補陀落が生地であるとされる。

南アジア周辺の海なのだろう。

乳海攪拌神話ではヒマラヤから流れる川ガンガは女神だとされる。ヒマラヤの娘でもある。ひろく南アジアに流布する巨大神話であるナーガは蛇であり、同時に川そのもの、すなわち水の動態である。

観音はこうして漢字に置換して書くと、音を観るである。視えぬモノを視ようとする性別不明の何者かであろう。

ガンガ源流近くのモンキーは女である。足元のアンモナイトはビシュヌ神が変身したものだ。

ビシュヌ神と女性の猿の関係は何だろうと考えるが、まだわからない。

しかし、ガンガ河口のハウラ大橋下のガート(死体焼場)と、源流近くの、この女猿の距離は遠くて、同時に近いのではないか。

書き続ける。

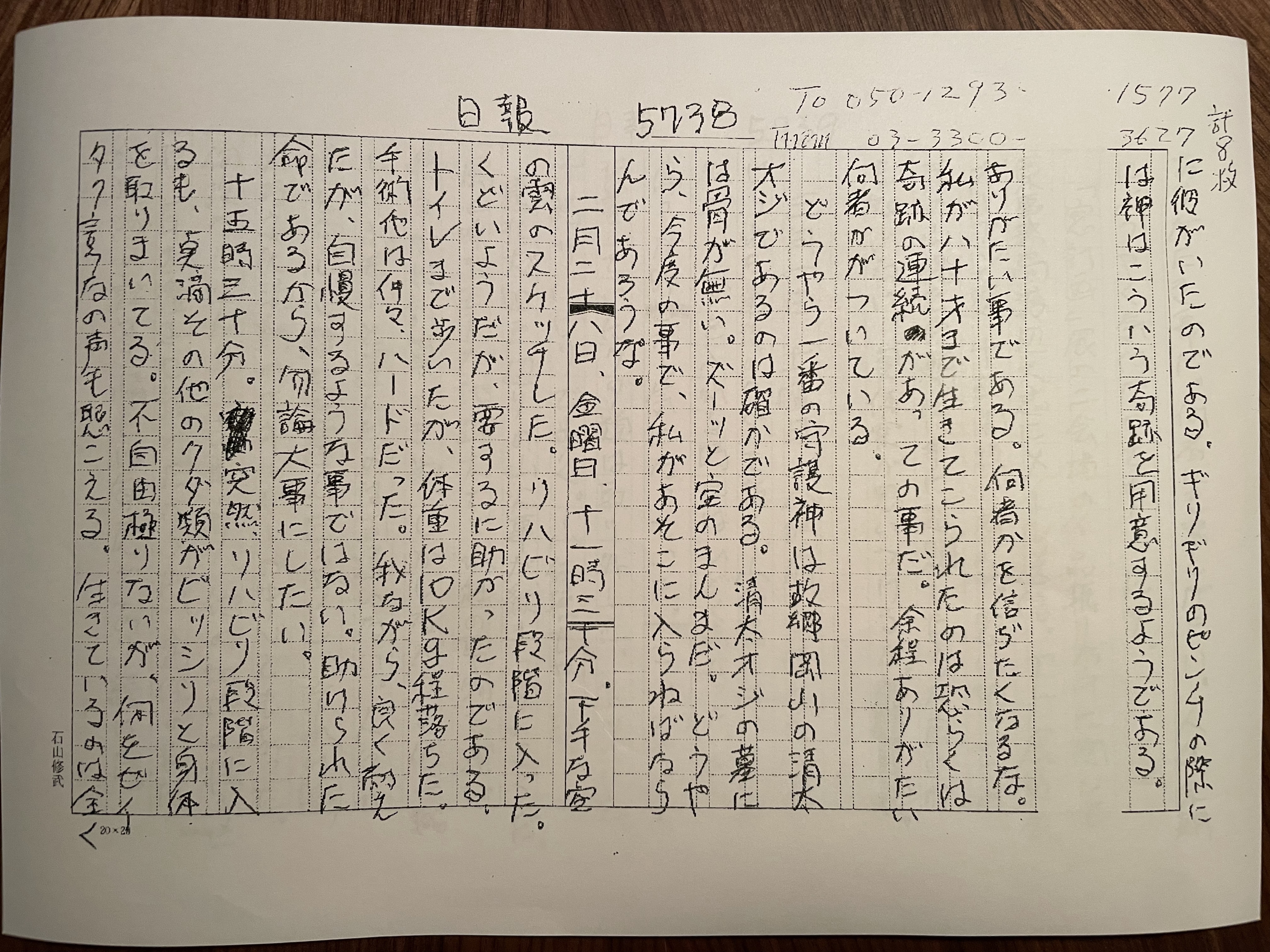

ドローイング二点はガンジス河口直近のコルカタ、ハウラ大橋。2017年に描いた。いささかの高揚の内で描いた。高揚は、すでに日本列島から失せた人間たちのエネルギー総量への驚きからで、スケッチ三点を生んだ。ガンジス河を渡る船付場だった。対岸は官庁街で、こちらは橋の名の通りだ。ハウラ駅からの列車は遠く西へ走り、パトナ、バラナシ、デリー、ムンバイのインド西海岸の都市へと至る。北アメリカ大陸同様に東海岸、西海岸の文化は異なる。ネイティブ・アメリカンの歴史はさておき、北米大陸の文化史は浅い。スペインの世界艦隊の一端により発見され、イギリスの世界制覇から独立して間もない。同じイギリスの植民地支配から近代化を始めたとは言え、インドは北アメリカ史とは違う性格を歴史内に持つ。インドにも世界中の近代化を性急に成し遂げた地域と同様に先住民族が生きている。ヒンドゥ教の三神、ビシュヌ・シワ・ブラフマーの内の一神であり、日本列島で最もよく知られる神の名を持つシワ(シヴァ)族である。

シワ(シヴァ)族は密林の住民ではない。より乾燥した大気のデカン高原に生きる種族だ。北方アーリヤ民族の南下運動により、インド先住民族は少数民族となった原始日本列島におけるアイヌ民族と同じである。あるいは余りにも未知が大きいエミシと呼ぶ一群(集団)でもあろう。

先住民問題は地球上の近代国家には一様に在る普遍だが、それぞれが深く秘して止まぬ最大級のタブーでもある。

デカン高原のシワ族を訪ねる事はまだ出来ていない。数少ない記録からは南米大陸アマゾンの密林の民とは異なる習俗の持ち主たちであるようだ。民俗学者達の探査も未見である。南米アマゾンの密林の民の原始性とは違うのである。ヒンドゥ教を日本列島において解説定義できる人間はいないであろう。井筒俊彦が亡くなり、これから先も長く未知が続こう。日本列島文化は殊更にその深部における神観念の内にヒンドゥー文化の端部に過ぎぬ仏教の中国化を介してのみ、それを受容したと考える。

日本列島に渡来した仏教文化は朝鮮半島経由であった。渡来文化の特徴は先ず第一にモノの移入があり、次にモノにまつわる伝聞が続くが在る。言葉や文字に表され易い思想らしきは、モノの後に遅れてついてくるのだ。そして重要であるのは日本列島には渡来人による渡来物が先ず在った。在ったは来たと同じであった。この原理は人類の原初と、その移動の歴史に全く同じである。人類が類人猿から二足歩行の類に突然変異したのはアフリカ大陸の東岸近くの大地溝帯と呼ぶ浅い谷状からであった。地球上で最も輻射熱も含めての太陽の日射エネルギーが多大であり、類人猿もそれを受容し得たからだろうが、いまだに未知である。 アフリカ大地溝帯からの人類の移動も神秘である。大地溝帯に残った者が、現在のアフリカ大陸系住民の類であるのは間違いようがない。類人猿が人類に突然変異した。その突然がどれほどに長い時間であったのかもわからない。類人猿の二足歩行が二つの手の自由を生み、それが道具を生み出す素になった位のことは、すでに誰もが知るけれど、更に例えば自由になった手先の器用さが複雑な働きもさせて、それが又、突然、ある種の図形を描くようにもなり、どうやら、その事が例えば絵を描く専門職としての絵描きと呼ぶ類の素であろうことに連結していくであろう事も、それほどに明白にはされていない。文化人類学者レヴィ・ストロースの言うブリコラージュ(器用仕事)は近代芸術家にとっては辛辣なアイロニーでもある事は、まだ「美」の使徒の自負にだけの自足に居残ろうとする芸術家(アーチスト)の自称の類の愚でしかあるまい。唐突に「近代」、そして近代芸術の言葉を使ったが、実に近代の中枢はそこにも在ろうからである。近代芸術家のほとんど全てはただの手先が器用な類人猿である。更に大方の技術者は不器用なままの類人猿である。

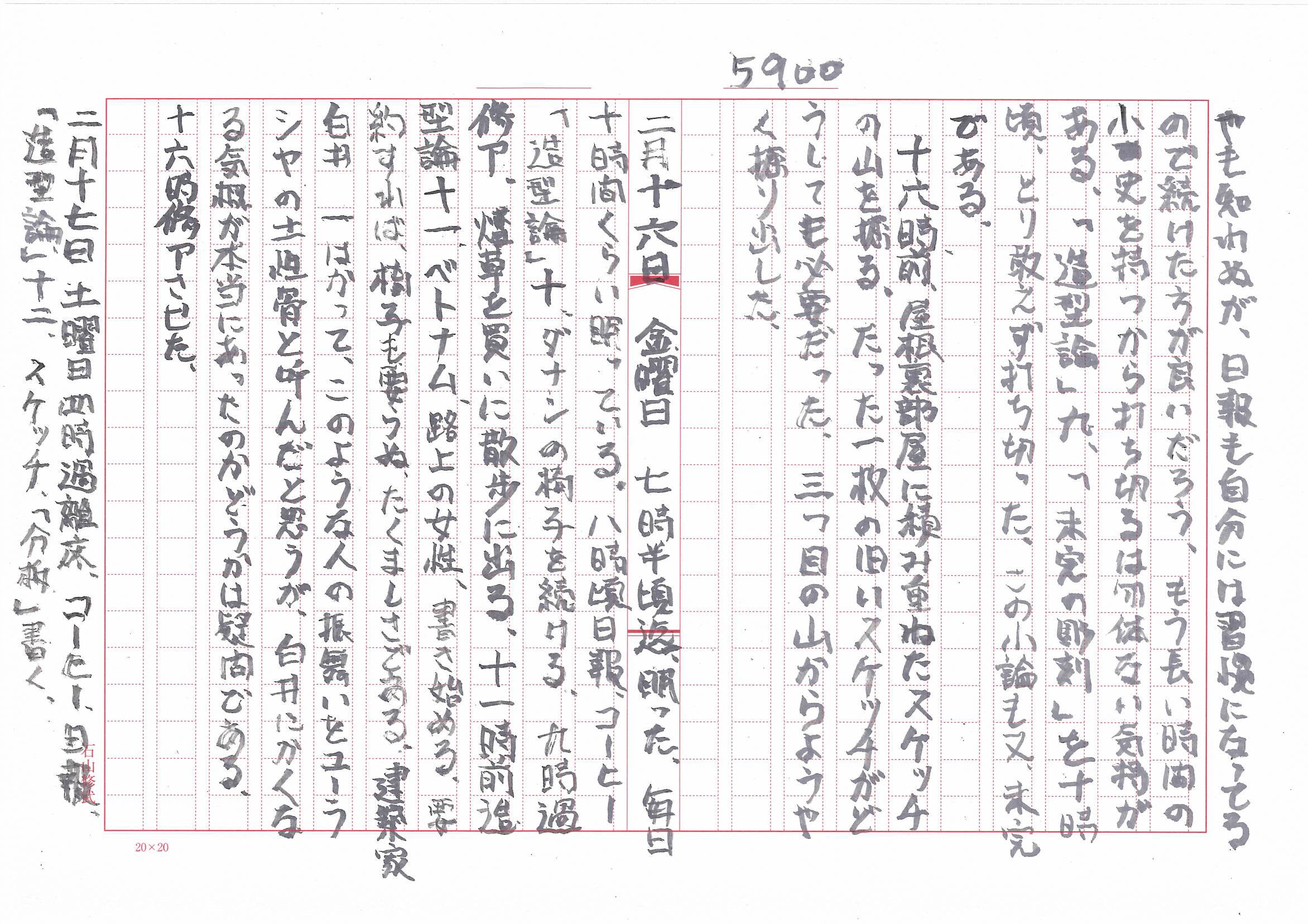

2008年に描いたスケッチが、まさか2018年のヒマラヤ内院、塩の道の家に通じていたかと驚いた。2023年の1月末にスケッチを整理しようと手作業していて気づいた。大方10年ごとにアイデアは階段を登るごとくに更新される。人によってはズーッと平坦をゆく者もいるようだ。更新は暫時ゆるやかには成されぬ。ガクリガタンと急変するようだ。画用紙に描くスケッチは捨てられずに、今も積み重ねられている。高さは腰くらいにまでなった。

つまらぬ本は捨てられるが、スケッチは捨てにくい。もうキャビネットには入り切らないから山積みだが、その山も増えるやも知れぬ。捨てられぬ弱気は我ながら怪しい。それで大判スケッチの一部コレワ余計だろうと思う部分を切り取ってみた。そしたら、その切り取った部分が妙に面白い。その捨てられぬ結末がこうなった。恐らくは、このやり方でしばらくは遊べるかなと嬉しい。

15年の歳月が入り組んだスケッチの再生だ。

ヒマラヤ計画は2023年1月現在2つの芯を持つ高地での計画と平地に近い都市でのものだ。インド巨大陸は二つの大河を持つインダス河とガンジス河だ。幸運にも双方ともにほぼ源流域まで遡行した。もちろんポツリポツリの不連続である。インド領ラダック、アルチ村には大きなダムがある。発電機は4機を想定されているが、二台だけが稼働している。ラダックの主要都市レイに程近いマトー村には大僧院があり、そこからは僧玄奘が中国長安(現西安)からインド大学都市(大僧院)ナーランダへの大きな旅の街道が遠望できる。玄奘は僧院に寄ったであろう。マトー村にはアルチ村のダムから送電線が引かれている。送電柱は低く小さい。良く停電する。チベット文化を良く継承するとされる。中国との国境間近である。領土を巡っての紛争が絶えぬ。良く知られるようにインドとパキスタンはヒンドゥー教とイスラム教の最大のイデオロギーの違いがある。そして双方ともに核を持つ。地球上で最も根深い精神文化の対立を抱え込む。対立は同一の近似から生まれやすい。その同一は一神教である。イスラム教祖と考えられるムハンマドは砂漠の民が作り出した都市の商人でもあったから、説く処は商人の心得に近い。人と人との交点は商いに集約されるはプロテスタント、カソリックを問わず、キリスト教の人道主義的傾向よりもよほど明快である。*1井筒俊彦著イスラム(岩波文庫)を参照されたい。イスラム法によるイスラム銀行の利子の在り方と、キリスト教国でもある資本主義諸国銀行の金の貸借に伴う利子の在り方を考えればわかりやすい。

私の専門領域でもあった建築を介して考えてみても、どうやら古いイスラム建築様式はキリスト教聖堂様式の到達点であったゴシック建築様式よりも「美」の問題に固執しなければ、考えれば考えるほどにすぐれているようだ。美への固執とは習慣回帰に同じである。習慣は風土に根を持ち、自然な微差を持つ。一様に非ずだ。「美」と呼ぶ観念の一種ほど、生活習慣、すなわち身近な体験の積み重ねから、その重量とも呼ぶべき計測不能な内外の尺度により成されるはない。

シルクロードの交易都市サマルカンドのレギスタン広場のモスク群はイラン、イスファハンの王のモスクよりも良い。チグリス・ユーフラテス川畔で、河の水量は巨大である。川幅は内陸なのでそれほどではない。水深が深い、地響きが聴こえる程のエネルギーの移動だ。巨大な回廊内庭園の中心は噴水である。水辺にありながら、長さ500メーター、幅170メーターの広場にはさらに噴水を持つ幾何学図形の小さい池が造られた。河がほぼ水平に動くのに対し、水を高く垂直に噴き上げるが求められた。発注者のアッバース一世の権力の示現欲ばかりではない。水に水自体が持つ力を集団として視た。そして建築化しようと欲したのだ。

イスラム建築様式はモスクに典型があり、モスクはドームとミナレット(光塔)の対が特徴だ。インド・デリーのタージマハールは霊廟であり、ミナレットは形式美のためにだけ造られた。美のための美である。四本が独立している。遠近距離から共に資格が際立ち、音に対する配慮はない。色彩は白い大理石により、無彩色である。水は外部アプローチに極度に細長い錐形プールとして平面として装飾された。

イスファハンの王のモスクは極彩色に近くに表面が彩色タイルで被覆されている。アラビア半島では石材が得にくく、土を焼いた煉瓦造りに形象作りを頼らざるを得なかった。それゆえにこそ彩色タイルは異様なほどに複雑な進化を遂げた。乱雑さに陥り易い彩色は水の色と緑の色を中心に系統付けられた。砂漠のオアシスが象徴された。 日本列島では、建築物の色彩多様は江戸期に開花した。その代表例が日光東照宮である。日光東照宮では廟建築の色彩は豊かだが、ただの乱れではない。五大色に基づく七元素の色により秩序付けられていた。イスラム建築も同じである。織豊時代(安土桃山時代)に用意された城郭内部の色彩の多様は紙、板に塗装された。主に平面絵師によったが、江戸期にはそれが立体化された彫刻にもなった。そして各種職工が参加し得る場も提供した。江戸中期以降に顕著である。戦乱の時代を経て、武力は余剰となり、貯積された財が武力の装飾と化し始めたとも言えよう。その典型が徳川家代々の廟建築である。

ロンドンのヴィクトリア・ミュージアムには徳川家代々将軍の鎧兜がウィリアム・モリスの工芸運動の成果群と同じフロアーに展示されてあるが、ヨーロッパの島国から眺めれば、その仕分けも不思議ではなかろう。武力は余剰になると、その道具武器までに装飾を欲するのだ。 日本列島における近代教育の一端としての建築史において、日本建築史と西洋建築史が分化するのはやむを得ぬだろうけれど、西洋建築史のイスラム建築領域の質量ともに手薄なのは意識されてしかるべきであろう。日本近代建築史の始原には、その種もあったのだ。

自分の今は愛国心は無い。母の誕生地を故郷らしきと決めてはいる。祖国は無いが郷としての故郷は気持ちの中にある。郷愁は祖先へのこだわりだ。

こだわりは血統の記憶と連結する。祖父母までは自分の記憶に残るが、その先は遡行できぬ。具体的な生の記憶が無い、記憶に無いものを信用するのは中々むずかしい。

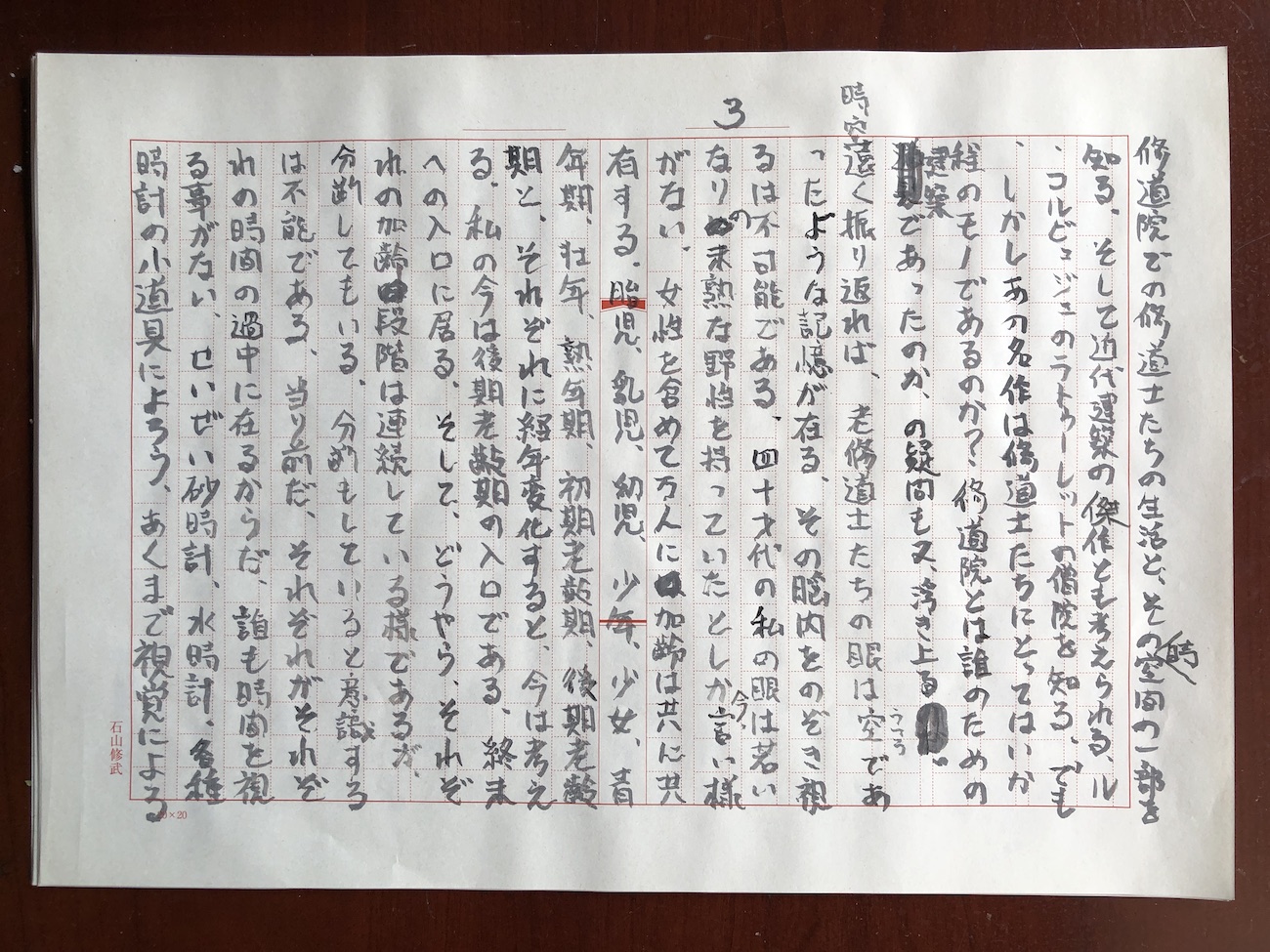

郷愁は歴史に通じよう。別稿で書いているので繰り返さない。けれどもドローイングを一点指示する。ドローイングと呼ぶのは、これは絵である。絵空事の絵であり、現実の今ではない。

しかしながら、その現実がどうやら崩れている。自分の故郷も自然らしきは具体として崩壊した。具体は「物」である。我々の記憶は全てモノの姿として生成されている。言葉は記憶を記録するだけだ。全ての鋭い言葉は怪しさに通じるから「愛国心」同様にまぢまぢと凝視する必要がある。凝視は批評の源でもあり、これも又それ程に信用できかねる。専門の細断に連結しやすい。

諸断片は、どれほどに結晶の凝固の強度を持とうとも、一片の塵であり、強度を持つ程に、集合への機縁を失うきらいがある。

精確には私自身にも愛国心に似た心情が無いわけではない。しかしながら意図的にそこからは遠くへ出たいと、心がけている。この自身の気持ちの動きは、これは小さいものでもある。完全に外に出て、内を客観視するのは困難極まる。

何故ならば私自身も又、慣習から自由である事はできぬ。そして、生まれ育った土地への記憶を捨てるは不可能だからだ。その気持ちは今現在の日々の暮らしの有り様に似る。

日常茶飯事の微細の内に関心を寄せ、焦点を絞り、なおかつより広くを書くのは難しすぎる。

その困難さに列島人として、しかも近代の内に取り組んだのは東北、花巻の人、宮沢賢治である。

我々の日常茶飯事、つまりは退屈な繰り返しでもあるが、その細部を凝視すれば驚くべき多様が連続の光の内に潜んでいる。その多様は自然と呼び慣れた、陽光、風邪、水(湿気を含むが砂漠の民のアニミズムは他と異なり、より抽象度が深かろう。後にイスラム建築小片を論じる。

時間の移ろいの内での様相の変化と多くは共にあるが、そればかりではない。我々の身体も実に秒刻みに変化しているのは言うまでもない。我々の身体は生誕の時から有限を定められている。それぞれに多少の違い(長短)は在るが何故か寿命と呼ぶ死の必定が普遍である。この必定は生物全てに普遍であり、それこそ平常だ。

宮沢賢治は短命であった。妹トシも短命であった。血統(DNA)として長命であり得なかったのかはわからない。

花巻は日本列島にほぼ固有にある、数千(七千くらいとも言う人もいる)の小盆地に生まれ、育った。有り体に言えば生家は高利貸しの職で、何処から渡って来たのか不明とされるが、京都の呉服商に先祖を持つは嘘だろう。東北地方にエミシのまだ実体不明の架空であるやも知れぬ民族らしきの呼称が残るが、エミシは、これもまた架空の呼称に過ぎぬヤマト(大和)へのただ対称形としての造語であったとも思われる。が私の思い付きである。ヤマト民族らしきはあり得ぬ。その中心の天皇家が朝鮮半島からの渡来人系であるからだ。

宮沢賢治の家系も又、似たようなもので、ただエミシに非ずだけの隠蔽作業の涯の、渡来人のいつわりに過ぎぬ。

誰もが認めるであろうが、宮沢賢治はBig Nameだ。インド、スリランカを中心に南アジアでは多数翻訳されている。鄧麗君(テレサテン)程に知られているわけではないが、宮沢賢治が歌わずにいただけの事である。歌謡は文字よりも国境をたやすく越えることができる。でも消えやすい。水の如くに流れやすい。感性の素は恐らく詩人特有のに所有のモノではなく地球上の普遍でもある。

良質なのはスメタナの「祖国」のナショナル・ロマンティシズムに音楽として結晶した。列島では「平家物語」やら、中国からの詠嘆型、漢詩の断片として芭蕉の俳句にも連結するから、まことに厄介やモノでもある。

水の流れは古来、恐らくは石器時代の人々から視えぬ時間を表現するに容易だったのであろう。

宮沢賢治の特異は唯一の長編であろう「銀河鉄道の夜」にそれが夜の天空の光景として言語化され、登場人物の一人の少年が河でおぼれ死ぬ無常として描かれた。天の銀河と身近な河が重ねられた。

非在、不在の恐怖を描いた「風の又三郎」では主人公の少年の名前に決勝した「風」すなわち空気の動きへの感受と共に、煙草の密猟栽培商人と共に子供たちが遊ぶ小川を舞台として水の流れ、そして逃げた馬たちが去った霧、水蒸気のモヤも細密に描かれた。妹トシの死への峻別の唄としての絶唱も在る。

文字により書かれ、死後ミカン箱の中の大量な紙片として発見された、この紙片の文字群により描き出された世界も又、理知探究による朦朧体である。風の又三郎に賢治が手書き文字で描いた舞台は、子供たちが逃げた馬を追って、走った山中の森であった。盆地花巻を囲む山々の名には森としての名が与えられるが少なくない。

馬は東北地方では古来軍馬としても価値が在り、高額で取引された。賢治はそれをよく知っていた。古着屋を名乗る金貸しであった生家の、馬は金と同じに取引材であった筈だ。

その馬が山、すなわち森へ逃げ、その霧の朦朧を少年たちはそれこそ必死で追ったのだ。高田三郎(風の又三郎)少年はその群の外にいた。高田三郎くんの父親はモリブデン鉱を探す鉱山技師、すなわち山師であり、その正体は賢治の実父金貸しであった。賢治は詩人本来の創作の文字群により、それを透視していた。自身の透視力は自覚の外にあった。自身の内への透視力をアニミズムと呼ぶ。

アニミズムである。

石っ子ケンちゃんの呼び名が良く言い当てたように賢治の鉱物への執着は幼児時代からであったようだ。

花巻の宮沢賢治資料館へ急な坂を登って辿り着くと、館内に賢治愛用の石を割るハンマーや、立派な顕微鏡、マイクロメーター(地層傾斜測定器)があり、驚く。いずれも、子供の遊びの域を超えた堂々たる機器であり道具類である。

いずれもが高級渡来物であろう。並べて置かれた愛用の楽器であったチェロと共に、金満家にしか入手できぬであろう事は一目瞭然である。近代化=工業化をヨーロッパ文明より移入、受容した列島の大詩人の、それでも、今は数少ない頼るべき共有財産である。

ベンガルスクールの画家の朦朧体は歴然としてムガール形式の技術表現でもあった細密画とは距離が在った。詩人タゴール特有の、今はナショナリズムとは別系の、しかし民族主義的傾向濃厚な産物でもあった。そんお濃厚な霧の底にはアニミズムが潜んでいた。詩人タゴールが愛して止まなかった暗がりがあったのだ。

この暗がりは、文字による谷崎潤一郎の、陰影礼讃に連結する。そしてほぼ同質である。

今の、グローバリズムとは歴然とした境界線を持つ。

暗がりは視線の壁でもある。絵にはなり得ない。シュールレアリスムの絵画群は、その壁の厚みを、強く抜けようの産物であったろう。

岡本太郎の晩年の名言に、「芸術は爆発だ!」がある。あの爆発は原子炉の内である。人工の第二、第三の極小マグマ、すなわち太陽の核心であった。岡本太郎の視線の先には、明日の神話があった。その核心は炉心爆発である。

明らかに画家タゴールは空の鳥と地の牛とが呼び合う光景を描こうとした。牛は水牛と見違う程の巨牛ではない。インド・ベンガル地方を含む北東インド地方の黒い肌色の牛の巨大さは驚くべきものだ。しかしインド象の巨大さとは違う、より、人間の生活に融け込んでいる。

ヒンドゥ教がいつの頃から牛を神の如くに異様に敬するようになったのか、定説は無い。インドでは現実の政治の統治方としてヒンドゥ教は500パーティ以上に分類されるとも聞く。統治方とは各種選挙における集票方法を指すの現実政治の現場に身を置く人間の言でもあるから、根も葉も視えぬ妄言ではなかろうが、現実の社会政治においても、整合的に把握され得ぬのであろう事は、良くわかる。インドで牛の総数を把握できぬと解るように、解るのだ。

草屋根に羽を休める鳥は屋根の大きさや、描かれた扉の大きさと比較すれば、小鳥ではない。が朝モヤの中の光景であるから、黒影として描かれていて、細部は描いていないのでどんな鳥なのかはわからない。黒く色をつけてあるのでカラスだろうと考えたりもするけれど、早朝にカラスは、どれ程にインド・ベンガルの農村に豊穣な自然の力の循環が残るのだろうと考えても不似合だ。せめてキジやら、さらに孔雀類がヒンドゥらしくて良いと思ったりだが、画家タゴールはこの絵ではどうやら、そんなリアリズム(写生方法)には全く関心も持たぬのであった。

先ずは草屋根の上の中程に鳥の影らしきを描いたのだろう。鳥の姿は影の紋切り型、すなわち象徴性を持たせやすいのだ。他のこの画家タゴールの絵画らしきを知らぬので多くは国立近代美術館の印刷技術は程々のミュージアム・ショップでの印刷物から類推する。もう一点の小作品「Leaving for Home on Puja Vacation」紙に水彩、を見よう。

「Morning」よりも更に小品である。規格大よりもわずかに大きな14cm×20cmの紙片に描いたモノである。

この作品の特色は更に小さい事である。タテ20cmヨコ14cmである。郵便葉書をホンの一廻り大きくしたに過ぎぬ。ベンガル・スクールと呼ぶ一派の画家たちは、おそらくは油絵を中心とするヨーロッパ型の絵画制作技法からは遠かったと考える。詩人タゴールの詩作を中心とする創作活動を中心に、自然の如くに集まり、それぞれの制作を展開した小集団であった。

しかしながら詩人タゴールにも近代ナショナリズムとは微かな異形性としての復古の精神が骨格に近く在ったのである。その復古の方向はインド近世ムガール帝国文化の汎インド性にあったと考える。汎インド性も又、それぞれの民族によるナショナリズム以前の民族主義的傾向である。

詩人タゴールの内にそれを視るのは比較的に容易であり、それは岡倉天心にもあった。ベンガル・スクールと歴史的に呼ばれるようになったスクール(学校)の、字義通りの理念にも似た運動体を求めて止まぬ精神である。大集団のそれではなく、しかし小さな集団に適した精神の有り様である。

日本列島人には伝えるに至難であるが、例外が無いわけではない。何故、列島人に伝えるナゾ、不可思議で聞きようによっては実にイヤ味な屁理屈を予想させる言い回しをワザワザ書くのであろうか。

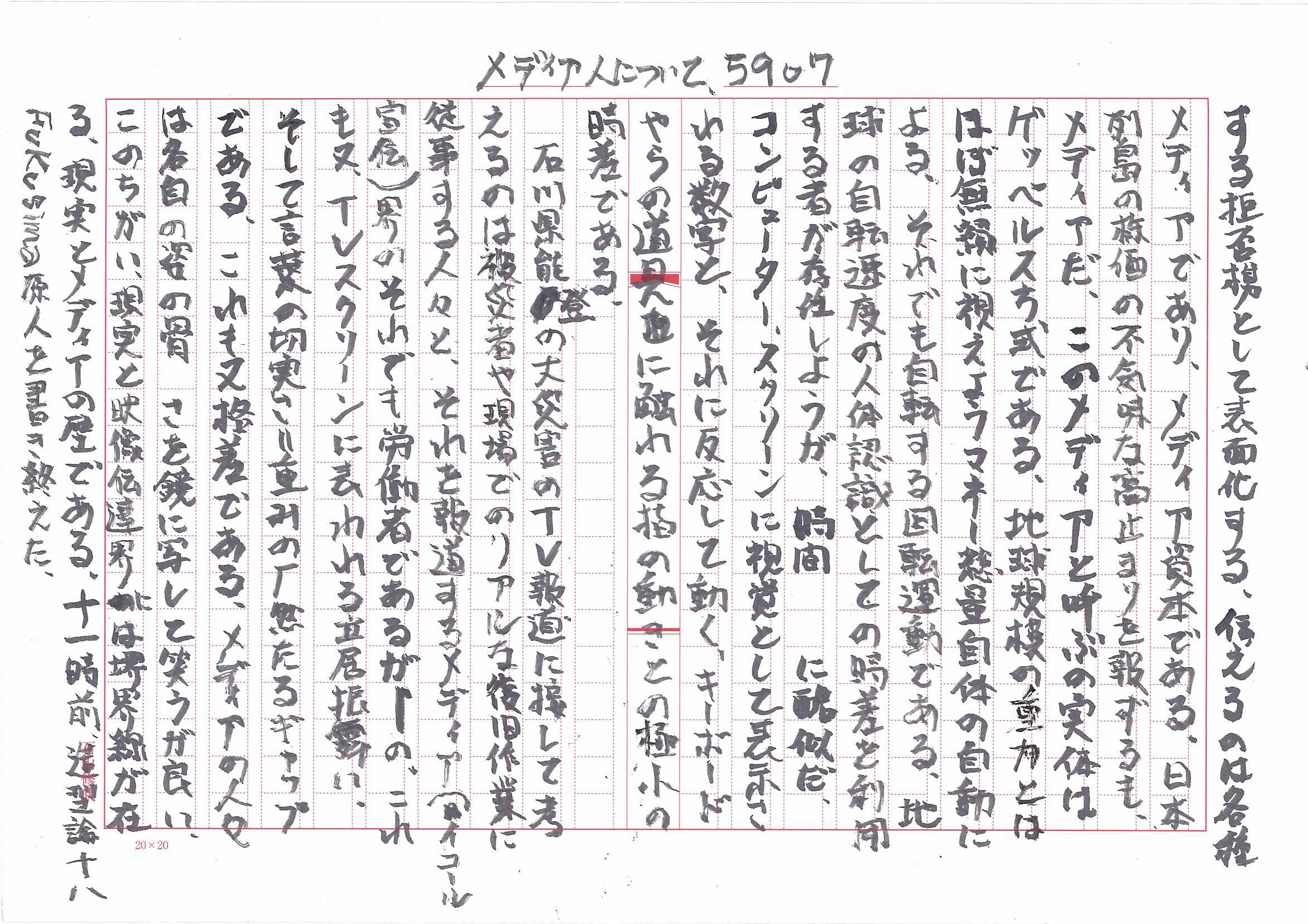

FUKUSHIMA計画は黙って実行すれば、それで良いのである。でも、それだけではどうにもこうにも不足なのだ。何がそう考えさせるのであろうか。

画家タゴールの画業は、そのままベンガル・スクールが追い求めようとした理念に近いものであった。それ故にこそ多情多感な若い岡倉天心は詩人タゴールの言葉(考え)への共感ばかりではなく、より直裁に8歳年下の画家タゴールの気持ちの有り様に自己の内の感受性をゆるがせたにちがいない。何故ならば視覚による感性の動きそのものの脳内回路は、言語によるそれよりは時に自身の感性の動きよりも、短絡の最短距離を走るからだ。火花散る如くの一瞬にしか過ぎぬが、束の間の一瞬であるからこそ、記憶としては強く残る。印象である、印として記憶する習性を人類は生物としての歴史として持つ。決して

特権的な才質ではない。

独自な才質がもしも普遍として存在するようならばそれは近代の普遍を壊す力としてしか、あり得ぬが、この原理的思考は又、近代芸術形式の死をも意味する。ここに於いて原子力発電の原子炉の意味と、その意味の本質とが科学技術のそれと全く同一に在る。近代芸術の生活物は技術の成果と同一の地平に置かれざるを得ないのである。

画家タゴール「Morning」はいかにも稚拙な描写技術で描かれている。しかしその稚拙さは素朴画家たちのそれとはちがう。岡倉天神は勿論、素朴画家たちの存在を知らなかった。近代絵画史において、本当に独自なのは、その独自が作家としての芸術家の個性によるものではなかった。ここでいう個性とは作家の描写技術に似たものであり、機械同様に繰り返しの習熟により、職人の技術の習熟と同じに生産されるものである。

画家タゴールはベンガル・スクールのを代表する画家であるとされてもいる。が、しかし、その評価自体は極めてヨーロッパ産の芸術界的立場からのものではないのか、そしてヨーロッパに於ける美術史概念は又、近代アジア(日本列島を含む)をも覆い尽くしていると考えねばならぬ事にもある。つまり、時差を含んだナショナリズムの問題である。

インド正統の美術産品はミニチュアールであると述べたが、少し計り補足したい。

ニューデリーの近代美術館に収蔵されている主要はムガール帝国文化を、その中心に据えようとする。インド・ナショナリズムはムガール文化への復古への集団的想像力の結晶である。ムガールとは字義通りにもモンゴルの如くであること留意したい。

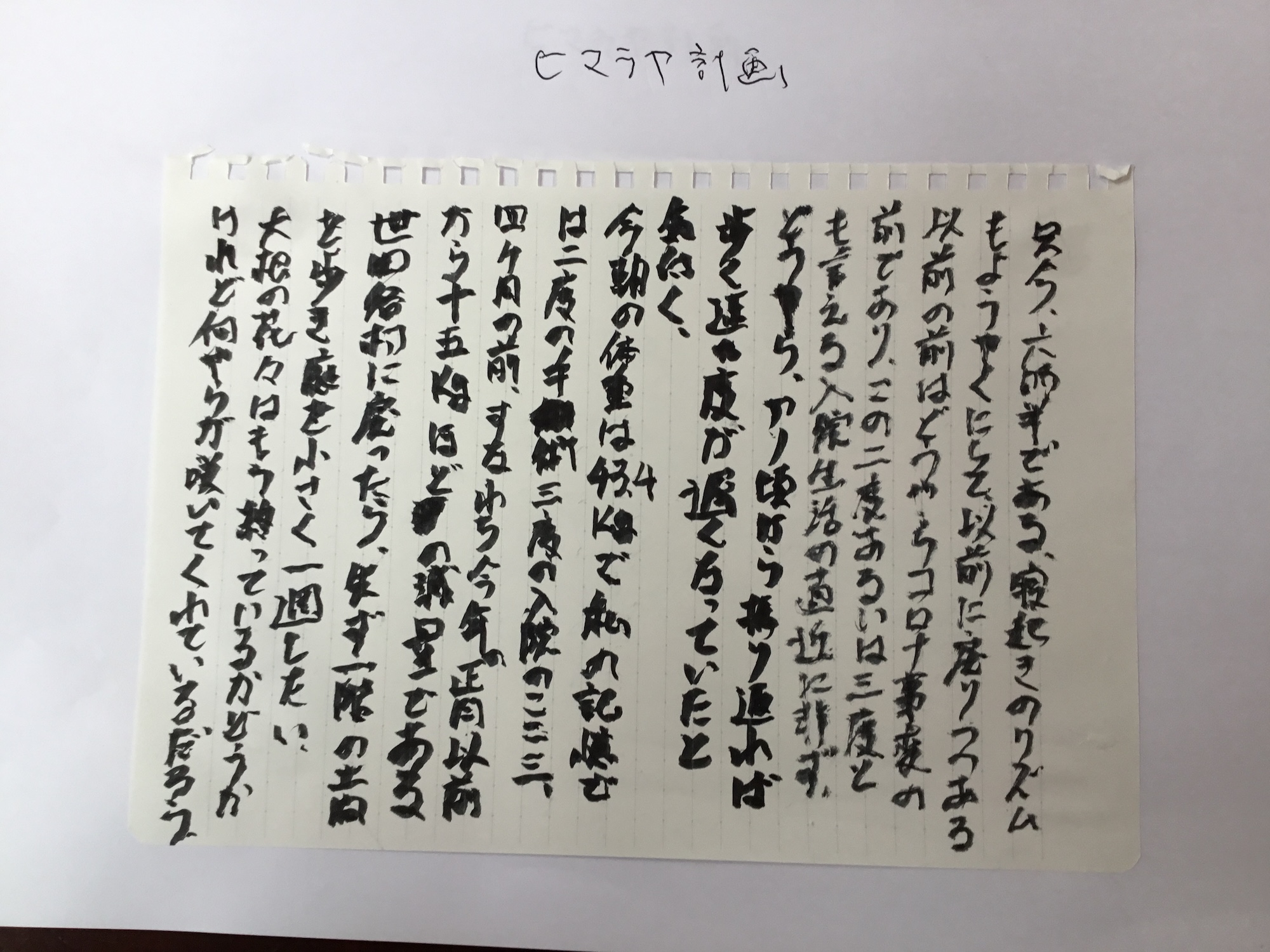

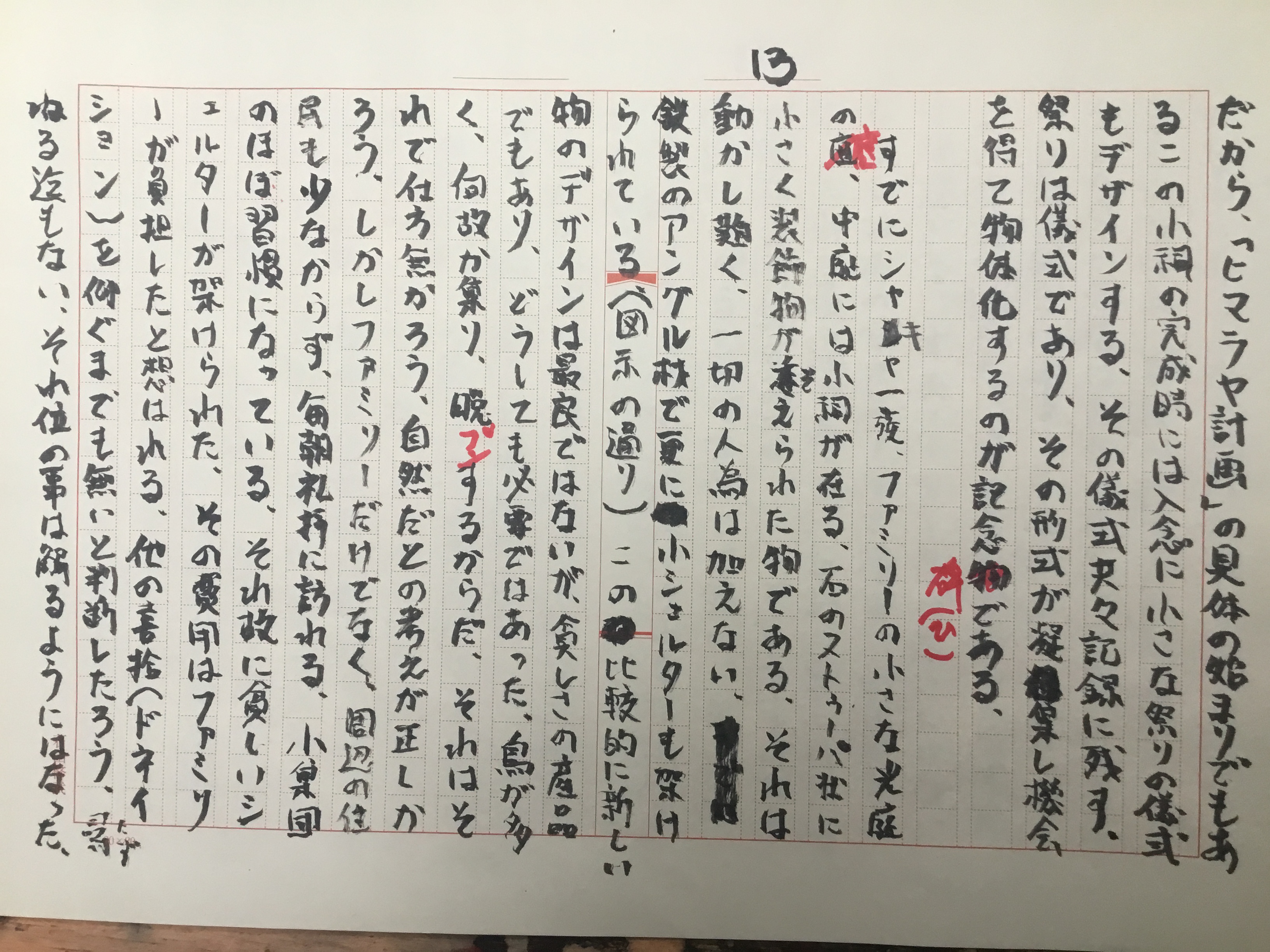

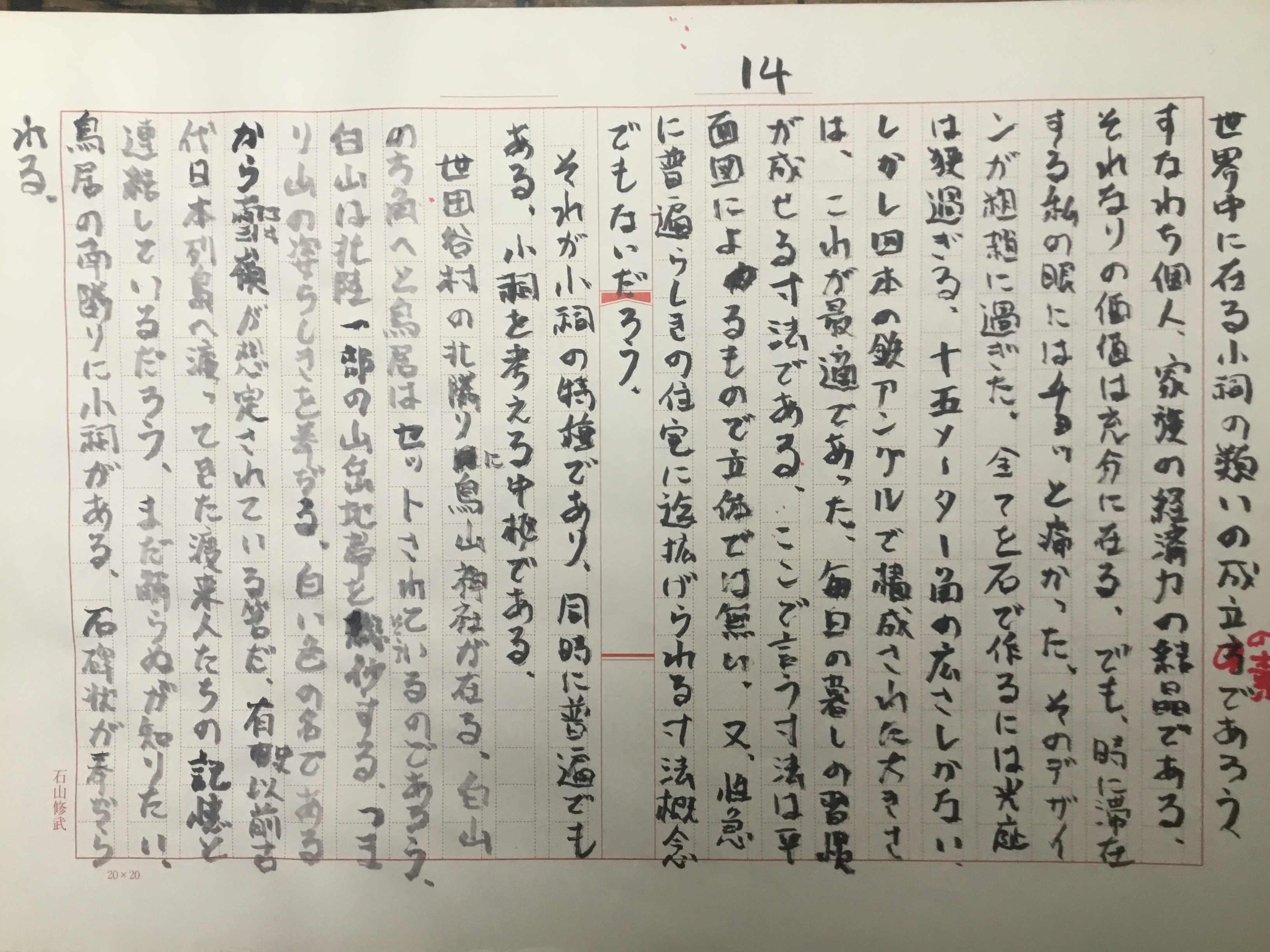

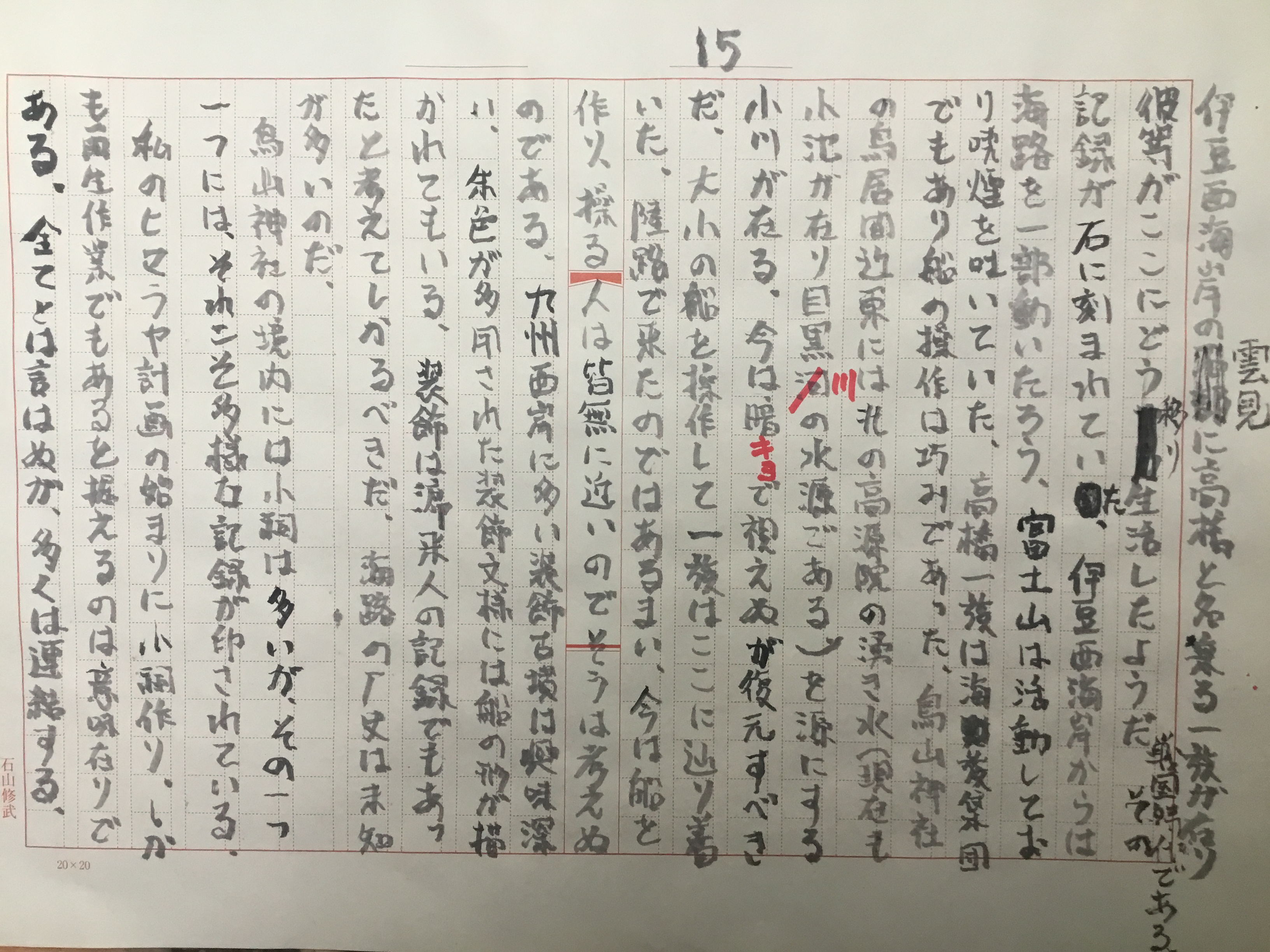

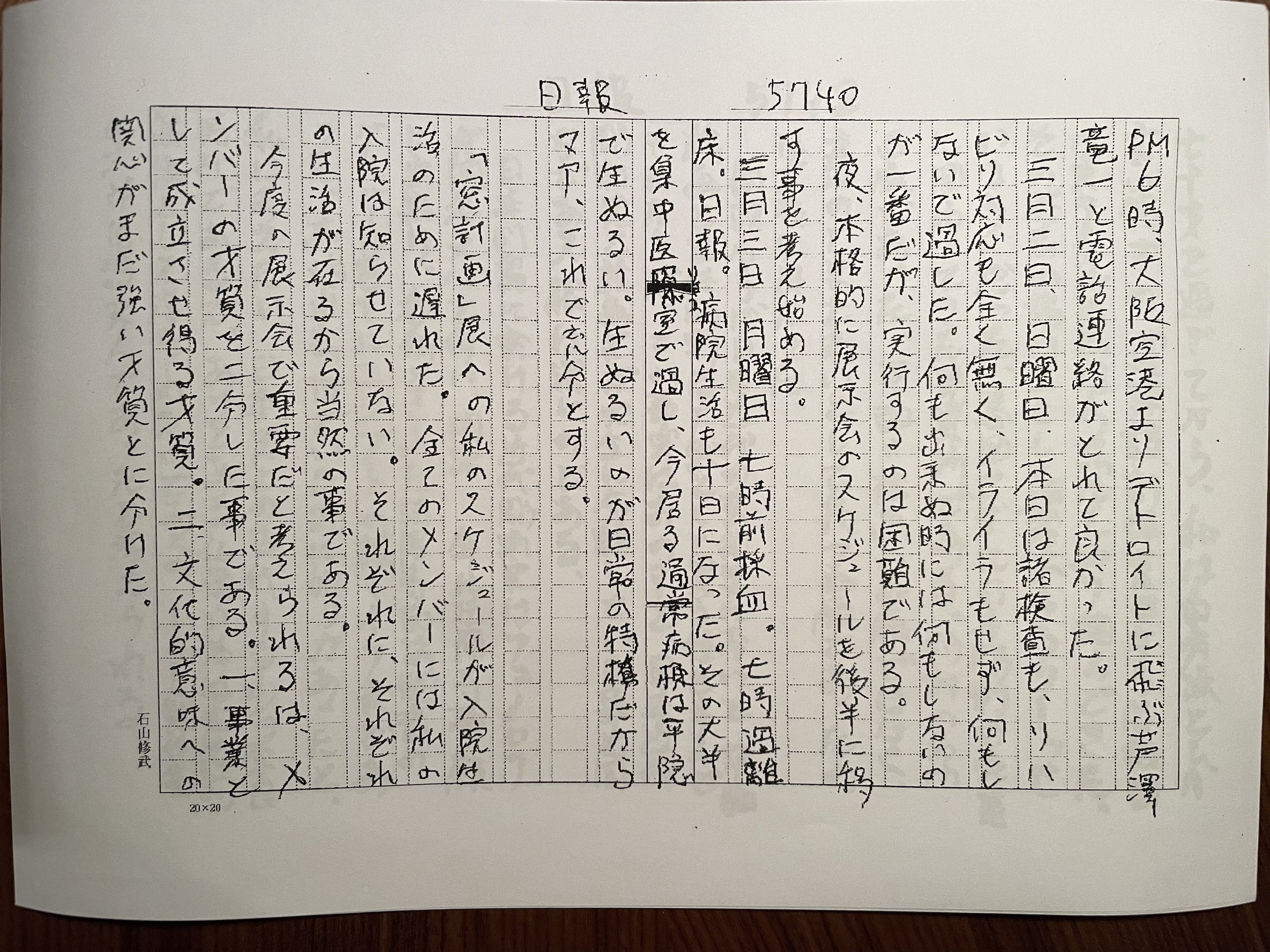

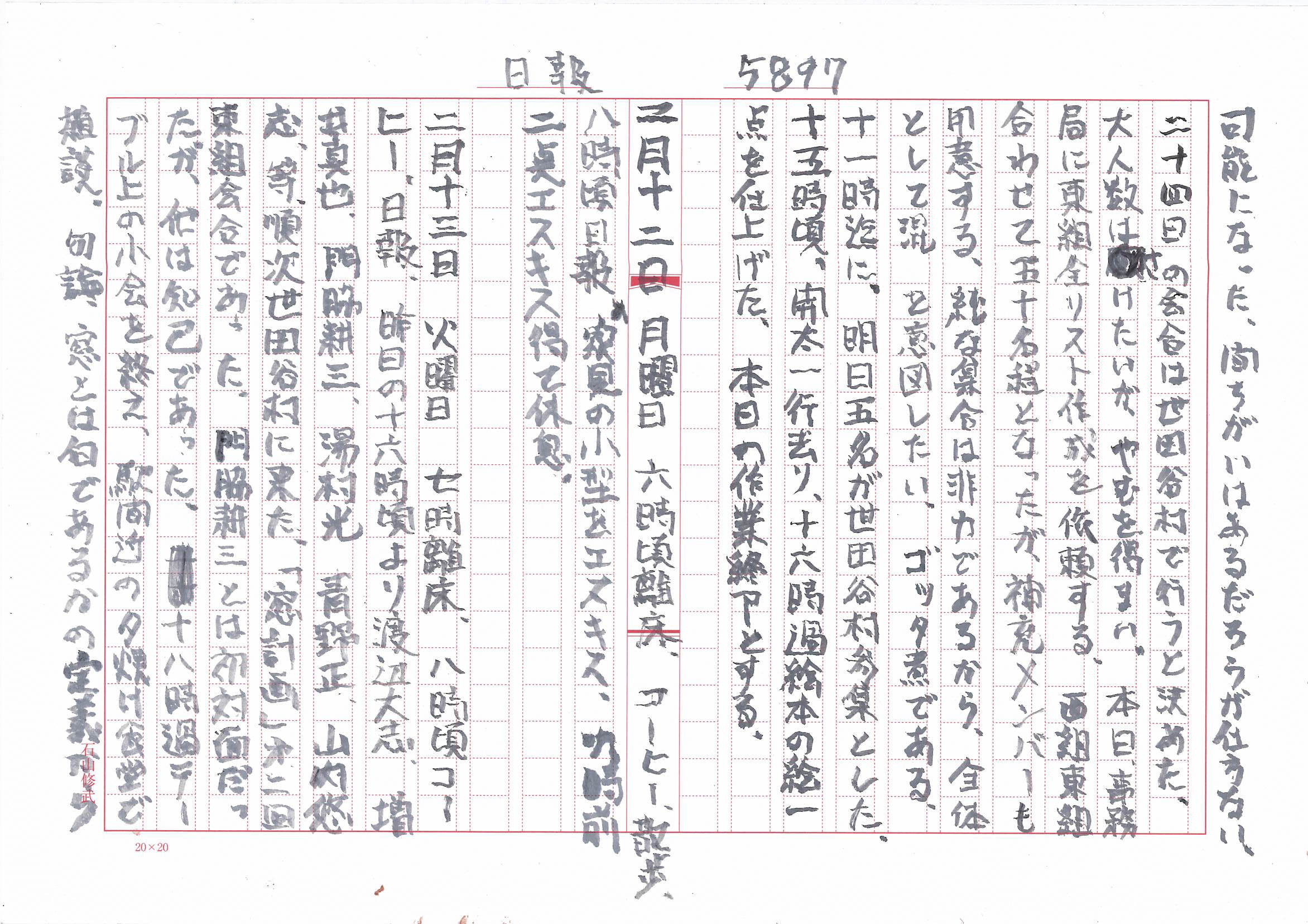

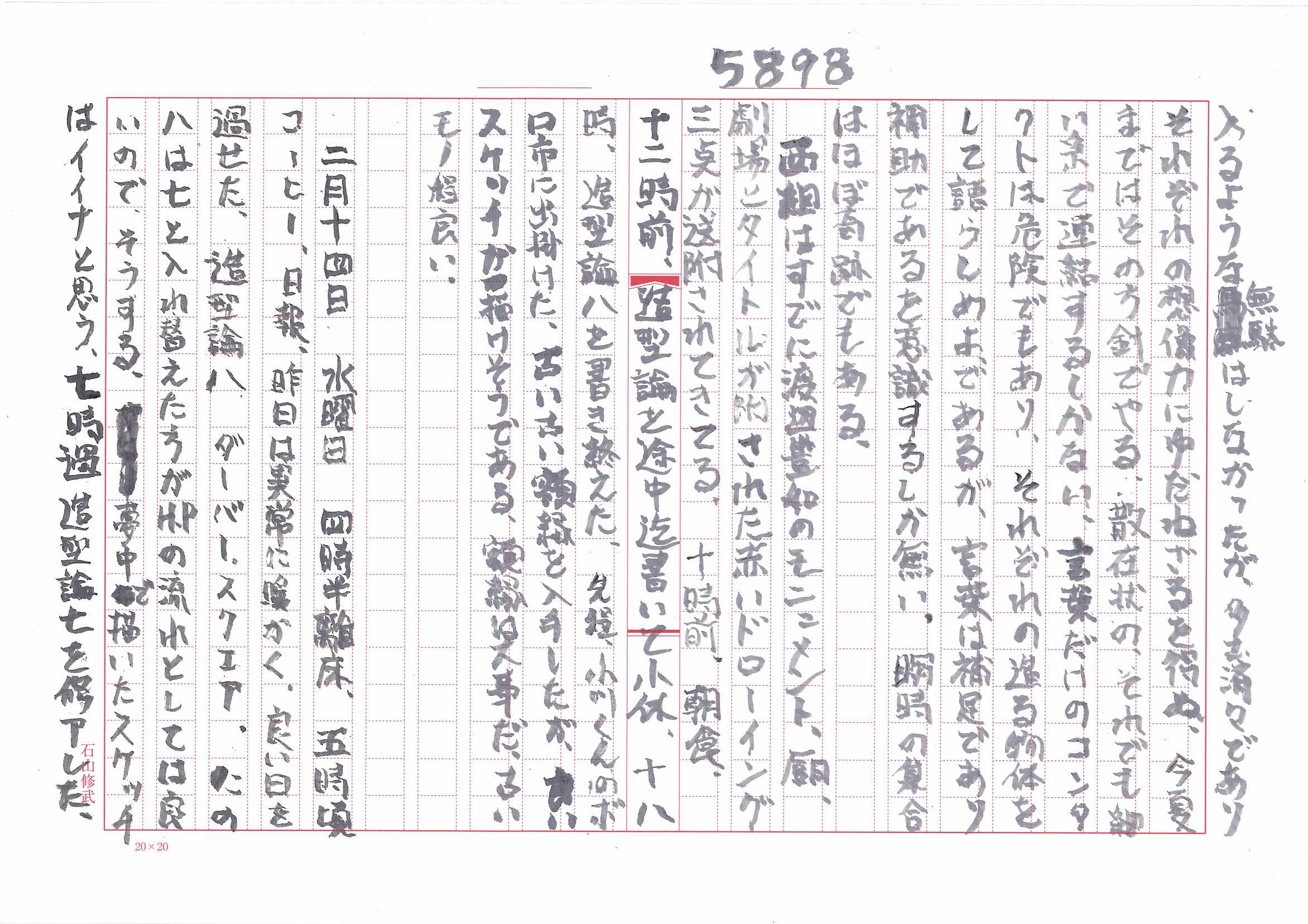

同時に「HIMARAYA計画」を併走させようとしている。どちらも小さく光明を視たいからだ。そう容易くはない。滑るようには書けぬ。だから数枚(2000字程)を小刻みに書くようにする。図版を数点、HIMARAYA計画共に用意するのは、空理空論の無為から出来るだけ距離をとりたいからだ。

図版の少なからずは自分が描くスケッチを多用する。スケッチは手描きだ。身近な文房具屋で売ってる大判、中判の画用紙に描いたが多い。どれ程続けられるかはまだわからぬ。わからぬから書く、大判の画用紙を持ち歩くのには下敷きも必要だから、画板にもなる紙入れが必要で、これを持ち歩くだけで特異な姿になってしまう。紙入れは年月を経てボロボロだ。手下げ部分は壊れて何処かの集落で拾った針金で繕った。スケッチは東京から離れれば離れる程に描く量が多くなる。つまりは旅と呼ぶ内のモノが多い。旅にも内と外とがある。家でするスケッチもあるが、どうやらそれはドローイングと最近呼ぼうとしてる他人の眼を意識した類である。他人の眼を意識するは要するに作品を装う、である。装うは演技である。演技は芸人のする事だから、金が目当てであり、他ではない。あわよくば金にしたいから、時々展示して、つまり人の眼にさらすのである。芸人は河原乞食とも呼ばれた。今は映像(アニマ)の時代でもあるから河原乞食から、ほうかむりしたタレントになった。ほうかむりは自身の生な表情をカムフラージュするのに使う手拭いの類でもあるが、パンツをはかずに恥部を売り物、すなわち商品とする人も出現した。自分もやり始めざるを得ぬ身である。大小の旅には金がかかる。芸術家と芸人は薄皮一枚のちがいでしかない。薄皮一枚の違いとは、それでもあるにちがいない微小の厚みである、境界線であり、壁でもある。それを距離と呼ぶこともできよう。

FUKUSHIMA計画と、HIMARAYA計画とは想定する場所の間には少なからずの地図上の距離がある。その距離が在るのに書く意味も在る筈だ。しかしながら文字他を描く人間は私一人だ。つまり内外の矛盾が生まれるが、この矛盾の内外が在るからこそ試みる意味も在ると考えたい。

要するに双方が無いとうまくは考えられぬ。

インド・ニューデリーの国立モダーンアートミュージアムの白眉はミニアチュール絵画である。伝統文化の産物も、近現代のそれも絵画では搬送可能だから、美術館に搬入可能だ。インド史に近世、中世の、日本列島における区分状が存在するのか否やすら不勉強で知らぬが、館長が日本列島関西の具体派の一員であったのには驚いた。列島ではあり得ぬ事である。首都での文化を代表する国立美術館であろうし、門構えの大きさも立派なものだ。列島になぞらえれば、上野の国立西洋美術館(ル・コルビュジェ原設計とされるが、コルビュジェ自身は自作への愛着は無かったとされる。工事現場にも姿を見せる事はほとんど無かった。だから内外共にル・コルビュジェがコントロールし得た部分は小さいと考える。)は日本文化的ル・コルビュジェ近代建築である。ル・コルビュジェは来日した折に京都の日本庭園に案内されたが、「全く関心を示さなかった」と二川幸夫から聞いた。二川幸夫が案内した由もないから、恐らくは坂倉準三の言であろう。前川國男は画家としてのル・コルビュジェにおそらくは関心が薄かったであろうし、前川國男自身も日本庭園にはそれ程の関心を持ったとは考えにくい。異郷文化は案内する人間によって見方、感受の質さえ左右されるものだ。

ニューデリーの国立美術館館長は列島における関西の具体と同様に、自国文化への愛着の深さをうかがい知る事は出来なかったけれど、自室で実に現代的なモンタージュ的作品を見せたし、関西の具体の人々の活動への愛情は赤裸々であったから、気脈も通じた。比較的に楽は気持ちで館内を、たっぷりと体験できた。女性学芸員(副館長であったやも知れぬ)が淡々として案内してくれたから、ミニアチュール(細密画)は予備知識がほとんど無くて、すぐに知識無しに太刀打ちできる筈もない類だと知った。その後、何処から調べれば良いのかも道筋すら発見できずに、今にいたっている。インド女性の編物技術、あるいはガンジーがその姿を見せる事も好んだとされる糸巻き車による糸より技能に、インド細密画との近似性(類縁)があるように思ったりの様である。インド絵画の伝統はその生産現場を視ずしてわかりようがないと考えているが、入り口だけでも知りたい。

ミュージアムショップで入手したベンガルスクールの画家たちの印刷物は今も手許にあり、時に視入る。

岡倉天心は詩人タゴール との交友もあり、ベンガルスクールの画家たちの作風は知っていた。岡倉天心が日本画家たちに伝えようとした朦朧体はインド細密画とは距離大である。

何故、ベンガルスクールで朦朧体らしきに接し、そして着目したのであろうか。

今、インドの急速な近代化、それはIT産業技術の西海岸、ニューデリー側に偏在していて、コルカタ (カルカッタ)側、すなわちガンジス河流域の東海岸は対照的な裸形の経済活動の近代以前の姿(生活様式)が残されている。西海岸と比較すれば、より貧しい。

Abanindranath Tagore(1871-1951)の「Morning」はパステルで紙質はわからぬが、おそらくはボール紙(馬糞紙、藁半紙)の類に描いたものであろう。大きさは22×30cmであるから、作品として売ろうの商品ではない。

この小さいが、ミニアチュールではない作品は良い。インド東海岸の草屋根、土壁、木の扉が背景に描かれている。扉には村の鍛冶職人の手になる鉄のカンヌキが、何やらマジナイ(呪術)でもあるのだろう何者かを守るのか、閉じ込めるのかの双方の意味として在る。明らかに装飾でもある。主役として描かれているのは生物だ。黒い牛と鳥である。藁屋根の上の鳥と、土の上の牛とが何やら呼び合っている。

故・二川幸夫から、「イシヤマは初めに考えた通りをヤレばいいんだ」と言われ続けた。その意味はおぼろにわかり、しかしはっきりとした形としては、わからずにいた。二川幸夫は天性の写真家であった。写真家は企画力の根幹が本分である。美しく撮らせる何者かが在りや、である。「日本の民家」は最初期の代表作である。一冊の写真集を作るに、美術出版社の経営を傾けさせる程に、金を蕩尽させた。解説を建築史家・伊藤ていぢに書かせた。伊藤は脚力に難があり「見ないでも書ける」とうそぶいた。「ダメだキチンと視て書け」と旅へと引きずり出した。伊藤ていぢにはそんな処があったようで、後年、日本建築史の太田博太郎から「伊藤ていぢ自重せよ」の書評を喰らった。それで伊藤ていぢは「重源」を書いた。太田博太郎が日本建築史において、恐らくは一番に近く関心を寄せたと想像する「重源様式」とまで呼んだ大仏様の列島における創出者である。伊藤の「重源」はその描写において平安朝時代の風俗細部が入念に描かれたのは太田博太郎の批評への返答たらんとした解答であった。しかしながら細部が多く描かれ過ぎて、建築の骨格は書かれなかった。やはり大仏様式の故郷であろう、中国大陸最南部雲南省にまで出掛けて、生地を確かめる体力に欠けたのだ。

二川幸夫はそれ程の長生きはしなかったが体力は秀でていた。つまり身体の骨格に自信を持っていた。「ポルシェでバァーと二千キロ走るは楽だ。」との白髪三千丈気味は在ったがその眼は確かだった。「オマエには煮え湯を呑まされ続ける」が常であった。最後に建築を見てもらったのはプノンペンの「ヒロシマハウス」だった。

「どうせダメだと思ってきたが、オマエ、根性ある。涙でるぜ一生懸命撮るからな」と言った。嬉しかったというよりもホッとした。昨日の如くに憶えている。だからヒロシマハウスと世田谷村を、何とかして乗りこえたい、できれば蹴散らしたいが、今の目標だ。自宅を蹴散らせては生きるに困る。

つい先日、電車で那智の補陀落渡海船を視た。良い時に視たなと考えた。簡単に物事の現実を振り切れるワケもない。アレに乗り込んで死出の旅に出た坊主たちのナルシズム演技まがいの舞台セットでもあった。あんなに多くの眼を意識した事するんなら、陸地に自作自営の畑でも耕して、これも又、演技で良いから食物の一部でも得ようとしたら良かったろう。一人での自作自営にはおのずからなる限界がある。他者の力なくしては生は覚つかぬを、更に知るが良かった。あんな一人芝居は無意味だ。

石山修武