2018年 5月

Yes and No - Tomorrow and Yesterday

program of Life is one Story.

「Soushi(荘子)dreamed a batter-fly」.

That was only one saying.

My Ammonite project at Himalaya, I has dreamed Soushi(荘子)’s batter-fly.

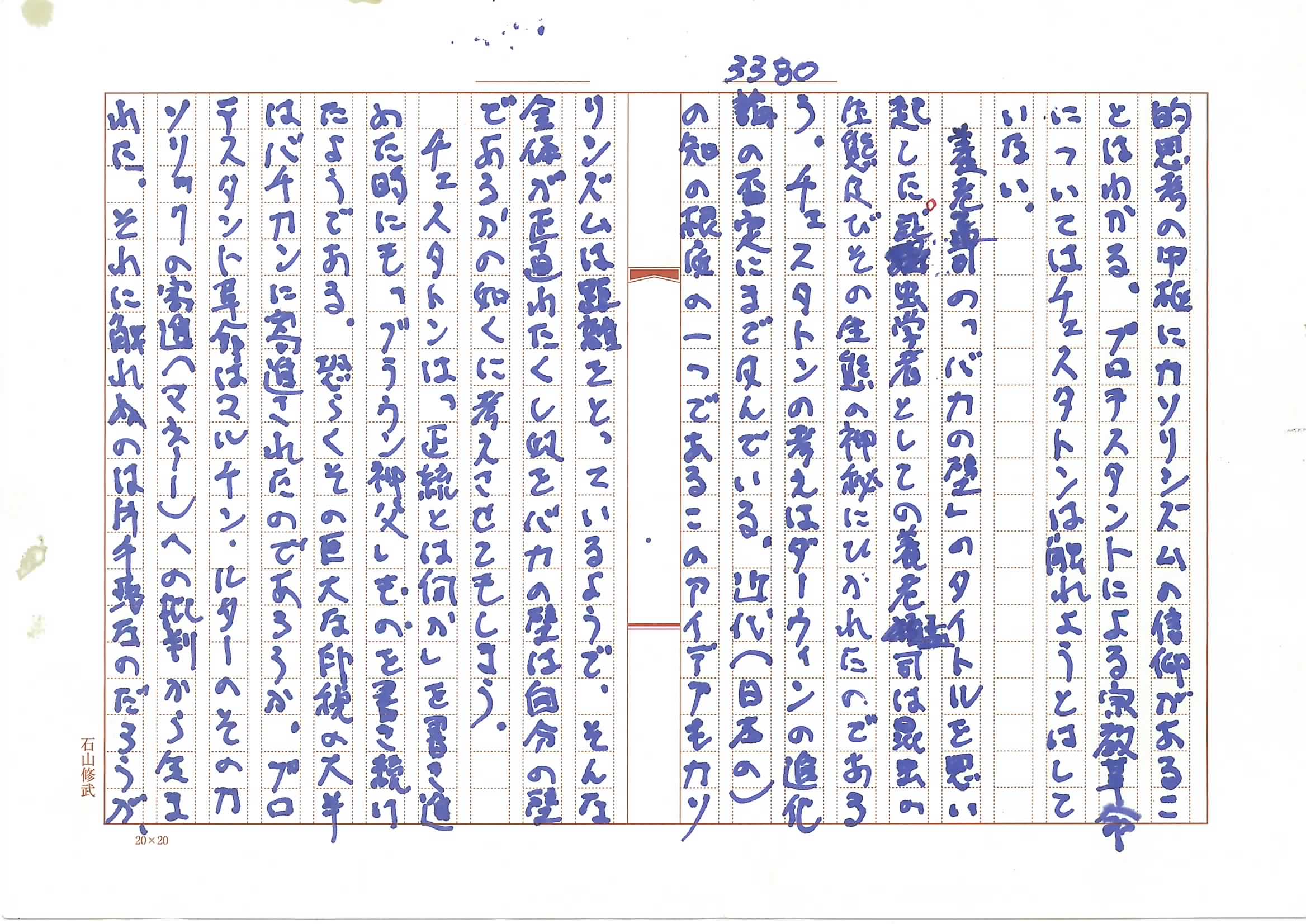

荘子の夢 J.L.ボルヘス

たった一行の詩に非ず、「物語」を読んで学習する。

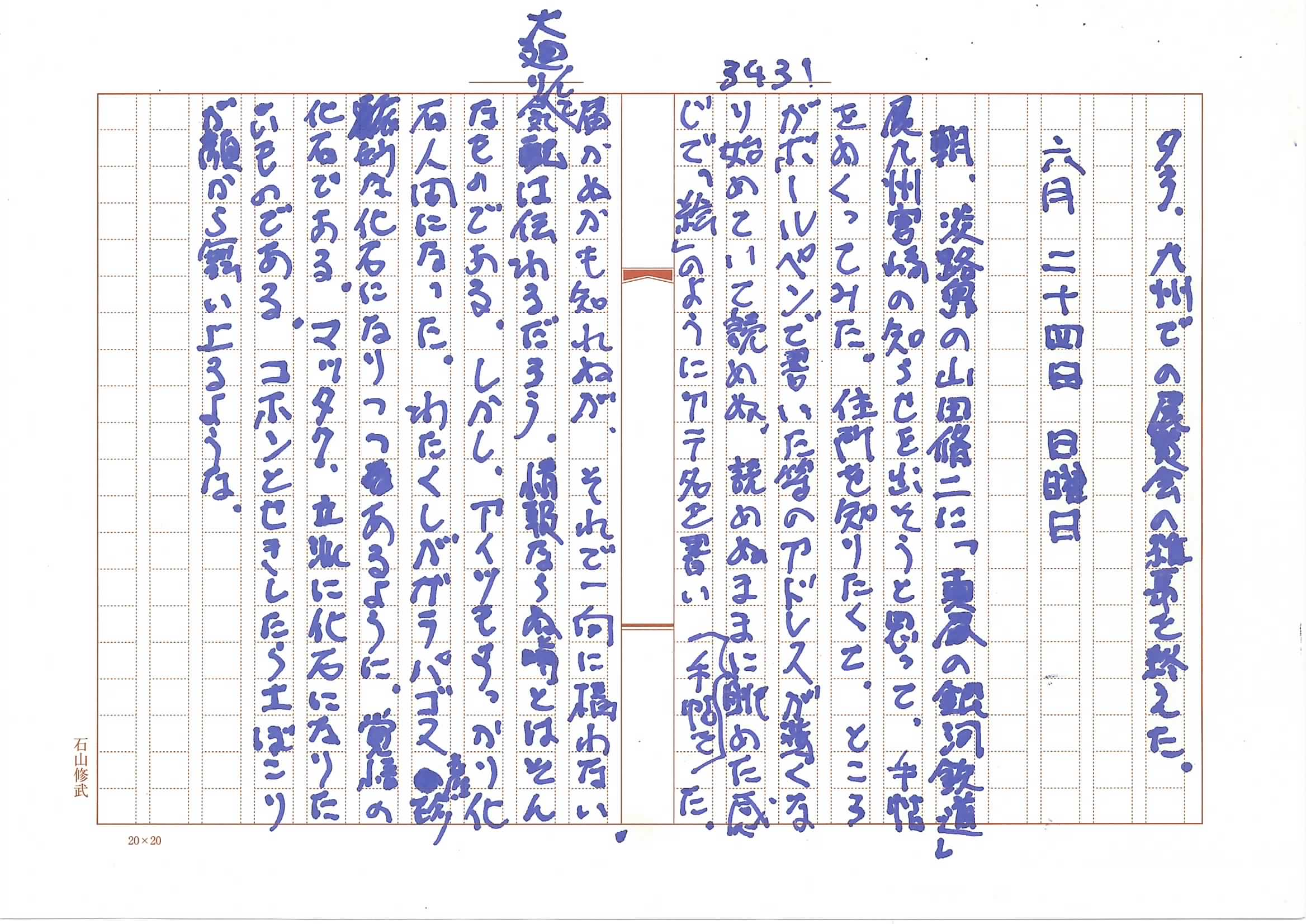

Osamu Ishiyama 20,Jun,2018

Time span of the vision

Dear Comrades,

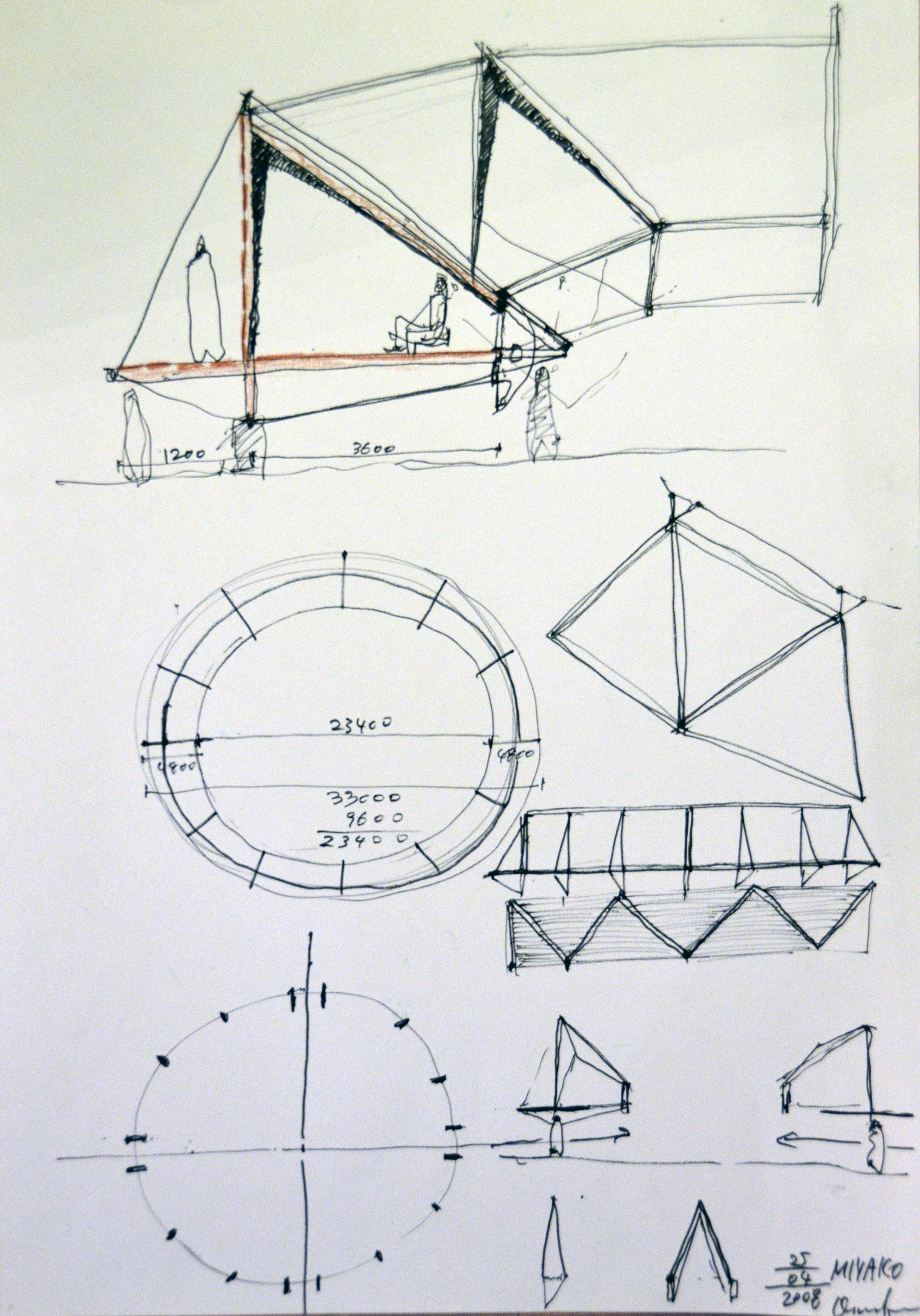

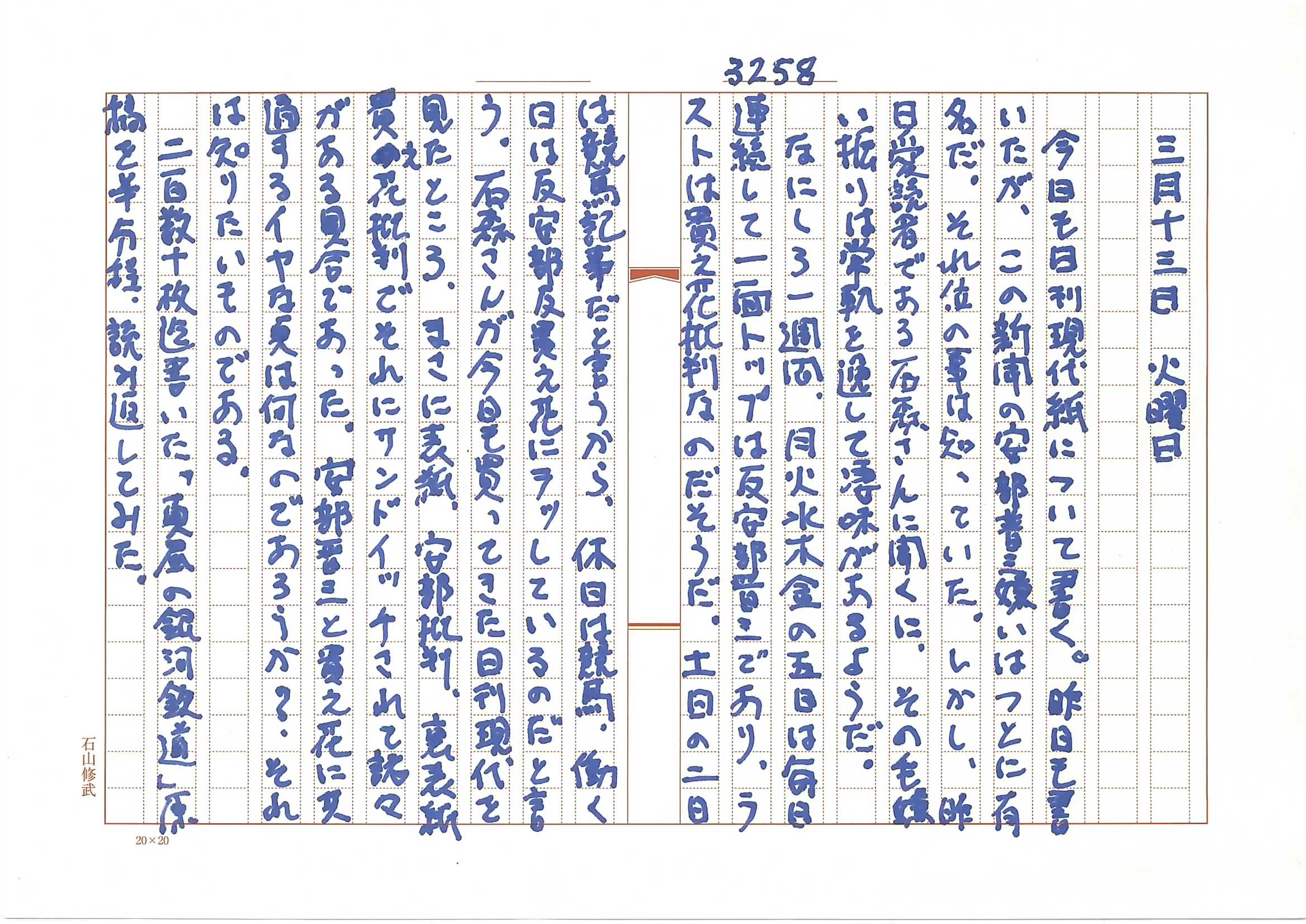

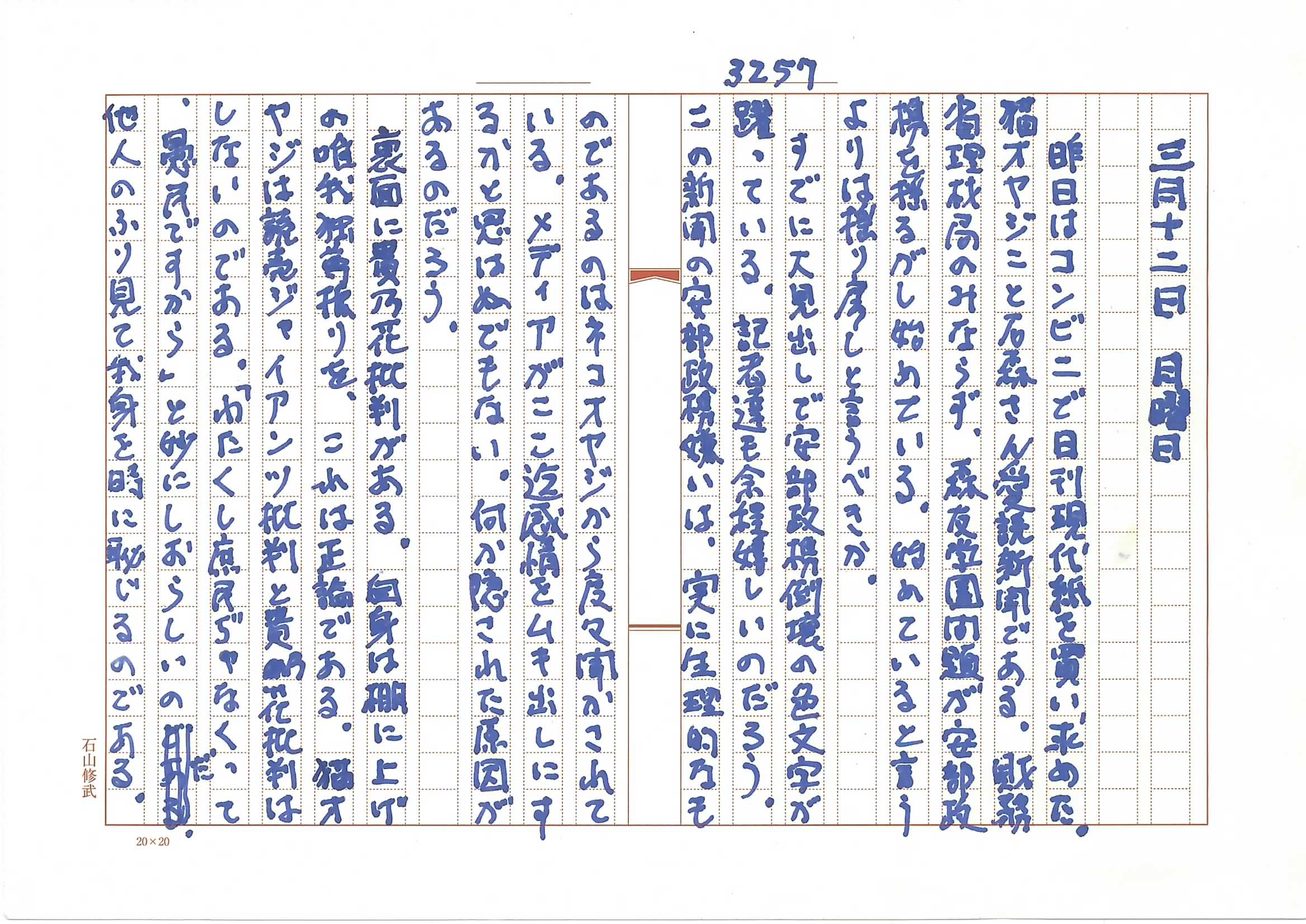

Be attention about the date of each sketch.

Time of one’s life is long and short.

It’s also similar to the deep thinking as one’s vision.

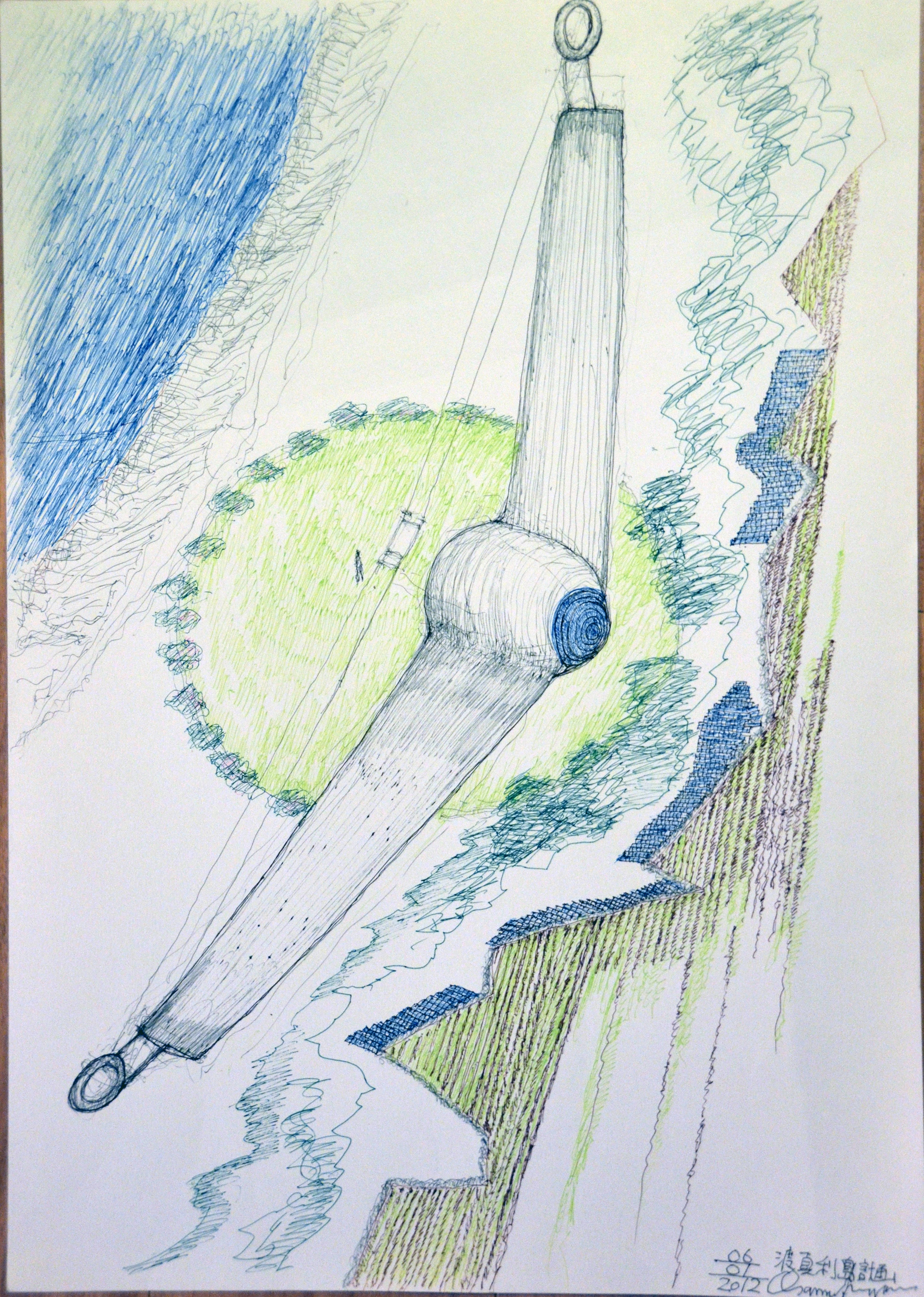

Now, I am thinking about the Ammonite museum in Himalaya.

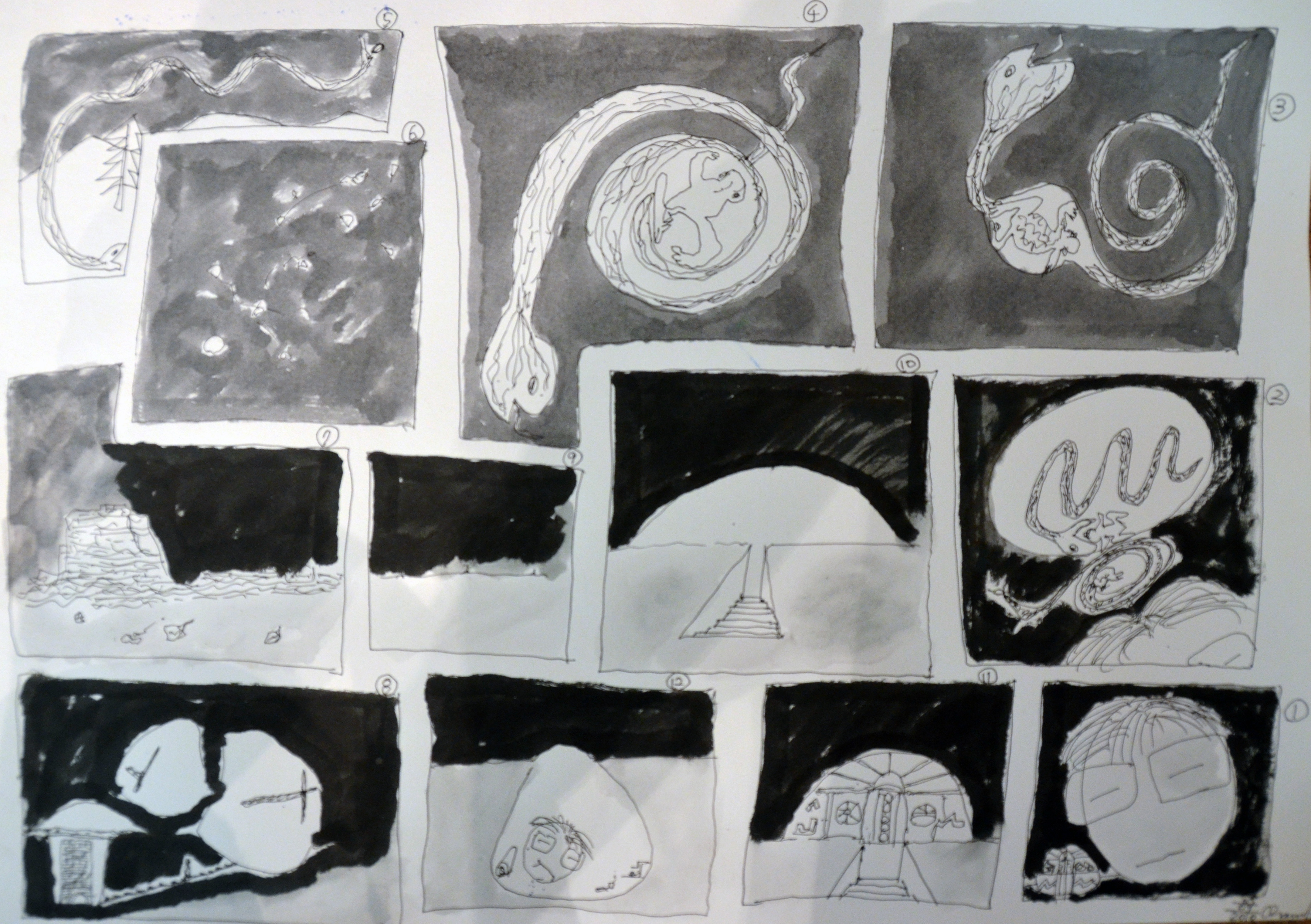

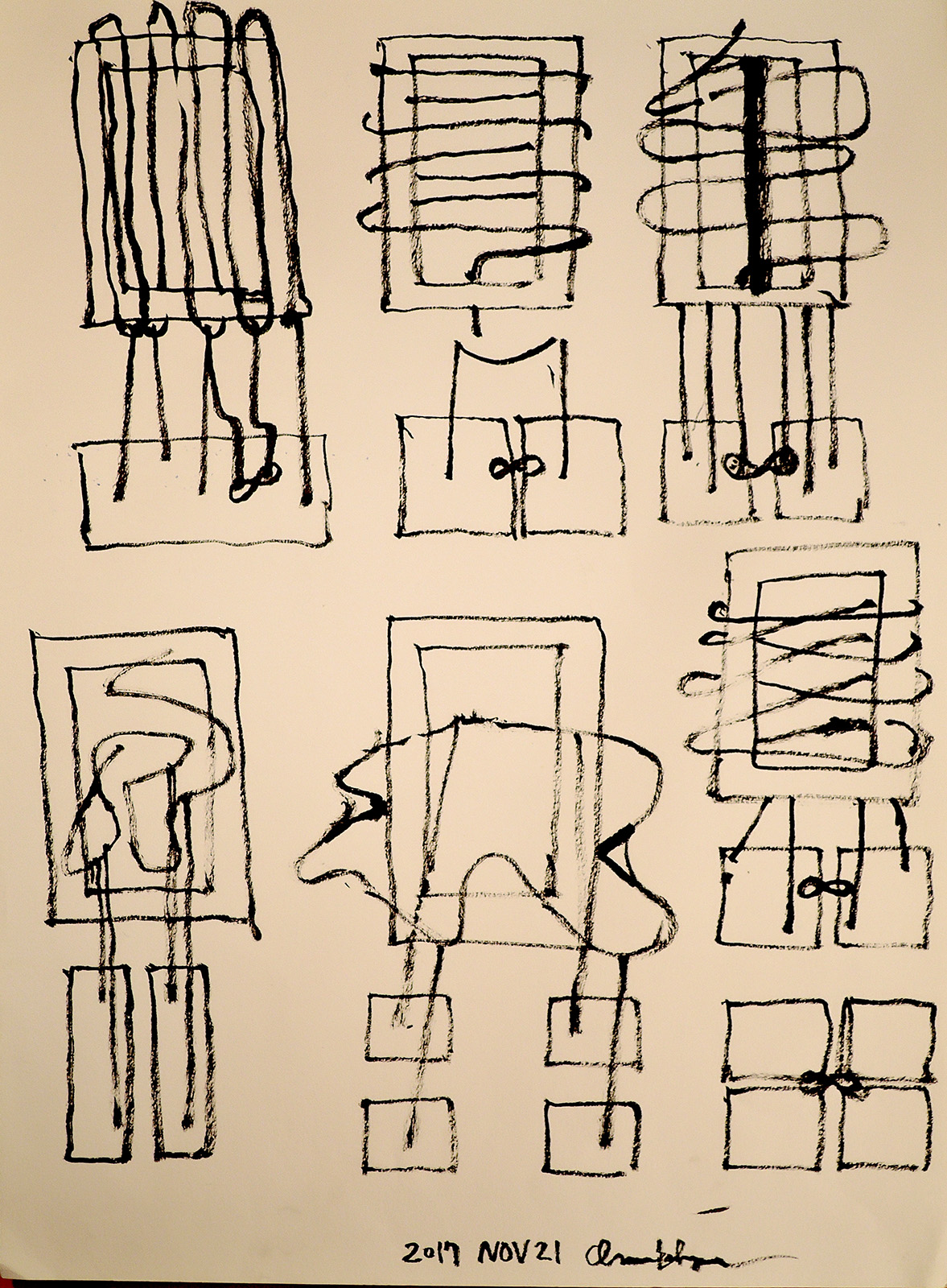

You can notice the basic idea of the torus already appeared in the sketch on12,Mar,2008.

It has passed 10 years.

From the second sketch until the ninth one , I drew them within only the same one day , 25,Apr,2008.

Beginning from the vision including the existence of ‘Anima’, I could consider until about the real structure which meant to the thinking of the physical lightness of Backminster Fuller.

Among this works in one day, sometime I also tended to summarize my route of vision as unlike architectural style which has called modern based on the image of the ‘Machine’ with the composition and the artificial mechanics.

That’s why I had repaired such kind of mind by the last sketch on this day.

Until that thing, I did on one day when I had met the client on his yacht on Okinawa bay.

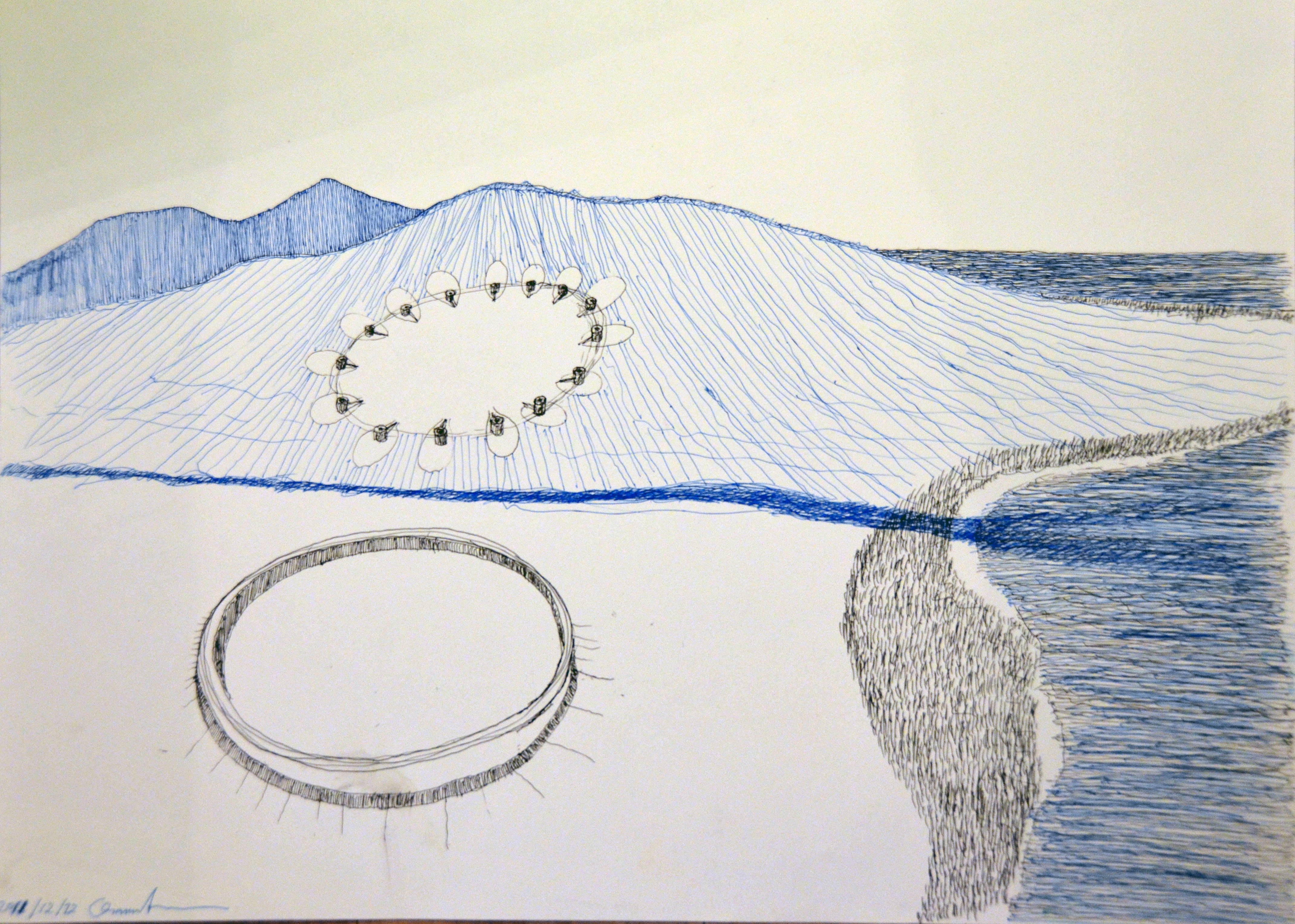

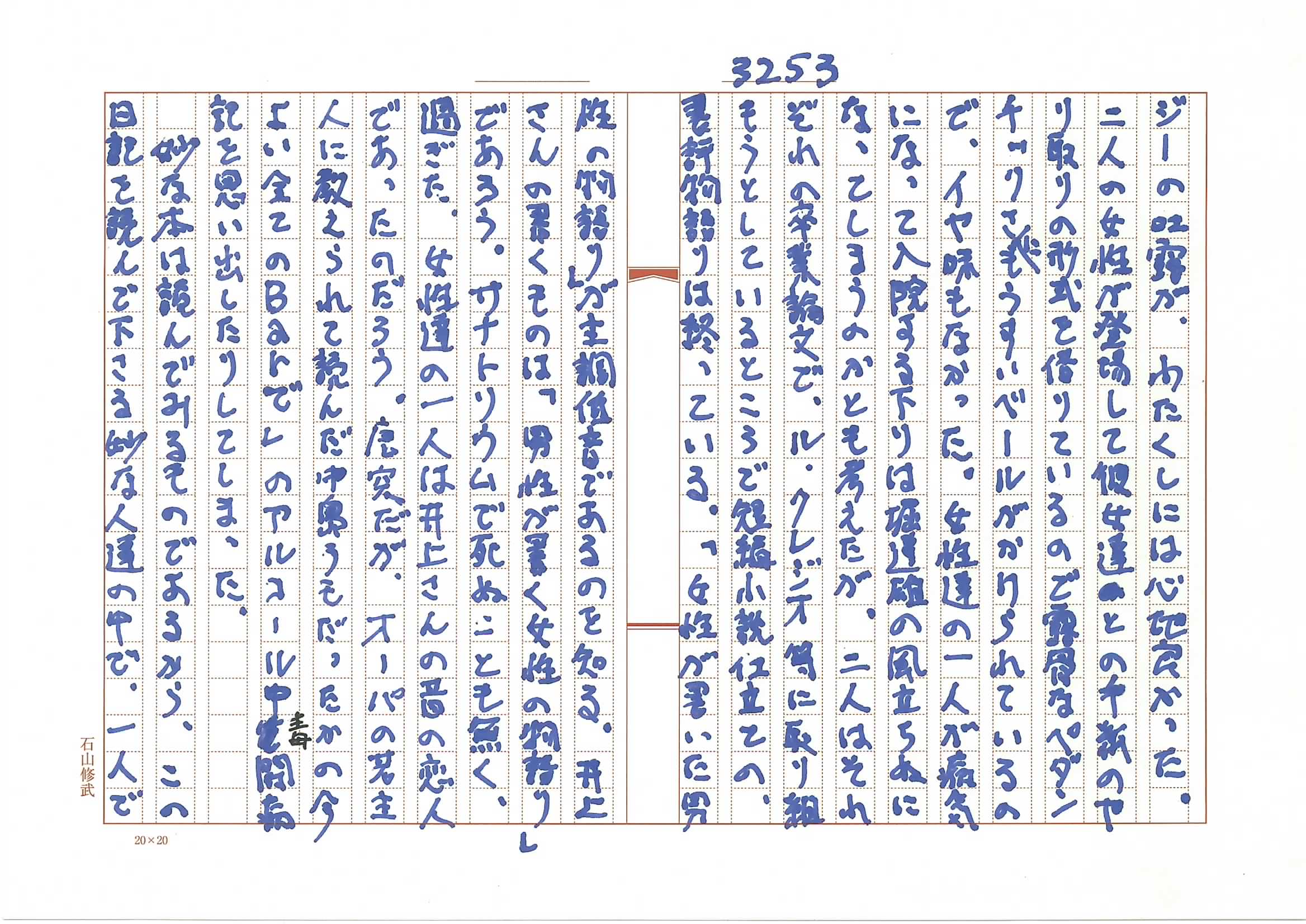

After these thinking on one day, I has tried to maintain my basic principle about ‘Anima’ through my daily life too. So, for the idea of Rikuzen-Takada as the disaster area in Tohoku drawn on 20,Dec,2011 , the torus has appeared again. However, I thought it’s too wide and long time span issue for me at that time. This feeling let me try again to think about Fukushima later.

I never mean to only the humanity.

We also has needed deep logic about such kind of things and it’s not based on the general modernity.

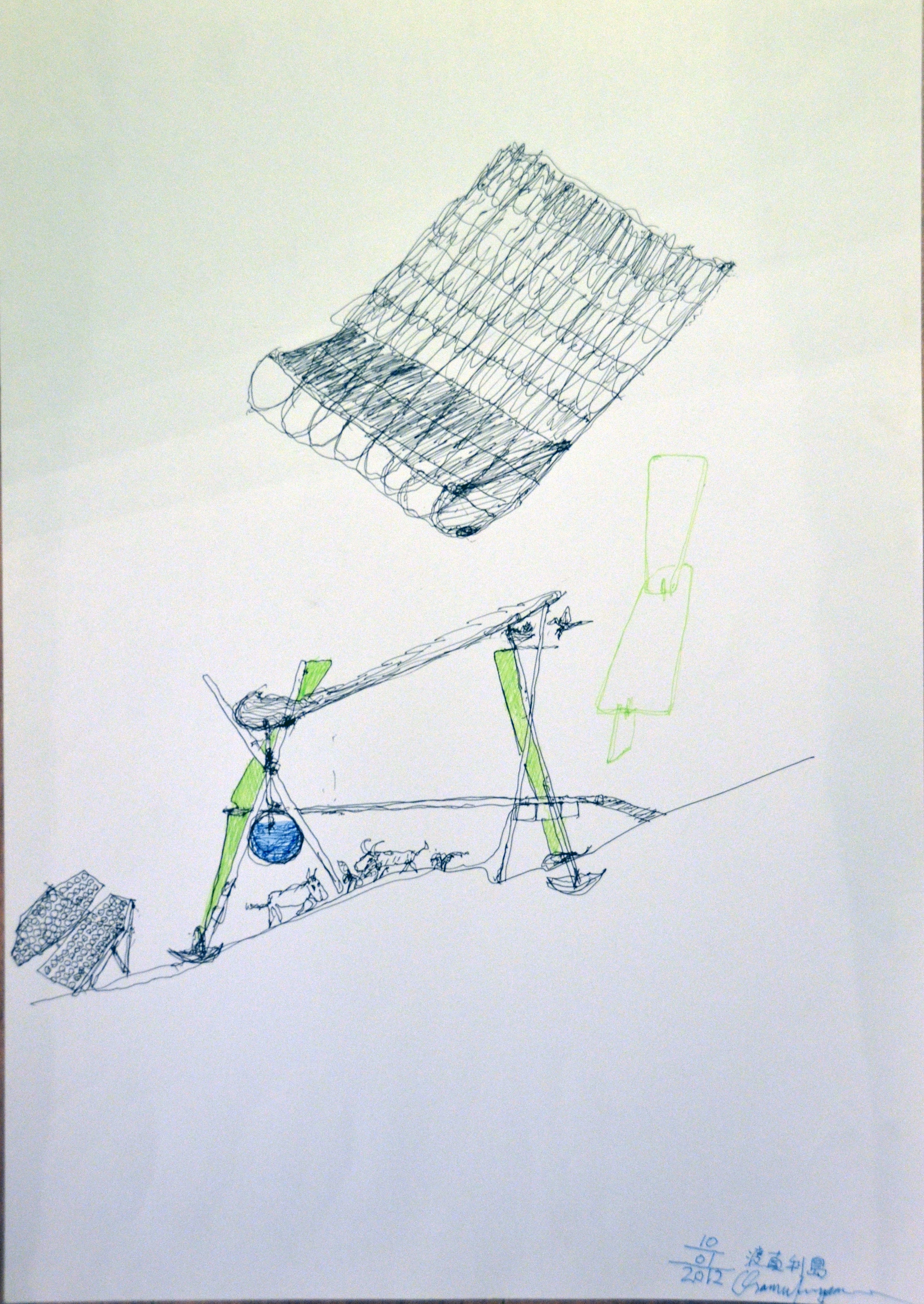

And then, I has summarized this vision by the idea I named ‘Open-Technology’ like the sketch on 10,Jan,2012.

The torus is also circulation and continuous.

When I had thought about this kind of thinking, I had visited a ruin of astronomical observatory in Uzbekistan on 9,Dec,2015.

Seeing this interior, the idea of the torus has got standed vertically.

I has seen what I had wanted to see while those several years.

Now, this thinking leads to the vision of Ammonite Museum.

Like this saying, the time of your life and the thinking time for one human’s principle idea is long and short.

Be attention that the fractal time span has passed today, too.

***

Osamu Ishiyama told me on 24,Jun,2018.

Taishi Watanabe

From Miyazaki Kushu Japan

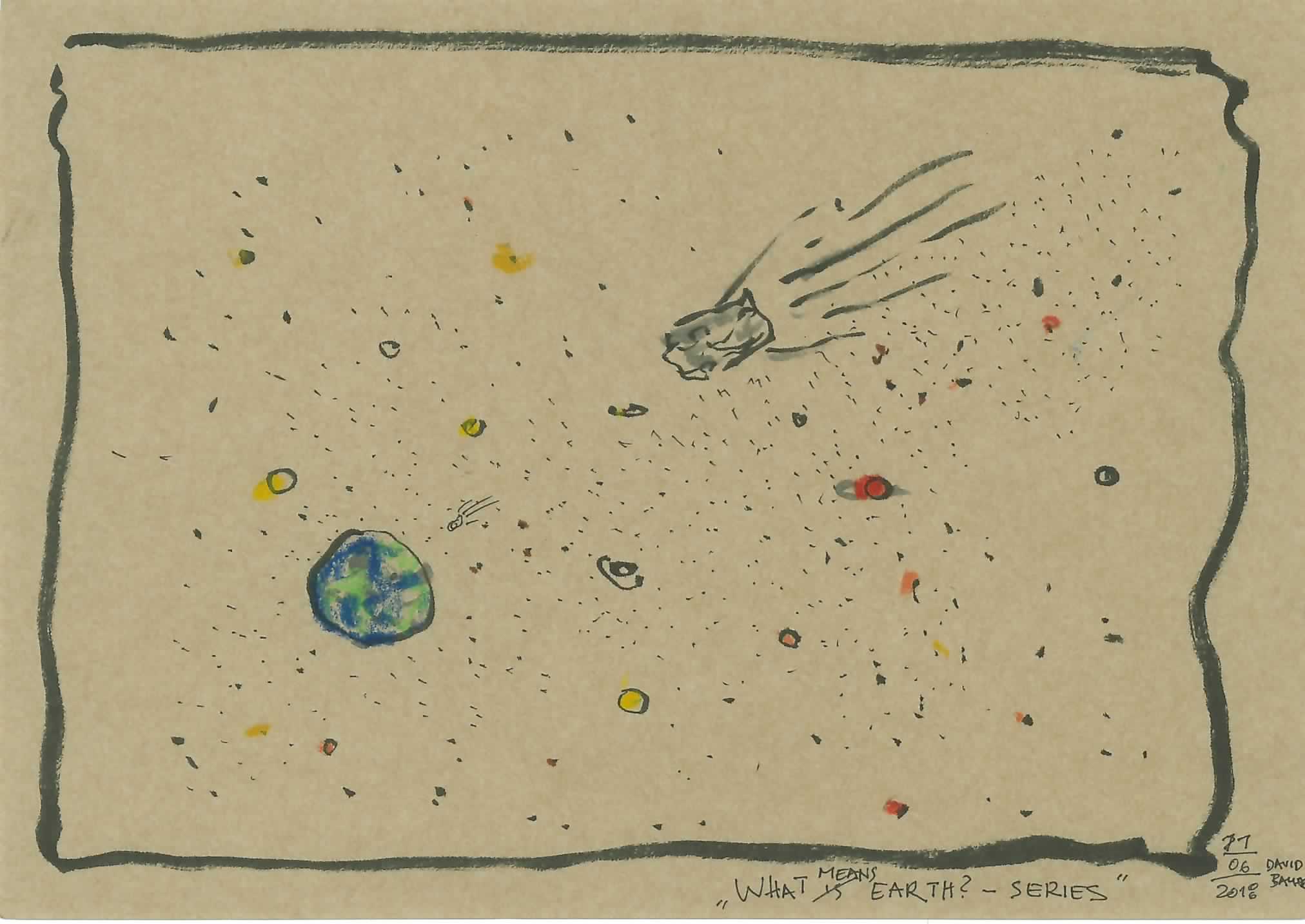

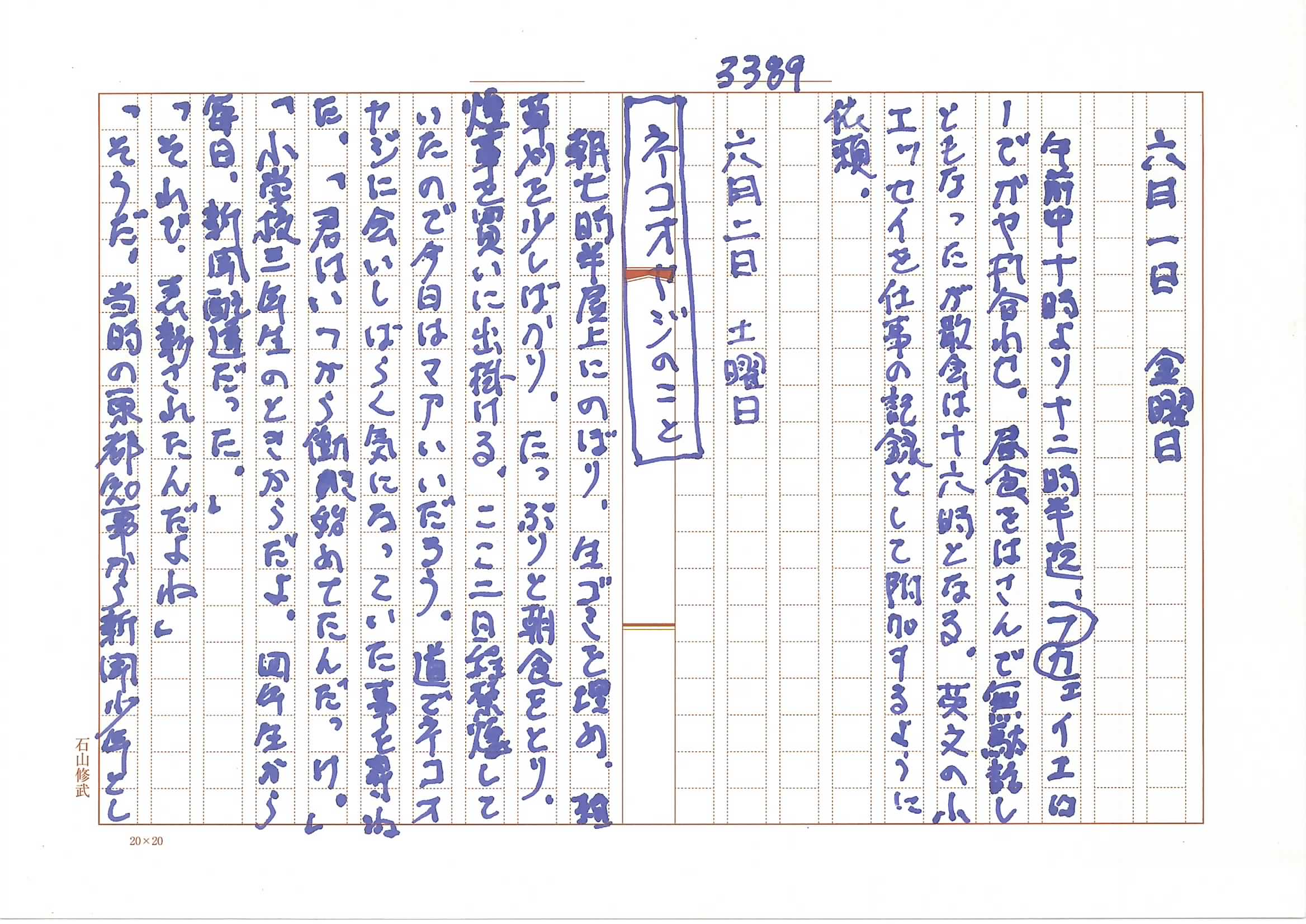

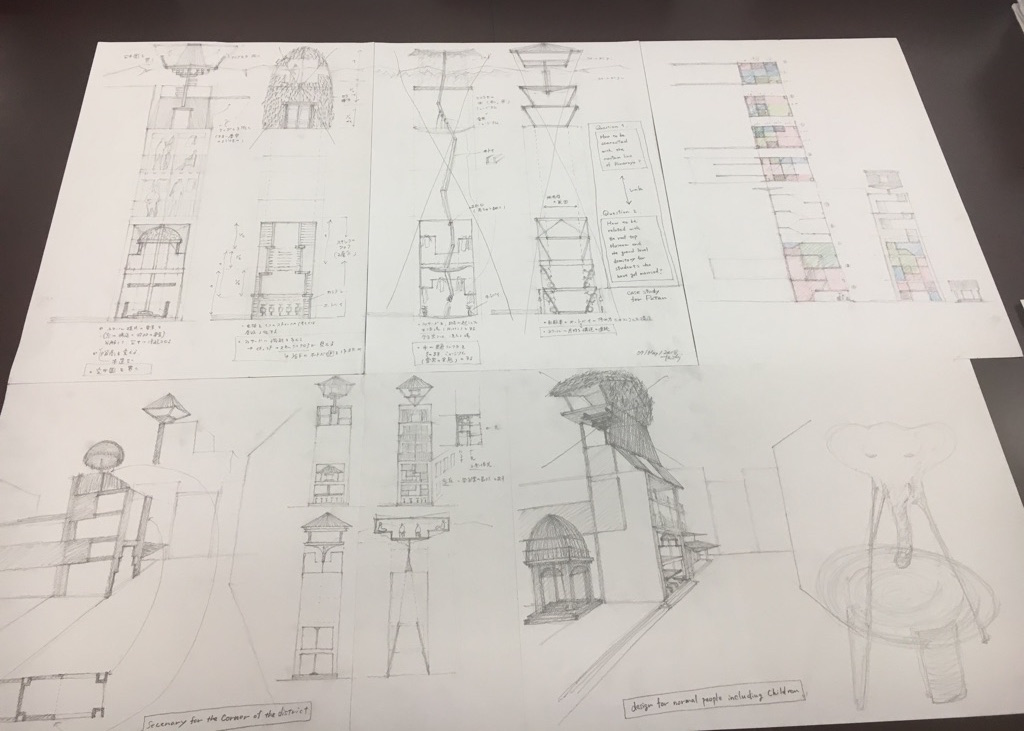

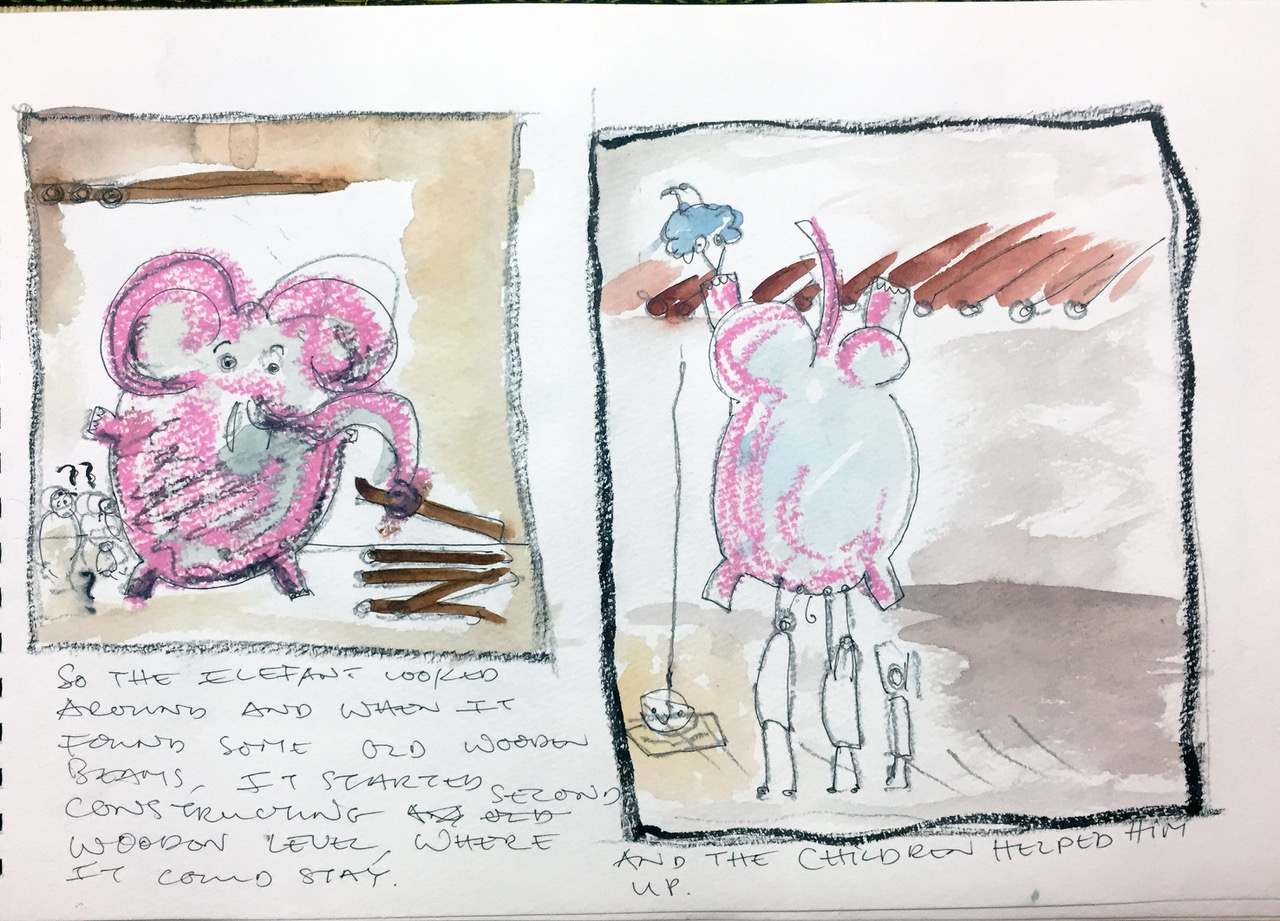

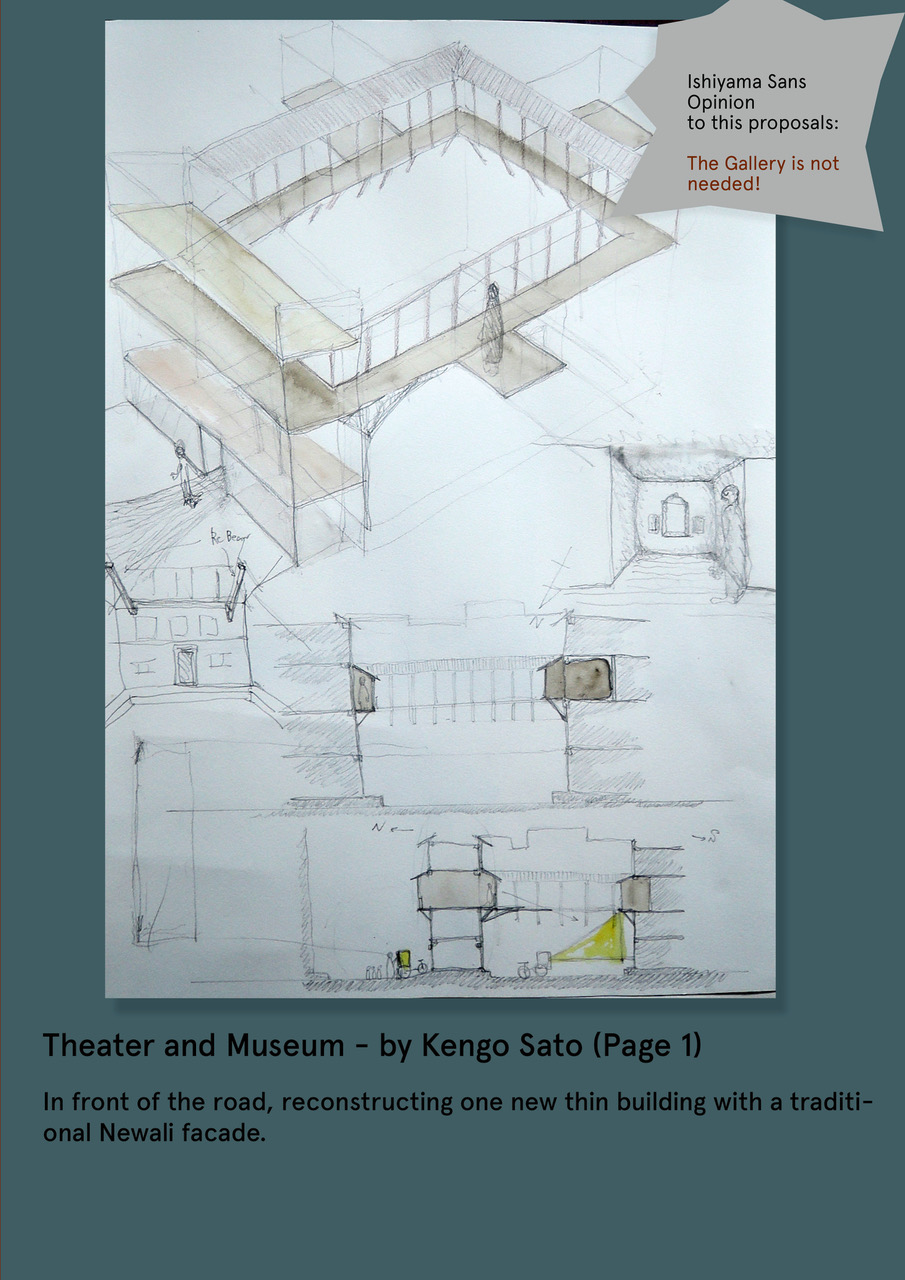

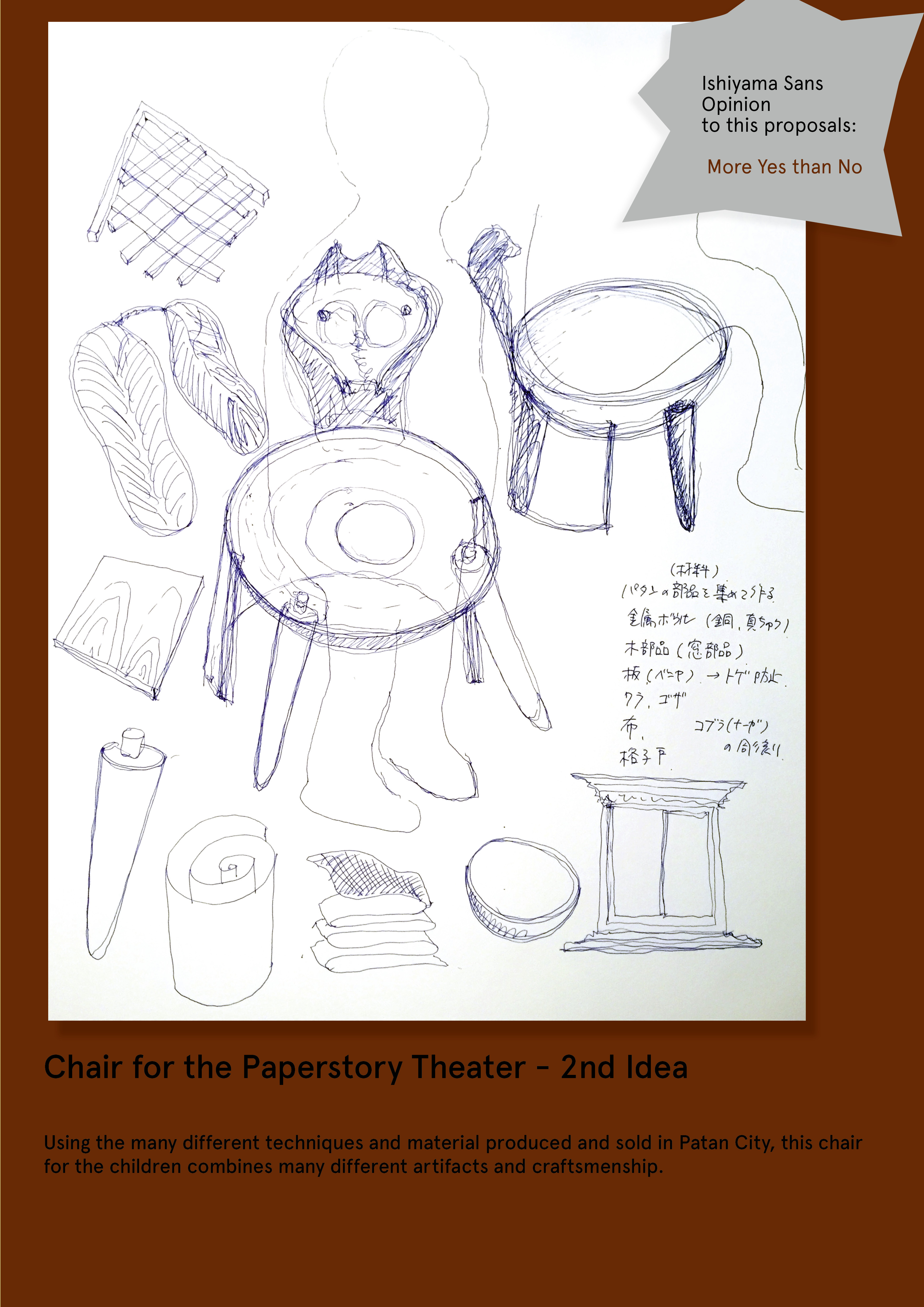

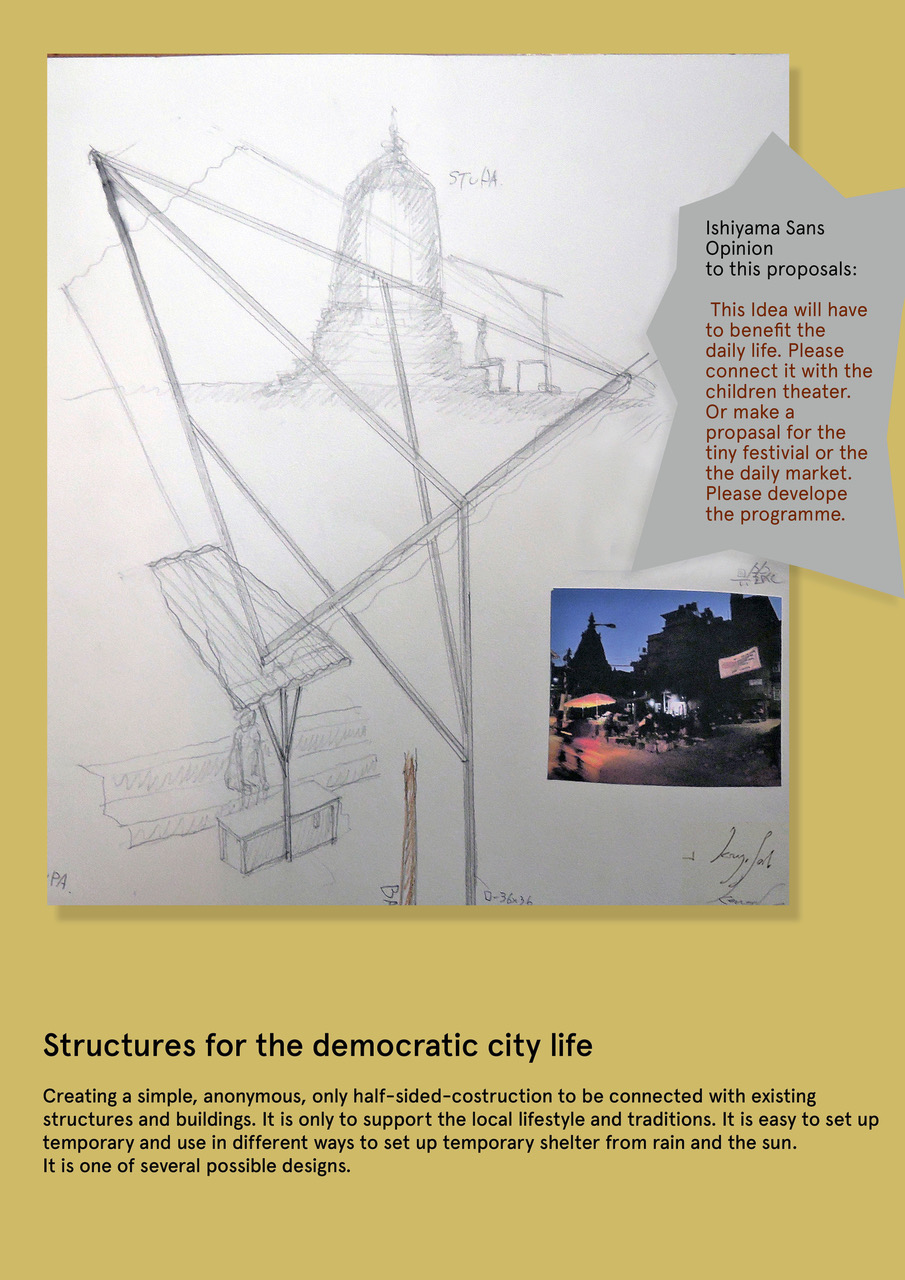

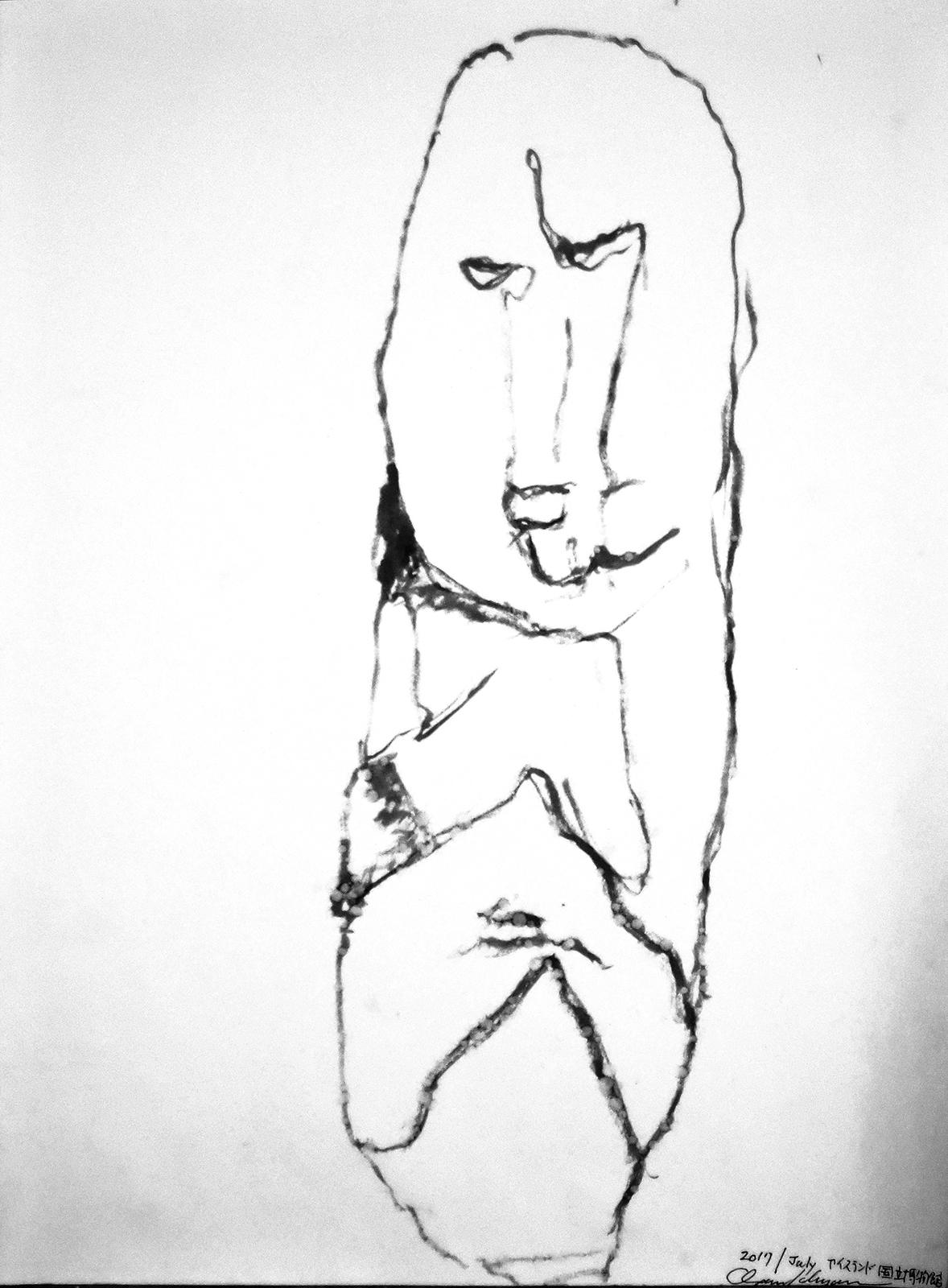

Children Museum, David Bauer. Living Anima on Stone.

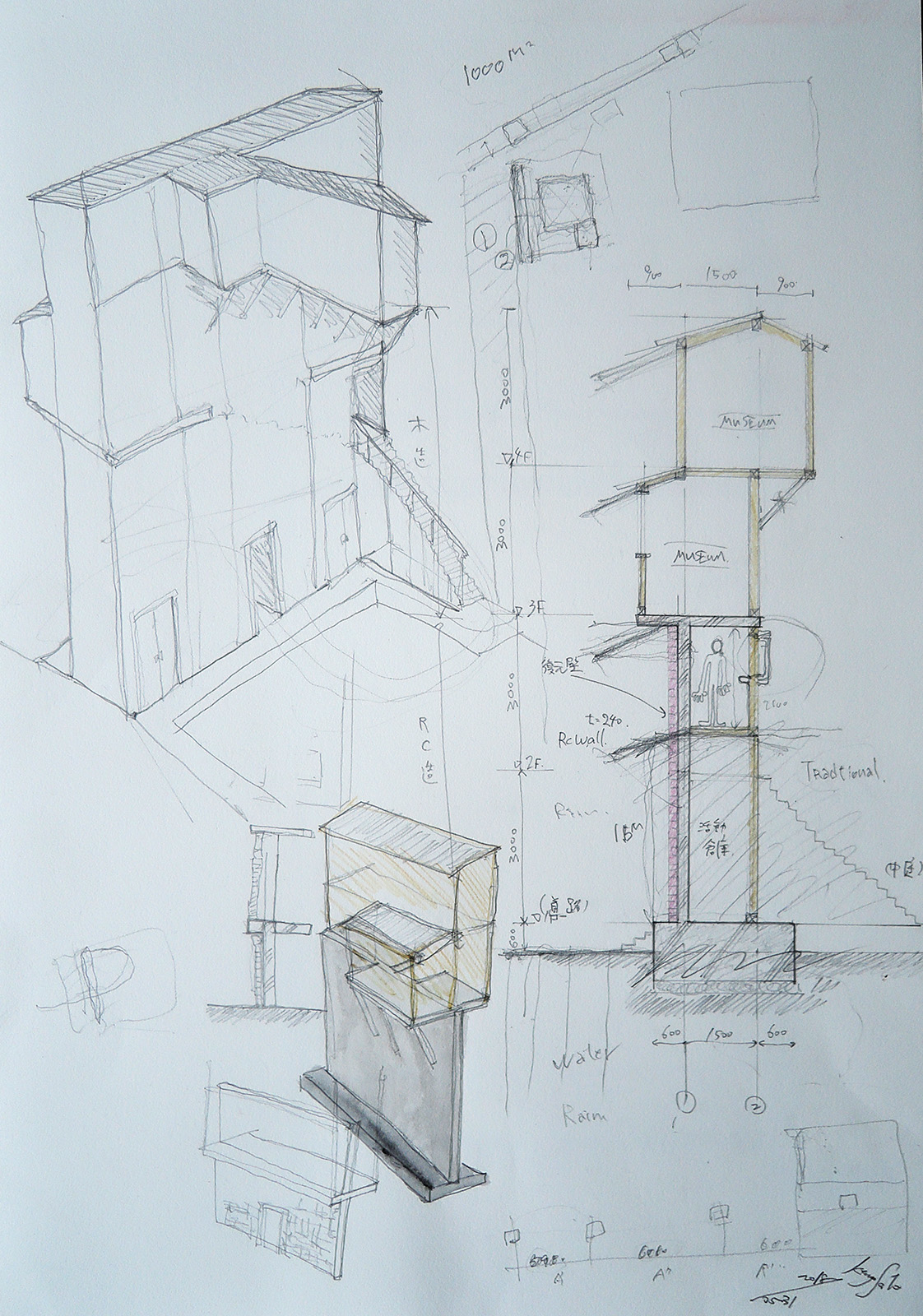

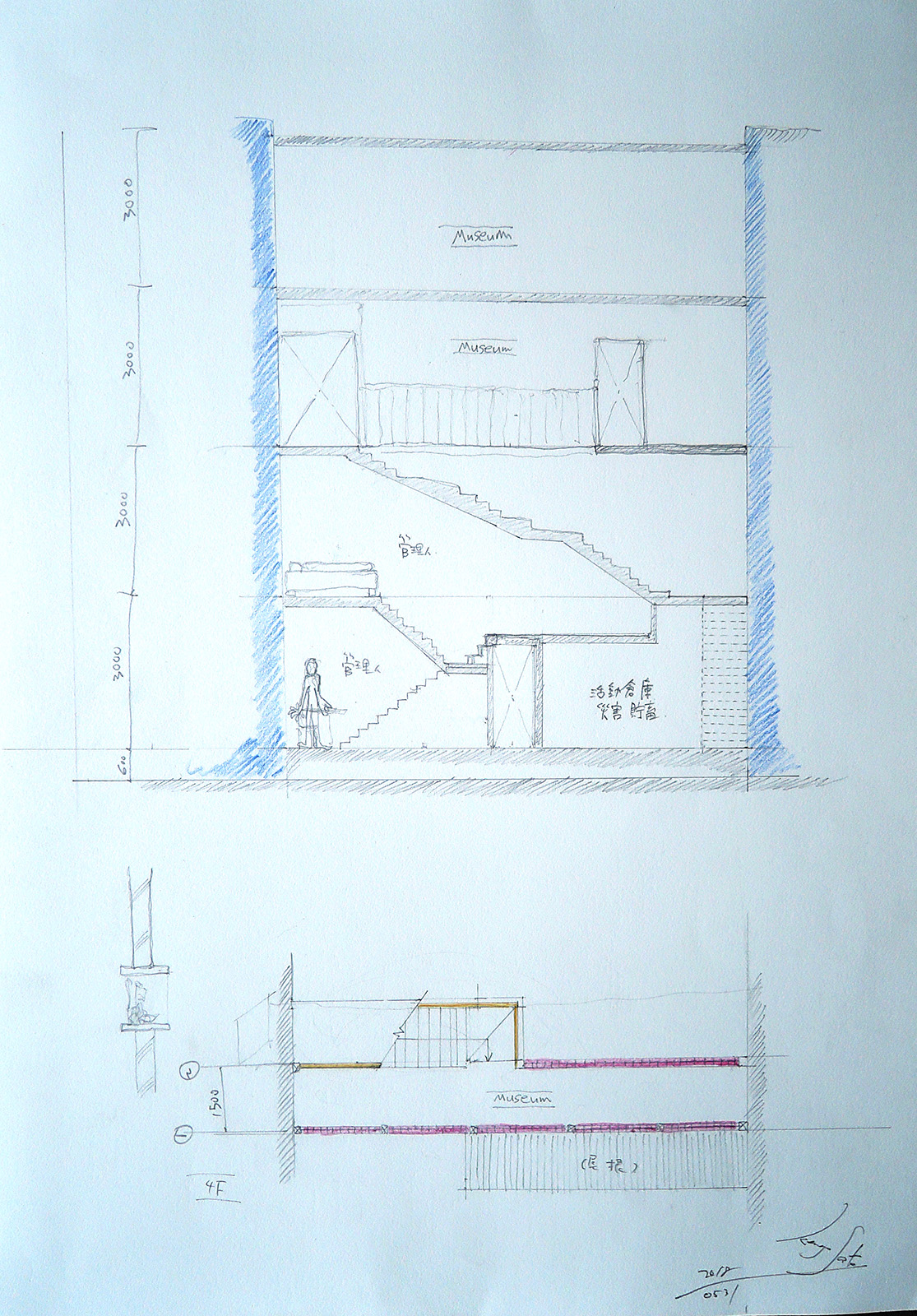

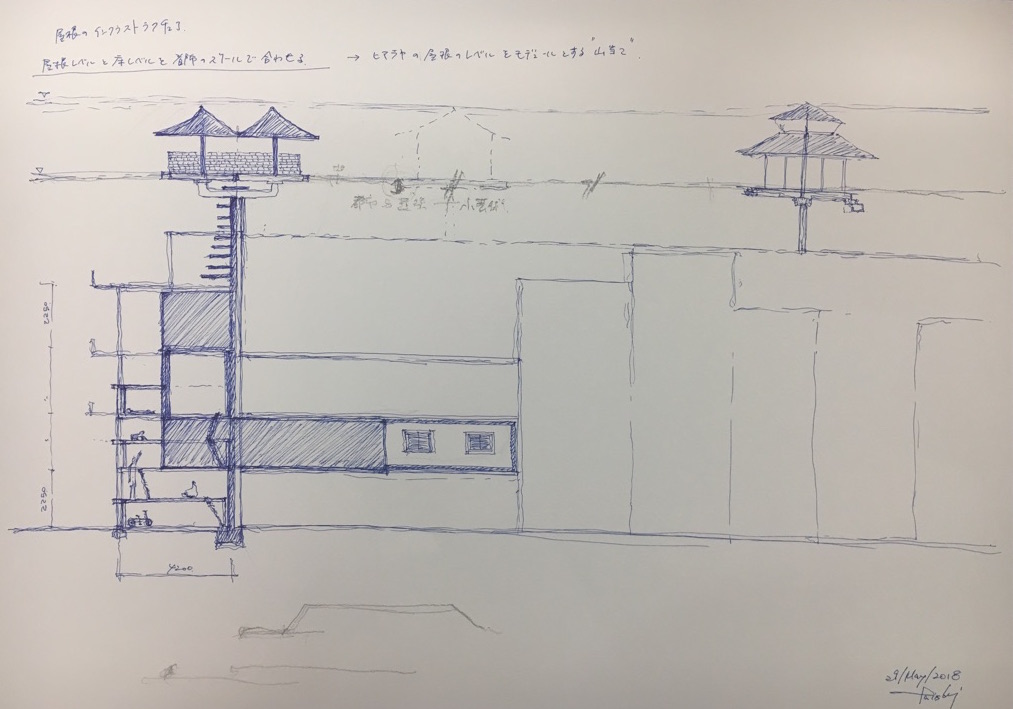

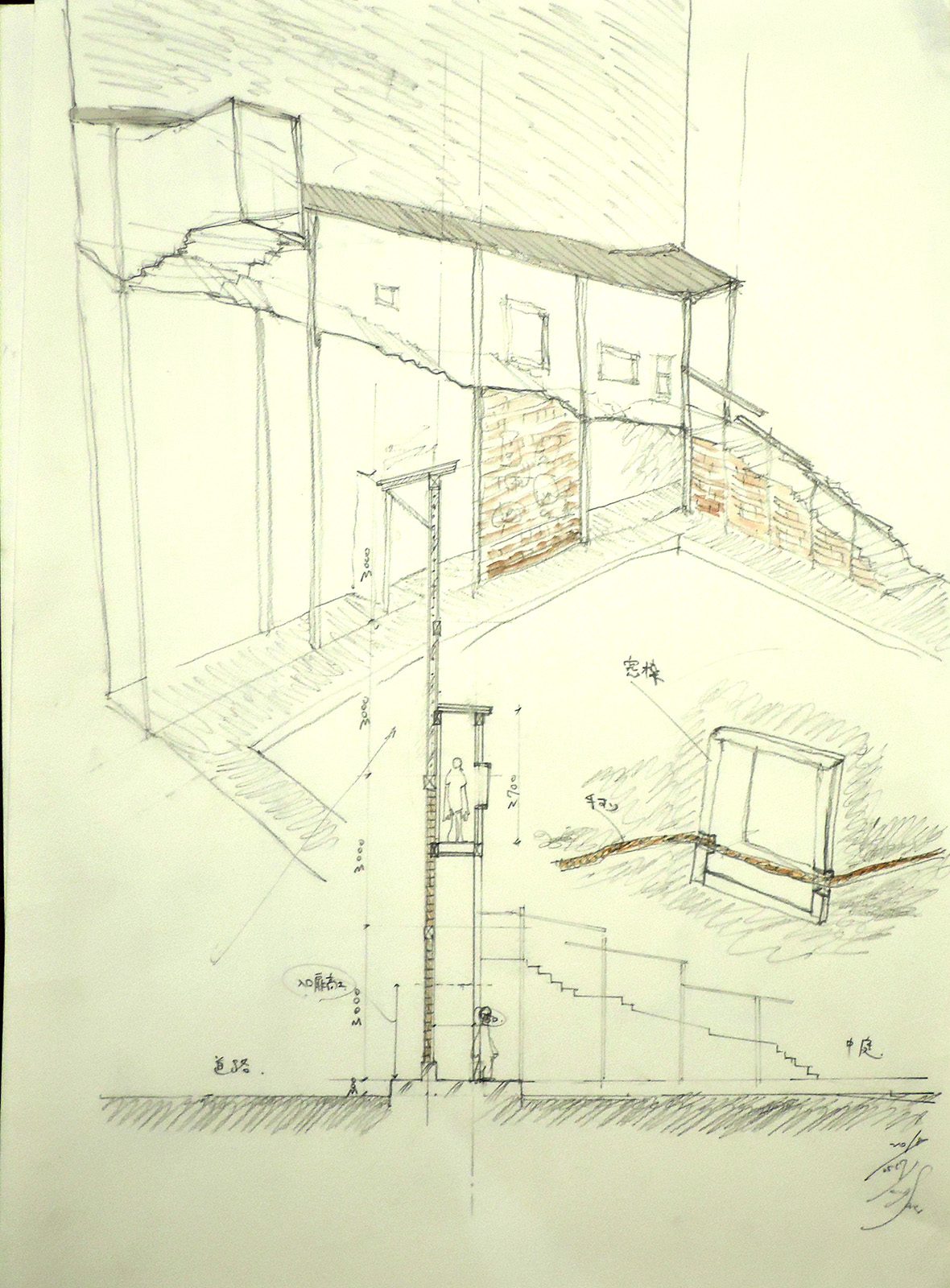

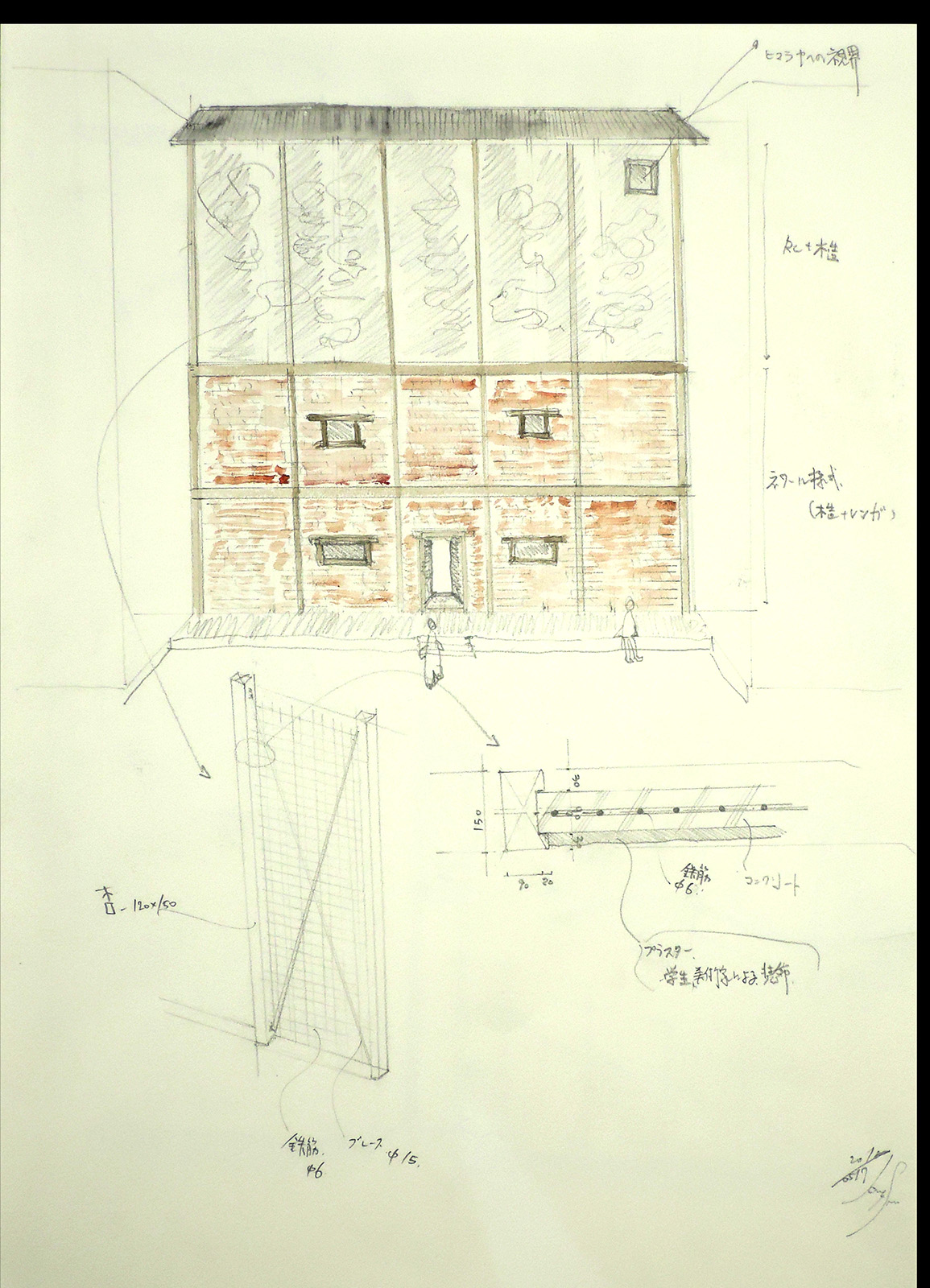

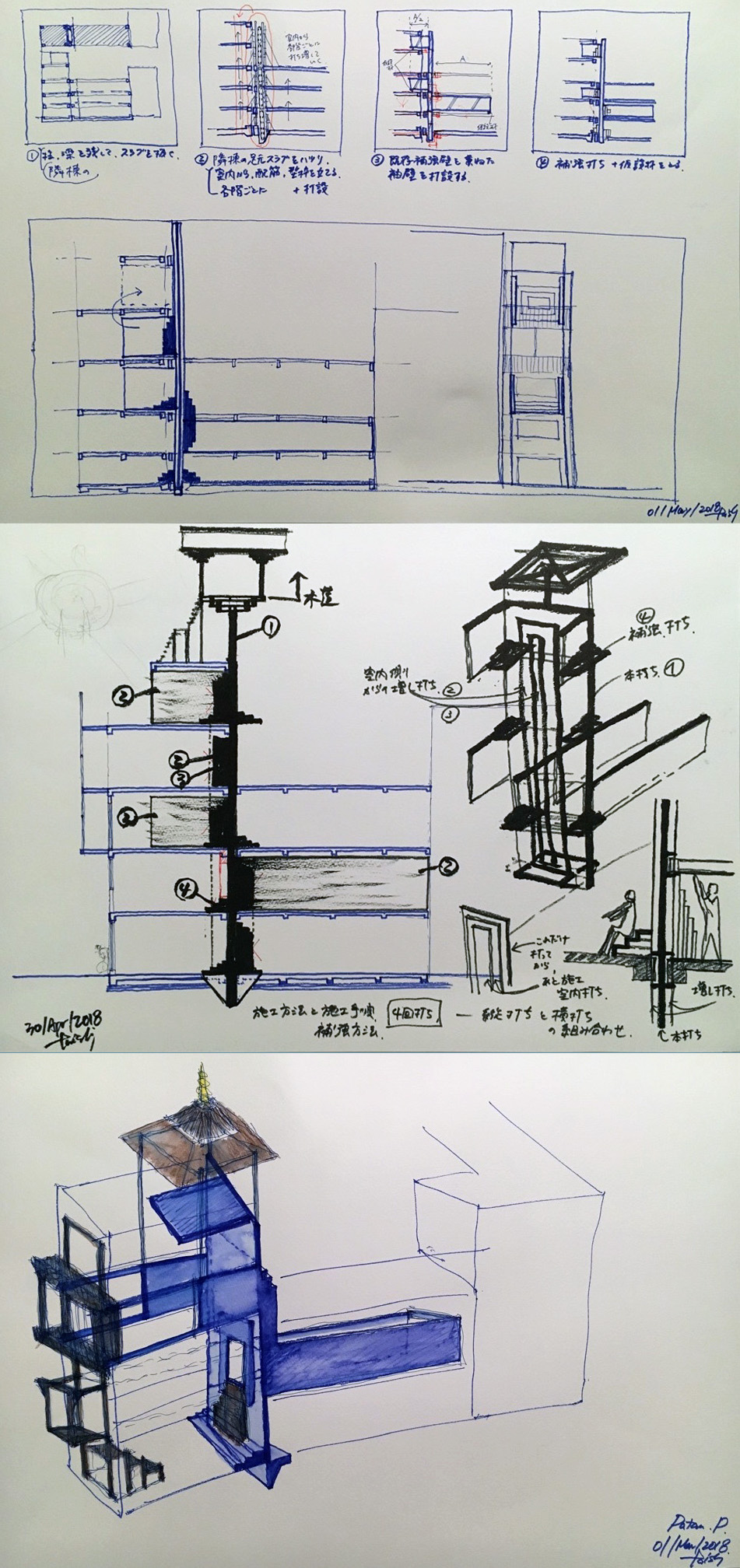

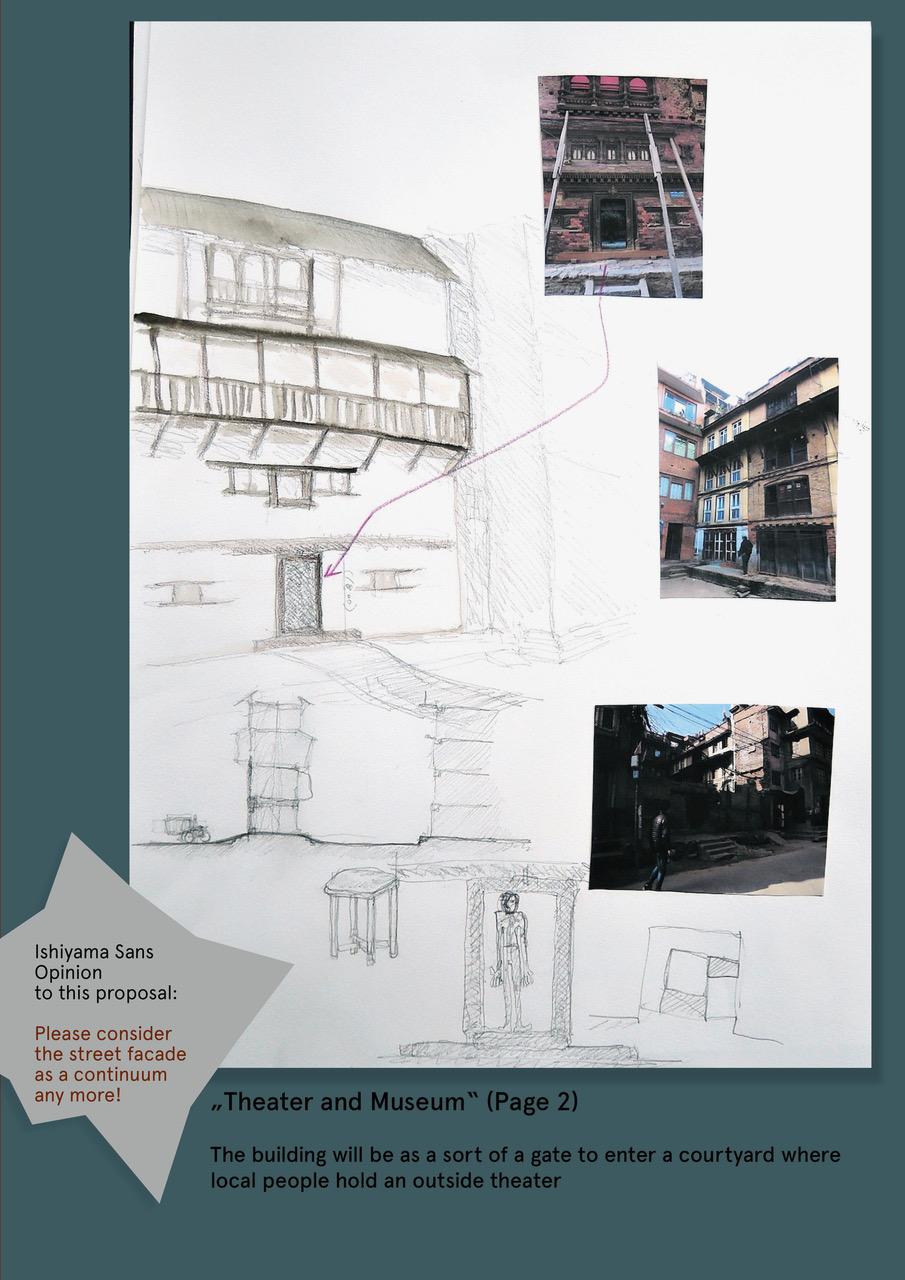

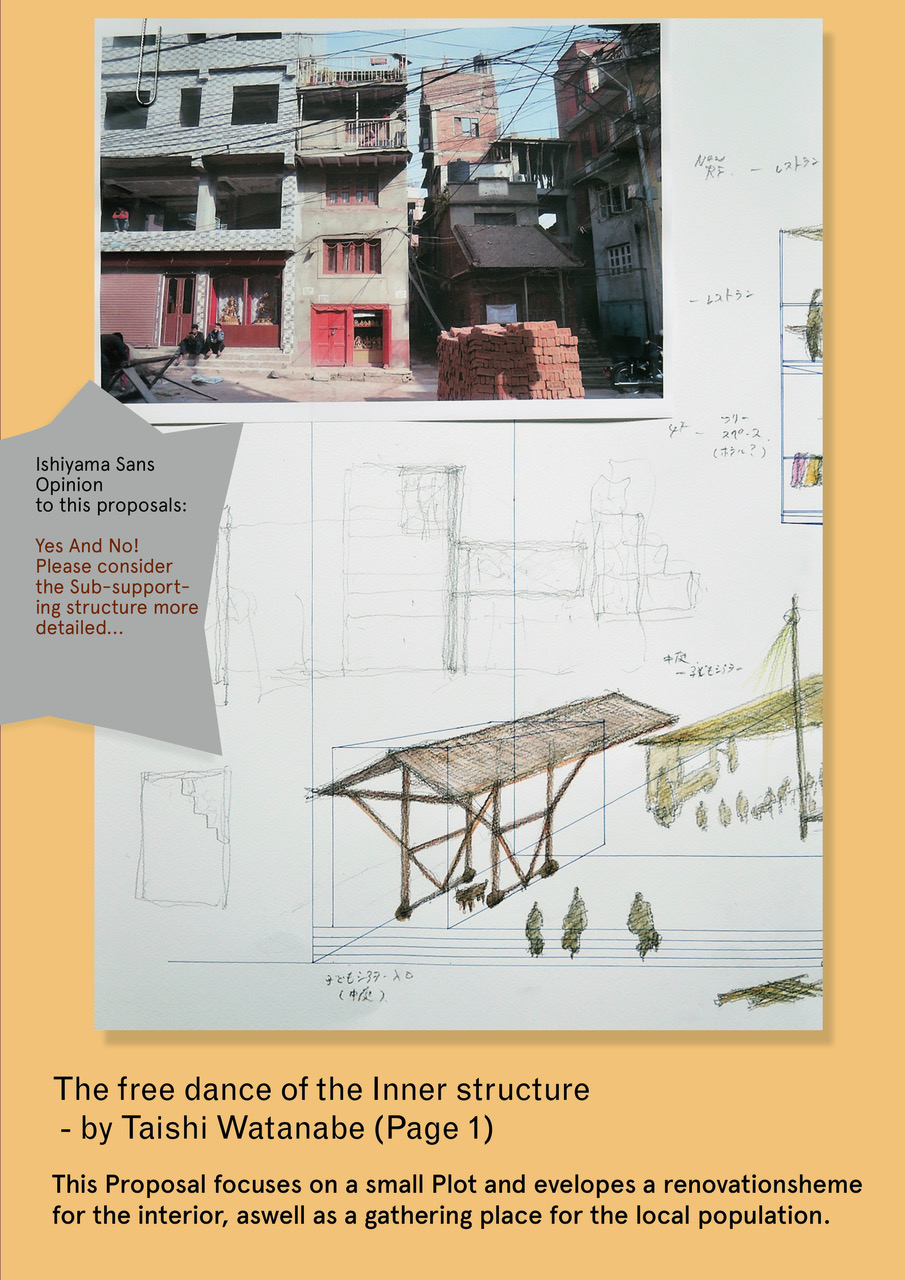

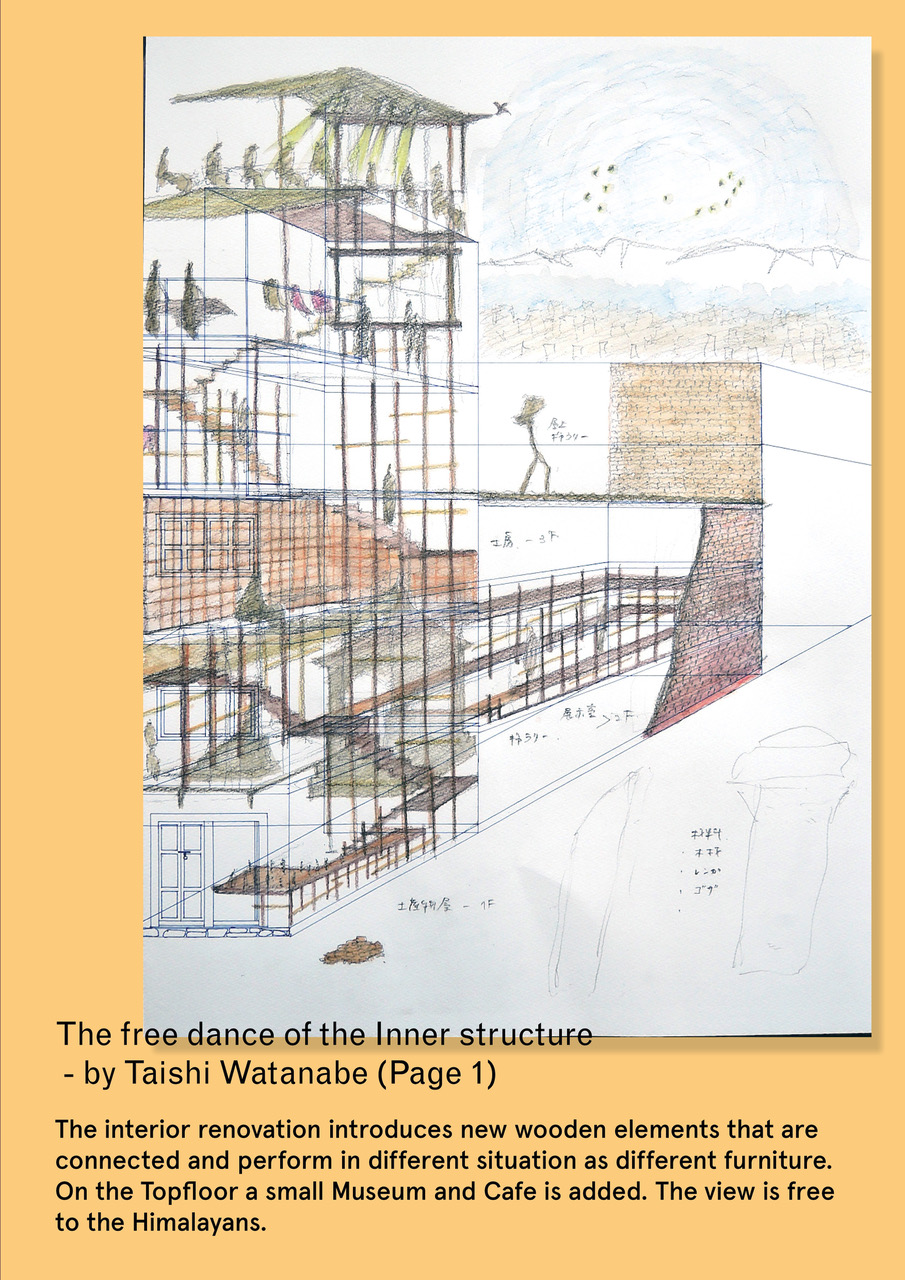

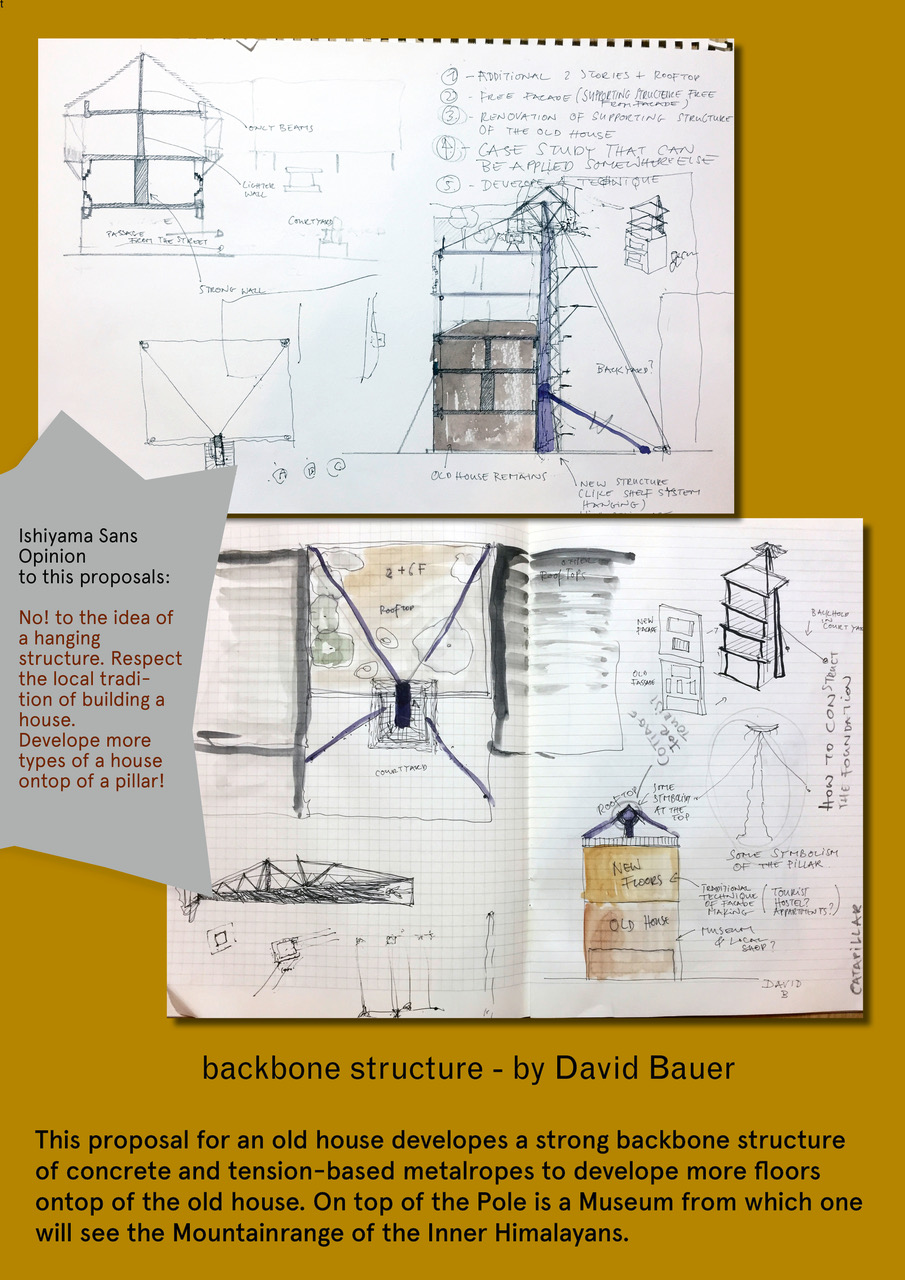

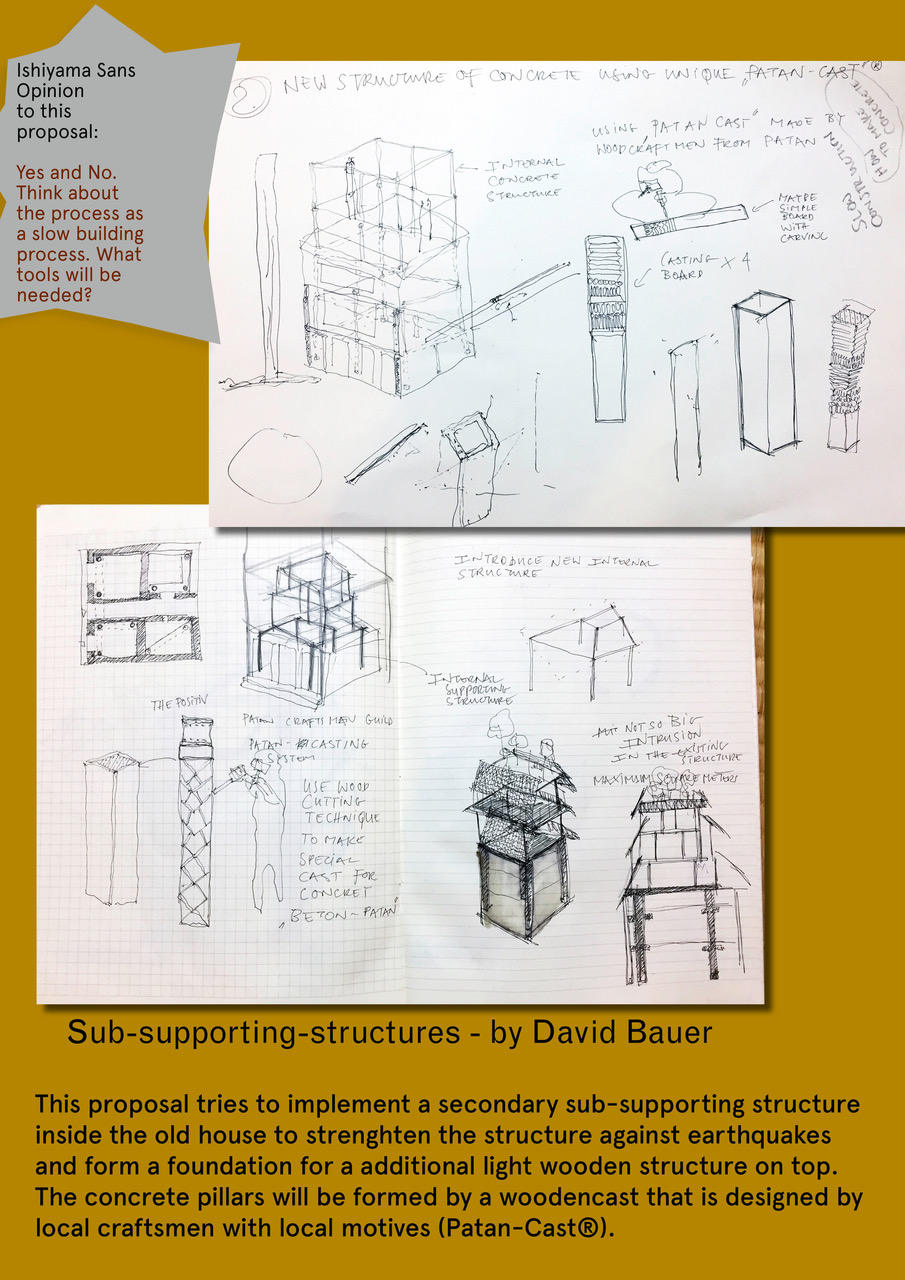

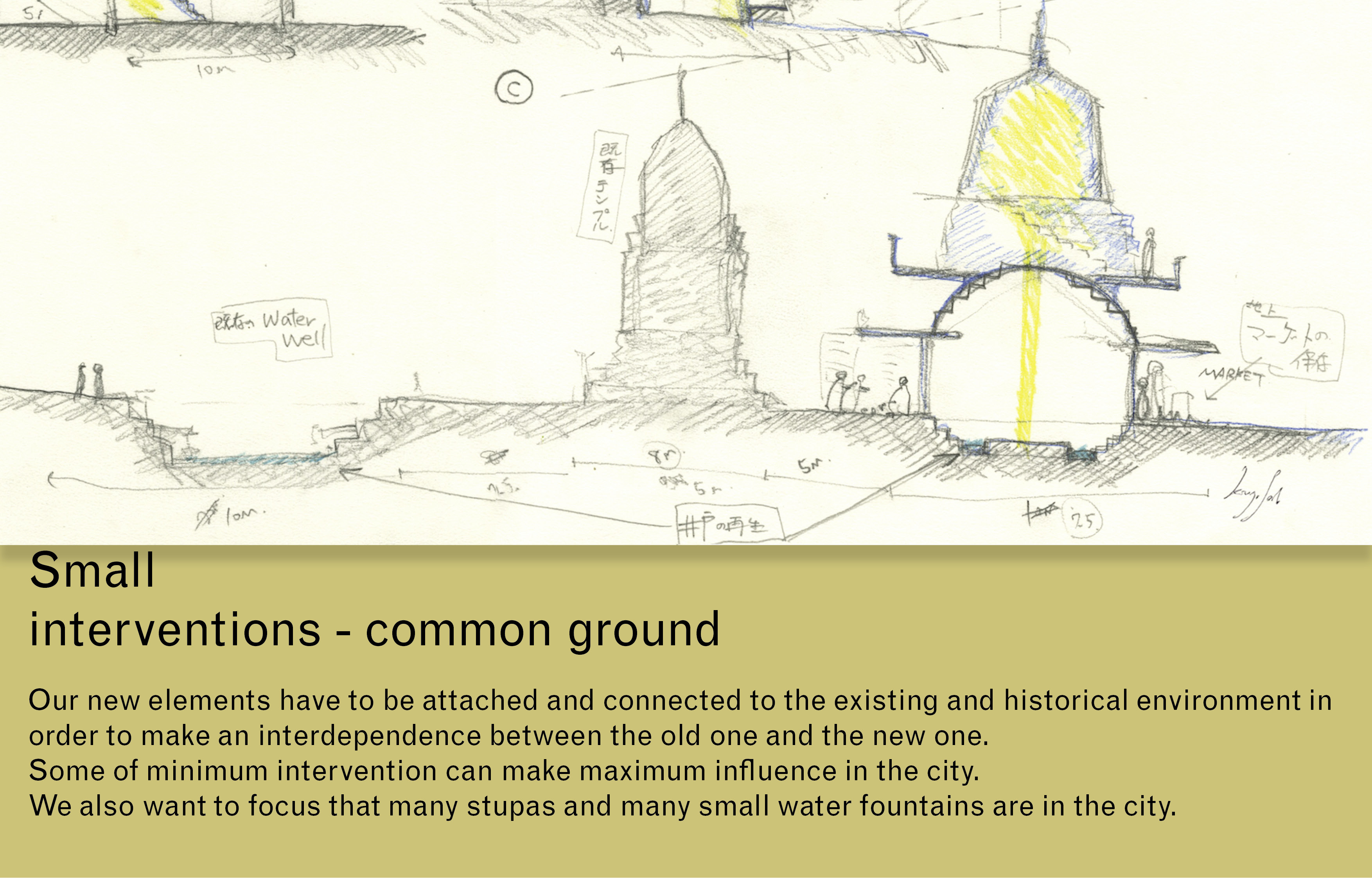

This Idea, setting one big wall and a floating slab, is for supporting a restored facade which has a traditional style and potions with wooden structure.

But this method is too much exaggerated and not fit with the local city landscape in Patan.

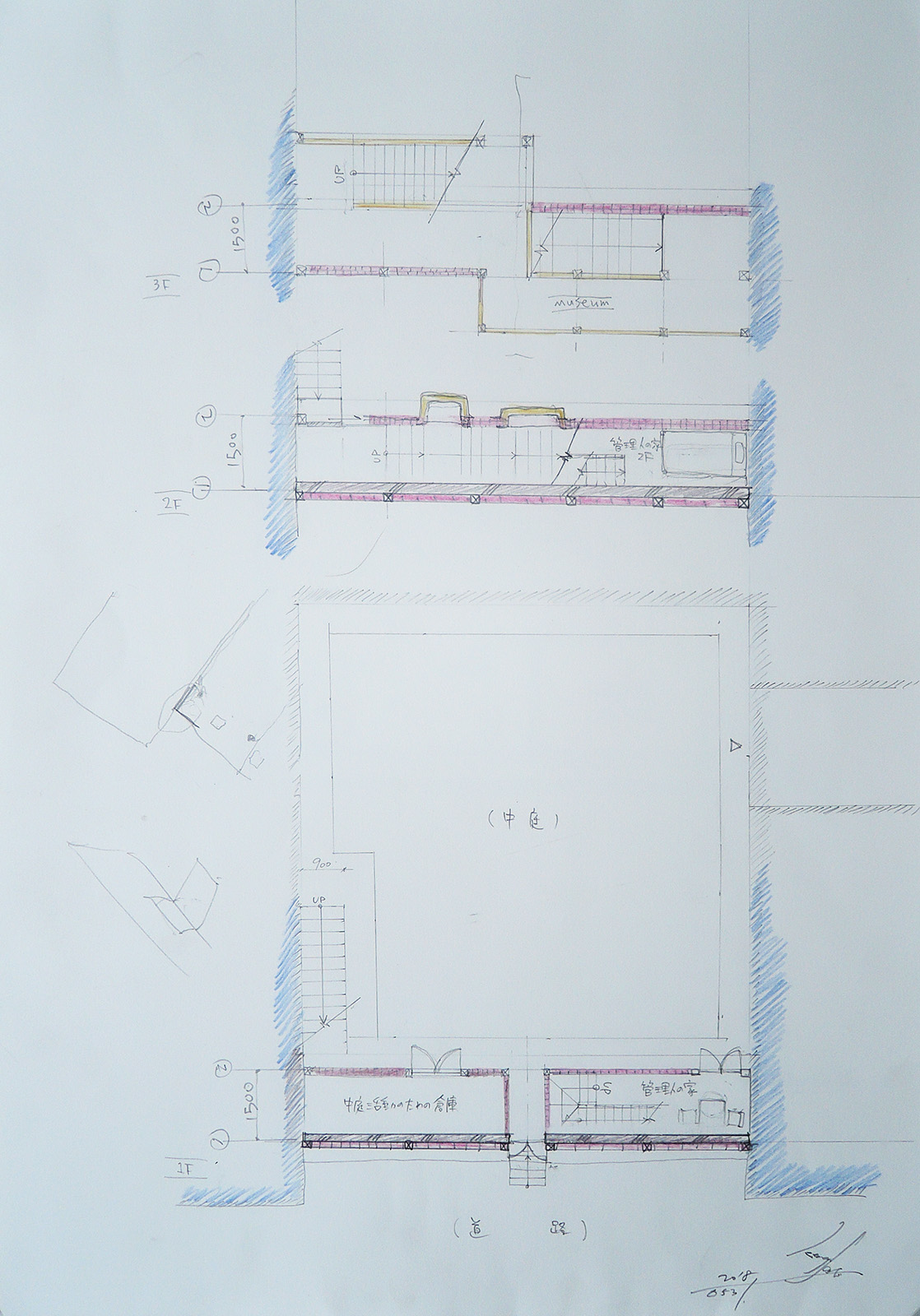

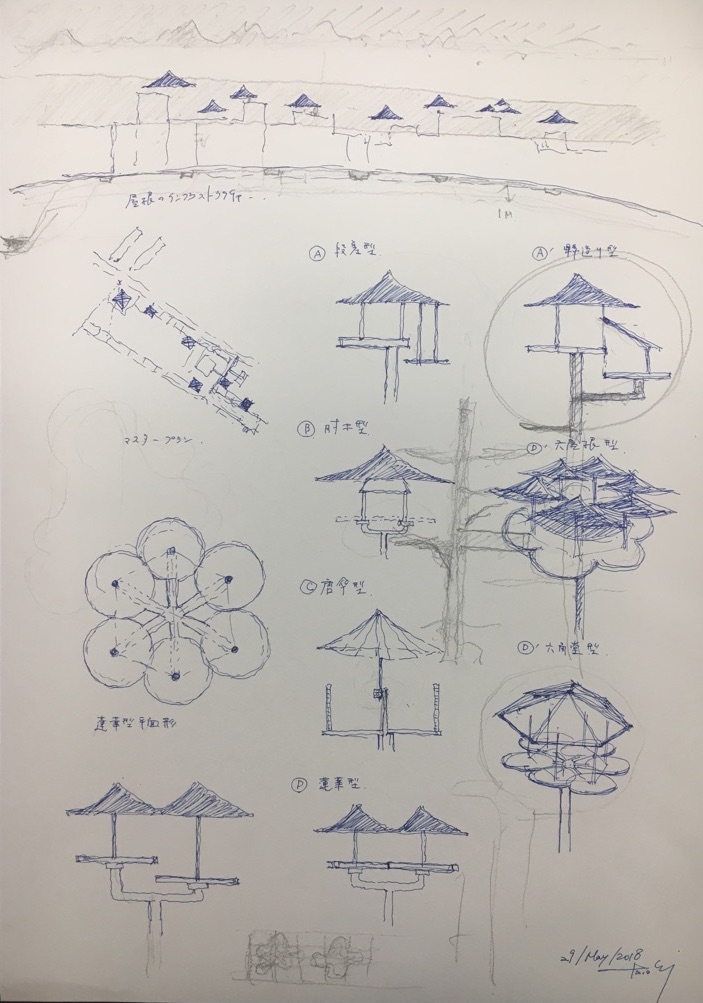

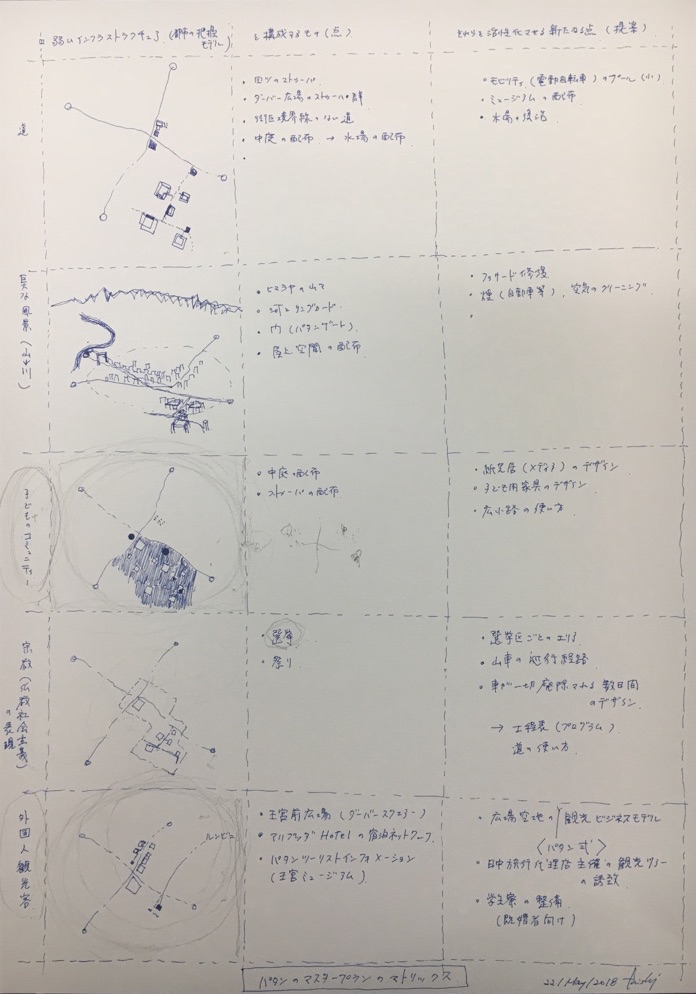

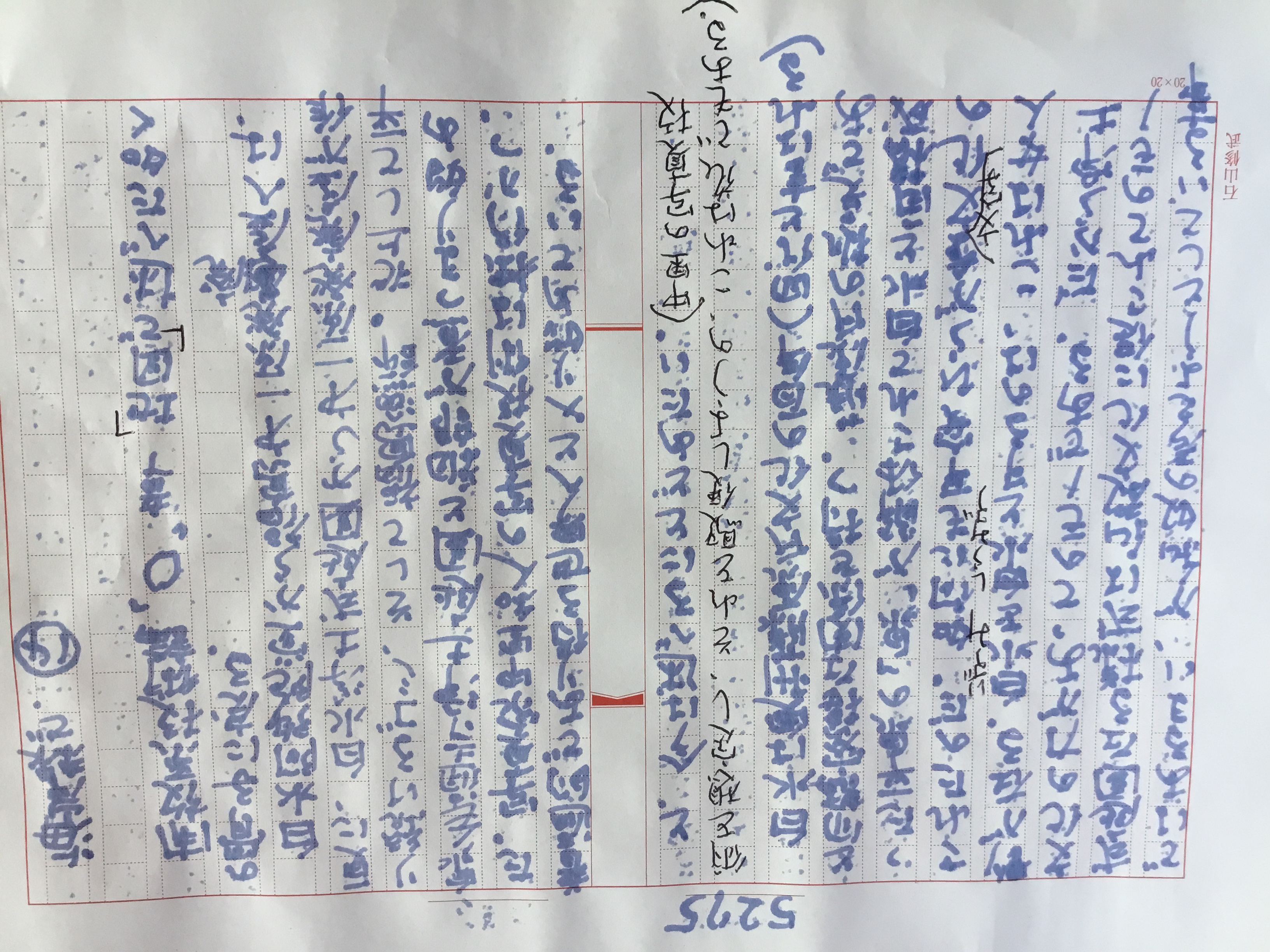

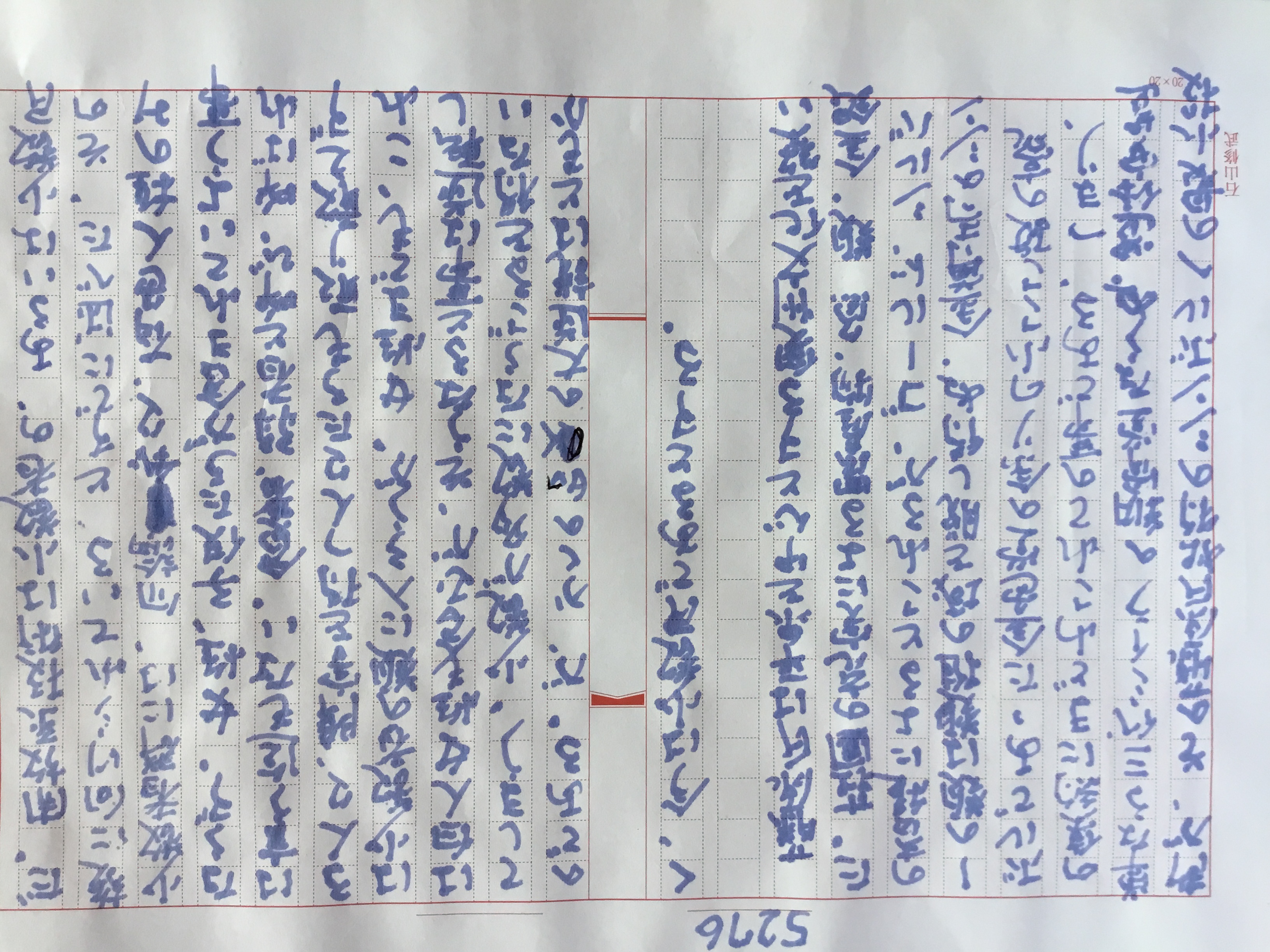

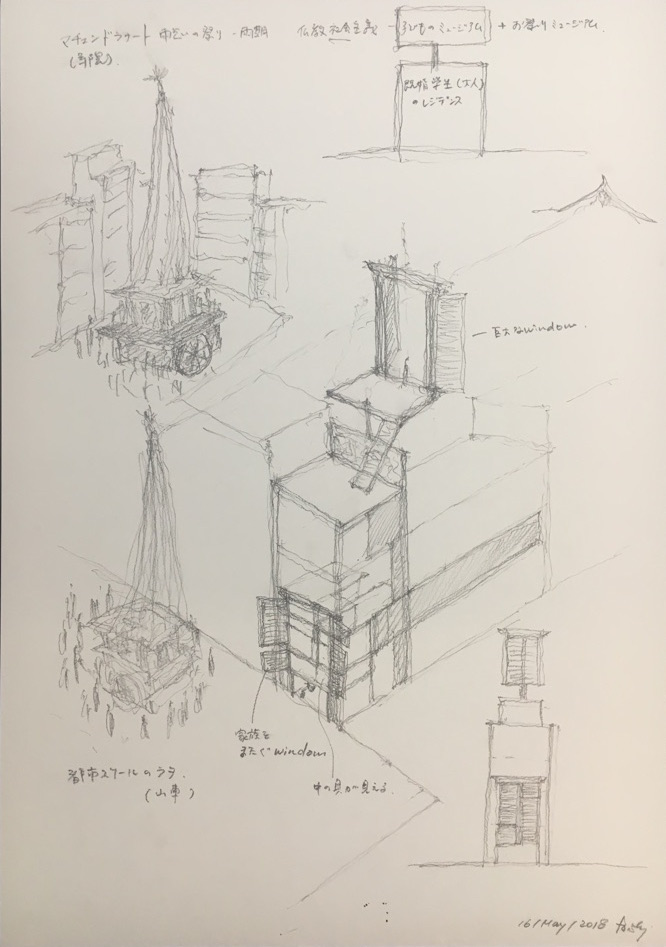

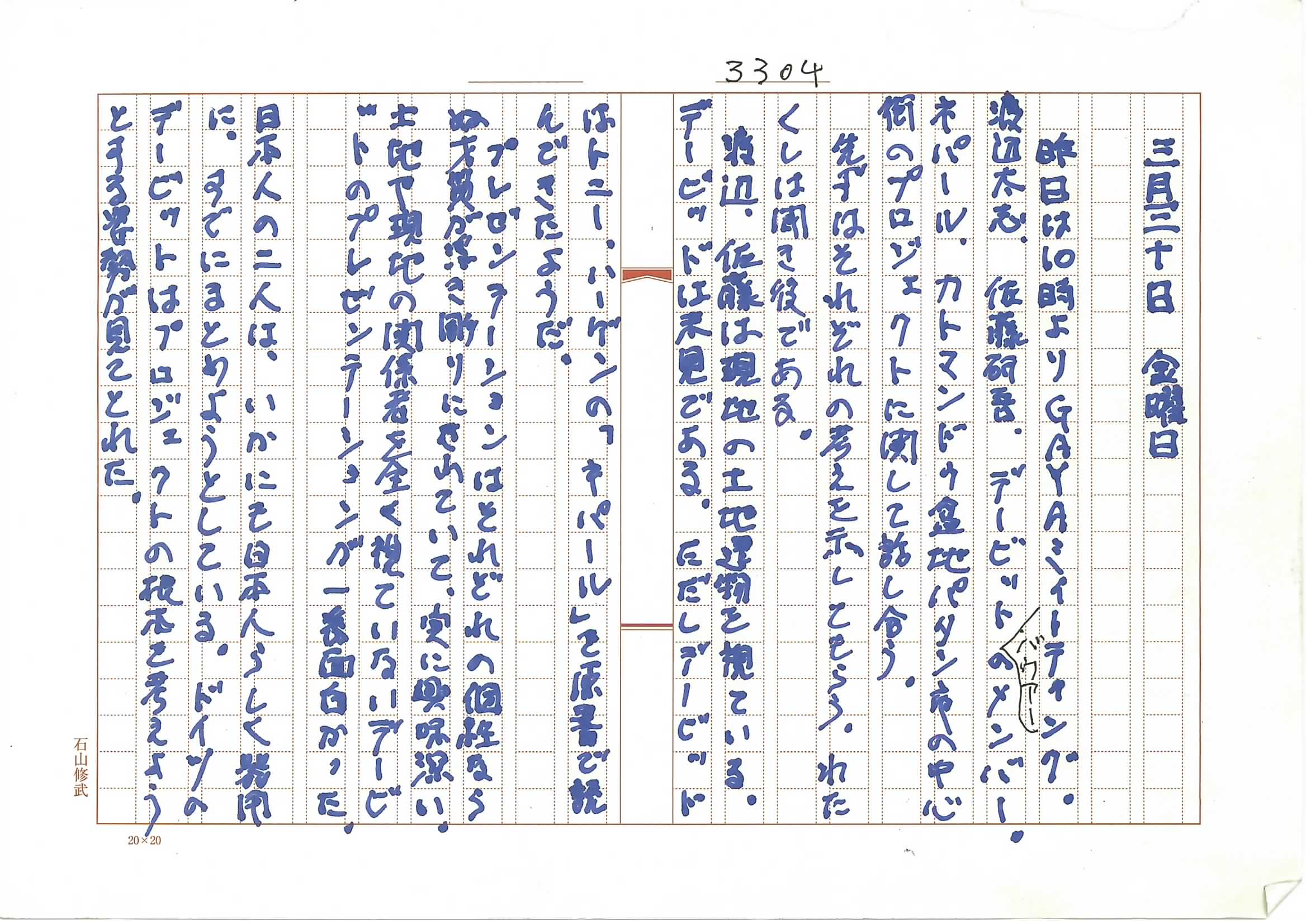

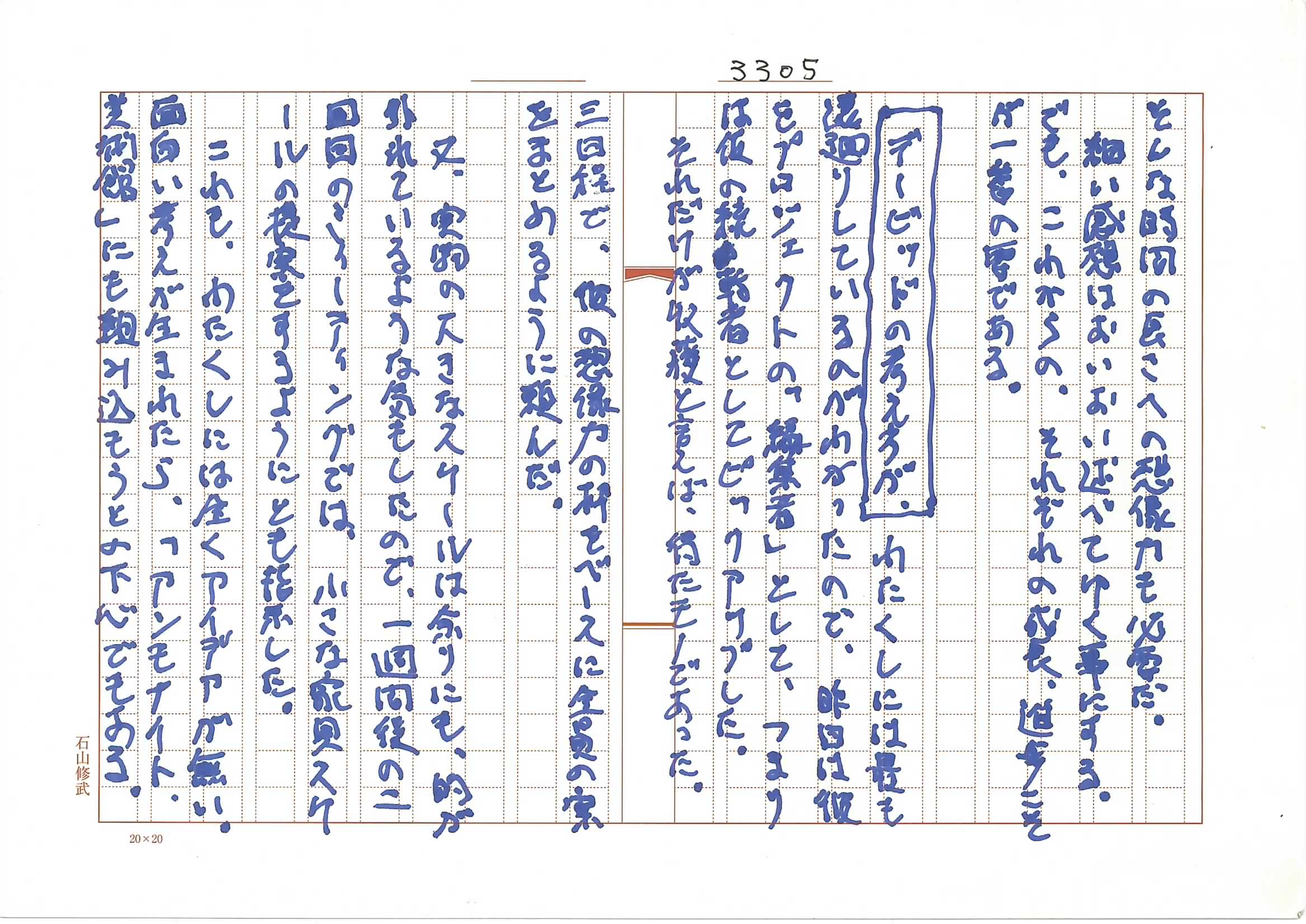

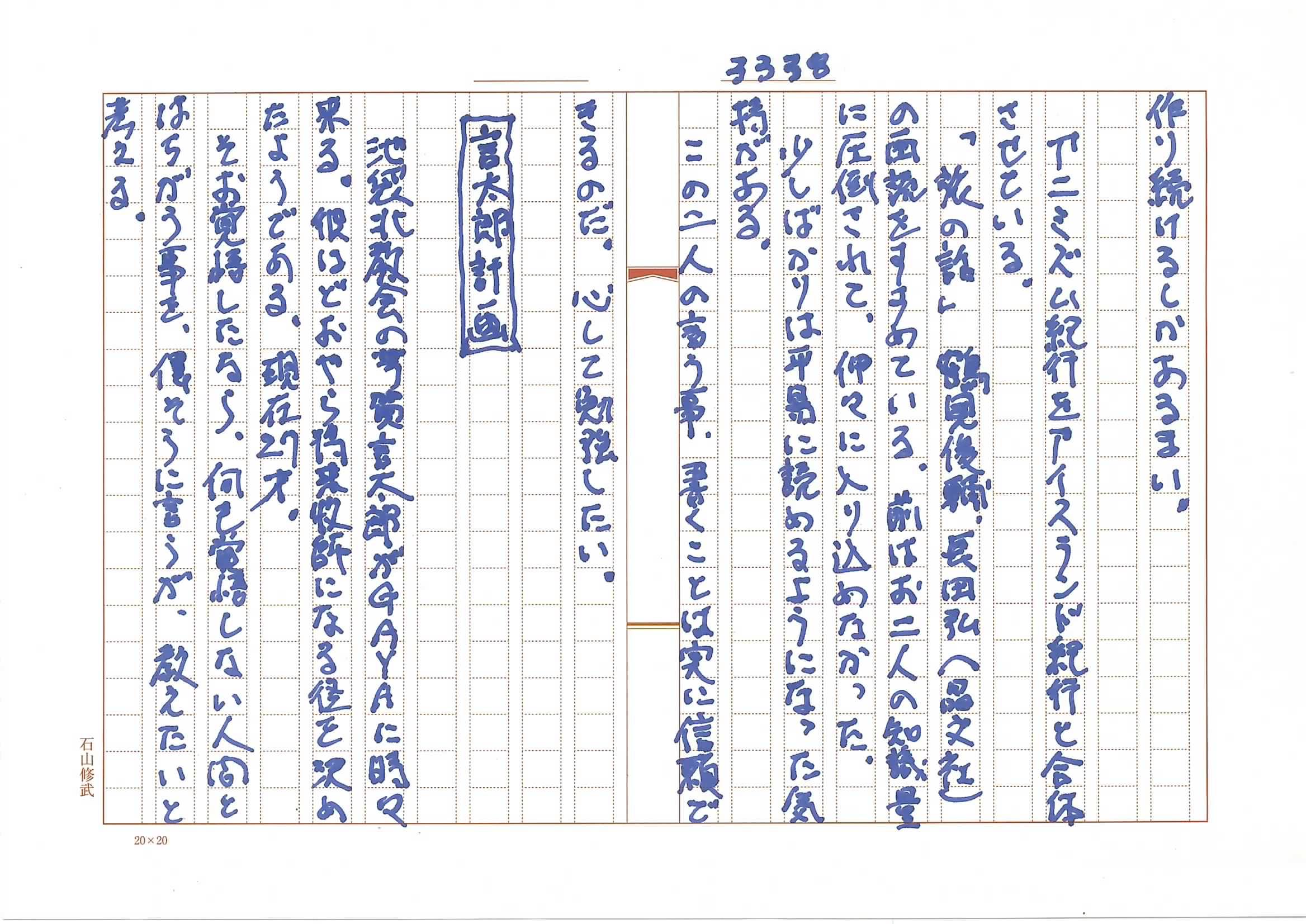

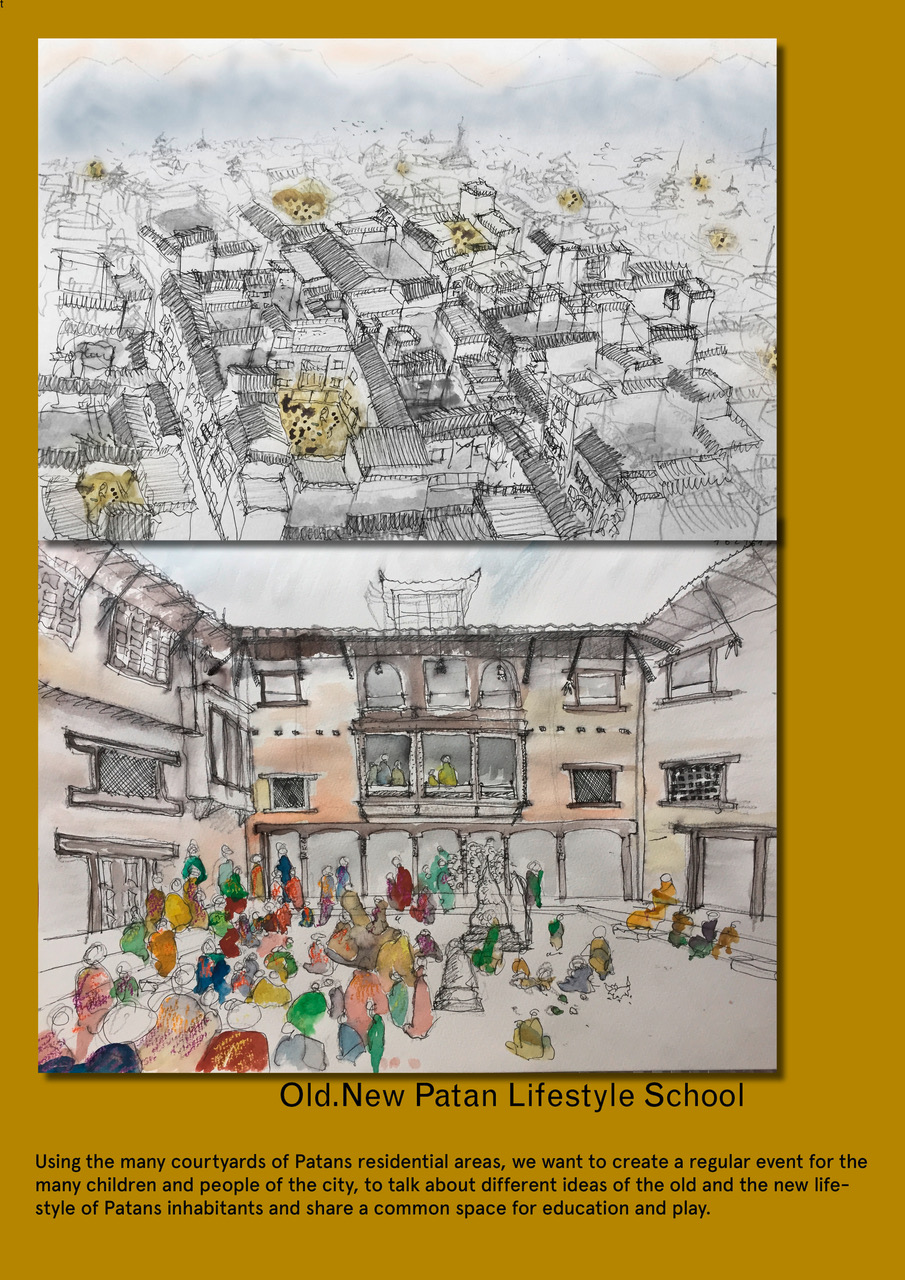

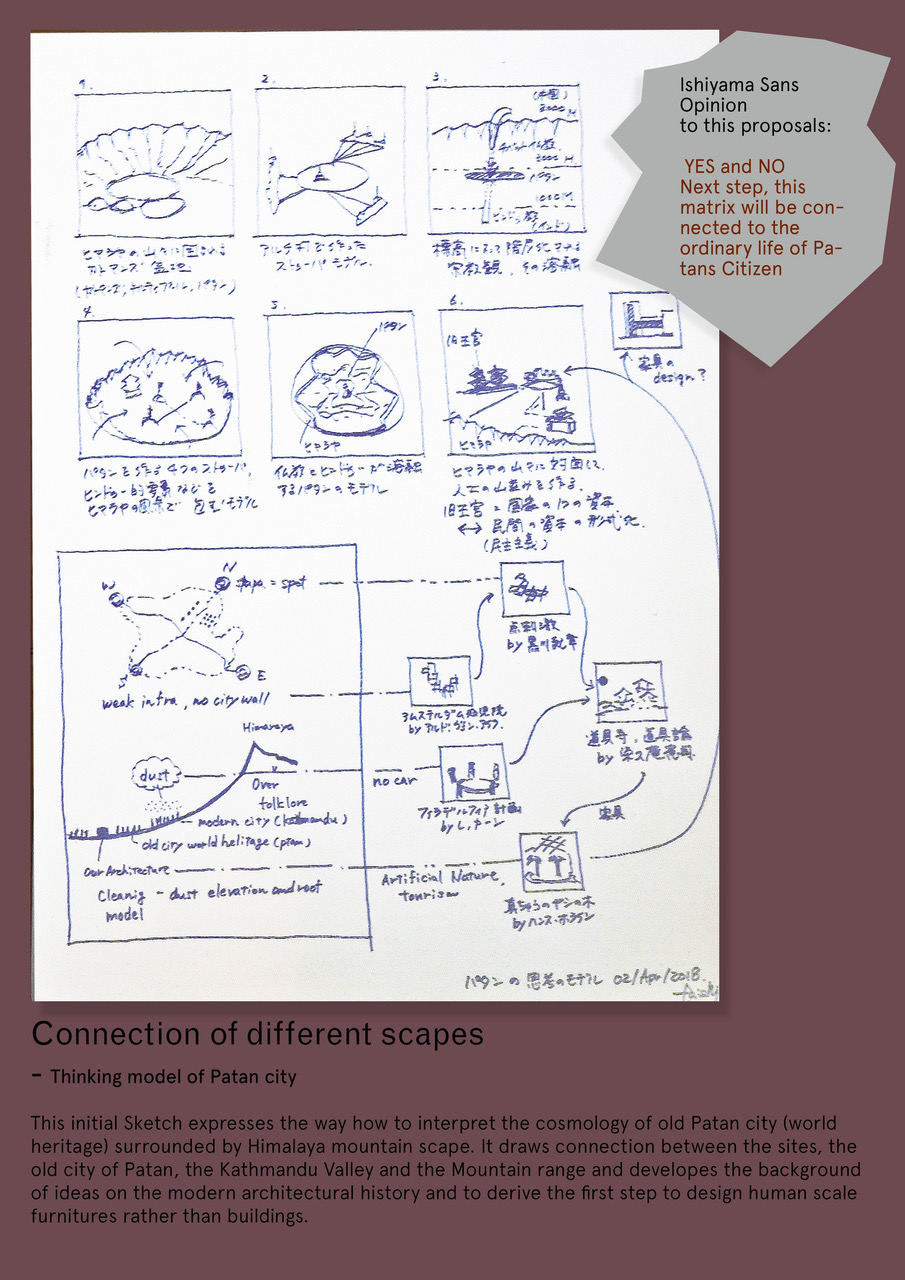

パタンの計画は、共通の領域に対して別々の敷地と建築の設計者を決めて進めている。作業は完全に個人で進め、それを定期的に持ち寄る。

石山は持ち寄られたスケッチを眺めて、意見は言うが、こうしろと決定はしない。意図的にそういう役割に徹しているのだろう。

これまでの私たちの打ち合わせの中で、全体の考えを話し合ったりもしたが、広範な問題と領域に対して唯一の価値観で応じる危険を取り除くため、 初めから全体像を共有するやり方はとらないことにしている。

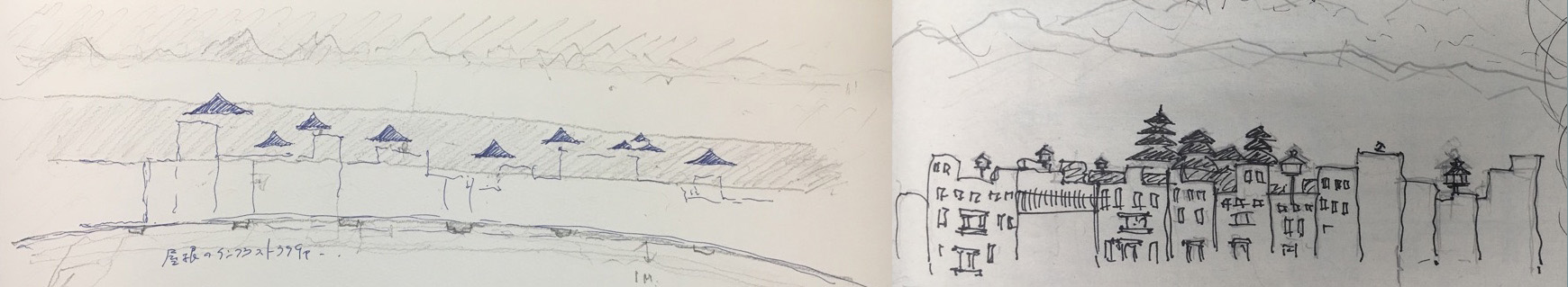

そうした過程で、個別の異なる設計から同じスケッチが生まれたのが、この二葉のスケッチである。

個による集団設計の質を上げていくことも興味深い。

渡邊大志

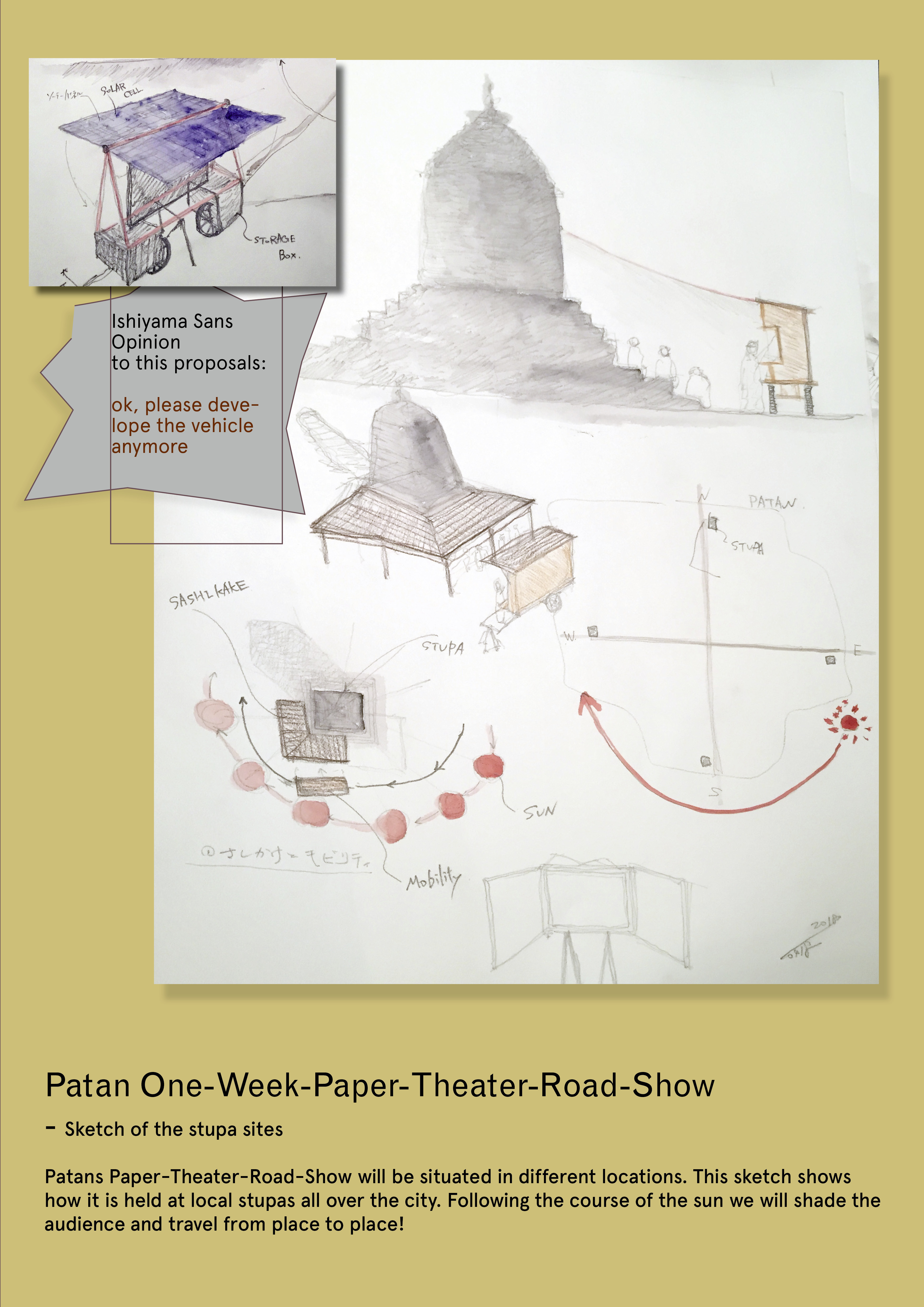

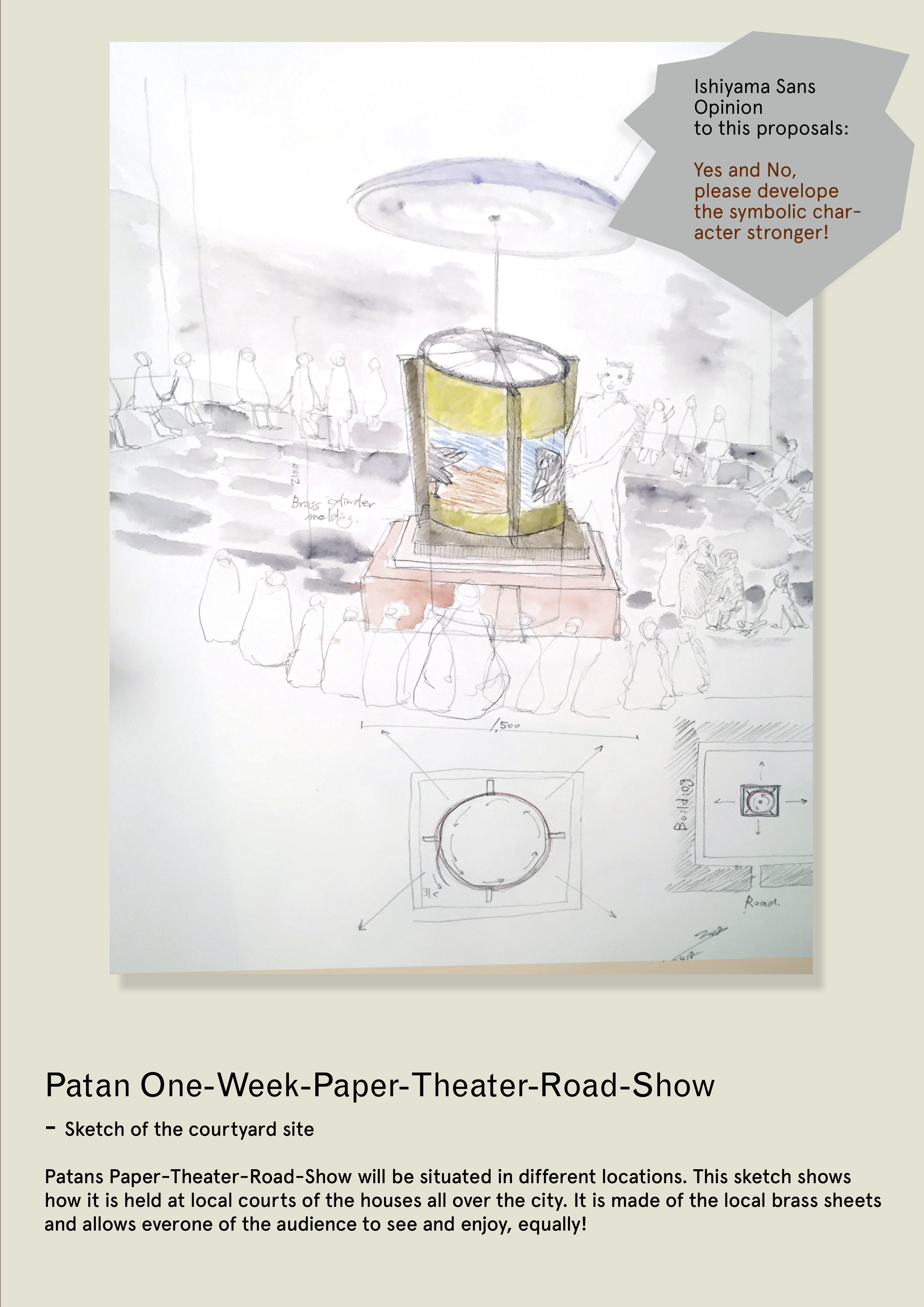

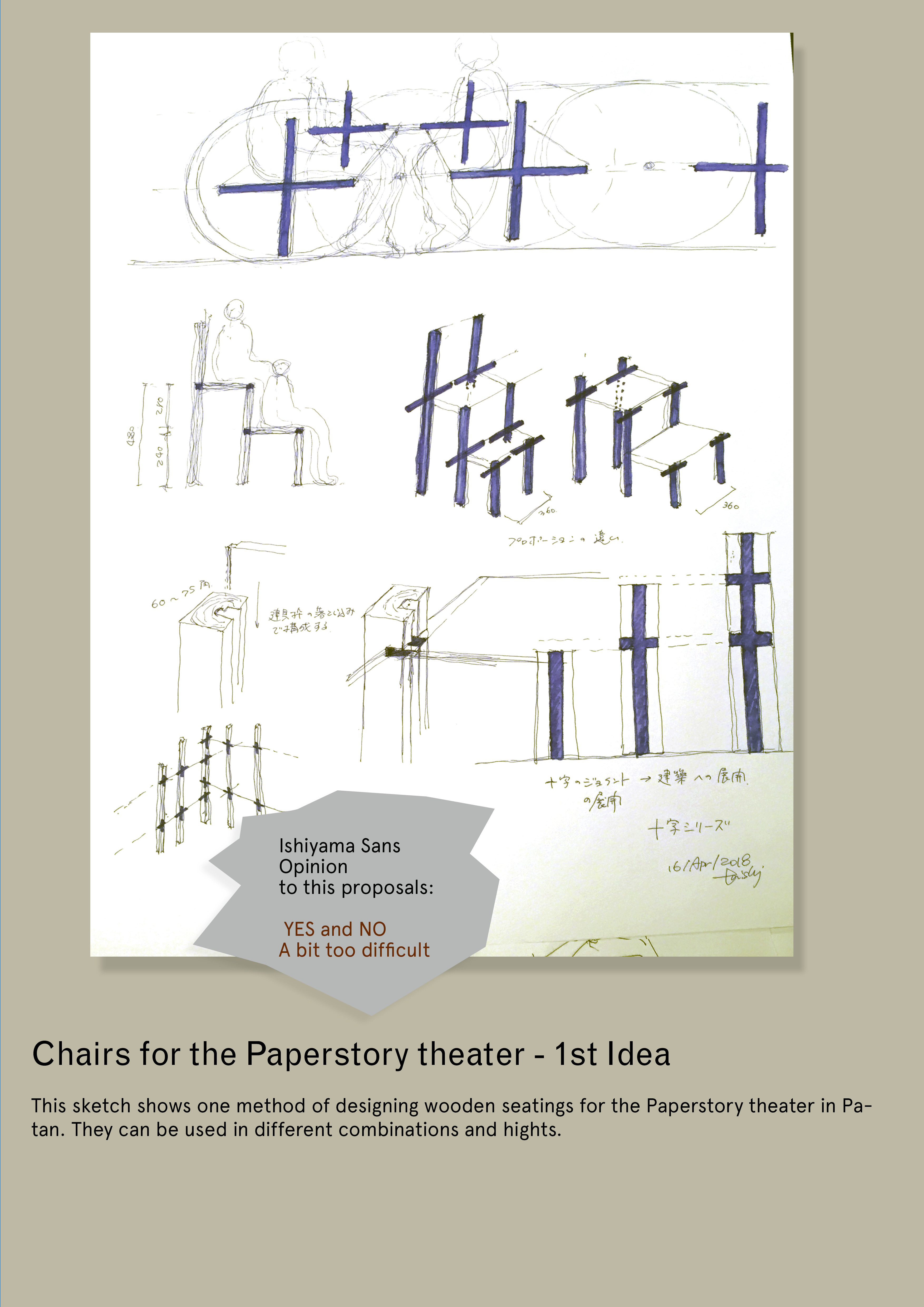

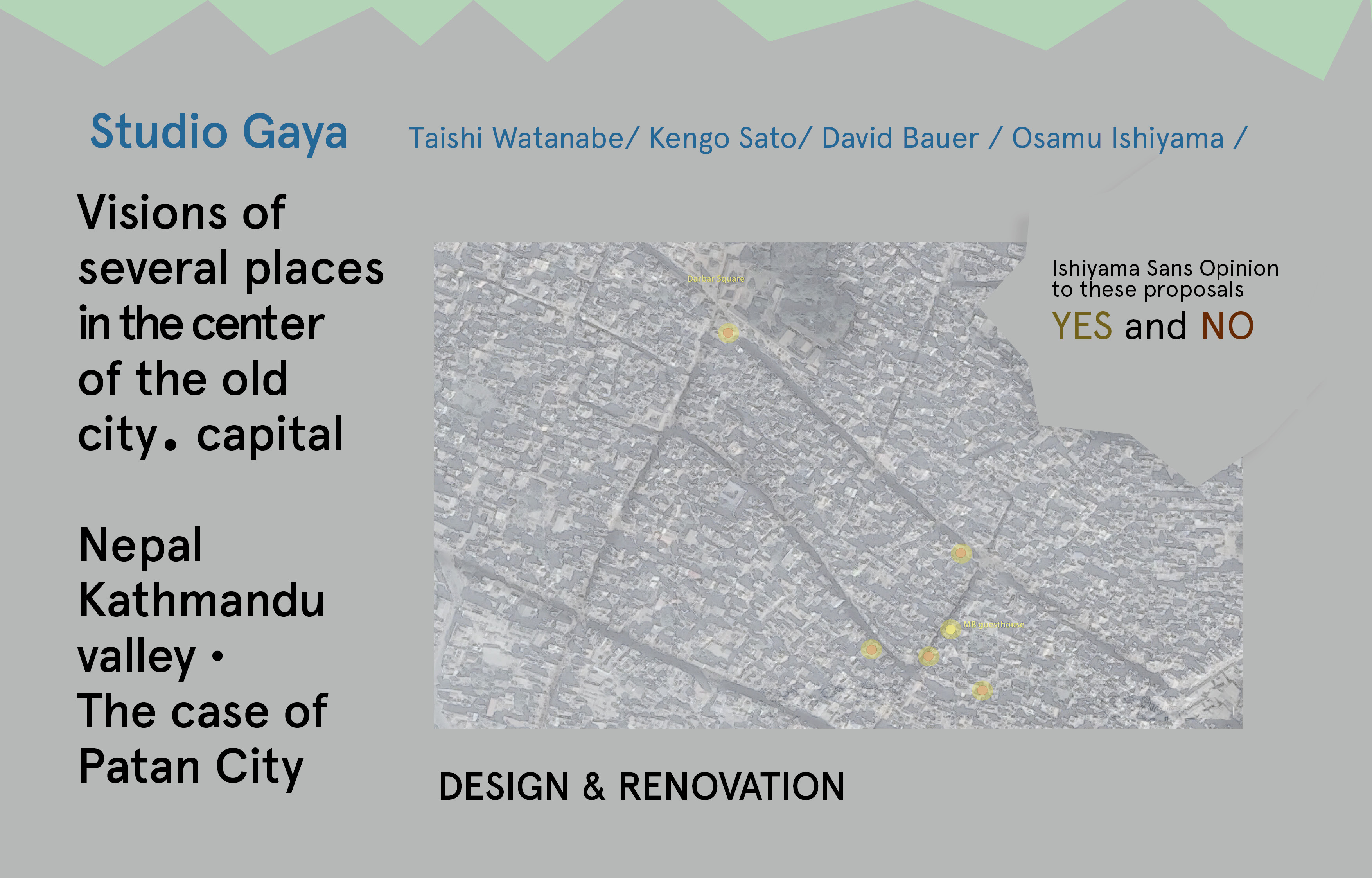

a document of study for Patan City project

a document of study for Patan City project

a document of study for Patan City project

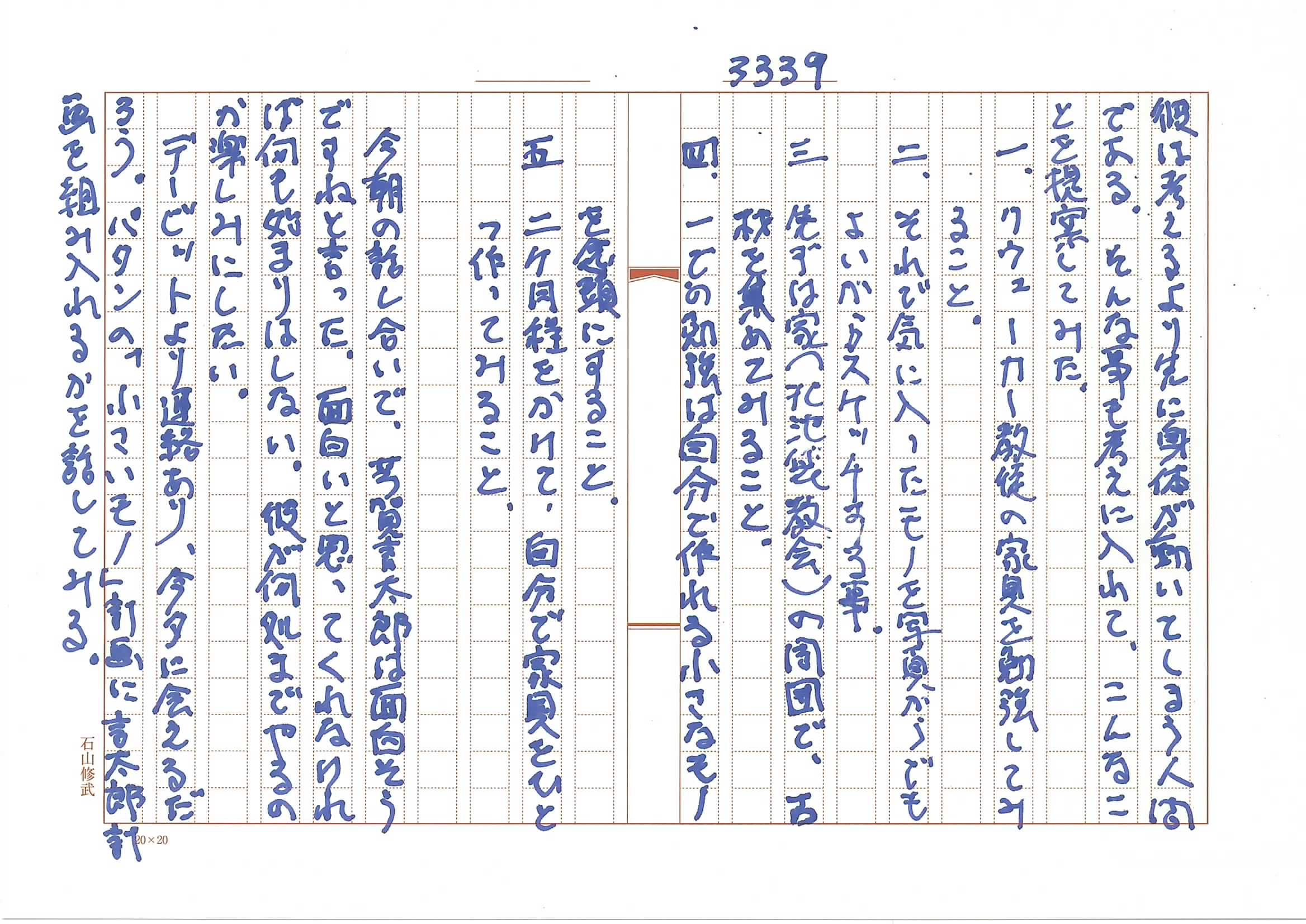

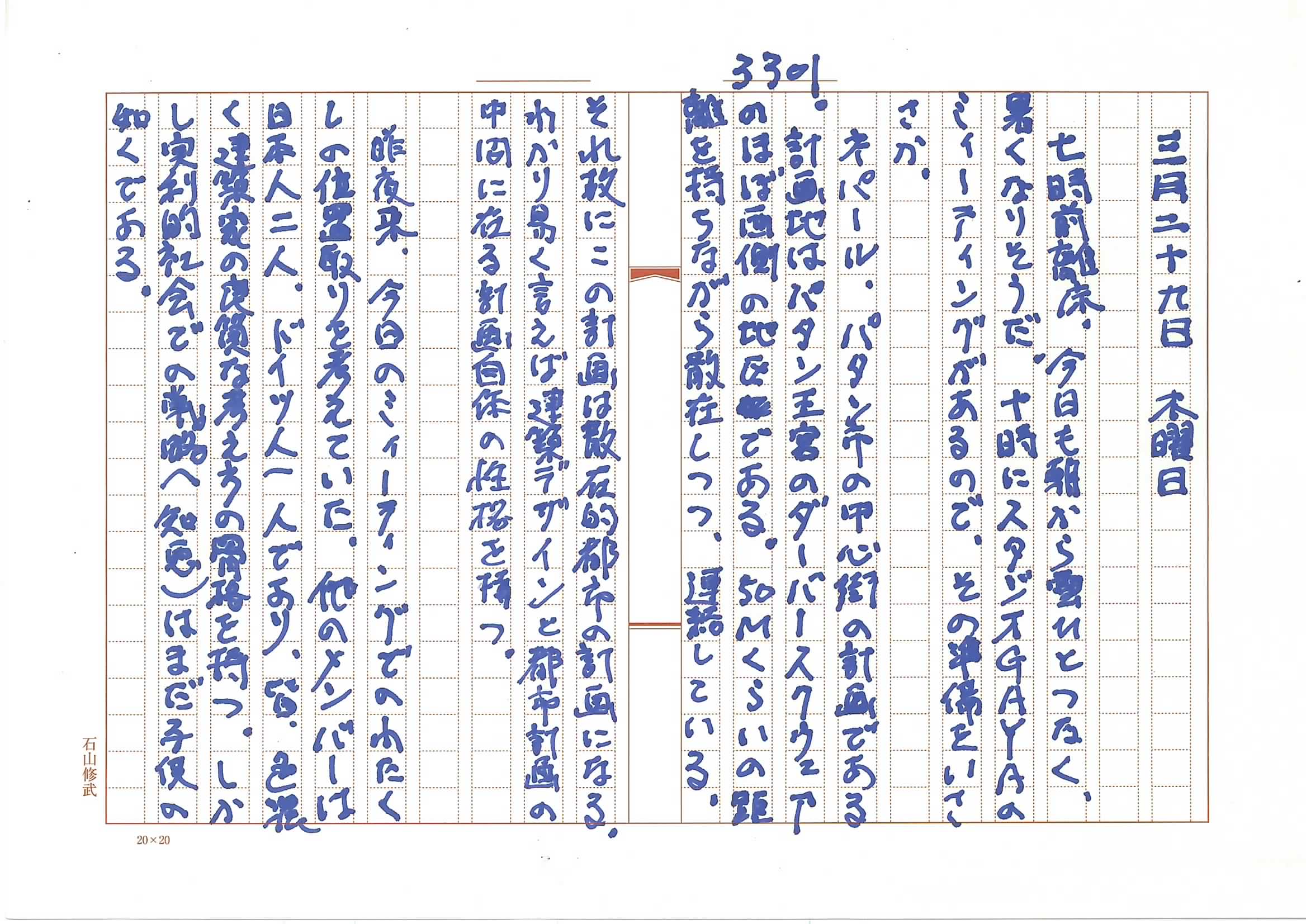

古都の中心街のデザインと再生12

「時間2」

その土地の歴史は計画対象地の広さが大きくなればなる程に厳然として浮上してくる。

このドローイングはベトナム中部のダナン、五行山エリアのためのものである。金子兜太さんに梵鐘に鋳込む俳句の「書」を依頼したのは先に述べた。この地は古くは海底であり5つの山が会場に露出していた。竜宮城伝説が生まれた地でもある。中世となり日本からの遣唐使の大型船が出入国した港もほぼ特定されてある。絵入りの「アニミズム紀行」に示した2012年のカトマンドゥ盆地の今は、ダナン同様に海底ならぬ湖底に在った。我々の計画案では、それは広域計画ならぬ、小さなモノで表現するしかない。また、それが小さなモノ、あるいは建築の可能性でもある。

石山修武

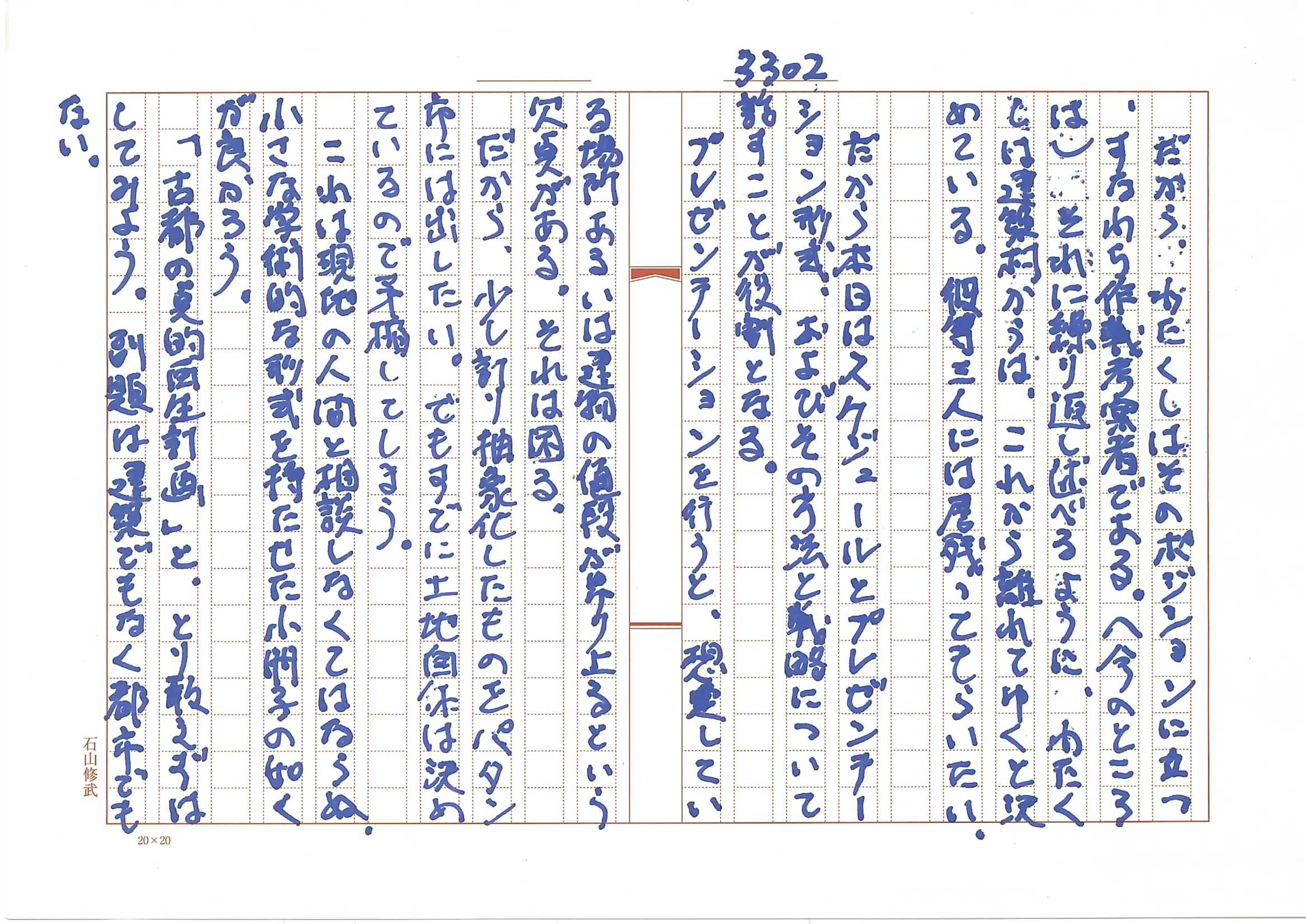

古都の中心街のデザインと再生11

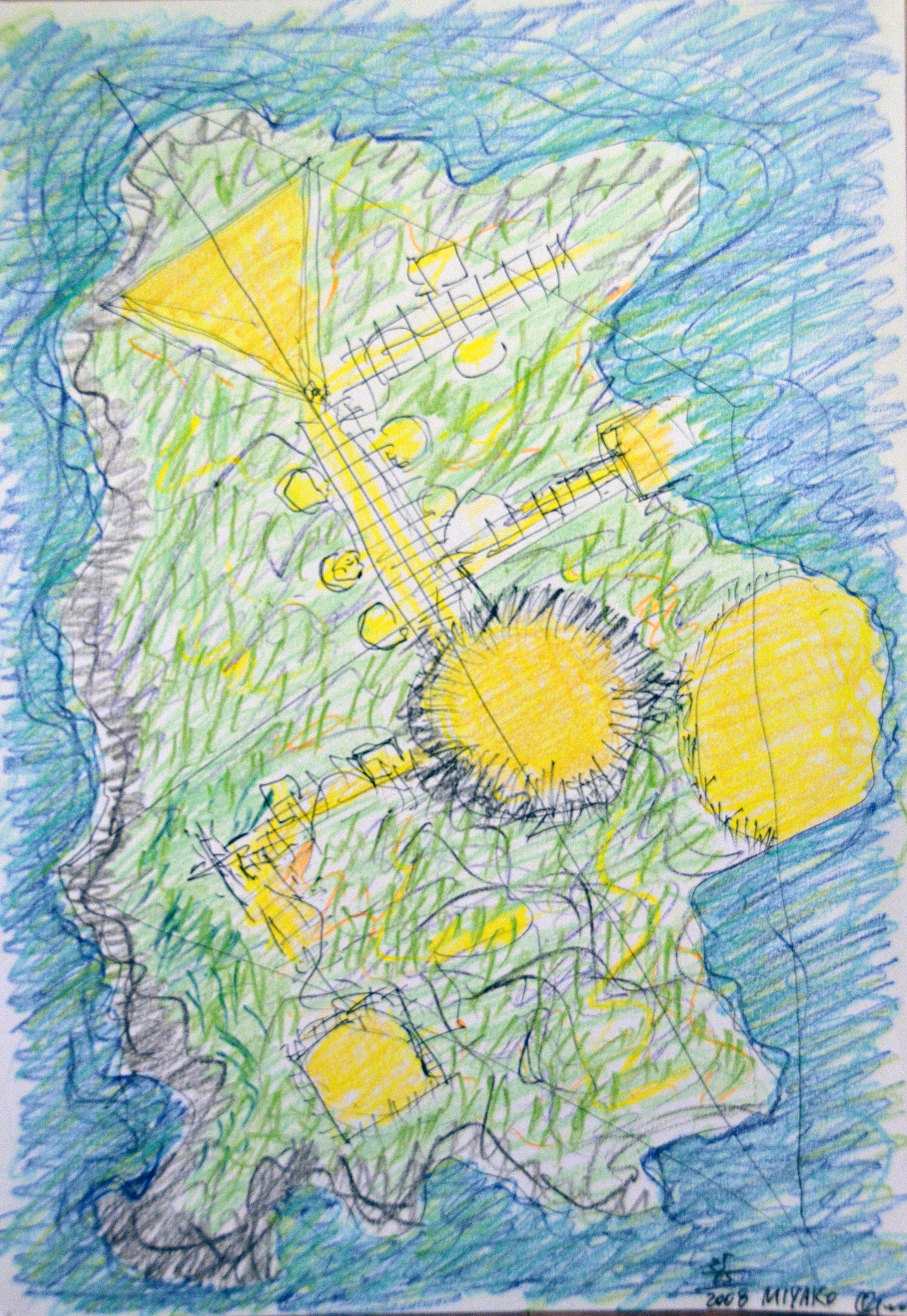

「時間1」広いエリアの計画について 2008年世田谷美術館「建築が見る夢」参照

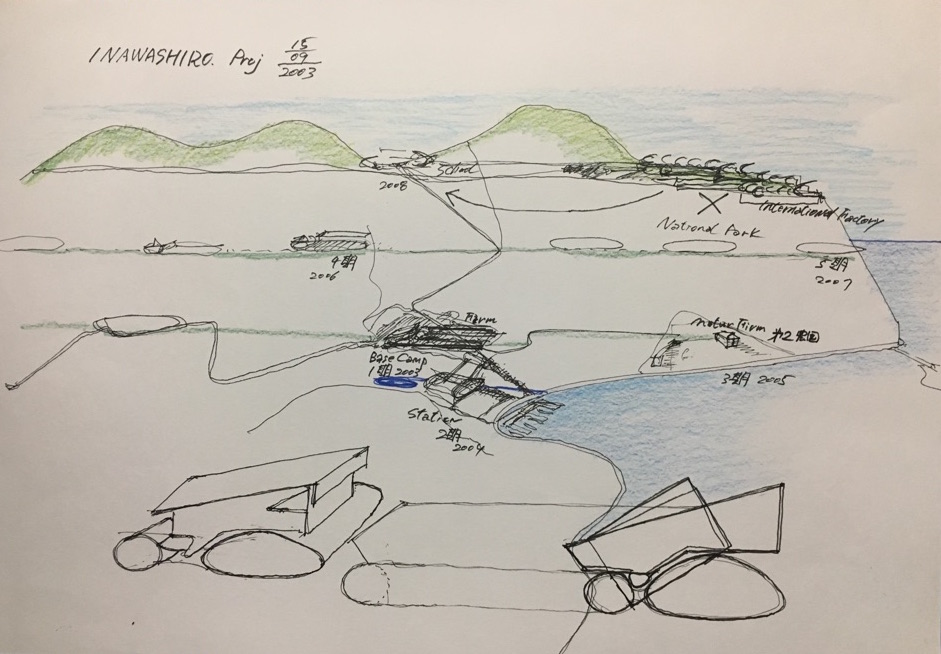

福島県猪苗代湖畔の計画である。

自然の中に人工物を散在させる計画であった。

スケッチ中第1期のベース・キャンプと名付けたモノは不満足なものではあったが実現した。この計画の要は山頂近くに考えていた風力発電装置と住居をミックスさせたものであった。高い山の上であったので、そこにいたる工事用の道路も作らねばならないのであった。第2期の大きな倉庫は「時の神殿」として実現させた。自然の中とは言え、広く大きなサイトのデザインは困難であるのを実感した。「時」を味方に出来なかったら広いエリアのデザインは不可能である。ましてや、都市の内の計画はひとつの世代でなし得ようもあるまい。「時」に対する自身の生に対する想像力が必須である。

石山修武

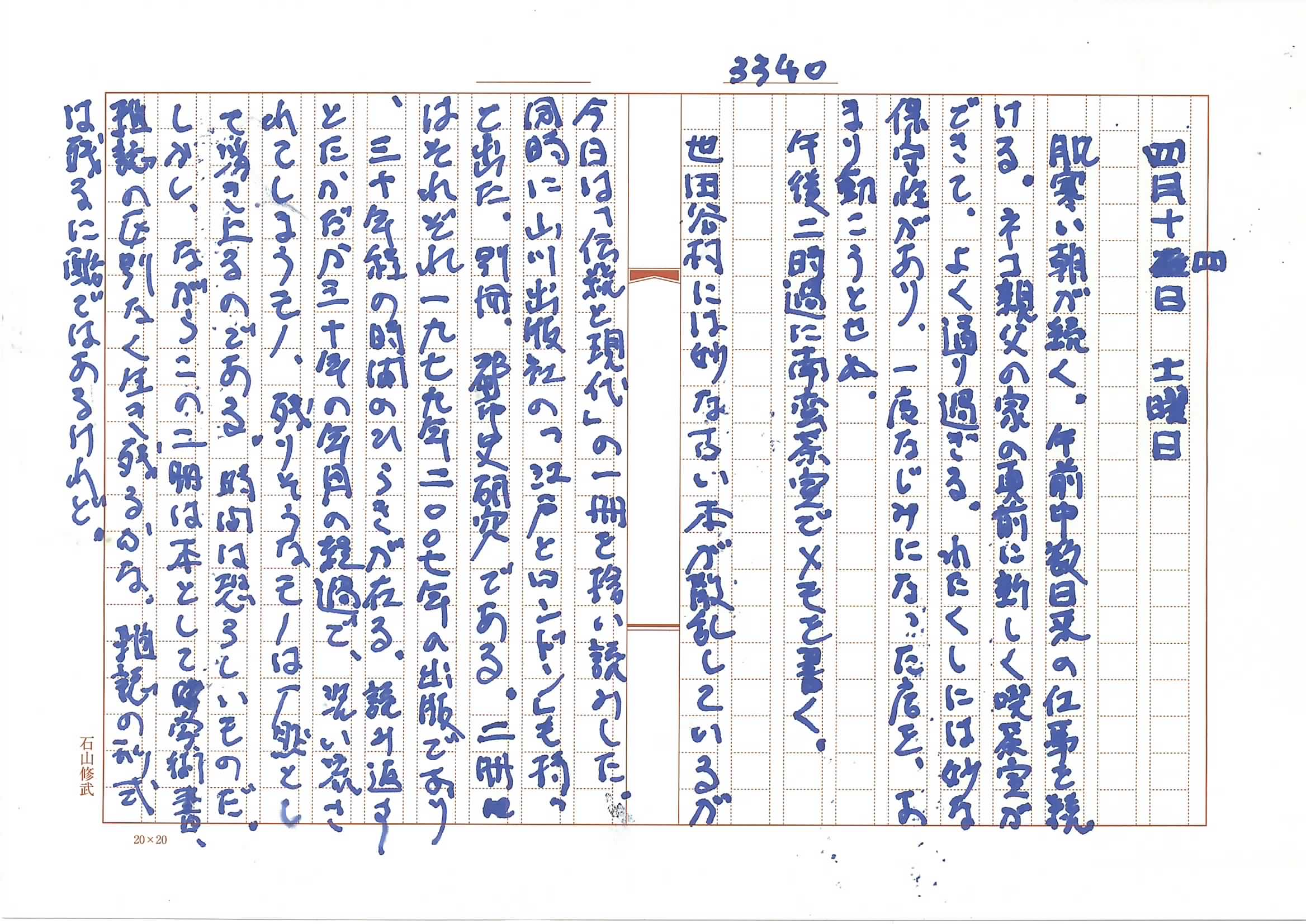

古都の中心街のデザインと再生10

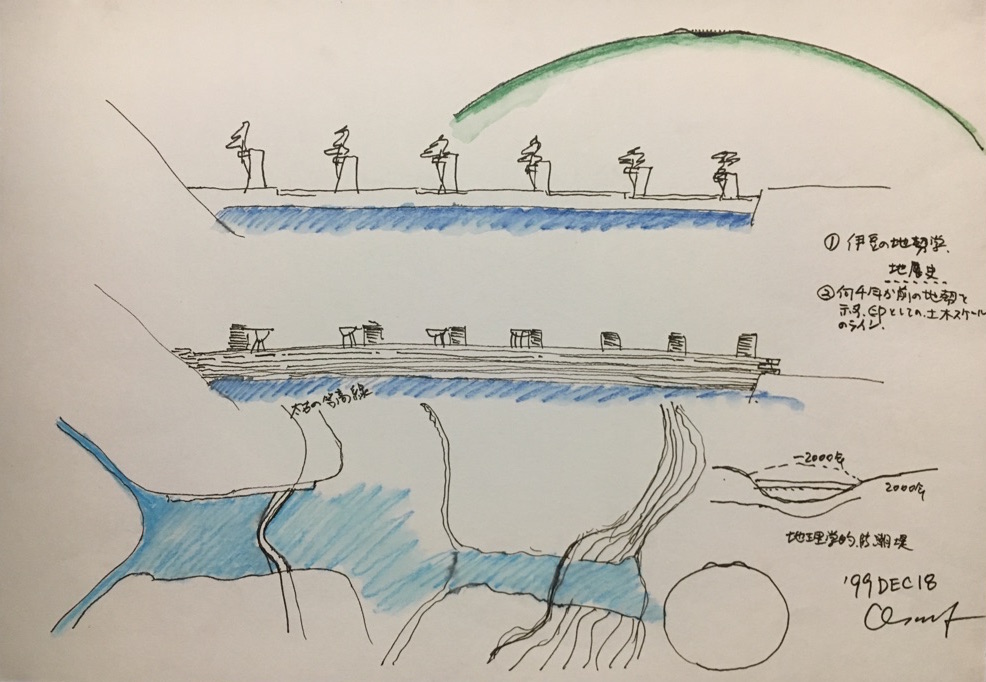

日本国内でのわたくしのささやかな仕事のなかでは、伊豆西海岸松崎町での仕事が、計画方法として今のパタン市での計画に近い。

松崎町の牛原山=うしろ山はパタン市における4つの大きなストゥーパであった。

決して少なくはない「物体」を実現させた。ドローイング中央に示した中庭型の街区計画は実現できなかったが良いアイデアであった。

今、それに場所を変えて再び取り組もうとしている。地球を人工衛星から観する広大な視野を想像力として今は味方にできる。

創造の喜びは地球上の距離(ネパール、日本の)を超えて今は現実として考えることが出来る。

石山修武

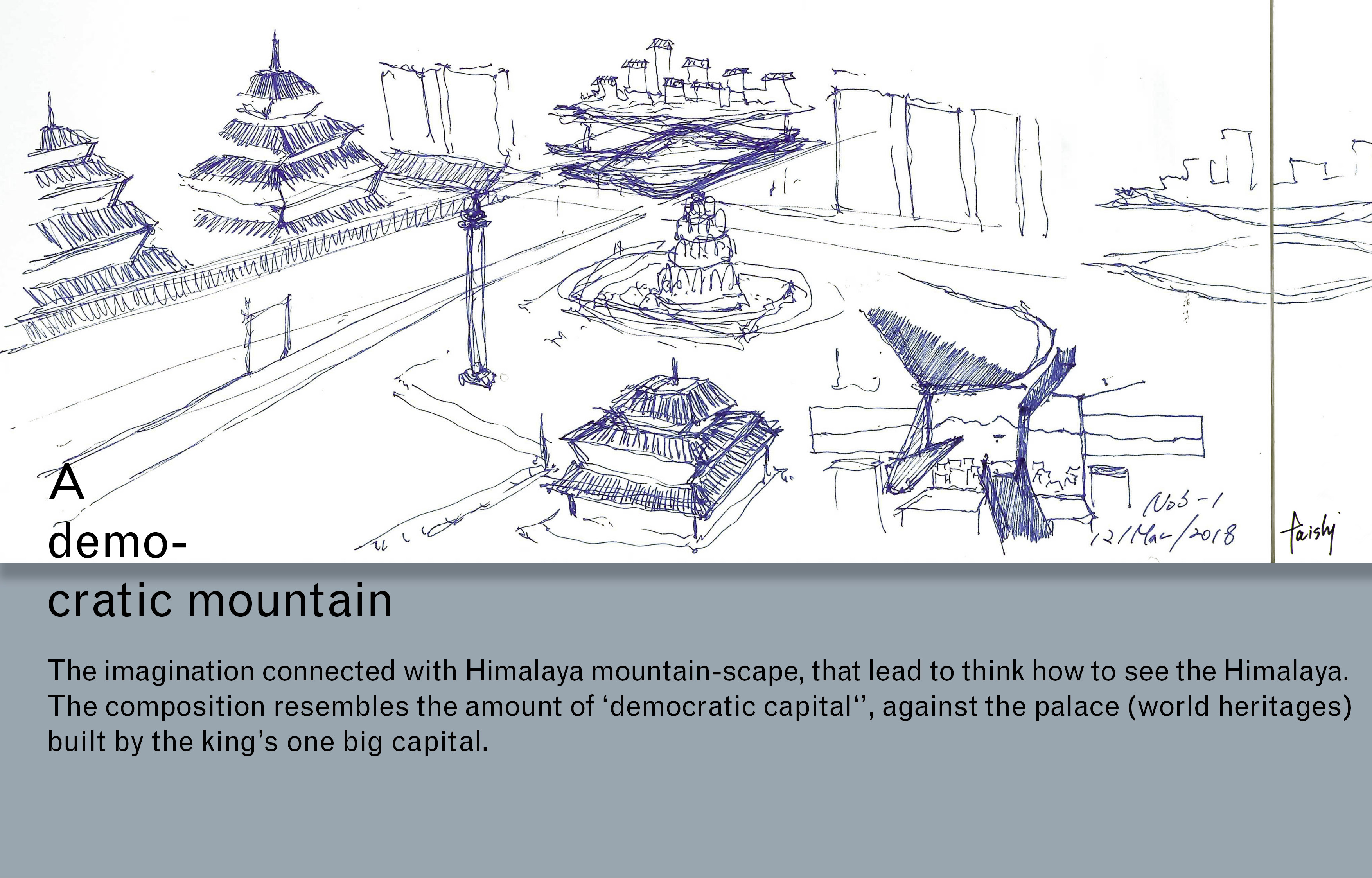

古都の中心街のデザインと再生9

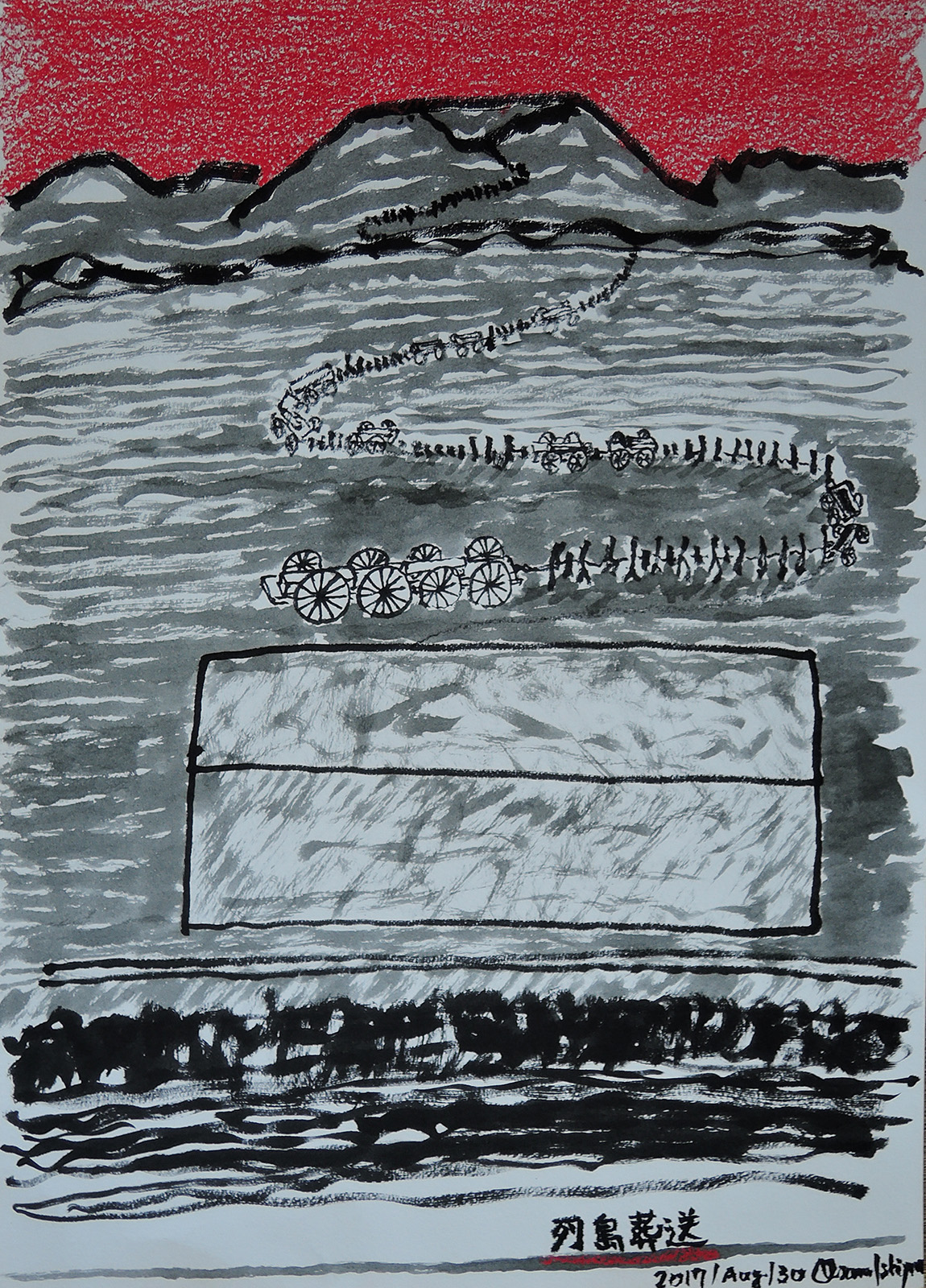

日本人は山の姿に古来特別な感情を持ち続けてきた。このドローイングでも山が風景づくりの主役である、構築物は脇役として考えられていた。

日本の山々の姿は小島烏水の日本風景論(箱庭論)に言われた通りで、今も在る。

ネパール・パタン市での計画は小さな風景の中に生き続ける人間として、ヒマラヤの大の価値をいかに都市で生活する人々に知らしめるかの問題でもある。

石山修武

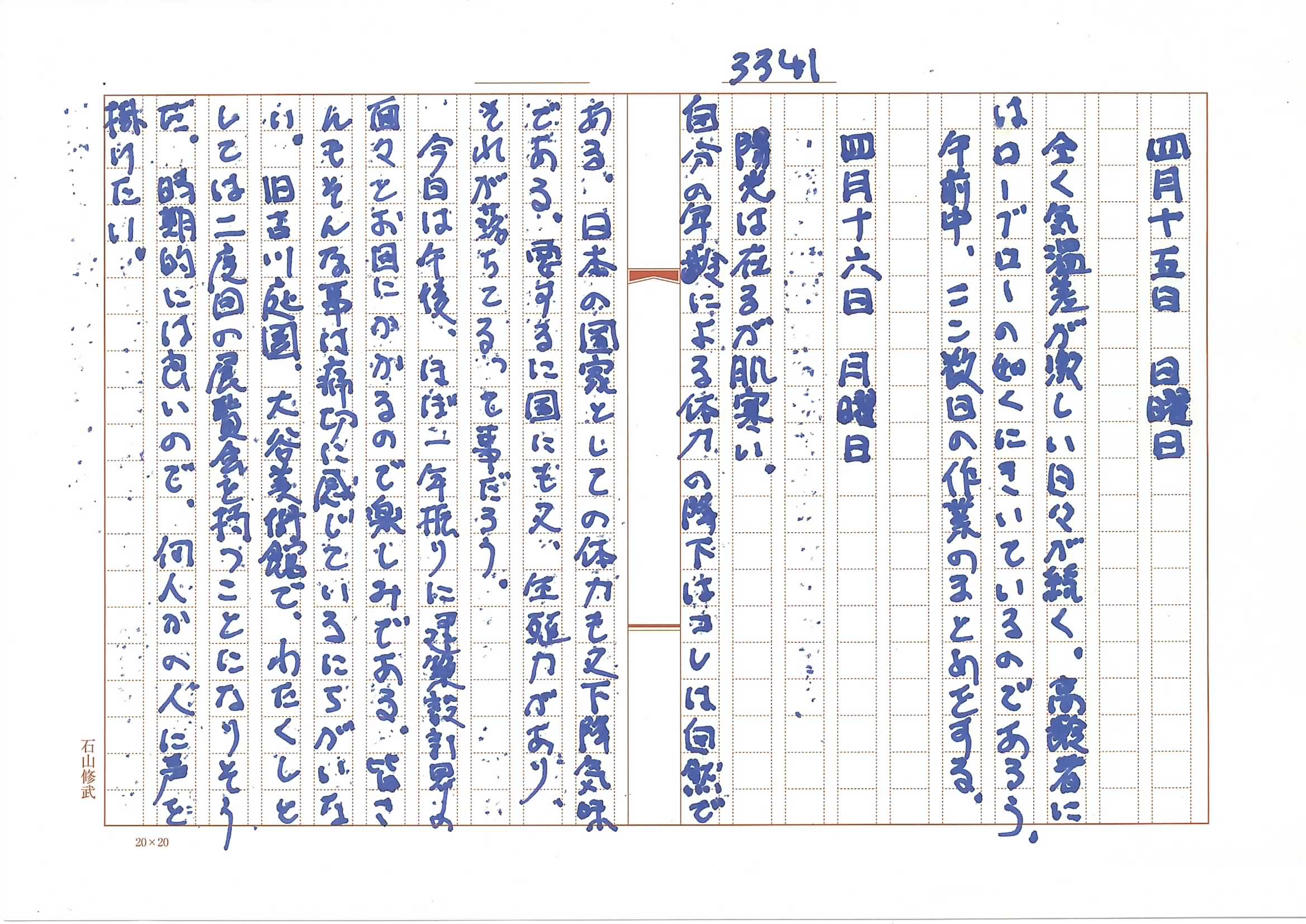

古都の中心街のデザインと再生8

「補足」

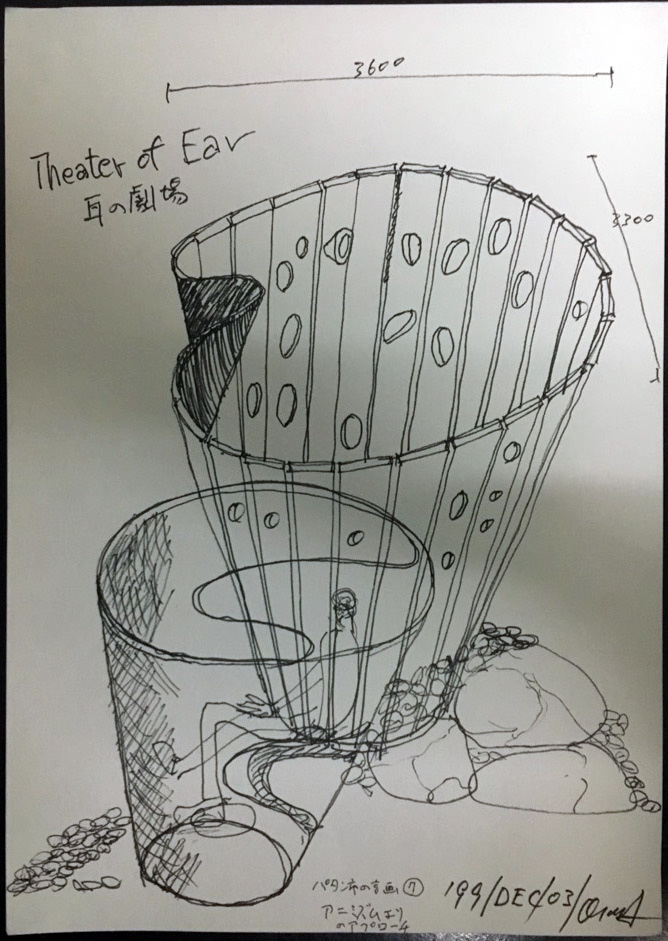

「耳の劇場」のスケッチ提示は少しばかり急ぎすぎたきらいがある。

70年代、60年代に建築デザインのラディカリズムの顕現として、ウィーンのハンス・ホライン等により「全ては建築である」の言説と共に先駆的なアイデアの提示があった。

あのアイデアは当時のウィーンには現代建築のデザインが実現し難いの現実があったからでもある。それは都市の建築群が多くの歴史性を帯びており、建築家たちの新しく、珍奇なモノへの好奇心が充分に満足させることが困難でもあったからだ。イタリアのスーパースタジオのアイデアもまた然り。比べるに、日本の都市の中心部は多くまだ木造建築が充満していた。磯崎新の「建築の解体」は、多くを西欧のそんな中でのラディカリズムを紹介したものであった。わたくしも含め、日本の若い建築家に影響を及ぼした。不燃防火の日本の都市の現実とは遠い概念ではあった。歴史のリアリズム、ヨーロッパの都市と日本の都市の違いに対する考えが薄かったと言わねばならない。

ここに示すアイデアは、そんなラディカリズムの影響があるにせよ、日本の都市にはいまだ別のアプローチから有効である。(Ex.世田谷区での世田谷式生活学校の実施参照のこと)

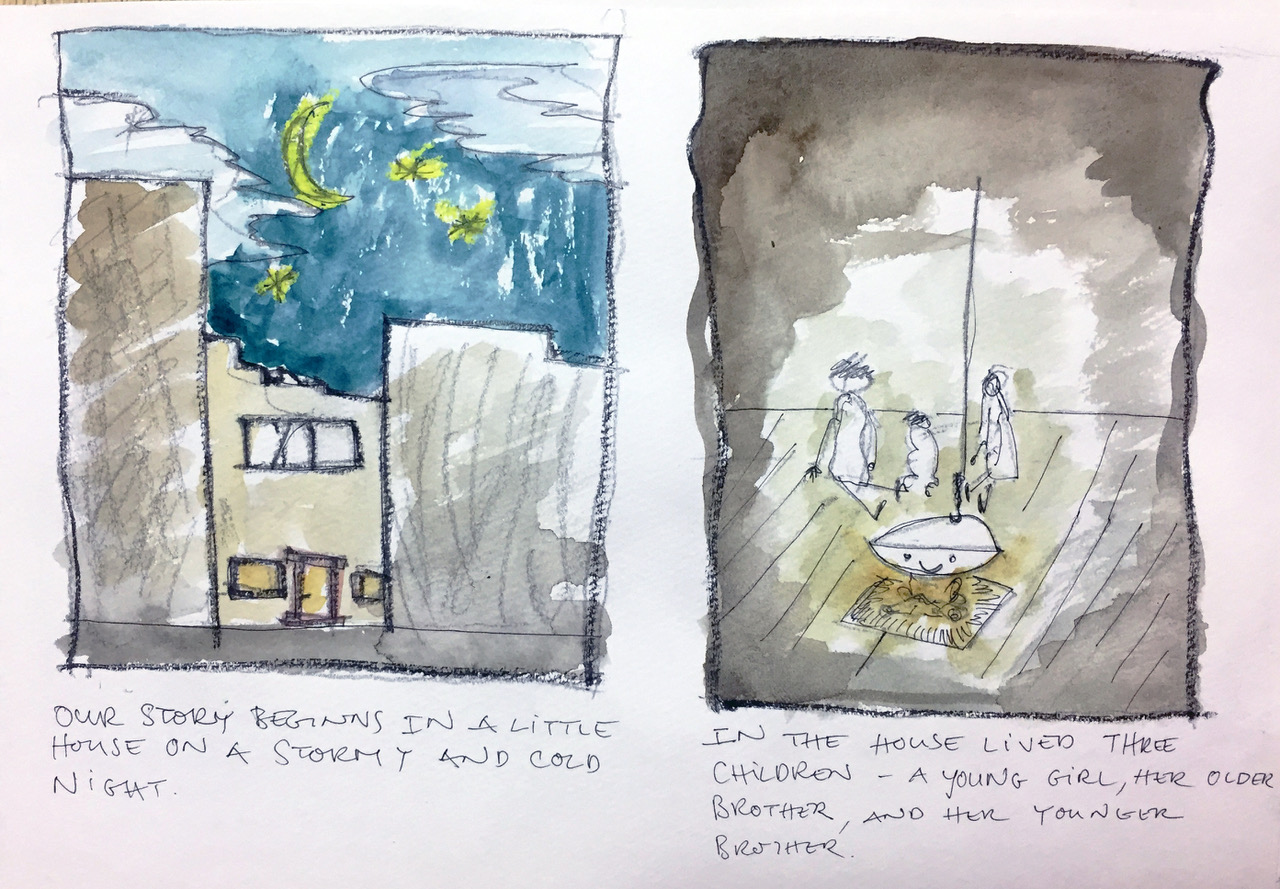

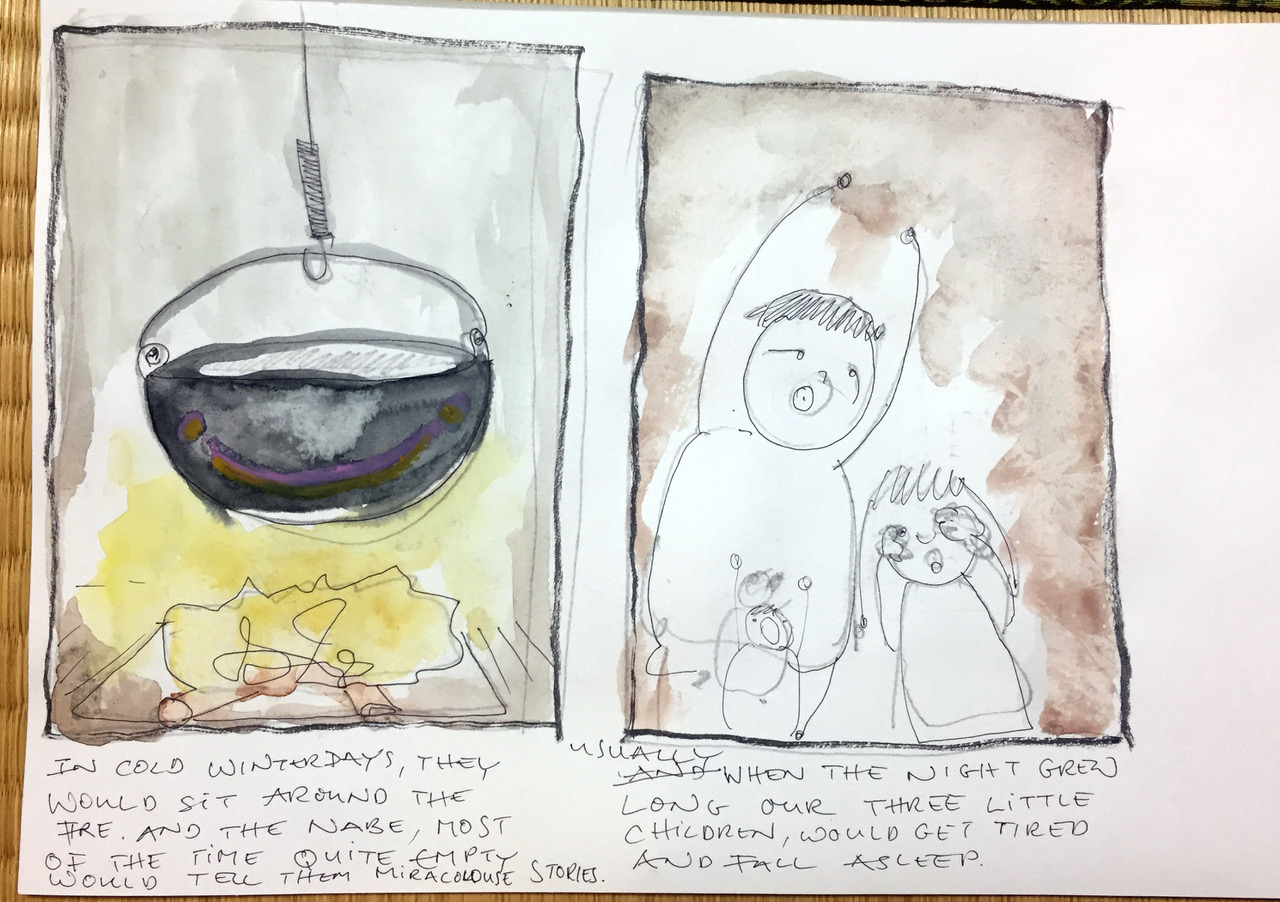

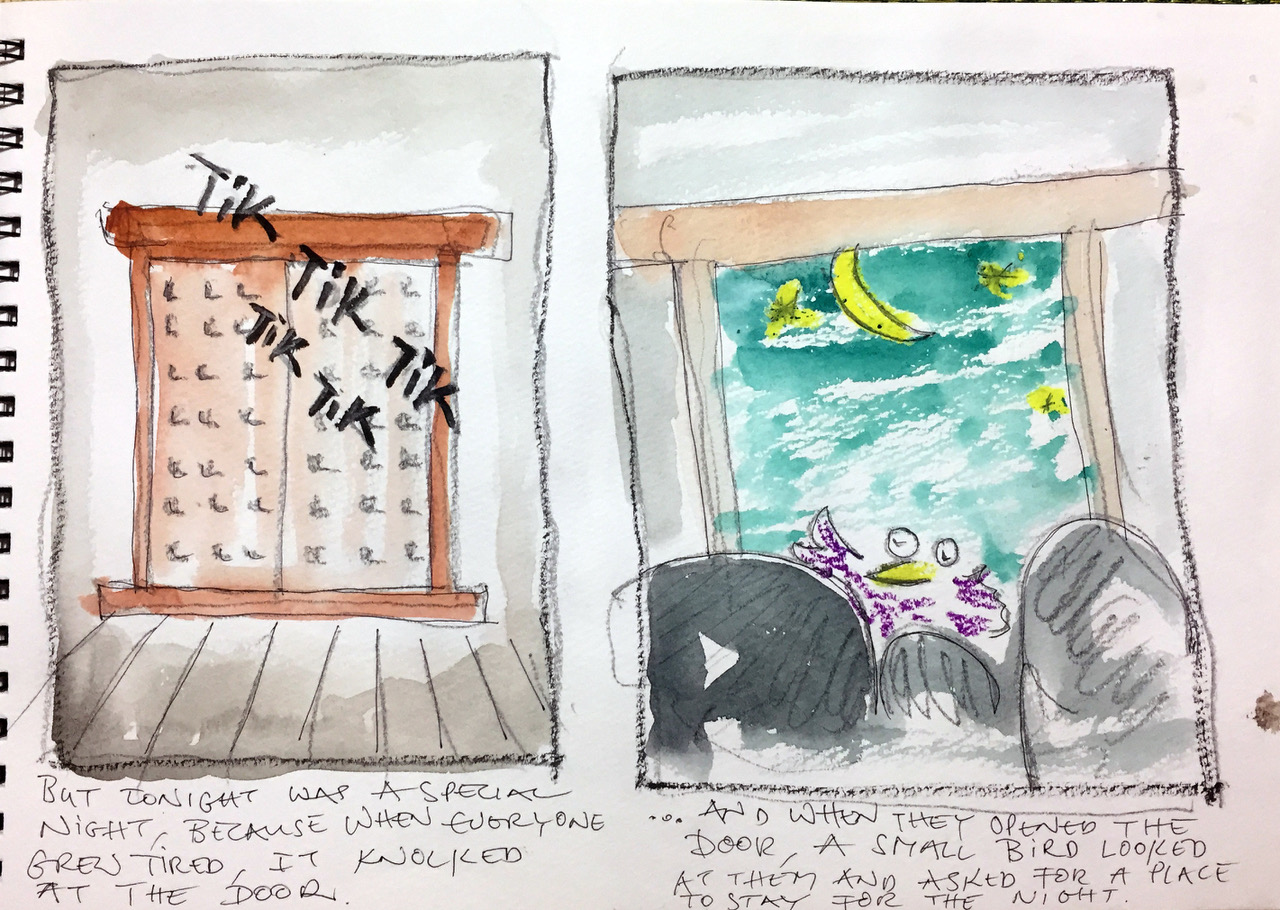

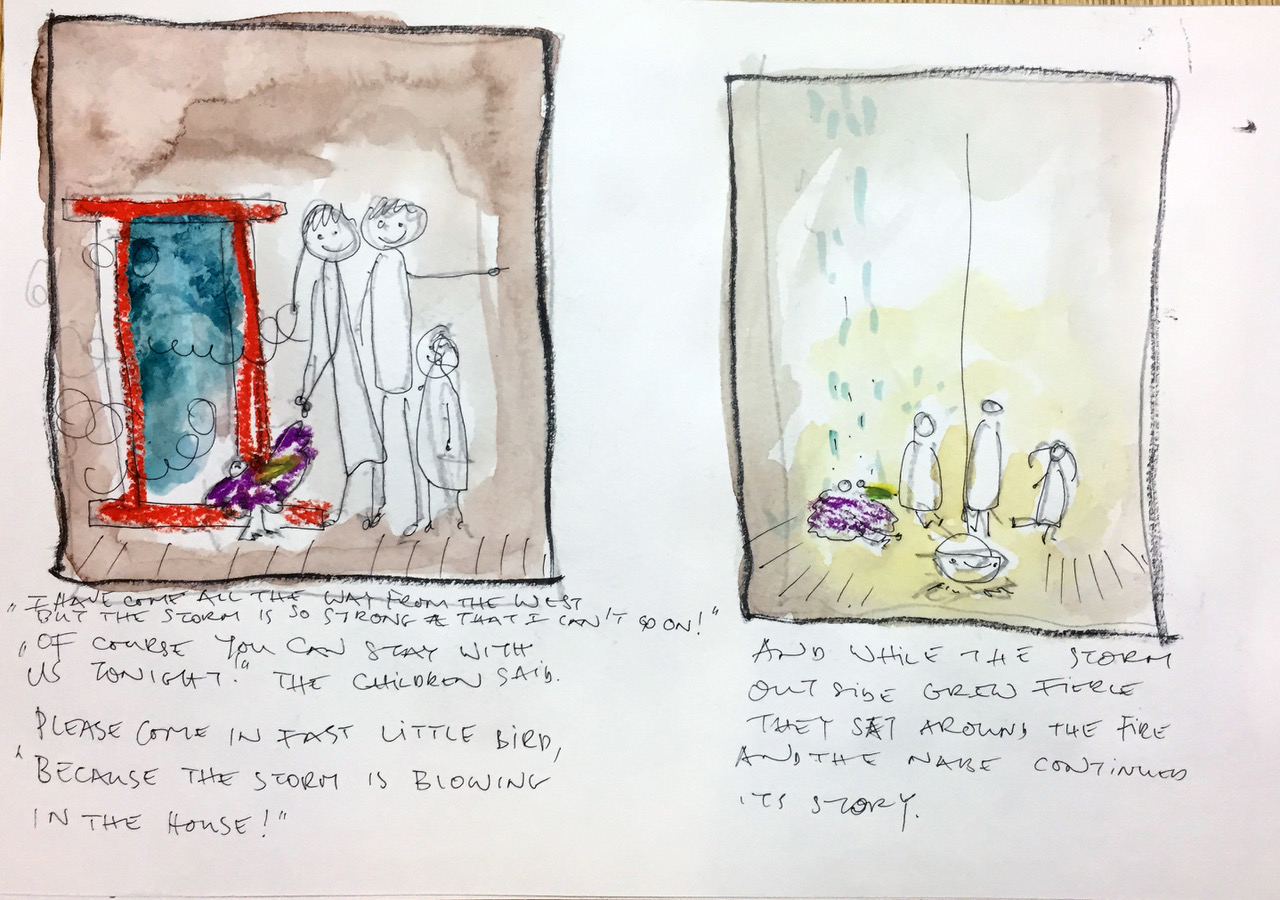

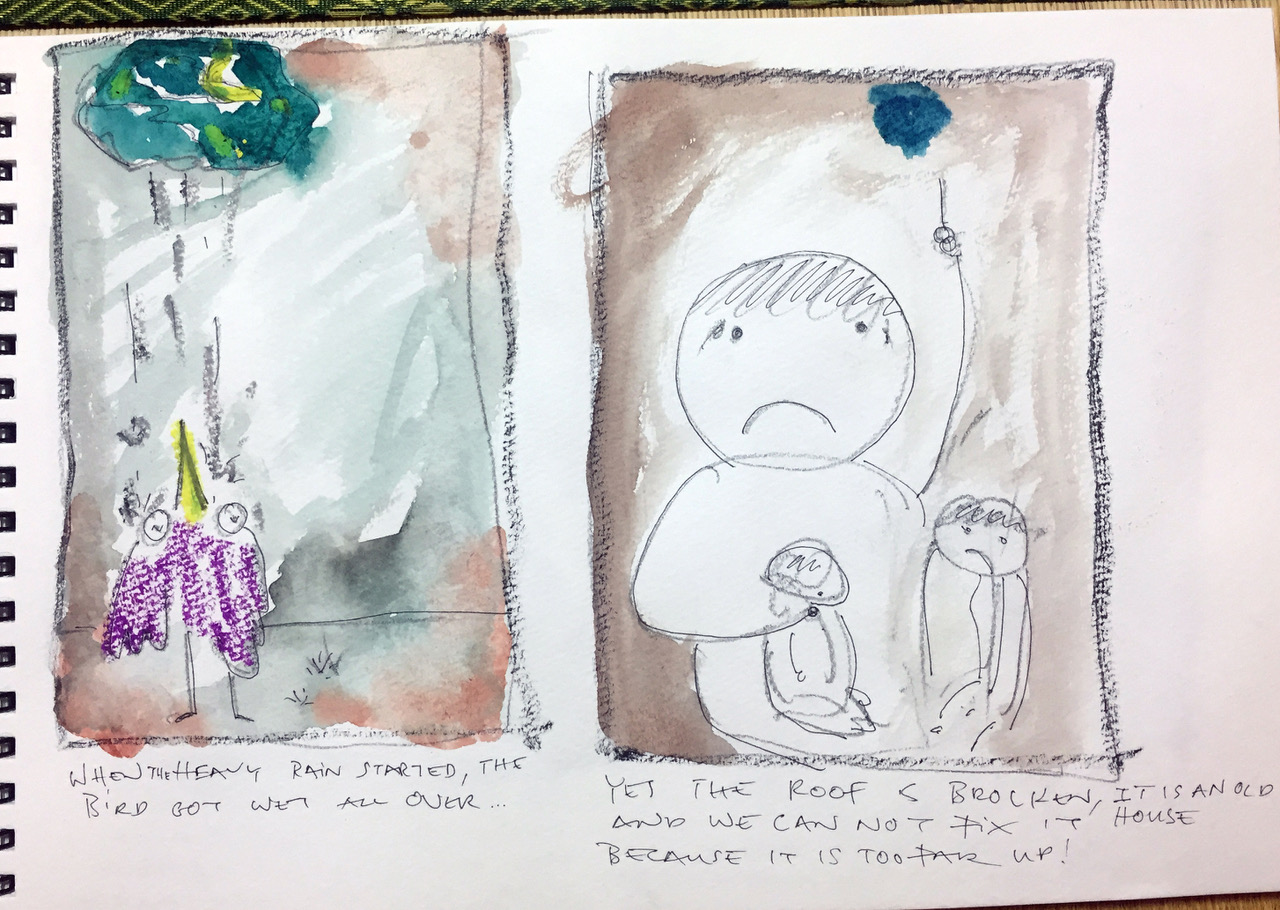

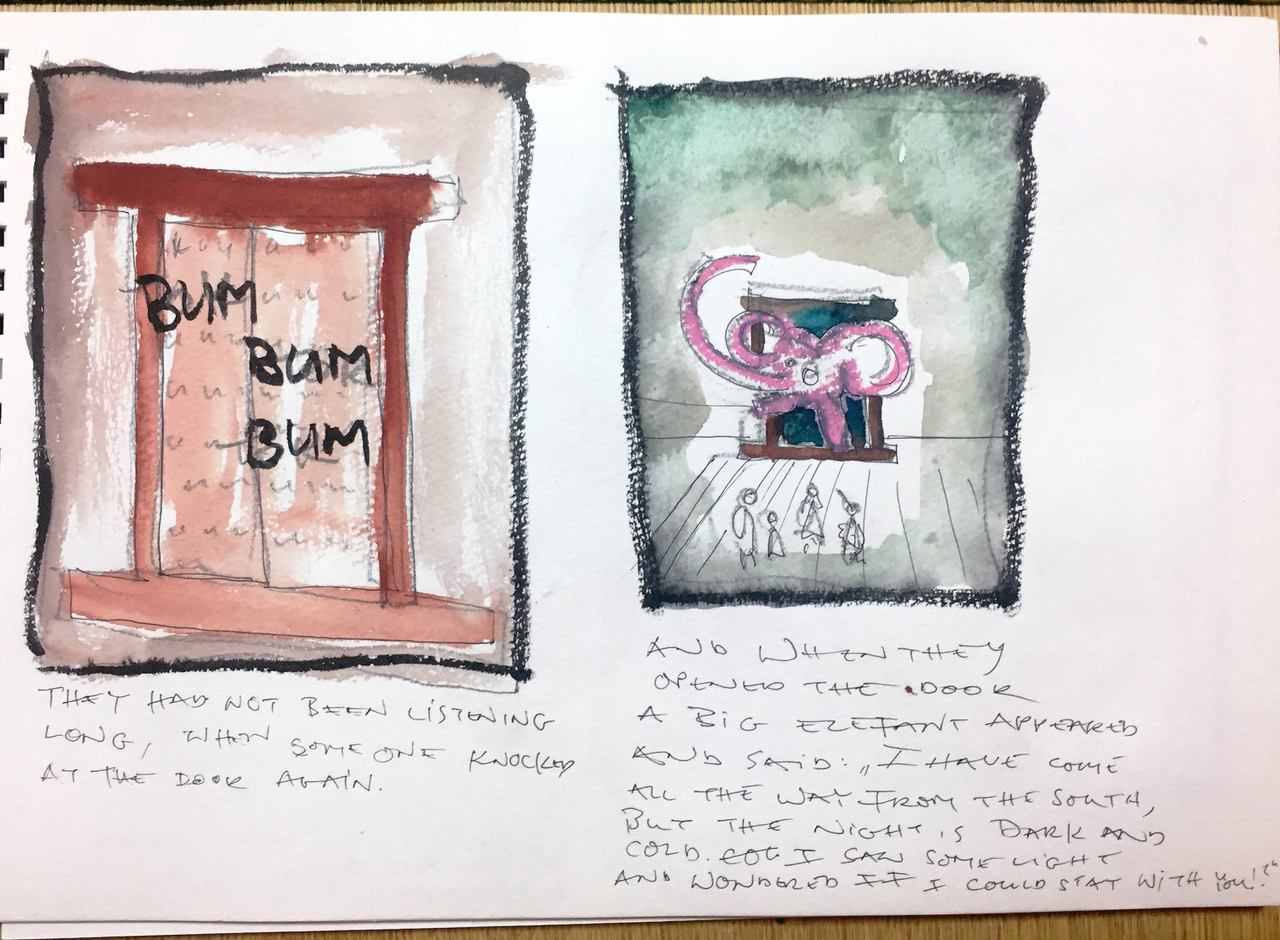

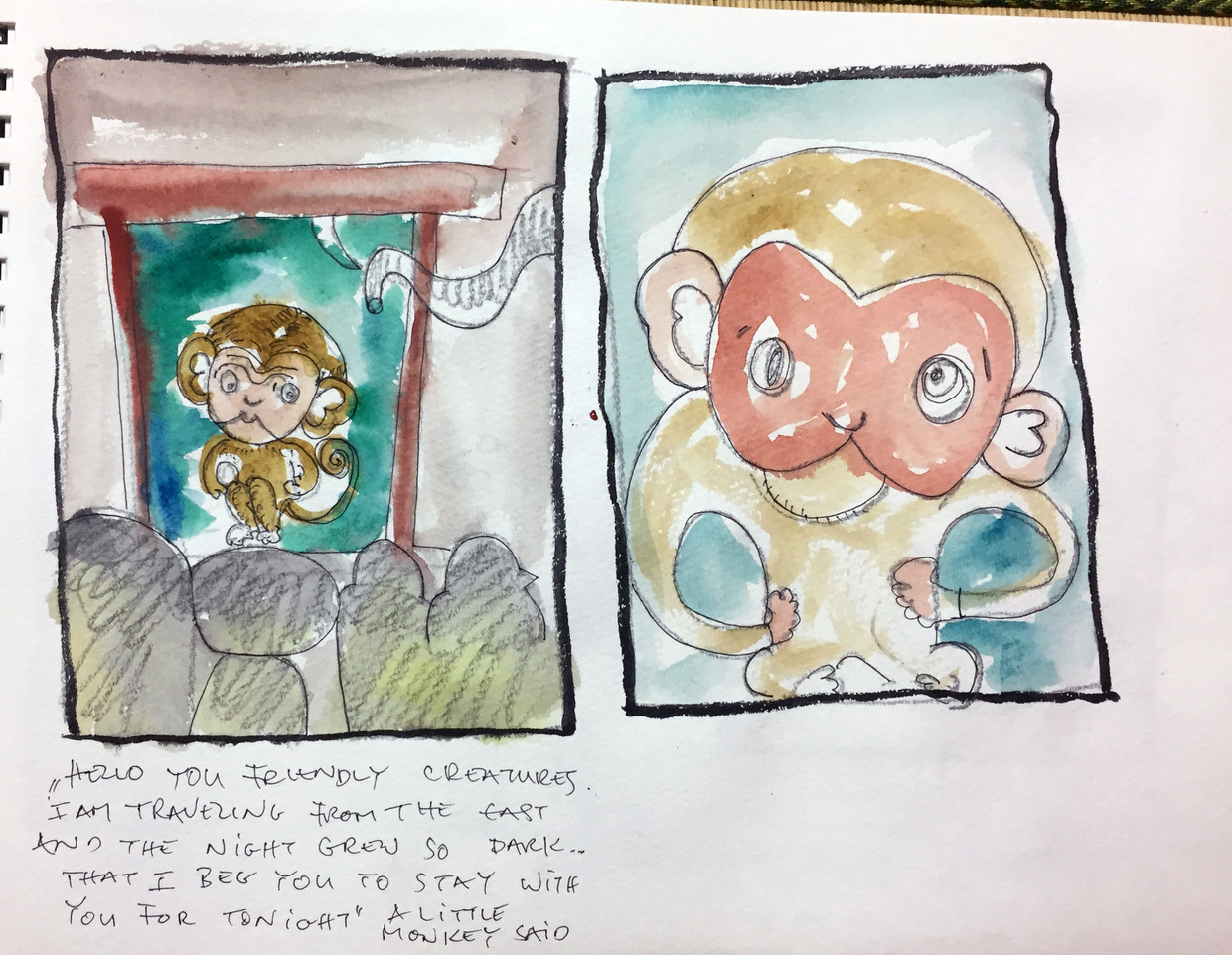

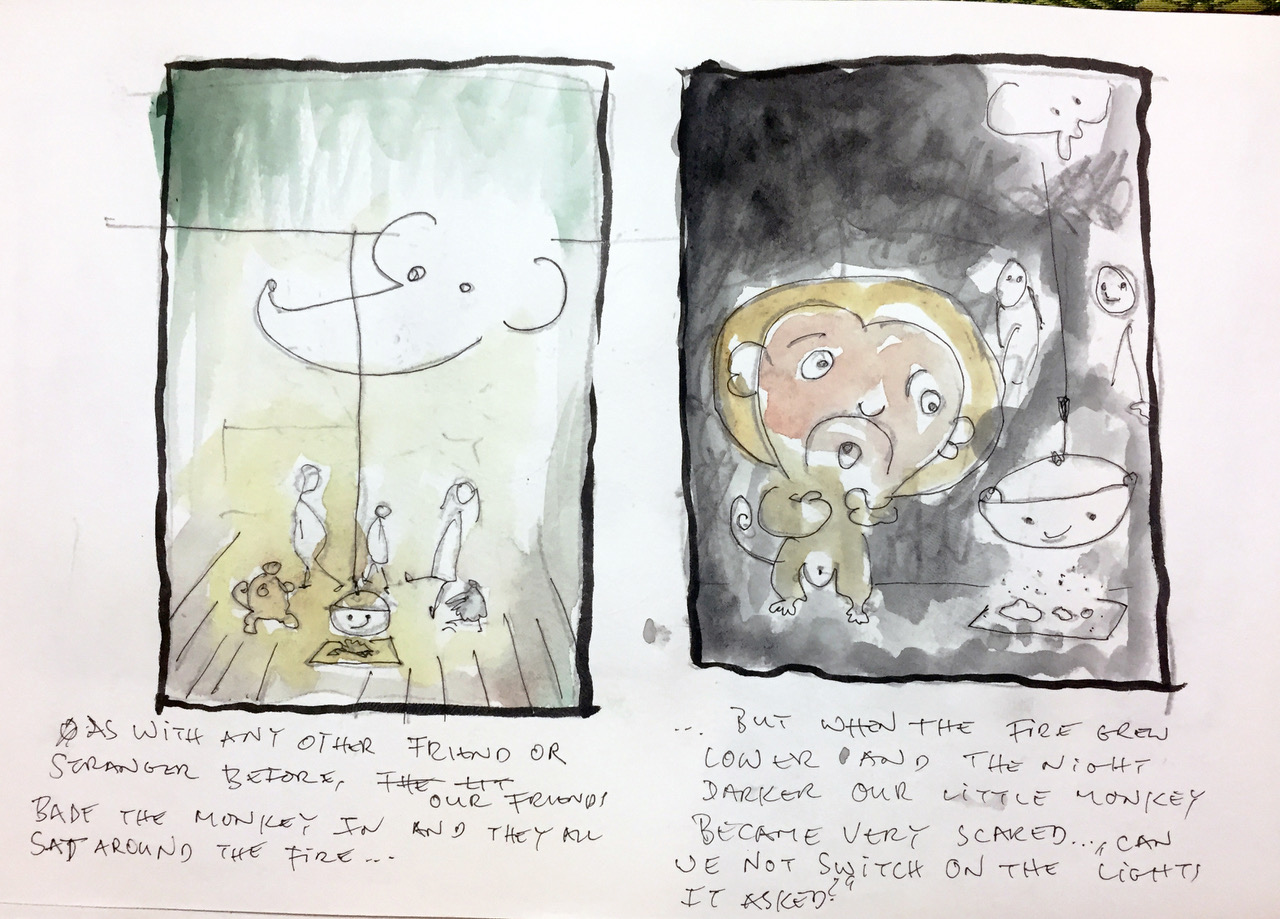

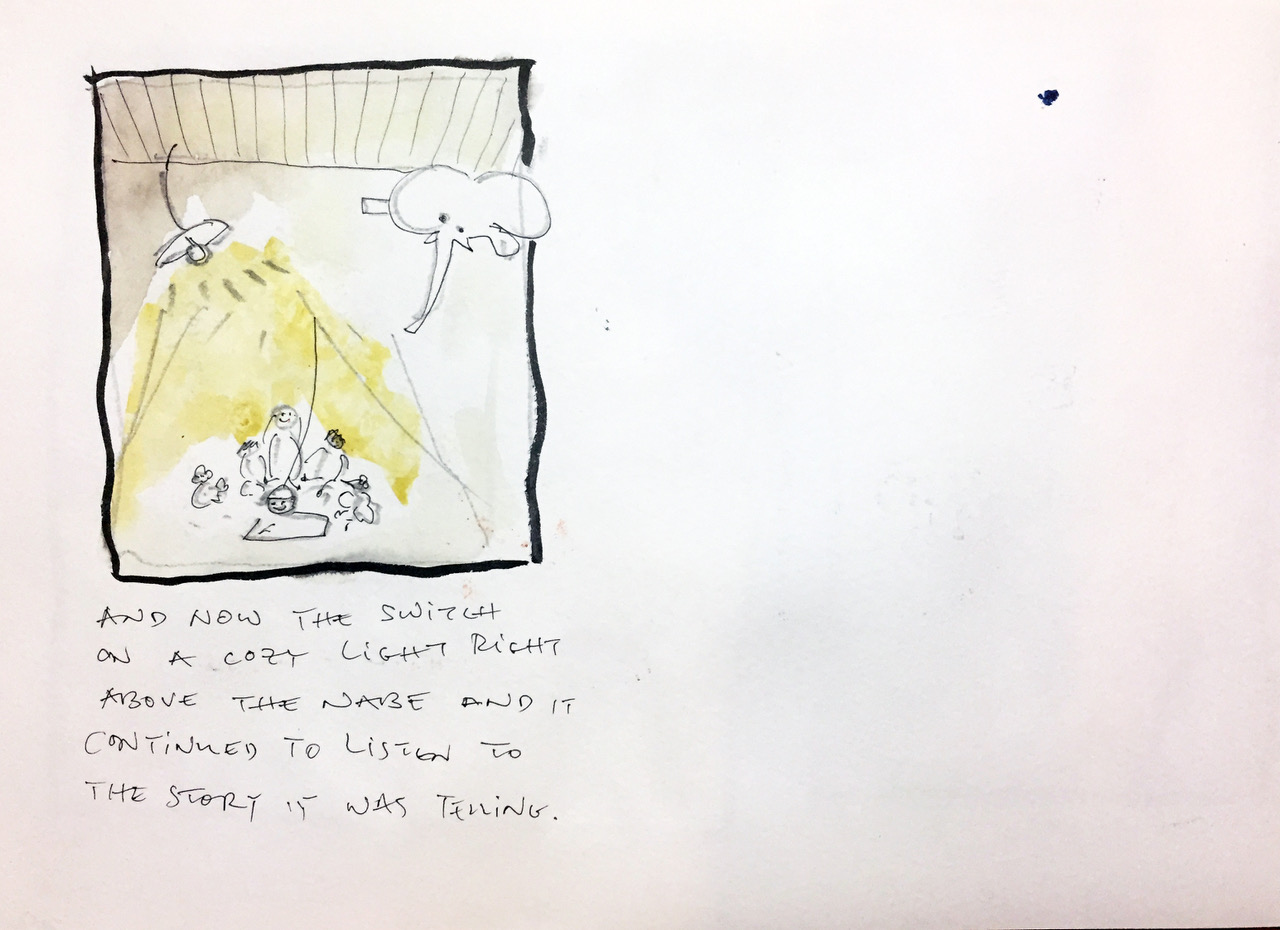

この、子供達の都心での生活に対する提案はそんな考えがなければ価値は薄い。この提案は、その意味を十二分に説明し得なければアナクロに見えかねぬ。

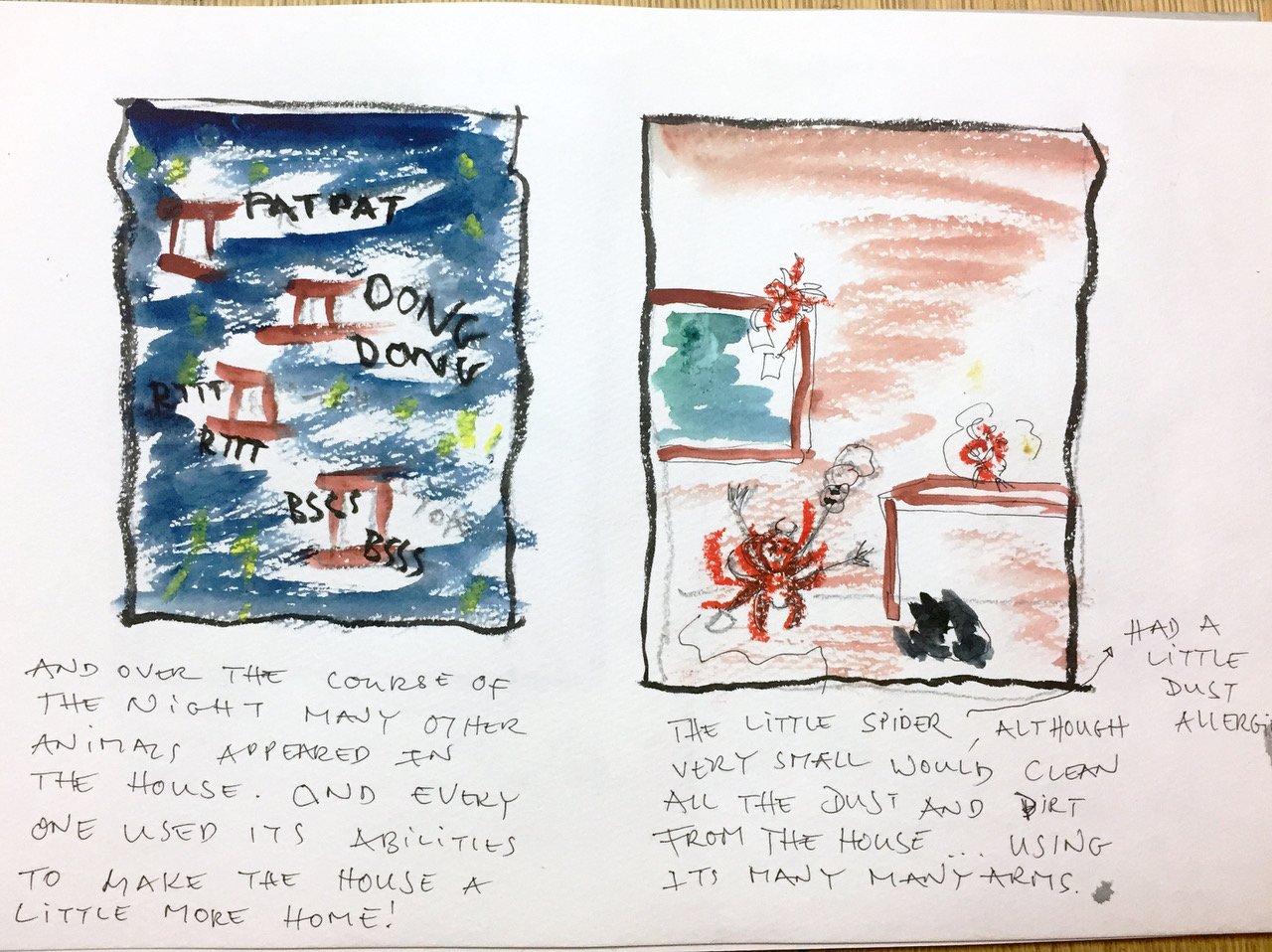

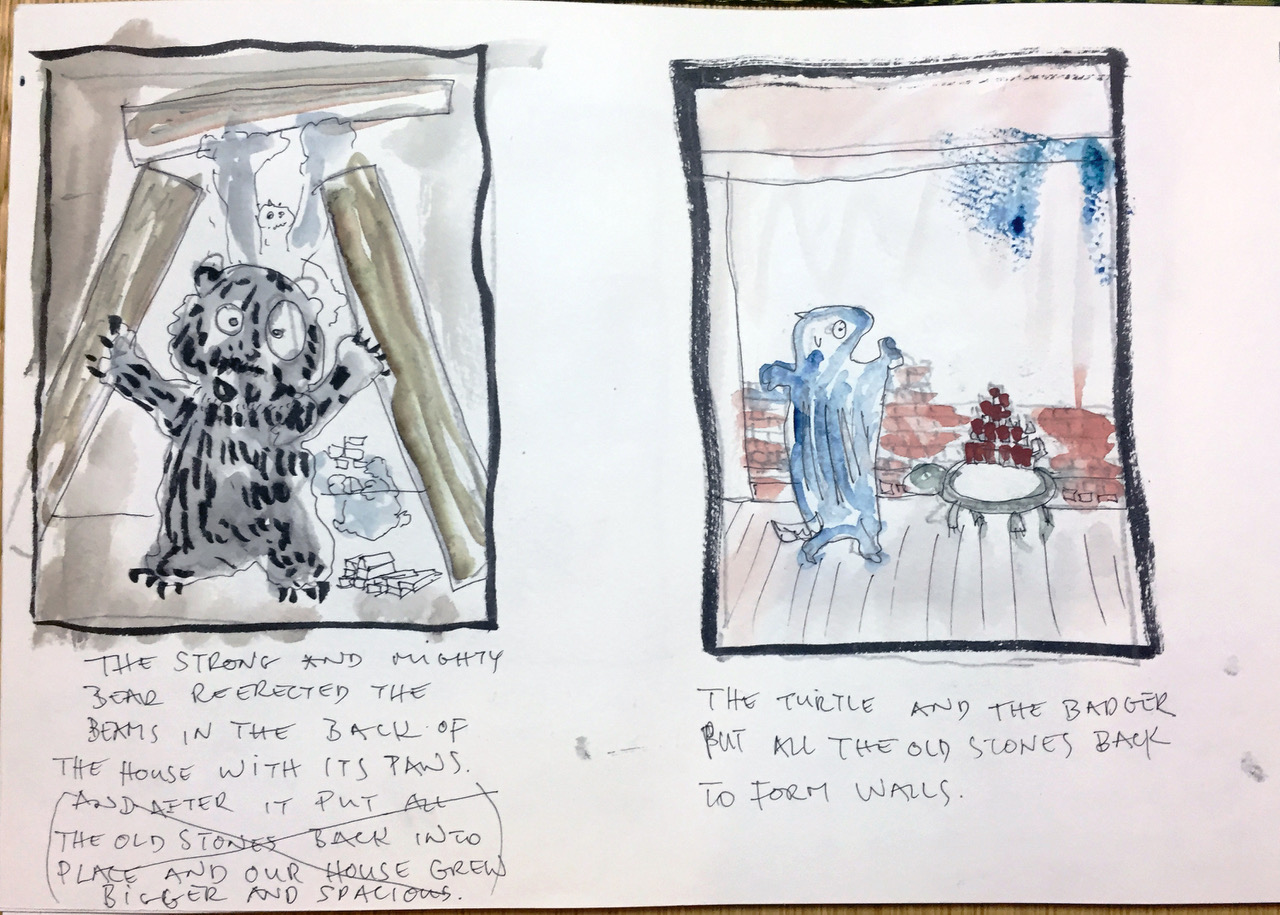

子供たちへの紙芝居やらのリアルなメディアなくしてはデザインとしての自立は考えられようがないのである。

世田谷式生活学校は江戸時代の「寺子屋」でもあった、と今にして思う。

明治維新なる革命ならざる、日本の近代化を成した基底の社会的エレメントではあった。

かくなる誇大を言うは大事だ。それこそ「物体」の新しさを求めて止まぬ者の真の目的ではないか。寺子屋の形式と共に、そこで何が読み書きの素として教えられていたのか。留意したい。

石山修武

古都の中心街のデザインと再生7

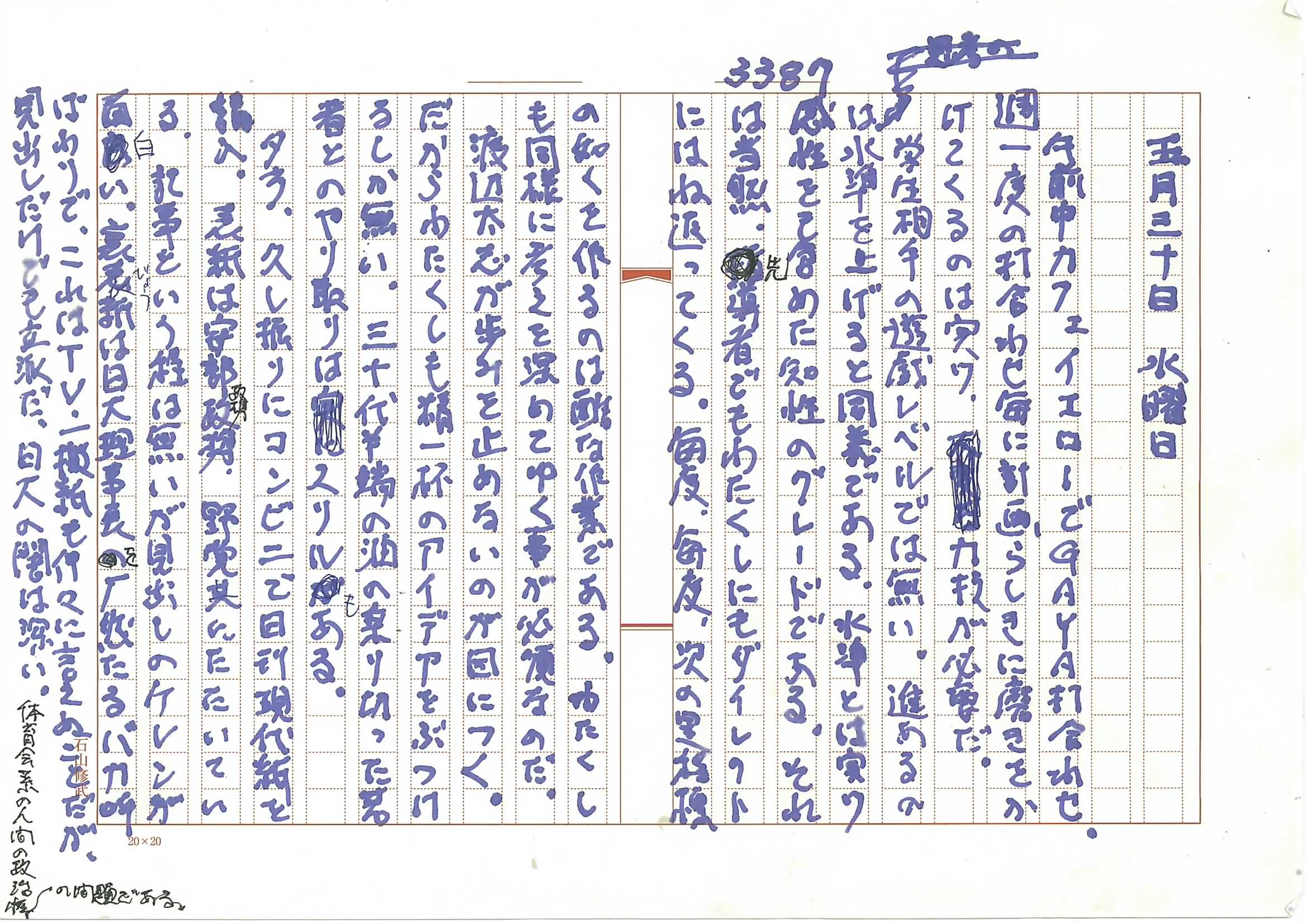

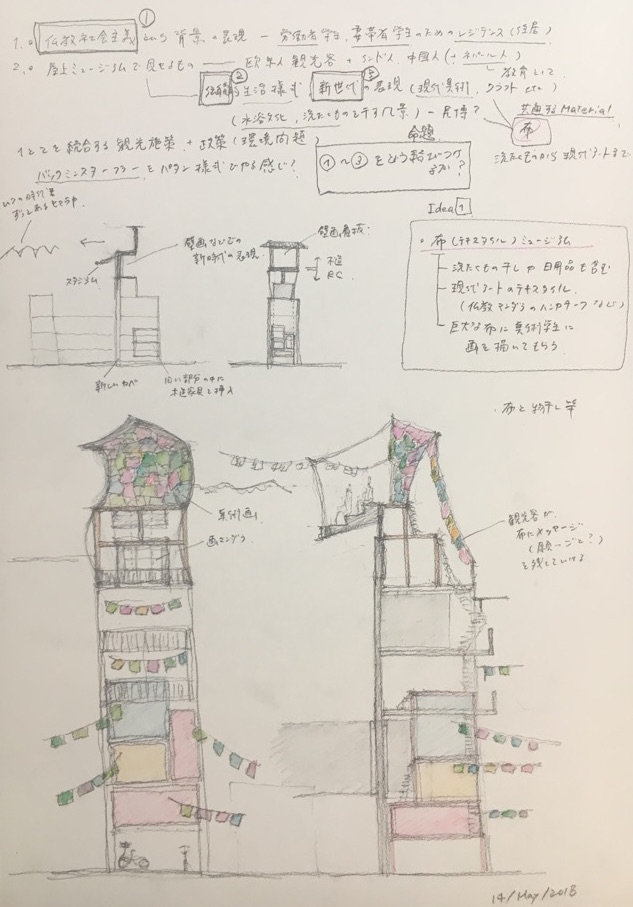

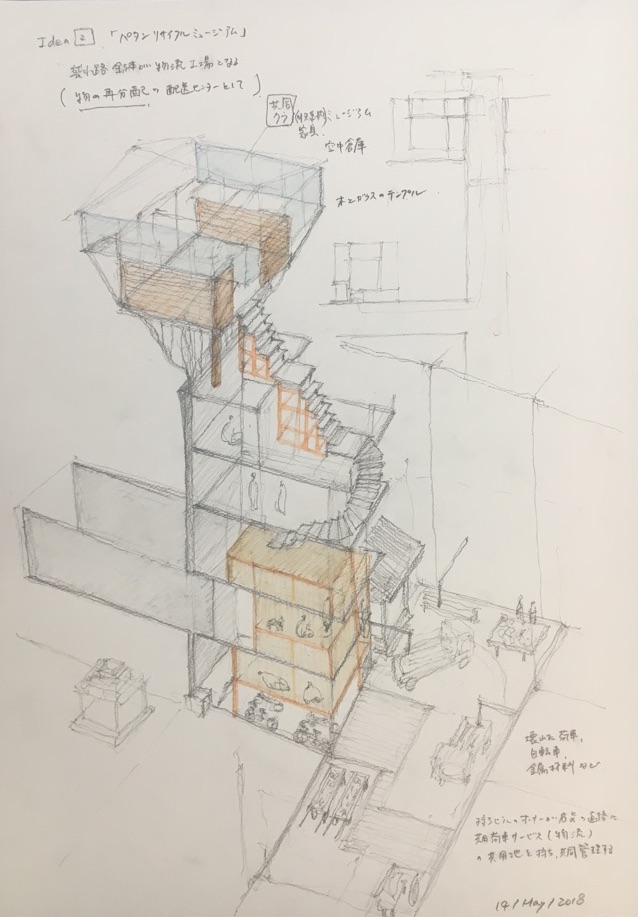

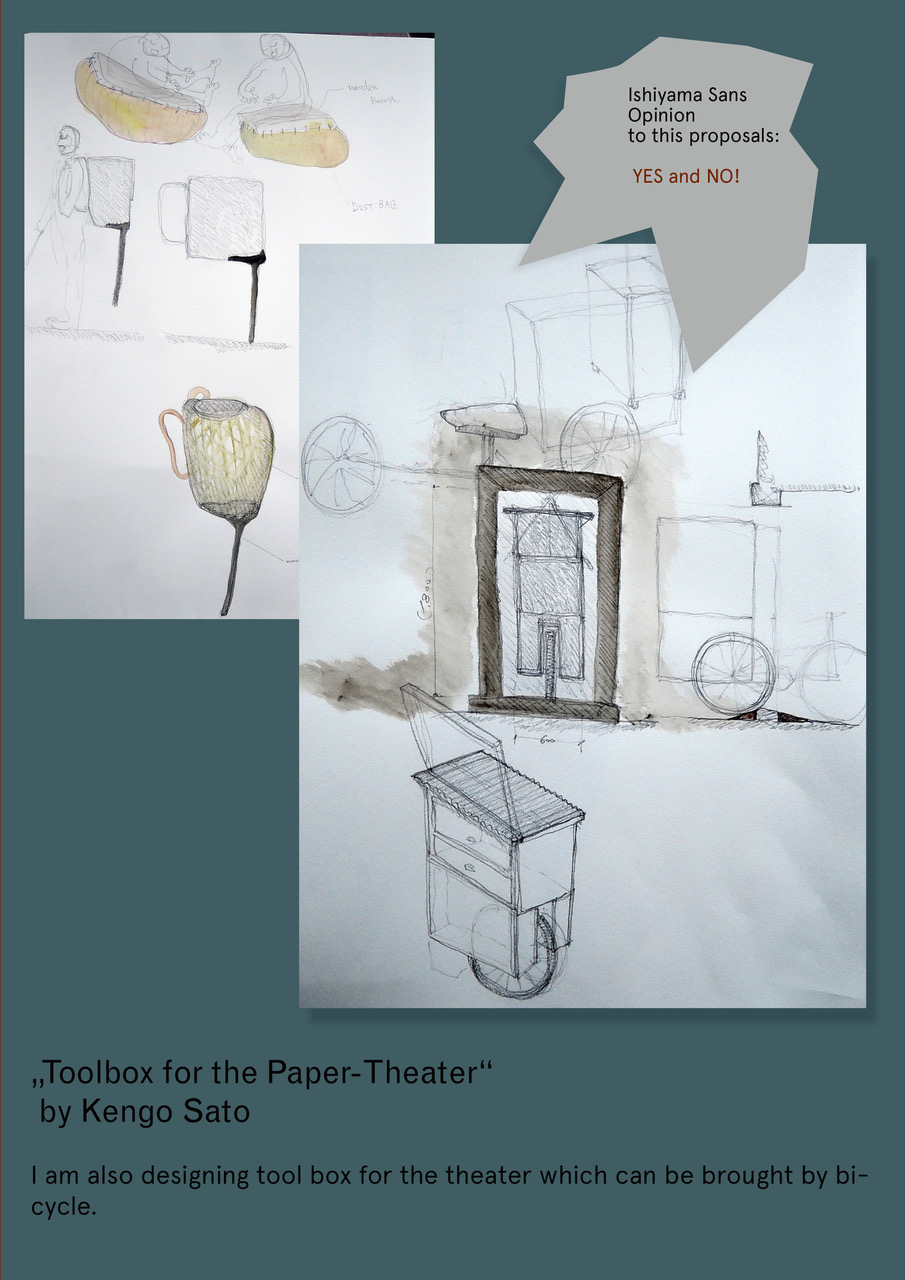

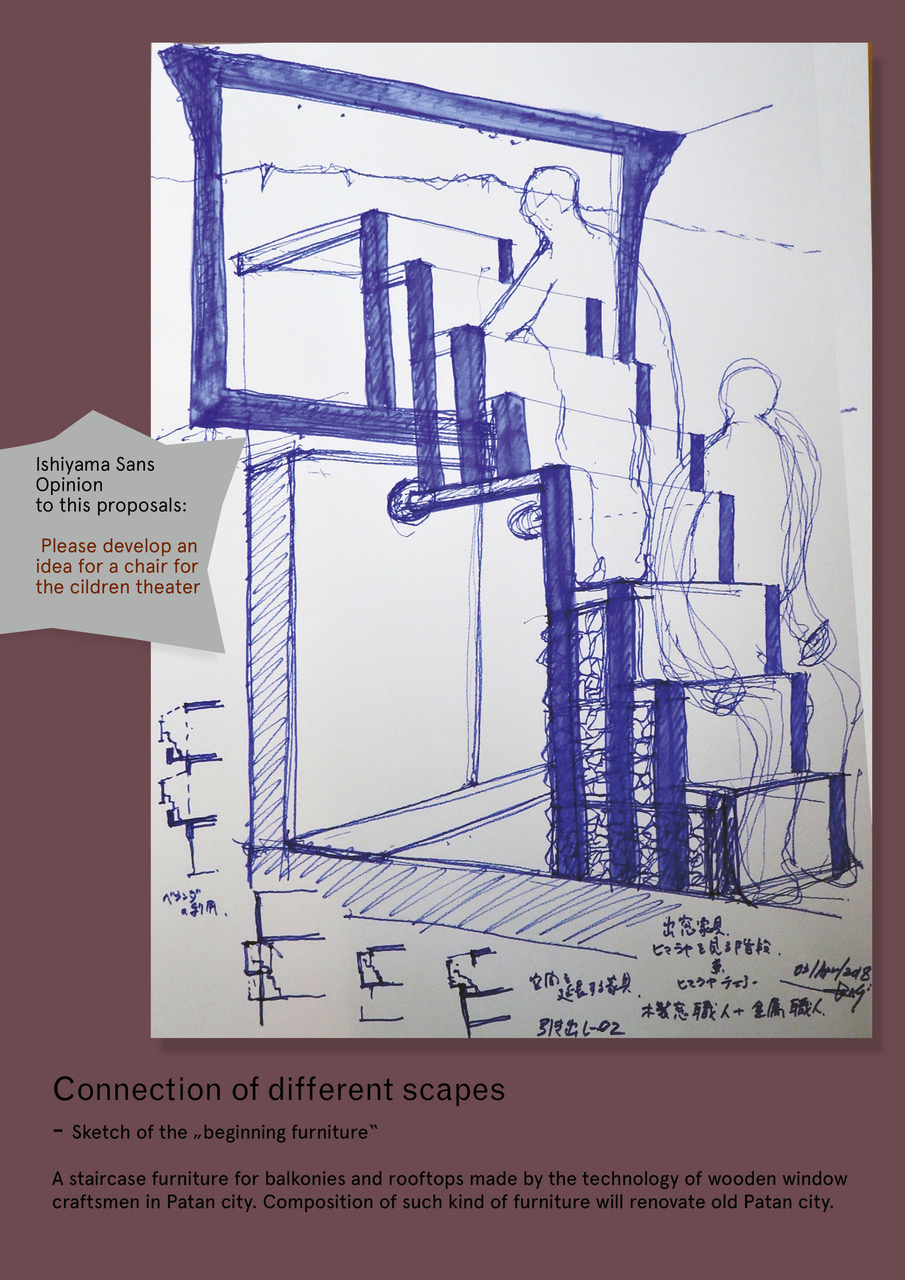

GAYAの若者達には今、建築や都市の世界よりも、より小さな世界でもあろう内部から再スタートしたらどおかとアドヴァイスしている。

先日のミーティングでの提案があまりにも専門の視野の狭さの不可能そのままであるように考えたから。

それで建築物の世界から、一度その不自由な枠を外してみたらと言った。

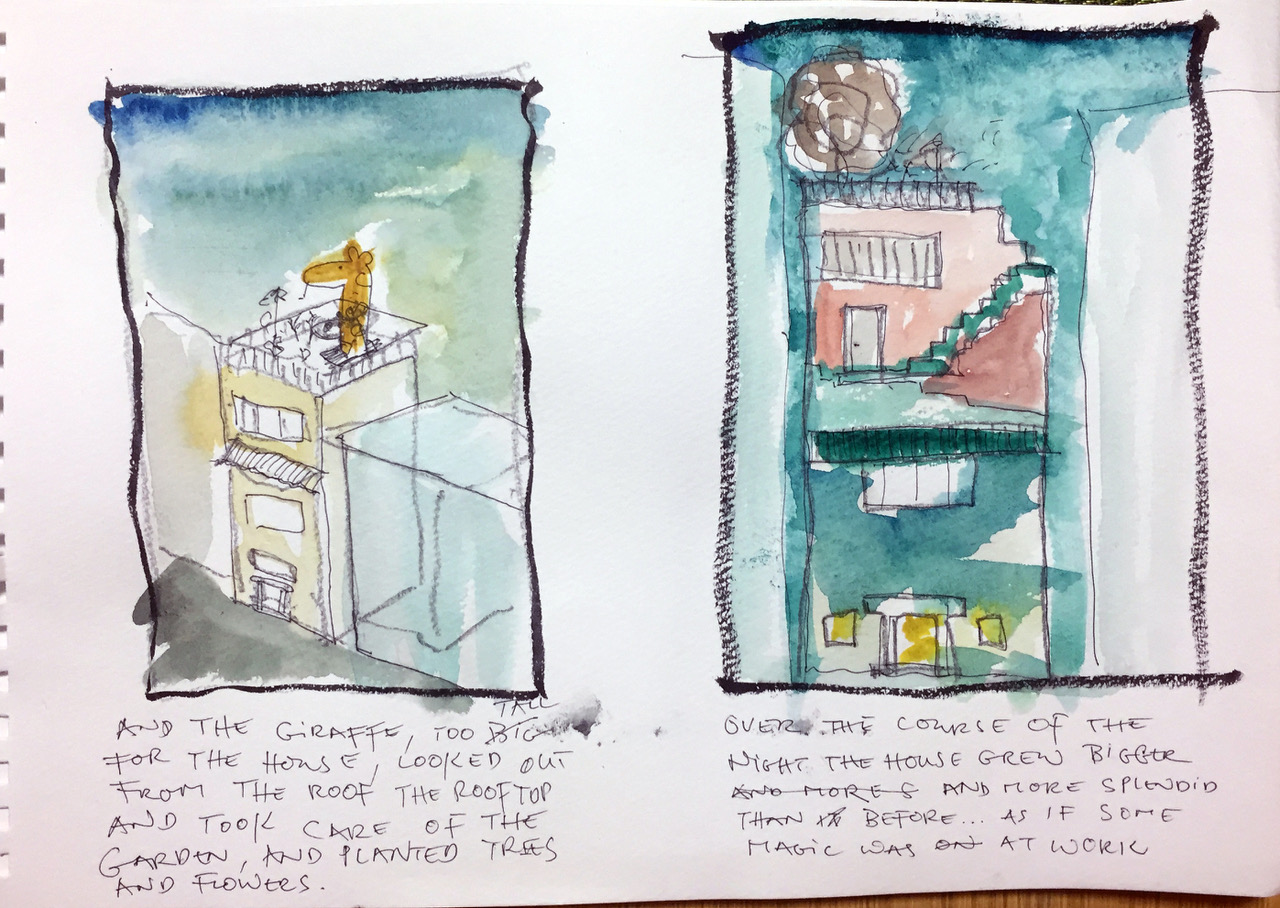

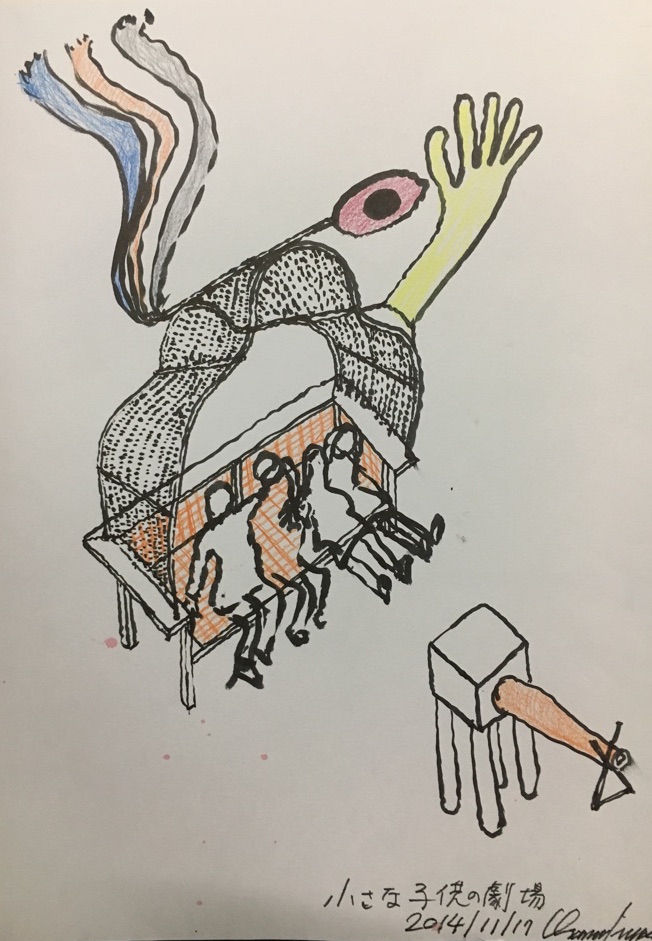

このドローイングは10年ほども昔のものである。

耳の劇場と題されていた。

いわゆるモダーンな家具のデザイン世界を脱けられたらの考えがあった。今も続いている。

都市の大を考えるに、外の大より入るよりも自身の小から考えをスタートさせるやり方もあろう。

*アニミズム紀行7、2018年4月4日参照。

石山修武

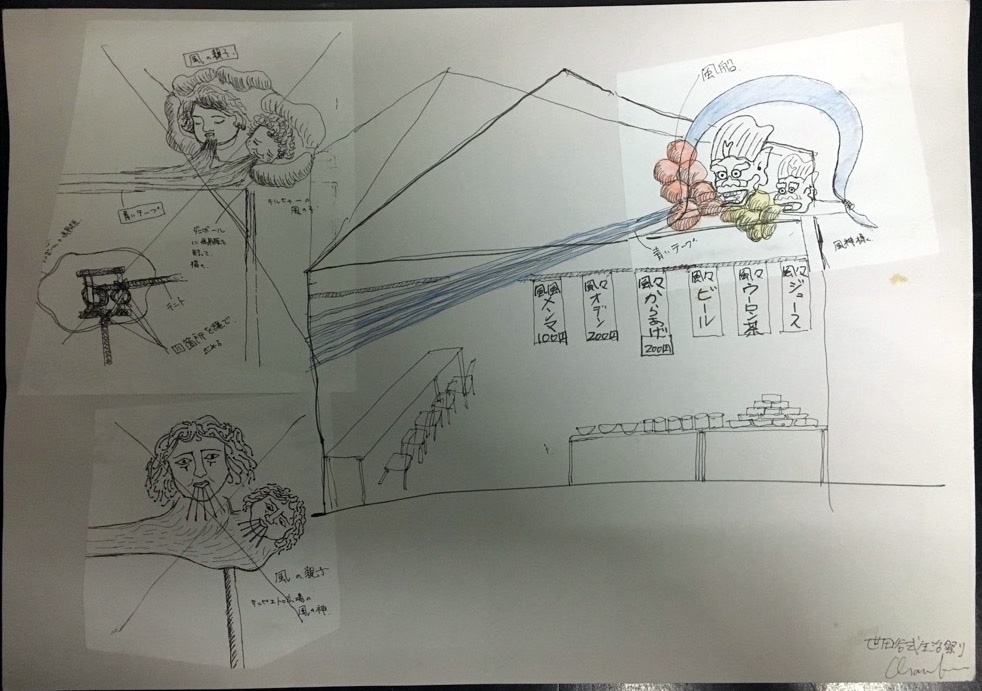

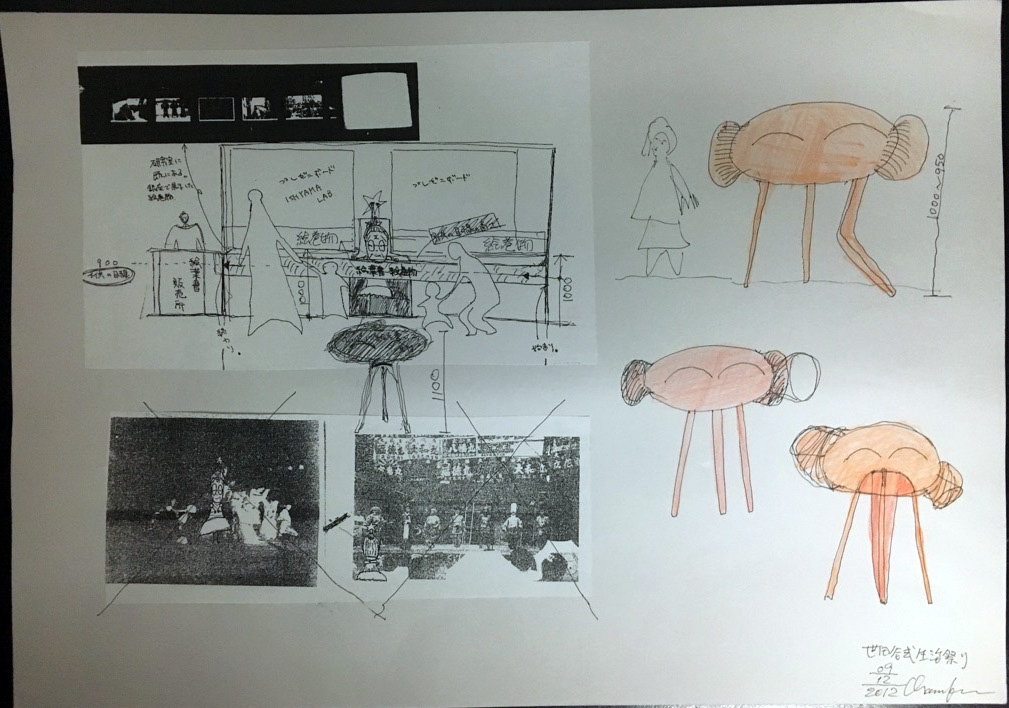

古都の中心街のデザインと再生6

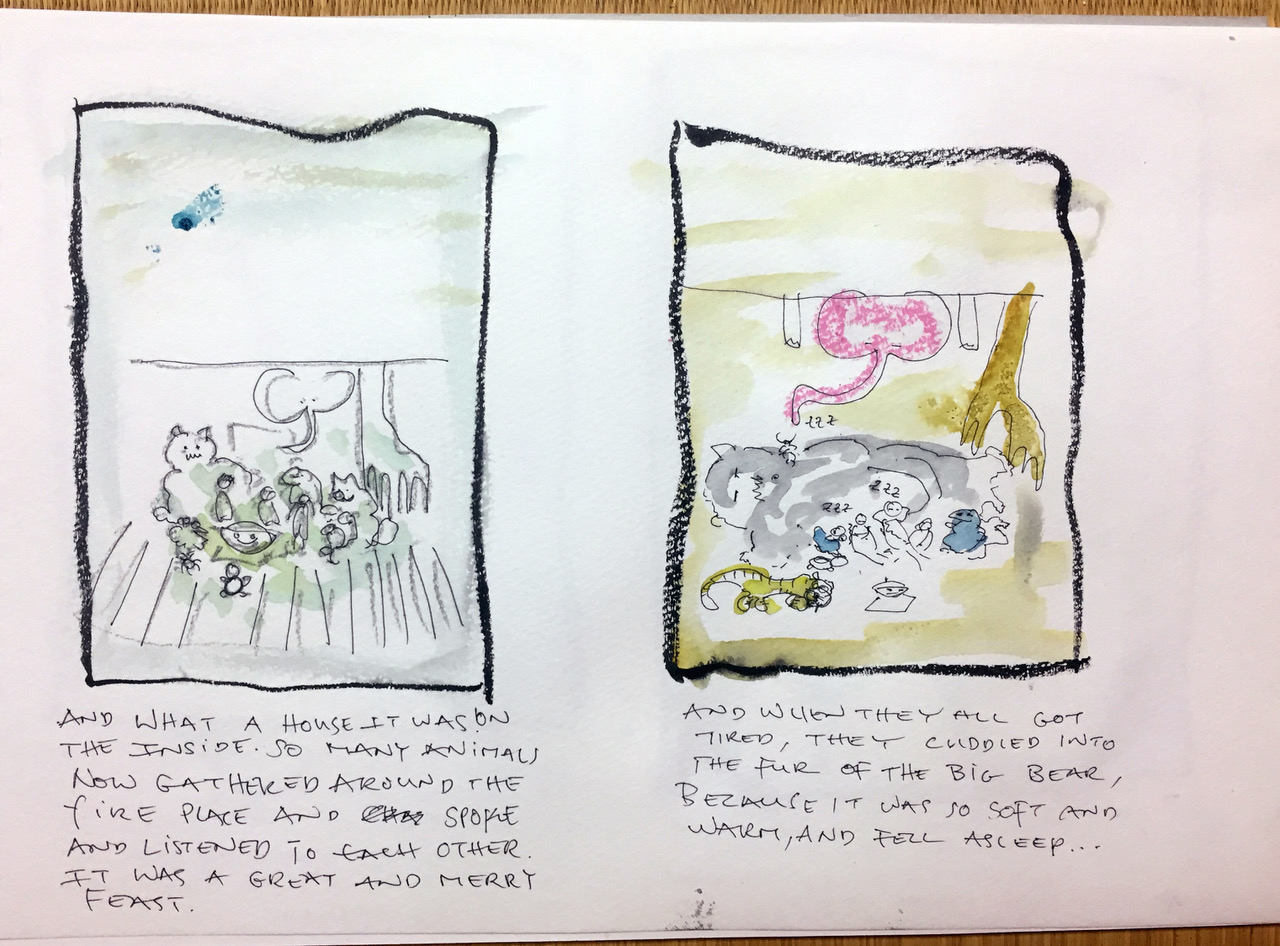

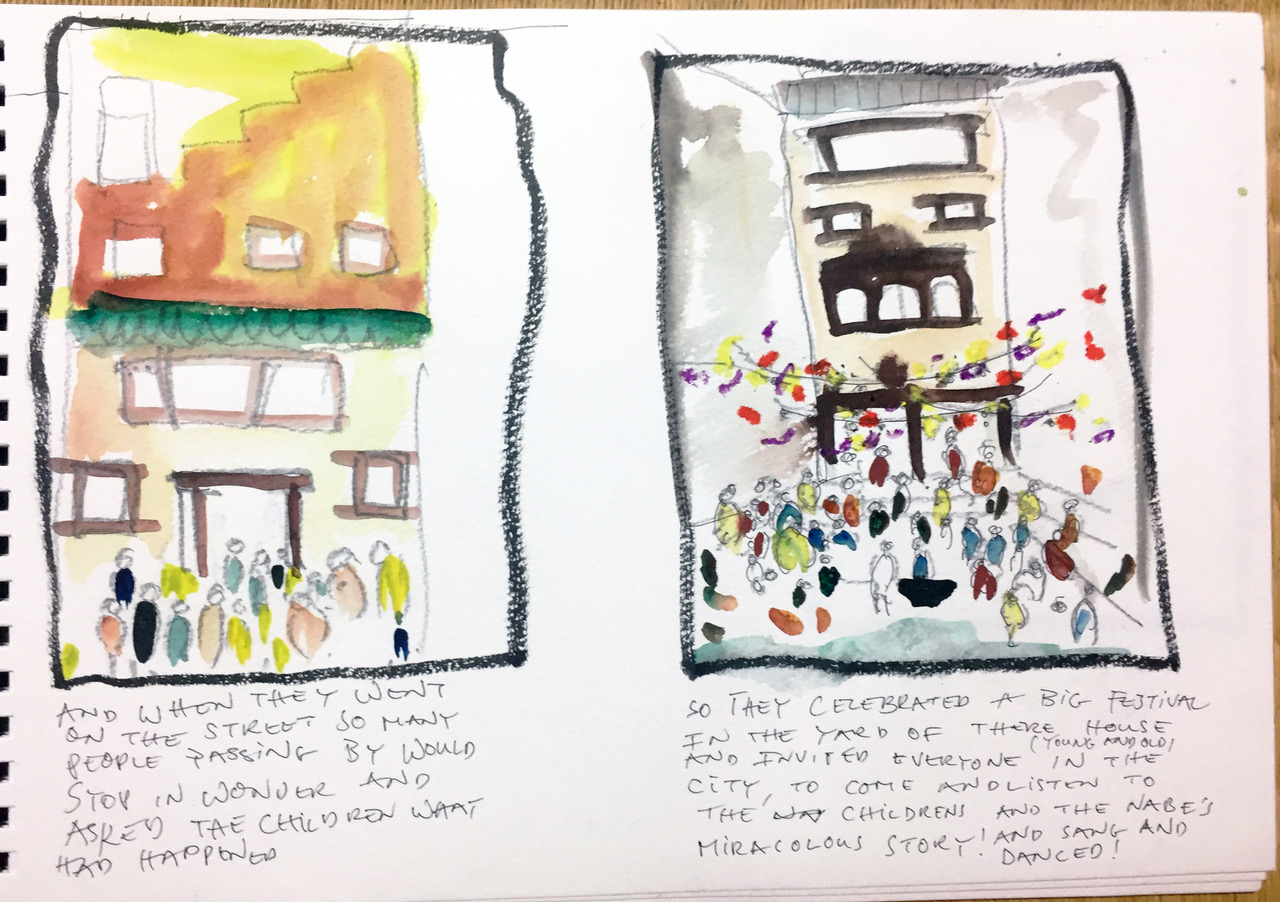

4で示した建築が共同体への力を持ち得ることを、5、6は示そうとしている。

東京、世田谷の公共広場で行った「世田谷式生活」へのデザインである。

7以降で示されよう、そのデザインの成果は、ようやく今になってパタン市に再び提示することになろう。

石山修武

古都の中心街のデザインと再生5

カトマンドゥ盆地パタン市

1〜4までの考えから、もっと万人にわかりやすく導き出したのが5、6である。

5、6は東京、世田谷区で実際になした小さな祭りのデザインである。

この事例は建築家と呼び呼ばれる、それも良質な総合性を持ち得る存在の、あり得よう建築の可能性を示していると考えたい。

ハレとケの言説はすでに使い古されているが、祭りと日常生活をより太く結びつけるのが祭りに表現される、様々な「造形」であろう。

石山修武

古都の中心街のデザインと再生4

都市と歴然たる集合体の密度の概念から考えるのではなく、単体=建築の側から都市を考える術はあるのだろうか。

パタン市の国立美術館に、パタンの、あるいはカトマンドゥ盆地の建築の象徴性を示す図形が展示されていた。

ネパール(ネワール)建築の一番の独自性はその開口部のデザインに表れている。

この図形には「開口部」のあり方が、天と地の関係性までを象徴することが可能であることを示している。

図形は唯物性を超える力が在るのを示していると考えたい。人間の想像力の可能性である。

石山修武

古都の中心街のデザインと再生3

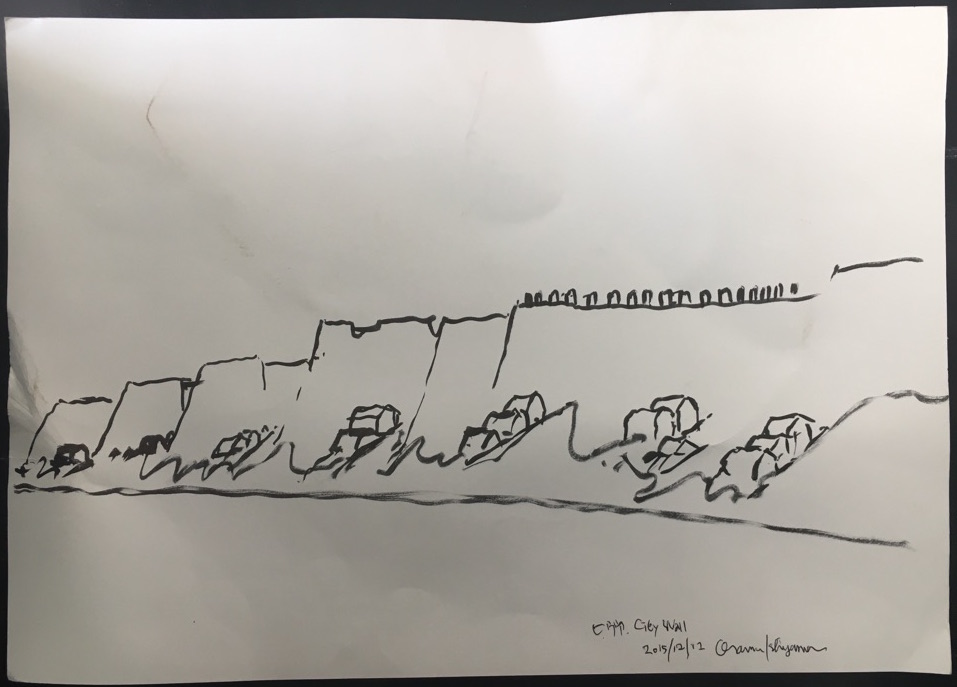

1、2で示したいのは、「シティーウォール」とは別形式の都市の境界を示す、あるいは非都市と区別する形式はないものか、のアイデアでもある。

1は大ストゥーパによる、壁に非ず、布石のごとくの方法であり、2は人間たちや生物たちの日常生活の足跡の濃淡がより自然に示す生活や活動が長い時間をかけて発生させるものである。

ここで示す「シティーウォール」はシルクロードの聖都市ヒヴァのものだ。ここのシティーウォールは単なる石材などではなく、驚くべきことに人々の墳墓ならぬ、石棺の集積でもあった。人間の生を護ろうとする壁が、死の印の集合でもある。ヨーロッパにかくなる事例があるのか、どおかは知らぬ。

石山修武

古都の中心街のデザインと再生2

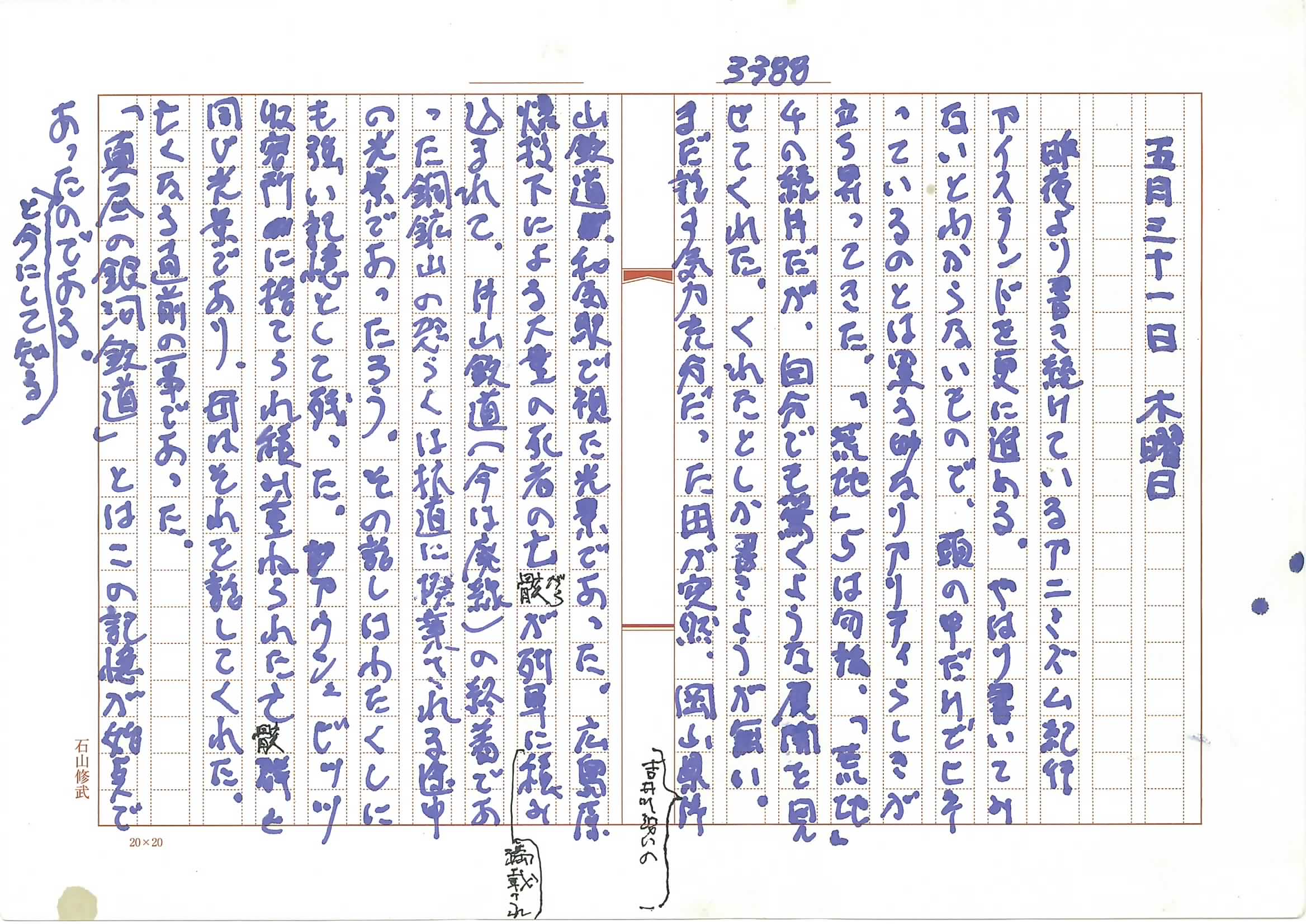

福島県猪苗代湖のほとりに計画、その一部を建設した「鬼沼計画」を実施しながら描いたドローイングである。

1のパタン市にある弱い力学と深いところで同様である。

どんな形であるにせよ「都市」に手を触れようとすれば、それは出来る限りの「弱さ」を自覚しなくてはなるまい。

パタン市の都市域が東西南北四つのストゥーパが打たれたことでゆるやかに決められたのと、このドローイングで様々な生き物のかすかな踏み跡が、次第に自然(森)を別種のものへと変えてゆく、きっかけになる。

我々がこれからなそうとするパタン市中心街のプロジェクトは、その始まりにこの二つのドローイングを置くことからすすめたいと、今朝皆に伝える。しかし、他からさらなるヴィジョンが示されれば、その限りではない。

石山修武

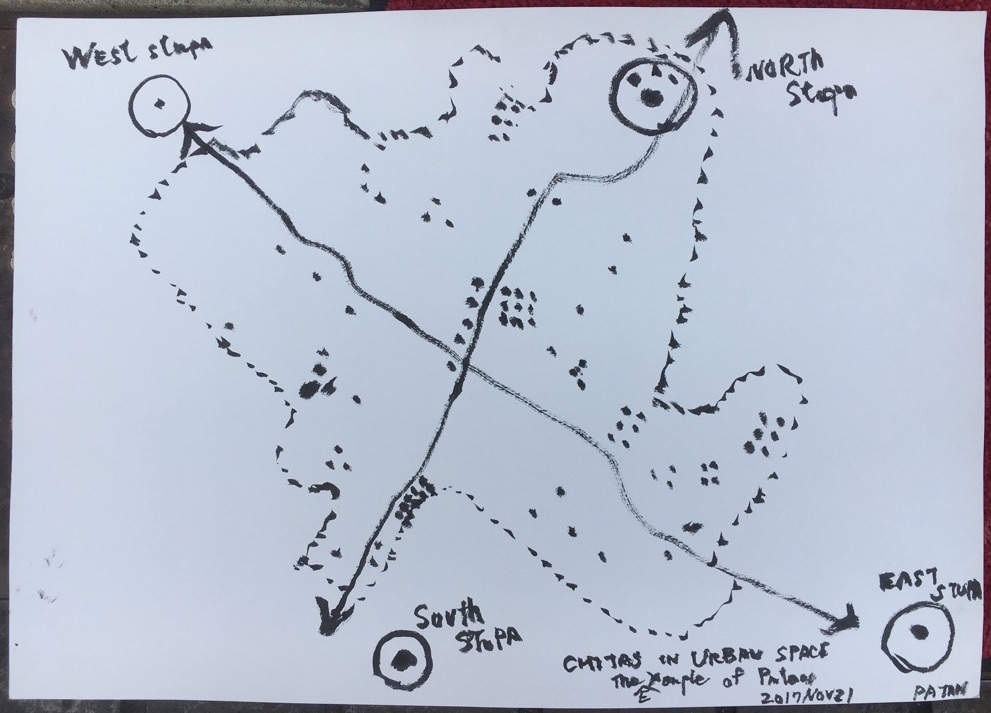

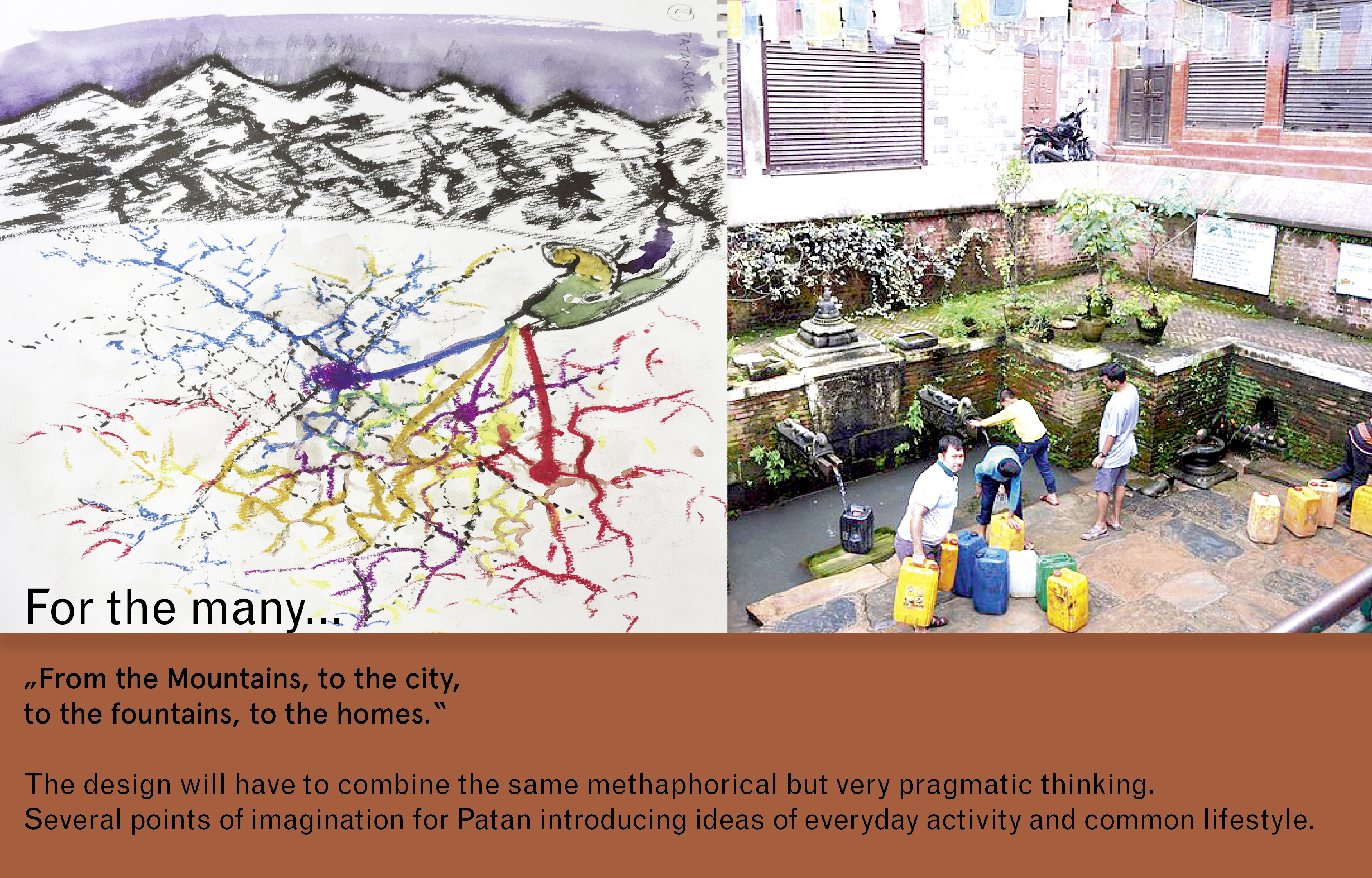

古都の中心街のデザインと再生1

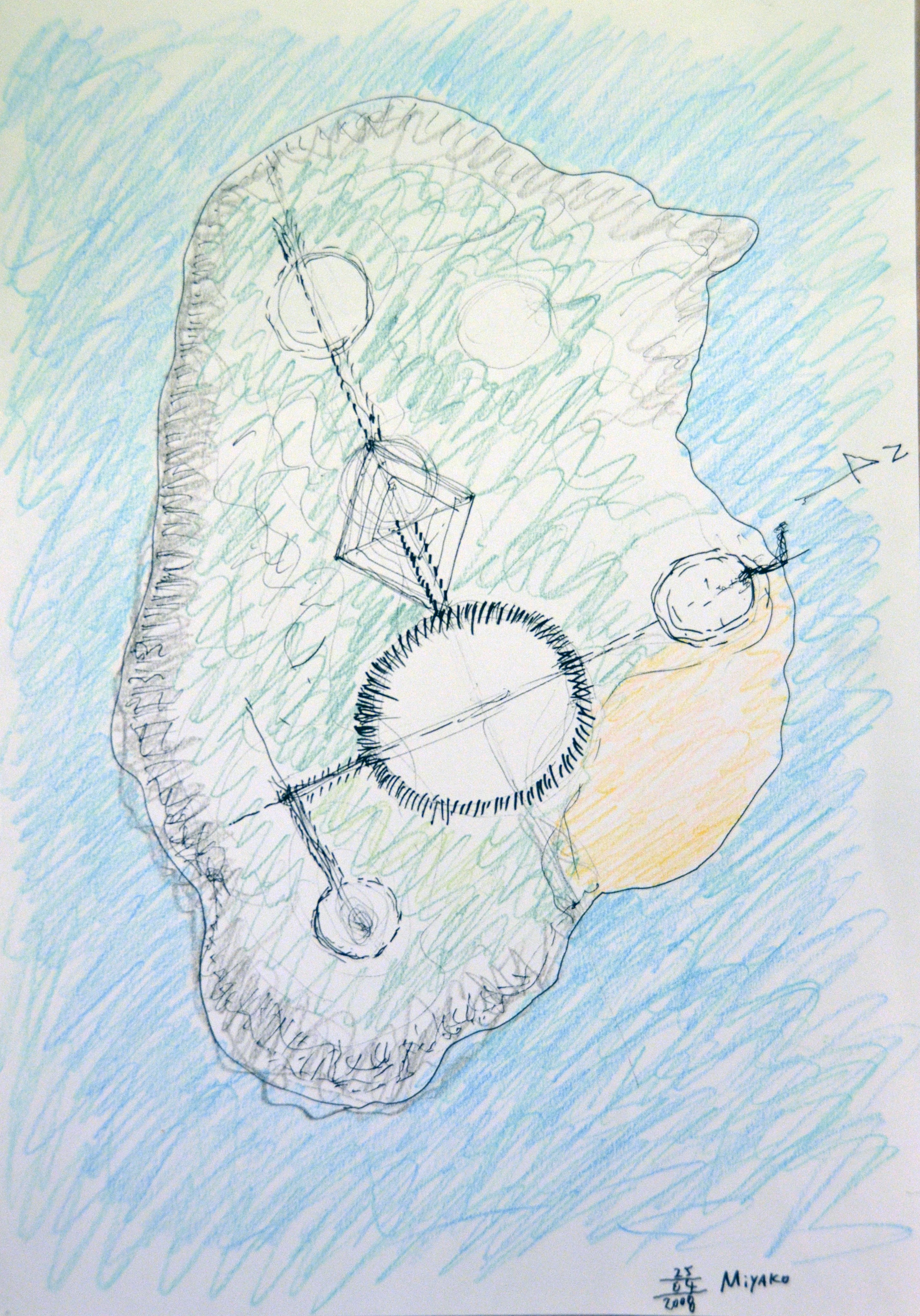

パタン市国立博物館に展示されていたこの都市の構造図である。

東西南北にほどほどの大きさのストゥーパが配布させている。

そのストゥーパ同士を結ぶ道路らしきが、都市の始まりの骨格である。北のストゥーパ近くに、今のパタン市のゲート、パタン・ゲートがある。

十字にクロスする道の交点に王宮、ダーバースクエアがある。

ヨーロッパに多く見るシティーウォールは無い。硬く強い壁ではなく、ストゥーパの「点」によって、都市のスケールが規定され、その点を結ぶ非幾何学のラインが、規定されたエリアの血脈になっている。エリア内には多くの小ストゥーパが血脈と関係しながら配布されている。自然発生的に見えなくもない。

しかし、配布された点と線によって刺激された点でもある。

石山修武

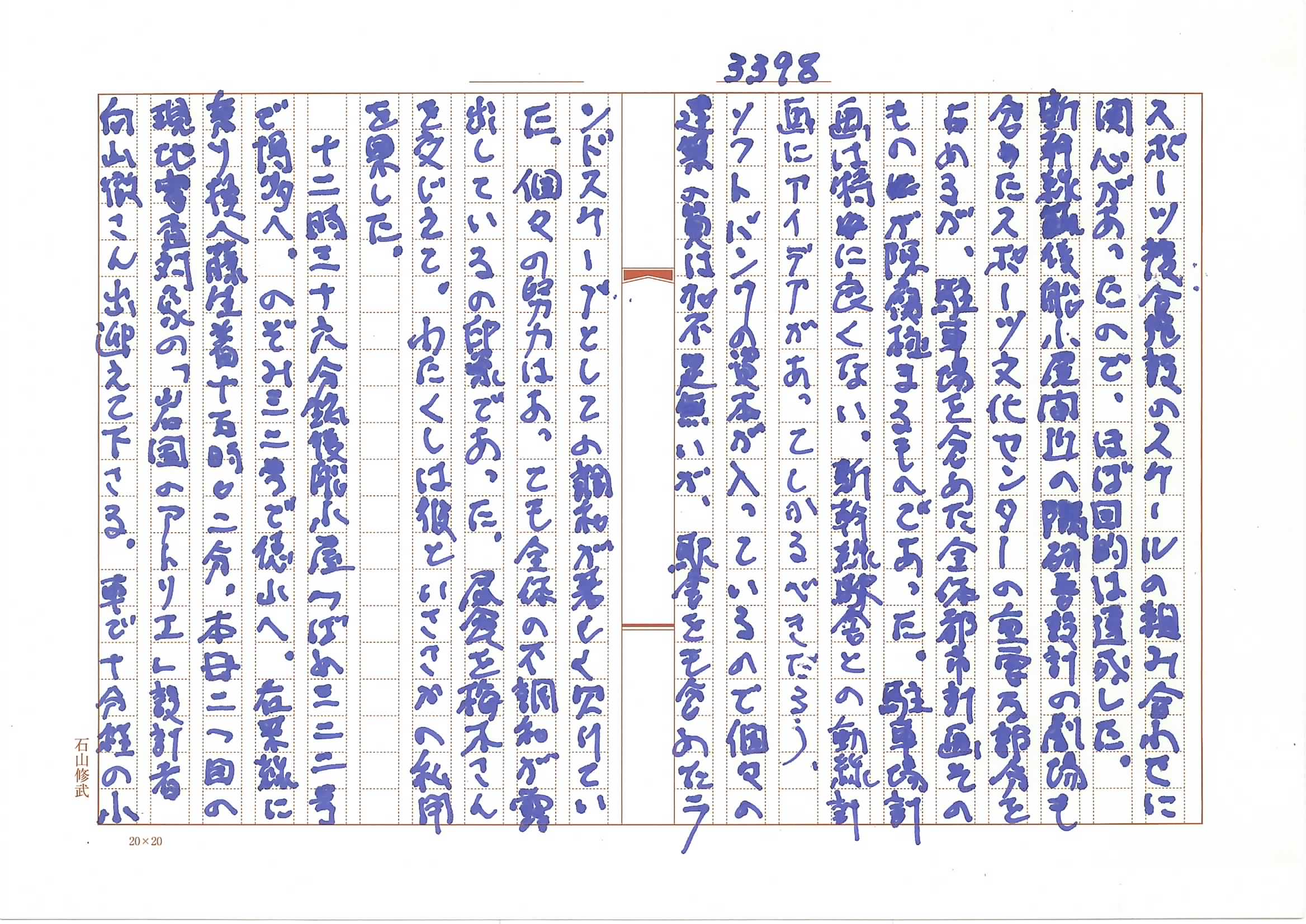

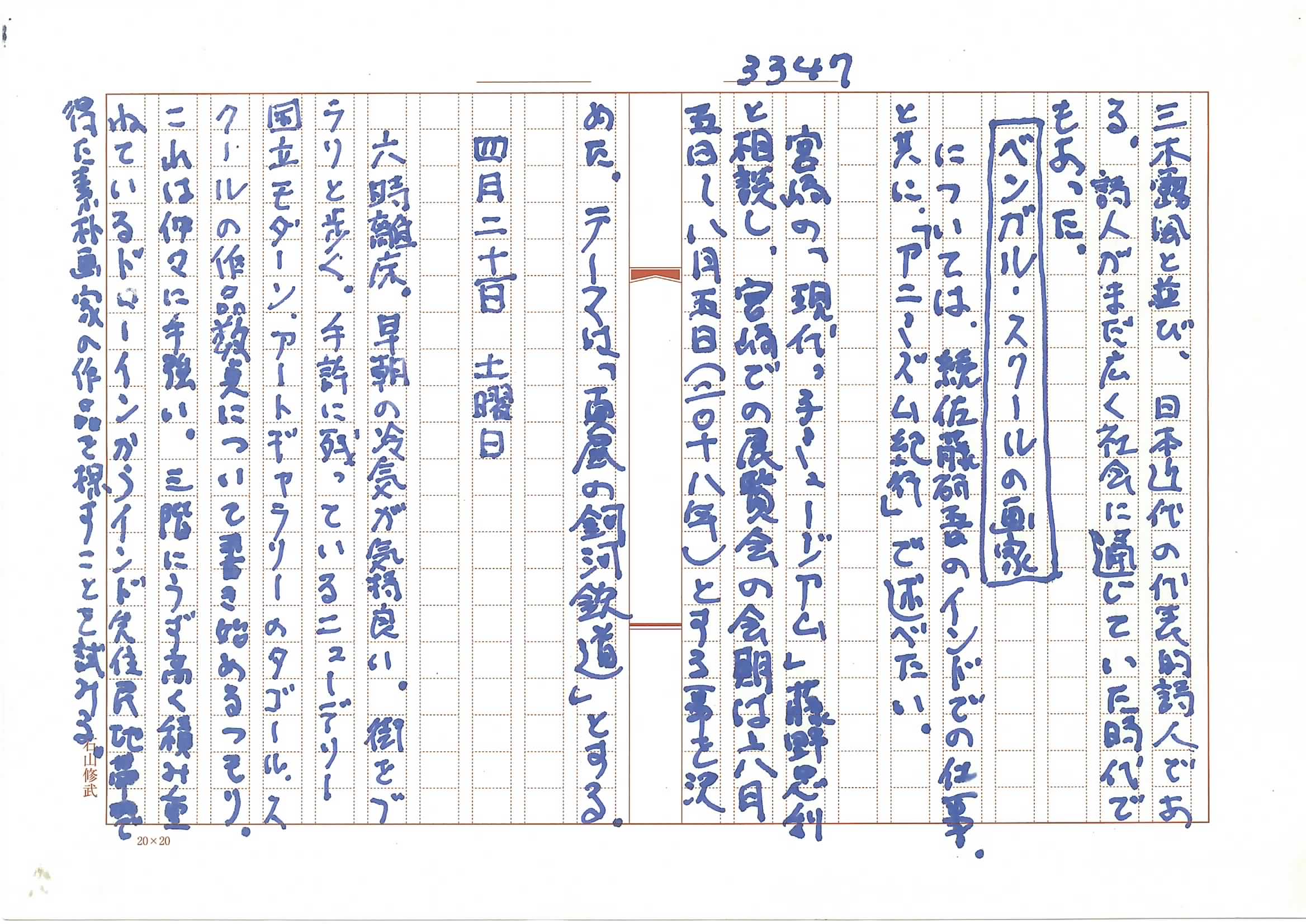

「佐藤研吾のインドでの仕事 10」 石山修武

反哲学の哲学者・木田元は、哲学の役割について言う。

「それは一方向に進歩して止まぬ文明にブレーキをかけるに過ぎぬ」

木田の言うブレーキは無用の用の高みをも暗示する。あいまいな精神生活の愚を言うのではない。そこに身体を置いてこそ初めて深く、理解の入口に在ることが可能である。

少しばかり、あわてて言うが、ベンガルのスクールに身を置いてこそ、近代化の全体を体験できようと言う位のものである。そう彼は直観したのである。

おそらくは、そこにはすでにタゴールの身体は不在であるから、その思想の形骸をしか視ることは出来まい。

しかし身を置くは、何よりも大事なのである。

特に「物体」に深く関わろうとする者にとっては必然でもある。

モノが溢れ返った時代の只中にあるからこそである。そこに在ることを介して、「物体」を創ることをした。

写真を視る限りにおいて、佐藤研吾はモノの無い状態を可視化した。精確に言えば、その初歩を作り、手にしたのである。

この空間にはほとんど近代的商品が無いようである。

在るのは彼、および彼等の手になるオリジナルな非商品ばかりである。つまり脱商品化の世界の入口が呈示されている。

この状態は今、とても重要である。

次に彼のスケッチ群を眺めることにしたい。

つづく

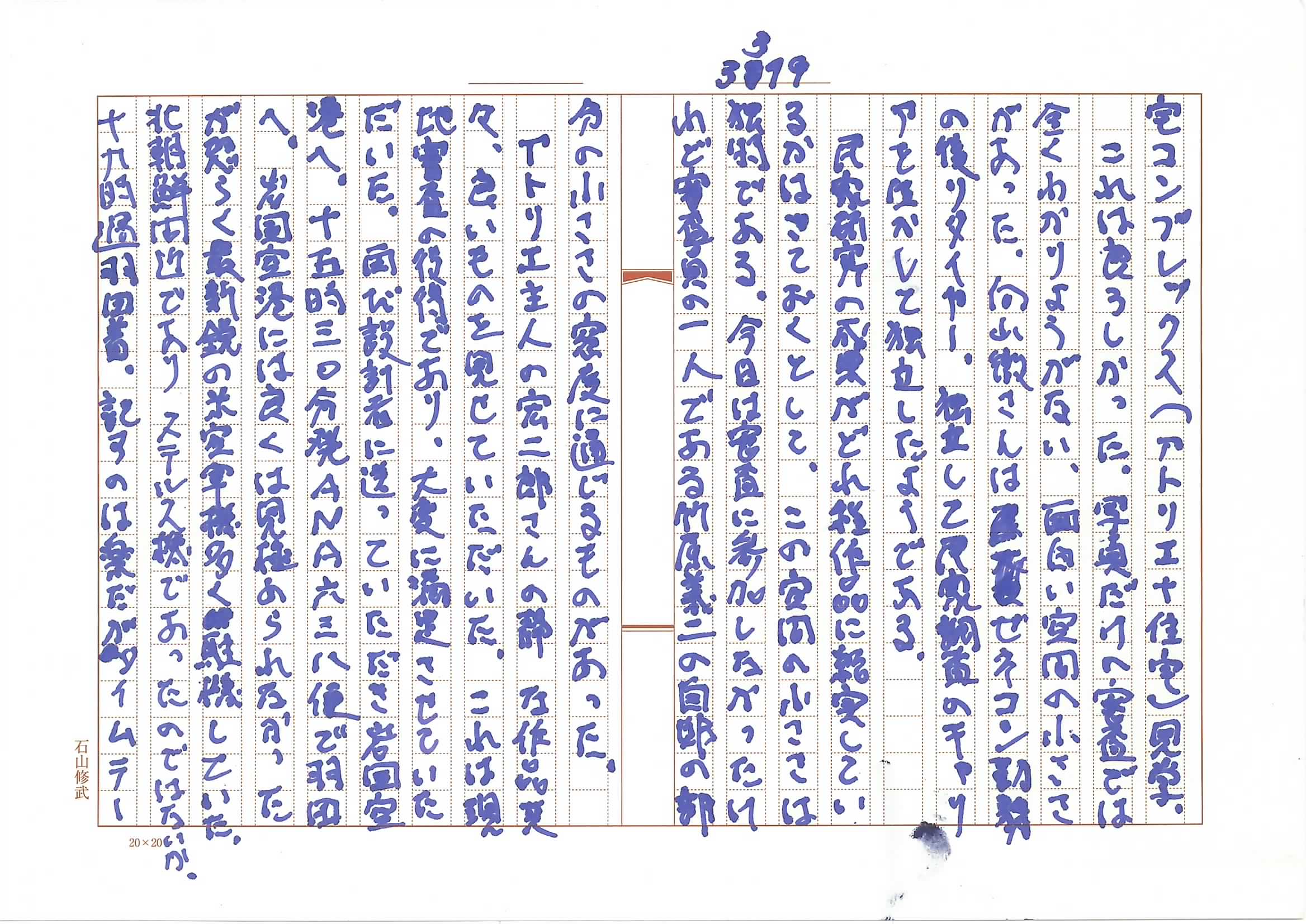

「佐藤研吾のインドでの仕事 9」 石山修武

考えてみれば、わたくしの幼少時代(1944年生まれ)はまだ座式の生活であった。そして母親は貧しかったが普請道楽者であり、洋式の生活に憧れ続けていた。椅子、テーブルの生活は彼女にとってはそれなりの貧しさからの脱却、すなわち豊かさの象徴でもあったのだ。

そうして日本人はアッという間に座式の生活を捨てたのである。この変化は余りにも急であった。池田内閣による所得倍増計画、高度経済成長によって三種の神器と呼ばれた、電気冷蔵庫、 TV、電気洗濯機を手に入れ、日本の住宅はモノだらけになった。

そして、それは今の超消費生活へと連続している。

生活空間はすなわち電化表品で満ち溢れているのである。佐藤研吾は、すでに身の廻りにモノが溢れ返った時代に生まれ育ったのだ。

インド、ベンガル地方は西海岸、ムンバイ、ニューデリーとは異なる。西海岸のIT産業化は日本よりも余程激しい。超高層ビルが雨後の竹のこの如くに生い茂り、人々はスマホを使いまくる。

日本列島は余りにも小さいから、それこそアッという間に列島全域がモノだらけ、スマホだらけになった。

佐藤研吾がインド東海岸に生活らしきの拠点を構えたのは幸いだった

彼は高度経済成長以前の日本に身を置いたのである。

そうしなければモノが溢れ返った生活空間から脱することが不可能であったと考えたい。

それ故に、この建築の本格的清新さは溢れ返るモノ、モノ以前が実現されてもいる。

つづく

「佐藤研吾のインドでの仕事 8」 石山修武

写真を仲介しての印象ではあるが、実現した建築の内部空間の新鮮さは、その空間の重心というべきが見慣れた空間よりも微妙に低いことからくる。

小津安二郎の映画の映像が多くの外国人に新鮮に伝わるのと同様である。

この重心の低さは、当然のことながら日本の陳腐な住宅の近代的デザインの内部とは歴然として異なる。

開口部の位置もすべて見慣れたものより低いようだ。また置かれた家具自体の重心もすべて低い。クライアントは詩聖タゴールのベンガルのスクールの関係者であろうか。極めて良質な日本趣味であることを思わせる。

その日本趣味は小津映画のローアングルと同時に、単純に過ぎる西欧スタイル=モダンリビングとは異なるのである。

日本人が椅子の生活様式となりまだそれほどに時が経っているわけではない。そんなことを思わせる、内部空間の重心の低さの新鮮さがある。

ずいぶん根の深い新鮮さではある。

つづく

「佐藤研吾のインドでの仕事 7」 石山修武

安藤忠雄のコンクリートの仕事を多くの人々が愛するのは、柱、梁の多過ぎる線的要素を消したこと、そしてそれで得られた壁と版による単純さである。

打放しの表情の美しさだけによるのではない。

佐藤研吾のこの仕事は造形的には、タテ、ヨコの線の組み合わせである。木の家具、装置も直線による部分の集積である。

それ故に内部において、余りにも多くの「線」が出現している。

型枠大工の手間代とコンクリート量の増加とは、実は相反する。安藤はその現実を、直観的に計算して視える直線の数を大胆に減らした。

そこに彼のコンクリートの成功の因がある。

人々もその往時の大工、棟梁の伝統の正系を視た。そして支持したのだ。

少し、話が専門の狭路に入り込み始めた。

次に、佐藤のスケッチ群を見ることにしたい。

つづく

「佐藤研吾のインドでの仕事 6」 石山修武

実物を視るはいない。この仕事を得た経路の詳細もわからない。写真と何がしかのスケッチから憶測するしかない。だから人間論めいた事から書いている訳ではない。

今の日本の建築家の手になる近代建築のつまらなさは、これは建築家自身が招き寄せたものである。

建築家たちの、それでもわずかなりとも在る言説があまりにも小さな専門分野に閉じこもり過ぎている。行動も然りである。それ故に広く人々が関心を持ち得ない。「創造」への人々の関心は一向に「建築」へと向いてはいない。グローバリズムによる消費生活の一律に埋没している。

佐藤研吾の新鮮さは、繰り返すが、その井の中の蛙状態から自身の在る場所を変えたところから来る。

作品に即して言えば、これは鉄筋コンクリートのプリミティブな構法と日本の初歩的な大工技術とが並存したものだ。鉄筋コンクリートは安藤忠雄の消去法的洗練以前のものである。

それ故に写真で見る限り、柱、梁が内部に露出して線状の構造が少しばかりうるさい。

日本的大工の線状形態の家具や、装置群とハレーションをおこしている。

安藤忠雄のコンクリートは柱、梁の線をすべて壁や床に埋め込んだところが特色である。佐藤研吾はまだそのコンクリートの状態を充分に身体化していない。すでに安藤のボキャブラリーは共有財産であるから、学んだ方が良い。

つづく

「佐藤研吾のインドでの仕事 5」 石山修武

インドでの生活、仕事は年月を終えれば新鮮さを失われるだろう。誰もが日々の新鮮さを持続できるわけもない。その時に、建築とは言わず「物体」を作り続けることが自身の新鮮さを保ち続ける助けになる。

「物体」を作ることは先ず自身の日々の新陳代謝そのものである。

社会や世界を意識する以前に自身の内が日々新であることが大事である。

佐藤のインドでの仕事は何よりも創造の喜びが満ち溢れていて、それが他に伝わってくるのが良い。

つづく

「佐藤研吾のインドでの仕事 4」 石山修武

人は皆、男女を問わず大小の打算の連続を生きる。器の大きな人間は大きな打算をする。小さな人間は小さくほぼ日常の枠内の打算に生きる。打算は構想力とも呼ぶ。

若くして日本を出て、インド東海岸で仕事をするの構想は良い。建築家とケチな専門を言わず、人間として大きい。

つづく

「佐藤研吾のインドでの仕事 3」 石山修武

日本の今を生きるに有利なのは、長命を前提にし得ることだ。

人間50年にあらず、人間100年の可能性がある。それを考えると二度はダメだが、一度は失敗しても、もう一度はより良く生きるチャンスがあるってことだ。

優れた人間はそれを打算にあらず、本能として知る。人間を考えずに、創作を考えることはできない。

つづく

「佐藤研吾のインドでの仕事 2」 石山修武

佐藤研吾の仕事は清新であると書いた。補足したい。

その清新さはモノの姿形から来るのではない。更に、そのデザインの概念性の新しきから来るのでもない。

知性は人間の身体に属する。そして、ありとある図形の如くは人間の身体により表現されている。

佐藤の仕事の清新さは、それが実に明快に表現されている。

つづく

「佐藤研吾のインドでの仕事」

佐藤の仕事振りがインドのヒンドゥスタン・タイムス(全国紙)に紹介されている。かねてより西ベンガルのタゴール・スクールで教職を務める佐藤が力を入れていた小住宅がほぼ完成した。今の日本の現状ではとても成し得ぬ様々が実現されていて眼を見張るようだ。これから、しばらくその内容をわたくしなりに伝えてゆきたい。

世田谷村の西壁の足元である。時折、こんな事をやっている。

表札の上の黄色い看板は昔、宮崎の藤野忠利が年始のあいさつで送ってくれたものを転用した。ヘタッピイな自体は佐藤研吾による(表札の字体は違う)。足元のゴミは芳賀言太郎が集めて、こうしていかにもゴミ風に展示している。大体いつも一、二時間で全て無くなる。言太郎は牧師の息子で、親に反抗ばかりしていたけれど、最近、親の教会に近い幼稚園に廃材で作ったベンチを作っているようだ。なかなかいいんじゃないかと、少し嬉しい。

氷島の冬はアジアモンスーンの穏やかな気候に包まれて暮らす日本人には仲々想像もつかぬ。アイスランドはしかし海流の系統は日本列島同様で世界有数の漁場が近く海洋資源に恵まれている。

食料問題がひっ迫する中国大陸政府は、その地上の距離の遠さを度外視してアイスランド政府に接近しているようだ。

海洋の地政学は島国であるにかかわらず、その現実に我々はうといのである。気象衛星の充実他で人類は地表上部の気候他の情報は豊富にはなっていて、我々の日々の生活の天気予測等の精度は比較的高度な水準になりつつある。しかし、人間は基本的になぜか陸上を中心に住み暮らす生活様式に固執しているので、海洋との生活にはうといとしか言い得ようがない。恐らくは気流と同様に、あるいはそれ以上に海流の現実は複雑極まるモノであるに違いない。海流と気流の関係もまだ十分に研究されている様には考えられぬ。

あるいは知られつつあっても公表されていない可能性は大きい。気流に関しても海流に関しても、双方共にその高度な情報を得ているのは軍であろう。極めて高度な兵器は大陸間ミサイルにしても原子力潜水艦にしても気流、海流、あるいは海底火山を含む巨大な地形については最高度の軍事機密であろうから我々はそれを知る事が出来ない。つまり地球全体を表示する地図らしきは、実に薄皮一枚とも呼ぶべき地表部分の極小なのである。我々の化学技術は兵器と同様にその探求の如何に対して盲目的であると言わねばならぬ疑いは実に巨大である。

それに関しても、極めて詩的かつ即物的な批評をなした人物にR・B・フラーがいる。彼は詩人であり同時に、数学者であった。観点をズラして呼ぶならば深く地球物理学者の視線の所有社でもあった。

フラーの仕事の全体をわたくしの能力内で、今、つかもうとするならば、その全仕事の結晶とも呼ぶべきだG・ P(グレート・パイレーツ。)、大海賊の存在の暗示であった。G・Pに関しては「宇宙船地球号操縦マニュアル」を参照していただきたい。この暗示は今のところ大きな寓話として受け止められ、見過ごされようとしている。

アイスランドの独自性の一つに、国土の面積に対しての人口比率の極小がなせる術であろうが、その国土に消費する電気エネルギーの70%を地熱発電によっている事がある。巨大産油国のオイル発掘技術等と比較すれば余りにもシンプル極まる技術によって、地表に比較的に近いマグマによる水蒸気を、実に単純で低価であろうパイプ(ダクト)によって移送し古めかしく発電機を動かしてエネルギーと化しているのだ。それは南部の博物館に大事に陳列展示されていたシトロエン社のいかにもマシーンめいたとても美しい自動車=雪上車の如くの古い機械の様式ではある。入力と出力が人間の眼に見えやすい子供の玩具と同様であった。熱伝導がパイプによるのである。

アマゾンやグーグルといった世界企業の巨大流通システムと比べれば子供騙しの如くではある。しかしながら深く重要なことは、アマゾン、グーグルの保有する情報管理技術そして流通技術は消費機械なのである。消費こそが生産を生み出すの大逆説が産業の輪廻の神話を産み出している。相も変わらぬ大量消費であり大量生産なのである。

その大矛盾の象徴が原子力発電である。原子力発電は核廃棄物を産み出さざるを得ない。そして、誰もがすでに知るように核廃棄物処理は、その人間の生命のゆるがせぬ有限と比較すれば宇宙の虚空の如くに無限に近い時間の巨大さを持つ。巨大に過ぎるエネルギーを生み出すゴミは事実上処理不可能と断言すべきであろう。

すでに過剰な人口をたかだか近代の、しかも極めて直近な時代に増殖させた日本列島は、その海岸線に多数の原子力発電所を持つ。原子炉の冷却は必須であり、その冷却は海水を頼らねばならぬのはまことに原子ならぬ原始的なベースが技術の中枢にあるからだ。

福島第一原発の4基の原子炉のメルトダウン事故はロシアのチェルノブイリの原子炉破壊に数層倍の、実に黙示録な大戦争に比するべきの事故と呼べぬ事故である。

この今も終わりが見えぬままの事故は、東京と呼ぶ大都市の我々消費者の際限の無い消費欲が産み出した。そして今も産み出し続けて停まる事が無い。眼に見えやすい消費生活のゴミは海を埋め立てての「夢の島」の名を持つ、ゴミによる逆説的なすでに神話的な名の島を生み出した。かくなる考えはすでに多くの人々に共有されてはいる。しかし、皆それを赤裸々に言うのが恐ろしいのである。自己暗示に近いタブーだ。

ほぼ一年を経て、アイスランドの旅を思い起こして、ようやくにしてわたくしはあの旅の終わりに辿り着こうとしている。アイスランドの旅は「氷島」への旅であり、それは「夢の島」と呼び、呼ばれる、まさに「夢」の現実への旅ではあった。

極論の稚拙は極北の状況で始めて許されてしかるべきである。我々の列島の近未来は、旅すること、旅と言う言葉さえも似つかわしくない、冬のアイスランドであろう。

T・S・エリオットの「荒地」は現実に旅したアイスランドの「荒地」に非ず、まさに近代都市ロンドンを荒地とみなす。詩人の直観=夢に出現したものだ。この夢と現実の乖離こそに着目すべきだ。それは、わたくしのスケッチに表れている世界をはるかに超えるモノなのである。

想像力などというすでに陳腐な言葉で表せるものではない。だからこそ眠りと言う人間に必須な擬似死体験の身体的宿命の「夢」を当てはめたいと考える。

悪夢ではない。まさに死の夢であり、夢の死とでも呼べよう即物世界であろう。

しかし、人間は荒地に生き続けている。その現実に我々は未来を見るしか無いのである。

夢の島、そして福島に出現している操縦不能な原子力のゴミの現実の島を、さらに考えてゆく必要がある。

誰にも理解可能な「島」を考えよう。

旅と、まだ少しの気取り=自己満足のエゴイズムから脱ける必然がある。

アイスランドは極めて詩的世界を垣間見せてくれる「島」である、人間の俗にまみれなければ生きてゆけぬ「島」でもある。

旅は要するに観光である。それ以外の何者でもない。人間の好奇心のなせる生活の一部なのだ。

ただただ旅と呼びたい人間のエゴイズム=言語表現の極みとして架空のものである。そしてまだそう呼びたい我々を信じたい逆説そのものである。

沖縄列島、あるいは地理的な群島を、「島」と呼ばねばなるまいが、沖縄は旅と呼ぶには余りにも過酷な現実があり、近現代史を持つ。わたくしも、その週末をわずかなりとも知る。恐らくは最後の世界戦争でもあった第二次世界大戦、あるいは太平洋戦争と呼ぶ海洋を主舞台とした「島」である。

今のわたくしの力量では語り得ない。わたくしの近親者も又、沖縄の空で死んでいる。父も又、中国大陸での戦線に参加して、一命をとりとめたのを幼児期間近にしている。そんなたかだか70年昔のことは、余りにも身近なので語るに、今は、不可能である。母は広島原爆投下の直接的な被災者ではなかったが、原爆投下後の大量の死者が列車によって運ばれる現場を間近に見ている。それゆえに間接の被災者であると、わたくしは考えるようになった。

アウシュビッツ収容所の光景を知って、人は誰も「詩」の不可能を知ると詩人は言った。これも又、詩人の魂を持つ人間が言ったのは多くの人が知る。わたくしの母も又、それに似た風景を間近に見たのである。岡山県吉井川沿いにあった片山鉄道の単線の列車に長大な車両にそれは、被災者の死体はムキ出しに積み込まれ、息も出来ぬ程の死臭まみれの列車であったと言う。恐らく鉄道の敷設された銅鉱山の坑跡にそれ等は(膨大な死体の群)は運び込まれ、キチンと処理されぬままに、放り込まれたのであろう。わたくしがようやく聴き得たそれは原爆による死者の列車であったのだ。母は90才近くまで生きたが、死のほとんど直前と言うべきに、わたくしにその列車の光景を一度だけ話した。それ程に、つまり語り得ぬ程の恐怖の中の死体列車であった。

四つ切と呼ばれる、わたくしにとっては大判の画用紙を持ち運んで旅をするようになったのは、そんなに遠い昔のことに非ず。

ここ10年位のことである。

イーゼルを立てて油絵の具で何かを描こうと

考えたことは無い。そんな道具立ては旅には重荷でしかない。スケッチ帖で何かを描いてはいた。30年位も昔であったか。でも何かが物足りなかった。寸描をするのには余程便利ではある。沢山人が寄ってきたりはしないし、記憶に残すのにはそれでも充分なのだった。でも何かが足りなかった。

画面の大きさだったのか?それも確かにあるのだろう。小さな紙片にする寸描は、頭脳や指先のエネルギーを使い切るまでのことは余りない。

四つ切の画用紙を描線で埋め尽くすのは、それなりのエネルギーを要する。一つの画面を埋め切るのにクタクタになると言う程の事は無いが、それに近い事は少なくないのである。指先だけでなく、身体を使ってるの実感もある。

アイスランドの旅に限らず、同行者がいる時は人並みの配慮が必要になる。わたくしのスケッチしてる時間で同行者の動き(歩み)を止めるわけにはいかぬ。同行者には見たいモノが在り、多くの場合はそれに向けて歩く。その見たいモノとわたくしの描きたいモノは少なからず一致することは無い。それは大判の画用紙と固いケースを運ぶことからも発生する。何しろそれだけで画然とした異風が生まれるからだ。他の多くの人々のスタイルとは歴然としたズレが生まれる。

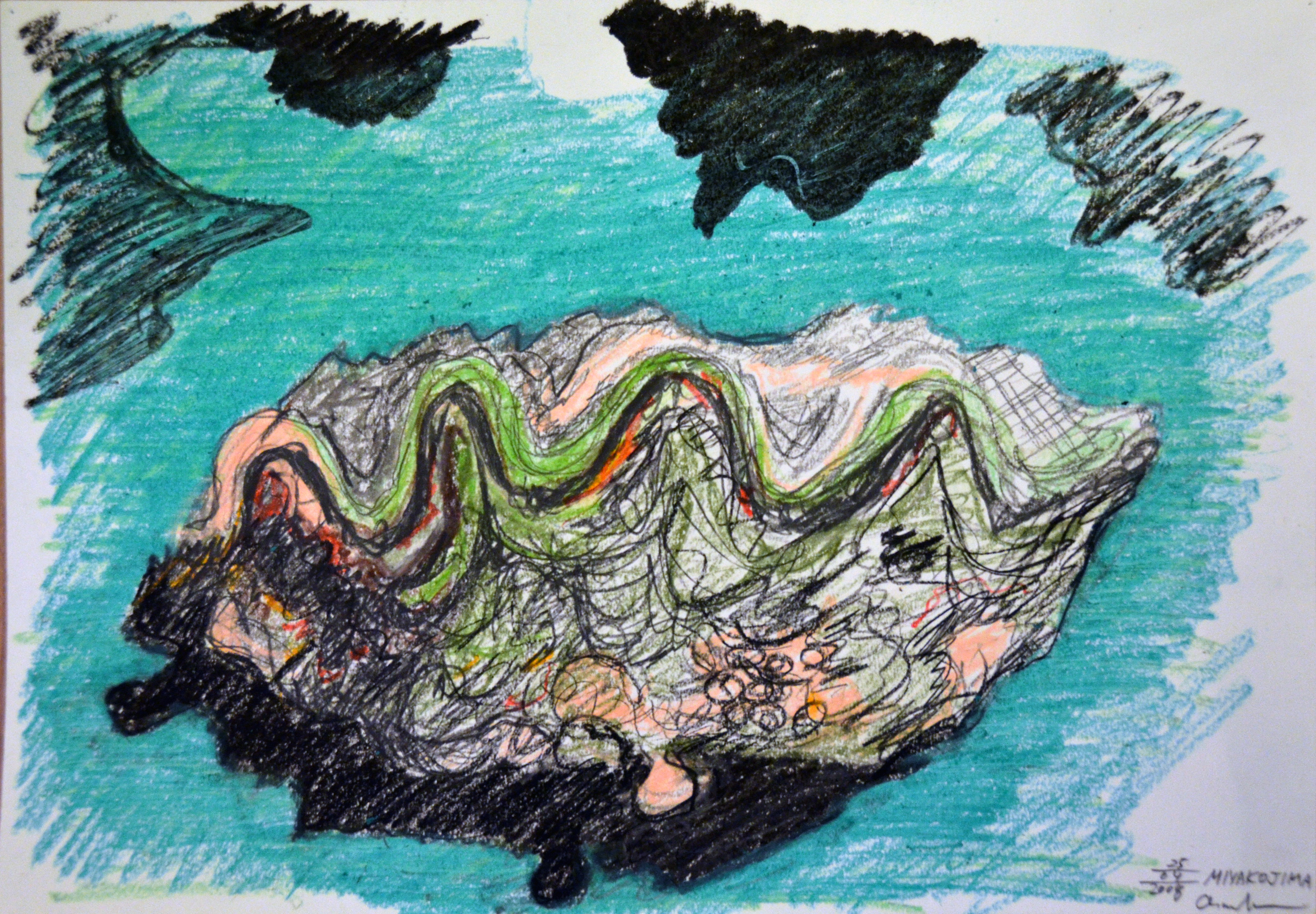

このスケッチの場合、同行者たちは画面中程の水中にのびる空白の如くを目指しているようであった。

わたくしは、芸術的インスピレーションとは言わず、何となく、ここで足を止めてこの風景を描きたかった。この何となくが先ずある。他人の目は気にしなくなっている。

その場合、先ず頭が働くのは、描きたいと思った対象を描けるのだろうかの計算のようなモノが働く。わたくしの技術と経験では描けぬモノも多い。

そして、目的に向けて歩き続ける同行者たちの歩くスピードを含めて、何処かで追いつけるのかどうかも考える。わたくしは集団の中で高齢であり、脚力は彼等には及ばない。

だから、どうやら画面中央に水平にのびる空白らしきが目的だなと考え付いたら、同行者がそこで足をとどめてどの位の時を過ごすのだろうかも大方を考える。大きな旅で、そう簡単にはぐれてしまうわけにはゆかぬのだ。そして厄介な事は大きな旅は同行者が欠かせない。わたくしが使用する画用紙と同様にある種の社会性も帯ざるを得ない。同行者はつまり社会である。

そんな中で、単純に言えば凄いモノ、神秘的とは言わぬが、度肝を抜かれる如くの光景に対面すると、人間は必ず足をとどめて、自分の目線を固定して、そこに立ち尽くす。

ここの場合、白い空白の水平の何者かの当たりから、ただならぬ音が聴こえるようであった。空気が澄んで風もないようであったから難題気味のわたくしにも、それは聴こえたのである。そして白く抜けた余白部分からは、とても線で描ききれぬ、つまり、わたくしの力量では描けぬ。水蒸気の如くが昇立ってもいるようではあった。

何か、ただならぬモノが動いているのだ。それで、同行者たちがそのただならぬモノに足を停めて見入るのは五分くらいはあるだろうと考えた。好奇心は私以上に強い同行者も少なからずあるから、それで少しその何者かをもっと見ようと視点を定めるであろう。更には水平移動もするだろうから、それに10分から15分は要するだろう。大方の物見=けん打つは大体そんなものであり、わたくしも何変わりはない。わたくしは大判の画用紙を持つことだけである特別な存在であるだけだ。

だから、わたくしはその時間内でスケッチをすませねばならぬ。15分、無我夢中で手を動かせば、大方のモノは描ける。

このスケッチでは手前に転がっている大きな石ころ群を妙に正確に描こうとして手間どっていたから、記憶は正確ではないけれど20分くらいかかった。

20分の時間は長い時間でもある。

ペン画や鉛筆画とは異なり、毛筆によるスケッチは空白を埋めやすい。その利がある。それに、わたくしは薄墨を使うの、テクニックらしきを憶えてしまったから、影や陰をそれらしく描くことも知った。ごまかすわけではないけれど、対象をキチンとほぼ正確に描くのは大変な事で、わたくしのように画家になろうなんて全く考えてない人間が描くやり方は、何しろ時間内で出来るだけ空白を埋め尽くすに近くを、どれほどに計算できるかを、直観的に成すことしかない。四つ切の画用紙とも筆がそれを促すのである。

こうして出来る限りの速写で何やらを描き上げた。その他に、太い白鉛筆で空白の帯からただよい出てる水蒸気、水煙らしきも描きそえた。

この空白の水平にようやく、出来る限りの足早でたどり着くと、同行者はまだそこに居た。恐らく、アイスランドの旅で一番時間をかけて、とどまっていたのではあるまいか。

辿り着いた先は轟くが如きの奔流があった。滝が水平にうごめくが如くである。

恐ろしい光景ではなかった。でもこの有様は恐ろしさにギリギリに近いものだった。

わたくしにはとても描き切れぬモノではない。例え、描いたとしても、とても様になるような代物ではない。それだけがわかるような大奔流であった。水は恐らく地層をけずり取り、濁りきって透明とは遠い。

地鳴りの如くを響かせていた。もおもおと立ち昇る水煙の群。

これは大氷河にも勝る、アイスランド独自なモノであろう。大氷河の動きは眼には見えぬ。その眼には見えぬモノが歴然とうごめいていたのである。

何故、かくの如くの暴力的な水流が出現したのか。地球の巨大な断層、亀裂そのものが出現させている。後に記すが、アイスランドはヨーロッパプレートとユーラシアプレートが衝突した規格外の風景の名残は実見することが出来た。そしてここではいまだにその地球的スケールでのギャップに生きた水流が流れ込み壮絶な音をも響かせていたのであった。風景が生き物の如くに咆哮していた。

このスケッチを得たのが、ほぼ一年近くの昔である。

そして、自分はようやくにして、その光景を言葉にしようとしている。少しは出来るかの入り口までは辿り着いたのである。小さなスケッチの成果だ。

その本体に接したら、それは如何な力をもってしても描けぬ。人間は地球大の生きたドキュメント(現実)を表現し得ぬのである。

むろん力量のある芸術家はそれをするやも知れぬが、わたくしは、それはやってもそれ程の意味は無いと考える。あの轟音と水煙の、蠢きはある種の神秘であろう。その内に入ったら人間の生命なぞは吹き飛んでしまう。エドガー・アラン・ポーが描いた大渦巻、メールストリームは彼の推理小説の始祖としての合理主義を超える描写であった。彼が描こうとして描けなかったのは、推理の合理の先の恐れにも近い神秘であった。それをアニミズムと呼ぼうとしてるのかと、ようやくにして気付き始めている。アニミズムとは地球の生命力への驚きが、自身の神秘と近いの感覚に他ならぬ。

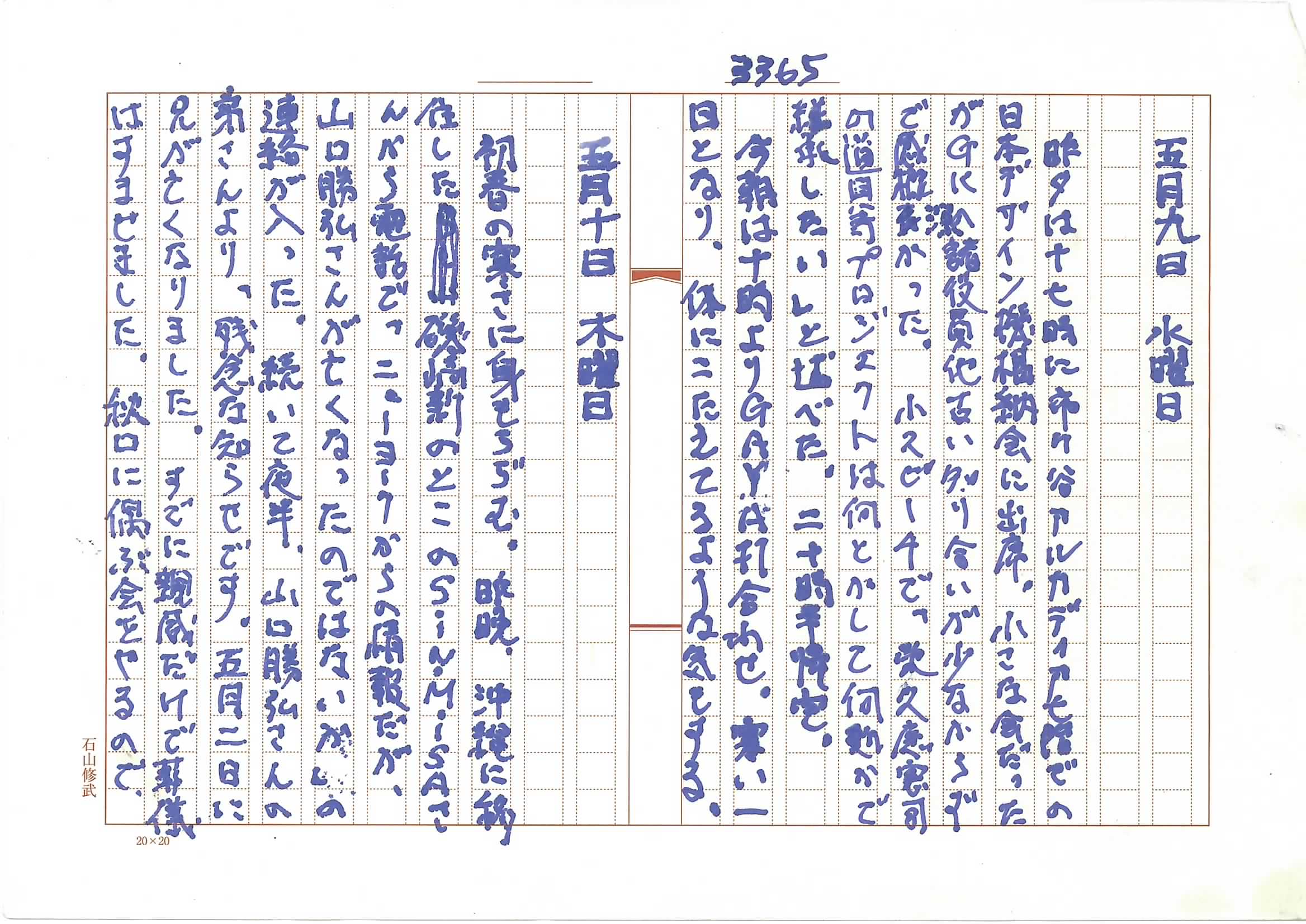

近所のカフェ・イエローの内に山口勝弘、宮脇愛子の作品7点を展示した。極めて個人的な気持からだ。自分の家に仕舞い込んでいるだけでは惜しい気持になった。幸いカフェの壁は真っ白で何もなかった。何も無いのが良いとの気取りからではない。まだ仕上がっていないのかと、帰ってしまう人も居たようだ。

始まりは自分の描いた「絵」のようなものを展示しようかとの思い付きだった。カフェの支配人も「魚が好きなんで」「それぢゃあ魚の絵あるから」くらいの会話からであった。スケッチは好きで、旅のつれづれにそれこそ膨大に描いてきた。これも又、仕舞い込んでいてはただのゴミである。

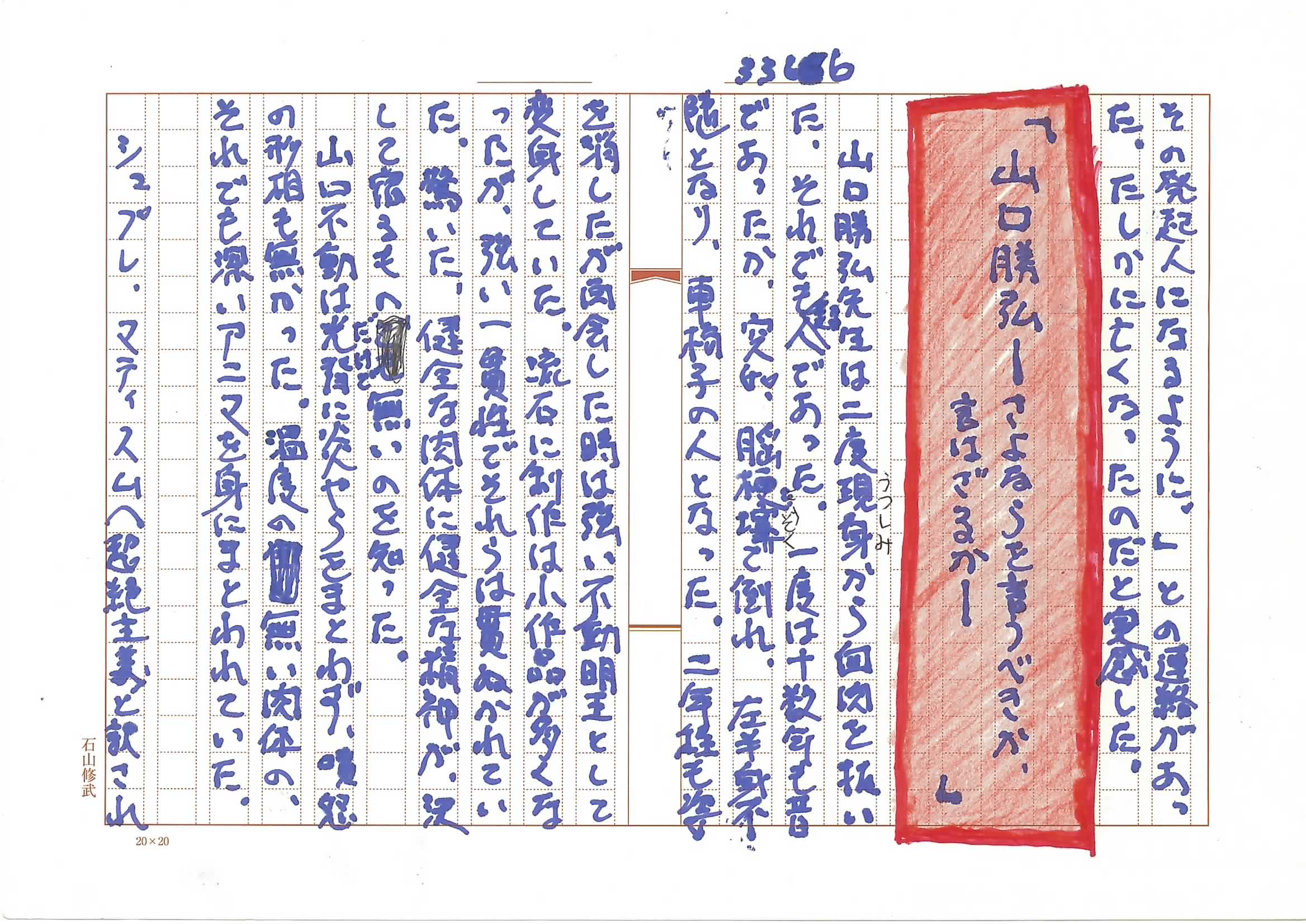

山口勝弘先生が五月のはじめに亡くなられた。その生き方が大好きな人であった。お別れの会は秋口になるとの事で、それならばそれ迄に、自分の収蔵物をここに展示してみようと考えたのだった。先生とはゆかりのある宮脇愛子さんの作品も同時に並べてみようと思い付いた。お二人共に大美術館での個展があり、知る人ぞ知るの存在ではある。けれどもそれ程多くの人は知らない。それ位が芸術家の対社会での位置取りは理想であろう。

大きな芸術家は亡くなってから次第に世に知られるが常である。

展示してみて、何かが足りぬと感じた。

カフェには子供達を連れたお母さん方が少なくない。どうやらお二人の作品は、子供達にもお母さん達にも空気みたいなモノであるらしく、決して空々しくは無いけれど、ワアーッと喜ばれてもいないようである。

それで、カフェの真向かいのネコオヤジの家の小さな竹林に、何やら展示を付け加えようと考えた。それで家の地下に仕舞い込んでいた、デービッドの制作物を竹に吊るしてみた。

旅は無念残念の固まりでもある。幸いにして視る幸運に恵まれた影に、もうすこしだけ努力して見れば良かったが、実に数知れぬ。

国立博物館は何処へ旅しても可能な限り視るようになった。ようやく素直になったのである。

レイキャビックの国立博物館で残念至極であったのは、氷河に残された遺跡ならぬ、人間の遺物らしきであった。博物館の一角に人が多く集まっていた。聞けば氷河の人間の痕跡であると言う。

アイスランドは大きな島の11%が氷河に覆われている。日本列島の如くに古来、人口密度の高さが連続した歴史を全く持たぬ。それで総面積の11%も占める氷河に暮らす等は考えもしなかっただろう。

しかし、人類は何時でも何処でも、そんな風に常識とも言える考え方に従おうとせぬ人種が多くはないけれど、必ず存在してきた。

氷河と人間の関わりに関心が持たれてきたのは最近のことらしい。氷状の洞穴やらに、どうやら人間の暮らしの痕跡が認められている。「氷」の内に生き、そして死ぬなんて何とも神秘の領域であることか。氷の倉庫、あるいは氷の保存庫らしきの遺跡は北方アジアに少なからず存在する(例えば朝鮮半島)食料の腐乱、そして人間の遺体の腐乱は最も恐れられてもきた。それを考えれば氷庫、あるいは氷墓はあって決して不思議ではない。

氷河の内に、そして氷河の底近くに巨大な墳墓が発見されても一向に不思議ではあるまい。

日本列島では北アルプス、穂高岳、涸沢のカール状地形等に、氷河の痕跡が在るの説もあり、北海道大雪山系にも在るとの説もあるようだが、確かではない。

氷河の風景は我々には最も遠いものなのであろう。

工芸には王が棲み得るか?

わたくし自身は永年従事してきた建築設計そして建築の作りの職業から、今、離れようとしている身だ。その理由は離れてゆく道すがら考え、同時に述べてゆきたい。

日本の建築学は明治期からの西欧化の歴史の本流そのままに、歴史学として西洋建築史を中心に据えてきた。本格的な大学は工学とは別に、併走する学問として芸術系として、その中心に西洋建築史の講座を所有せざるを得ない、地政の宿命を持つのであった。

建築学自体がヨーロッパの建築史を学ばざるを得ぬ大きな土台の上に構えられたからである。

ヨーロッパの歴史は、焦点を絞り込んで建築史は諸芸術の親としてのものである。産業革命以前の建築の歴史は諸芸術を統べる者としての歴史であった。

建築は芸術の王であり、当然のことながら諸文化の王でもあった。ヨーロッパ諸都市の決して短くはない歴史の中心には歴然としてキリスト教の大聖堂があったからだ。

ヨーロッパの諸工芸も又、主にキリスト教祭儀の道具作りなどを中心にしてその歴史をつくってきた。

辺境の孤島アイスランドにおいても、その国立博物館の中心には厳然としてキリスト教装飾美術が据えられているのはすでに述べた。

民芸と呼び、呼ばれる非専門職を骨格とする自発的な性格を持つ民衆芸能に近い世界は恐らく世界宗教とされる処から離れた場所からの産物である。

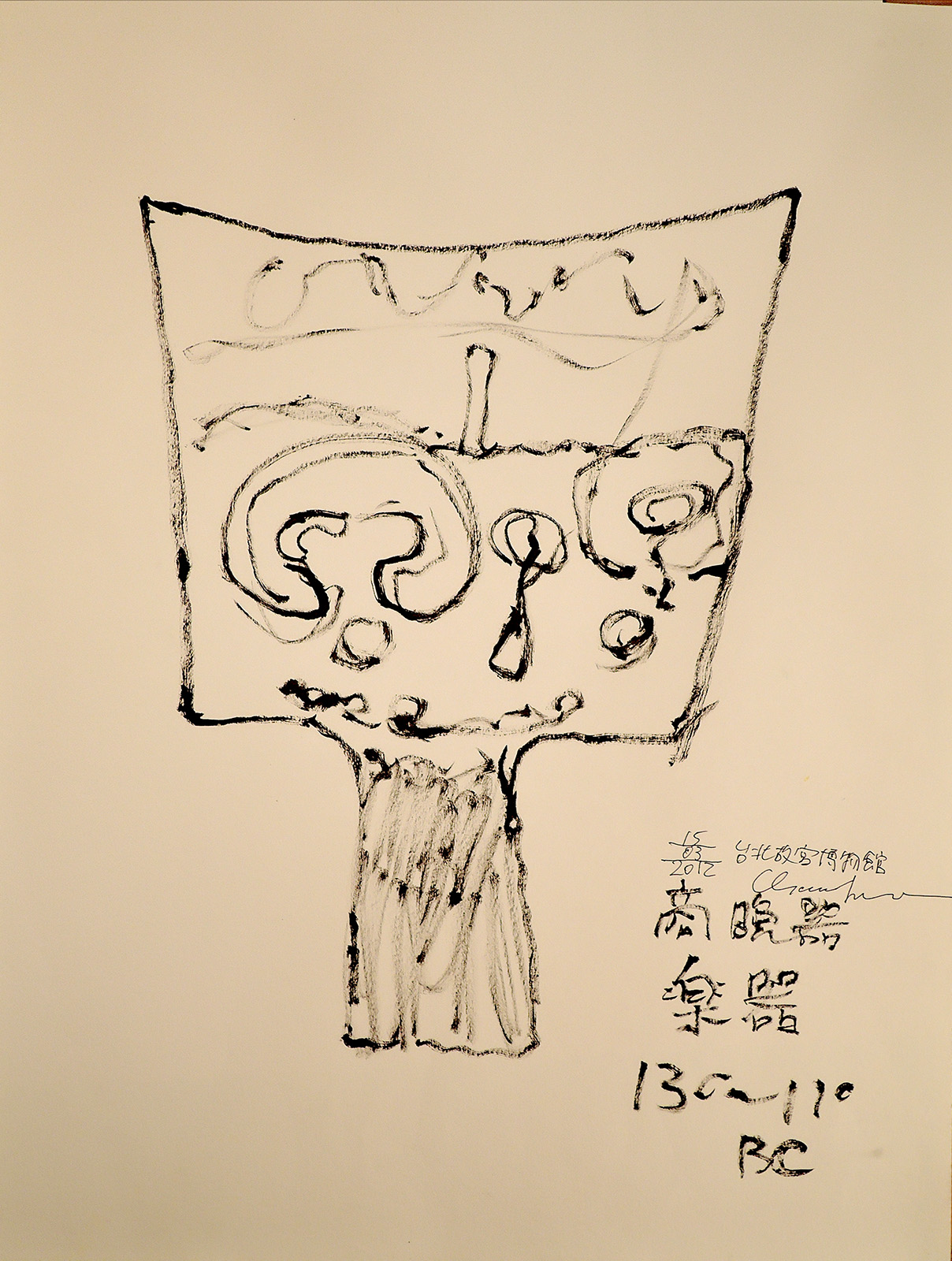

中国宋時代、907-1127年作とされる「镂雕殿宇人物枕」は不思議極まる物体である。

宋時代は特に建築において独特であった。

日本史においては鎌倉期に相応しよう。武士階級が社会の実権を握り始めた頃である。

天皇を中心とする貴族層の官僚社会が騎馬による集団的暴力により、おびやかされた。

建築では奈良大仏殿の再建が宋様式の直輸入によってなされたとされる。渡宋二度と自称した僧・俊乗房重源によってなされた。当時の日本にはまだ巨木が山々に多く在り、その巨木を今の山口県あたりから、瀬戸内海を運河として使用して大和に集荷した。

重源は勧進僧として源頼朝から公認され、建設資金をも従来の集権国家の租税とは別に、関西を中心に一輪車での派手なパフォーマンスとともに集金した。

中国大陸にはすでに巨木は多く存在していなかった。すべて都市の生活他の燃料として消尽されつくしたからだ。巨木の珍しい中国大陸に重源は二本の巨木を献呈したと、彼の彼の事跡の記録である南無阿弥陀仏作善集に記されている。

宋の建築様式とされる「大仏様」は本来天竺様とも呼ばれたが、現実の宋にはすでに巨木は少なかったので、何処にも無い、それこそエキゾチックな様式であった。

建築史家太田博太郎が「重源様式」と呼ぶべきだと喝破したのは故無きことではない。

それでは大陸の宋時代は良くいわれる如くの実利を旨とする実際家が君臨する実務的な合理主義社会であったのであろうか。この、貴人の眠るための枕のデザインを見てみよう。

これ程に実利機能から遠い物体のデザインは世界に稀であろう。

枕が極小の家をかたどり、念の入ったことに一人の小さな人形が、その極小の家の扉を開けて、その内に入ろうとしている。

眠りは別世界の住人になることであるの、西欧超現実主義の芸術運動そのままが、無用の芸術を超えて、工芸物として造られているのである。つまり枕が家であり、同時に墓でもあり、人間は繰り返しそこに入るべくの存在であることが見事に表現されている。

この陶芸作品は恐らくは陶芸家によってなされている。部分部分のデザインは全て具象物を形どっており、一切の抽象が無い。

「眠る」ことは「死」と同じであり、他ではない直截さが表現され切っている。

古代文明の巨大な記念碑である、ピラミッド、他の王墓と何変わりがあろうや。

この極小の墓陵でもある「枕」には、永遠とは言わぬが、遠大な時の変化にも耐える、陶による墓守り迄が用意されているではないか。古来、波枕、草枕は人間の眠りの、しかも、民衆の眠り代名詞でもあったではないか。

この「物体」の在り方には民芸が比較的容易に諸々の王たる芸術を超える様が、示されているのである。

ロンドンのロイヤル・アルバート・ミュージアムには分厚くウィリアム・モリスの仕事が収蔵されている。博物学と世界からの収奪そして収蔵は大英帝国のお手のものであったから、何と歴代徳川幕府の将軍の鎧兜まで全てそろっている。英国民にとっては、日本の徳川幕府300年の歴史はウィリアム・モリスの仕事くらいのモノなのかと不思議な感慨におちいったものだ。

ロイヤル。アルバート・ミュージアムの真向かいが英国産業革命博物館である。ジェームズ・ワットの蒸気機関から、グラスゴーの紡績織機械、等々。世界近代の原動力の数々が展示されている。うる覚えではあるが、日本海海戦の巨大な絵が掲げられていた記憶もある。恐らくあの日本の命運を賭けた戦いの、戦船の原動力、機械(機関)は英国製であったのだろう。

産業革命博物館にはロンドンの恐らくは小学生たちなのであろう子供達が多く、教師に引率されて見学していた。

真向かいのロイヤル・アルバート・ミュージアムのモリスの部屋も、徳川歴代将軍の部屋も人気は全く無かった。

昔、イギリスの植民地であったパキスタンのモヘンジョダロにでかけたことがある。小学生の頃に、世界三大文明発祥地として、エジプトのナイル河辺、チグリス・ユーフラテス、そしてインダス文明のモヘンジョダロと教育されたからである。博物館には大きないかめしいノートが置かれていた。来訪者は皆記名するのだった。分厚いノートは英国人と日本人が大半であった。

恐らく、世界三大文明発祥の地を、そのように教育していたのは英国と日本だけなのだろう。

教育は鉄道や道路と同じに一国のインフラストラクチャーなのを思い知ったのである。

英国での歴史教育において、ウィリアム・モリスはどの様な位置を占めるものなのであろうか。歴史の本流にはほとんど登場していないのだろう。カール・マルクスが一時ロンドンに滞在して資本論の一部を書いていたのは良く知られるが、そのマルクスの影響を受け、一時はロンドンの労働者たちをゼネストまで運んで行く迄になり、しかしながら挫折したとされるウィリアム・モリスは英国と呼ぶ幹の何処に属する歴史的存在であるのか。

政治経済史には位置はあるまい。モリス商会の活動において、壁紙が当時驚くべき売れ行きを示したと言われるから社会史とは言わず、そのエピソードの一部を提供するのは確かであろう。

美術史には位置付くまい。装飾美術史では、本の美的形式と、文字のデザイン世界では重要である。ライターとしてはユートピア思想の語り部として小さな一角を占めよう。

最後に思想史ではどうか。ジョン・ラスキン程の重さは無いが、その活動自体の総合性に於いて、欠かせぬ存在であろう。

他にもまだ考えねばならぬ分野での功績は捻り出せば、恐らく切りがあるまい。例えば古建築保存の分野が歴然としてあればだが、欠かすことはできまい。

しかし、それぞれの活動分野が拡散しているようでもあり、そのひとつひとつは決して巨大なものではあるまい。

科学、物理学における如くに何が新しい世界を発見したり、実験して検証したりの功は全くないだろう。

活動領域が皆マイナーな領土でありそして拡散している如くに視えてしまう。

明らかに大事業家ではない。大社会運動家でもあり得ない。大技術家でもない。大芸術家でもない。

そんな風に考えようとするならば、ウィリアム・モリスという存在は一体何者であるのだろうかと想いに至るのである。

ひとつひとつの活動分野はマイナーと呼んで自然である。その小さく分断された世界では、少なからず成功しているし、重要な足跡を残している。

精神分裂症なのだろうか。確かに好奇心の多様さにおいてはその気味は十分にあろう。しかし決して病者として破綻したりは無い。ギリギリのところでバラバラな部分が結合しているやに視えなくはない。

しかしである。そんな考え方は今の産業社会の内での専門家としての人間存在の在り方の見方からでしかないのではあるまいか。一個の人間としての生き方として考えるならば、モリスの自身を多面体とする志向は実に、巨大である。わたくしにはその本体が理解し得ぬ「詩人」なのだろうか。そう考えるとモリスの全活動に骨格が視えてくるやも知れぬ。視え難い骨格ではあろうが。

図版解説

台北故宮博物館蔵の、芸術作品であるのか工芸作品であるのか不明な物体である。人間が眠るための道具であり、眠りの意味を深く考えようとした芸術表現でもある。

「棺」は衛生法により土葬が禁じられるまで単なる死体の容器ではなかった。様々に荘厳された死の世界への乗り物であった。人間の想像力の限りが尽くされ、装飾が付加され、刻まれた。日本列島においても弥生時代、農耕により富が蓄積されるようになると巨大な陶棺が出現した。現実の家々よりもよほど富がそれを作るのに蕩尽されただろうと想わせる物がある。死の世界がそれに値するものだと考えられていたのだ。

日々の時の巡りとともに万人に訪れる眠りも人々には神秘に近いものであったろう。特に「夢」は驚きでもあり、夢告の如くに神の訪れにも似たものであったろう。

王、あるいは女王は夢告を良くする者、すなわちシャーマンでもあった。

この「枕」と呼ばれるモノは、そんな夢を良くみる人のための特権的な物体であったやも知れぬ。おそらく実用に供したモノであろう。小さな人物が扉を開けて枕の内、家の形をしたモノの内に入ろうとしている。

この小さな人物像が要である。この人物は眠りに誘う人でもあり、一時の死の擬似体験への案内人でもある。

この陶製「枕」を作ったのは、あるいは作らせたのはどのような人であったのか。

「職人」と呼ぶには造型が自由すぎて、あり得べき物体の枠を踏み越えている。

「芸術家」と呼ぶには陶作りの技術が丹念過ぎる。その協会を征くことを知る特別な職を持つ人であったやもしれぬ。あらゆる陶器はその製作に「火」の偶然に任せざるを得ない神秘が入り込むから、やはり「土」と「水」の裸形の自然が、火のエネルギーによって浄化されると、人々は感応していたであろう。

とすれば陶工は職人の王であったやも知れぬ。「アーチスト」が社会で自立するのは西欧ルネサンス期からなのか、まだ良くは知らない。知りたいものだ。現代の如くに「アーチスト」呼ばわりの大安売りは、これは異常社会でもあろう。

陶工の存在形式は、今でも炉の使用を介しているものもあるから本来の「アーチスト」により近いのではあるまいか。

-つづく-

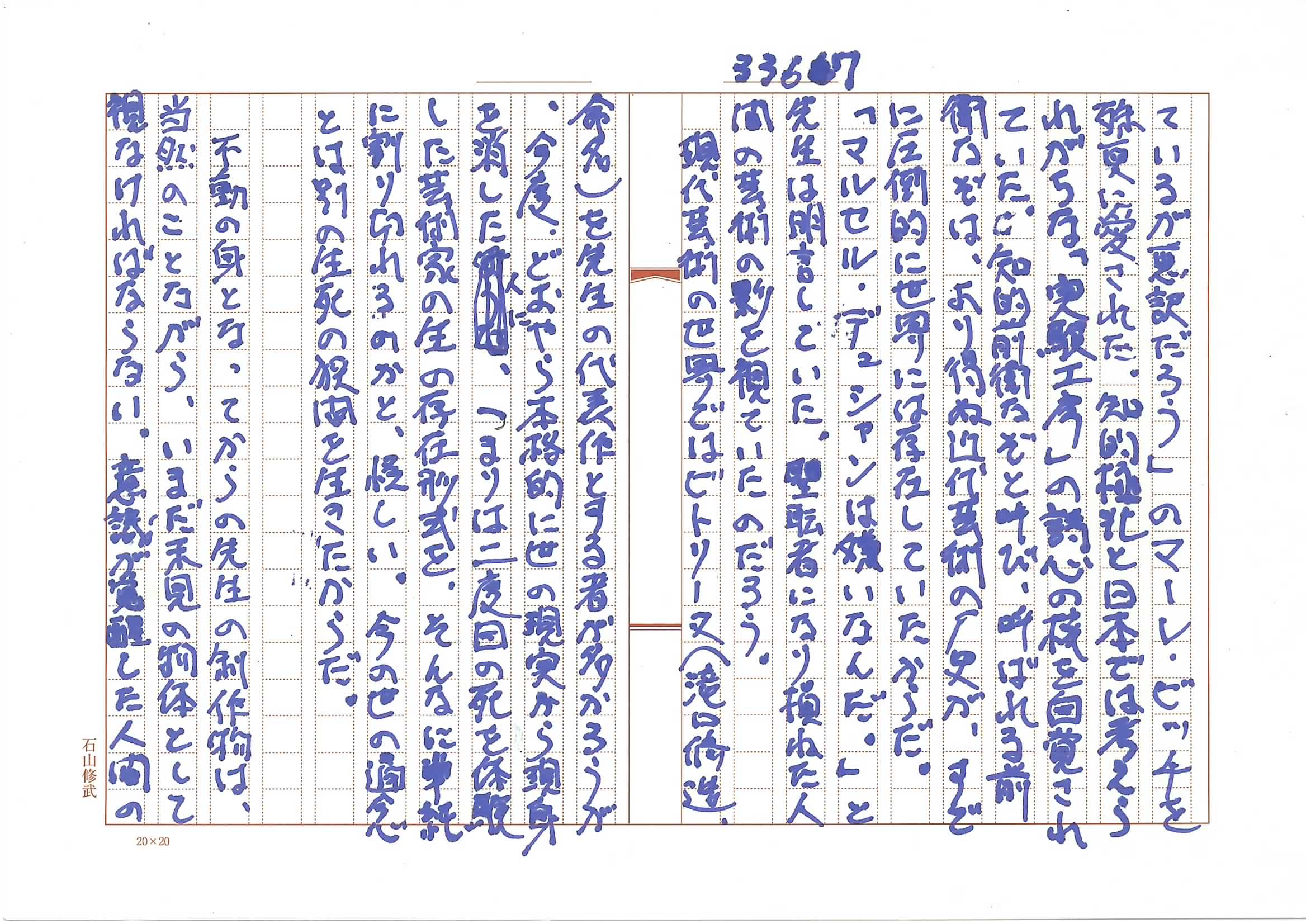

柄谷行人の英語によるレクチャーは二度聴いた。1度目はANY会議の最終回、ニューヨーク・グッゲンハイム美術館でのもの。二度目はワイマールのバウハウス・コロキアムでのものである。

同じ骨格を持つ講義であった。

いわゆる近代デザイン史において、柄谷はR・B・フラー、クリストファー・アレキザンダー、そしてウィリアム・モリスの思想と呼ぶに足る存在を評価して、他には触れようとしなかった。

ANY会議は日本の建築家磯崎新が、国際的スケールの連続会議を開催する枠組みを、その実質的資金面をも用意した。柄谷行人はそれ位のことは知っていたから、磯崎新の思想らしきには触れるかとも思ったが、一切無かった。

おして現代建築家たちの思想らしきを、根底的に批判したのである。わたくしは、そう受け止めた。

何年か後のバウハウス・コロキアムは、今再びのバウハウスによるヨーロッパ=アメリカの建築思想の中核を打ち立てようと、当時のツィンマーマン・バウハウス大学学長の考えを基に営まれた。呼ばれた柄谷は「隠喩としての建築」の英語版が世界の一部で読まれたから、

「バウハウスなら俺の言ってる事をわかる奴がいるだろう」の哲学至上主義的楽観をもってワイマールに来た。結果は全く思わしくなかったのである。ニューヨークと同じように。建築を中心に据えた価値観の保守性は固かった。

その事実に接して、わたくしは建築家磯崎新の、決して思想とは呼び得ない「批評的態度」の不可能性を感じた。建築家の世界は、どんな言説を繰り返しても、実に古めかしい枠の内のものなのだ。

その時々の個人のアイデアを実現してゆく社会の表層に属する、小さい英雄的な偶像としての現代建築家の実体らしきを視たのである。

わたくしは、それ迄磯崎新にはその言説を含めて共感を持ち続けて、時に行動を共にしてきたキャリアーがあるから、柄谷の近代デザインに対する考えの直載さに接して、磯崎新への共感が甘いモノであったのに気づいた。やはり建築家の世界の住人であり鈍かった。

特にウィリアム・モリスの諸活動に対する柄谷の評価は新鮮であった。

日本におけるウィリアム・モリス論評は決して少なくはない。ウィリアム・モリス主義者を自任しようとした小野二郎には、その早過ぎる夭折の晩年に接した。

自分で商品を作って、自分で売るをモットーにし始めていた、わたくしにはその死は打撃だった。少数なりとも同じような価値観を持つ他者が居よう事は、一人の「作者・製作者」には極め付きの力になる。単独者の不可能は大であるから。

小野二郎の死は、それ故にわたくしをウィリアム・モリスから遠のかせたのだった。

アイスランドへの旅は、わたくしに再びウィリアム・モリスを考えさせる契機にもなったのである。それは、わたくしが日本の現代建築家群から距離を取らねばと考え始めたのと同時であった。ただ建築から離れれば良いと言うのではない。

「建築」は一人の製作者たらんとする者にとってその総合性があまりにも欠如していると考えたからだ。ここでの不可能はただただの机上の設計・デザインの仕事自体の「専門」そのものの不可能に通じるのである。

モリスの仕事は大芸術としての「建築」に対して、「小芸術(レッサーアート)」として位置付けられてもきた。それは仕事としての専門領域の問題、あるいはその総合性を考えようとすると、いまそう考えれば大きな誤りがあったのではなかろうか。

ウィリアム・モリスがその仕事を始めて生活していたロンドンは、当時、世界最大級の都市であった。(人口が最大だったのは東京である。)夏目漱石は留学したロンドンで、その石造の人工物の歴史の濃密さに、それを日本文化とは別系統の近代であると感受し、鬱状態になった。

その密度の重量と東京の非重量を基本とする(簡単にいえば木造都市の軽みへの自己卑下である)文化構造の違いに呆然としてのことであった。

しかし鬱状になったのは日本近代文学の祖と呼ばれる漱石ばかりではない。

そこに住み暮らし、仕事をしていたウィリアム・モリスだってロンドンでの生活は、そこから逃避せねばならぬ程に息苦しいものであったのだ。

アイスランドの風景は都市ロンドンの風景には全く無いモノであった。大旅行をしてでも接したい何者かがあったからこそ、モリスのアイスランドの旅は決行された。

図版解説

画家エドワード・バーン・ジョーンズによる、いささか皮肉交じりの、デブのモリス乗馬の図である。

小野二郎が存命の頃、晶文社の編集長らしきであった津野海太郎はウィリアム・モリス日報を出そうのアイデアを持っていた。

もちろん、小野二郎の資質を当て込んでの事である。小野二郎は当時晶文社社長であった中村勝弥と共に晶文社を創設した。

津野構想によれば、モリス日報はタブロイド判の小冊子で、可能な限り調べ抜いて、モリスと職人たちの日々の活動の有様を再現しようとのモノであった。

ウィリアム・モリス工房の協働の日々において、どうもラファエロ、前派の画家達とのステンド・グラスの製作等における協同は決してうまくいってなかったのではないかと疑う。

画家という職業と職人と呼ぶ職業はそれ程容易な協働をなし得る関係では無いと本能的に考えるからだ。

わたくしは個人的に、当時の協同の一員であったロゼッティと言う画家が会ってもいないのに資料を読むだけで、残念ながら嫌いだ。これは下世話なモリスの妻、美とちやほやされてもいたろうジェーンと、彼女をモデルとした絵を残したロゼッティとの間に画家とモデルの関係を逸脱する関係があると当時から風聞が流れ、モリスもそれを平然と許容すると言った英国貴族風の階層の人間(人格)ではなかったから、その日常生活はオロオロしてもいたのではないかと考えてしまう。つまり、そう想像、そして風聞をたやすく信じる自分の中にゴシップを好む傾向を嗅ぐのである。

そして、そんな事からもモリスの普段の思考、感性を、人間関係にいささか鈍い人間関係への反射神経の鈍さを見てしまうのだ。モリスはアイルランドの旅においてよく馬から落馬したようだが、そんなモリスを描いたエドワード・バーンズのカリグラフィのデフォルメの中に、そんなモリスのお人好し振りへのしんらつな眼も見てとるのである。

このおかしみの中には「いい気な男だなー」とモリスを笑う視差がある。

インド領チベット、ラダックのマトゥー村で佐藤研吾の淡彩絵の具での作品である。大きさは四つ切画用紙。マトウ村へは有名なアルチ村での滞在を終えて、帰りに寄った。誠実なドライバーの実家に泊めていただいた。マトウ村では富裕層に属する家であり、室内には財産の象徴でもある茶ツボの大きなのがズラリと並べられていた。ラダック地方は色濃くチベット文化の影響下にある。家族は心から歓迎してくれて、正式な民族衣装を着ての歓待振りであった。若夫婦に子供が産まれたばかりだった。一家はその赤児をそれはそれは宝の如くに大事にしていた。

佐藤研吾は歓待への感謝を込めて、赤児の絵を描くのを申し出た。

アルチ村のインダス河にダムが作られて、そこからの電気で夜の灯はまかなわれていた。ほの暗い大振りな木造丸太での内部であった。小さな窓からヒマラヤの雪嶺が美しかった。村の青年達は一生に一度その雪嶺に登るのが慣例であるそうな。

ほぼ自給自足の生活であるが、驚く程に豊かであった。何より人間の気持ちに品性が溢れていた。

母子はともに正装して絵のモデルになってくれた。佐藤研吾の美質であるが、彼も真当にそれに応えた。描く者と描かれる側との間に濃密な心の交流があった。母親も赤児もニコヤカに笑った。描く側にも描かれる側にも、感謝の嬉しさがあった。赤児や女児であった。母親にウリ二つであり、笑み迄も似ているのだった。この「母子像」は傑作である。

肖像画の原点とも言うべき、「アリガトウ」のやり取りの中での「表現」であったから。

近代絵画における肖像画は、人間の苦悩や孤独を描かれたものが、良しとされ、よりも高度な社会文化の鍵であるかに評価されるが、それは肖像画の本来の働きではない。

家族は描く佐藤と描かれる母子をカメラにも納めた。

マトウ村での日本人の評価は高く広まったであろう。何処か遠くからやってきて「母子像」を一心不乱に描いた人間がいると。

ここには肖像画の、特に母子像の本来が在る。

今、マトウ村のあの家の台所の一番良い場所に「母子像」は飾られているのであろう。美術館に収蔵される以前の肖像画である。

ベンガル・スクールの画家の「母子像」に通底し、かつ、それを超えているのである。

佐藤研吾はこれから、これに勝る絵を描けるであろうか。その一心不乱の姿を眺めながら、わたくしはうらやましかった。あの状態、そして母子との関係にはアニミズムが深く内在していた。

ジャミニ・ロイの「母子像」

フォルムを枠取る黒く太い描線と、人体各部のスケールの不連続は、ここにも表れている。

眼の定形化も同じである。

ここで絵画史における最も有名で誰もが知る「聖母子」像群との比較を試みたいが、それはこの旅の終わり近くになされるだろう。ヒンドゥーの婦人達がこのように赤児を抱き歩くのは普通である。サンダルも見慣れたものだ。さて、キリストを抱くマリアの足許は克明に描かれたことがあるのか?

ジャミニ・ロイの「サンタルの少女」は一転して、早朝の霊気を感じさせる。

インドの良く考える画家たちは、やはり、早朝の霊気と真昼の酷熱との間で表現を続けるようだ。

伝統美術=工芸であるミニアチュールの高次な達成は彼等にとっては、どうしても潜り抜けなければならぬ現実の壁なのであろうか。

克明に描こうとすれば、ミニアチュールが立ちふさがるのである。

この絵は油絵の奥でキャンバスという、洋風絵画表現の道具と技術で描かれている。

日本の画家たちの、西洋絵画との接触と比べると、その様式との葛藤は、より深いように思われる。

ジャミニ・ロイ(1887年-1972年)の絵は穏やかな早朝の気配と酷熱の真昼の両面を持つようだ。

「インドの女王、タイガーに乗る」は童画であり、漫画でもあり、興味深いことに世界各地のプリミティーフ(素朴画家)達に似た画風を持つ。ここでは描く対象物のスケールは完全に無視されている。太い描線がフォルムを形象し、色彩も又、自由に振舞うのである。人間や生物達の眼は、それ等に比べると一つの約束事の如くに定形化される。

インドの「モーニング」早朝は素晴らしい。その早朝は実に短い時間である。つかの間の時に農村では人々は大地を耕し、生き物たちの世話をして、洗濯等の家事に励む。早朝の冷気は値千金である。

酷熱の昼はギラギラの、原色の世界だ。冷気は霊気に通じよう。生き物たちも霊気を帯びるのだろう。

真昼の太陽は容赦なく生き物を射る。人々は樹陰や屋内でまどろむ。人造物につくり込まれた諸々の像は原色の陽光の許で生き物の如くに輝き始める。

インドの早朝の世界と真昼のそれは別世界である。夜の闇は深い。

インドにはスクールと呼び、よばれる如くの自発的表現集団が多いのではないかと想像する。過日、アーメダバードに滞在した時、佐藤研吾と訪れた、名は忘れてしまったが、シヴァ・テンプル内の小さな学校が忘れられぬ。生徒は皆、盲目の子供達だった。大半が女性であったように記憶する。彼等は決められていた日時に集まり、手風琴や木琴等を合奏するらしい。協会らしきが組織されていて募金活動もなされていた。

外の巨大なシヴァ神像とは裏腹に、灰暗い部屋には合奏を学ぶ子供達と教師の間に濃密な親愛の情が行き交っているのに感動した。盲目の子供達がインド社会のカースト制の何処に属するのか、あるいは、その外に居るのかはわからない。

シヴァ神の巨大さの、わたくし等には時代錯誤としか考えられぬ物体と、盲目の子供達が奏でる音の稚気と精妙さとは、インドの今の民衆たちには眼に見えにくいつながりがきっとあるのだろう。

ヒンドゥー教の小さな一派とされる日本仏教やの慈愛や、キリスト教の「愛」とは少しばかり違う世界であるように思われた。それが何であるのかは、まだわからない。でも知りたいと思う。

生命への讃歌であるやも知れぬ。

そして、それがアニミズムの旅の大きな幹であろうか、とは考え始めている。アバニンドラナート・タゴール(1871年-1951年)の「モーニング」の複製は、ニューデリーのナショナル・ギャラリー・モダン・アートで入手した。

ベンガル・スクールはタゴール・ファミリーを中心にまとまったモノらしい。この小さなパステルで描かれた絵は、良く画家の万物の「生」への共感が表わされている。共感は震える如くの好奇心でもある。全ての創造の素である。

アイスランドへウィリアム・モリスは何度か旅をしている。首都ロンドンでの生活からの逃避であったろう。当時のロンドンからアイスランドへの旅は汽車、船そして馬を乗り継いでの大旅行であった。

モリス商会の活動は、その私生活の悩ましさと同じくらいにモリスを悩ませ続けた。その人間関係において。

アイスランドでのモリスの旅は馬上の旅であった。馬から度々落ちたりもした。モリスはどうやら太り過ぎで運動神経に難ありの人であったようだ。私生活での決して平安ではなかったであろう事だって、その身近な生活での身体性つまりは運動神経に近い生活術の欠如と無関係はあるまい。

アイスランドの旅はわたくしにとっては、「サガ」を巡る旅でもあった。都市史から領域史へと越境しようとする伊藤毅の旅も又、大きい。旅の大小は、その風景と小さな「物体」への関心の往復運動の旅でもある。

サガと呼び呼ばれる、小さな特異な場所は、無数に在るように想われる。

時間も地理も地球大を想わせる風景の内に、人間の多様と同じ位の形の、小さな特異点としてのサガが在るようだ。それは人間の発見の能力であり、命名力である。

流れる小川にブクブクと水泡を生む場所はただそれだけで神秘に迄近くに特別なモノであったのだろう。

日本列島では先住民族アイヌの人々の場所に対する感性がそれに近い。アイヌは地名を与えることに天賦の才が集団としてあった。

荒地を描き続けようとして、気がつけばスケッチには雲が出現し続けた。日本では視ることが無い異形の雲の日常があった。

横に筋状に長い、そして白い色よりも影とは言わず、黒く柔らかな形をしたのが白い横長の棒状にからんで垂れ下がっている。

日本列島の雲の多くは、湧いてきた形、モクモクと上へと盛り上がるようであるが、アイスランドの雲は下へ垂れ下がるように見えるのだった。

本来、動きそのものの代表でもある。雲の造形が固形された事例が日本にはある。寺社建築の構造材に構造そのものとも言える施される「雲型肘木」であり、主に水平材等に彫り込まれる建築装飾の数々でもある。

その造形はアニミズムの産物である。

東京都下高尾山の山頂近くの薬王院の装飾は素晴らしいものである。日光東照宮の建築に参加した木工職人、彫り師などの手になる日光東照宮の装飾が、本体を食い尽すごとくの過剰を示しているに対して、ここでは職人たちはより自由に本来の、職の内にあるアニミズムを表現し得ているようだ。

高尾山は大都市に最も近いとされる山岳修験道の霊場でもある。ここでの建築装飾物のスケッチは、アイスランドの雲のスケッチとは異なり、毛筆でサラリとはいかぬ。どおしても出来る限りの雲の細部に踏み入ってしまう。

近世までの木工職人の技能の内には、その習得の過程の内にもアニミズムが歴然として生きていた。彼らは生物を含む自然の諸物を良く観察し、それを表現として成すことができたのである。彼らはアーチストでもあった。

石山修武

江戸時代末迄の職人達とは異なり、現代の純然たるアーチストにもアニミズムが宿ることがある。その個人の才質の内に、ほとんど奇跡の如くに、古代の人々の自然への完成の古層としての表現が再現される事がある。

宮脇愛子の作品「うつろい」が竹林の内に置かれているのを体験した。少なからぬ批評家がその「うつろい」を日本的感性の結実であると評している。正しい指摘であるが、より深くとらまえるならば、日本的というよりも、より普遍の世界の中で、場所と結合して初めてその価値を発生させる、アニミズムの古層に、それは接近し得ている。ステンレス・スチールの細くしなやかな現代の弾性が、竹林の自然の中で共振する。

石山修武

伊藤毅の調査団には、ただただボーッとしてスケッチするわたくしの他に2名の女性も参加した。温泉研究、家畜研究の才女達である。このメンバーの構成の仕方に、わたくしは伊藤のアイスランド観が良く現れているように思った。

フロンティアはすでに存在しないの俗論は少なくない。が、しかし人間の好奇心はいまだにとどまる事がない。歴史は諸学の王である。どうやら、わたくしの建築史研究室の在籍中は、その事だけを叩き込まれたのである。半世紀を経て、それは正しかったなあと想うこと仕切りである。

諸物の表現活動も又、その領域の拡張と共に、更なる深化、すなわち表現の内のアニミズム探求のフロンティアが在る。

この水蒸気噴出の風景も又、天空の雲の様相の変化があり、その連関が在ろう。

大地から温水が吹き出して、水蒸気が煙となり上昇する。このような風景は火山列島の住人である、我々には左程珍しいものではない。しかしながら、アイスランド独自とも思える雲の形のこれも又、流動の様態が加わると、その風景は日本のそれとは一変するのである。

アイスランドの風景は大きい。その大きさは地球の歴史を垣間見る想いからも来る。

地熱発電により消費電力の70%をまかなうことからも知るように、アイスランドは火山活動と共に在り、在り続けた。

火山活動は異形とも呼ぶべき風景を作る。ありとあらゆる山岳の風景は地殻変動により生成する。アイスランドではその変動に火山活動が加わる。この海辺の風景は日本では知床半島の風景の生成と同じである。海に突き出た山峰のそれぞれの頂からは太古マグマが噴出していた。

海流の影響であろうが、アイスランドの特異な雲の様相も又、アジア・モンスーン地帯に属する日本のそれとは異なる。雲の様相も又、風土文化に色濃く反映するにちがいない。

アイスランドで荒地にどうしても惹かれてしまうのは、T・S・エリオットの長編詩「荒地」との連想からだろう。

「荒地」は日本の近代詩人に大きな影響を与えたと思われるが、わたくしにはまだ解らない。萩原朔太郎の「永島」は戦後モダニズムの記念碑であろうが、朔太郎の旅は小さかった。エリオットは生地のアメリカからイギリスに渡る大きな旅をした。そんな大きな旅をした人には南方熊楠がいる。熊楠は紀州からアメリカに渡り、サーカス芸人に紛れてメキシコに渡り、更にロンドンの博物館で独学した。旅には大小ある。

最近のTVで「こんなところに日本人が」の番組があるが、そこに登場する縮小な日本人は、それぞれに地球大の皆大きい旅をしているのだと想いたい。

皆、熊楠の末裔たちである。

アイスランドの荒地の風景そのものについては逃げずに書いてみたいが、これも又、まだ解らぬとしか言いようがない。

台北故宮博物館に在る「楽器」である。

商晩期とあるから紀元前13C-11Cのものだ。日本の縄文期の銅鐸の原型でもあるやもしれぬ。

銅鐸が、どうやら木に吊るされた楽器であったのが解明されたのは最近の事である。考古学的歴史学も又、進歩を続けている。青銅器の造型、そしてその装飾に関心がある。制作当時最も高価な材料によって作られたと考えられるからだ。

各種宝石、(曲玉も含む)金、銀が最も高価であり続けるのは昔も今も変わりはない。でも、それらは容器の形を持ち得ない。

容器はその中が「空」うつろ、である。酒や、食べ物、水、すなわち人間の生命と直接結びついた「モノ」が容れられた。

この小さな「物体」は意識と無意識が配合されたものだ。全体の大きさは飛行機で持ち運べる計算から割り出された。又、パタンに多い真鍮板の規格からも規定されている。一枚の板から無駄が出ないように切り出し、それを東京で組み立てる。一筆描きの如くの偶然の如くのライン状の材はインドのラジギールの鍛冶屋で得た。実に柔らかく、自由に曲げることが出来る。まだ最終的なラインは決めていない。所有者の思いつきが取り入れられれば面白いだろう。日毎、週毎、月毎に変化しても更に良かろう。小ささ故の可能性である。偶然とは他者との、これも又無限に近い遭遇の一瞬の可能性である。

和筆=毛筆の面白さはつきつめれば、それが偶然の面白さを引き起こすからだ。かすれや、筆の勢い=スピードも同類である。コンピューターが描く線を考えれば、それは一目瞭然である。無意識は意識の下位にあるばかりではない。筆ばかりではなく、墨も又、その意識下のコントロールの、時に外にある自由ではないか。墨の色の濃さ薄さは人間の按配による。

1で考えようとしたアイデアの次に考えようとしたのが影を主とした、この考えだ。

鏡に写る諸像と物体の「影」は同属である。

が、しかし鏡の方がより深い。何に対してより深いかと言えば、より人間の生の瞬間に肉薄できようからである。

影を主とした表現は少なくはない。日本の近代では高松次郎の連作が有名である。

しかしながら高松の影は、影を平面上に表現した以上のモノではなかった。最も知的であったろう実験工房のアーティスト達は、詩人瀧口修造の言説(詩)の基に、例えば、山口勝弘の代表作ヴィトリーヌ(飾り窓、命名は瀧口修造)は、人間の視点の移動によって「物体」に写り込む映像が変化するを、連作によって表現したことで歴史上の名作である

「影」のアプローチであった。

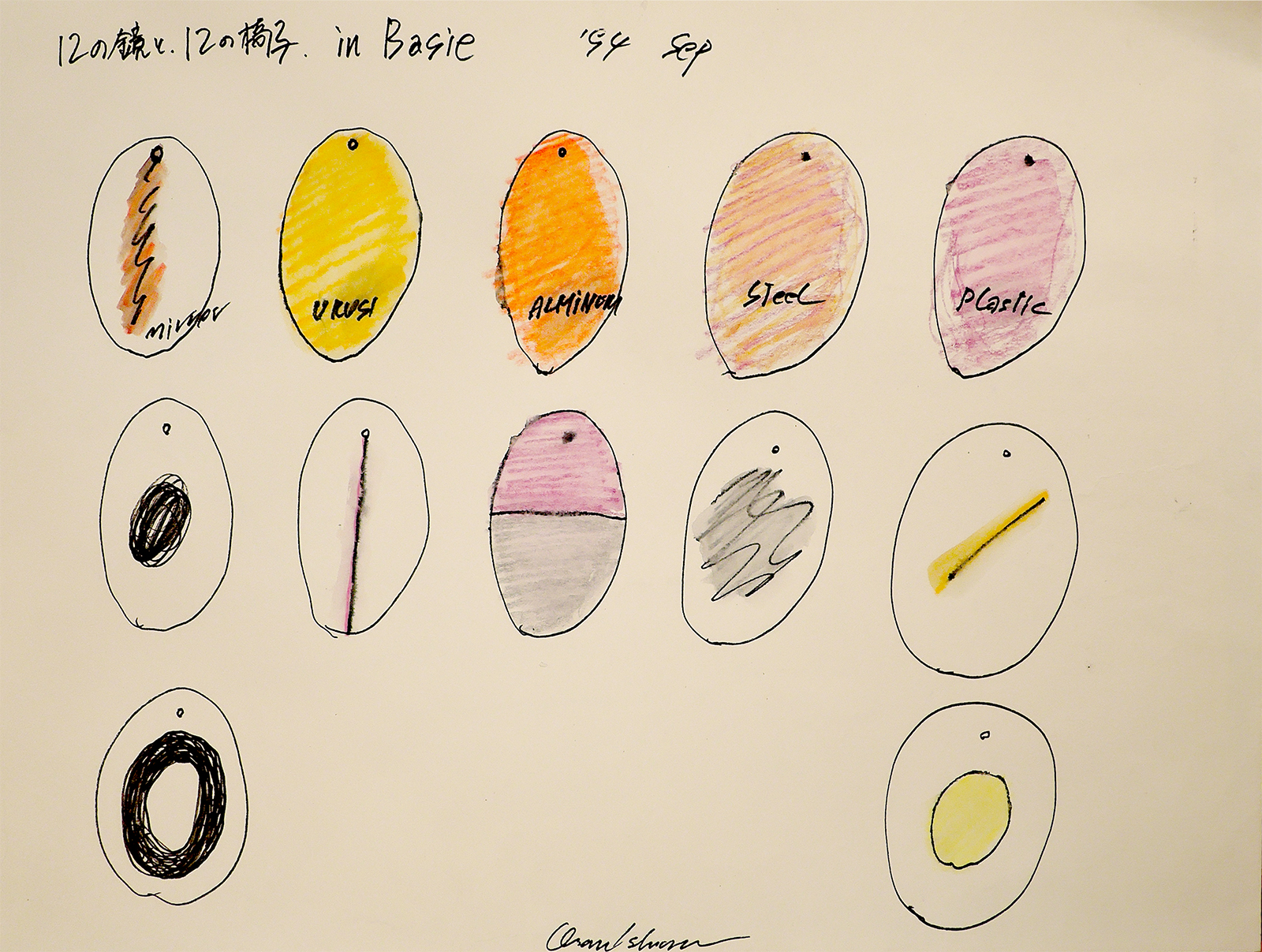

鏡のアニミズム

鏡は小ささの内に極大を含む。

東北一ノ関ベイシーのために試みたアイデアである。

鏡は最も良くアニミズムをそれ自体の内に含む。そのモノ自体の姿や色が主ではなく、それに写る他のうつろいを視たいと想うための「物体」であるから。

この段階から、アイデアをまだ進めることができないでいた。

しかし、アニミズム紀行を書くことを続けることの内で、それを少し計り意識化できるようになったから、まだチャンスはある。

カンボジアの首都プノンペン・ウナロム寺院境内につくった「ひろしまハウス」には風鈴をデザインした。

いつか、別の場所で実現したい。

日本の伝統的なと考えられている梵鐘の音は、少しばかり陽気に過ぎるのかと考える。なぜそんな音であるのかを考えてみたい。

日本の寺院の梵鐘の音がわたくしにとって違和感がある。

何故なのか?そしてこの音はどのようにして作られたのだろうか。

各種、例えば五重塔、三重塔に附されている風鈴状の楽器とは歴然と異なる。

ベトナム・ダナン五行山の計画では梵鐘のデザインまでやろうとした。繰り返すが、俳人金子兜太にその巨大な梵鐘に鋳込む、俳句の書まで書いていただいた。

視覚は音と比べると遠くにまでは届きにくい事に、ようやく気付いたのは後の事である。わたくし自身は聴覚に難アリ人間である。

であるから、やはり視覚に頼り過ぎるきらいがある。この梵鐘のデザインは渡邊大志による。やはり、彼も視覚人間であり過ぎたなあと、今にして振り返るのである。

計画は実現されなかったが、次の世代に可能性が在りとすれば、五感と「物体」との感受の総合性にあるだろうと思う。

「物体」の可能性は巨大であるーーと膨大な無駄にも思える努力を眺め返して想う。

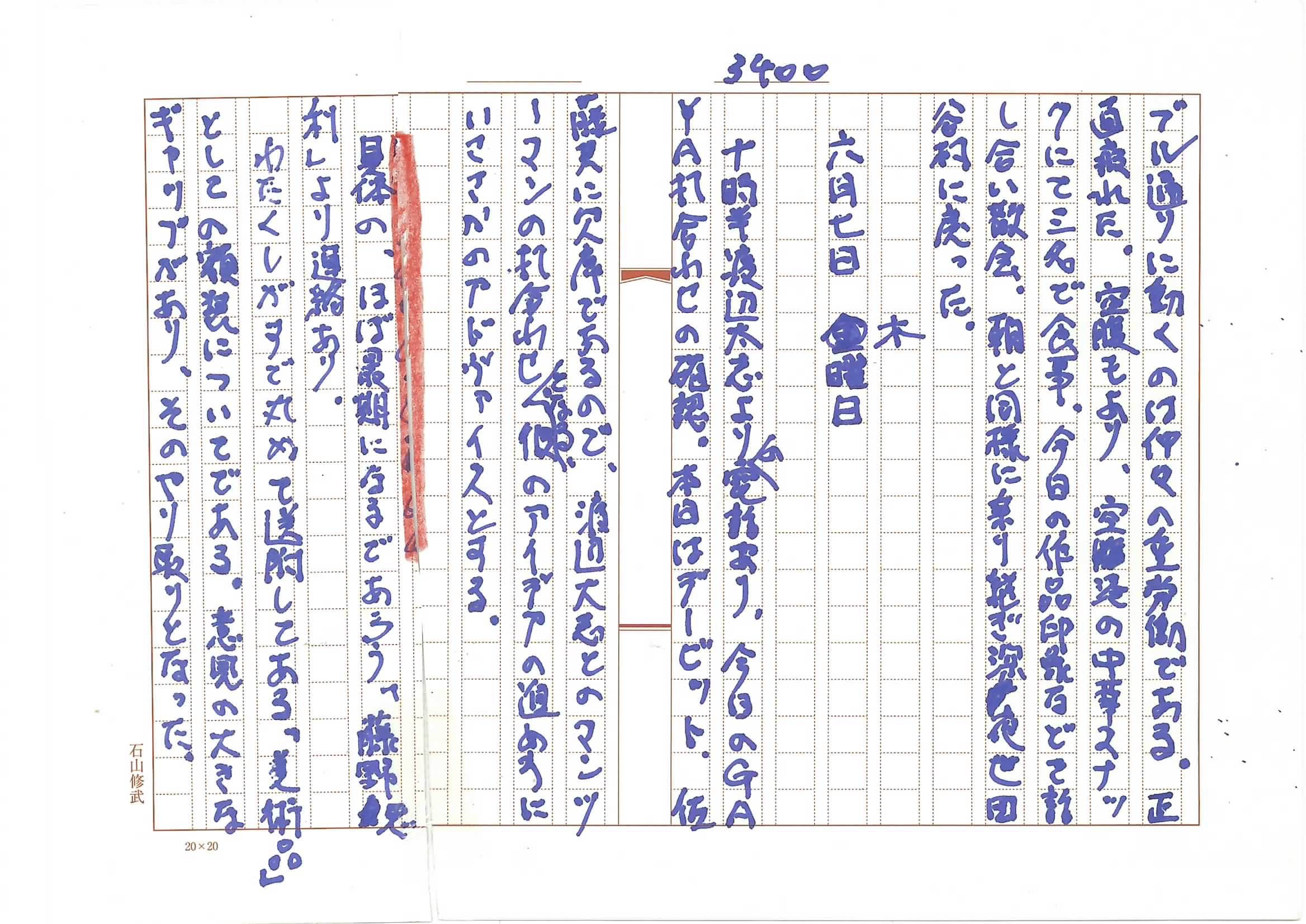

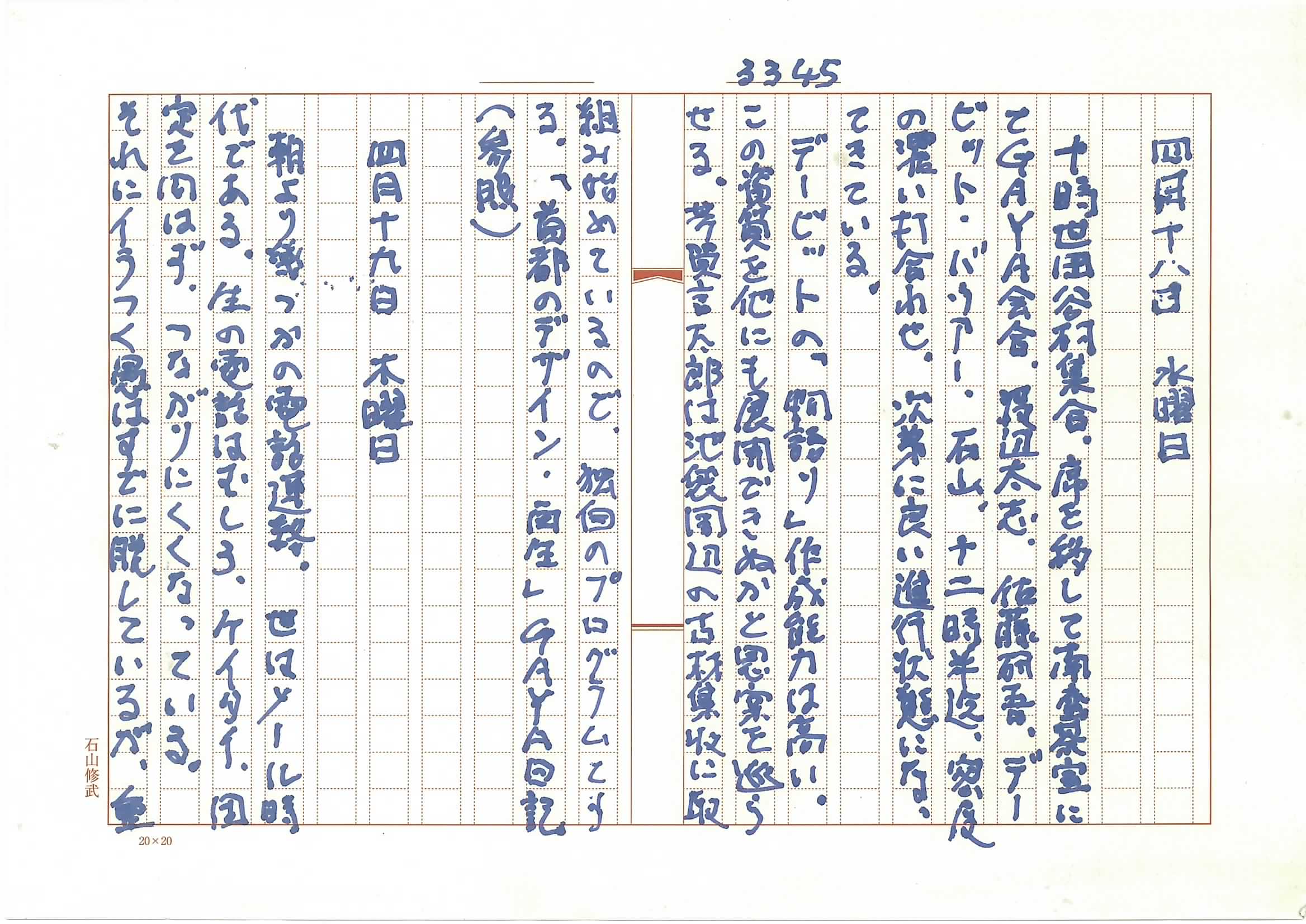

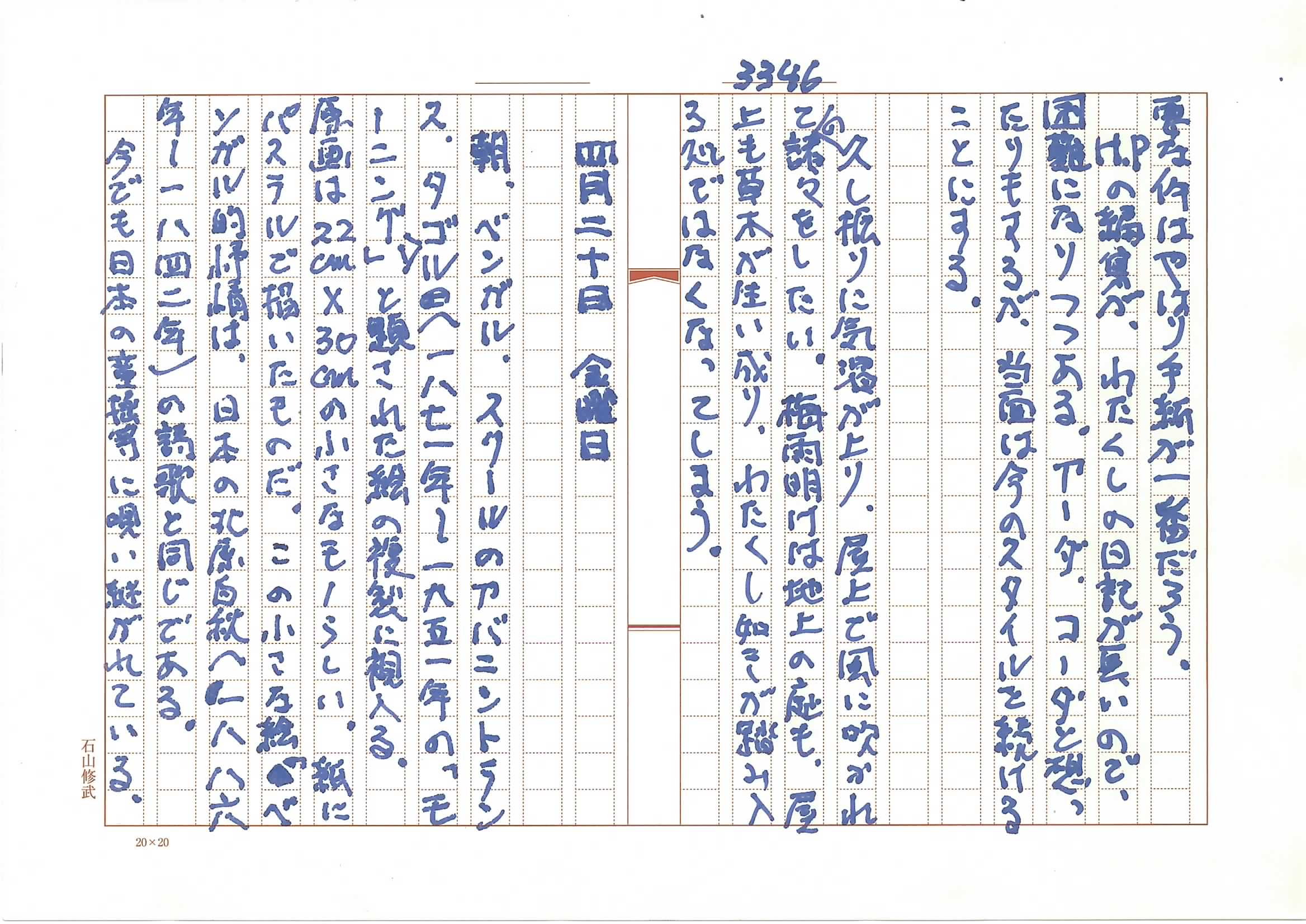

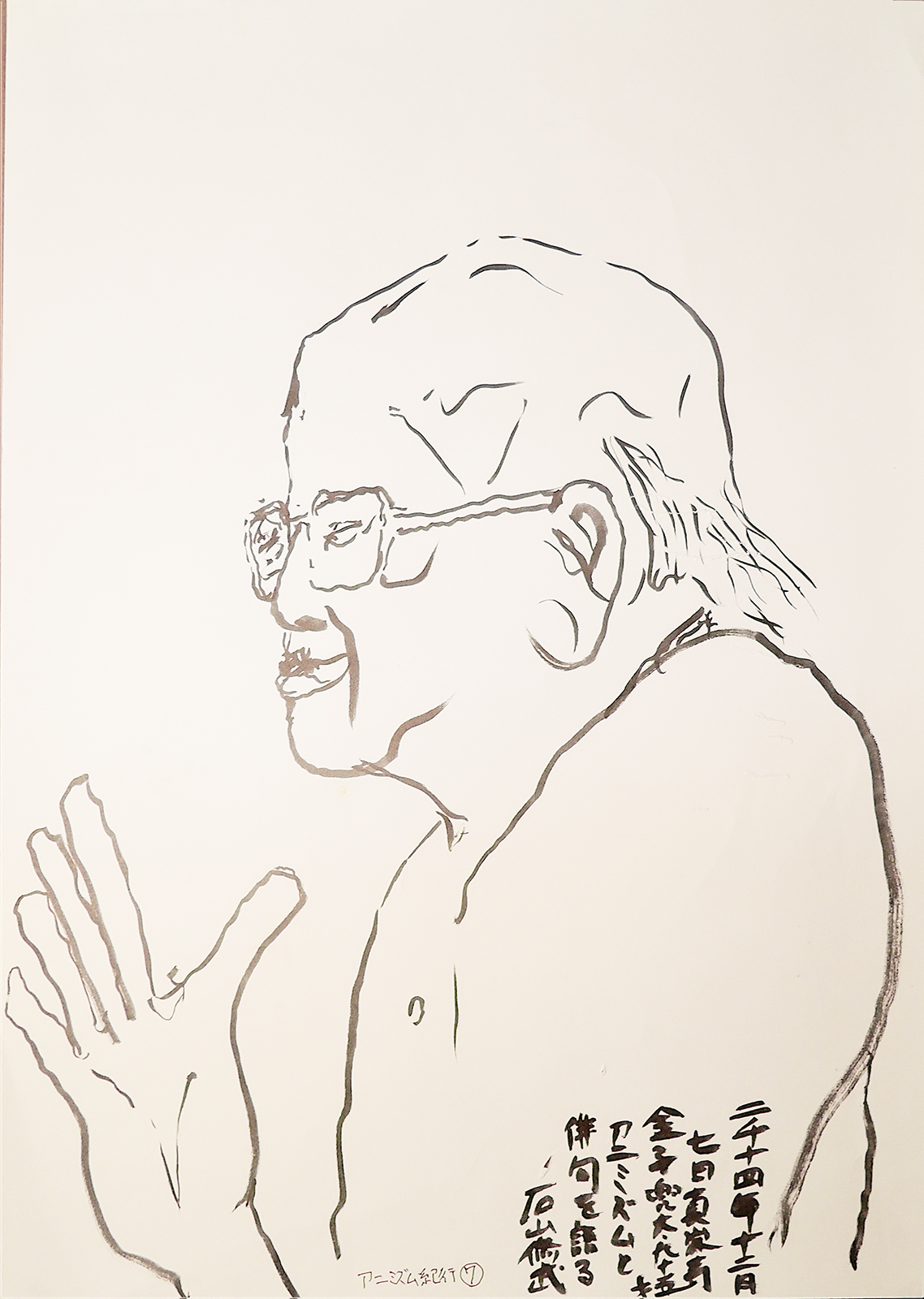

4月4日

俳人金子兜太先生にはベトナム・ダナンに計画した「日本寺」の鐘に鋳込む兜太俳句の文字を書として作成していただいた。

兜太俳句に貫徹する論理が、無形の音となりベトナムにひびき渡る筈であった。

わたくしの非力でこの計画は挫折している。兜太先生はつい先日亡くなられた。申し訳なく思っている。

ベトナムの山野にゴーンと兜太俳句が響き渡れば、アニミズムそのままであったろうに。

しかし、わたくしの気持の中で、時にその音はひびくのである。

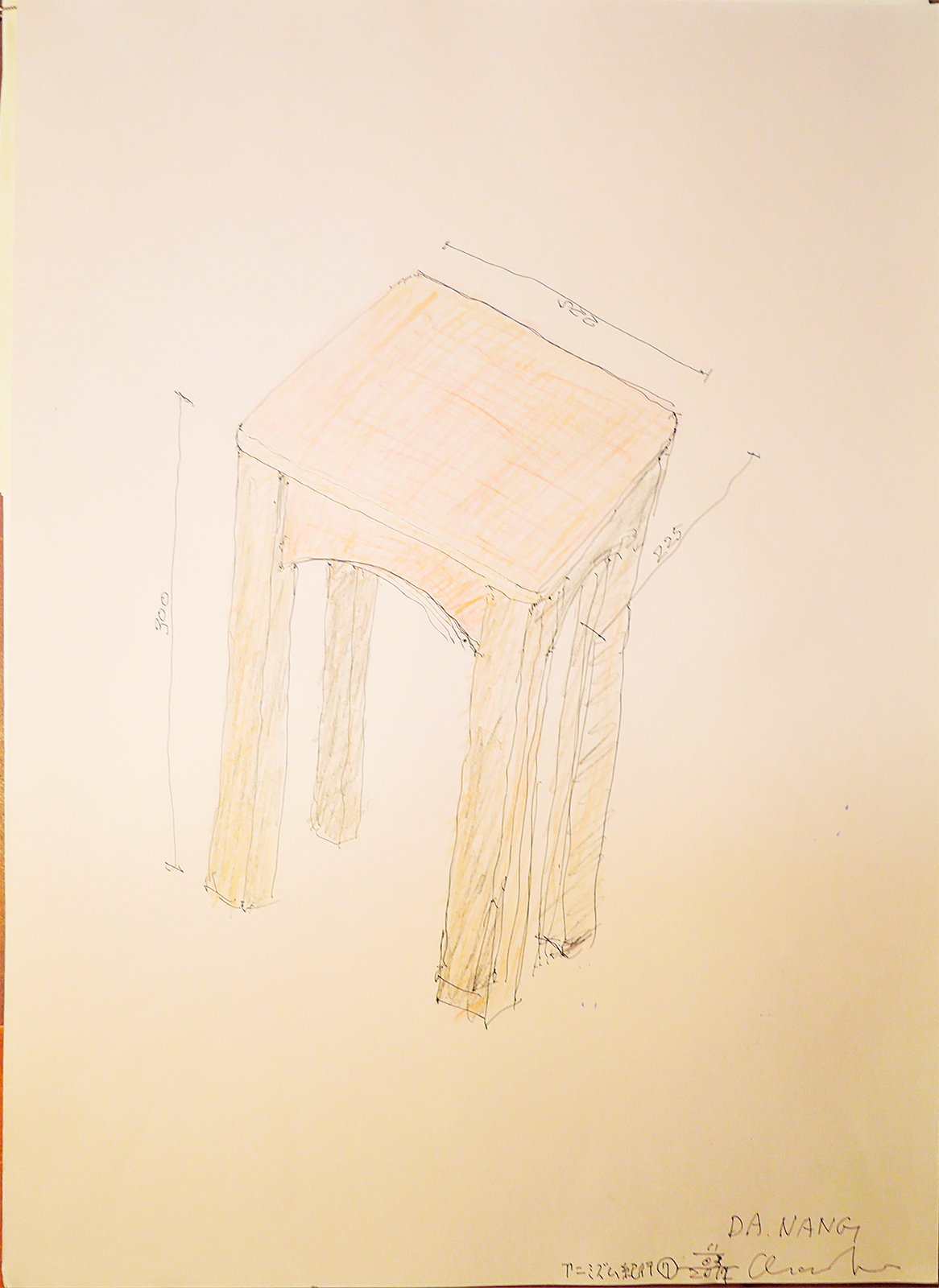

椅子は地面から身体を浮かせる道具でもある。

アジアの街角では、直接地面にあぐらをかいて座る人の姿を多く視る。

自然でイイものだなあと感心する。

人体の尻と地面の間には、薄い紙片や布切れが、衣服の汚れを防ぐために挟み込まれることもある。

座布団は屋内で使用される、日本的な椅子と解釈すべきなのか。折りたたむと枕にもなるから、多用の用をなす、より広い世界の産物なのだろうか。

畳の上に椅子を置く奇妙な風景があった。剣持勇の藤椅子はその折衷的生活の産物であったのか。

椅子のデザインはとても難しいと言われる。わたくしが座ってみて、これは実に心地良いなと思ったモノは二つある。

1、秋田藤里の木造校舎に忘れて置かれていた小学校の木製家具。

これは秋田県木工試験所製作のものであった。最小限の木材を木釘で留めたものだ。

2、ベトナムのダナンの街角の茶店にあった小さな腰掛け椅子。これは実に身体に良く馴染んだのでスケッチして寸法をとった。

モダーン・デザインの家具の人気はあらゆる人形・ぬいぐるみ・ゆるキャラと呼び、呼ばれる諸物の人気に遠く及ばない。

このスケッチは世田谷式生活学校の祭りのシンボルとして考えられた。

「首都の巨大人形 」

高さ100m程の人形である。

大阪万博に登場した「太陽の塔」は2018年春に、その内部に登場できるようになった。

大阪に 出現した太陽の塔はその巨大さも含めて現代のアニミズムそのものである。

丹下健三設計のコンラッド・ワックスマンの水平限フレームの原理が丹下健三によって具現化された大屋根を突き破ったものだ。オランダのバケマの空中都市フレームがより卑近な参照元であった。

岡本太郎の太陽の塔は重いコンクリートである。しかしコンクリートの可塑性を良く使った造形だ。岡本太郎の徹底した非日本的美学は余り人々に好まれたとは考えられぬが、その直截な言説は人気があった。大阪万博時の多くのパビリオン群や、大屋根よりも人気があった。何故ならアレは巨大な人形であったからだ。

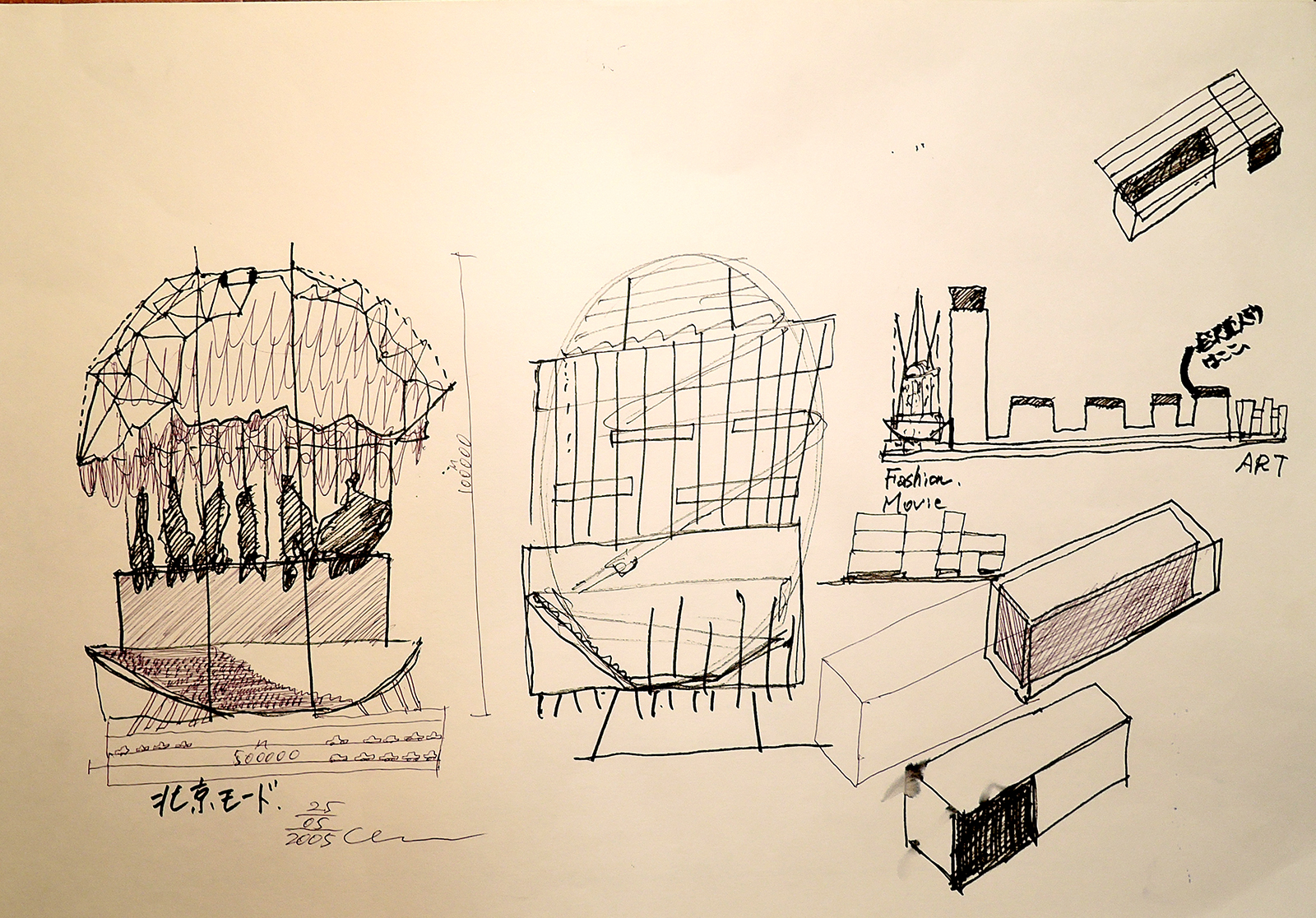

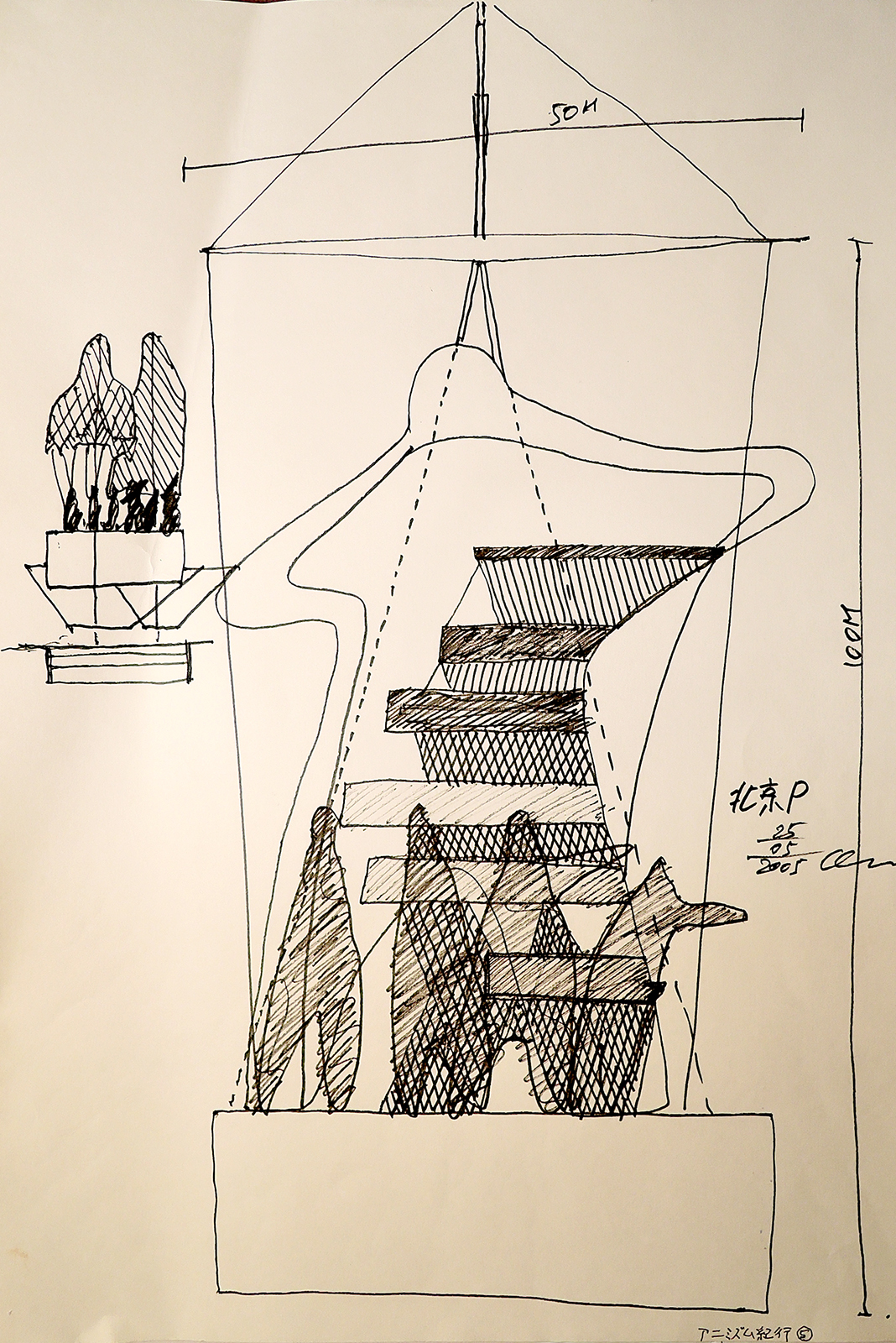

「首都の巨大人形像」

北京オリンピックに登場しそこなったアニミズムの巨大像である。

当時、M・K像の所有物であった長さ400m高さ250mの万里の長城をコンセプトにした巨大ビルの南端に、巨大人形をデザインした。

「首都のプラスチック像」

もう終わった北京オリンピックの巨大催事として作ったプランである。

このプラスチック製の毛沢東像は実在する。M・K氏の極私的会長室に置かれている。等身大より少しばかり大きい。

毛沢東像のあちらに視えているのは、日本風に呼べば阿弥陀像である。つまり、ここでは中国の大企業家と仏像が一体化はしていないが同居していた。

M・K氏は中国有数の金満家であった。日々この像に桁外れに巨大な金を手に入れることを祈るのである。

すぐ近くには大きな黒石製の竜の像が、水盤上にとぐろを巻いていた。朝に夕に、その竜に水をかける。竜は水を飲む。水はマネーを意味するのだ。

石山修武

「首都の木像」

都市史の伊藤毅先生とその研究室の面々に連れてこられての旅であった。伊藤毅さんは、今、その研究を都市史から領域史へと拡張しようとしている。この研究領域の拡張は、謂わば都市史という学問の土台をほぼ確立できたので、それをより抽象化させて普遍化させたいの意欲であると、わたくしは考える。

アイルランドの港を望む、レイキャビックの丘から歩いて国立博物館に出かけた。博物館の中心に置かれていたのがこのキリストの木像であった。キリスト教装飾美術群が博物館の中心にあった。木像はその象徴として置かれたのであろう。

都市史から領域史への更なる普遍化は諸物の中心をあぶり出すことにつながるのか。

4・1石山修武

「首都の銅像」

アイスランドの首都レイキャビックの中心の丘の上に立つ武人像である。

日本の首都東京には、その中心に銅像は無い。

徳川一族の居城江戸城の跡に、京都にいた天皇が今は居る。

天皇は銅像になり得ぬ。しかし、中心がいつ迄も空白のままは、やはり極めつきの不可解さの連続ではないか、が現実だ。

4・1石山修武

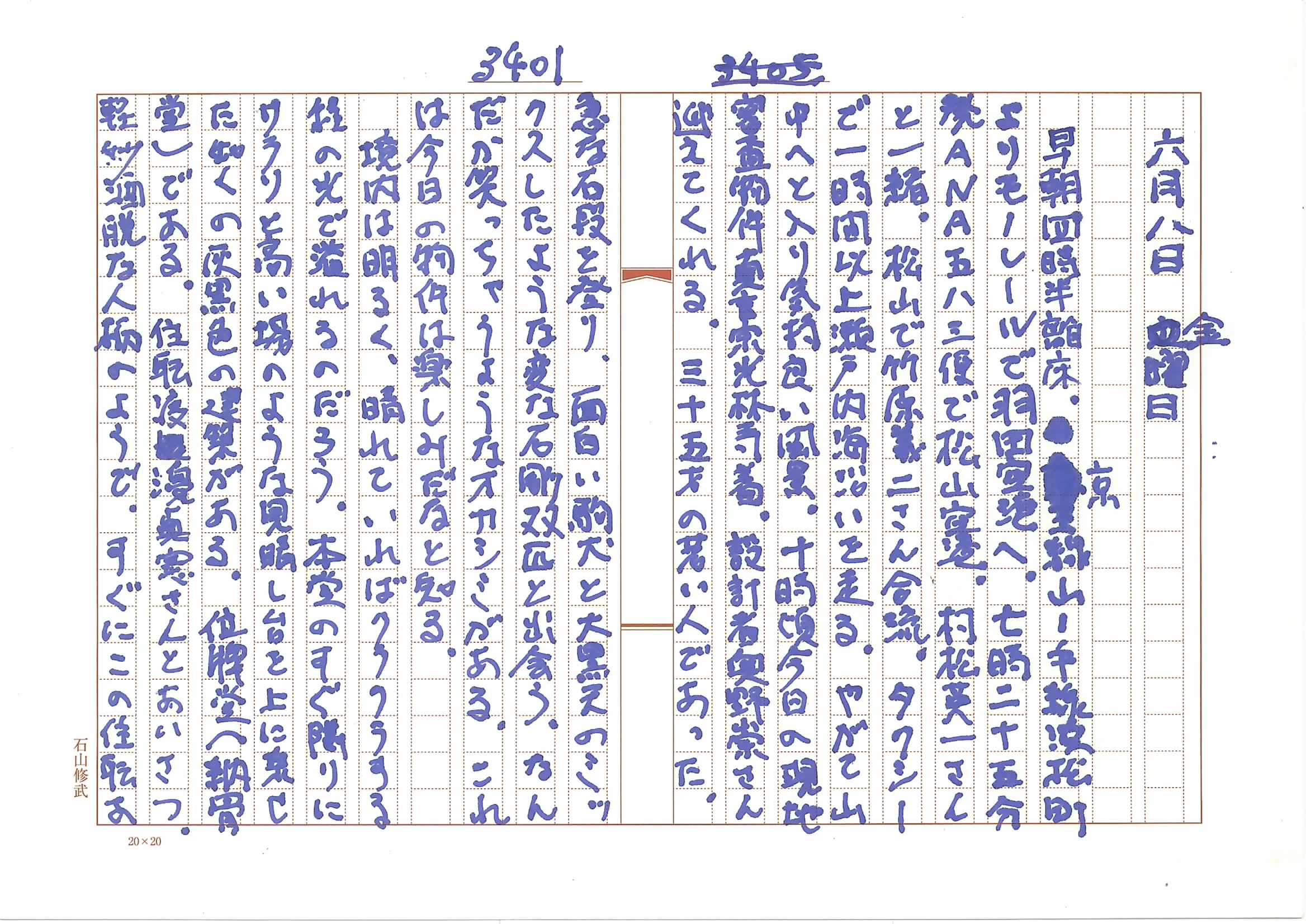

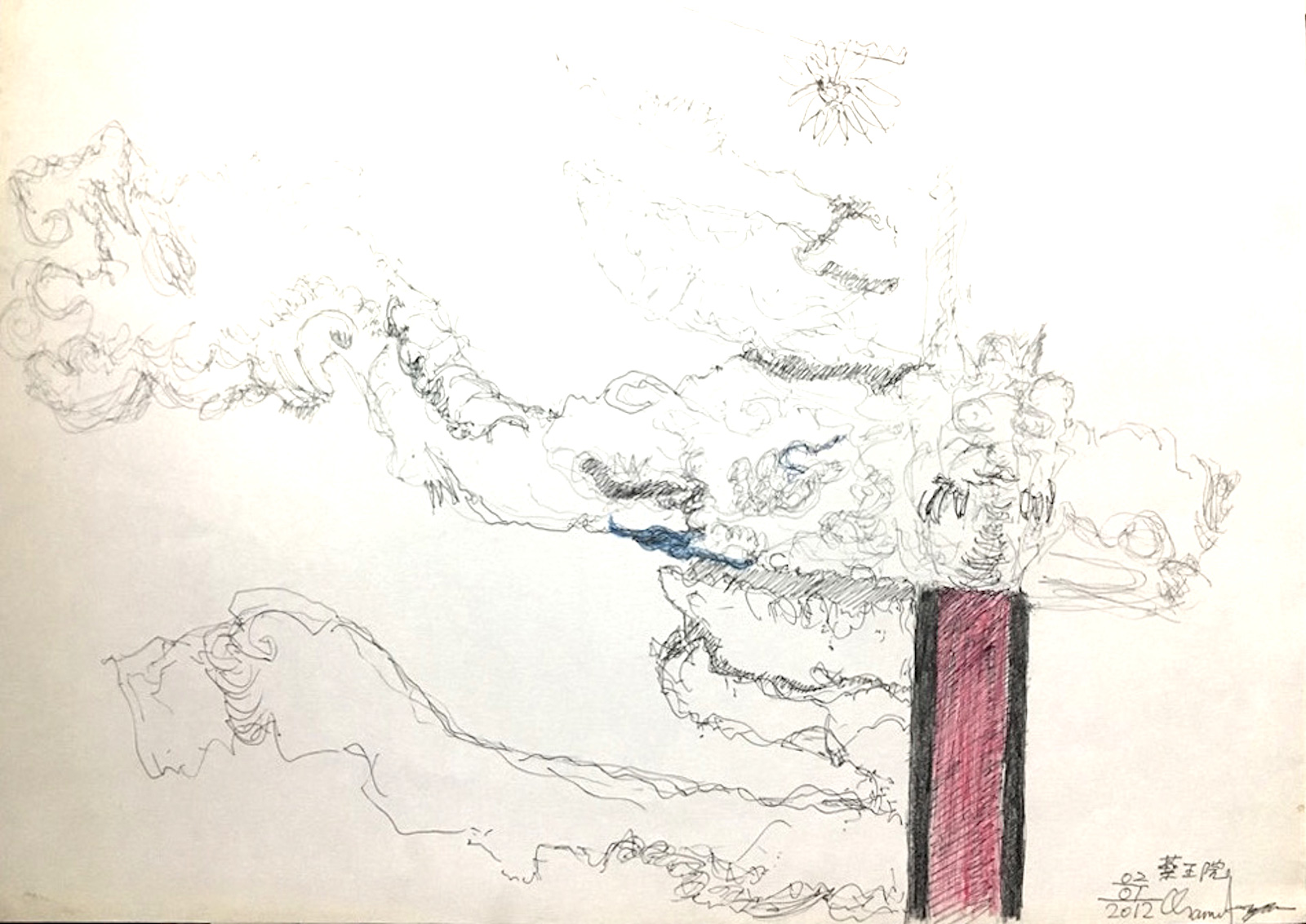

「2012年 キルティプールよりのカトマンドゥ寺」

2012年のスケッチ。キルティプールよりのカトマンドゥ盆地を描いた。カトマンドゥ盆地は、巨大な立体だなと直感した。

「2012 スケッチ」

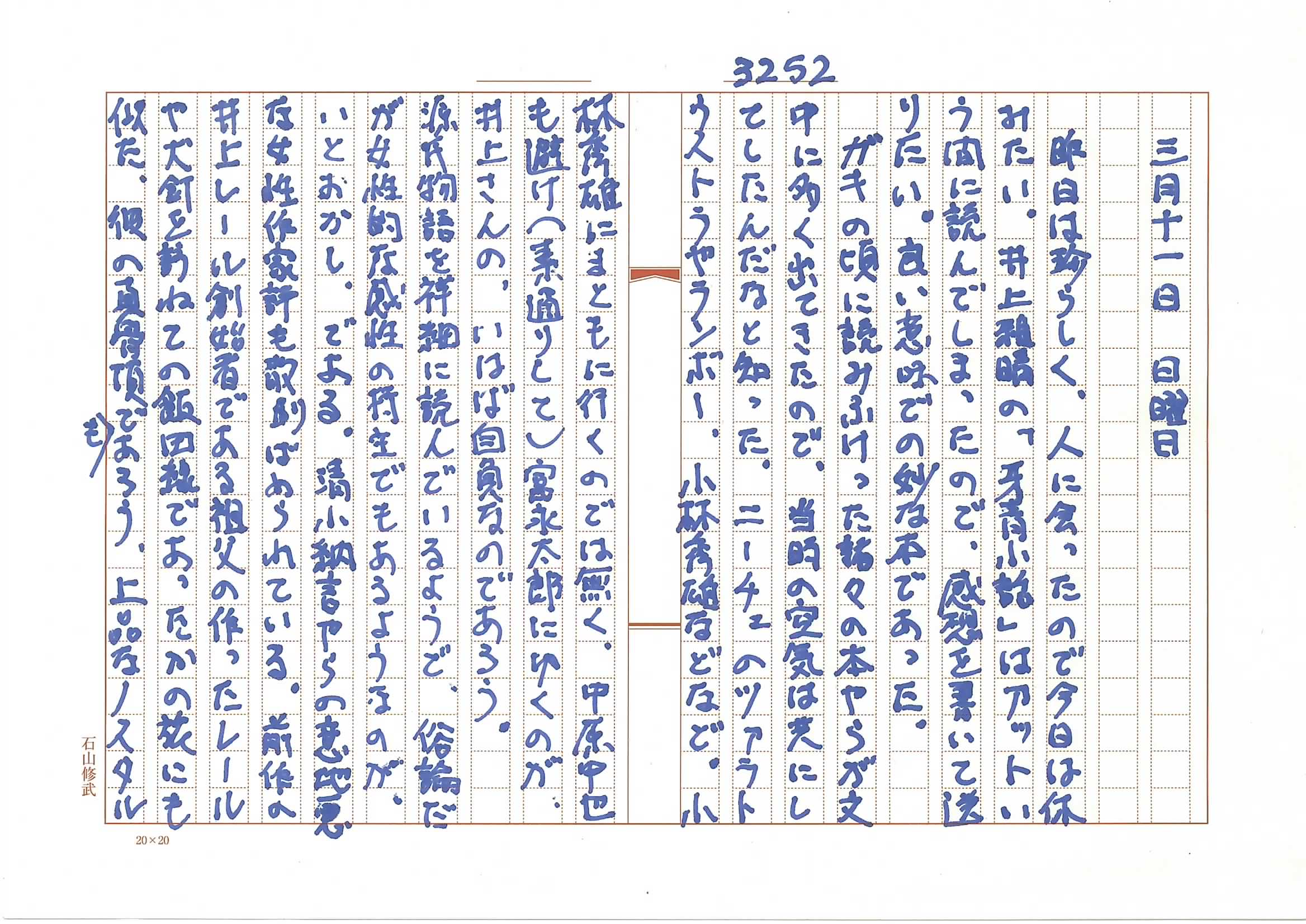

2012年の、こんなモノ作れたら良いなのスケッチ。もう出来ないだろうが、マ、仕方ない。

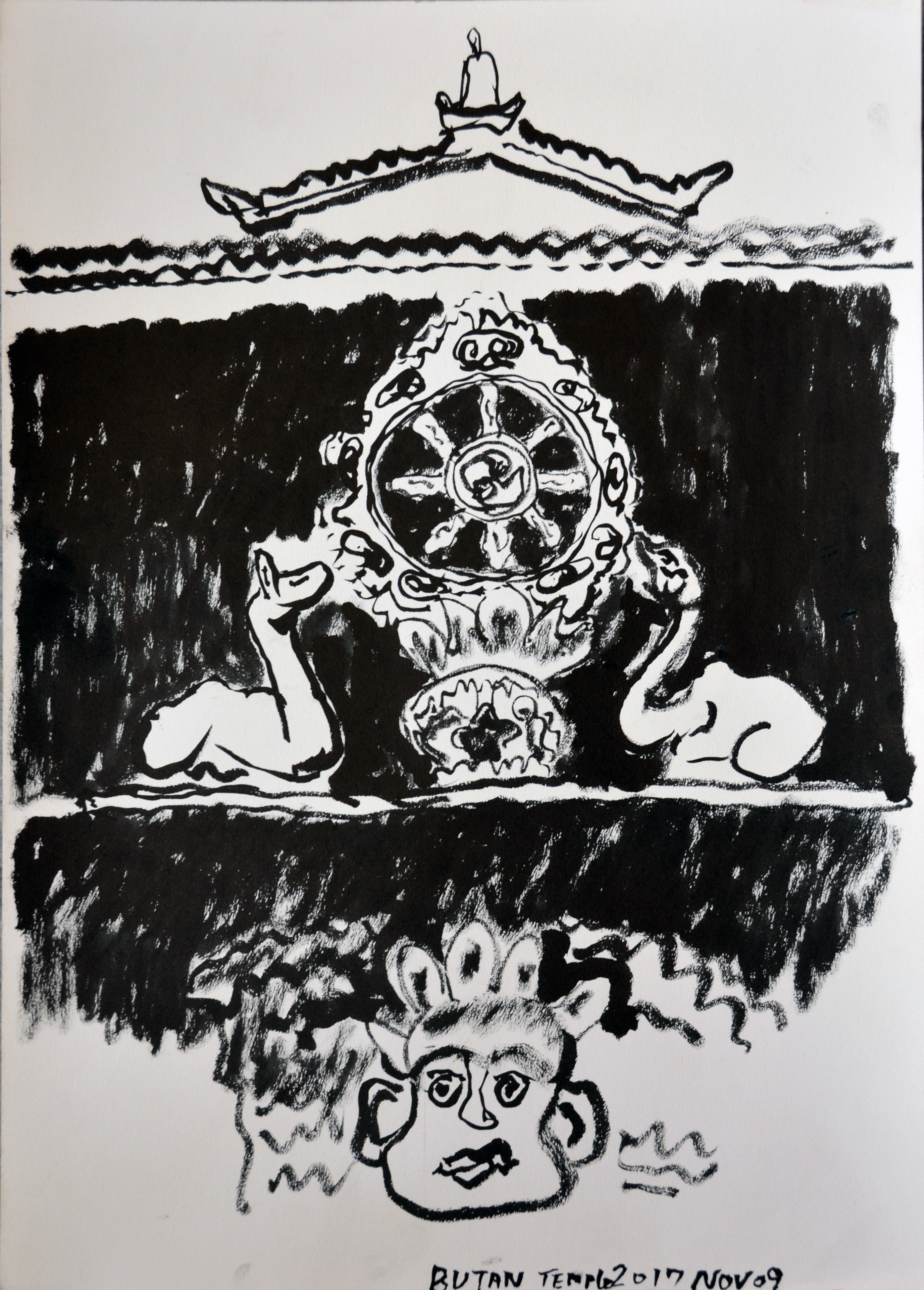

「ブータンテンプル 2017」

インド、ブッダガヤのブータンテンプルは清々しかった。隣の日本寺はみじめなものだった。

「ブリクナーシュ寺院 2014」

オリッサ州のブリクナーシュ寺院のスケッチ(2014)。ある種の固定してしまった立体は、うごめく儀式が凍結したものだ。

「ラジギール 2017」

農家の多くは時を経て、自然にゆがみ、かたむくのだった。家は人間の生の時間と共にある。それくらいでまさに良い。

「ラジギール 2017」

ラジギールでの農村巡りは二輪馬車での旅であった。酷暑の中を歩いたら辛すぎる。車で動いたら何も見ないのと同じだ。丁度よかったのである。馬車の速力が。