2018年 5月

九州宮崎市「現代っ子ギャラリー」に於ける展示会1

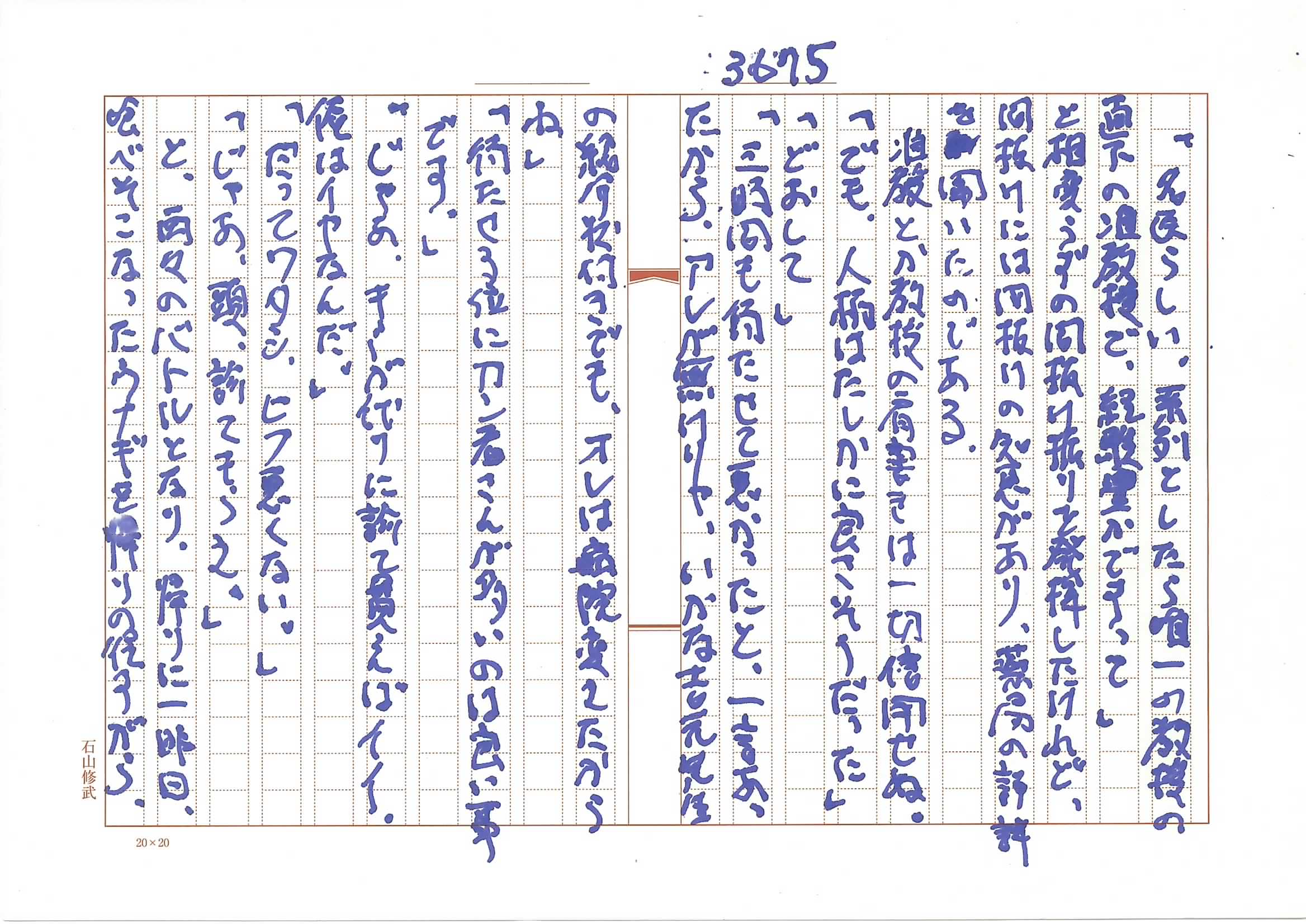

これからしばらくの間展覧会状を続けていく。きちんとした批評は望むべくもないので、それならば自分で自分たちの作品も含めて批評らしきを残しておきたい。

自分のモノも含めてのことになるから、本当に客観性を持つものになるかは定かではない。しかし、本当の客観性なぞは居るのやもしれぬ職業的批評家においてもありはしない。

であるから、不如意な形式だが出来るだけの身内褒めは避けながらやっていく。身内というは、展覧会の共同出展者たちのことである。みなさんとは偶然に知り合ったのではなく、知るべくして知り合った。そんな事情も含めて始めたい。

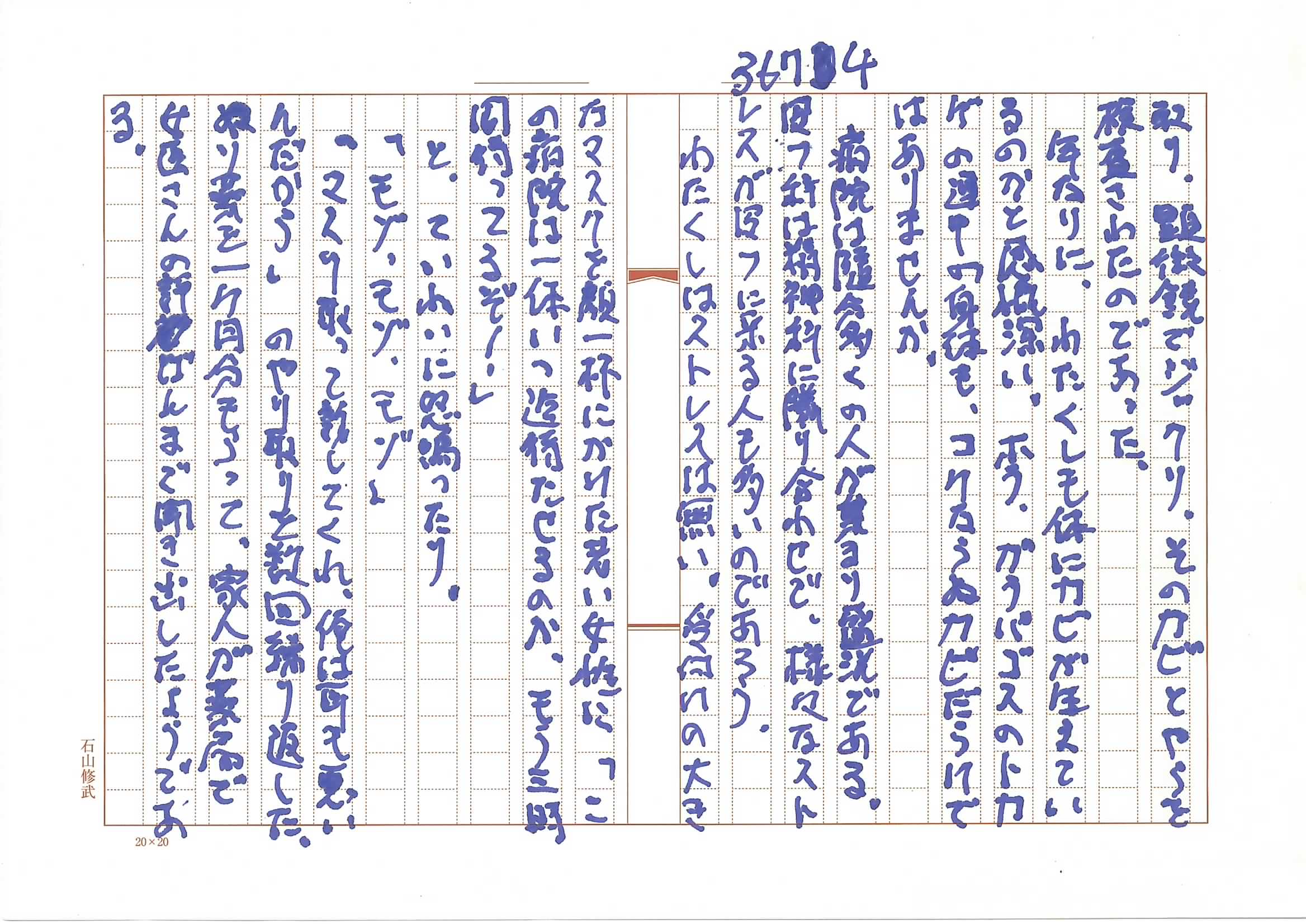

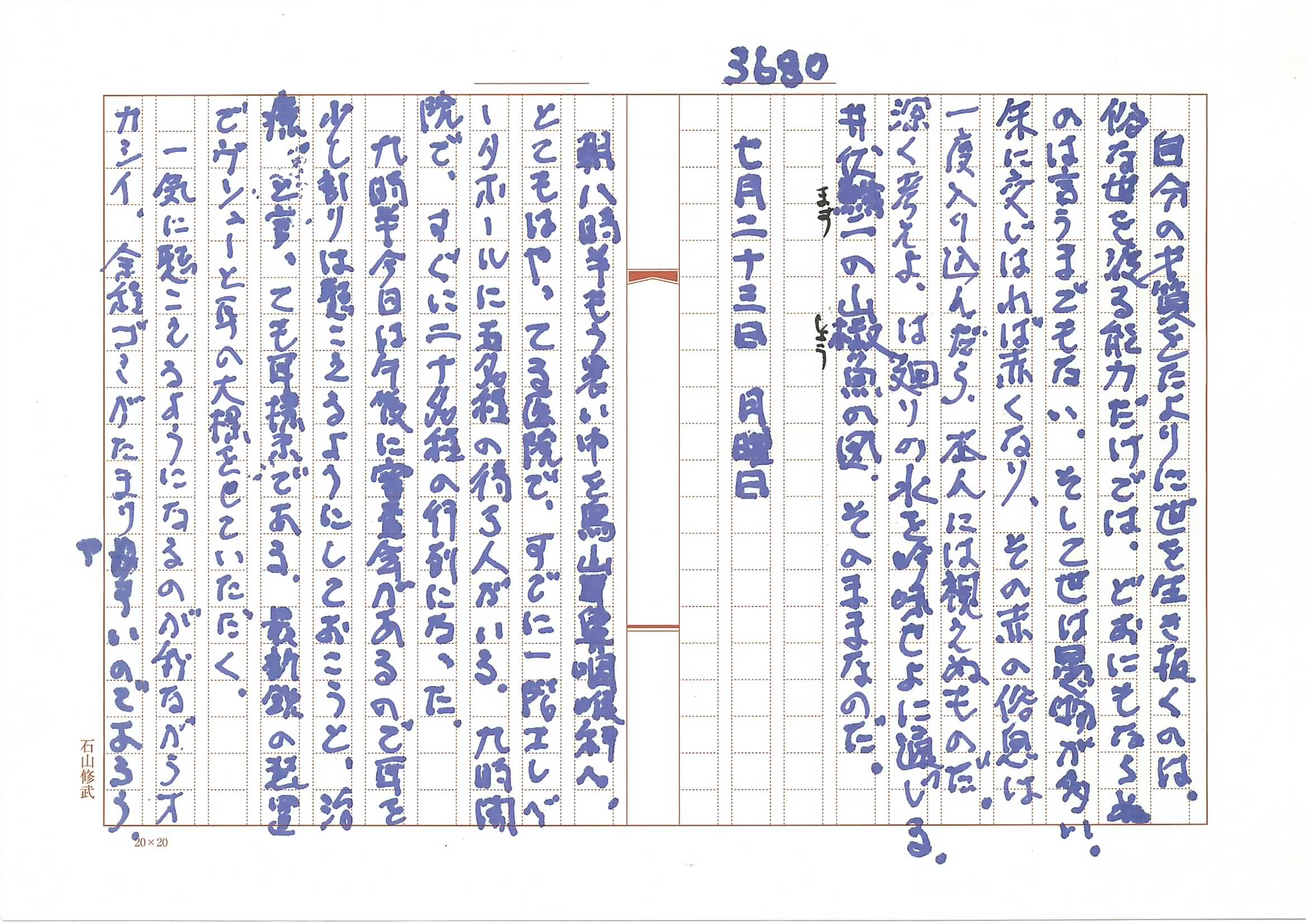

堀尾貞治

木本一之

堀尾貞治と木本一之の作品について

子供達に見てもらいたい展示にした。何とかうまくいったと思う。

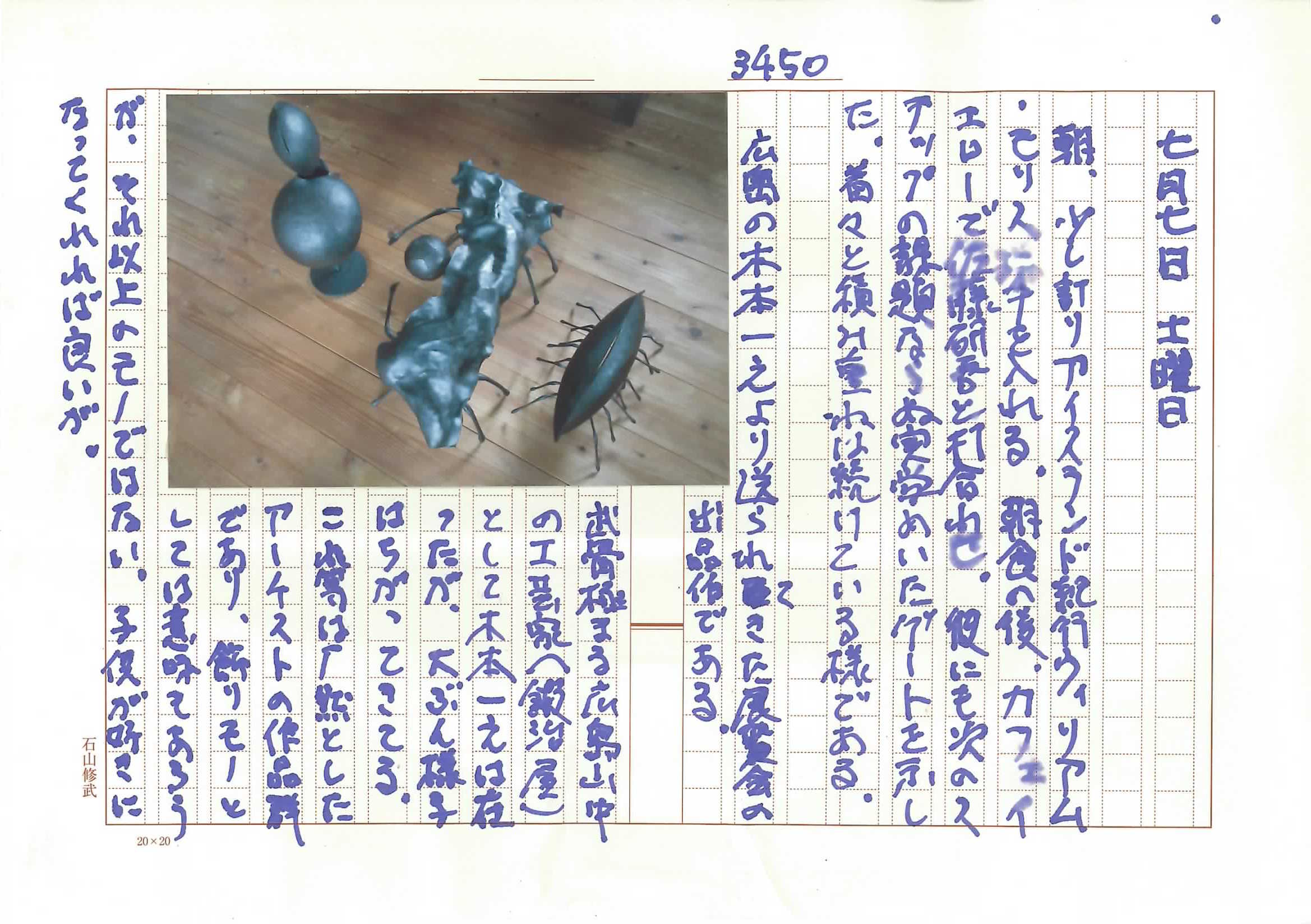

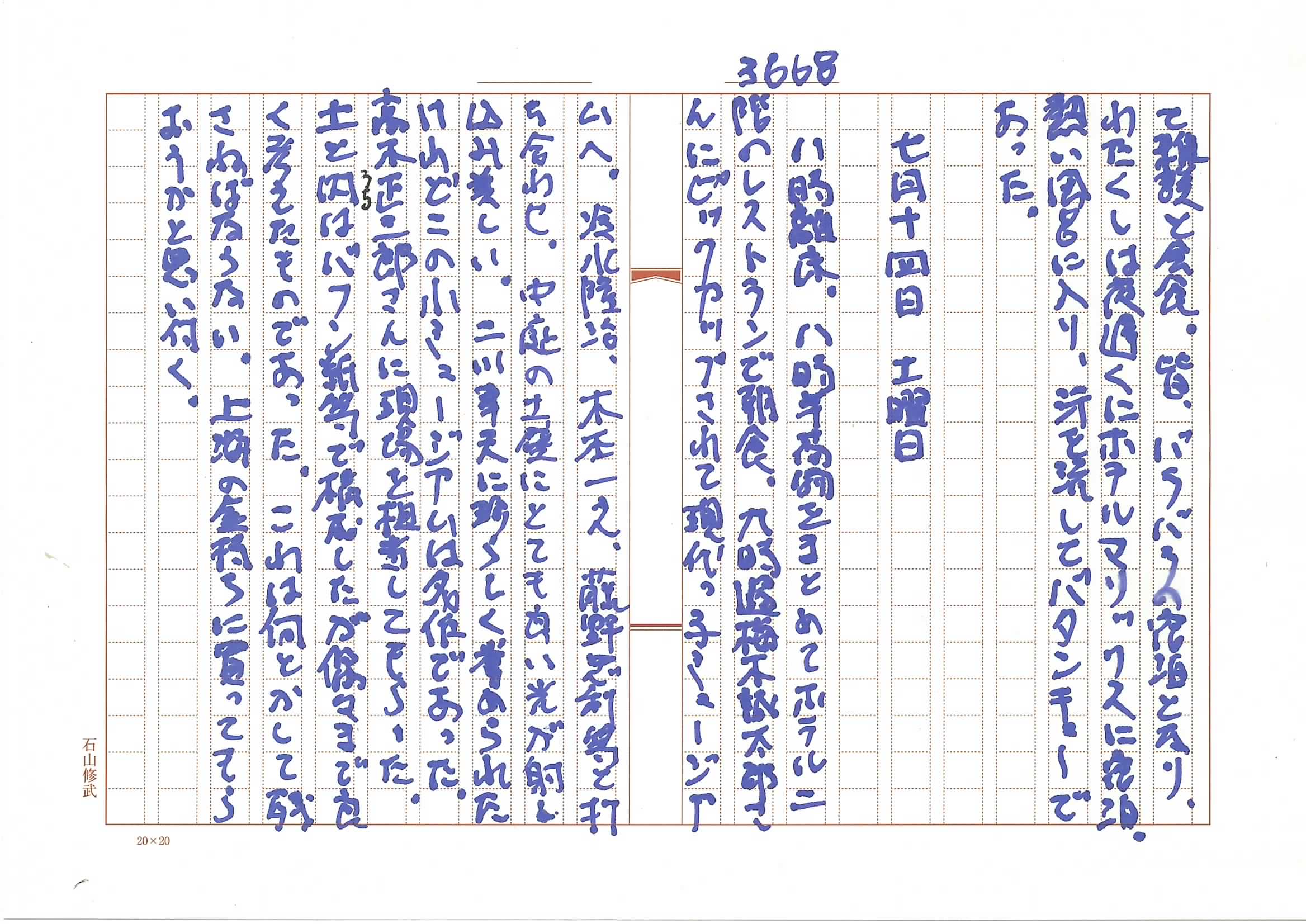

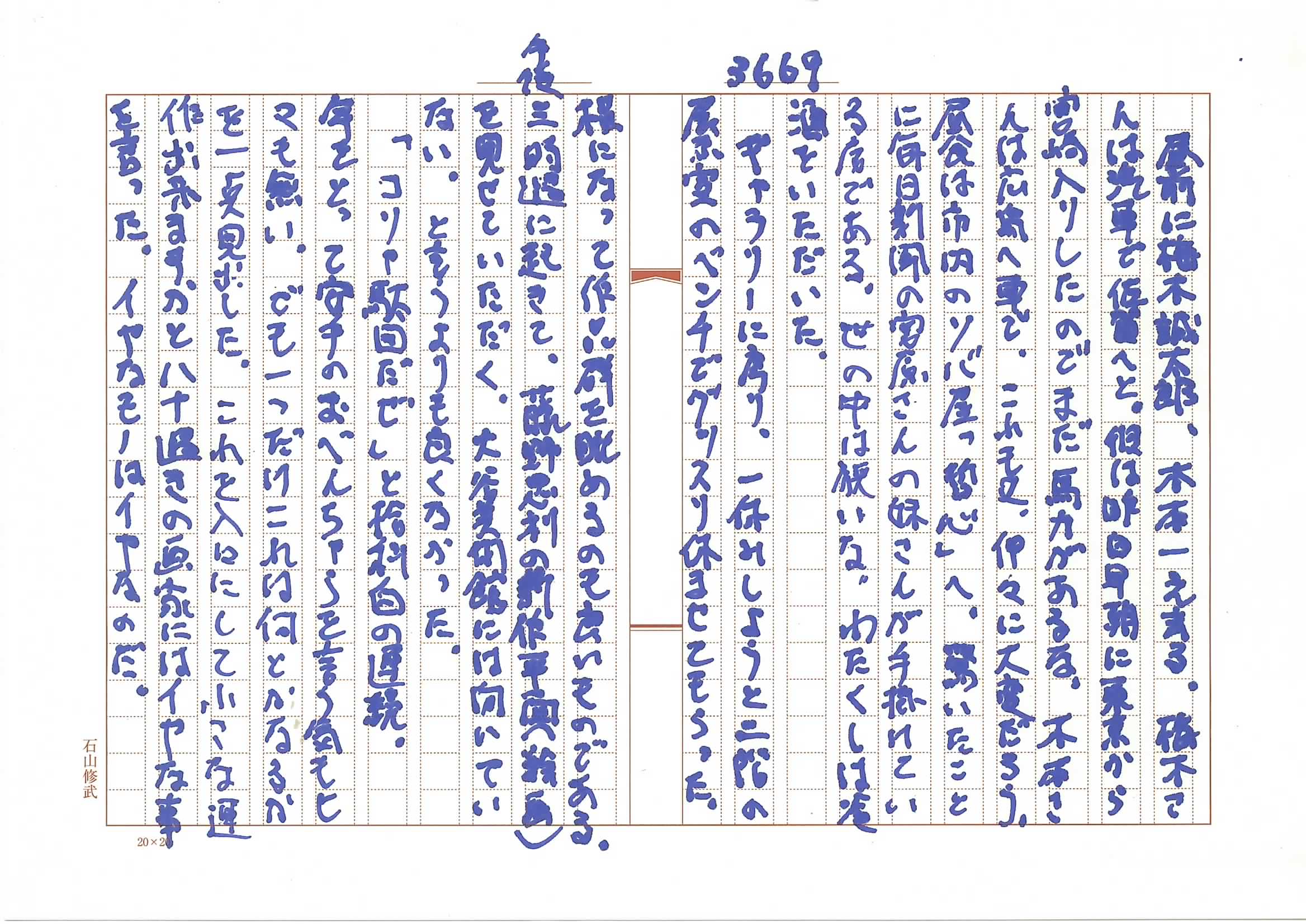

わたくしの印象の第一は、具体はの堀尾貞治さんの作品群と広島の工芸家木本一之さんのものとの対比だった。

堀尾貞治の作品は十二支の生物たちである。毎年の十二支、おなじみの生物たちの姿を自由に何のてらいも気負いもない、手のひらに乗るような造形物として表現している。表現なんて言うのも似合わない。友人への正月の贈り物として、楽しみながら作ったものだ。藤野忠利さんんが、それを12年ぶんきちんと保存していたのも見事である。画商としての本能だろう。

遊びは創造のはじまりであり、ゆきつく終点でもあろう。

堀尾貞治さんの手作り遊びの産物は、しかし作品として見て、触れても、本当に自由が溢れている。堀尾さんの、今は高額な作品群よりも実に「芸術」そのものだ。

贈り物として作っているので、売ろうなんてことはみじんも考えてないし、それがモノによく表れているのだ。つまり極めて深い芸術的行為である。

一方、木本一之さんのメタルの造形物は、やはり造形が大きく意識の片隅にある。そのぶん堀尾作品よりも不自由なような気がする。

もちろん、作品として作られた堀尾作品も実は同じような世界のものである。

これは芸術だと意識しないとその価値が薄いのである。であるから、わたくしはこの12匹の生物たちを具象したモノのシリーズは堀尾作品のうちでも傑作だろうと確信した。

でも、この造形は子供たちの遊びの産物とはかなり遠い世界でもある。

毎日のように、不断に造形作業を続けている堀尾貞治ならではの世界なのだ。

ほぼ無心の世界の中の、やはりどうしても表れてしまう造形力があるのだ。

紙状のモノを丸めて作ったモノだから、とても軽くて柔らかい。赤ん坊の顔のやわらかさを持つ。

一方の木本一之作品、これも又、生き物の形をしている。太古の三葉虫やらを想いおこさせる昆虫のごとくの姿である。鉄を叩き出しているから昆虫ではあるが重い。木本一之は金属造形家を自称しているし、これまでの作品の全ては鉄を素材としている。木本さんのこれまでの作品の系統とは少しばかり違うモノであるが、その造形の根本に変わりはない。実に律儀で固い。それは堀尾作品と比較すると歴然とする。

造形家と呼ぶよりも工芸家の枠の内の固さである。

工芸家としての教育をドイツで受けているからであろう。自分ひとりで鉄を叩き出し、ねじり、歪めの曲線局面を出そうとも、そこにはある種の正確さ、狂いの無さが求められようし、徒弟制のごとくにそれはしっかり木本さんの身体の内にもたたき込まれた。木本さんの造形の基本は正確さであり、それが固さに通じるのだ。

アールヌーボーの曲線、局面は植物を模しているが、もう少し不正確を目指すごとくの有機性を帯びていた。その造形もまた基本的に「工芸」の世界に属するが、その枠の内で良品はより自由であり、非対称性を帯びている。

アールヌーボーの系統であるとの説もあるスペインのアントニオ・ガウディの鉄の造形はカサミラの鉄細工を代表とするようにより生き物を想わせるごとくに、うごめいている。

木本作品には動くが如くがない。

マイスター制度の職人制のもとに鍛えられているから、どおしても姿形を変えてもその枠から抜け出せずにいる。

わたくしは木本一之は日本ではほとんど唯一に近い鉄の工芸家であると目星をつけている。彼の独りの作業はそれゆえに実に貴重なのだ。でも、今の彼の作品の本人の中の位置付けは自覚的ではない。アーチストとしての自分なのか社会性を帯びざるを得ない工芸家としての自分が在るのかが宙ぶらりんのままである。

アーチストとしてみれば、歴然として堀尾貞治のデタラメな自由さに敵うわけもない。デタラメ=自由は、これは具体派の専売特許でもあり、堀尾貞治はその派に属す出発を持ちながら、ズーッと作り続ける自身の生活の方法と創作の方法化、経験的統一をすでに成し遂げている。

今度の展示会で一番面白かったのは、その二人の製作者の対比的な成果であった。

つづく。

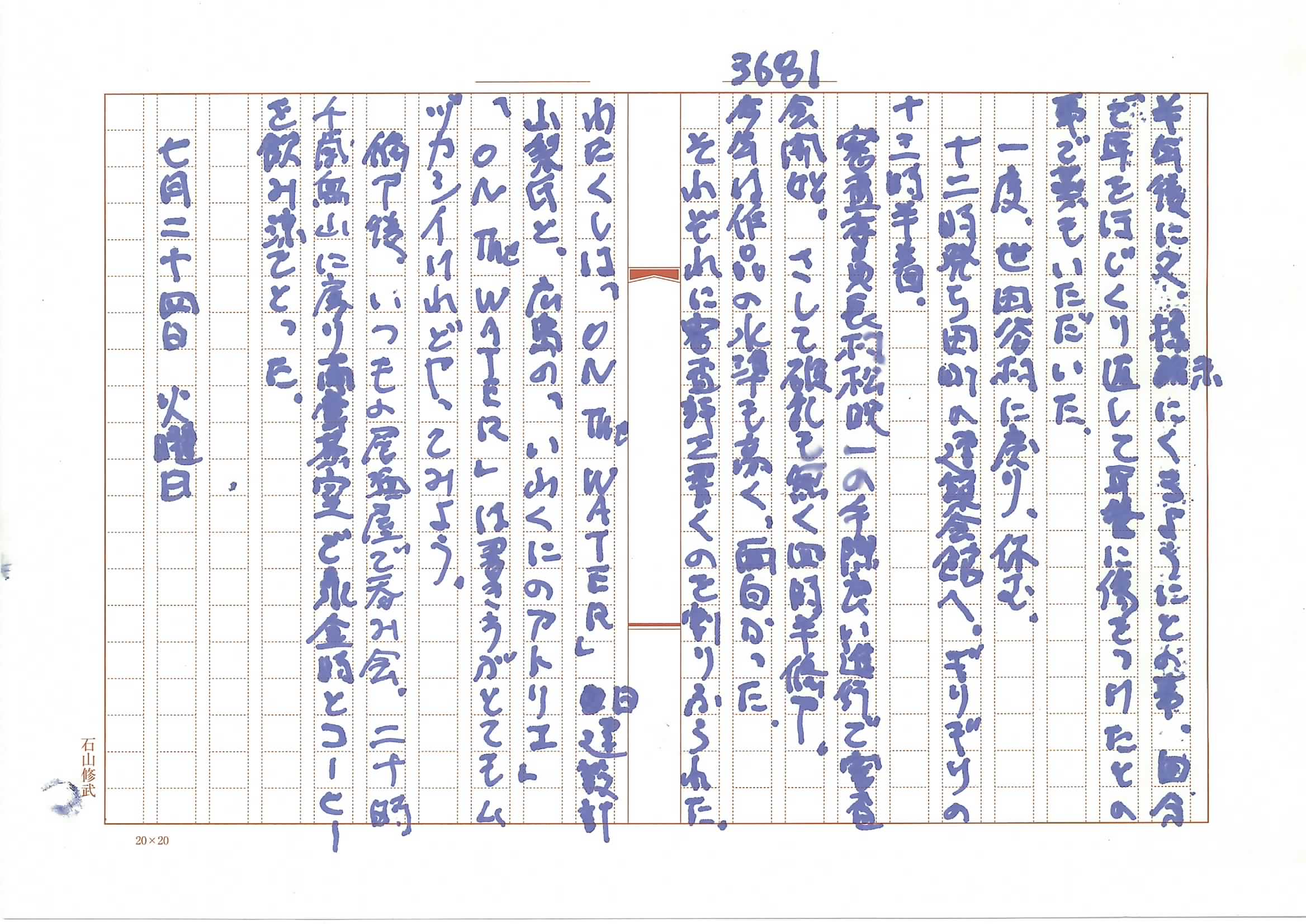

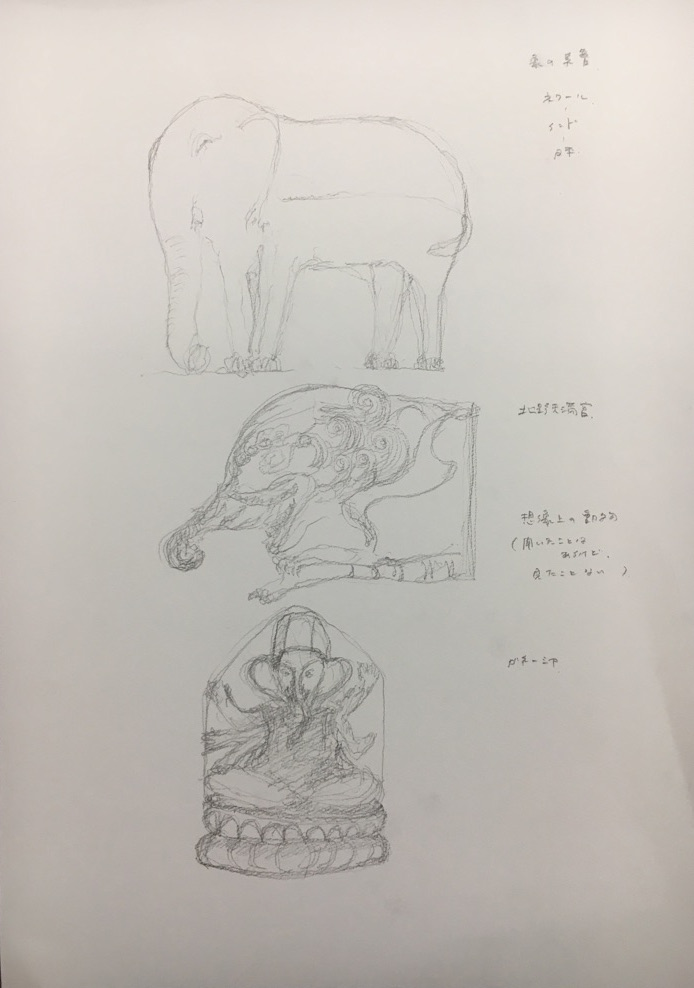

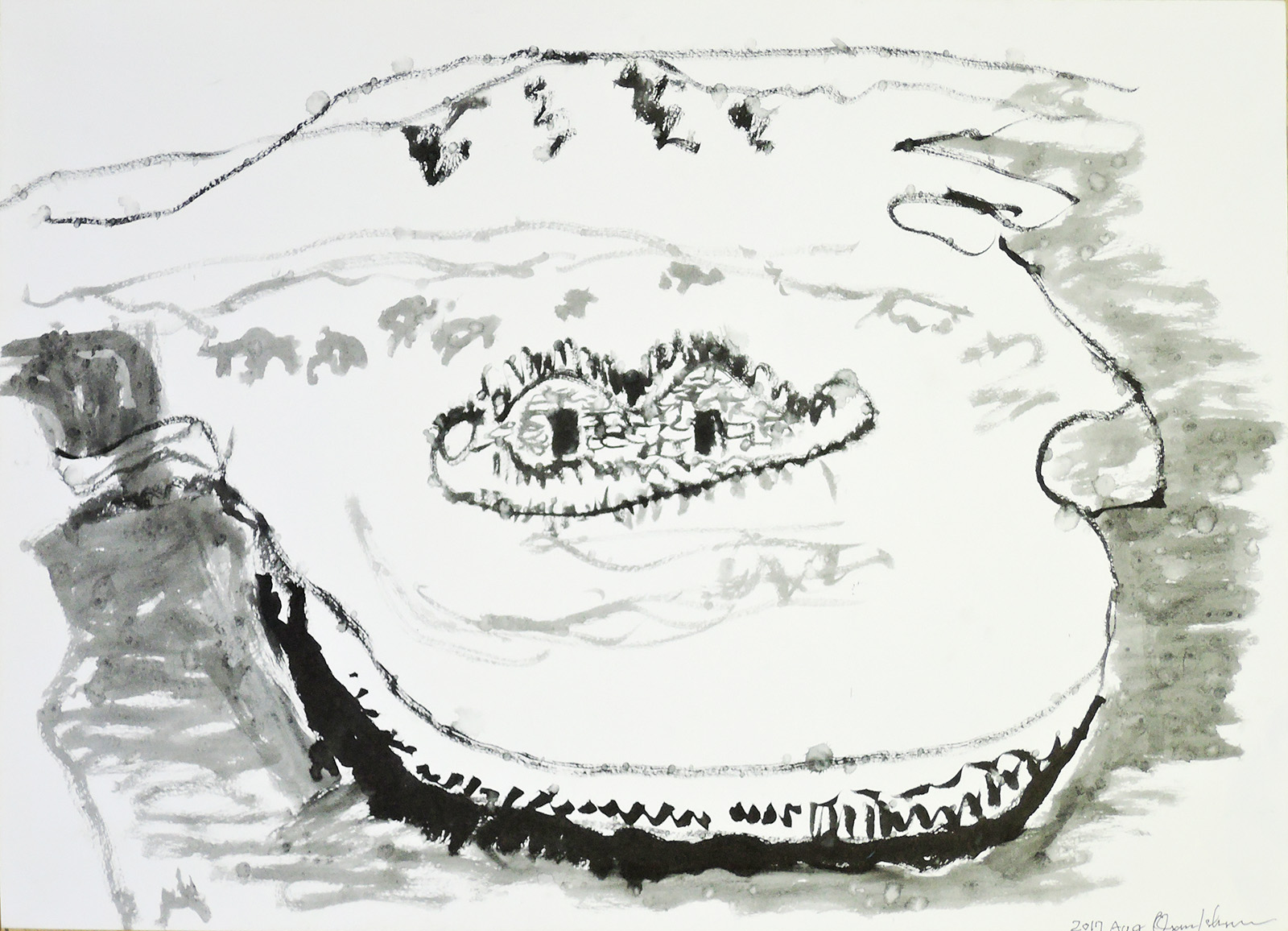

On the road, Animism in India

インド西海岸オリッサ州の幾つかの仏教遺跡を訪ね歩いた時の、思わぬ収穫である。車一台ようやく走るほどの道を、歩くよりは少し速い速さで走っていた。

道端に異様な気配があった。廻りは大きな沼地である。キングコブラがニョロリニョロリとうねりまくってる様なところだ。。でも妙に明るい。日差しはインドそのものの、ガツーンである。

いいや、帰りの車を停めさせて、スケッチしようと決めた。三時間ほどしての帰り道。柳であったか、それらしきの怪古木の根元である。石の物体が作られて置かれている。

新しいものなのか古いものなのかは、検討もつかぬ。多分、その両方が入り混じっている。

妙なオッサンが柳の根方でニヤリとではなく、フォッ、フォッ、フォッと音がする声を上げて、笑っている。

日本の地蔵さんのごとくの赤いよだれかけはなく、それでも紅いネッカチーフやらを決め込んだ、洒落男である。

頭部に死人らしき印なのか、決して不吉ではない形と色を背負っている。

多分、このフォッフォッフォッ・アンクルは、大昔、どれくらい昔なのかも知らぬ程の昔、この古木の根方で妙にインチキくさい食べ物なんかを旅ゆく人々に売っていたのであろう。当時から沼地はあった。広い広い沼地であった。蓮の花なぞも咲き乱れていた。そして、レンコンを使った劇薬ならぬ劇食のつまみ状をここで作って、そして売っていたのである。案の定、百年も経たぬうちにレンコン・オヤジはレンコンの腐りかかったのに見事に当たっちまった。

そして、あっという間のコロリンである。レンコン・コロリであった。

近くの村の人々は、ヤッパリなあなんて言いながら、それでもオッサンを惜しんで、こんな「物体」を作り、ここに置いたのである。レンコンオヤジが時には昼寝してウツクトロリとした柳の根方である。

村人は毒にやられたんだから、ウジャウジャいるキングコブラを頭の部分に載せようなんてアイデアを出したりした。

しかし、やっぱりコブラは恐ろしすぎる。もうちょっとレンコンオヤジらしく、いつも得体の知れぬ物売りの笑いを浮かべたものの方が良い、のまっとうな意見が通ってこおなったのである。

近くにはおそらくヒンドゥーの今に生きる寺院が、それも道のかたわらにあり、私なぞには昔懐かしいような祭りの神楽状のサウンドも流れていたから、今もこのオヤジの話は伝えられているのだろう。地蔵よりも、阿呆らしくてスカーンとして好きである。

One day, suddenly I met the utopia.

To make the thing, matter and society are here beside a little road.

An old uncle stood up beside this road.

Laughing, HA,HA,HA,HE,HE,HE,KI,KI,KI,KYO,KYO,KYO, like a stone monkey.

This big smile and silent cry are my ideal one to join inside and outside of the society.

PHA!PHA!PHA!PHA!

Osamu Ishiyama

03/Jul/2018

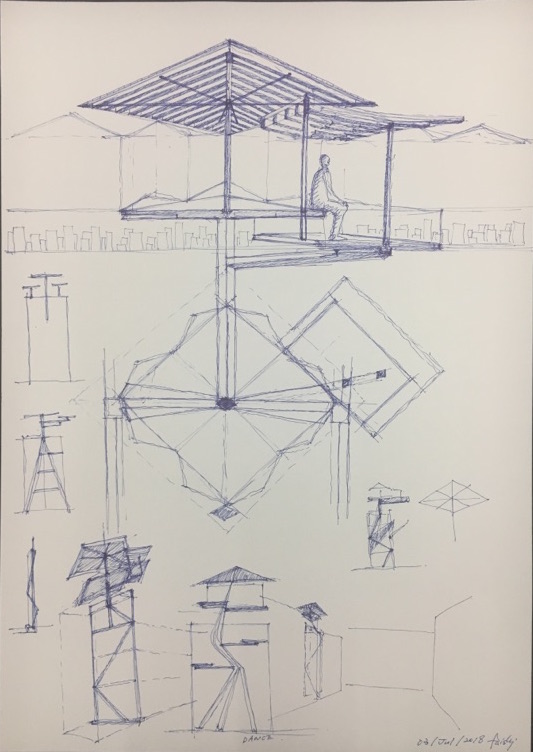

For the world theatre project

To my young friends

Try to remember like a old song of Scotland.

We already visited like that’s theatre at so many places in the world.

The world theatre are too many and memories are not so cleared.

Blush up your memories and focus on the old times.

It will be the rebirth.

Try to remember.

Osamu Ishiyama

03/Jul/2018

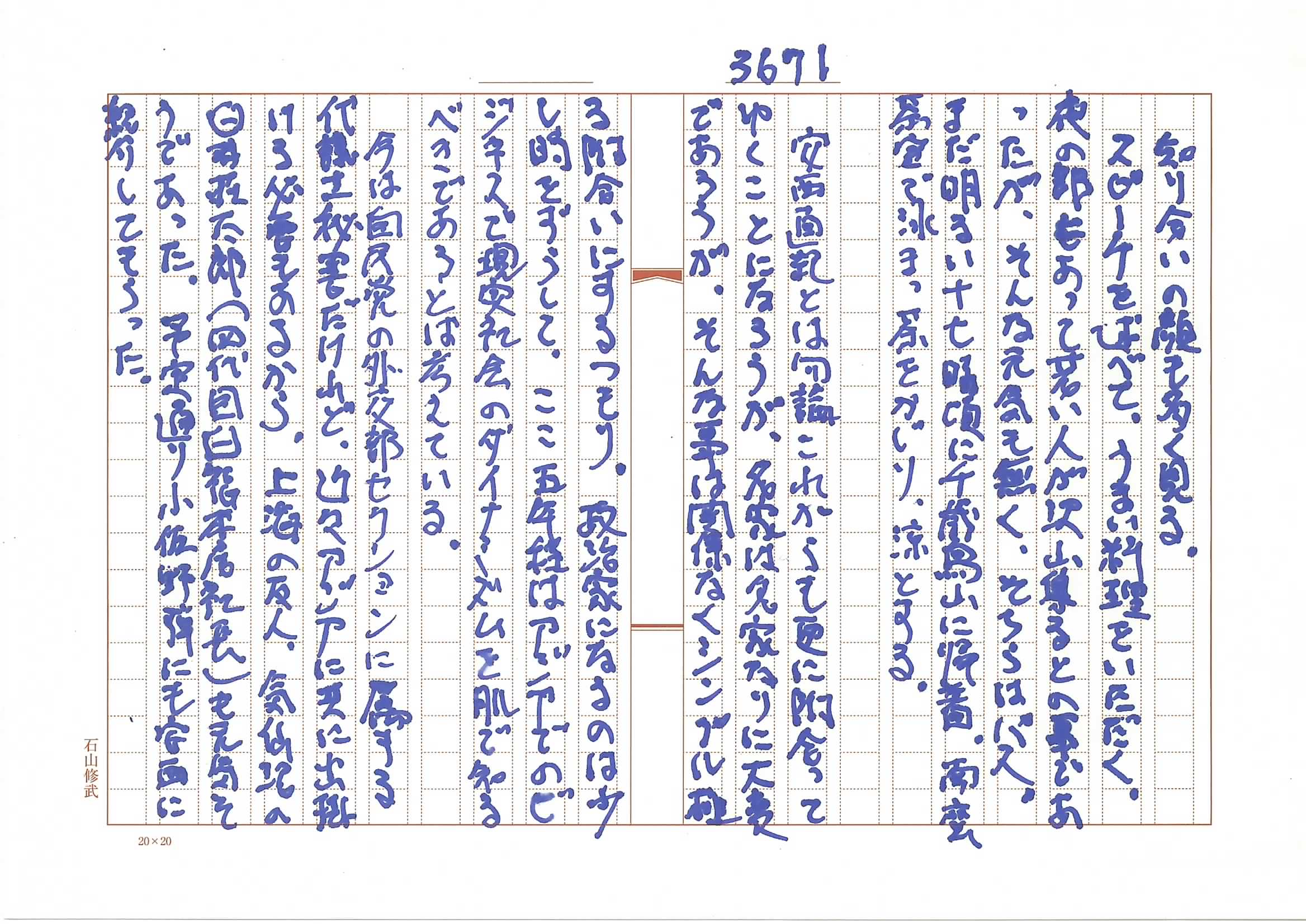

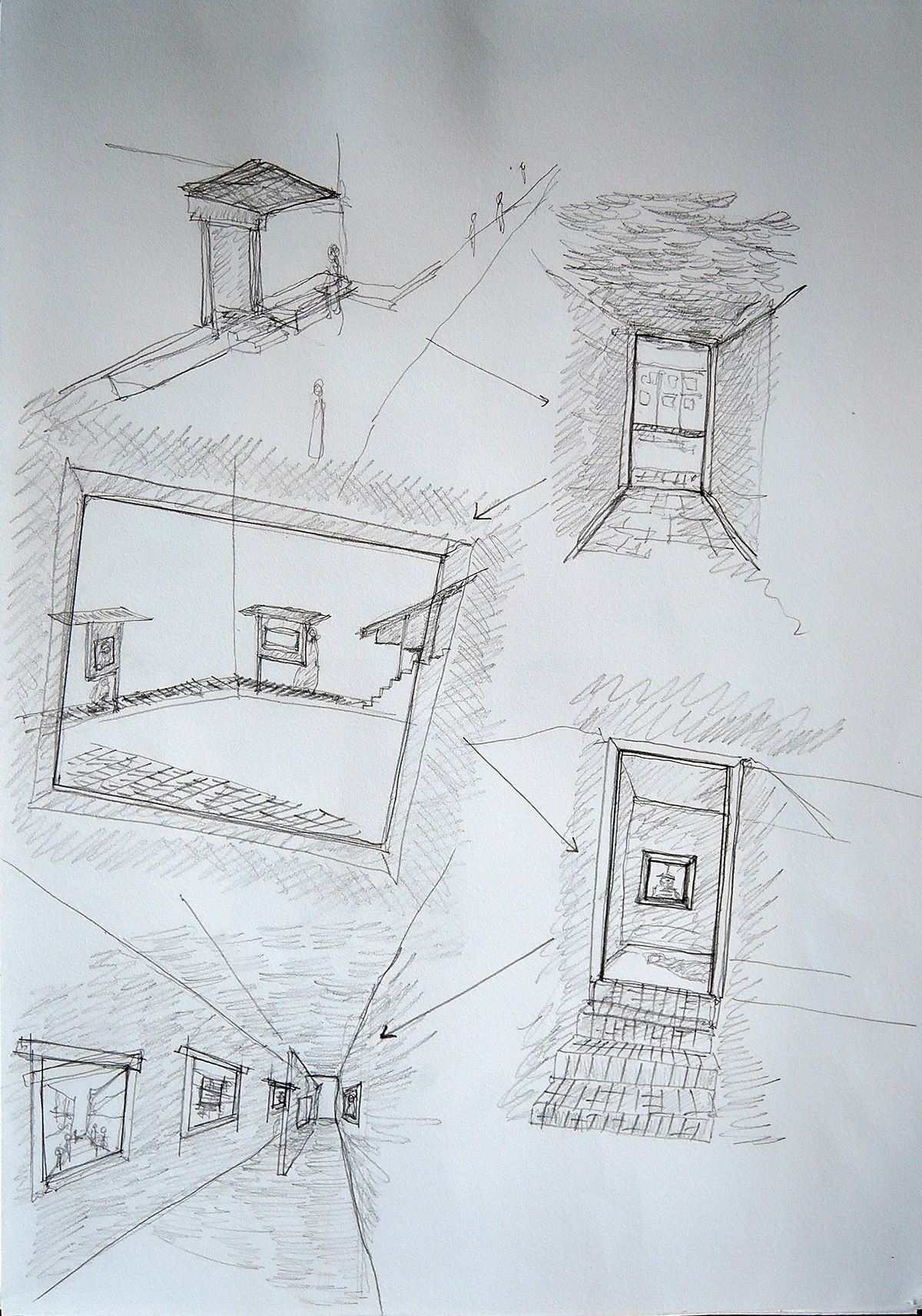

河回村の道という道はなぜ三叉路ばかりなのか。それはあの村がすぐれて演劇的に作られたからである。

三叉路はいつも二者択一の明快なドラマを用意するからだ。

我々のすでに馴染みすぎてあきてしまった四叉路には演劇は潜んでいない。

どうにでも選べる自由があるからだ。その自由は極度に圧縮されていないので、実は不自由そのものでもある。

我々はなぜ演劇や映画を暗闇の中に視ようとし続けるのか?

それは集団で一方向を見続ける時間の中にあるからだ。

キリコの絵にあるような一方向への遠い道は死を暗示するごとくに現実を超えさせる。我々は強迫観念の囚となろう。より遠くへ、より高くへ、より遠くはベルリンオリンピックの記録映画に象徴され、古く固定された、ファシズムに近似せざるを得ない。その意味でシュール・レアリズムの美学は優れてファシズム的なのである。

河回村の三叉路は日常を演劇化する装置である。右か左しか選べぬこと、それは例えば善悪を含む厳しい宿命の内の選択の自由を意味している。アレもコレもの自堕落さとは違っている。十か一か、どちらかの道を選択しても、いずれ近くの時間の内に村はずれのエッジに辿り着いてしまうこと。それを村人は知り抜いている。演劇や映画では、我々はとてもルーズに生や死と対面することもできる。でも、全てがウソッパチであることを知りながらである。

でも三叉路の一方向の方を選ばねばならぬ構造の中では、人は皆小さな自由を演劇化させざるを得ないのである。しかも、ありとある道が平面的にも断面的(立体的)にもゆるやかにうねっているのだから。

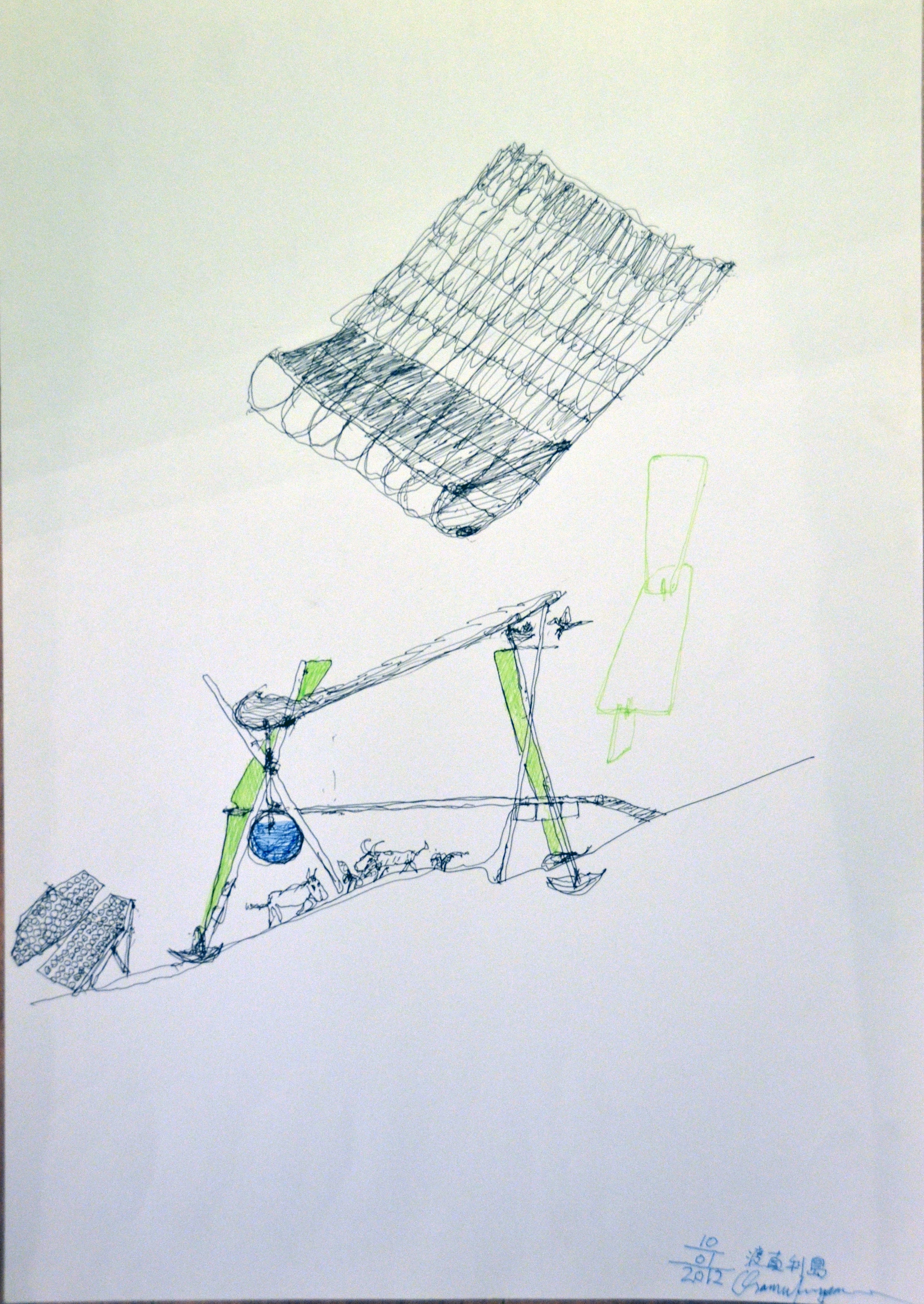

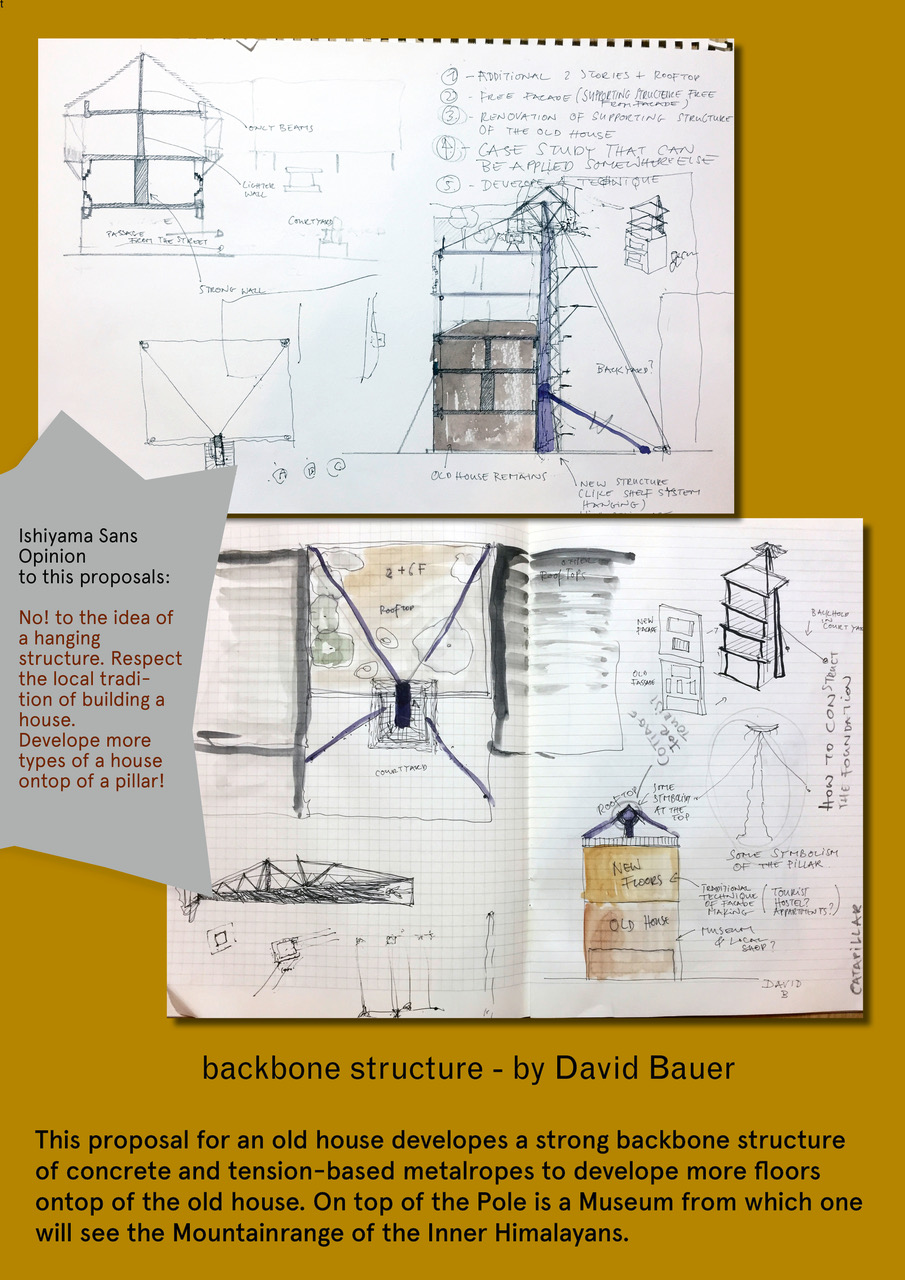

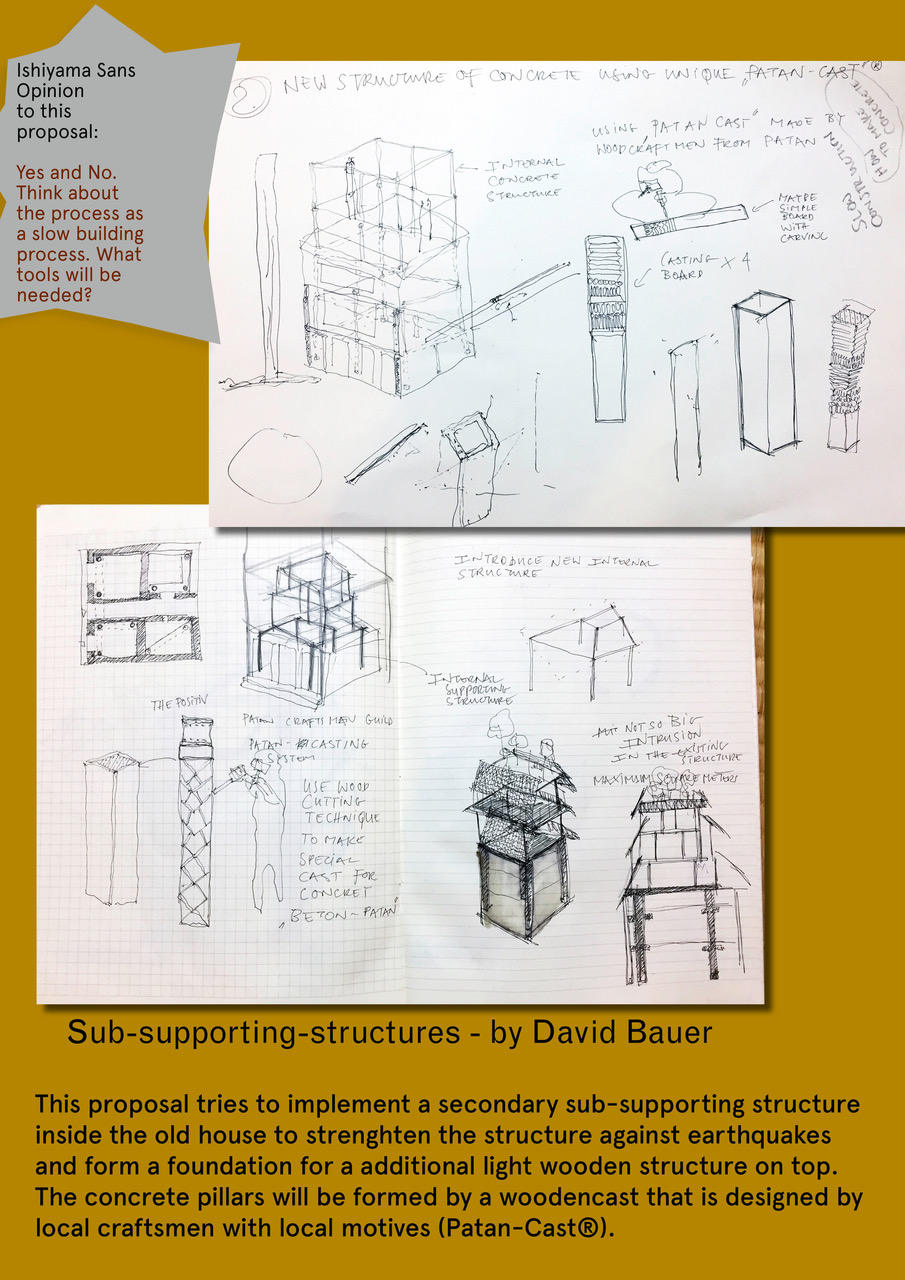

To David and Taishi

My answer against your thinking is 'No'.

You should take care about your age and have to think strategy how to realize your idea.

Both of your sketches are just dream and I think you must not realize.

Dream is just dream.

You have to find the limited boundary which there are possibilities you can realize them.

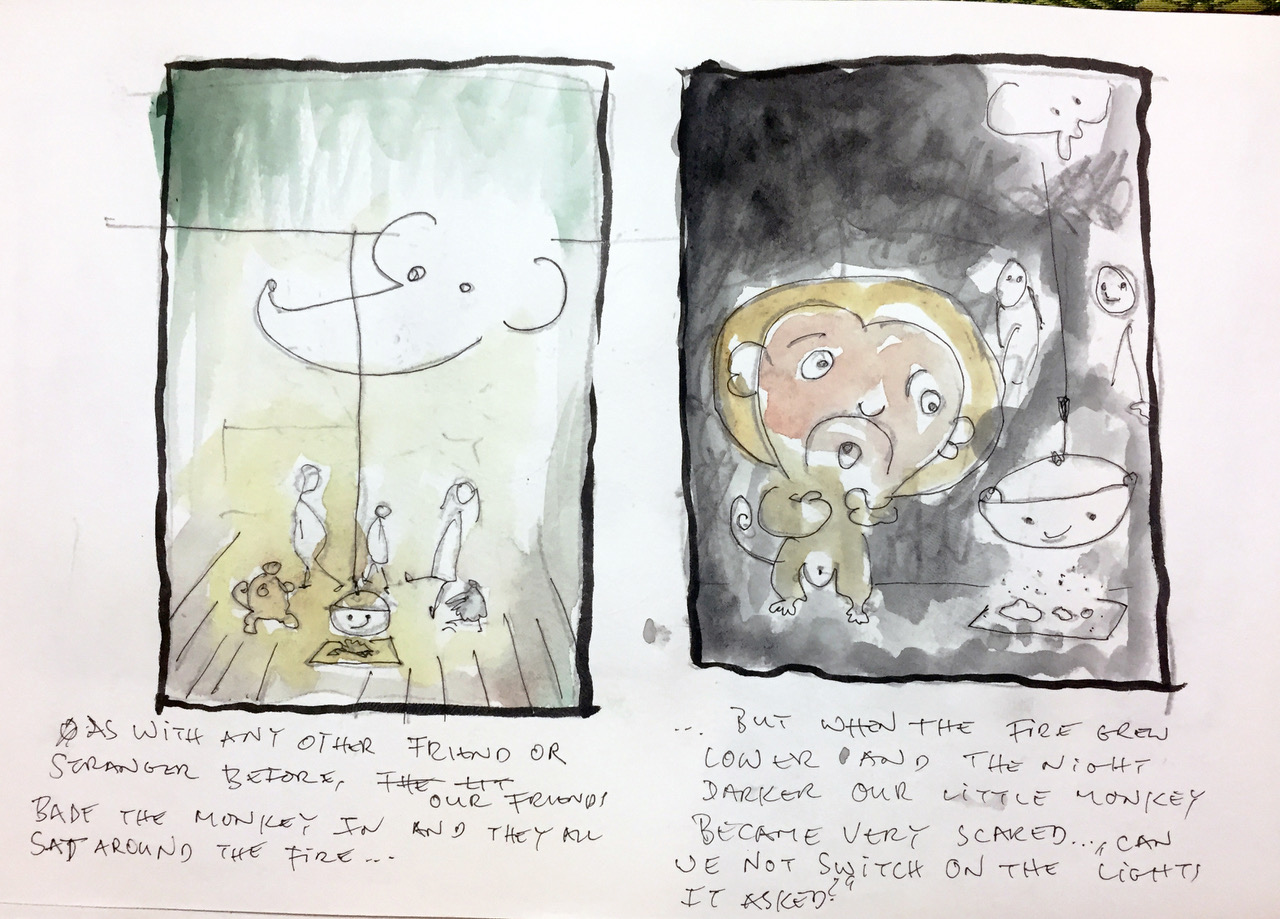

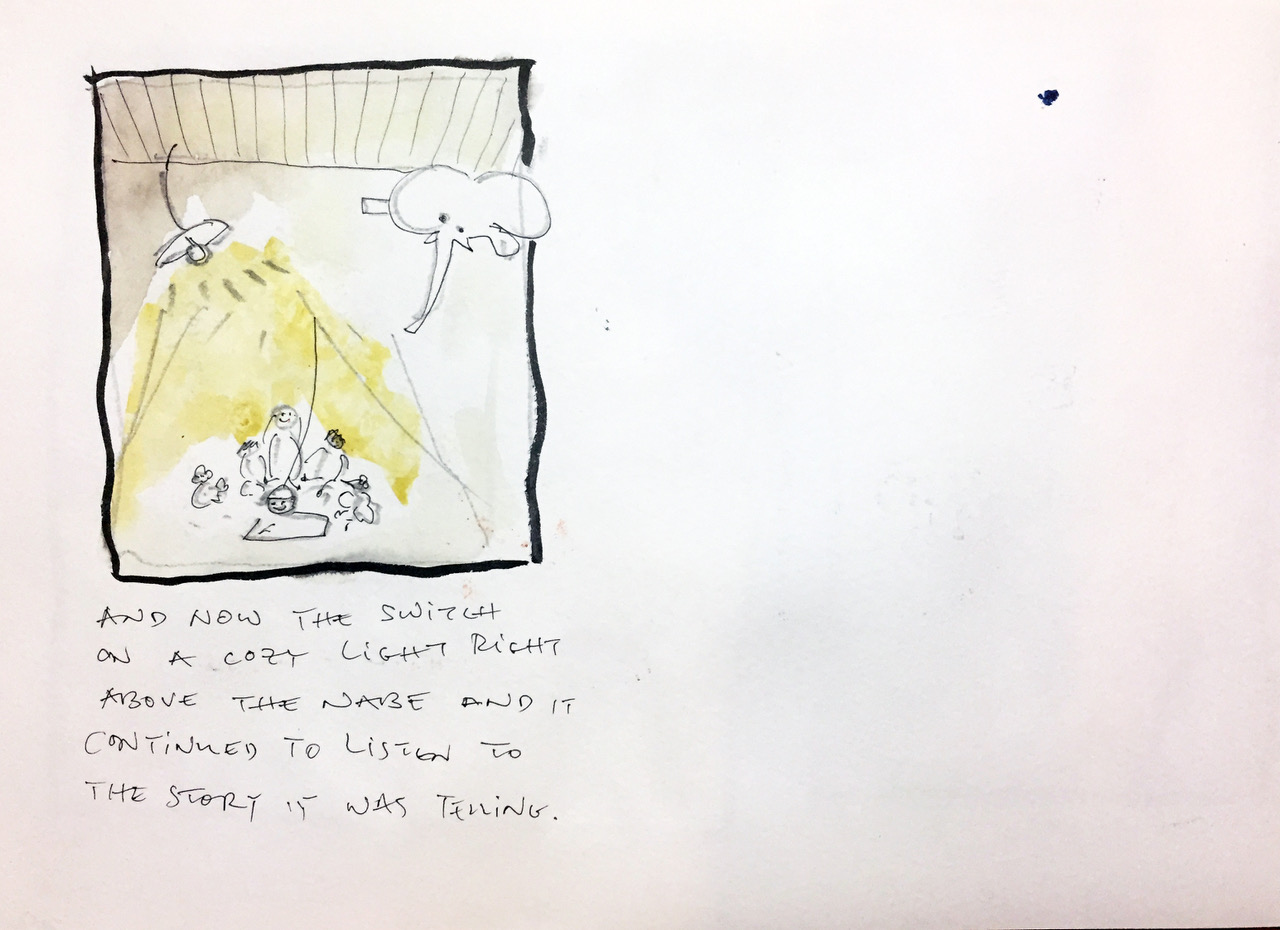

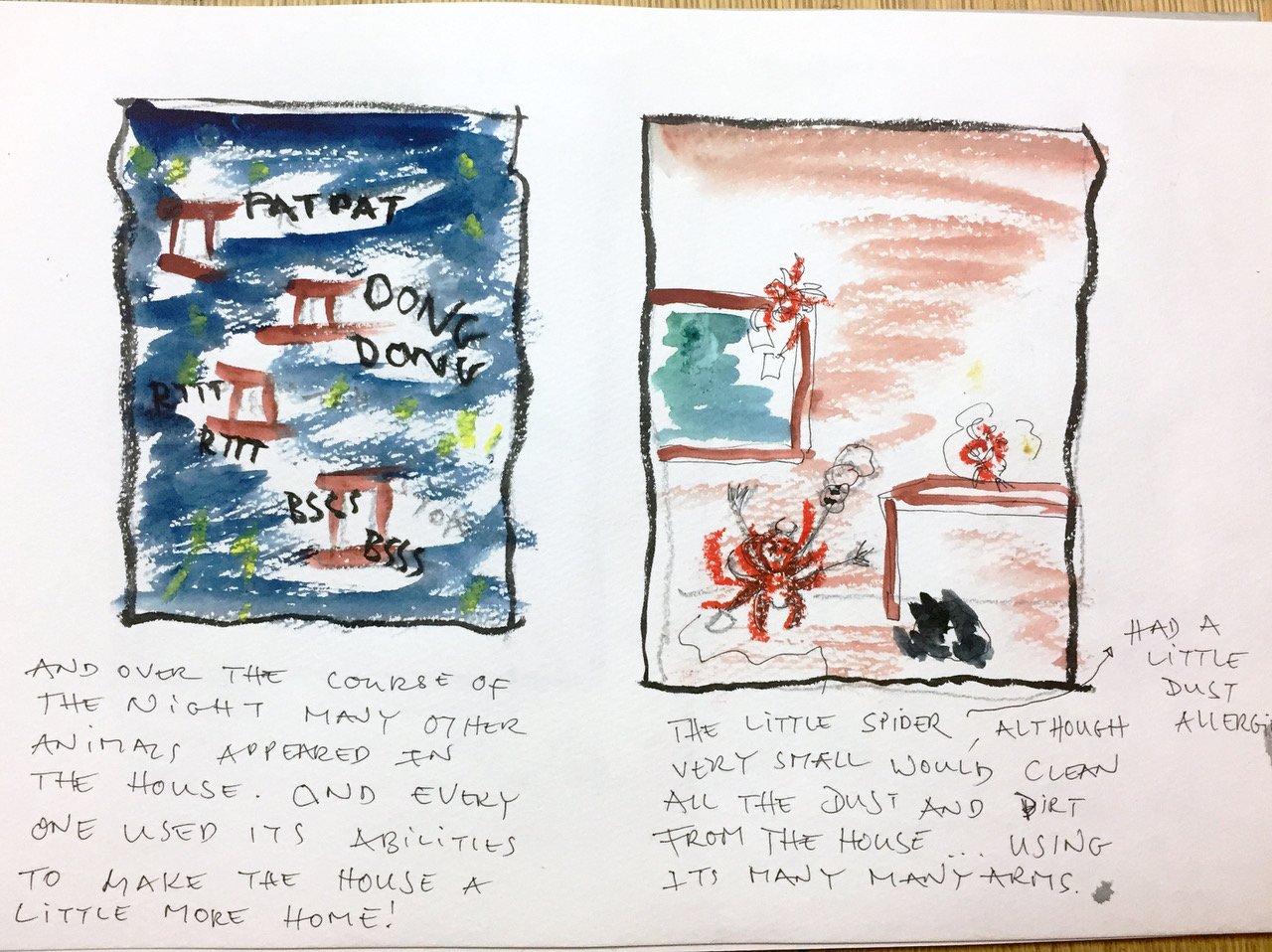

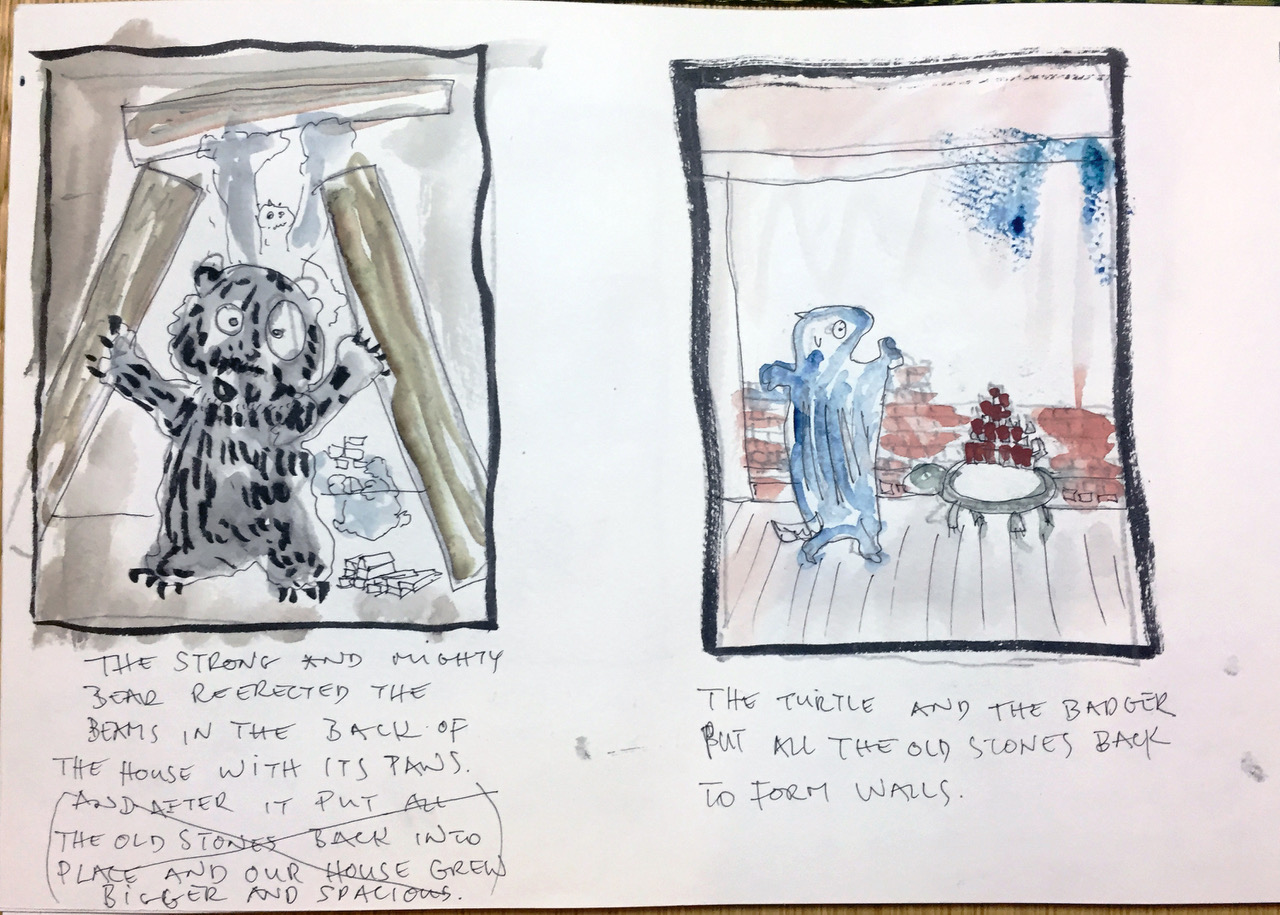

For David, I want to say ,never refrain the method to stay within a fairy tail.

For Taishi, I want to say ,think with more reality and consider to manage all of drama parties at Waseda Univ. to Hahe village in Korea.

You have to hold so strong intention and so strong power that you must realize what you really want to realize.

Osamu Ishiyama

03/Jul/2018

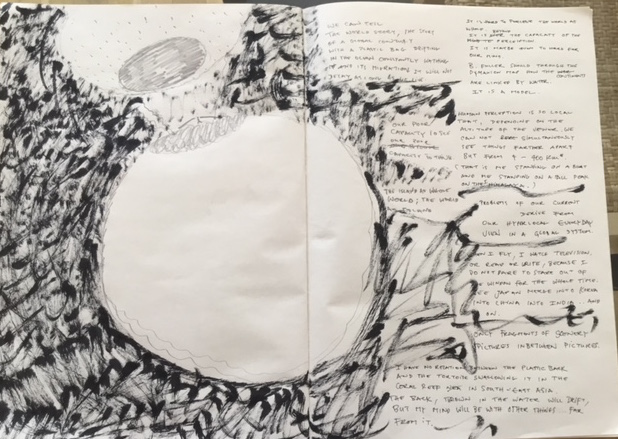

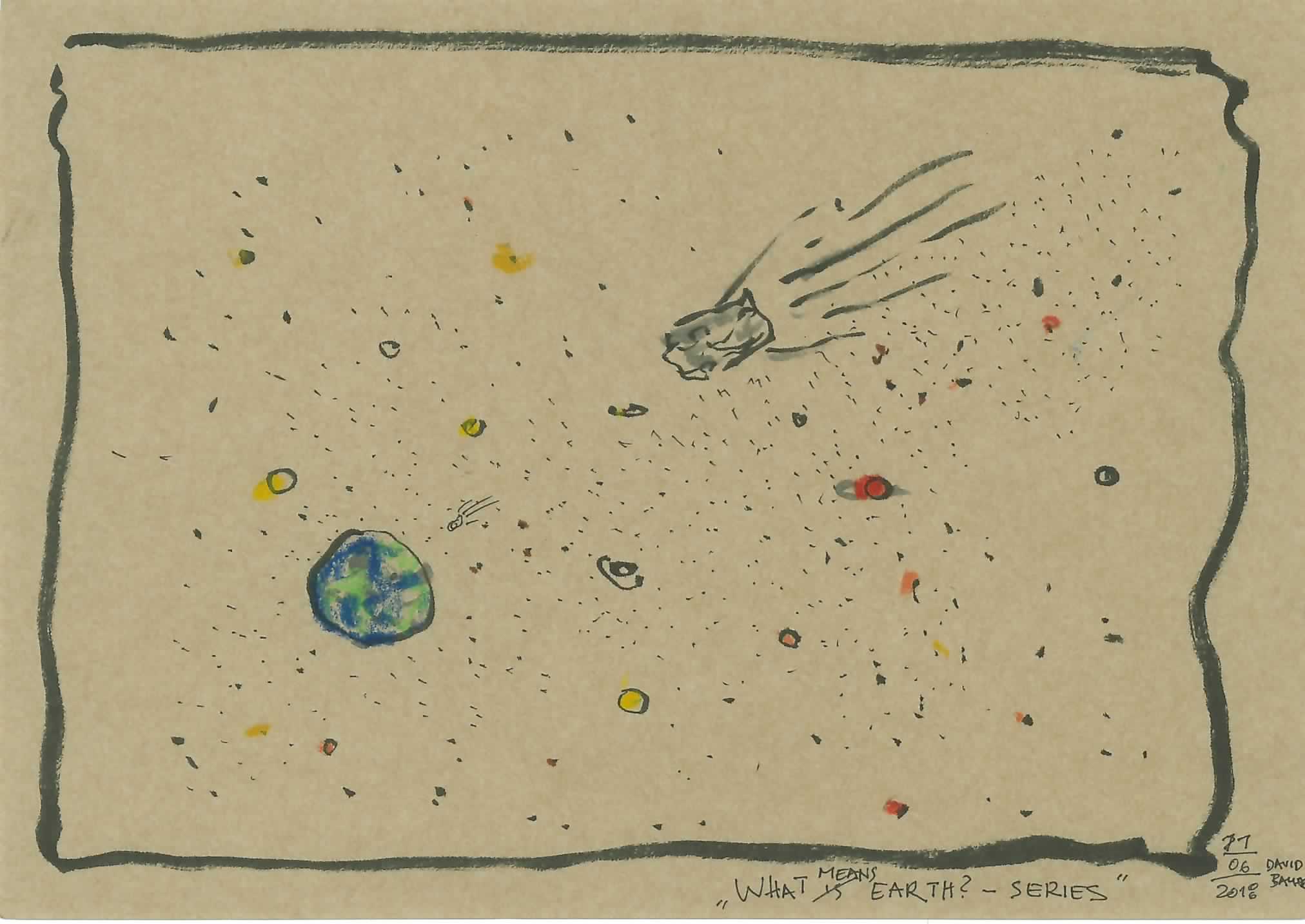

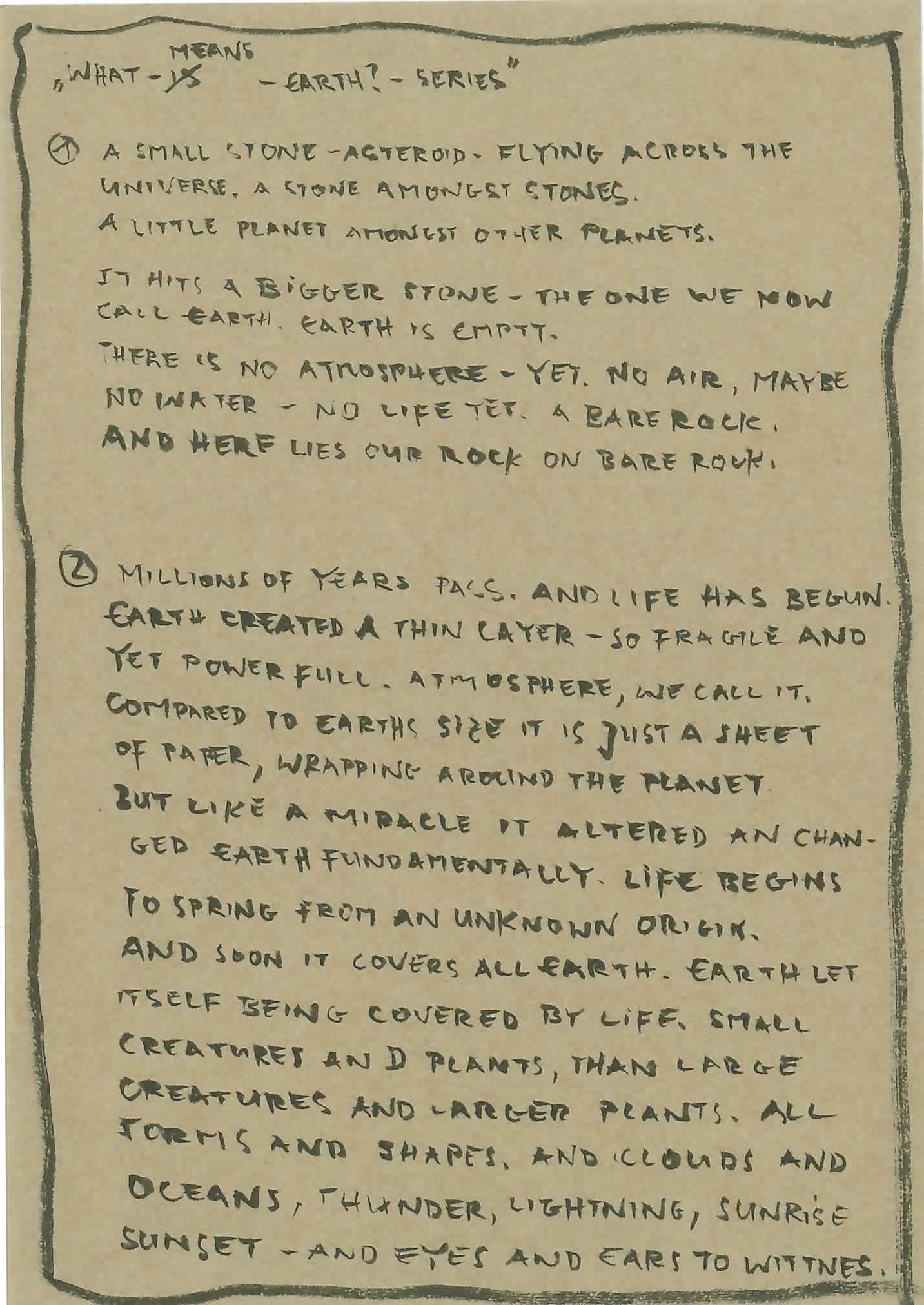

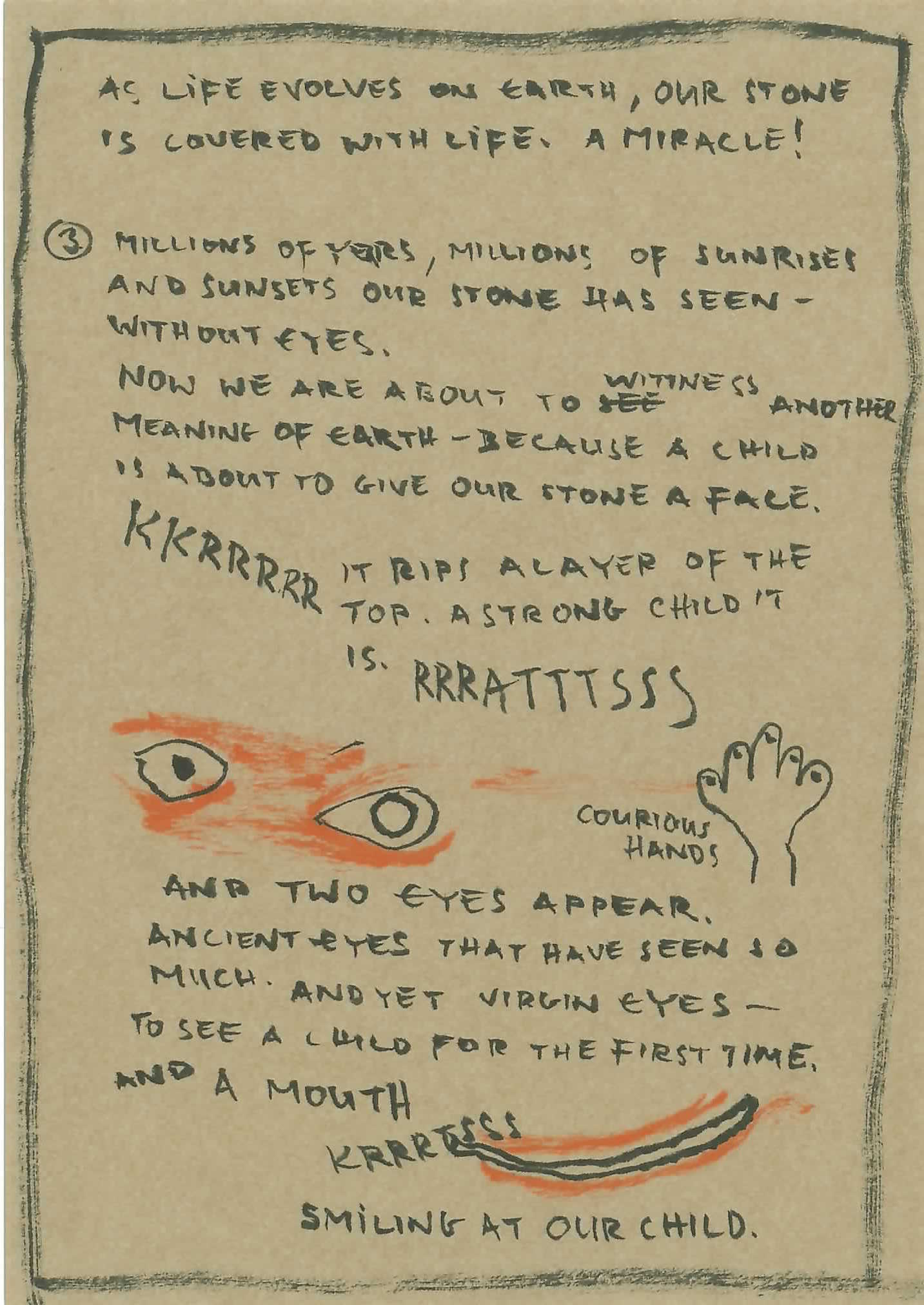

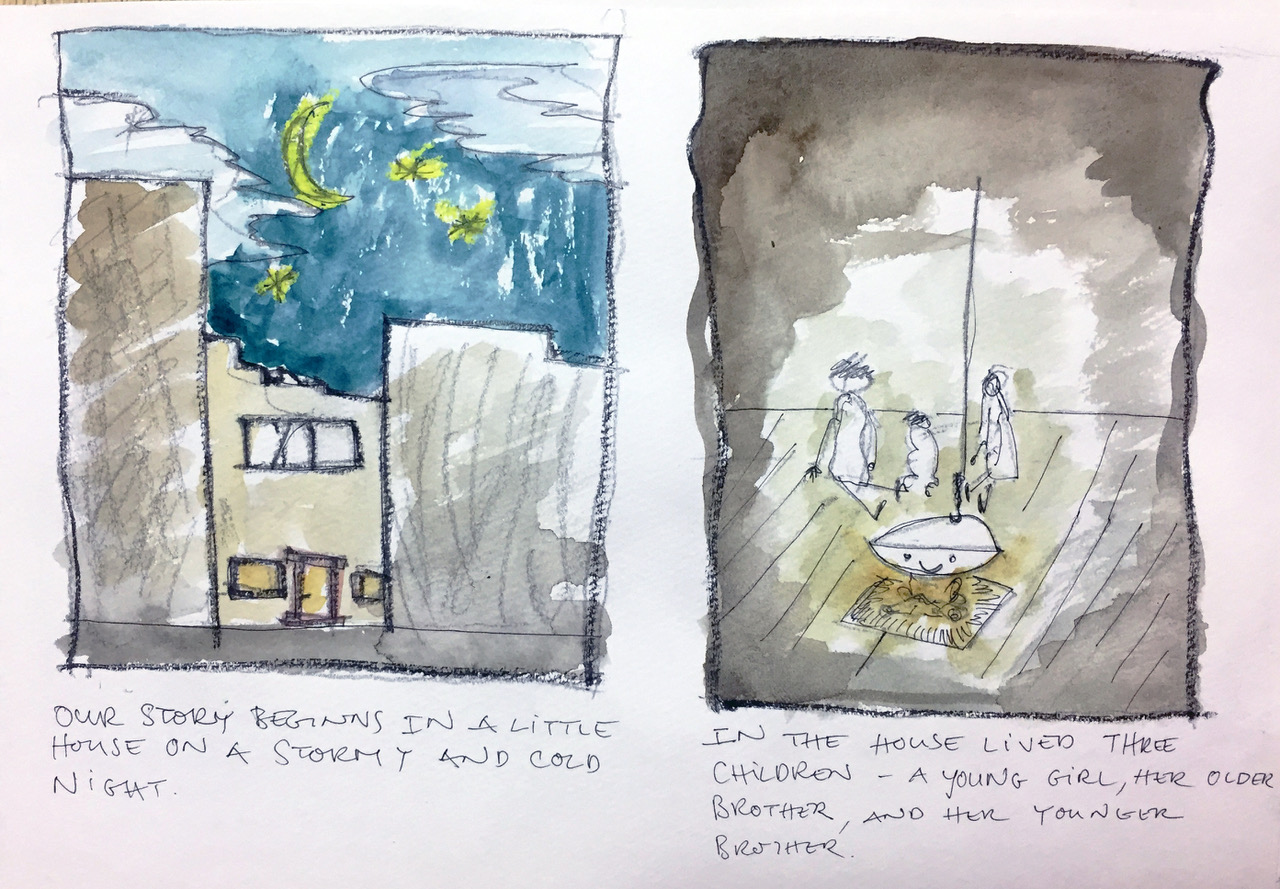

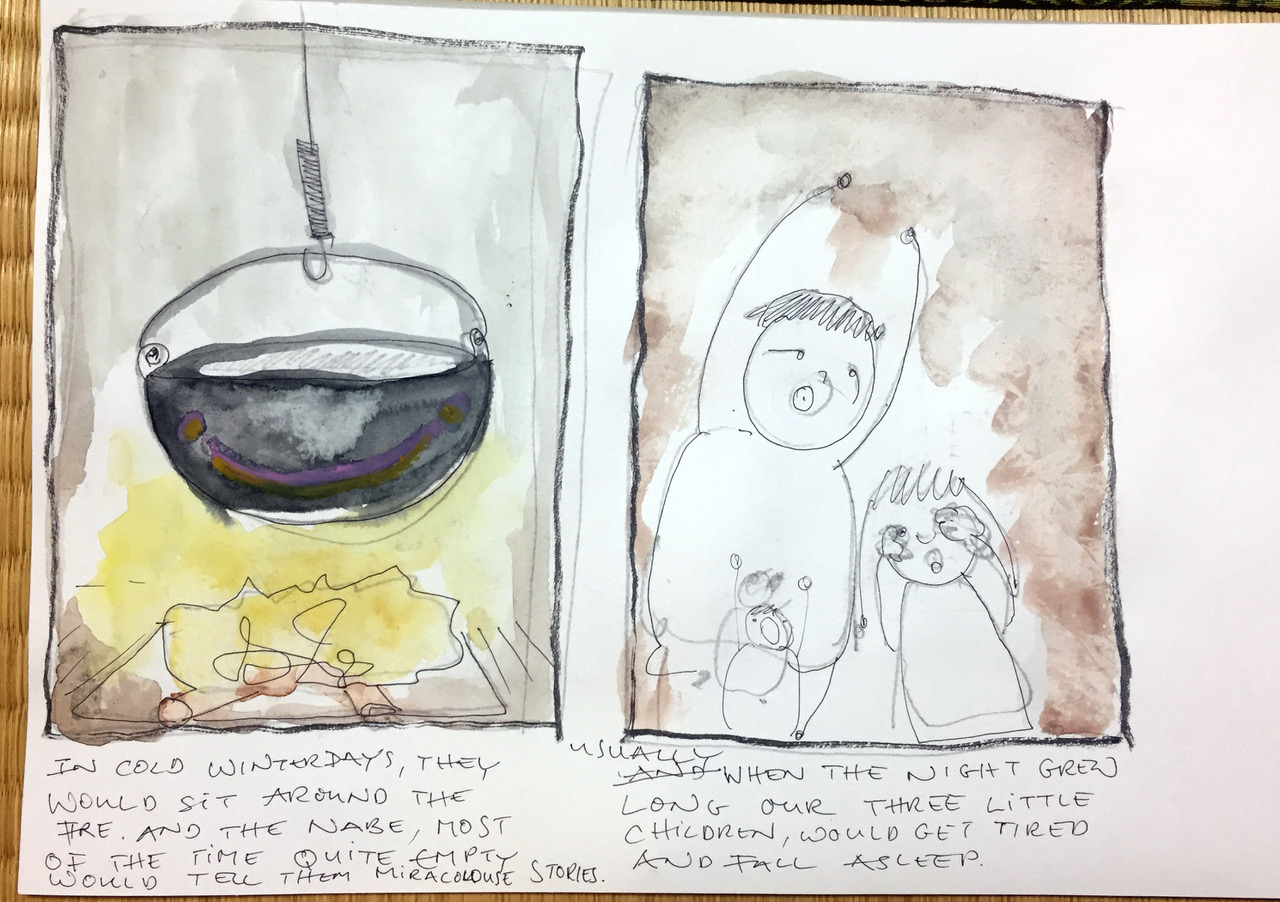

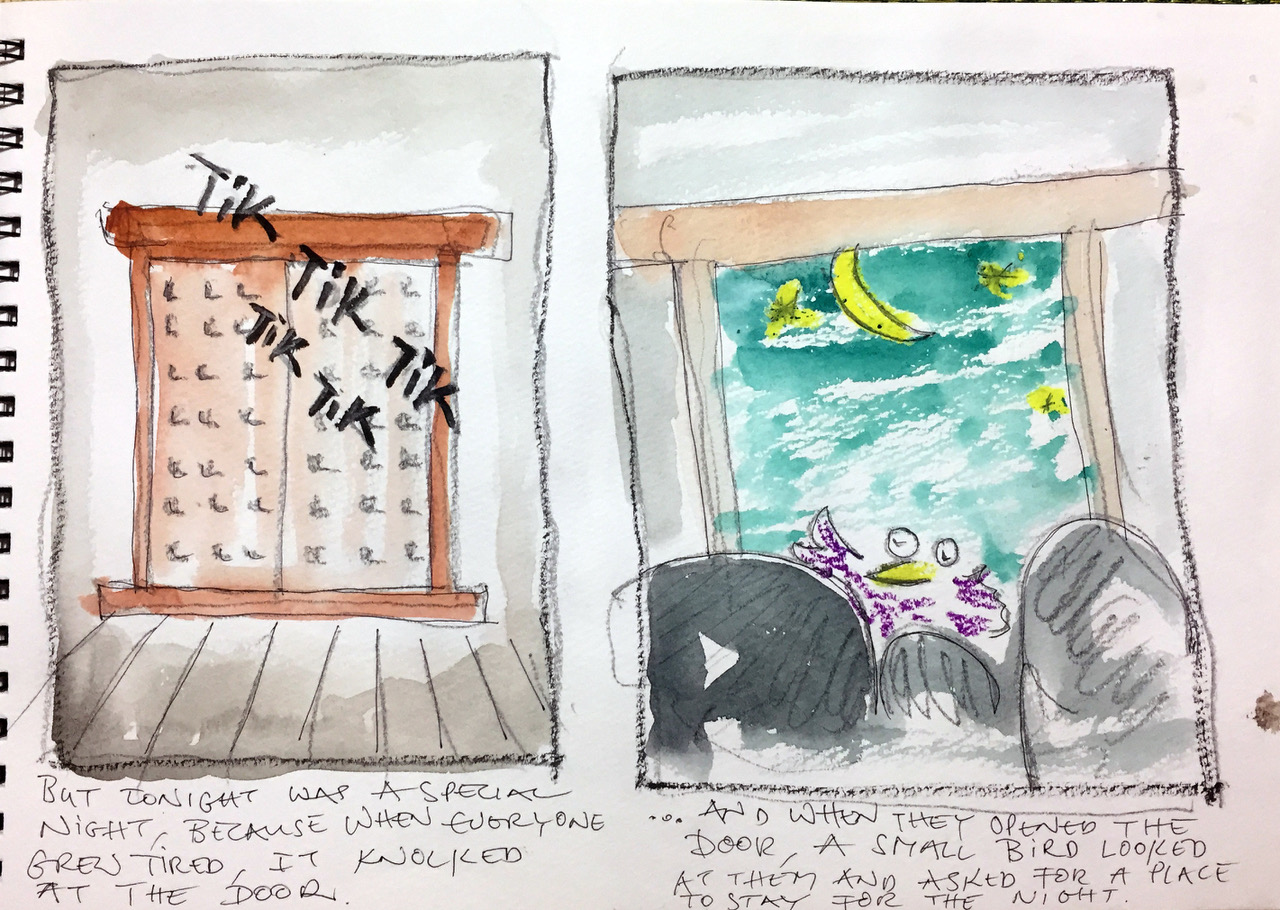

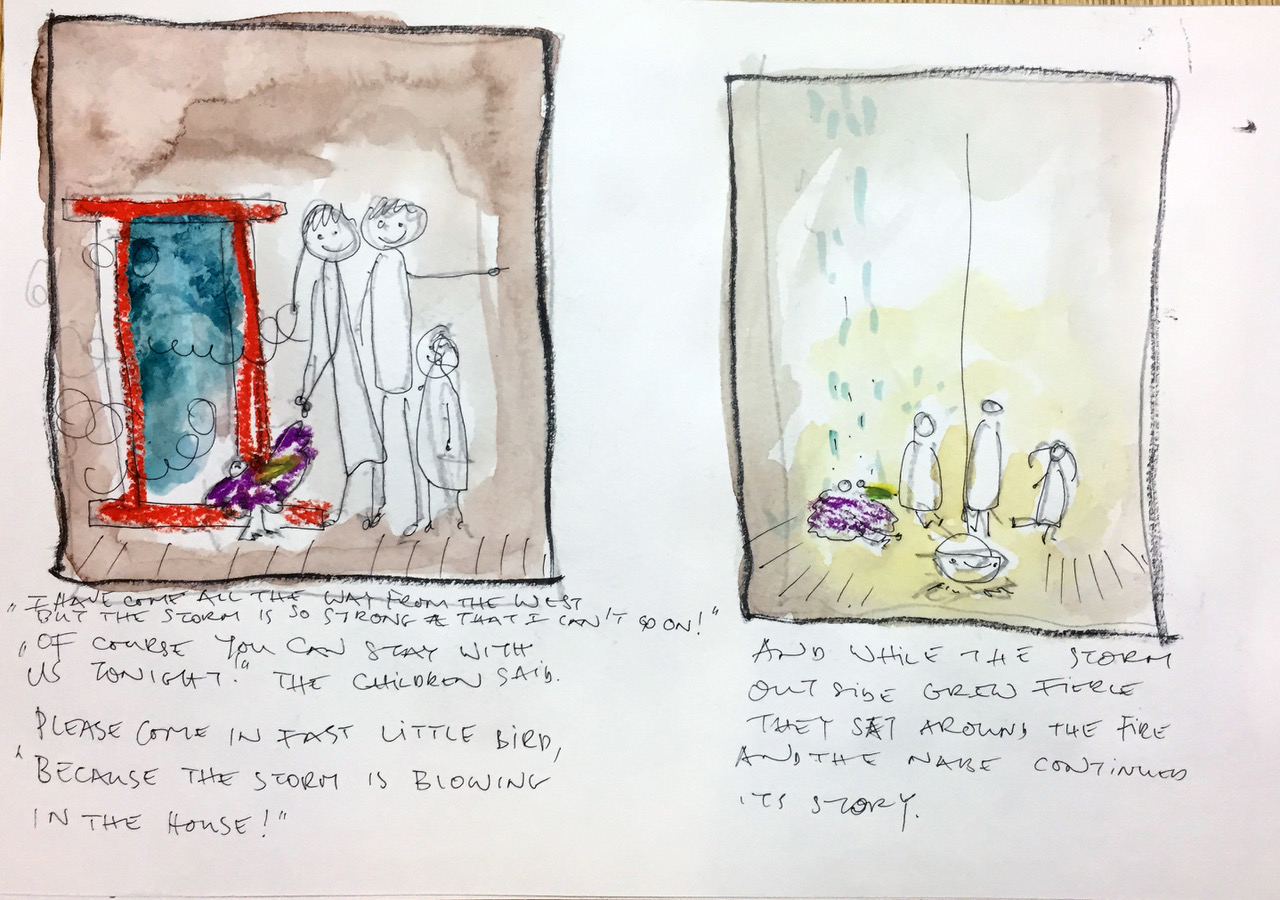

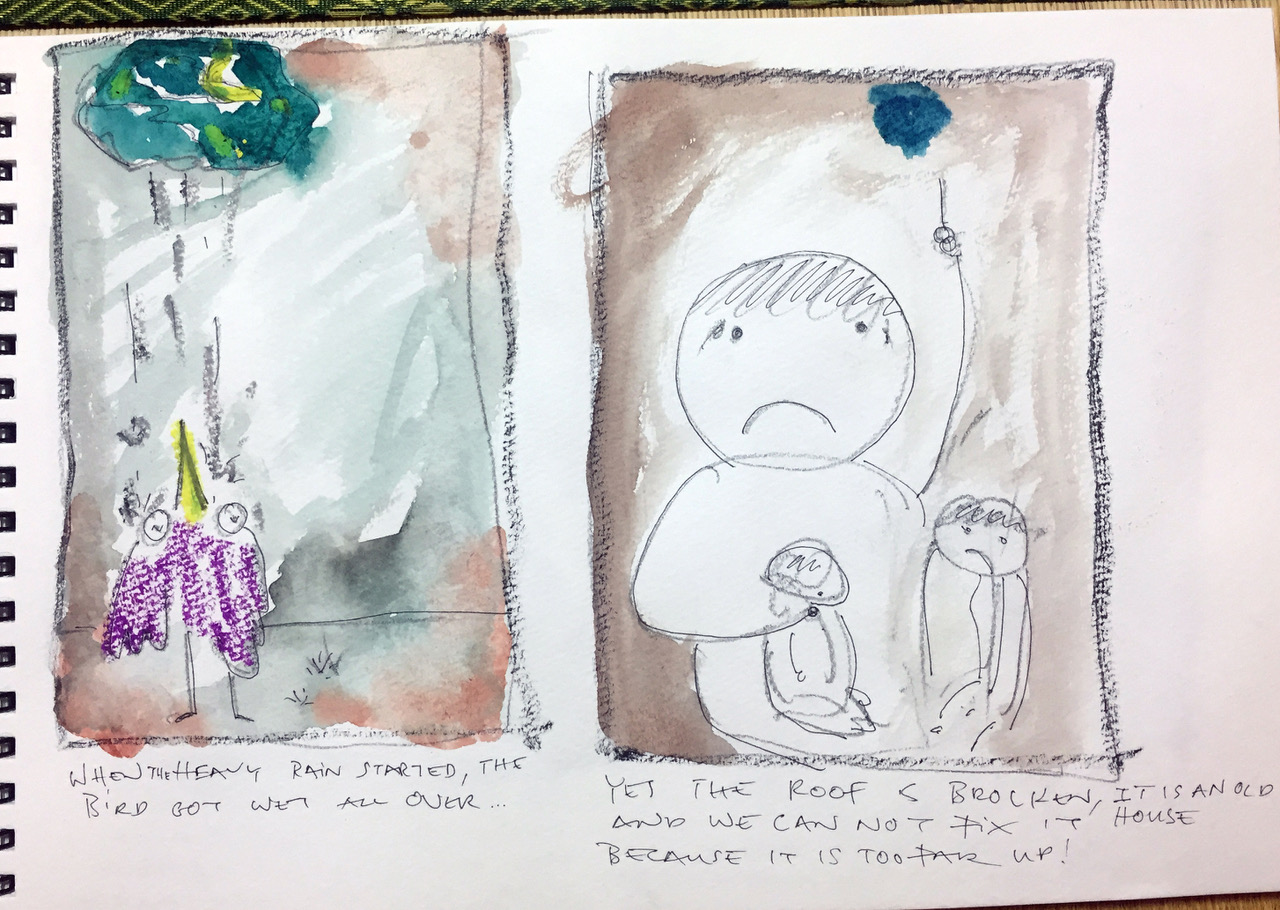

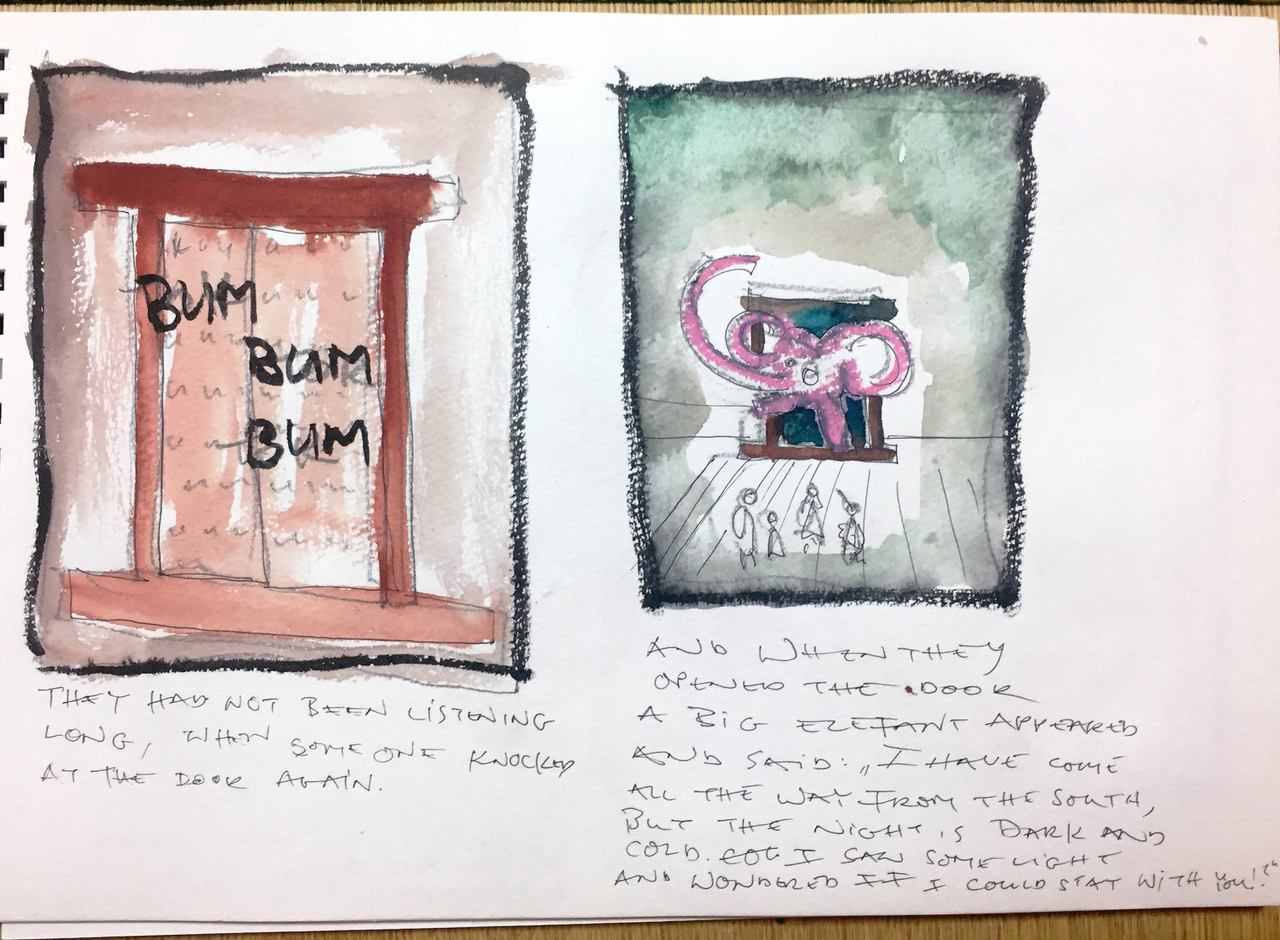

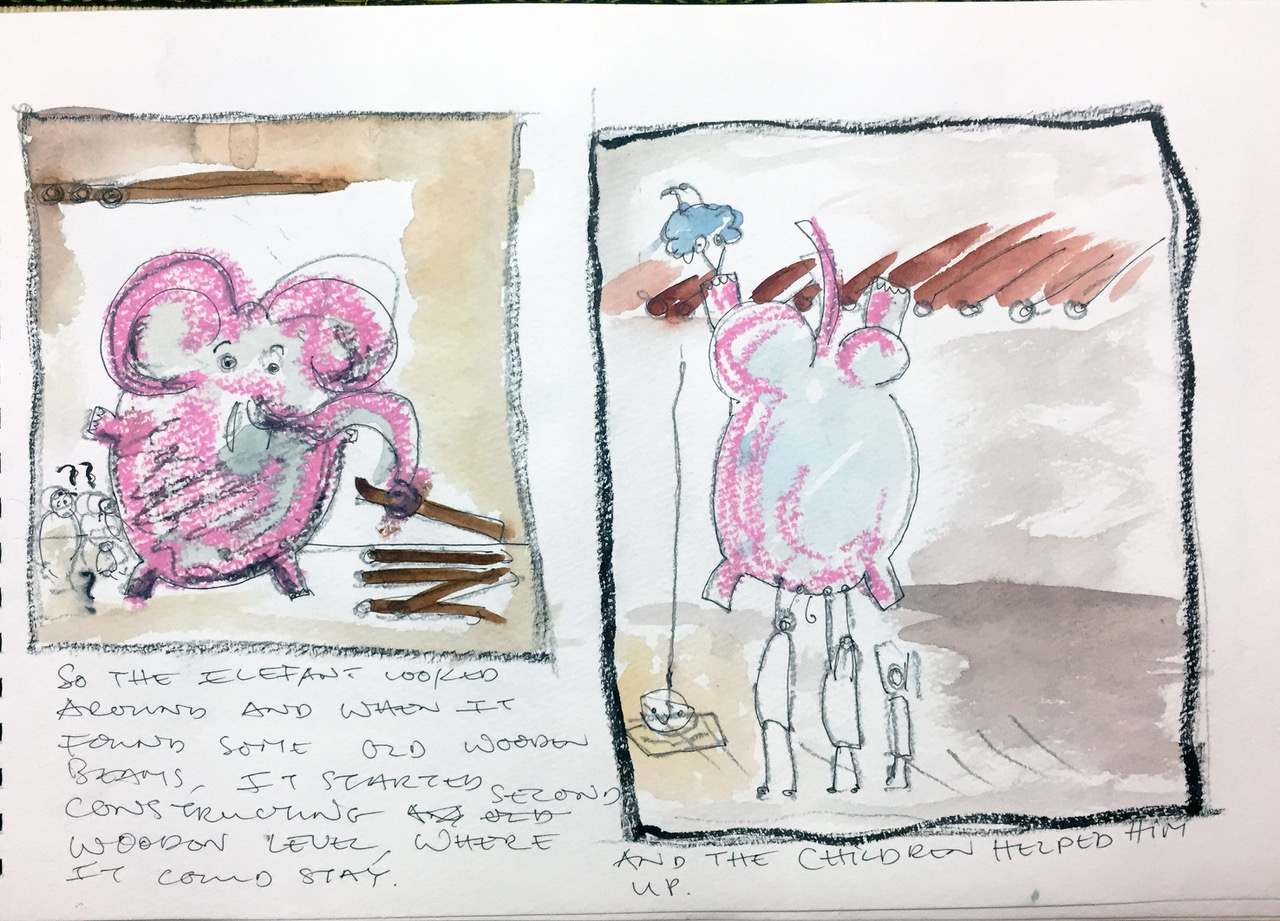

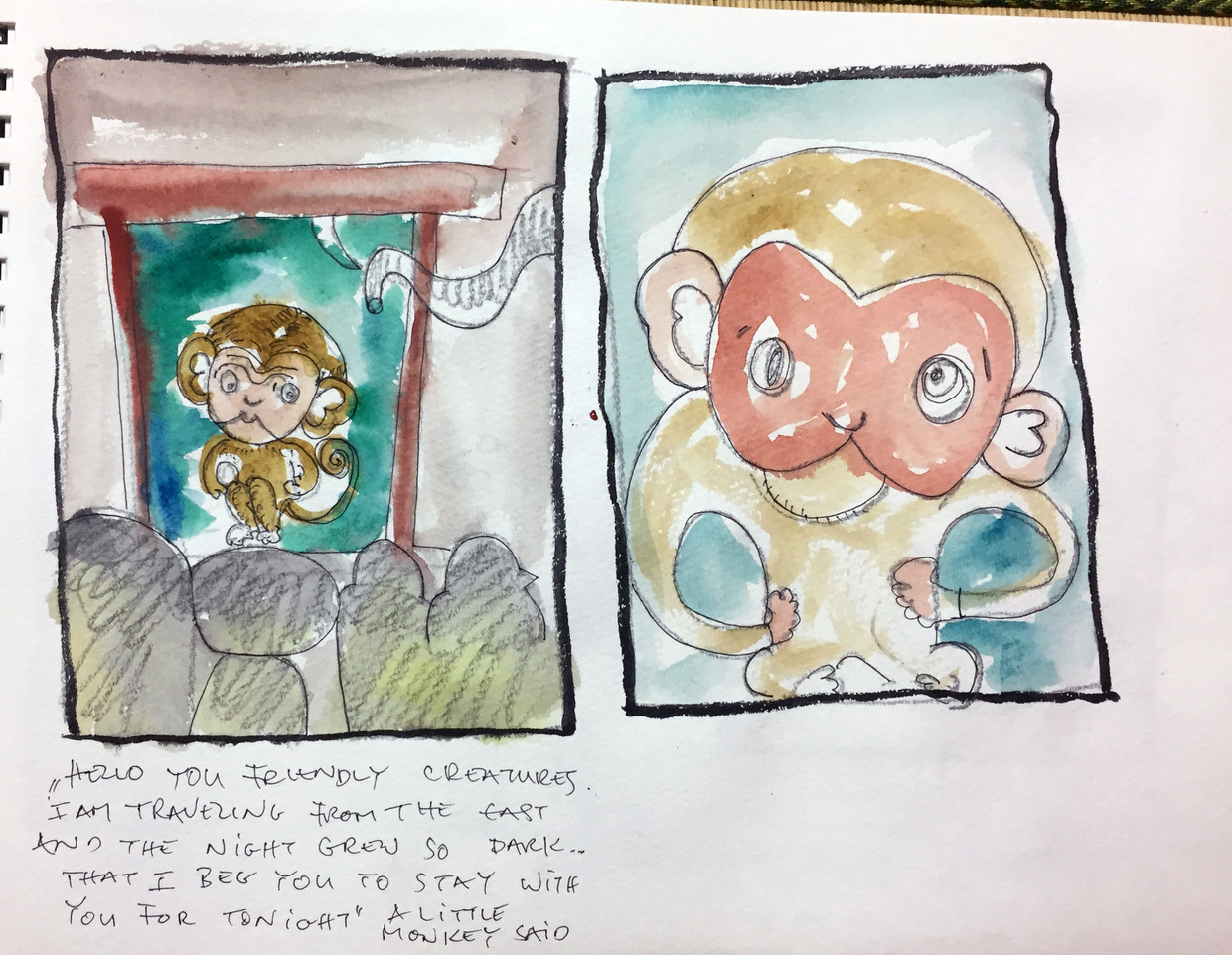

David Bauer

It is based on following ideas:

1. human can not perceive the world as whole, while being on it.

Human perception is local. On a high mountain or on an airplane we can see a lot, but still only a fraction.

2. human actions have global impact. Maybe that is the meaning of modernity. We have a hyperglobal everyday view and can not understand the complexity of the world easily.

3. the continuity of the world can be perceived on an airplane or on a boat. We can travel the whole planet. But we are still ignorant. Reading, watching television, sleeping on the airplane.

4. when I throw away a plasticbag I have no relation with it’s further future. I can not see it’s way. Maybe it is dumped in the ocean, floating in the giant rubbish maelstroms, or it might get eaten by a tortoise that will die from it. But I can not perceive it.... it is abstract, virtual.

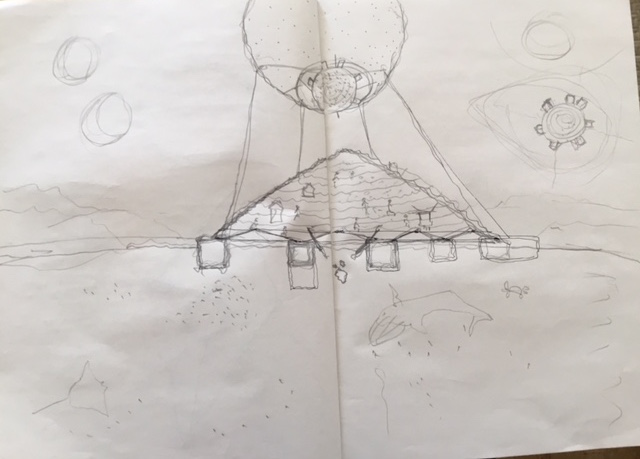

5. the „whole world Theater“ floats. On top a ballon made of metallic material to render/reflect the world as round - as whole. One island in the sea... the whole world... drifting and watching the outside passing by. The world happening without interaction.

Center of this Island Theater is a simple plastic back drifting through the ocean.... it will not decay in 200 years...

This is a parabola...

Attached three picture:

1. Anthropocenes meadow ( a picture I painted in Fukuoka on the beach on my way to shikanoshima) : I can not distinguish what is made by man and what was Nature. Only bright colours would tell me that it is plastic.

2. our poor perception

3. a floating Theater - Island

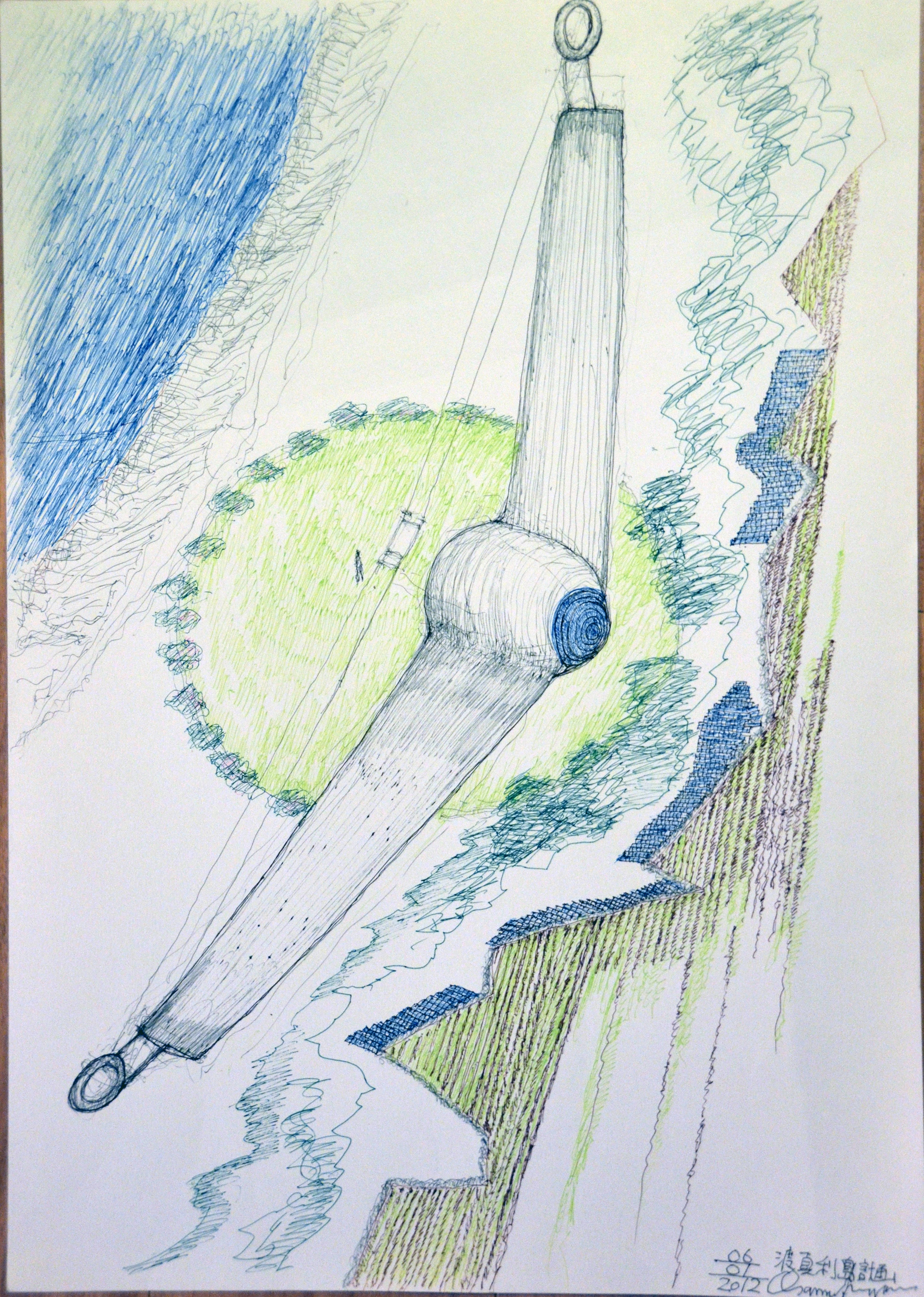

Taishi Watanabe

Yes and No - Tomorrow and Yesterday

program of Life is one Story.

「Soushi(荘子)dreamed a batter-fly」.

That was only one saying.

My Ammonite project at Himalaya, I has dreamed Soushi(荘子)’s batter-fly.

荘子の夢 J.L.ボルヘス

たった一行の詩に非ず、「物語」を読んで学習する。

Osamu Ishiyama 20,Jun,2018

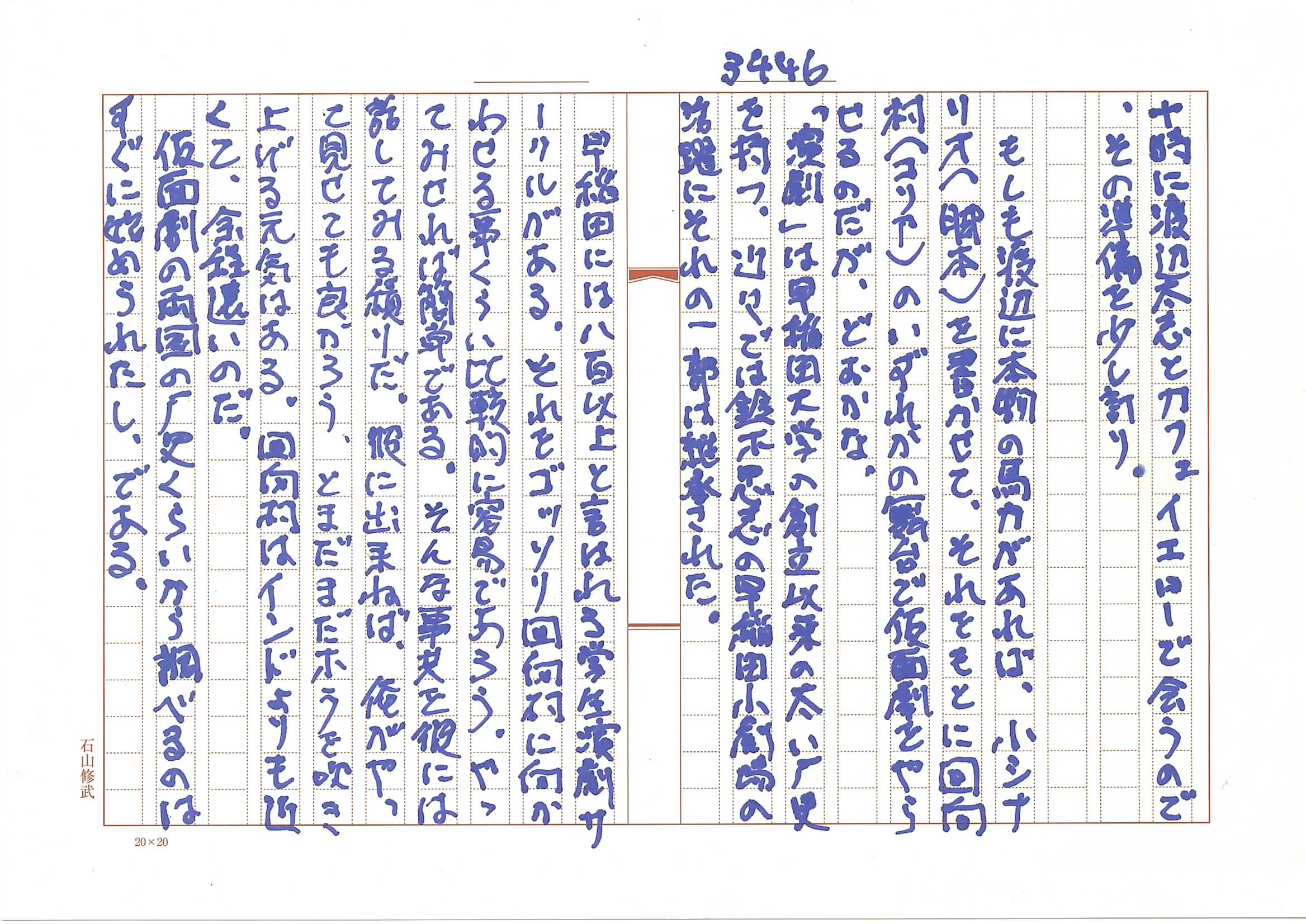

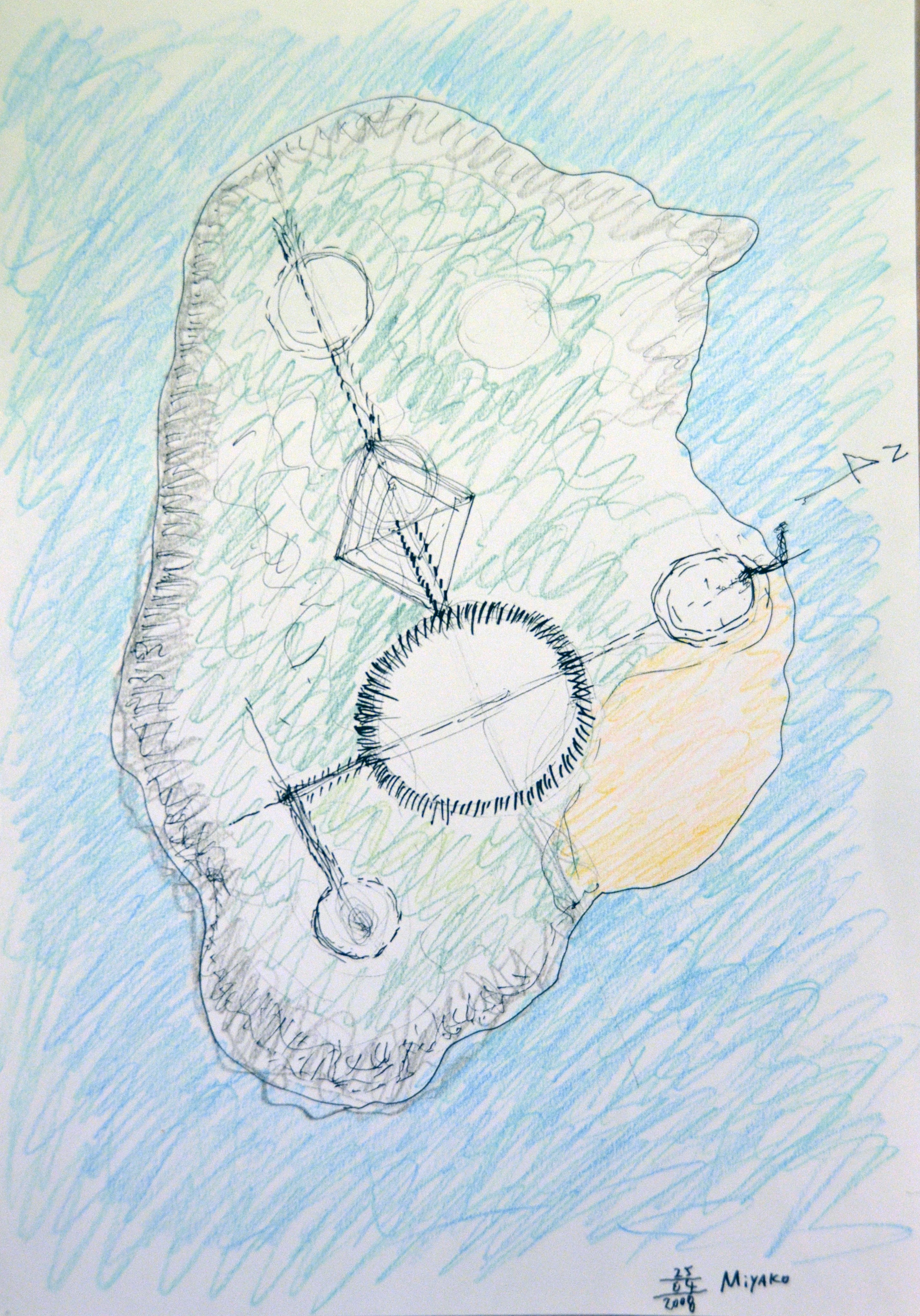

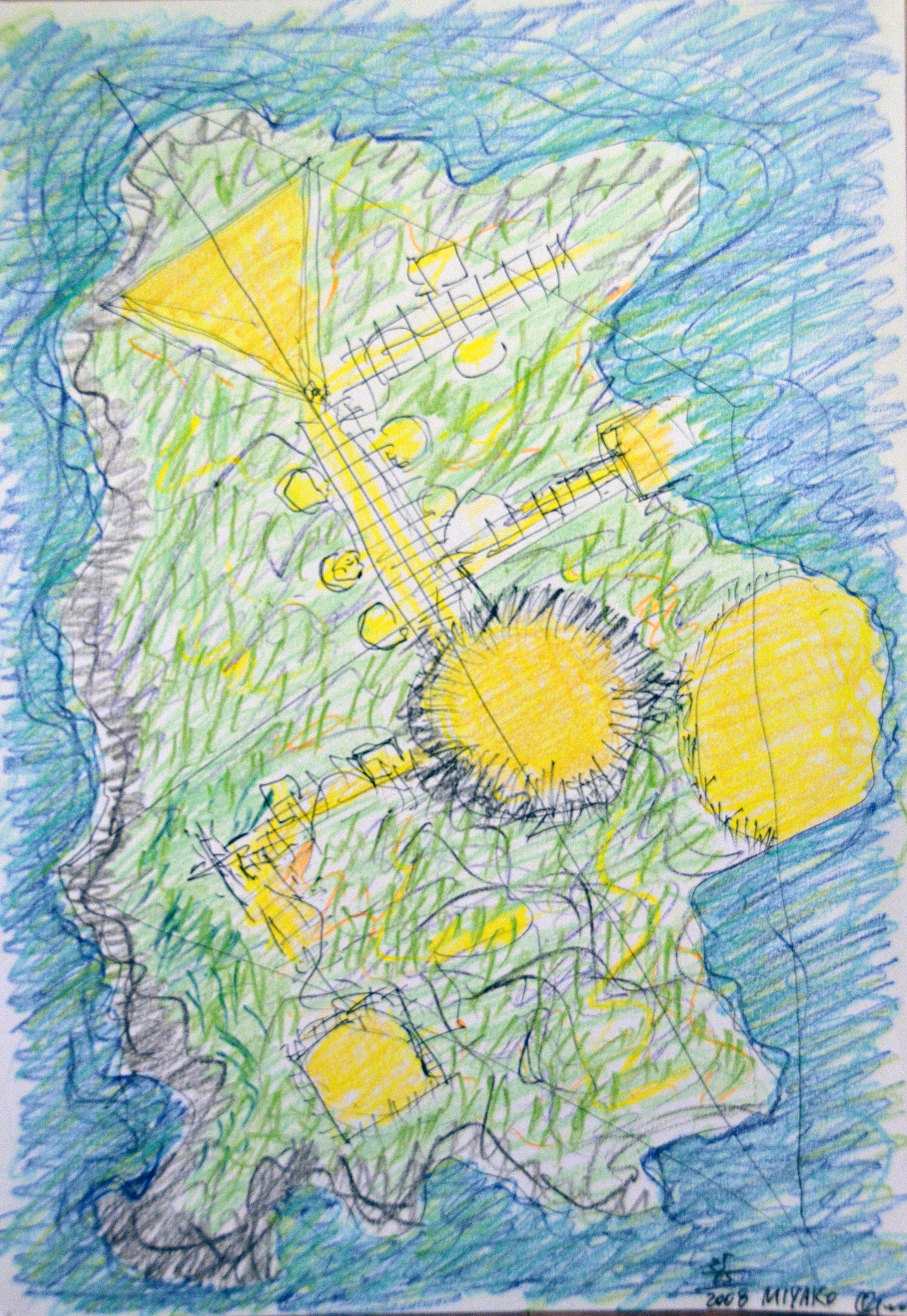

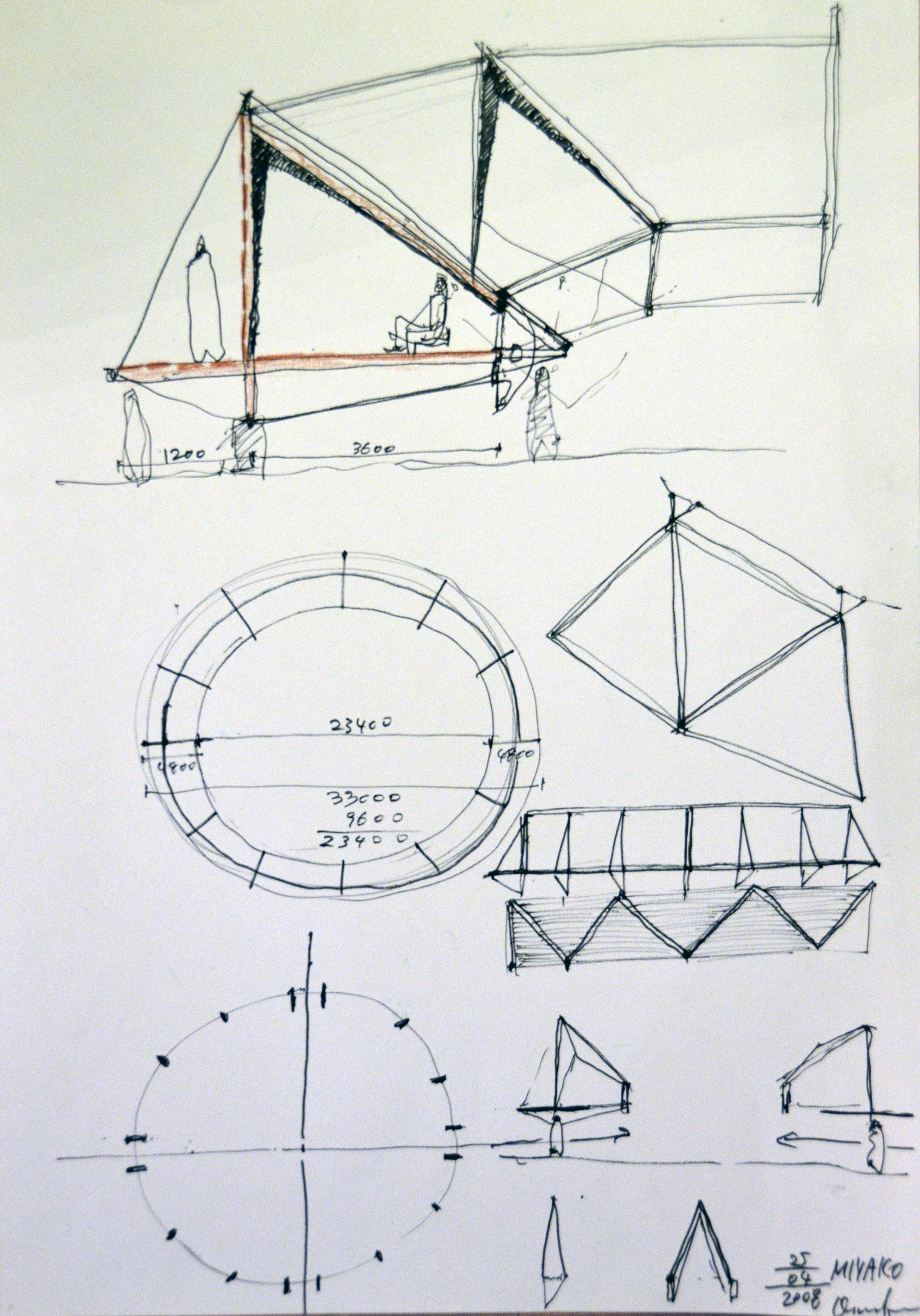

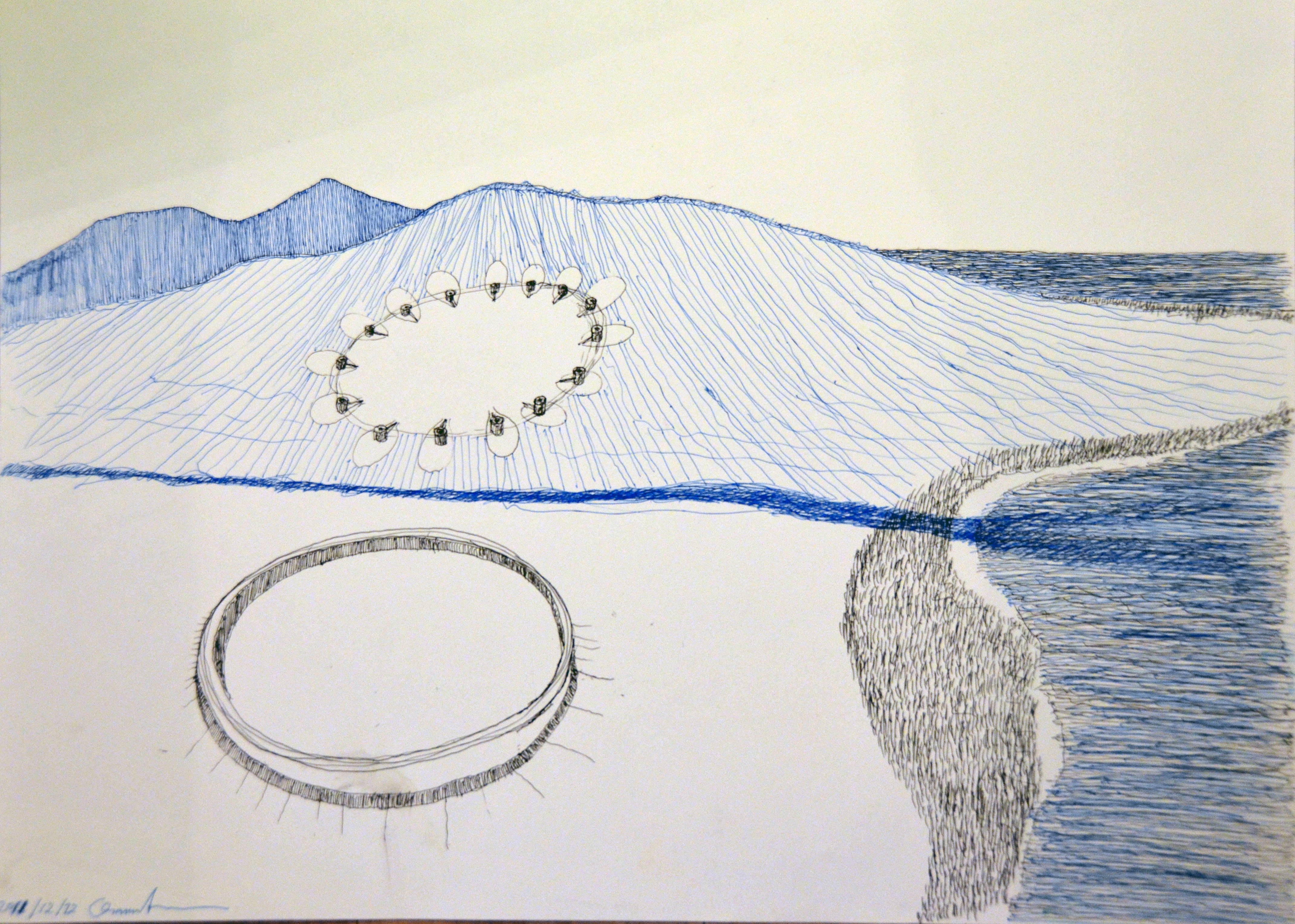

Time span of the vision

Dear Comrades,

Be attention about the date of each sketch.

Time of one’s life is long and short.

It’s also similar to the deep thinking as one’s vision.

Now, I am thinking about the Ammonite museum in Himalaya.

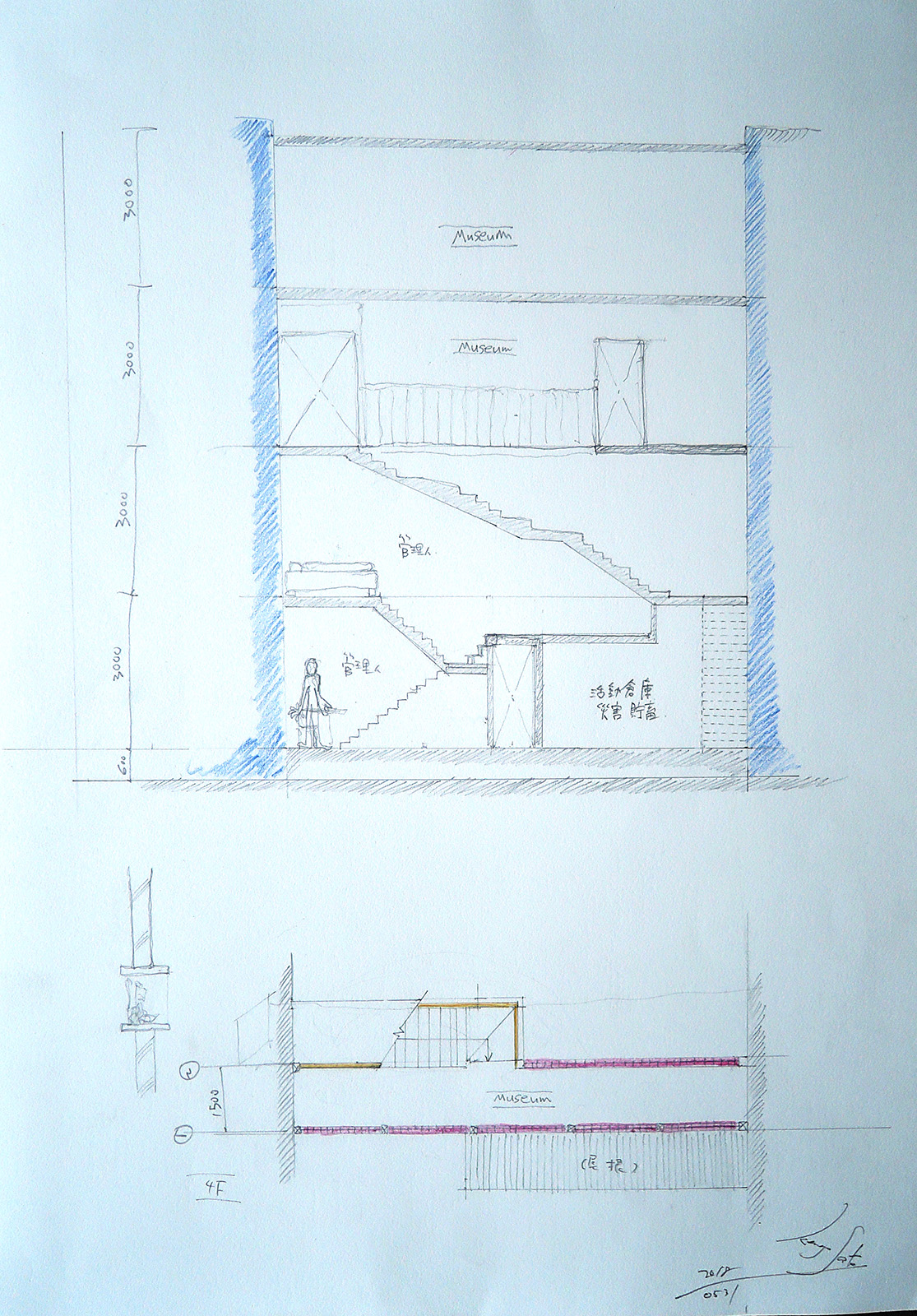

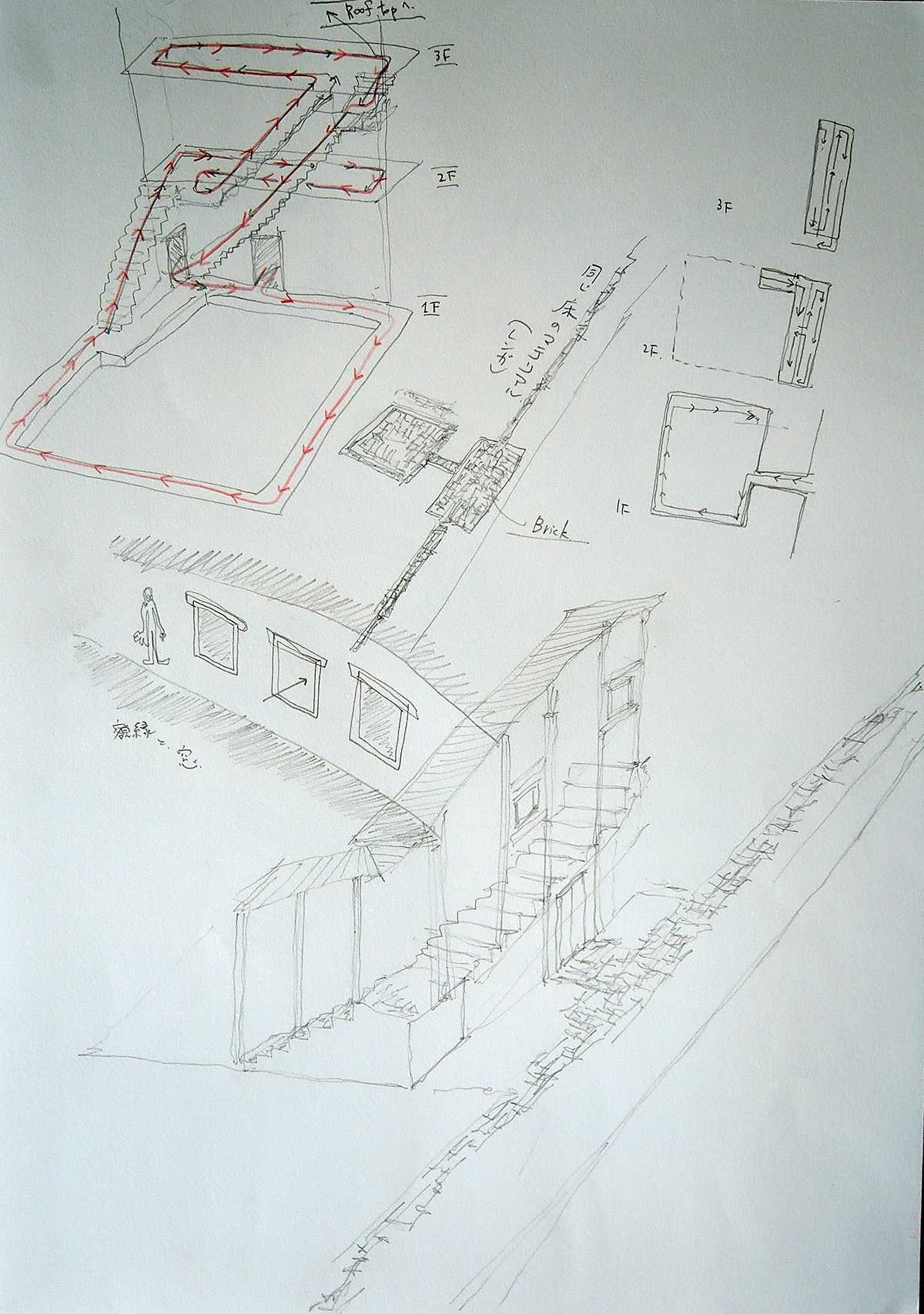

You can notice the basic idea of the torus already appeared in the sketch on12,Mar,2008.

It has passed 10 years.

From the second sketch until the ninth one , I drew them within only the same one day , 25,Apr,2008.

Beginning from the vision including the existence of ‘Anima’, I could consider until about the real structure which meant to the thinking of the physical lightness of Backminster Fuller.

Among this works in one day, sometime I also tended to summarize my route of vision as unlike architectural style which has called modern based on the image of the ‘Machine’ with the composition and the artificial mechanics.

That’s why I had repaired such kind of mind by the last sketch on this day.

Until that thing, I did on one day when I had met the client on his yacht on Okinawa bay.

After these thinking on one day, I has tried to maintain my basic principle about ‘Anima’ through my daily life too. So, for the idea of Rikuzen-Takada as the disaster area in Tohoku drawn on 20,Dec,2011 , the torus has appeared again. However, I thought it’s too wide and long time span issue for me at that time. This feeling let me try again to think about Fukushima later.

I never mean to only the humanity.

We also has needed deep logic about such kind of things and it’s not based on the general modernity.

And then, I has summarized this vision by the idea I named ‘Open-Technology’ like the sketch on 10,Jan,2012.

The torus is also circulation and continuous.

When I had thought about this kind of thinking, I had visited a ruin of astronomical observatory in Uzbekistan on 9,Dec,2015.

Seeing this interior, the idea of the torus has got standed vertically.

I has seen what I had wanted to see while those several years.

Now, this thinking leads to the vision of Ammonite Museum.

Like this saying, the time of your life and the thinking time for one human’s principle idea is long and short.

Be attention that the fractal time span has passed today, too.

***

Osamu Ishiyama told me on 24,Jun,2018.

Taishi Watanabe

From Miyazaki Kushu Japan

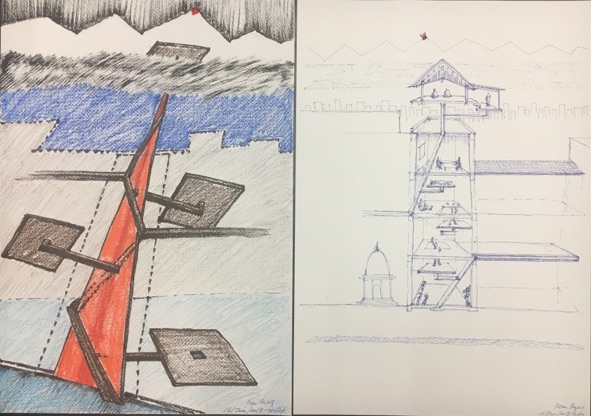

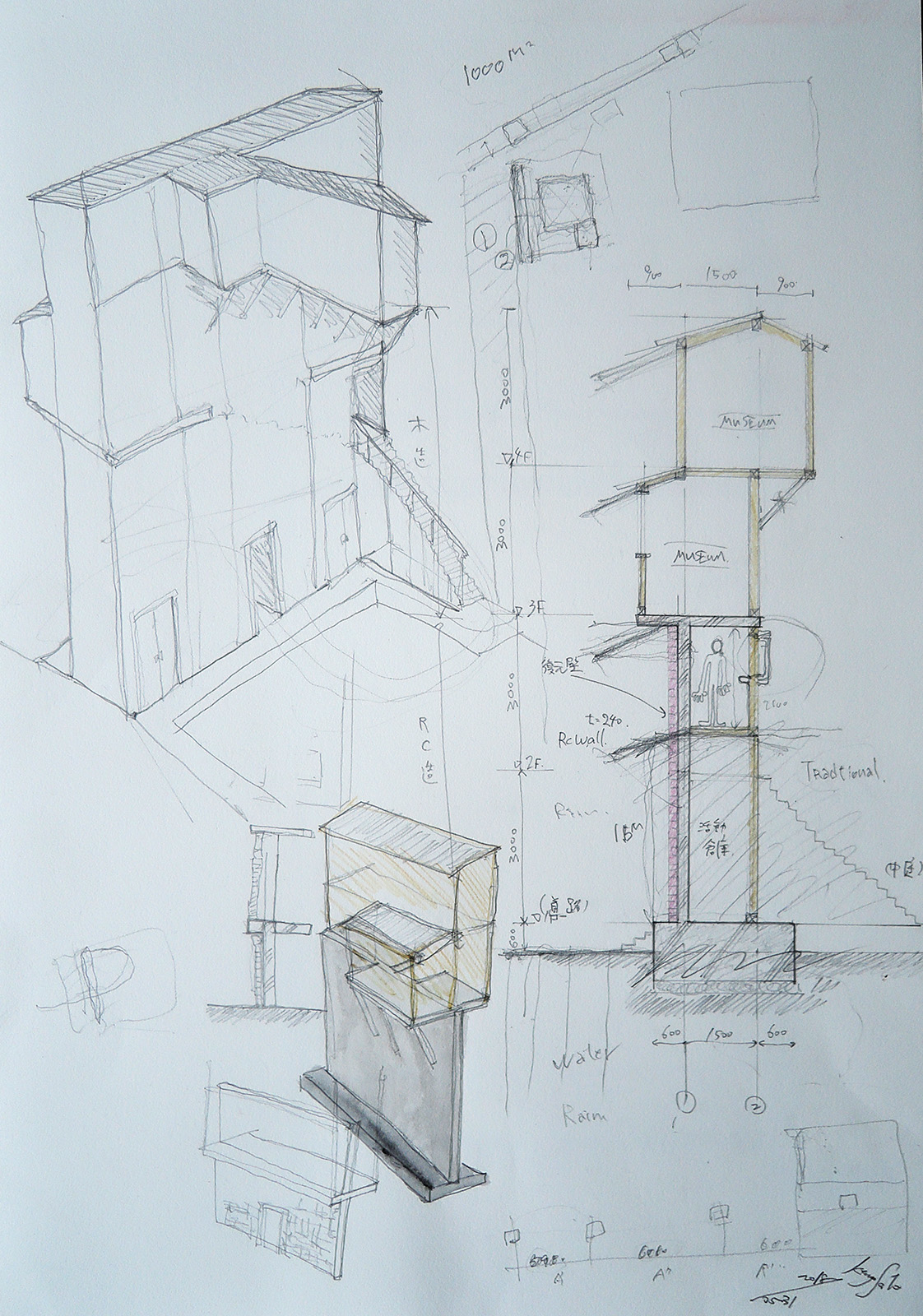

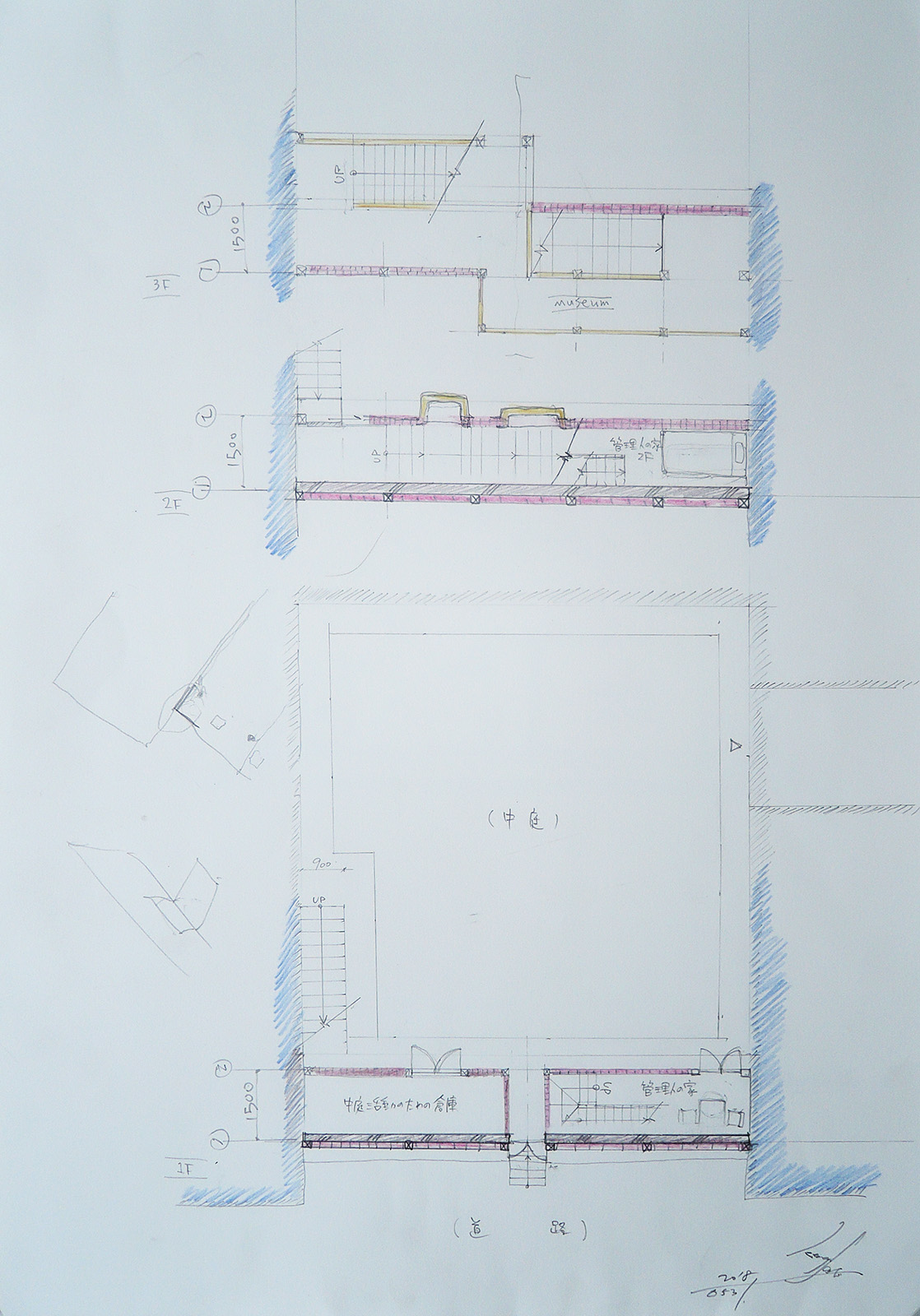

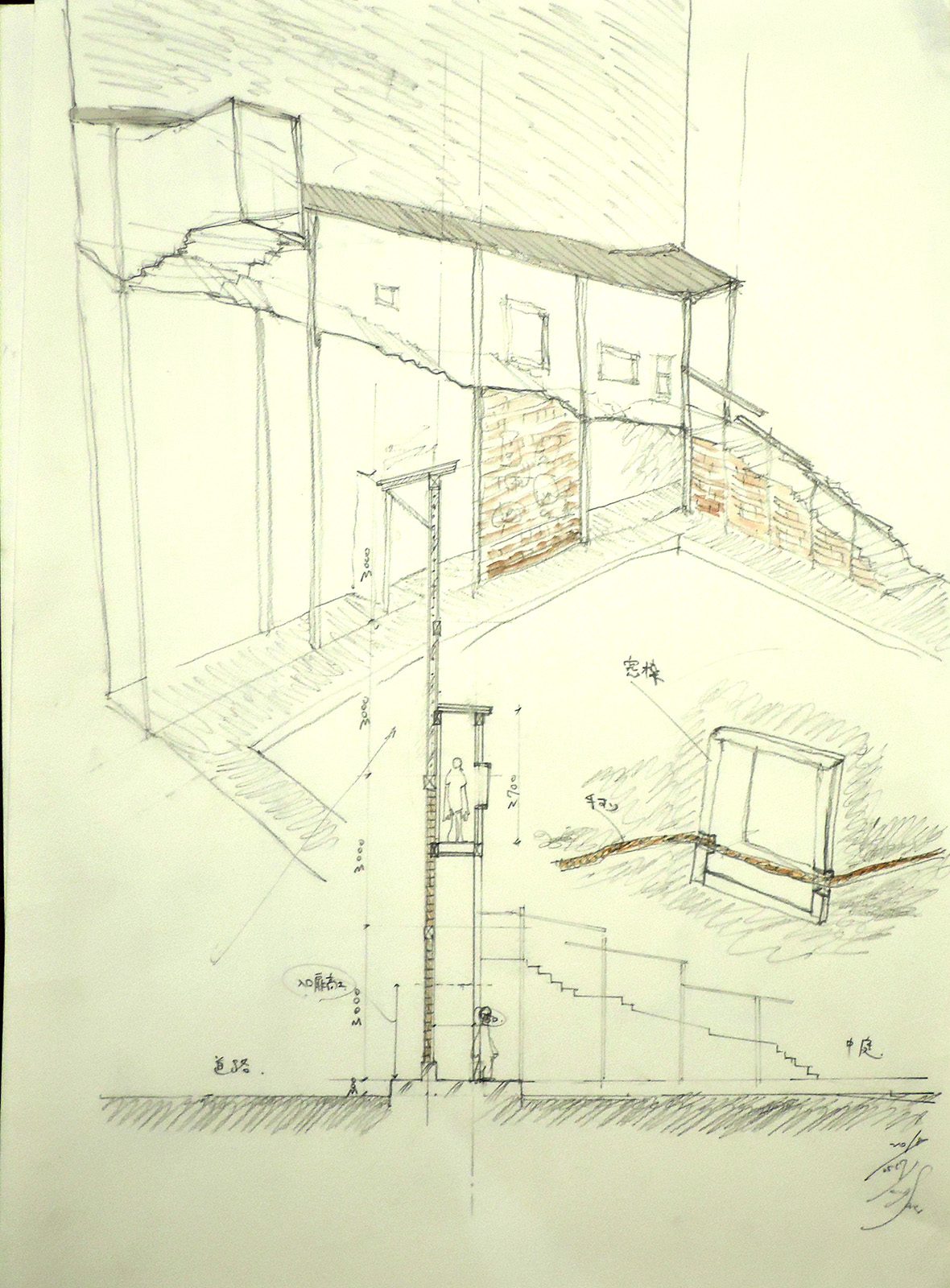

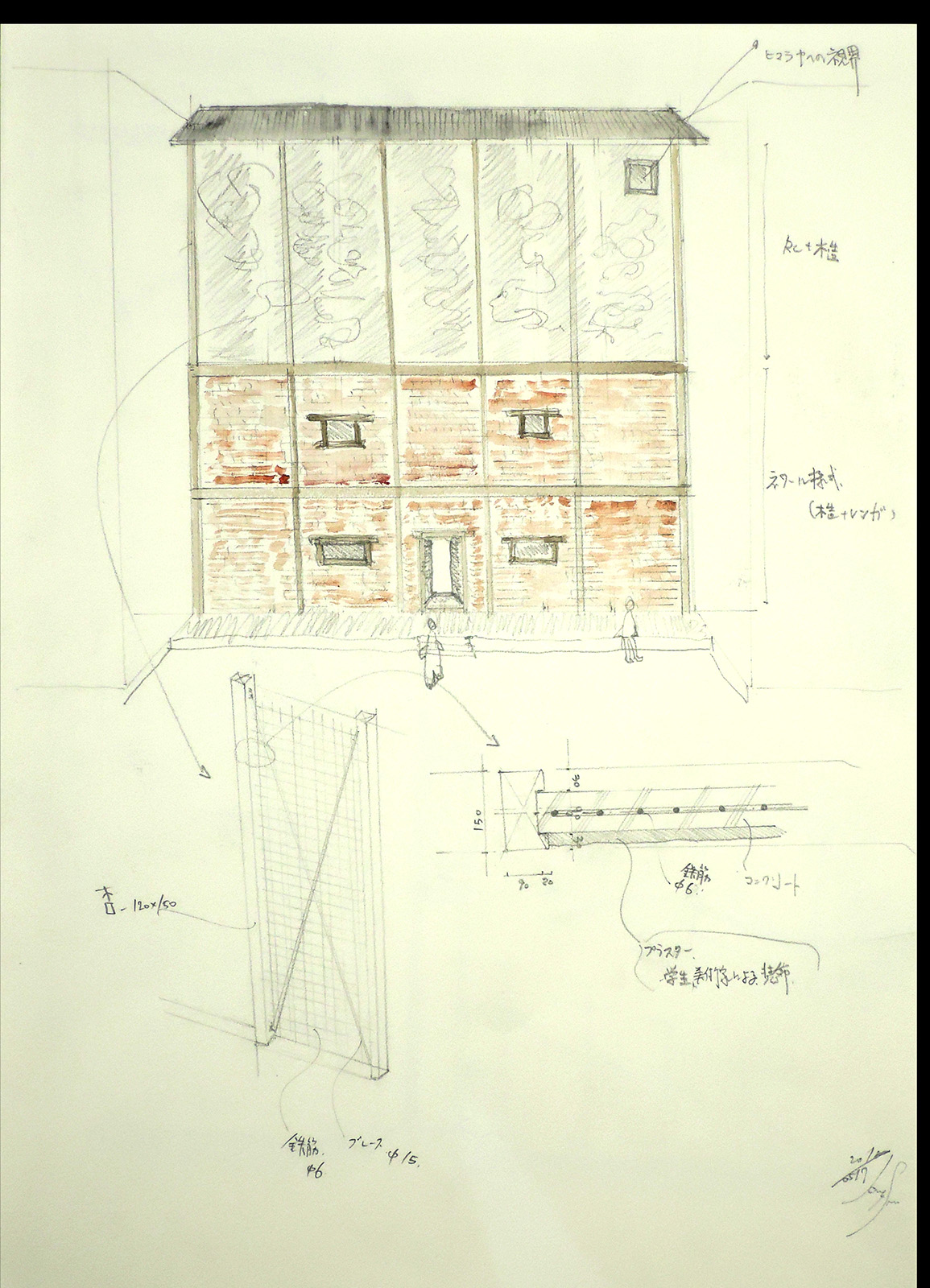

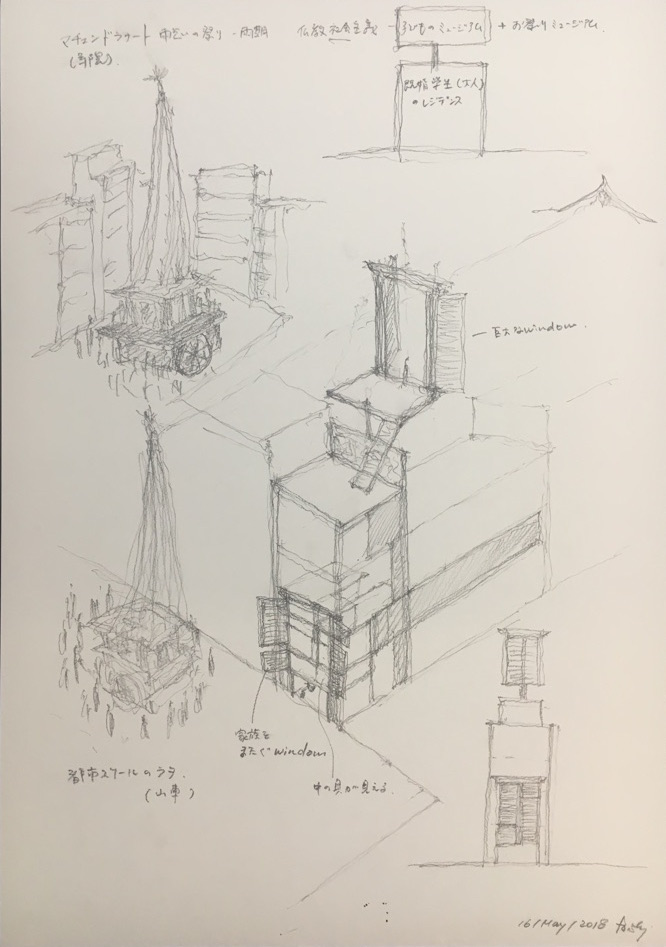

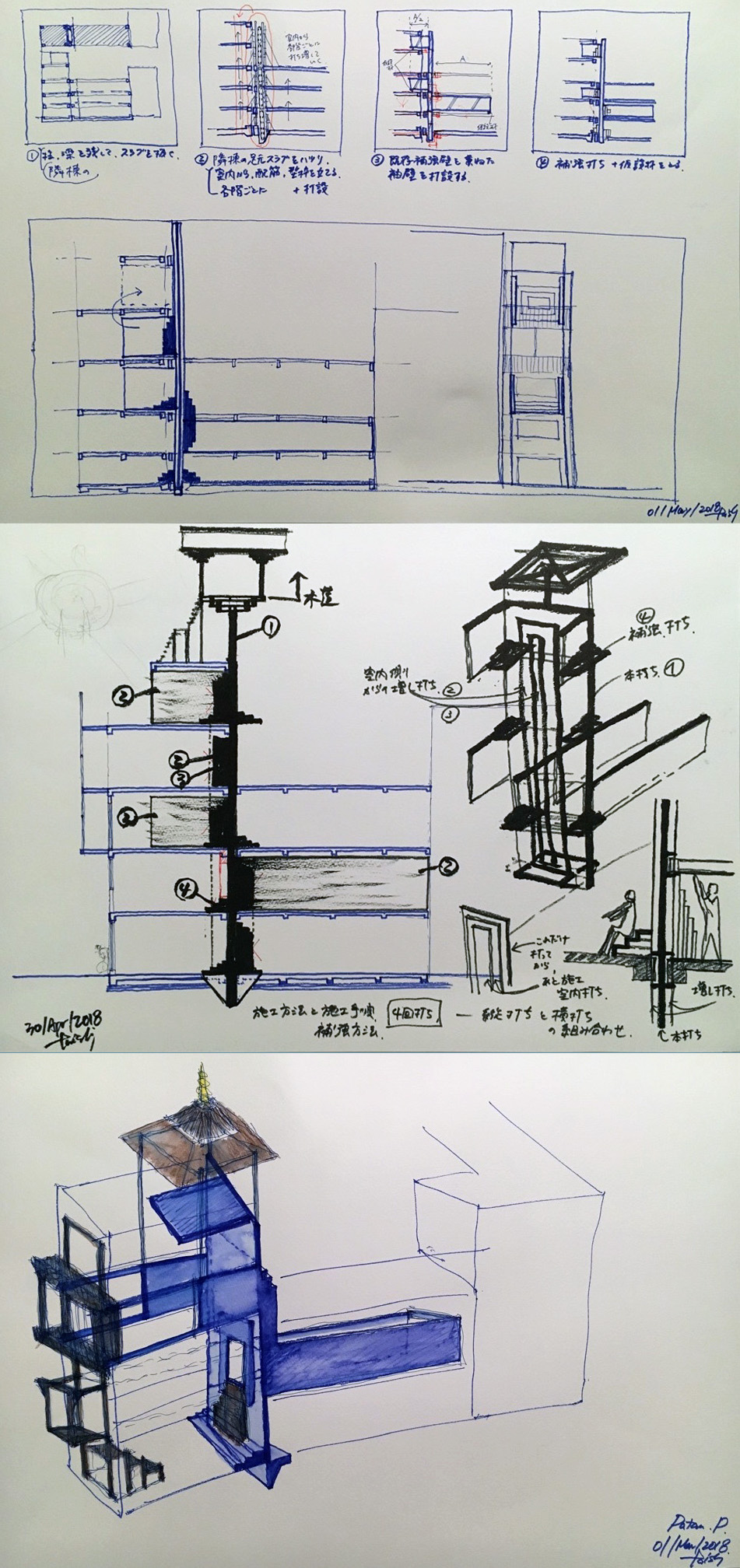

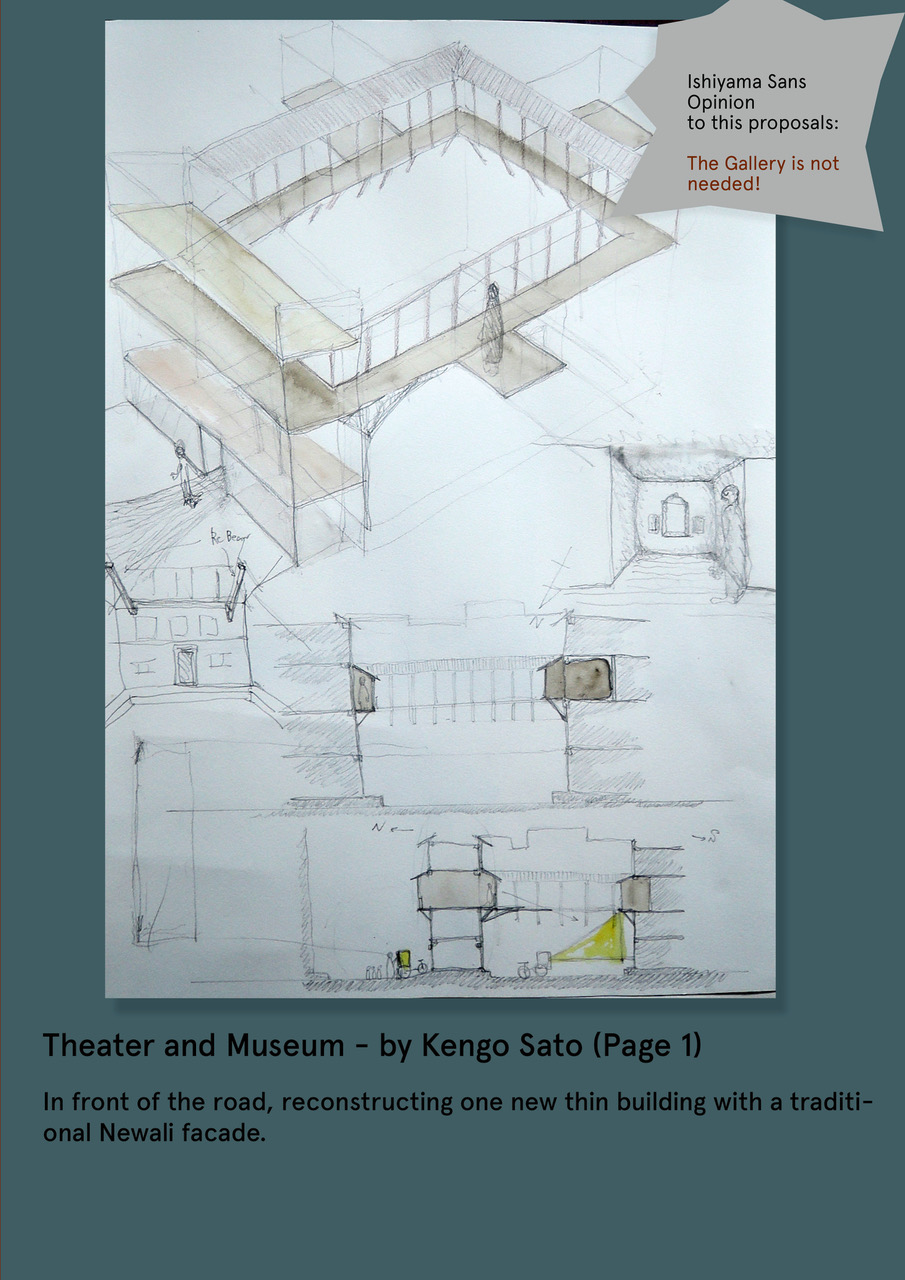

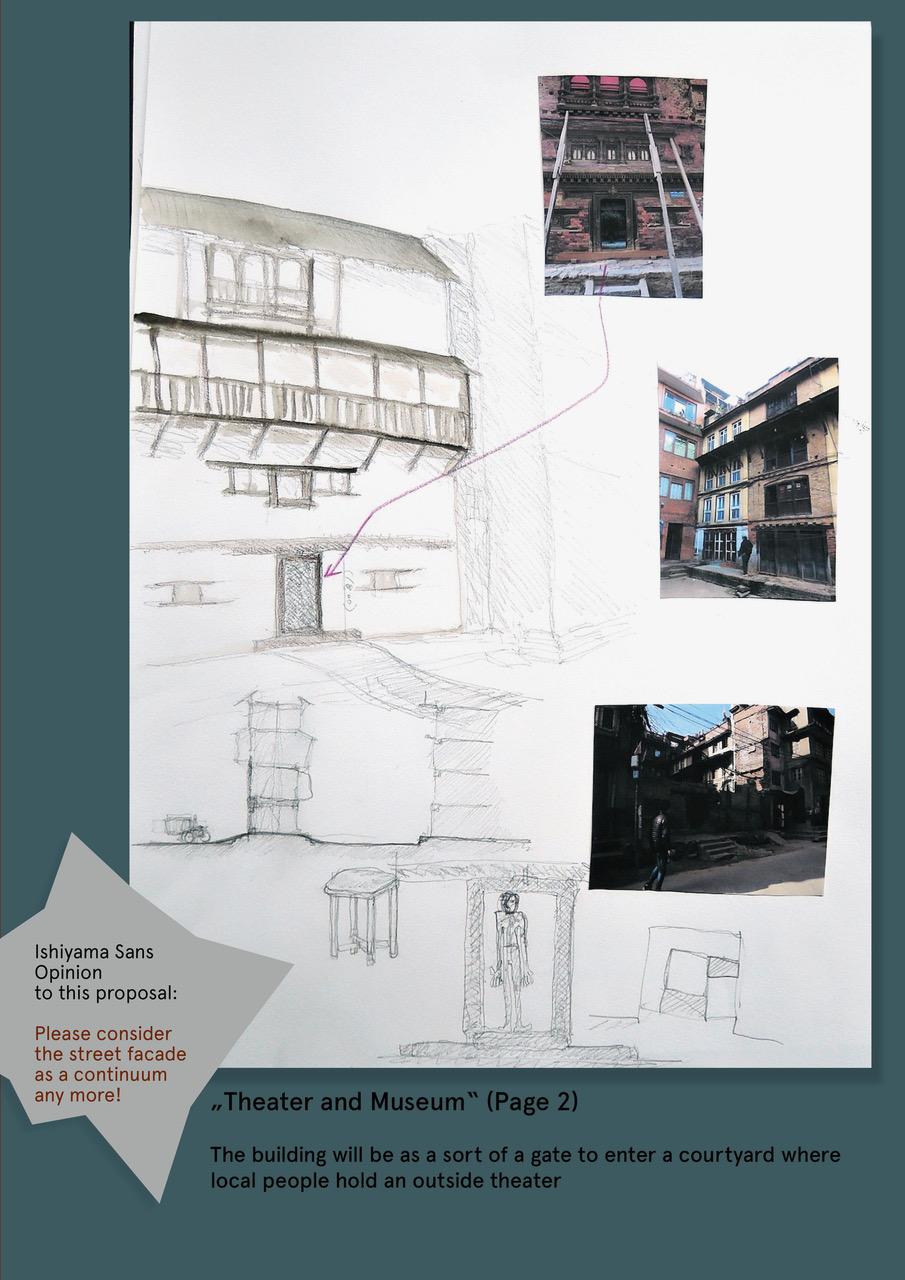

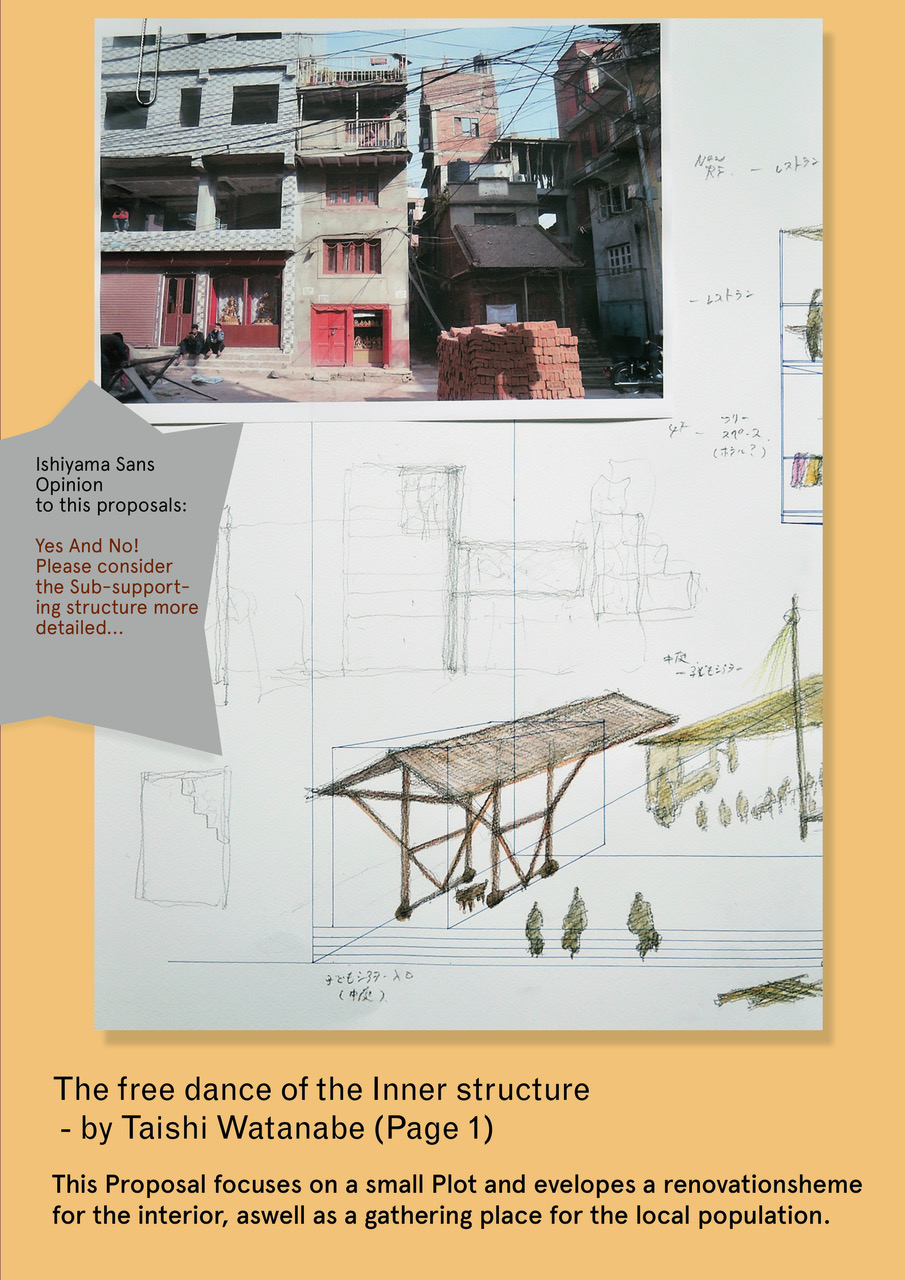

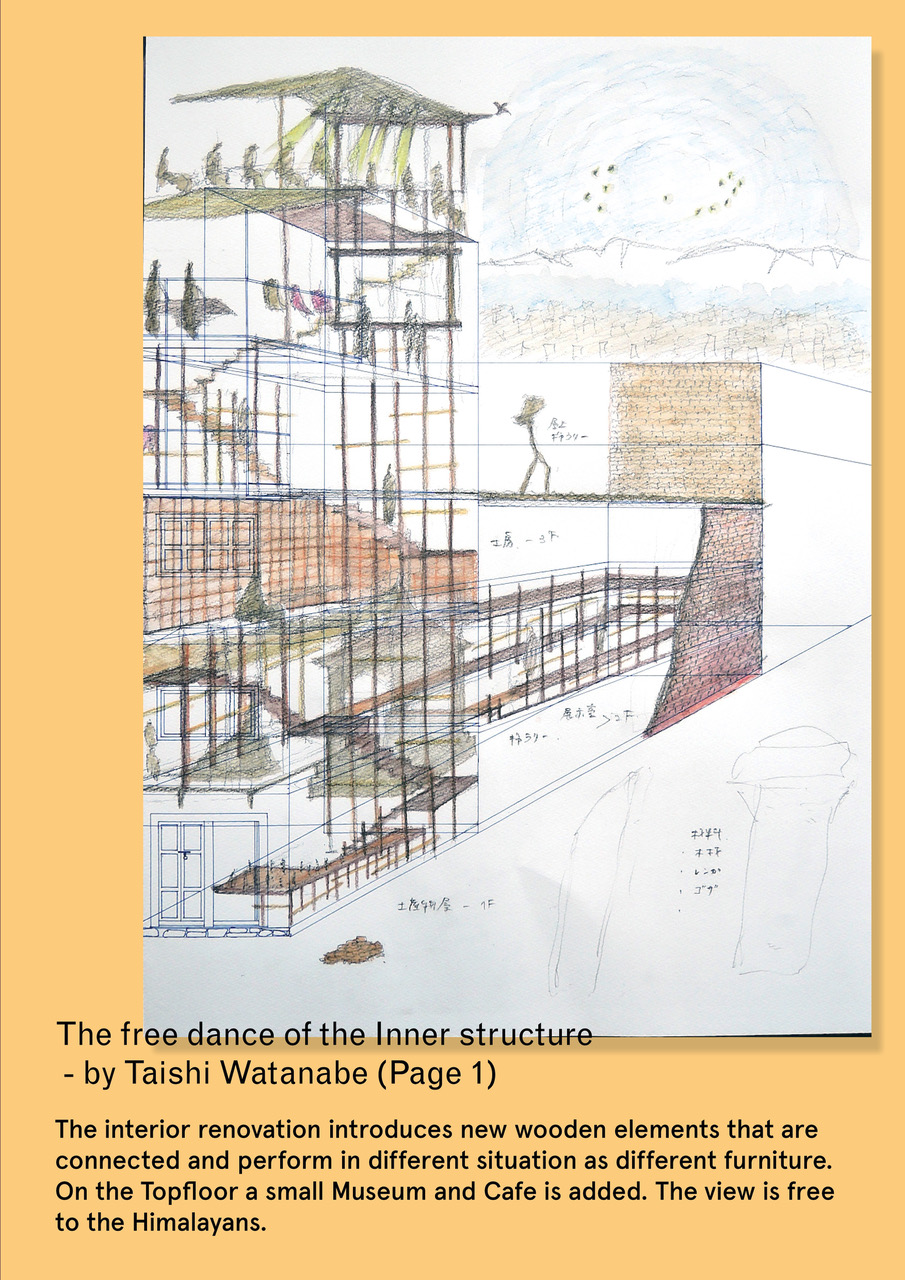

Children Museum, David Bauer. Living Anima on Stone.

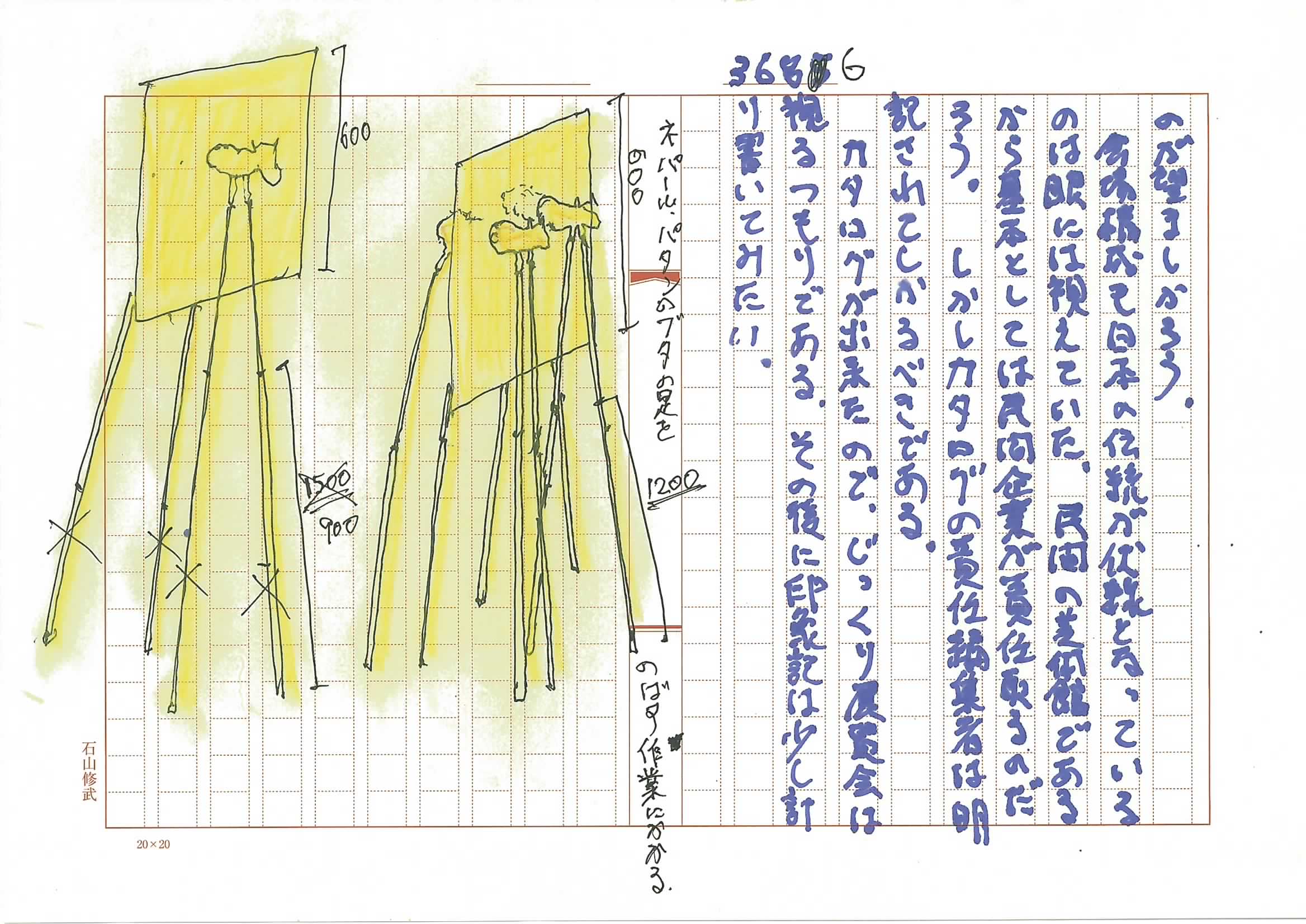

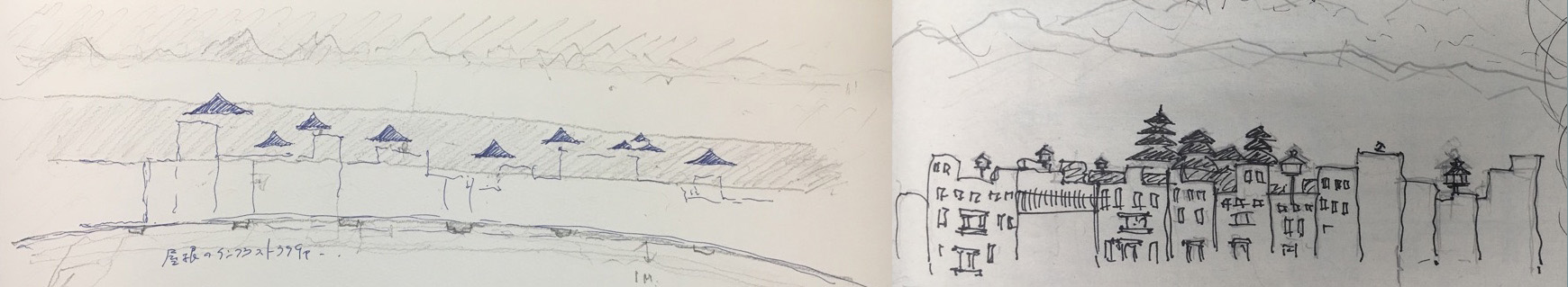

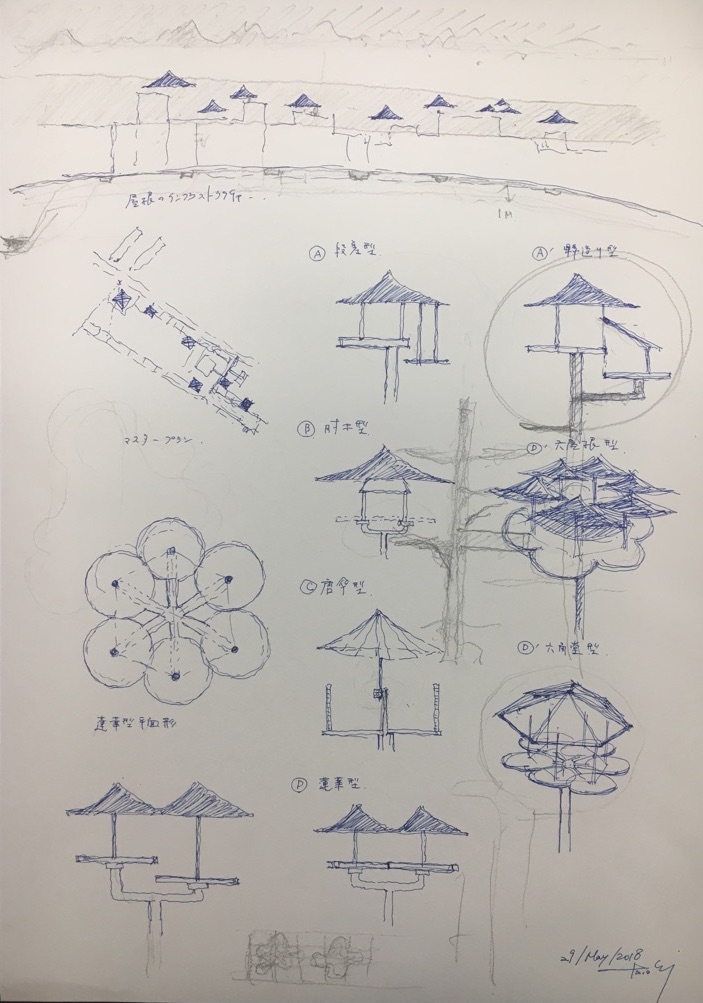

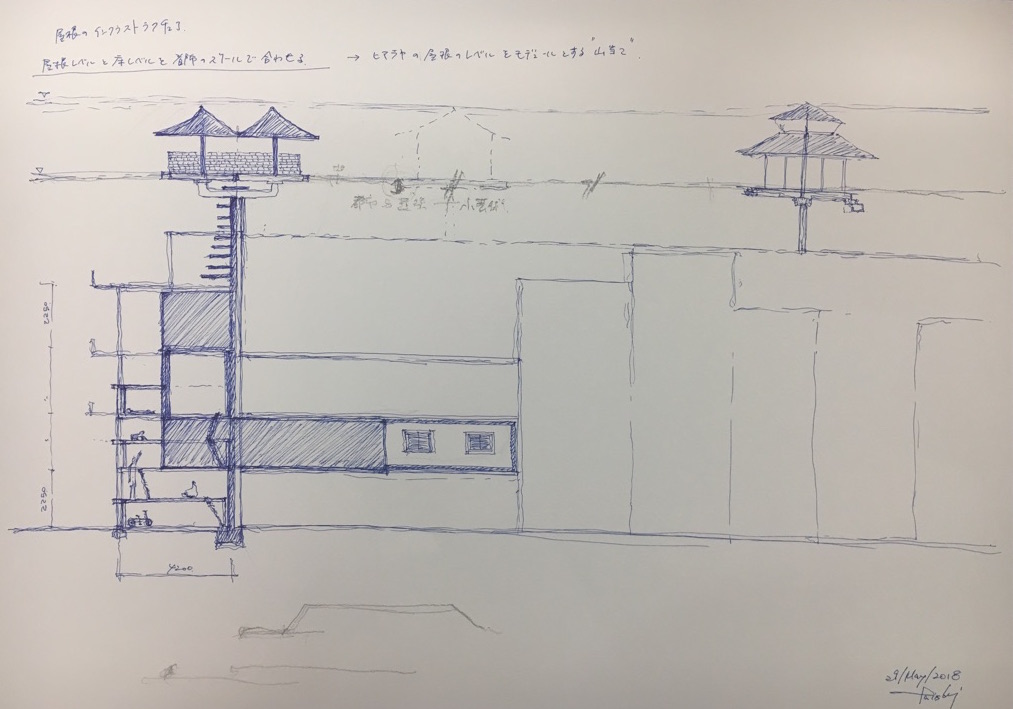

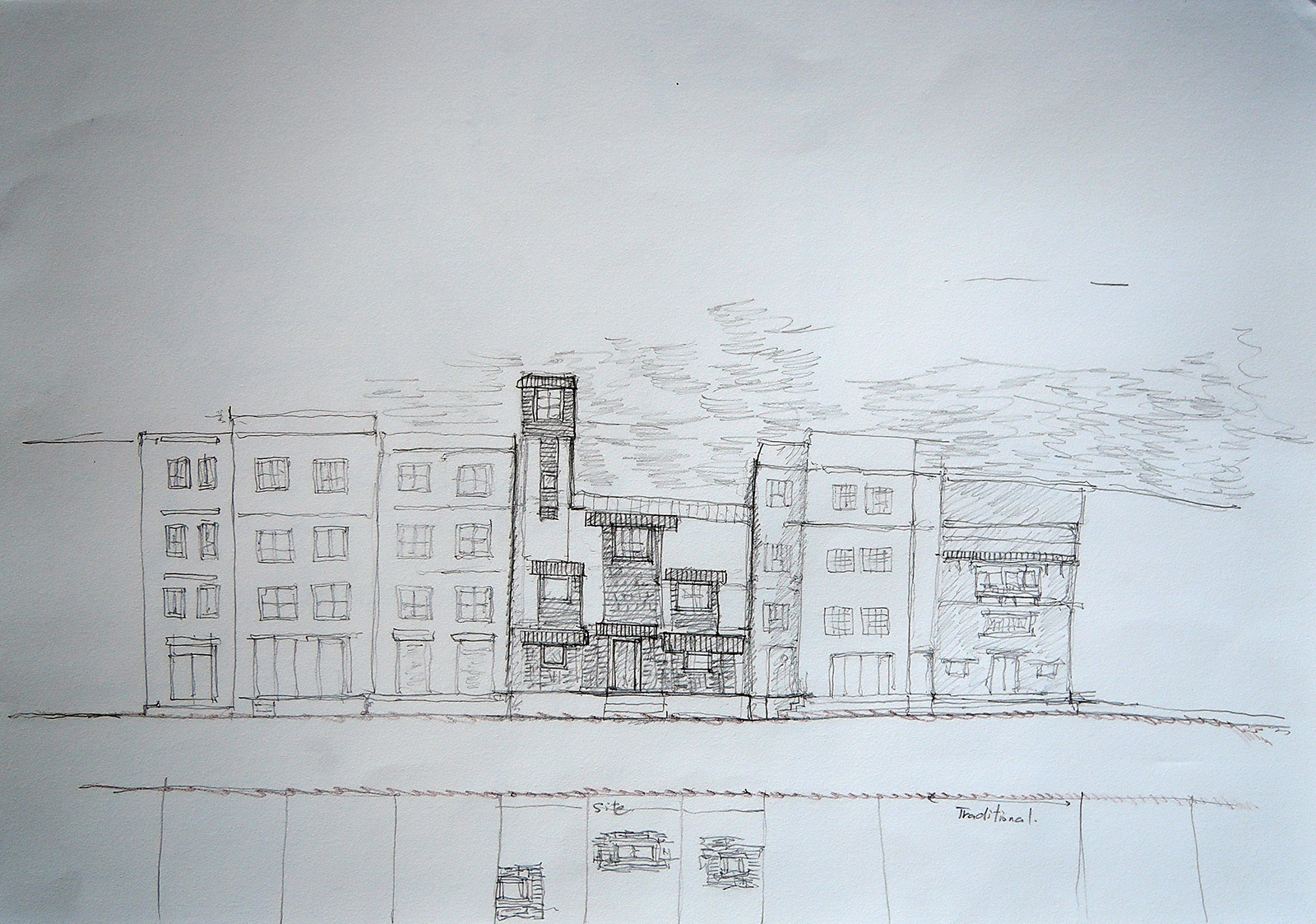

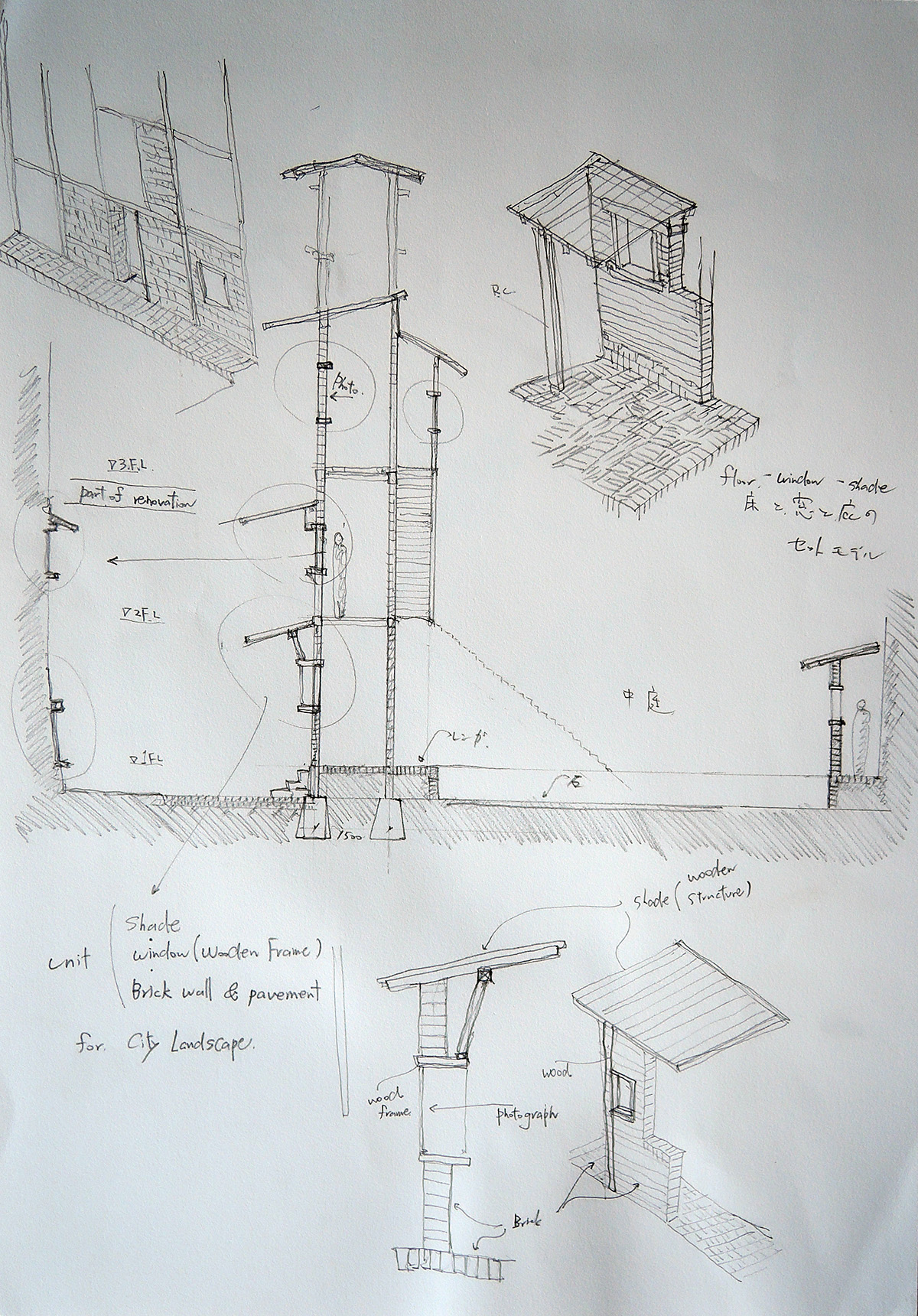

This Idea, setting one big wall and a floating slab, is for supporting a restored facade which has a traditional style and potions with wooden structure.

But this method is too much exaggerated and not fit with the local city landscape in Patan.

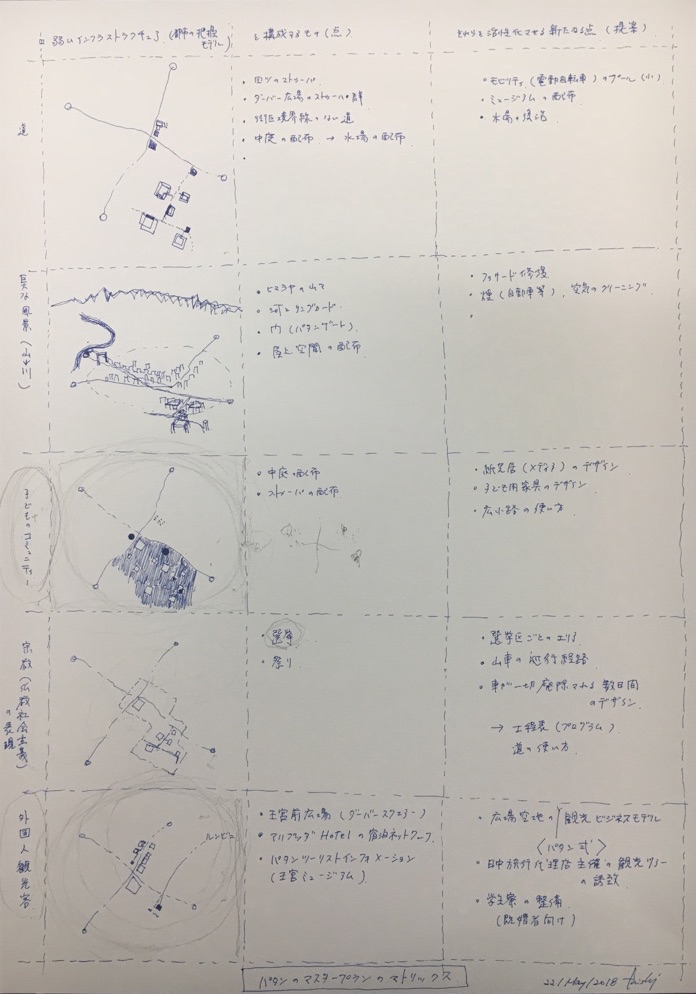

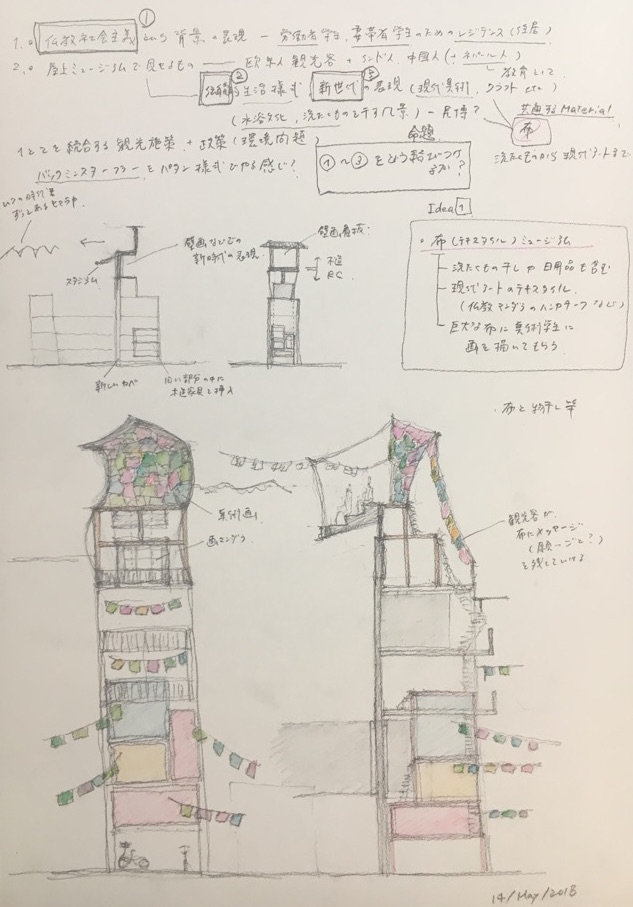

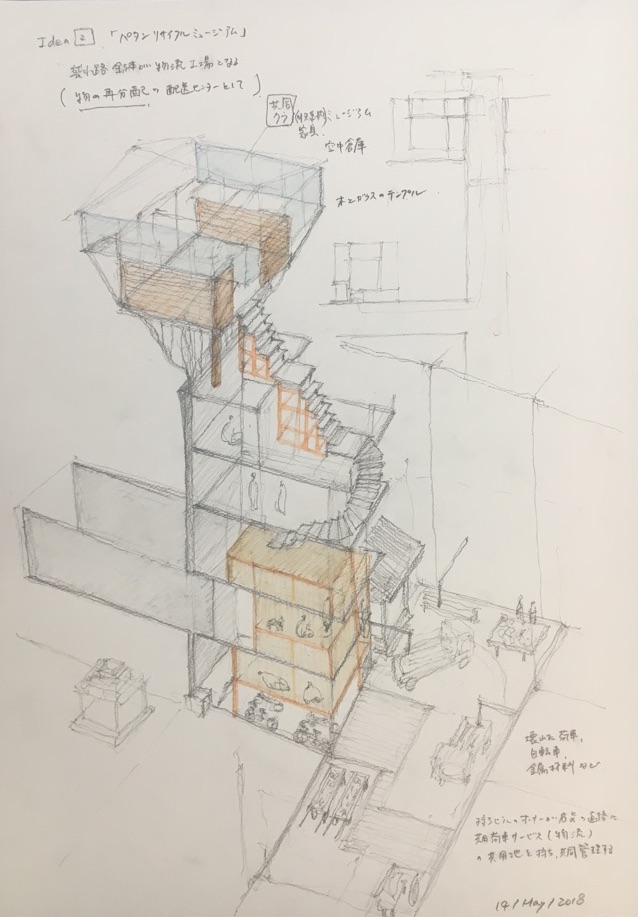

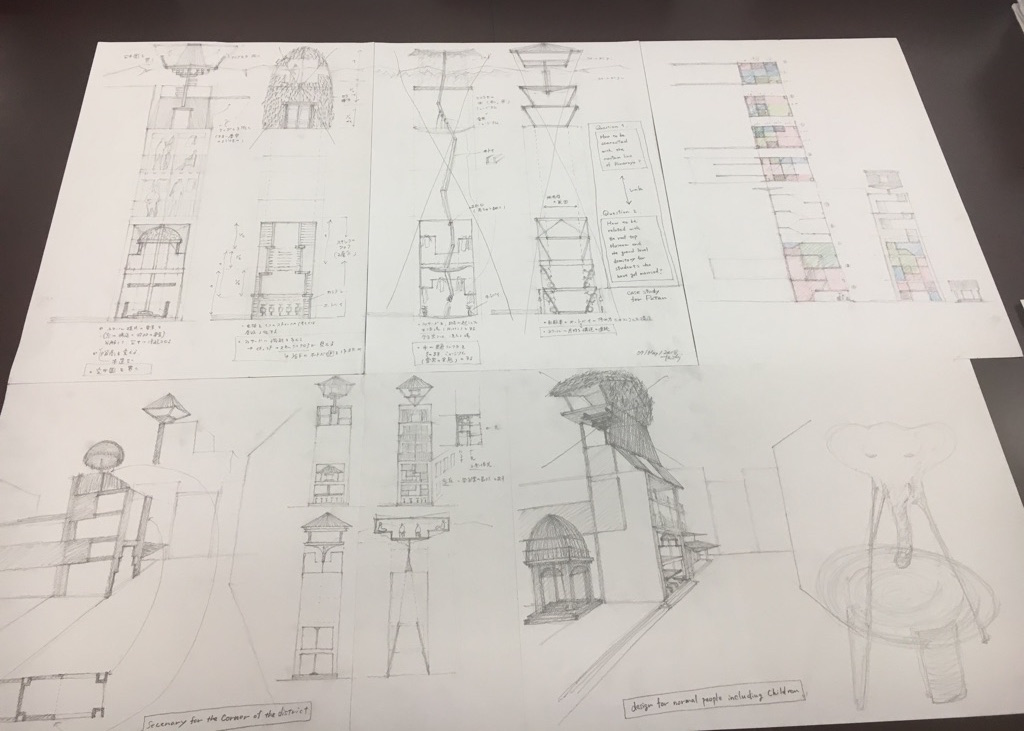

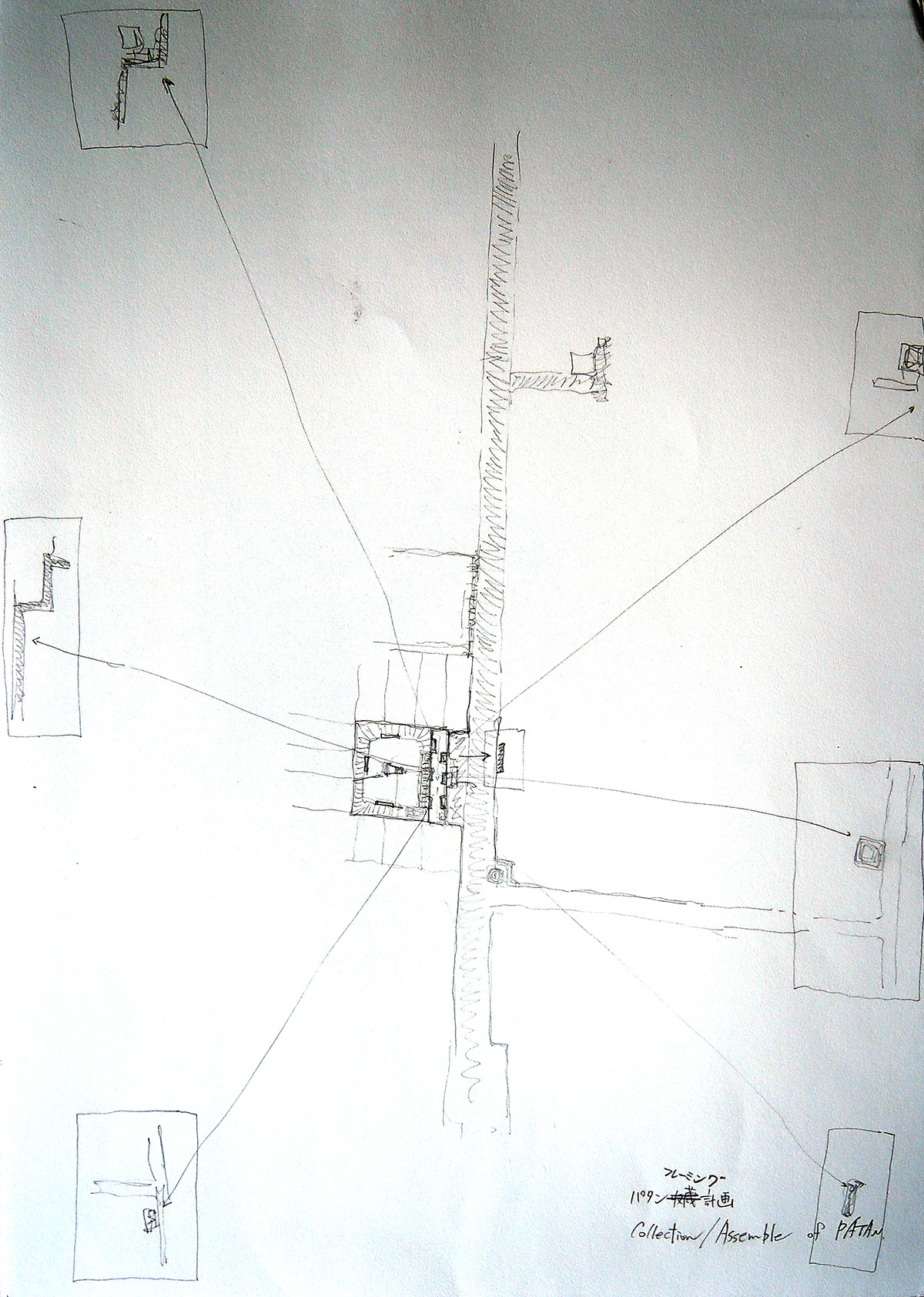

パタンの計画は、共通の領域に対して別々の敷地と建築の設計者を決めて進めている。作業は完全に個人で進め、それを定期的に持ち寄る。

石山は持ち寄られたスケッチを眺めて、意見は言うが、こうしろと決定はしない。意図的にそういう役割に徹しているのだろう。

これまでの私たちの打ち合わせの中で、全体の考えを話し合ったりもしたが、広範な問題と領域に対して唯一の価値観で応じる危険を取り除くため、 初めから全体像を共有するやり方はとらないことにしている。

そうした過程で、個別の異なる設計から同じスケッチが生まれたのが、この二葉のスケッチである。

個による集団設計の質を上げていくことも興味深い。

渡邊大志

a document of study for Patan City project

a document of study for Patan City project

a document of study for Patan City project

古都の中心街のデザインと再生12

「時間2」

その土地の歴史は計画対象地の広さが大きくなればなる程に厳然として浮上してくる。

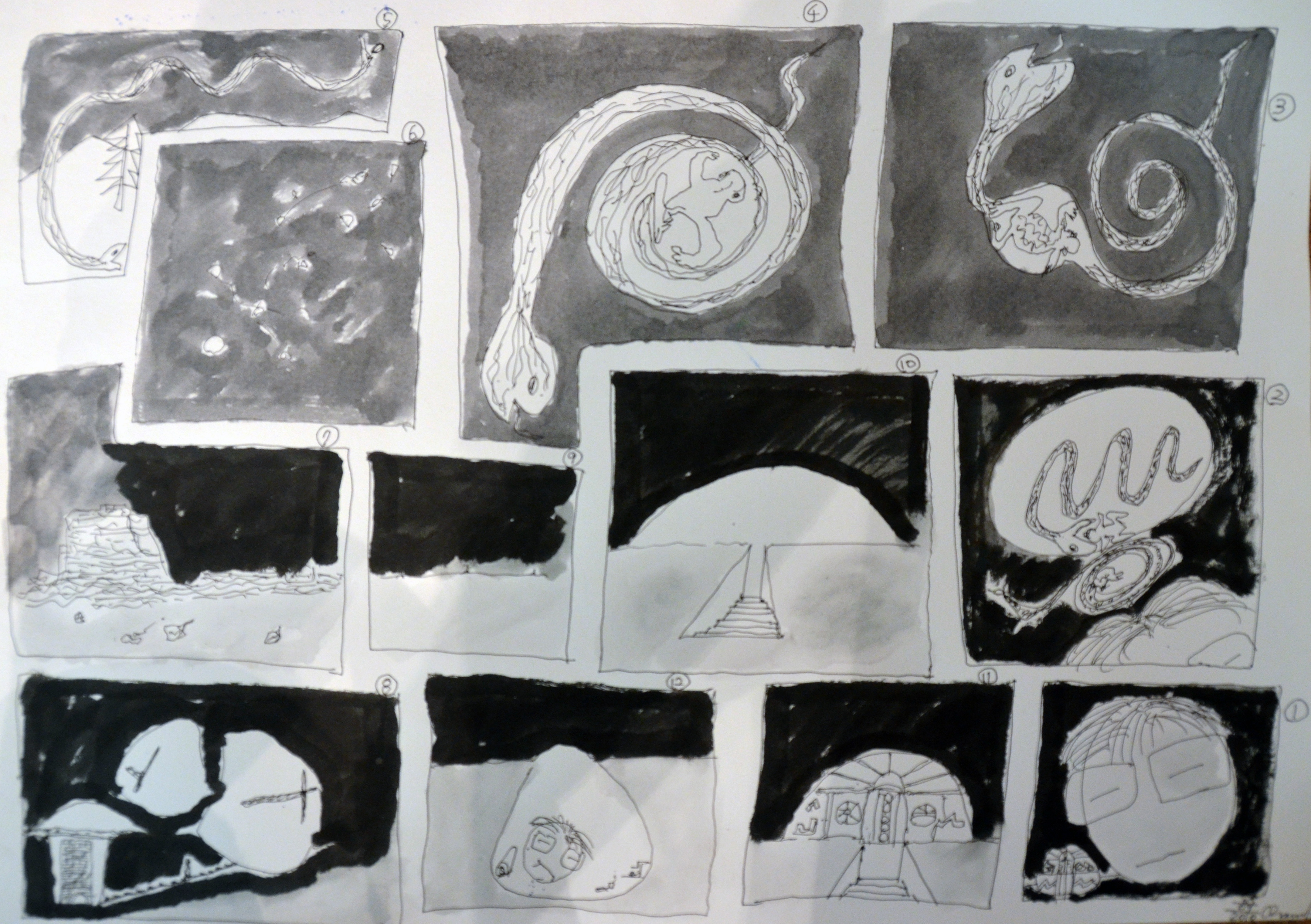

このドローイングはベトナム中部のダナン、五行山エリアのためのものである。金子兜太さんに梵鐘に鋳込む俳句の「書」を依頼したのは先に述べた。この地は古くは海底であり5つの山が会場に露出していた。竜宮城伝説が生まれた地でもある。中世となり日本からの遣唐使の大型船が出入国した港もほぼ特定されてある。絵入りの「アニミズム紀行」に示した2012年のカトマンドゥ盆地の今は、ダナン同様に海底ならぬ湖底に在った。我々の計画案では、それは広域計画ならぬ、小さなモノで表現するしかない。また、それが小さなモノ、あるいは建築の可能性でもある。

石山修武

古都の中心街のデザインと再生11

「時間1」広いエリアの計画について 2008年世田谷美術館「建築が見る夢」参照

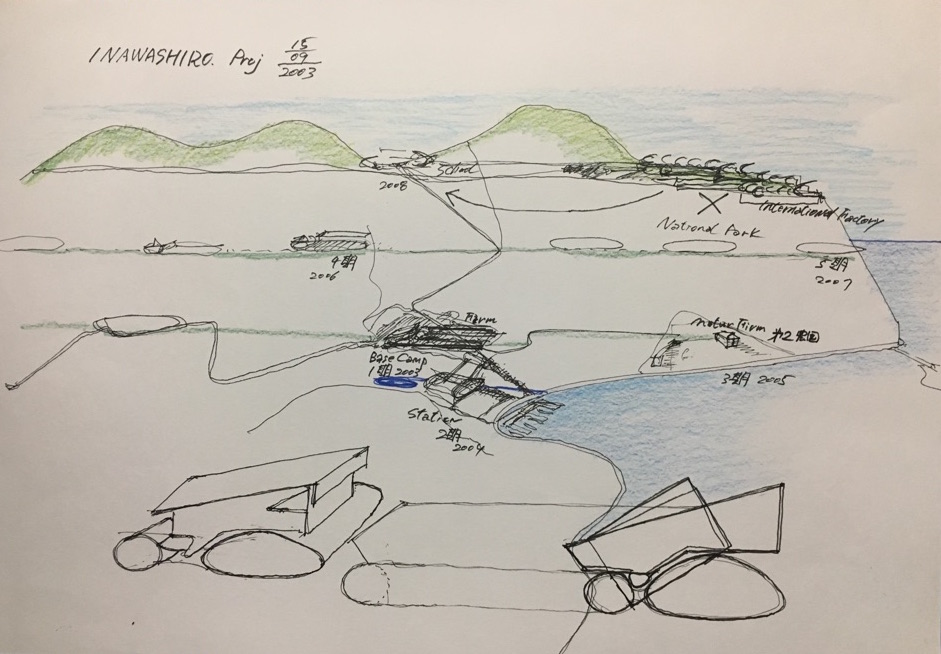

福島県猪苗代湖畔の計画である。

自然の中に人工物を散在させる計画であった。

スケッチ中第1期のベース・キャンプと名付けたモノは不満足なものではあったが実現した。この計画の要は山頂近くに考えていた風力発電装置と住居をミックスさせたものであった。高い山の上であったので、そこにいたる工事用の道路も作らねばならないのであった。第2期の大きな倉庫は「時の神殿」として実現させた。自然の中とは言え、広く大きなサイトのデザインは困難であるのを実感した。「時」を味方に出来なかったら広いエリアのデザインは不可能である。ましてや、都市の内の計画はひとつの世代でなし得ようもあるまい。「時」に対する自身の生に対する想像力が必須である。

石山修武

古都の中心街のデザインと再生10

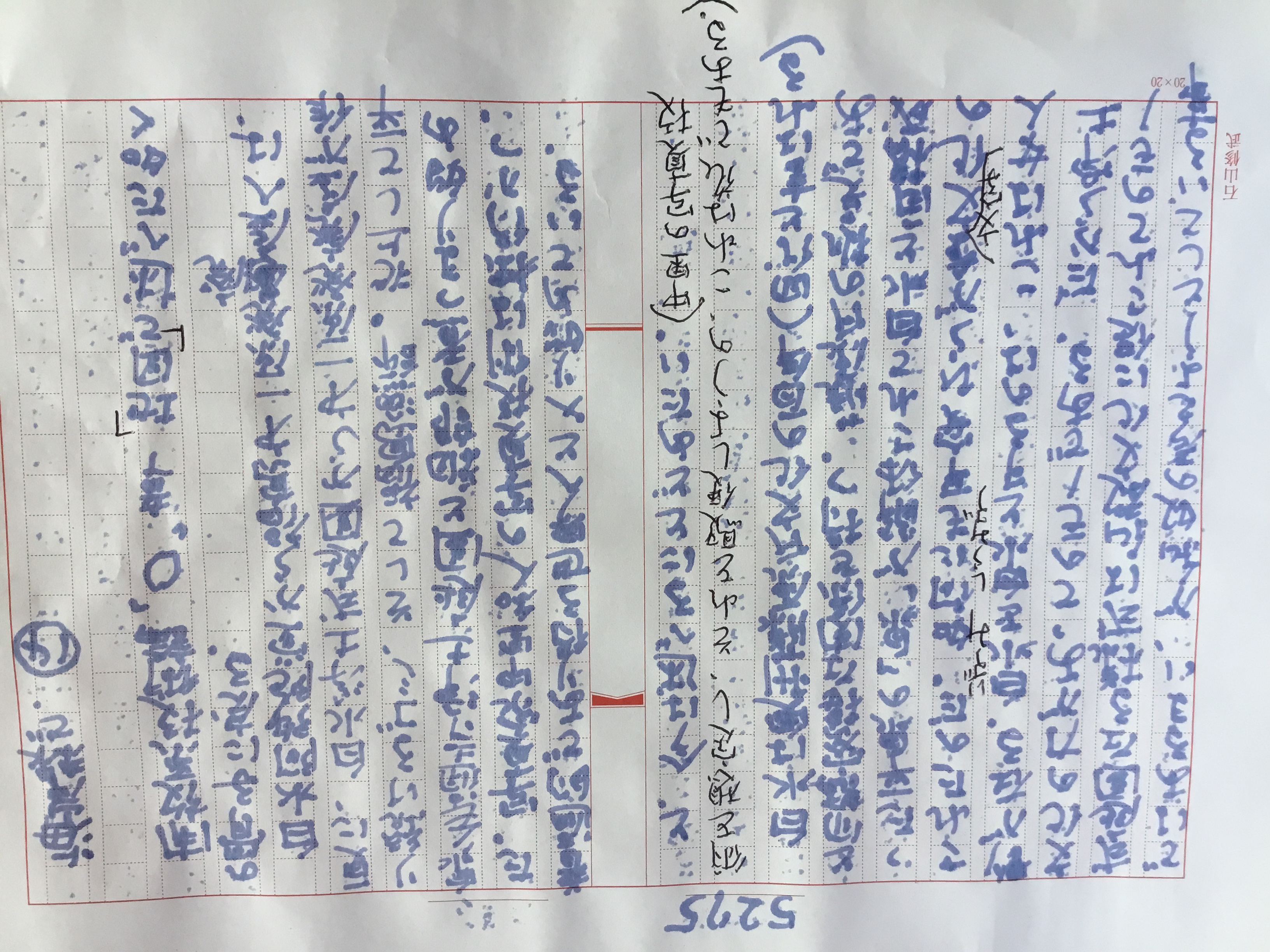

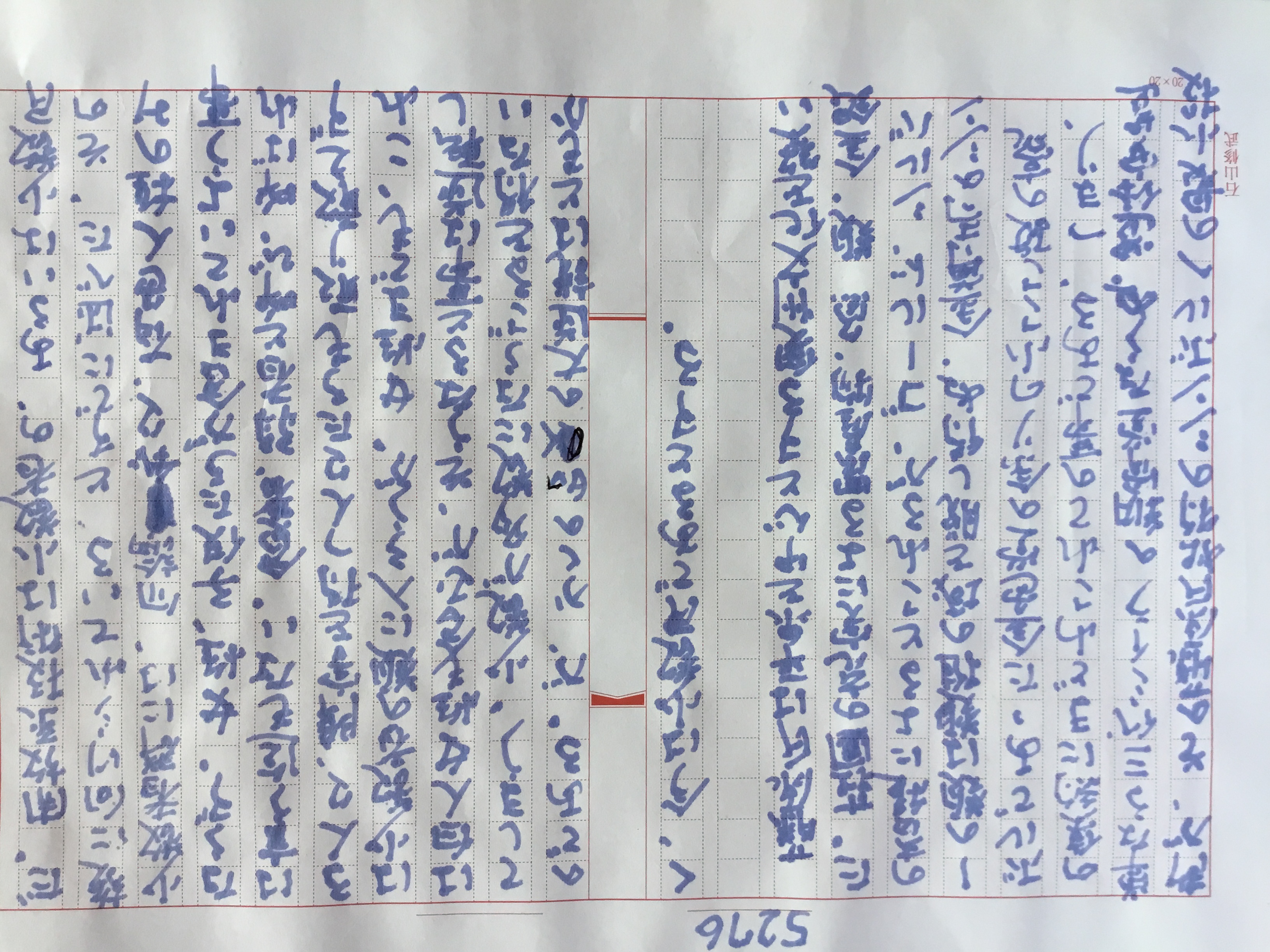

日本国内でのわたくしのささやかな仕事のなかでは、伊豆西海岸松崎町での仕事が、計画方法として今のパタン市での計画に近い。

松崎町の牛原山=うしろ山はパタン市における4つの大きなストゥーパであった。

決して少なくはない「物体」を実現させた。ドローイング中央に示した中庭型の街区計画は実現できなかったが良いアイデアであった。

今、それに場所を変えて再び取り組もうとしている。地球を人工衛星から観する広大な視野を想像力として今は味方にできる。

創造の喜びは地球上の距離(ネパール、日本の)を超えて今は現実として考えることが出来る。

石山修武

石山修武

真昼の銀河鉄道は、地球上の現実になす土木工事である。

その事は何よりもまず、はじめに言っておく必要がある。

芸術ではない。

時に芸術らしきを演じねばならぬこともあるけれど、それは手段であって目的に非らず。

銀河鉄道を名乗れば、日本人であれば誰もが東北の宮沢賢治を思い起こそう。(*1933年死去)おそらくはモーリス・メーテルリンクの『青い鳥』(*1908年発表)を下敷きにした色濃く仏教的諦念の産物である。

その魅力を知らぬのわけではない。

しかし、今、あの夜の銀河鉄道に乗り込むわけにはゆかぬ。

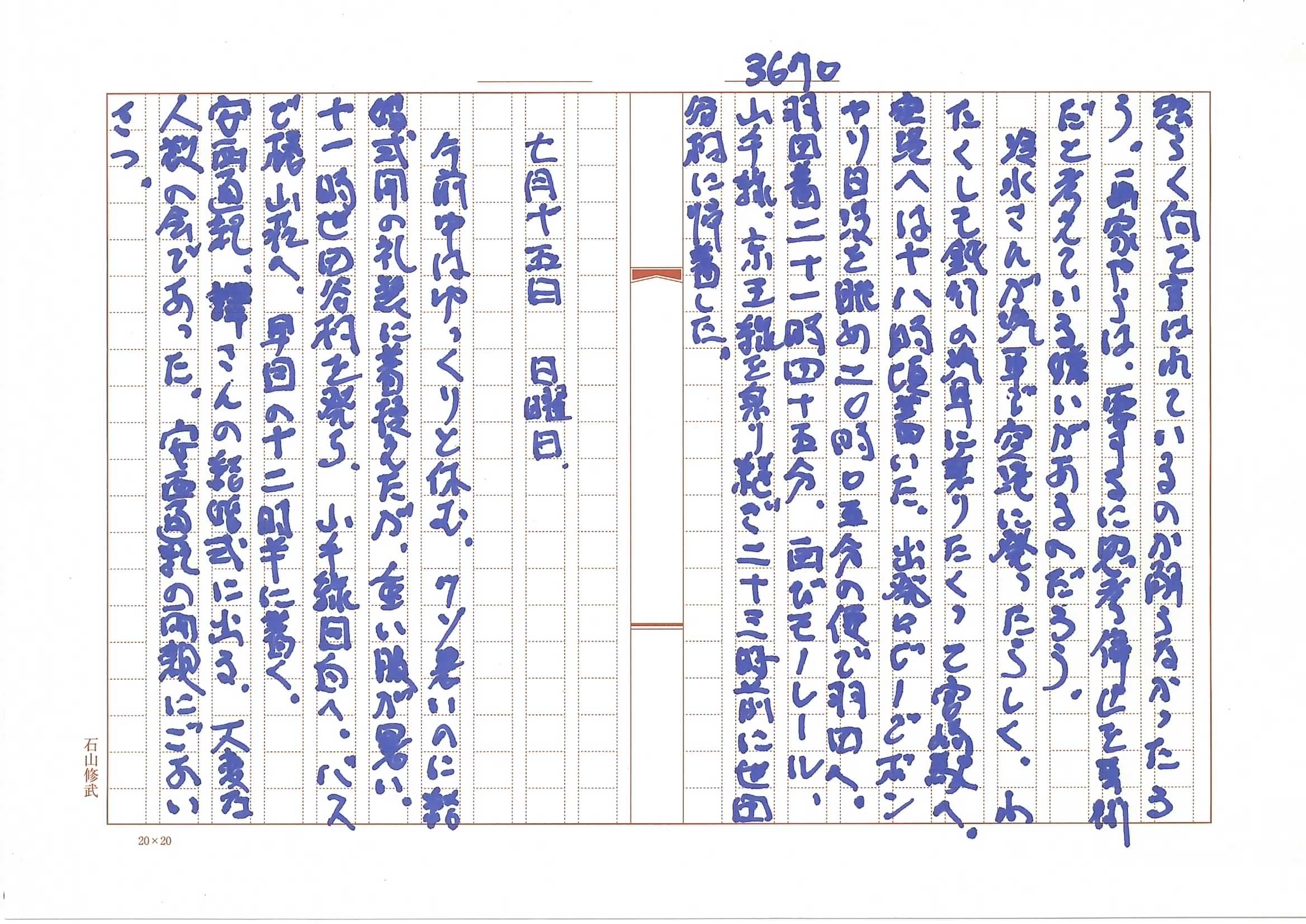

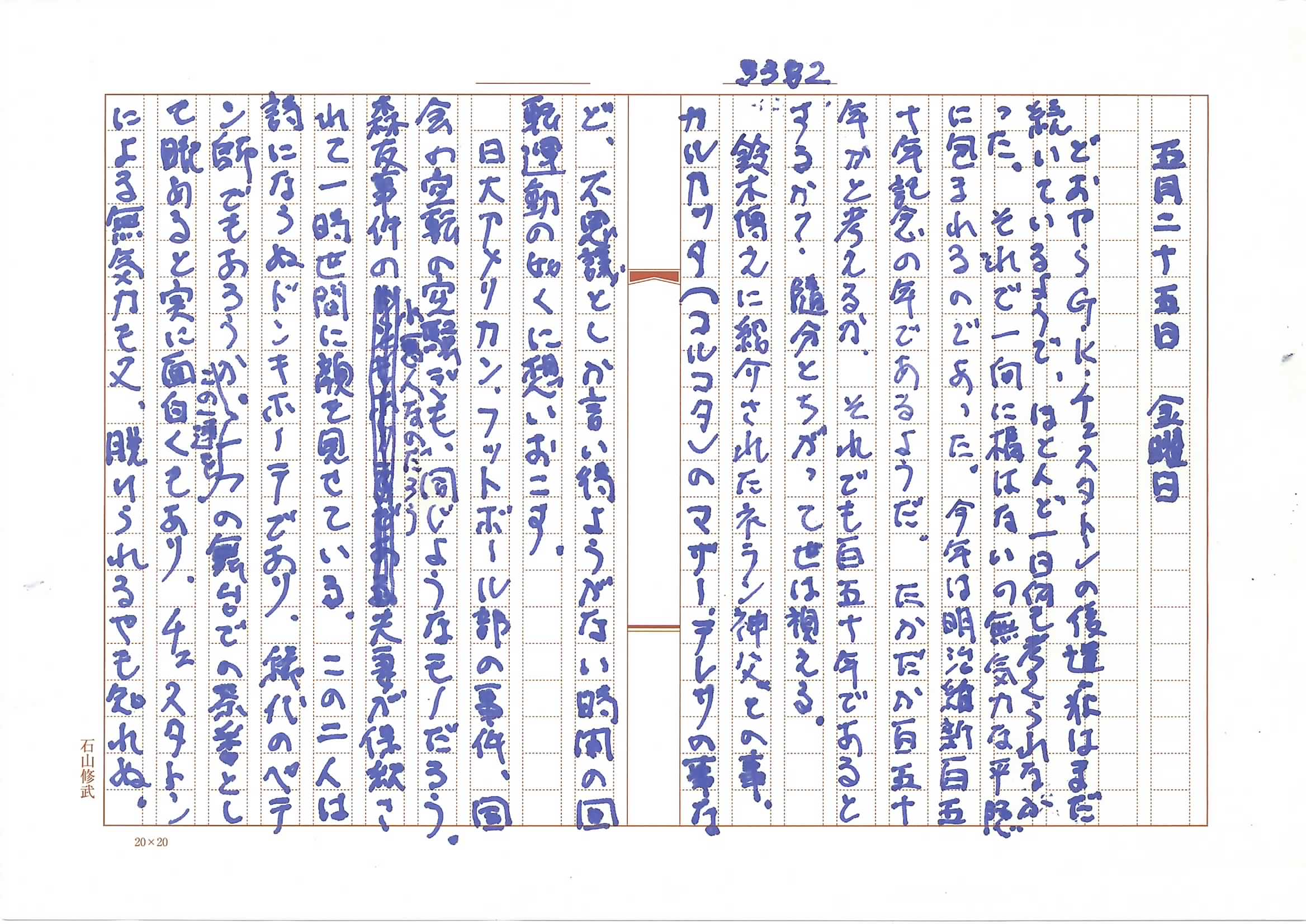

真昼である。連日西日本は35℃をこえようかの酷暑だ。日本列島のド真中を自負している岐阜は40℃を遂に超えてしまった。アツイ。東京は呑気にしてて、自民党議員が赤坂に集まって災害地の辛い事情をほおかむりの宴会で、又も正体を暴露している。が、何しろ真昼の蜃気楼上の日本国であるから、それ位の事はどう言う方がオカシイのやも知れぬ。そんな事はあり得ぬが、あり得ぬ事が、どうやら連続して起きてるのが、今の日本列島である。国会議員諸君の頭脳の中の光景である。まったく野党もひっくるめて国会議員の知性、品性、共に崩壊してしまっている。

国会議員の頭脳内風景は完全に廃墟である。でも、それを選挙で選んでいるのは我々なんだから、奴等の頭脳内風景は実ワ我々の脳内の写し鏡である。国会議員が間抜けなら、我々も又、阿呆なのである。

阿呆が間抜けを選ばざるを得ぬのが民主主義であるのならば、選挙としうその根幹のシステム自体がやはりオカシイのであろう。

ひと昔前、わたくしの文章作りの師匠筋でもあった山本夏彦翁(*年を経たワニの話・レオポール・ショーヴォ)は、女性に選挙権を与えてはならぬと述べて一部に顰蹙をかった。

でも、翁の意見も又、誤りであった。

むしろ昨今の社会を観察するに、むしろ男性諸君に選挙権を与えては、もう、どうにもならぬのである。今は異界の住人である翁にそう伝えたいくらいだ。

暑さにかまけて一気に言うが、そんなドロ船状態の日本国であるから、そこから脱出する方法を考えるのが一番ではないか。

真昼の銀河鉄道は、そのための導線である。

暑さにかまけて更に急ぐが、鉄道と言ってもJRや各種私鉄の所有する如くの、レールがあるわけではない。

さりとて、賢治が幻想した、夜中の銀河鉄道でもあり得ない。

幻想へと逃げるのは、あまりにも容易すぎて間違いを犯す。

それくらいの事はすでに知らざるを得ない。

「真昼の銀河鉄道」は実際の荒地に小さく建設する土木工事である。

あまりにも暑いので、今日はこれ位にしておく。

2018年7月21日

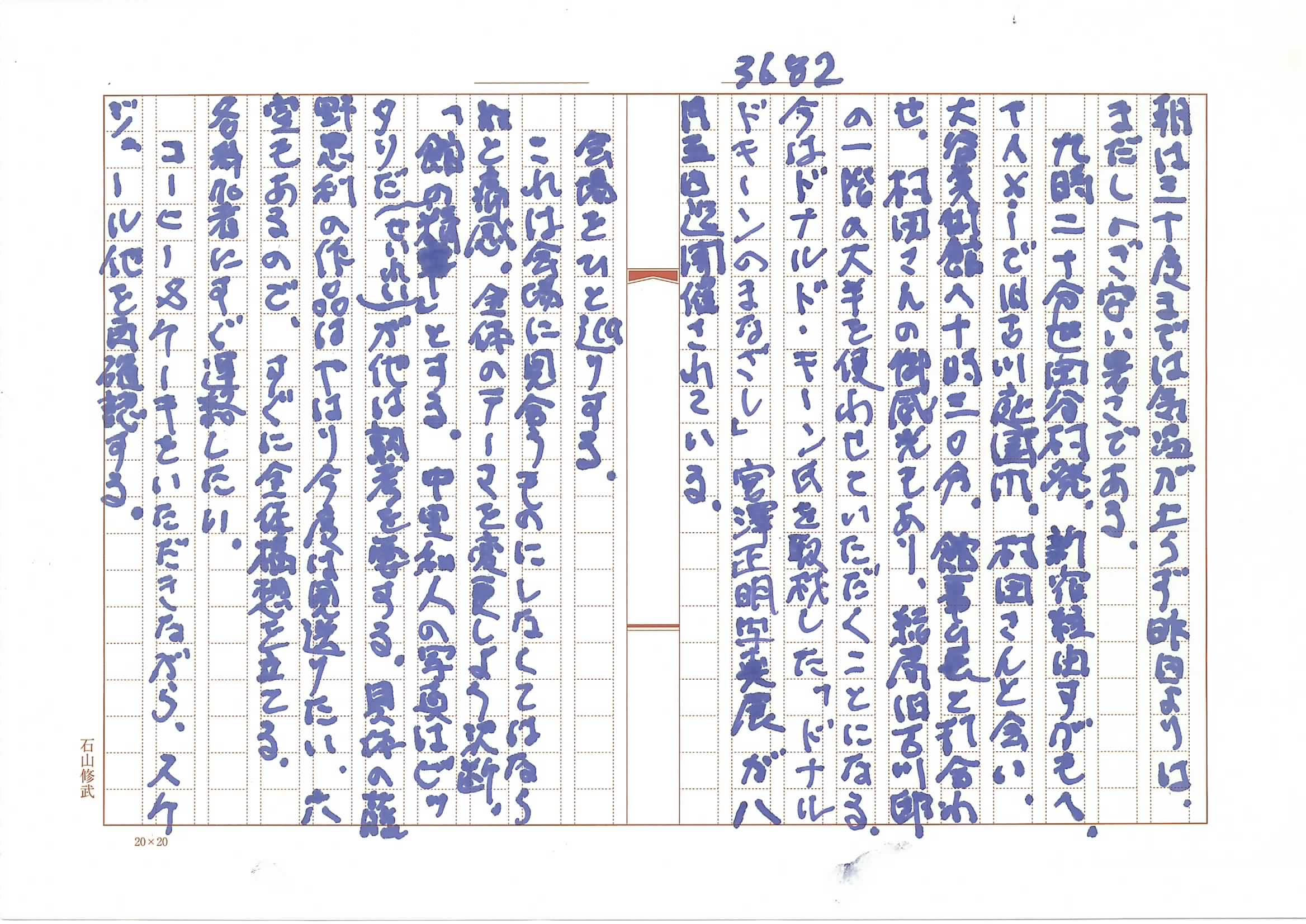

「家屋」および「家屋のつながり」について考え始めたい。

わたくし自身は「家屋」の設計、および建設は自身の「家屋」である「世田谷村」の建設でそのキャリアには終止符を打った。もお手を染める気持ちはない。

それでも決して短くはない時間をそれに費やしてはきた。

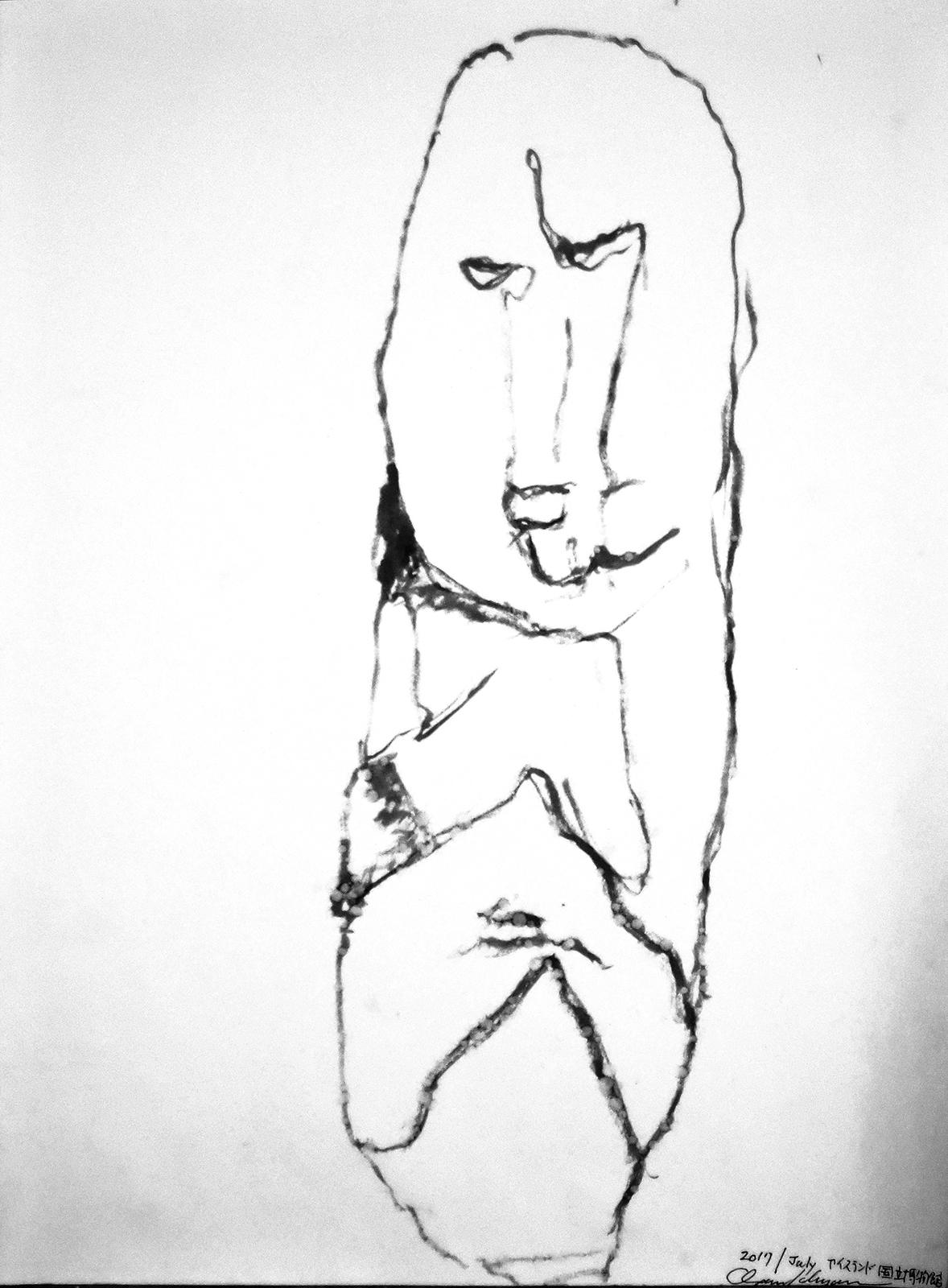

アイスランドの旅を振り返ることで一度その事もまとめてみたい。それに足る、つまりはもうこれで止めてよかったと振り返る「物」に出会ったからである。

遠い氷島で、どおやら普段の日々を暮らさざるを得ぬ日本列島の、しかも伝統らしきを考えざるを得ぬことにもなった。

ここに図版として示す「家屋」らしきの姿は人間が住み暮らす物体としての機能を持たぬ。これは水を産み出す、恐らくは「水の家屋」なのである。「水の祠」と呼ぶのが我々には身近でもある。

日本列島には神社の数以上に無数に近くの祠が在る。それは神社の在方程には政治社会との関係も薄く、しかる故に個々の日本人にはより深い関係を持つとも考えたい。

世田谷村には残念ながら人間の墓場はない。けれども少なからぬ生物たちの記憶の銘としての印は散在している。死んだウサギは梅の樹の根元に埋めたから、毎年咲く梅の花の繰り返しの度に、薄幸であったウサギを思いおこす。家に紛れ込み、命を失った小鳥の墓もある。

隣の烏山神社の境内にも少なからずの祠がある。それらは皆、立派な本殿よりも余程、由縁がはっきりしているようだ。

年なりに少なからず、特別な光景を見た積み重ねがある。幾らガラクタばかりの近代の産物の光景をは言え、やはりそれが自分の記憶の中で、時の経過と共に無意識のうちに編集されるのであろう。何を編集しているのかと言えば自身の眼球の網膜に意識下の選別能力らしきものだ。その能力は誰にでも備わっているもので、つまりは体験の歴史そのものではある。体験の歴史を持たぬ人間なぞは居やしない。それを意識的に積み重ねている人なぞもいない。自然のうちにそれは成される。それとは別の系に属するだろう日記と言う万人の自由な記録の形式がある。人それぞれに、それぞれの才質なりの記録欲の表れである。これもまたほとんど無意識のうちになしている。眼球も又身体の巨大な網の目状の諸神経の系統下にある。それ故ここで言う才質は二つとして同質なものは無い。人間の数程に非均質である。

コンピューターはすでに万物の事象の如くが発信する記号化された情報を、無限に近く記憶する能力を持つ。

しかし、その記憶し得る単位は記号であり、それ以上のものではない。それ以上のものとは個人としての人間の個々が又、生命体として備えている象徴化の力である。象徴化はそして個々の個体の身体能力の差異によって作り出される。

人は良く記憶する部分と、記憶を嫌う部分とを持つ。その選別方法や量的相違は良く言われる個性として表れやすい。個性の中核は記憶の組織化である。記憶の形式こそが個性であるとも言えよう。近年良く言われる如くの、デジタル人間、アナログ人間の通俗的な区分けにもそれは通じるのである。

わたくしは意図的にアナログ人間の道を選んでおり、現在進行形でもある。アナログは端的に言えば歴然として時代遅れである。恐らくは将来(それがもしあるとするならば)は数的には絶滅種の径を歩むことになる。

しかし、人間の生命力の中核とも呼びたい表現欲とは、これも又記憶がなせるものだが、人間は皆、性能としては同じであるとする考え方とは、極北に位置している。

記号化とは象徴化の因子の散乱である。

デジタル思考の極みは電子写真である。今現在、人は極めて容易に記録として写真を取り得る。メモすることは不要で、それは手撮りの写真に置換されている。

しかし、ほどんど無数に得られていよう、電子写真のそれぞれはどのように人類の記憶の内に編集させているのだろうか。それ等は無限に消費のアナーキズムの内に散乱する断片にとどまるだけなのではあるまいか。何の「物語り」シナリオへのベクトルを持ち得ぬ。

つまり、言いたいことはこうなのだ。

ありとある記憶の編集(再構築)にはシナリオが不可欠であり、記号化の方向にはそのシナリオがないのである。シナリオとは物語である。物語とは、ウィリアム・モリスが、すでに近代都市ロンドンに「荒地」を視た。幻視とは異なる類の「社会」そのものへの構想力である。視ることは考えるに通じ、しかる故に誰もが常に構想力の断片を持つのである。象徴化は特権的な力ではない。万人が持つものである。

ウィリアム・モリスの「ユートピア」は、すでにあり得ぬ革命の裏窓の如くで会った。その裏窓から視えるモノ(光景)は極めつけに少ない。

そして、その極めつけに少ないモノの内の一つが「祠」なのである。

祠は社会から独立した、極めて個人の小さな記憶にそのルーツを持つモノである。

そして、その小さく独立した個人の記憶がされど、かろうじて「物体」としての存在形式をその集団化へのベクトルを持ち得ていることに着目したい。

大きな変革は望み得ないのである。それはウィリアム・モリスの挫折の歴史そのものでもある。

でも希望はまだ無くはない。徹底的な小さな変革=微細な革命とも呼びたい世界の呈示は、今こそ、必迫したリアリティを持つのである。

ウィリアム・モリスが「氷島」で視ようとしたのは何か、それをモリスは充分にリアリズムの内に記録することは遂に無かった。

「サガ」とはなんであるかと考える方法よりも、モリスは「サガ」に何を視ようとしていて、遂に果たせなかったかを考える方が可能性があると考えたい。

そして、その入り口は極めて具体的にこの「サガ」の光景である。

モリスはこの場所に立った。何故なら「サガ」に大きな関心を寄せていたからだ。

その時に、この小さな祠状があったのかどうなのかは触りようがない。モリスのアイスランド紀行には、この光景は記されてはいない。

しかしながら、モリスの紀行を読み重ねるうちに、一つの事に気付かざるを得ない。

モリスの極北の旅とも呼ぶべきに秘む、水とその旅の関連である。

モリスのアイスランドの旅は河をを繰り返し、横断し、そして時にそれを小刻みに遡行する旅でもあった。遡行を続ければ氷河に到達しよう。氷河、すなわち氷の河である。

そして伊藤毅研究室の調査団の一員として、アイスランドに於いて、初めて訪ねたのも又、深く「水」と関連していた。

それは、どおやら「サガ」とも深く関連しており、「サガ」を象徴する場所でもあった。

それは今では海底に在り、地上から深く掘り込まれたアイスランド国立劇場の地下深くに秘匿されてあった。

恐らくは大きな、作り出された「物語」の体系であろう「サガ」の最も象徴的な場所は海底にあった。そして、その上に「サガ」を象徴するのであろう国立劇場が建造されていたのである。

人間は知らず、知らずのうちに、集団の直感として近代に於いてさえ重要なことを成している者達ではある。

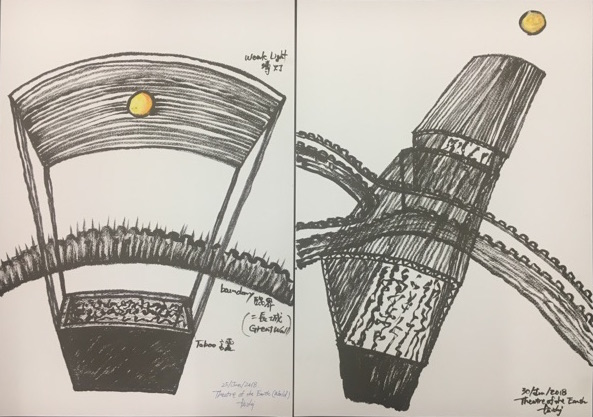

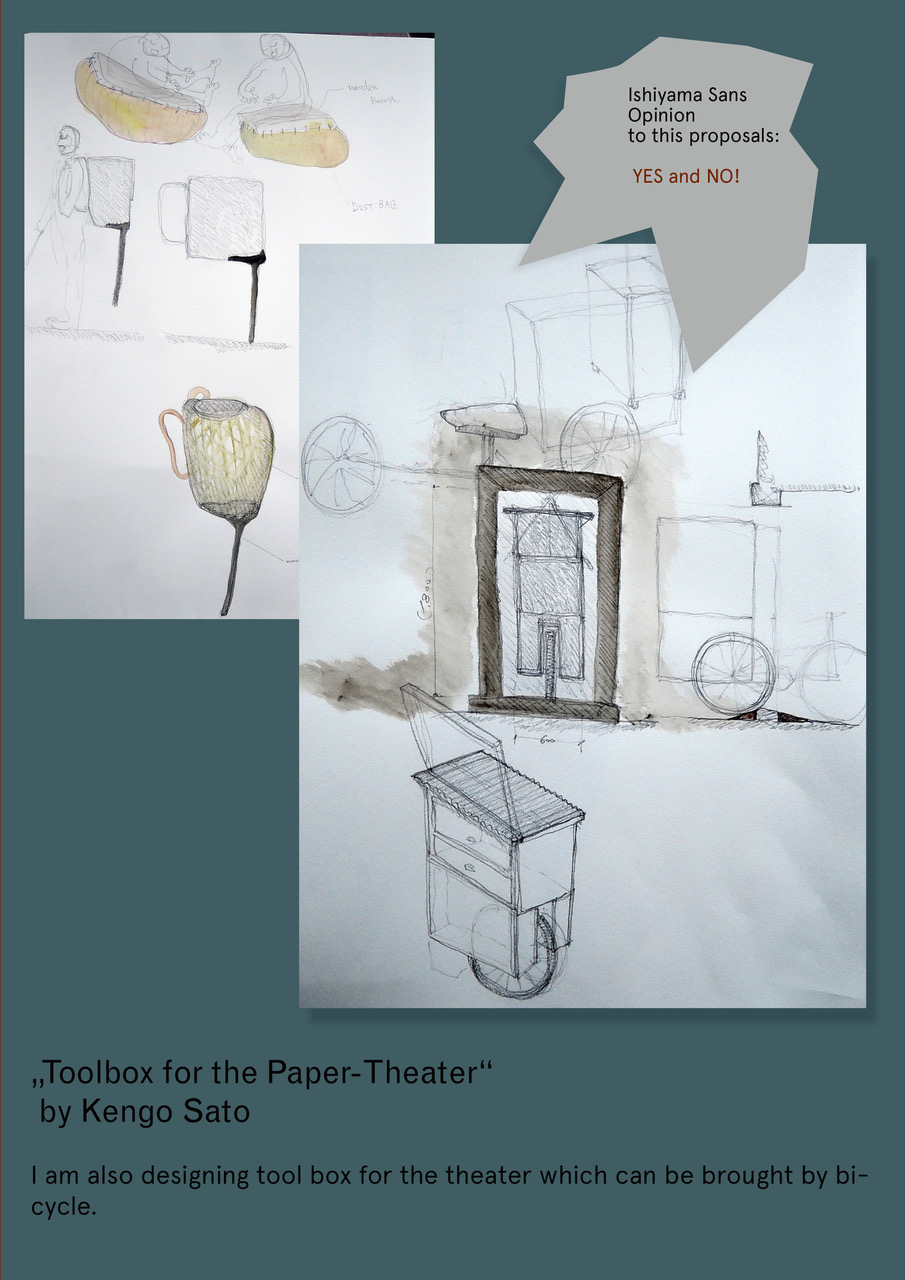

To Kengo Sato

My answer is 'Yes'. Continue to work.

Osamu Ishiyama

Project of 'Asian' World Theater.

location is a border area between India and China.

This shelter will be also for refugees.

Project of Patan.

Kengo Sato

To Kengo Sato

I will enter the second step of communication design.

It will be one on one style.

Today I will show you its reason and history of mine.

27th Jun. 2018

Osamu Ishiyama

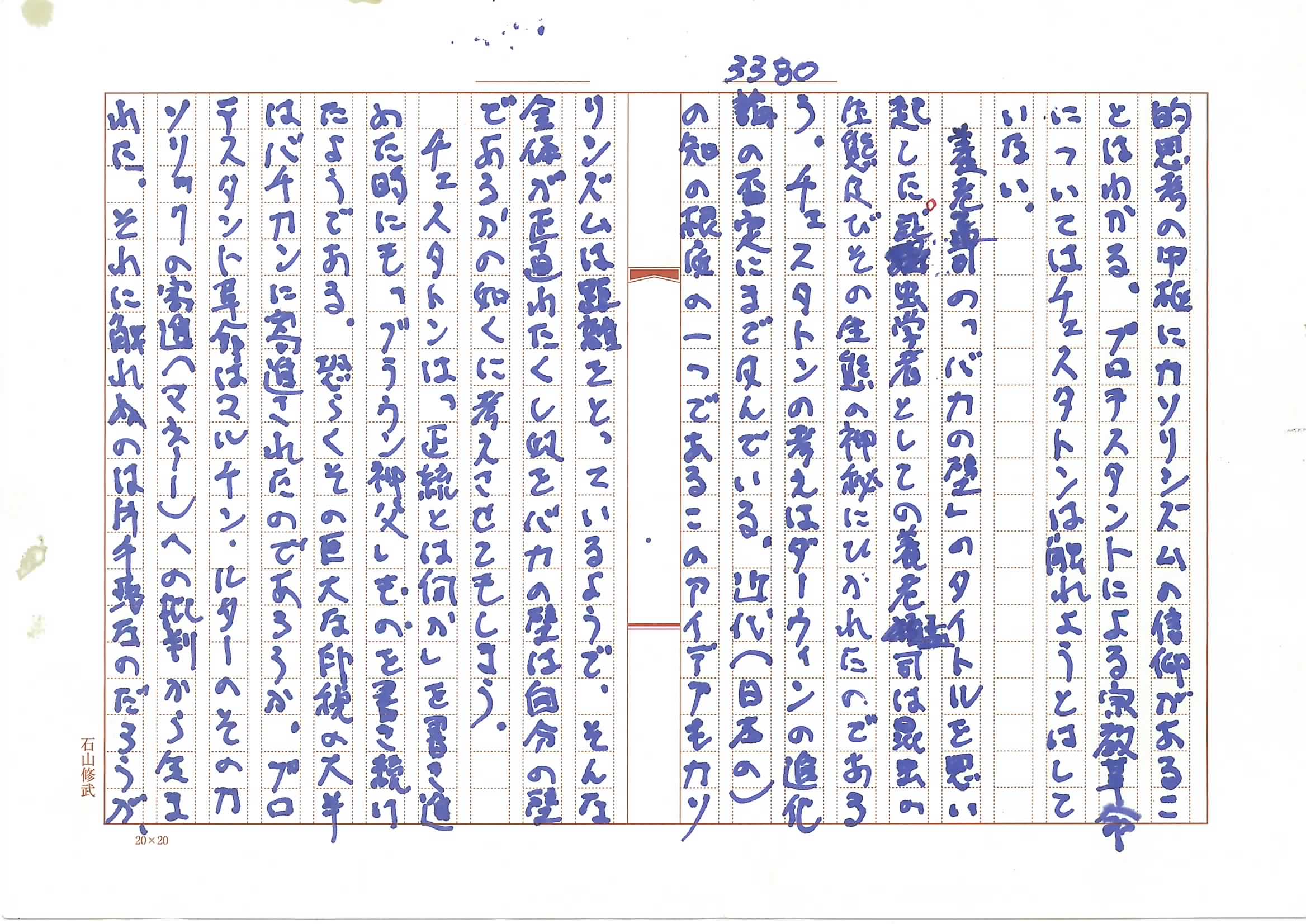

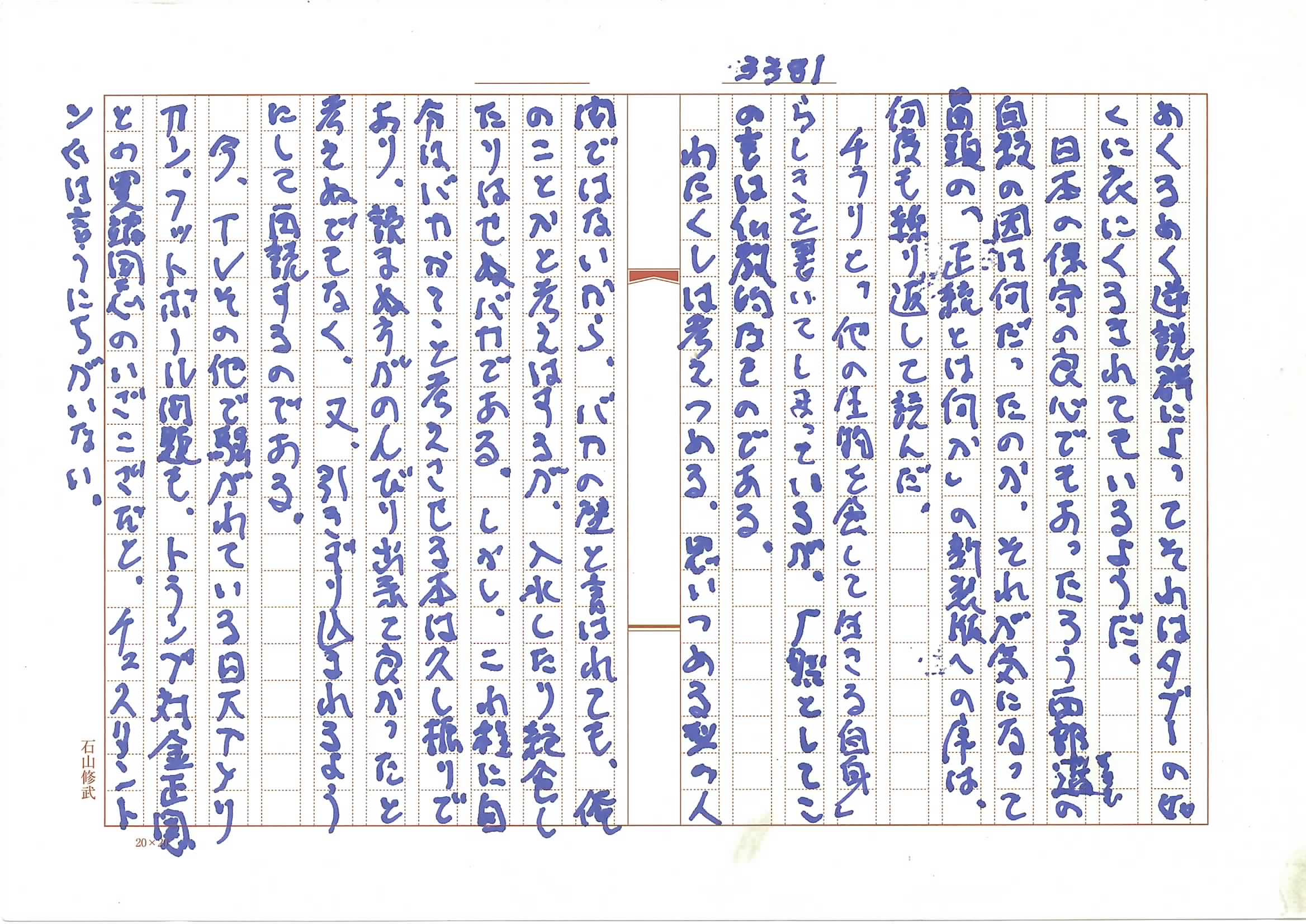

「教育によるモダニズム・デザイン」について

一般的にモダニズム・デザイン とされる傾向の本質は、教えやすい規律の如くを持つ。教える側のロジックである。

それはひいては作りやすいの生産性至上主義ともなり、教育の現場にもそれが幹となって導入されてきた。日本においてはその文明の西欧化の幹があり、一流大学程建築教育は太く、二流三流と下るに従ってその枝は細くなる。

それはヨーロッパ建築史におけるバウハウスの起源にまで遡行する階層性の問題である。

キリスト教世界の近代化社会論理の表現としてモダニズム・デザインは生まれた。ワイマールの巨人ニーチェが言う神は死んだは、キリストのことであり他ではない。

ワイマールのオリジナル。バウハウススクールは総計30名程の教員、生徒を収める食堂を兼ねた小屋状の後者から始められた。

(※)デッソーのバウハウス校舎(ワルター・グロピウス設計)をモダニズムのオリジンと我々日本人は教育されてきた。これは誤りである。

ドイツではワイマールVSデッソーの裁判が起き、最高裁判所によってデッソーは敗れた。(バウハウスの名の使用を巡る争いであった)

バウハウスのオリジンはワイマールである。それは歴史教育においてはまだ知らされていない。繰り返すが明らかな間違いである。教育によってモダニズム・デザインはヨーロッパ、キリスト教社会の階層性を保持すべき規律として受容された。ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、イリノイ工科大学のアメリカ建築教育はバウハウスネットワークとしてそのシステムの許に構えられた。

(※バウハウス国立建築大学学長であり、デッソーとの争いに永年携わってきた、ジェラルド・ツィンマーマンの言である。)

初期バウハウス(ワイマール)はアドルフ・ヒットラーの政治的努力により、資金がまかなわれた、その力によりVolks Haus、Volks Wagen(国民車)概念が生まれたのである。ハイデガーが初期ナチズムに共鳴したのはその由縁である。あらゆる運動らしきはその始まりに

多くの美質があり、やがてその美質の原理性故に腐乱する。

日本における前川國男等による、Volks Hous(国民住宅)の考えはそのその直写であり、すぐに日本の建築家たちによる、「ローコスト・ハウス」研究、デザインへと短絡した。

ドイツではその考えはフェルディナント・ポルシェ博士のすぐれた車のデザインを産んだ。Volks Wagenのオリジネーターはポルシェである。

日本では前川國男、坂倉準三、吉阪隆生がフランス留学の対象として、ル・コルビュジェの個人アトリエで学んだりが、モダニズムの始まりとされるが、これも又誤りに近い。ドイツとフランスの遠いよりも遠いのである。

オリジナル・バウハウスの教育陣には、モホリ・ナジ、パウル・クレーなどの芸術家が参加した。

その教育システムは建築史家・渡辺保忠による早稲田建築教育の初期教育として取り入れられた。

わたくしは第1期生であった。

バウハウスの芸術家たちにならってのプログラムであったから極めて個性尊重、それぞれの才能を第一に考えてのものであった。それ故、極度の少数教育を主張した。

デザイン能力の無い者に教育したって仕方がないの考えでもあり、当時の我々学生には到底受容できよう筈もなかった。

ワイマールのオリジナル・バウハウスでの学生数は15人弱で、教授陣の人数の方が多かったのである。面白い教育だったのだろうと通説に考えたりもした。

そのスケールの内で有名なワルター・グロピウスVSヨハネス・イッテン(ドイツ表現主義とされる)の理論闘争もあった。大学とは言えよう筈もない小さな社会での論争は血みどろの闘争であったのだろう。論争上手で、デザインをせぬグロピウスが勝利を納めたが、それはその後のモダニズム・デザイン教育のグローバル化の起点でもあり、内に巨大な問題を含んでいたのである。

それは芸術家と工学を主とする技術家との分断につながり、今の日本の建築教育全般にいたるのである。

モダニズム・デザインはバウハウスの建築教育のグローバライゼーションそのものであり、それでしかない。

ワイマール・バウハウスの様には巨大な墓場がある。墓場には諸々のタブーも又埋葬されている。

ワルター・グロピウスのデザインとされる空に舞い上がるドラゴンのモニュメントが密やかにある。グロピウスは自分の手でのデザインは不得意であり無能に近かった。女子学生の手になるとの説もある。わたくしが主宰した佐賀県における、早稲田バウハウススクールにおける、カリン・ヤシケ女史による「タブー」に関するレクチャーは実に興味深いものであった。バウハウス型箱のスタイルは子供が宝物を密かに隠そうとする「宝物の箱」すなわちタブーであるとした。

「死体」も又、不浄なものとして棺桶に納められる。

棺桶スタイルはタブーを封印するものとして論じられたと、わたくしは受け止めた。

アイスランドの短い旅で実感させられたのは「サガ」と呼び呼ばれる、極めて小さな、しかも特異な風景への、この地独特な感覚が日本人のそれと近い事であった。

大型旅客機による安価な外国への旅を知る以前の、小さな島国の内で延々と、巨大な風景を知らず、それ故に小さく限られたスケールの内で、その生活の日常が育て続けた潔い感性である。

日本中いたるところに在る神社、あるいは小祠が置かれた無数の小さな風景そのものである。大量の海外旅行者が発生する以前、日本人は小さく限定されたスケールの中の特異点らしきに限りなく愛着を持ち続けた。

古く由縁(ゆかり)を持つ神社はそんな場所に構えられ続けた。神社や鳥居をことさらにセットしないで良い場所は、山そのもの、あるいは川や泉に、神性を感受し、その空間を好んだのである。

その典型は大和三山の在る風景、そして、そのスケールだ。香久山・畝傍山・耳成山は標高二百メーターに満たぬ、いずれも低山であり、その低い小さな山、姿の良い山に囲まれたスケールが好まれた。深く愛され続け、結果として、そのスケールの内に藤原京、つまり日本で最初の都市が造営された。先ず、風景のスケールがあり、そのうちに古代人は暮らしたいと考えたのである。

大和三山のスケールが朝鮮半島慶州の古墳が多い風景と酷似するのは少なからぬ人が指摘している。Ex)小林秀雄

我々の先祖と朝鮮半島とのつながりを象徴的に示している。民族は移動して止まぬ。数千年の時間のスケールで、我々の今の日常はそんな時空の内に在り続けよう。

ウィリアム・モリスの神話好み、そして、更にはユートピア志向とも言うべきも、そんな内なる時空のスケール内から生まれている。そんな断言は正しいけれど、ゆっくり旅はすすめなくてはならぬ。

モリスは北部アイスランドへの旅も試みていた。銃を持つ狩りの名人をロンドンから伴い、少なからぬ馬を引き連れての旅団でもあった。

ここにも必ず立ち寄って、数日を過ごしただろうと確信する。この場所は古くからの交通(馬による)の要地(交差点)に間近であるし、ここの風景(スケール)は実に特異であるからだ。

U字型にうねる川の屈曲点がまず在った。川は少なからず、物資を運ぶに容易であったし、何よりも外敵から身を守るに容易であった。

外敵とはヴァイキングをも含む、地付きの封建領主たちであった。

人々はターフハウスと今、呼ぶ頑丈極まる砦のごとくの家を構えた。小集団で棲み暮らす集団住居である。それ等は後に示す。

アイスランドには暴力集団でもあった封建小領主が散在していた。

アイスランド、アニミズム紀行1のスケッチで示した如くの武人たちであった。重い鎧の鎖帷子で身を固め、大刀を持ち大槍も持つ、小騎馬集団であった。

彼らは時に他の集団の砦としてのターフハウスを襲い、女や家畜を略奪したであろう。それは住み暮らす小集団にとっては恐怖であった。それ故に貢物も多々供与せねばならなかったろう。

このタークハウスは内に地下に潜む小トンネルを持つ。その小トンネルは地下から水平に延び、この図に在る川岸に出るのである。隠された川岸には常に小舟が隠されていた。争いが起きた時に、女子供はその川岸の小舟で密かに逃れたのであろう。日常茶飯事に争いが起きたわけでもあるまいが、地下の小トンネルを用意する労と、費用を惜しむわけにもいかなかったのである。

全ての屋根が芝でおおわれ、外壁の多くは石垣で囲まれ、木造部分が露出していないのは、厳冬の寒さへの防備と共に、外敵の、例えば焼討ちへの備えでもあったろう。

モリスが紀行中に度々、宿泊所として記している農園はこのタークハウスである。

そして、不可解なのは明らかにロンドンでは決して見慣れぬ風景(住居様式)でありながら、その特異に触れることがない。

せいぜいタークハウスの奥に小さな入口のささやかな破風の描写が残されているだけである。

破風といっても日本民家の堂々たるを想像してはいけない。巾2M程、高さはせいぜい人の背丈と少しばかり。馬を屋内外で飼っていたから馬の大きさに最小の寸法が選ばれたのであろう。

ここに示したスケッチの川に囲まれた渦巻き島状の中心にある小屋、これもタークハウスの小屋なのだが、これは人間の為に非ず、山羊、羊などの家畜のための小屋である。

家畜の放牧が可能な、すなわち彼等が逃げにくい土地が過剰に考えられていることがわかる。

それ程、人々に家畜は大事であり、生活の必需産物であった。

すなわち、この小半島の地形、そしてスケールが人間たちの砦の真近に無ければならなかった。

小さな風景であり、遠くの低い山並みも美しい。しかし、人間は決して風景の美、あるいは心地よさの内にだけ棲み込める者ではない。

この風景のスケールは大和三山内の藤原京のスケールと近い。しかし、決定的に異なりもする。

それは家畜の量的存在である。

アイスランドは又、家畜との共生の生活様式の結晶の地でもあろう。この問題は実に深く面白さも深いのだろうが、わたくしにはそれを考える時間も残されてはいない。優れた若い世代の研究者の成果を待つ方が得策であろう。

アイスランドは遠い。それ故わたくしも、それにかまけて少しばかりの遠くへの飛躍をしたい。

キリスト教文化の遠い神話の一つに、「ノアの方舟」の物語がある。ノア老人が小さからぬ木船をつくり、大洪水から逃れ、生き残ったの物語だ。あの方舟には多くの家畜たちが共に乗ったことを思い起こしたい。

この家畜島ともいうべきは方舟である。

紀行モリス1で述べたように、アイスランドの旅は、わたくしにとってとっては結果としてウィリアム・モリスの視線をたどる旅であった。

アイスランドの旅へと誘ってくれたのは伊藤毅である。誘ってくれなければ恐らくわたくしは一生アイスランドへは行かなかった。

日本の建築学の世界では伊藤毅は建築史学の分野に属する。高い水準の学問はその専門領域内外で学者同士の競争がある。静かな音を立てぬ。しかるが故に熾烈な競争であり、闘いと呼んでも良かろう。極めて個人的な小歴史があり、わたくしは自分勝手に伊藤毅の歴史学の展開には関心があった。わたくしは建築史学の専門ではなく、その大事さを良く知る一個の同好者に過ぎぬ。彼の競争の現場、つまり場所については、たまたまの偶然に近い僥倖から細部は良くは知らぬが、全く知らぬわけでは無かった。野次馬では無いけれど、キチンとした野次馬程度の深い関心があった。思い返すならば、実に一つの専門領域の転形期とも呼び得る時と場所近くに、わたくしは居合わせていたのである。

産業界の盛衰は誰の眼にも視えやすい。かつて日本の造船業界は花型産業の一つであった。しかし高度経済成長期であった1970年代にはほぼ絶滅状態であった。重工業を成す企業は残ったが、造船の専門はメンテナンスを残し壊滅した。その専門領域は拡散したのである。(※四国地方の今治造船の活躍は異例である。)今は自動車産業が同じ状況にあろう。産業の専門領域の盛衰は巨大な生物の如くにうごめく、生命体の如くである。

マンモスは氷河期に絶滅したけれど、産業の専門領域も又、同様なのである。

最近の日本の基幹産業らしきの盛衰は外から視れば唐突にも視えるが、その内には必然の構造が極めて容易に視てとれるのだろう。

学問とは良く言ったものである。これも又専門の学であり、それ以外ではあるまい。

先鋭化して同時に結晶化せざるを得ないのは必然であり、それは視えやすい盛衰に繋がる。

伊藤毅が身を置いた歴史学も又然りである。わたくしは諸学の王は歴史学であると考えている。しかしこれも又、盛衰のうねりから決して自由はあり得ない。

伊藤毅は東京大学の建築史の分野に身を置いていた。そして彼も定年退職を迎え、その退職記念に際しての記念講義と言うべきは「都市史から領域史へ」であった。この主題は大きく、同時に極めて切実であり、唯物史観の現実をも包含したものであった。

伊藤毅は東京大学に「都市史」の部門を創設した。それは建築史なる部門のある臨界点、臨界ラインへの到達をも意味していた。しかしその小世界はとり敢えずは存続不可能である現実があった。現実は政治性をも含み、極めて不可解なものではある。それ故に彼は都市史から領域史への転換を企てようとしているのであった。これは学問の歴史そのものへの視座無くしては考えられぬ仕儀ではあったのだ。

そして、わたくしのアイスランドの旅は伊藤の考えそのものをなぞる旅でもあった。これを僥倖と考えねば、何をか況んやであったのだ。アイスランドの旅は短いものであったが、実は大きなうねりの如くによって成されたのであった、人間の生は有限であり、皆その有限の内でジタバタする存在である。

しかし虚無に落ち入るのはそれこそ無意味なのだ。恐らくは伊藤毅の未来(時間の流れ)への直観があっての「荒地」の旅であったようだ。……とあの旅から一年弱の時を経て気付き始めている。

「『荒地』はラグーンと同じでね」と伊藤は繰り返した。ラグーンは潟である。月の満ち欠けと共に波打際は現れたり、消えたりを繰り返す。輪郭が無い「島」である。誰もが知る様にイタリアの特異極まれりの都市ヴェネチアはそこに何故か人間達が建設してしまった原理的な不可解さを持つ。ヴェネチアは良く知られる如くに太い松杭の上にあやうく構築された、幻想そのものの如くの「危うさ」そのものでもある。

そして、その美しさは「危うさ」の只中に在り、そのような構造を持つのである。

観光客のメッカでもある美の都市ヴェネチアは何故、あれ程多くの人々を地球上から集めるのか。ゴンドラやサンマルコ広場の表面に表れたわかり易い特異な産物を人々は観光する。が、しかし観光する専門外の人々を、勿論自身を含めてあなどってはならぬ。桁外れの観光客の巨大さは、観光という名の庶民が共有し続けるすでに習慣と化してる如くは「都市」の危うさそのものの美への巨大な関心がなせるモノなのだ。

本来、「都市」は極めつけの危うさの象徴でもあり、人々は良くそれを言葉にはせぬが感じ取り、その危うさ=美を体験すべく、ヴェネチアに観光するのである。立派なのは人を集める観光産業に非ず、集まろうとする観光客の危うい美に対する本能の嗅覚なのである。

今、現在、中国大陸では都市部における全自動とも呼ぶべき自動車のコンピューターによる安全制御都市が開発され始めていると言う。

電気釜は便利であり、その大量の使用は人を殺さぬ。自動車は今、多くの人々を殺す。あれだけの重量を持つ物体があれ程の速力で、人間のあやうい身体によって運転されることの帰結でもある。それに対して中国政府は自動車の運転をコンピューターにより集約し統轄しようとのアイデアを生み出した。都市のロボット化である。アマゾンの大量消費物=商品の物流管理と同様でもある。商品の代わりに不完全でもある人間と自動車をコンベアーに乗せるのと何変わりがあろうか。すでに行先を見失い始めている電子産業もその計画に参入しようと動き始めているようだ。

すでにオフィスビルの大半はコンピューターの満載であり、労働は工場同様にコンピューターの母機の許にオートメーション化していると考えられよう。世界企業化している大企業は一体にそうならざるを得ない。

あらゆる労働は知的であり、それ以外の世界に属する労働なぞは無い。この考えは知識人の独立存在などはあり得ぬに同義であるが、それは後に述べたい。

ヴェネチアの都市としての価値はそれが観光都市である事だ。一切の古めかしい生産の生業が排除されている。つまり都市がサービス産業が主幹として在り、快楽のために人々は集まる。オフィスビルが都市の中心部を占有する20世紀的光景と歴然として異なる。それを我々は観光として訪れる。それが見慣れた都市の光景とは歴然として異形の成り立ちを持つのを見学しに出掛ける。

アイスランドもヴェネチアも同様に「島」である。「荒地」と浮島の「危うさ」を共有する。ウィリアム・モリスは都市ロンドンからの逃避先としてアイスランドを選んだ。

「島」について考えを続けたい。

「島」

図版解説

ベトナム・ダナン市の五行山でのプロジェクトに従事していた折のスケッチである。

多くの人々は忘れかかっているのだろうが、ダナンは北ベトナムとの戦争でアメリカ軍が近代史上初の敗戦の憂き目に遭遇した。ベトナム戦争の記念すべき土地である。

そして中世史においてはこの地は日本との大型木造船での交流の拠点であった。更には「浦島太郎」伝説で知られる竜宮城の場所でもある。ここはつまり、古くは海底に沈んでいたのである。東シナ海、ベトナム沖も又、現在中国との領海問題で揺れに揺れている。この南北に長い列島の海は全域、中国政府との抗争に明け暮れる場所である。日本の経済的生存の際どい、実に危ないライフラインでもある。オイルを含めた。ありとある物質の実にか細い流通パイプでもある。

遣唐使船の南限も又、ベトナムであった。空海(弘法大師)も又、渡唐の折、嵐に会い中国の南際まで漂流して大陸にたどり着いた。

そして、五行山が海底から隆起した島々であるように、この島々の今の風景と昔の風景とは異なるものではある。

地形を、我々は固定したものであると考えがちである。しかしながら地形は常に変化している。そのうごめきを象徴するのが「島」である。

世田谷村の西壁の足元である。時折、こんな事をやっている。

表札の上の黄色い看板は昔、宮崎の藤野忠利が年始のあいさつで送ってくれたものを転用した。ヘタッピイな自体は佐藤研吾による(表札の字体は違う)。足元のゴミは芳賀言太郎が集めて、こうしていかにもゴミ風に展示している。大体いつも一、二時間で全て無くなる。言太郎は牧師の息子で、親に反抗ばかりしていたけれど、最近、親の教会に近い幼稚園に廃材で作ったベンチを作っているようだ。なかなかいいんじゃないかと、少し嬉しい。

氷島の冬はアジアモンスーンの穏やかな気候に包まれて暮らす日本人には仲々想像もつかぬ。アイスランドはしかし海流の系統は日本列島同様で世界有数の漁場が近く海洋資源に恵まれている。

食料問題がひっ迫する中国大陸政府は、その地上の距離の遠さを度外視してアイスランド政府に接近しているようだ。

海洋の地政学は島国であるにかかわらず、その現実に我々はうといのである。気象衛星の充実他で人類は地表上部の気候他の情報は豊富にはなっていて、我々の日々の生活の天気予測等の精度は比較的高度な水準になりつつある。しかし、人間は基本的になぜか陸上を中心に住み暮らす生活様式に固執しているので、海洋との生活にはうといとしか言い得ようがない。恐らくは気流と同様に、あるいはそれ以上に海流の現実は複雑極まるモノであるに違いない。海流と気流の関係もまだ十分に研究されている様には考えられぬ。

あるいは知られつつあっても公表されていない可能性は大きい。気流に関しても海流に関しても、双方共にその高度な情報を得ているのは軍であろう。極めて高度な兵器は大陸間ミサイルにしても原子力潜水艦にしても気流、海流、あるいは海底火山を含む巨大な地形については最高度の軍事機密であろうから我々はそれを知る事が出来ない。つまり地球全体を表示する地図らしきは、実に薄皮一枚とも呼ぶべき地表部分の極小なのである。我々の化学技術は兵器と同様にその探求の如何に対して盲目的であると言わねばならぬ疑いは実に巨大である。

それに関しても、極めて詩的かつ即物的な批評をなした人物にR・B・フラーがいる。彼は詩人であり同時に、数学者であった。観点をズラして呼ぶならば深く地球物理学者の視線の所有社でもあった。

フラーの仕事の全体をわたくしの能力内で、今、つかもうとするならば、その全仕事の結晶とも呼ぶべきだG・ P(グレート・パイレーツ。)、大海賊の存在の暗示であった。G・Pに関しては「宇宙船地球号操縦マニュアル」を参照していただきたい。この暗示は今のところ大きな寓話として受け止められ、見過ごされようとしている。

アイスランドの独自性の一つに、国土の面積に対しての人口比率の極小がなせる術であろうが、その国土に消費する電気エネルギーの70%を地熱発電によっている事がある。巨大産油国のオイル発掘技術等と比較すれば余りにもシンプル極まる技術によって、地表に比較的に近いマグマによる水蒸気を、実に単純で低価であろうパイプ(ダクト)によって移送し古めかしく発電機を動かしてエネルギーと化しているのだ。それは南部の博物館に大事に陳列展示されていたシトロエン社のいかにもマシーンめいたとても美しい自動車=雪上車の如くの古い機械の様式ではある。入力と出力が人間の眼に見えやすい子供の玩具と同様であった。熱伝導がパイプによるのである。

アマゾンやグーグルといった世界企業の巨大流通システムと比べれば子供騙しの如くではある。しかしながら深く重要なことは、アマゾン、グーグルの保有する情報管理技術そして流通技術は消費機械なのである。消費こそが生産を生み出すの大逆説が産業の輪廻の神話を産み出している。相も変わらぬ大量消費であり大量生産なのである。

その大矛盾の象徴が原子力発電である。原子力発電は核廃棄物を産み出さざるを得ない。そして、誰もがすでに知るように核廃棄物処理は、その人間の生命のゆるがせぬ有限と比較すれば宇宙の虚空の如くに無限に近い時間の巨大さを持つ。巨大に過ぎるエネルギーを生み出すゴミは事実上処理不可能と断言すべきであろう。

すでに過剰な人口をたかだか近代の、しかも極めて直近な時代に増殖させた日本列島は、その海岸線に多数の原子力発電所を持つ。原子炉の冷却は必須であり、その冷却は海水を頼らねばならぬのはまことに原子ならぬ原始的なベースが技術の中枢にあるからだ。

福島第一原発の4基の原子炉のメルトダウン事故はロシアのチェルノブイリの原子炉破壊に数層倍の、実に黙示録な大戦争に比するべきの事故と呼べぬ事故である。

この今も終わりが見えぬままの事故は、東京と呼ぶ大都市の我々消費者の際限の無い消費欲が産み出した。そして今も産み出し続けて停まる事が無い。眼に見えやすい消費生活のゴミは海を埋め立てての「夢の島」の名を持つ、ゴミによる逆説的なすでに神話的な名の島を生み出した。かくなる考えはすでに多くの人々に共有されてはいる。しかし、皆それを赤裸々に言うのが恐ろしいのである。自己暗示に近いタブーだ。

ほぼ一年を経て、アイスランドの旅を思い起こして、ようやくにしてわたくしはあの旅の終わりに辿り着こうとしている。アイスランドの旅は「氷島」への旅であり、それは「夢の島」と呼び、呼ばれる、まさに「夢」の現実への旅ではあった。

極論の稚拙は極北の状況で始めて許されてしかるべきである。我々の列島の近未来は、旅すること、旅と言う言葉さえも似つかわしくない、冬のアイスランドであろう。

T・S・エリオットの「荒地」は現実に旅したアイスランドの「荒地」に非ず、まさに近代都市ロンドンを荒地とみなす。詩人の直観=夢に出現したものだ。この夢と現実の乖離こそに着目すべきだ。それは、わたくしのスケッチに表れている世界をはるかに超えるモノなのである。

想像力などというすでに陳腐な言葉で表せるものではない。だからこそ眠りと言う人間に必須な擬似死体験の身体的宿命の「夢」を当てはめたいと考える。

悪夢ではない。まさに死の夢であり、夢の死とでも呼べよう即物世界であろう。

しかし、人間は荒地に生き続けている。その現実に我々は未来を見るしか無いのである。

夢の島、そして福島に出現している操縦不能な原子力のゴミの現実の島を、さらに考えてゆく必要がある。

誰にも理解可能な「島」を考えよう。

旅と、まだ少しの気取り=自己満足のエゴイズムから脱ける必然がある。

アイスランドは極めて詩的世界を垣間見せてくれる「島」である、人間の俗にまみれなければ生きてゆけぬ「島」でもある。

旅は要するに観光である。それ以外の何者でもない。人間の好奇心のなせる生活の一部なのだ。

ただただ旅と呼びたい人間のエゴイズム=言語表現の極みとして架空のものである。そしてまだそう呼びたい我々を信じたい逆説そのものである。

沖縄列島、あるいは地理的な群島を、「島」と呼ばねばなるまいが、沖縄は旅と呼ぶには余りにも過酷な現実があり、近現代史を持つ。わたくしも、その週末をわずかなりとも知る。恐らくは最後の世界戦争でもあった第二次世界大戦、あるいは太平洋戦争と呼ぶ海洋を主舞台とした「島」である。

今のわたくしの力量では語り得ない。わたくしの近親者も又、沖縄の空で死んでいる。父も又、中国大陸での戦線に参加して、一命をとりとめたのを幼児期間近にしている。そんなたかだか70年昔のことは、余りにも身近なので語るに、今は、不可能である。母は広島原爆投下の直接的な被災者ではなかったが、原爆投下後の大量の死者が列車によって運ばれる現場を間近に見ている。それゆえに間接の被災者であると、わたくしは考えるようになった。

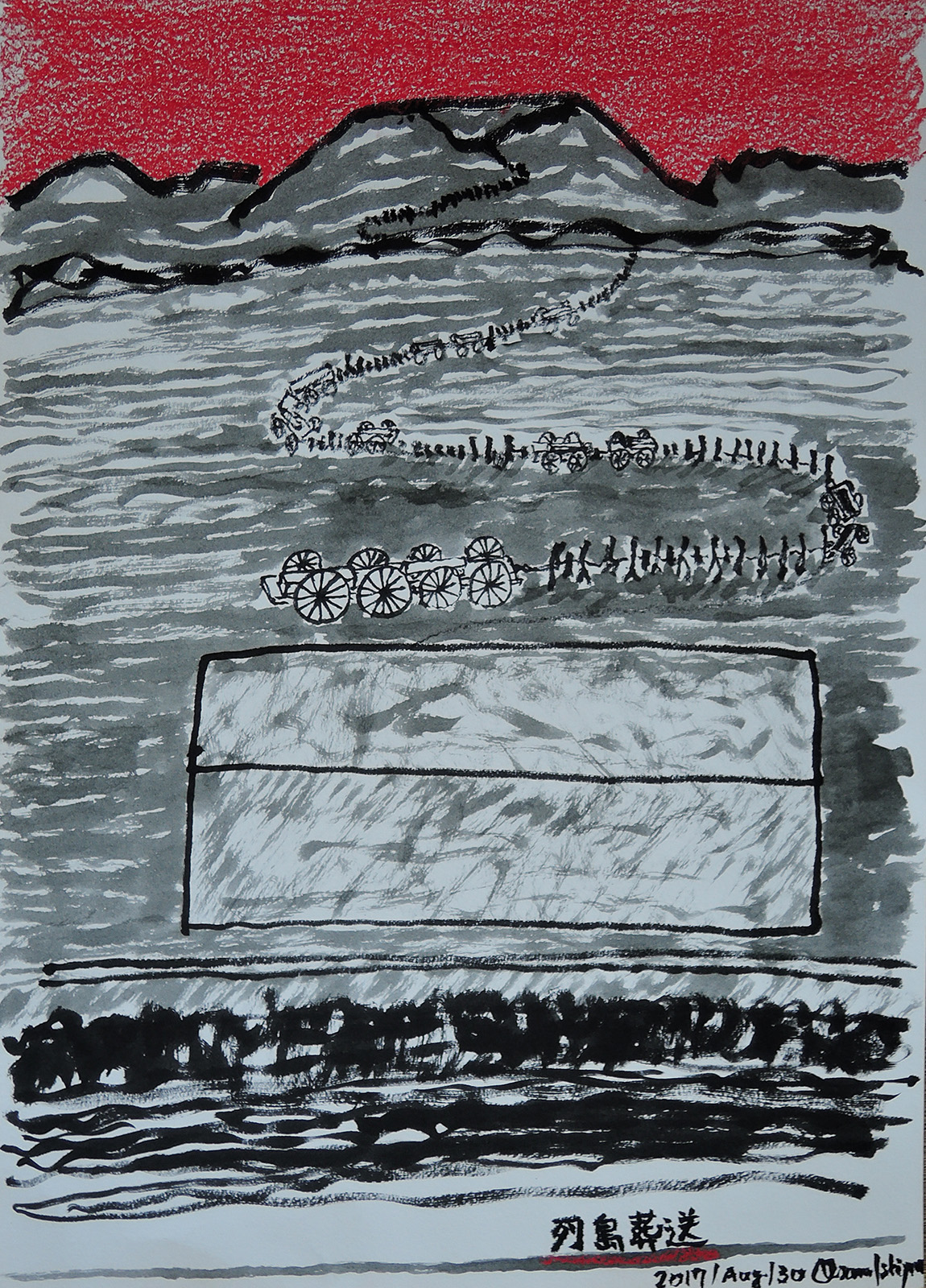

アウシュビッツ収容所の光景を知って、人は誰も「詩」の不可能を知ると詩人は言った。これも又、詩人の魂を持つ人間が言ったのは多くの人が知る。わたくしの母も又、それに似た風景を間近に見たのである。岡山県吉井川沿いにあった片山鉄道の単線の列車に長大な車両にそれは、被災者の死体はムキ出しに積み込まれ、息も出来ぬ程の死臭まみれの列車であったと言う。恐らく鉄道の敷設された銅鉱山の坑跡にそれ等は(膨大な死体の群)は運び込まれ、キチンと処理されぬままに、放り込まれたのであろう。わたくしがようやく聴き得たそれは原爆による死者の列車であったのだ。母は90才近くまで生きたが、死のほとんど直前と言うべきに、わたくしにその列車の光景を一度だけ話した。それ程に、つまり語り得ぬ程の恐怖の中の死体列車であった。

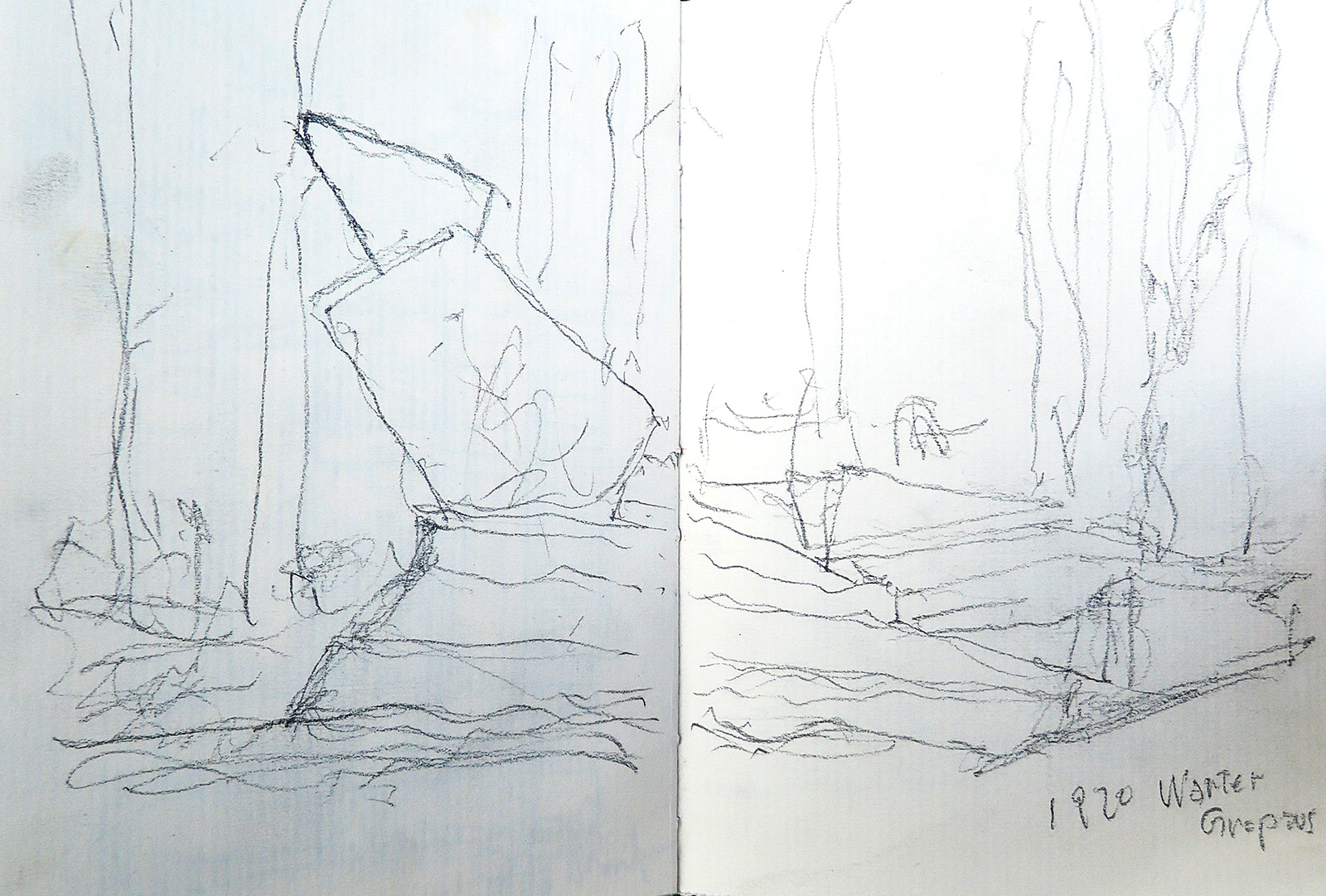

四つ切と呼ばれる、わたくしにとっては大判の画用紙を持ち運んで旅をするようになったのは、そんなに遠い昔のことに非ず。

ここ10年位のことである。

イーゼルを立てて油絵の具で何かを描こうと

考えたことは無い。そんな道具立ては旅には重荷でしかない。スケッチ帖で何かを描いてはいた。30年位も昔であったか。でも何かが物足りなかった。寸描をするのには余程便利ではある。沢山人が寄ってきたりはしないし、記憶に残すのにはそれでも充分なのだった。でも何かが足りなかった。

画面の大きさだったのか?それも確かにあるのだろう。小さな紙片にする寸描は、頭脳や指先のエネルギーを使い切るまでのことは余りない。

四つ切の画用紙を描線で埋め尽くすのは、それなりのエネルギーを要する。一つの画面を埋め切るのにクタクタになると言う程の事は無いが、それに近い事は少なくないのである。指先だけでなく、身体を使ってるの実感もある。

アイスランドの旅に限らず、同行者がいる時は人並みの配慮が必要になる。わたくしのスケッチしてる時間で同行者の動き(歩み)を止めるわけにはいかぬ。同行者には見たいモノが在り、多くの場合はそれに向けて歩く。その見たいモノとわたくしの描きたいモノは少なからず一致することは無い。それは大判の画用紙と固いケースを運ぶことからも発生する。何しろそれだけで画然とした異風が生まれるからだ。他の多くの人々のスタイルとは歴然としたズレが生まれる。

このスケッチの場合、同行者たちは画面中程の水中にのびる空白の如くを目指しているようであった。

わたくしは、芸術的インスピレーションとは言わず、何となく、ここで足を止めてこの風景を描きたかった。この何となくが先ずある。他人の目は気にしなくなっている。

その場合、先ず頭が働くのは、描きたいと思った対象を描けるのだろうかの計算のようなモノが働く。わたくしの技術と経験では描けぬモノも多い。

そして、目的に向けて歩き続ける同行者たちの歩くスピードを含めて、何処かで追いつけるのかどうかも考える。わたくしは集団の中で高齢であり、脚力は彼等には及ばない。

だから、どうやら画面中央に水平にのびる空白らしきが目的だなと考え付いたら、同行者がそこで足をとどめてどの位の時を過ごすのだろうかも大方を考える。大きな旅で、そう簡単にはぐれてしまうわけにはゆかぬのだ。そして厄介な事は大きな旅は同行者が欠かせない。わたくしが使用する画用紙と同様にある種の社会性も帯ざるを得ない。同行者はつまり社会である。

そんな中で、単純に言えば凄いモノ、神秘的とは言わぬが、度肝を抜かれる如くの光景に対面すると、人間は必ず足をとどめて、自分の目線を固定して、そこに立ち尽くす。

ここの場合、白い空白の水平の何者かの当たりから、ただならぬ音が聴こえるようであった。空気が澄んで風もないようであったから難題気味のわたくしにも、それは聴こえたのである。そして白く抜けた余白部分からは、とても線で描ききれぬ、つまり、わたくしの力量では描けぬ。水蒸気の如くが昇立ってもいるようではあった。

何か、ただならぬモノが動いているのだ。それで、同行者たちがそのただならぬモノに足を停めて見入るのは五分くらいはあるだろうと考えた。好奇心は私以上に強い同行者も少なからずあるから、それで少しその何者かをもっと見ようと視点を定めるであろう。更には水平移動もするだろうから、それに10分から15分は要するだろう。大方の物見=けん打つは大体そんなものであり、わたくしも何変わりはない。わたくしは大判の画用紙を持つことだけである特別な存在であるだけだ。

だから、わたくしはその時間内でスケッチをすませねばならぬ。15分、無我夢中で手を動かせば、大方のモノは描ける。

このスケッチでは手前に転がっている大きな石ころ群を妙に正確に描こうとして手間どっていたから、記憶は正確ではないけれど20分くらいかかった。

20分の時間は長い時間でもある。

ペン画や鉛筆画とは異なり、毛筆によるスケッチは空白を埋めやすい。その利がある。それに、わたくしは薄墨を使うの、テクニックらしきを憶えてしまったから、影や陰をそれらしく描くことも知った。ごまかすわけではないけれど、対象をキチンとほぼ正確に描くのは大変な事で、わたくしのように画家になろうなんて全く考えてない人間が描くやり方は、何しろ時間内で出来るだけ空白を埋め尽くすに近くを、どれほどに計算できるかを、直観的に成すことしかない。四つ切の画用紙とも筆がそれを促すのである。

こうして出来る限りの速写で何やらを描き上げた。その他に、太い白鉛筆で空白の帯からただよい出てる水蒸気、水煙らしきも描きそえた。

この空白の水平にようやく、出来る限りの足早でたどり着くと、同行者はまだそこに居た。恐らく、アイスランドの旅で一番時間をかけて、とどまっていたのではあるまいか。

辿り着いた先は轟くが如きの奔流があった。滝が水平にうごめくが如くである。

恐ろしい光景ではなかった。でもこの有様は恐ろしさにギリギリに近いものだった。

わたくしにはとても描き切れぬモノではない。例え、描いたとしても、とても様になるような代物ではない。それだけがわかるような大奔流であった。水は恐らく地層をけずり取り、濁りきって透明とは遠い。

地鳴りの如くを響かせていた。もおもおと立ち昇る水煙の群。

これは大氷河にも勝る、アイスランド独自なモノであろう。大氷河の動きは眼には見えぬ。その眼には見えぬモノが歴然とうごめいていたのである。

何故、かくの如くの暴力的な水流が出現したのか。地球の巨大な断層、亀裂そのものが出現させている。後に記すが、アイスランドはヨーロッパプレートとユーラシアプレートが衝突した規格外の風景の名残は実見することが出来た。そしてここではいまだにその地球的スケールでのギャップに生きた水流が流れ込み壮絶な音をも響かせていたのであった。風景が生き物の如くに咆哮していた。

このスケッチを得たのが、ほぼ一年近くの昔である。

そして、自分はようやくにして、その光景を言葉にしようとしている。少しは出来るかの入り口までは辿り着いたのである。小さなスケッチの成果だ。

その本体に接したら、それは如何な力をもってしても描けぬ。人間は地球大の生きたドキュメント(現実)を表現し得ぬのである。

むろん力量のある芸術家はそれをするやも知れぬが、わたくしは、それはやってもそれ程の意味は無いと考える。あの轟音と水煙の、蠢きはある種の神秘であろう。その内に入ったら人間の生命なぞは吹き飛んでしまう。エドガー・アラン・ポーが描いた大渦巻、メールストリームは彼の推理小説の始祖としての合理主義を超える描写であった。彼が描こうとして描けなかったのは、推理の合理の先の恐れにも近い神秘であった。それをアニミズムと呼ぼうとしてるのかと、ようやくにして気付き始めている。アニミズムとは地球の生命力への驚きが、自身の神秘と近いの感覚に他ならぬ。

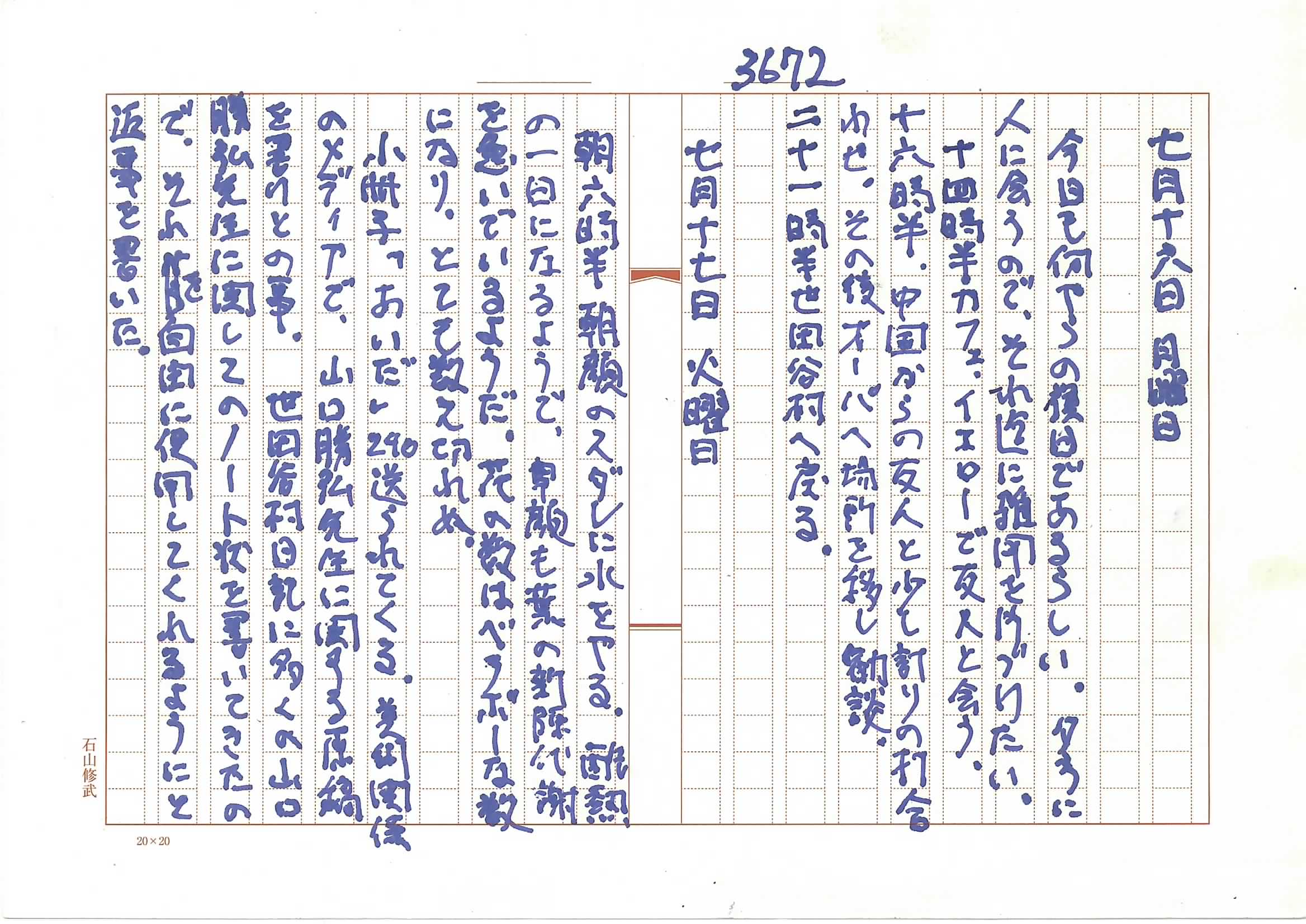

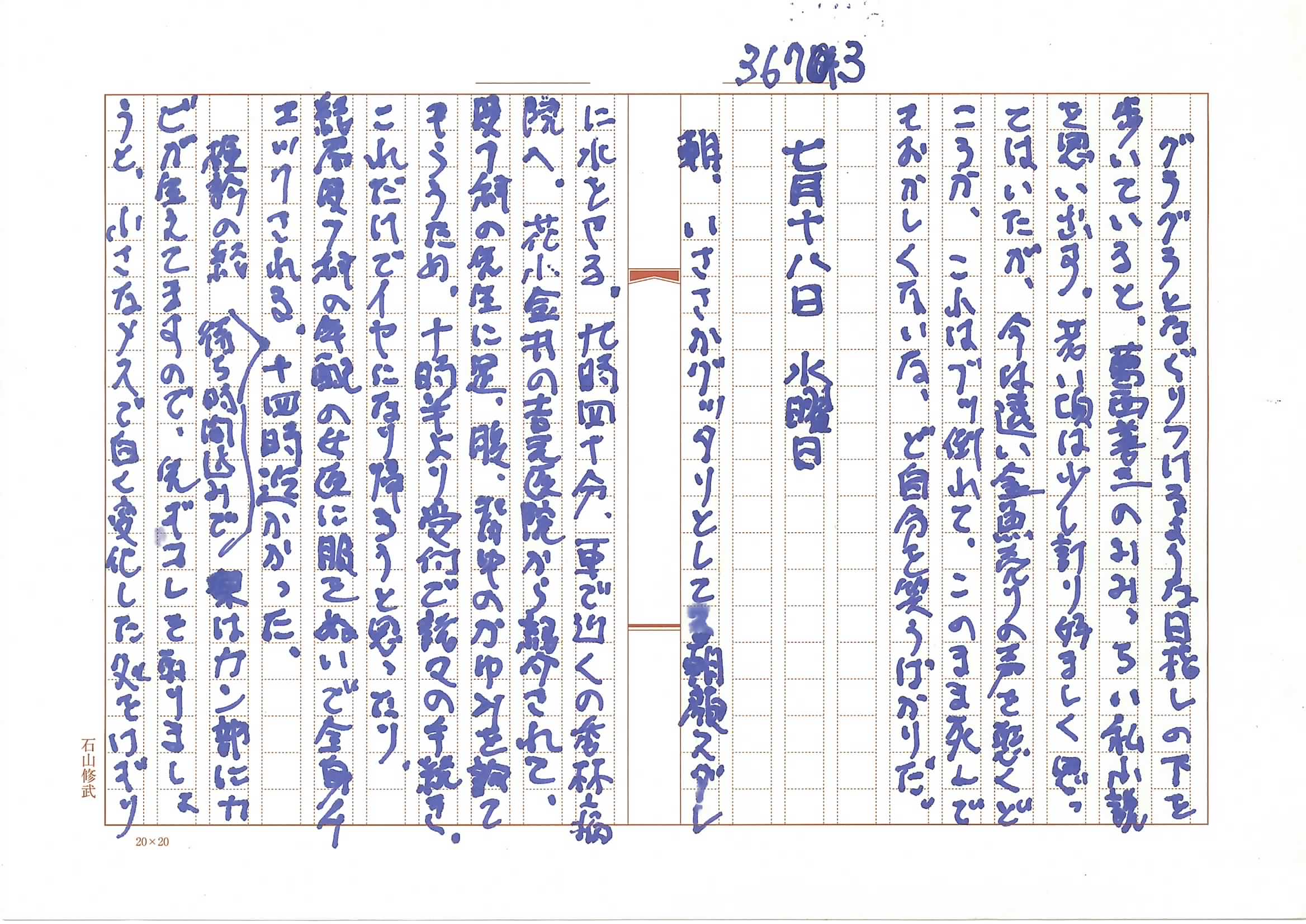

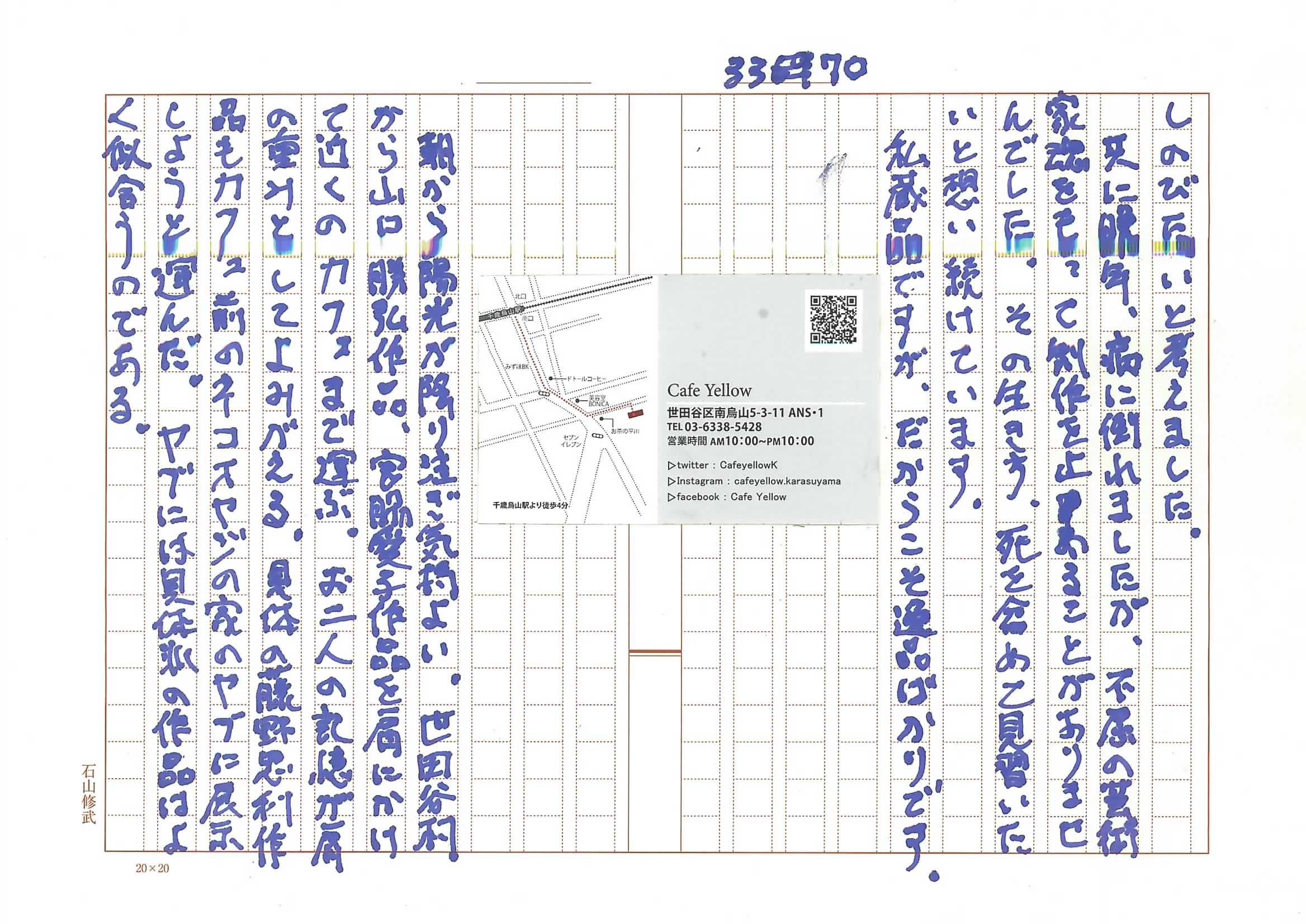

近所のカフェ・イエローの内に山口勝弘、宮脇愛子の作品7点を展示した。極めて個人的な気持からだ。自分の家に仕舞い込んでいるだけでは惜しい気持になった。幸いカフェの壁は真っ白で何もなかった。何も無いのが良いとの気取りからではない。まだ仕上がっていないのかと、帰ってしまう人も居たようだ。

始まりは自分の描いた「絵」のようなものを展示しようかとの思い付きだった。カフェの支配人も「魚が好きなんで」「それぢゃあ魚の絵あるから」くらいの会話からであった。スケッチは好きで、旅のつれづれにそれこそ膨大に描いてきた。これも又、仕舞い込んでいてはただのゴミである。

山口勝弘先生が五月のはじめに亡くなられた。その生き方が大好きな人であった。お別れの会は秋口になるとの事で、それならばそれ迄に、自分の収蔵物をここに展示してみようと考えたのだった。先生とはゆかりのある宮脇愛子さんの作品も同時に並べてみようと思い付いた。お二人共に大美術館での個展があり、知る人ぞ知るの存在ではある。けれどもそれ程多くの人は知らない。それ位が芸術家の対社会での位置取りは理想であろう。

大きな芸術家は亡くなってから次第に世に知られるが常である。

展示してみて、何かが足りぬと感じた。

カフェには子供達を連れたお母さん方が少なくない。どうやらお二人の作品は、子供達にもお母さん達にも空気みたいなモノであるらしく、決して空々しくは無いけれど、ワアーッと喜ばれてもいないようである。

それで、カフェの真向かいのネコオヤジの家の小さな竹林に、何やら展示を付け加えようと考えた。それで家の地下に仕舞い込んでいた、デービッドの制作物を竹に吊るしてみた。

旅は無念残念の固まりでもある。幸いにして視る幸運に恵まれた影に、もうすこしだけ努力して見れば良かったが、実に数知れぬ。

国立博物館は何処へ旅しても可能な限り視るようになった。ようやく素直になったのである。

レイキャビックの国立博物館で残念至極であったのは、氷河に残された遺跡ならぬ、人間の遺物らしきであった。博物館の一角に人が多く集まっていた。聞けば氷河の人間の痕跡であると言う。

アイスランドは大きな島の11%が氷河に覆われている。日本列島の如くに古来、人口密度の高さが連続した歴史を全く持たぬ。それで総面積の11%も占める氷河に暮らす等は考えもしなかっただろう。

しかし、人類は何時でも何処でも、そんな風に常識とも言える考え方に従おうとせぬ人種が多くはないけれど、必ず存在してきた。

氷河と人間の関わりに関心が持たれてきたのは最近のことらしい。氷状の洞穴やらに、どうやら人間の暮らしの痕跡が認められている。「氷」の内に生き、そして死ぬなんて何とも神秘の領域であることか。氷の倉庫、あるいは氷の保存庫らしきの遺跡は北方アジアに少なからず存在する(例えば朝鮮半島)食料の腐乱、そして人間の遺体の腐乱は最も恐れられてもきた。それを考えれば氷庫、あるいは氷墓はあって決して不思議ではない。

氷河の内に、そして氷河の底近くに巨大な墳墓が発見されても一向に不思議ではあるまい。

日本列島では北アルプス、穂高岳、涸沢のカール状地形等に、氷河の痕跡が在るの説もあり、北海道大雪山系にも在るとの説もあるようだが、確かではない。

氷河の風景は我々には最も遠いものなのであろう。

工芸には王が棲み得るか?

わたくし自身は永年従事してきた建築設計そして建築の作りの職業から、今、離れようとしている身だ。その理由は離れてゆく道すがら考え、同時に述べてゆきたい。

日本の建築学は明治期からの西欧化の歴史の本流そのままに、歴史学として西洋建築史を中心に据えてきた。本格的な大学は工学とは別に、併走する学問として芸術系として、その中心に西洋建築史の講座を所有せざるを得ない、地政の宿命を持つのであった。

建築学自体がヨーロッパの建築史を学ばざるを得ぬ大きな土台の上に構えられたからである。

ヨーロッパの歴史は、焦点を絞り込んで建築史は諸芸術の親としてのものである。産業革命以前の建築の歴史は諸芸術を統べる者としての歴史であった。

建築は芸術の王であり、当然のことながら諸文化の王でもあった。ヨーロッパ諸都市の決して短くはない歴史の中心には歴然としてキリスト教の大聖堂があったからだ。

ヨーロッパの諸工芸も又、主にキリスト教祭儀の道具作りなどを中心にしてその歴史をつくってきた。

辺境の孤島アイスランドにおいても、その国立博物館の中心には厳然としてキリスト教装飾美術が据えられているのはすでに述べた。

民芸と呼び、呼ばれる非専門職を骨格とする自発的な性格を持つ民衆芸能に近い世界は恐らく世界宗教とされる処から離れた場所からの産物である。

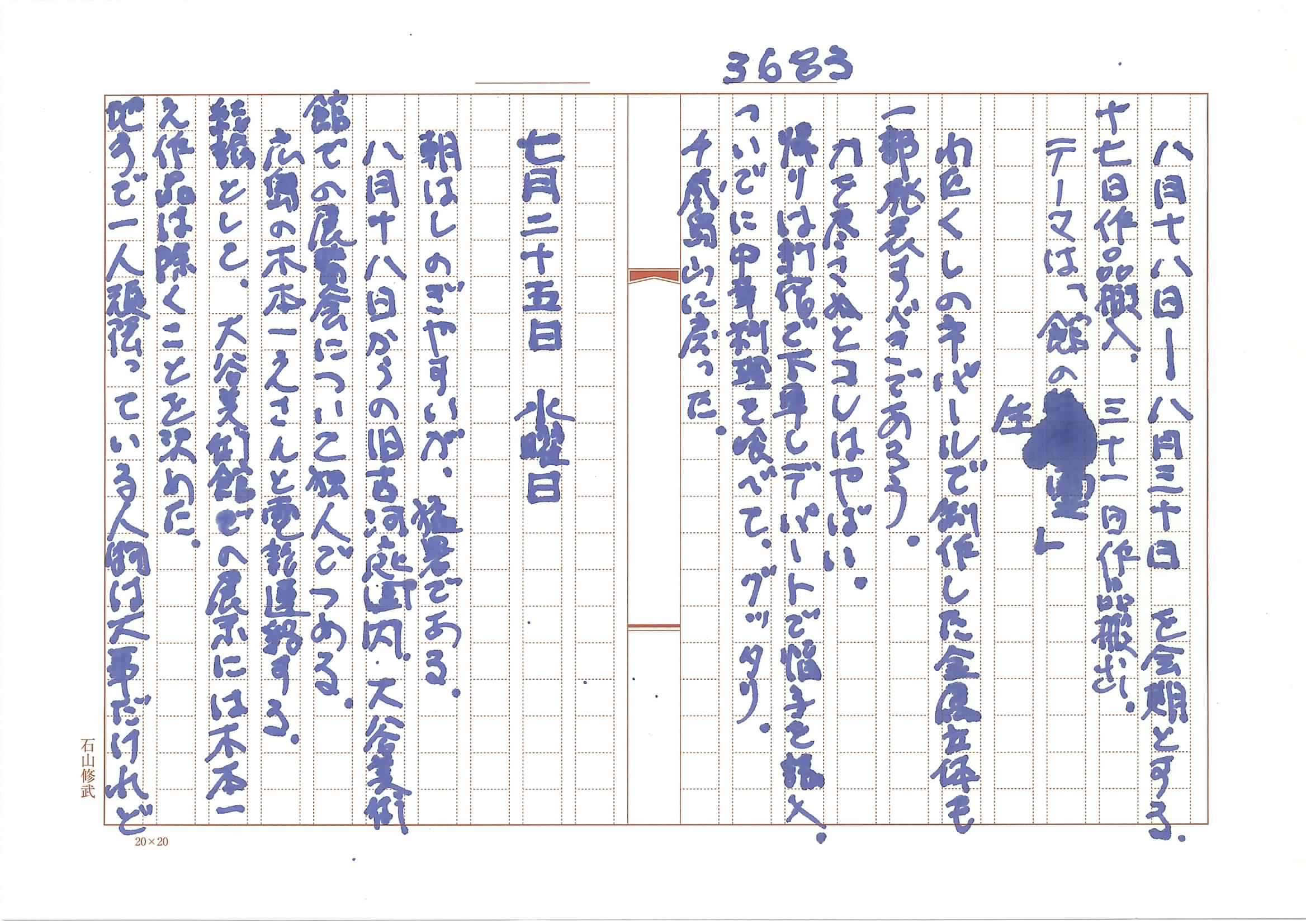

中国宋時代、907-1127年作とされる「镂雕殿宇人物枕」は不思議極まる物体である。

宋時代は特に建築において独特であった。

日本史においては鎌倉期に相応しよう。武士階級が社会の実権を握り始めた頃である。

天皇を中心とする貴族層の官僚社会が騎馬による集団的暴力により、おびやかされた。

建築では奈良大仏殿の再建が宋様式の直輸入によってなされたとされる。渡宋二度と自称した僧・俊乗房重源によってなされた。当時の日本にはまだ巨木が山々に多く在り、その巨木を今の山口県あたりから、瀬戸内海を運河として使用して大和に集荷した。

重源は勧進僧として源頼朝から公認され、建設資金をも従来の集権国家の租税とは別に、関西を中心に一輪車での派手なパフォーマンスとともに集金した。

中国大陸にはすでに巨木は多く存在していなかった。すべて都市の生活他の燃料として消尽されつくしたからだ。巨木の珍しい中国大陸に重源は二本の巨木を献呈したと、彼の彼の事跡の記録である南無阿弥陀仏作善集に記されている。

宋の建築様式とされる「大仏様」は本来天竺様とも呼ばれたが、現実の宋にはすでに巨木は少なかったので、何処にも無い、それこそエキゾチックな様式であった。

建築史家太田博太郎が「重源様式」と呼ぶべきだと喝破したのは故無きことではない。

それでは大陸の宋時代は良くいわれる如くの実利を旨とする実際家が君臨する実務的な合理主義社会であったのであろうか。この、貴人の眠るための枕のデザインを見てみよう。

これ程に実利機能から遠い物体のデザインは世界に稀であろう。

枕が極小の家をかたどり、念の入ったことに一人の小さな人形が、その極小の家の扉を開けて、その内に入ろうとしている。

眠りは別世界の住人になることであるの、西欧超現実主義の芸術運動そのままが、無用の芸術を超えて、工芸物として造られているのである。つまり枕が家であり、同時に墓でもあり、人間は繰り返しそこに入るべくの存在であることが見事に表現されている。

この陶芸作品は恐らくは陶芸家によってなされている。部分部分のデザインは全て具象物を形どっており、一切の抽象が無い。

「眠る」ことは「死」と同じであり、他ではない直截さが表現され切っている。

古代文明の巨大な記念碑である、ピラミッド、他の王墓と何変わりがあろうや。

この極小の墓陵でもある「枕」には、永遠とは言わぬが、遠大な時の変化にも耐える、陶による墓守り迄が用意されているではないか。古来、波枕、草枕は人間の眠りの、しかも、民衆の眠り代名詞でもあったではないか。

この「物体」の在り方には民芸が比較的容易に諸々の王たる芸術を超える様が、示されているのである。

ロンドンのロイヤル・アルバート・ミュージアムには分厚くウィリアム・モリスの仕事が収蔵されている。博物学と世界からの収奪そして収蔵は大英帝国のお手のものであったから、何と歴代徳川幕府の将軍の鎧兜まで全てそろっている。英国民にとっては、日本の徳川幕府300年の歴史はウィリアム・モリスの仕事くらいのモノなのかと不思議な感慨におちいったものだ。

ロイヤル。アルバート・ミュージアムの真向かいが英国産業革命博物館である。ジェームズ・ワットの蒸気機関から、グラスゴーの紡績織機械、等々。世界近代の原動力の数々が展示されている。うる覚えではあるが、日本海海戦の巨大な絵が掲げられていた記憶もある。恐らくあの日本の命運を賭けた戦いの、戦船の原動力、機械(機関)は英国製であったのだろう。

産業革命博物館にはロンドンの恐らくは小学生たちなのであろう子供達が多く、教師に引率されて見学していた。

真向かいのロイヤル・アルバート・ミュージアムのモリスの部屋も、徳川歴代将軍の部屋も人気は全く無かった。

昔、イギリスの植民地であったパキスタンのモヘンジョダロにでかけたことがある。小学生の頃に、世界三大文明発祥地として、エジプトのナイル河辺、チグリス・ユーフラテス、そしてインダス文明のモヘンジョダロと教育されたからである。博物館には大きないかめしいノートが置かれていた。来訪者は皆記名するのだった。分厚いノートは英国人と日本人が大半であった。

恐らく、世界三大文明発祥の地を、そのように教育していたのは英国と日本だけなのだろう。

教育は鉄道や道路と同じに一国のインフラストラクチャーなのを思い知ったのである。

英国での歴史教育において、ウィリアム・モリスはどの様な位置を占めるものなのであろうか。歴史の本流にはほとんど登場していないのだろう。カール・マルクスが一時ロンドンに滞在して資本論の一部を書いていたのは良く知られるが、そのマルクスの影響を受け、一時はロンドンの労働者たちをゼネストまで運んで行く迄になり、しかしながら挫折したとされるウィリアム・モリスは英国と呼ぶ幹の何処に属する歴史的存在であるのか。

政治経済史には位置はあるまい。モリス商会の活動において、壁紙が当時驚くべき売れ行きを示したと言われるから社会史とは言わず、そのエピソードの一部を提供するのは確かであろう。

美術史には位置付くまい。装飾美術史では、本の美的形式と、文字のデザイン世界では重要である。ライターとしてはユートピア思想の語り部として小さな一角を占めよう。

最後に思想史ではどうか。ジョン・ラスキン程の重さは無いが、その活動自体の総合性に於いて、欠かせぬ存在であろう。

他にもまだ考えねばならぬ分野での功績は捻り出せば、恐らく切りがあるまい。例えば古建築保存の分野が歴然としてあればだが、欠かすことはできまい。

しかし、それぞれの活動分野が拡散しているようでもあり、そのひとつひとつは決して巨大なものではあるまい。

科学、物理学における如くに何が新しい世界を発見したり、実験して検証したりの功は全くないだろう。

活動領域が皆マイナーな領土でありそして拡散している如くに視えてしまう。

明らかに大事業家ではない。大社会運動家でもあり得ない。大技術家でもない。大芸術家でもない。

そんな風に考えようとするならば、ウィリアム・モリスという存在は一体何者であるのだろうかと想いに至るのである。

ひとつひとつの活動分野はマイナーと呼んで自然である。その小さく分断された世界では、少なからず成功しているし、重要な足跡を残している。

精神分裂症なのだろうか。確かに好奇心の多様さにおいてはその気味は十分にあろう。しかし決して病者として破綻したりは無い。ギリギリのところでバラバラな部分が結合しているやに視えなくはない。

しかしである。そんな考え方は今の産業社会の内での専門家としての人間存在の在り方の見方からでしかないのではあるまいか。一個の人間としての生き方として考えるならば、モリスの自身を多面体とする志向は実に、巨大である。わたくしにはその本体が理解し得ぬ「詩人」なのだろうか。そう考えるとモリスの全活動に骨格が視えてくるやも知れぬ。視え難い骨格ではあろうが。

図版解説

台北故宮博物館蔵の、芸術作品であるのか工芸作品であるのか不明な物体である。人間が眠るための道具であり、眠りの意味を深く考えようとした芸術表現でもある。

「棺」は衛生法により土葬が禁じられるまで単なる死体の容器ではなかった。様々に荘厳された死の世界への乗り物であった。人間の想像力の限りが尽くされ、装飾が付加され、刻まれた。日本列島においても弥生時代、農耕により富が蓄積されるようになると巨大な陶棺が出現した。現実の家々よりもよほど富がそれを作るのに蕩尽されただろうと想わせる物がある。死の世界がそれに値するものだと考えられていたのだ。

日々の時の巡りとともに万人に訪れる眠りも人々には神秘に近いものであったろう。特に「夢」は驚きでもあり、夢告の如くに神の訪れにも似たものであったろう。

王、あるいは女王は夢告を良くする者、すなわちシャーマンでもあった。

この「枕」と呼ばれるモノは、そんな夢を良くみる人のための特権的な物体であったやも知れぬ。おそらく実用に供したモノであろう。小さな人物が扉を開けて枕の内、家の形をしたモノの内に入ろうとしている。

この小さな人物像が要である。この人物は眠りに誘う人でもあり、一時の死の擬似体験への案内人でもある。

この陶製「枕」を作ったのは、あるいは作らせたのはどのような人であったのか。

「職人」と呼ぶには造型が自由すぎて、あり得べき物体の枠を踏み越えている。

「芸術家」と呼ぶには陶作りの技術が丹念過ぎる。その協会を征くことを知る特別な職を持つ人であったやもしれぬ。あらゆる陶器はその製作に「火」の偶然に任せざるを得ない神秘が入り込むから、やはり「土」と「水」の裸形の自然が、火のエネルギーによって浄化されると、人々は感応していたであろう。

とすれば陶工は職人の王であったやも知れぬ。「アーチスト」が社会で自立するのは西欧ルネサンス期からなのか、まだ良くは知らない。知りたいものだ。現代の如くに「アーチスト」呼ばわりの大安売りは、これは異常社会でもあろう。

陶工の存在形式は、今でも炉の使用を介しているものもあるから本来の「アーチスト」により近いのではあるまいか。

-つづく-

柄谷行人の英語によるレクチャーは二度聴いた。1度目はANY会議の最終回、ニューヨーク・グッゲンハイム美術館でのもの。二度目はワイマールのバウハウス・コロキアムでのものである。

同じ骨格を持つ講義であった。

いわゆる近代デザイン史において、柄谷はR・B・フラー、クリストファー・アレキザンダー、そしてウィリアム・モリスの思想と呼ぶに足る存在を評価して、他には触れようとしなかった。

ANY会議は日本の建築家磯崎新が、国際的スケールの連続会議を開催する枠組みを、その実質的資金面をも用意した。柄谷行人はそれ位のことは知っていたから、磯崎新の思想らしきには触れるかとも思ったが、一切無かった。

おして現代建築家たちの思想らしきを、根底的に批判したのである。わたくしは、そう受け止めた。

何年か後のバウハウス・コロキアムは、今再びのバウハウスによるヨーロッパ=アメリカの建築思想の中核を打ち立てようと、当時のツィンマーマン・バウハウス大学学長の考えを基に営まれた。呼ばれた柄谷は「隠喩としての建築」の英語版が世界の一部で読まれたから、

「バウハウスなら俺の言ってる事をわかる奴がいるだろう」の哲学至上主義的楽観をもってワイマールに来た。結果は全く思わしくなかったのである。ニューヨークと同じように。建築を中心に据えた価値観の保守性は固かった。

その事実に接して、わたくしは建築家磯崎新の、決して思想とは呼び得ない「批評的態度」の不可能性を感じた。建築家の世界は、どんな言説を繰り返しても、実に古めかしい枠の内のものなのだ。

その時々の個人のアイデアを実現してゆく社会の表層に属する、小さい英雄的な偶像としての現代建築家の実体らしきを視たのである。

わたくしは、それ迄磯崎新にはその言説を含めて共感を持ち続けて、時に行動を共にしてきたキャリアーがあるから、柄谷の近代デザインに対する考えの直載さに接して、磯崎新への共感が甘いモノであったのに気づいた。やはり建築家の世界の住人であり鈍かった。

特にウィリアム・モリスの諸活動に対する柄谷の評価は新鮮であった。

日本におけるウィリアム・モリス論評は決して少なくはない。ウィリアム・モリス主義者を自任しようとした小野二郎には、その早過ぎる夭折の晩年に接した。

自分で商品を作って、自分で売るをモットーにし始めていた、わたくしにはその死は打撃だった。少数なりとも同じような価値観を持つ他者が居よう事は、一人の「作者・製作者」には極め付きの力になる。単独者の不可能は大であるから。

小野二郎の死は、それ故にわたくしをウィリアム・モリスから遠のかせたのだった。

アイスランドへの旅は、わたくしに再びウィリアム・モリスを考えさせる契機にもなったのである。それは、わたくしが日本の現代建築家群から距離を取らねばと考え始めたのと同時であった。ただ建築から離れれば良いと言うのではない。

「建築」は一人の製作者たらんとする者にとってその総合性があまりにも欠如していると考えたからだ。ここでの不可能はただただの机上の設計・デザインの仕事自体の「専門」そのものの不可能に通じるのである。

モリスの仕事は大芸術としての「建築」に対して、「小芸術(レッサーアート)」として位置付けられてもきた。それは仕事としての専門領域の問題、あるいはその総合性を考えようとすると、いまそう考えれば大きな誤りがあったのではなかろうか。

ウィリアム・モリスがその仕事を始めて生活していたロンドンは、当時、世界最大級の都市であった。(人口が最大だったのは東京である。)夏目漱石は留学したロンドンで、その石造の人工物の歴史の濃密さに、それを日本文化とは別系統の近代であると感受し、鬱状態になった。

その密度の重量と東京の非重量を基本とする(簡単にいえば木造都市の軽みへの自己卑下である)文化構造の違いに呆然としてのことであった。

しかし鬱状になったのは日本近代文学の祖と呼ばれる漱石ばかりではない。

そこに住み暮らし、仕事をしていたウィリアム・モリスだってロンドンでの生活は、そこから逃避せねばならぬ程に息苦しいものであったのだ。

アイスランドの風景は都市ロンドンの風景には全く無いモノであった。大旅行をしてでも接したい何者かがあったからこそ、モリスのアイスランドの旅は決行された。

図版解説

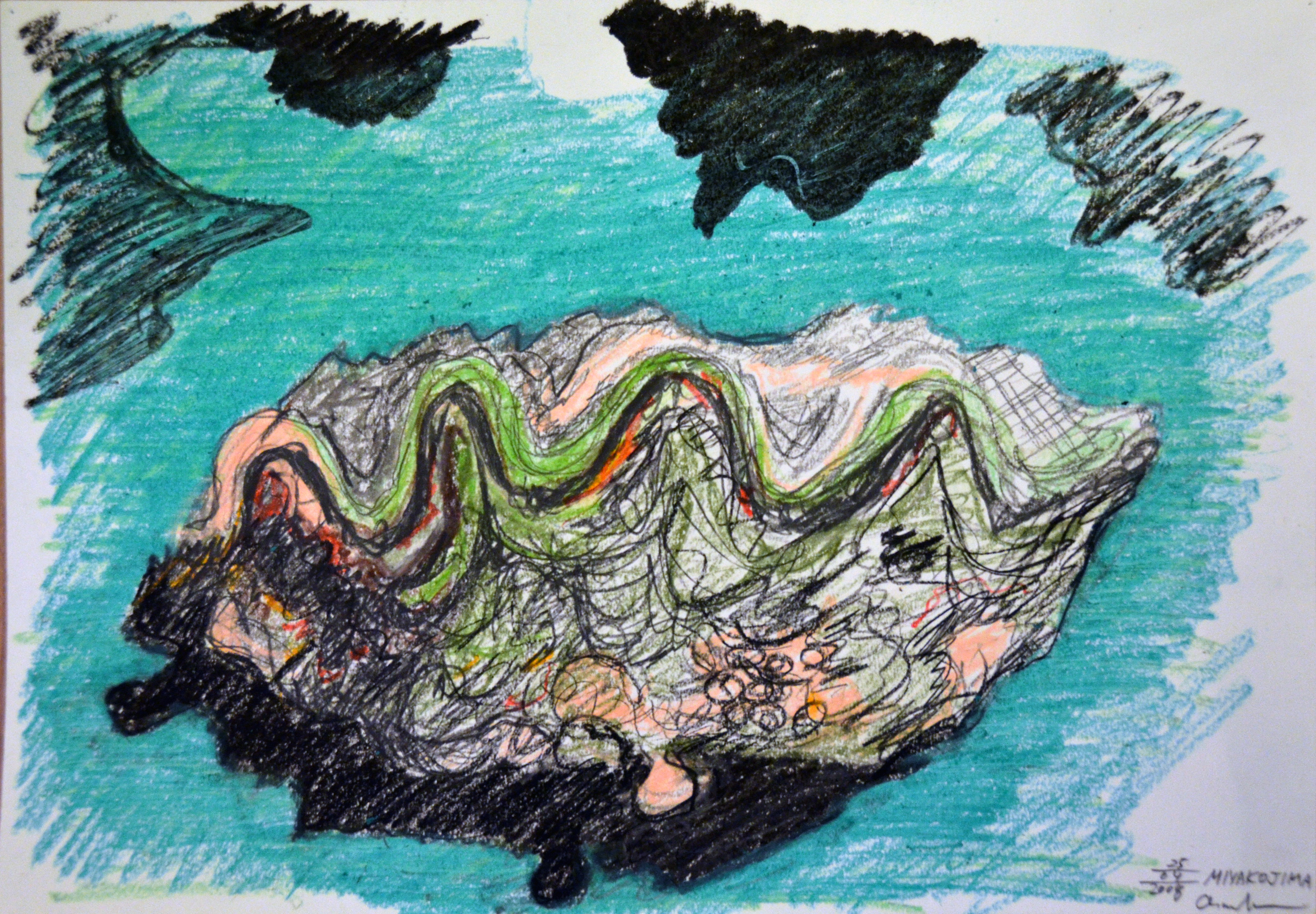

画家エドワード・バーン・ジョーンズによる、いささか皮肉交じりの、デブのモリス乗馬の図である。

小野二郎が存命の頃、晶文社の編集長らしきであった津野海太郎はウィリアム・モリス日報を出そうのアイデアを持っていた。

もちろん、小野二郎の資質を当て込んでの事である。小野二郎は当時晶文社社長であった中村勝弥と共に晶文社を創設した。

津野構想によれば、モリス日報はタブロイド判の小冊子で、可能な限り調べ抜いて、モリスと職人たちの日々の活動の有様を再現しようとのモノであった。

ウィリアム・モリス工房の協働の日々において、どうもラファエロ、前派の画家達とのステンド・グラスの製作等における協同は決してうまくいってなかったのではないかと疑う。

画家という職業と職人と呼ぶ職業はそれ程容易な協働をなし得る関係では無いと本能的に考えるからだ。

わたくしは個人的に、当時の協同の一員であったロゼッティと言う画家が会ってもいないのに資料を読むだけで、残念ながら嫌いだ。これは下世話なモリスの妻、美とちやほやされてもいたろうジェーンと、彼女をモデルとした絵を残したロゼッティとの間に画家とモデルの関係を逸脱する関係があると当時から風聞が流れ、モリスもそれを平然と許容すると言った英国貴族風の階層の人間(人格)ではなかったから、その日常生活はオロオロしてもいたのではないかと考えてしまう。つまり、そう想像、そして風聞をたやすく信じる自分の中にゴシップを好む傾向を嗅ぐのである。

そして、そんな事からもモリスの普段の思考、感性を、人間関係にいささか鈍い人間関係への反射神経の鈍さを見てしまうのだ。モリスはアイルランドの旅においてよく馬から落馬したようだが、そんなモリスを描いたエドワード・バーンズのカリグラフィのデフォルメの中に、そんなモリスのお人好し振りへのしんらつな眼も見てとるのである。

このおかしみの中には「いい気な男だなー」とモリスを笑う視差がある。

インド領チベット、ラダックのマトゥー村で佐藤研吾の淡彩絵の具での作品である。大きさは四つ切画用紙。マトウ村へは有名なアルチ村での滞在を終えて、帰りに寄った。誠実なドライバーの実家に泊めていただいた。マトウ村では富裕層に属する家であり、室内には財産の象徴でもある茶ツボの大きなのがズラリと並べられていた。ラダック地方は色濃くチベット文化の影響下にある。家族は心から歓迎してくれて、正式な民族衣装を着ての歓待振りであった。若夫婦に子供が産まれたばかりだった。一家はその赤児をそれはそれは宝の如くに大事にしていた。

佐藤研吾は歓待への感謝を込めて、赤児の絵を描くのを申し出た。

アルチ村のインダス河にダムが作られて、そこからの電気で夜の灯はまかなわれていた。ほの暗い大振りな木造丸太での内部であった。小さな窓からヒマラヤの雪嶺が美しかった。村の青年達は一生に一度その雪嶺に登るのが慣例であるそうな。

ほぼ自給自足の生活であるが、驚く程に豊かであった。何より人間の気持ちに品性が溢れていた。

母子はともに正装して絵のモデルになってくれた。佐藤研吾の美質であるが、彼も真当にそれに応えた。描く者と描かれる側との間に濃密な心の交流があった。母親も赤児もニコヤカに笑った。描く側にも描かれる側にも、感謝の嬉しさがあった。赤児や女児であった。母親にウリ二つであり、笑み迄も似ているのだった。この「母子像」は傑作である。

肖像画の原点とも言うべき、「アリガトウ」のやり取りの中での「表現」であったから。

近代絵画における肖像画は、人間の苦悩や孤独を描かれたものが、良しとされ、よりも高度な社会文化の鍵であるかに評価されるが、それは肖像画の本来の働きではない。

家族は描く佐藤と描かれる母子をカメラにも納めた。

マトウ村での日本人の評価は高く広まったであろう。何処か遠くからやってきて「母子像」を一心不乱に描いた人間がいると。

ここには肖像画の、特に母子像の本来が在る。

今、マトウ村のあの家の台所の一番良い場所に「母子像」は飾られているのであろう。美術館に収蔵される以前の肖像画である。

ベンガル・スクールの画家の「母子像」に通底し、かつ、それを超えているのである。

佐藤研吾はこれから、これに勝る絵を描けるであろうか。その一心不乱の姿を眺めながら、わたくしはうらやましかった。あの状態、そして母子との関係にはアニミズムが深く内在していた。

ジャミニ・ロイの「母子像」

フォルムを枠取る黒く太い描線と、人体各部のスケールの不連続は、ここにも表れている。

眼の定形化も同じである。

ここで絵画史における最も有名で誰もが知る「聖母子」像群との比較を試みたいが、それはこの旅の終わり近くになされるだろう。ヒンドゥーの婦人達がこのように赤児を抱き歩くのは普通である。サンダルも見慣れたものだ。さて、キリストを抱くマリアの足許は克明に描かれたことがあるのか?

ジャミニ・ロイの「サンタルの少女」は一転して、早朝の霊気を感じさせる。

インドの良く考える画家たちは、やはり、早朝の霊気と真昼の酷熱との間で表現を続けるようだ。

伝統美術=工芸であるミニアチュールの高次な達成は彼等にとっては、どうしても潜り抜けなければならぬ現実の壁なのであろうか。

克明に描こうとすれば、ミニアチュールが立ちふさがるのである。

この絵は油絵の奥でキャンバスという、洋風絵画表現の道具と技術で描かれている。

日本の画家たちの、西洋絵画との接触と比べると、その様式との葛藤は、より深いように思われる。

ジャミニ・ロイ(1887年-1972年)の絵は穏やかな早朝の気配と酷熱の真昼の両面を持つようだ。

「インドの女王、タイガーに乗る」は童画であり、漫画でもあり、興味深いことに世界各地のプリミティーフ(素朴画家)達に似た画風を持つ。ここでは描く対象物のスケールは完全に無視されている。太い描線がフォルムを形象し、色彩も又、自由に振舞うのである。人間や生物達の眼は、それ等に比べると一つの約束事の如くに定形化される。

インドの「モーニング」早朝は素晴らしい。その早朝は実に短い時間である。つかの間の時に農村では人々は大地を耕し、生き物たちの世話をして、洗濯等の家事に励む。早朝の冷気は値千金である。

酷熱の昼はギラギラの、原色の世界だ。冷気は霊気に通じよう。生き物たちも霊気を帯びるのだろう。

真昼の太陽は容赦なく生き物を射る。人々は樹陰や屋内でまどろむ。人造物につくり込まれた諸々の像は原色の陽光の許で生き物の如くに輝き始める。

インドの早朝の世界と真昼のそれは別世界である。夜の闇は深い。

インドにはスクールと呼び、よばれる如くの自発的表現集団が多いのではないかと想像する。過日、アーメダバードに滞在した時、佐藤研吾と訪れた、名は忘れてしまったが、シヴァ・テンプル内の小さな学校が忘れられぬ。生徒は皆、盲目の子供達だった。大半が女性であったように記憶する。彼等は決められていた日時に集まり、手風琴や木琴等を合奏するらしい。協会らしきが組織されていて募金活動もなされていた。

外の巨大なシヴァ神像とは裏腹に、灰暗い部屋には合奏を学ぶ子供達と教師の間に濃密な親愛の情が行き交っているのに感動した。盲目の子供達がインド社会のカースト制の何処に属するのか、あるいは、その外に居るのかはわからない。

シヴァ神の巨大さの、わたくし等には時代錯誤としか考えられぬ物体と、盲目の子供達が奏でる音の稚気と精妙さとは、インドの今の民衆たちには眼に見えにくいつながりがきっとあるのだろう。

ヒンドゥー教の小さな一派とされる日本仏教やの慈愛や、キリスト教の「愛」とは少しばかり違う世界であるように思われた。それが何であるのかは、まだわからない。でも知りたいと思う。

生命への讃歌であるやも知れぬ。

そして、それがアニミズムの旅の大きな幹であろうか、とは考え始めている。アバニンドラナート・タゴール(1871年-1951年)の「モーニング」の複製は、ニューデリーのナショナル・ギャラリー・モダン・アートで入手した。

ベンガル・スクールはタゴール・ファミリーを中心にまとまったモノらしい。この小さなパステルで描かれた絵は、良く画家の万物の「生」への共感が表わされている。共感は震える如くの好奇心でもある。全ての創造の素である。

アイスランドへウィリアム・モリスは何度か旅をしている。首都ロンドンでの生活からの逃避であったろう。当時のロンドンからアイスランドへの旅は汽車、船そして馬を乗り継いでの大旅行であった。

モリス商会の活動は、その私生活の悩ましさと同じくらいにモリスを悩ませ続けた。その人間関係において。

アイスランドでのモリスの旅は馬上の旅であった。馬から度々落ちたりもした。モリスはどうやら太り過ぎで運動神経に難ありの人であったようだ。私生活での決して平安ではなかったであろう事だって、その身近な生活での身体性つまりは運動神経に近い生活術の欠如と無関係はあるまい。

アイスランドの旅はわたくしにとっては、「サガ」を巡る旅でもあった。都市史から領域史へと越境しようとする伊藤毅の旅も又、大きい。旅の大小は、その風景と小さな「物体」への関心の往復運動の旅でもある。

サガと呼び呼ばれる、小さな特異な場所は、無数に在るように想われる。

時間も地理も地球大を想わせる風景の内に、人間の多様と同じ位の形の、小さな特異点としてのサガが在るようだ。それは人間の発見の能力であり、命名力である。

流れる小川にブクブクと水泡を生む場所はただそれだけで神秘に迄近くに特別なモノであったのだろう。

日本列島では先住民族アイヌの人々の場所に対する感性がそれに近い。アイヌは地名を与えることに天賦の才が集団としてあった。