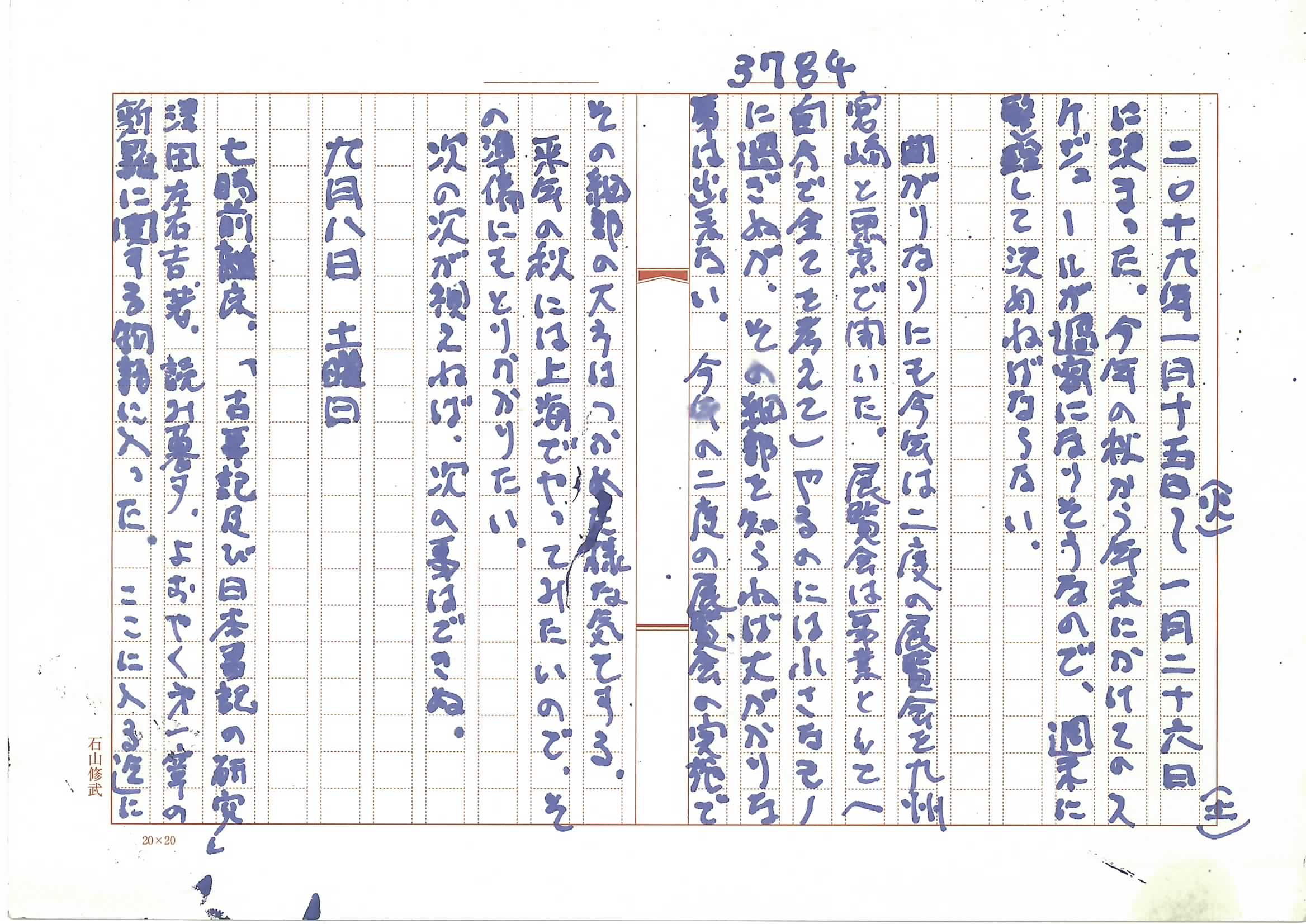

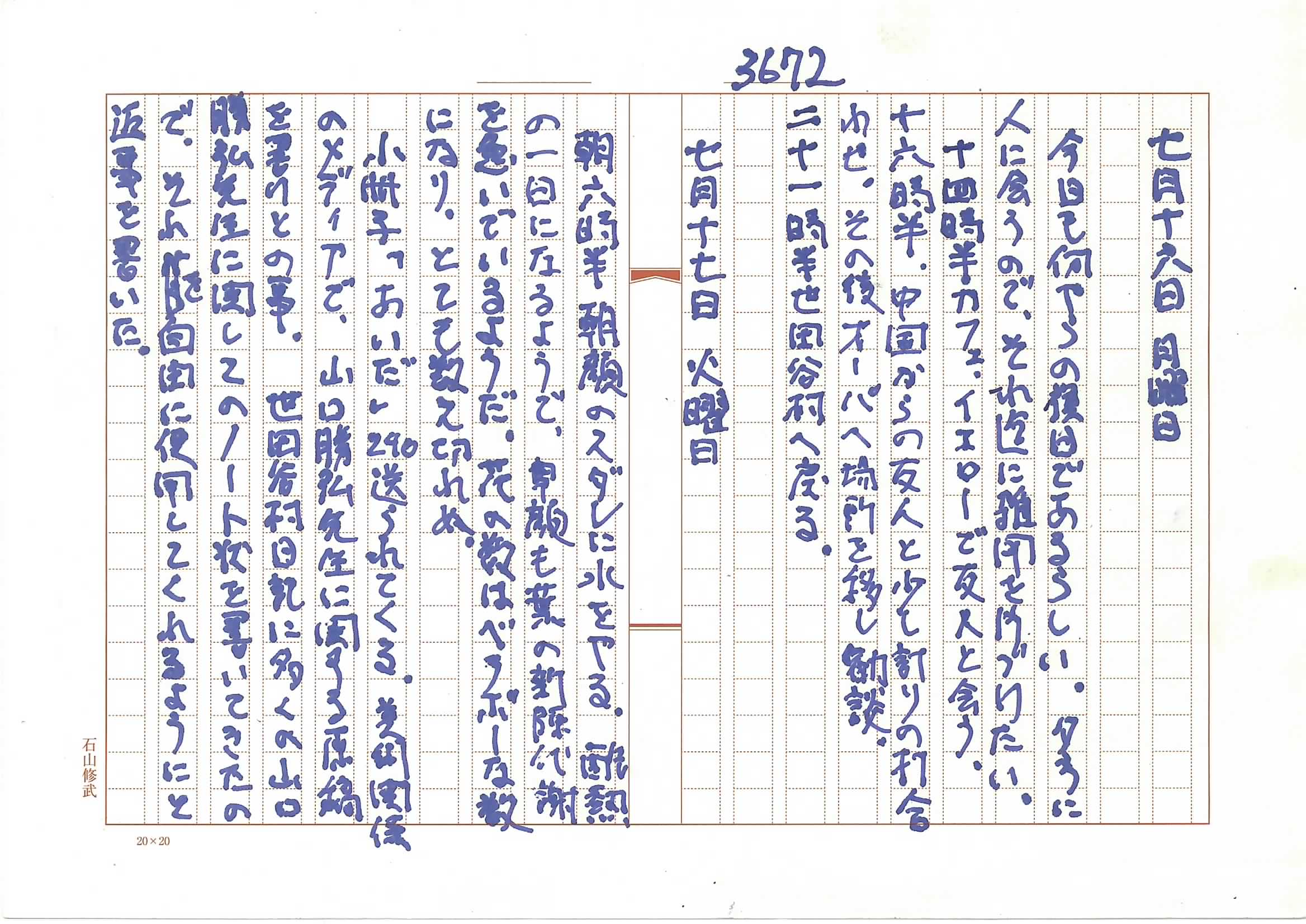

2018年 12月

(つづき)

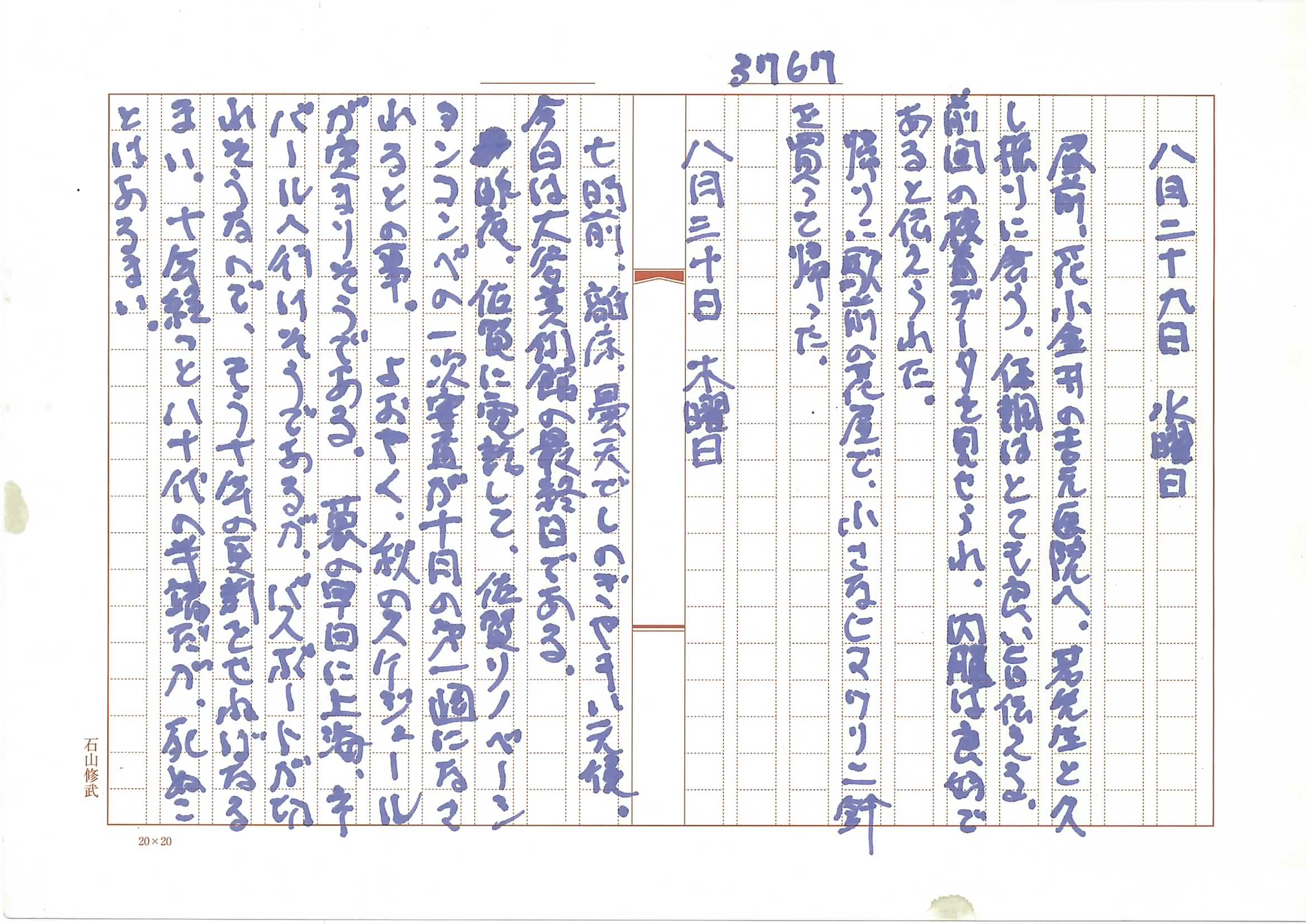

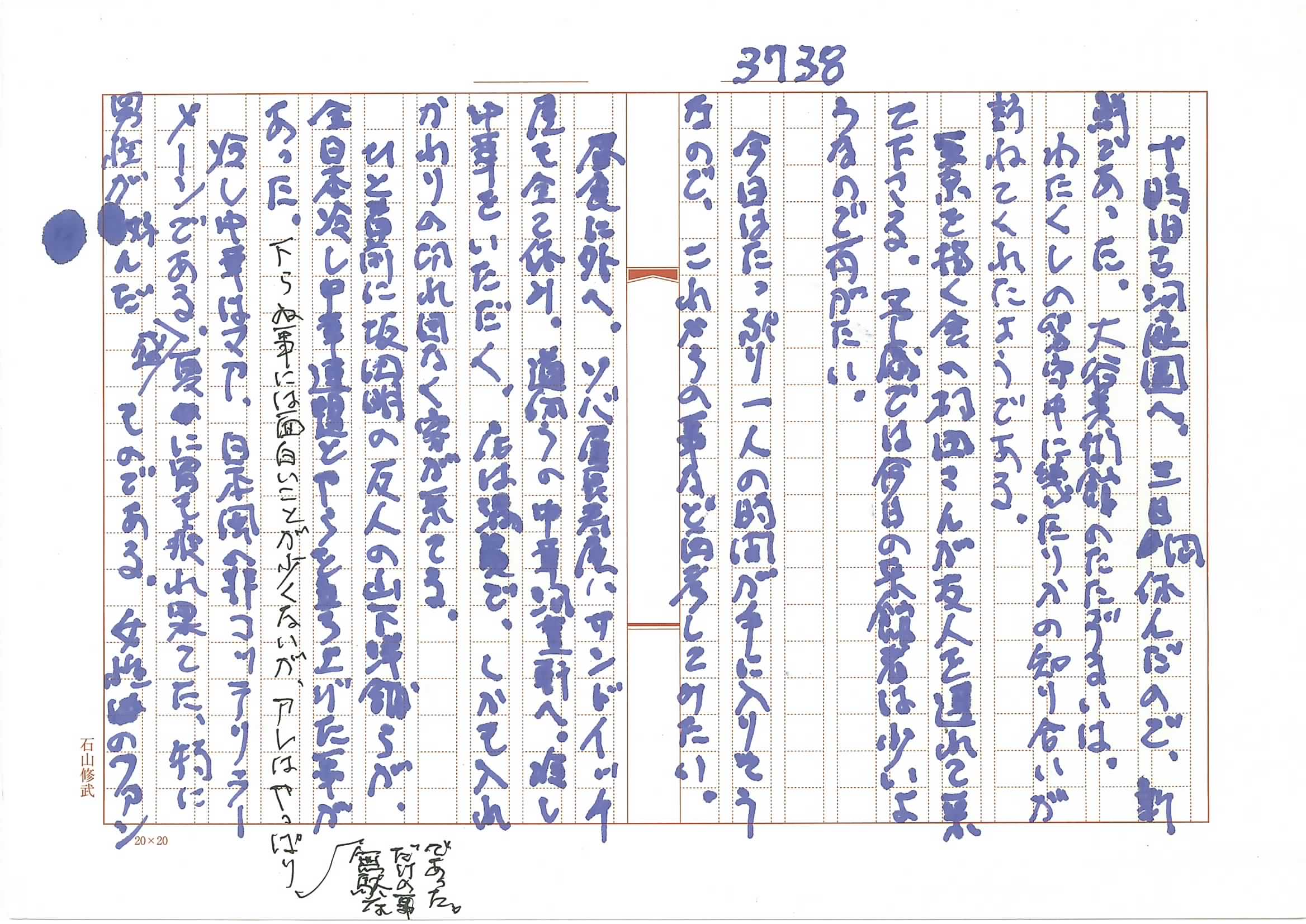

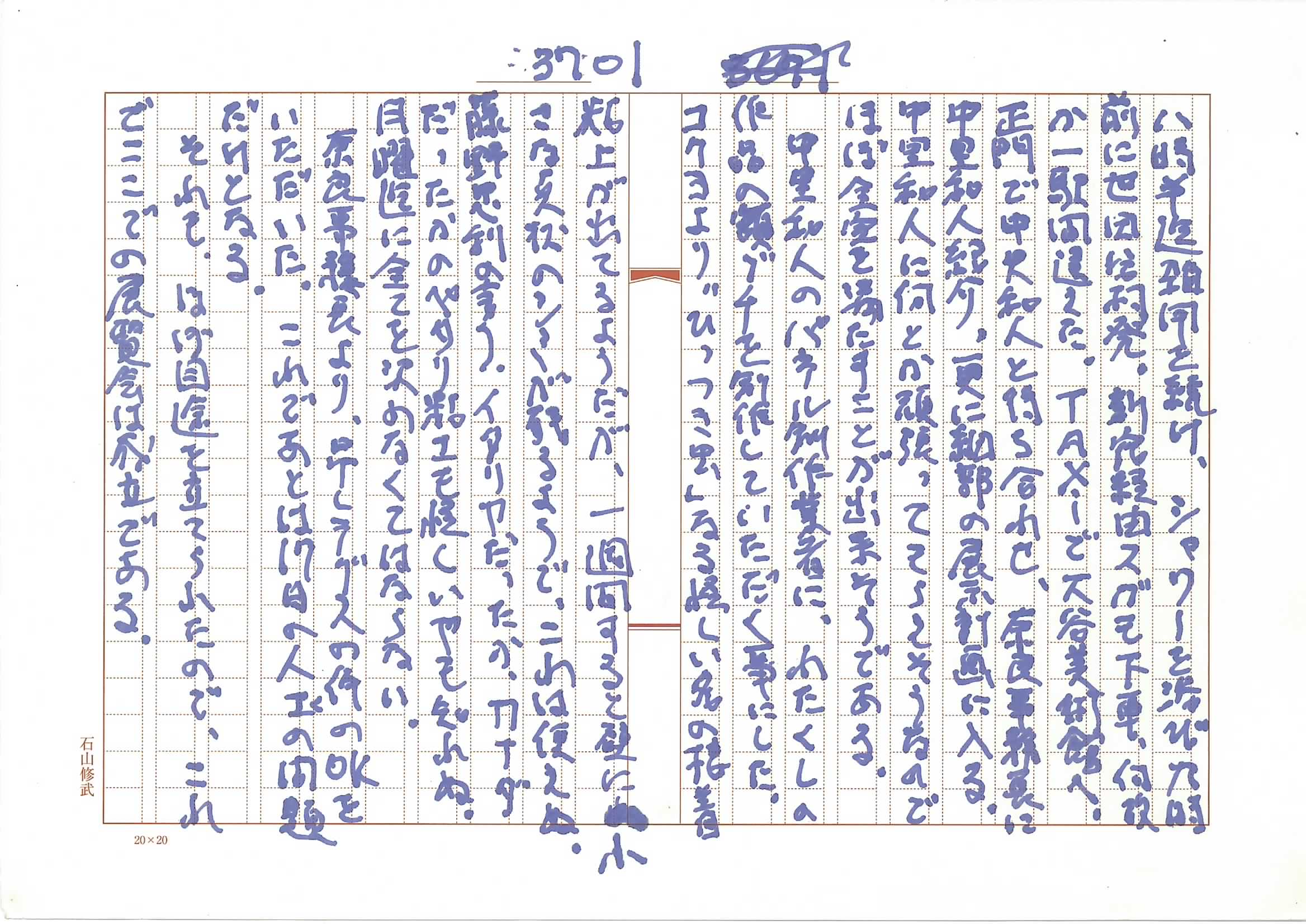

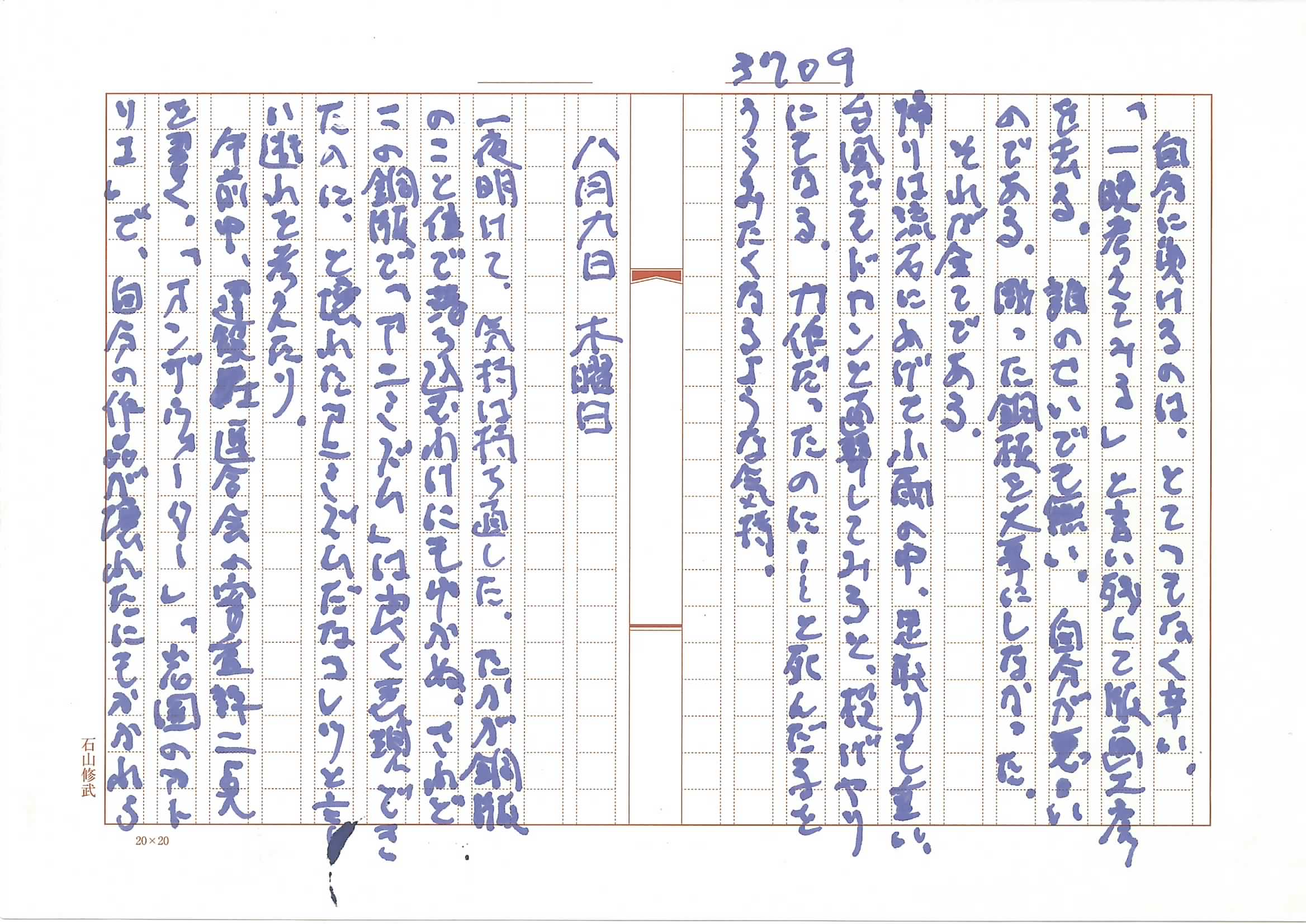

2のスワヤンブナートを訪ねたのは昨年2017年の暮れであった。

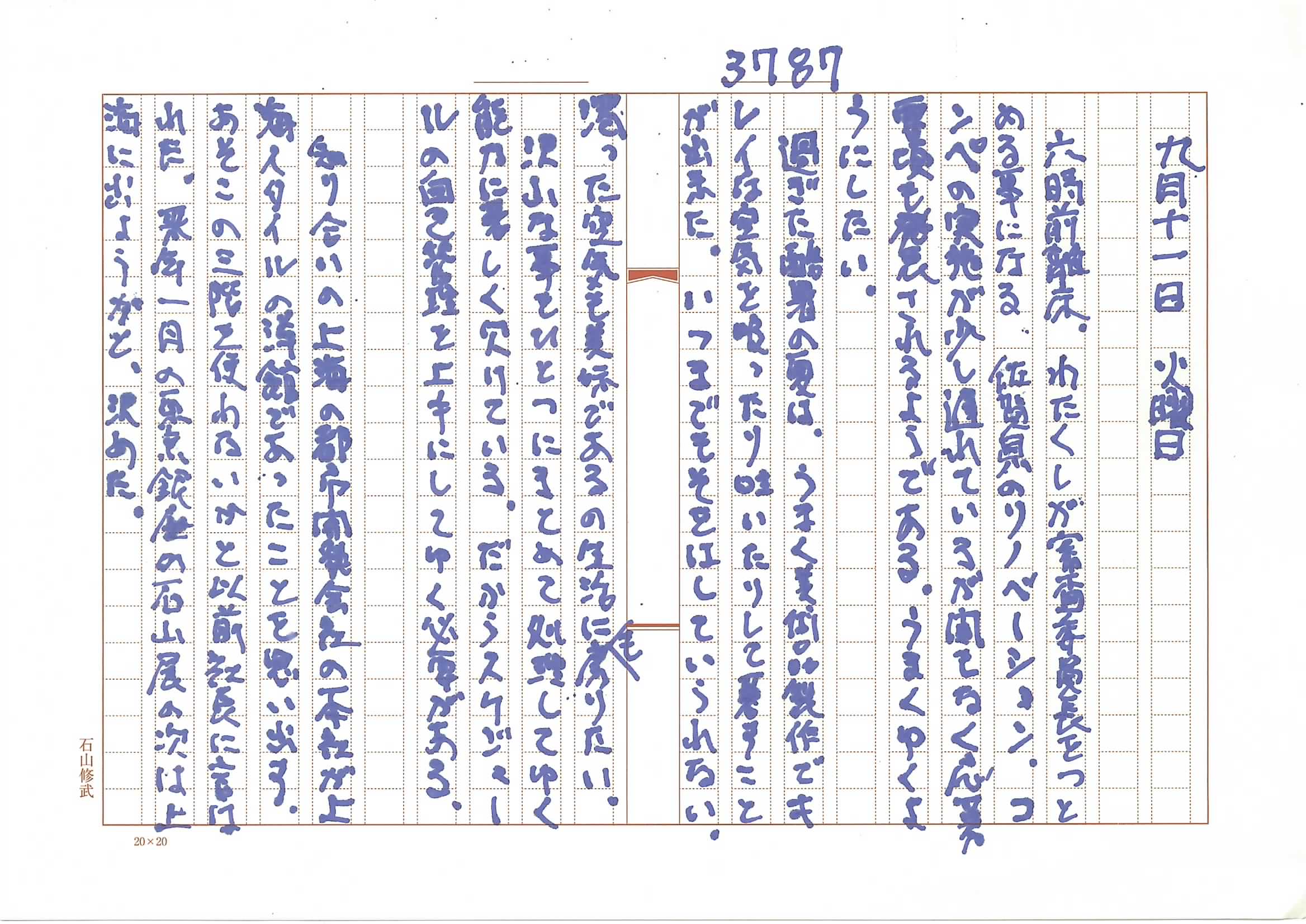

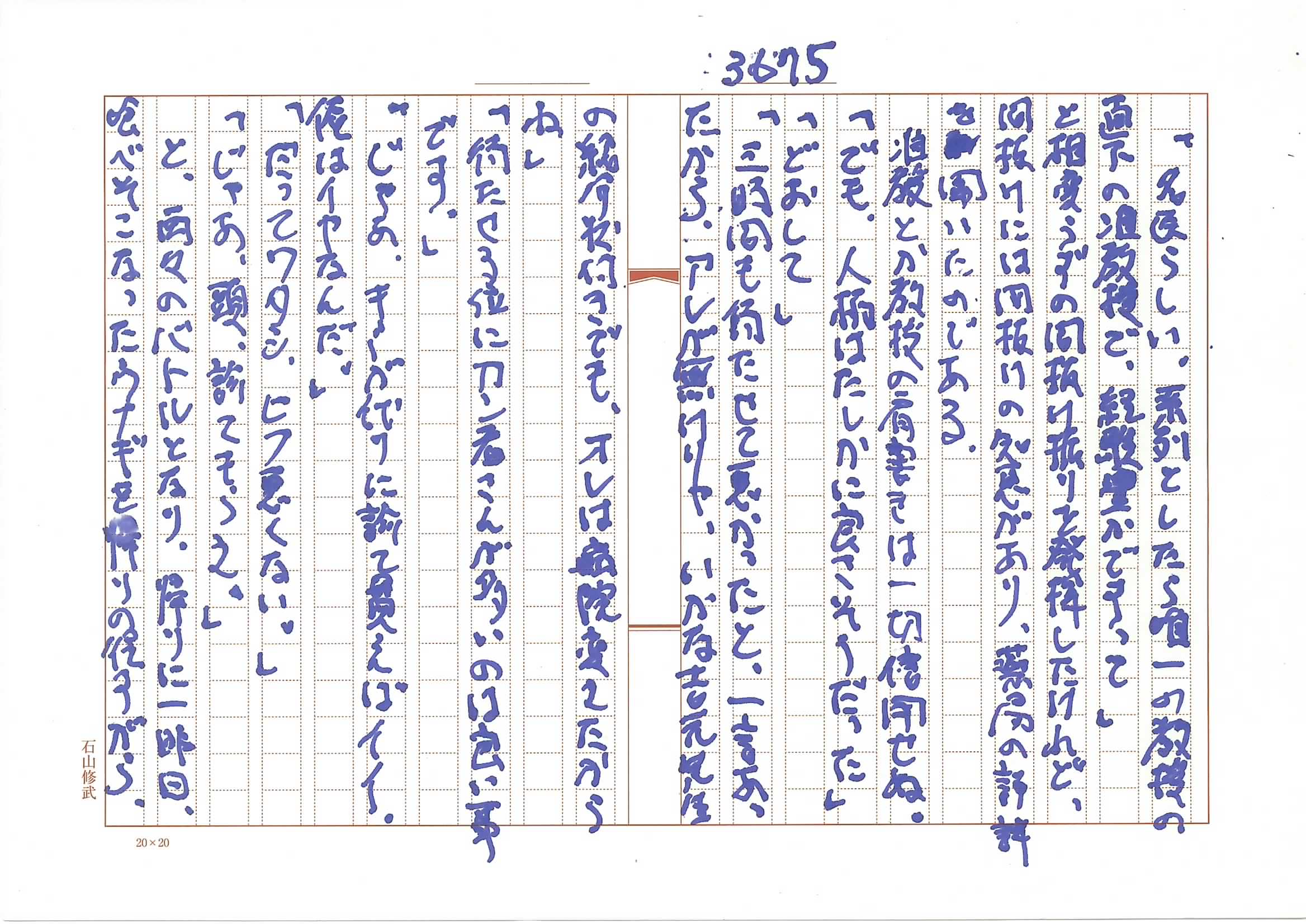

スワヤンブナートはアジア最古のストゥーパとして有名である。ストゥーパの上に作られた金属(真鍮)の小塔の一部に巨大な眼が描かれている。世界を視る眼だとも伝えられている。でも化け物みたいにオドロオドロとはしていない。仏像の額に彫られたり、描かれたりのブサイクな裸形の観念からは、ここでは遠いのである。おそらくはそのスケールの巨大さがチャチで稚拙な観念の外に造型そのものを運び出してしまっているからであろう。

しかも昨年のスワヤンブナートのストゥーパとその周辺は前年のカトマンドゥ盆地の大地震で大きく破壊されていた。スケッチの通りであった。その破壊の現実が崇高であった。

地球自身の大震動、身震いで壊れた物体群。ニーチェは神は死んだと考えたが、その神はヨーロッパの神々であるキリストであった。しかもニーチェは死んだヨーロッパから東方に遠いはずの仏教に光明を求めていたようである。脳を犯されてもいたニーチェはその晩年、スペイン広場の階段につながれていたロバの首にしがみついて泣いたとされる。死去したのはドイツの死の都とされるワイマールで、今はニーチェハウスと呼ばれる二階建ての二階の一室である。ニーチェはつながれたロバに自身の姿をみたのであろうか。そんなに安手なものではない。悲哀の臨界であった。脳漿まで病原菌が犯している自身の脳内の光景を重ねたのである。

グローバリズムが世界を扁平なものとしてみせてしまう現実がある。創作者と呼び、呼ばれる存在形式の高度な中枢は遺跡あるいは廃墟が媒介する物質を含んだ人間の生の短さを知らしめるからだ。感性のアンテナで鋭く感得していた。つまり廃墟の内にロマンスをみていた。ヨーロッパの諸芸術の底流(伏流)としても流れたメランコリアと呼ぶロマンスである。

ヨーロッパ芸術の伏流であるメランコリアは現代美術の祖であるともされるマルセル・デュシャンのアイロニーの深層でもある。アイロニーはメランコリアの知的表層でもある。つまり、それはロマンスでもあった。純度の高いメランコリーであり、郷愁であった。

(つづく)

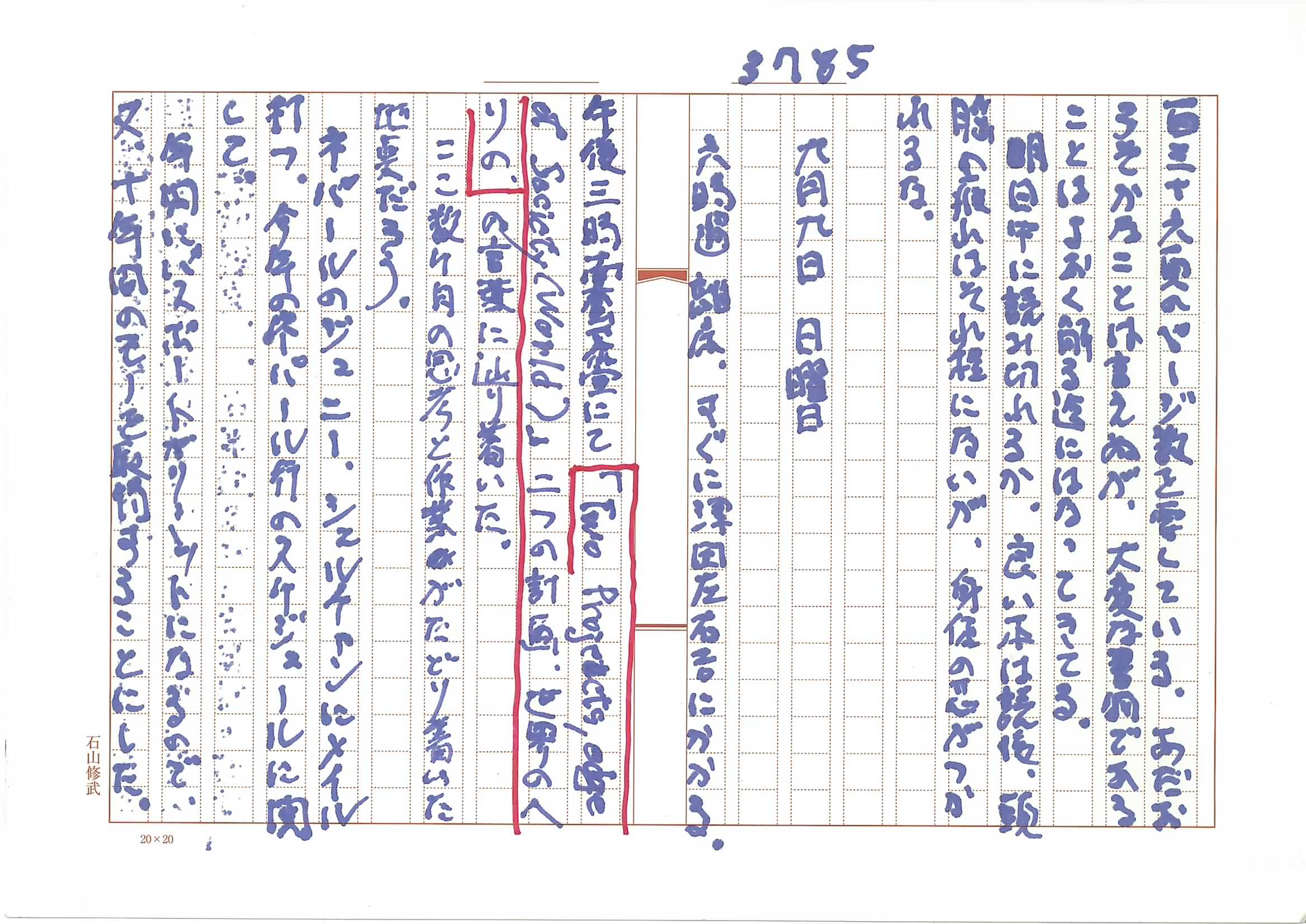

アニミズム紀行9へ

アニミズムについて少なからずを述べてきた。散乱するばかりなので、今時点で可能な限りをまとめてみたい。つまり焦点を絞る努力を試みる。

何故ならばアニミズムの周辺を遠巻きに巡ってきた、その目標というか、巡るなのかが、少しばかり視えてきたような気がするからだ。

気がついてみればアニミズムとは、わたくしにとっては自身の創作の動機であった。

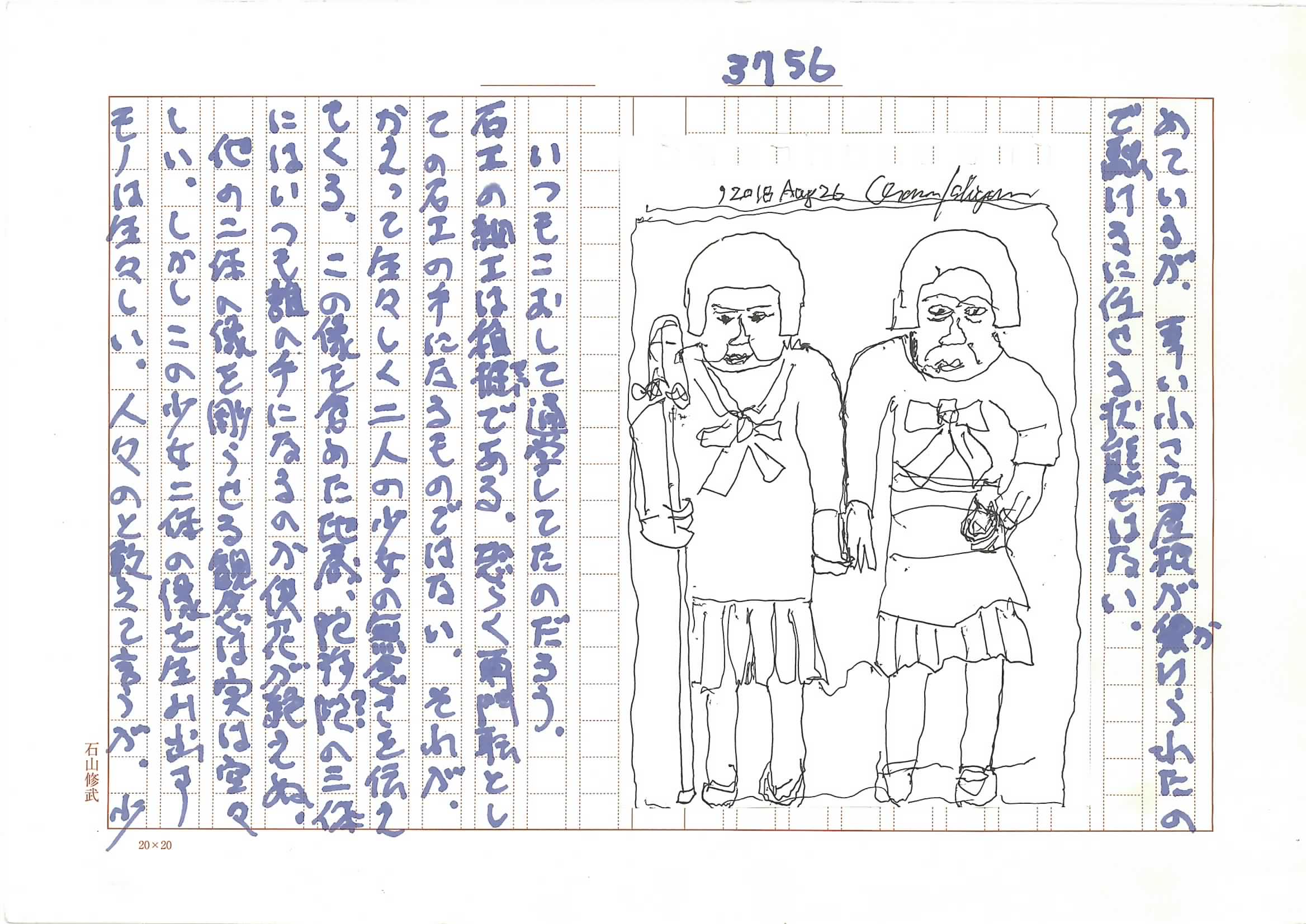

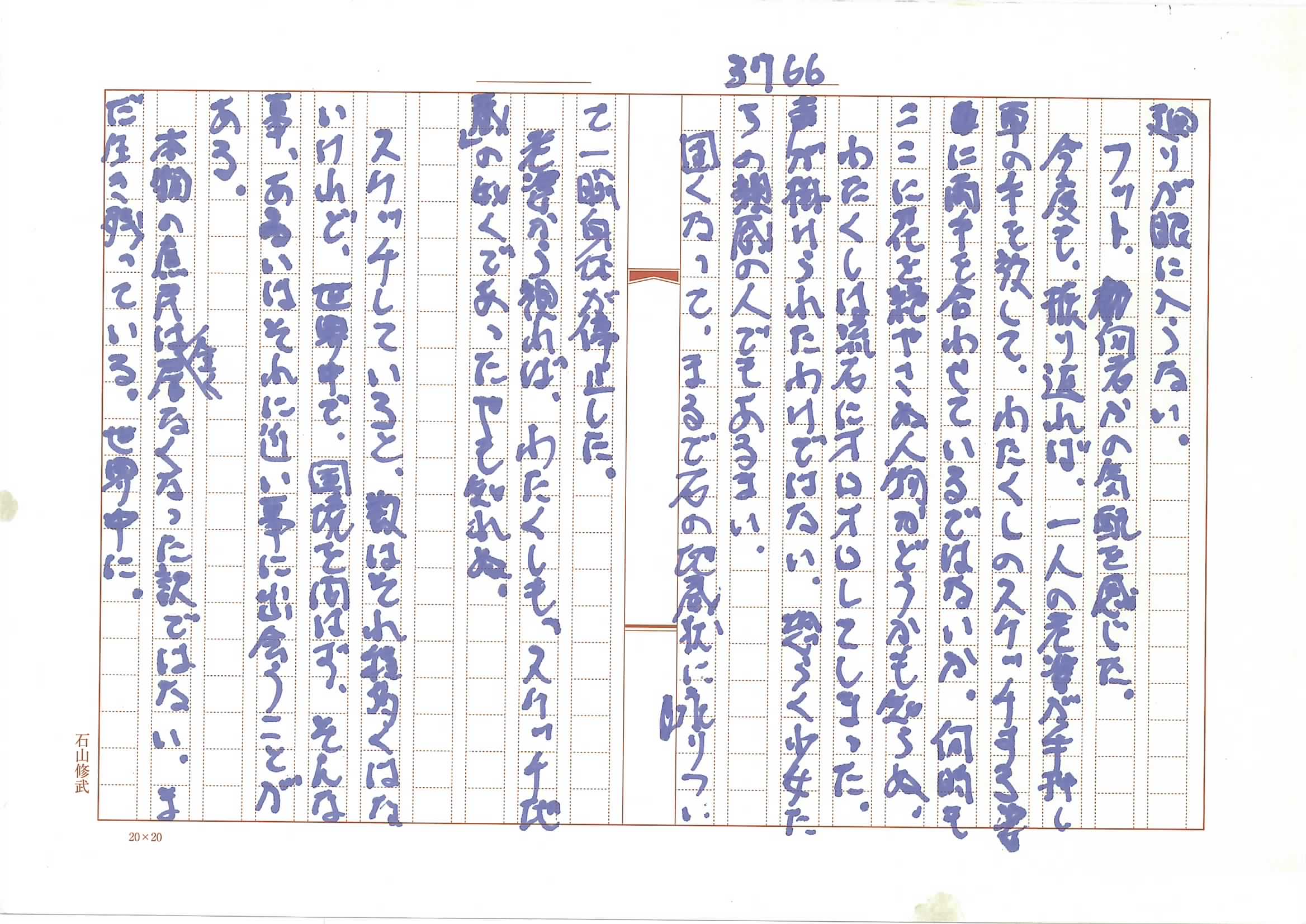

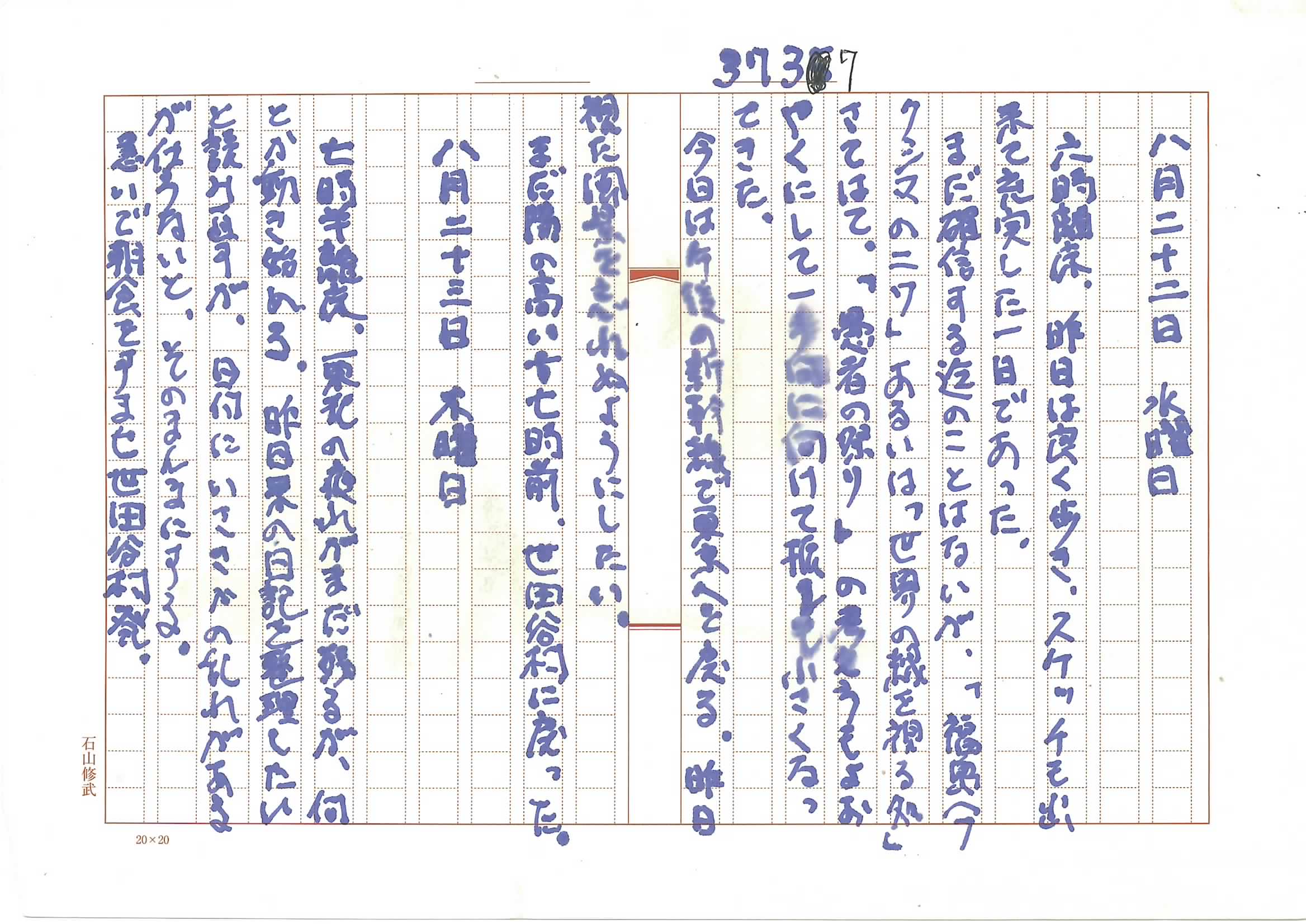

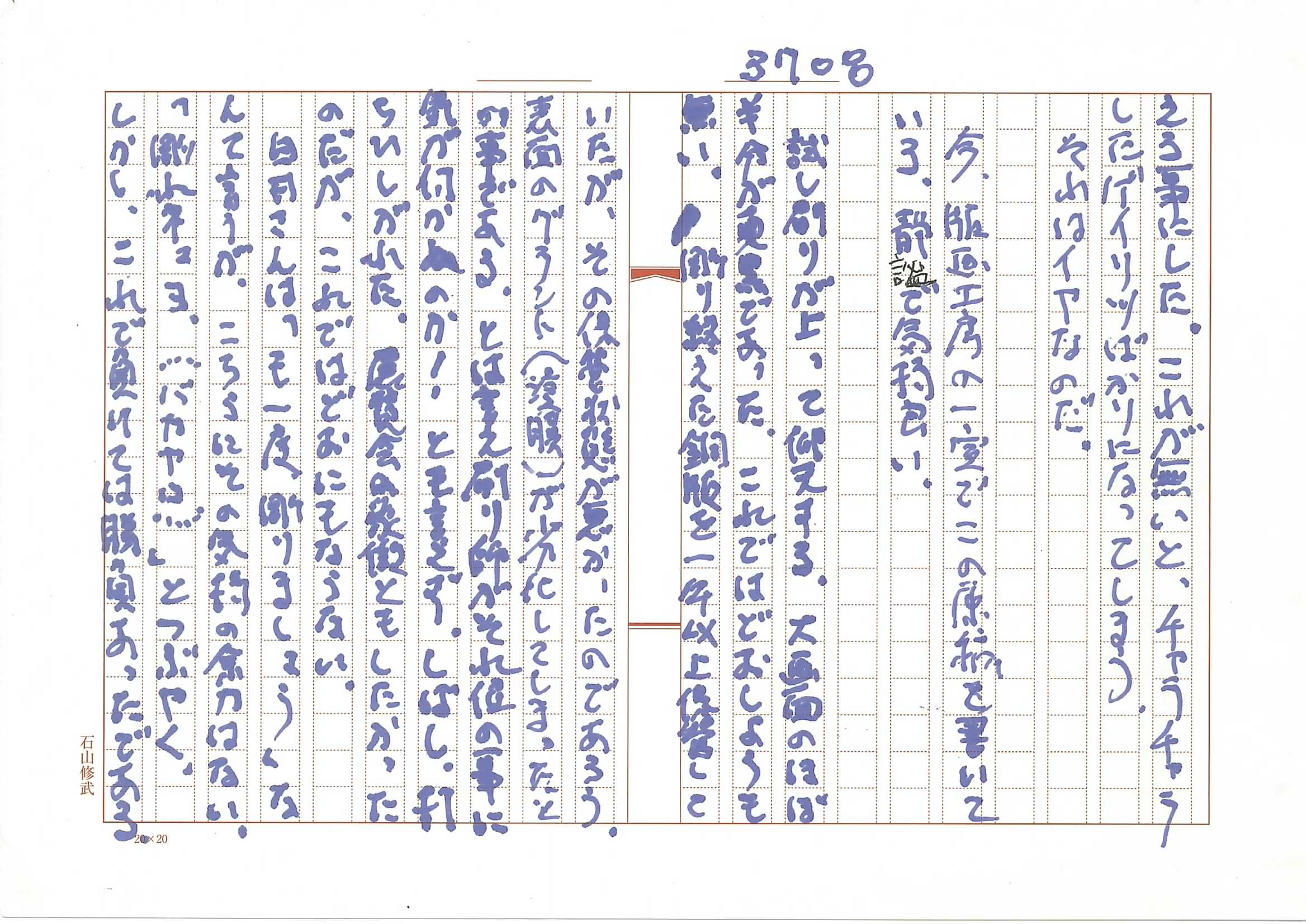

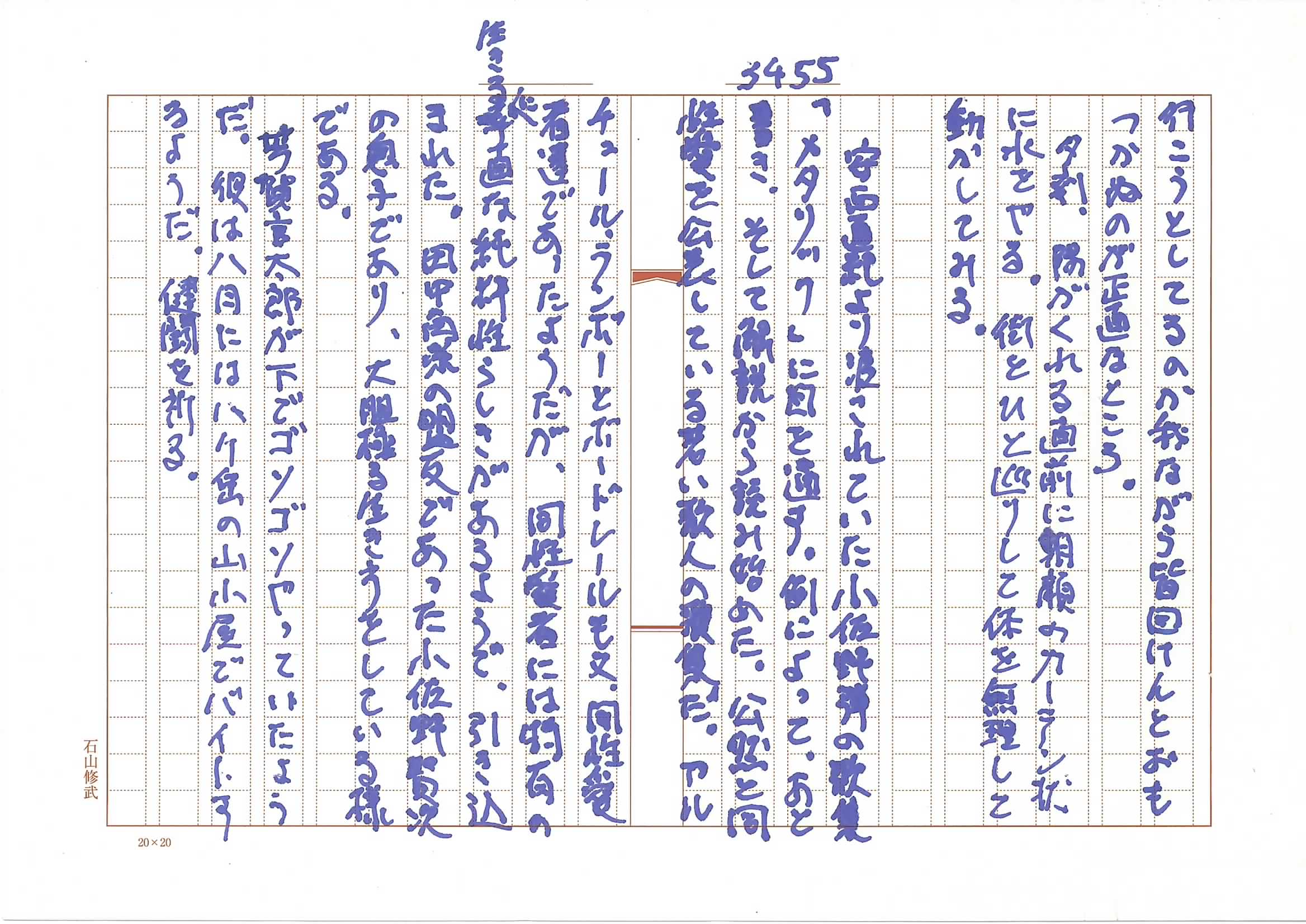

創作論とは堅苦しい。もっと自分にもわかりやすい言葉で述べたい。と言うよりも、くだくだしく日記でも書いているが、わたくしなりの、わたくしを最も生かせる方法である「スケッチ」を改めて数々見ていただくことで作ることの面白さを、つなりは何故につくりたいことを止めないのかをみなさんに伝えてみたい。伝えたいのも、大事な創作家=アニミズムの中枢だから。

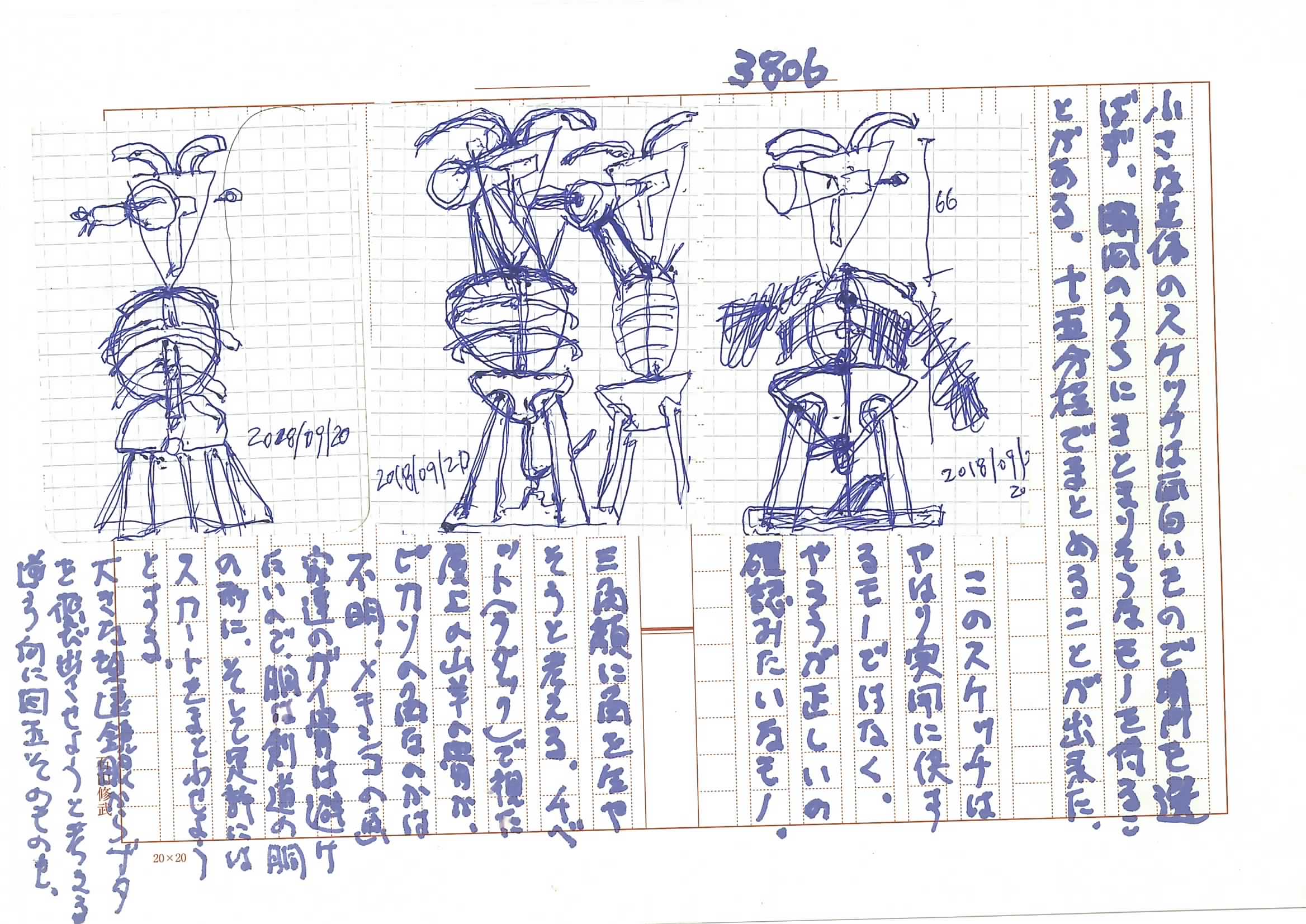

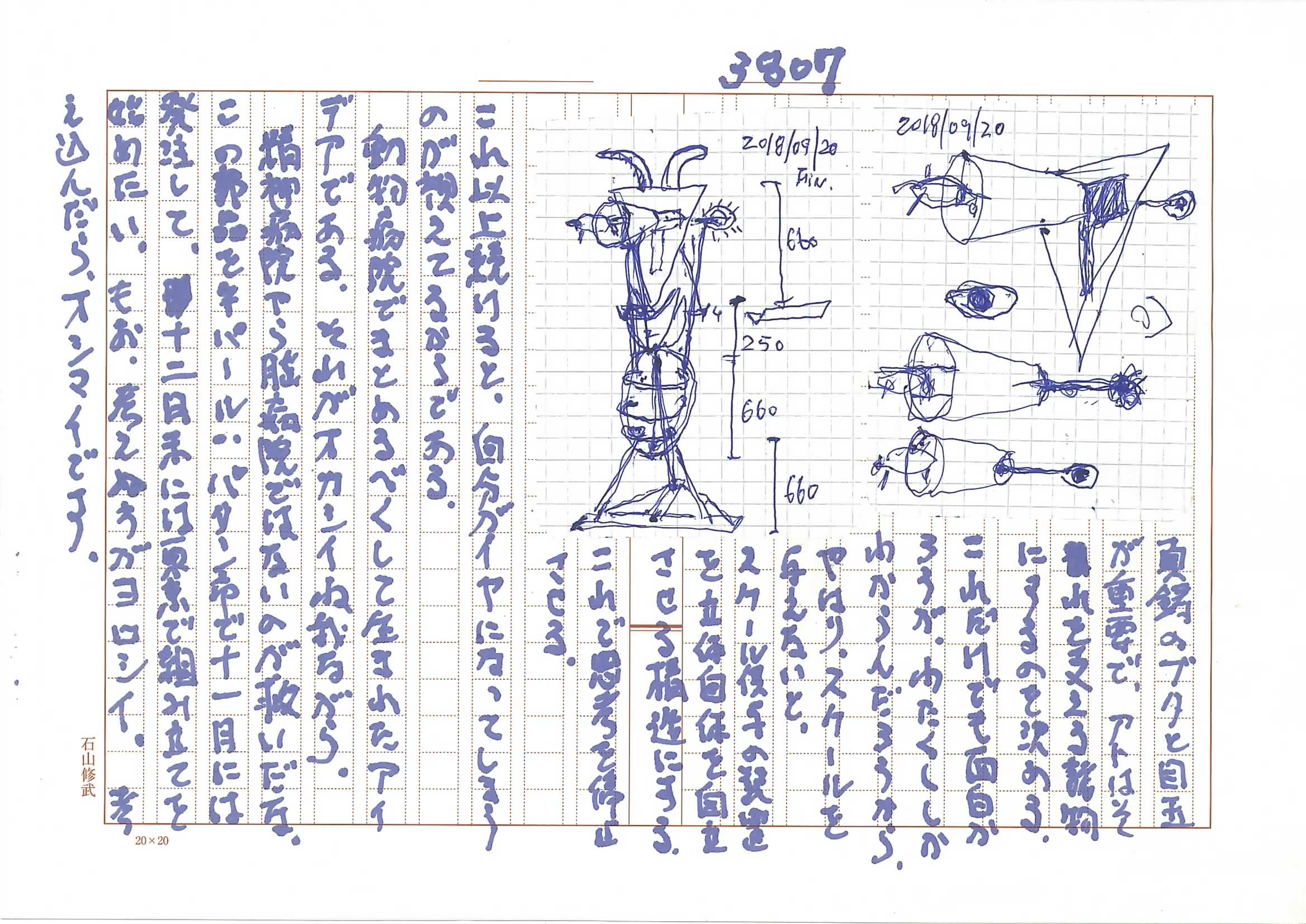

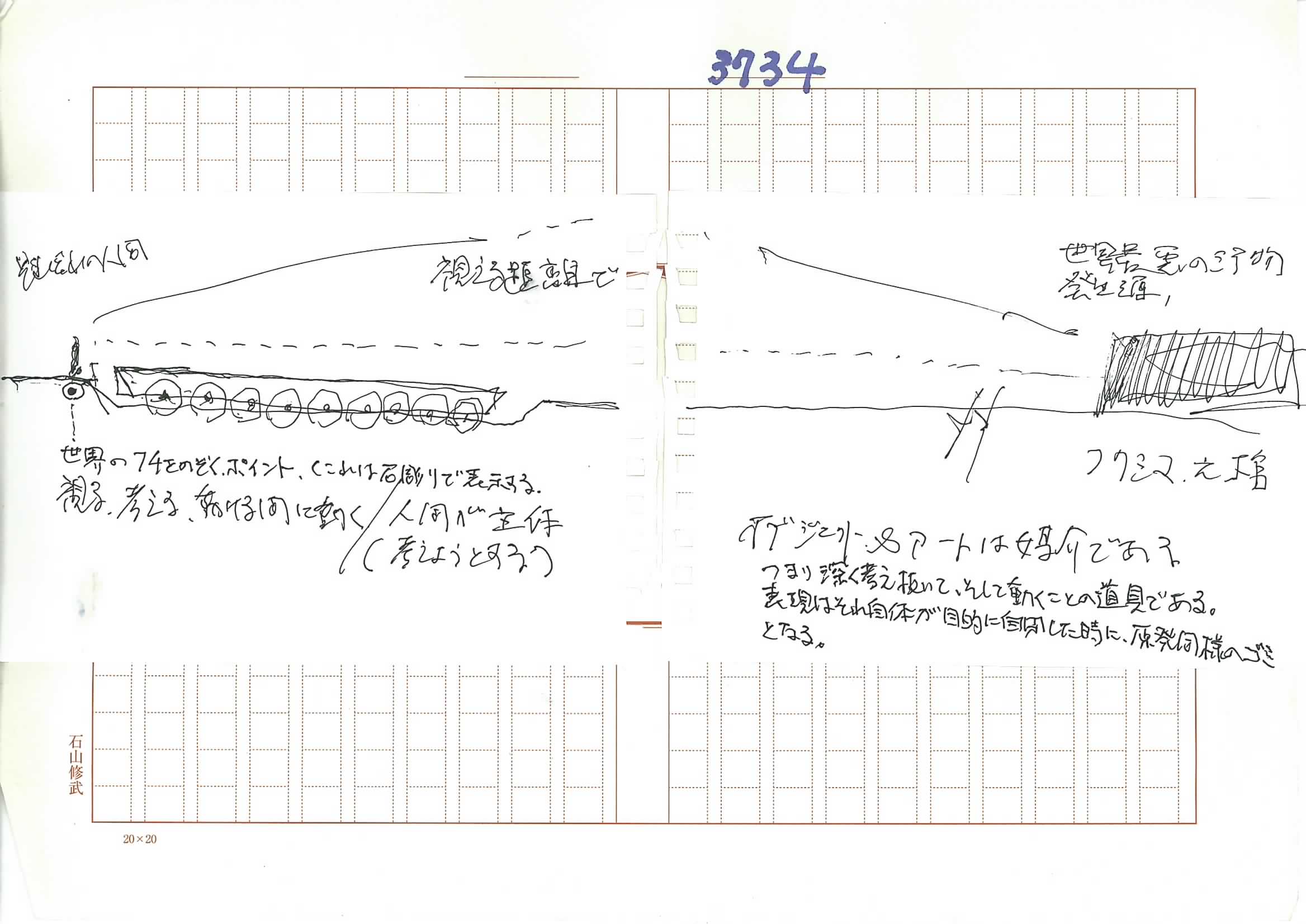

最初に見ていただくスケッチは4点セットである。決して少なくはないスケッチ群から、どおしても一点だけを絞り抜くことが出来ない。

この4点のスケッチは描いた場所、時間が全て異なっている。

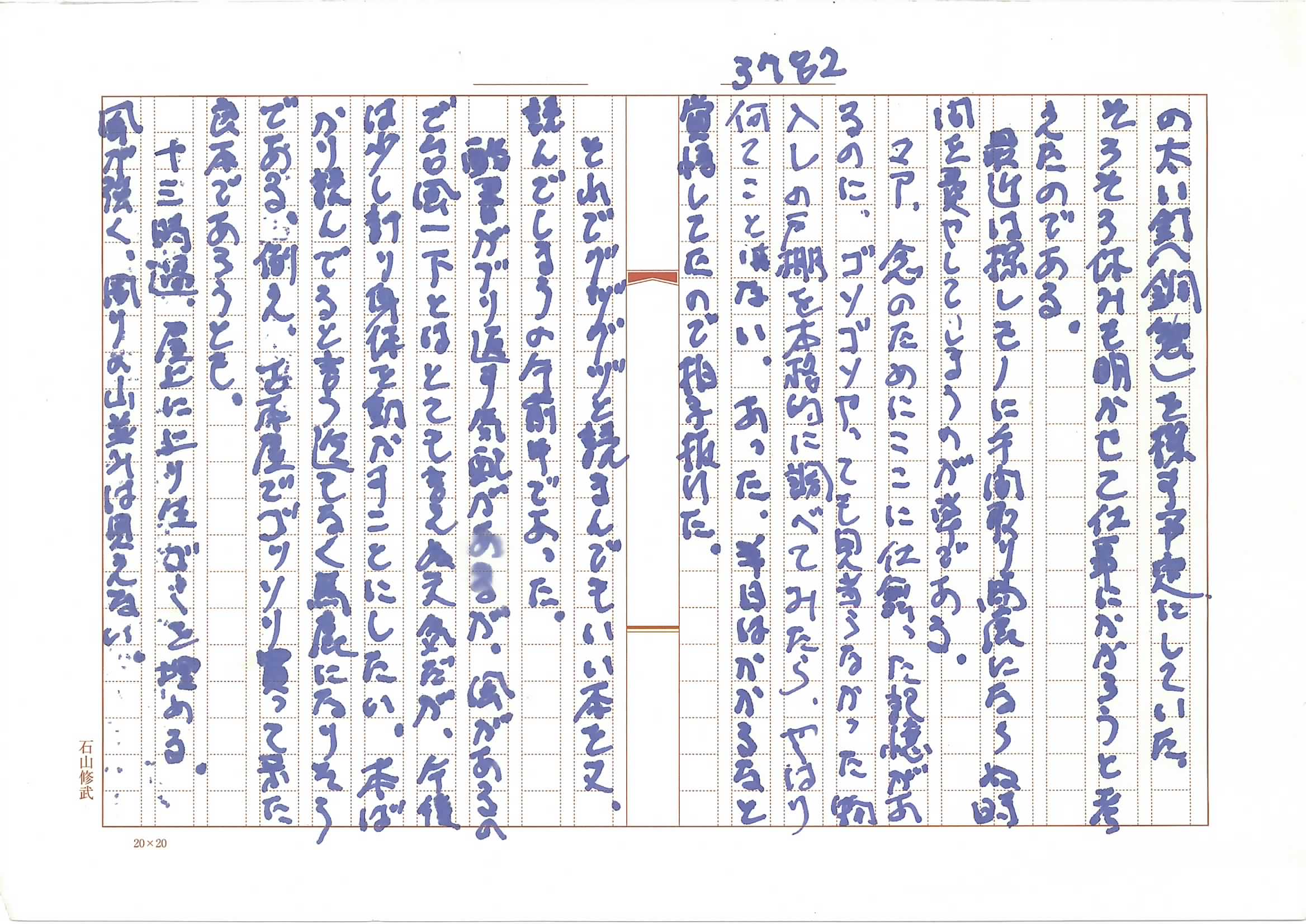

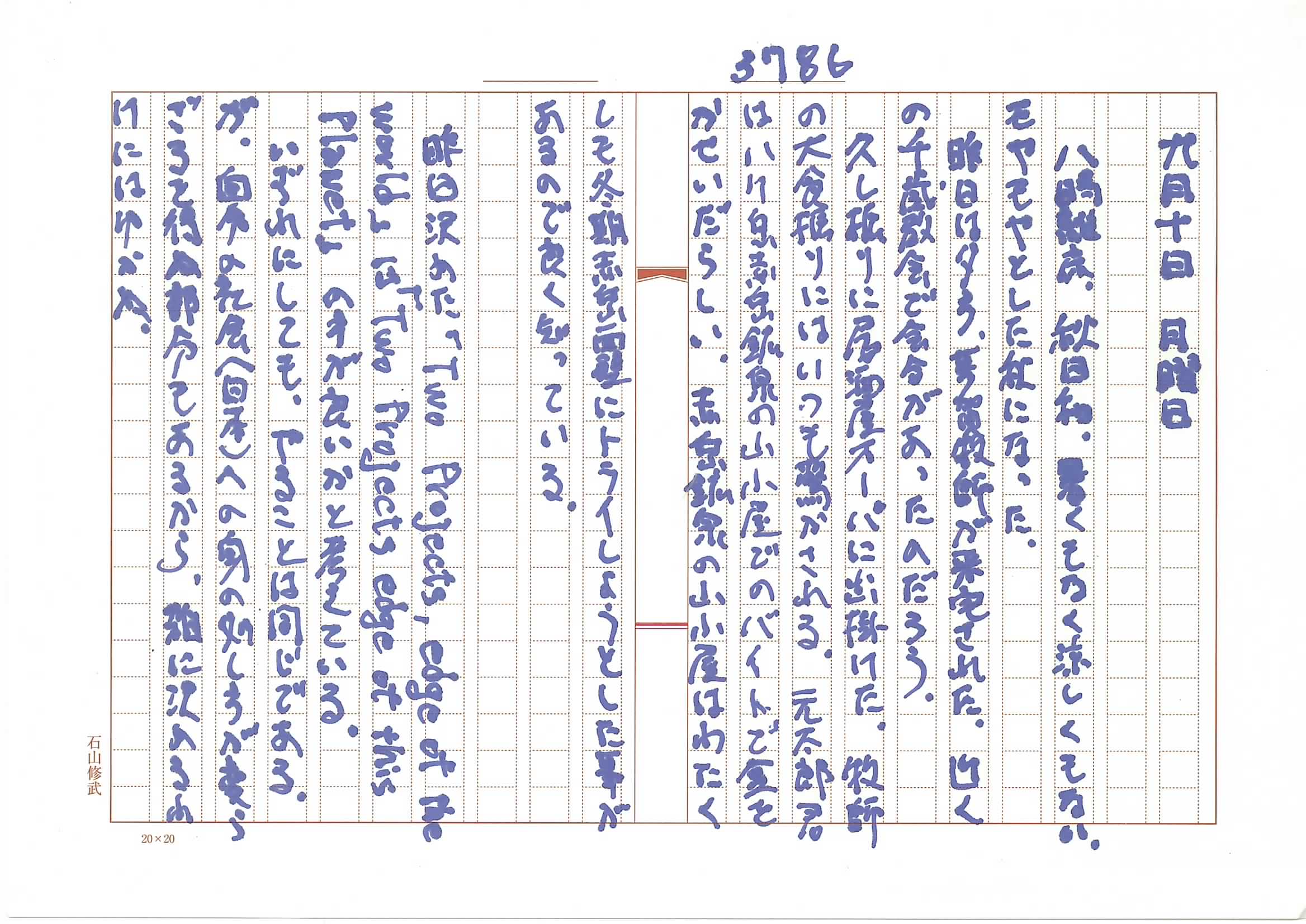

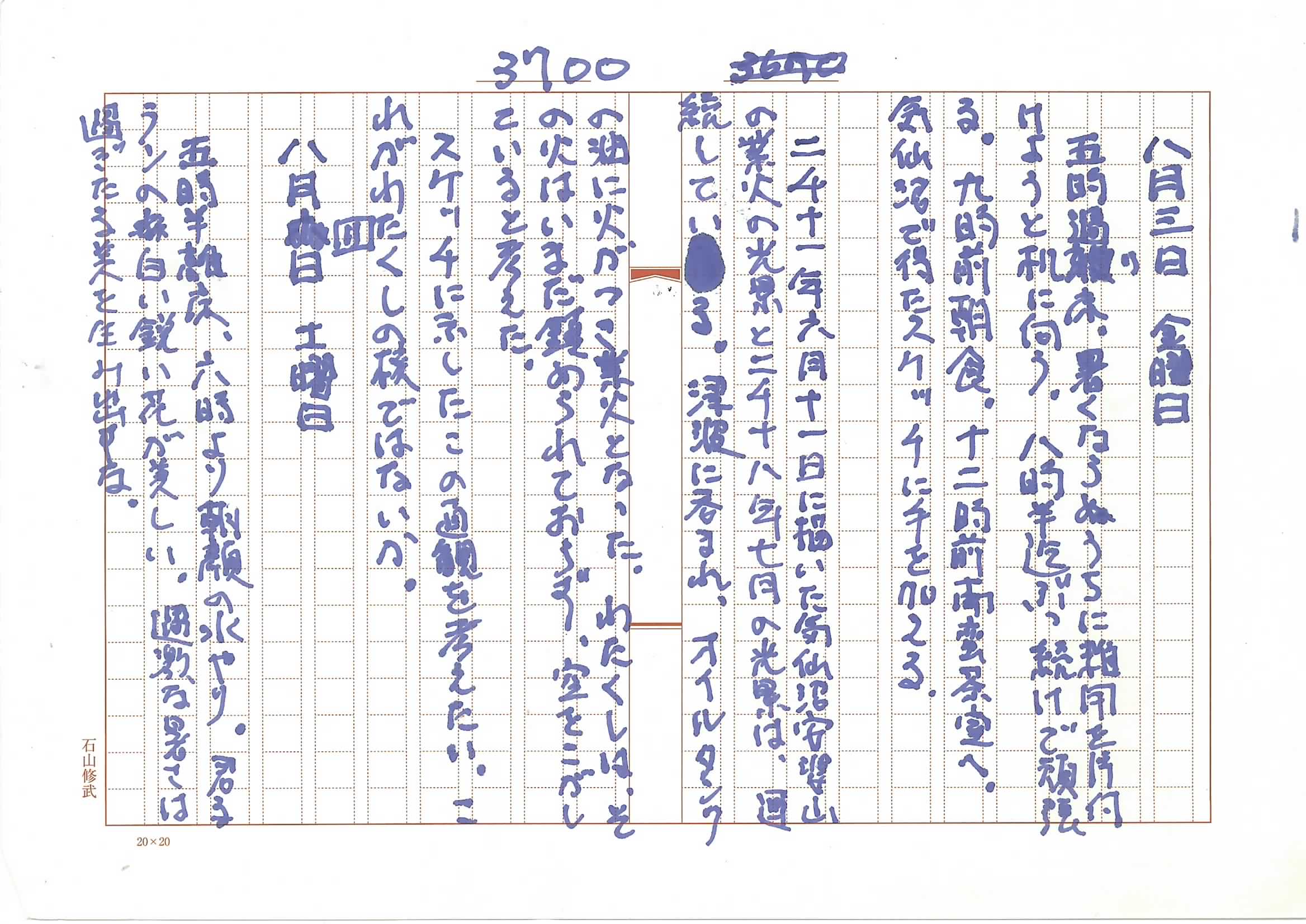

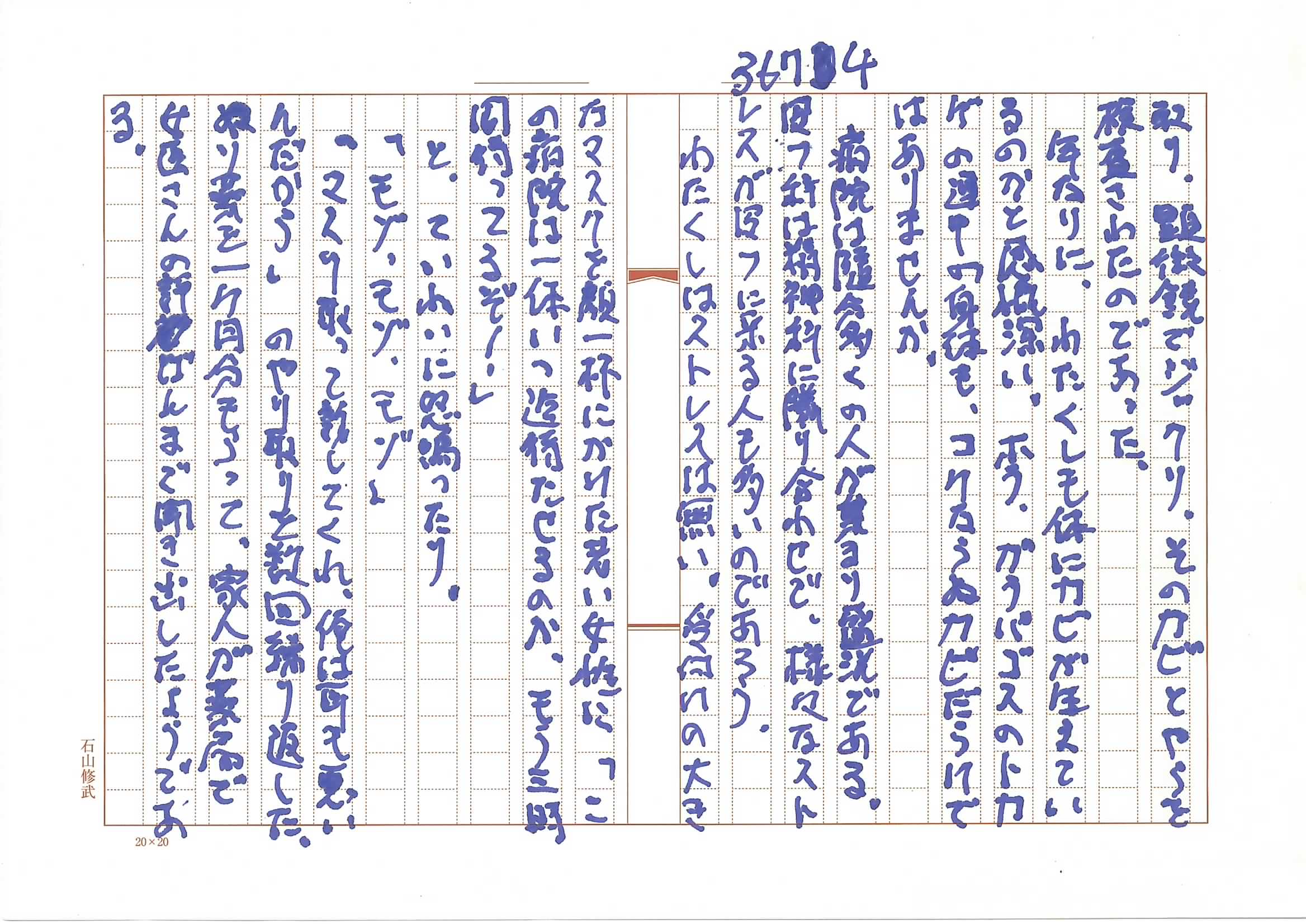

1.は朝鮮半島、韓国の河回村(ハフェマウル)の民家

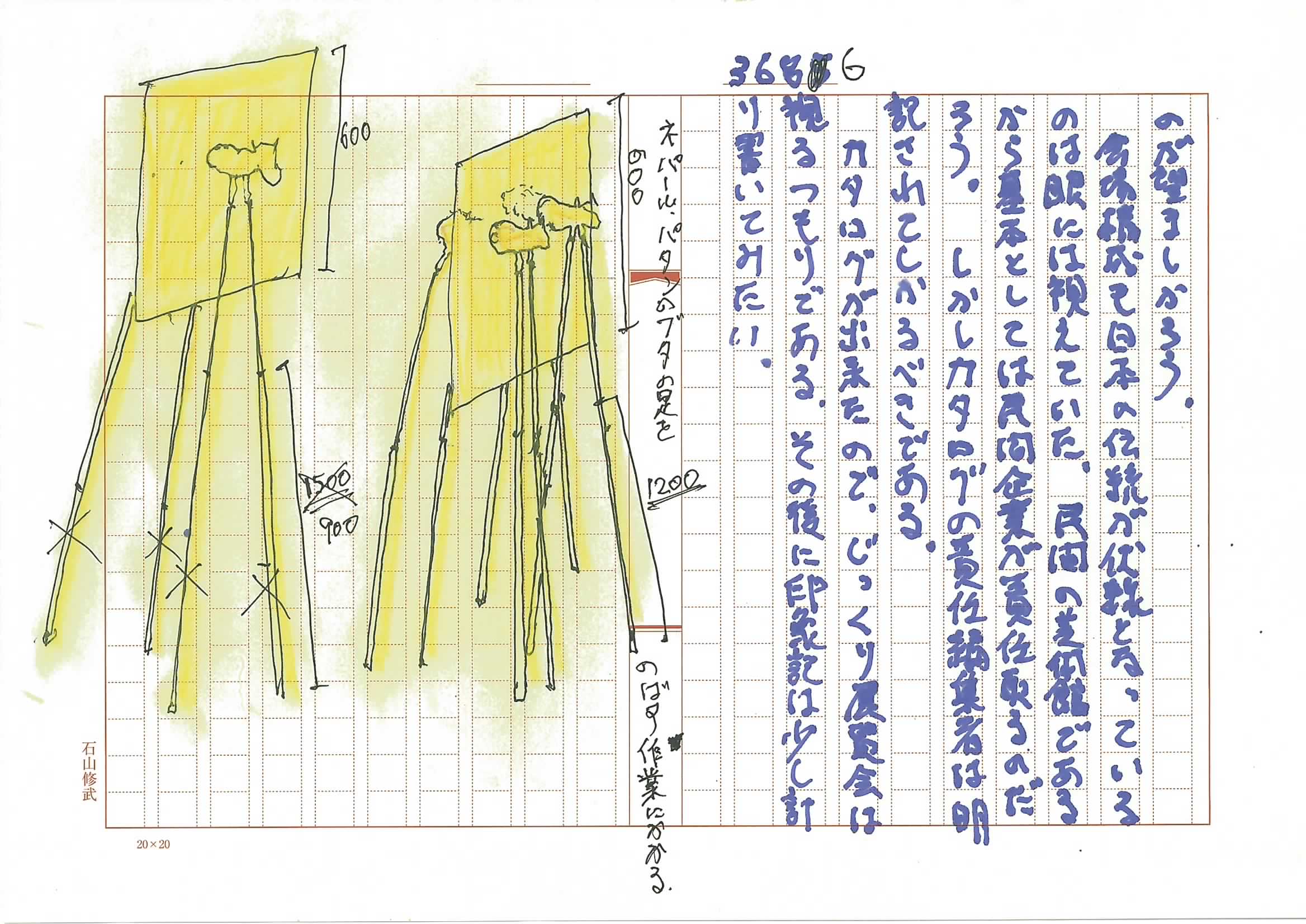

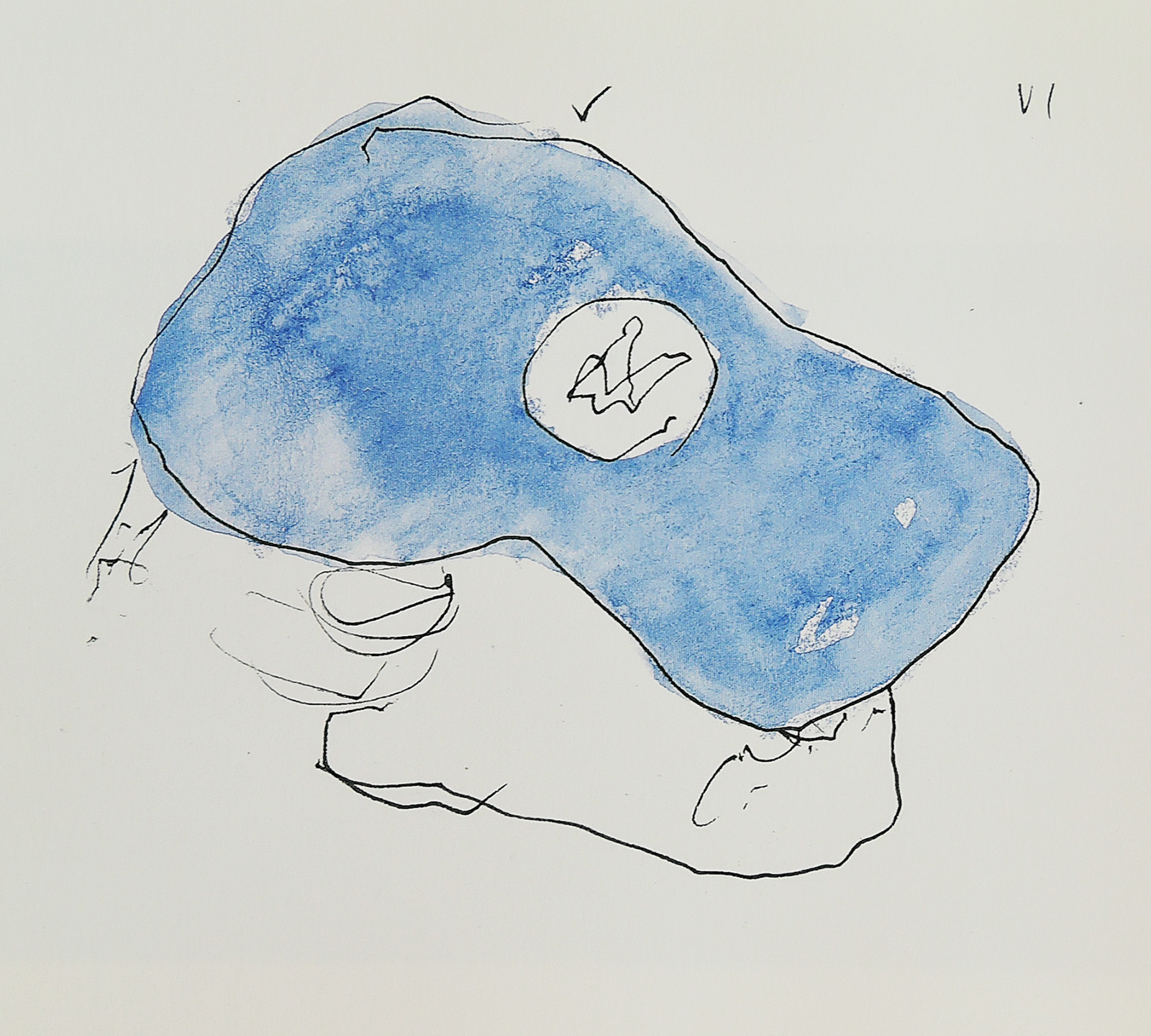

2.はネパールの首都カドマンドゥをはるか南に見下ろすスワヤンブナート寺院

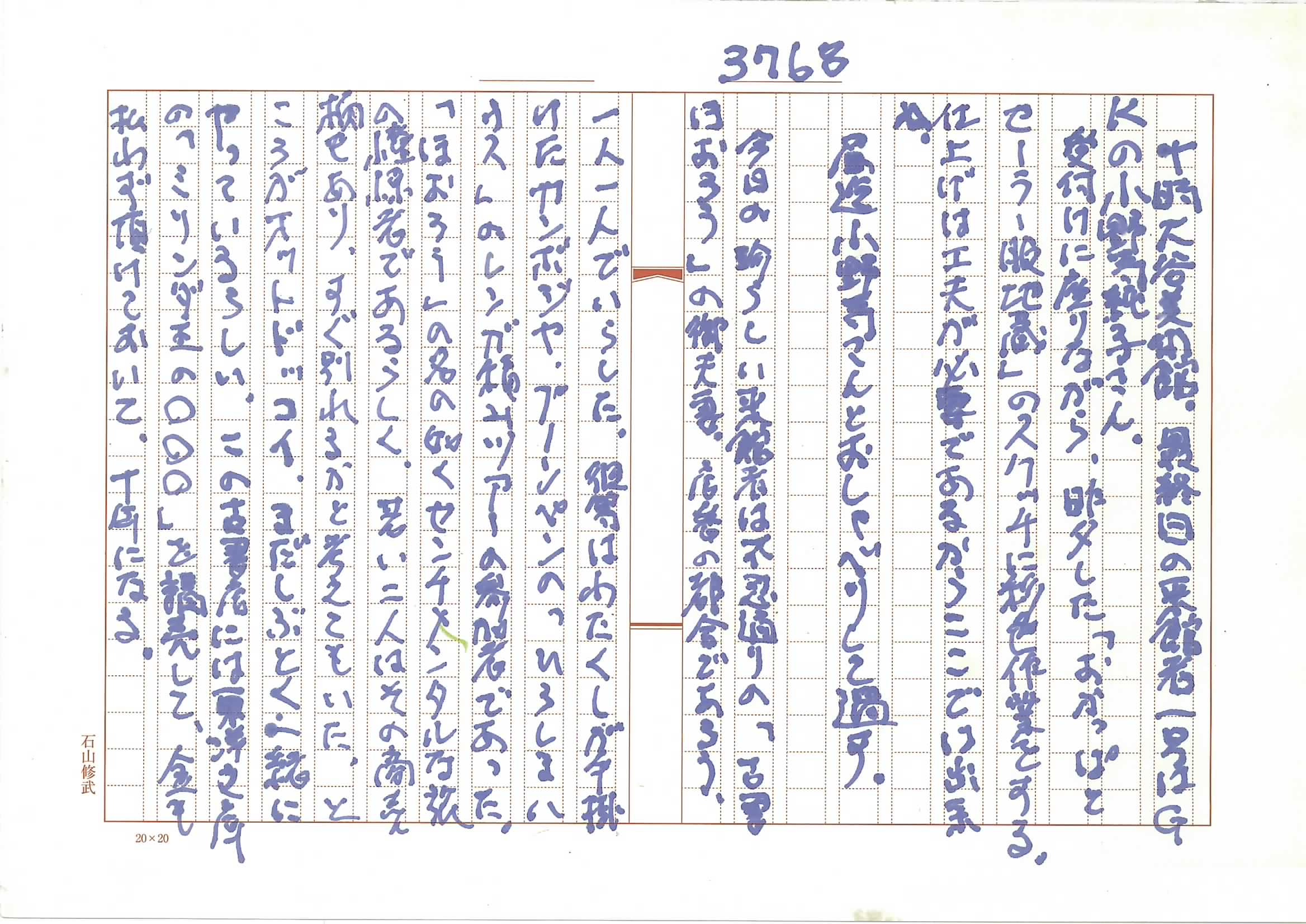

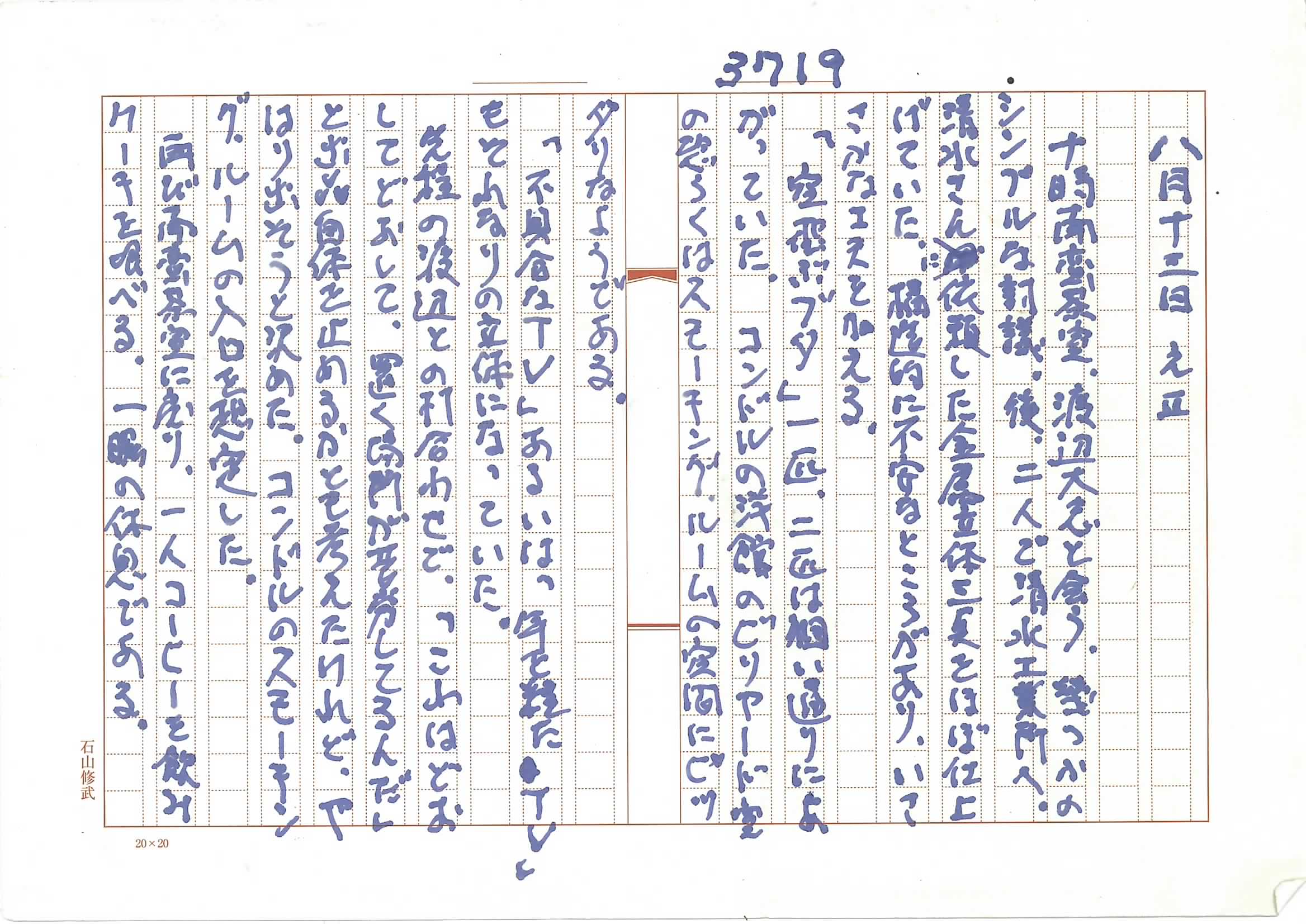

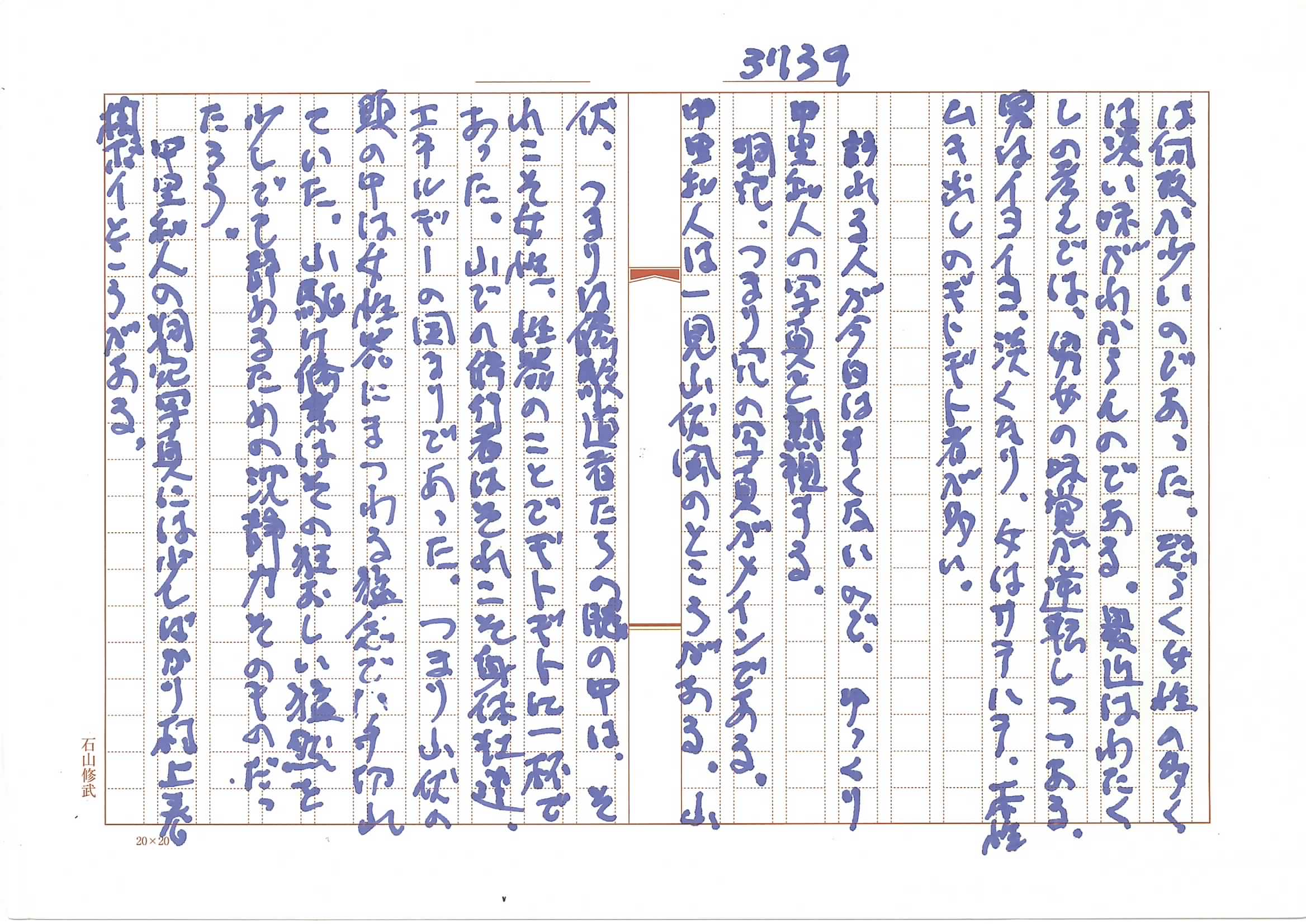

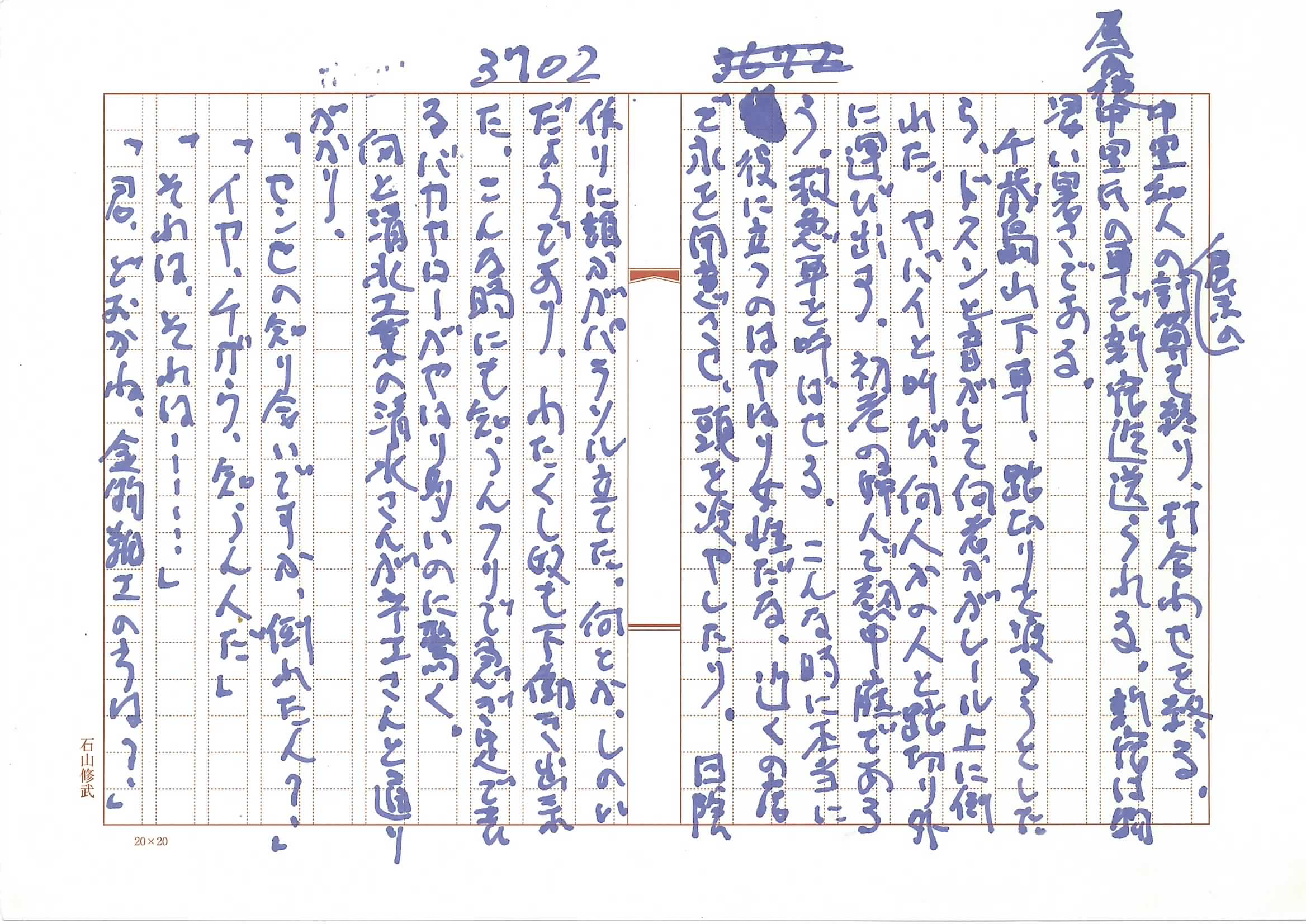

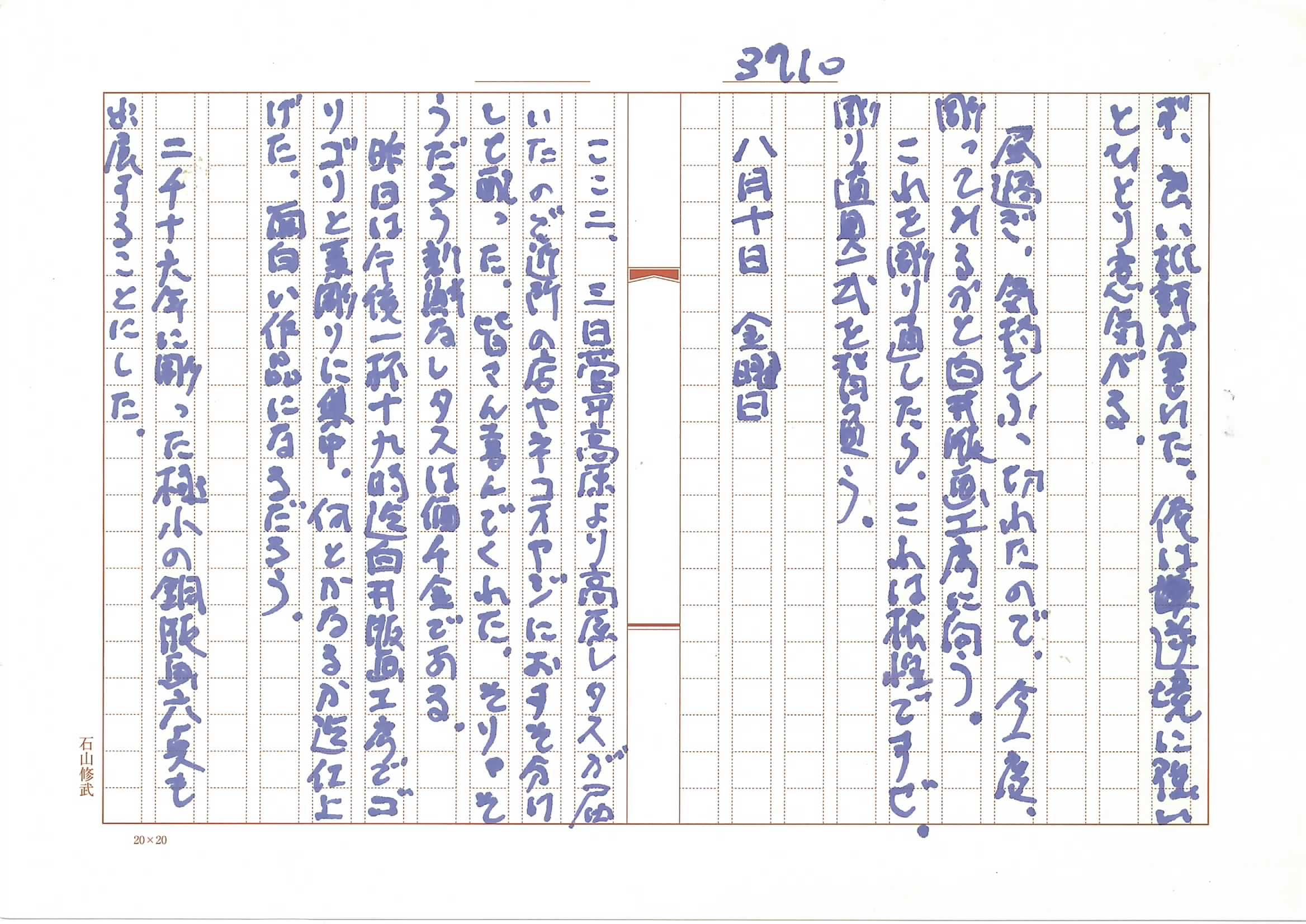

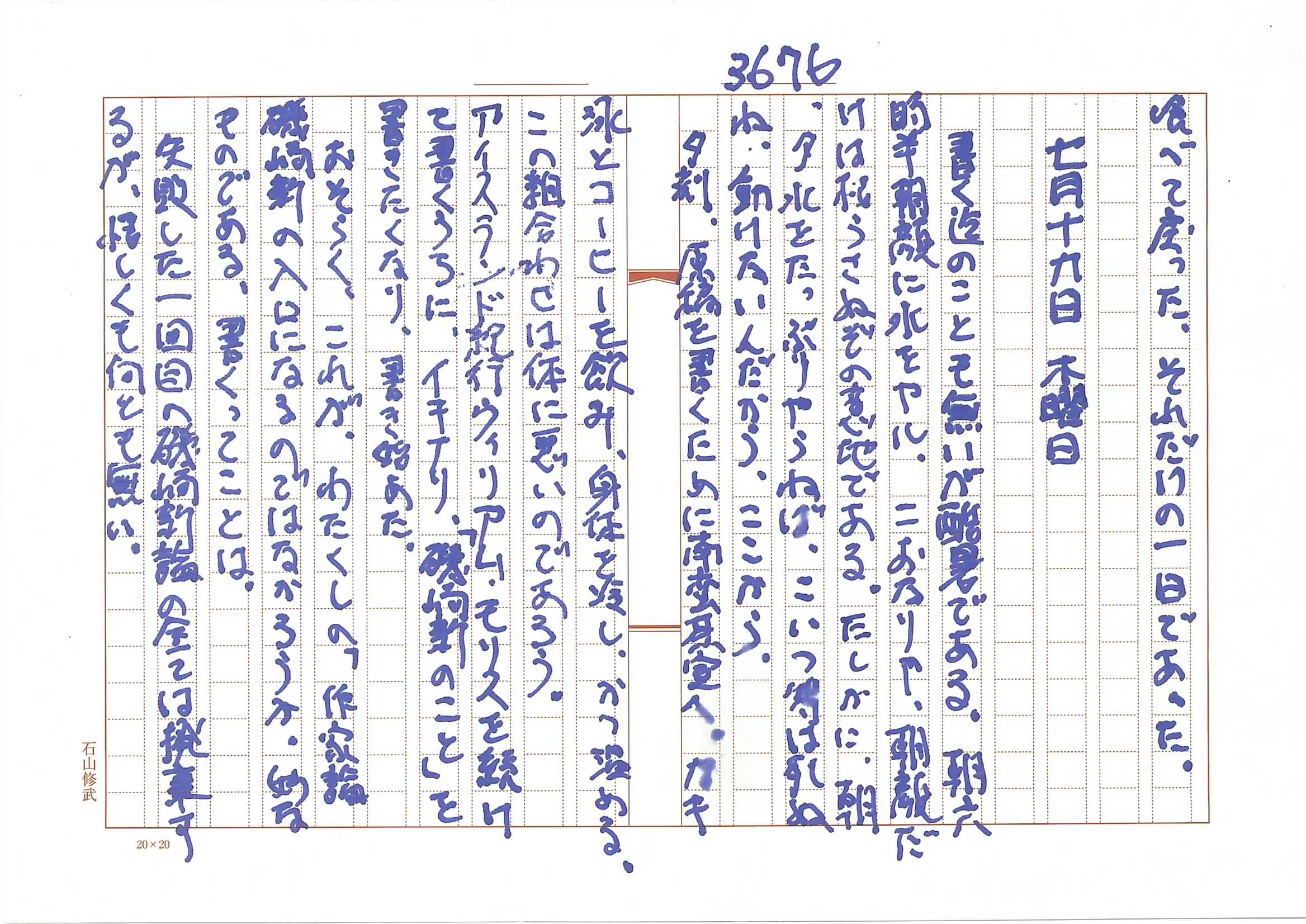

3.はインド、アメダバードのフライデーモスク

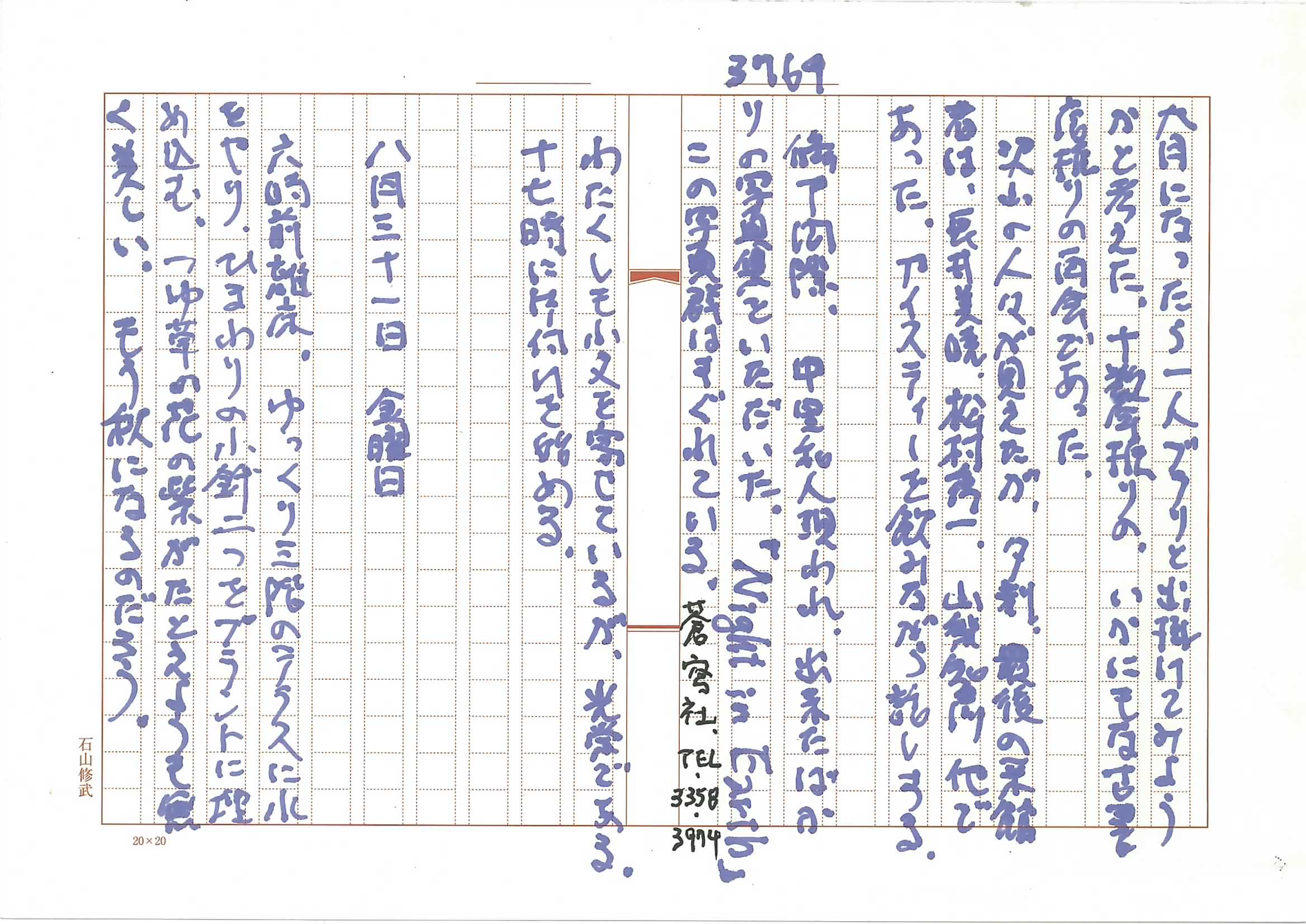

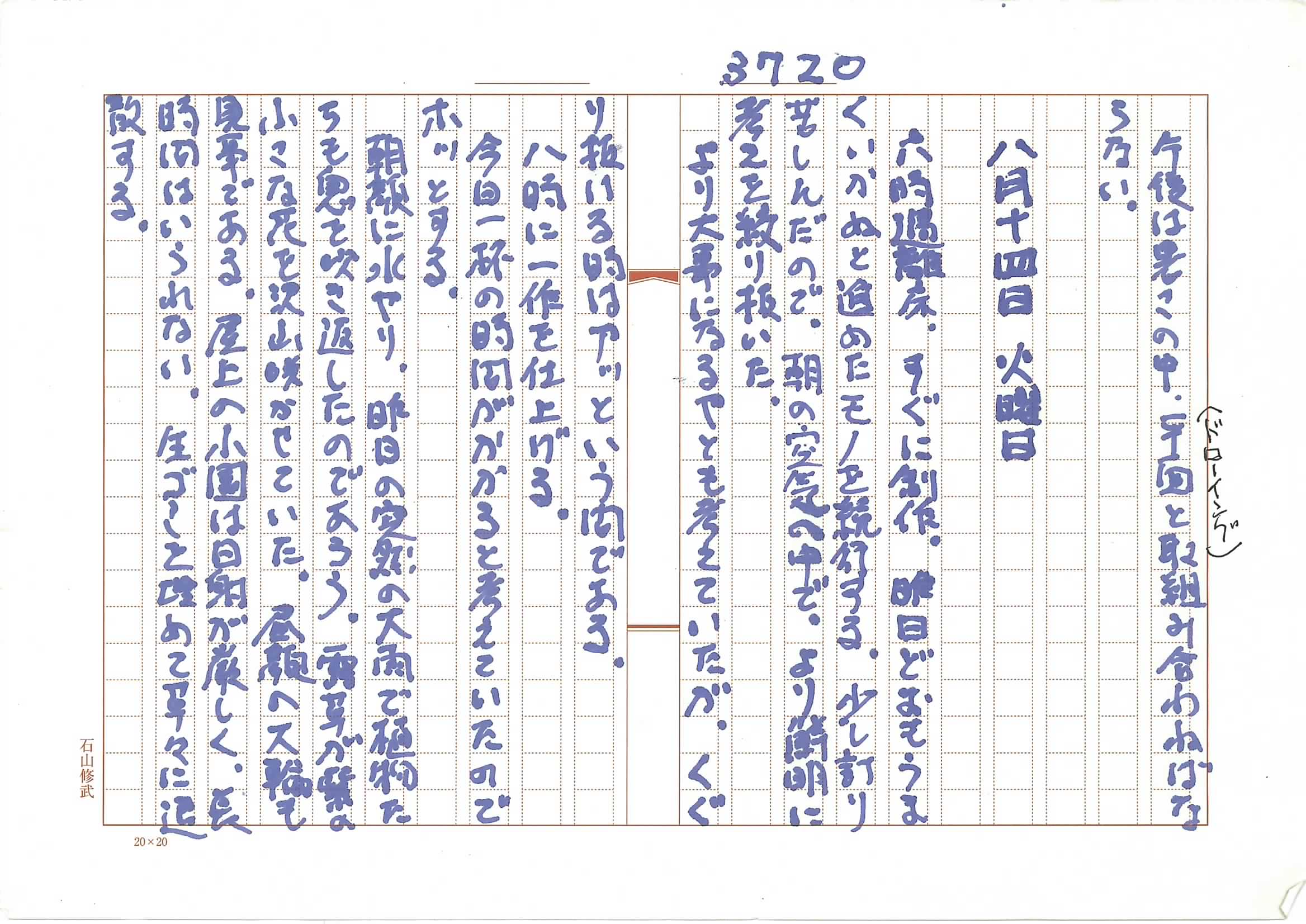

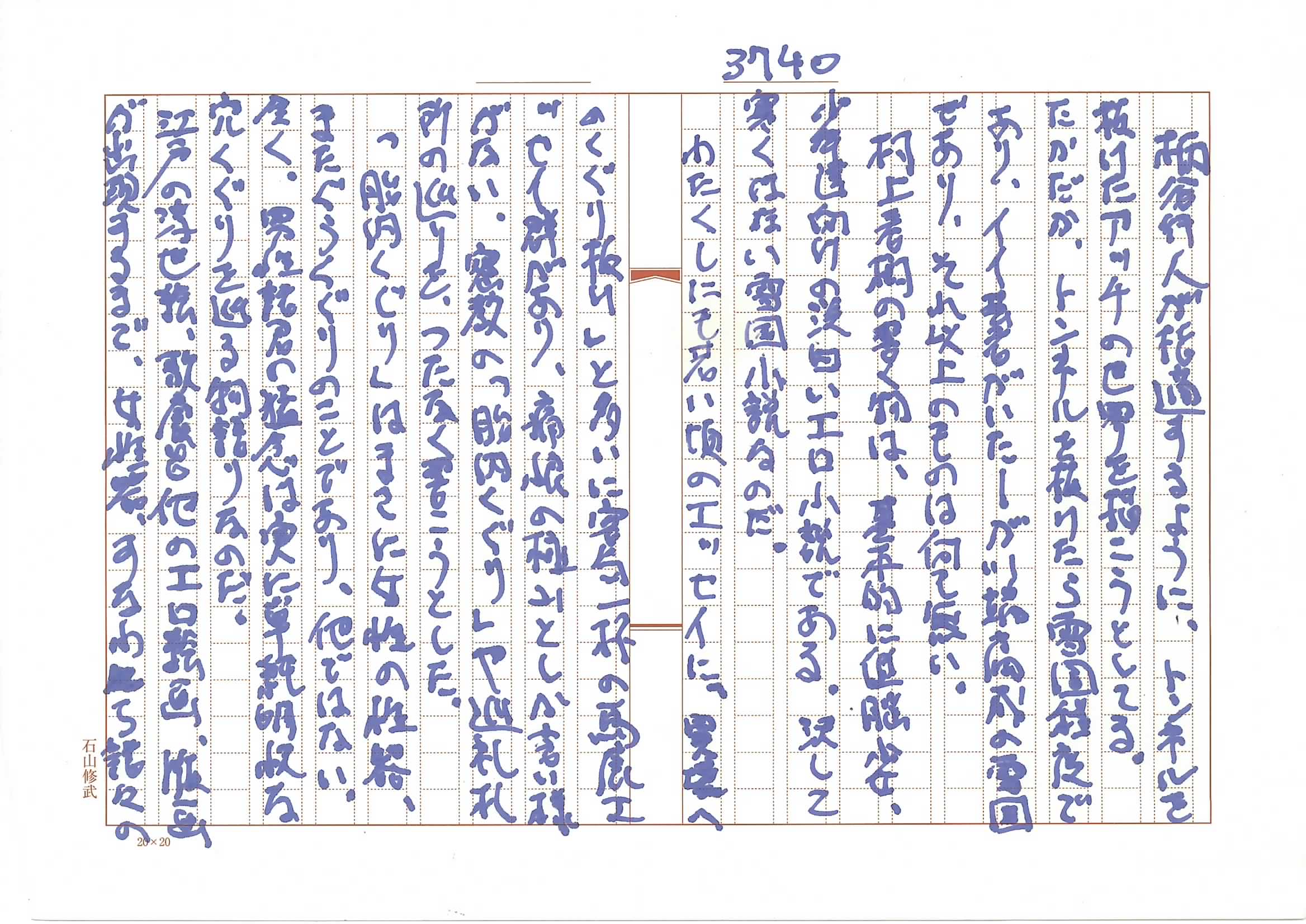

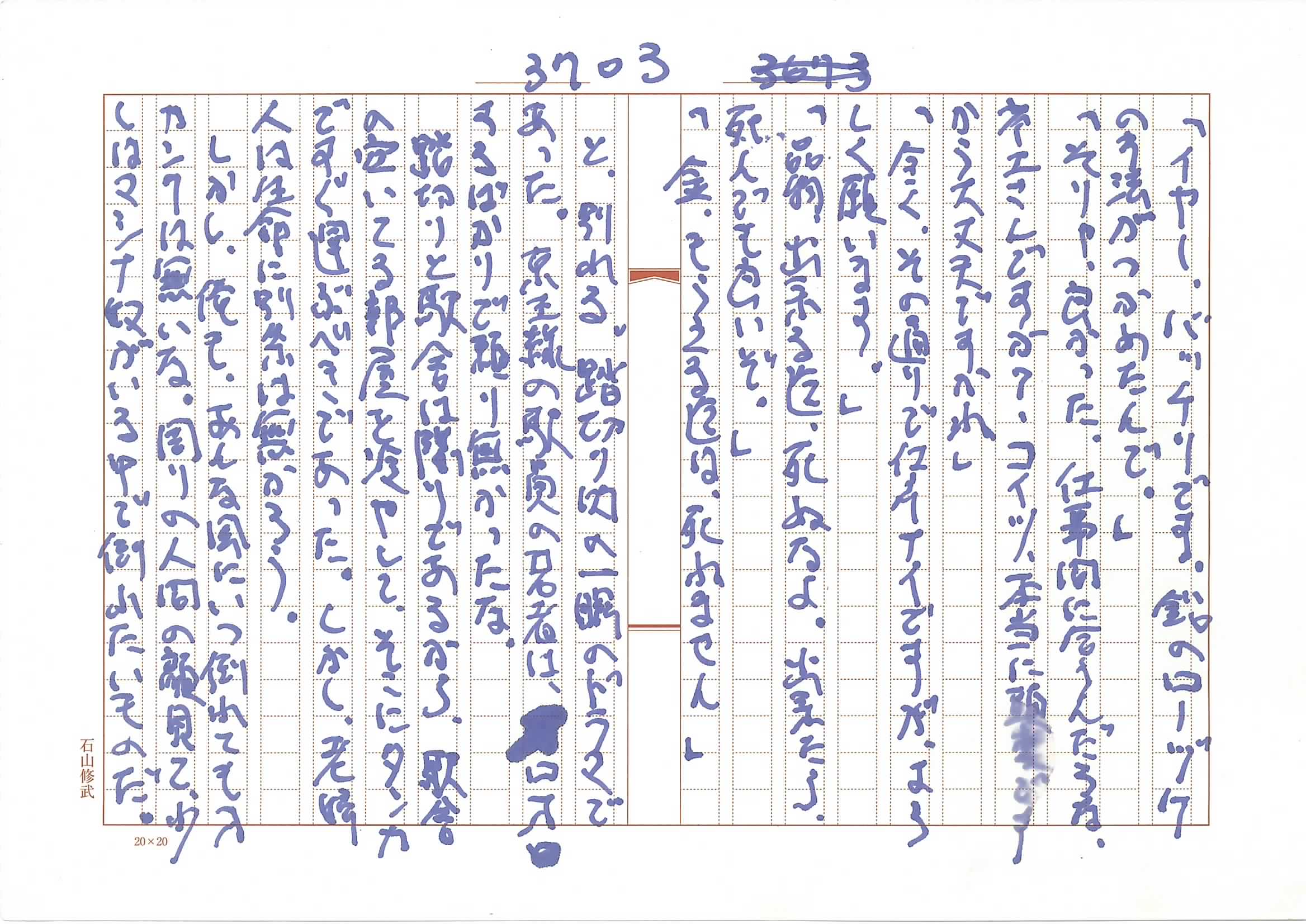

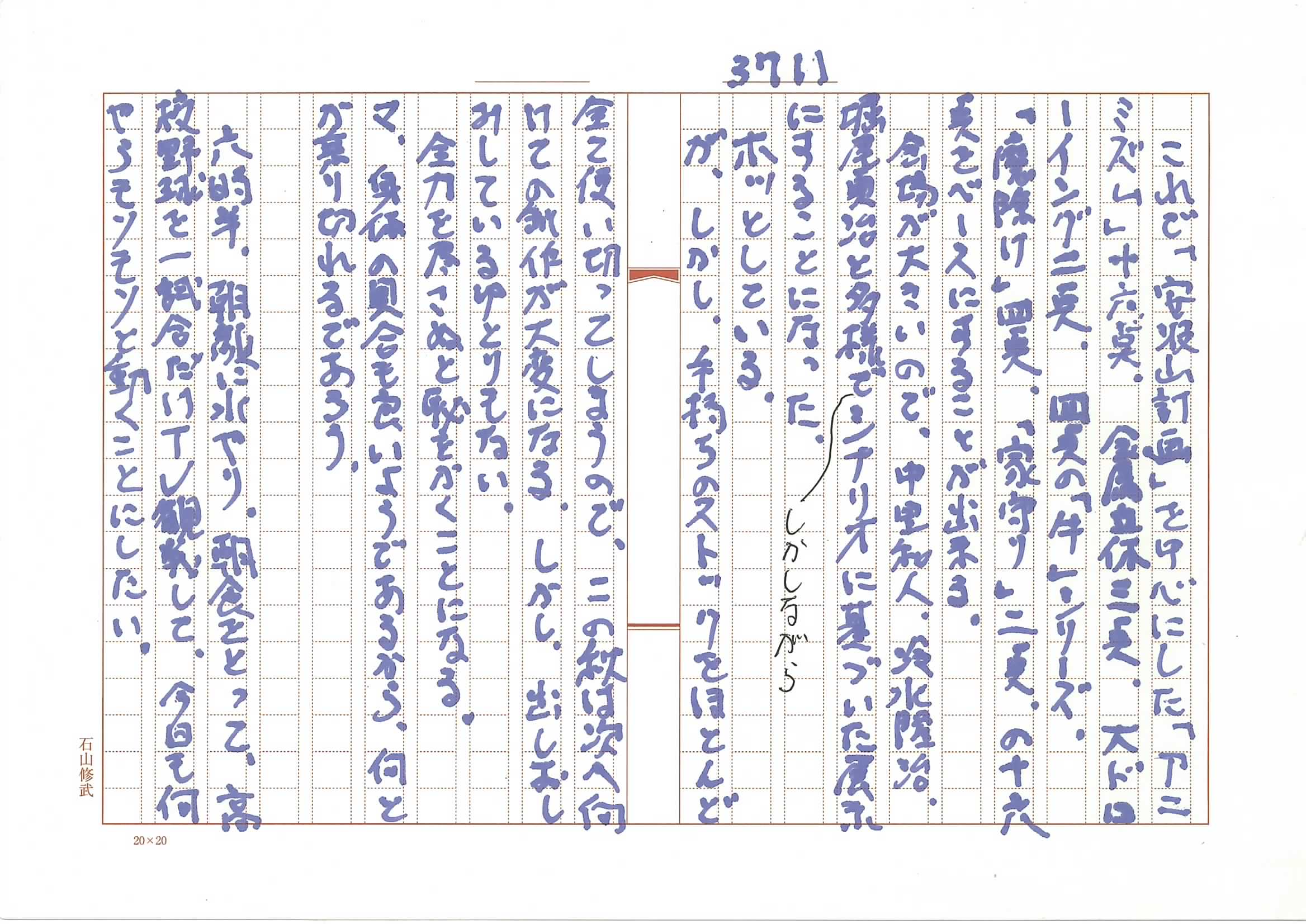

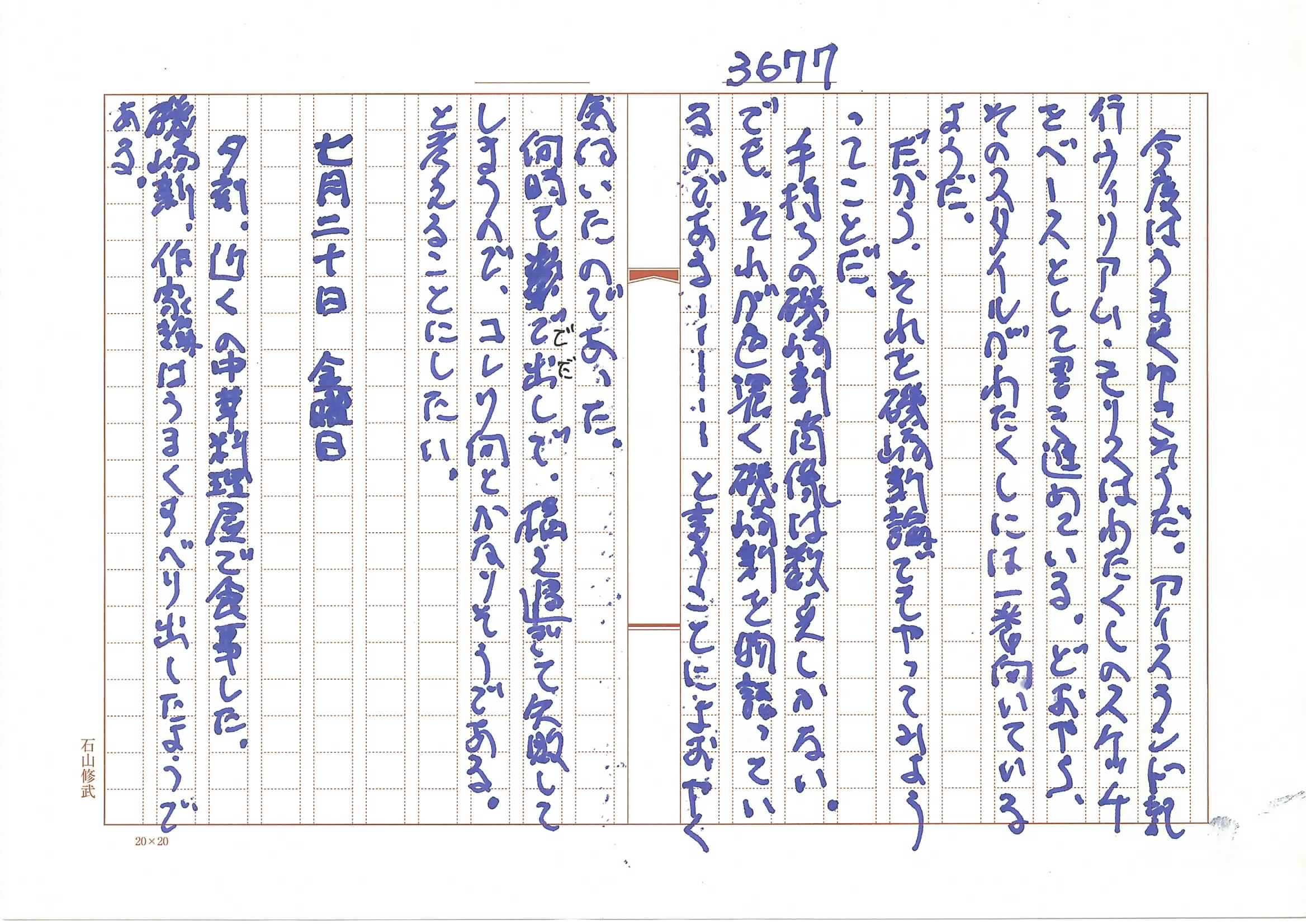

4.はネパール、パタン市の古寺院での風景だ。

皆旅先でのスケッチである。

この4点を2018年9月末の、わたくしのアニミズム、すなわち創作の手掛かりとしてピックアップしてみた。3のフライデーモスクのスケッチを除いて、他は東京で手を少しばかり加えている。見てもらうのに少しばかり弱いなと思ったから。3は描いた時のそのままである。

しかし、見たままを素直に描いたものではない。空に浮かんだイスラム文字は、わたくしの想像で描いた。想像ではあるが、無理やり想像の飛躍を描いたものではない。このようにインドの空に文字が浮かび上がって視えたので、その通りに思ったままを描いた。アニミズムの感覚は今も誰の内にも在る。意図された形式の中に統御された物体のみならず風にひるがえる旗などの動きは時に言葉よりも歴然とした混然とした動きの力を表示するのである。1の河回村の民家にたどり着いたのは、すでに陽もとっぷりと暮れた夜であった。

この民家の主人である老婆が村の入り口まで我々を迎えに出てくれた。近くの小都市の観光案内所でようやく見つけてもらい、連絡してもらった。日本で言えば民宿である。

老婆は足が少し弱くって、夜の闇の中を足を引きずるようにして先導してくれた。

その姿が影となり、星明かりにユラユラと揺れて街道にうつり、廻りの松の樹や、門門の影とシンクロして、闇と影とが混濁した。その蠢きが夢の中のごとくの気持ちにさせた。そんな力があった。シュールレアリズムの光景と言うよりも、動く墨絵のような、あるいは影絵芝居のごとくであった。影絵は良く子供の頃、ろうそくの光で指で作った動物達の影の芝居のごとくであった。影と闇の区別もなくうごめいていたのだった。

ここに辿り着くまでの時間が実に演劇はじまりのごとくであったからであろう。

案内された韓国に伝統的な民家は、ここが一級品の世界遺産であることを実にそれこそ絵に描いたように備えていた。オンドルの油紙の床はしかし電気による暖房であった。

暖かい油紙の床で熟睡した。夜半に目覚めて、母屋の外のトイレに立った。

中庭の姿形に仰天した。星明かりの微光でキムチの漬物甕の群れがボーッと光っていた。かすかにブーンというような音が響いていた。星明かりで屋根瓦もキムチ壺も光っていた。土で作られた物体群から確かにブーンと小さな虫の羽音が聴こえたのである。

わたくしは難聴人間であるから耳管を介した鼓膜の震えではない。しかし、確実に音があった。

こいつら、生き物だなと足がすくんだ。恐怖は全くなくアニミズムの言葉をまだ良く知らなかったけれど、それを間近に感じた時間であった。

二度目に再びここを訪ねたら、あの老婆はすでに居なかった。釜山で今は暮らしていると息子が言った。一晩の、つまりは一瞬のことではあった。

わたくしが作ったモノでは全てではないが、いくつか、ブーンという低音ではなないけれど、カーンとかキーンとかの高音が響くモノがある。

再び言うが、わたくしの耳は少しばかり損傷があり、いつもセミの鳴くごとくの耳鳴りが止まぬのだけれど、其の内からの音が増幅されるのかとも思ったりもした。わたくしの傷ついた耳がその特性を揺るがせたのであろうか。身体のうちからの音に違いはあるまい。

二度目の訪問ではそれは一切無かった。しかし、記憶には確然として残っている。

この音をもう一度聴いてみたい。

(つづく)

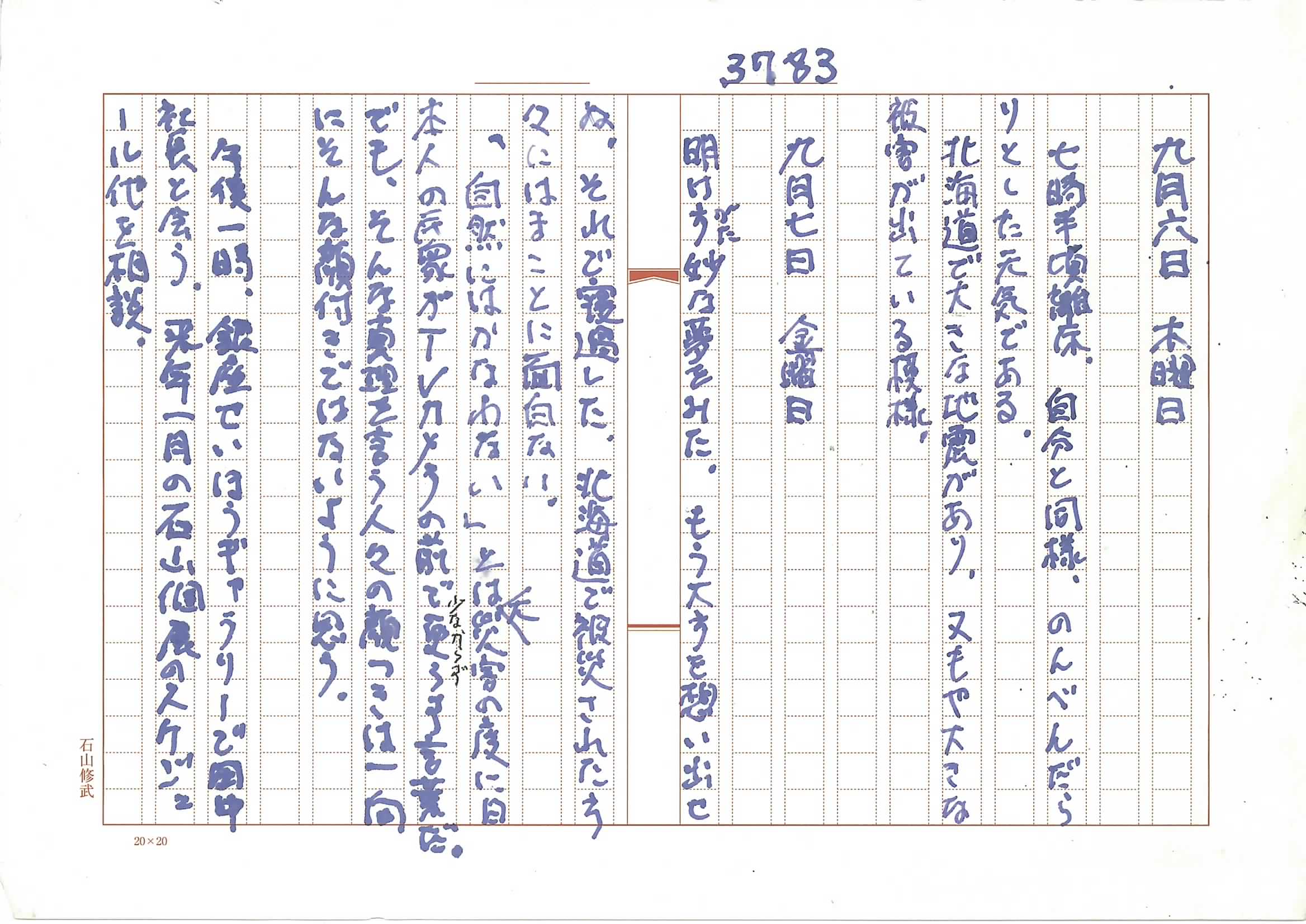

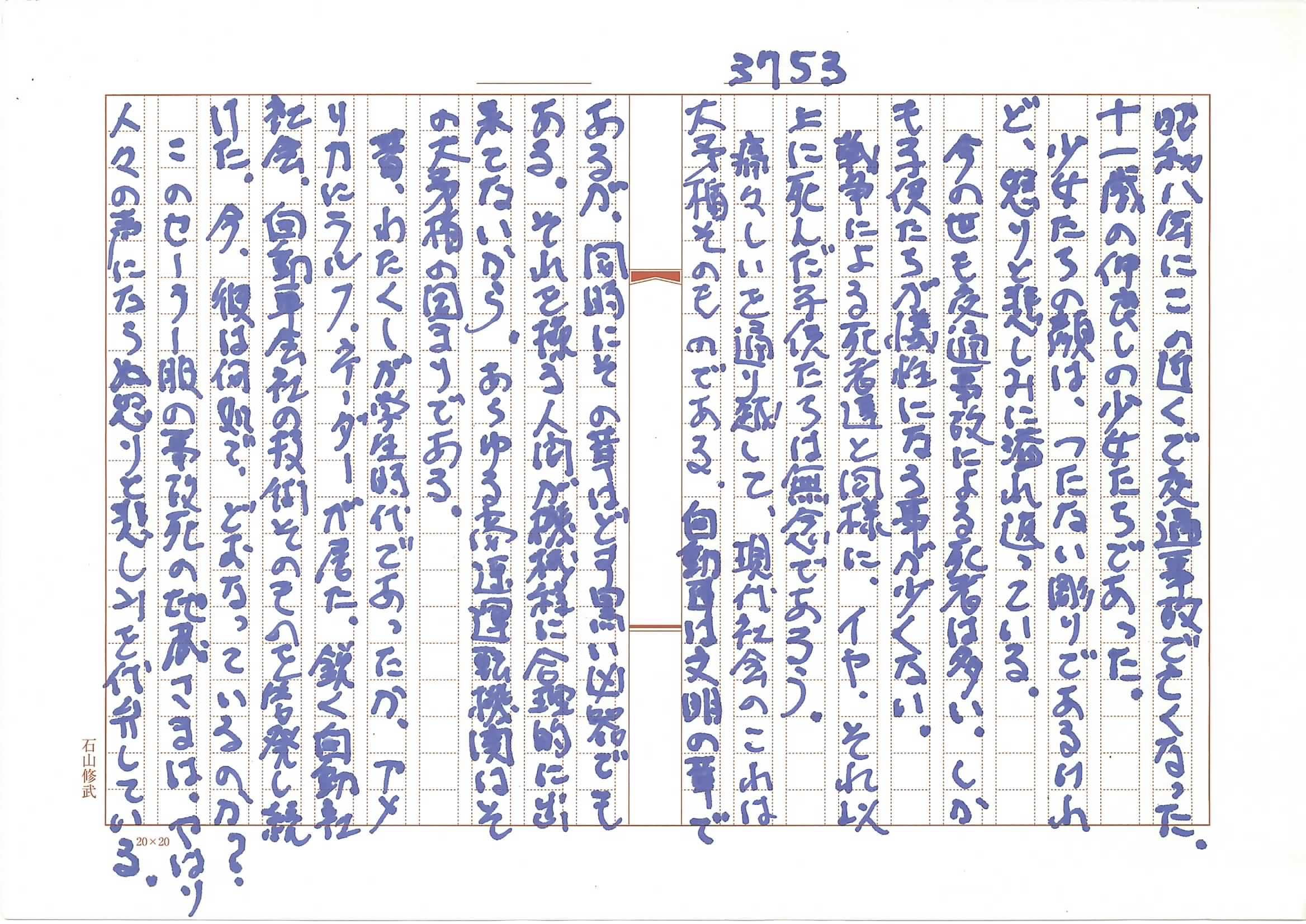

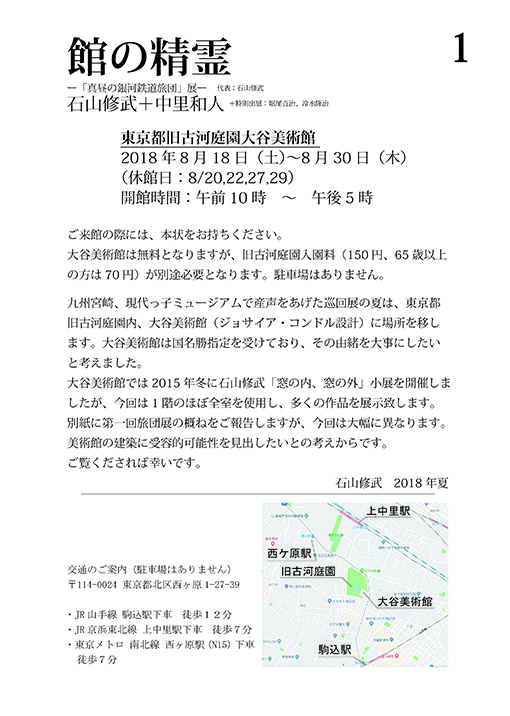

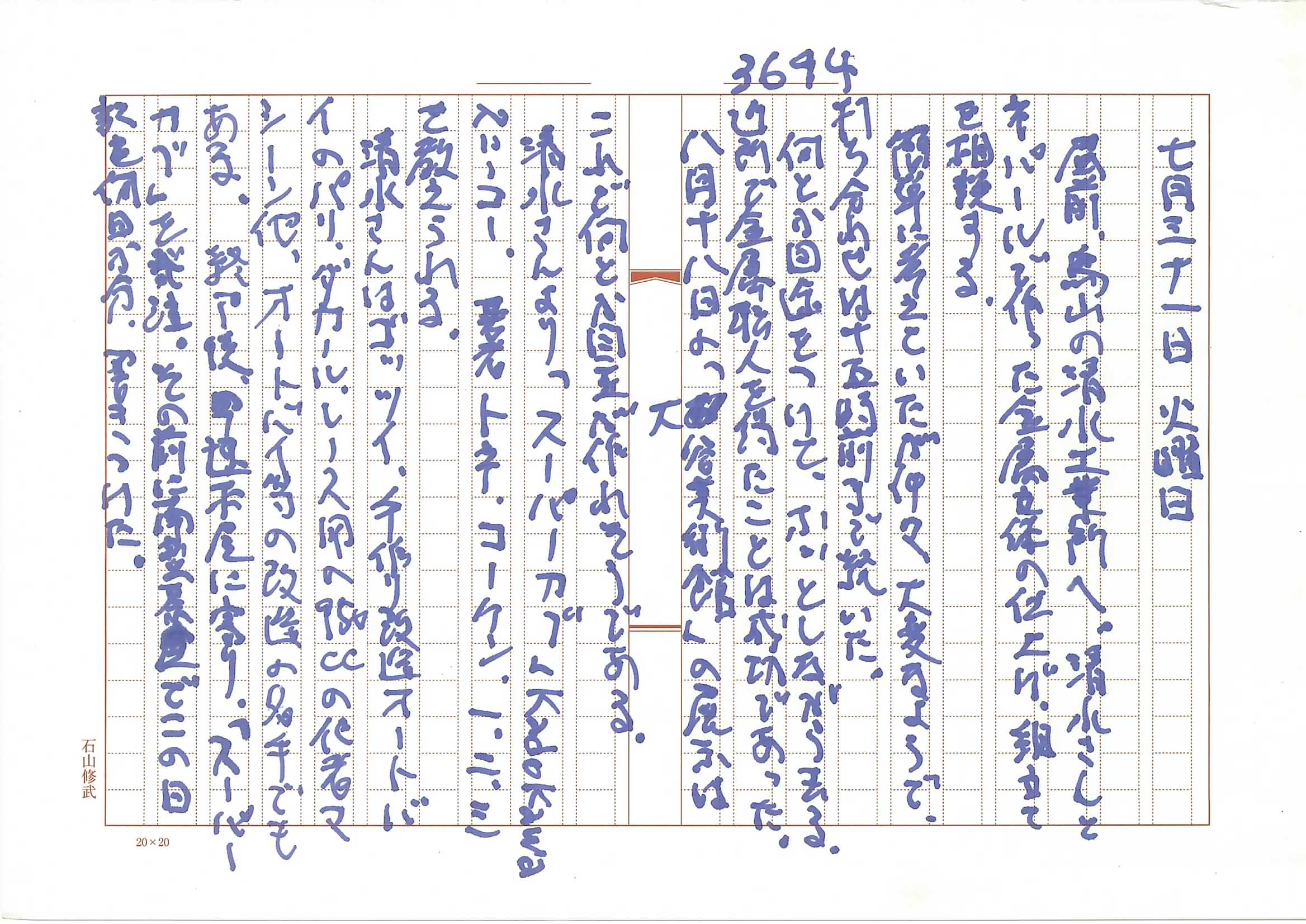

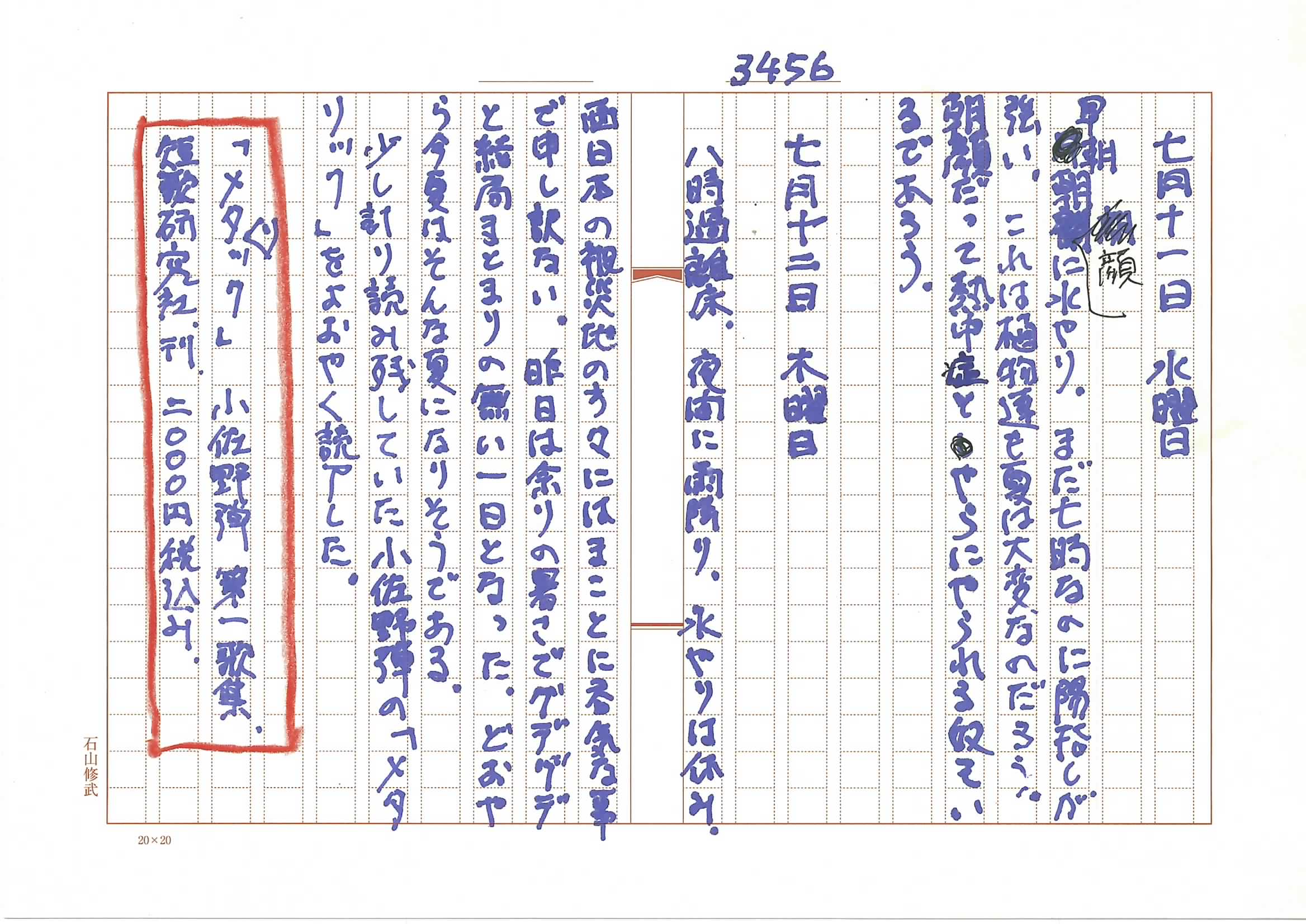

九州宮崎市「現代っ子ギャラリー」に於ける展示会1

これからしばらくの間展覧会状を続けていく。きちんとした批評は望むべくもないので、それならば自分で自分たちの作品も含めて批評らしきを残しておきたい。

自分のモノも含めてのことになるから、本当に客観性を持つものになるかは定かではない。しかし、本当の客観性なぞは居るのやもしれぬ職業的批評家においてもありはしない。

であるから、不如意な形式だが出来るだけの身内褒めは避けながらやっていく。身内というは、展覧会の共同出展者たちのことである。みなさんとは偶然に知り合ったのではなく、知るべくして知り合った。そんな事情も含めて始めたい。

堀尾貞治

木本一之

堀尾貞治と木本一之の作品について

子供達に見てもらいたい展示にした。何とかうまくいったと思う。

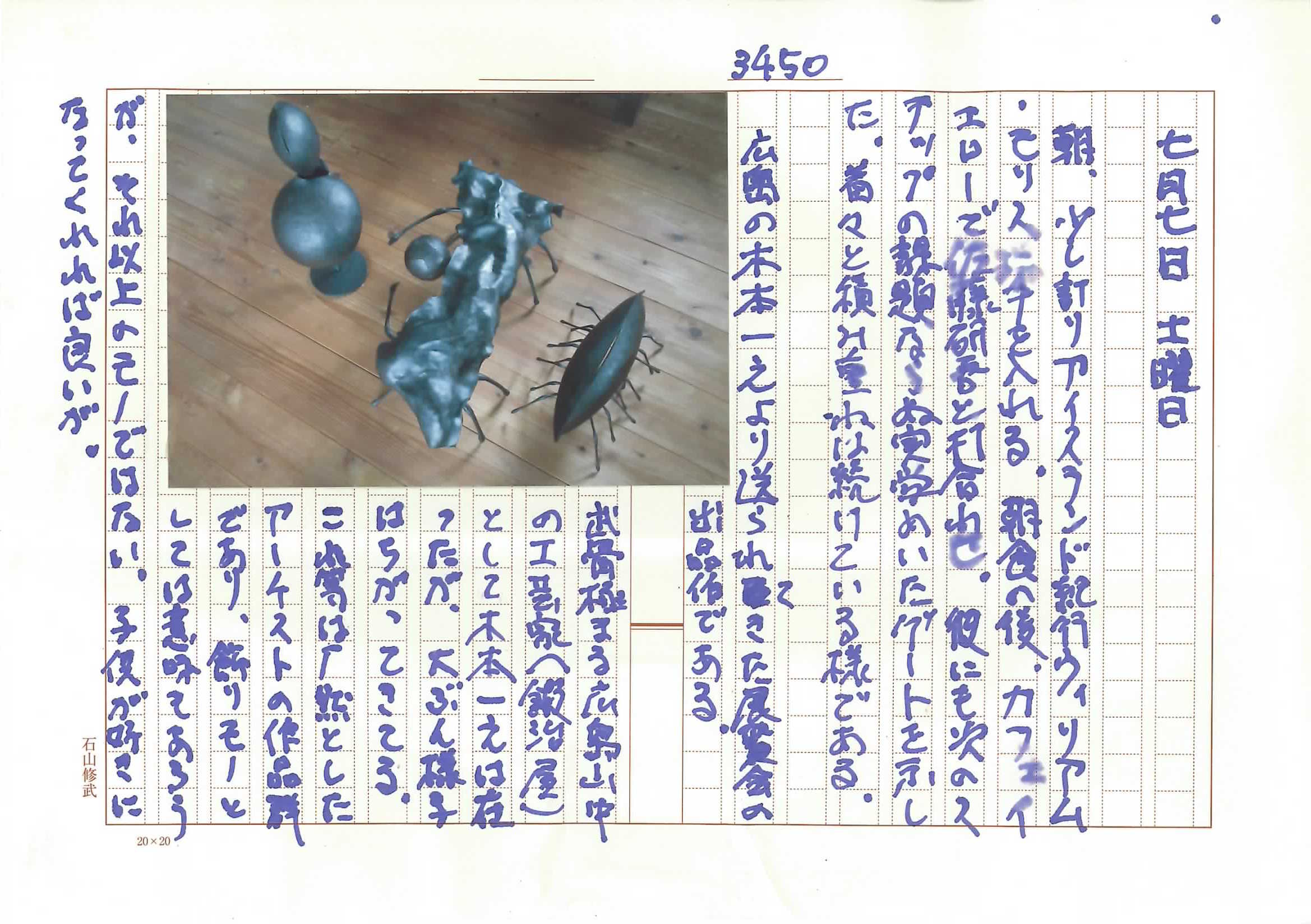

わたくしの印象の第一は、具体はの堀尾貞治さんの作品群と広島の工芸家木本一之さんのものとの対比だった。

堀尾貞治の作品は十二支の生物たちである。毎年の十二支、おなじみの生物たちの姿を自由に何のてらいも気負いもない、手のひらに乗るような造形物として表現している。表現なんて言うのも似合わない。友人への正月の贈り物として、楽しみながら作ったものだ。藤野忠利さんんが、それを12年ぶんきちんと保存していたのも見事である。画商としての本能だろう。

遊びは創造のはじまりであり、ゆきつく終点でもあろう。

堀尾貞治さんの手作り遊びの産物は、しかし作品として見て、触れても、本当に自由が溢れている。堀尾さんの、今は高額な作品群よりも実に「芸術」そのものだ。

贈り物として作っているので、売ろうなんてことはみじんも考えてないし、それがモノによく表れているのだ。つまり極めて深い芸術的行為である。

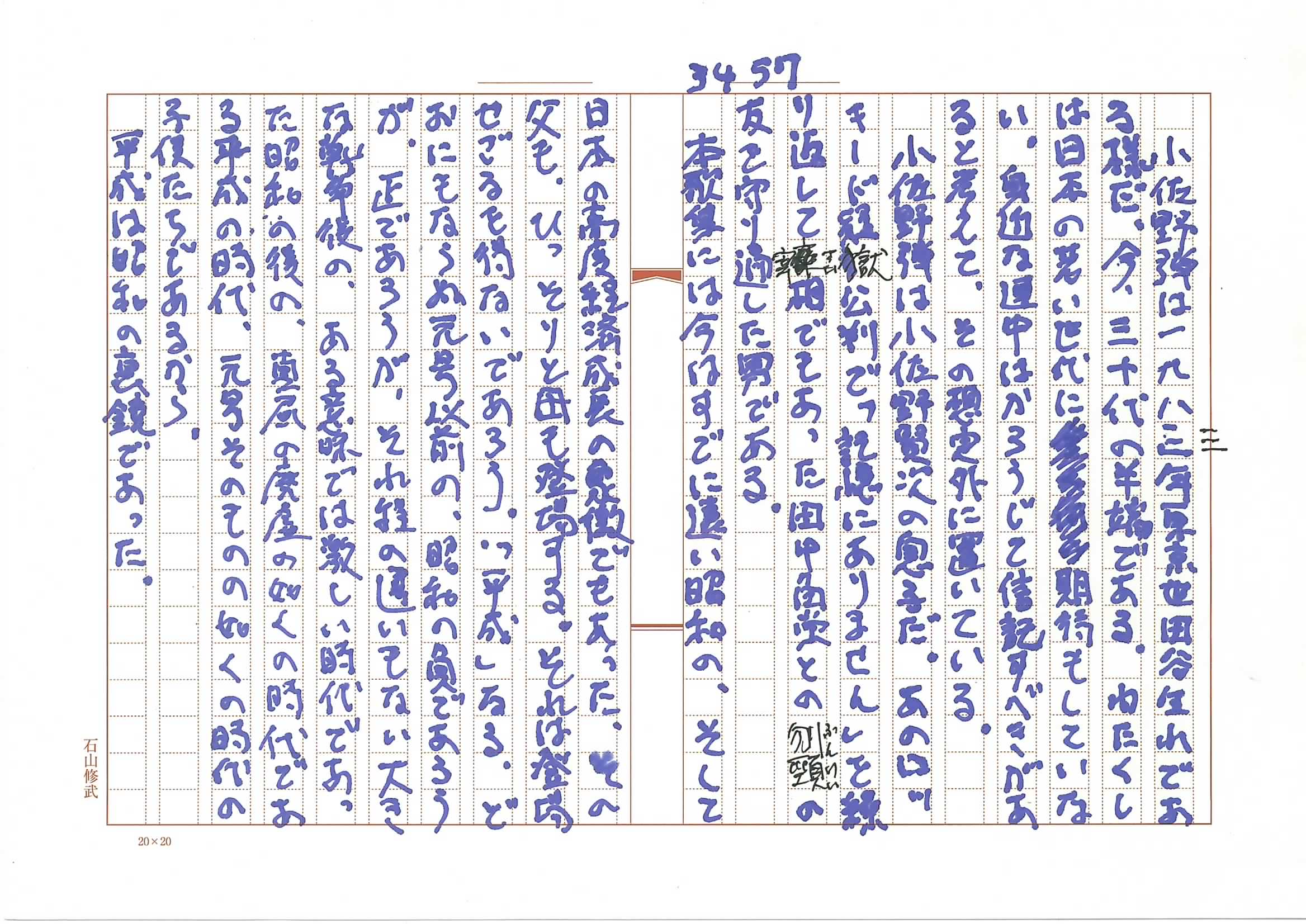

一方、木本一之さんのメタルの造形物は、やはり造形が大きく意識の片隅にある。そのぶん堀尾作品よりも不自由なような気がする。

もちろん、作品として作られた堀尾作品も実は同じような世界のものである。

これは芸術だと意識しないとその価値が薄いのである。であるから、わたくしはこの12匹の生物たちを具象したモノのシリーズは堀尾作品のうちでも傑作だろうと確信した。

でも、この造形は子供たちの遊びの産物とはかなり遠い世界でもある。

毎日のように、不断に造形作業を続けている堀尾貞治ならではの世界なのだ。

ほぼ無心の世界の中の、やはりどうしても表れてしまう造形力があるのだ。

紙状のモノを丸めて作ったモノだから、とても軽くて柔らかい。赤ん坊の顔のやわらかさを持つ。

一方の木本一之作品、これも又、生き物の形をしている。太古の三葉虫やらを想いおこさせる昆虫のごとくの姿である。鉄を叩き出しているから昆虫ではあるが重い。木本一之は金属造形家を自称しているし、これまでの作品の全ては鉄を素材としている。木本さんのこれまでの作品の系統とは少しばかり違うモノであるが、その造形の根本に変わりはない。実に律儀で固い。それは堀尾作品と比較すると歴然とする。

造形家と呼ぶよりも工芸家の枠の内の固さである。

工芸家としての教育をドイツで受けているからであろう。自分ひとりで鉄を叩き出し、ねじり、歪めの曲線局面を出そうとも、そこにはある種の正確さ、狂いの無さが求められようし、徒弟制のごとくにそれはしっかり木本さんの身体の内にもたたき込まれた。木本さんの造形の基本は正確さであり、それが固さに通じるのだ。

アールヌーボーの曲線、局面は植物を模しているが、もう少し不正確を目指すごとくの有機性を帯びていた。その造形もまた基本的に「工芸」の世界に属するが、その枠の内で良品はより自由であり、非対称性を帯びている。

アールヌーボーの系統であるとの説もあるスペインのアントニオ・ガウディの鉄の造形はカサミラの鉄細工を代表とするようにより生き物を想わせるごとくに、うごめいている。

木本作品には動くが如くがない。

マイスター制度の職人制のもとに鍛えられているから、どおしても姿形を変えてもその枠から抜け出せずにいる。

わたくしは木本一之は日本ではほとんど唯一に近い鉄の工芸家であると目星をつけている。彼の独りの作業はそれゆえに実に貴重なのだ。でも、今の彼の作品の本人の中の位置付けは自覚的ではない。アーチストとしての自分なのか社会性を帯びざるを得ない工芸家としての自分が在るのかが宙ぶらりんのままである。

アーチストとしてみれば、歴然として堀尾貞治のデタラメな自由さに敵うわけもない。デタラメ=自由は、これは具体派の専売特許でもあり、堀尾貞治はその派に属す出発を持ちながら、ズーッと作り続ける自身の生活の方法と創作の方法化、経験的統一をすでに成し遂げている。

今度の展示会で一番面白かったのは、その二人の製作者の対比的な成果であった。

つづく。

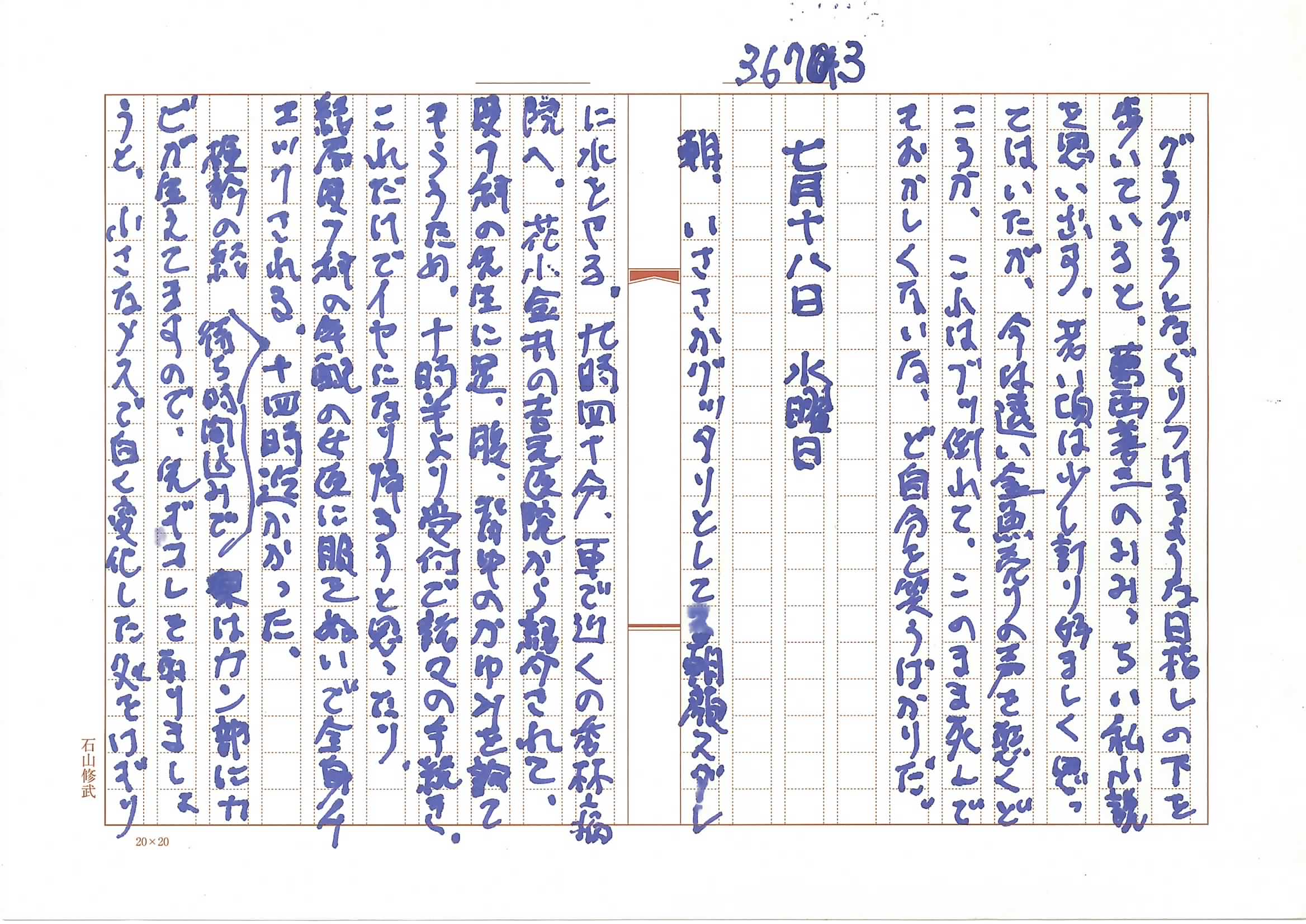

人間の記憶したい能力について考えたい。記憶はノスタルジーに通じる。しばらく前迄、恐らくは日本の人口減が歴然とした現実として共有される以前は、特に若年層の男性にとってノスタルジーはセンチメントに通じると考えられもして、決して表向き人気のあるモノではなかった。

雑に区分けすれば、それは女、子供、老人のモノとされたのである。

しかしながら、死者の数の総計が生誕する人間の数を上回ることになり、そんな考えはあまりにも現実とかけ離れていると、いまだに無意識の域内であろうが、皆の共有するモノとなり始めている。

皆が共有するとは各種世論調査や、政党支持率の変化ばかりから推し測るものではない。

深く個々人の無意識の域に個々の測鉛の糸を垂らすことでもある。

わたくしはしばらく前から「歴史学」とは計り知れぬ程に膨大な数のストックでもある死者の声に耳を澄ませることでもあると考え始めていた。自分自身がいずれ目測できる程に近い将来、死者となることが自明となってからの事である。

生きている人間は皆、愚者である。死んだ人間の形姿は、生きて動いている時よりお余程はっきりしている。とは数少ない賢者が繰り返し、述べてきた事だ。下らない人生訓の如くに若年層の多くは受け止めてきたであろう。

恥じながら、わたくしもそうであった。

死者の形姿とは、これは歴史学の領域の言語であり、概念でもある。

生きている人間には形姿らしきは無いとも言えよう。日々、新たに更新し続けるような存在は極めて不確かであり、とらえどころがない。

その形姿は歴史学の目的とはなり得ぬ。歴史学の目的とはなり得ぬ存在形式は、アニミズムそのものである。その辺りの事はいずれ近い日々の中に考えを少しでも明らかにしておきたい。重要な事ではある。

この、世界は余りにも膨大な死者の層によって成り立っているし、成り立ってきたの、考えはもちろん、私の独自な考えではない。思考の数々も又、個々人の進め得る域は極度に薄く、微弱なモノなのである。

ウィリアム・モリスの「サガ」への関心に、関心を持つことは、これは要するに膨大な死者の声に耳を澄ませることである。

小祠について考えねばと、ようやく考え方が辿りついた、ばかりである。

思考にはどうしても、多様な形を取る飛躍が欠かせない。グズグズと同じ処で自己回転するは、遊園地の壊れかかった、メリーゴーランドに任せておけば良い。アレ等は、消費という名の一時の暇つぶしの道具にしか過ぎぬ。

小祠について考えようとするは、ジャンプしてみれば、「死者」について考えようとする事である。

そしてジャンプのそれでも地表スレスレの高みから遠見すれば、民主主義の根本は、その事であると言い得よう。

民主主義とのくだりは、わたくしの考えではなくって、イギリスの筋金入りの保守主義者でもあった、G・K・チェスタートンの言でもある。わたくしは高校生の頃、チェスタートンのブラウン神父ものシリーズをこよなく愛したけれど、最近になる迄、チェスタートンがカソリシズムの強固な立場から、それを(ブラウン神父シリーズ)描き続けたのも知らぬ愚か者ではあった。

現代のグローバリズムは、これは少なからぬピューリタン群の、イギリスからアメリカへの移住から、その歴史の流れは続いたものである。

ピューリタンは宗教革命、より具体的(卑近)にはマルチン・ルターの宗教革命のその源泉がある。マルチン・ルターの宗教革命はカソリックの免罪符販売の非合理にその根を持つ。つまり、ヨーロッパ世界のカソリズムの自己維持のための、つまりは世界へのキリスト教世界の更なる拡張のための非合理から発している。

G・K・チェスタートンは神は死んだ、すなわちキリストは死んだの、文献学に根を持つニーチェを真っ向から批判している。ニーチェは理念という名の狂人の病院の、狂人が化けた精神病者であると迄言う。この大逆説の魅力については更に十分に考えを続けなければならない。

日本人である、わたくしにとってカソリシズムは遠い。はるかな涯までの距離を持つ。わたくしは最近、卑近ではあるが、建築デザイン(様式)史におけるモダニズムは、これはキリスト教世界の産物でもあり、我々にはそれは、カーニヴァルの仮面に酷似した猿芝居の一種であったの異論の因になっている。異論=途中をはしょる思考、であはあるが、これは正論である。

正論を吐き続けようとすると、人間はやはり狂気染みて見られてしまう。これは"日本の"特殊きわまれりの常識でもある。

「小祠」について、考え続けようとすると、それは必然的に「死者」あるいはより身近に「墓所」について考えることになる。

そうしたい。

わたくしの、それでは先祖のことを考えてみる。わたくしの先祖は決して御大層なモノではない。そこらに転がる土まみれの人モノ類か、チリ、アクタの類である。

しかし、そうは言っても、そもそも、私が、今こうやって暑い最中に、こんなに楽しみを尽くしながら、愚論を述べていられるのも、父、母をはじめとする、ご先祖様あっての事ではある。

わたくしは、父、母の生殖行為から生み出され、今にして在る。そして、その父、母は更なる父、母の連続する一大事からなされているのは歴然としている。

ウィリアム・モリスのサガへの関心は、モリスの先祖返りであったのではないかと言おうとしている。先祖返り、すなわち歴然とした歴史学である。神話学をも含む大遠征である。

全ての思考は一つの樹の幹に収斂して行ゆかざるを得ないのである。人間は皆、それぞれの自由があるが、その自由の域は極め付けに薄い。薄皮一枚なのである。そんな一枚の薄皮はそれ故に極め付けに大事だ。

その極め付けに大事な薄皮をむき始めよう。

母の事はこれ迄に他で、少し計り述べてきた事がある。また、それを繰り返す前に、(それはいくら書いても書ききれぬ程である)父について少し書く。

父を始める前に、祖父のことを礼儀として書いておきた。

祖父の故郷は新潟であろう。あろうと言う他なく、幼少のおりから、わたくしには父方の家の情報が全く入ってこなかった。

祖父の墓らしきは新潟にあるような、全く無いような。

石山姓が大半の石山寺からの落ち武者ならぬ、落ち坊主、僧兵たちが集団で隠れ住んだ集落の、小道のかたわらにポツンと不自然極まれりの如くに在った。

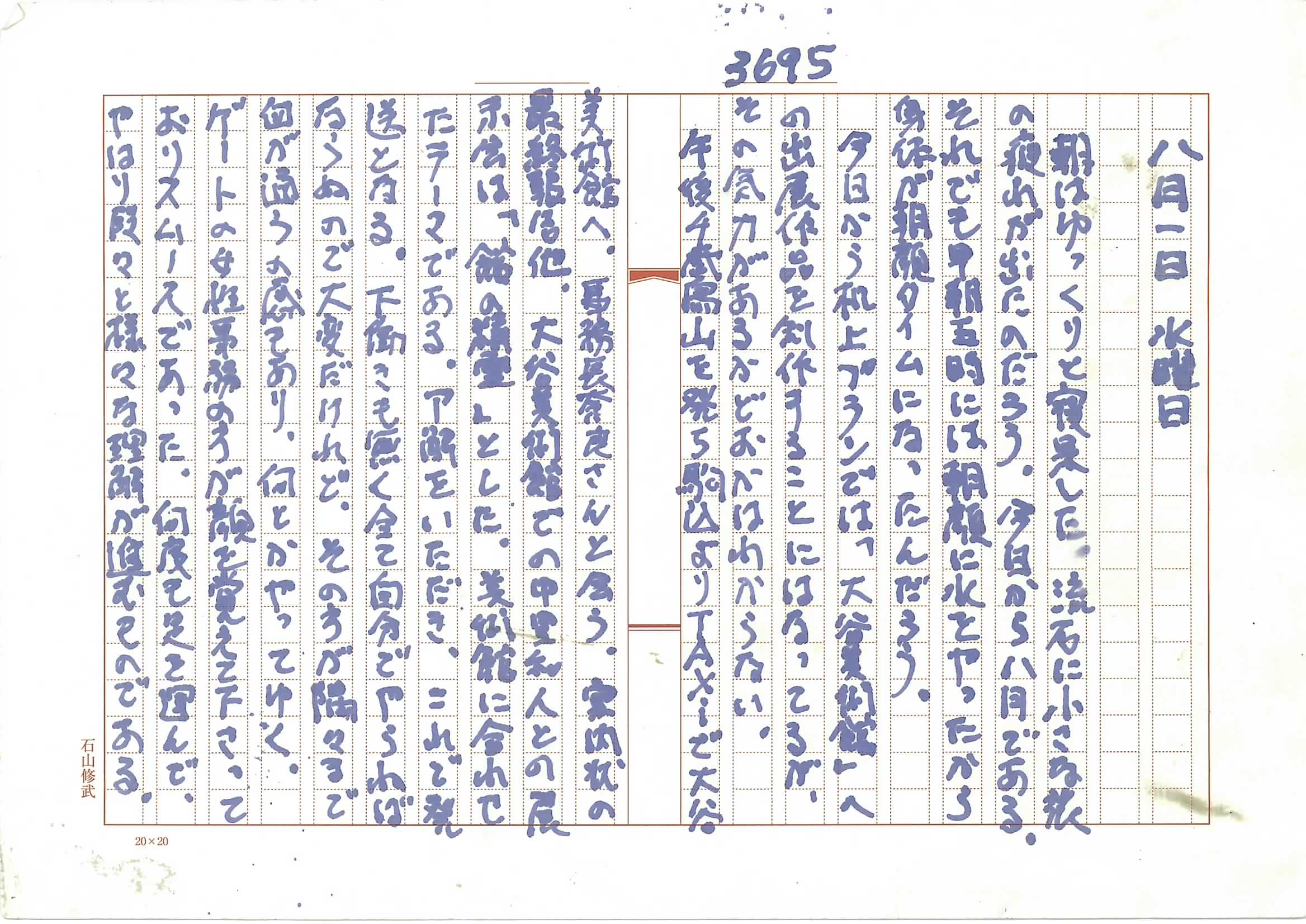

記憶と歴史

記憶は万民のモノである。しかし、歴史と呼び呼ばれるは決して人々に身近ではない。

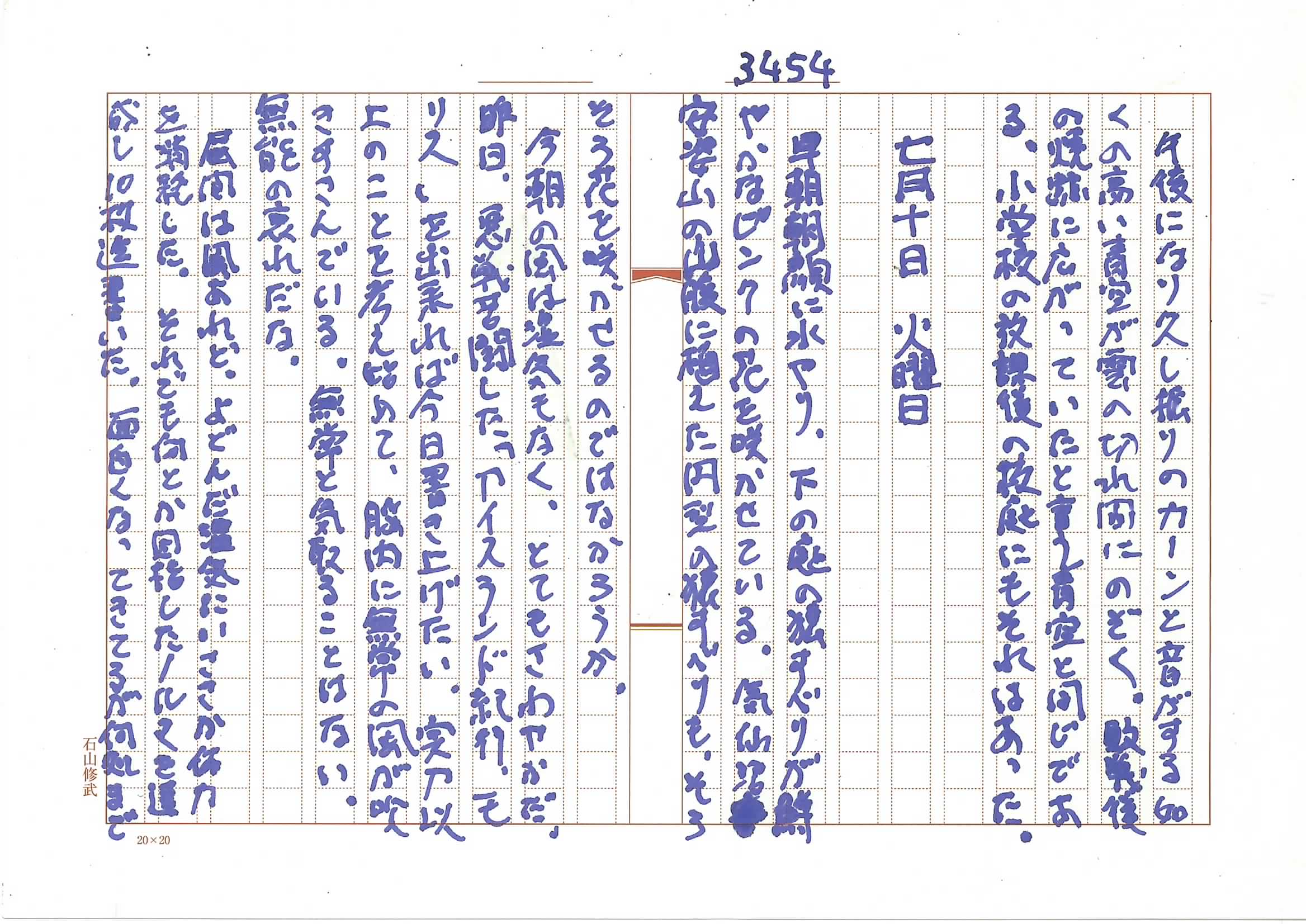

今は日本では「盆」である。だから、わたくしも人並みに先祖を想いたい。

歴史は膨大な死者のつぶやきに似る。歴史家はその代弁者であるが、理想だ。

「歴史は、死んだ赤児を想う母親の気持ちである」とは残念ながら又も小林秀雄の名言である。ベルクソン論を書き尽くそうとした末の言である。何と簡潔明瞭な言であろうか。「死者の声を聴け、そして民主主義に参加させよ。」はイギリスの保守主義者の背骨とも言われるG・K・チェスタートンの言である。わたくしはそれを知ったのは最近のことで、やはり不勉強は恥に通じるなと、大いに恥じた。

ウィリアム・モリスに関してのG・K・チェスタートンの言はあるや無しやは知らぬ。類いまれなジャーナリストでもあったから、マルクス主義者でもあったモリスを典型的なイギリス知識人の枠内で捉えていたやもしれぬ。怪しい奴だと。しかしながらモリスにはサガへの関心に通じよう妖精世界の共感も、なきにしは非らずであった。だから、チェスタートンは赤裸々な批判を避けたのやもしれない。憶測の域を出ぬが、いずれ文献学者の探求によって解明されるやも知れぬと楽しみでもある。若い世代の情報探知能力はすべからく、やはり死者のつぶやきにも似た小さな言に及ぶべきである。他に向けられるよりはよほどよろしい。

モリス小論は「祠」に辿り着き、わたくしの知識量の浅さを痛感する日々となっている。死者に叱られているようなモノである。

でもこの辺りが中枢であろうから、次に向けて少しでも進みたい。

図版の「祠」はわたくしの母方の故郷である岡山県和気市備前矢田の「北向き観音」である。小洞穴が先ず、そこに在り、その特異な地形にあるがままに祠が奉納された。北向きは珍しいとされるが、それ程特別な意味はあるまい。なにしろ、先ず洞穴ありきである。それが西を向いて開口があろうが、東向きであろうが、我々の先祖たちにはそれ程の強い意味は無かっただろう。

[

アニミズム周辺紀行1」(絶版書房)で簡単に紹介しているので繰り返さぬ。

わたくしの祖母の家は、この地方に根強く在った日蓮宗不受不施派の有力な派であった。だから「盆」になると、母の実家の真前で盆踊りがなされ続けたようである。わたくしもそれは実見した。

先祖様のことは、父方のそれを含めて知りたいものであるが、これが仲々に困難なのである。とてもアフリカの大地溝帯までたどり着けそうにない。

撮影:磯崎新(石山修武 『画文集 境界線の旅』 (ときの忘れもの発行、2006年12月1日)より)

アイスランド紀行 ウィリアム・モリス7

日本に固有のとは言えないが、異常に多く見受けられる「祠」についてもう少し。

祠はそれが在る場所の由縁を物語る。由縁は極めて私的な歴史から、各種スケールの共同のそれ迄多種存在する。

梅原猛氏が各種述べるように、人間の祈りや、それに近い各種習慣にいたる迄、祈りは得てして、その場所が祝祭の晴れがましい、そして日常の生活の律動を励起させる如くの儀式であると、同じ位に、その場所の負の記憶を忌み嫌い、そのたたりの如くから避けようとする心情からも発生する。

その集団のスケールが大きくなればなる程にその儀式は権力者の力、威光を顕現させるものとして成されるけれど、そのスケールが人間個人個人の、身近で小さなスケールになればなる程に、むしろ恐怖に根差した、死や病に対する忌み、嫌い、逃げようとする気持ちが結晶化するケースも多いの説である。

むしろ、生の喜びの儀式でもあろう、祝祭のそれよりも、死への恐れにもつながる、物忌み、ケガレの除去への恐怖の方が、より個々人にとっては大きなものであるだろう。恐怖は喜びよりも、余程持続しやすい性格をも持つから。

例えばアノ「水祠」について。それは生と死の二面性の如くを併存させていよう。

水は人間の生命の源である、と同時に災いのもとでもある。水による死の記憶は根強いものがあろう。水死や水よる災害の記憶はより強いリアリティを持って人間達に受け継がれ易いのである。

水のアニミズムは、生命賛歌のおおらかさと同時に、それ故にこそ、死の恐れへの強さをも常に同居させ、あるいは両面を、対極の世界と併せ持つのである。

アイスランドは北海の孤島である。世界中の「島」を訪ねる時間も意味もあるまいが、ウィリアム・モリスとの時代とは異なり、今はお手軽な大型ジェット機による世界旅行も比較的に容易である。そしてモリスの馬上の旅よりも安穏ではある。近代は安穏さを電気釜の発明のように追い求めてきたが、我々もまたその様にアイスランドから一時、飛び立ちたい。

バリ島は赤道直下の南の島である。バリ・ヒンドゥ文化の観光地としてよく知られる。バリ島へは一時期良く通った。芸能の豊かさが宣伝されたからである。

良く知られるようにバリ島も又、アイスランドと同様に火山の島である。アグン山の高峰を中心に四方を山に囲まれている。南の島はアイスランドとは異なり、気候が温暖である。極寒の冬も、水の世界も遠い。同じ地球上の島でありながら、こう迄違うのかと驚く位に。一年中、ほどんど裸に近くで過ごすことができる。伝説に近くでは年に七毛作の稲栽培で何不自由ない暮らしである。太陽エネルギーは巨大だから、ほとんど手をかける迄もなく、普通に三毛作が自然の恵みとしてある。

それ故に、稲作を中心とする農耕の大半は女性によってなされる。男はあんまり働くことなく、ブラリ、ゴロリとして、時に踊りやらにいそしむのである。だから、バリの芸能は男性を中心に営まれたのである。女性はよく働く。

バリの芸能の歴史はそれ程古いものではない。それが洗練されて世界に知られる迄になったのは一九五十年代であった。海岸からだいぶん遠い水面地帯にウブド村がある。そこの有力者であったマンダラ翁がある種の天才的プロデューサーでもあり、洗練以前の状態に停滞していた、歌舞、そして器楽による音楽の革新をなした。一九五〇年代はアメリカ大陸に於いてもモダーンジャズが盛期となり、「A列車で行こう」のデューク・エリントン楽団がビックバンドとして世界に有名になり始めていた。

モダーン・ジャズは、アフリカ大陸の黒人たちの太鼓のリズムをベースとした原始のサウンドが始まりである。それが奴隷制度により大量にアメリカ大陸へと渡り、哀歌・ブルースとなった。

アメリカ文化には映画、ミュージカル、モダーンジャズを除いて、これと言った独自なオリジンは決して多くはない。やがて、モダーンジャズは一九六十年代にジョン・コルトレーン等によって最盛期を迎え、その死と共に一気に衰退への径を歩み、今にいたるのである。ひとつの際立った文化領域の現代的盛衰の典型であろうか。

ともあれ天才プロデューサー・マンダラが率いるバリ島のビックバンドはデューク・エリントンのバンドと共に世界に躍り出た時期がある。そのことは記憶に残して然るべきであろう。

バリ島住民の生活様式は、巧みに仕組まれたものも含めて、芸能が重要な位置を占めていた。近代以前の、豊かな太陽エネルギーによる食料の余剰生産による。誠に余暇社会の未来を先取りしていたと言えよう。

バリ島の風土文化は実にシンプルな象徴性の産物であった。島のほぼ中央に位置する、アグン山を中心に全てのオリエンテーションが求心的に構築された。すなわち山=アグン山の方向が聖なる方向とされ、海の方向がケガレ=死をされたのである。

このオリエンテーションによる聖死の観念は、集落の構成のみならず、一戸の家宅に迄完遂された。家々のアグン山側は聖とされ海側は死(ケガレ)あるいは俗とされた。

家々には、それぞれの先祖の墓が確然として配布された。山側、聖なる方向に、主屋接する如くに墓場は設けられた。朝夕に日常生活の中に先祖に対する儀礼が織り込まれていた。屋敷は庭園住宅とも呼べる様に、幾つかの小家屋が集合する形式を持つ。家族形式の様に充分、即応し得る広がりと、それぞれの独立性をも所有している。

そして、古式の家々にはその中心に儀式の間とも呼ぶべき、日常の神殿らしきを持つのである。

それは広い高床のテラスを草屋根の広がりの下に持つ。供物が供されたりの他は日常の生活には供されぬことが多い。

時に舞踏の伝授に使われることもある。祭の日には、家々のこの場所は、多くの果物や花飾りによって埋め尽くされる。

これも又、祠かなと考えたりもした。バリ島の家々は多くの約束事によってゆるやかに規定されている。

水ガメの配布は、神々が降臨して、実際に水を飲んだり、手を洗ったりの如くに、その動作を想像することから生み出される。

テラスに置かれた階段の有様も又、然りである。右足、左足の所作までもが細かく、想像され、その足取りの如くが階段として生まれるのである。

全てがヒンドゥー神の舞踊であり、演技であり、その芸能の総体としての身の廻りが形作られようとする。

これは、人々にとってはひとつの、神々の劇場でもあるのだった。神々の動作、振舞いが精緻なスケールと尺度を与えられ物体化されている。

ヒンドゥー寺院もバリ島に於いては民家の尺度(大きさ)そのものである。殊更に大きな物体は作られていない。寺院の境内状に、再びそれらの舞台状の物体が集合している。

太陽エネルギーの巨大さは日本とは桁違いに大きな竹を育てる。境内には数十メーターもの竹が建てられ、竹には上空で様々な形状の穴が穿たれている。スナリと呼ばれる楽器である。

風の強弱でそして吹き渡る方面によって建てられた竹は垂直の竹笛となる。絶妙な楽器である。

私の年にはその音は遂には聞こえなかった。身体能力の欠如である。

チベット高原の峠や、風の通り径と覚しき処にはタルチョと呼ばれる五色の小旗が空に張りつめられている。

小旗には無数の経文が印されて、風にパタパタと吹き続けられている。

「アレは風に経文を詠ませているんだ」と教えた日本人の大建築家がいた。普段の様々を知るわたくしには「ハッ」とした。人物の本性らしきを垣間見た。のぞき込んだと思った。アレは四千メーターを超える高度の故であったのかは知らぬ。その一瞬の会話はチベットの旅で最も強く記憶に残されている。*磯崎新のこと。すでにその時にはバリ島のスナリは知っていた。血の巡りの悪さは人間本来の直感のスピードをそぐ。

世界が一瞬にして切り裂かれたのに、その言葉の重要さを知ることになったのはそれも又随分、時が経ってからの事であった。

バリ島付近にその発生源を持つ南海生まれの黒潮は世界最大級の太平洋を廻遊する巨大海流である。この黒々とした海流によって古来、様々な諸相、諸物が日本列島に運ばれて来た。南島諸島、沖縄にはよく知られるウタキ信仰がある。アグン山を中心とする諸々の巨大観念では海を不浄の場、死を意味すると人々は共同の幻想を持つが、日本列島への中途に位置する南島地域(海域)では海は神々の招来される場所として畏敬されている。太い海の幹につながる諸々の島々でも海には多様な巨大観念を生む処として異なる受け取り方がされているようだ。あらゆる宗教的観念の、アニミズムよりも古層であるとされるマナリズムは太平洋上ポリネシヤ諸島が発生の地とされている。

唐突だが、磯崎新のことを書いておく。アイスランド紀行の骨組としてウィリアム・モリス小論を書いている。ウィリアム・モリスの全体を書くのはわたくしは適していない。モリスが関心を寄せた「サガ」について、しかもその場所らしきの自分の手でのスケッチを仲介にして書いている。自分に出来ることを限定するために、である。

そんなことを想定して、どれ程の意味があるのかは知らぬが、わたくしは制作者であり、批評家ではない。解説者でも勿論ない。わたくしの、自身による規定は少なくとも批評的姿勢は少なからず除去したいの気持があるからだ。総合的な制作者の仕事に、同じ制作者として立ち向かいたい。

わたくしが避けなければと今、考えている姿勢らしきを考えてみる。するとイヤな事に気づかざるを得ない。考えるにその批評的姿勢の最たるものが、磯崎新である。磯崎新の創作、およびその解説、そして批評的言説は、わたくしに色濃く影響を及ぼした。

磯崎新の考えを短く解説してしまえば、自身の創作論を分別無く、冷静な自己批評も無く開陳するのは愚かであるーー、である。

この磯崎新の基本的な考え方が何才くらいから芽生えたのかは良くわからない。まさか子供の頃か。

しかし、それが生まれついての資質からではなく、後年、おそらくは東京へ出て、東大丹下研究室に身を置き、大学院博士課程の、謂わば学生でありながら、丹下健三の極めて冷徹な右腕として、大阪万博の中心施設であった"お祭り広場"の設計を実質的にまとめ切った。その直後に、磯崎新に侵入して、その本来の「詩人」としての才質を犯したのだろうと、目星をつけ始めている。

この考えにたどり着く迄に、わたくしも随分な時間を費やしてしまった。

磯崎新を良く知る人は皆、磯崎新の頭脳の明晰さを言う。頭が良いのである。

頭が良いなんて事は実に人物評の類の中でも最低の水準ではある。何も指摘せずに等しい。

建築界では誰もが知る様に、磯崎新は東京大学出身である。生まれ故郷である大分から、全く受験勉強なんてせずに、スラリと今で言う現役で東大入試にパスした。つまり頭がよろしいのである。師であった丹下健三は三度も入試に失敗している。

その頭の良さの内実は、中国の科挙制度の試験の仕組みがそうであったのと同じに、基本的には記憶力の性能の良さに基づく。

創造力、あるいは創造的な性格を帯びぬ、あるいは決して求めぬシステムである。

磯崎新は当時を振り返って言う。

珍しく会話中でヨーロッパの芸術家の名前がすぐに思い出せずに、「ウーン」と間を置いたことがあった。わたくしは、たまたまその週の直前に西欧の版画家であった巨匠デューラーの事を読んだばかりであった。

「デューラーじゃないですか」

ジロリの間があって、

「そうだ、デューラーだ」

磯崎新はわたくしの頭は大したモノじゃないと値踏みしていたので、目星が外れたようなところがあった、それ故のジロリだった。

決して少なくはない会話中に度々、不用意にこんな本がとても面白かった等と言おうものなら必ずと言っても良い程に、

「その本を要約してみろ」

があった。大方、わたくしは上手に系統立って要約できずにいた。

友人の鈴木博之(建築史家、東大名誉教授、死去)なぞは、そんな際には見事に要約して話すことができた。

わたくしは、この人達の頭はどうなってるんだろうと驚くばかりだった。一冊の本を要約してみせるのは記憶力の産物だけではない。その人間の関心の在り処も又、含まれての事でもあろうが、根本は科挙試験と同様に暗記力である。

磯崎はこうも言った事がある。何かの打ち合わせのスケジュールの相談であった。

「ウーン、二週間先のことだな、チョット待ってくれ、・・・万博の頃はそれ位の事はみんな頭に入ってたんだが・・・」

驚くべき発言である。

大阪万博博覧会のお祭り広場、すなわち基幹会場の設計を丹下健三は磯崎新に任せた。広場をおおう大屋根に関しては、これは丹下健三自身が自らの手でやりたかったろうから、直接自分で全てを統括したのであろう。

それで丹下健三の頭脳はキャパシティ一杯だった。

下のお祭り広場は天皇来賓をはじめとして無数のセレモニーが会期中にギッシリで、その全てに目を通さねばならない。造形物も多数手掛けなければならぬ。

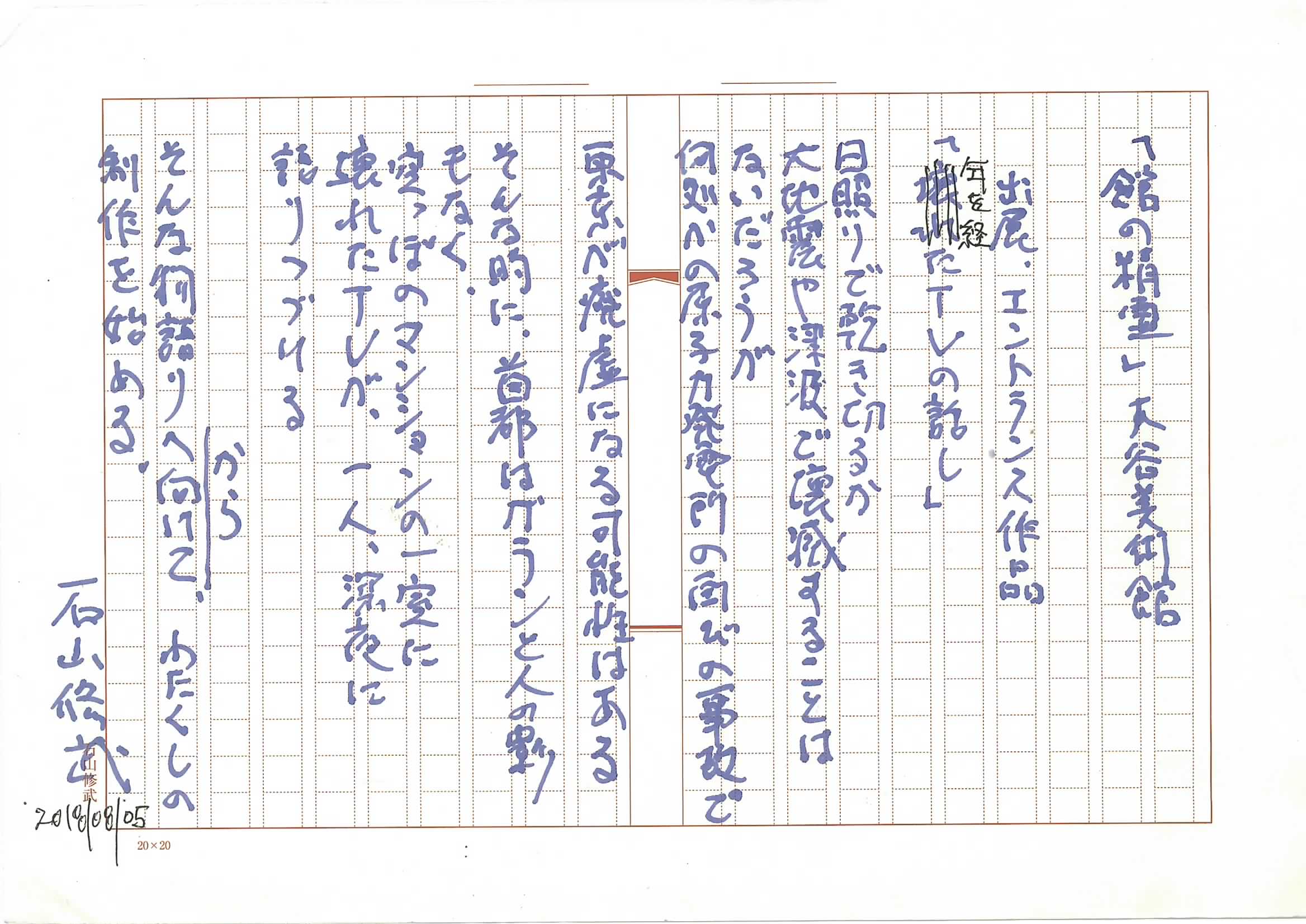

石山修武

真昼の銀河鉄道は、地球上の現実になす土木工事である。

その事は何よりもまず、はじめに言っておく必要がある。

芸術ではない。

時に芸術らしきを演じねばならぬこともあるけれど、それは手段であって目的に非らず。

銀河鉄道を名乗れば、日本人であれば誰もが東北の宮沢賢治を思い起こそう。(*1933年死去)おそらくはモーリス・メーテルリンクの『青い鳥』(*1908年発表)を下敷きにした色濃く仏教的諦念の産物である。

その魅力を知らぬのわけではない。

しかし、今、あの夜の銀河鉄道に乗り込むわけにはゆかぬ。

真昼である。連日西日本は35℃をこえようかの酷暑だ。日本列島のド真中を自負している岐阜は40℃を遂に超えてしまった。アツイ。東京は呑気にしてて、自民党議員が赤坂に集まって災害地の辛い事情をほおかむりの宴会で、又も正体を暴露している。が、何しろ真昼の蜃気楼上の日本国であるから、それ位の事はどう言う方がオカシイのやも知れぬ。そんな事はあり得ぬが、あり得ぬ事が、どうやら連続して起きてるのが、今の日本列島である。国会議員諸君の頭脳の中の光景である。まったく野党もひっくるめて国会議員の知性、品性、共に崩壊してしまっている。

国会議員の頭脳内風景は完全に廃墟である。でも、それを選挙で選んでいるのは我々なんだから、奴等の頭脳内風景は実ワ我々の脳内の写し鏡である。国会議員が間抜けなら、我々も又、阿呆なのである。

阿呆が間抜けを選ばざるを得ぬのが民主主義であるのならば、選挙としうその根幹のシステム自体がやはりオカシイのであろう。

ひと昔前、わたくしの文章作りの師匠筋でもあった山本夏彦翁(*年を経たワニの話・レオポール・ショーヴォ)は、女性に選挙権を与えてはならぬと述べて一部に顰蹙をかった。

でも、翁の意見も又、誤りであった。

むしろ昨今の社会を観察するに、むしろ男性諸君に選挙権を与えては、もう、どうにもならぬのである。今は異界の住人である翁にそう伝えたいくらいだ。

暑さにかまけて一気に言うが、そんなドロ船状態の日本国であるから、そこから脱出する方法を考えるのが一番ではないか。

真昼の銀河鉄道は、そのための導線である。

暑さにかまけて更に急ぐが、鉄道と言ってもJRや各種私鉄の所有する如くの、レールがあるわけではない。

さりとて、賢治が幻想した、夜中の銀河鉄道でもあり得ない。

幻想へと逃げるのは、あまりにも容易すぎて間違いを犯す。

それくらいの事はすでに知らざるを得ない。

「真昼の銀河鉄道」は実際の荒地に小さく建設する土木工事である。

あまりにも暑いので、今日はこれ位にしておく。

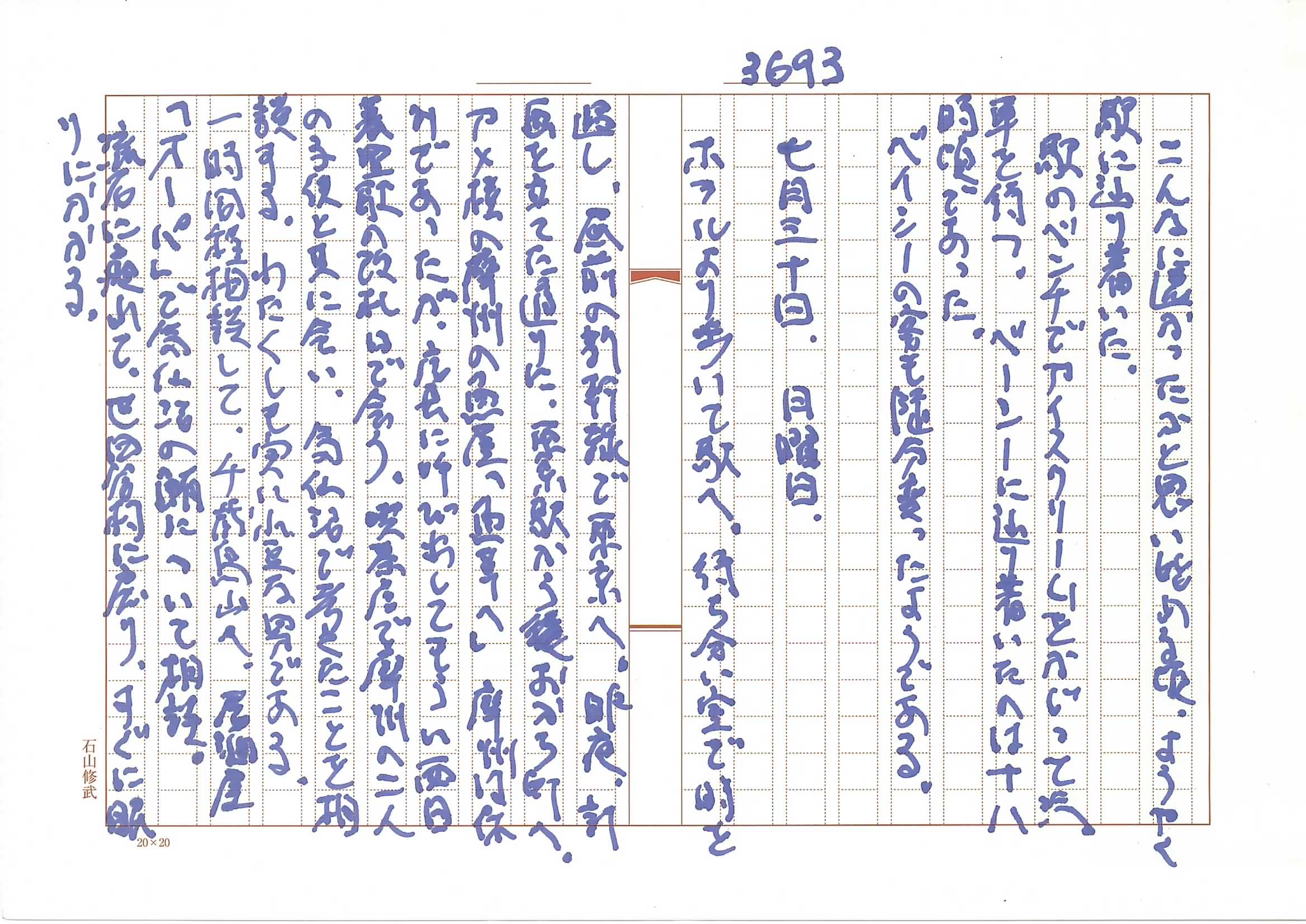

2018年7月21日

「家屋」および「家屋のつながり」について考え始めたい。

わたくし自身は「家屋」の設計、および建設は自身の「家屋」である「世田谷村」の建設でそのキャリアには終止符を打った。もお手を染める気持ちはない。

それでも決して短くはない時間をそれに費やしてはきた。

アイスランドの旅を振り返ることで一度その事もまとめてみたい。それに足る、つまりはもうこれで止めてよかったと振り返る「物」に出会ったからである。

遠い氷島で、どおやら普段の日々を暮らさざるを得ぬ日本列島の、しかも伝統らしきを考えざるを得ぬことにもなった。

ここに図版として示す「家屋」らしきの姿は人間が住み暮らす物体としての機能を持たぬ。これは水を産み出す、恐らくは「水の家屋」なのである。「水の祠」と呼ぶのが我々には身近でもある。

日本列島には神社の数以上に無数に近くの祠が在る。それは神社の在方程には政治社会との関係も薄く、しかる故に個々の日本人にはより深い関係を持つとも考えたい。

世田谷村には残念ながら人間の墓場はない。けれども少なからぬ生物たちの記憶の銘としての印は散在している。死んだウサギは梅の樹の根元に埋めたから、毎年咲く梅の花の繰り返しの度に、薄幸であったウサギを思いおこす。家に紛れ込み、命を失った小鳥の墓もある。

隣の烏山神社の境内にも少なからずの祠がある。それらは皆、立派な本殿よりも余程、由縁がはっきりしているようだ。

年なりに少なからず、特別な光景を見た積み重ねがある。幾らガラクタばかりの近代の産物の光景をは言え、やはりそれが自分の記憶の中で、時の経過と共に無意識のうちに編集されるのであろう。何を編集しているのかと言えば自身の眼球の網膜に意識下の選別能力らしきものだ。その能力は誰にでも備わっているもので、つまりは体験の歴史そのものではある。体験の歴史を持たぬ人間なぞは居やしない。それを意識的に積み重ねている人なぞもいない。自然のうちにそれは成される。それとは別の系に属するだろう日記と言う万人の自由な記録の形式がある。人それぞれに、それぞれの才質なりの記録欲の表れである。これもまたほとんど無意識のうちになしている。眼球も又身体の巨大な網の目状の諸神経の系統下にある。それ故ここで言う才質は二つとして同質なものは無い。人間の数程に非均質である。

コンピューターはすでに万物の事象の如くが発信する記号化された情報を、無限に近く記憶する能力を持つ。

しかし、その記憶し得る単位は記号であり、それ以上のものではない。それ以上のものとは個人としての人間の個々が又、生命体として備えている象徴化の力である。象徴化はそして個々の個体の身体能力の差異によって作り出される。

人は良く記憶する部分と、記憶を嫌う部分とを持つ。その選別方法や量的相違は良く言われる個性として表れやすい。個性の中核は記憶の組織化である。記憶の形式こそが個性であるとも言えよう。近年良く言われる如くの、デジタル人間、アナログ人間の通俗的な区分けにもそれは通じるのである。

わたくしは意図的にアナログ人間の道を選んでおり、現在進行形でもある。アナログは端的に言えば歴然として時代遅れである。恐らくは将来(それがもしあるとするならば)は数的には絶滅種の径を歩むことになる。

しかし、人間の生命力の中核とも呼びたい表現欲とは、これも又記憶がなせるものだが、人間は皆、性能としては同じであるとする考え方とは、極北に位置している。

記号化とは象徴化の因子の散乱である。

デジタル思考の極みは電子写真である。今現在、人は極めて容易に記録として写真を取り得る。メモすることは不要で、それは手撮りの写真に置換されている。

しかし、ほどんど無数に得られていよう、電子写真のそれぞれはどのように人類の記憶の内に編集させているのだろうか。それ等は無限に消費のアナーキズムの内に散乱する断片にとどまるだけなのではあるまいか。何の「物語り」シナリオへのベクトルを持ち得ぬ。

つまり、言いたいことはこうなのだ。

ありとある記憶の編集(再構築)にはシナリオが不可欠であり、記号化の方向にはそのシナリオがないのである。シナリオとは物語である。物語とは、ウィリアム・モリスが、すでに近代都市ロンドンに「荒地」を視た。幻視とは異なる類の「社会」そのものへの構想力である。視ることは考えるに通じ、しかる故に誰もが常に構想力の断片を持つのである。象徴化は特権的な力ではない。万人が持つものである。

ウィリアム・モリスの「ユートピア」は、すでにあり得ぬ革命の裏窓の如くで会った。その裏窓から視えるモノ(光景)は極めつけに少ない。

そして、その極めつけに少ないモノの内の一つが「祠」なのである。

祠は社会から独立した、極めて個人の小さな記憶にそのルーツを持つモノである。

そして、その小さく独立した個人の記憶がされど、かろうじて「物体」としての存在形式をその集団化へのベクトルを持ち得ていることに着目したい。

大きな変革は望み得ないのである。それはウィリアム・モリスの挫折の歴史そのものでもある。

でも希望はまだ無くはない。徹底的な小さな変革=微細な革命とも呼びたい世界の呈示は、今こそ、必迫したリアリティを持つのである。

ウィリアム・モリスが「氷島」で視ようとしたのは何か、それをモリスは充分にリアリズムの内に記録することは遂に無かった。

「サガ」とはなんであるかと考える方法よりも、モリスは「サガ」に何を視ようとしていて、遂に果たせなかったかを考える方が可能性があると考えたい。

そして、その入り口は極めて具体的にこの「サガ」の光景である。

モリスはこの場所に立った。何故なら「サガ」に大きな関心を寄せていたからだ。

その時に、この小さな祠状があったのかどうなのかは触りようがない。モリスのアイスランド紀行には、この光景は記されてはいない。

しかしながら、モリスの紀行を読み重ねるうちに、一つの事に気付かざるを得ない。

モリスの極北の旅とも呼ぶべきに秘む、水とその旅の関連である。

モリスのアイスランドの旅は河をを繰り返し、横断し、そして時にそれを小刻みに遡行する旅でもあった。遡行を続ければ氷河に到達しよう。氷河、すなわち氷の河である。

そして伊藤毅研究室の調査団の一員として、アイスランドに於いて、初めて訪ねたのも又、深く「水」と関連していた。

それは、どおやら「サガ」とも深く関連しており、「サガ」を象徴する場所でもあった。

それは今では海底に在り、地上から深く掘り込まれたアイスランド国立劇場の地下深くに秘匿されてあった。

恐らくは大きな、作り出された「物語」の体系であろう「サガ」の最も象徴的な場所は海底にあった。そして、その上に「サガ」を象徴するのであろう国立劇場が建造されていたのである。

人間は知らず、知らずのうちに、集団の直感として近代に於いてさえ重要なことを成している者達ではある。