2019年 7月

アナウンス1

第一回のWMMCの定員に達しましたので、公募は締め切らせていただきます。

ネパールを中心に世界各国から参加していただけることになりました。ありがとうございました。

日本の方でご興味のある方は次回、秋のワークショップにご参加いただけますと幸いです。

第一回のWMMCでは、5本のレクチャーを用意しております。第一回の活動報告は終了次第このウェブサイトでご覧いただけるように致します。

ホワイト・マウンテン・ムーン(moon calendar)・カレッジ・ゼミナール(WMMC)

開校ゼミナール

場所1:ネパール、カトマンドゥ、パタン市

場所2:ネパール、カトマンドゥ盆地・ボドナッハストゥーパ、ギャラリーL.F

時期1:2019年4月27日〜30日

時期2:2019年5月1日〜6日

宿泊1:パタン市内、マハブッダゲストハウス 一泊朝食付1000円程

宿泊2:ボドナッハゲストハウス

合計10日間。1、2はセットになります。共に午前中は講義、午後は実技(デザイン、製作)クリティーク

校長:石山修武、ジュニー・シェルチャン、スタジオGAYA主催、

後援:パタン市マハブッダ地区コミュニティ、ポカラ州

教師:中谷礼仁、カジッシャキャ、ラックスマン、バズラ

その他の詳細は2019年4月初旬に発表します。

A3ワークショップTOKYO、バウハウスSAGAスクール(後援:佐賀県他)を更に展開します。

各種実践活動を軸とします。連続ゼミナール形式。参加資格一切無し。年齢、キャリア不問、言語不問。現地集合・解散。宿泊は事務局でアレンジします。

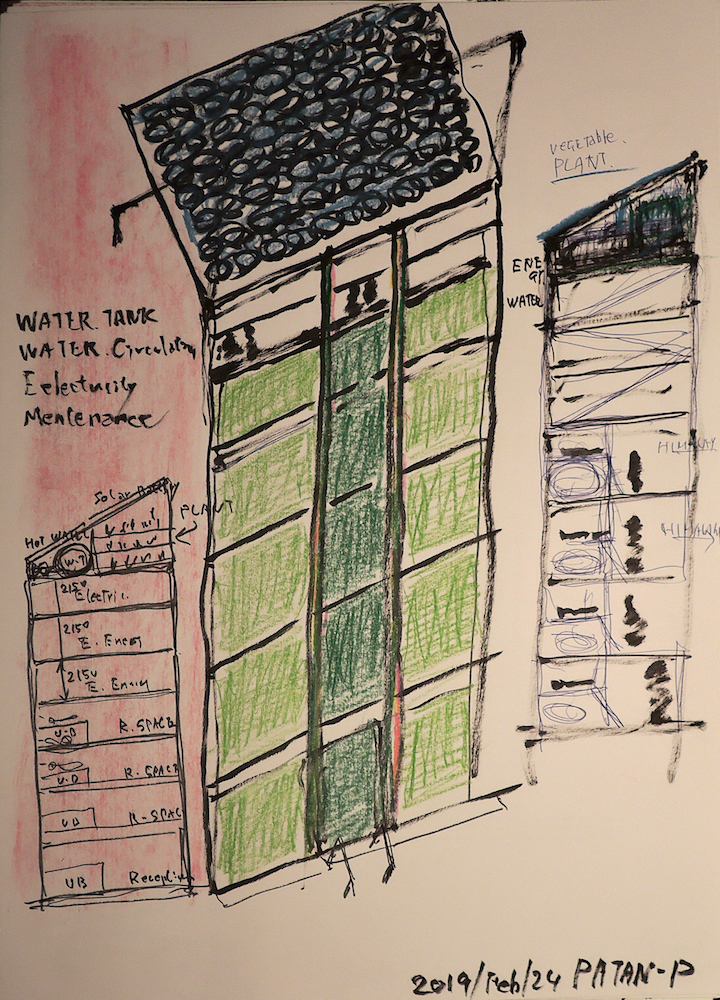

課題1:パタン市マハブッダ地区、リノベーション物件における①壁画及び装飾、②ファサードデザイン、③家具

課題2:ボドナッハ・テンプル地区ストリートデザイン、店舗デザイン、子供用家具

課題3:毎日の共同行動記録のwebsiteへの掲載編集他

日本発のヒマラヤ登山、8000M級のマナスル登頂は1956年5月になされた。槇有恒を体調とする組織された日本山岳会の集団による。あえて初登頂者の名を記せば、今西利雄、ギョルツェン・ノルブによる。

その登頂を記念して郵政省から10円の記念切手が発行された。

米国他連合軍との世界大戦に敗れ、国土は原子爆弾投下を含め巨大な打撃を受けたが、その立ち直りへの人々の目に見えやすい旗としてヒマヤラ登山が国民的な復興の印として選ばれたのである。政治はともかく経済界の支援は小さくはなかった。

1953年の世界最高峰の山、エベレスト(現・チョモランマ)の登頂をピークに、例えば1950年のアンナプルナエ峰登山から過熱したナショナリズムをも背負った先進国群のヒマラヤ登山競争が繰り広げられた。8000メートルの山の初登頂者は国家的英雄であった。日本隊の登高は毎日新聞写真部の依田孝喜が撮影した。(依田は1957年第五回菊地寛賞受賞)

そして、そのフィルムの内にマナスル上空を飛ぶ鳥の陣形が写されていたのである。

1973年、米国との二国間渡り鳥条約協定、1974年、ロシア(旧ソ連)との協定。1981年、中国との協定他が成立する以前のことでもあり、人々(日本人)が渡り鳥の生態に関心を持ち得る以前の事でもあった。

航空技術の発達により、人々が比較的容易に、つまり安価に外国への旅が可能になったのは1970年代になってからの事である。この技術的革命の中枢は成層圏、すなわちヒマラヤの8000メーター級の山々の高度近くを、そしてそれをわずかに超えた高度で飛ぶ、飛行体が発明されてからの事だ。

その発明は人間の身体の高度との関係から、もたらされたものではない。人体は4000メートルくらいの高度にそれほど長く持久できるものではない。チベットや一部ネパールの高地山岳民族は除く。彼らは特別な身体能力の保持者達である。

むしろ、ジェットタービン・エンジンの高性能化によってもたらされた。すなわち成層圏にまだかろうじてある大気の温度が、エンジン冷却に最も適しているの考えによる。

国境を超え、長距離を飛行する飛行物体の推進力、すなわちジェットターボ・エンジンの要はエンジンの冷却である。それには成層圏のマイナス50度の冷温が最適であり、同時に必須な空気層である。

そのシステムの発見と対応技術が旅客機の大型化=大量消費を成立させたのである。

マナスル登頂を成し遂げた登山家はそんな事は知り得ようが無かった。無関心であった。偶然、フィルムに納められたであろう、依田孝喜隊員の写真は、実に渡り鳥の生態、そして能力を知る入り口であった。

鶴は8000メーターのヒマラヤの高峰を飛び越えて飛行する個体能力を持つ。ジェット旅客機の、しかも大型のもののパイロットは恐らく、同高度を飛ぶ鳥の編隊と遭遇しているであろう。

鶴の方がよほど賢いから、その飛行ルートは定例化された国際標準のルートを避けている可能性は大きい。

30年程も昔(今は2019年)まだカトマンドゥ盆地の大気は今程に汚染されてなく、空には無数の、子供達や大人が飛ばして遊ぶ凧が浮いていた。わたくしが初めてネパールを訪ねた頃から、10年程経っていたろうか。何人かの登山家に非ざる人々と知り合いになっていた。

写真家の中村保もその一人であった。後年彼はライフワークとして空撮によるネパール集落の写真集をネパールで出版した。

ある時、中村保から紹介されて一人の女性写真家に会った。ドキュメンタリー映画の写真家でもあった。

カトマンドゥの外れの安宿であった。

問わず語りで聞けば、もう2年間のネパール暮らしだと言う。

鶴の映画を撮りたいのだと。しかも鶴の編隊がヒマラヤ越えをする姿を記録したいのだと。

彼女は調査を続けた。一人で。二年間。

それでどうやら長さがほぼ700キロメートル、巾が最大45キロメートルのタライ高原の西と東の二箇所に、鶴のヒマラヤ越えの要である、上昇気流が出現するらしいと突き止めた。

つむじ風ではないらしい。それでもゆるやかに螺旋状に上昇する気流が出現するようだ。マナスル隊の登頂が5月であったから、その記録映画に一瞬、ヒマラヤ越えの鶴の隊列が記録されていたから、やはり、4、5月の季節なのであろうか。暑気から逃げるようにタライ高原から、ヒマラヤを越えて、おそらくはシベリア迄の大飛行をなすようである。

ネパールで生まれた、そして育ちつつある若鳥に上昇気流への乗り方、そして飛行法を教えながらの、種保存のための飛行でもあると言う。

その空中の螺旋の空気パイプ状が、タライ高原の西と東にあるようだ。

ネパールの、そしてインドの神話そのものを聞いていると思った。つまり、奇跡が現実にあるようなのであった。それを耳で聴くことが出来たのは、わたくしには重大極まる体験であった。

中村保は病に侵され、日本に戻り、富士山が見える峠に小屋を作って、そこで死んだ。

だから、その後のことをわたくしは知らぬ。鶴の編隊が、タライ高原の両端に二本あるらしき、螺旋上昇の大気流に乗り、若い鶴に飛行術を教えながら、飛ぶのを彼女が記録できたか、否かも知らぬ。

それはどちらでも良いのだ。

タライ高原の自然の乱開発で、鶴の道とも呼ぶべき、上昇気流の発生の場所は移動し続けるやもしれぬ。でも、鶴はその道を必ず見つけるであろう。種の生存本能知として見つけるのだろう。その本能を学びたいものである。

鳥3

ネパールの山あいの小さな貧しい学校はツバメと子供達の交信の場所である。小さな身体のツバメたちはヒマラヤの高峰を越えることはできない。でも、その長距離の旅は又、有能極まる渡り鳥の道ではある。

北朝鮮と南朝鮮(韓国)の38度線、それは人為によって作られた国境線である。その軍事ラインとも呼ばねばならぬ、国境一帯に実に巾の狭小な人間の踏み込めぬ地帯がある。

人間の営みが作り出した実に狭い、ここにも細長いベルト状の、戦争が作り出した帯が出現している。そしてこの小さな帯もまた、各種、渡り鳥の休息地であるようだ。

身体の小さな渡り鳥には、休息地が必須である。

渡り鳥たちは、こんな小さく細い、誰が考えても妙チクリンな帯状に長いゾーンをも、なんとか上手に使う、人間よりもはるかに上等な知恵を持つようである。

大きく身体能力大でもある鶴が、たかが乱開発の人間の愚行に負ける筈はない。

ネパールの山あいの学校は貧しい。

しかしながら、アジアに少なくはない最貧国と同様に農村地帯での餓死はない。餓えに苦しむのは都市に生まれるスラムと呼び、呼ばれる場所でしか無いのである。

3歳迄の乳幼児の死亡率は以上に高かった。それは餓えからではなく、大半は住居の非衛生からくる。結核等の病気から来ていた。

保健衛生の普及は近代の人間全ての生に対する倫理的配慮としてなされねばならぬ普遍である。その普及は厳しい自然の形状にもかかわらず、教育の普及とともに、ネパールの深い谷にも、人間が生きることが出来よう高度内の山々にも様々に地下水脈のごとくに浸透し得ている。地球規模での近代の達成の力の成果でもある。

現在のネパールの国土の大半を占める山岳地帯の学校は、中国共産党毛派の軍事力で制圧されているとされる。わたくしの言う学校は時代的にはそれ以前の学校でしかない。しかし学校はそれ程に昔も今も変わりは無いのだろうの確信もある。

まだ先は長いのである。追い追い報告できるであろう。

変わり得ようが無いのはヒマラヤを背骨とする大自然の力による。

大人達はほんの少し計りの変化をしているのだろう。カトマンドゥを中心とする都市部は、その生活の近代化=工業化の恵で、毛派共産主義の浸透率は下降気味ではある。

社会主義化はしていると、パタンの一部の知識人達は言うのが、一般的でもある。

繰り返すが、ヒマラヤ山中の乳幼児の死亡率は著しく改善されていようが、いまだに高い。

でも、相も変わらず、学校にはツバメの巣が多かろう。

校庭の空には群れて舞うツバメの姿もあり続けていよう。専制型はそれが出来ぬが、子供達はツバメの言葉を聞き分けるのである。

これは日本の東北地方の貧しき学校であった、高田三郎くんがホンの短い時間、訪れた学校にもなかった事ではある。

高田三郎くんが訪れた学校は餓死者がまで出ざるを得なかった歴史を持つ東北地方の貧しい学校ではあった。

しかし、そこには山川草木が響きわたる、自然の交響楽が確かに存在した。その音の響きは日本に特有な性質のモノであり、しかも世界との通時性を所有しえた。

でも、その学校を在らしめた山々の向こうには、ただただ繰り返しの自然があるのであった。繰り替えずが小さく閉じた世界でもあった。

ネパールとインドの国境に併走する如くにタライ高地が拡がる。国の図形的形状と全く同じ細長い高原地帯だ。亜熱帯の密林地帯でもある。中国の万里の長城と北部国境とは今はほとんどズレて同一ではない。あの長城が少しばかり膨らみ延々と続く濃度の濃いグリーンベルトである。自然の恵みでもあり、極めて多様な生物たちが住み暮らす。帯と呼んでも大地形のなせる技でもあり巾も延びたり。縮んだりで途切れ途切れの破線状でもある。

象やトラ、ワニ、サイ、等々の大型生物からキングコブラにいたる迄、敢えていうが、アフリカ型の百獣が密集している。生物にとっては人間が勝手に設けた国境からは自由であり、越境するに手続きもあり得ようがなく、太古のママに暮らしている。小生物の類も多い。マラリヤが多発したことでも知られる。生物としての人間はしかし、ここにも生息し続けてきた。小集落が浮島状にポツリポツリと連鎖している。

スイスの地質学者トニー・ハーゲンの古典的名著『ネパール』は学者に有り勝ちな専門領域に閉じこもり、その針の穴からの視線の不自由さから解放されていて、それ故にこそ古典となり続けている。ヨーロッパ、アルプスの国スイス、つまりは山岳民族の国籍であることからうまれた大アルプス、すなわちヒマラヤ大山脈への深い畏敬あってのことであろう。

トニー・ハーゲンは登山家でもあったのは言う迄もない。登山家でなくてはヒマラヤの、スイスアルプスの最高峰ユングフラウ、著名なマッターホルンよりも高い5000メーター、6000メーター球の峠を縦横に越えることも出来ぬのだ。

ヨーロッパアルプスの峰々の高度、アルピニストと呼ぶ専門家が、それなりの、しかもやはり技術でもあろう登山技術を駆使して登らねばならぬ高度を、ネパールではヤク飼いの少年が裸足で踏み越える。

人間の身体に国境はなじまない。人間の身体とは人間の内なる神秘と言い換えて良い。奥深い意味でもある。

しかしながら人間の身体は水平世界に非ず、高度世界、垂直世界には極度に反応する。富士山頂の高度を超える4000メーター当たりから人体にどうしても必要な酸素が稀薄になり始める。高みに登る喜びは、これは必ず人間の内にはある。それ故に人間は丘に登高したがり、山岳にも登りたがる。でも、ある高度を境として、その普遍とも呼ぶべき欲望にはいきなり苦しみが侵入するのである。単純な苦痛とは異なる。痛みを伴わぬ、むしろ不能と言うべきか。無能力の自覚と呼ぶべきであろう。心肺機能すなわち身体能力と浅い呼び方とも違う。個人差、すなわち個性の違いは歴然としてある。俗に呼ぶ高山病はおちいる人と、ならぬ人の個体差はある。

中国政府は国策として標高の高い地階から住民を低高度地域に移動させつつある。雪線下移動政策である。

たしかに超高度に暮らす人民(民族)の暮らしは近代化を達成した国の、あるいは指導者達から見れば非近代そのものの貧しさだけの内の問題としか考えられまい。

しかし、すでに長い歴史をその高度で暮らしてきた人民(民族)にとっては、何者にも代え難い文化が歴然として在る。

そんなに古くはない昔、日本の新潟県でこんな話を聞いて感動した。県庁か市役所の有能な役人から聞いたので殊更だった。豪雪地帯として有名な魚沼地方であったか、ベテランの役人は言った。

「老人達は雪はホントに辛いって言います。苦しいですよ豪雪は。

でも毎年ですね、初雪が降ってくるのを待ってる自分がいるって、もらすんです」

つまりこの実に類い稀な役人は雪国の人々の気持ちを深く理解しようとしている。ハショッて言えば、単純な一直線の近代化=合理化に疑問も持ってるって事である。

でも役人であるから、国や自治体が推進する諸々の近代化計画に諸手を挙げて反対するわけにはゆかぬ。

この役人は謂わゆるキャリアと呼ばれる一直線志向の種族ではなかった。地元の生え抜きで、しかも有能な人物であった。

つまり、彼は口にはそう出さぬが文化と呼び呼ばれるモノの価値を知っていたのである。奇跡と呼びたい程の少数派の役人であった。

豪雪は辛い、でも初雪は待ち遠しい。

これは知識人達の常用語である「文化」と似ているようで、別種の深みがある。

わたくしは自身40代でこの役人のこの言に出会った。感動したが上滑りに理解した。

今、おそらくはそれを言う雪国の老人達と同じ年頃になって、アア、あの役人は、そうは言葉にしなかったが、文化の意味を問うていたのかと知るのである。

ネパールやチベットにより巨大に出現している問題は勿論、日本各地にも全く同じに在る。

物言わぬ老人達の脳内風景として在る。脳内風景は記憶である。記憶の分厚い重なりが消える事無く持続する。歴史は地球上何処の地域にも必ず在る。チベット高原の老人達、ヒマラヤ圏の老人達、インド農村の老人達、朝鮮半島の老人達、沖縄の老人達、アイヌの老人達、台湾高砂族の老人達、中国少数民族の老人達、・・・数え上げればキリがない。

そして、大事なのは固有な地域性を持つエリア(圏と呼ぶのが妥当であり、場所とは少し異なる)の老人達の記憶の内にそれがもっとも現れやすい事だ。

つまり、グローバリゼーションはすでに歴史=文化を消し去ろうとしている。一律の均質化の内に文化はあり得ない。極度の均質の内にもそれはあり得るの類は未熟な、特に知的選良達の馬鹿馬鹿しい机上の空論なのである。

高田三郎くんがフッと現れて、また、去ってしまった東北の山の小学校があった。鉱山技師の父親に連れられて、モリブデン鉱の鉱山調査のために現れた技術者の子供であり、転校生であった。生徒数は十人に満たぬ小さな学校だった。

学校は木で作られて、風が吹くとガタビシ声をあげた。小さな校庭はあるが、子供達の場所ではなかった。子供達は小さな河や草原や森であそんだ。

山川草木皆響きあり、が風に運ばれた。

子供達のそれは王国だった。

でも王国はそれ程に大きな圏域を持たなかった。山並みの向こうには子供達の気持ちは出ていかなかった。

せいぜい飼い馬が逃げ出して、捕らえられる程の小ささだったのである。

煙草の密造人や、発破で魚を獲る大人もいたけれど、どうやら子供達にとってもそれ程大きな影ではなかった。

小さな凹部の内に世界は充足していた。

高田三郎くんは町からの旅人であった。

ジュニー・シェルチャンは本来は山の民であり、その族長である。

でも移動するを苦にしなかった。

低地の高原であるポカラや大盆地のカトマンドゥと一族で往来するを常とした。

カタリ族はネパールの総人口の30%を占める大部族でもある。

だから当然の如くに王制当時の国王とは身近だった。

ジュニーは国王にネパール全土の山の学校の水準を改革するのを提案した。

道路を作り、ヒマラヤの大自然をさえ破壊するのではなく、インターネットの普及と拡充の方が、手早く容易であると説いたのである。国王はそれを受け容れた。

いよいよ、道路づくりではなく、インターネットで山の学校、それは無数に近く国土に拡がっているが、山の学校群を始めようか、の時に国王は暗殺された。

以降、今にいたるまで、ネパールはその国境内で鳴動する、地球上の圏域になった。

中国側の国境へのルートは驚く程のスピードと物質が流入され、大ヒマラヤでさえ破壊されつつある。

インド側の国境地帯からは、すでに物質が途方もない異境で流れ込んでいる。

東西に長いタライ高原の両端に、どうやら巨大な上昇気流の渦巻きが生まれる場所があるらしい。

わたくしはその場所をまだ視ていない。その年の気候状態、しかも高度域の気流の変化によって、その上昇気流の渦巻きが発生する場所が変化するのであろう。

その場所の移動に一番敏感なのは人間達ではない。

鳥なのだ。

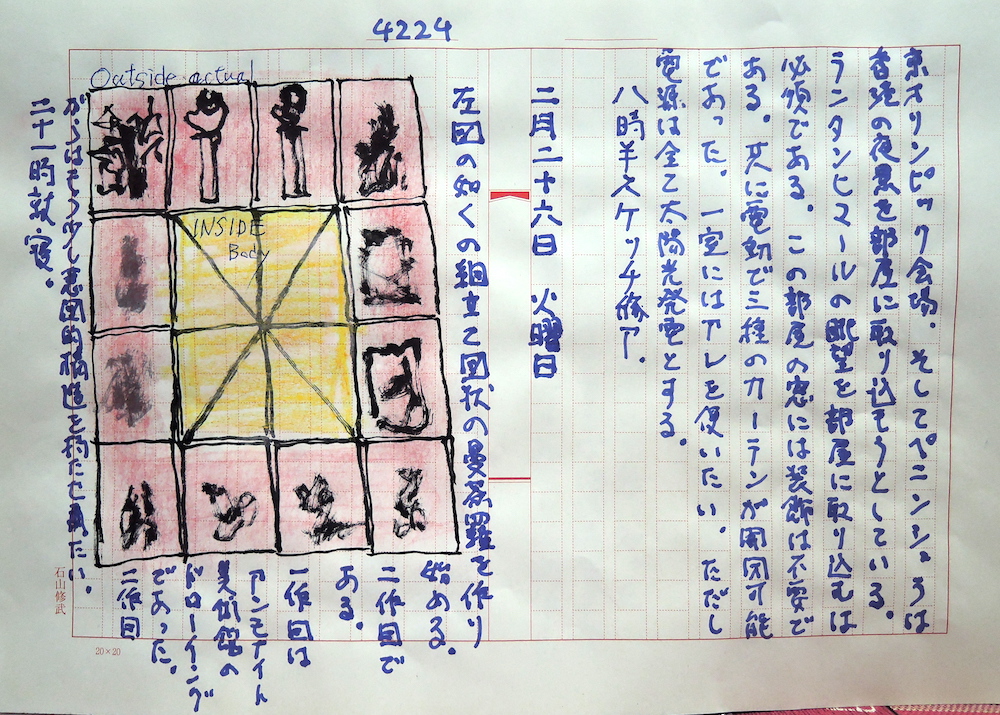

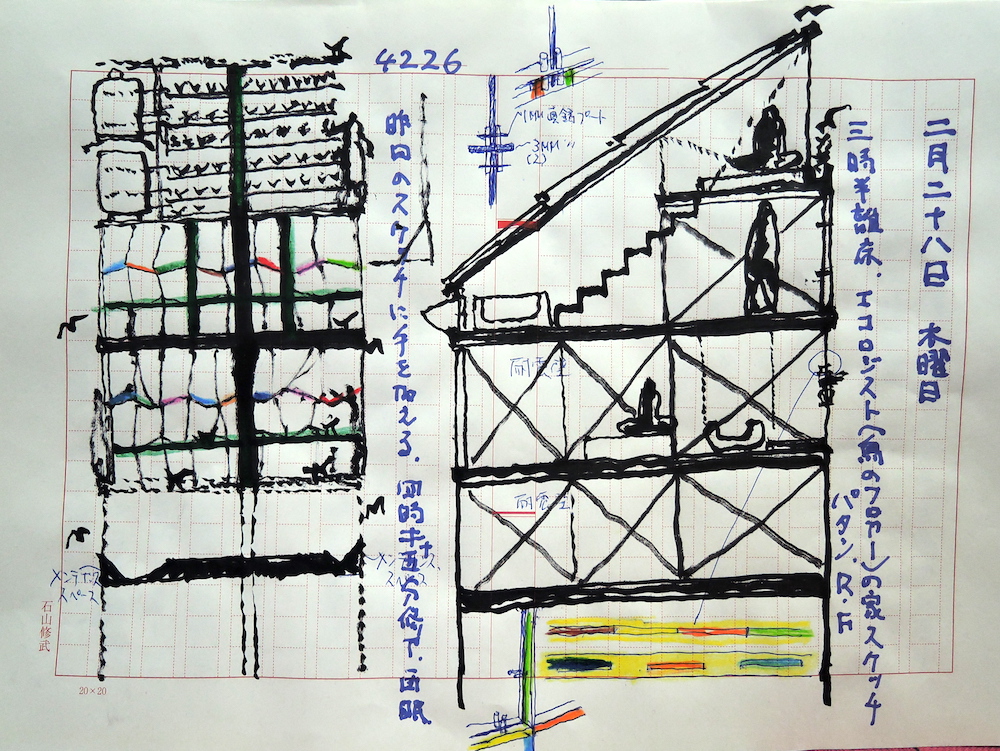

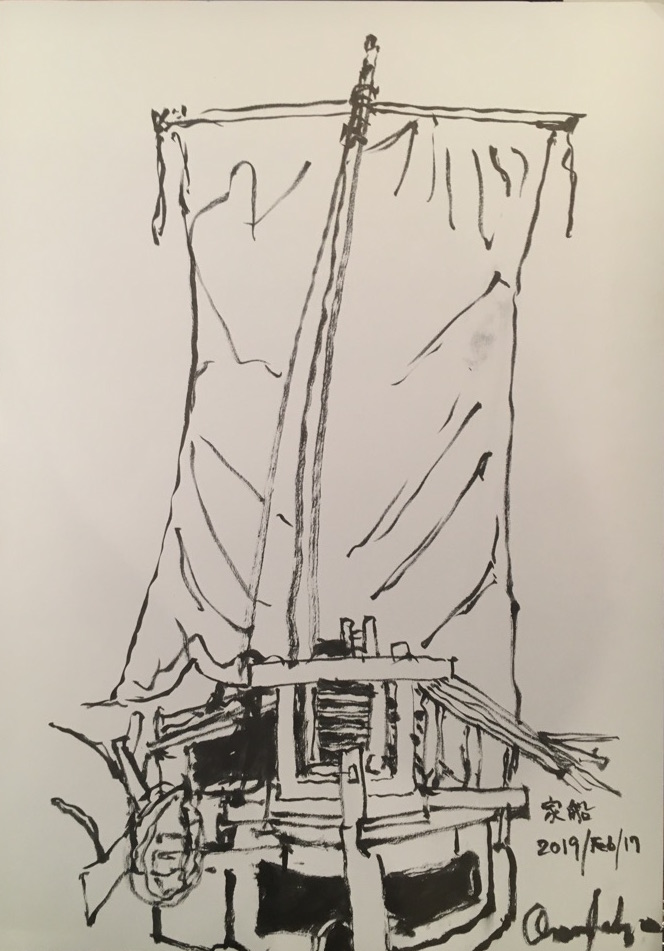

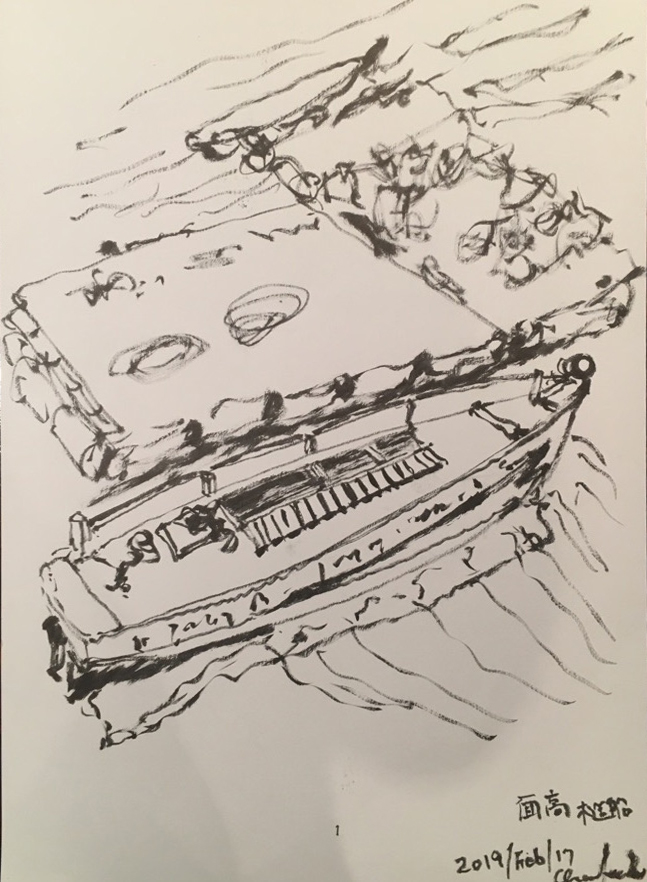

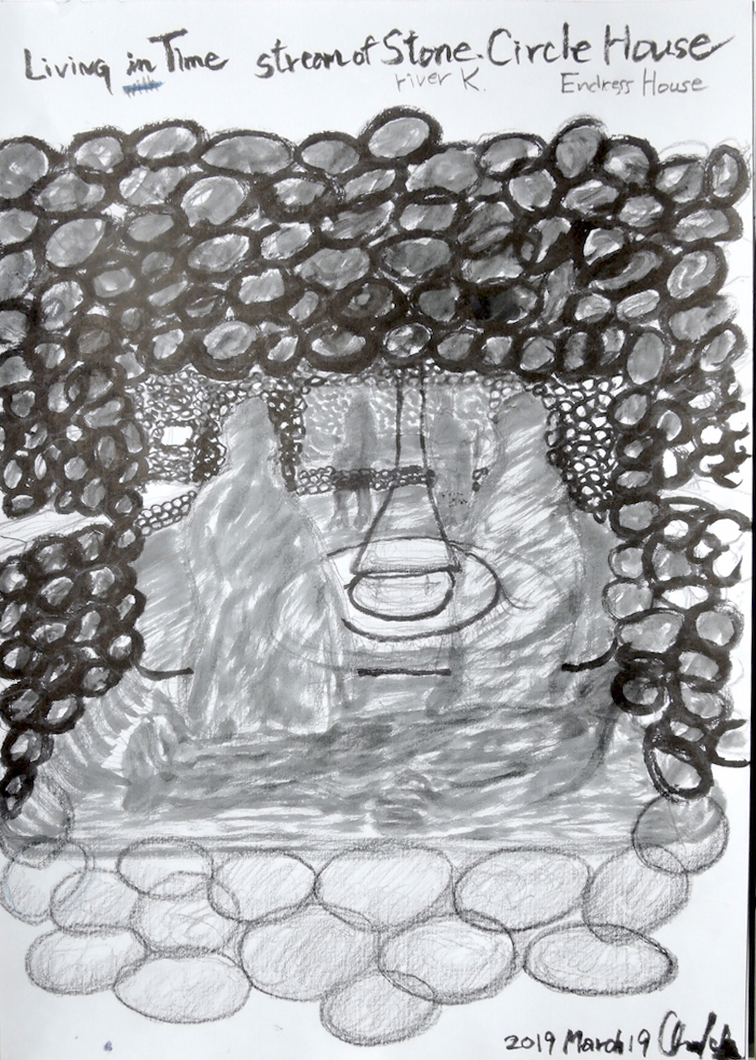

2群で選んだ六点のスケッチは1群とは対照的な性格を持つ。1群は専門世界の内にあり、2群はだだ広い非専門世界に所属している。当り前に考えればより広い、つまりは普遍世界に居る。

二千八年八月のモノは東京駒込駅近くの小祠の「セイラー服地蔵」

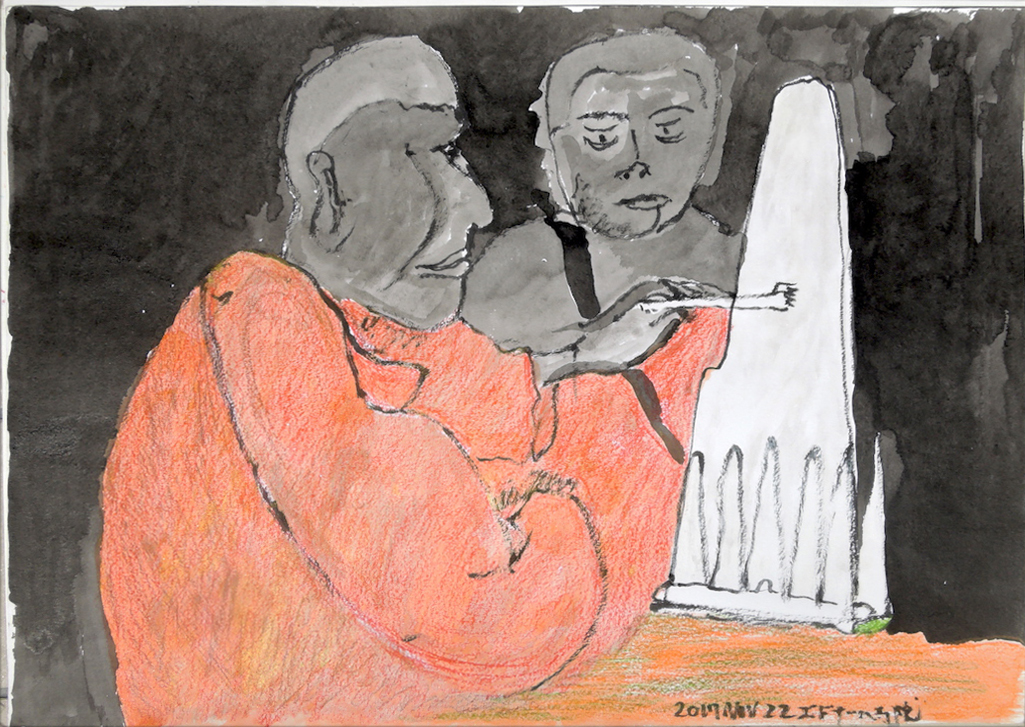

二千十七年十一月のネパール、カトマンドゥ盆地、ボドナッハストゥパ境内のチベット寺院の光景である。

更に時は遡行して二千十一年七月のカンボジヤ、ウナローム寺院境内で、更に昔、二千八年十二月の同じウナロム寺院境内でしたスケッチが三点続いている。

ウナロム寺院はカンボジヤ小乗仏教の本山(センター)である。

夏のスケッチはわたくしが「ひろしまハウス」建設に入っていた、謂はば現場小屋ならぬ生活もしていた宿舎でもあった。

冬はキチンと寒くもあったが春夏秋は良い風が吹きわたり、この空間(場所)が世田谷村の空間の原型になった。

開放系技術世界への確信へと連結もした。三回のだだっ広い空間は深夜、内外を問わず、犬の遠吠えがひびき、朝夕は鳥の声が絶えない程であった。天井にツバメの巣があった。メコン河の朝焼けは壮大きわまった。恐らくはわたくしの一番充足した生活であった。金にはならなかったが満足していた。

ただし、長くいるとこの寺院がポルポト政権の総司令部でもあった歴史を知った。プノンペン市民は複雑な感情を抱いている。ポルポト政権=レッドクメールは総計三百万人とも言はれる大虐殺をやってのけた。都市部の知識人は皆殺しにされた。

学生達の眼は暗く、それぞれが父母兄弟の死に会っているのが少くはなかった。

単純なヒューマニズムは時にはじかれた。

そんな内で人間の姿の無い、境内光景だけが頼りになる如くであったのだろう。

わたくしはここで多くのスケッチをした。物言はぬモノ、空に乾されたスルメやら、台所用品でもあったアノニマスな七輪コンロが信用できたのである。

そして2に選んだスケッチ六点が全て、宗教的造物内外でなしたモノである事に、今日気付いたのである。

ポルポトは軍事戦略家として有能であったから、このウナロム寺院がカンボジヤ全土を軍事的に掌握し得るに最適であるをも見抜いたのだ。

アジアでは二つの大河が交じわる場所はコスモロジーも明快極り、重要場所とされるが常でもある。

ウナロム寺院は非力なシアヌークが王宮と構えた王宮隣りの土地でもあり、軍事政権としても裏腹に最良の土地であった。

セーラー服地蔵の他は説明不要だ。ただただ気に入ったモノを自然に描いた。自分の内にも在るそんな気持の動きに気付いた。

空に浮くスルメ干しや七輪コンロと共に大きな犬もいた。それに寄生したのみを日向で丹念につまみ出す人物もいた。犬は雌で子沢山であったが、皆生まれてヨチヨチ歩きを始めるとすぐに何処かに消えた。犬も人物も今は消えていない。人物はウナロム寺院内の火葬場で焼かれて、小さな骨壷に入り、納骨堂に納められた。納骨式には日本から二人の人間が立会ったと聞く。わたくしは行かなかった。だから死に顔も顔も骨も視たり、触れたりもしていない。Sと名乗る高野山で得度したらしい坊主もいたが今は日本に帰っていて、附合いは無い。いずれ忘れてしまうだろう。

今は異国の骨壷の住人である人物は忘れようにも忘れられぬ。だから、この物語りにもいずれ登場する。ジュニーは人物から紹介された。

ウナロム寺院境内での四点のスケッチに深い愛着があるのは、それが人物の記憶と、時にダブル一瞬があるからか、わからない。

スケッチの動機にノスタルジーが在るのやも知れぬ。描いていいる現場ではそれらrしきを一瞬たりとも自覚することは無い。

ただただコレはイイナと夢中で描いている。イイナは好きに通じる。自分の気持が動き、対象と一体化する時間が生まれる。同じ空間に居て生活もしていたSは忘れてしまうだろうが人物は記憶の内で姿形が鮮明になり、忘れられぬ。好ましいは実に神秘である。

では、空に揺れるスルメと人物は同じか。揺れぬ七輪は同じかと考えるに、似てるような少しちがうようなである。

少しちがうようなと考えるよりも、同じかと考えることの方に所作らしきの意味があるのだろう。

こおして並べたてると、そんな事に気付く。文字にして、つまり言葉で考えつめることにはどおやら限界がありそうだ。限界がありそうだは、コレはまだ予感でしかないが、これも又、歴然とした予感と言う気持の動きだ。禅とか、メディテーションとかはこんな気持の動きの脳内映像化への意志であろう。

わたくしの描いたスルメから連想してしまうのは近代日本絵画の始まりに属するとされる高橋由一の巧妙な、吊り下げられた荒巻鮭の図である。由一の「鮭」は油絵の具で描かれた。つまりは洋風絵画を描く技術として学んだ日本の洋風画の先駆けとされる。

「鮭」は多くの言辞がすでに労され、わたくしが附け加えるべきは何も無い。まさに移入された油絵の具でコッテリと細妙に時間をかけて描かれたものだ。油絵の具で描くに随分と克苦勉励したのであろう。この勉学の様には頭が下がる。

しかし高橋由一の勉学、油絵の具で描くのコレワ要するに洋風技術を学ぶに、その動機があったろう。描かれた、吊るされた鮭そのものに対する好ましさが動機の主たるものでは無かったろう。油絵の具と洋風の筆を使いこなして見せるが先ず先にあり、使いこなして見せるに容易な対象として吊る下げられた荒巻き鮭が、小さく、自然光も少く、そこに在ったのだ。

油彩技術を学ぼう、そしてそれを駆使してみたいの初期、まさに始まりとしての日本の洋画のリアルさの、その学習のリアルさは歴史的なものであるが故の、それは悲哀でもあった。ここで言う悲哀はノスタルジーに非ず、別種の、謂はば歴史と地政からの時差の如きである学習の悲哀である。

この手の悲哀を、わたくしは建築物を設計する際には実に身近に感じていた。知っていたと言い替えても良い。

わたくしのスルメは描く技術の問題意識は無い。幼児の描く絵と同じである。三菱UNiの鉛筆と三菱ダーマトグラフの12色色鉛筆で描いた。謂はゆる文房具に属する道具で在る。紙も文房具屋で求めた四ツ切の画用紙だ。

洋画学校で学んだ体験もわたくしには無い。絵画の洋風を学ぶ意識は全く無い。ただ好ましいと思った対象があった。それだけが動機である。七輪コンロも外の僧房の入口の壁も、宿舎の室内も皆、そうである。室内のそれは空気が生暖かく、風も無くトロリとしてたので、これはクレパスで描いた方が良いかと道具を変えた。クレパスはさくらクレパスの24色であったか。

文房具の進歩は良い。男女年令を問はず、誰でも容易に描くことが出来る。俳句を作るよりも描くは容易である。何しろルール、規範が一切無い。今の各種デジタルカメラを使うに同じである。わたくしの場合はデジタルカメラを扱うより、そして再生記録するよりも文房具の色鉛筆の方が容易なので、そおしているにすぎぬ。

ただしカメラで撮るはそれを忘れるに等しい。忘れる為に写してるのである。

瞬間に撮ったモノはそれで忘れてしまう。手描きのスケッチは少くとも十分から三十分は描くに時間を要する。だから決して時間に忘れ得ようが無いのである。

記憶のために、深く記憶するためにスケッチはするものである。そのためには最小限の時間を要するのだ。良く記憶したいの限り無く無意識界に近い。それでも意識がそおさせる。文字と同様であろう。

記憶するのに道具としてのスケッチも又、実に素朴きわまる技術を要することもある。鉛筆描きはやり続けると細密さを要求することになる。細くて固いからである。

そおすると筆と墨を使ったりする工夫が生まれる。毛筆は穂先が柔らかく、線を一定に保つのに息を止めたりしなくてはならない。あんまり止めすぎると倒れてしまうから、程々が良い。でも毛筆(和筆、中国筆を問はず)はきっと奥深い世界なのであろう。

それはわかるようになってはいるのだが、使い捨ての文具としての毛筆は捨てがたい。インクとしての墨が筆筒状の握り容器になっていて持ち運びは容易で旅先の出入国でも取り上げられぬ。大方の水らしきの容器は化粧品も含めて没収されることが多い。

安価なのが何よりも良いが、大きな問題がある。筆の握り部分がインク(黒)の容器、カプセルになっていてビニール製なのだ。

使うに便利だが捨てられぬのだ。燃やして気化させる事も、ゴミとして捨てて土に帰ることもしない。

つまり、福島の四つものゴミとなった原子炉と同じ種族なのである。

ゴミとしての性能が悪いのである。

スケッチするとは、そんな事迄考えさせるのだ。

「セーラー服地蔵」とボドナハストゥパーの「チベット寺」の僧侶の制作風景は恐らく対として選択している。

「セーラ服地蔵」は書き出すと長くなるであろうから、当初予定した「空飛ぶ三輪車」の章の内で書いた方が良かろうから、そおする。「チベット寺」の僧侶図は、余りにも「創作論」に近いので、これも入口を示すにとどめるが、光と影ならぬ、朱色と闇の対比が悪いなと感じて記録した。先ず、老僧の法衣の色を塗ってみて、現実とは遠いなと考えたが、現実の色に忠実に近附けるのも努力の甲斐もないと気付き、薄暗い堂内の暗がりと、朱色のコンポジションとして描いてみた。

「朱色」に関してもいささか詳述したいので、これも先送りとする。

三章 郵便局 まで辿り着いた。

霧の中を歩いているが、それが楽しみでもある。面白いの自覚だけが頼りなのだ。他にすがる杖もない。

どおやら、今のところ(二千一九年三月)書こうとしているのは「創作論」なんだろうとは考え始めている。

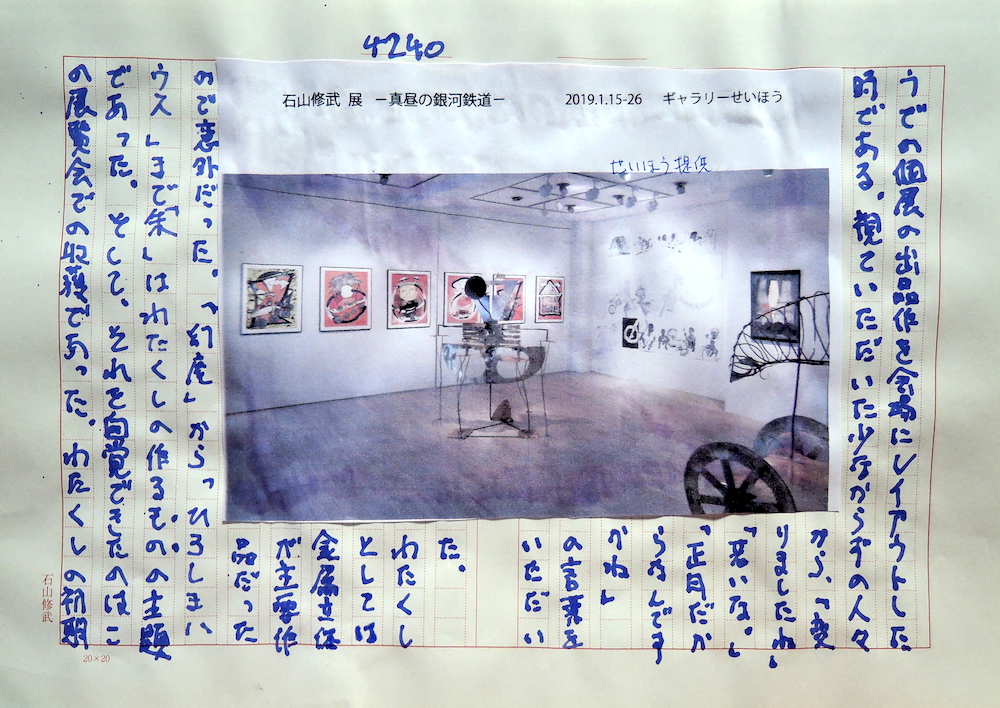

この試みはホームページ上になしている。わたくしのホームページの基幹は触れていただくに「日記」と「真昼の銀河鉄道」の二筋である。四筋の径くらいに出来ないか?と編集する人間に尋ねたら、技術的に困難であるとの事だった。

マア、わたくしの脳だって幾筋の径を使い分れる程の精密さは持たない。だからこれ位で満足しなければならぬし、それがベストなのだろう。

できれば、作家論磯崎新と自分自身の作品論を走らせたいが、それはコツコツと自分だけの楽しみでやるしか無いだろう。

作品論に関しては、この創作論に包含し得るやも知れぬ。

昔、『現代の職人』の取材(雑誌室内、工作社一部は晶文社刊として発行された)で、落語家の桂枝雀さんにお目にかかった。

枝雀の忘れられぬ言葉として

「ワタシはいつも六頭立ての馬を走らせてます。」

がある。彼はアメリカで英語で落語やったりの大才人であった。英語で落語やるだけでも大変であったのに、常に脳内で六本のハナシのネタを磨いてると言うのであった。

チョットどころぢゃなくて、自分に自信があり過ぎたのであろう。結果自死した枝雀さん程の脳の持ち主ではないから、わたくしは二頭立て位で充分なのである。

ここしばらくの「真昼の銀河鉄道」は終着点を創作論に絞りたい。

それで、三章と四章のあいだに数点のスケッチを繰り込むことにする。

すでに「日記」の筋の中に何点かのスケッチをまぎれ込ませている。「日記」の原稿用紙にもまぎれ込んでいる。

まぎれ込ませる。と、まぎれ込んでしまう。とは同じで同じでは無い。ここで、こお書く先と後とは異る。考えて、そおするのと無意識にそおするのとはちがうから。

無意識にする(それに近いって事である)のが、意識してするのよりも劣るなんて事ではあり得まい。スケッチの動機は常に無意識界に極度に近い。オッ、これは記憶(記録)しておいた方がいいなである。

その内容が、在るモノ(光景)をスケッチするのと、何か作ろうとしているモノを、その脳内光景をとどめようとするモノは、その動機に於いて同じである。

そして重要なことは、その質量なのである。一点、二点の気まぐれ同様のモノであってもそれが繰り返し、繰り返しなされることであれば、自分で自分を信頼するしかない。そのスケッチ群に自分で自分に隠れている。「動機」を探る事につながるからだ。

動機は起点であり、発生源でもある。

自分が何故、生まれて在るのかの。コレは神秘でもあろう。

わたくしの身近に在った芸術家の自死らしきが続いている。そして幼児の自死、両親による殺人も続いている。この不可解は何か?この不可解は神秘とは程遠い。死は生と同じに神秘でもある。生物であれば必ず対面せねばならぬ。

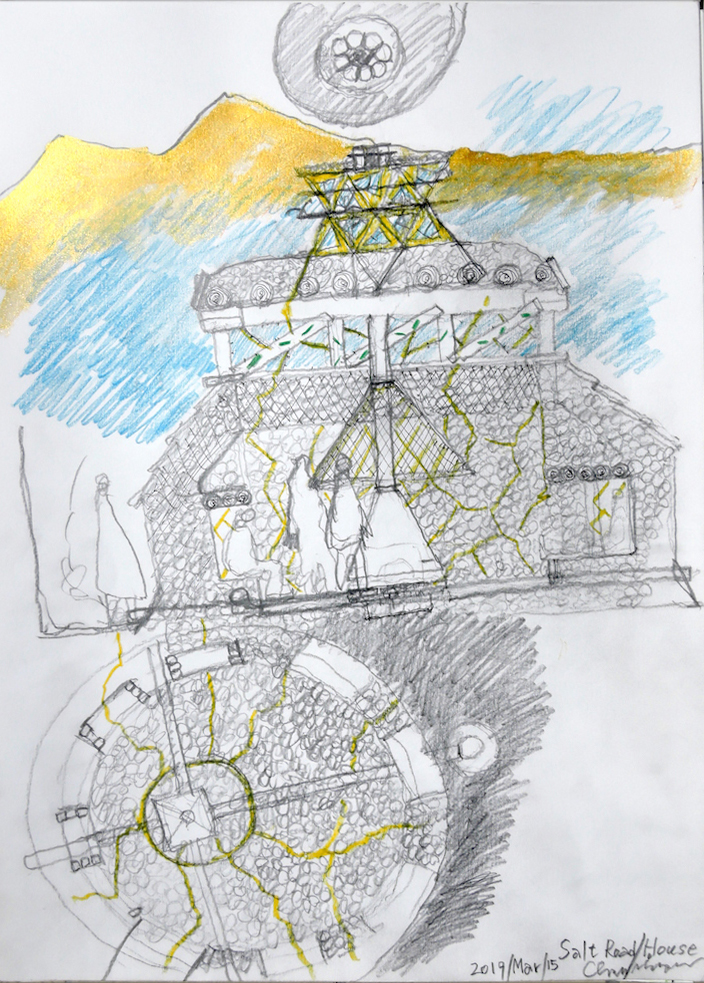

ほぼ始まりにスケッチ十五点を並べてみる。スケッチは日付が重要である。ここに並べてみるのは二千一九年三月十五日、つまり昨日のスケッチを起点とする。

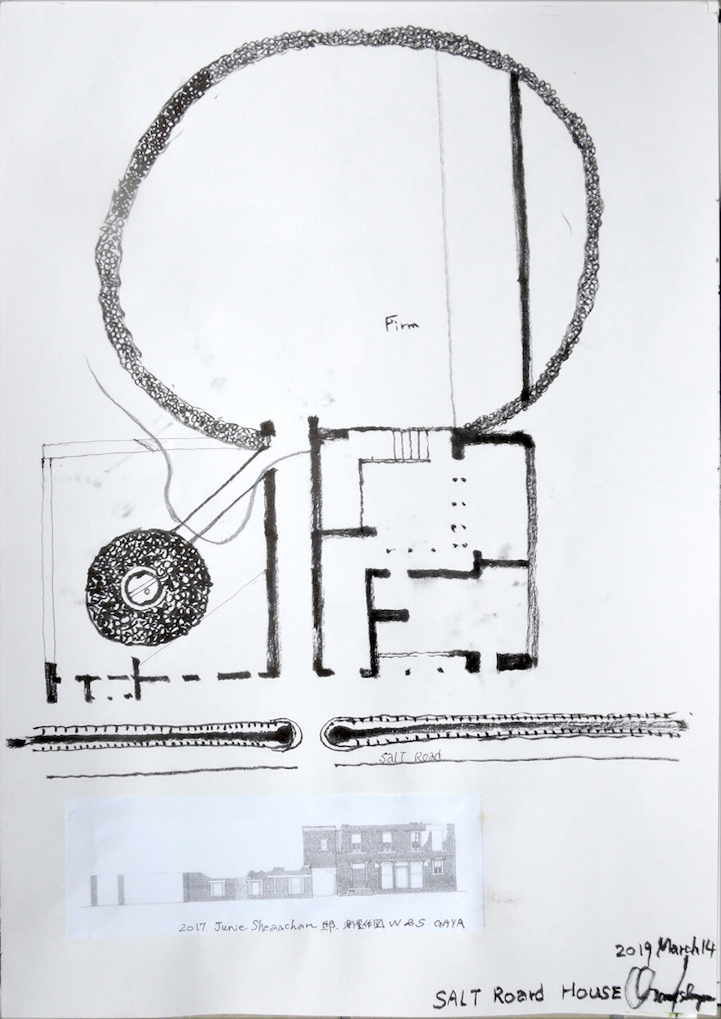

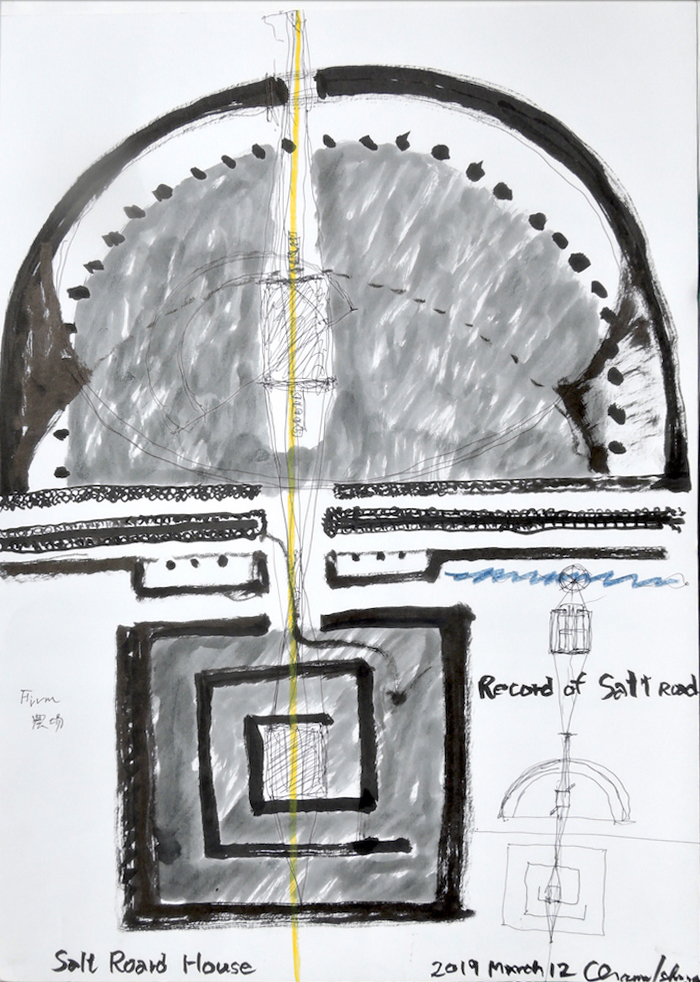

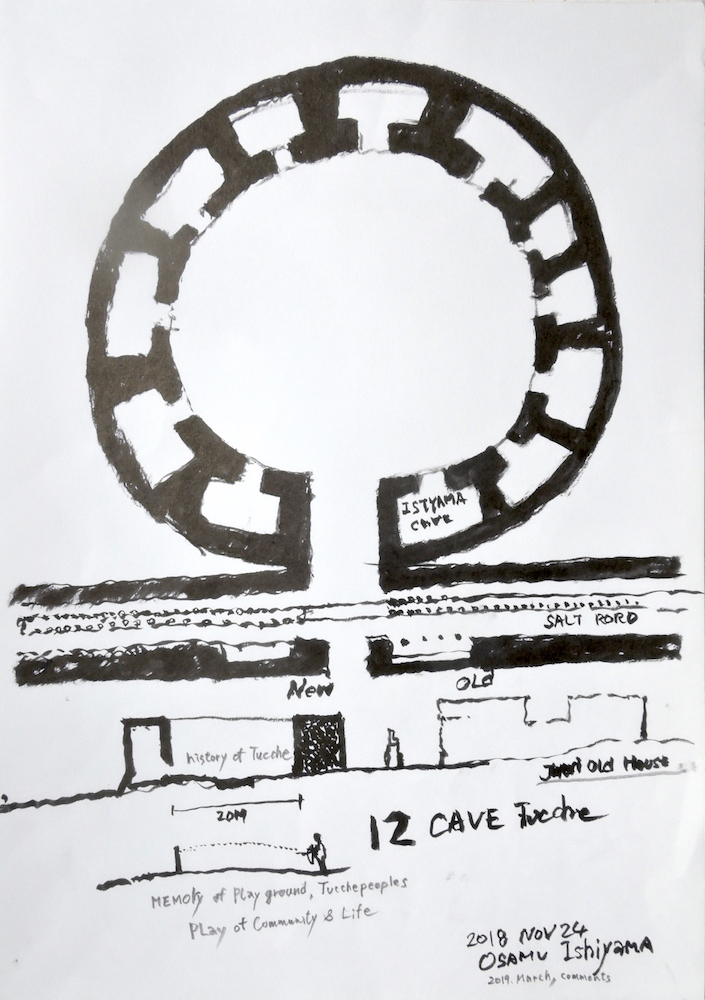

「塩の道(Salt Road)の家」と名付けた。恐らくは、わたくしの終の棲家になるであろう建築の計画案である。

このスケッチは世田谷村と呼ぶTOKYOの家でした。病院で死ぬのはイヤだなと考えるので。しかし普通に考えれば、わたくしは世田谷村で死ぬことになるであろう。

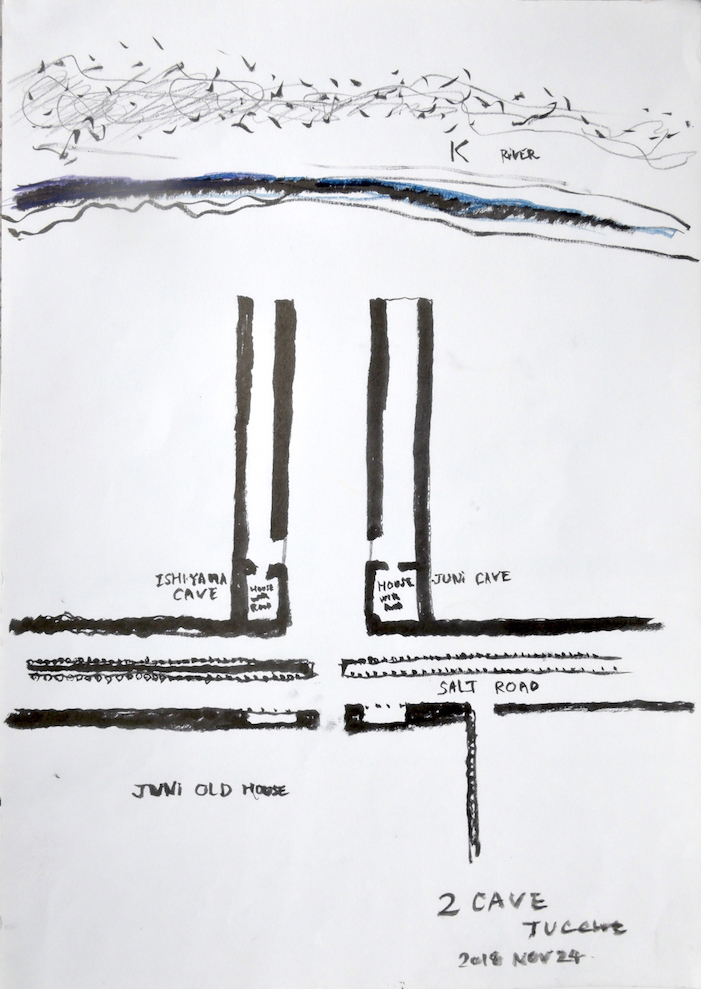

であるからこそ、わたくしは世田谷村では死にたくない。できればヒマラヤ圏(インナーヒマラヤ)カリガンダキ(黒い河)沿いの集落ツクチュに家を作りながら、死んでいきたい。少くとも、そお考え続けて、その内でそおしたい。

少くとも昨日のスケッチは、コレならコレで仕方ネェかのモノである。

「これがまあ 終の棲家か 雷五尺」

小林一茶の辞世の句とされる。

わたくしは寒さに弱い。冬山を少しばかりかじった事があるので、身に浸みている。凍死は死の最も過酷なモノであるらしい。

松濤アキラの雪中死の遺書やらで知る。

登山家になり得ようが無かった身体ごと知るのである。

ツクチュはヒマラヤ圏の寒村である。冬、冷い凶暴な西風が人を吹き倒すほどに吹き荒れるが、雪はない。

何よりもここはカタリ族の村であり、友人のジュニーはその族長である。村の長は「ここはシャーマニズムの村だ。」と言う。ジュニーの膨大なコンピューターを駆使した映像記録からもうかがい知る。

シャーマニズムの羊を生贄にする儀式なぞたとえ映像でも、わたくしは眼ををむける方だ。気が弱いのである。わたくしのシャーマニズム。そしてマナリズムへの関心は極めて血の匂いも無く、無色透明な抽象世界からのものである。観念世界である。

現実のツクチュ住民は全てではないが、冬はポカラへの低地移動をする。スイス、アルプスの牧畜生活と同様だ。

移動生活を決して苦にしないのである。

すでに少し計りを触れた如くに、ジュニーは身の置き処への本能からして、コスモポリタンである。カタリ族はネパールに於けるユダヤ人であるを身にあまる程に備えている。

族長は日本の天皇制と同じで世襲制による、その歴史の結実である。

昨日のスケッチによる、わたくしの今のところの結論は、終の棲家は族長としてのジュニーの邸の廃墟状の内に作ろう、である。

この話しはまだジュニーには正面切って持ち出してはいない。でも、わたくしの世田谷村の家人を説得するよりは、余程容易であろう。大変な抵抗はあろうがね。マア、夏の家だと言う事にしたい。夏の終の棲家である。シャーマニズムとコンシューマリズムのゴチャ混ぜである。

昨日の日付のスケッチから時間はゆっくりと遡行する。

ほぼ十年の昔の、二千八年の冬迄、後ずさりする。そおせぬとわたくしの覚悟がぐらつくのである。

二千十九年三月十五日から二千八年十一月までのスケッチは、これは率直に「終の棲家」の計画案だ。わかりやすいから説明(解読)は必要なかろう。九点全てが、作りたいモノの周りを巡っている。

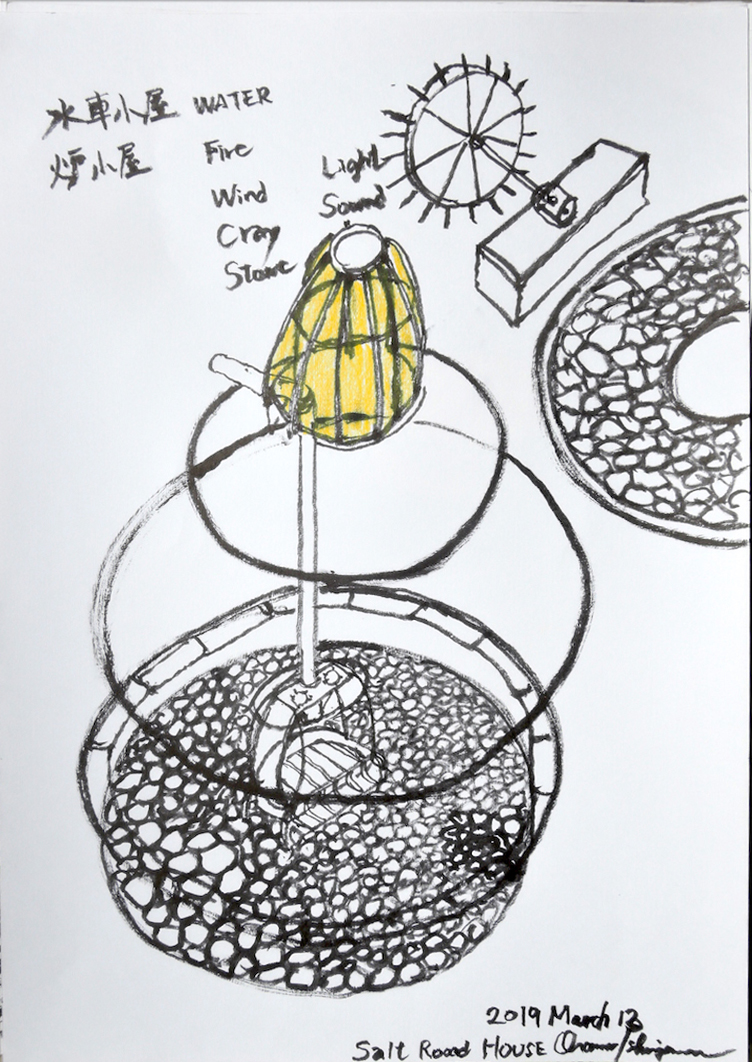

その中心は石である。ツクチュは太古海底にあった。良く知られるヒマラヤの造山運動すなわち地球規模の隆起運動により、ツクチュへ地表に表れた。地球規模と言っても、それは惑星球体のjつに薄皮一枚の表面部分でしかない。ヒマラヤ圏の光景はそのスケールにおいて、ほぼ原初の地球自体の自転、公転も含めての自己運動を知らしめるものである。

カリガンダキはアンモナイトの宝庫である。村人は河原を歩いてその表面から黒色のアンモナイト(化石)拾い集める。

アンモナイトはインド原宗教の一つでもあるヒンドゥ教の神、ビシュヌの化身であるとされる。ビシュヌは我国ではその正体らしきが良く知られてはいない。そしてカタリ族のここの住民の近い過去はシャーマニズムだと言うのだから、シャーマニズムとビシュヌ神との関係はまだわかりようがない。

九点のスケッチの中枢は石である。インド神話よりも古かろう歴史そのものでもある丸っこい石である。岩肌が地球自身の振動で崩壊し、小さく断片となり、それが水流によって億年も万年もけづりつづけられ、丸味を帯びた石の形となる。先年アイスランドで氷河考古学らしきが生まれているのをよおやく知った。氷河の氷の内に、あるいは底にさえ人間はすでに生活していたようだ。

日本列島には氷河の存在は確証されていないが、山梨県笛吹川源流地帯一円には丸石と呼ばれる丸い石が神体として祀られているようだ。(網野善彦)何の神体であるのかは不明である。カタロニヤのアントニオ・ガウディの造形にもこの丸石は登場する。主に境界を仕切る線状の仕切りとして使われる。その起点は不明である。ガウディはカソリシズムの信仰者であったが、丸石の意味は知らぬのであろう。石による(石を使用するの意味)造形で、この丸い石の意味=長い歴史、はロジェ・カイヨワ等の他にはそれ程考えられてこなかった。

スケッチ九点は全て、丸石による造形である。水車による発電の考えも又、カリガンダキの水流と丸石の造形をつく出したエネルギー(動き)を、も少し生活に便利なようにの浅い近代主義の考えによる。

水、石、そして火を考えるは、終の棲家に必須である。

ここに表れているのは小さな丸石を積み重ねて先ず立体を作り、更にその立体をけずり取った立体へと進める。いくら終の棲家とは言え、墓を用意するのではない。生命は複雑なモノであり、少なからず動きを伴う。であるから生を補助する道具(動具)が必要である。

その道具の第一は火を炊く場所である。

ヒマラヤ圏に於いても山の木を切るにはコミュニティのルールに従わねばならない。それはジュニーの助けが必要になる。ツクチュの伝統的住居は屋上が在り、その屋上に伐った木を柵状に積み重ねて低いへいを塀を作る。それだけ燃料としての木は豊富なのだ。樹木は、特にその小枝群は小マメに切るが必要である。大森林の地肌に日光を当てるが必要だからである。

火を炊く小枝のストックは大事だ。でもわたくしのスケッチにはフラットルーフとしての自然材の置場、そして作業場は全く登場してこない。何故ならば火を炊くことが実利として考えられていない。むしろ遊びとして現れている。それ故に火を燃やす場所がほぼ中心に据えられて、その周りに動かぬ道具としての収納部やらが出現している。

ジュニーの旧邸は謂はゆる小住宅に非ず。むしろ大邸宅である。チベットとポカラを結ぶの道の代々の交易で財をなした、結果としての大きさを持つ。交易の象徴としての財であり、廃墟なのだ。

その事の特殊は現代にむしろより深い普遍を示し得る。

アレも、コレもは出来ない。だから普遍として、より広いそれの価値として、わたくしは作業場=機能としてのフラット・ルーフを捨てた。

ホーム・ページにこれ等を垂れ流すのは、非力ながら普遍につながると考えているからだ。この家は、その場所も、その歴史も廃墟としての価値がある。

その価値は率直に表現したい。

三月十五日のスケッチには家の部材として、木材状がが顔を出している。

これ等は勿論、旧ジュニー邸に使用されていた古材である。我々の消費生活住居として使用される木材の数層倍の大きな量が、丸石と共に使われていた。ツクチュは乾燥地でもあるので切った木は腐乱することは無いに等しい。高地ヒマラヤ圏は皆そおである。

時を経た古材はその長短は比較する事は不可能であるが、(余りにも違い過ぎて)同様である。時間の産物として普遍性を持ち得る文化財である。

スケッチの進行とと共に、この辺りはもう少し熟考したい。

更に時間が古い日付を持つ六点のスケッチはわたくしにとってはより重要である。

丸石について考えた他は、今は常識の域である。

丸い小さな石はル・コルビュジェが恐らくは自死したのであろう地中海の小屋状の「終の棲家」にコレクションとして幾つか集められ無造作に棚に転がされていたようである。

が遂にそれは造形物としても、プロパガンダとしても語られてはいない。

ブランクーシの造形の素はやはり丸い小石なんだろうと思う。ブランクーシは生な丸石を金属に置き換えた。

丸い石の造形の神秘は、コレワ、本来生産すべきアジア地域、特にインド、中国では全くと考える程に表れなかった。(南米には存在する)何故か?

峠の向こうのインド・ラジギールにも郵便局があった。度々通ったが、局員は全て男性であった。ゴミゴミした街の通りから、薄暗い路地のような廊下を歩いて、更にもっと暗い小さな階段を登ったところにあった。一階の廊下には小さな旅行社や、得体の知れぬ取引をするらしいオフィスがギッシリとひしめいていた。

あちらの郵便局は二階の入口が扉どころか、鉄のシャッターでガードされていた。局員はわたくしには全く働く意欲もなく視えた。七、八人もいたろうか皆、ドローンと暑く気だるい空気の中によどんでいた。気ぜわしく、早くしてくれないかと叫んでも全く動じる気配もなかった。こちらでも、ようやく一時間程も待たされて手に入れた切手は自分で、同じような少し浅目の回状の容器に突込まれた竹の棒で塗りつけるのであった。切手についている筈のノリが全く信用されていないのである。ただし郵便ポストらしきは半分現れた状態でシャッターの外に、ほとんど打ち捨てられていた。峠のアッチの郵便局は、それはそれは能率とは無関係な空気だった。それに行くたんびに局員の男性が偉そうに、それでも指示する切手代がことなるのであった。峠のアッチの郵便局で出そうと試みた封書は、とてもわたしの暮す大都市まで辿り着くことはあるまいと、半分あきらめる他に仕様がなかったのであった。

そお言えば思い出してきたけれど、峠のアッチの郵便局と、峠のこっちの郵便局の間には「国境」があった。

とてつもない量の大型トラックが長蛇の列で待ち続けていた。なんとか自力でトラックの群のすき間を走り廻って、それでも何時間もかけてようやく越境と入境の手続きをすませたのだった。

程々の金を払って雇ったドライバーは、俺たちには必要のない、そんな手続きをやらを何故目クジラ立ててするんだと、正論と言えば正論を吐いていぶかしんだが、小さな島国に住み慣れた小市民でもある自分は、やはり国籍が歴然としてあり、やはり手続きはしなくてはと律儀であったのだ。それに出国も入国もしていない人間がコッチから出国できるとも考えられぬ。たかがスタンプをもらうのに国境のアッチとコッチで50$程を払ったのは良く覚えている。

それでも驚くほどの大型トラックの長い長い列は、これが貿易なんだとの実感は得たのであった。国境を越える手続きの煩雑さにも増して、得られる金はやはり巨大なのであろう。たかが荷物の出し入れに過ぎぬが、それで国家とやらが成立してもいるのだからあきらめるしか無いのである。

それでも峠のアッチの郵便局の切手代何体は、よくこんな額で遠く迄、運べるものだと踊ろく程の安価なものであった。自分の住み慣れた大都市の封書代とほぼ同額なのであった。

あんな値段の切手代で届く方が不思議なのである。

郵便局員が皆女性であり、アッチは皆男性であったのは、コレワ、政治体制のちがいが反映されているが、おいおい述べてゆくことになるだろう。

峠のコッチの郵便局では内の囲いの内には入れぬのであろう下働きなのだろう人々は皆、一様に気やすく親切であり、アレコレと教えてくれたりもした。柵の内の女性達とは着用する服装も一段と貧しいようである。

四角いコンクリート製の郵便局の南の壁には一面に大きな絵が描かれていた。それ程古くはなく、郵便局が属しているであろう。これはこの国の政治によるものだ。どんな大きな方針でこの絵がなされたのかは良くわからないが、少くとも純然たる公共の建物に三階ほどの大きさの壁画が出現するのは、落書きの偶然ではない。芸術家の気まぐれでもない。それは政治によるとしか考えられぬ。郵便局のある町は国際的にも有名な古都であるし、多くの観光客がそれこそ世界中から集まってくる。その観光客達にも何かをアッピールするためのものだろう。

恐らく、若いアーティスト達が動員され、組織化されたにちがない。アーチスト達は喜び勇んでこの壁画に取り組んだのだろう。絵柄は、つまり主題と言えるものは無い。それ程に西欧風に抽象化されている。

竹の如くがあったり、どおやら虎らしきがあったりが、非西欧風であるが、その細部も随分抽象化されている。このアブストラクト風が若いアーチスト達の情熱、あるいは表現の意志らしきの枝であったろう。

民族主義、あるいは一時、中国の毛派と呼ばれる共産主義の過激派とも呼ぶべきに国土の大半を制圧された近々の歴史とは遠い距離が表現されているようだ。お決まりの労働者たちの決起を表現するが如くは一切排除されている。壁の下図とも呼ぶべき色調は決まりの赤では無い。濃いピンク色と、同じく濃い紫色らしきが基調だ。

虎や、竹らしきがわずかに民族性のアクセサリーの如くにあつかわれている。

しかし、重要なのはそんなここのアーチスト達の気持らしきにあるのではない。

パタン市の心臓でもあるダーバー広場から北北東の方角に歩いて二十分程の処にパタン・ゲートがある。小振りで二階建程の大きさで、新しいものだけれどカトマンドゥ盆地の建造物らしく控えめで好ましい。白く塗り直されているゲートをカトマンドゥの方へ抜けるとすぐにパタン市郵便局がある。三階建で華美ではない。四角いコンクリート製の小さな広場が南にある。南の壁は濃いピンク色に他の三面は少しぬめり気のある黄色に塗られている。広くアジア特有のイエロー・カラーだ。驚いたことに南の壁全面に壁画が描かれている。恐らく虎だとか龍がモチーフになって、それが少しばかり、抽象化されている。カトマンドゥ盆地のアーチスト達が意気込んで公共建築の壁に取り組んだのだろう。初めてこの郵便局に訪れた時にオヤオヤ仲々頑張っているぢゃあないかと考えた。スケッチしてみてもいいなとも思った。ところが初見の日が金曜であった。ここでは郵便局は封書、大型郵便、海外郵便は休みなんだそうだ。インドのラジギールでも郵便局にはなかなか手こずった。峠の南のラジギール郵便局は汚れた雑居ビルの薄暗い狭い階段を登ったところにあった。何しろ男ばかりの郵便局員の大半は皆愛想もへったくれも無い人達で、郵便ひとつ出すのに窓口をアッチ行け、こっちぢゃあないとたらい廻しされた。おまけに尋ねると切手代が人によってまちまちなのであった。一時間程も待たされた挙句にようやく「早くしろバッキャロー」とバカ呼ばわりの部分だけは省いて怒鳴ったら、大の男が肩をすくめて、反応だけは示したけれど全く動かないのであった。こんな時だけは日本の小ぜわしさを誇るナショナリスト振りになり勝ちなので、更に大声で「少しは働けよな、バッキャロー」と再びバカ呼ばわりの部分だけ少し小声で叫んで、ようやく切手代を計算して切手をくれたのだった。別の日に再び訪れたら、その日は切手代が違っていた。あの郵便は日本迄届くわけがネェなとあきらめた方がよろしい。もしも万が一、届いたとしても数ヶ月後になるであろう。

切手は恐らく正しい料金の25ルピー切手は無く5ルピーの切手を5枚ベタベタと自分で備え付けのノリを竹ベラで封筒に貼り付け、再び更にスタンプをありがたく、いただいて、部屋の外の薄暗い処にかろうじて在るのがわかる半分壊れた郵便ポストに自分で投入した。ここネパールのパタンでは郵便局員は三名全てが女性だった。何日か前に、金曜日は封書は休みだと言はれた時は全てが男性の職員であったのか留守をあずかる管理人であったのか、定かではないが、少くとも封書を扱う重量を計ったり、料金を計算したりの仕事をするのは女性ばかりなのだった。一時しばらく中国政府の毛沢東主義者達によって占拠されたとされる、ネパール型共産主義の表われなのだろうか。女性職員は皆、知的でとりすましており、隣国インドと同様にニコリともせず、とりつくしまもない。下働きであろうか、今度は若い女性が少し身なりも異り親切に自分で容器に突き込まれた竹のノリ棒で25ルピー切手を、ここではパタンのダーバー広場の風景が印刷されたのを、受けとってくれて、ポストでは無くうづ高く積まれた大型封書と共に更に積み上げてくれた。

何となくではあるけれど、日本には届くのではないかと思はせるのであった。

73才でのいささか長い旅途中であったから記憶が薄れてゆくのも速いのだろう。

郵便局はカウンターが二つあり、一つは封書の重さをチェックして切手代を決めるところ。もう一つは金を払って切手を受け取るところだった。その中間に小さなテーブルがあって受け取った切手は自分で細長いビンにたっぷり入ったノリを竹の棒で塗りつけるようであった。竹の棒が長かったので良く覚えている。切手を貼りつけた封書はテーブルの上に無造作に積み重ねるだけで、何処にも郵便ポストやらは見当たらない。大丈夫かと局員に目でそれなりに問うたが、相手にもされなかった。

カウンターは二つとも厳重な鉄の棚で区切られていた。まさか郵便局強盗でもあるまいにといぶかしんだけれど、最近はわたくしの普段生活している大都市でも小型電子銀行がそのまんま重機で盗まれる事件が相ついでいるので、やはり何処も同じなのだろうか。

局員は全て女性だった。テキパキしているが外の風の程良い温もりとは反対にヒンヤリとしているのだった。

共産圏に特有な空気である。

下働きの男に身振り手振りで、これで大丈夫なのかと尋ねた。チョッと語尾を上げて、「イッツ、OK」って、何とか通じたようであった。小さな木のにぎりがついたスタンプをあげて見せた。

スタンプを、ドスン、ドンと切手を貼った封筒に押した。

両手を拡げて、無言で、大丈夫だと伝えてくれたのだった。

そおか、やっぱりスタンプなのか。国境でも、パスポートにこのスタンプ同様の手押しの印を得るのに随分と苦労したなと思い出した。

スタンプは鉄道で言えば改札口での儀式と同じだ。時に巡廻しにくる車掌の検札でもある。

これでこの封書も、少し計り遠くへの旅が保証されたのかと安心した。でも、明日又、来てみよう。同じことでもあればどおやら、ほぼ安心もできるだろう。

翌々日であったか再び郵便局に向った。

二度目なので郵便局をとり巻く地理もようやく把握しようとしている。

二度くらいの訪問で何がわかるわけもないけれど、本当にここはわたしの封書が遠くまで届く類の場所なのかを知りたかった。

この郵便局の内外では、内の解放された女性のイデオロギー的固さと、外のむしろ伝統的自由が壁の厚みの両側に同居している。二十センチメーター程の壁の内と外とは別世界だ。

一度切りでは用件を済まされなかった現実と、言い得ようが無い親近感が働いて街中をくぐり抜けてこの場所を再訪したのである。

そして親近感の具体が判明した。この親近感の解明が今のわたくしの最大事なのである。

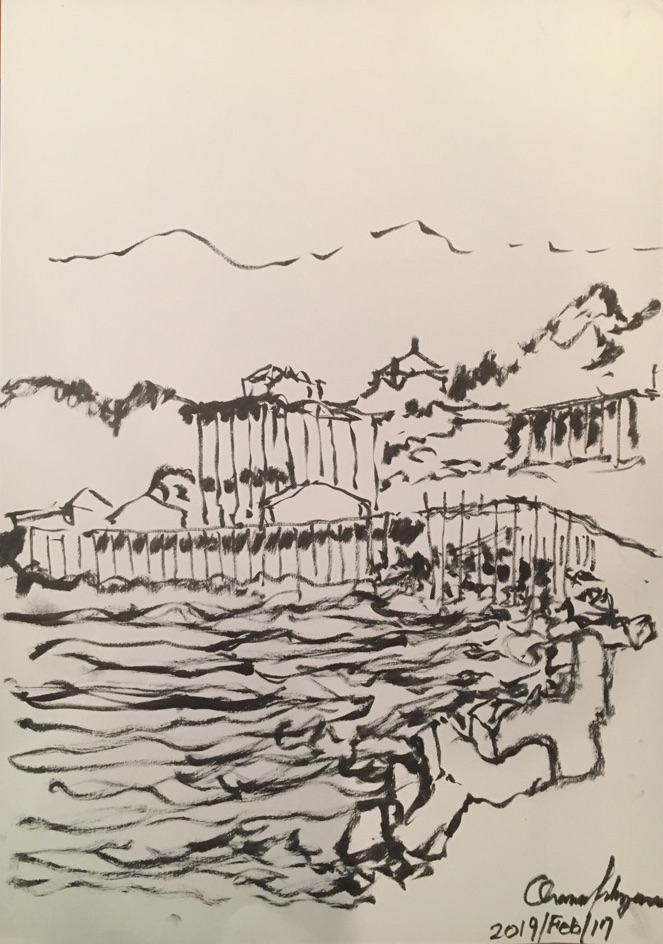

郵便局の南には、小さな都市の余白、残されてしまった地形とも言えよう小公園が在る。そして、その小公園には巨大なピポリ(菩提樹)の樹が強く根を据えている。前面の道路からは大ぶん高い一が大きなピポリの樹が根をはった地面である。すなわち郵便局の一.五階程の高さに地面がある。

ピポリの大樹の年齢は恐らくは百年は優にこえるのだろう。

だから、この都市の余白とも呼ぶべき小公園はピポリの大樹を保存しながら創られたものであろう。そのために意図的に土地の造成作業がなされたのである。

郵便局の南壁の地上半階はそのために小公園の土地に埋められた。

そしてピポリの大樹のために濃いピンク色、少しばかり青味がかった紫が色彩として用意された。

ここ迄の計画は人間たちの意図的な作為である。

郵便局の南面いっぱいに描き込まれた壁画は、そんな毛主義者達の体制になってからのものだろう。

若いアーチスト達に公共の場の壁面が開放されたのである。

そして若いアーチスト達は、それなりにそんな体制とは無関係な虎やら龍やらを主題とした、むしろ伝統的で保守的と一見考えられる政治的プロパガンダ抜きの絵を描いたのだろう。そんな今のネパールの歴史と現実がうかがえる。

濃いピンク色の壁と、そこに描かれた伝統的な具象でありながら精一杯モダーンな壁画にはピポリの大樹の影が写り込んでいる。

刻々と時間の移ろいに順応して、その影は動くのである。そして風がその葉陰の影をゆらめかせ続ける。

驚くべき自然と人為の融合が出現している。半ばは意図的に、半ば人間の作為をこえてそこに在る。

平板にも考えるならば、ここに在るのはピポリの大樹と濃いピンク色の壁と、そこに描かれた壁画、そして近代化された過俗的平準とも呼ぶべき近代建築様式の三点セットとも呼ぶべきものだろう。

しかしピポリの大樹の葉影のゆらめきがモノ自体に得も言えぬ生命力を与えている。そして何よりも重要なのは、このゆらめきが全体の組合わせを見事に統合している。

全体は背景として古びた非近代としての赤茶けたレンガ瓦と壁による伝統的民家であり、近代の乱雑さをも含む。

壁画のスクリーンに写し出された大自然のアニメーションがその中心として在るのは間違いない。

この実体、すなわち物質の組合わせを統合するものが、人間が表現しているのではない、その外に在り続けるものが作っている、現代の表現である。

生霊(アニマ)と呼ばれたりの眼に視えぬ存在ではない。うつろい続けて止まぬ、これも実体なのである。人間たちの作為をこえて、ゆれ動き続ける。