2019年 8月

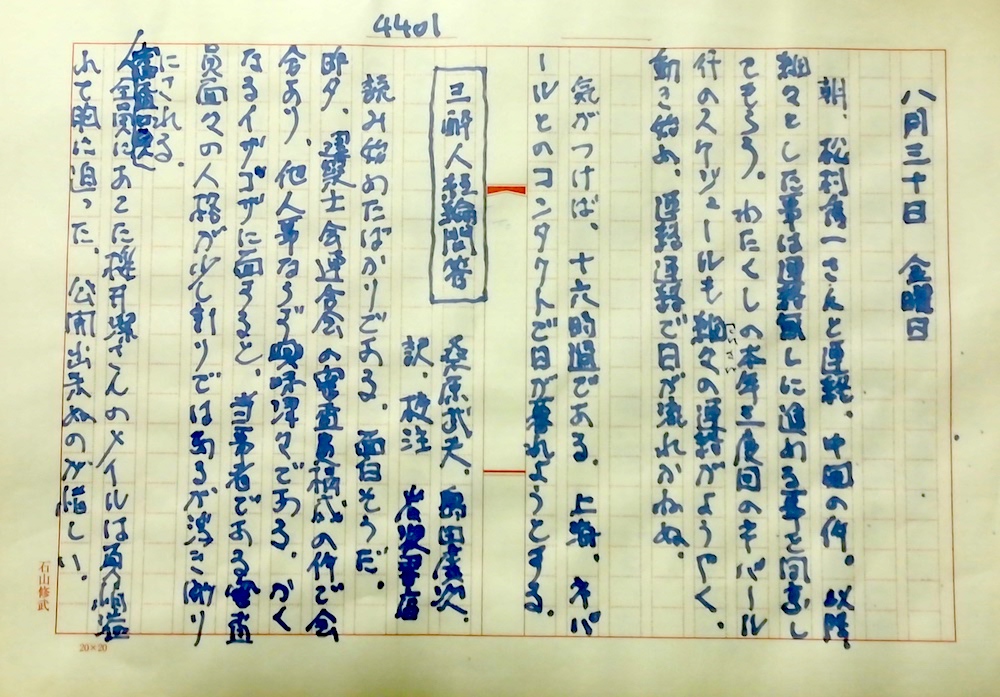

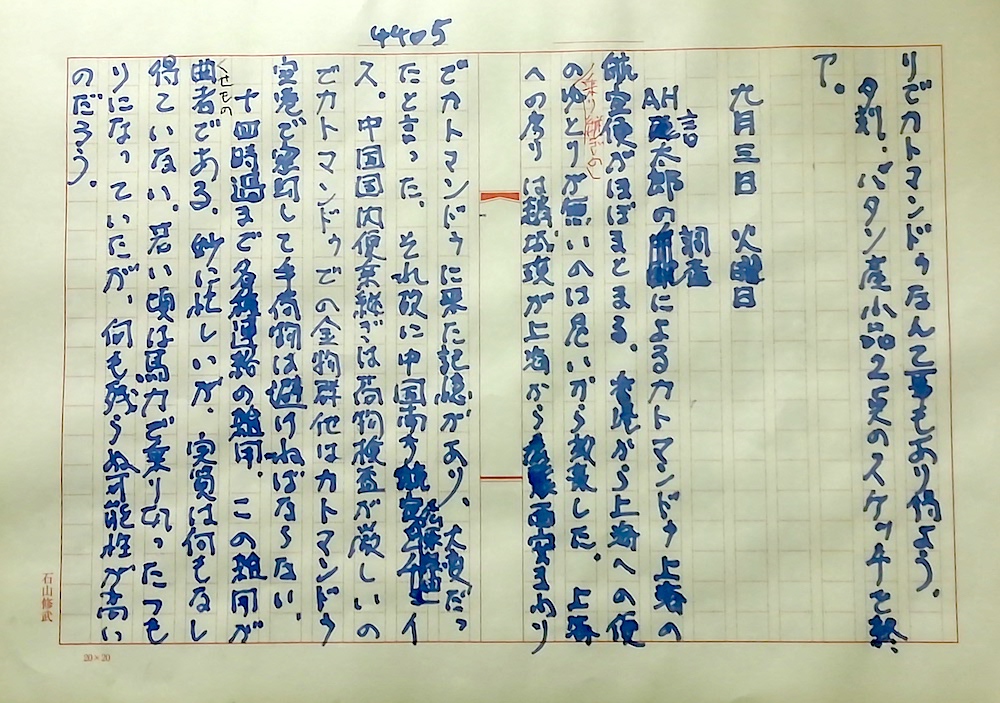

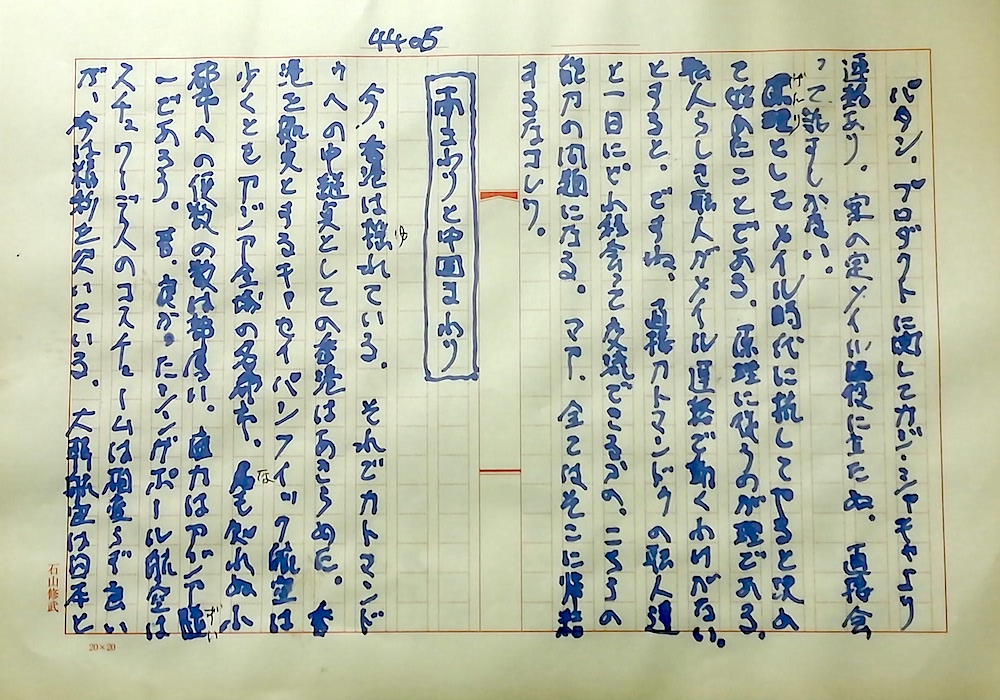

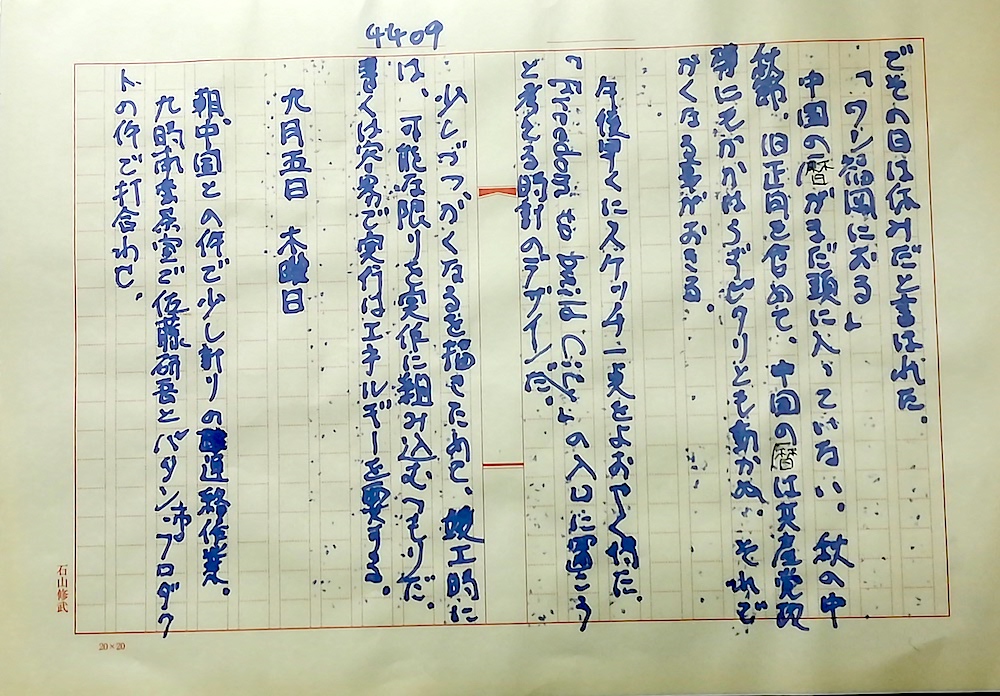

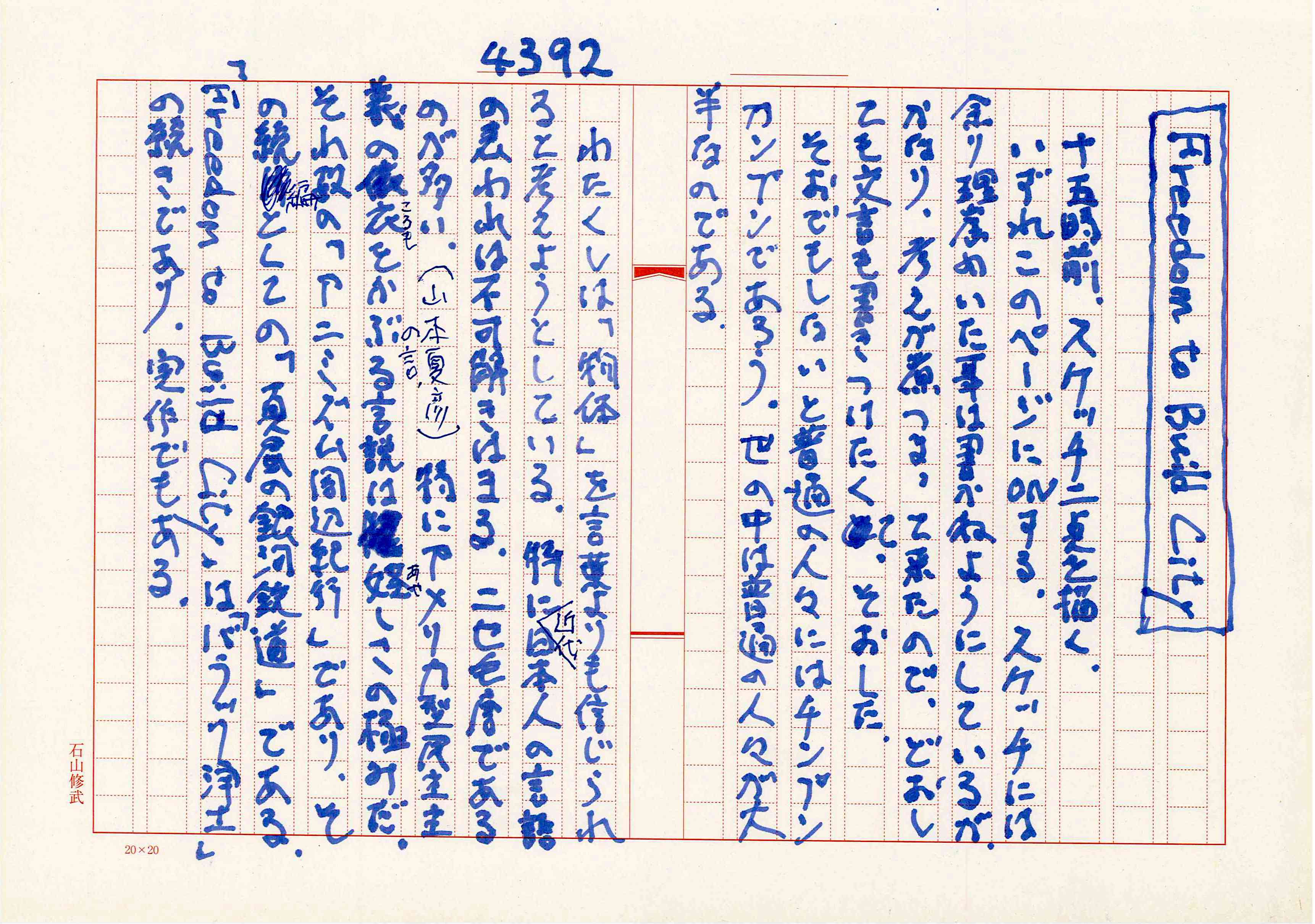

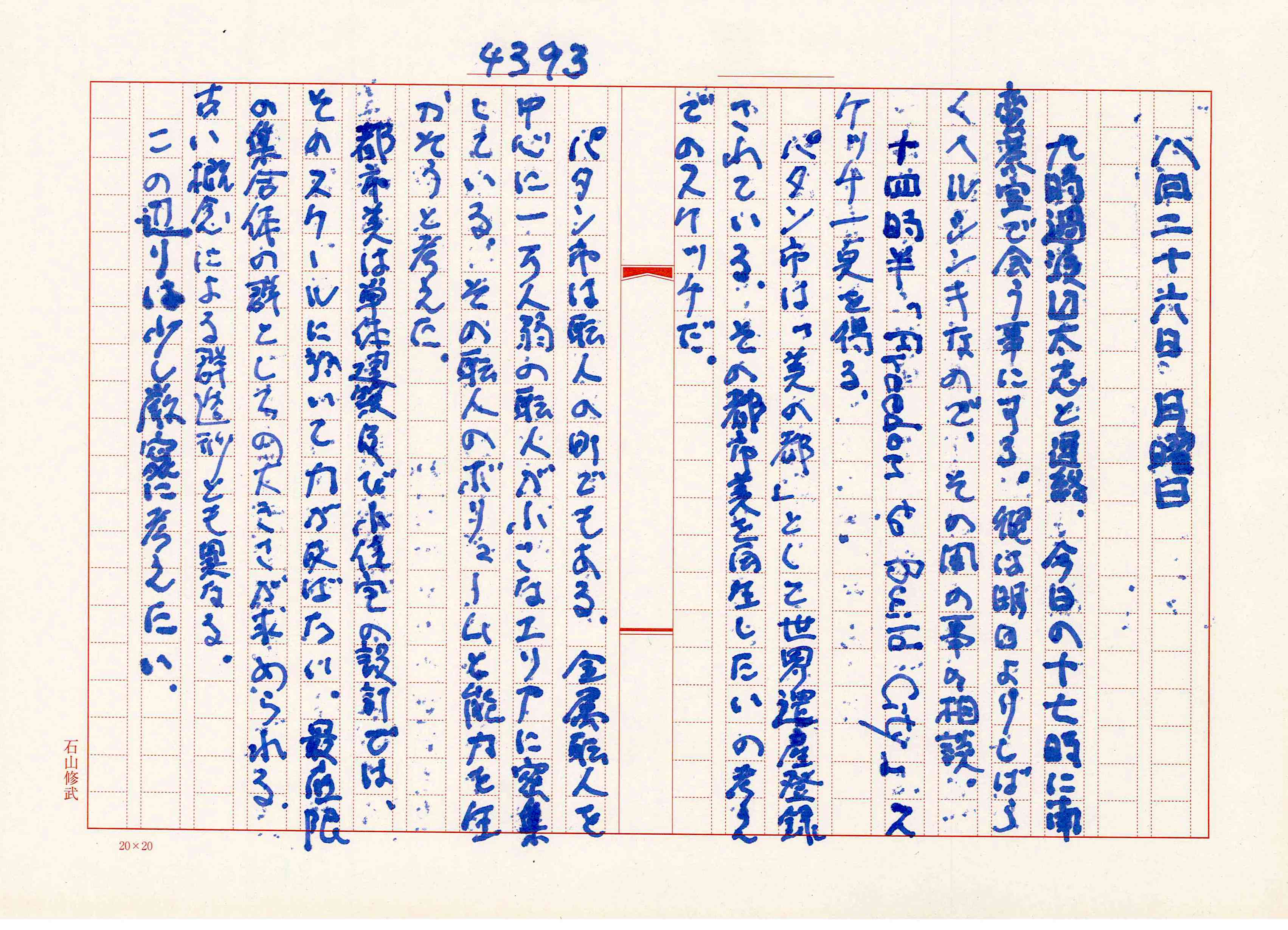

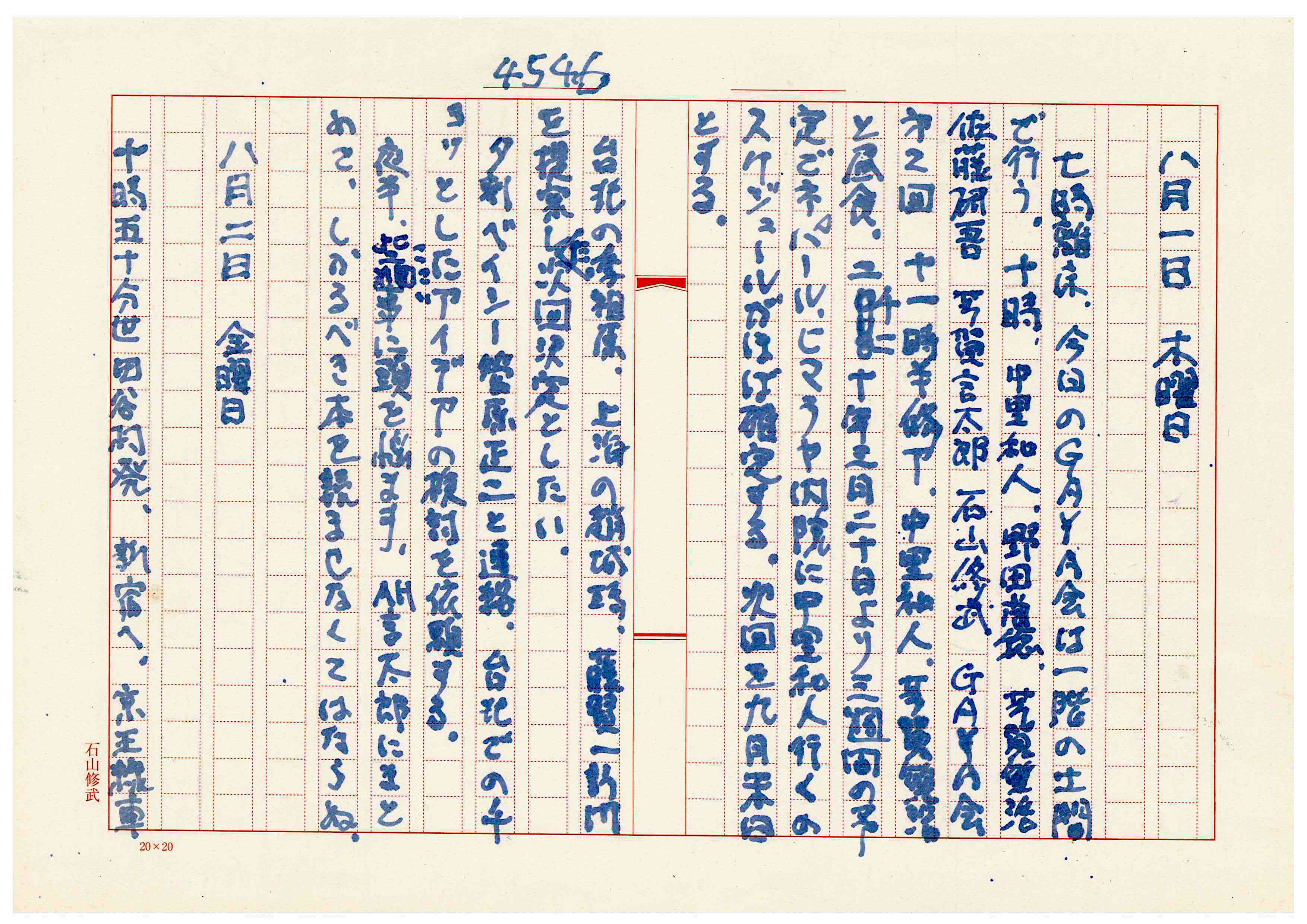

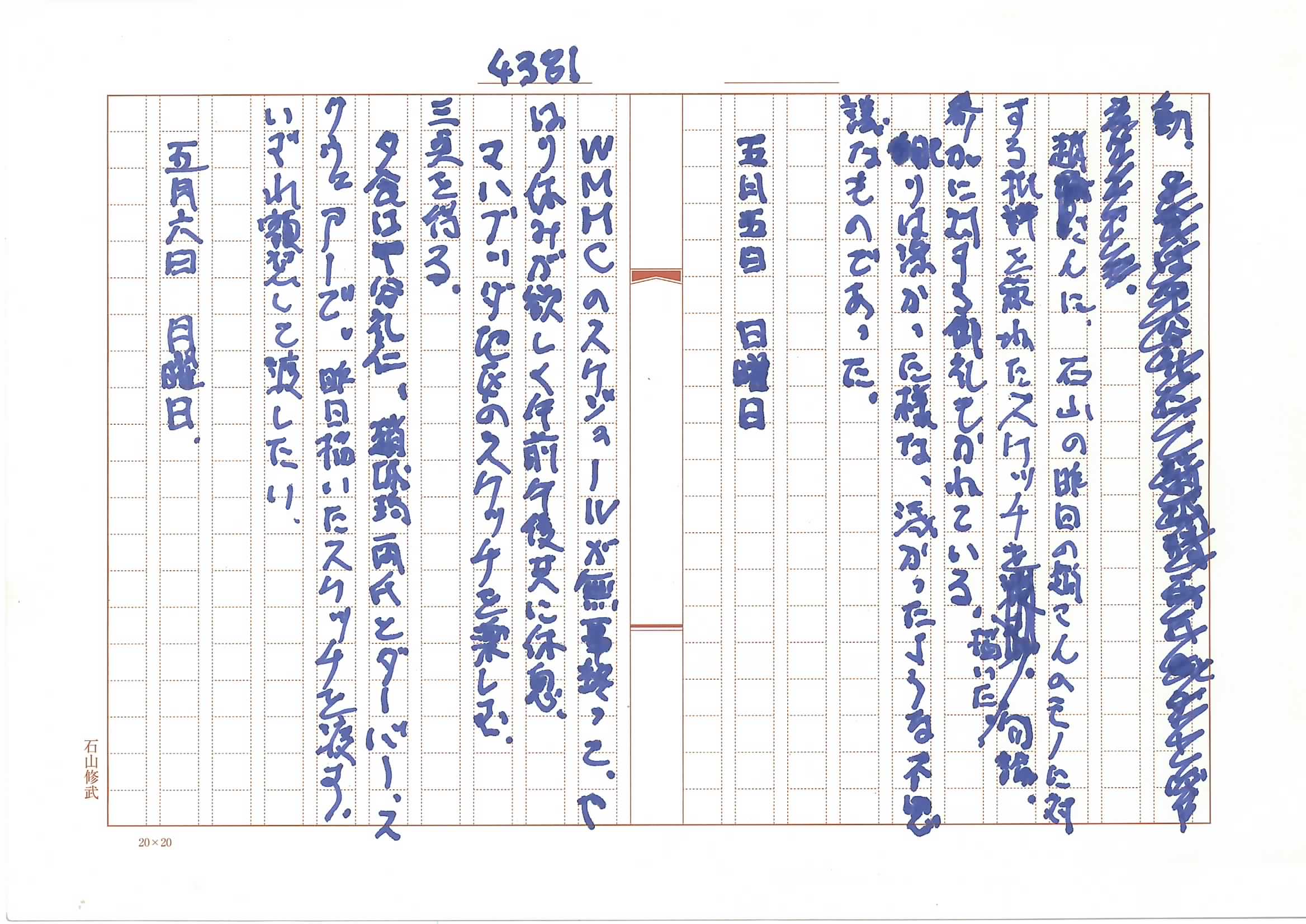

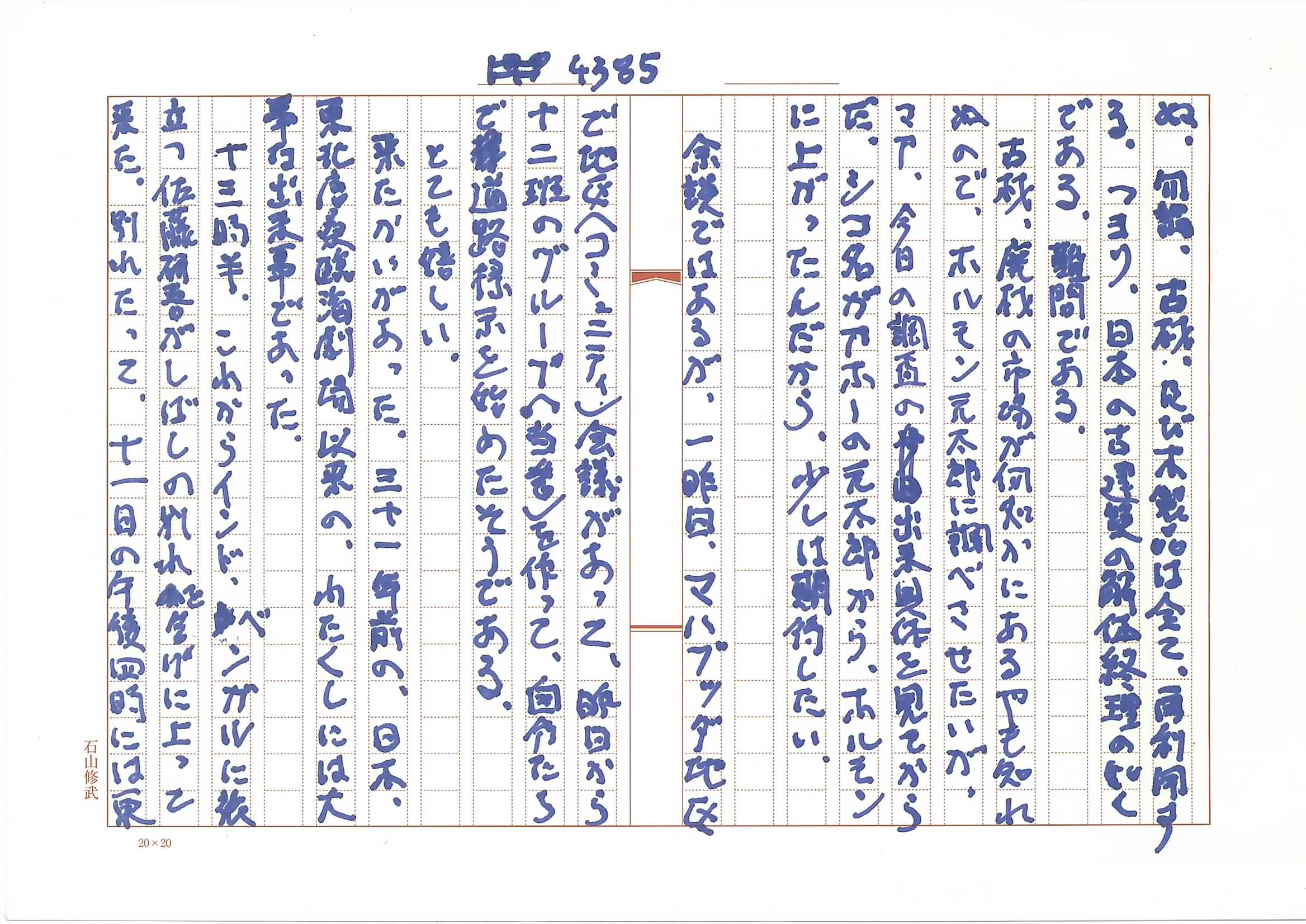

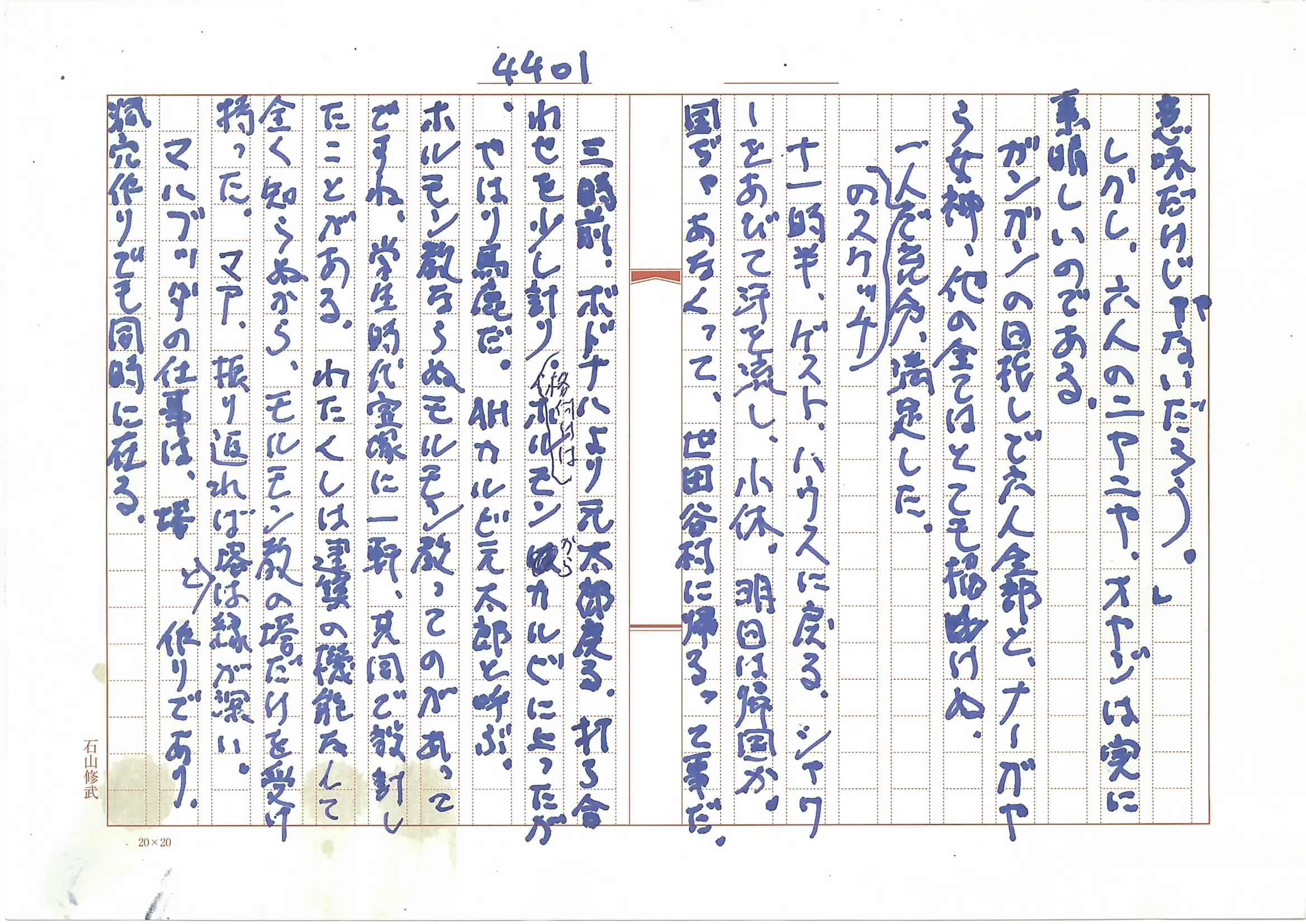

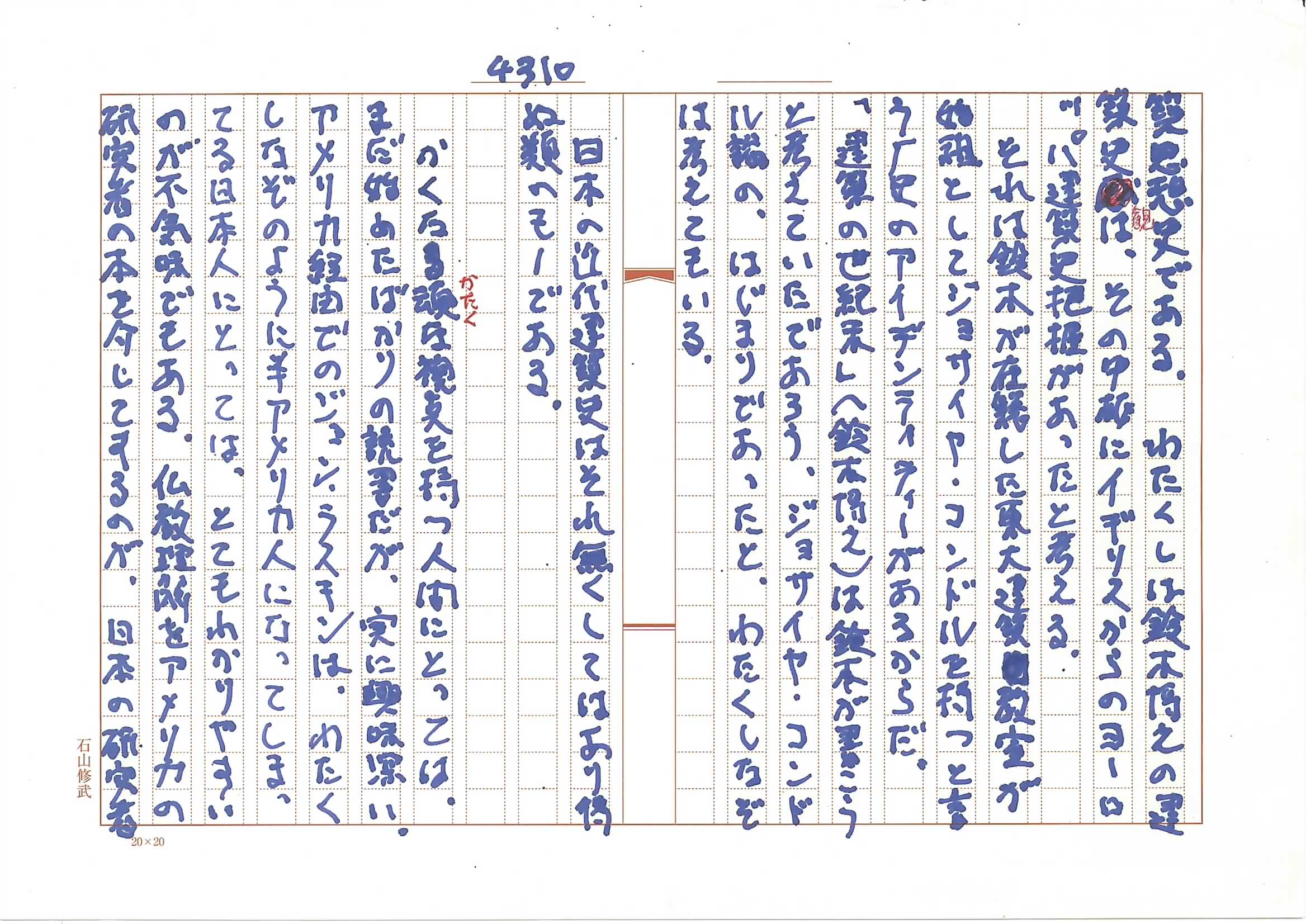

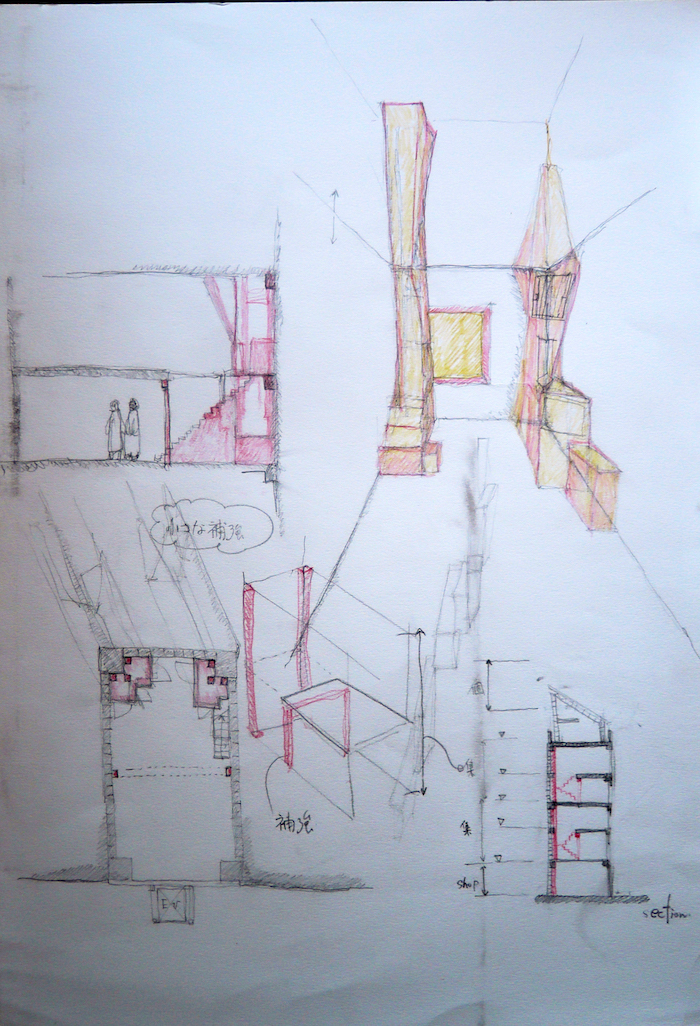

台北101ビル設計者李祖原C.Y.Leeからネパール、パタン市のダーバー・スクエアサイトへの提案が送られてきた。 少しばかり時期尚早かとも考えたがHPにonした。それゆえに、わたくしや他のメンバーのスケッチに解読を施さねばならなくなった。自分のスケッチへの解説は一番意味が薄いものだと考えるが仕方ない。

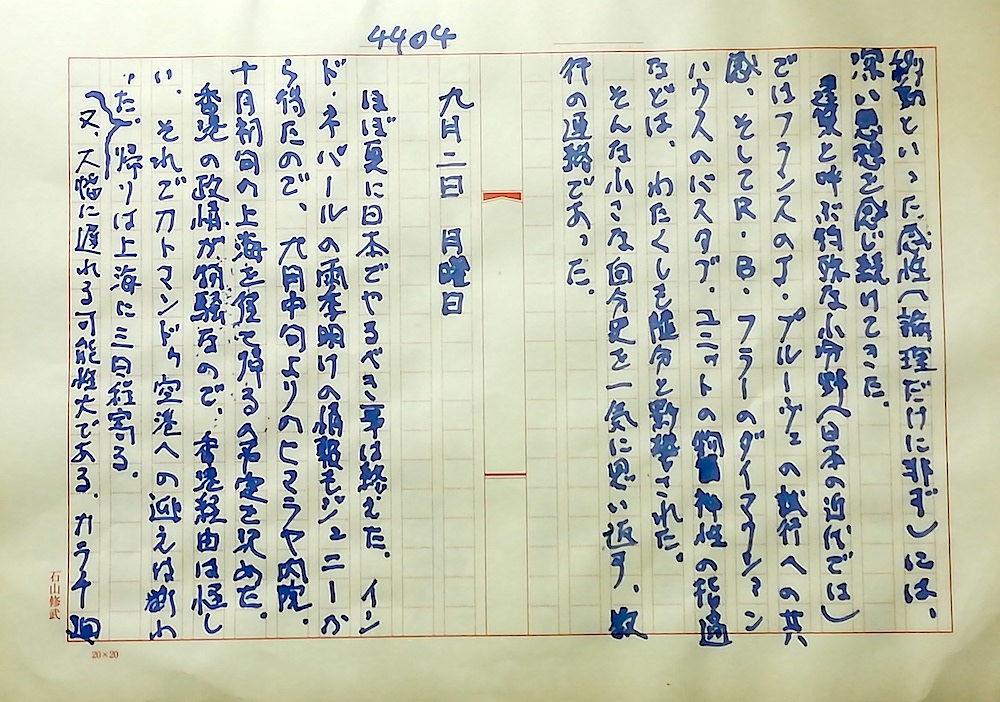

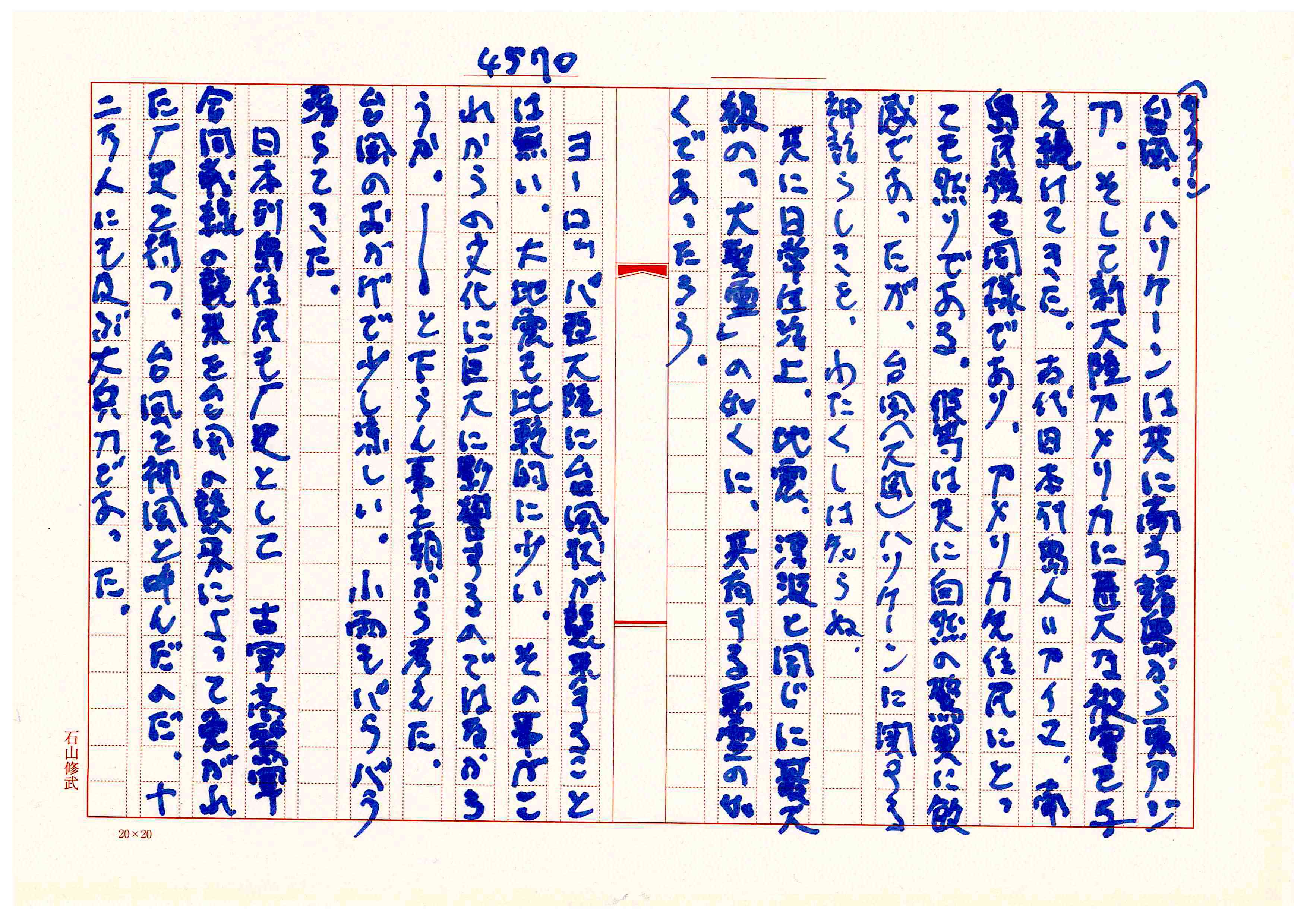

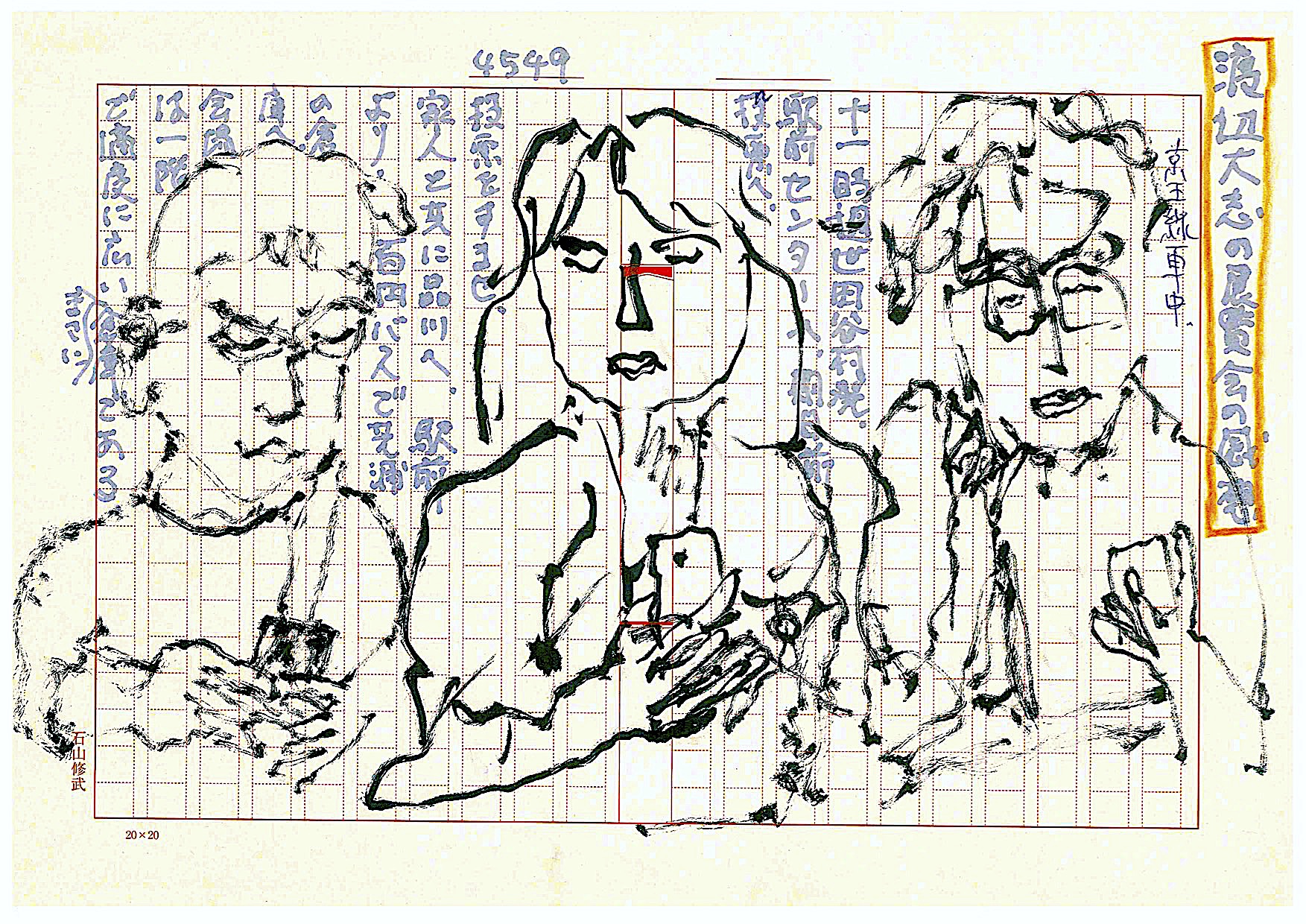

李祖原は作家論磯崎新で詳述する予定だが、日本列島の住民には分かり得ようがあるまいの大建築家である。100年後とは言わず、50年後の将来に書かれるであろう建築史では、巨大な存在として在るだろう。世界の、しかも近代の延長としてのグローバリズムが世界を細部の視えにくい平板さの中で風景を作り終えた頃、彼の仕事は再評価されるだろう。

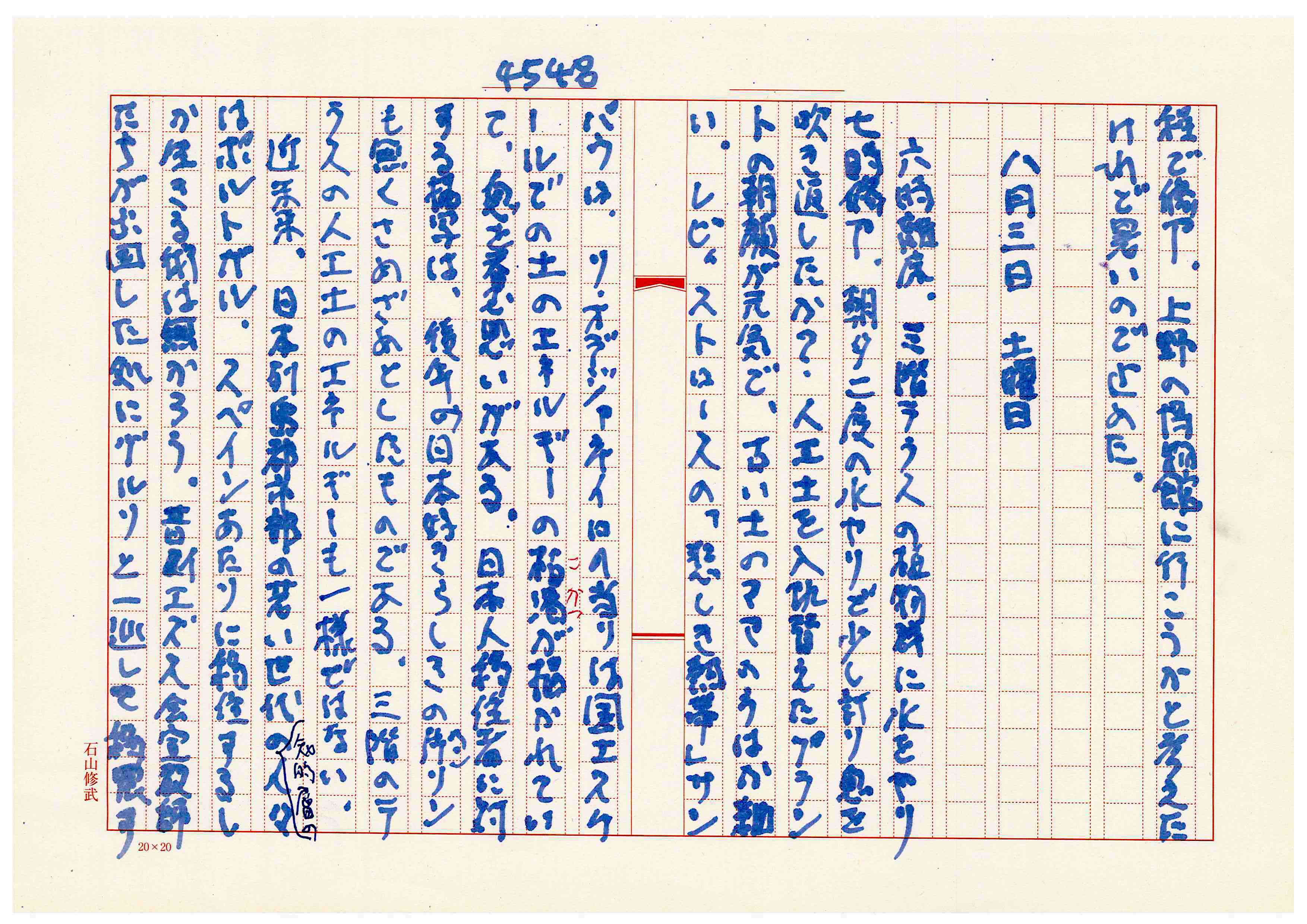

フランク・ロイド・ライトのマイル・タワーはすでに台北101を超えて高いドバイのTV塔ビルディングでほぼ達成された。オイルマネーの砂漠での人口としの象徴として。

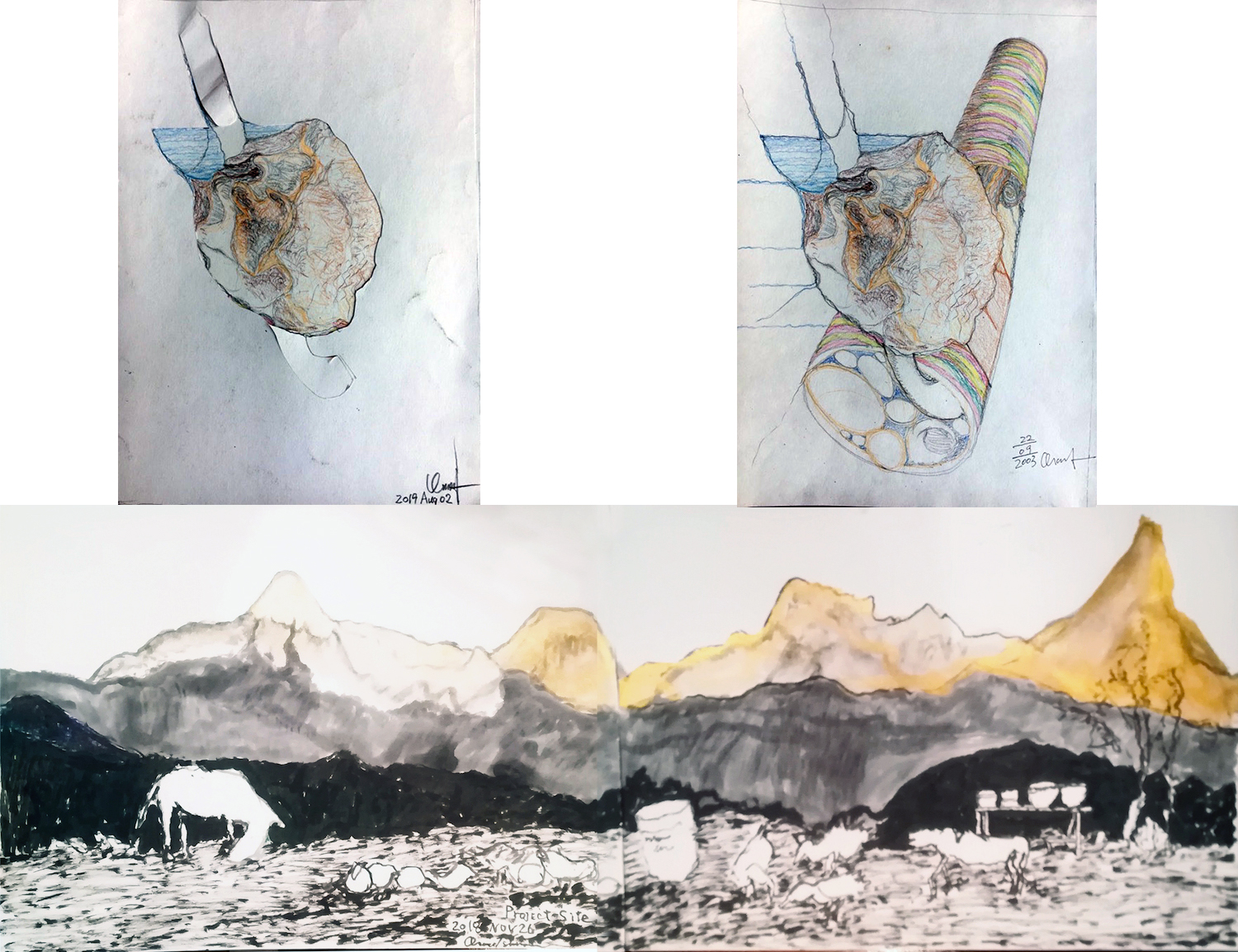

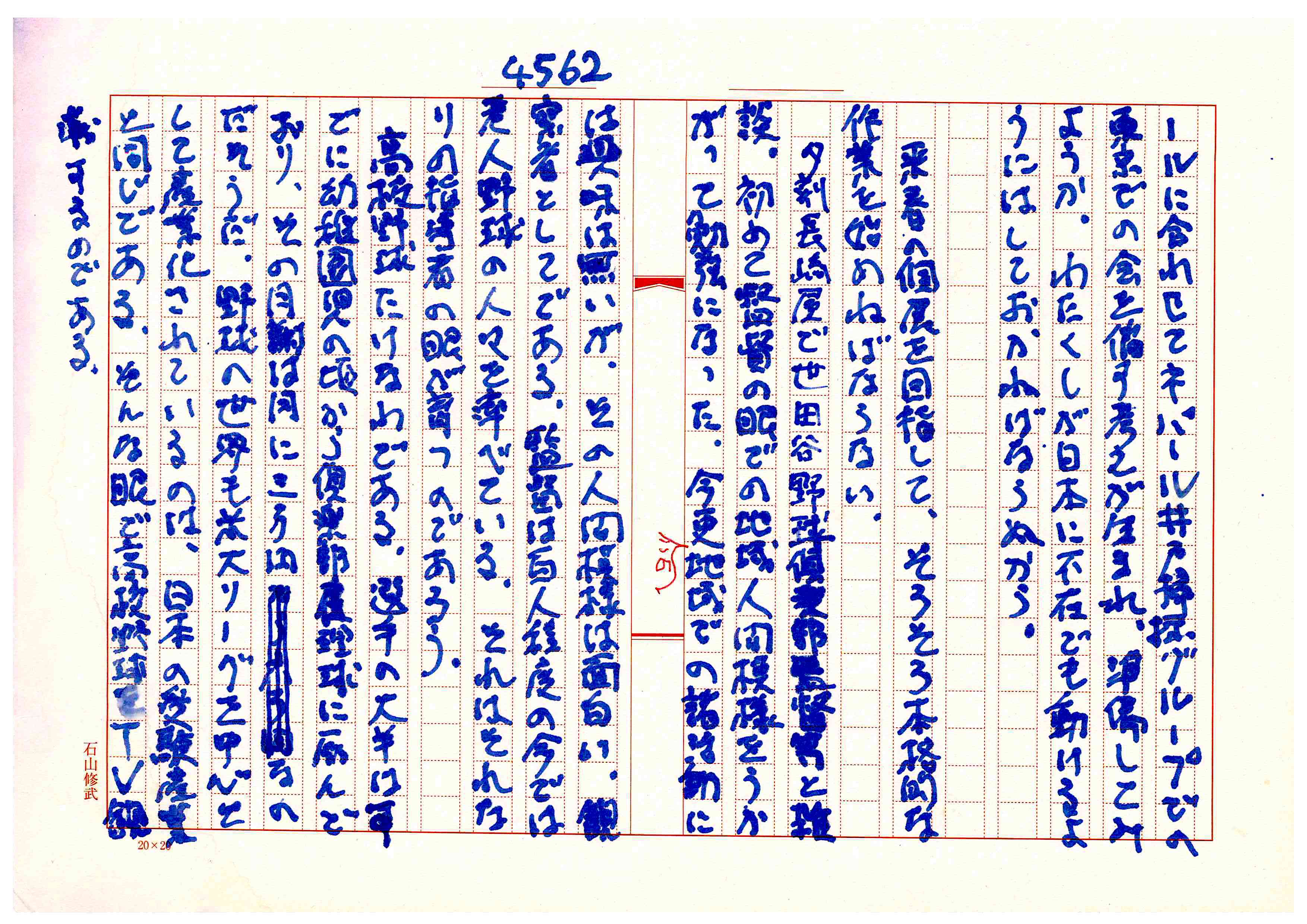

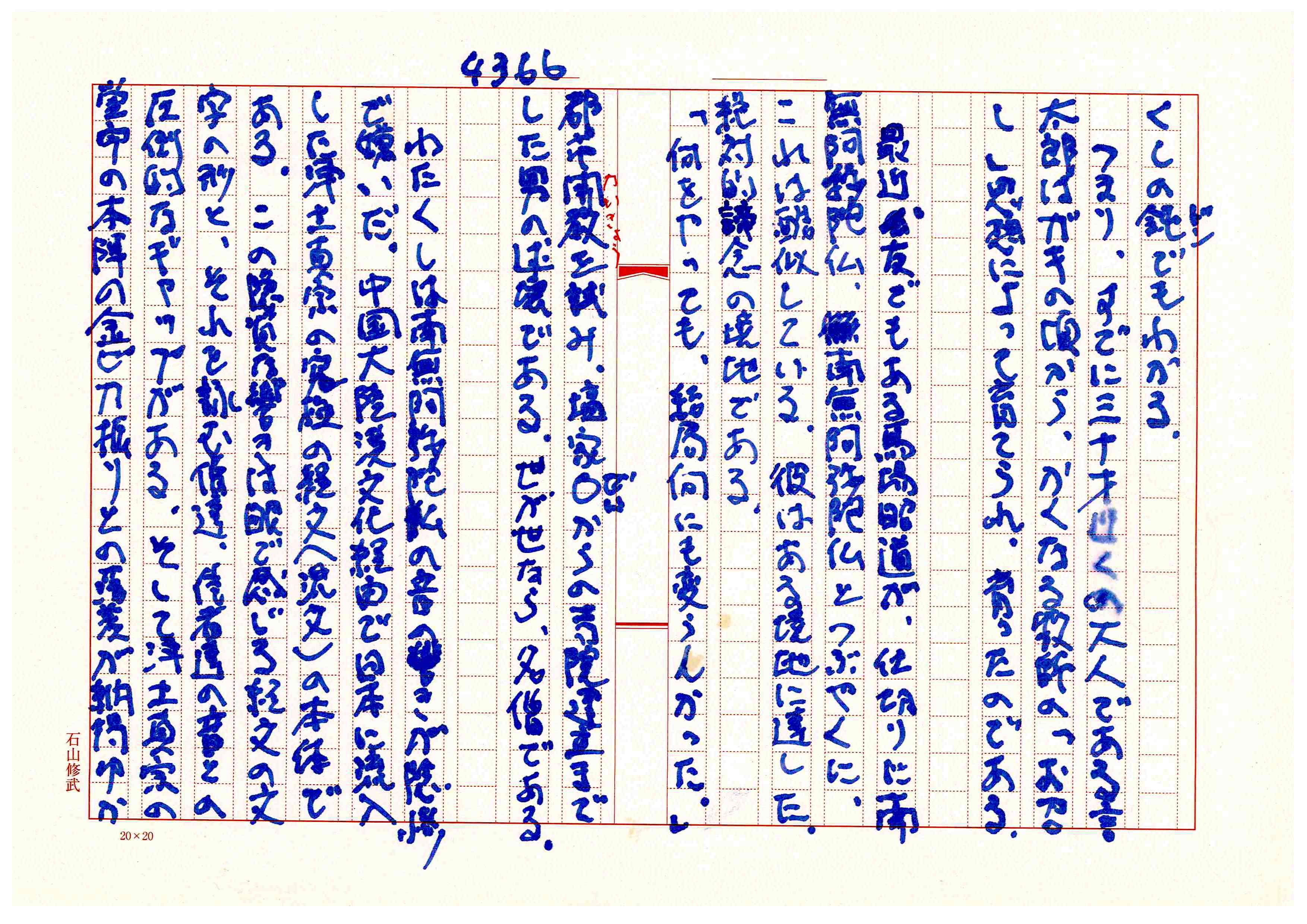

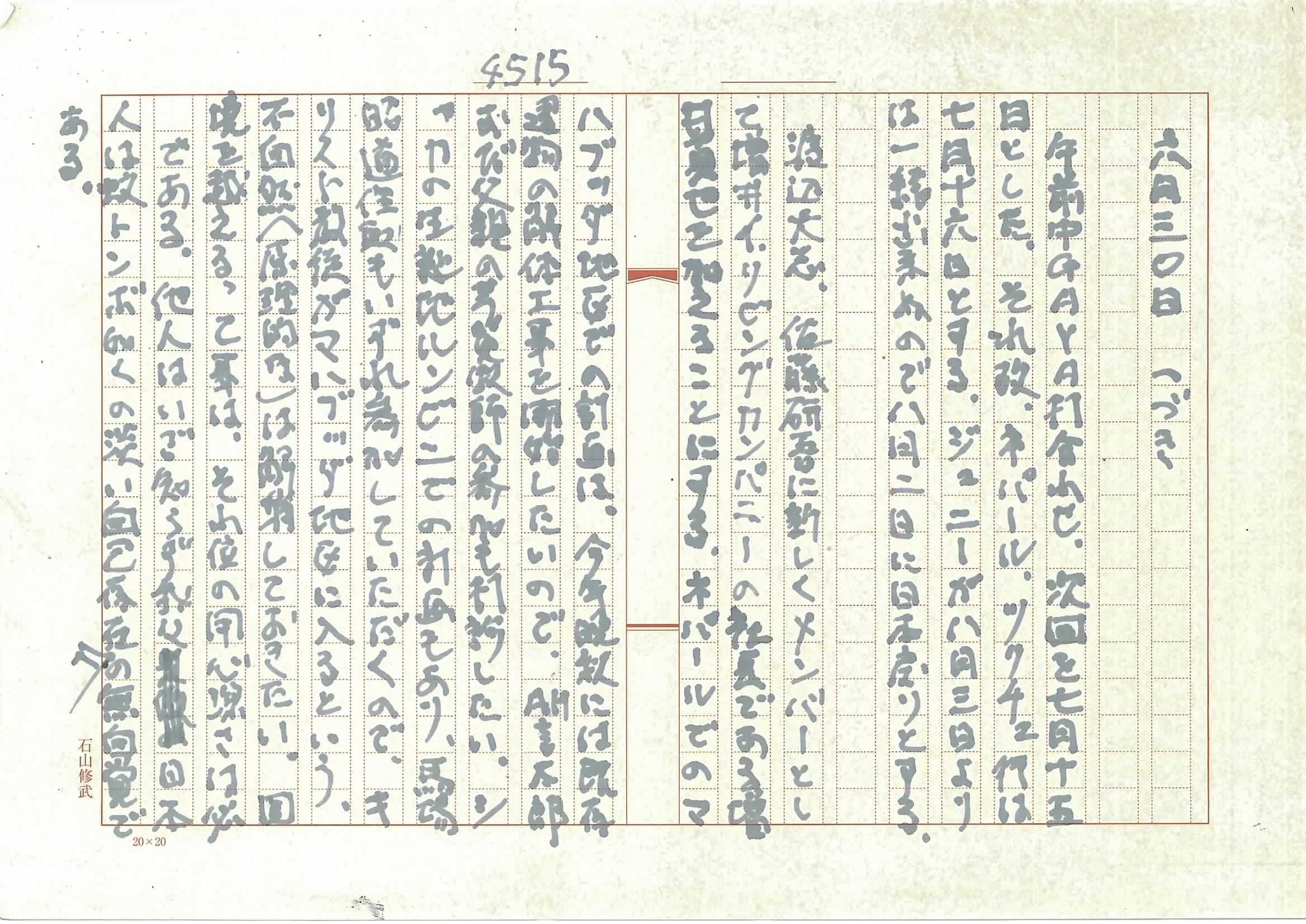

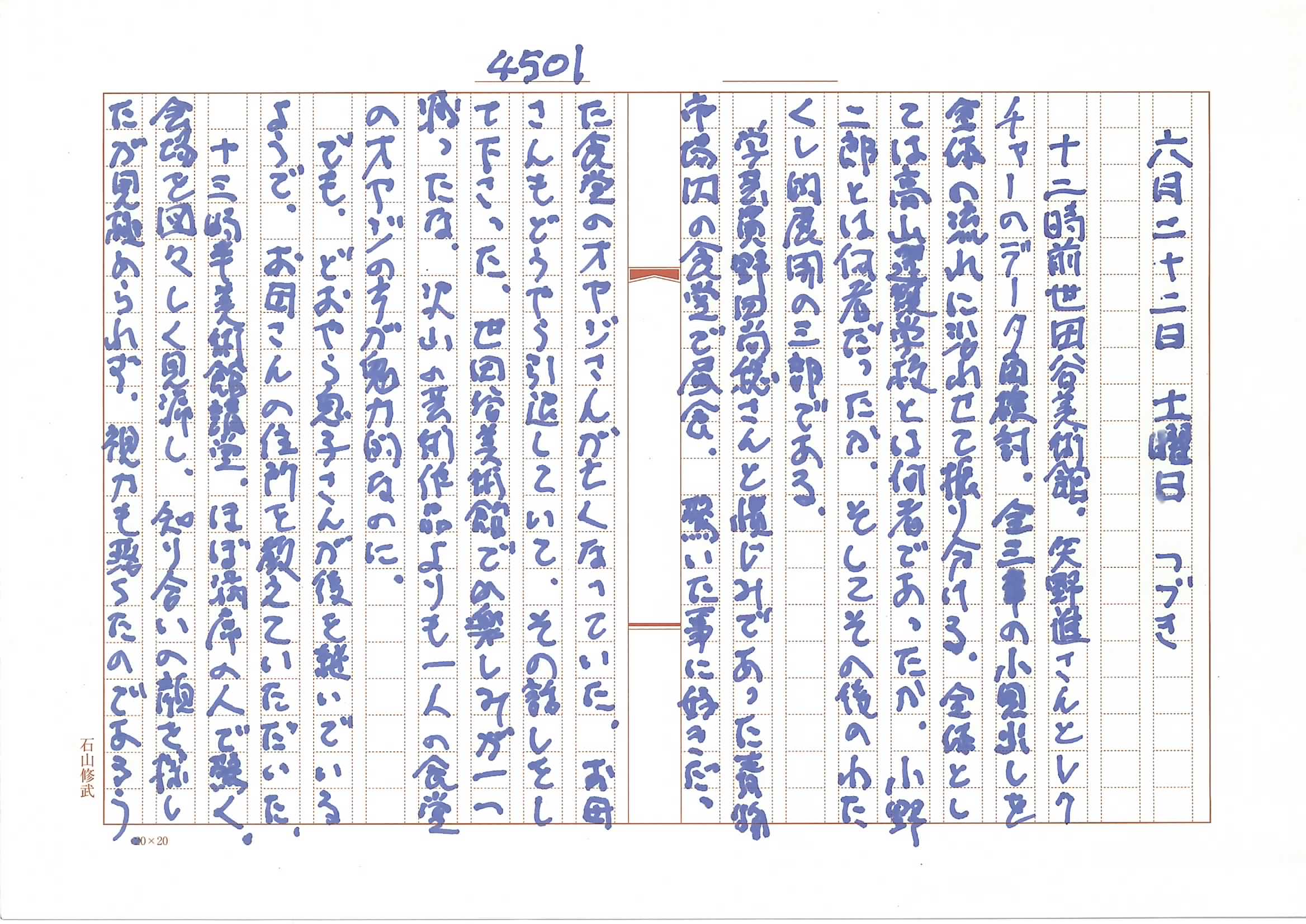

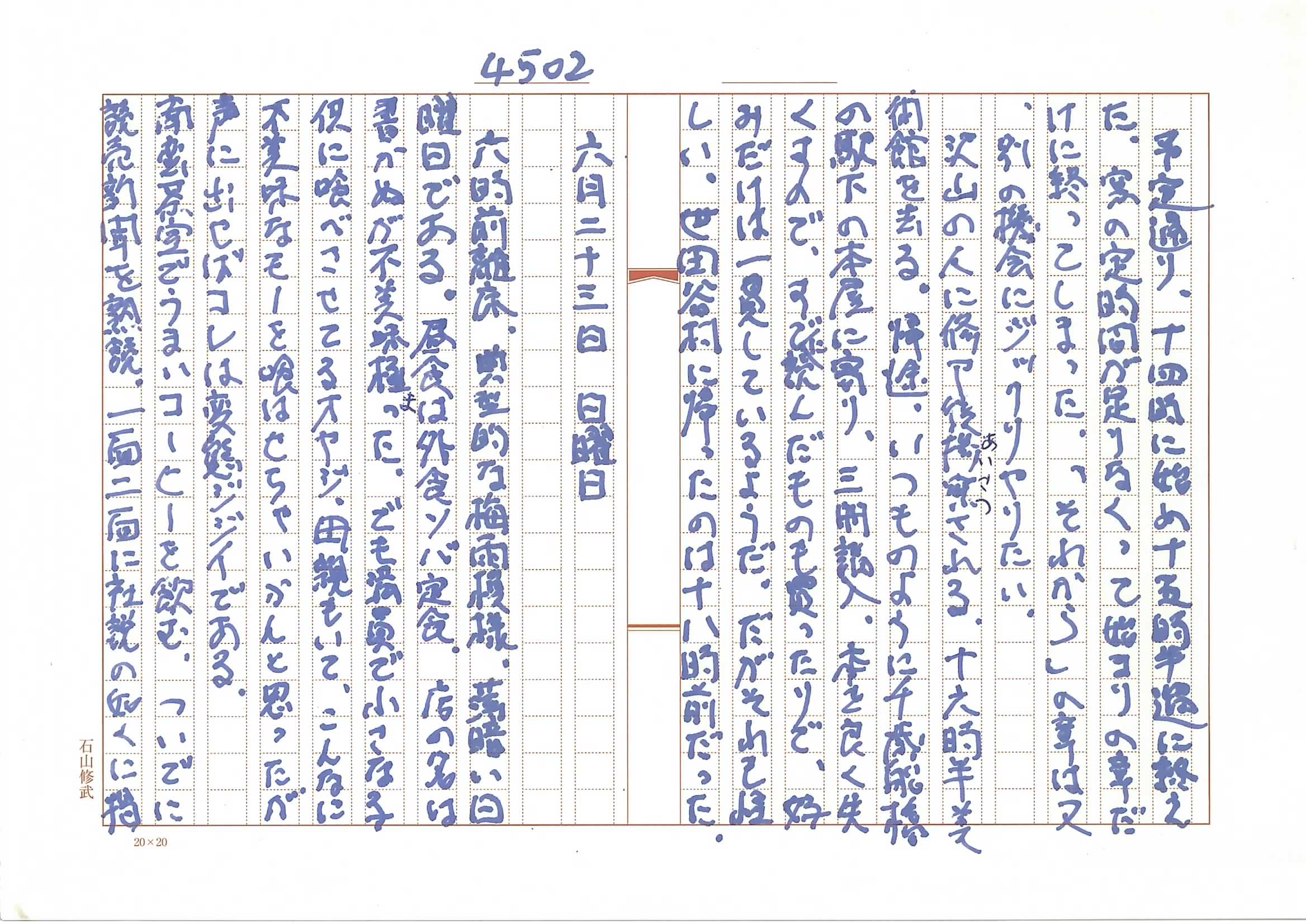

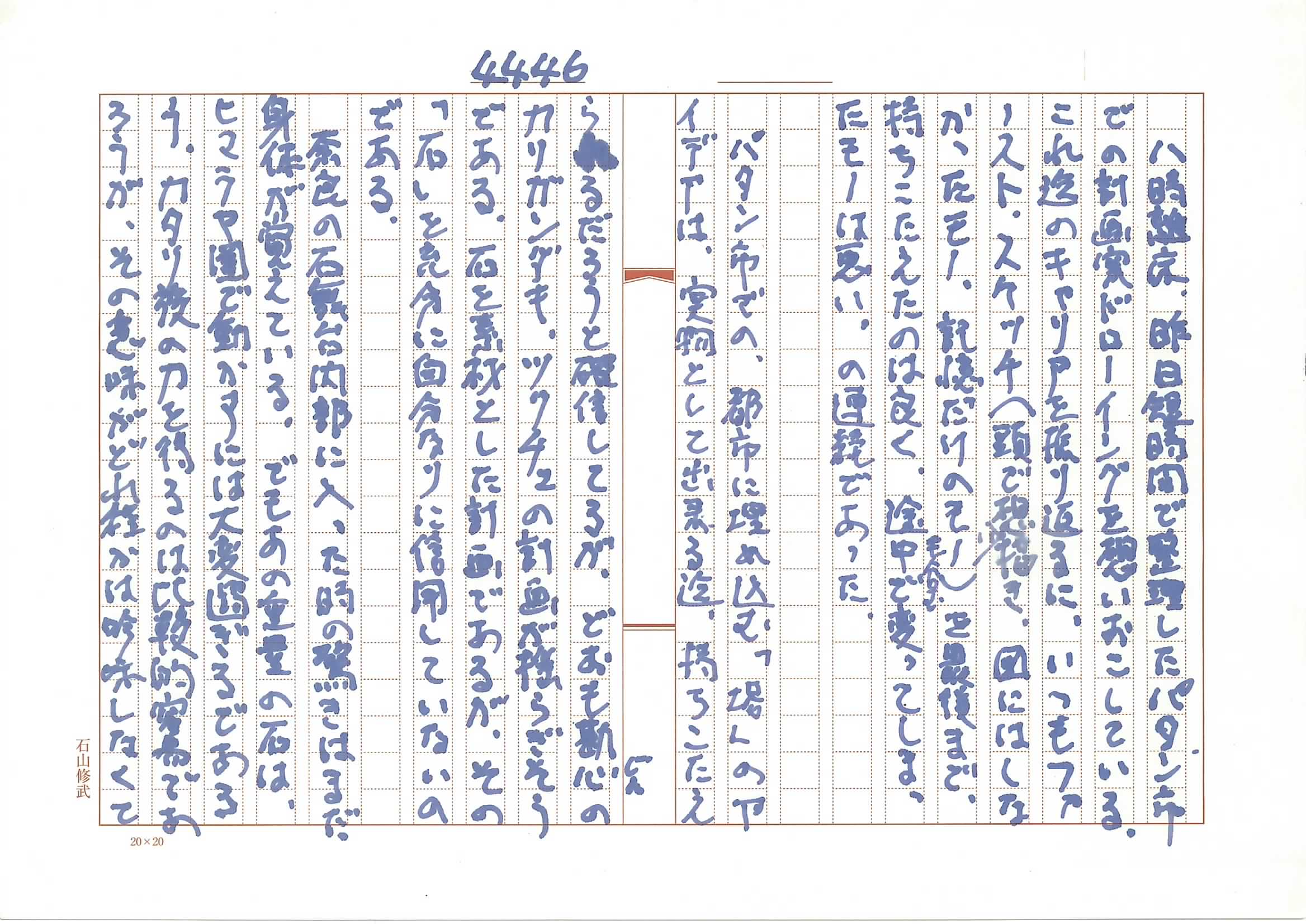

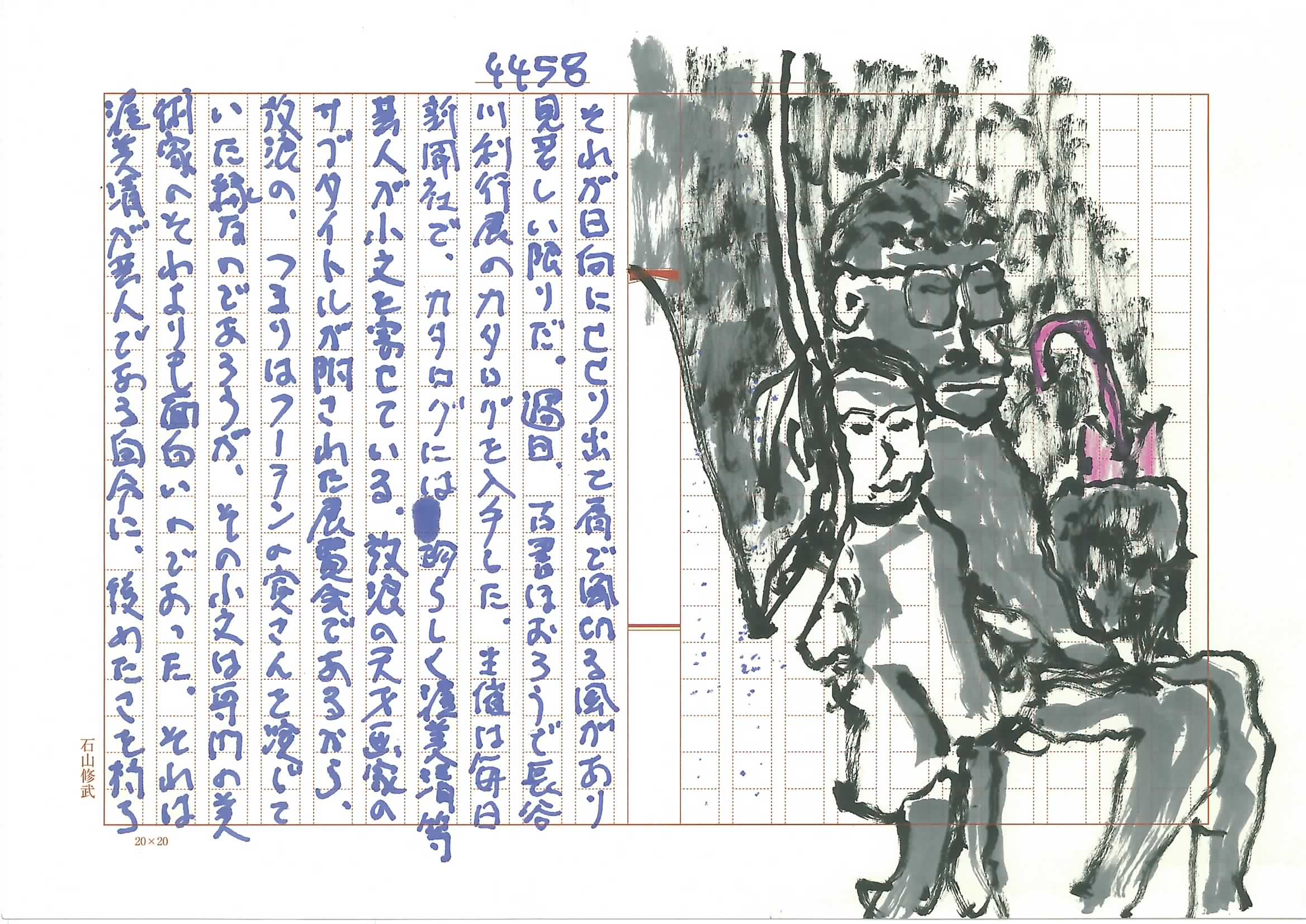

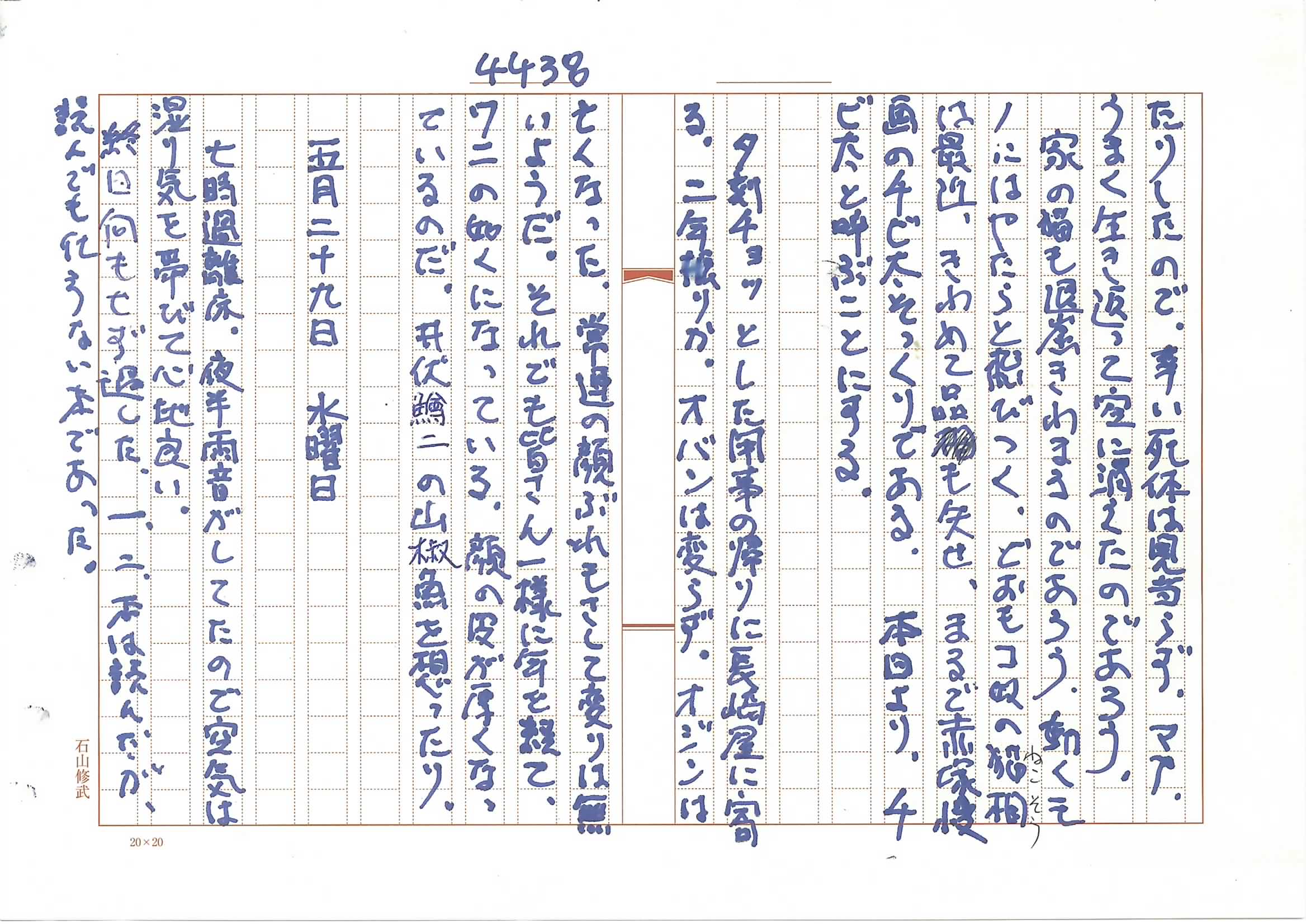

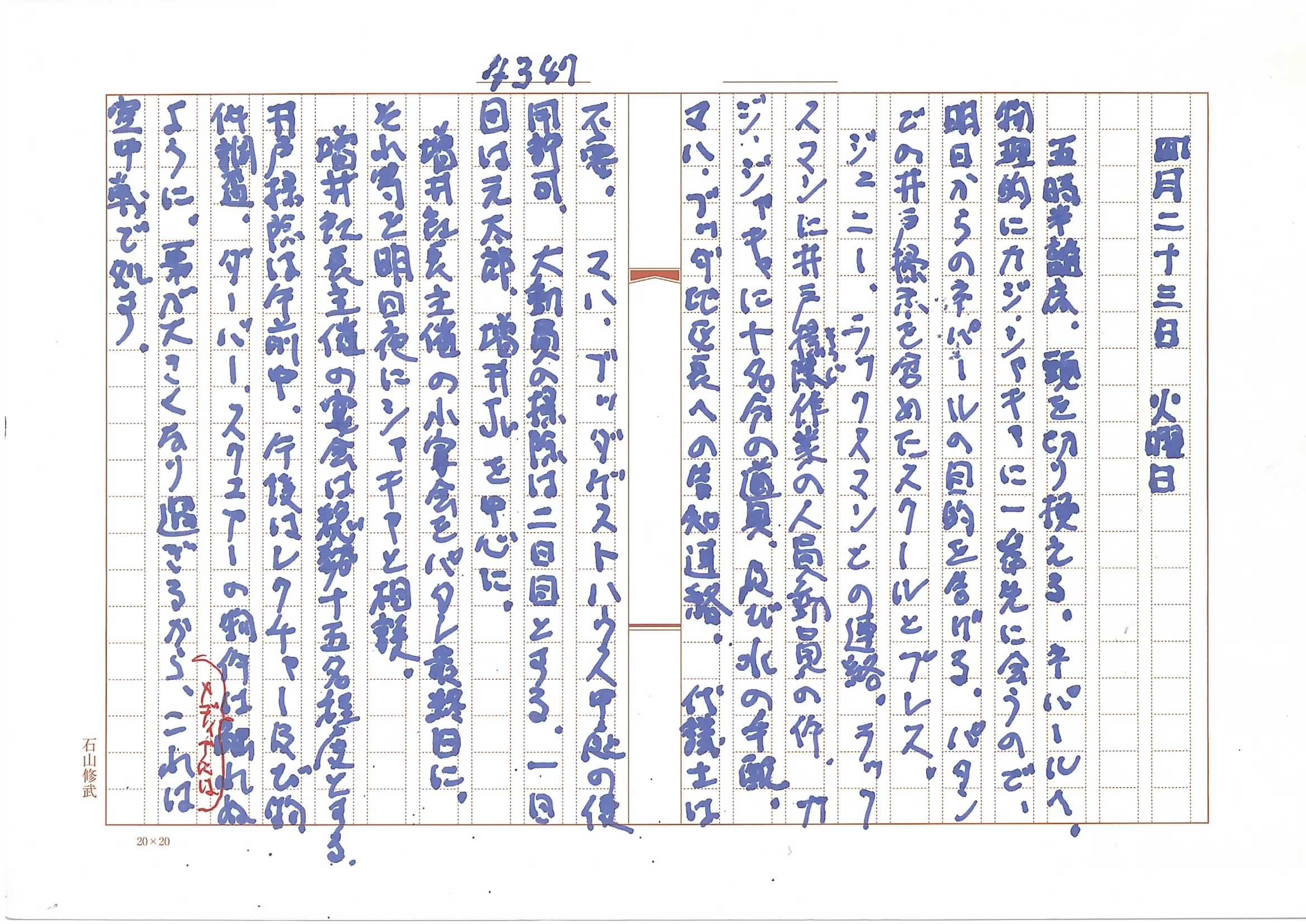

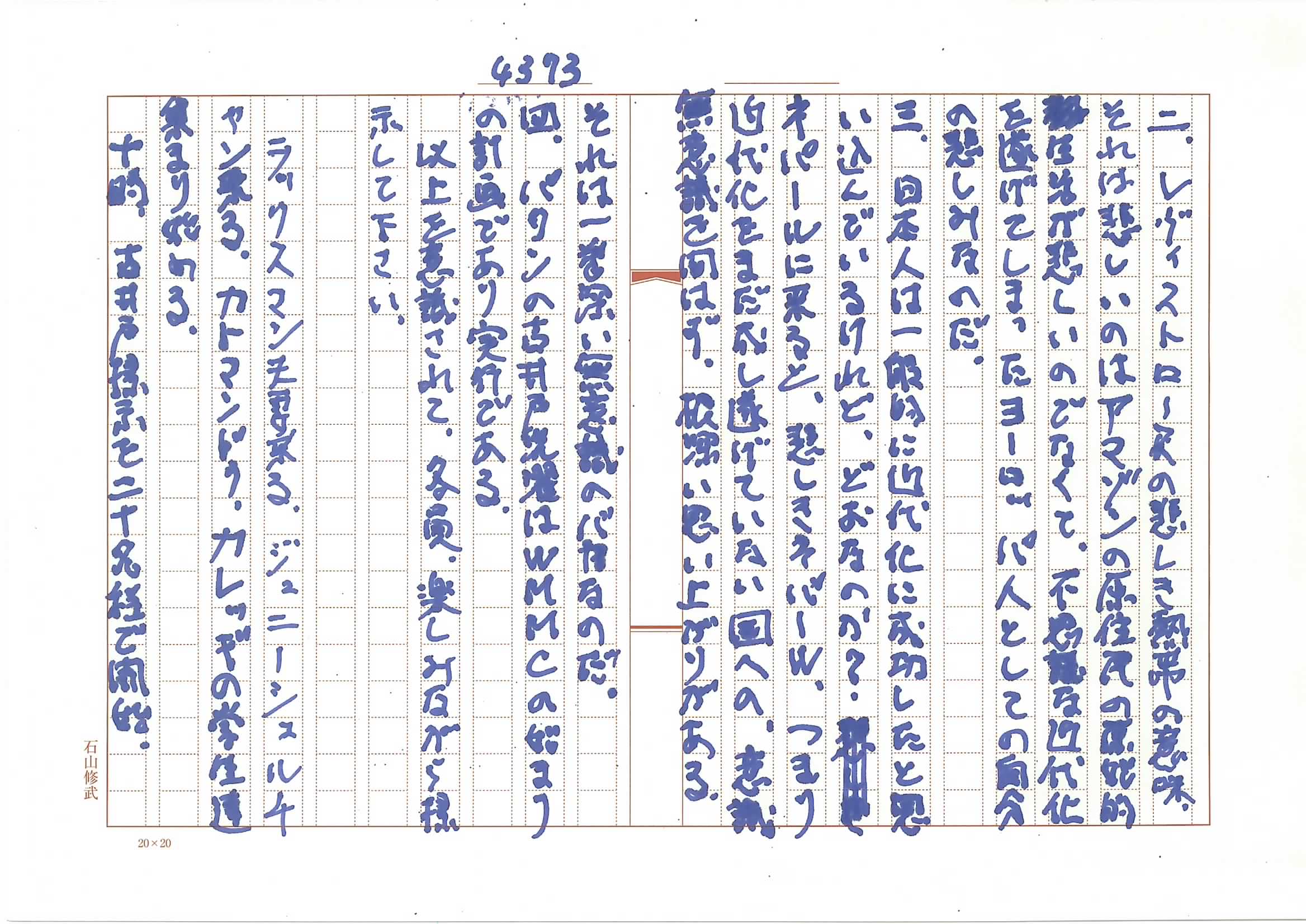

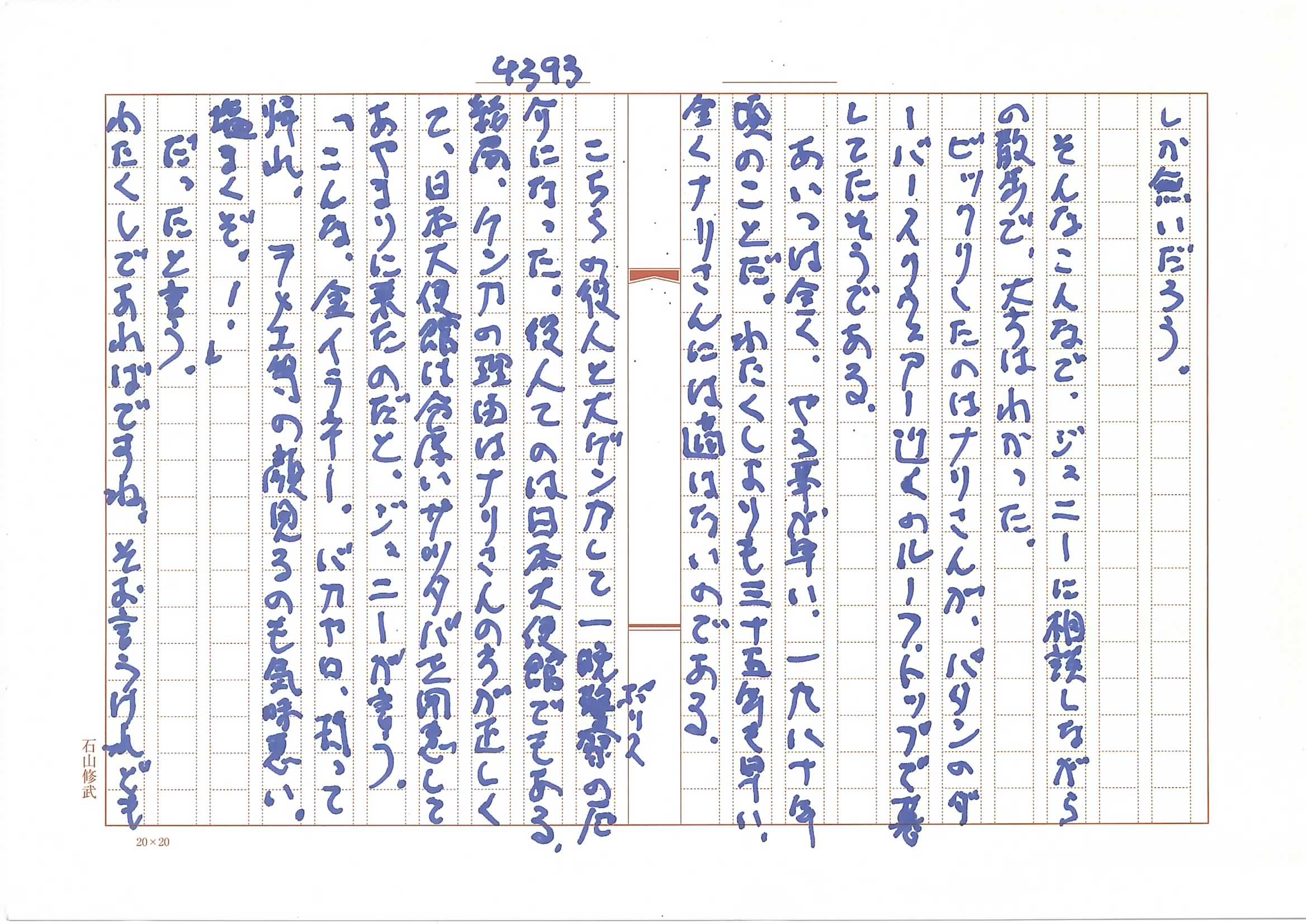

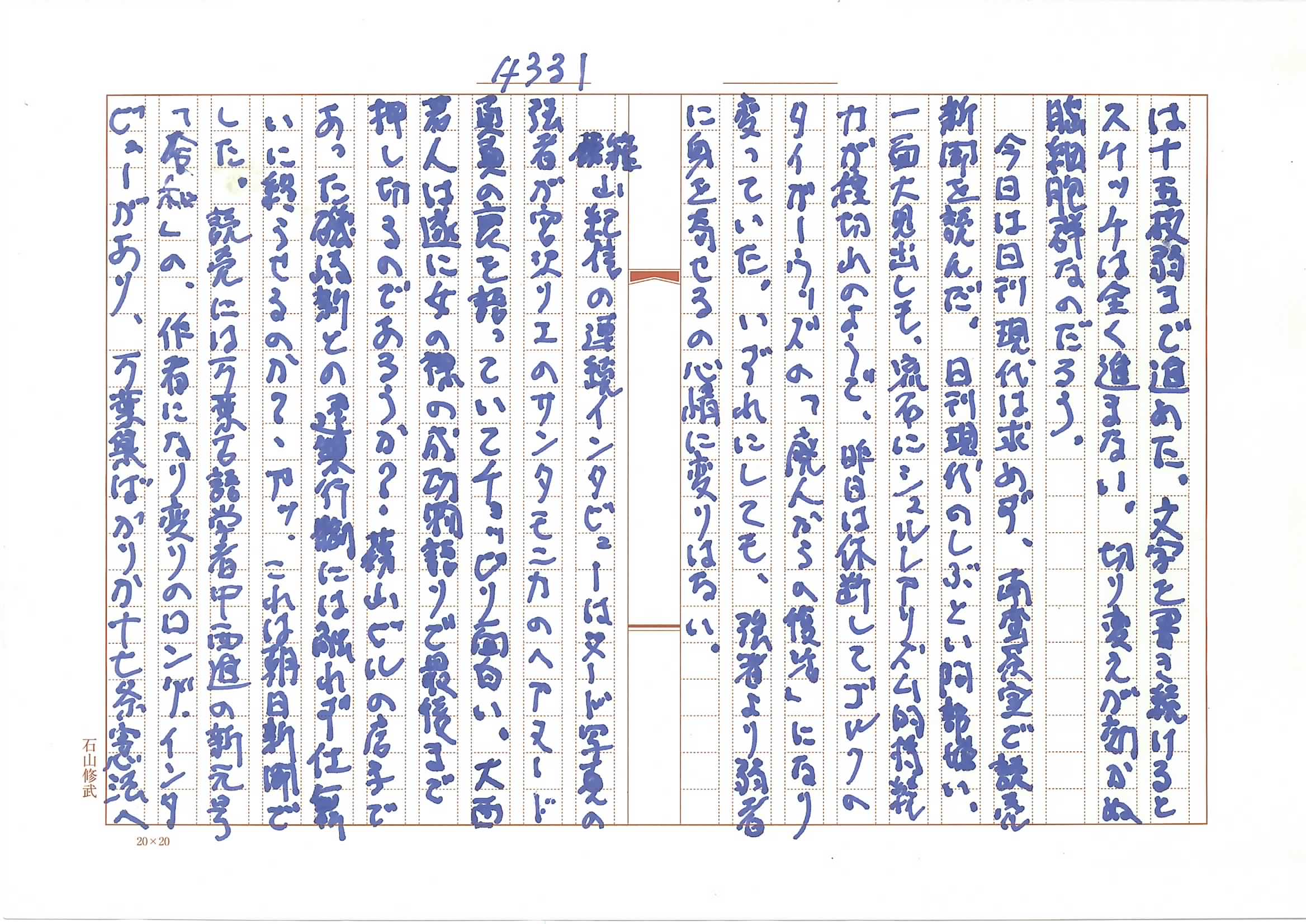

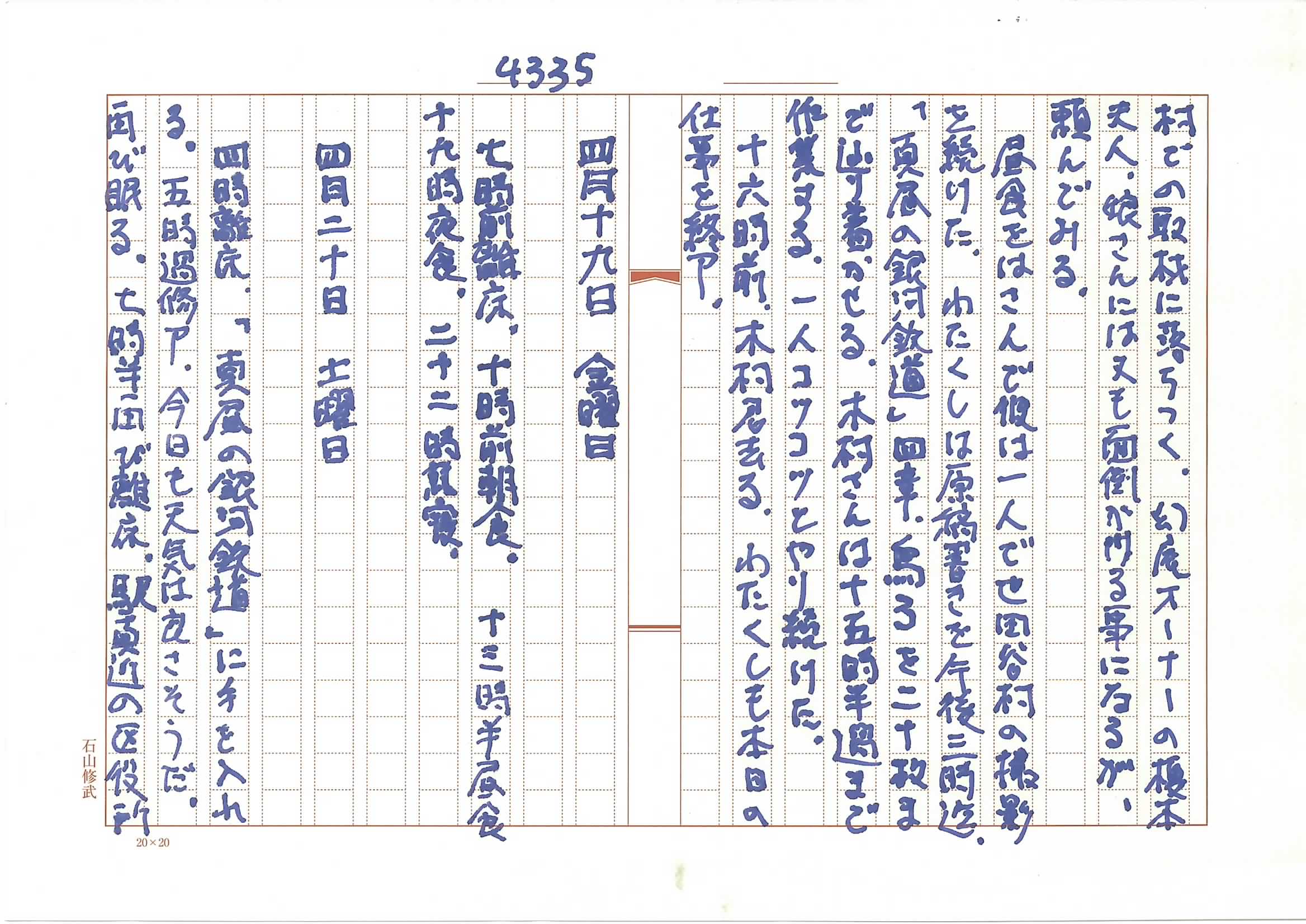

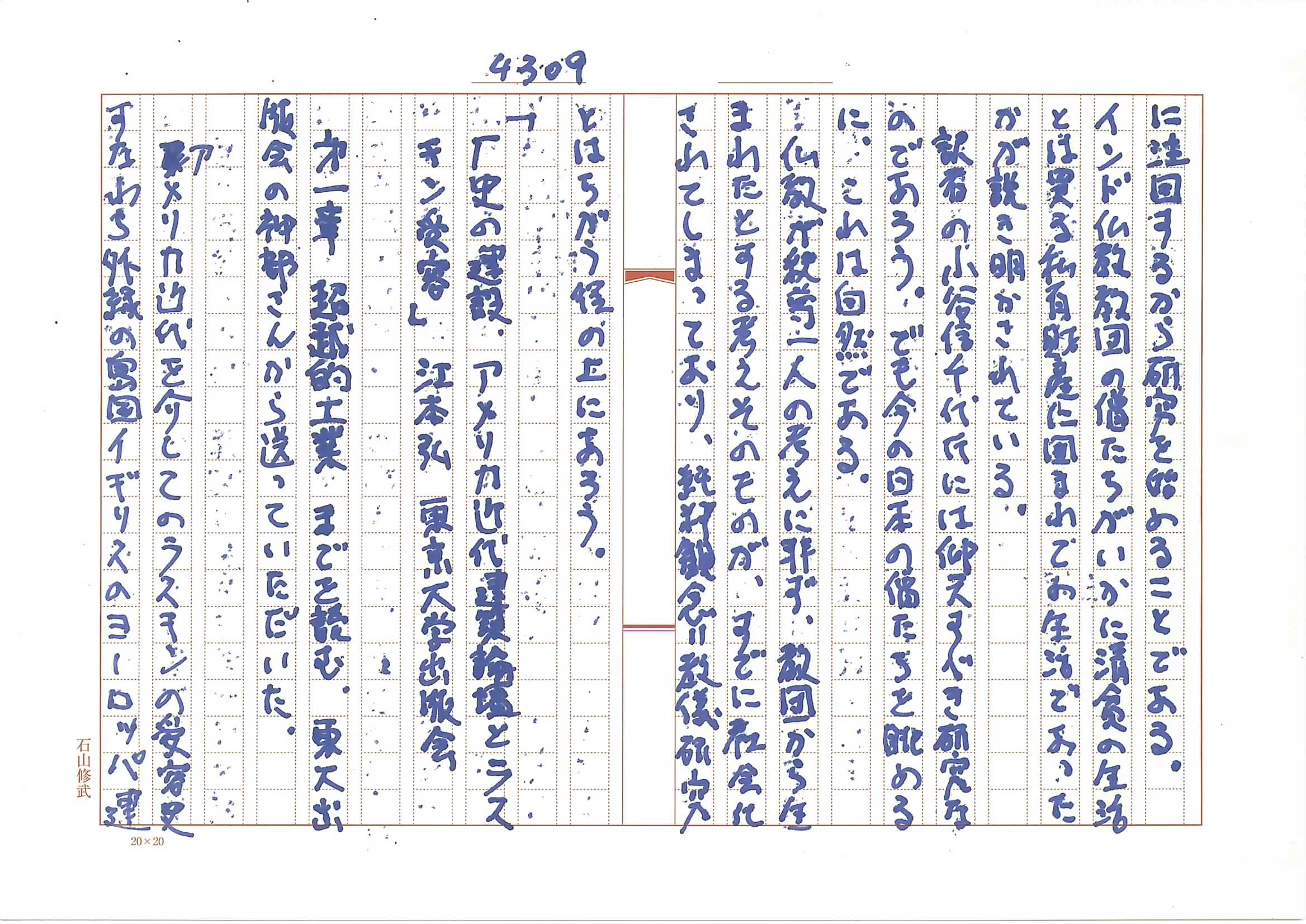

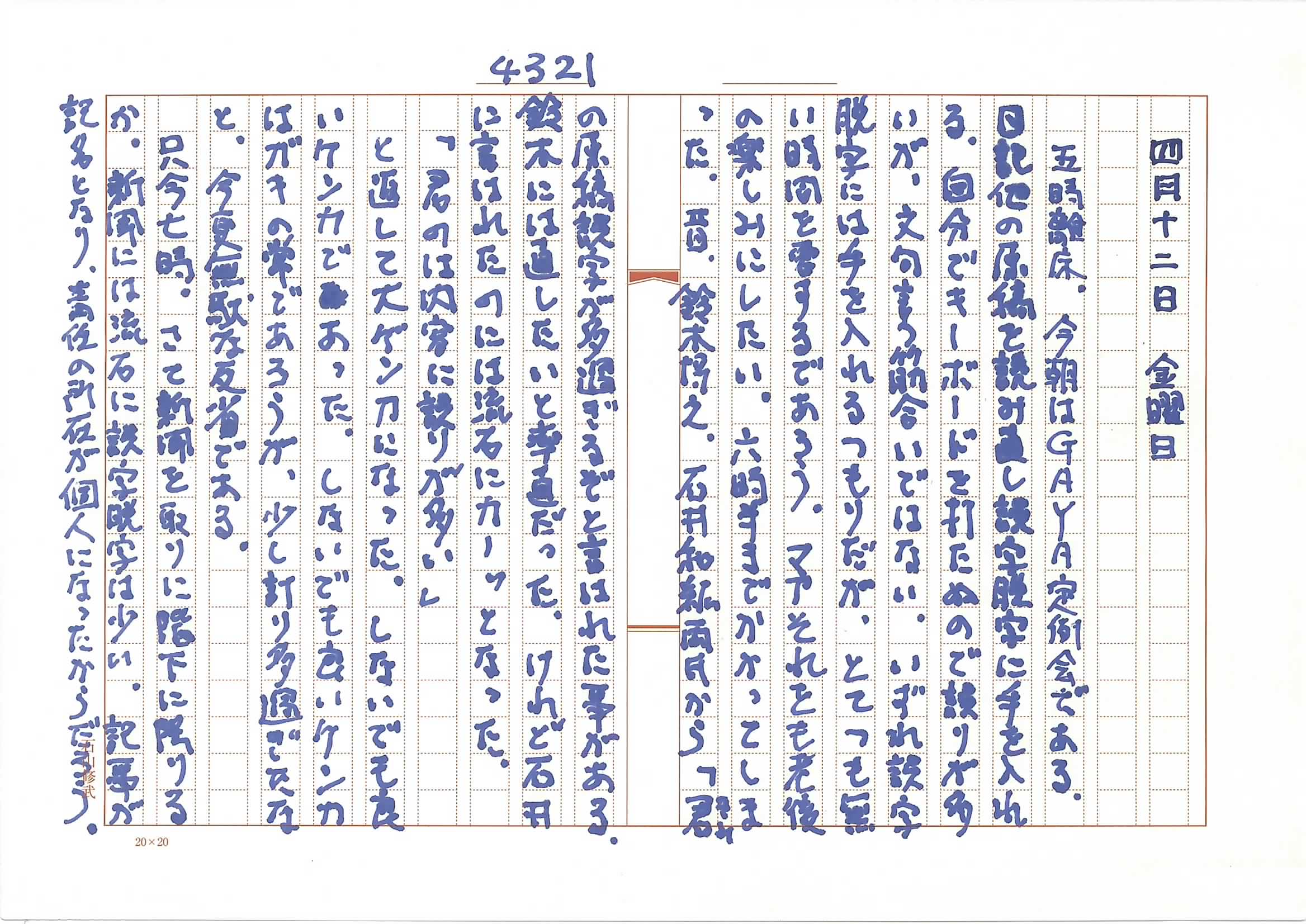

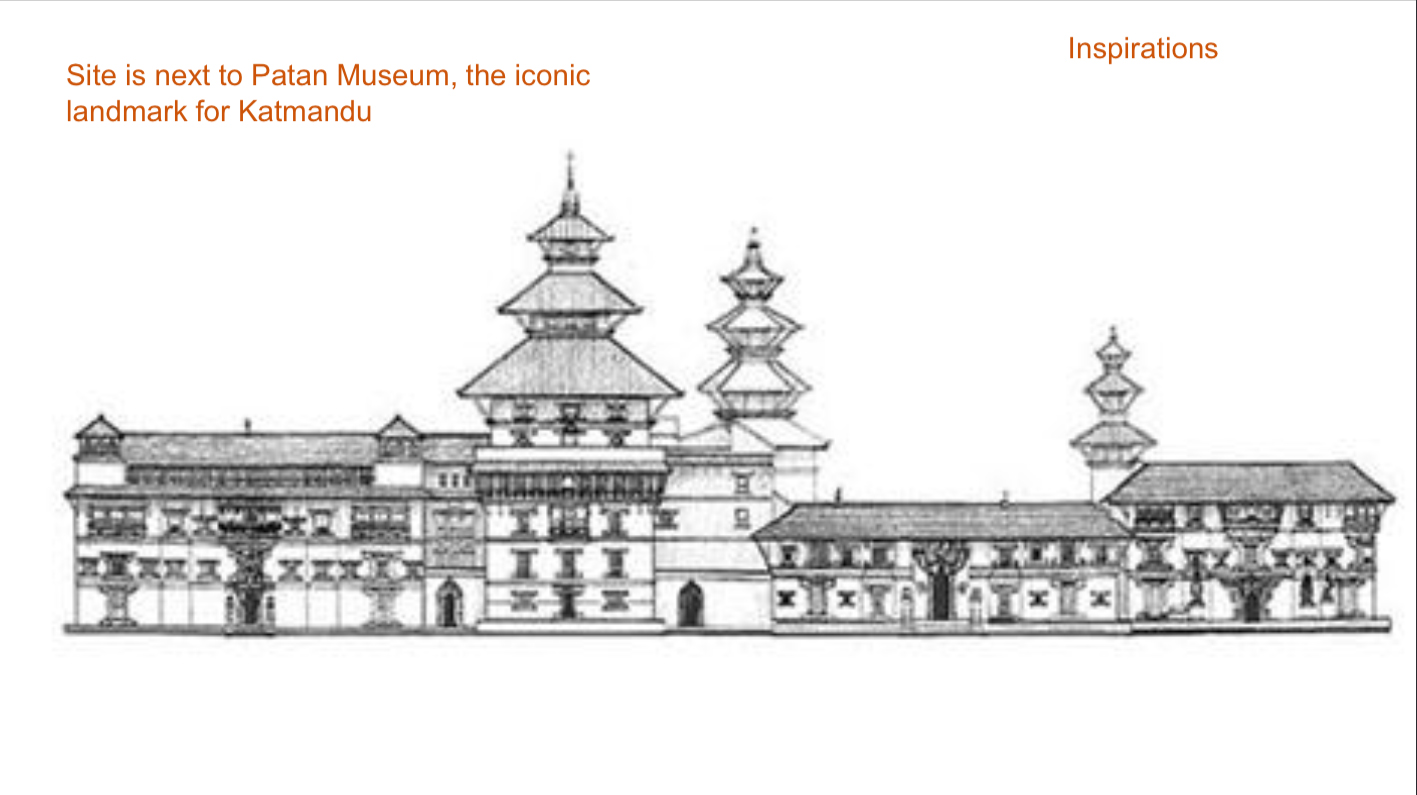

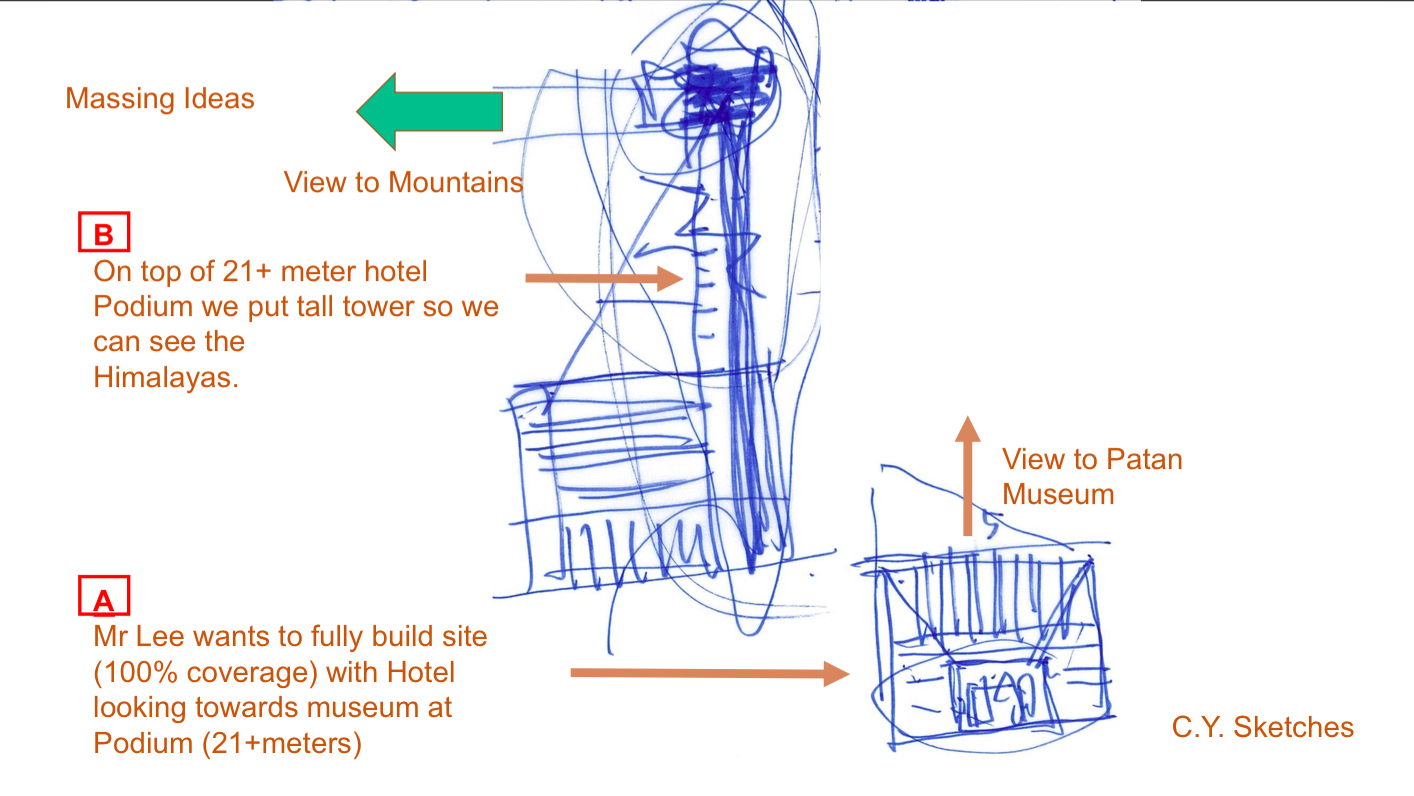

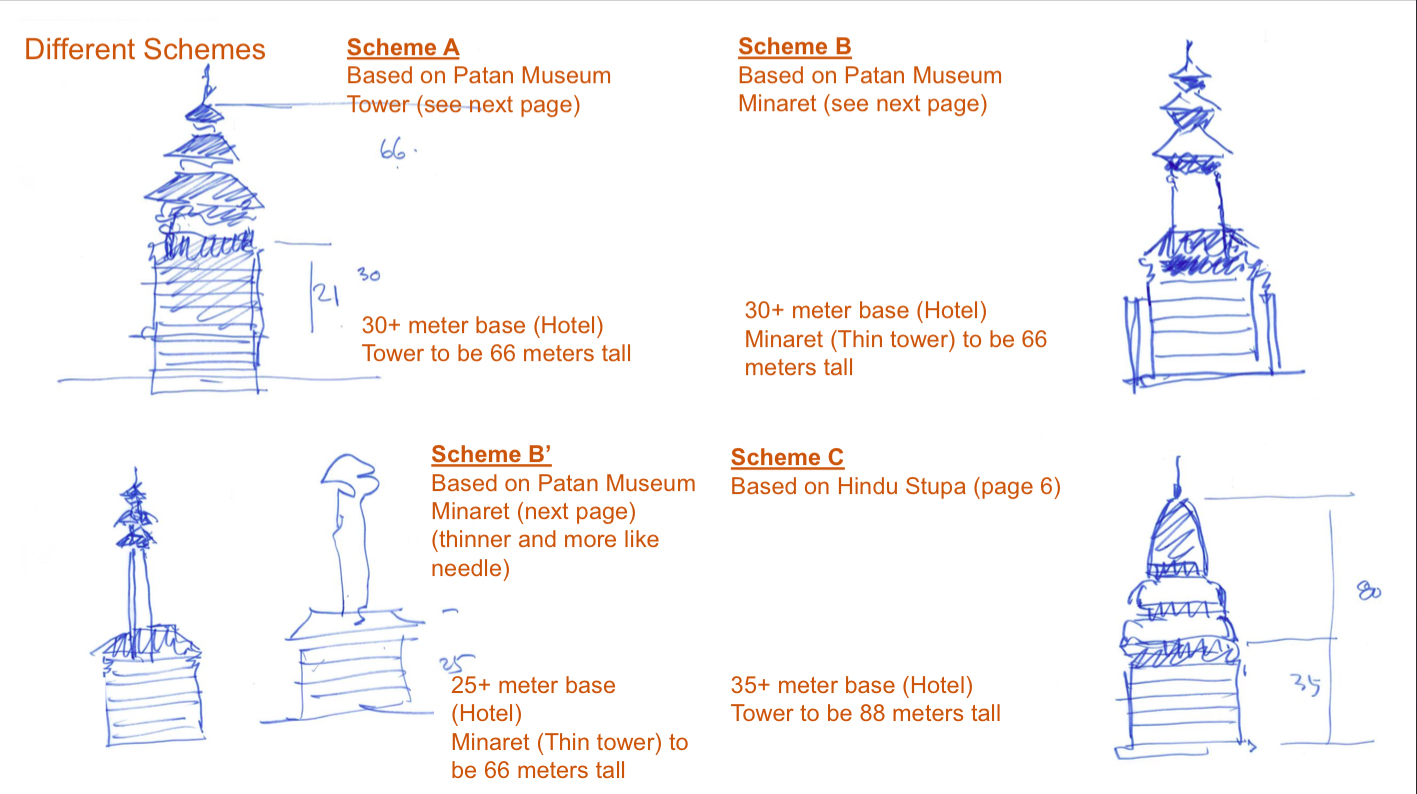

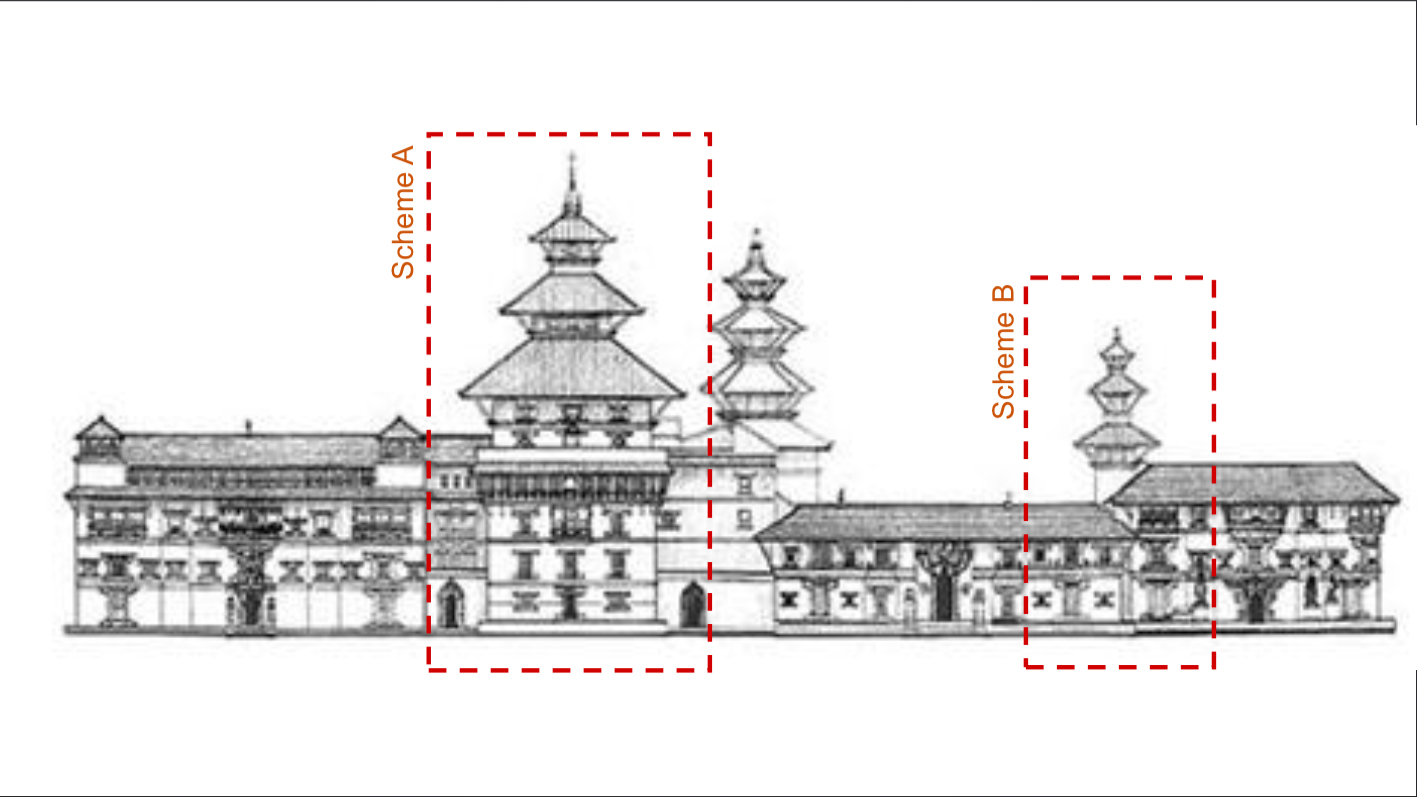

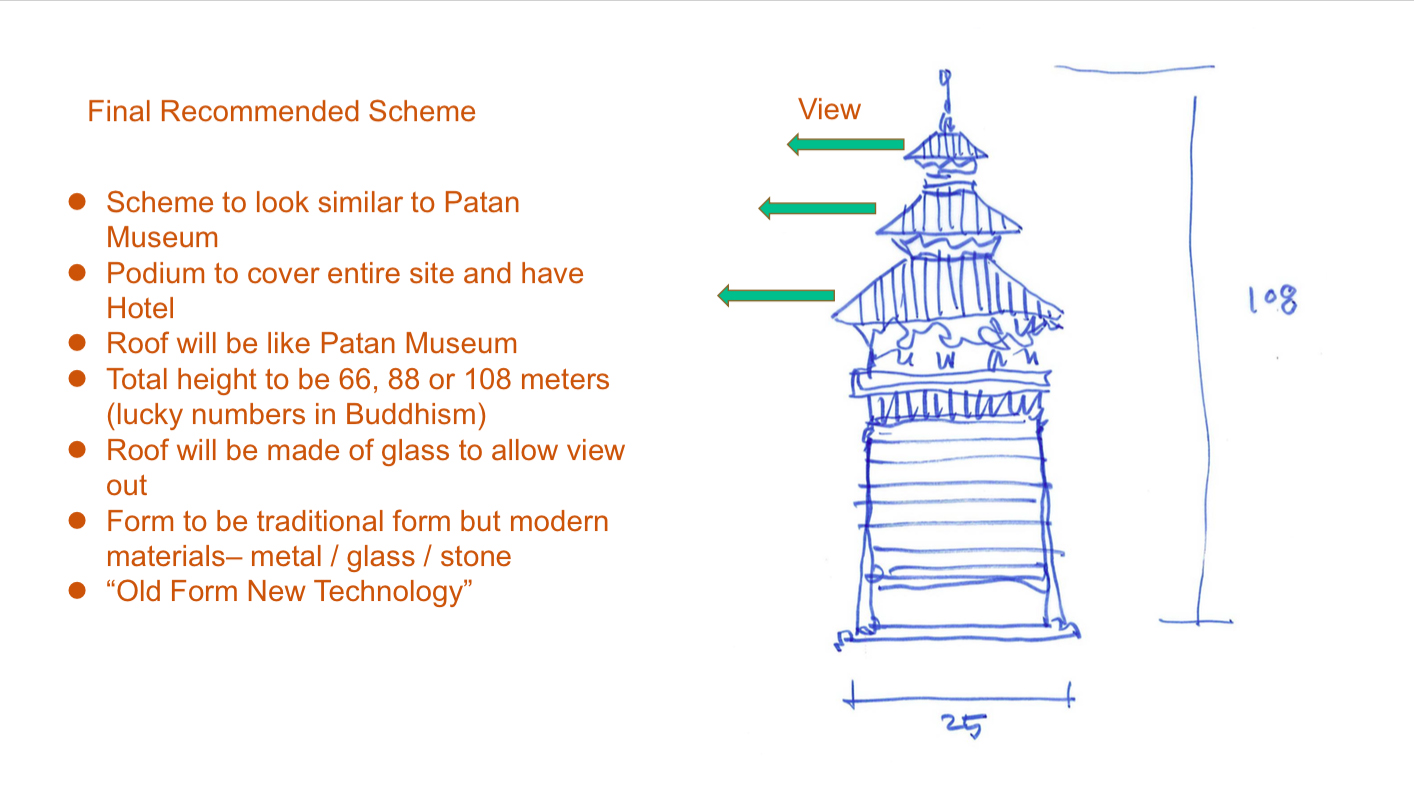

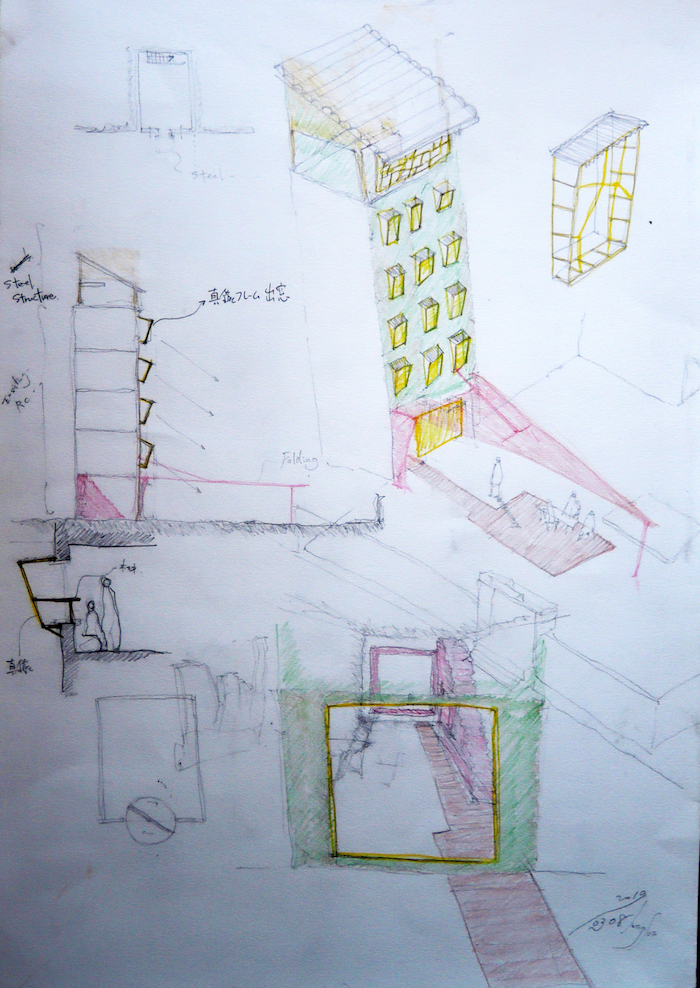

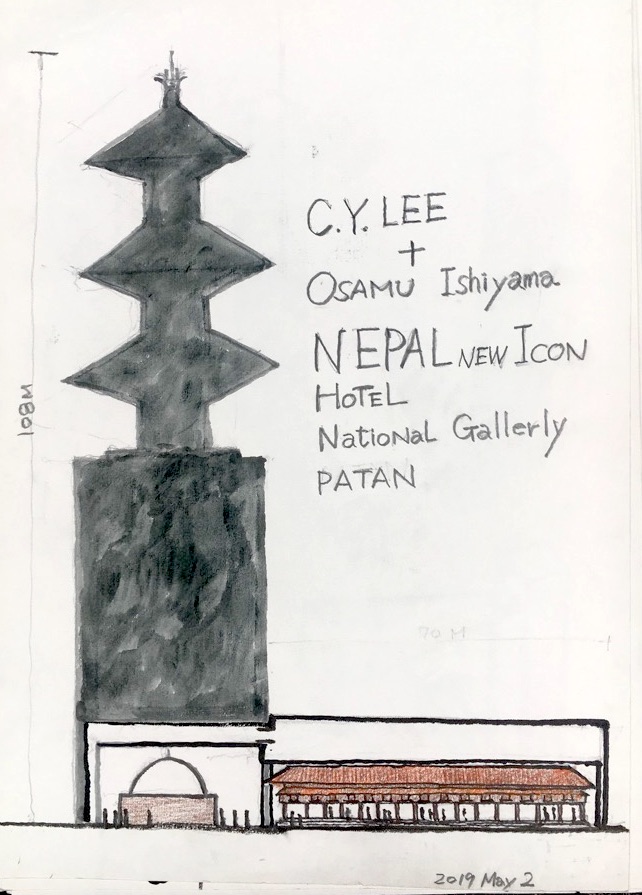

李祖原のスケッチは、シンプル極まれりである。台北101と同じに、ネパールのアイコンをダバースクエアに建てよ、である。 このスケッチを見て、わたくしはこのサイトには建築家としたら彼が一番だと考えた。つまり、わたくしは下支えにまわろう、である。このスケッチの強さは、多くの人々には理解できまい。でもルネサンスにルーツを持つ汎世界的な、これもヨーロッパ思想を今に持ち続けるのが「中国人社会」最大の建築家李祖原である、の大逆説がここに提示されている。

李祖原のスケッチは建築家としての最強であり、わたくしのスケッチは最弱であろう。

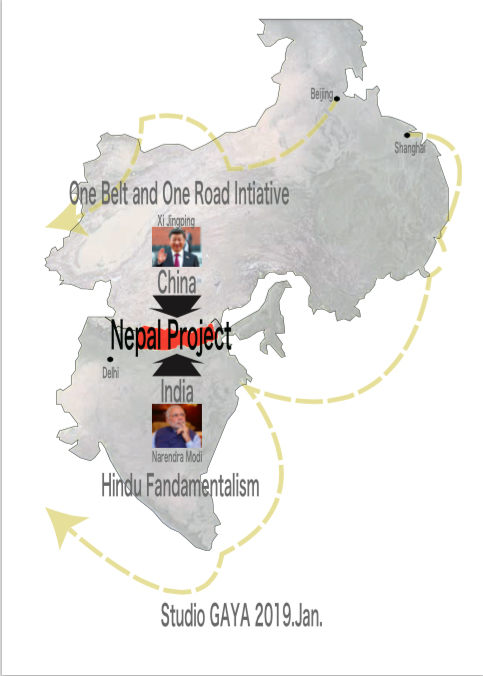

冒頭に、ネパールを取り巻く地政として南のモディ首相のヒンドゥ原理主義、そして北の習金平中国国家主席の拡大グローバリズムとしての共産主義を掲げた。 この単純明解な図式に、李祖原はキチンと反応してくれたのである。つまり、根本が揺らぎない。台北101の根本思想と同一である。国家の存在形式=意義への図太い直感があり、それへの建築家としての自信がある。 台北の未来に対する残さねばならぬ記念碑性の決勝そのものがある。

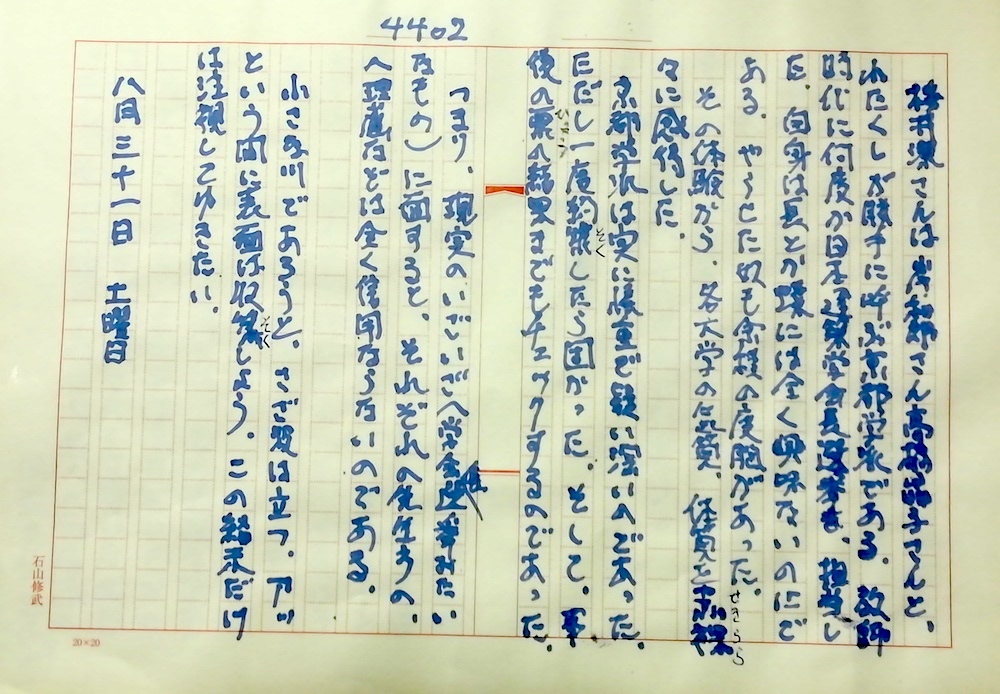

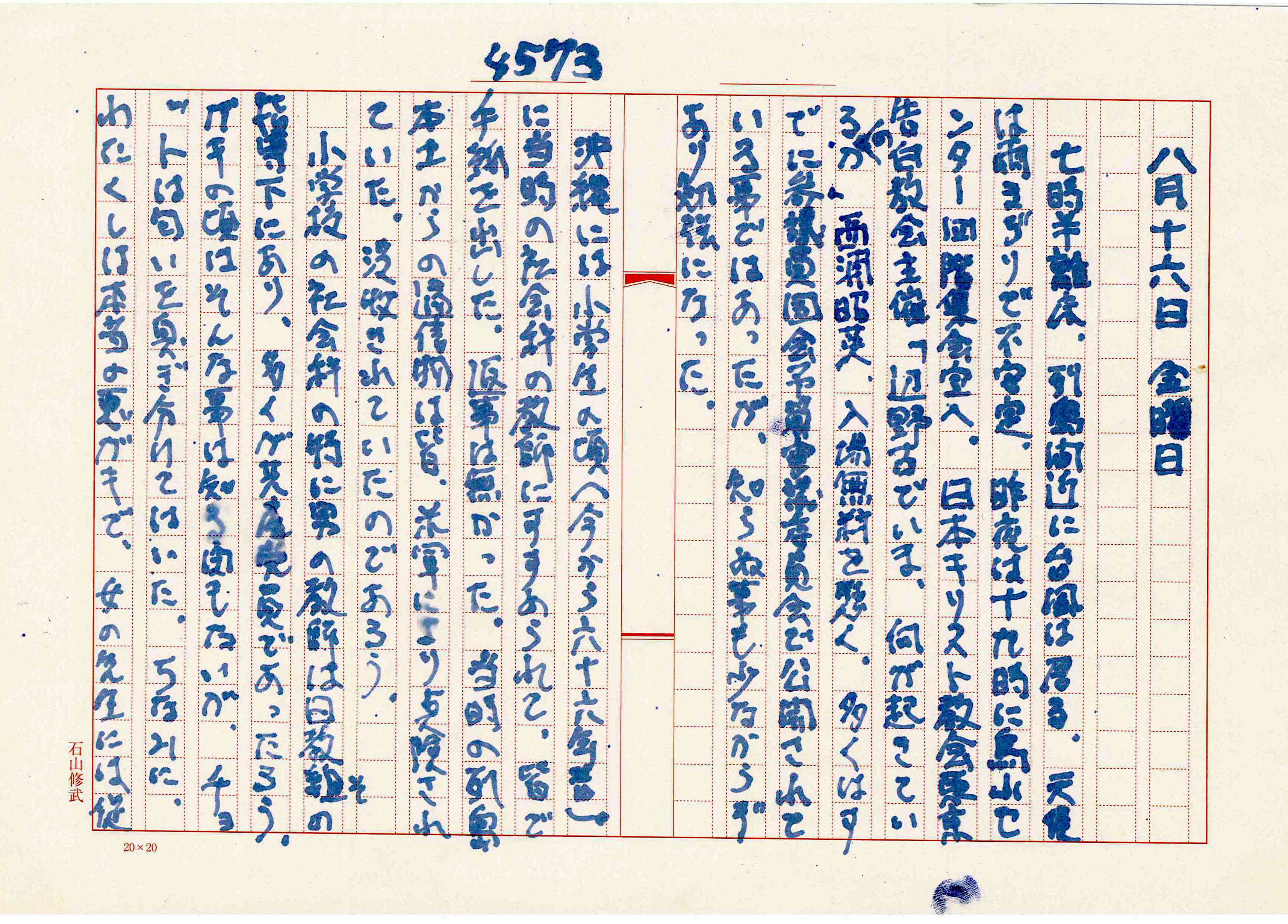

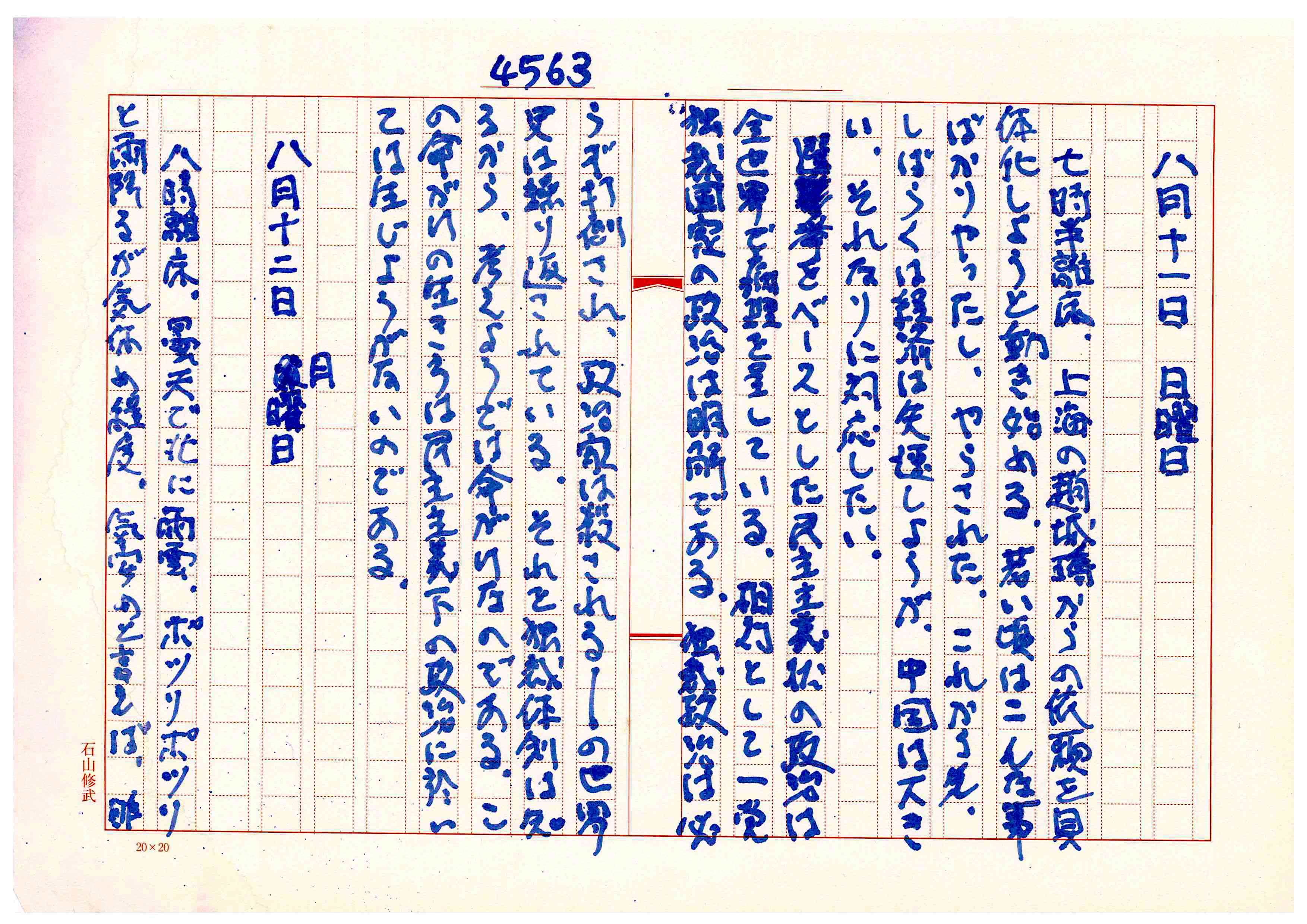

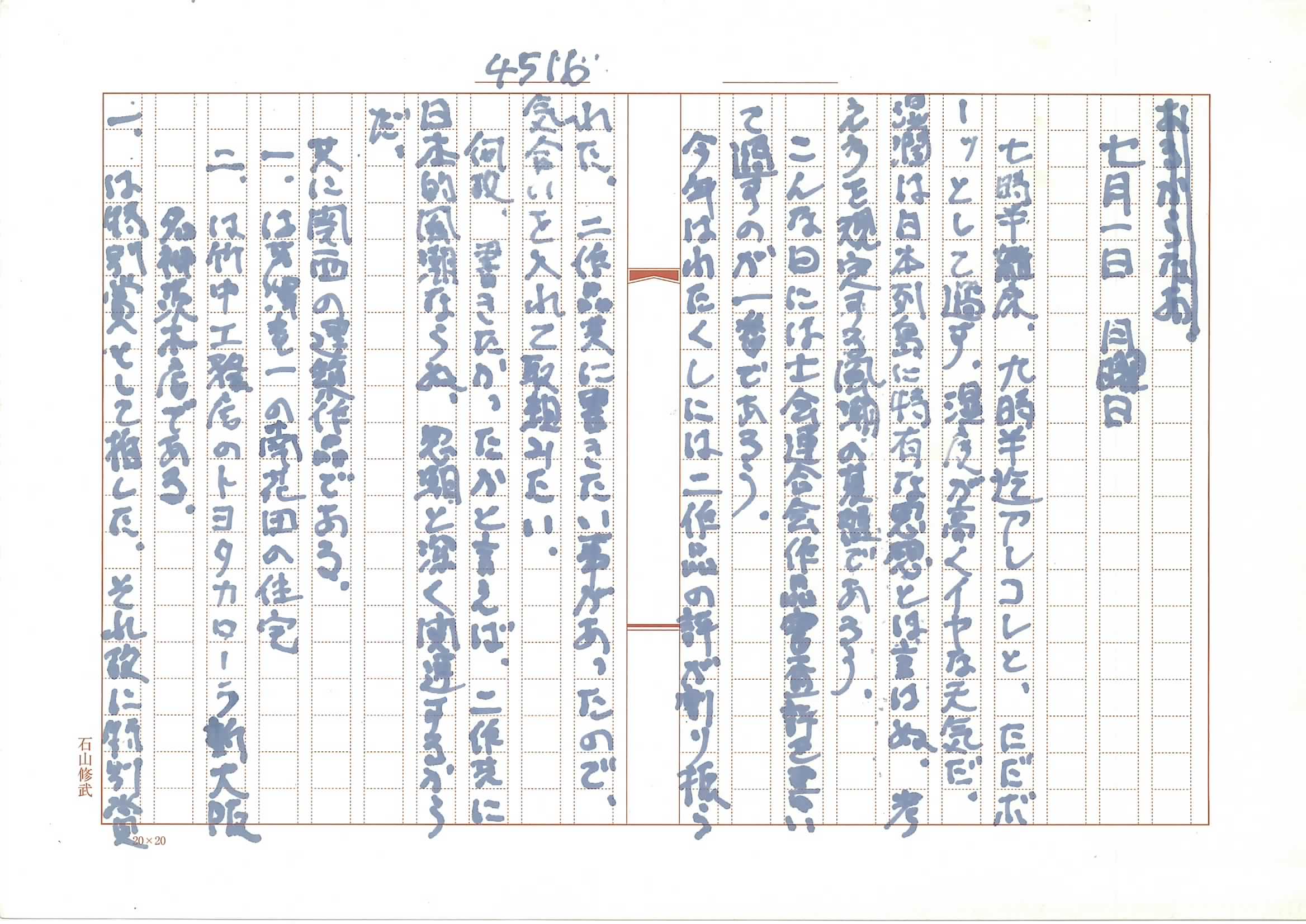

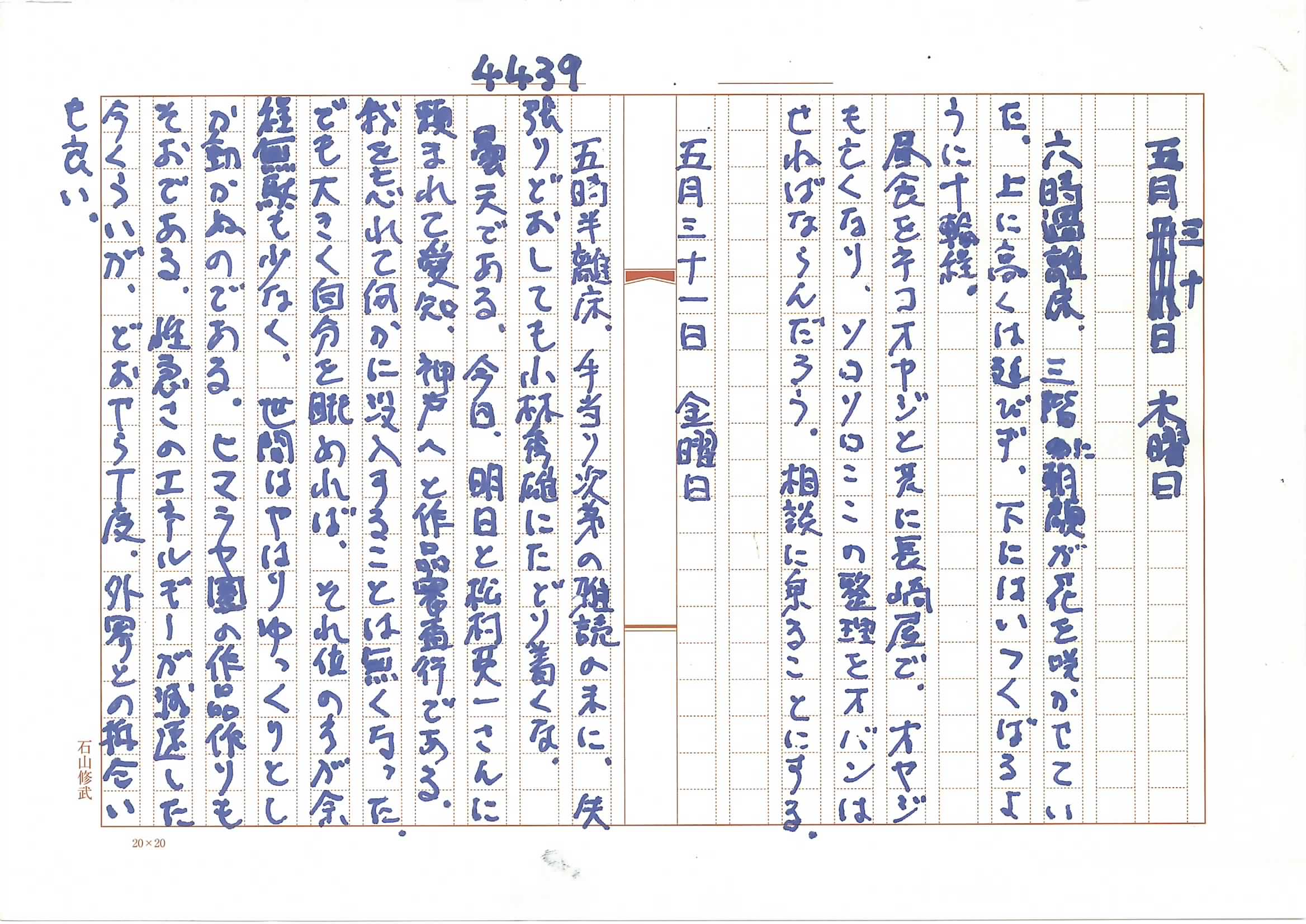

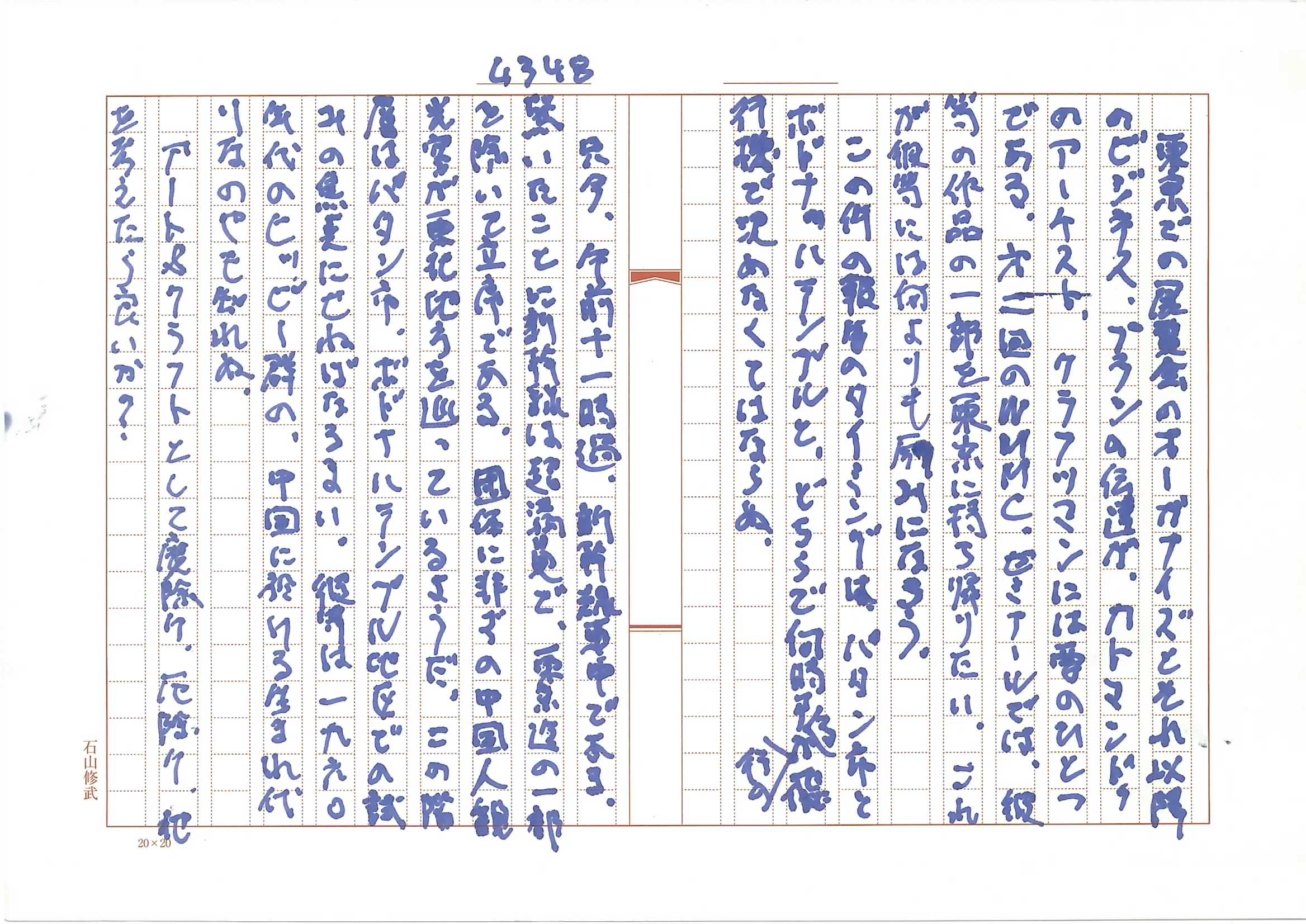

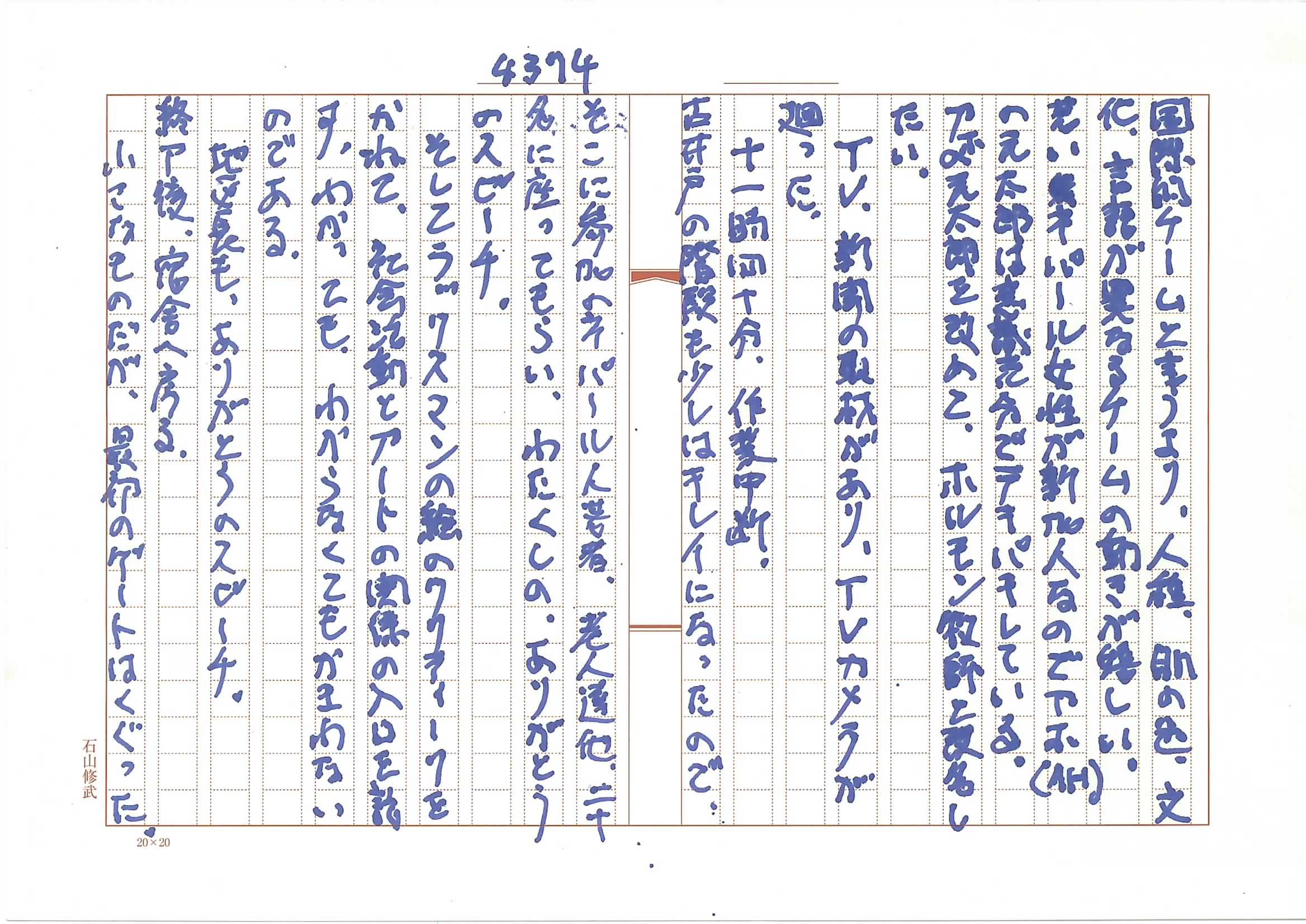

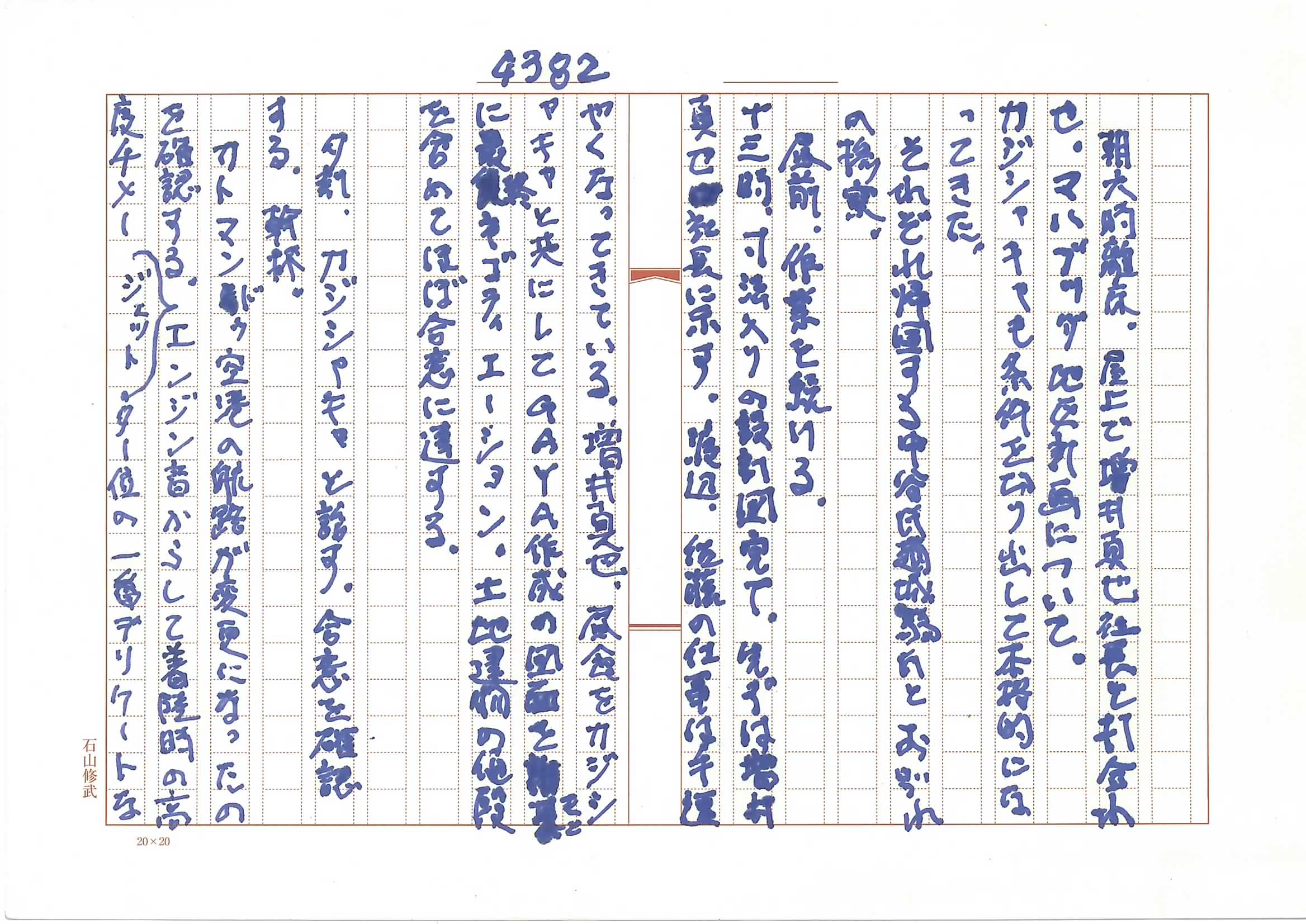

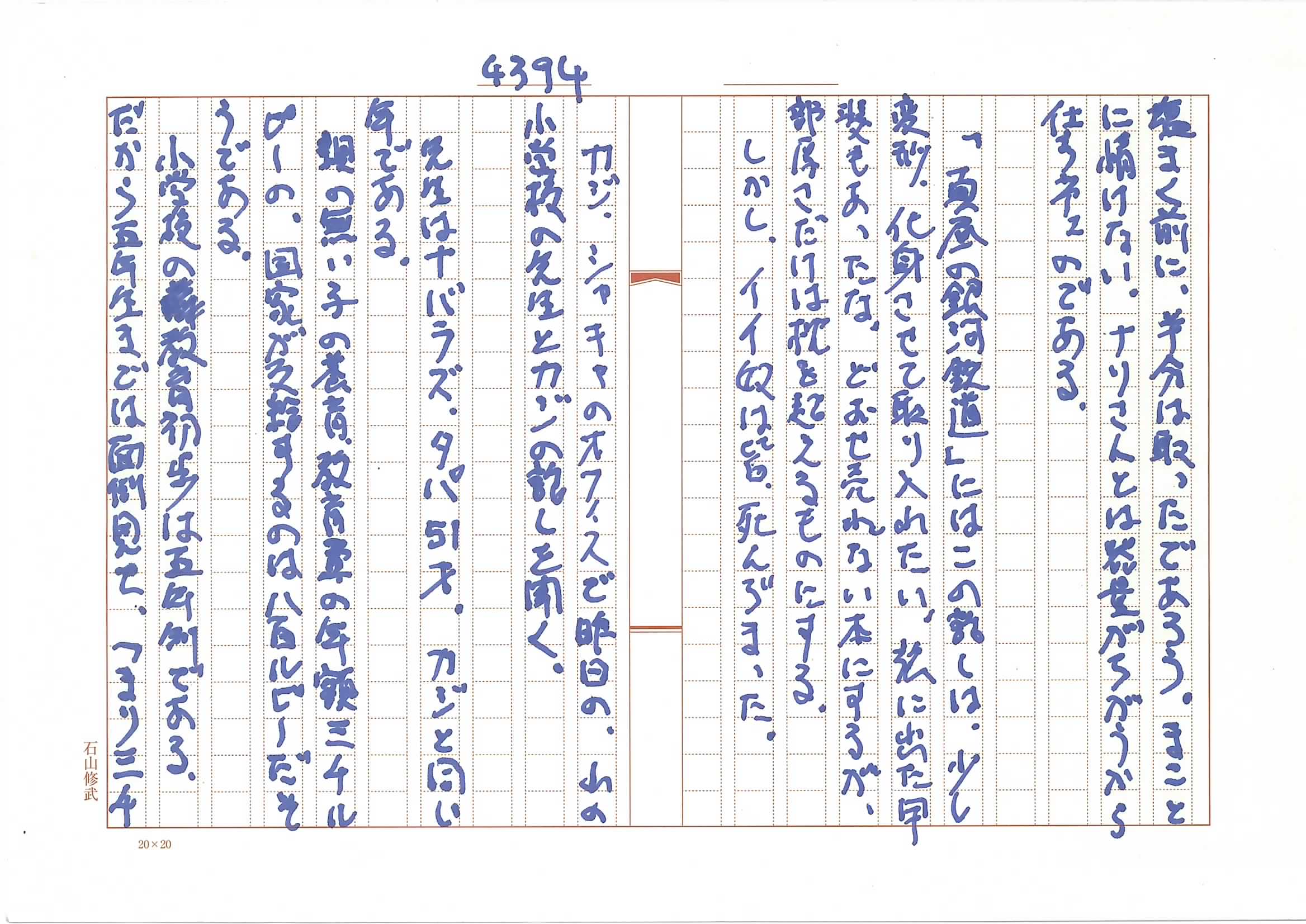

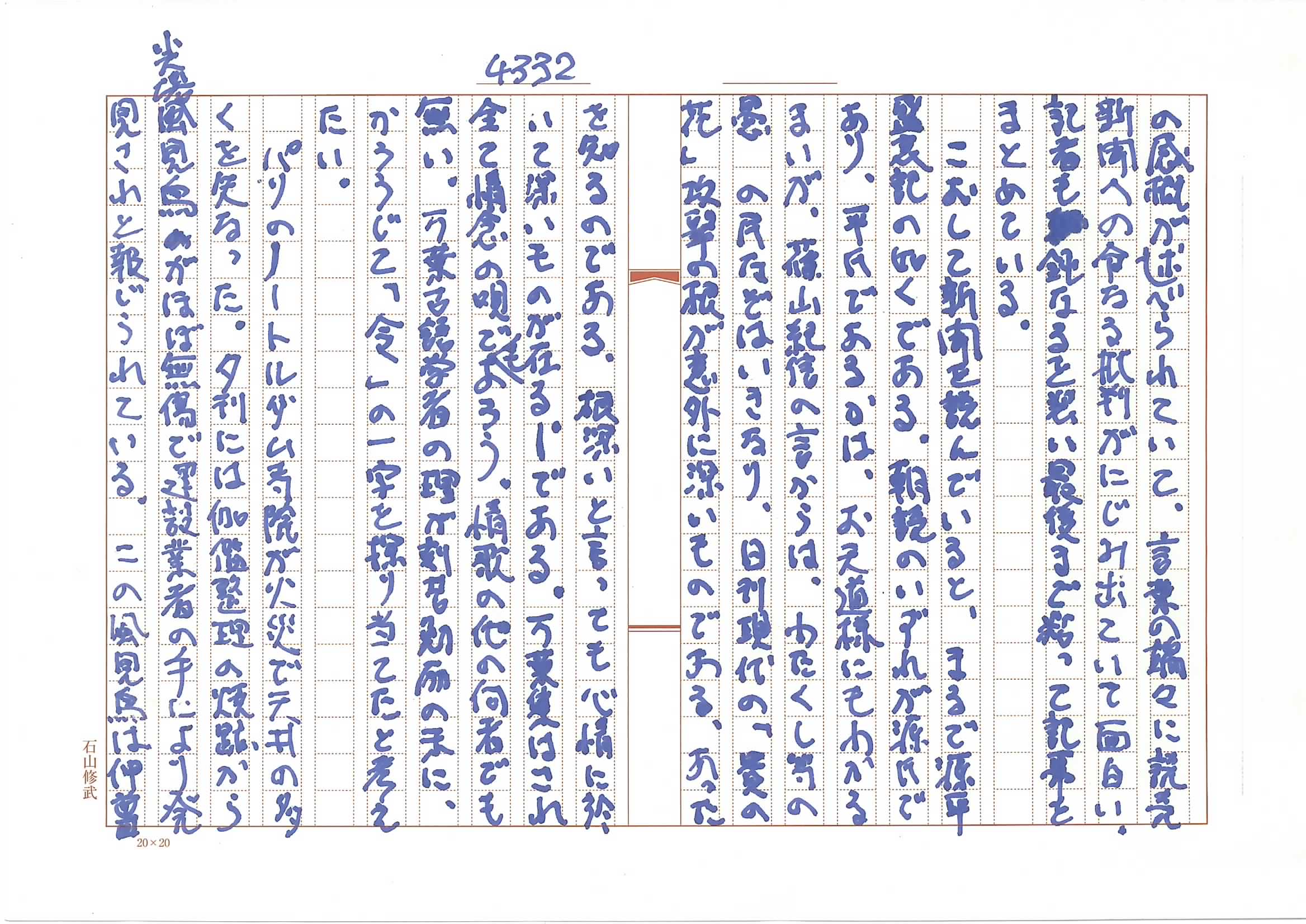

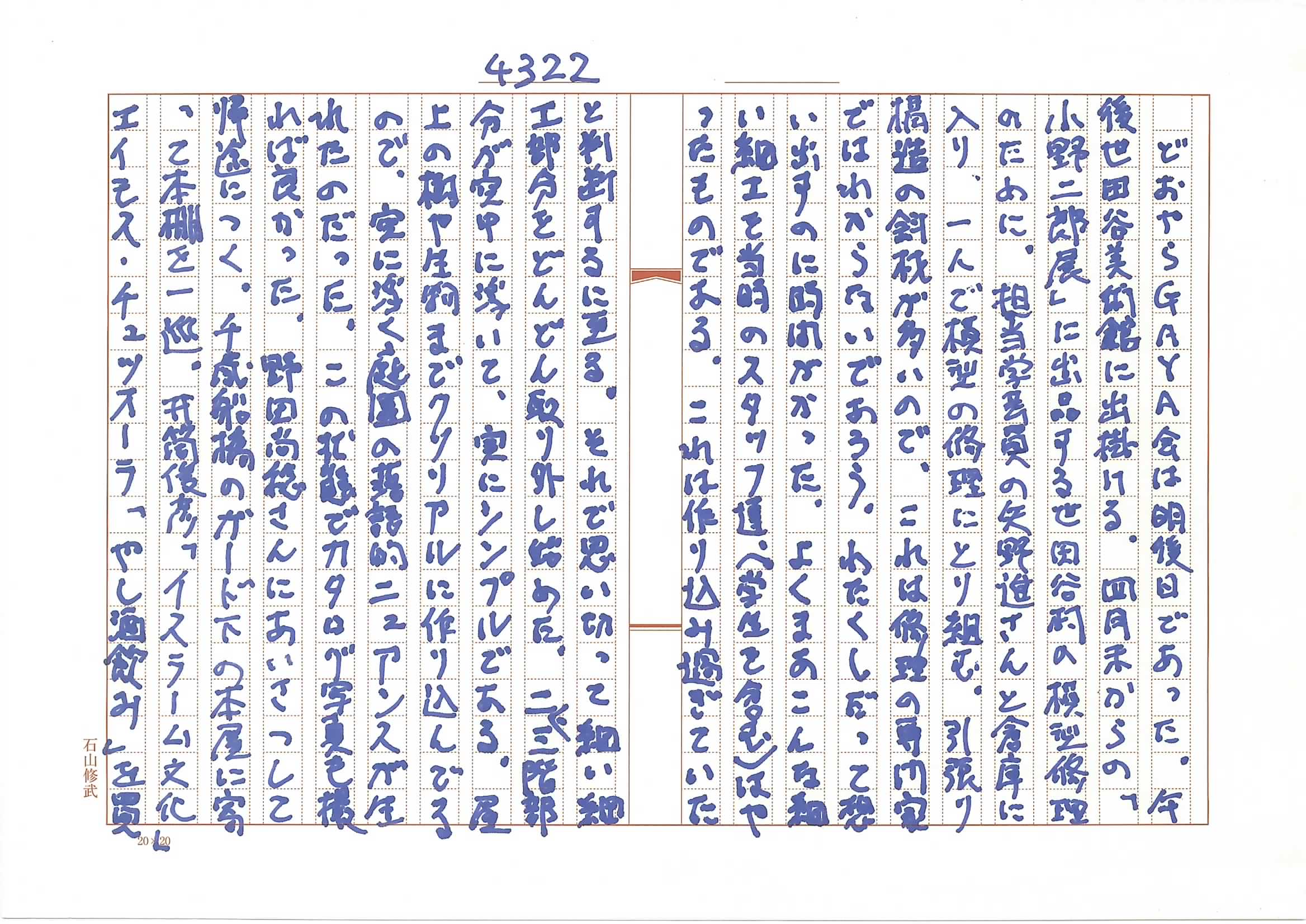

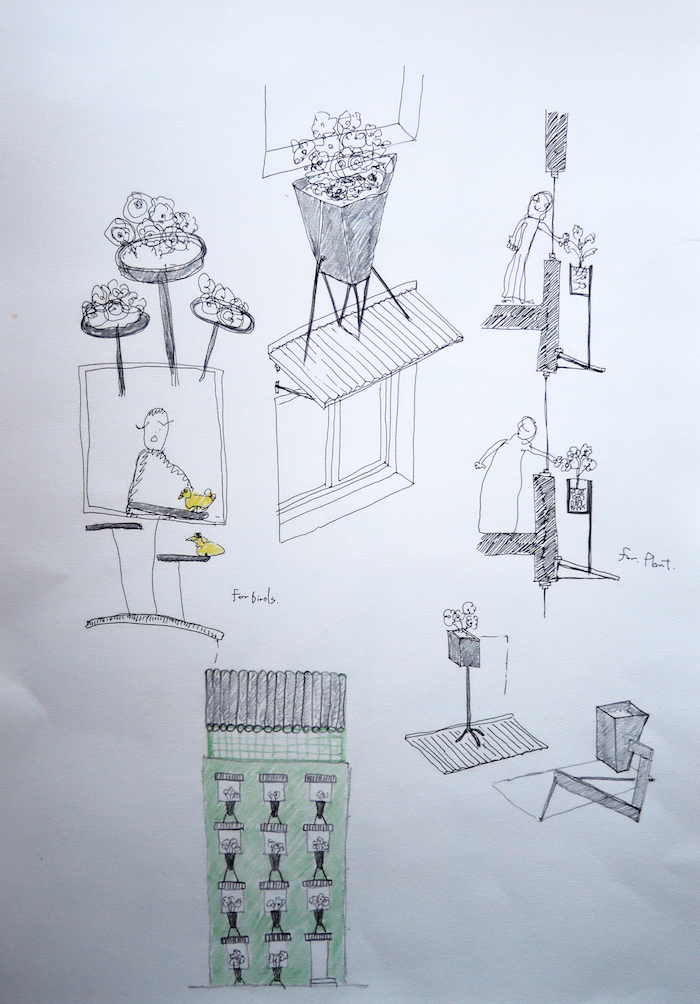

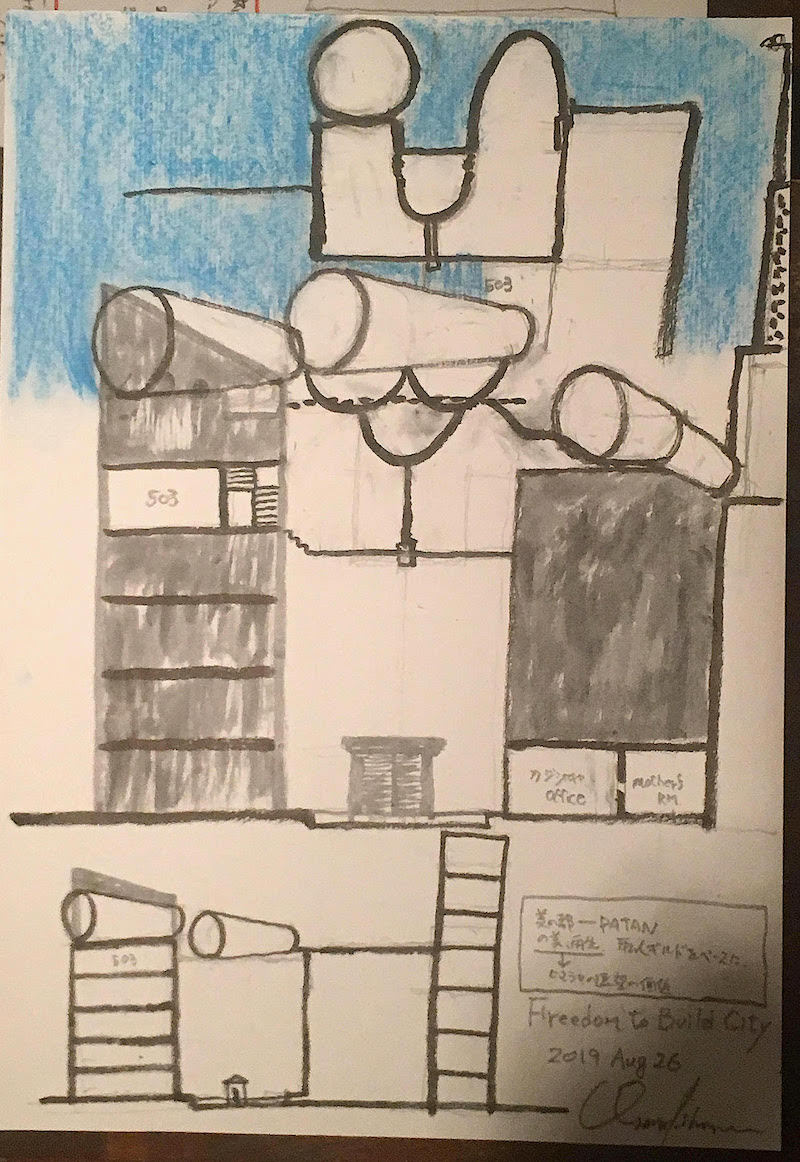

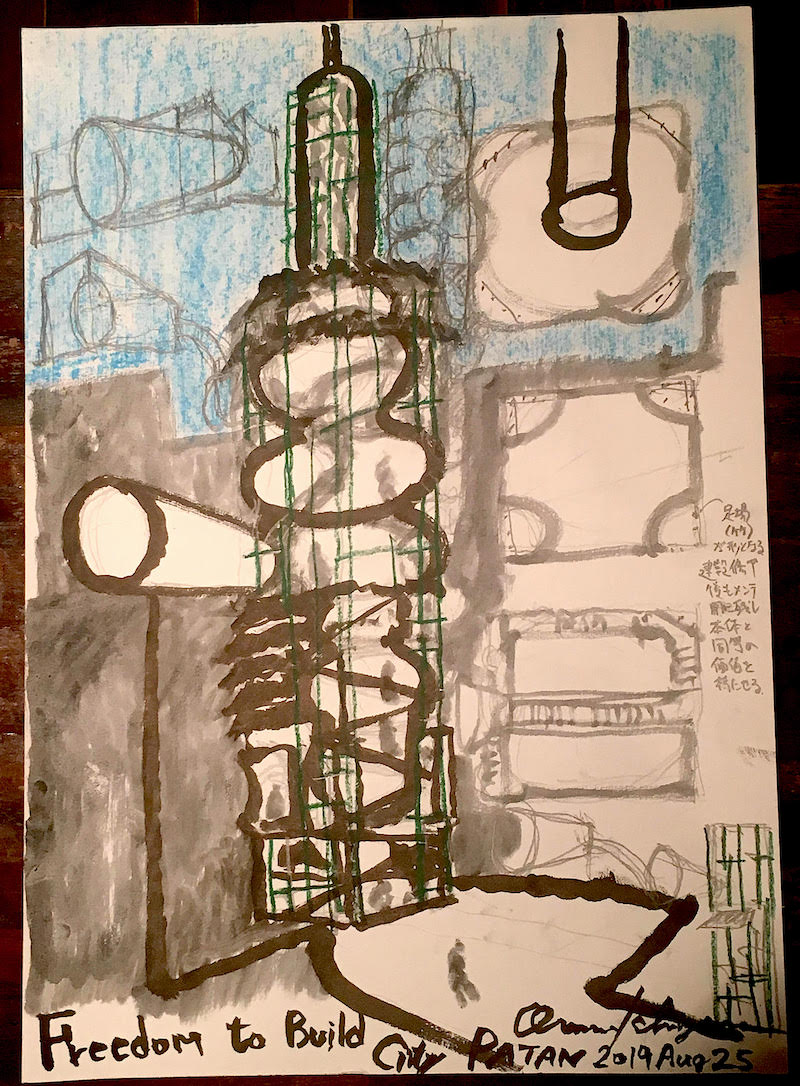

わたくしのスケッチは自己キャリアの再編集である。 「キミの建築はいつも何故そんなに小さいのか」への彼の批評への答えでもある。そお意識せぬと一切の意味がなくなる。 全て実現することが出来なかった。実現はし得ても不十分なもので終わった。 これらは全て日本では実現し得ぬことに価値がある。そお考えねばわたくしの存在の意味がない。それでネパールで再挑戦するのである。

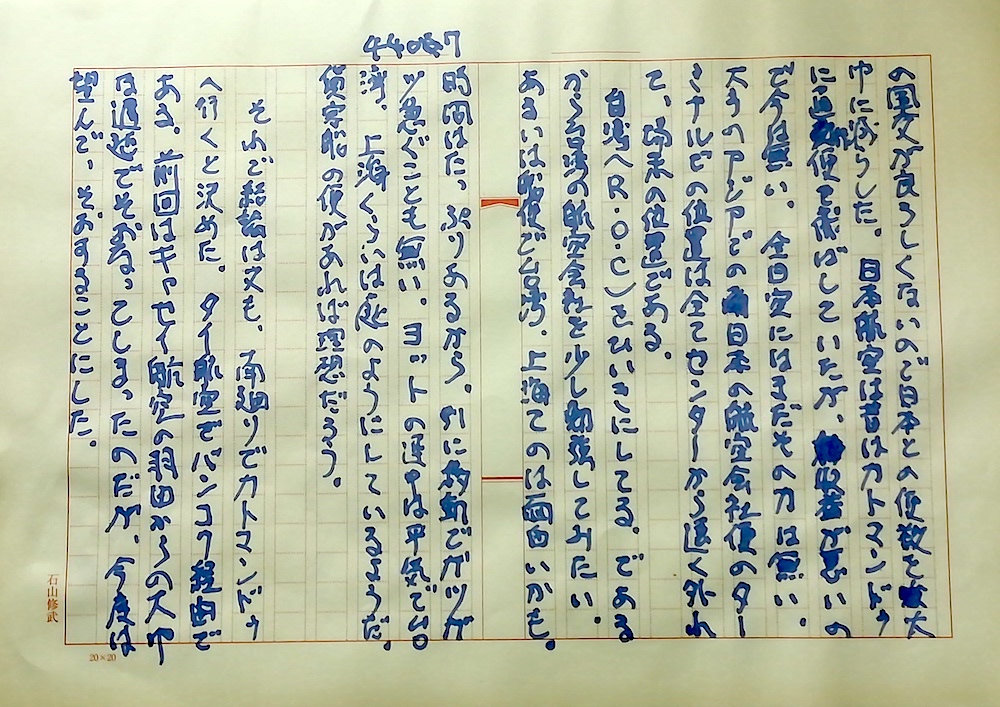

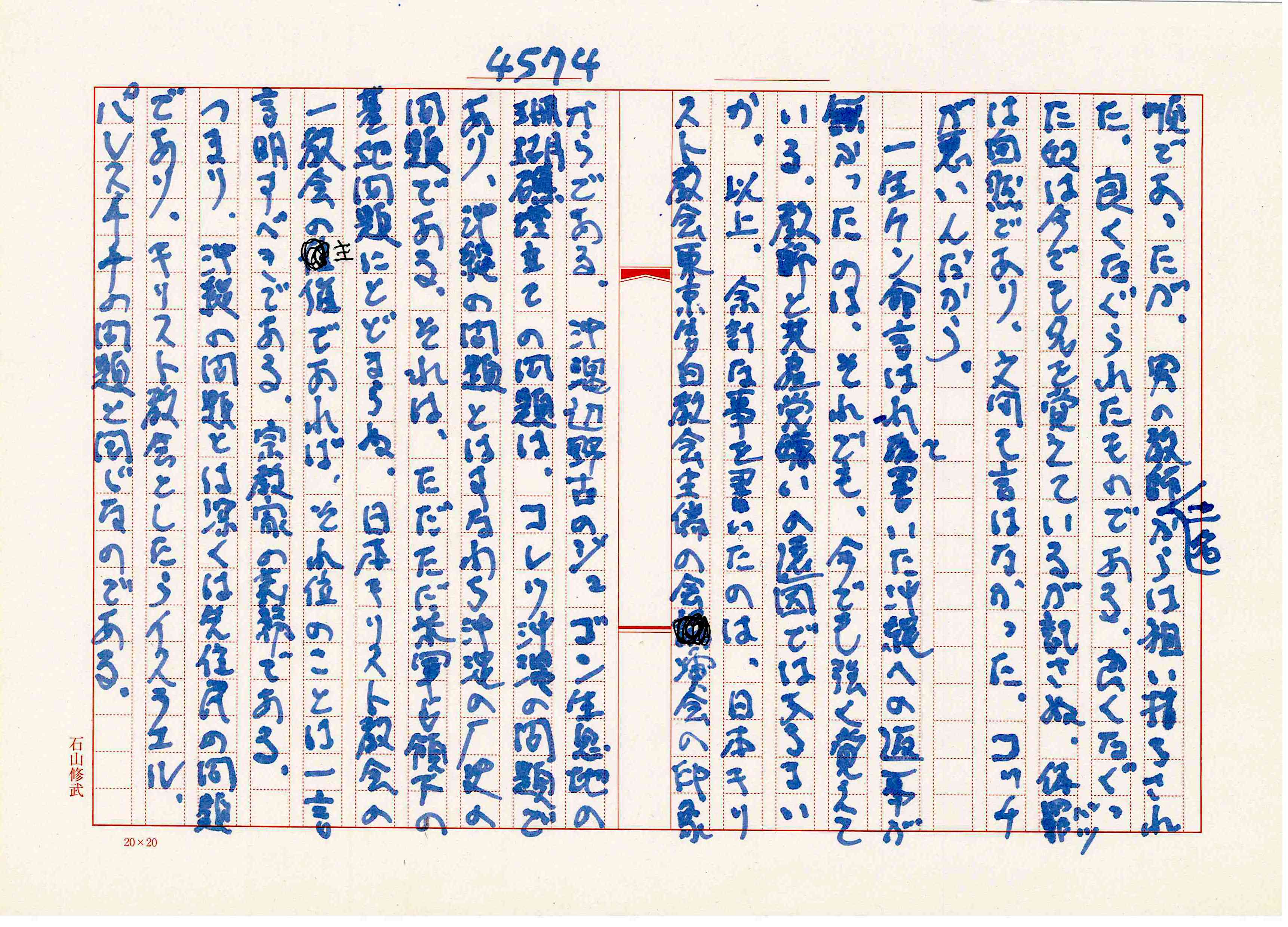

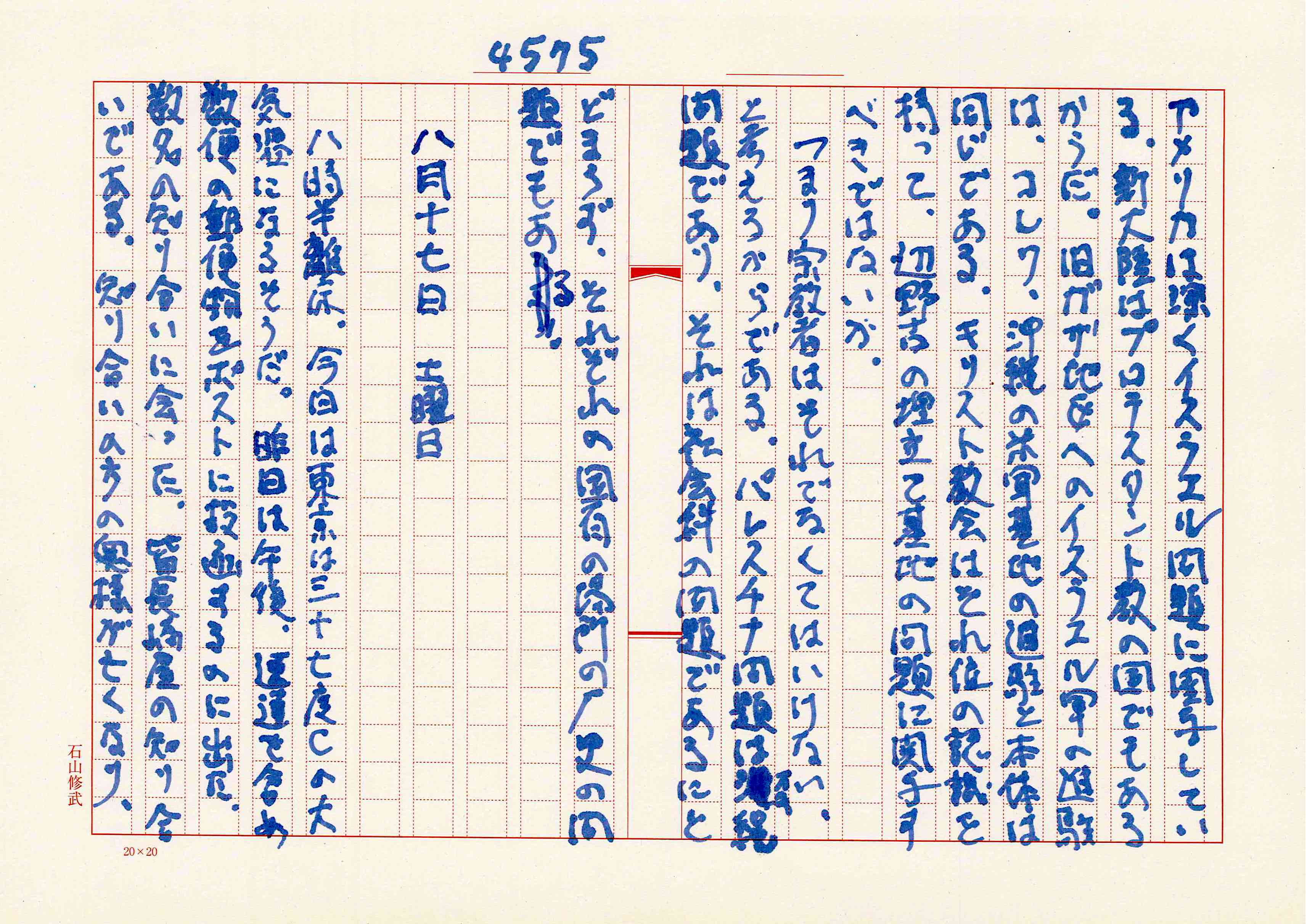

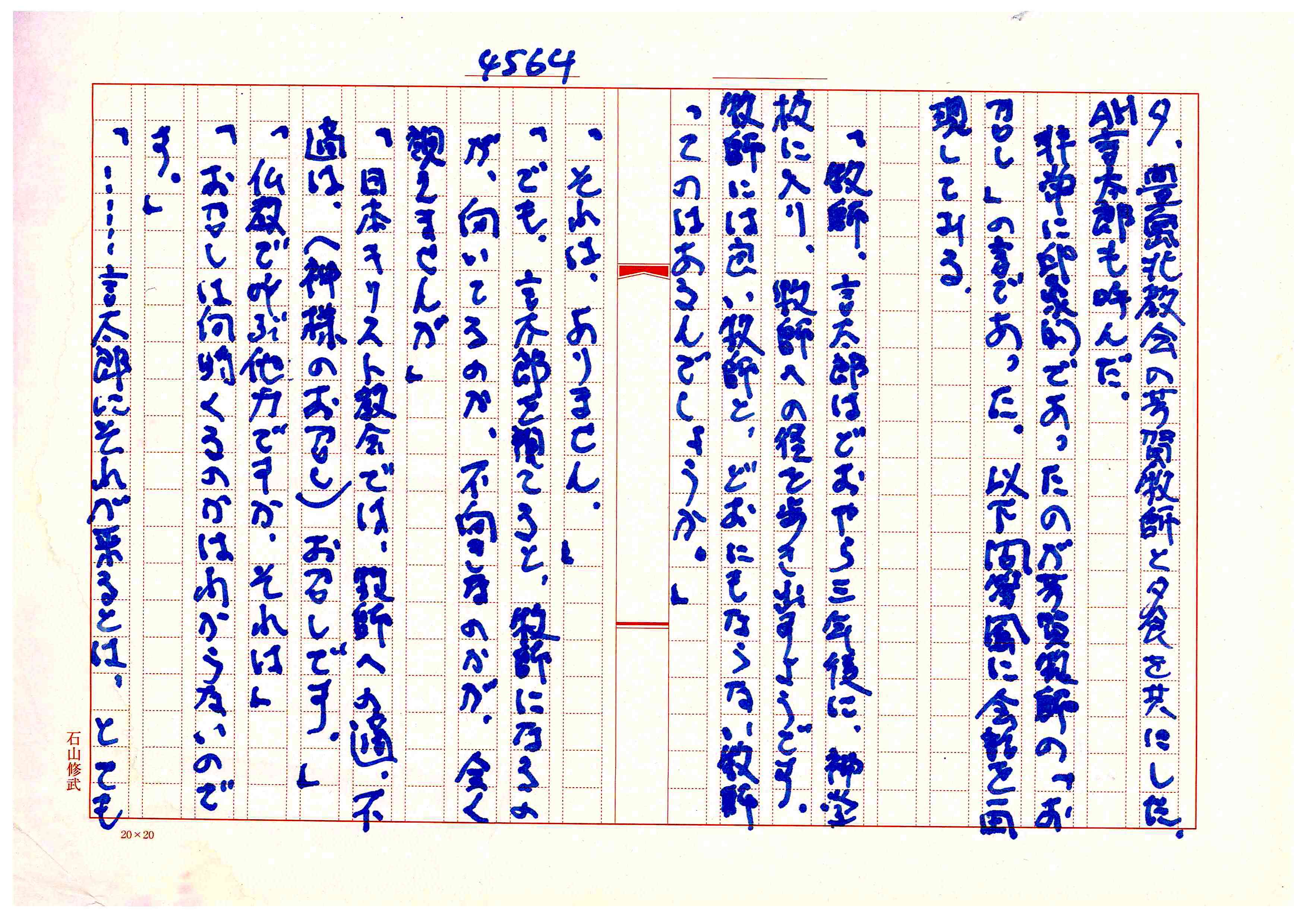

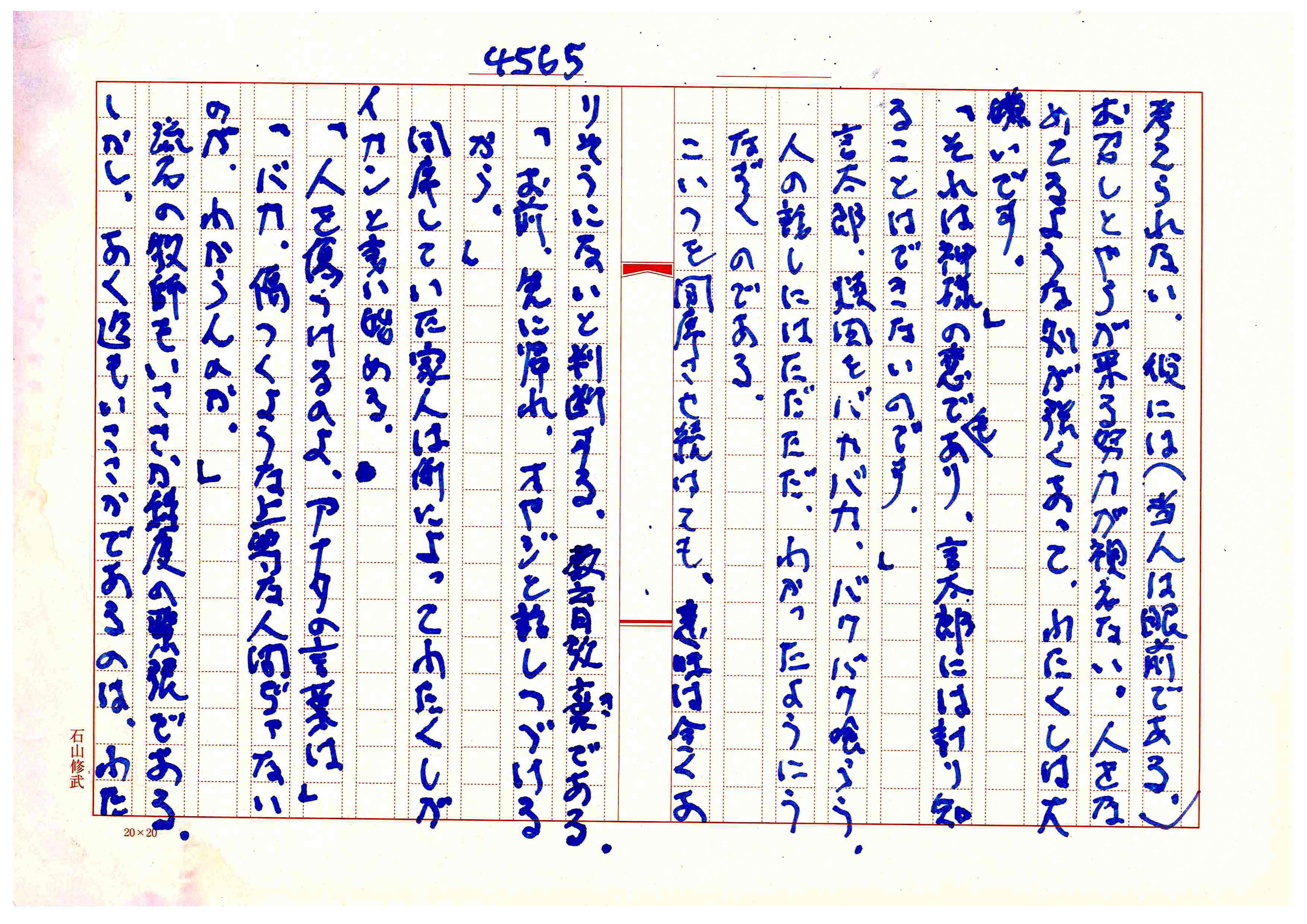

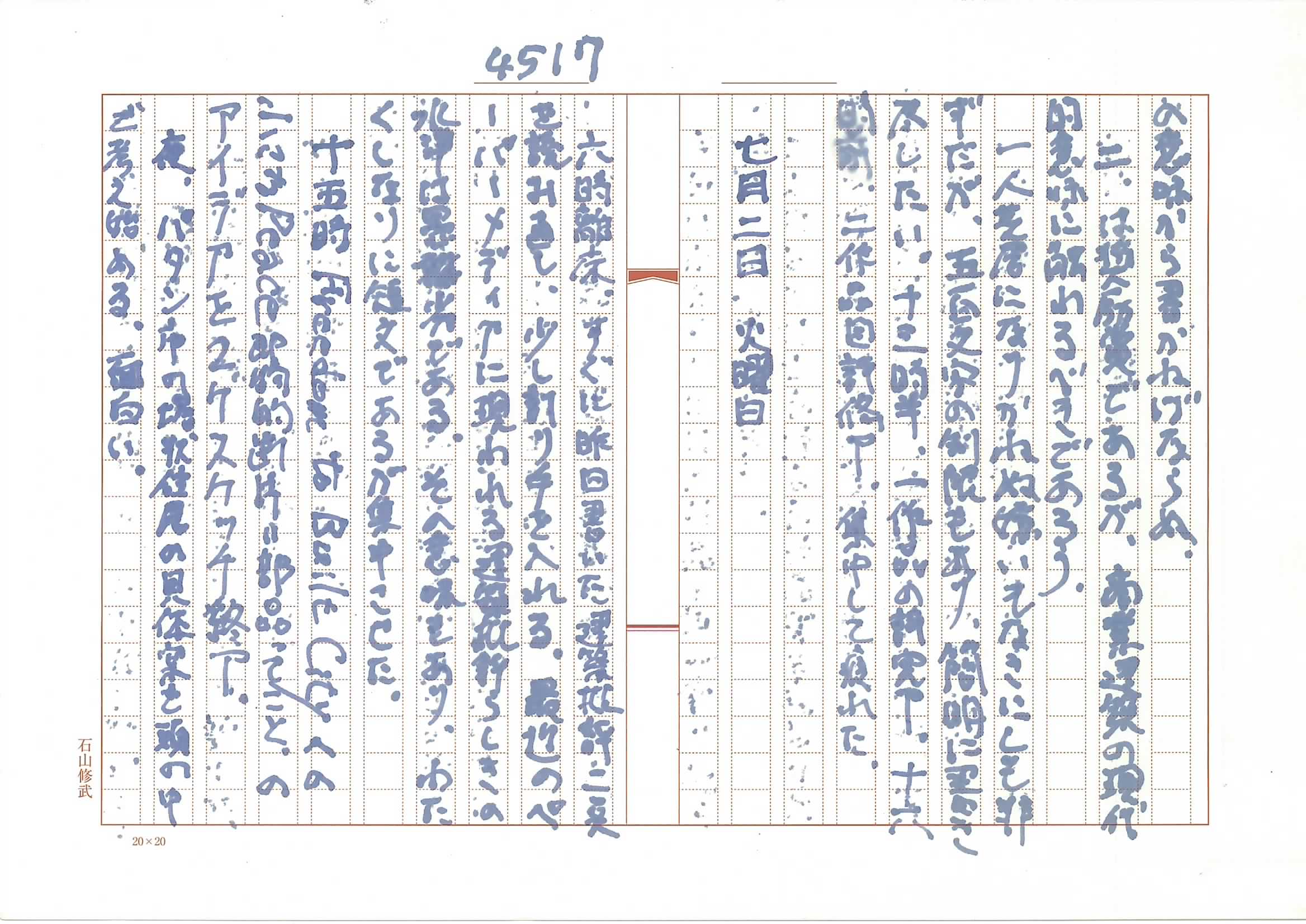

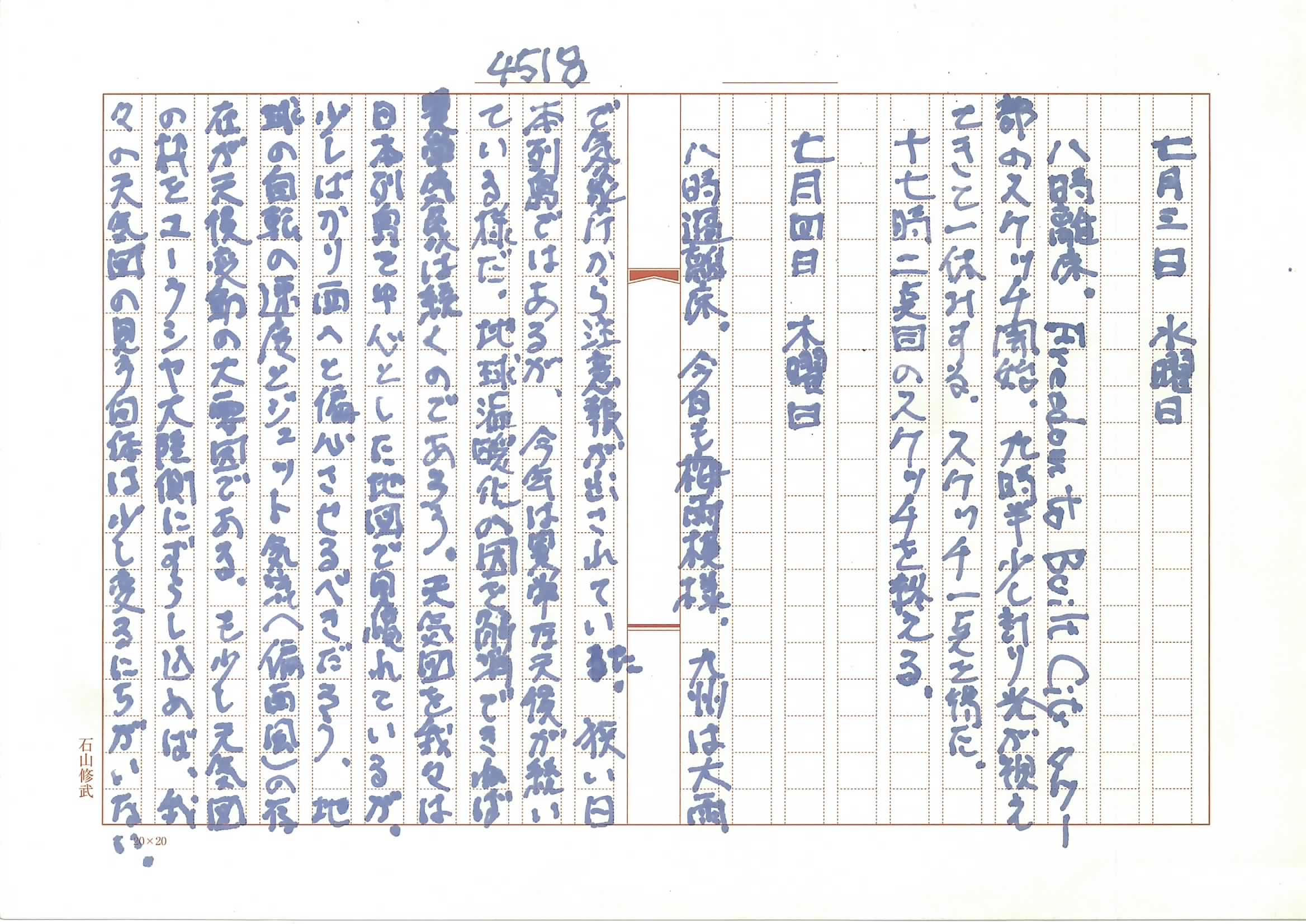

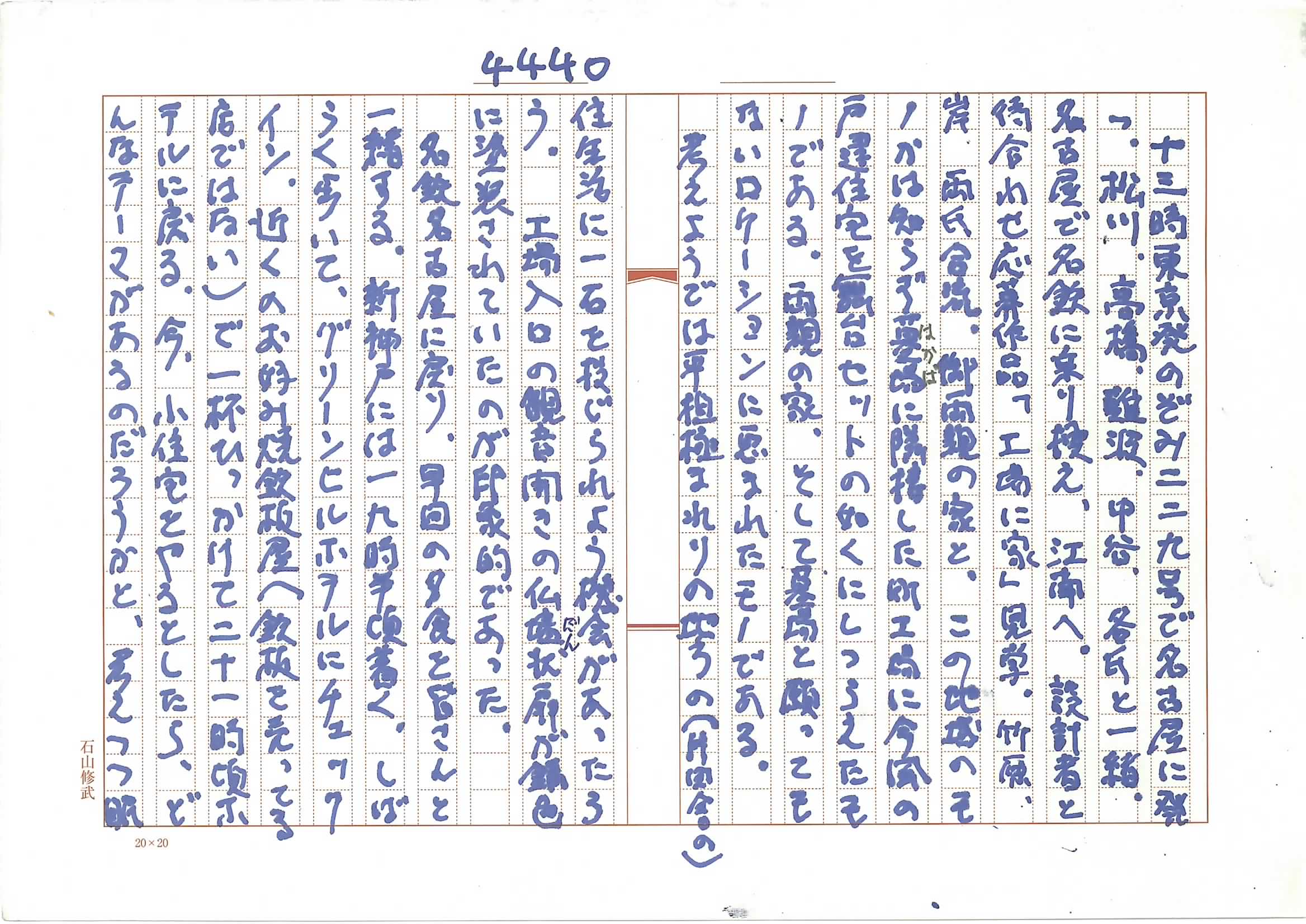

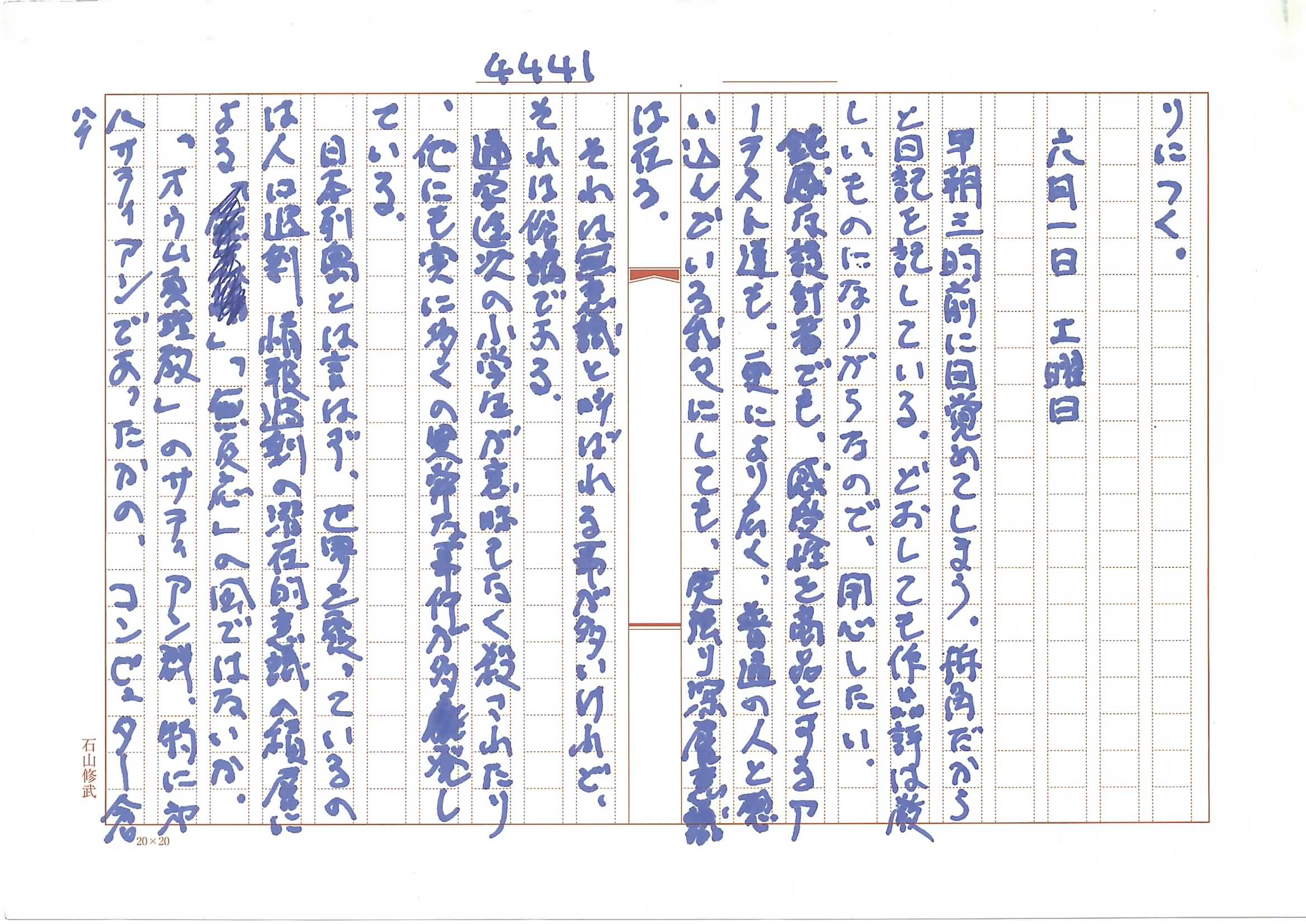

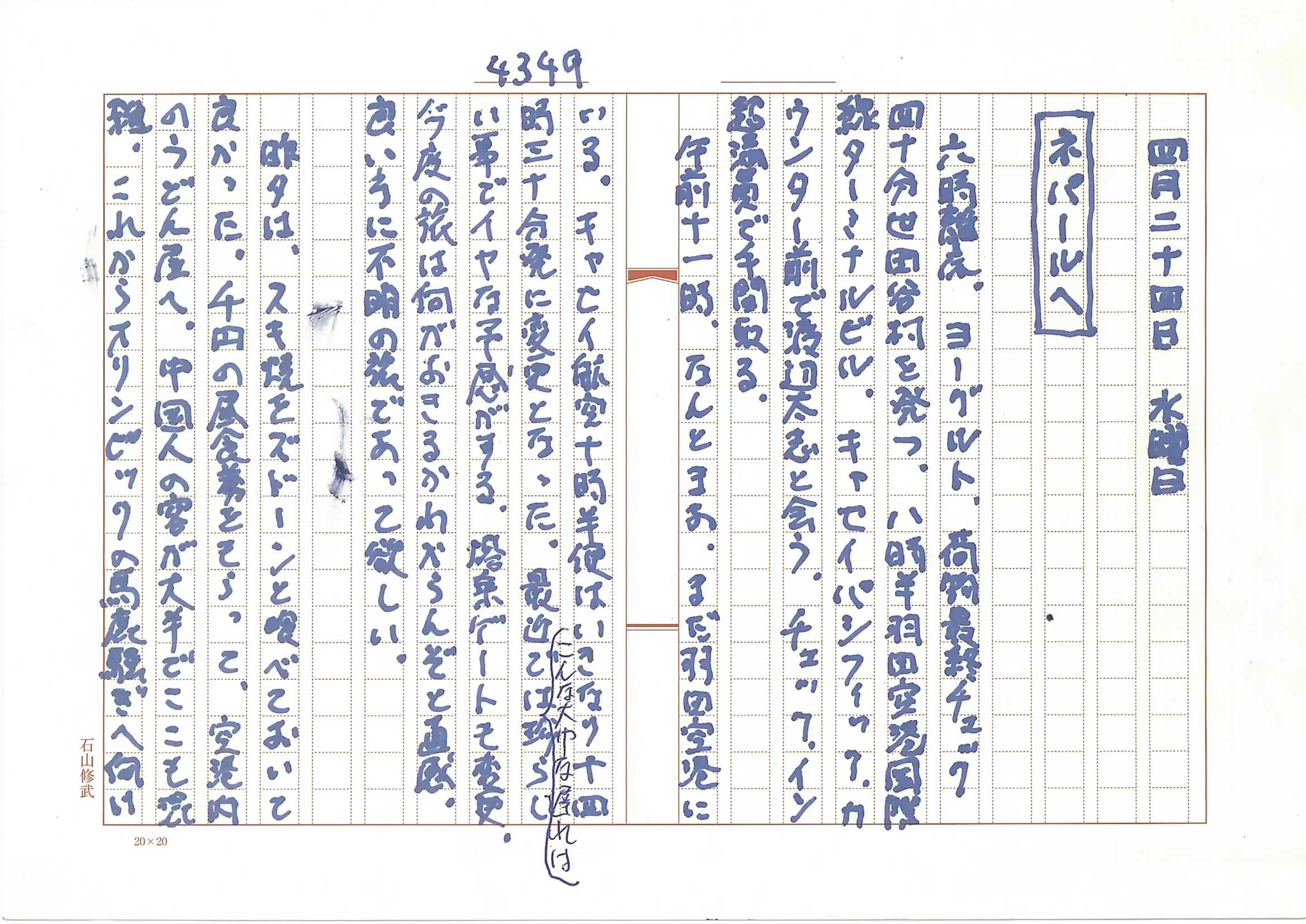

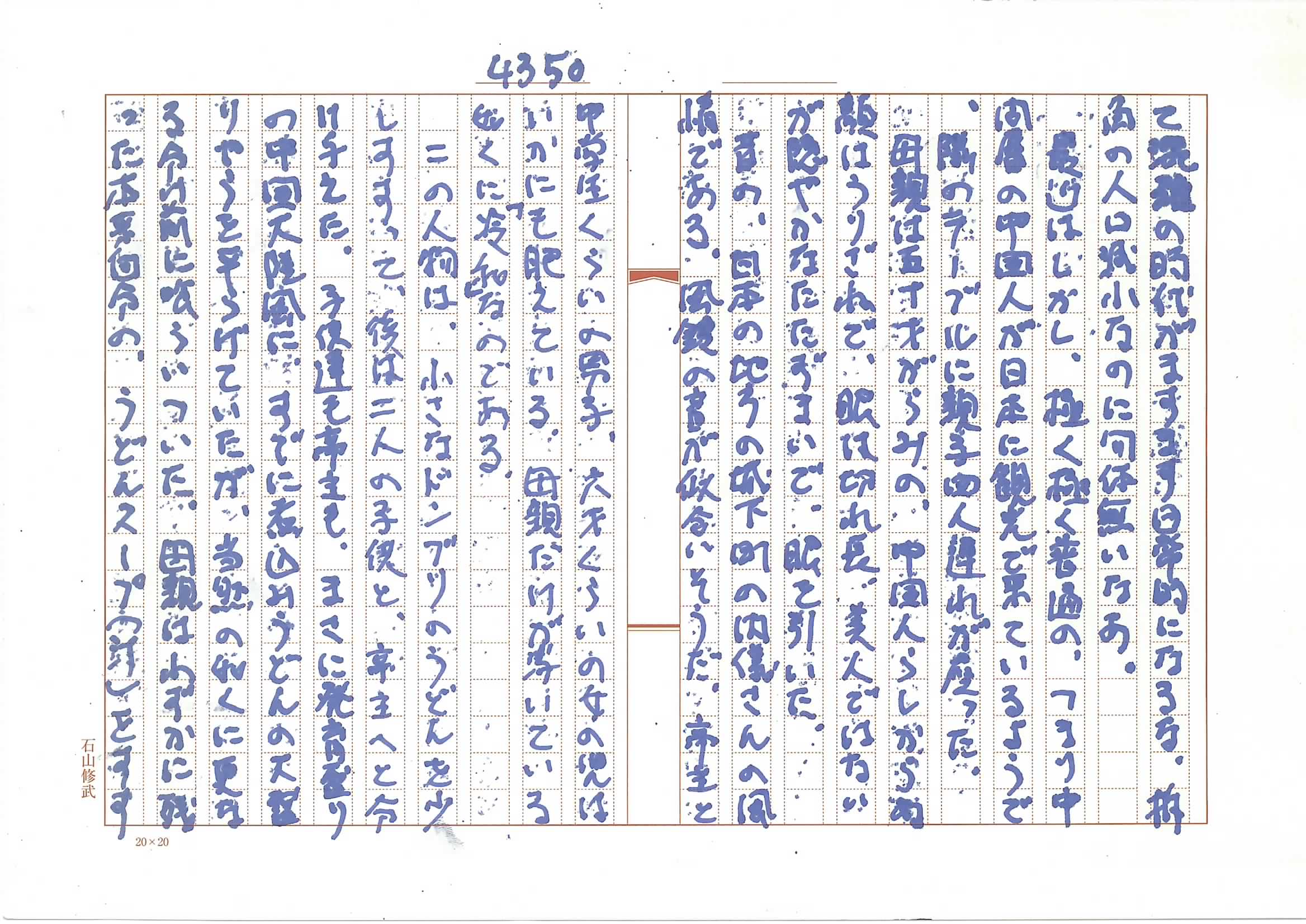

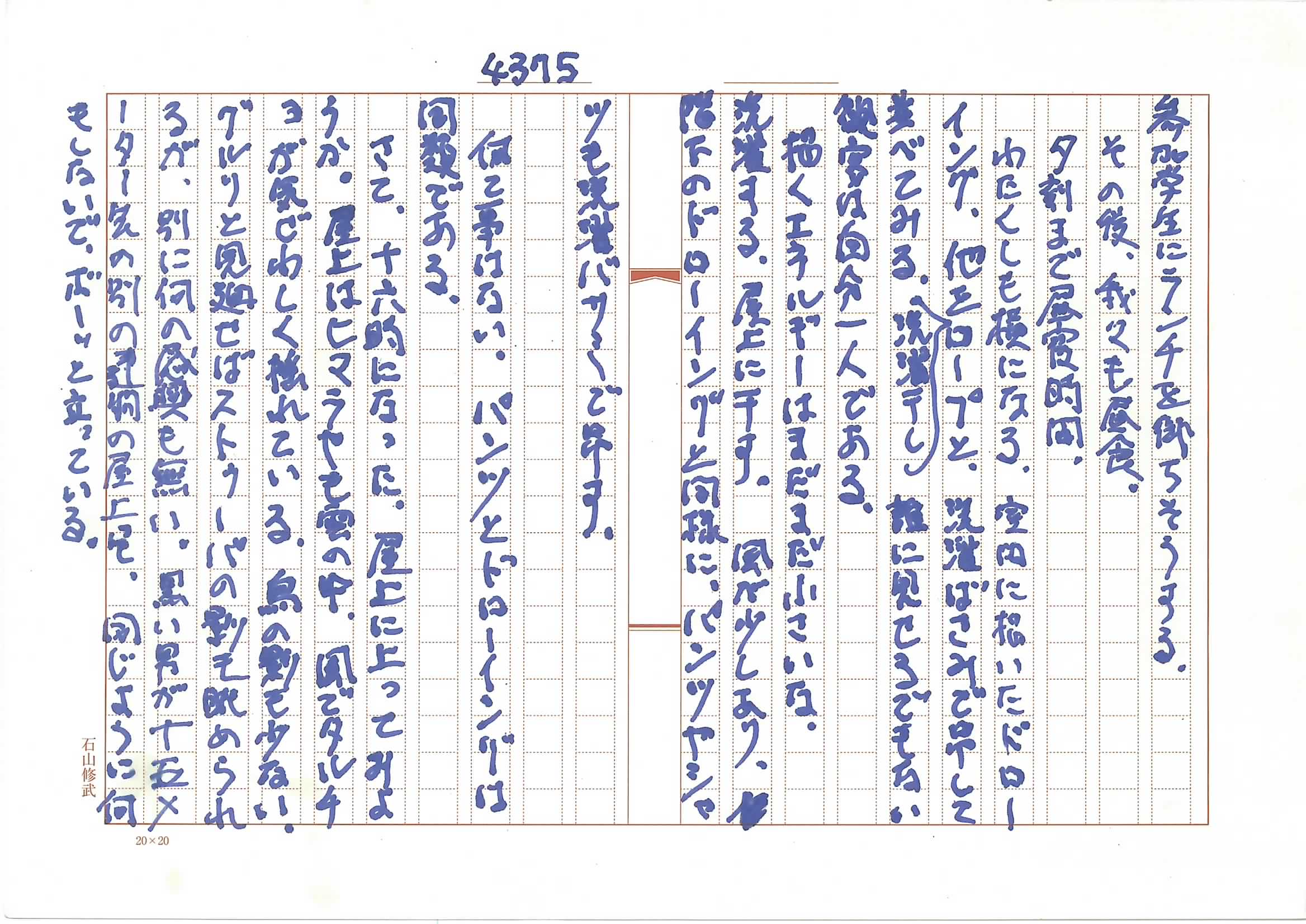

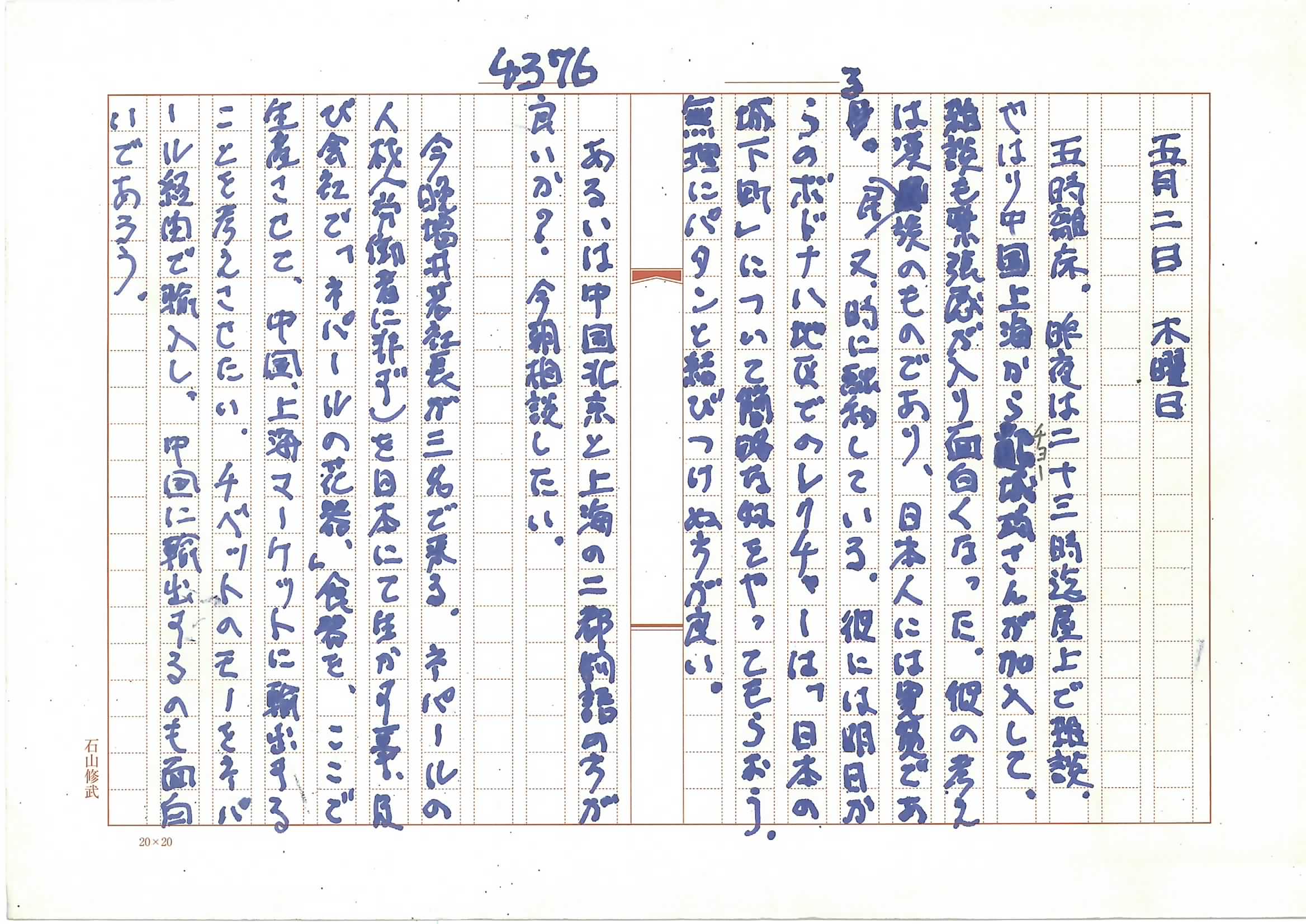

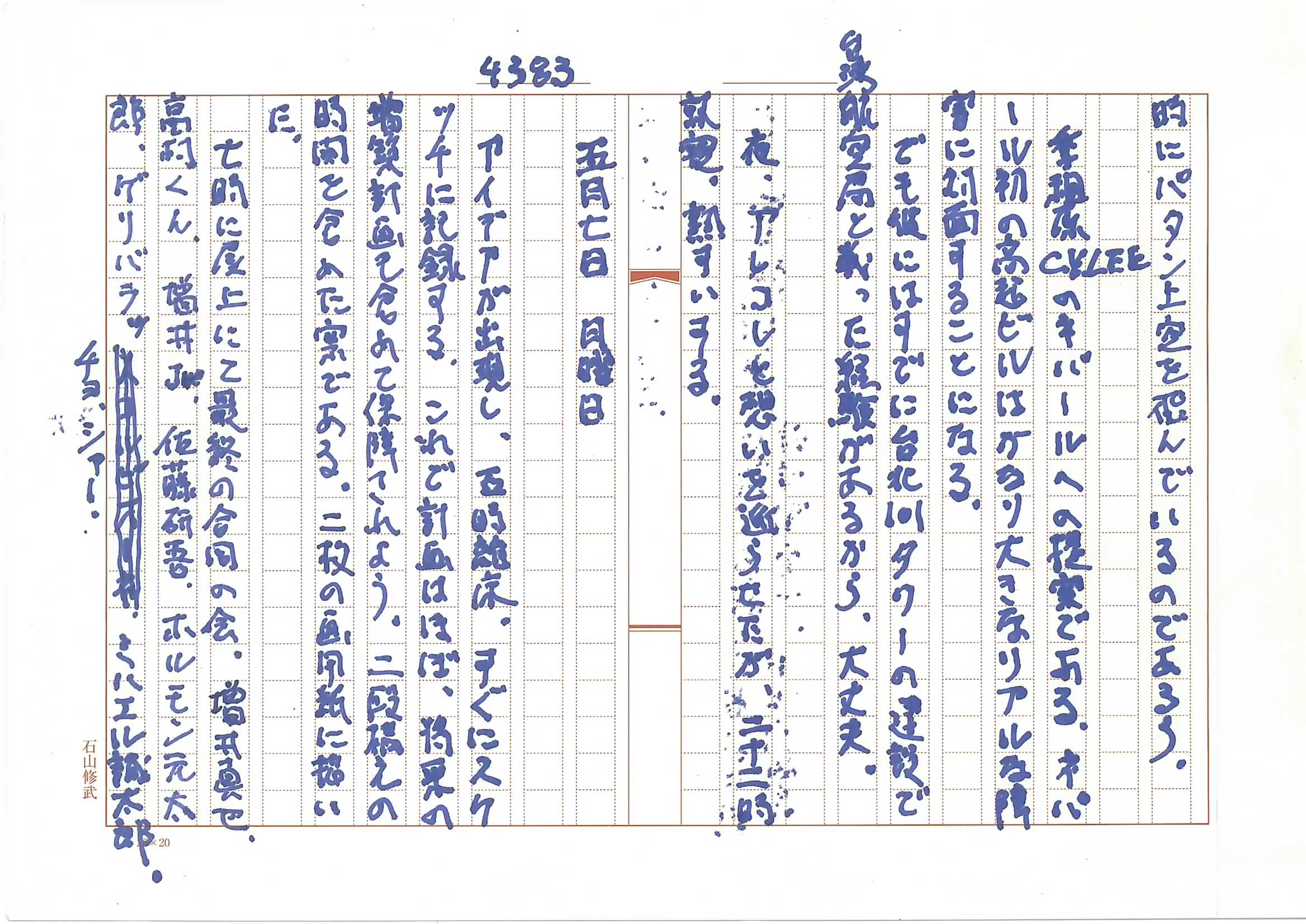

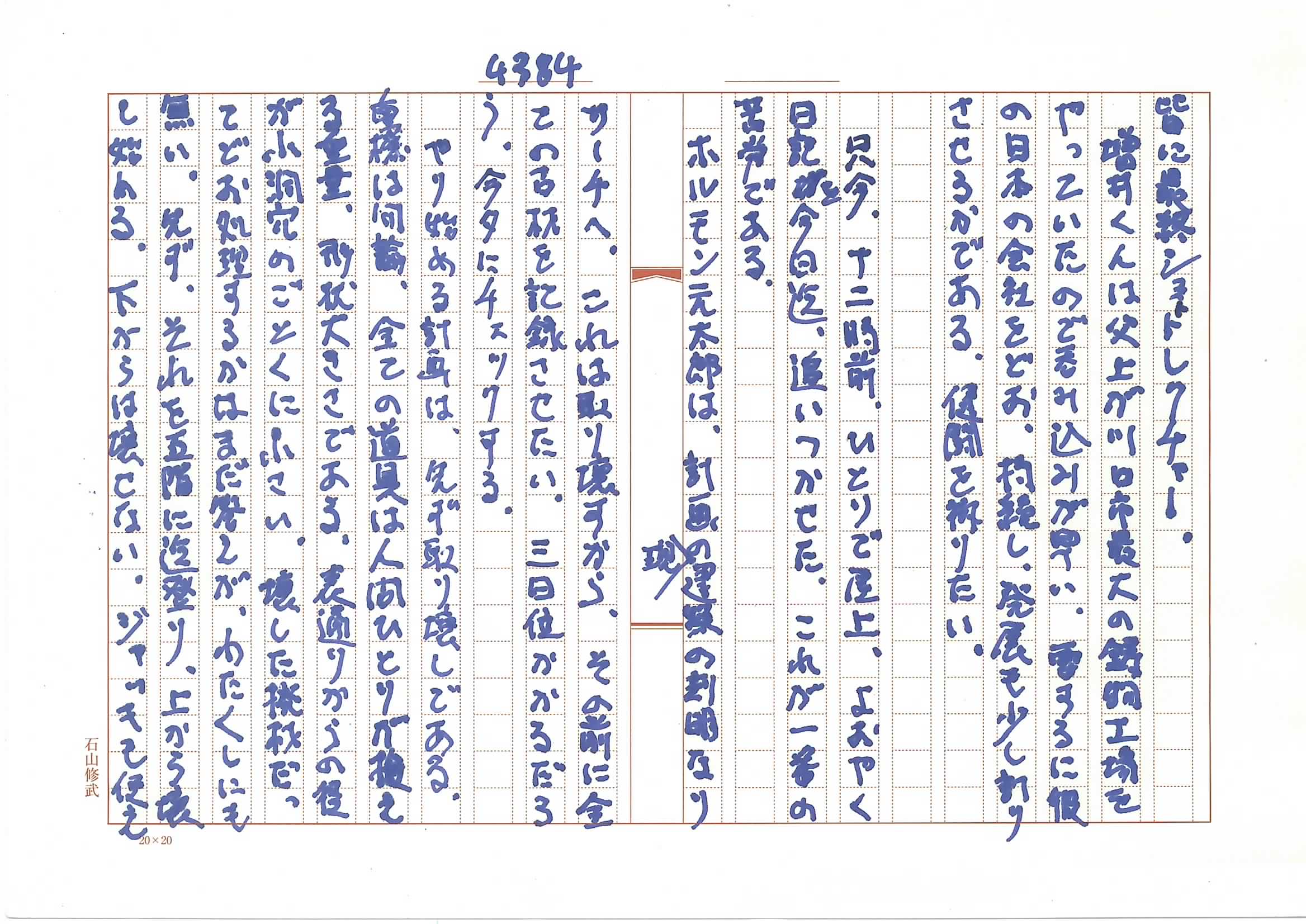

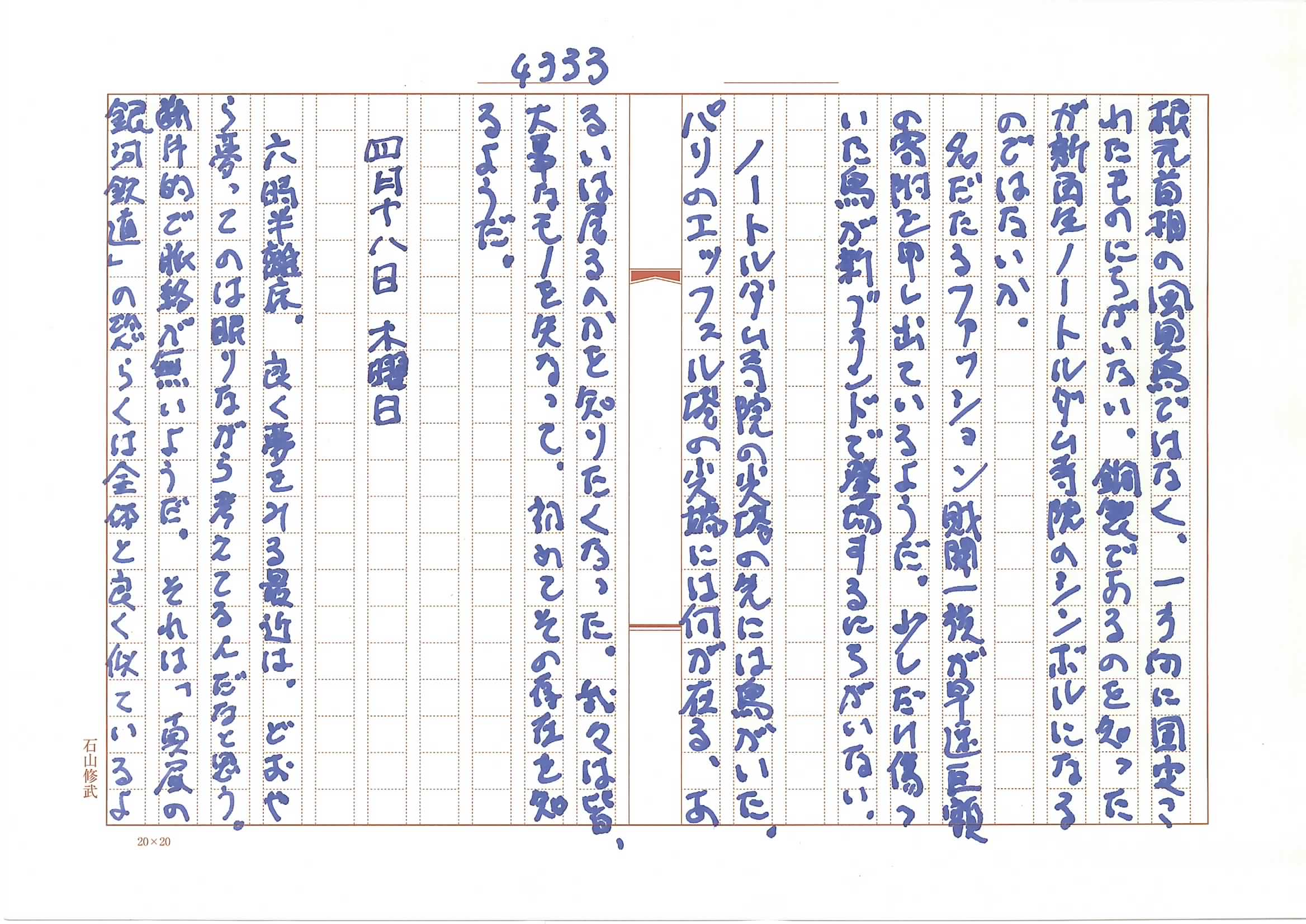

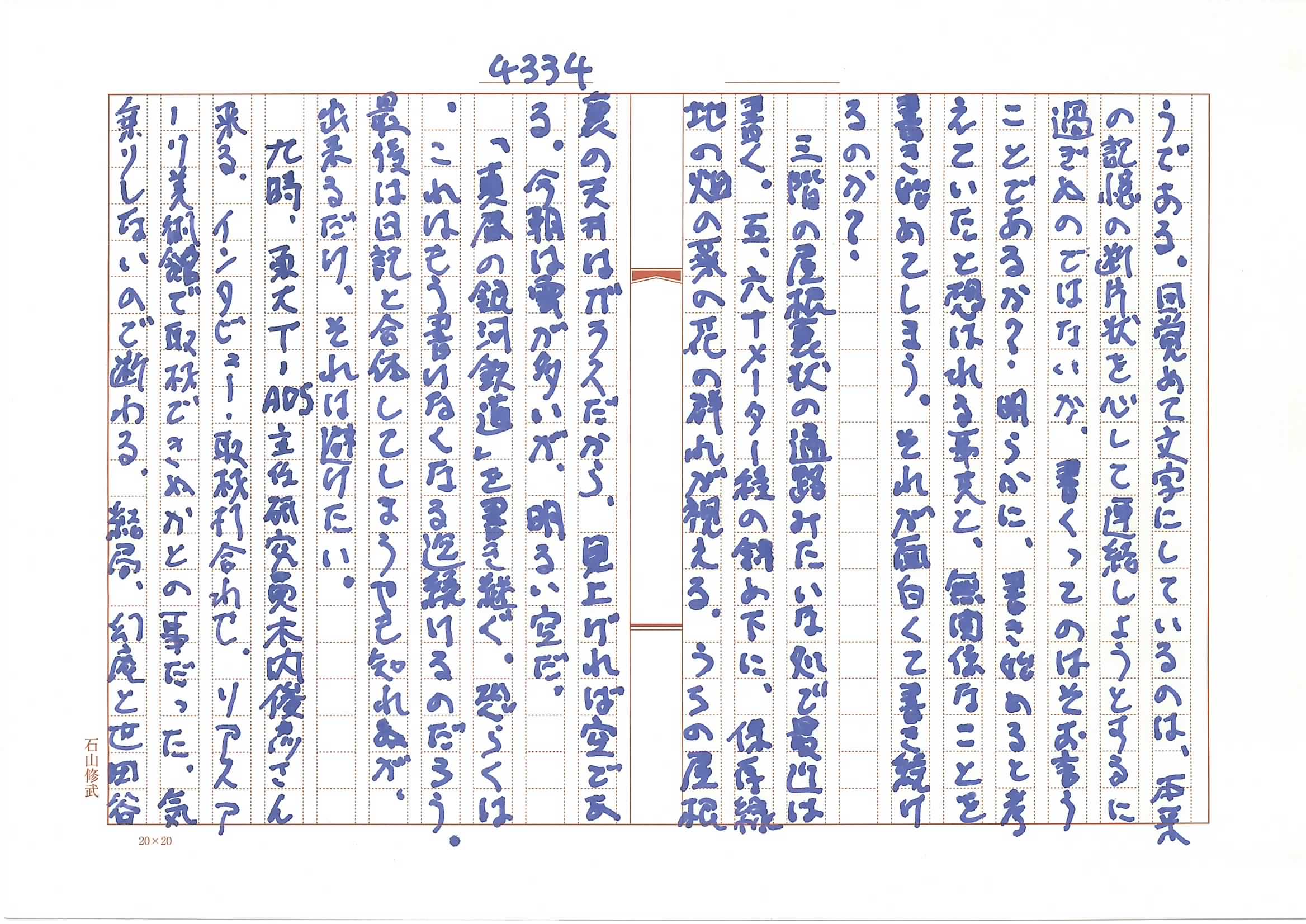

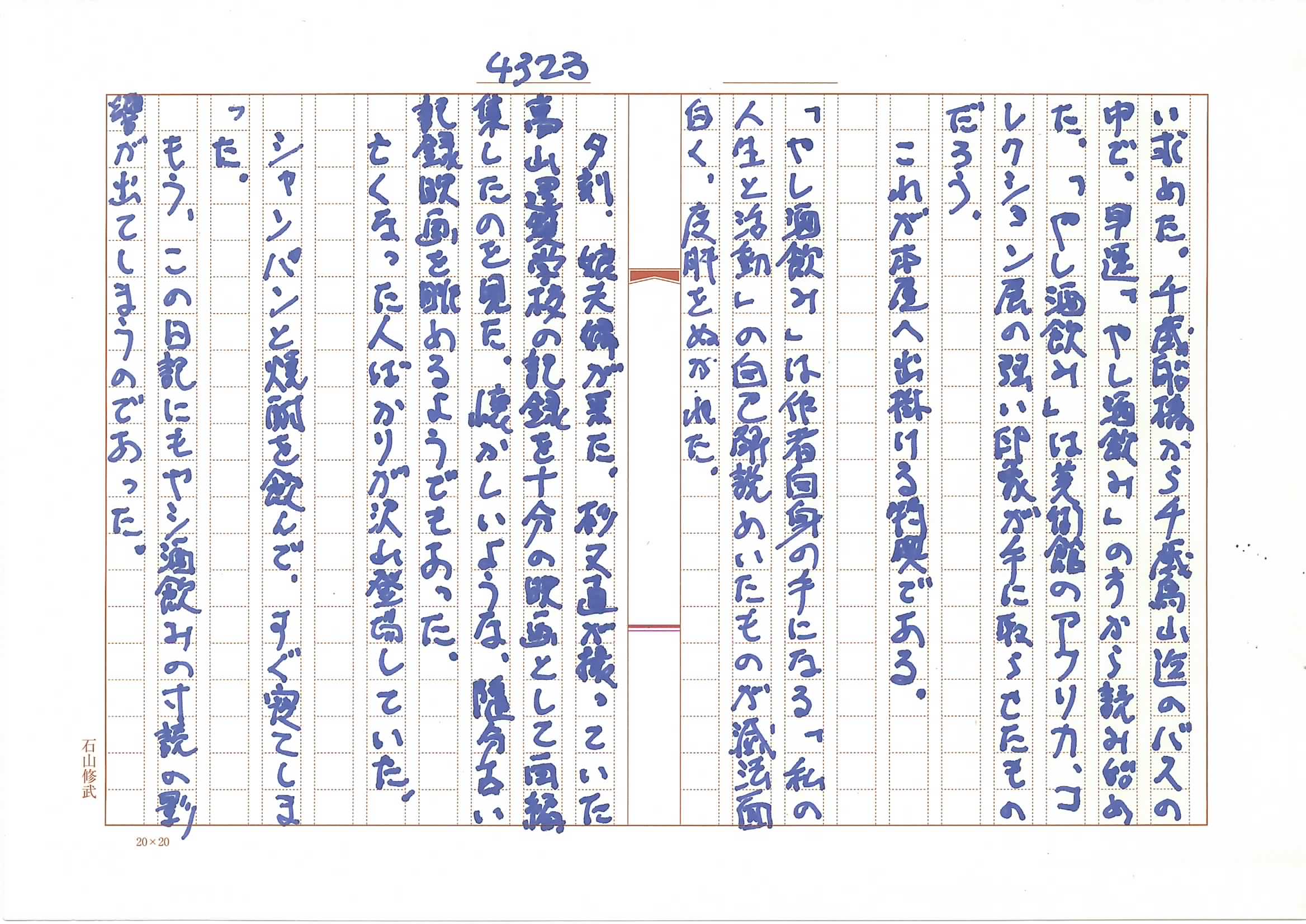

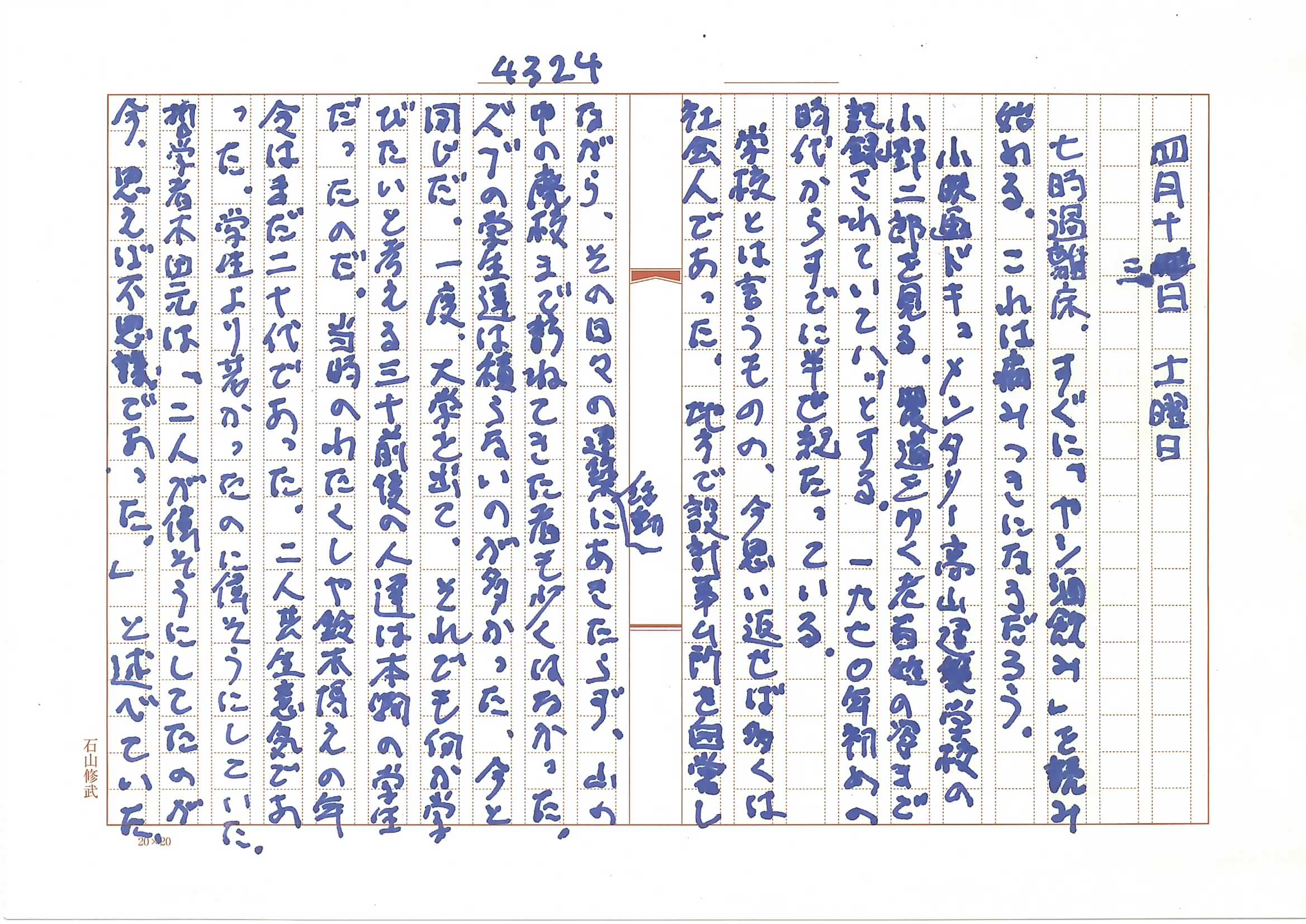

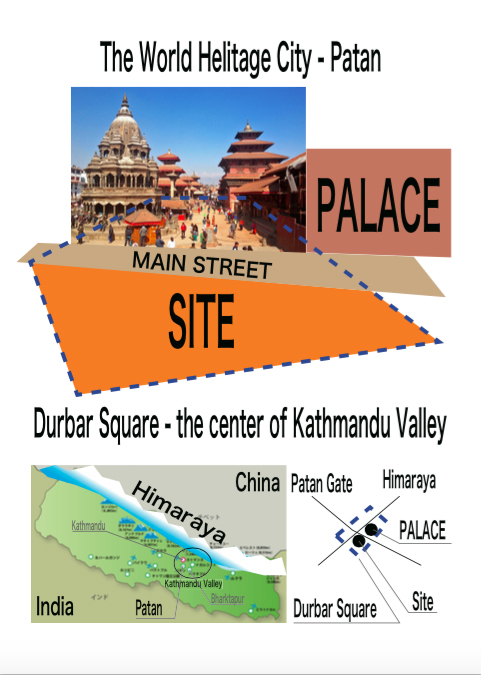

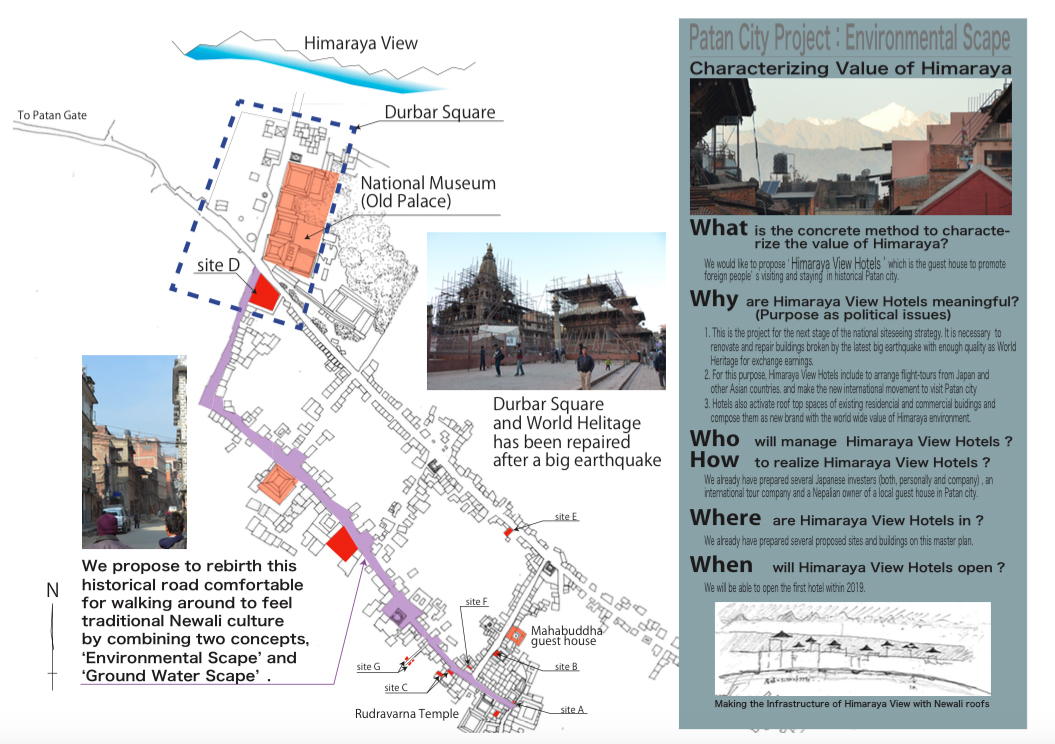

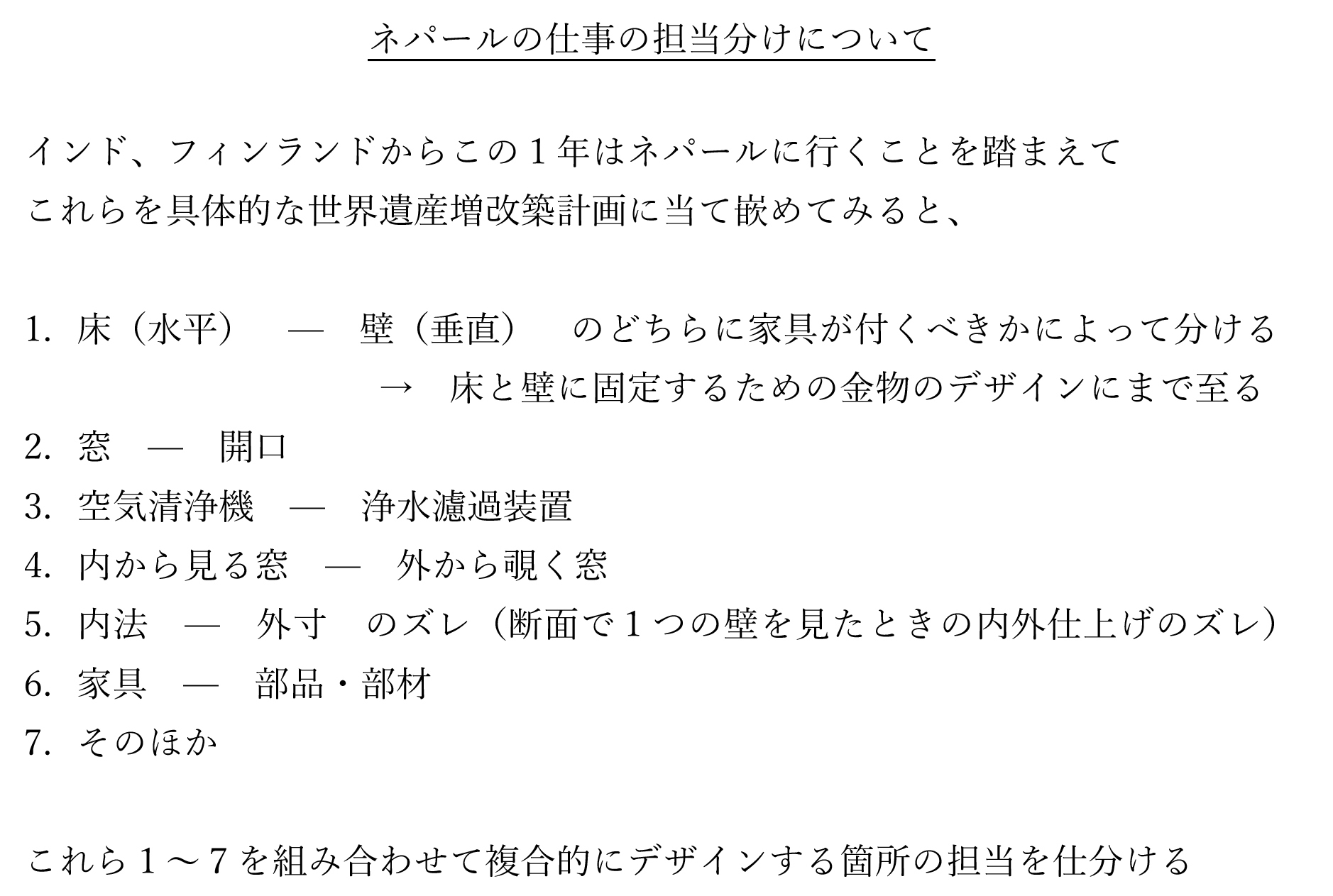

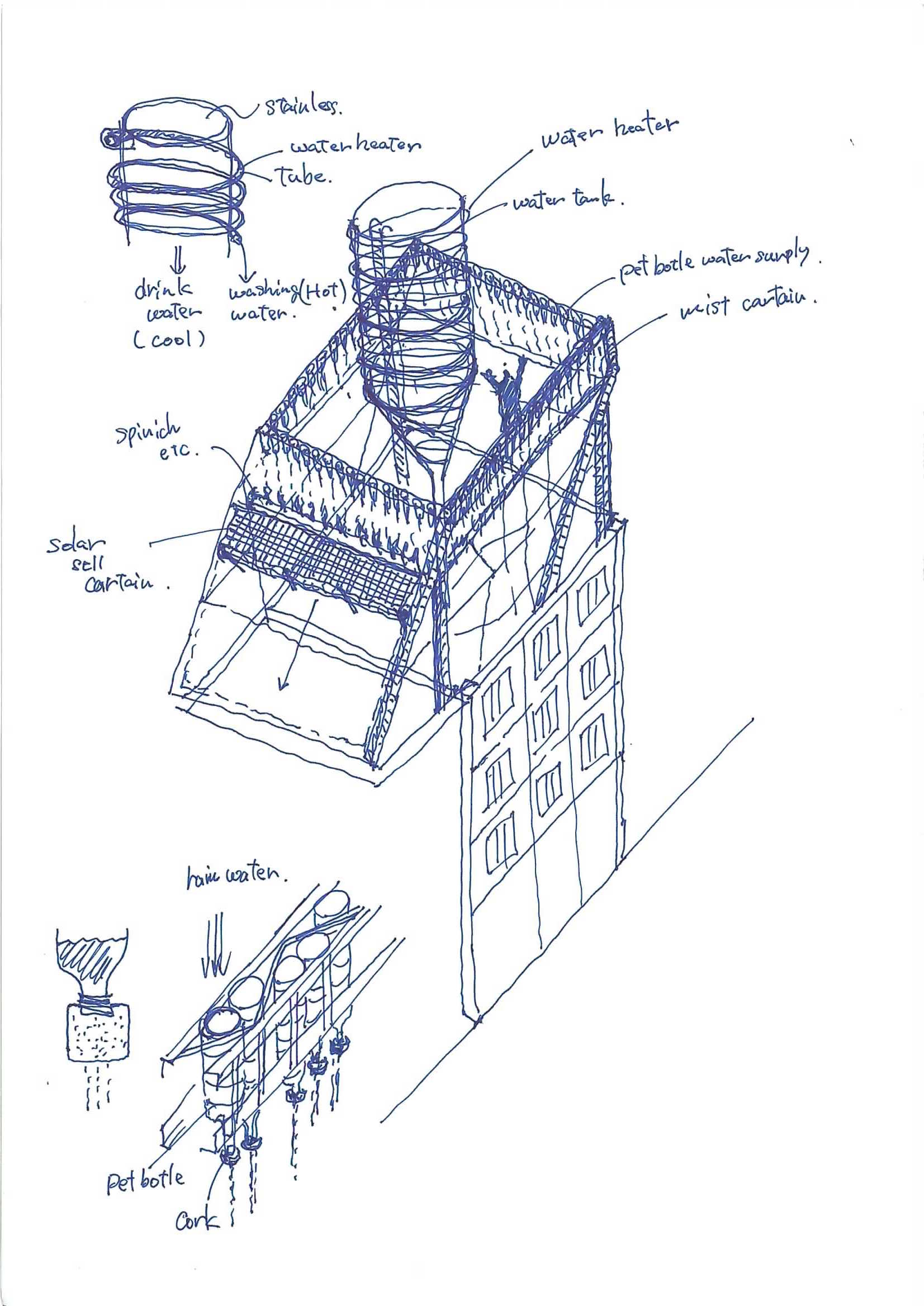

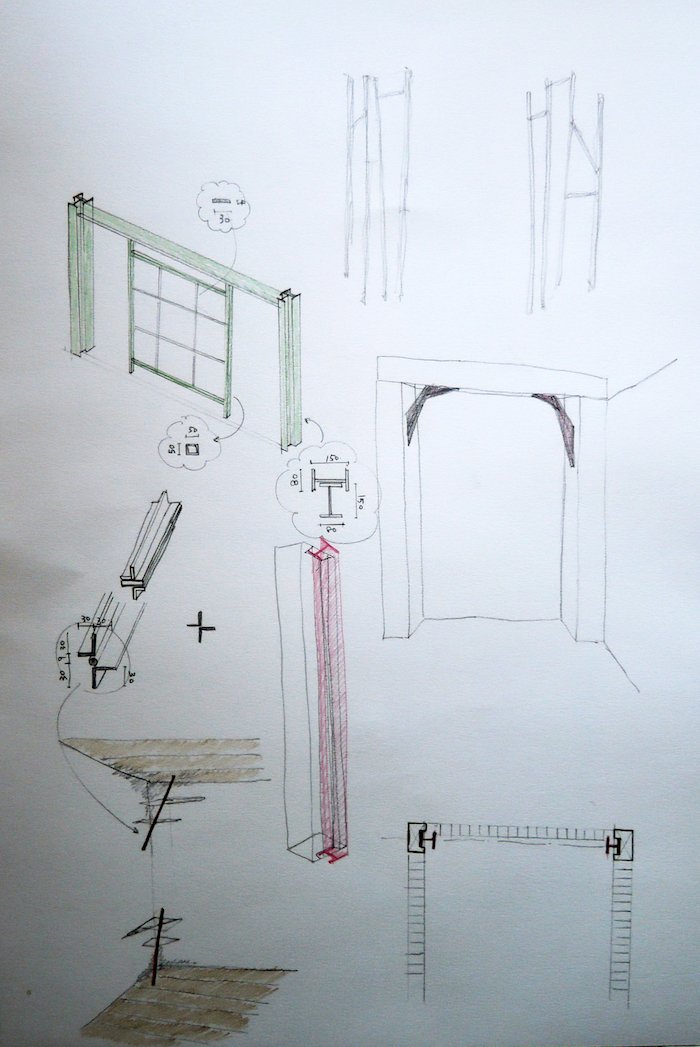

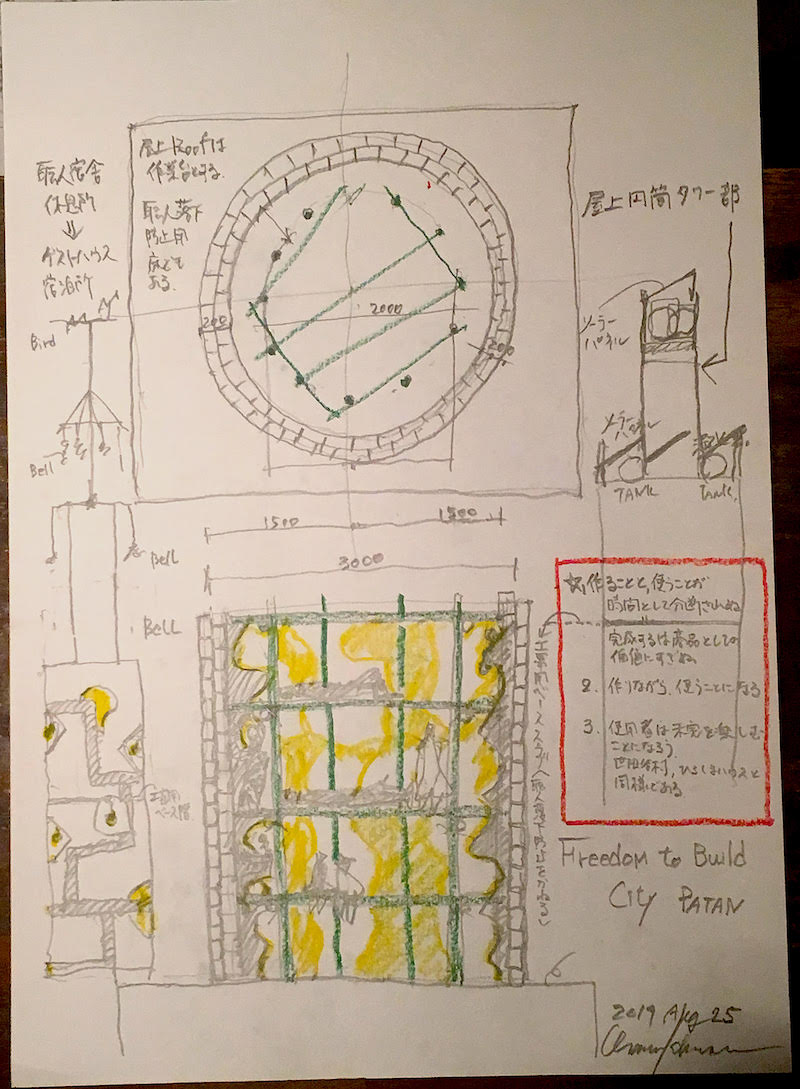

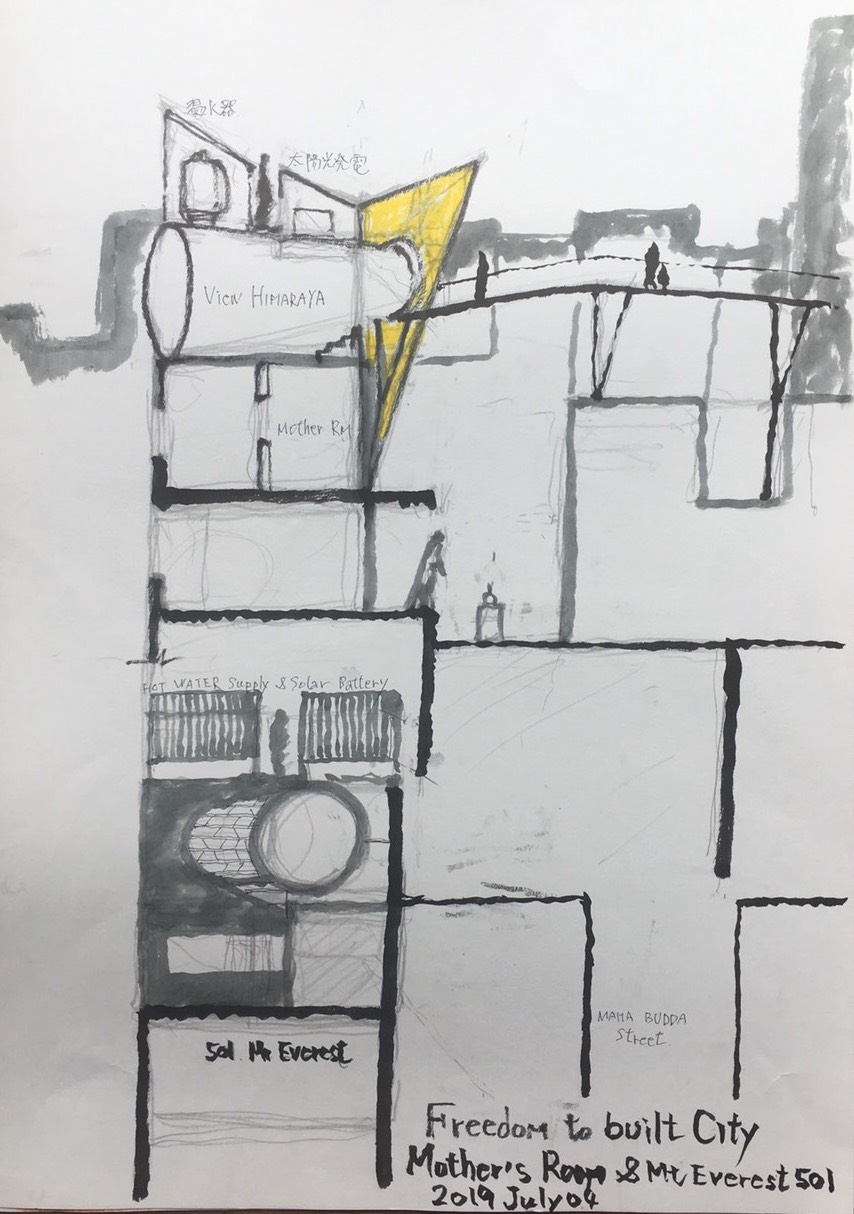

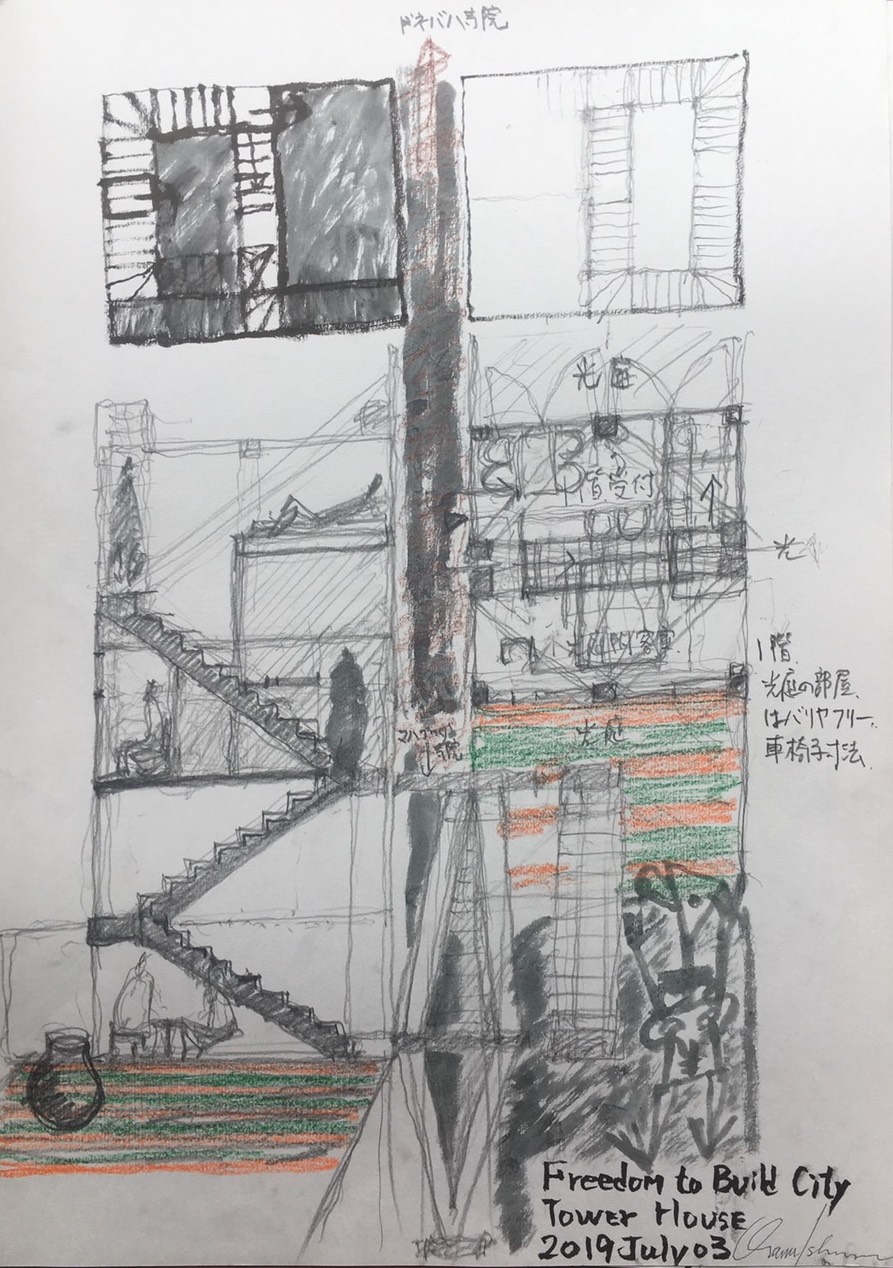

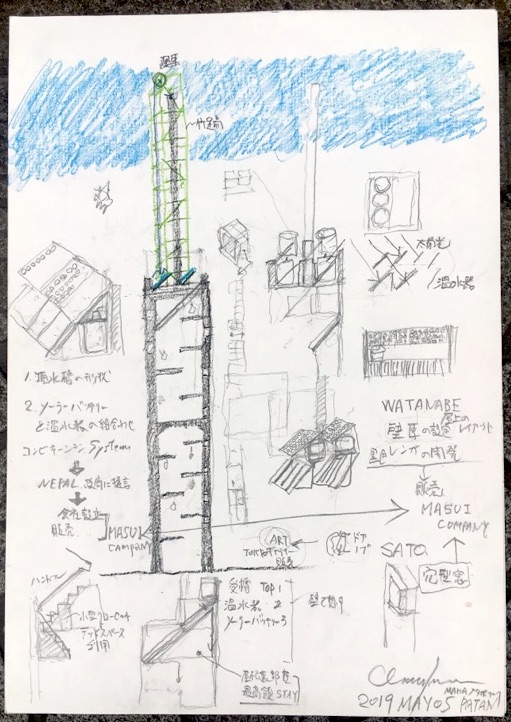

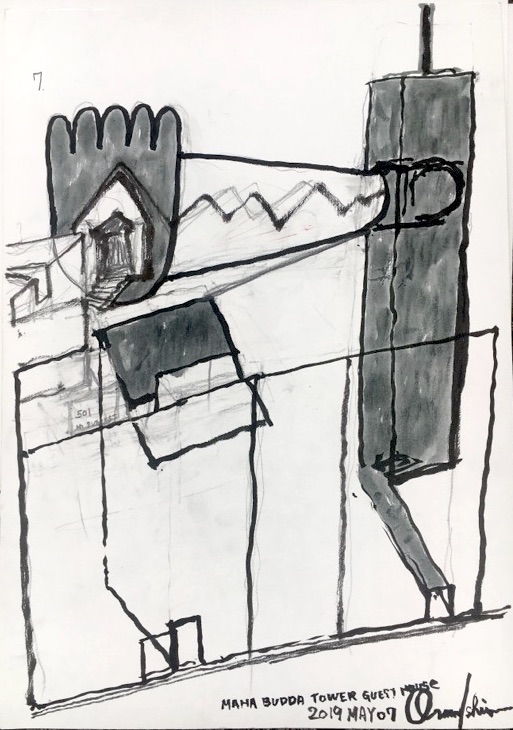

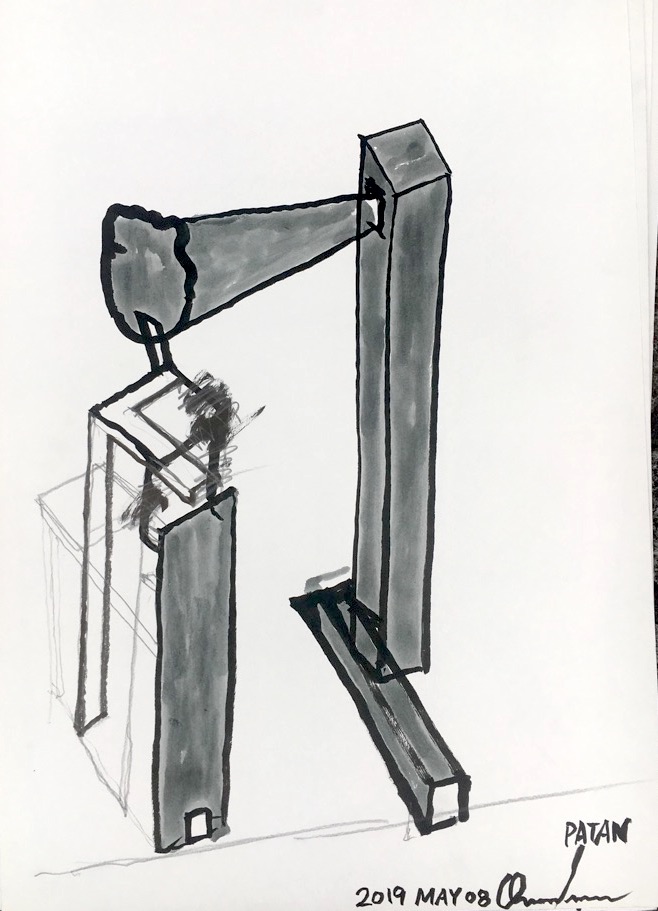

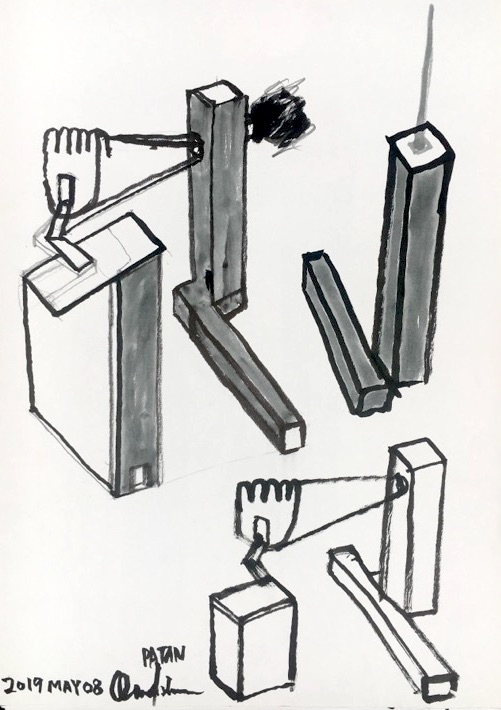

2019年2月PATANの計画スケッチは、2019年JAN08の実際のサイトに建設しようとするものである。 この考えはこれから先、それほど揺らぐことはないだろう。 であるから、渡邊大志、佐藤研吾のスケッチはそれをどお読み取るかの彼らなりの解答であるはずだ。でもちょっと距離が遠いので、それでこの解説が必要になった。 あんまり説明しちゃうと彼らの手は不自由になろう。でも安易なことじゃないぜは自覚すべきであろう。 極微なモノから始めようの意思はたしかに在る。今のところその「極微」への考えが中途半端なのである。

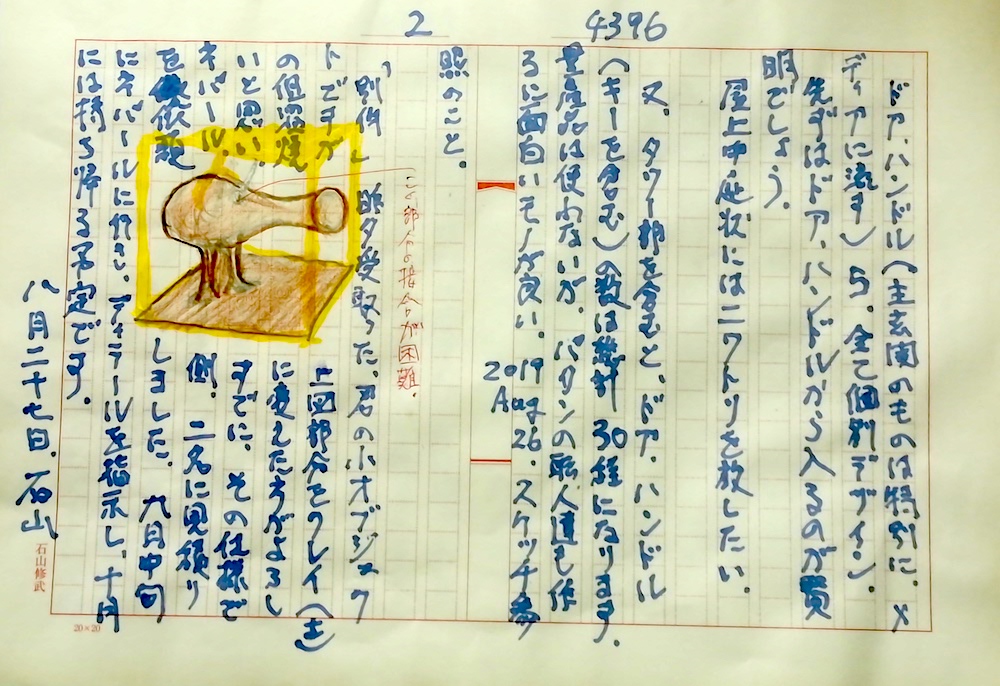

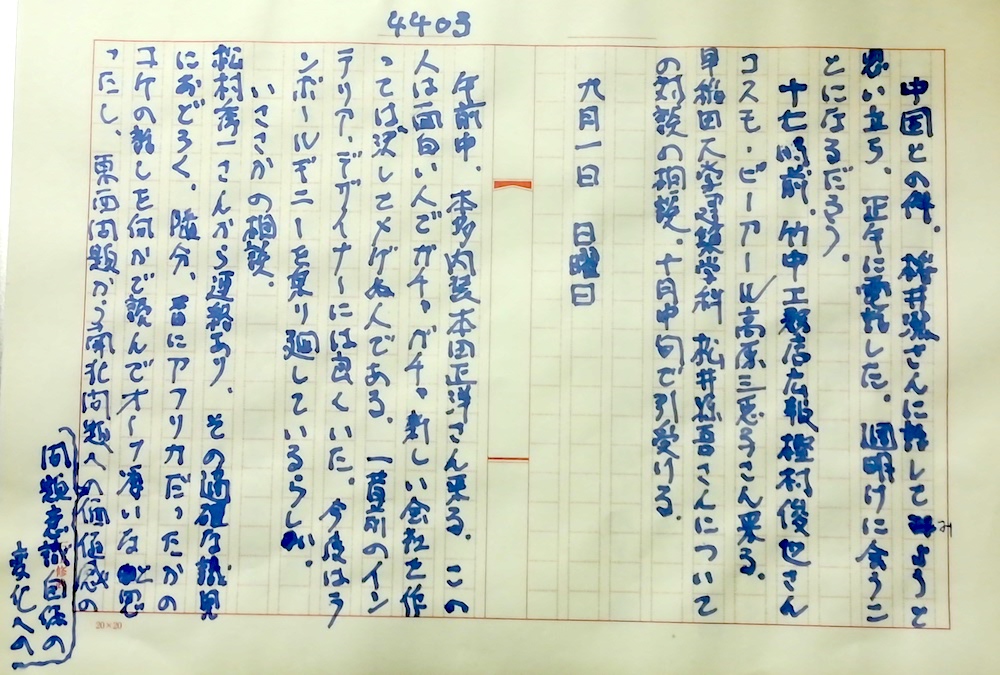

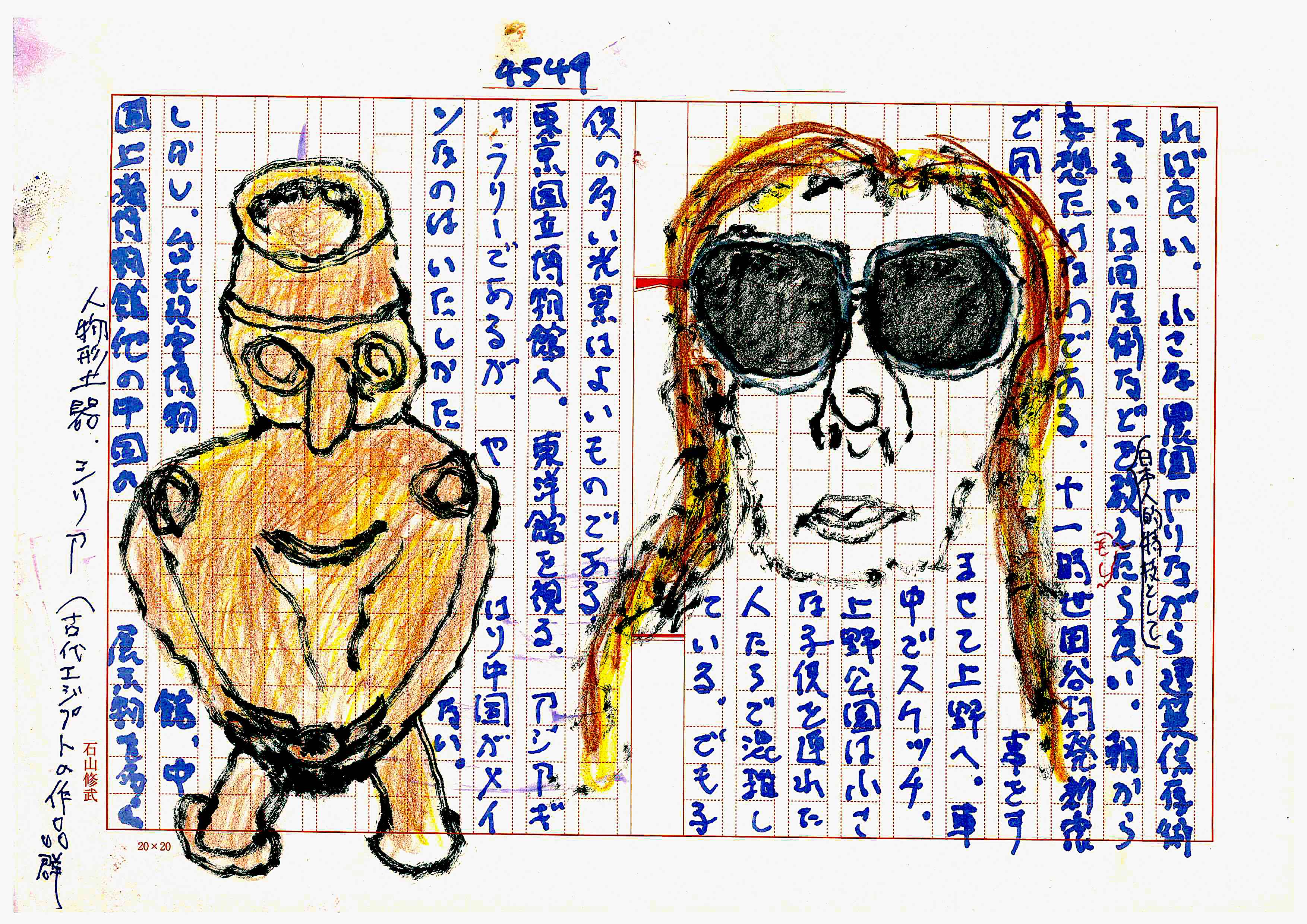

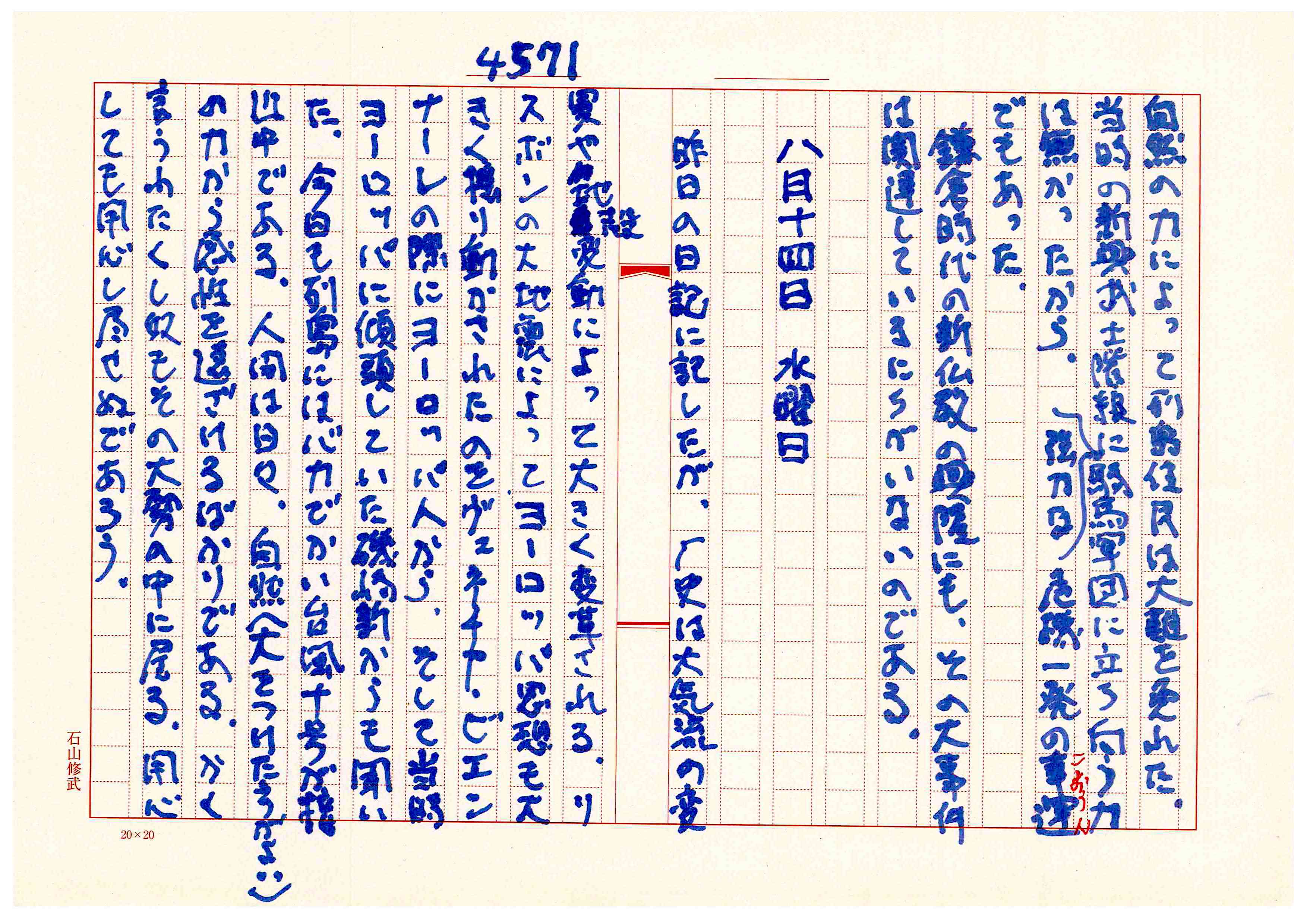

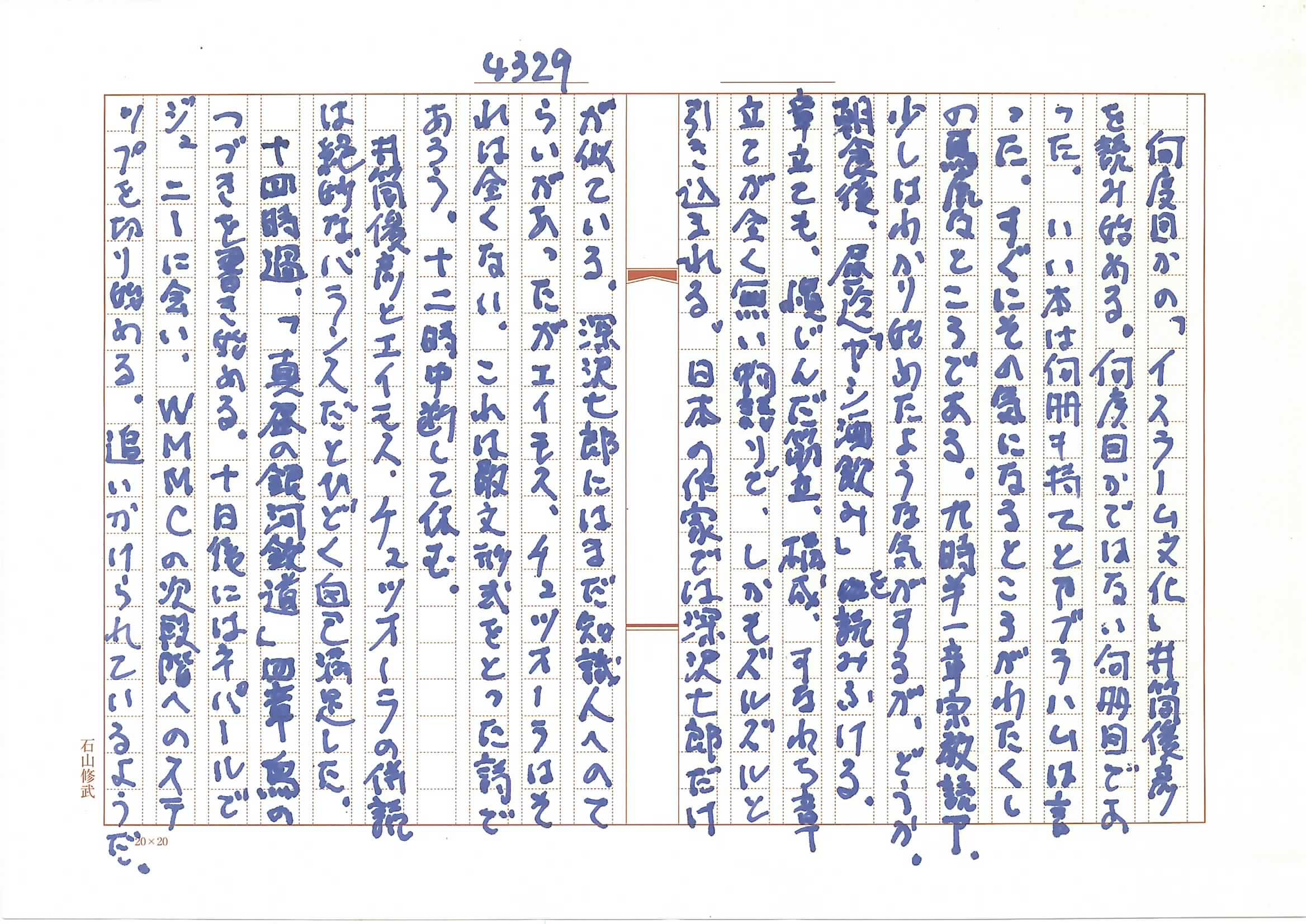

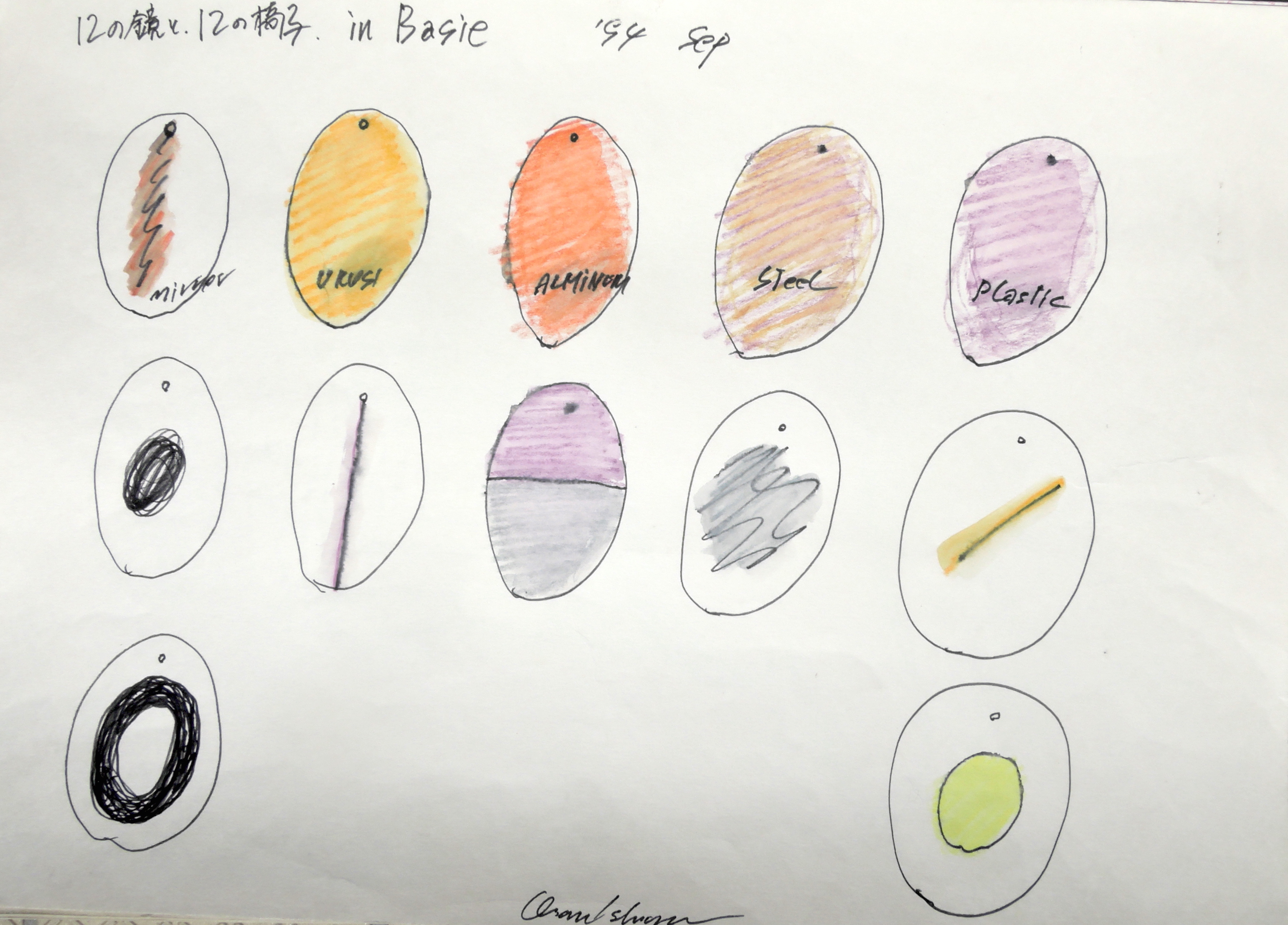

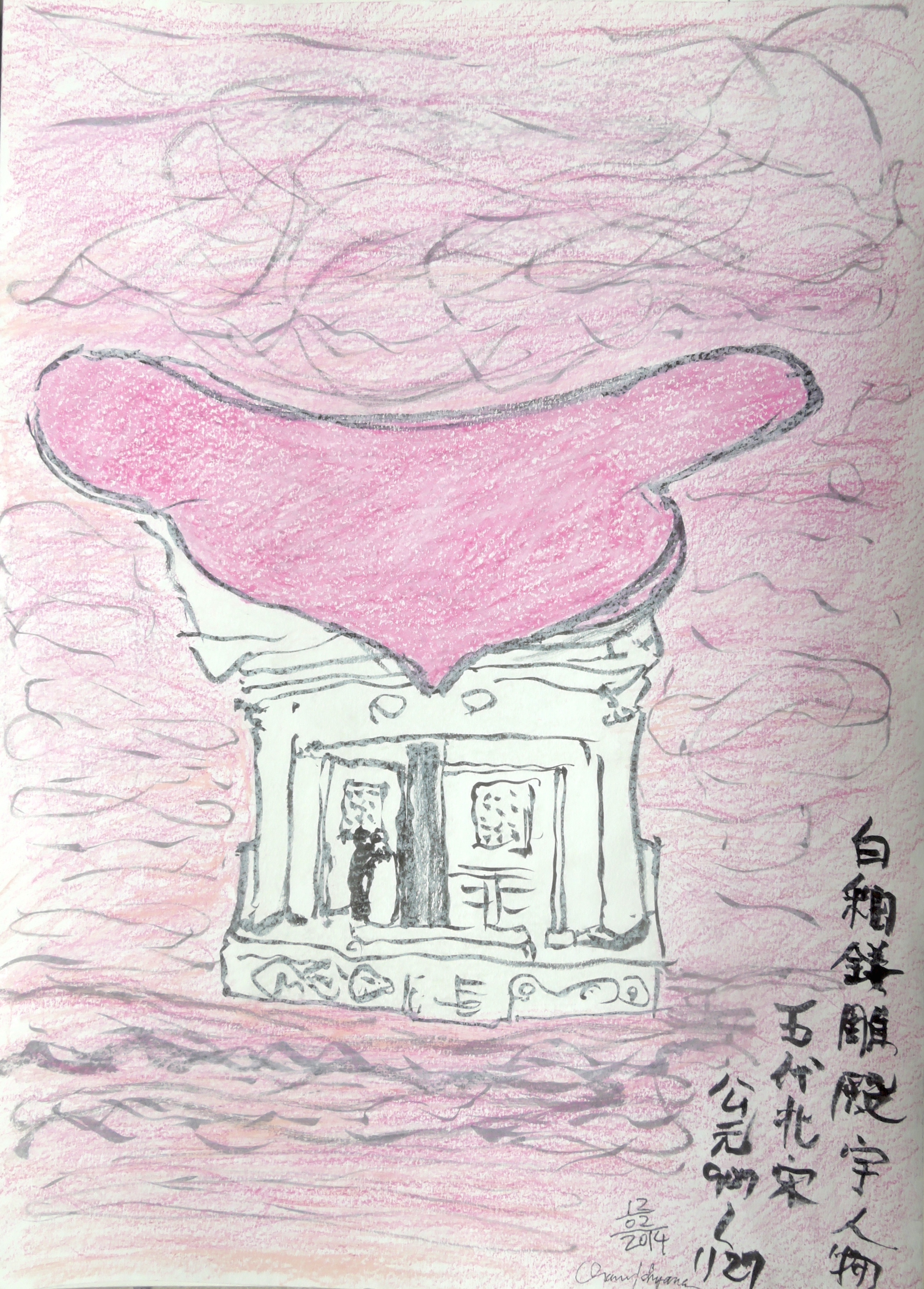

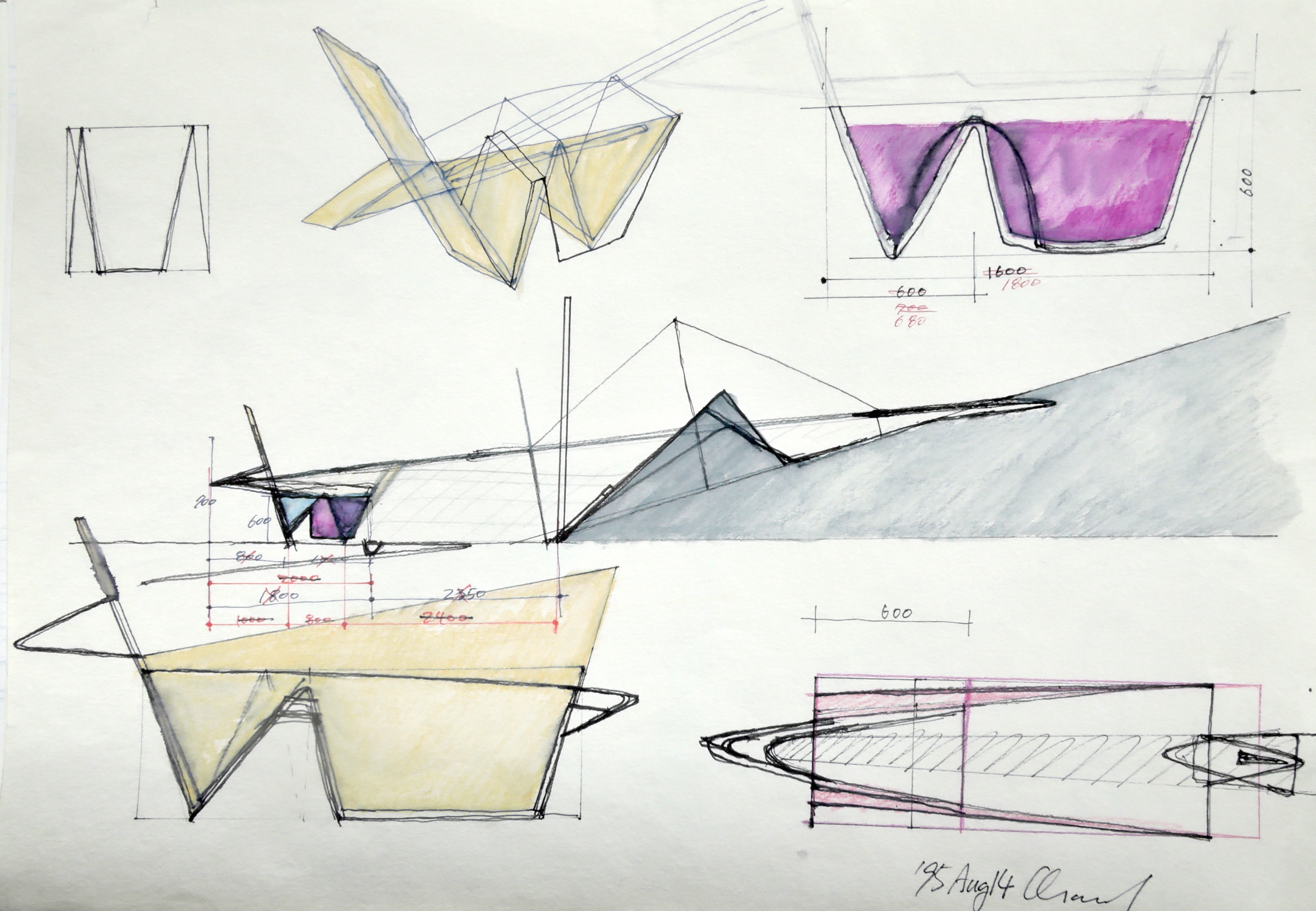

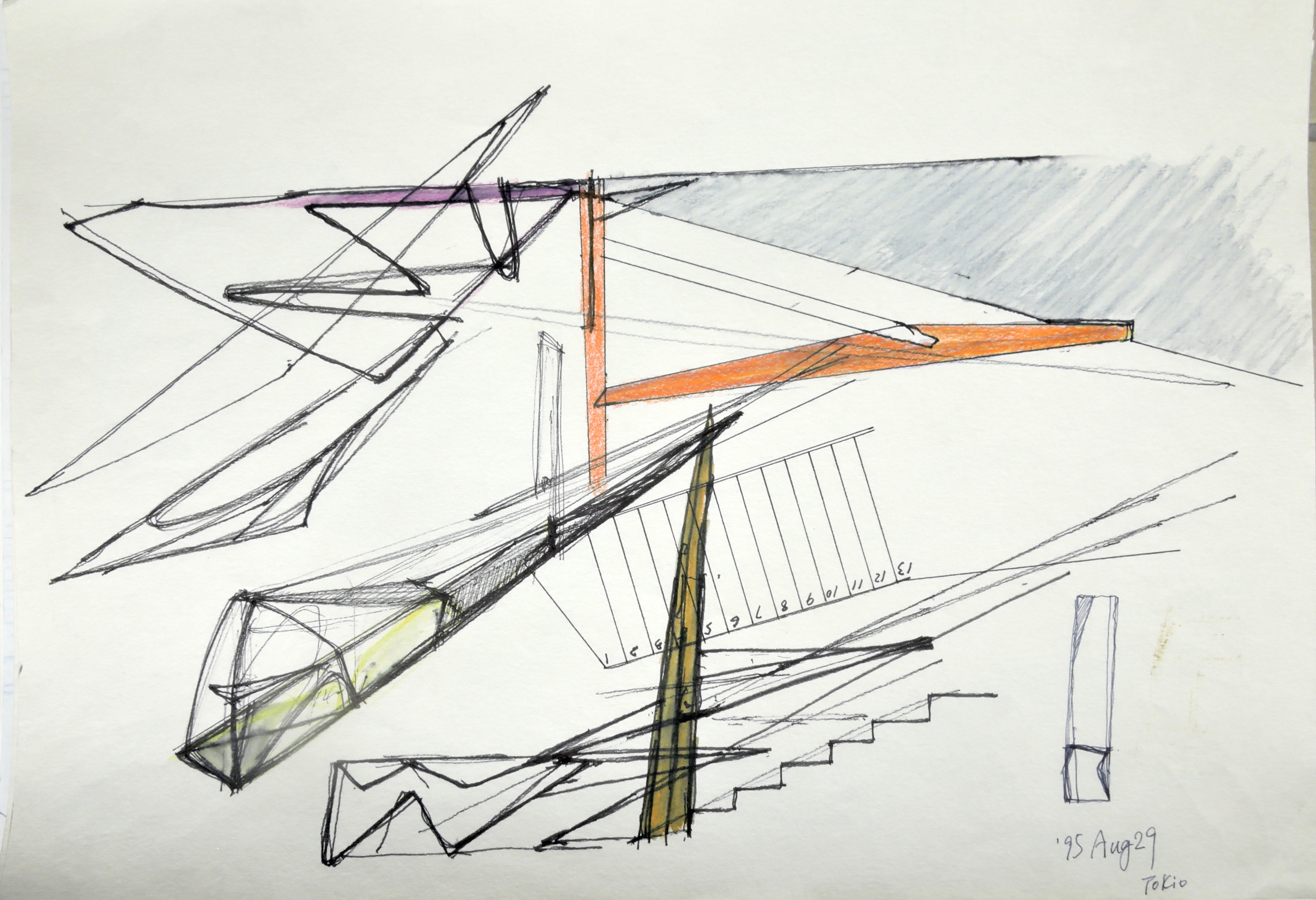

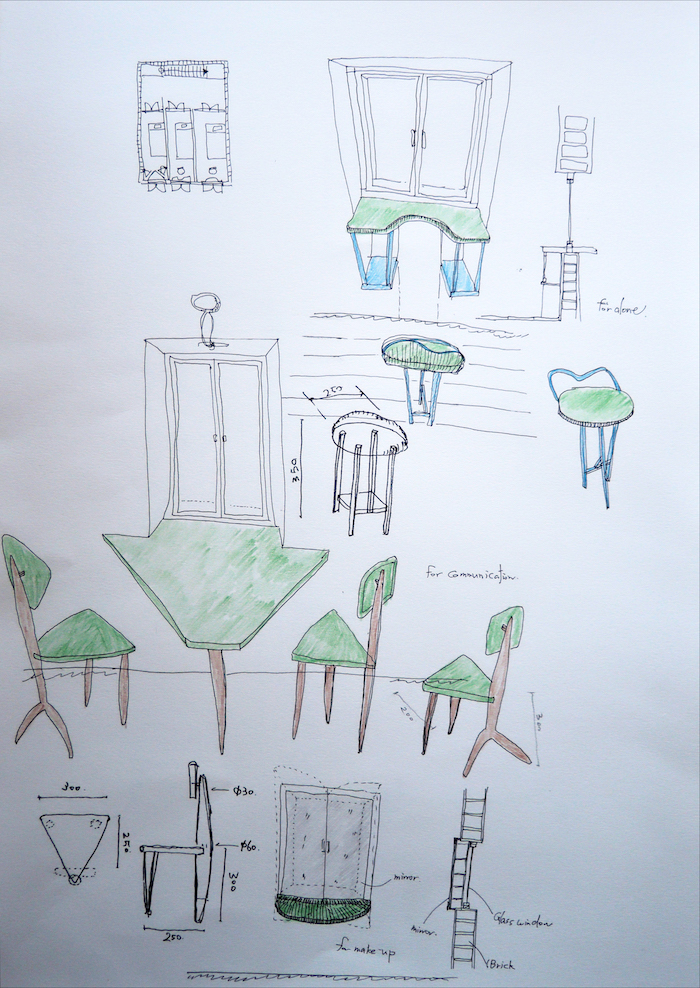

1994年のスケッチは日本の東北地方一関のジャズ喫茶ベイシーの、椅子のデザインをやってみようと考えた時のもの。 マテリアルを丹念に磨くと鏡状になるをなんとか形にしたい、のものだ。 次の2014年のモノ。「白トウ○彫殿守人物」は五代北宋、公元909年〜729年の貴人枕の図である。台北の故宮博物館か上海の国立博物館かで見た枕である。 1995年のスケッチ三葉は東京西早稲田の観音寺の雨トヨのアイデア。 2007年の「天の川計画」もまた、雨トヨのデザイン・すカッチである。 2016年のスケッチ二葉は東京世田谷の保育園の街灯のためにしたデザインである。

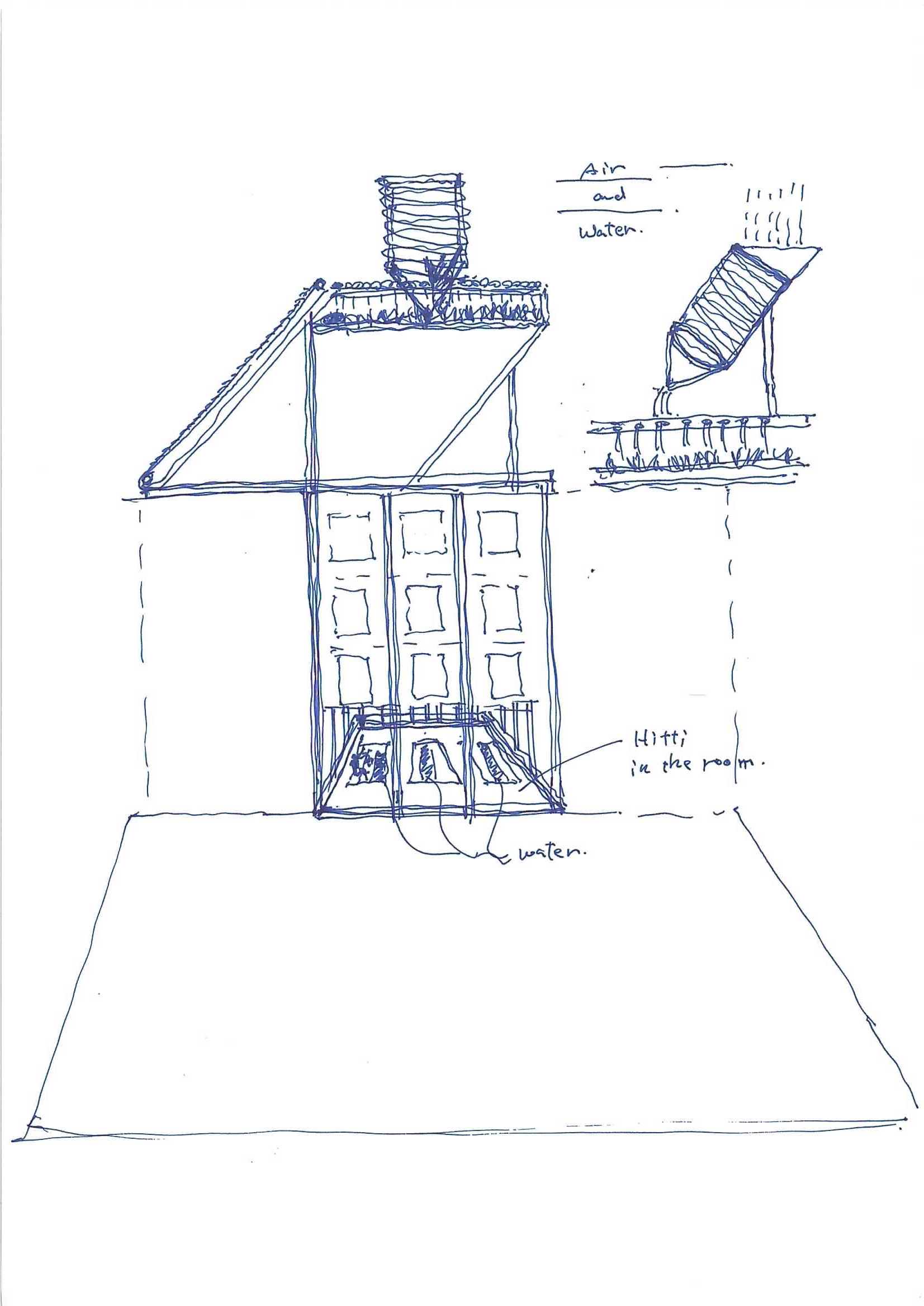

2019年4月末の、パタンでのWMMCセミナーであはわたくしも含めた教師陣に家具、照明器具、ベッド、スイッチ、泥ふきマット、寝台、カーテンなどなどの謂わば日用品を一点デザインしてもらおうと考えている。考えているばかりでは何も現実とは関わりを持たぬので、それを実践していただく。実践してもらうのは実際に作るのが一番だ。

建築・住宅スケールではそれは短期間の作業では不可能であるl。発想だけでは余りにも近代の分業主義の枠内である。 せっかくネパールまで足を伸ばすのだから、具体に触れ、具体を残し、記録したい。 それには俗に言う「家具」あるいはより広範に「日常用品」のデザインが一番良かろう。 栄久庵憲司の世界デザイン・フォーラムだったかのプロジェクトのひとつとして、わたくしはプノンペンの「ひろしまハウス」1階にパークさせる移動図書館を提案した。何かに記録されている筈だ。GK/REPORT等。

カトマンズ盆地の大気汚染は中国大陸北京同様に深刻である。世界デザイン・フォーラムではフィリピンだったかの火山大噴火の降灰から身を守るためのマスクのデザイン及びその支給がテーマとされた計画があった。また、各地の内戦、そしてその市街戦でビルのガラスが砕け散り、銃弾と同じに市民、子供の身体を傷つけるのを防ぐための、ガラス飛散防止のためのテープのデザインなんてのもあったのを記憶している。

カトマンズ・カレッジのアーチストたちの参加が予定されているので、彼らには栄久庵憲司の世界デザイン・フォーラムのそんな仕事を紹介してアーチストの社会活動の最たるモノを見てもらうのも良かろう。 栄久庵憲司の「道具論」は、特に未完であった「道具寺」の考えは、むしろ日本よりもネパールで理解されようところがある。栄久庵憲司には道具寺は日本でよりも、むしろ大陸中国かあるいは台湾でのリアリティが巨大であろうと言ったこともある。

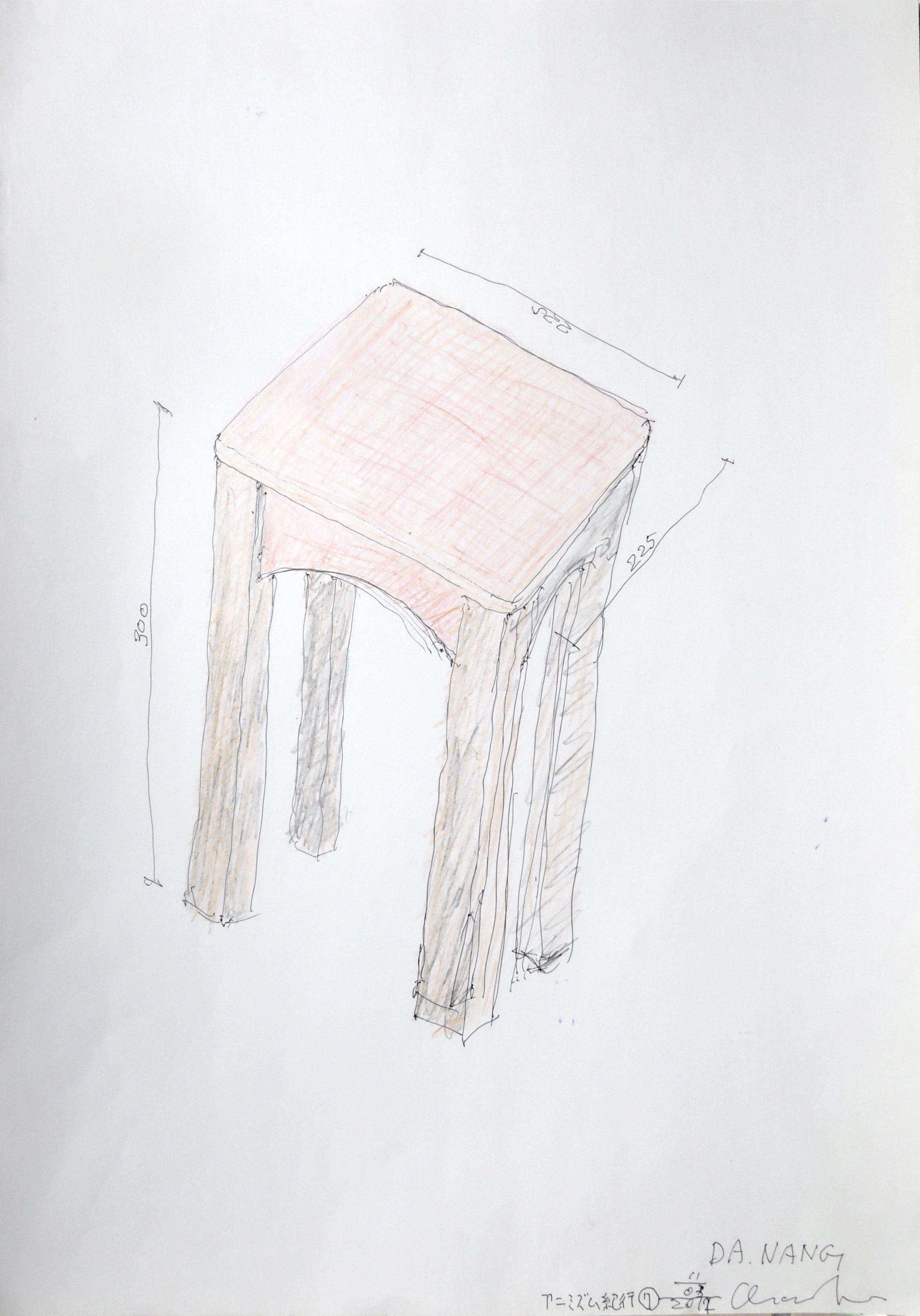

「ネパール・パタンプロジェクト」(日記)で示したIshiyama’s sketch2017なベトナム・ダナンでかつて座ってこれは素晴らしいと考えた椅子である。重要なのは寸法だとも考えたので実寸を測定して書き込んである。材質はわからなかった。安での赤ラワンではなかった。ネパールでは今、木は貴重品の部類に属する。建材としてはコンクリートよりも高額である。 わたくしのアノニマス・デザイン・コレクションとしたら日本の東北秋田旧藤里小学校で得た児童用椅子と同じくらいに美しい。しかもコレワ日本のおそらくは秋田の木工試験所の手になるデザインよりも作るに容易そうだ。 で、あるからわたくしはこのスケッチをネパールに持って行き、まずはマハブッダ地区で相談し、すぐに見積もりを得ようと思う。 次にこのデザインでは積み上げることが出来ぬ。積み上げることが不可能は、輸送の際に複数(大量とは言わぬ)が不能と同じだったから日本に輸入することが困難である。 それ故にパタンにて関係者と相談して、二つ目の改良案を現地にて作ることにしたい。ページ4251以前の「猿」の金属彫刻のスケッチはこの世界遺産の寺院の所以であろうと思われる像、4点である。

我々が最初に手掛けようとする建築は、この境内に直接面している。面しているのは北側である。南天の強烈な光は幸いにして降り注ぐことはない。北面の境内自体の空間がその光においてフェルメールの絵画状なのである。しかもフェルメールの光には無い強烈な真上からの光は、フェルメールの私性にはあり得ぬ汎世界性、超越性をも通り超した虚無がある。 ヨーロッパ建築史を学んだ我々には、ルネサンス以前、ロマネスクよりも更に古い、古代ローマのおパンテオンに酷似した空間がここには在るのだ。 いささかの無理を承知の上で、それでもパンテオンを持ち出すので、これはデザインの手がかりとして言う。 ここの境内、しかも手掛けようとする建築物の全面には天蓋なしのパンテオンが在ると考えた方が深く面白いものが得られよう。何故ならば上階に登れば、その北側の窓や開口部からは朝夕にランタン・ヒマールの白い峰々が望めるからである。 しかもカオスとしての近代都市の屋並みの上にそれがあり続けるのを実感する。 北側の窓は重要である。内に外にささやかに何者かを表現し得よう場所である。

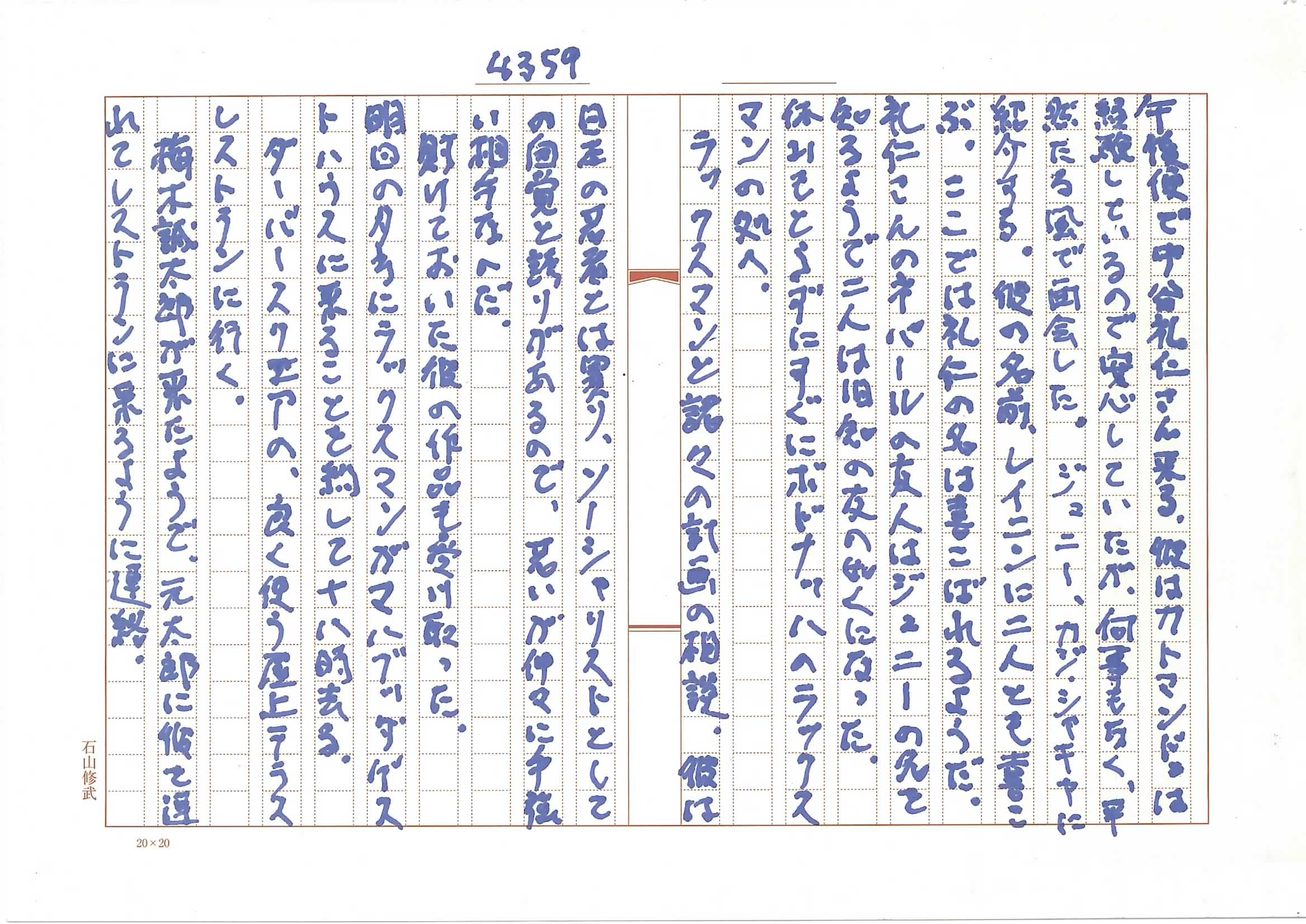

C.Y.Lee's sketch

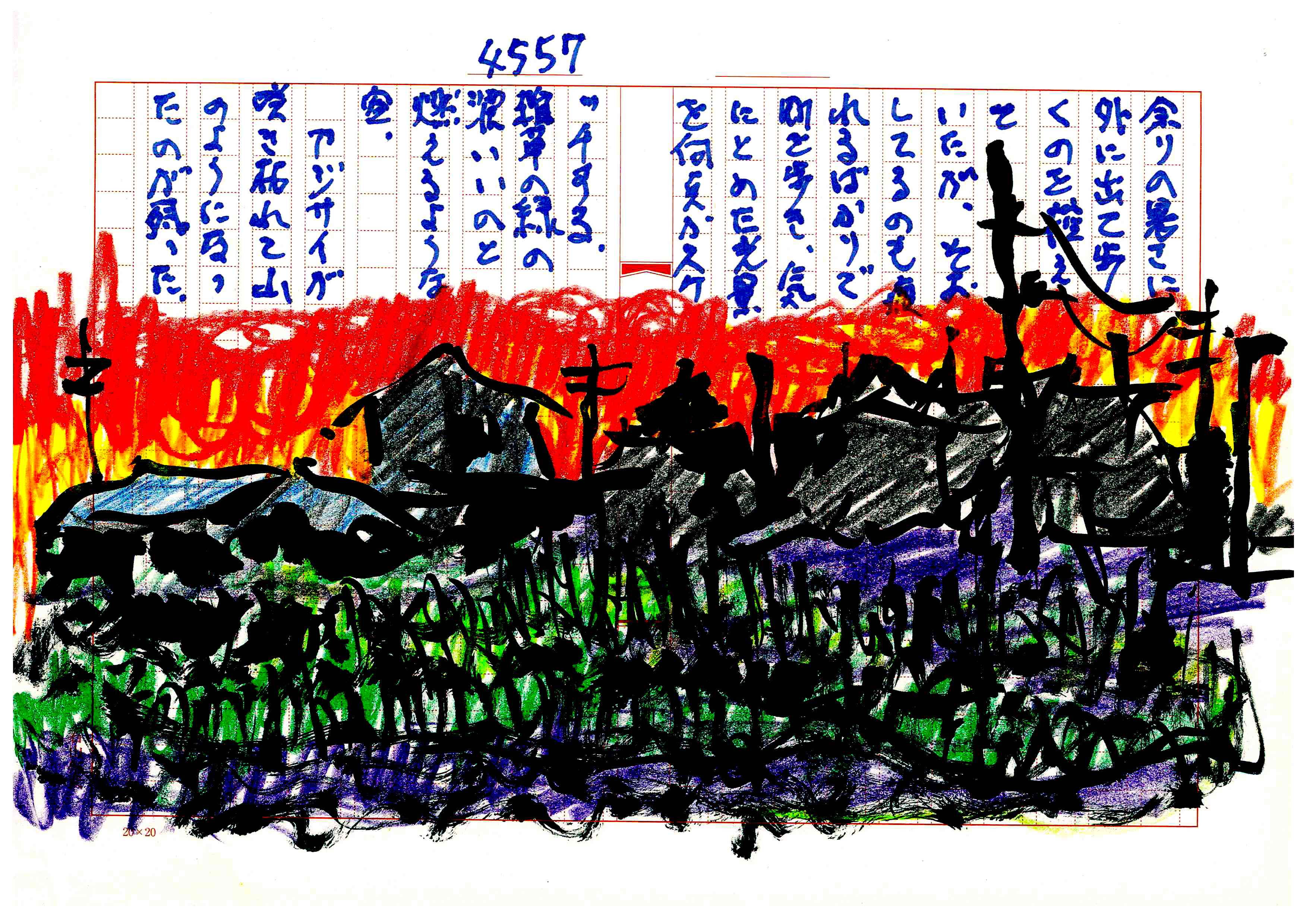

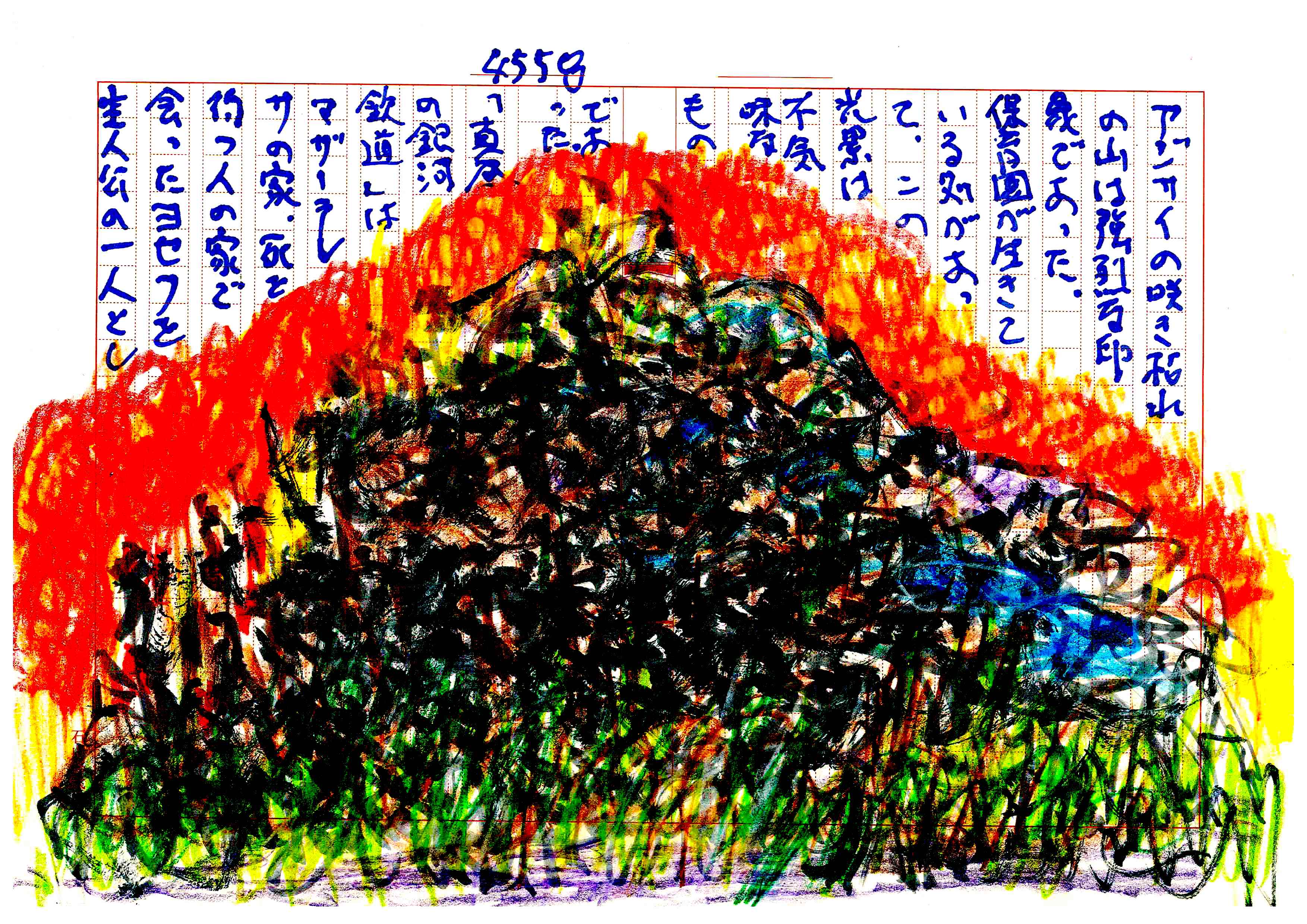

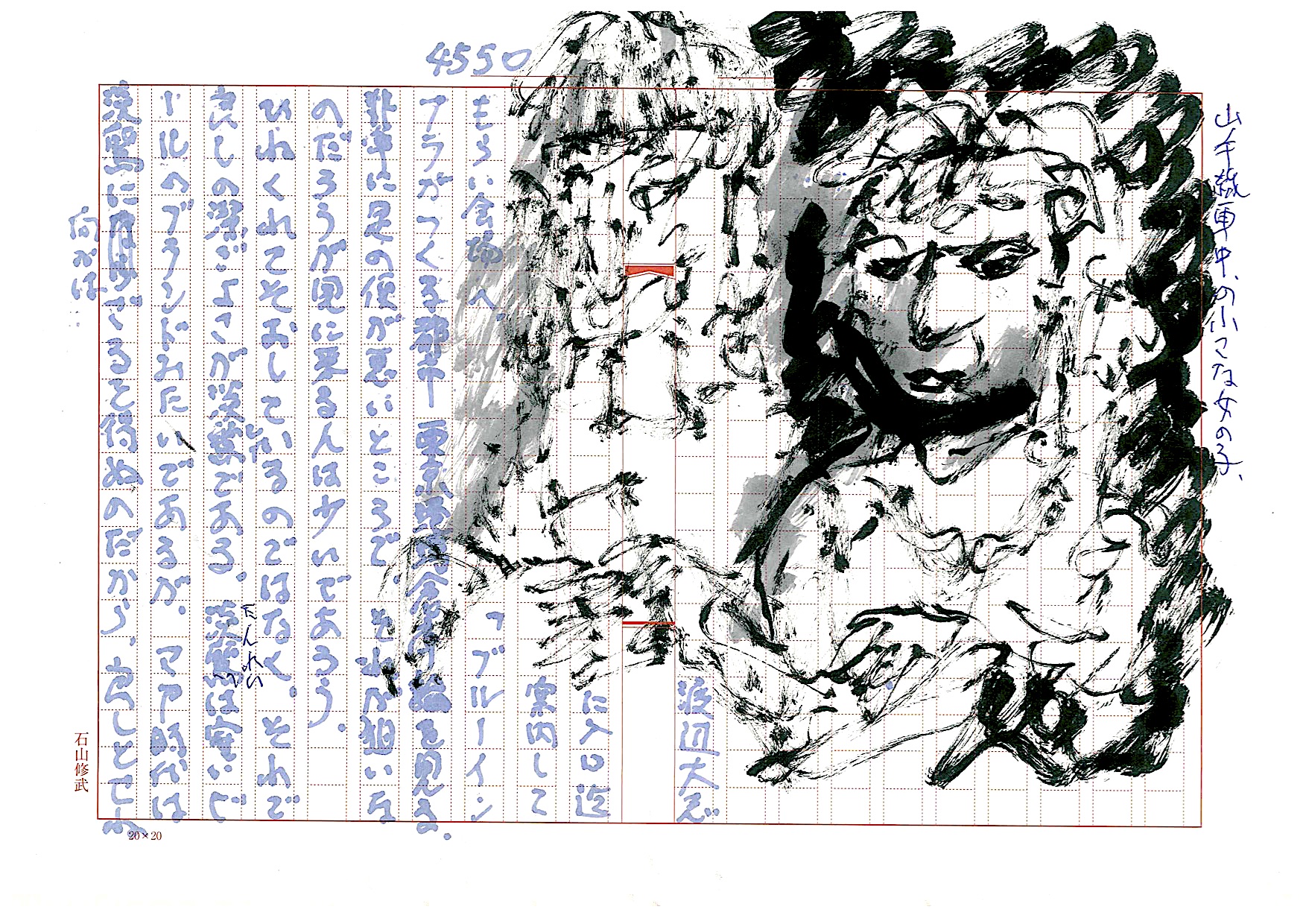

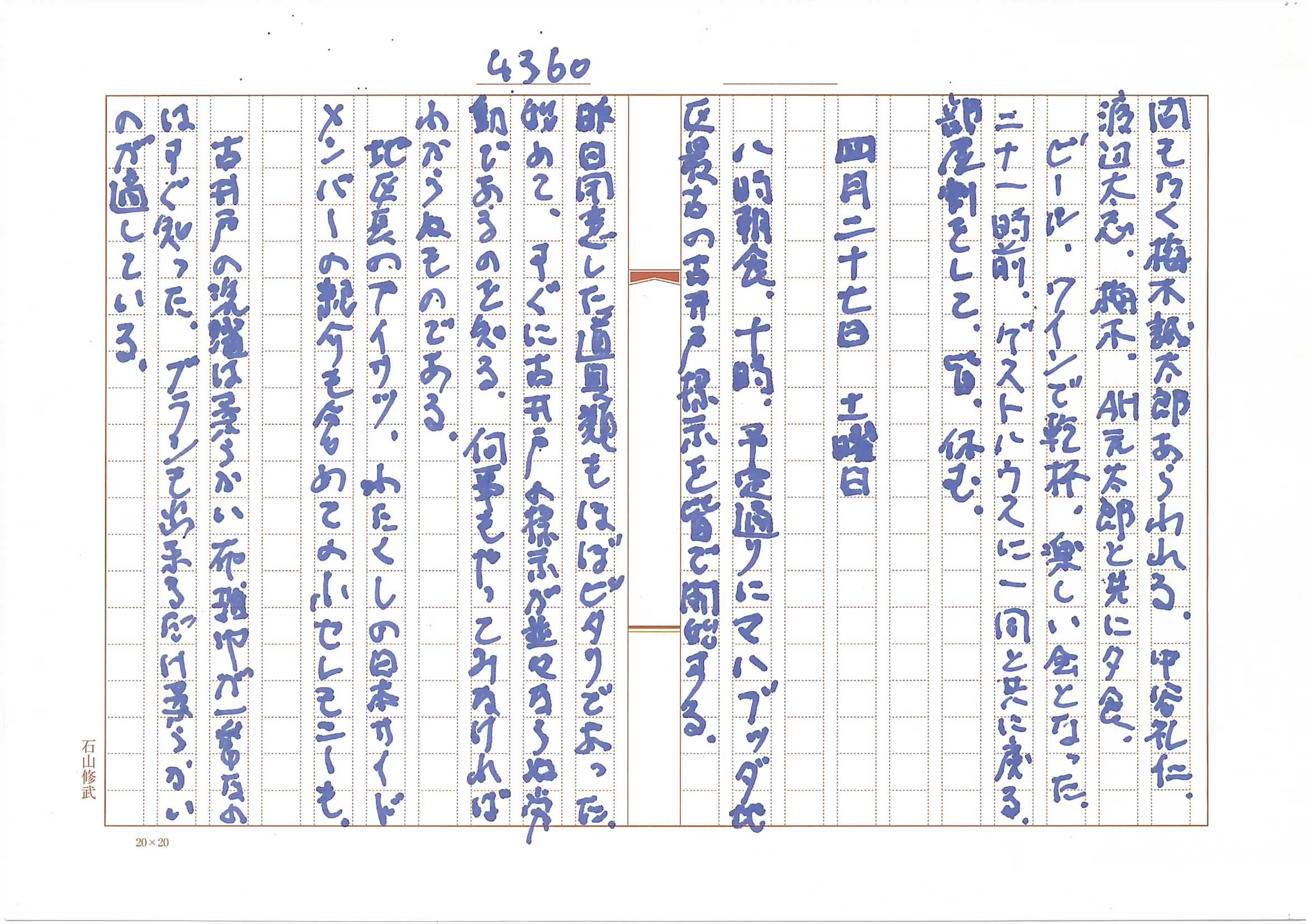

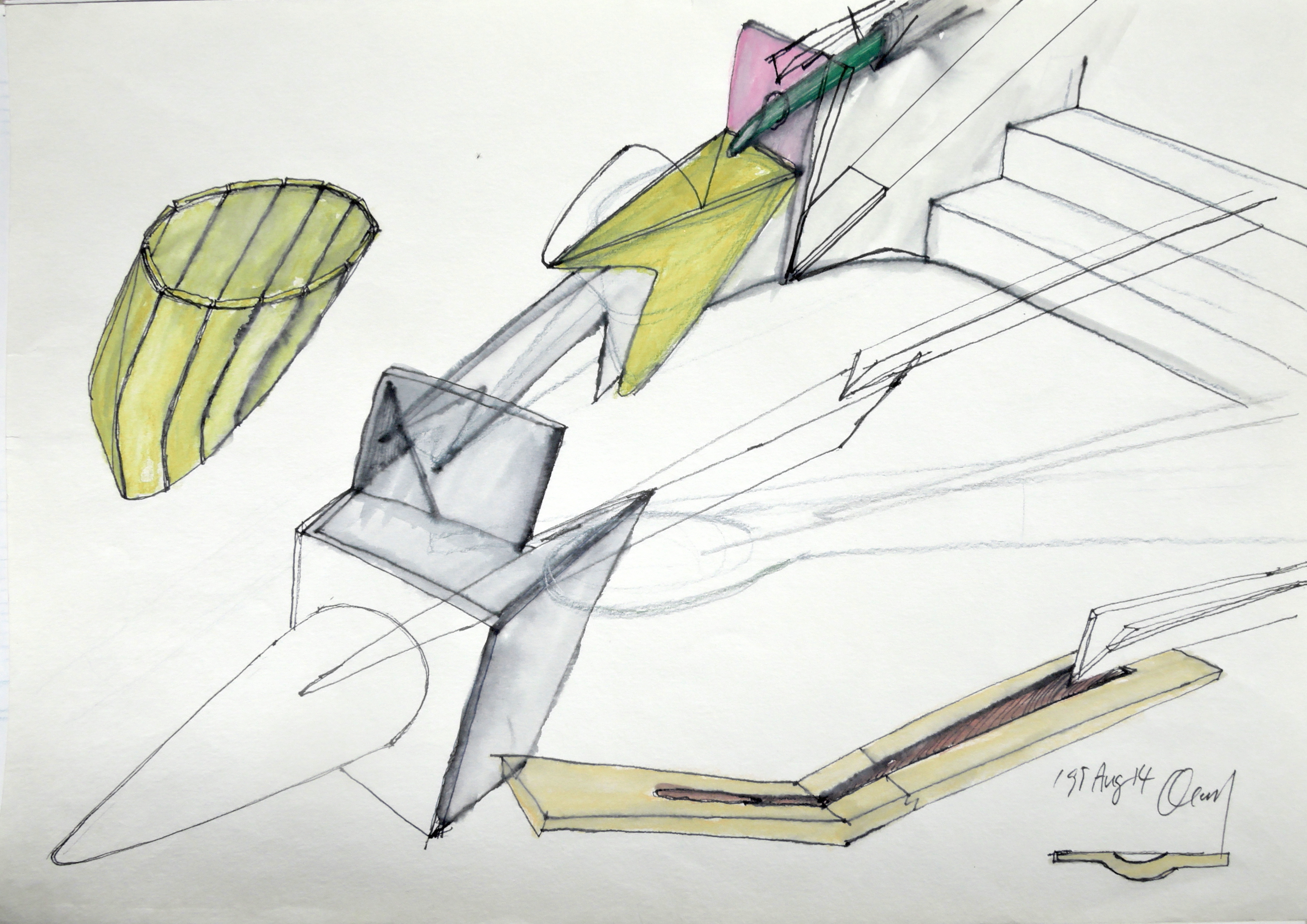

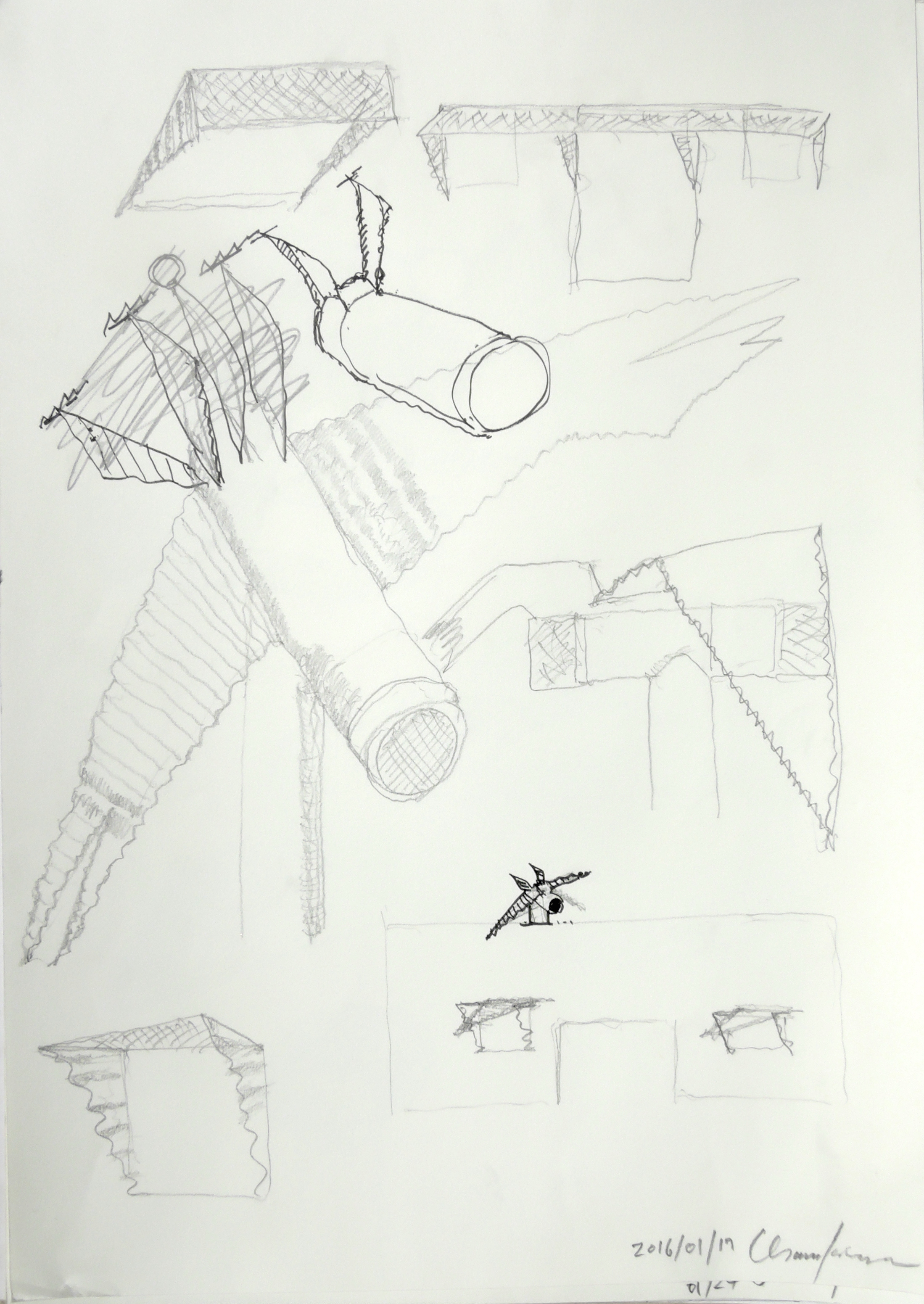

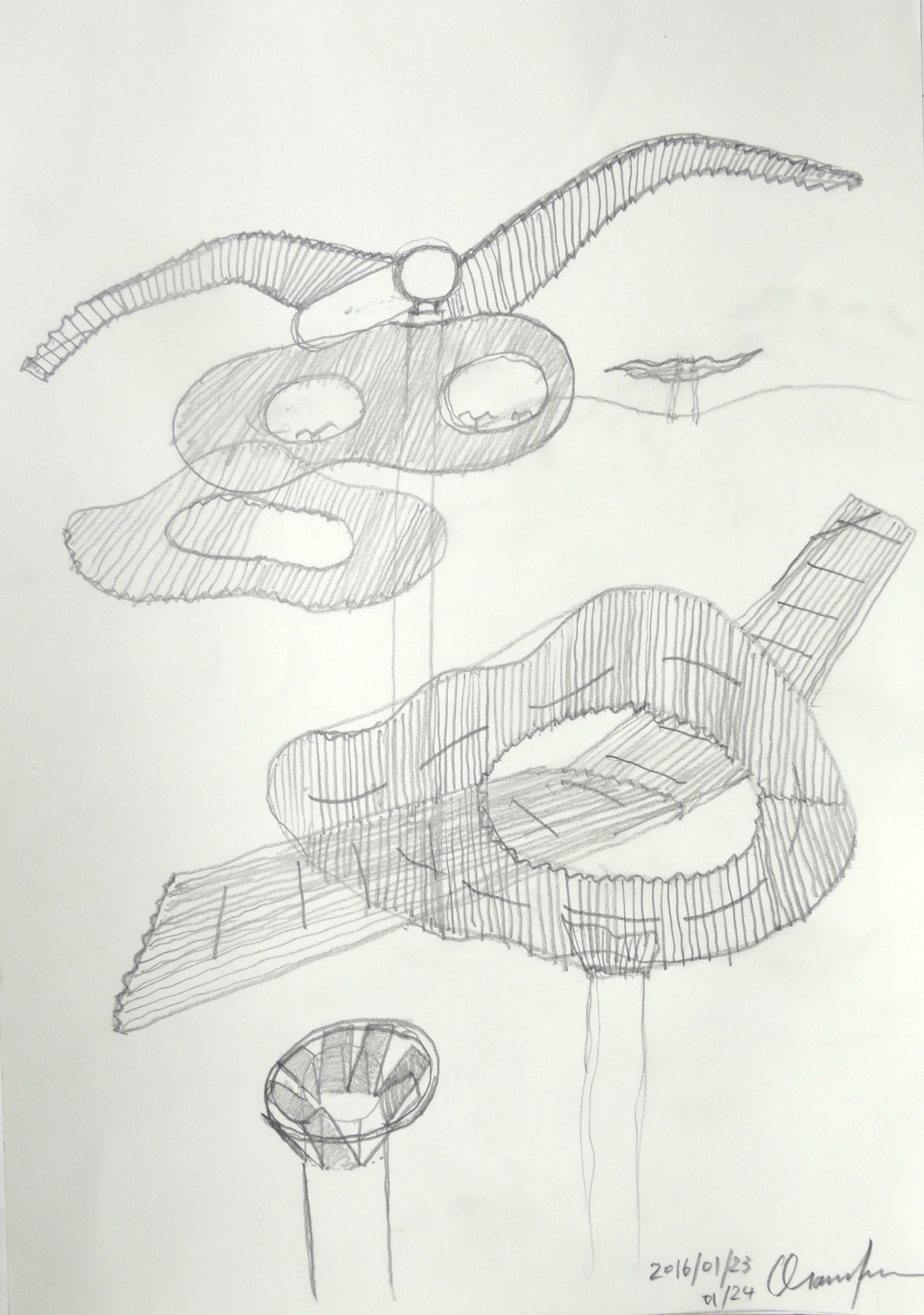

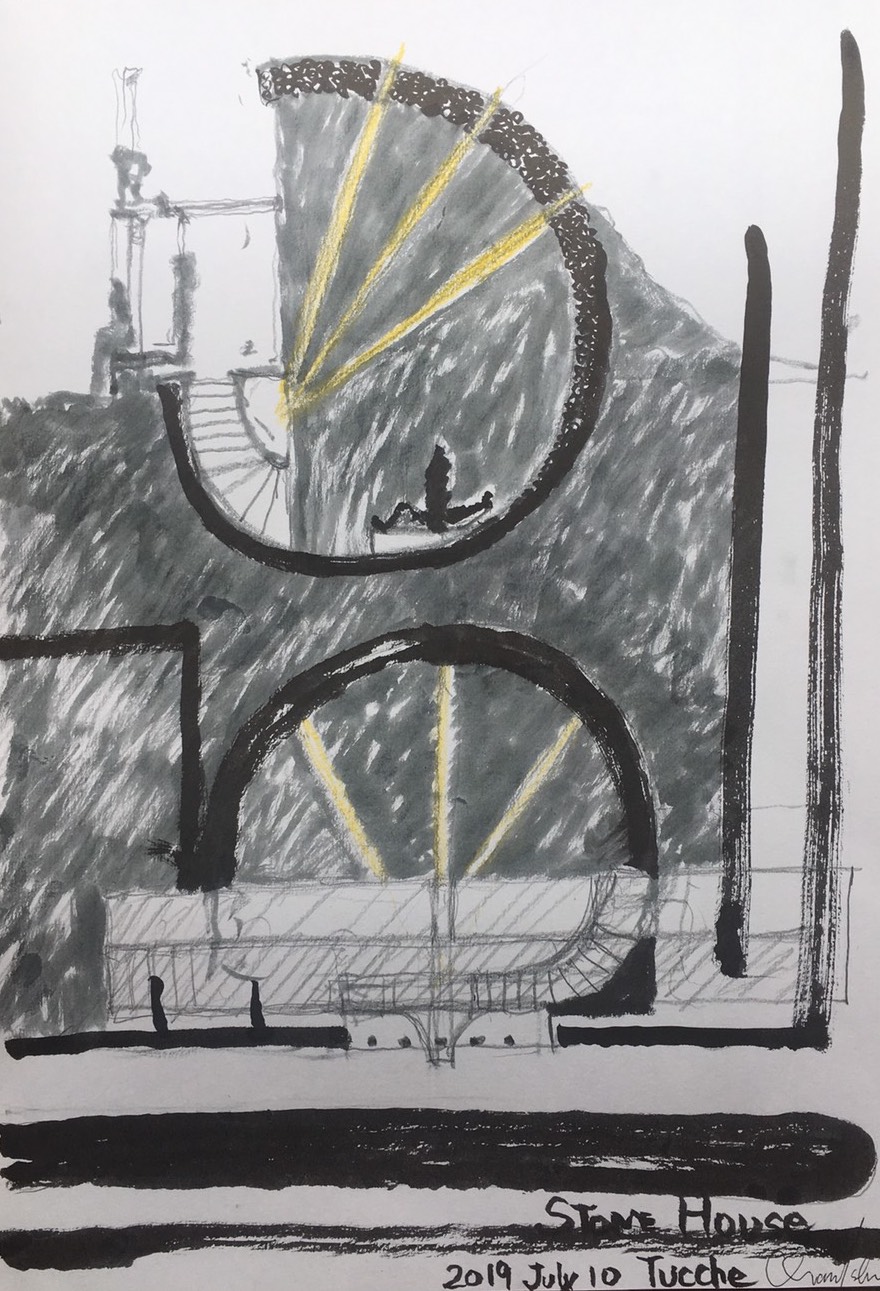

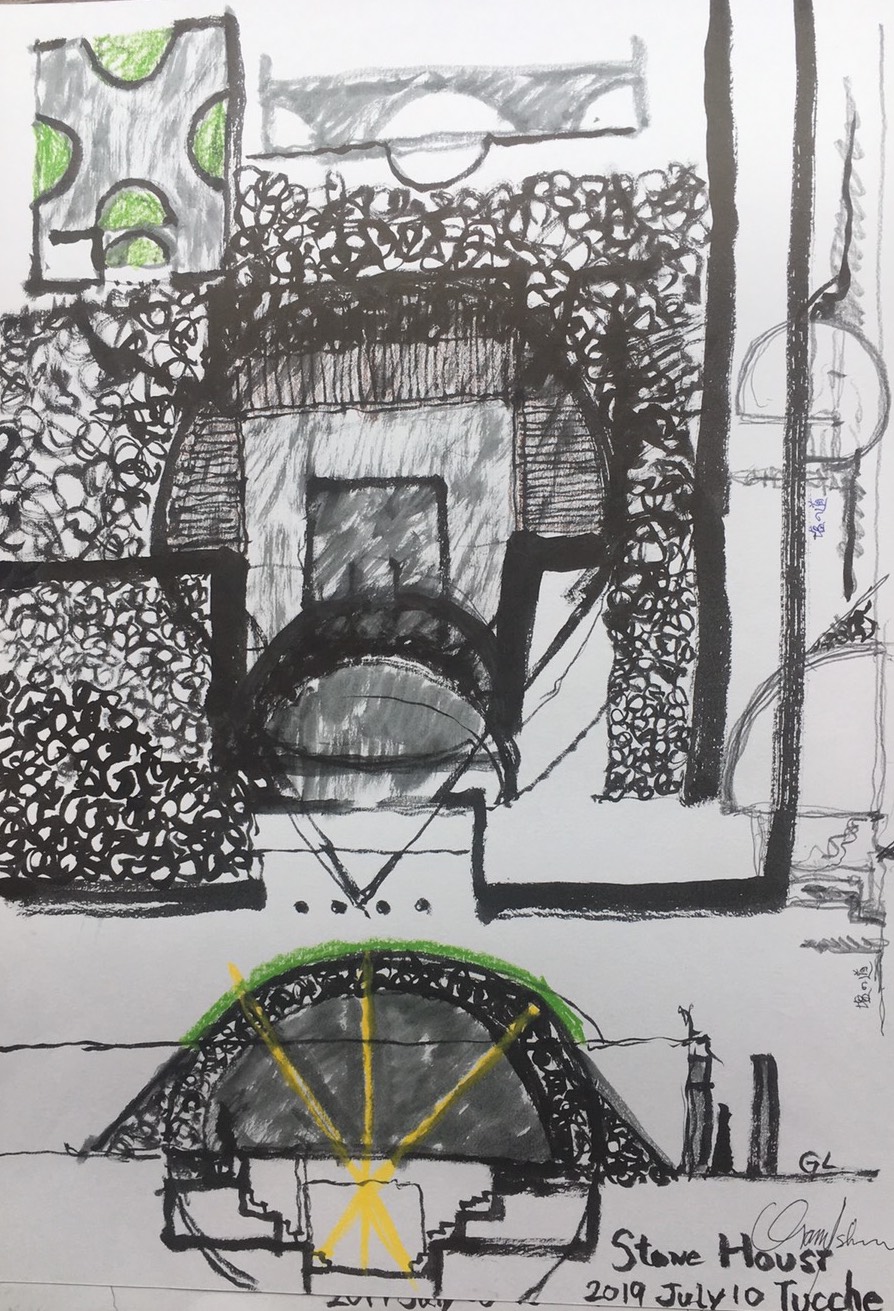

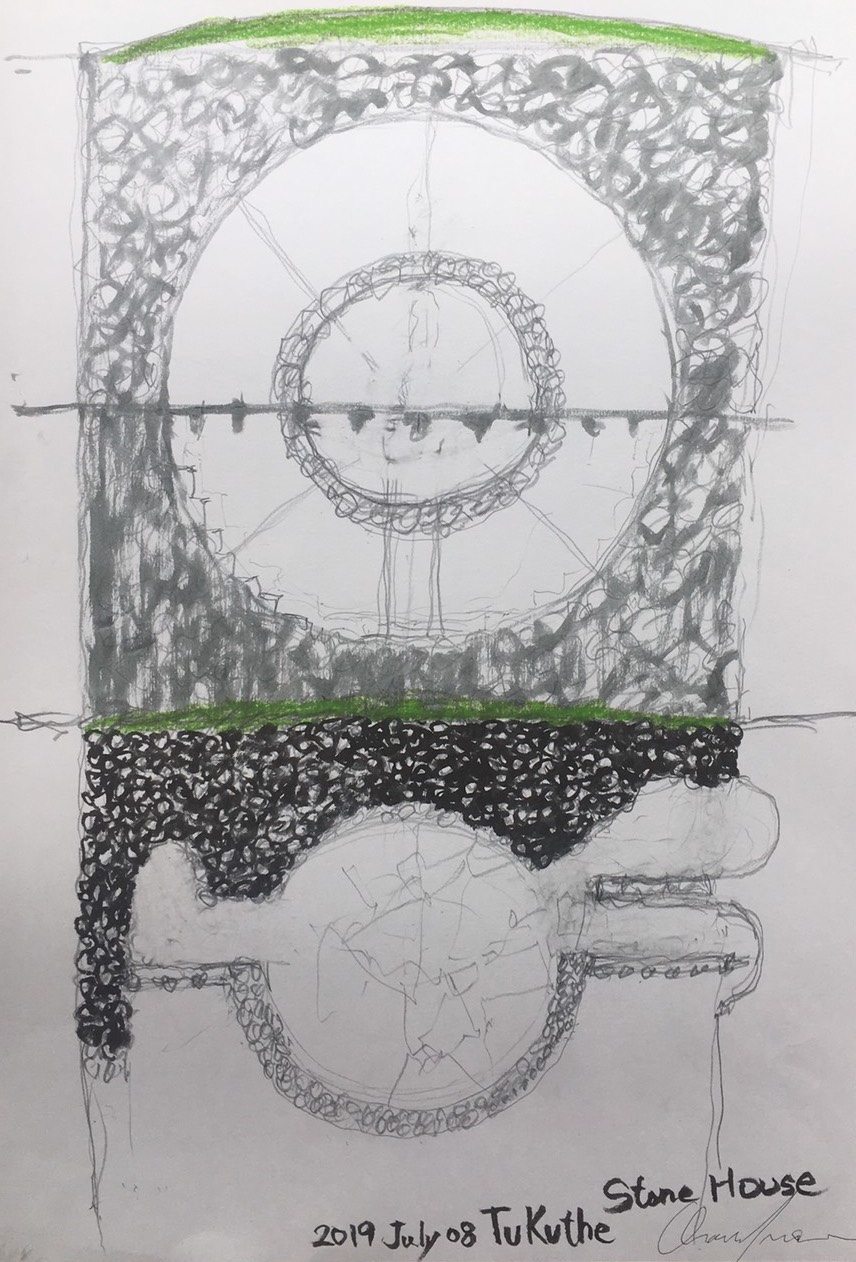

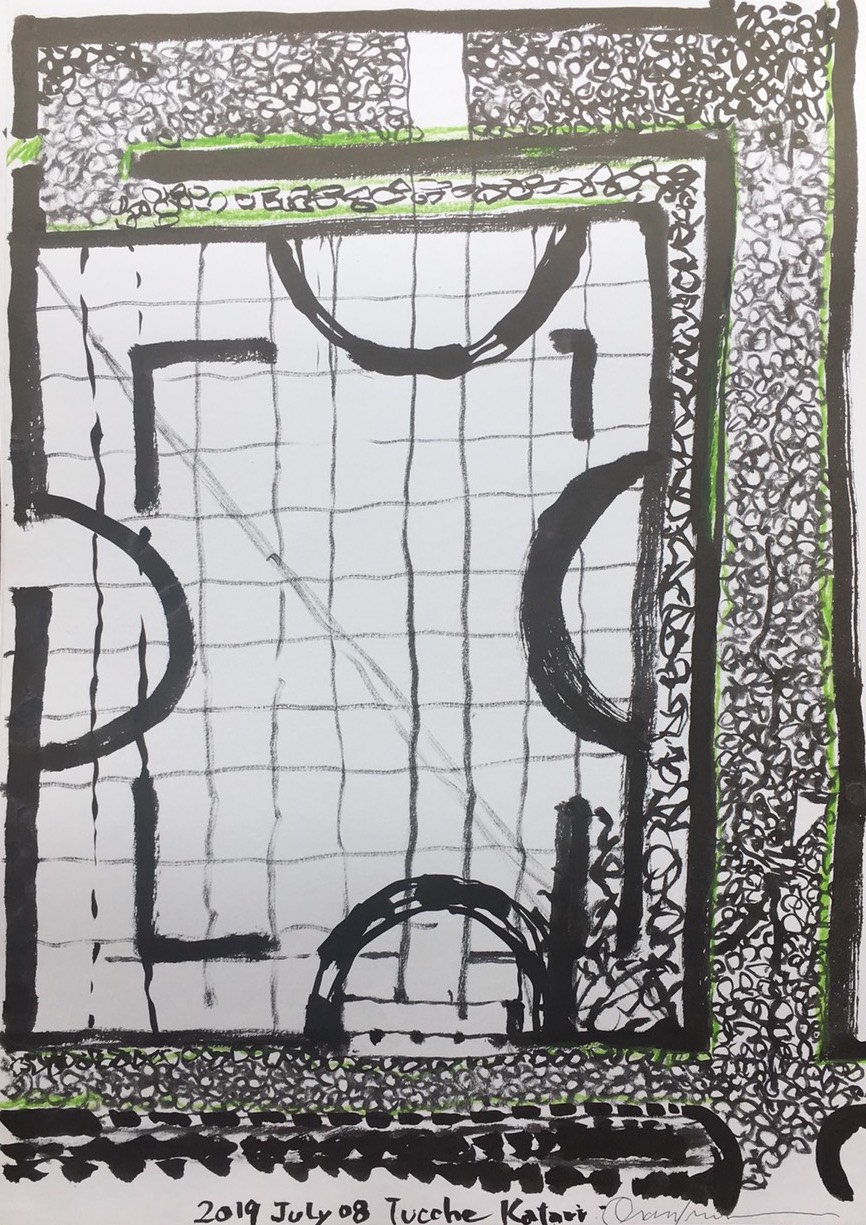

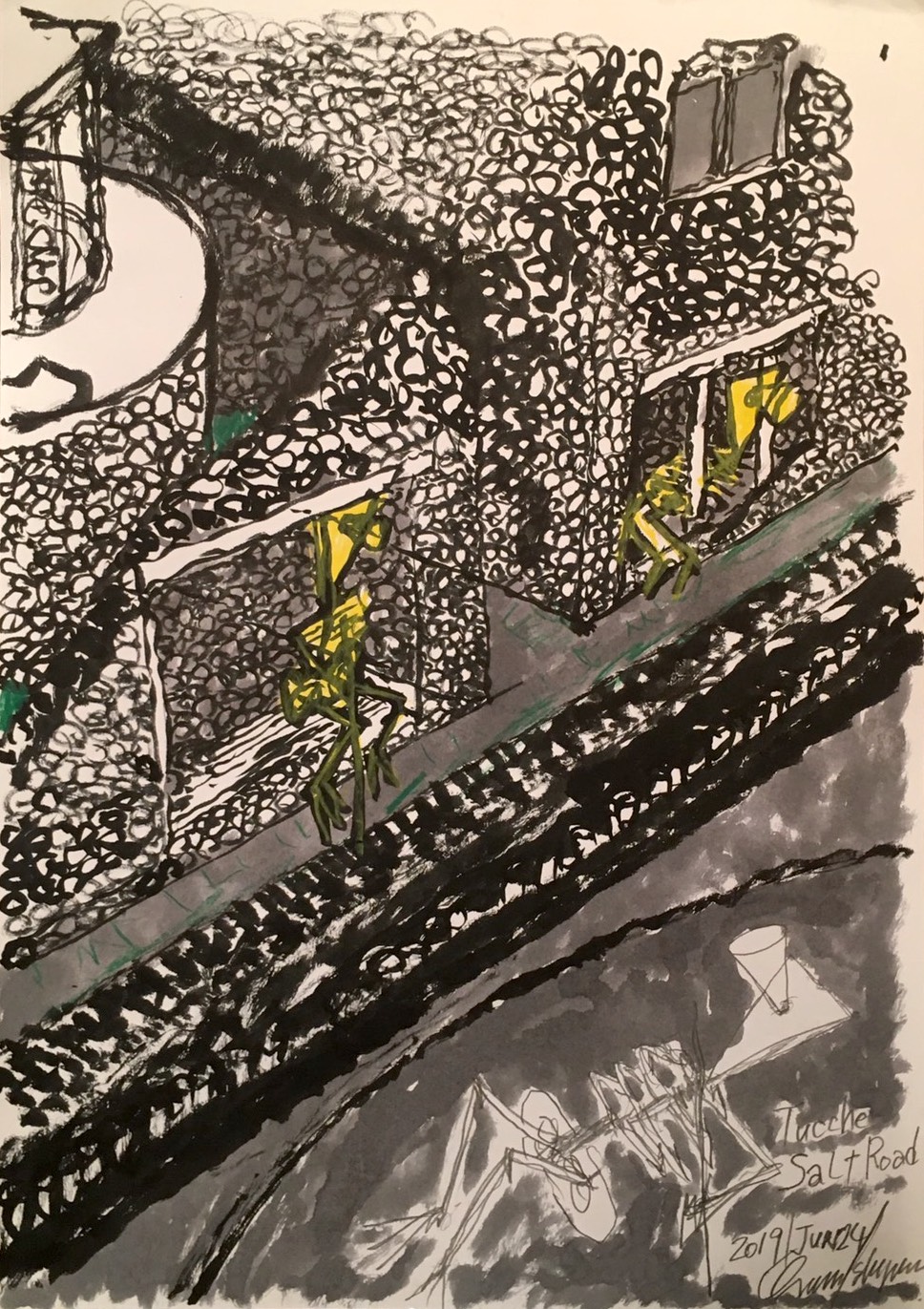

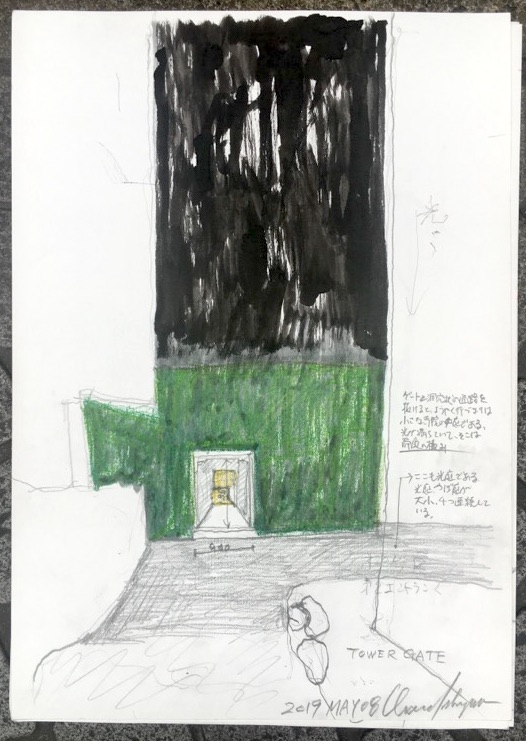

Ishiyama's sketch

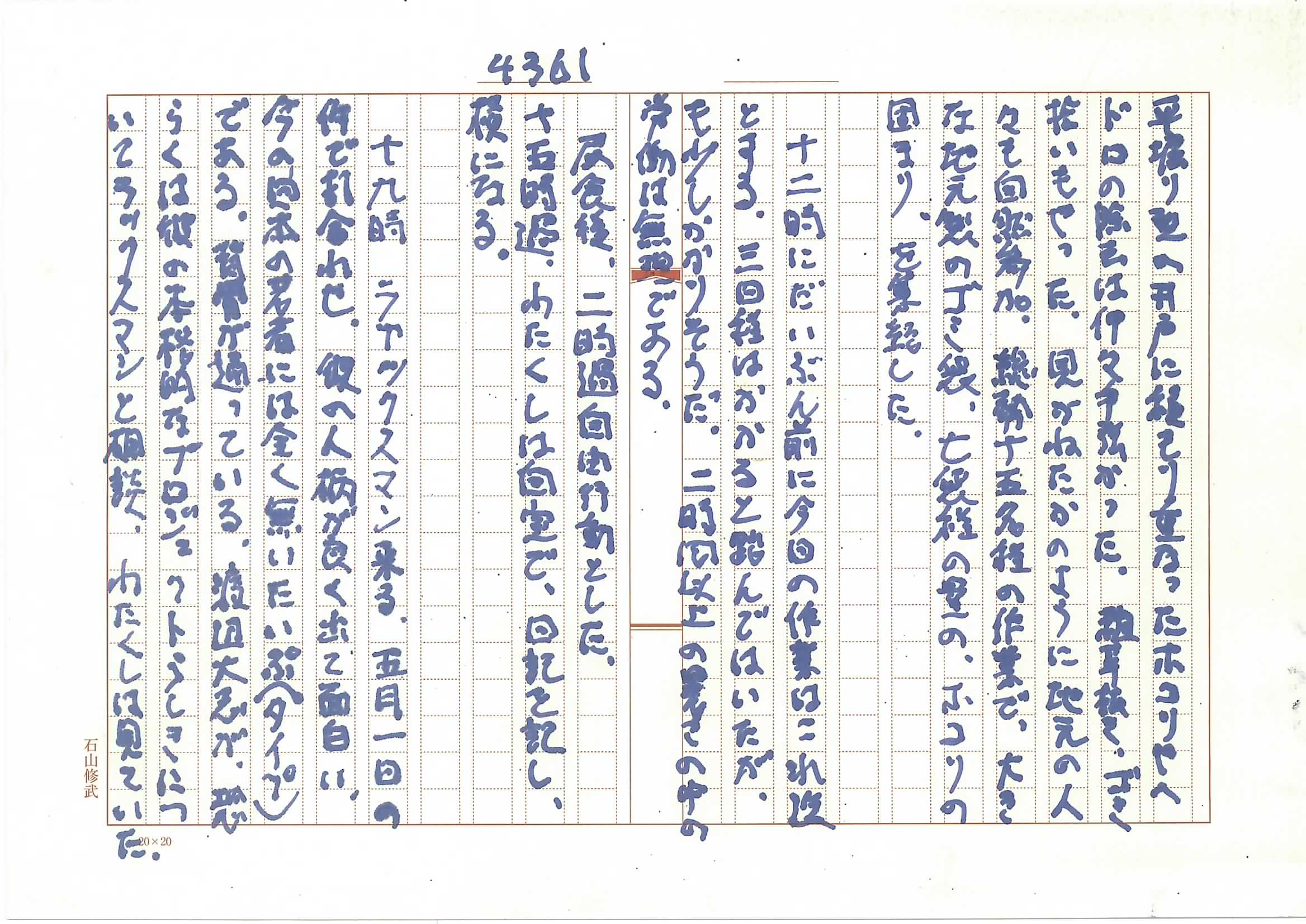

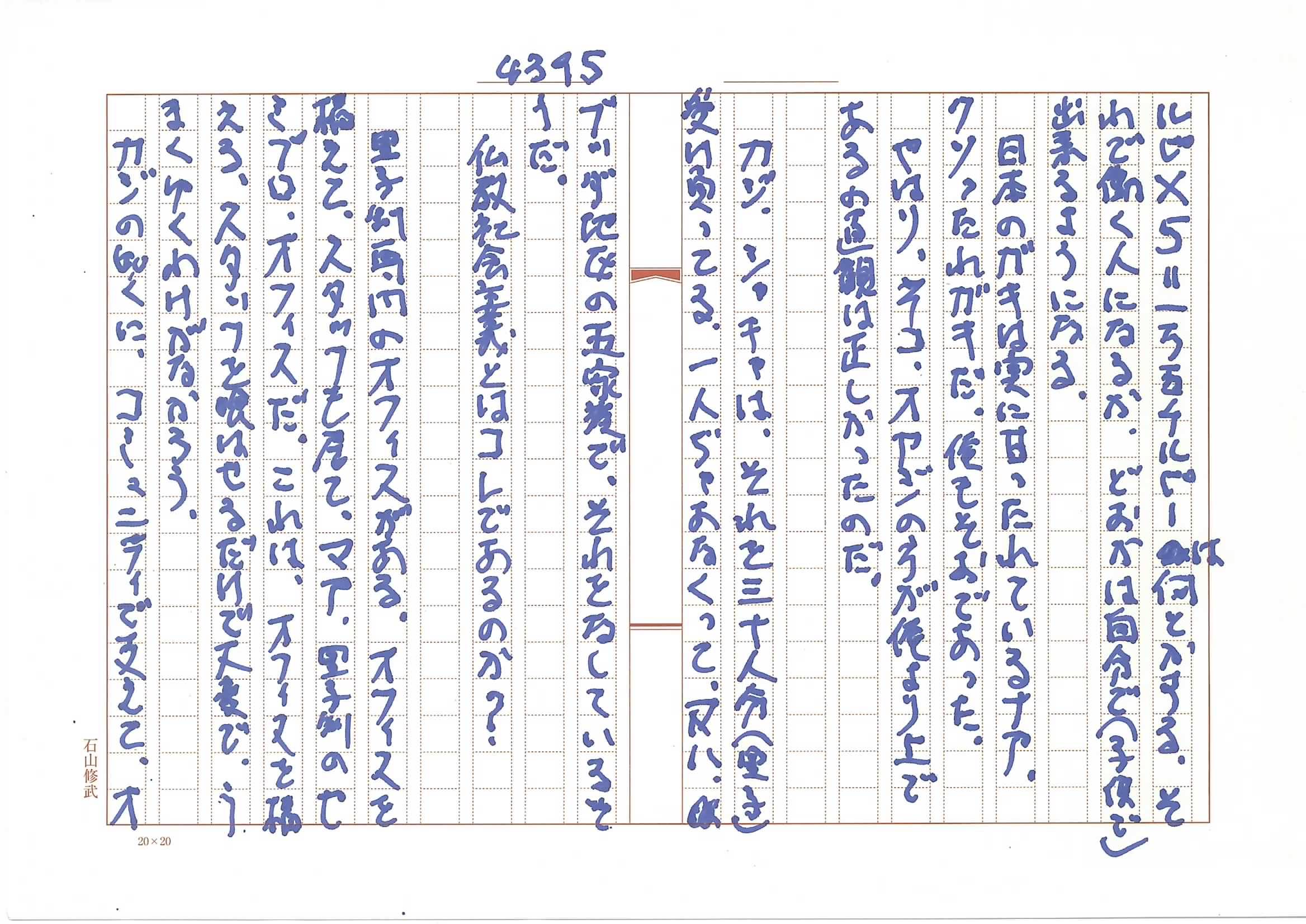

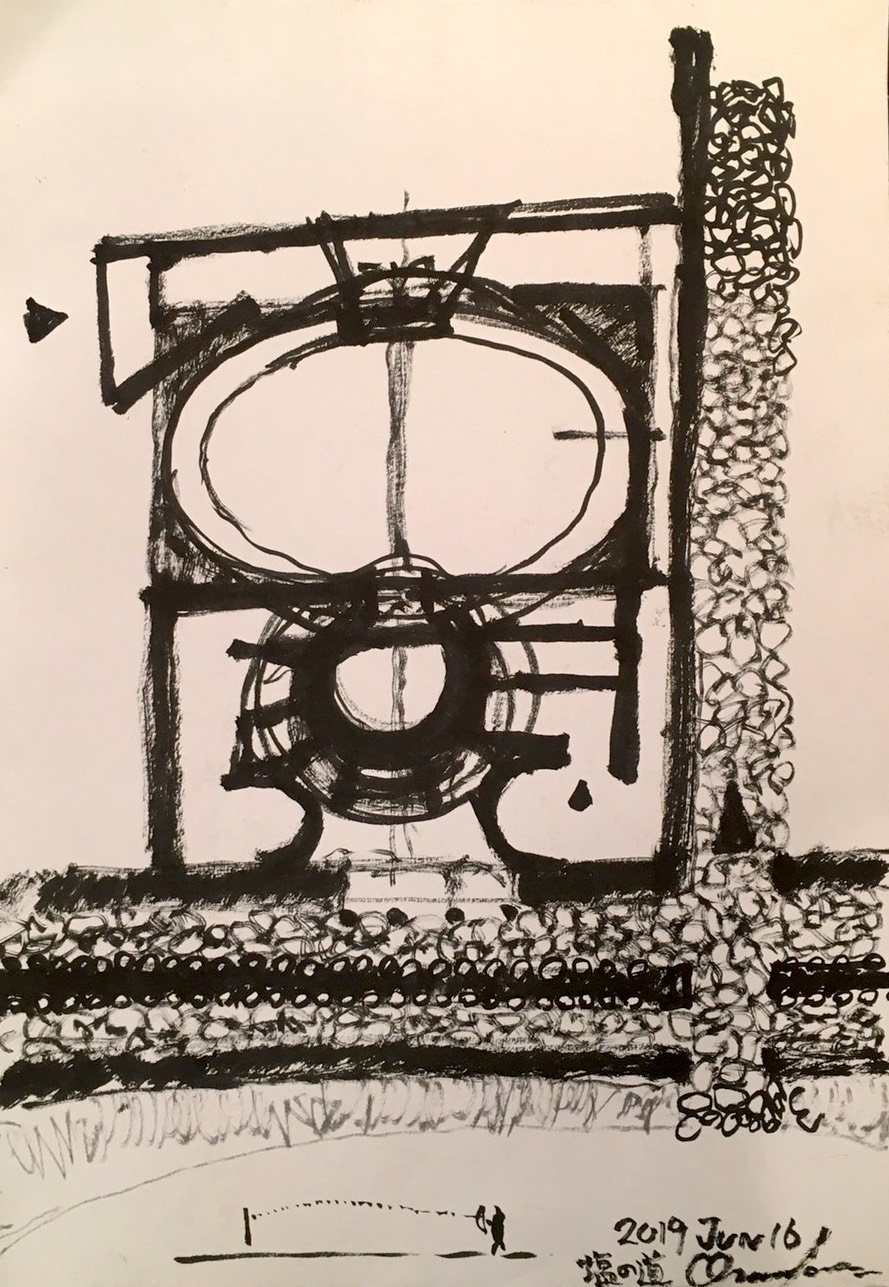

Watanabe's sketch

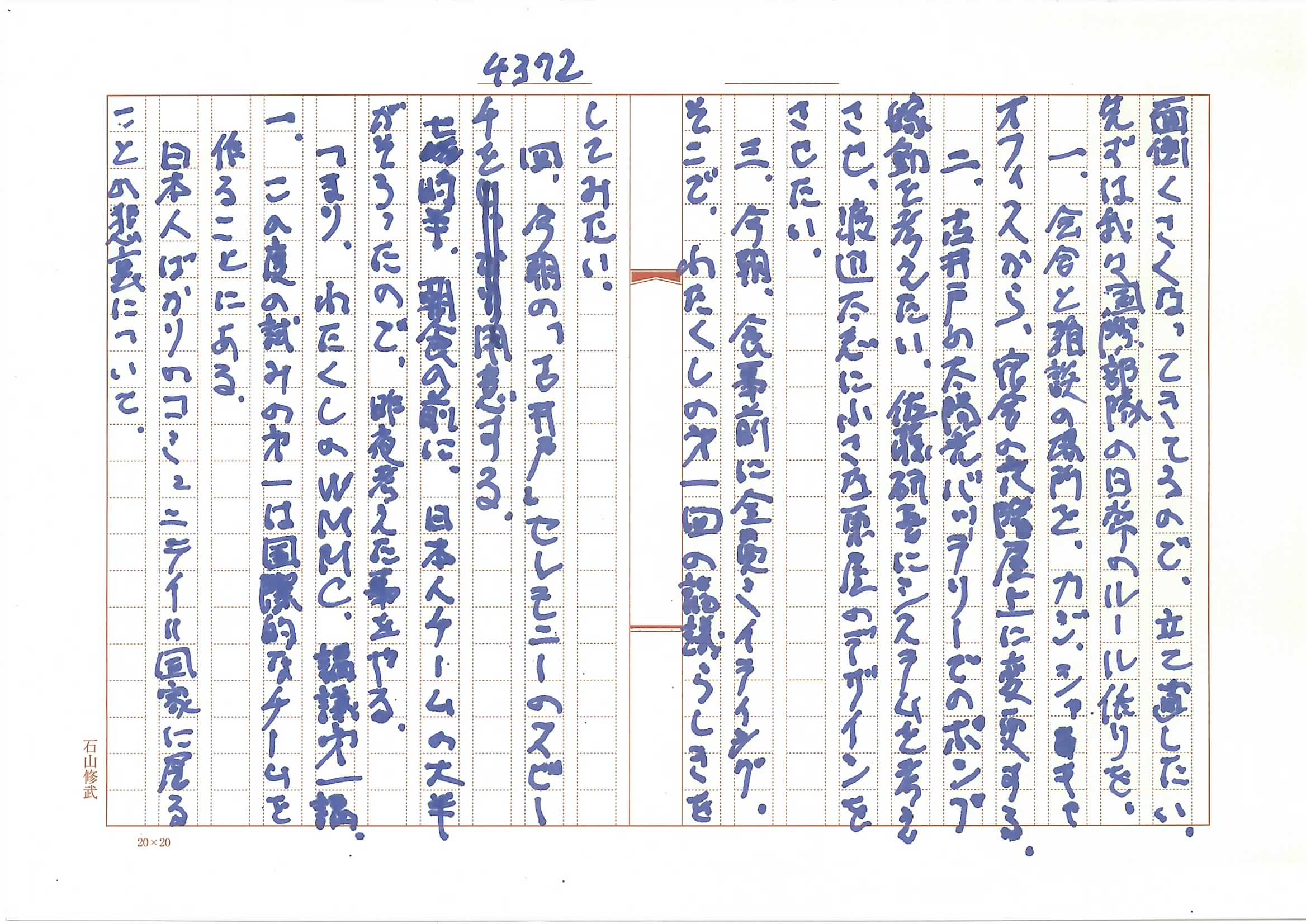

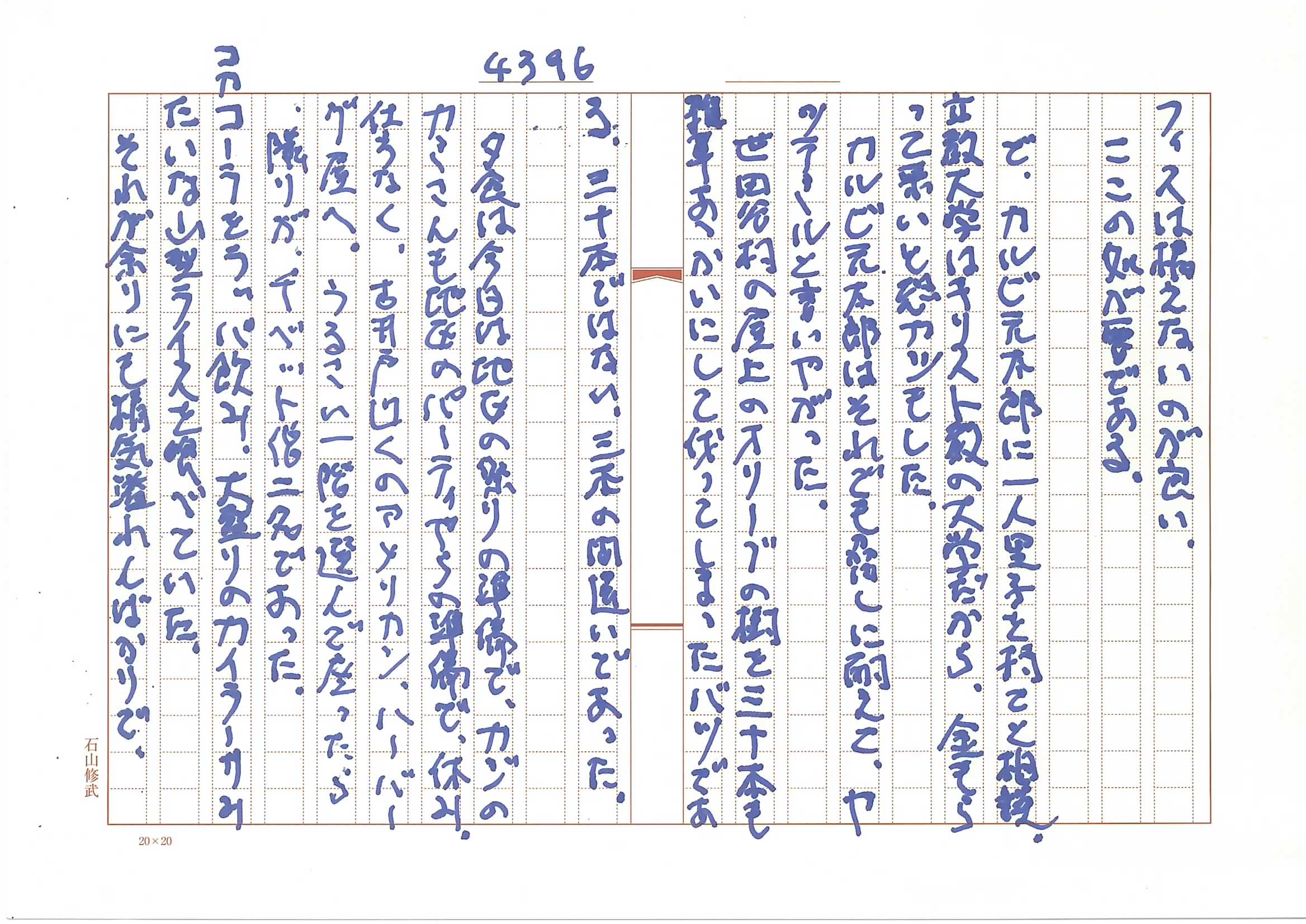

Sato's sketch

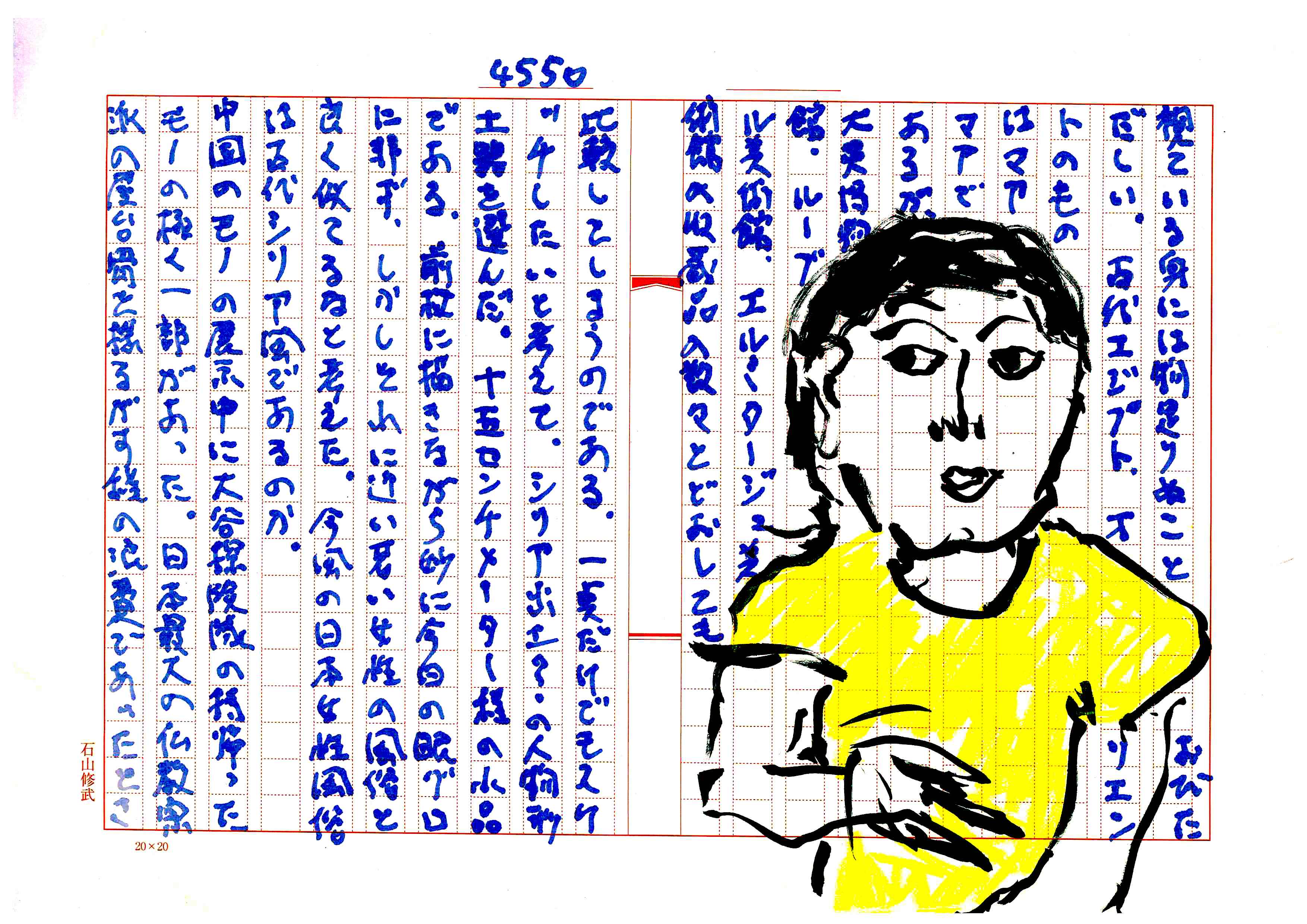

ヨゼフは今、四十二才。皆からティーチャーと呼ばれる。本名を知る者は少いのであろう。九才までコルカタ(カルカッタ)に居た。

三年程を、母親がいたマザーの家で過した。母親は重い結核患者で、半ば患者としてマザーの家で暮らしていた。

その名の通り、マザーの家は死を待つしかない困窮の極みの人々が集まり、病院の形式を持つにせよ、生きる見込の無い人々が、老若男女問はず、集団で暮らしているのだった。

十才の頃、雨期明けに、三年に一度、ベンガル地方で組織される、国境を越えての巡礼旅団に預けられて、ヒマラヤ内院へと旅立った。

マザーはコルカタに三ヶ所の、病院とも安息所とも分かちがたい場所を運営していた。ネパールにも数ヶ所、マザーの家はあった。カトマンドゥ盆地のパシュパティナート、ヒンドゥ寺院の聖地に接して、その一つのマザーの家はあった。二千十五年頃にネパール政府とのいざこざ、があり、撤収を命じられたとされる。ヒンドゥ教徒、あるいはその政治的パーティとの軋轢か。当時勢力をふるっていた中国共産党毛派との争いであったのかは、誰も口を閉ざしたままである。

ヨゼフの母親は、誰もが予測した如くに死を迎えたが、コルカタで亡くなる寸前に、そこから送り帰されたパシュパティナートのマザーの家が、どんなに楽園であったかを、ヨゼフに良く話したものだった。

「ヨゼフ、あそこには庭があったんだよ。広い庭だった。赤いメリーゴールドや、コスモス、それにヒナギクの黄色が入り乱れて、それは、それは美しかった。空気もここよりはズーッと良かった。ズーッと澄んでいたよ。空だって青かった。

幸い朝を迎えられた者は、皆、朝の光と庭の花が本当に楽しみだったよ。歩けるものは杖にすがって庭に出た。歩けぬ者も、地をいざって、はい出たものさ。

朝の光を顔いっぱいに浴びて、その温もりが本当にありがたかった。それだけで、ここに居るのが充分だったのよ。

広い中庭だったし、そこに居るのは死を待つ人間ばかりだった。でも、安らぎがあったよ。考えてもごらん死を待つのも、たっぷりゴハンを喰べて、そして死ねたのも、皆同じなんだくらいは、とおの昔に皆知ってる者どおしだったからね。

そんな事をしゃべったりはしなかったけど、皆、知ってたの。

明日は事切れようかの人が、ヘイのレンガの汚れを、それでも愛しそうに撫ぜていたし、花びらに手を触れたりしてた。そんな事は誰も、元気に動いたりしてた頃は、誰一人として、していなかったクセにだよ。生きて動いているモノは蟻でも、虫でも愛しかった。

隣りには身体がとけて、ただれる重病者だけの処があった。母さんは怖くて行かなかったよ。臭いも凄いんだと、そんな人達はチョッと運の悪さからなんだろう。生きるってのは様々で上も下もとめども無いんだから。」

ヨゼフの母親はそお話していた。それを何処で聞いたのかは思い出せない。コルカタでの事だったのだろう。

ヨゼフにはその話し以外にはネパールの記憶は無かったからだ。

誰からそんな話しを、澄んだ空気や、光り輝やく陽光や、色とりどりの花々の有様を聞いたのだろう? それでなければこんなに鮮やかに母親の話しを思い出せる筈もない。

ツバメからなのか?

母親はとおに死を覚悟していたから。いつも乾いた笑いを浮かべていた。その声にもならぬ笑いは、だからヨゼフに乗り移っていたんだろう。

ヨゼフは一人が好きな子であった。だんだんそおなったのでもなく、どおやら、生まれた時から、そおだったんだろう。

そして、誰もが、そお感じるのに不思議を感じないような、そんな子であった。二千二十年現在のパシュパティナートには、マザーの家には誰も居ないし、誰も内へ入ることも出来ぬ。鉄の金網で囲はれている。

歩いてすぐの処にはガンジスの小さな支流バグマティ川の小さな谷にかかる石橋があり、そこからは死人を焼くガートが見渡せる。ここのヒンドゥ寺院は聖地として知られるから、ネパールのヒンドゥ教徒は勿論、国境を越えてインド各地からも実に多くの人々が集まる。

ガート(焼き場)は正式なのは七ヶ処ある。石橋を境にして上流の三台程はカーストの高い富裕者達。老若男女を問はぬ。下流は貧しい人々が焼かれる。四台程ある。死んでも貧富の差は歴然としていて境界があるのだ。それを知るのは生きてる人たちだけ。

上流のガートの右岸はヒンドゥ寺院であり、その境内には異教徒は入ることが出来ぬ。左岸の段状の谷には、それこそ無数のシワのシンボル男根と女陰の石の造形物が林立している。シワ神は語らずして、死者達が焼かれて、その白紫の煙が天に昇るのを見守る。石のリンガは皆、富んだ者が喜捨したものだ。燃えつきた人体の灰はドサリと河に投げ込まれる。

石橋の下流にはそれを見守るシワ神もほとんど無い。ダラリと山裾が平地に消える。河も峡谷から、だだっ広い河原へと拡がる。河原には少しばかりの草の群とカラスの影が。焼け残りの、何がしかを拾い集める人間の姿もある。

四十年程の昔には、石橋の上から、子供たちが下の河の流れに、ドボン、ドボンと飛び降りて、日がな一日遊んでいたものだが、今は河の水量が減ってしまい、そおして遊ぶ子供の姿も無い。

焼かれる人間の数は、むしろ昔よりも今の方が多い。

四十年程の昔に焼かれていた人間の灰の流れに飛び込んでいた子供たち。あの子たちは、何が面白くって繰り返し、繰り返し、人体の燃えかすの灰が混じった水と遊んでいたのだろうか。

多くのパシュパティナートへの、世界中からの観光客は膨大な数である。石橋は人で溢れ返る。そんな観光客たちからの小銭欲しさの落下ではなかった。七、八名の子供の一人として「マネー、マネー」と観光客に金をねだる子はいなかった。

子供たちは、ただただ水へ飛び込むのではない。高見から落下するのが面白くて、それを続けていた。小さな身体を一直線に棒状にして、石の欄干を乗り越えて、水面へ落下する。ズブ濡れになって、人体を焼いている最中のガートにはい上る。ボタボタと水のしづくを垂れ流し、汚れたパンツや、下着を水で一杯にはらませて、ガートからはい上がり、石段を登り、又、棒のように身体を固めて、飛び下りる。それを繰り返したのだった。

あの棒状に固めた少年たちの姿は、そお言えば、まるでシヴァ神のリンガの如くであった。

あの子供たちの姿は今は姿を消した。あれは落下を繰り返す翼のない鳥の群でもあったな。

二千年になってから、パシュパティナートの表通りには、いかにも場ちがいな濃茶のレンガタイル貼りの豪華なアパートが林立し始めた。インドの東海岸ムンバイにキノコの如く乱立した超高層アパートのスタイルとは全くちがったモノだった。突然にである。この唐突さは中国大陸風でもあったが、更にはいかにもな現代日本風な様式も備えていた。

大金持のヒンドゥ教徒達が持主である。大金持であろうと、なかろうと死は万人に訪れる。国境を越えたインドの超富裕層も、同じである。ガンジス河中流のベナレス(バナラン)はガート群がある事で、余りにも有名である。しかし、インドの人口増加は今もまだただならぬものがある。アジア大陸の総人口の現実はいまだに把握され切ってはいない。知るのが皆恐ろしいからであろう。

共産党政権の一人っ児政策で、中国大陸の総人口は少しばかり抑制され、のび止まりに達したともされる。政策の一帯一路(新シルクロード計画と呼ばれる)政策は、総人口の西への際限無き移動計画でもあろう。いまだに人口が増え続けるインドでは、又、困ったことにモディ政権の、明らかな日本のそれを模倣したであろう、先行きの視えぬままの近代化政策が急速に始まったばかりである。ありとあらゆる近代化は経済成長、すなわち異常な人口増加を伴うのである。この対の足カセは地球上何処の地域も、それから逃れることは不可能である。

生者が増えれば、同じだけ死者の数も増加する。その数量の変ること無いバランス(対称)は永遠である。人間はそう呼ばれる生物である限り、とどまることの無い、これこそ自動回転の総体であり永久運動の端子なのである。

であるから、インドに於ける人口増加は、インドにおける死者の増加に全く寸分の狂い無く同じなのである。

優れた人類学者(注 クロード・レヴィ=ストロース)はインドのカースト制は新たな双頭の平等制への実験であったと指摘する。そして、それは失敗したとも。新たな平等制、あるいは、これも又、近代的思想としてのヴィジョンではあるが、ある地域すなわち様々に不平等な位置と拡がりを持つエリアの想定はそのまま国家を前提とするのだが、そのエリアでの格差無き平等らしきは、これは人口増加の状態ではあり得ない。むしろ、人口減少を基盤とせざるを得ない。極めつけのヨーロッパ・エリア特有の現象なのだ。

つまり、インド固有の問題である。インドに於ける死者の増加は、シンプルに言えばベナレスの、ガンジス河のガートの飽和的爆発を意味するのだ。ベナレスでのガンガ、ガートでの死体焼却は、コレワ、ヒンドゥーの儀式でもある。自己欲望の肯定の儀式である処に、とどめようのない集団の巨大な死への落下願望をさえ視てしまう類のものである。

ベナレスでの死体の焼却が破裂に近い状態になった故の、国境を越えてのパシュパティナートではあるまい。

しかし、パシュパティナートの広大な駐車場に溢れ返るばかりの数百台の巡礼者バスの有様、そして、死ならぬ焼却を待つ人の順番待ちとしての日本式豪華アパート分譲の群立、更には、マザーの家のシャット・アウトの全てはヒンドゥ文化の中枢の、グローバライゼーションへのただただの降下を表わしているのではあろうか。

シワのリンガ(男女の性の象徴)はやはり、ただの石の棒と、石の凹部に過ぎず、これも又、落下するただの物体か。

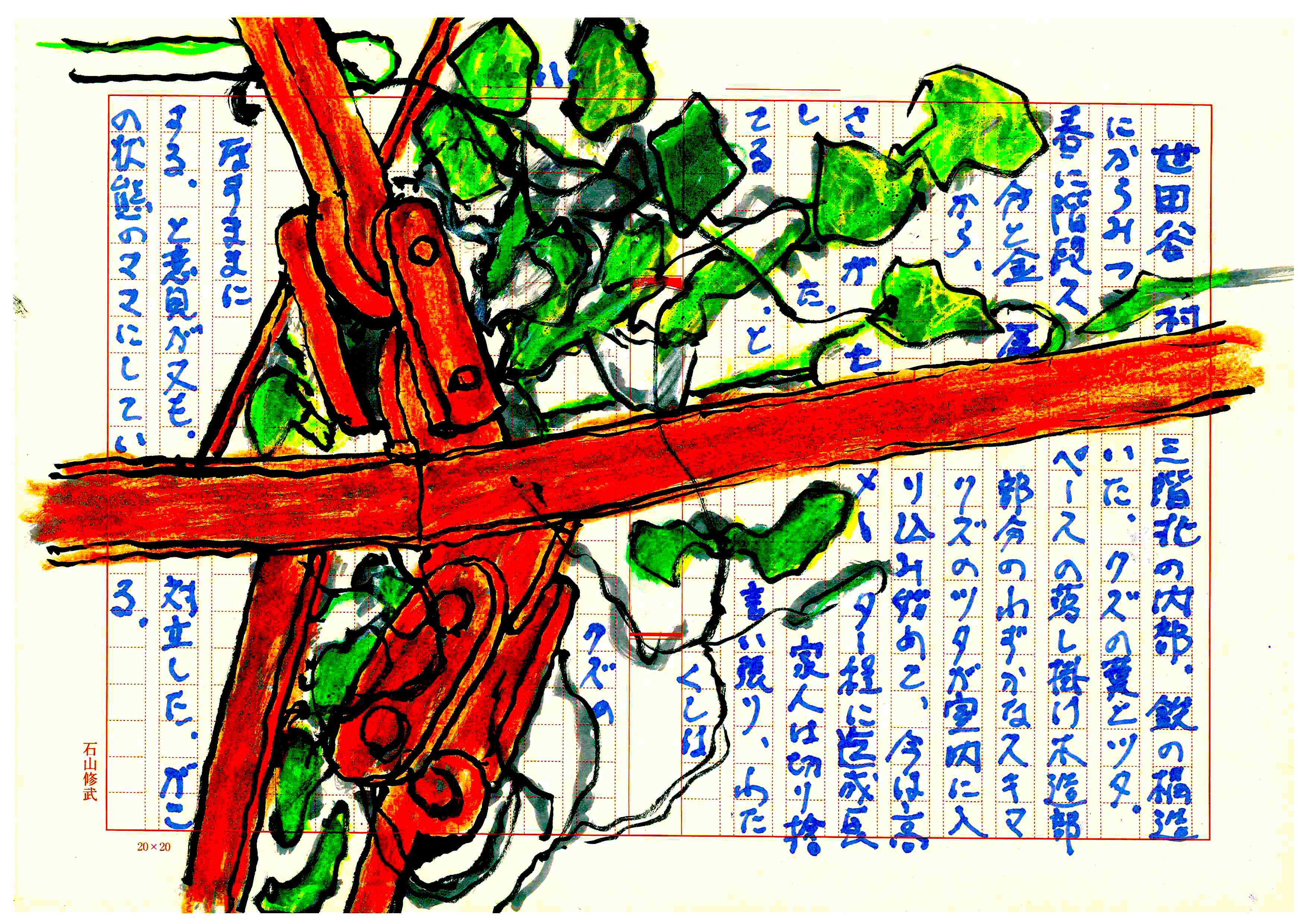

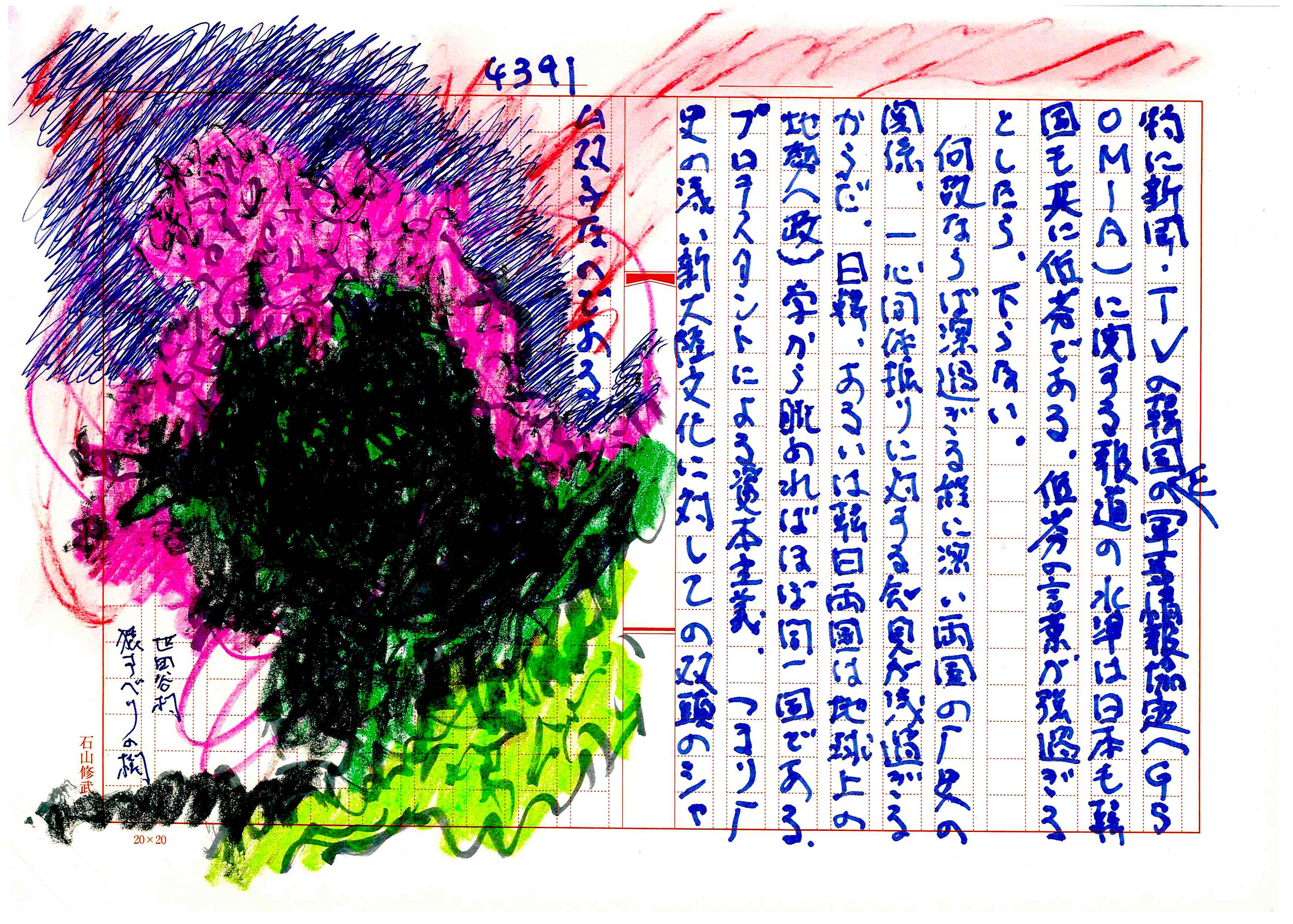

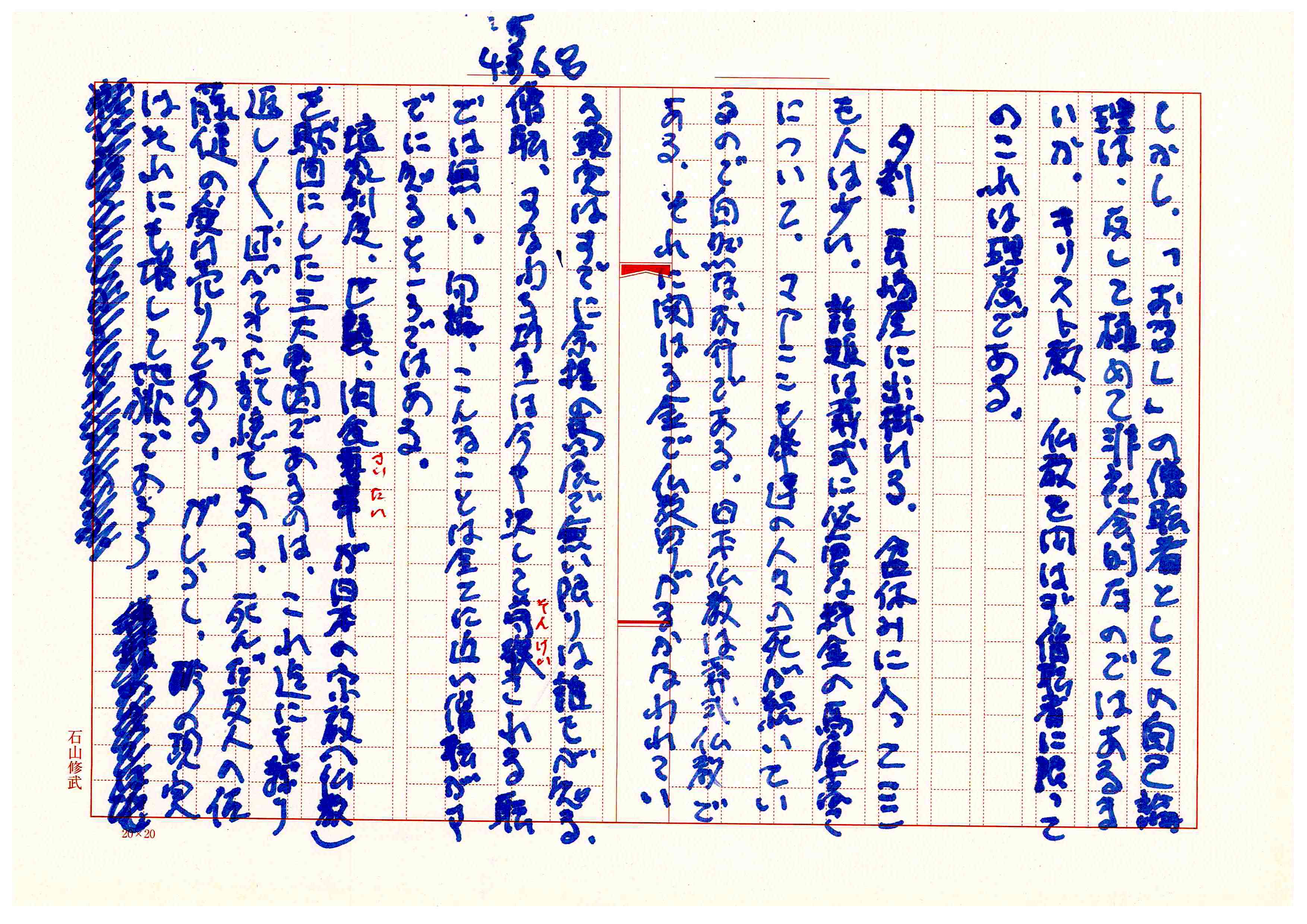

時系列を基準に選んだスケッチ群だけではどおしても、わたくしなりのまとまりがつかぬ。それで二千十三年の日付があるアルチ村でのスケッチを最後に附け加えようと考えた。だが、スケッチを机上に並べてみると、やはりどおやら唐突過ぎる。シュール・レアリズムは嫌いではない。むしろ凡庸な日本画の数々(例えばシルクロードの平山郁夫)と比較すれば心ひかれる。でも平山郁夫の画の平板な感傷よりも、一般的には俗悪とされるキッチュの類の東郷青児や伊東深水、あるいはそれよりも更に俗悪であるらしき風俗画(日本の)などにはシュール・レアリズムを感得してしまう。わたくしの美術品らしきへの選択眼にはどおやらそんな傾向がある。この傾向は今更変えられぬであろう。下劣も俗悪も模倣してた方が良いのである。であるから一番の好みはプリミティーフすなわち素朴画家と呼び呼ばれる類の一族である。まだ暴論の域ではあるが岡本太郎のモノはプリミティーフに属するであろう。岡本一平と岡本かの子の間に生まれた才質である。パリ時代に良からぬ知識人たちと交じり、妙なクセ=思想らしきをを身につけたけど、「太陽の塔」は実にプリミティーフではあるまいか。そんな実に素朴きわまる本音をもって、資料の選択を振り返ってみる。

もっと素朴に、つまり正直にやった方が良いとなった。正直を続けるとバカと呼ばれよう。模倣でもバカでも良いけれど、やはり時にはバカな現実から浮いてみたい。

それで結局三点を選んでみた。

以下に簡略に述べる。時系列の基準を外したら地理系列らしきが出現した。歴史と地理である。

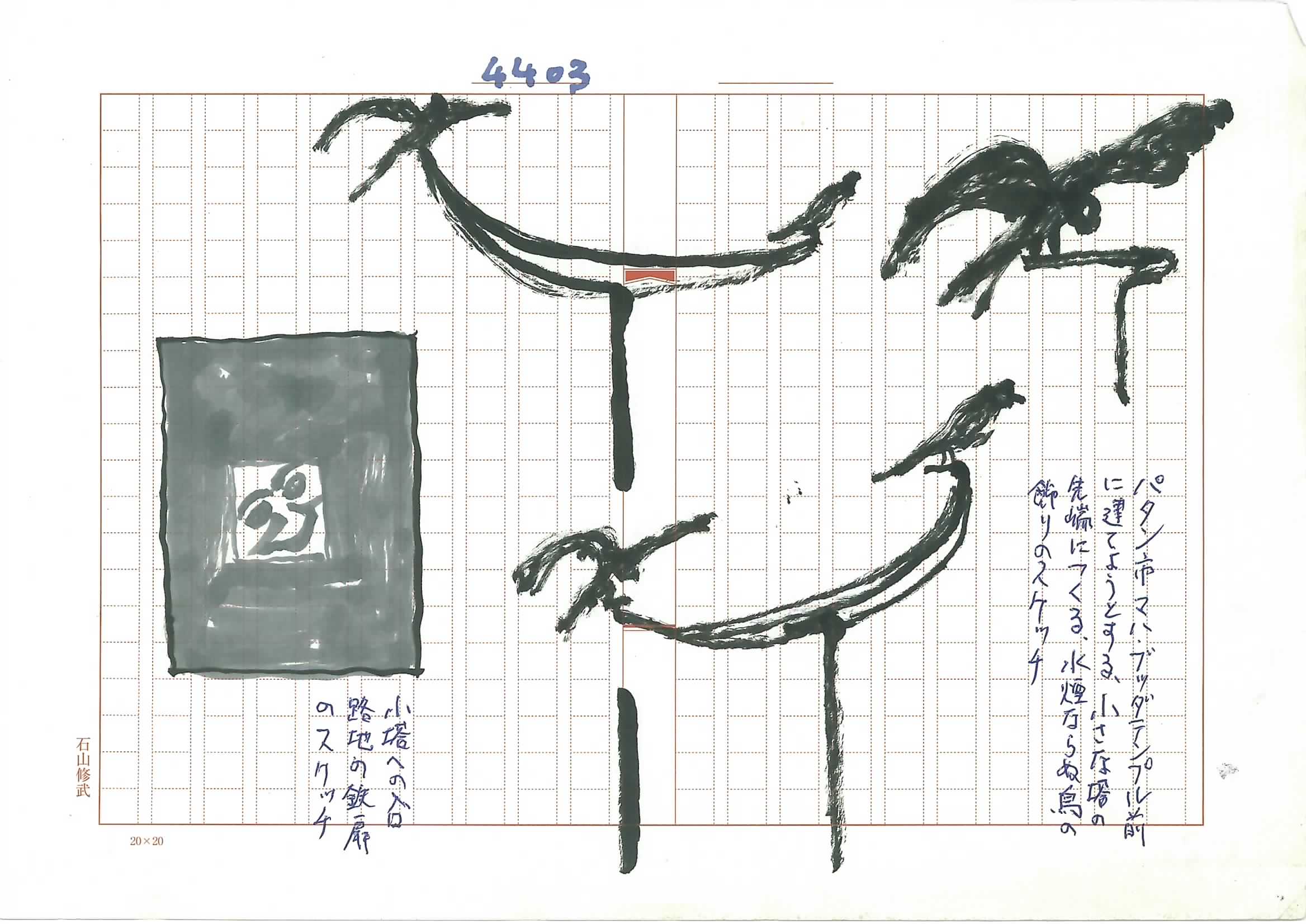

一、パタン市ネパール国立ギャラリー(博物館)でのスケッチ。二千十七年十一月

このスケッチの下部に、恐らくヒンディー神話中の船が現われている。パタン市内には船(木造大型船)の形をファサード(正面)に持つ寺院もある。

二、西表島の海辺での「枯木」ならぬ荒れたジャングルのスケッチ。

南島はうたきと呼ぶ空虚な場所に関心がある。昔は南島は日本列島よりも中国大陸に歴史的にも近かったから。荘老思想も早くから流れ込んだのではあるまいか。海に間近なジャングルは猛烈なエネルギーと、それこそ死の静が入り混じっている。二千十五年。

三、アルチ村、アルチ寺院の枯木

二千十三年の日付がある。

このスケッチを五章と六章の間に挟み込む終りの一点とする。

アルチ村はインド領ラダックの小村である。チベット文化がチベットに於いて中国政府により破壊されつつある。そんな時局(勢)の中でインド領ラダックは最もチベット文化が保存されている地域だ。なかでも、このスケッチのアルチ寺院は場所も文化の象徴としての寺院建築も良い。

余りにも著名な三層堂が画面中央遠くに描かれている。この三層堂は巨大な仏像を持ちその頭部が二階の床をブチ抜いているのがシュールレアリズムである。岡本太郎の太陽の塔は丹下健三の巨大な平屋根をブチ抜いたのが素晴らしいが、今は屋根は失く塔だけが所在無気である。

三層堂の遠くには、恐らくこの寺院の健立の一番の根拠でもあったろう巨大な岩壁が圧倒的に在る。岩壁はインダス河に面している。手前の枯木が実に象徴力の極みである。雷で焼かれたようだ。梅の樹の老いたモノだが、黒く枯れて一層の生命力が横溢している。

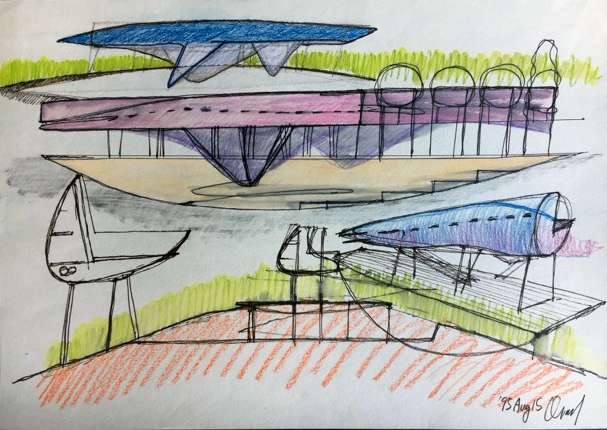

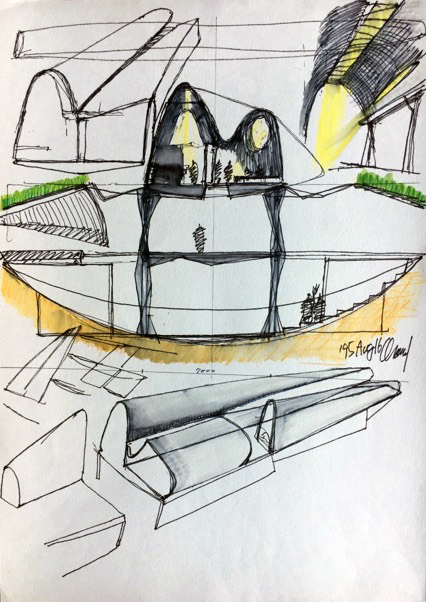

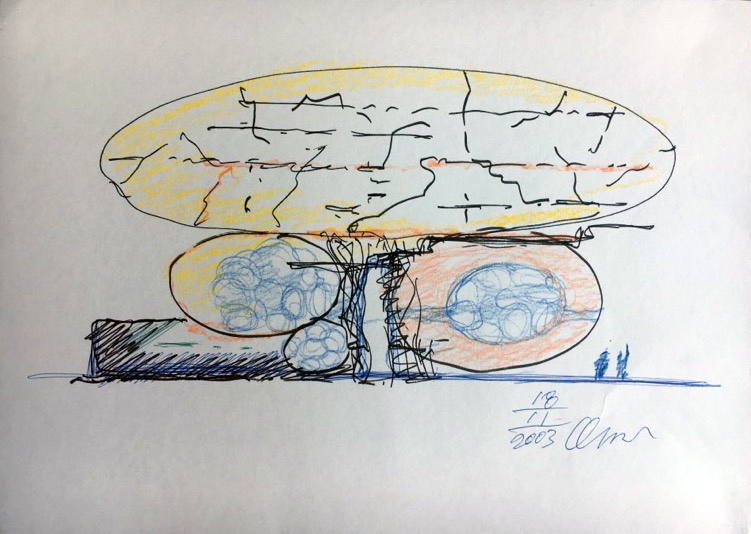

一、 千九十五年八月十五日 スケッチ

長い円筒状の船の如くが登場した。円筒は四分之一程を断面型においてカットされている。北海道十勝を想定したものである。

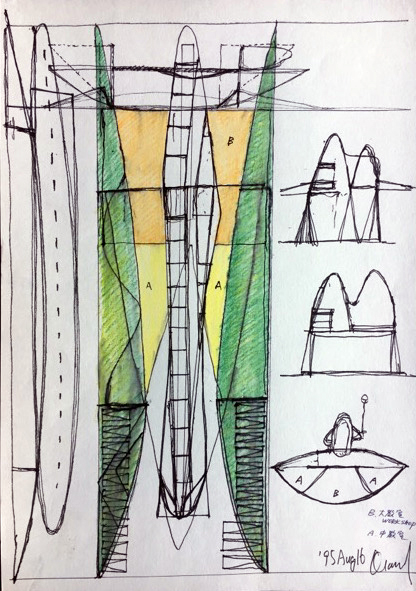

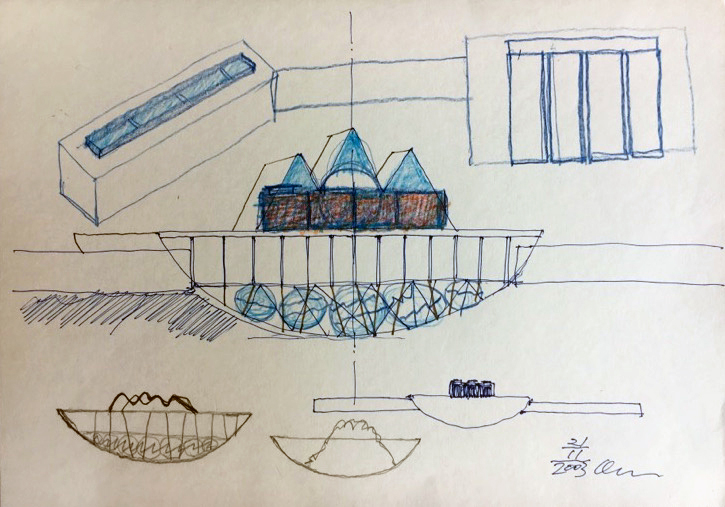

二、同年八月十六日 スケッチ

浅い半円型の皿状がテーマのものである。寸法が入る。

三、同日のスケッチ

機能は学校としている。

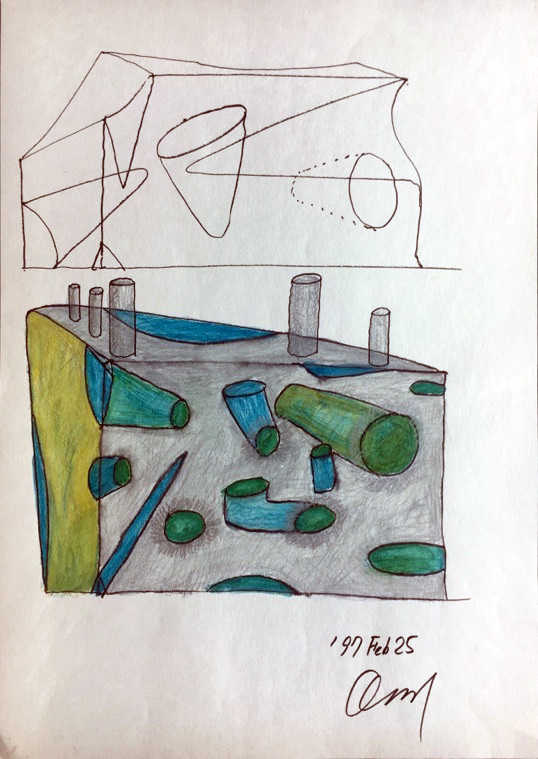

四、千九十七年二月のスケッチ

重いボリュームのある物体に、筒状の穴が開けられたモノである。

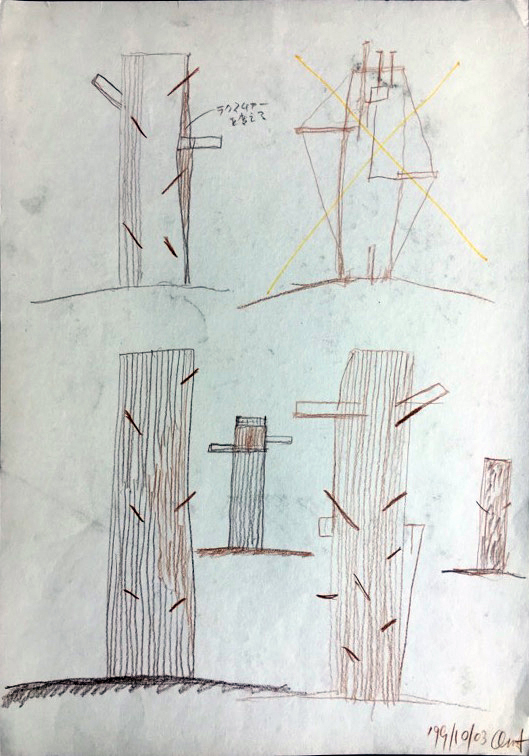

五、千九十九年十月のスケッチ

立ち尽す枯木が主題のスケッチ

福島県猪苗代湖畔の計画のためになされた。

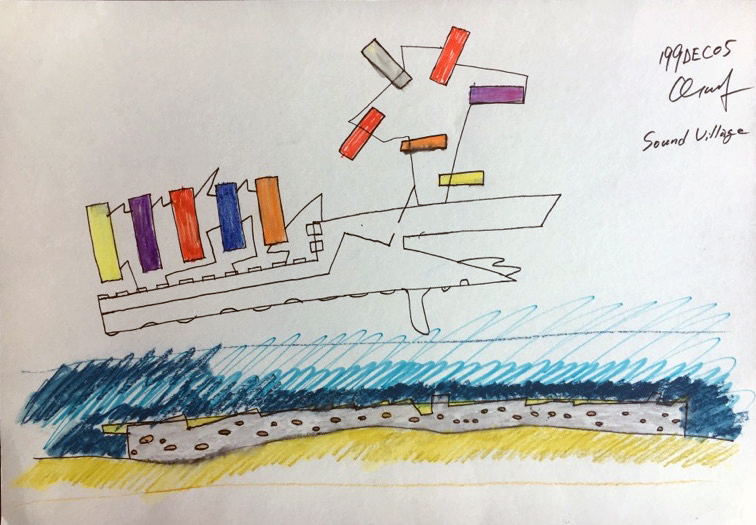

六、千九十九年十二月のスケッチ

サウンド・ヴィレッジのタイトルが附されている。長い筒状の洞穴状の形態が幹となっている。

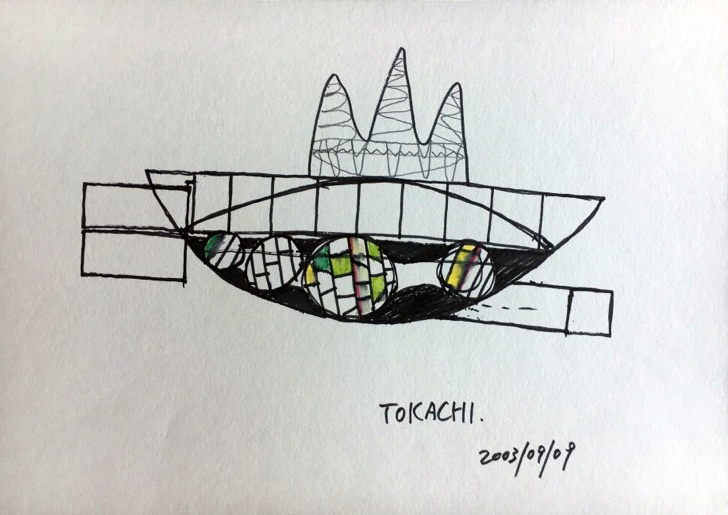

七、二千三年九月九日のスケッチ

北海道十勝の丘陵の上につくろうとした。

八、同年十一月のスケッチ

浅い凹状のランドスケープが消えているモノ

九、同年の、その後のスケッチ

浅い凹部の大地の造形が、再び現われてきている。

明らかにゴミなのに、どおしても捨てられぬモノがある。記憶である。

老境の真只中に突入している。老人になったことと、この文章を書き始めたのには、関係がある。無いワケがない。どんなに愚かな人間でも死に向かって生きるは枝葉はあるにせよ一本道だ。

速く歩くか、ゆっくり歩くか。あるいは事情があって歩かぬ人は頭の中で動くしかない。

文字を書くわたくしの才質はそれ程のモノではない。書けば書く程にそれはハッキリしてくる。何も自分の非才を明らかにするのに、こんな事をしてるんぢゃなかろうにと無念である。無念のままに、ヨタヨタ、ポックリは更に無念である。それで手持ちの各種スケッチ類を引っ張り出すことになる。文字がうまくゆかぬのだから仕方が無いことである。

なにしろ、ここまで歩いてきて、わかりつつあるのは、どおやらコレワ、長丁場になるって事だ。とり立てて他にすることもないのであるから。それはそれで仕方がない。と言うよりも、それで良い。

今度、引っ張り出したスケッチは前の引っ張り出し方が中途半端だったかの感、なきにしも非ズなんで、アレよりは本格的である。本格的とは、その場あたりではないって事だ。自分なりに、自分のしてる事を批評して、何とか独自でありたいとは考える。そおありたいのである。凡才の極みだ。凡才こそは独自性、特異性に敏感なのだ。

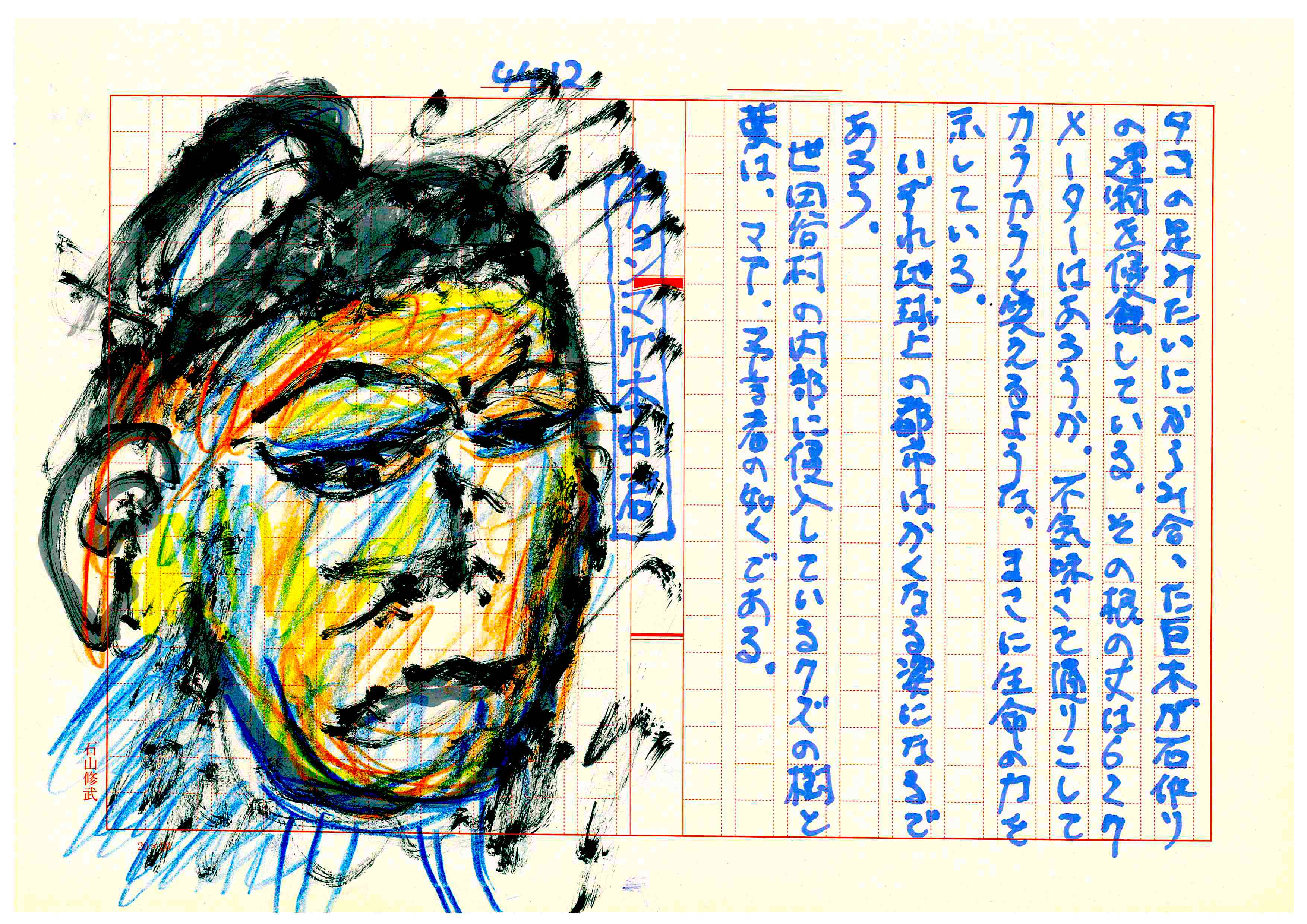

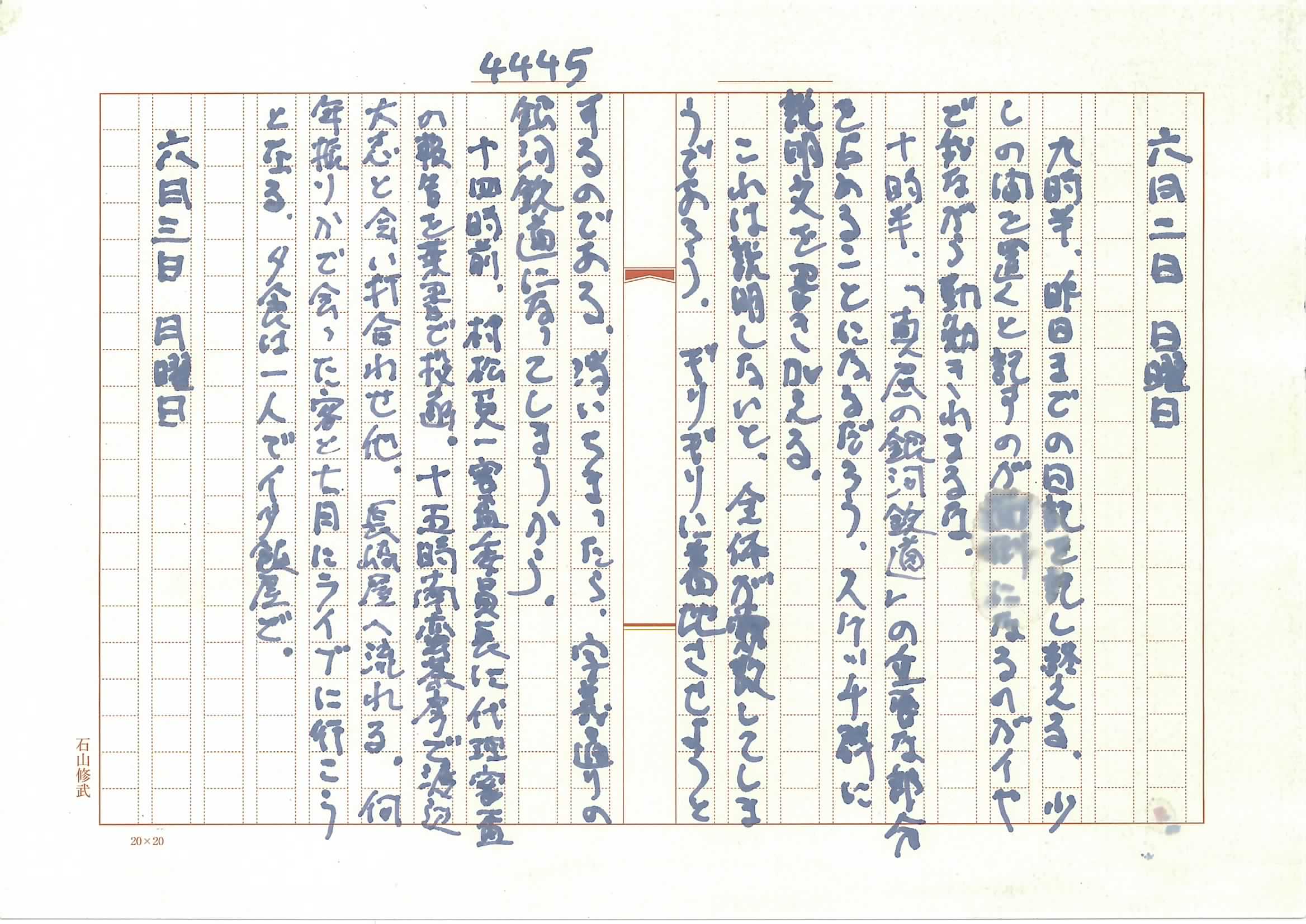

引っ張り出したスケッチはほぼ三十点であった。中心の一点は歴然としている。冒頭に掲げる、二千三年九月二十二日付のものだ。これを見つけ出すために、沢山のスケッチの山から引張り出す作業をしたのだ。

「真昼の銀河鉄道」は五章まで辿り着いた。辿り着いた処に、ヒマラヤ内院に在る、巨きな枯木と、転がってる枯木があった。共に海洋の流木状である。白骨状で内が空洞である。この物体の文字による描写は、これは今時点での、わたくしの文字による想像力の臨界点である。であるから書きながらコレワ妙な処に辿り着いてしまったと自覚した。

自覚とは自分でなしていることを批評し始めることだ。もう一人の自分がさめざめと、なしている事を外から視つめ始めるのである。わたくしの文字による臨界点にいる、の意識は、これより先には進めないの自己限界を知るに同じだ。

ほとんど、文字を連ねているのと同時に、この臨界点は、だいぶん以前に図像らしきを描いたことがある、の記憶を呼んだ。その図像は決してあやふやなイメージなんてものではなくって、歴然として、アノ図像であるのかなりハッキリした記憶であった。

それが、この図像である。二千三年の九月はどんな事をしてたのか。ハッキリとは記憶に無い。すでにコンピューターに日記を印していたから引張り出すのは容易であろう。でも日記が当時の時代の風を記していたかは覚つかぬ。手間ヒマかけて検索しても無駄だろう。無駄だろうの勘はアノ頃から二十年弱の時間が経過しており、その二十年の時間の流れがそお考えさせるのだ。

図像が描かれている紙片は文房具屋の画用紙である。大きさが二十五センチメーター、タテ三十八センチメーター程である。その頃はドイツのワイマールに良く出掛けていた。今は手下げの大きな画帖バックを持ち歩く。その頃は大きな画帖バックは持たなかったのだろう。小さなスケッチブックに描き切れずの時があり、それで中ぐらいの大きさの画用紙も持ち歩いたのだ。

ワイマールの地名を思ったのは、画用紙に描いた図像は彩色されている。その色彩がの淡さに記憶がある。ワイマールにはまだ単科大学であったドイツ国立バウハウス建築大学に用事があって良く出掛けた。学長であったジェラルド・ツィンマーマン教授はドイツ最高裁判所でデッソーのバウハウスを相手取り、「バウハウス」の名に関して争そっていた。その争いは結局ワイマールのバウハウス大学が勝利して、デッソーはバウハウスの名称をかかげる事は不可能になった。

この図像の彩色は負けたデッソーで入手した色鉛筆でしたものだ。その後ツィンマーマン学長とは度々の旅を一緒した。日本の佐賀や中国北京、台湾台北も旅した。その旅の中での会話に良く、このデッソー・バウハウス製の色鉛筆の話しがあった。それで記憶に残ったのである。

図像の彩色は淡いデッソー製の色鉛筆でした。図像の余白は白いままに画用紙の色が残されている。

文字で歩いた到達点は、枯木と船である。

その文字があって、この図像スケッチが在ったのを思い出したのである。

わたくしの創作らしきの、これは特色、すなわち特異性であるやも知れぬのである。

この図像スケッチは、何か目的があって描いたものではない。建築設計を職としてすでに半世紀程が過ぎつつある。建築設計は、どおやら程々のモノであればある程に依頼主(クライアント)あってのモノの世界に属する。だから、わたくしのスケッチ類の大半も、その動機は依頼らしきへの提案である。

ところで第一回の章と章の狭間に挟み込んだスケッチ類の全ては、在るがママ描いたものだ。空に吊された干物や、七輪コンロ、室内光景は在るがままの光景を描いたものである。その光景のスケッチが、始めた話しと何処かで関連するやも知れぬの予感があって、それで同居させている。そお書かざるを得ぬのは予感には形が無いからだ。この始めたお話しと、あるがままを描いたスケッチとは何処かできっと接点が生じるにちがいないと考えるからだ。接点は境界線がハッキリと設定されるに等しいものである。

その境界線が、在るがままのモノ、光景のスケッチである。すなわちオッこれは描いてみたいな、の心の動き、スケッチの動機を少し計りの時間をかけて描いているのである。この図像らしきを描くのに数時間を要したの記憶もある。在るがままのモノを描くのよりは余程時間をかけている。描線の細さと、その細さの図となる。デッソウのバウハウス製販売の色鉛筆は、その色彩の多彩さ豊富さが特色だ。わたくしが愛用したのは二十四色であった。たしか、五十種類百種類の木箱入りのモノもあり、わたくしも使ったことがあるが、使い切れなかった。この、マニアックな色調、濃淡をそろえた色鉛筆には恐らく、P・クレーの手(意見)が入っているのではないか。バウハウスはモホリナジ、カンディンスキーのむしろ理論を好みがちな芸術家も、その中心近くにはいた。彼らは校長であったワルター・グロピウス同様に、むしろ制作(創造)するよりも、それを理論的に教える、教育することに才質があった。

制作(創造)だけで喰ってゆける芸術家の数は昔も、今も稀である。作るだけでなく、それで金を得る(喰べる)のは、より以上に困難なのである。

製作物の換金は、錬金術に似て極め付きの怪しさがつきまとう。換金することの方がより芸術に近い独自性を持つとも言えるだろう。ここで言う芸術とは何者かの模倣作業である。

この図像は枯木と船を描いたものである。あるいは横倒しになった枯木が船を象徴したのを描いた。

誰のために描いたものではない。交換を旨としたモノではない。交換を旨とせぬことはどんなスケールでの市場を意識しないのと同じである。無駄だけが意識されている。ゴミであるコレハ。わたくしの内部が外と交換をあきらめての事の結果である。

横に転倒しているでもなく、さりとて立っている状態にも非ず。彩色された円筒状の筒が在る。洞穴でも塔と呼ぶべきモノでは決して無い。どおやら内部に空洞がある。それと同じくらいな質量を占めている。何やら融けた、あるいは形を持ちつつあるが、それを持たぬ冷えようとするマグマ状のドロドロが在る。それを意識して描いた記憶はないが、これは天体なのだろう。大きさが不明の小惑星か。ただし、細長い円筒状から、金魚のフン状にこの冷えたマグマはつながっているようである。円筒から生み落とされたゴミ状なのか。この固まりは明らかに、それ程小さなモノとして描かれてはいない。固まりの表面に地形状の形が描かれているので、そのスケールが程々にわかろうと言うものだ。

小さな惑星状は創世期の星の状態である。火を吹いたりはなく、すでに全体として冷却期に入り縮み始めている。縮むことによって生じるシワやらも描かれている。スケールはわからないが、巨大なシワは山脈であるか。星の肩には、コレハ明らかに水が描かれている。深い凹状の器に水がたまっている。海なのかどおかはわからない。

この浅い凹状は唯一と言っても良いくらいに良くわかる。何度か試みようとして、まだ実現していない凹状の形態である。執ように試みているのでその歴史が身体にすでに刻み込まれている。

これが巨大な水の容器状の地形であるとするならば、長い円筒状は宇宙船だろう。

船体の一部が壊れていて、内にはやはり、地形状の固まりが顔をのぞかせている。気に入りのアンモン貝状の螺旋を描く地形も描かれている。やはり、ヘソの緒状にドロドロに融けて、それが冷えつつある地形と巨大な天体(惑星)はつながっているようだ。

かくの如くの自己追跡をしてくると、やはりこの図像は、わたくしの内部世界を描いたものなのが知れる。

この如くの物体を作りたいと考えているのを知るのである。

フロイトの精神分析と地質学の関係については、レヴィ・ストロースが悲しき熱帯の旅の入口、ヨーロッパからブラジルへの旅の途中の船舶において記している。人類学(民俗学)と現実をつなぎとめる二つの道具として記していた記憶がある。アマゾンのフィールド・サーべイと悲しき熱帯の記述の間には、それこそ長い(数十年とも思えよう)時間の谷が横たわっている。

この図像を説明しなくてはと考えるわたくしと、例え数時間と比較的長い時間をかけて描いたわたくしの間にも十六年弱の時間の谷が横たわっている。

その十六年の時の経過が、今のわたくしにはむしろ重要である。

それは四苦八苦して四章まで辿り着かせた時間の存在と同じなのである。そして、七十五才のわたくしの今である。

このドローイングは図像と呼ぶに足る。描いたわたくしと、それを記憶しているわたくしの双方が共にここに居るからだ。

白地の文房具屋の画用紙に、それでもコツコツ刻み込むように描いたのが良い。

今、同じモノはもう描けない。

次にこの図像を描いた、同時期の日付が記されたスケッチを数点検討したい。

その検討を終えて、それから第六章にすすみたい。

村の連中は谷にいるばかりではない。山にだって登るんだ。何の為かって。それは薬草や茶をとるためにさ。

マウンテンティーと呼んでる。乾かして茶として飲む花もある。大体が高さが四千二百メーター位の処に在る。そろそろ空気が薄くなって、僕たちでも急いでは登れぬようになってからの高さに咲く。

白い小さな花を咲かせる。誰がそれを集めて茶にするようになったのかは、大方わかってる。

カタリの婆さんたちだよ。

皆、長生きする。男達が死んでも、残るんだ。それで死んだ男たち、亭主だけぢゃあなくってね。男たちの霊をなぐさめるのに香を炊いたりする。なぐさめるってのは正しくないな。死んだ男たちも、それ程に悲しんだりはしていないから。ズーッと繰り返して死んだからな。死ななくっちゃ、新しい者が現われにくいから。

だから言ったろう。年をとって、老いても、まだ生きたい生きたい、そして生れ変りもしたいって人間はとても少い。特別な人なんだよ。尊敬されない。別にいとわしくもない。人それぞれだから。皆で一緒になる必要も全くないんだよ。

お婆ちゃん達は、ヤクとも仲がいいから、それでヤクの背に乗ったり、歩いたりして山に登る。

ヤクは強い。高さにも、何もかもね。四千メーターから六千メーターの間の高さは、ヤクは王者だよ。

内院では、高度で生きモノはそれぞれの領地を持ってるんだ。

六千メーターを越えると、そこは又、別の世界だ。人間たちはそれ程長い時間をそこで生きることは出来ない。小さな鳥たちも同じだよ。長くは居られない。

大きな鳥や、雪の白さや青いのに羽の色を変えられるような雷の生まれ変りと呼ばれるような奴等だけだ。彼等は高度に順応できた。その代りに飛行の力を失い始めてる。

大体、鶴はブルギリの頂、近くを飛んで、さらに北へ飛ぶ。高い空を飛ぶ鶴の声は誰も聴いたことはない。

村の祭りで鶴の頭飾りをつける人達もいるし、羽飾りまで真似ようとする、衣もある。でも、どんな音やら鳴声を真似る人はいない。誰も知らないからだ。知らないものは決して真似られない。

鶴たちが北へ、北へと飛ぶ姿を視る人は多いよ、神の山、ブルギリの上空を飛ぶ鶴はとても美しい。

ブルギリは村の人の神の山だ。何故、ブルギリを神としたかってのは、はっきりしてるよ。ブルギリの姿が、頂の姿が人間の耳のように双子であるからだ。

ブルギリよりも高い山々は、ここには多いよ。アンナプルナ連峰も、勿論そおだし、ツクチェ・ピークには村の名前がつけられている。ダウラギリは圧倒的な巨大さを持つし、頂には尖頭もあるよ。

でも、村の人たちはブルギリを神の山とした。二つの頂がある、人間の耳に似てるからだ。

草木ひとつないヒマラヤの高地で、僕は変なモノに度々会ったよ。岩と雪と。真昼の星だけの世界だ。

荒涼として、物音ひとつない。群れて咲くマウンテン・ティーの花にむらがるハチの羽音さえもう聴こえない。そんな荒地に枯木が立っている。あるいはゴロリと倒れて横たわっている。

泳河の途切れる当りのことが多い。まるで泳の河に動かされ続ける。とてつもなく年をとった樹木の骨みたいなんだよ。突立っていても、横になってても同じ風だ。まるで巨大な骨のようにね。

立っている姿をしていても、立ち枯れた風ぢゃあない。岩や砂や石コロに根を拡げている風もありはしない。

うまく、言えないけれど、転がりながら立ちつくしてるんだ。押せば倒れるくらいのおぼつかなさで、そこに居る。

ゴロリンと転がってるのは、それが何処からやって来たのかが良くわかるようなんだ。山の頂の方から、やっぱり転げ落ちて来たんだろう。

白く、少し土色に染められて、流されてきた骨のようなんだ。太い太い、それこそ直径2メーターはある位の大きさだよ。高さ、長さはまちまちなんだ。

内院広しと言えども、僕の知ってるのは数十本に過ぎない。

雪の途切れた斜面に立ってたり岩棚に転がっていたりが多い。

大洪水の難波船のようだよ。

地質学者に聞いたら、僕の家は、それぞれの道の専門家、学者達が集る処でもあったから、専門家の話しも良く聞いたんだけれど……、あの巨きな枯木は、一部化石化したものもあるそうだ。

ヒマラヤ内院は、もう誰もが知るように遠い昔、海底に在った。それが何万年もの時間をかけて、ジワリ、ジワリと隆起した。その隆起に際して、当然、新しい波打際も生まれただろう。

何万年も昔の海の、波打際(海岸)には波が打寄せていたのか、どおかは知らない。でもすでに月の満ち欠けはあったろうな。それがあったのならば波も動いていたろう。

カタリ族のシャーマンたちの中でも、月齢<ムーン・カレンダー>を読むことが出来る人間はかなり位が高いんだ。

カタリ族は農耕の民ではないよ。カリガンダキ下流のガンガ、タライ高原真近のガンジス河は水の満干の落差が激しい。十メーター程もあるんだろう。それは乾期と雨期の雨量の違いから生まれる。農耕の民は太陽の暦で生活するだろ。でも、そればかりではない。月齢に対しての深い知識も持たぬわけはない。

ヒンディの人達くらい、ひとくくりにして語れぬ人々はいない。でもね、わかりやすく言えばね、ヒンディと我々カタリ族くらい違う考え方を持つ人種も稀なんだ。

カタリのシャーマンは月を詠む。月をはかる。

そして、ヒマラヤ内院の、話したろ古い古い枯木。アレを船だって言うんだよ。

しかも、月から落ちてきた、つまり飛行してきて、不時着した船だって言うんだよ。

驚くべき話しだろう。

ヒマラヤ造山運動は今では二つのプレートが衝突したことで生まれた。それはシャーマン達のほとんどは知ってるよ。彼等は本来地質学者の気質を持つからね。そおいうタイプの人間が次第にシャーマンとして育つ。

勿論、今の天文学の知識だって持ってるよ。誰も天動説なんて信じやしてないさ。

ビックリしたか?

そおだろう。

英語を聞き分け、しゃべり、読むってことはそお言う事さ、極く極く自然にね。

塩の道は馬のキャラバンがゆききするばかりぢゃあない。

僕の家は世界中の学者達が集まる場所でもあったよ、コレもいつか話しておきたい。

学者達はみんな不思議な人種だよ。言葉のちがいなんて、それ程に苦にしない。すぐにカタリの言葉は呑み込んでしまう人が多かった。耳がイイ人が多かったんだろう

僕がパリにいた時には、そんな学者たちが随分世話をしてくれたものだ。

地質学はスイス人から学んだ。シャーマン達はね、人間の学問って言うのかね。それはフランス人から、博物学、地理学はイギリス人からって言う位にね。シャーマン達は実に耳で学んだよ。ドイツ人も少くはなかった。彼等は頑健な人が多かったな、食べ物も、全くカタリと同じ物を喰べた。

そればかりぢゃあないんだ。シャーマン達はインド、ヒンディの神秘家達からも実に多くを聴き、知ったのさ。ヨギの行者達は集団を好まないから。一人一人が別々の考えを持ってるよ。トレーニングを積めば、積む程にそおなる。一つの考えにまとまらずに、それぞれが、河原の石みたいにバラバラになる。河原の石にたとえるのは可愛そうかも知れない。だったらね、昼間の星々と呼んでもイイヨ。どっちでも同じだ。つまる処はね。鉱物であるのだから。

内院の大斜面にポツンと立つ枯木を、船だと呼ぶシャーマンなんかはヒンディの占星術師やカバラの達人たちの知識も、入ってるんじゃないかな。キットそうだ。

それにね、キリスト教の宣教師たちやシーヤ派のイスラムの師って呼ばれる人たちもやってきたからね。

カタリは外の世界とうまく付合うんだよ。宣教師たちはキリスト教にも、木の船の古い話があるって言ってたようだ。

大洪水の時代があって、人間や動物たちはその船で水から逃れたって話しだよ。

その木の船は最近ね、人口衛星の観測でトルコのアララット山の頂の近くの斜面にあるようだの話しもあるし。シリアのクルド族のキャンプ近くの砂漠に埋まってるの話しもあるのは、僕も知ってる。

ミソロジイには、それなりの事実が埋まってるんだろう。

あながちね、シャーマンの話しを作りごとだと簡単に片付けることはないんだ。まだまだ、この世にはわからぬ事が山とある。

枯木の船としておこう。

それは、大昔の内院の波打ち際、つまり浜辺だ。そこに実際立っていたモノもあるだろう。

そして、山の頂から転げ落ちてきたのもあるのだろう。

ヒマラヤが太古、海底にあったのはそれは事実だ。だからなあ、よくよく考えてみればヒマラヤ造山運動ってのは、海と山とのねじれ、逆転運動でもあったんだろう。てっペンが地質学的に底と逆転してしまう、しまったと考えられるだろう。

メビウスの輪と同じだよ。裏が表になって、表が裏になるって奴だな。

時間の方から考えてみれば、ヒマラヤの山頂からモノが、海底につもってた奴が落ちてくるってのは自然だな。

月の満ち欠けは、今も大海の潮の満ち引きと密接な関係があるのは、これは常識だ。内院では満月の夜と新月の夜は全く、別世界だよ。同じ時間が連続してるが、満月の昼と新月の昼とのボーダーで何がおきているのかは知られていない。

その時間について、インド人、ヒンディーは良く考えつめているんぢゃあないか。

カタリの子供たちは船と呼ばれる骨のような色をした老木の在りかを良く知っていた。その木の骨は、内にもぐり込むと、ウロでガラン胴だったから。それだから、とてもよい遊び場所になったから。

立ってる奴は上の方の穴から空が視えたし、星も視えた。

ゴロリと横になってる奴は、まるで骨の洞穴みたいで入口からは遠い山が視えた。

それに、そこでは色んな音が良くひびいたんだよ。

カランコロンの鳴き声に良く似た音だった。

子供たちは、男の子も、女の子も、音の兄弟、姉妹なんてささやいていたものだ。

勿論、僕もその音は知っている。船にたどり着くのは大変だったから。みんな子供たちはたどり着いたら、その内で幾晩かをすごしたものだよ。

いつの頃からか、俺はカランコロンが話すのがわかるようになっていた。全てではないけれど、時に雨期明けの、よおやく陰気だけれど、カラリと乾き始めた風の中で、ラマ寺院の風鐘の音に、まぎれてるけれど、はっきりとした声で話すのが。

誰に話しているのかは、最初の頃はわからなかったんだ。

でも、リンゴの樹の果実が、ドサリと草原に落ちる音が聴こえたりする時には、はっきりと、これは僕に話そうとしているのがわかるようになったんだよ。

マイ・マザー、サタシィタ・シェルチャンは十五才の時に僕を産んだ。眼が視えるようになるよりも早く、僕は自分の廻りが、色んな音であふれているのに気付いた。

どんな音かって、仲々説明するのはむずかしいんだが、努力してみようか。僕は言葉の才に欠けるんだよ。沢山の音を、時に聴き分けるんだが、それをうまくは言えない。

十五才で僕を産んだ母親も、なんか音には弱いみたい。

産まれてからスグの事だった。僕があの音に気付いたのは。たしかに気付いたと言うのが本当みたい。聴こえたと言うよりもね。

何かね、とても深いっていうのかな、遠い処から来るような音なんだ・・・・・・

ゴロゴロと遠い雷みたいな音でもない。雷はアンナプルナでも、ドライシーズン、レイニーシーズンの変わり目には大きな音を立てるよ。ヤクの吐く息みたいな音だ。

良く仕事でバングラディシュに行ってた頃、ホラ、あそこは水の国でもあるだろう。夜になると蛙が鳴きだすんだ。最近のインドではもう聴くことできないな、アレは。ホテルとは呼べぬような田舎の旅館でね。停電はしょっちゅうなんだが、いきなり空が真っ暗になる。

それが合図みたいにね。一番最初に聞いた時には、君が聞いたって度々話してくれた、西パキスタンのモヘンジョダロの蛙の大合唱みたいな奴でね。僕もこれは雷だと思ったからなあ。

モヘンジョダロへは僕は行ってない。用事が無かったから。

あそこはハイスクールで、インダス河のほとりに在るって教えられた。ここはガンガの源流だからね。僕には河はカリガン・ダキつまりガンガなんだ。

でも、もおひとつの河、インダスが在るってのは知っている。

だから、君が度々、話す、タライ高原の西と東の二ヶ所に、ヒマラヤを越える鶴の通り道、上昇気流があるの話しは、すぐにわかったよ。

時々、大事なモノは二つ在るよ。対になってるんだ、特に自然の中のモノはね。空気の流れの道とか、水の道とかはね。水の道は大きな河のことだ。

音の話しに戻ろう。

誰も母親の胎内から外へ出る時の音なんて覚えてはいない。まだ、眼も耳も聴こえない赤ん坊にとって、それはそれからの一生で一番凄い体験なのにね、そおだろ。

色んな体験をして、あるいはアッと言う間に死ぬ人もいるけれど、死ぬ時は誰もがそんな激しさを実感できぬだろう。皆、一様にあきらめて、仕方ないと思いながら、死ぬよ。心臓は動きを止めて、血液も循環しなくなる。要するに静止する。とても静かになるってことだ。

霊については、人それぞれなんだと僕は考えるようになった。皆、一緒では無いだろう。生れ変ってハッピーな人もいるだろうし、そうぢゃあない人だって多い。

人それぞれなんだろう。その、それぞれの願いを決めるのも本人次第ぢゃあないか。もう、何にも生まれ変りたくない人もいるだろう。きっと多いんぢゃあないの。

生きのびたい、何に変っても、変らなくっても、まだまだ生きたいと願う人間はそれ程に多くはないんぢゃあないかと、僕は思う。

多いだろうと考える、考え方はとても特殊な考え方であるかもしれない。

カタリ族のシャーマンたちの言葉の根っこはそれに近いってのが、僕の考えだよ。

それで、音だ。全てに近い空間は。イヤ驚くことはないよ。空間という言葉は実に我々、カタリ族の者にとってはわかりやすい言葉なんだ。だからわかりやすいように話しをすすめてる。空間は、つまり音なんだ。無音も音と呼ぶならばね。

空間って、拡がりのことだ。何かに囲まれて在るものぢゃない。母が僕を産んだのは二階の東北の角の部屋だった。一番大事な部屋だ。木の窓があって、窓からは神の山、ブルギリの頂が見える。その南のアンナプルナも見える。部屋からはツクチェ・ピークは視えない。ダウラギリも視えない。

視える、視えないは何となく、はっきりとはしないんだが、眼があけられるようになってからの話しだよ。

山々の名前が地図に在る名前であったかどおか、多分ちがうんだ。

ブルギリは神の山とだけ呼ばれていた。母親もそお呼んでいたな。

アンナプルナは、何か食べ物と関係あるような名前で呼んでいたな。母の乳を喰はえている時も、母はそんな事、言ってた記憶がある。

「みんなアノ山から送られてくるんだよ。」みたいなね。乳も、母が作り出しているんぢゃあなくて、アノ山から来るんだの感じね。寝台から窓辺に抱かれて動いた。そこで東の光を浴びながら、乳を飲んだよ。だから、やっぱり朝が多かったんだろう。

カタリ族は母が、女が凄く強い民族だ。マイマザーも、それこそ少女の頃に嫁いで来たんだけど、乳呑み児の記憶としては、母はすでに威厳があったよ。

一才までの記憶なんてあるのか?って。それはあるんだよ。それがカタリのプライドの素なのかも知れない。

先祖とのつながりは皆強いね。それと同じだよ。母との事も信じられぬ位に良く覚えているんだ。

眼で見える記憶ぢゃあない。だって眼が開かない。窓が開かない頃からの記憶だから。眼蓋の裏ばかり眺めていたんだからね。

でも耳は、耳の穴は眼よりも早くに開いていたね。みんなそうだろう。

だから、色んな音を聴こうとする気持ちは強かったんだろう。

だから、最初の音は、母の乳から、その奥の心臓の音だったようだよ。

「ドク、ドク、ドク」って言うような、それと僕がしゃぶりついてる乳を吸う音、ビチャ、ビチャって言う様な音が入り混っていた様だった。

母親の音と、僕の音がまじってるような、ね。いずれにしても、リズムって言うのかね、よくわからないが、時間を刻むみたいな、音の響きの繰り返しだよ。

カランコロンの鳴き声が面白いのは、それとは正反対のモノだからだ。身体の外から来る音だからだ。マア、まだ上手に言えぬが、いずれ言えるようにはなるだろう。

カランコロンの音はマア、高い音だね。母の身体や僕の身体が出す音と比べ

ればね。

空の音と、身体の音って言うんだろうか。

カタリのシャーマン達は良く、そんな言い方をするよ。

「風の音に注意しろ。」

「山の音を聴け。」

そんな言い方をする。

シャーマン達は、みんな耳の良い人達だ。

遠くからの、そして身体の内からの微細な音と良く聴き分けるようだ。

僕もそおなんだろうと思うよ。

ヒマラヤの8000メーターの高峰を越えて来る者ではない。

むしろインド亜大陸とはペルシャ湾をへだてて真近なアフリカ大陸からの渡りだと、ジュニーは言う。

「どうして、カランコロンを知ってるのか」

「どうしてかな、昔、カリガンダキを下ってきた時に、沢山群れて飛んでいるのに出会った。」

「不思議な鳥だよ」

「そうだ、一度で会ったら忘れられぬな」

「シャーマン達は、アノ鳥は遠い過去から飛んで来る、って言う」

「シャーマンって、アノ、ネパールで初めての中学校の大先生か?」

「そうだね、彼もその一人なのかもしれない」

「アノ人は類稀なるインテリだよ。俺なんかは足元にも及ばない。あの人もカランコロンの言葉を聴き分けるのか?」

多分ね。だって遠い過去から飛んでくるっていうぐらいだからね。」

「ジュニー、君の言う遠い過去ってのはどれ位に遠いのか?」

「僕はシャーマンじゃないから、シャーマン達がどれくらい昔のことをしゃべってるのかはわからない。

彼らはどうやら時間のセンスが我々とはズレてるからね。」

「でも、俺たちはシャーマニズムだって言う、あの大先生はネパールで初の英語も話す先生だったんだろう。」

「英語を話すってのと、シャーマンとはそんなに違う世界なのか?」

「そう言われてみれば、そうだな。おれもドイツのワイマールで、この小屋はタブーなんだよと賢い学生達が呼ぶモノにぶつかったことがあるよ。」

「そりゃ、どういう小屋だったんだ」

「ゲーテの夏の別荘がある近くだ。」

「ゲーテって、アノ、ゲーテか?」

「この、カリガンダキ河とは全くちがう、小さな川のほとりにあった。」

「パリにいた時には忙しくって、ドイツにはいかなかった。だから、ワイマールは知らない。シャーマニズムとは何か関係があるのか?」

「川のほとりの小屋は、どうやら昔からの秘密の儀式がされる場所だと聞いた。円型の平面で直径が、外径で5メーター位。すだ、昨日見た女性のテンプルにあった、円型の小建築と全く同じスタイルだ。アレの壁は赤レンガだったけど、ワイマールのは草ブキの壁だった。」

「フーン、ドイツにも草ブキの小屋があるのか」

「特別な儀式のための小屋として残されてる。」

「ワイマールは旧東ドイツ圏に属しているから、旧西ドイツよりは今も少しだけ貧しいけれど、文化は豊かだと、俺は思っている。」

「ソッチってのは、金で買えたり、買えなかったりするからね。ゲーテは東ドイツの人だったのか?」

「ワイマール共和国の宰相だった」

「共和国か、イイネ。今も昔もそれ程に違いはない。100年、200年はアッという間に流れすぎる。

・・・で草ブキの小屋は大切に保存されているようだが、一体、何に使われているんだ?」

「それがね、その儀式は隠されているんだよ」

「オープンになってないのか?」

「そう、らしい。案内してくれた若者はそう言ってた。ワイマールにはタブーが多いってね。」

「昨日のテンプルの丸い小屋は、あの寺院の開祖堂だよ。聞いて、あの場所を寺院にした僧、ホラ隣の小さな祠に何故か写真が飾られていたろう。アノ人が時々、一人こもって修行してたんだ。」

「ワイマールのは草ブキだった。でも同じようなスタイルだ。でも煙が出る穴らしきがなかったから、内で火は焚いていなかったんじゃないか」

「こちらの開山堂にも煙道は見当たらなかったね。」

「でも、シャーマニズムには火はつきものなんじゃないか?」

「小さな灯明くらいでいいんだよ。ボーボーと火を焚いて炎を出すのは、別の処でやればいいんだよ。」

「そうか、なにもかもひと処にまとめてしまわなくってもいいんだね。どうも普段、日本で暮らしてると、何もかもコンパクトにまとめなくっちゃの考えがついてしまうから」

「日本は人間が多過ぎるからね」

「何故、あんなに人間の数が多いのか、しかも小さな国なのに・・・これは実に大きな謎だな。科学では説明できない、男女共にホルモンが異常に高揚し続けたのは何故か?・・・でもねえ、セクシャルな男女交合の像や、図像は余程、インドやネパールの方が多いように思うけどなあ。」

「誰がカランコロンの名を教えたんだ?ネパールでもその名を知ってるのは実に少ない筈なんだが、?」

「クリシュナだよ」

「インド人か?」

「いや、ネパール国籍だったと思う」

「フルネームは?」

「忘れたか、最初から知らなかったか、どちらかわからない。もう随分前のことだから。」

「何者か?」

「シェルパ族ではないが、高地専門の山岳ガイドだった。ある程度のヒマラヤ鉱山の経験もあったんじゃなかろうか」

「昔は高度山岳ガイドはシェルパ族の特権じゃあなかったし、資格も比較的自由だったから。ヒマラヤ圏には精通していたよ。小さなコーラ(谷)のケシ栽培の畑も良く知ってたな。その谷は中国への抜け道でもあった。」

「アヘンを扱うのは特別な種族だった。宝石と同じに異常な金を得られたからね。

クリシュナはヒンドゥーの芸能の神様だよ。神様はアヘンを好むからな。」

「君の、カタリ族は、ネパールの多民族中では、商売上手で名高いが、塩と同じにアヘンもやってたのか?」

「カタリ族はネパールのユダヤ民族と言われてるのは、もう、とっくに知ってるだろう」

「もちろん、知ってるよ。だからジュニー、君と僕は友達になった。これは偶然のことではないんだ。」

「でも、君はとても商人とはちがう人種だろう。金になりそうもないスケッチばかり描いている。」

「僕は金儲けのできぬ、むしろ使うばかりの人間なんだ」

「ニューヨークにいた時には、そんな人間ばかりにたくさん会ったものだ。ジューディッシュが全ての芸術、芸能を押さえていたからね」

2

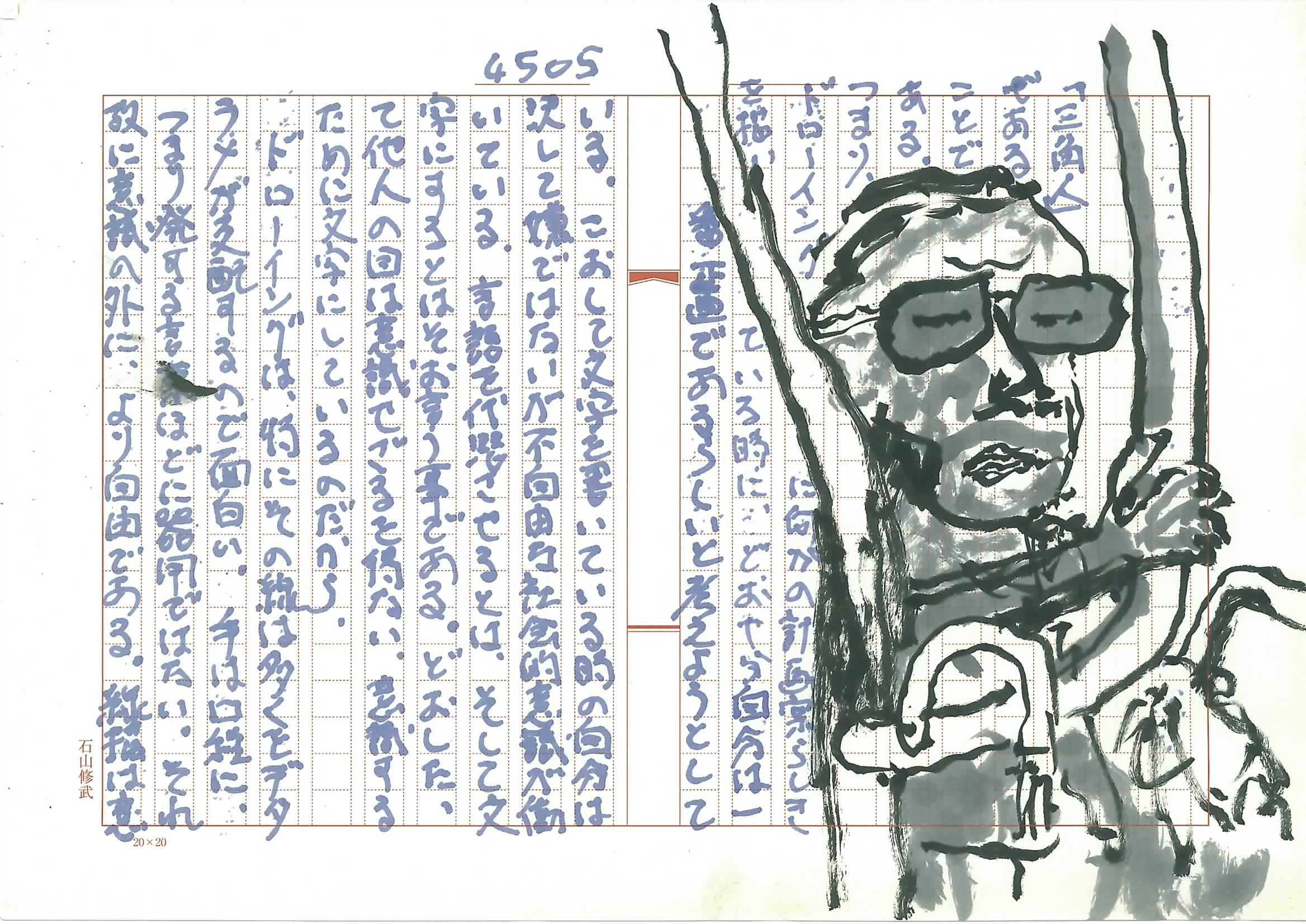

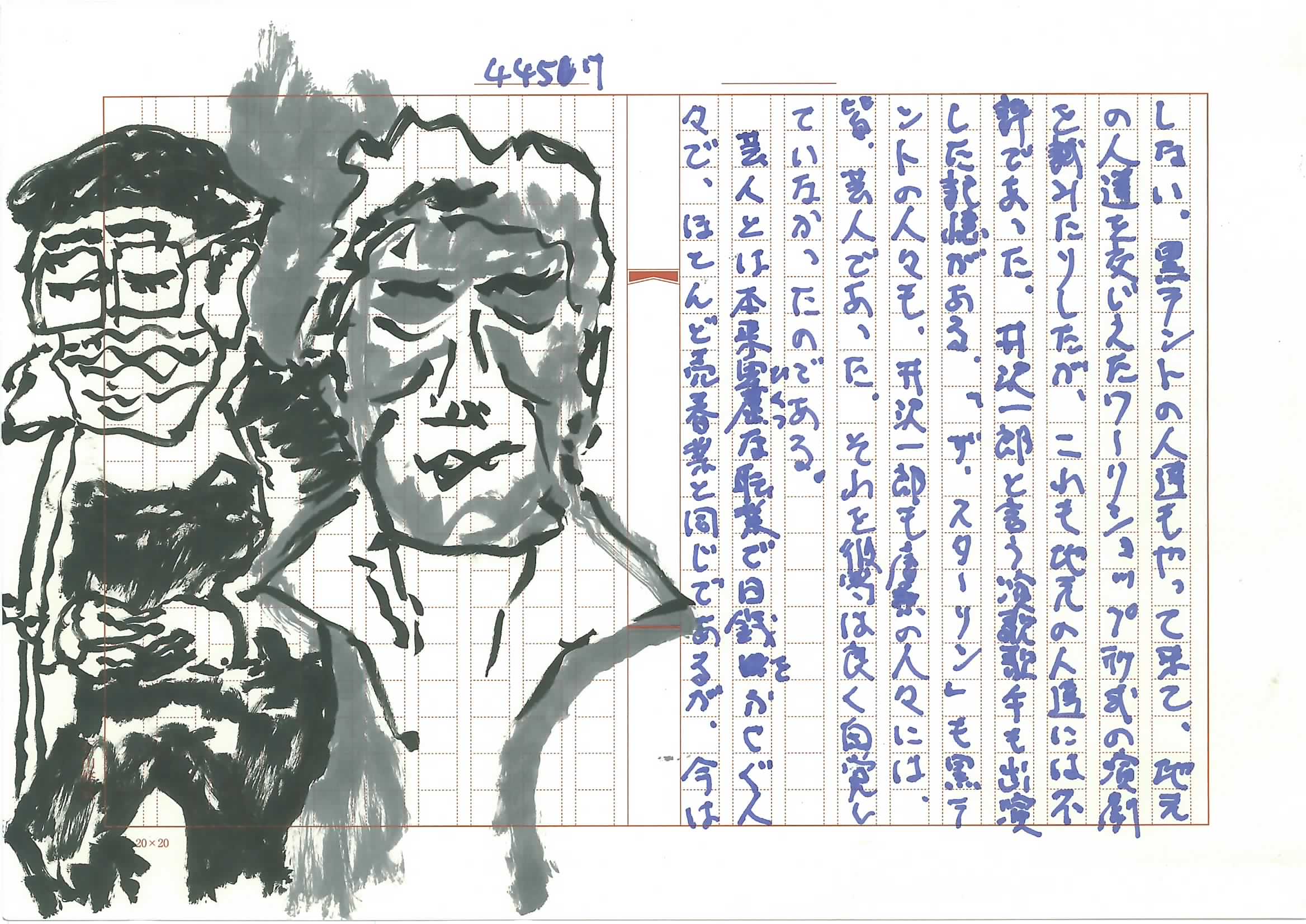

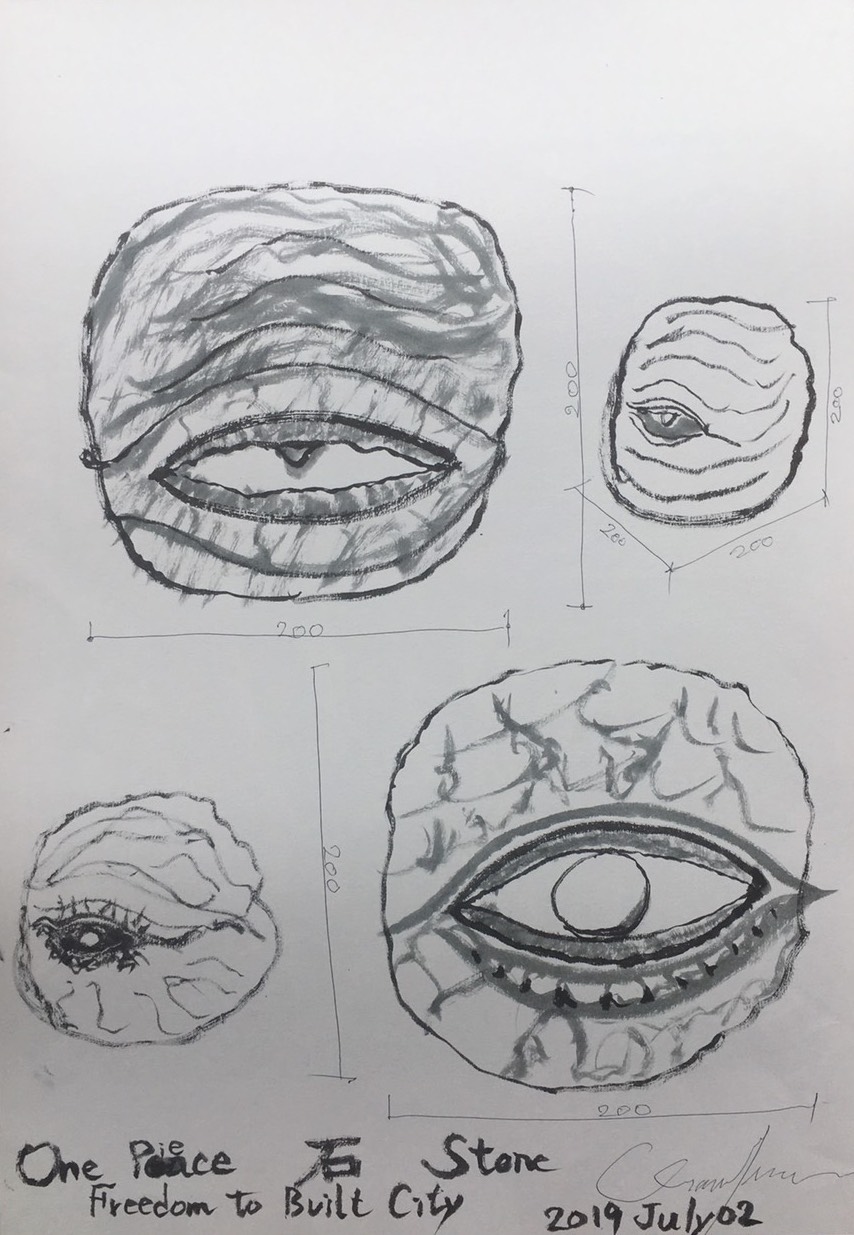

一枚のスケッチが在る。君の悪いモノではないが、とても不思議なモノである。

手前に、これは河原の砂利なのか、無数に近い石コロ状がある形をまとおうとしているのが描かれている。その形は幾何学によるものではない。あるいはその組み合わせ作業によるものでもない。

もっこりと、としか言い得ようが無い不定形な土饅頭のようなものが地面から盛り上がったもの、それがどうやら正面だけではなく、左右にも二つ在る。在ると言うよりモゴモゴとうごめくようである。広々とした河原の風景のようでもある。

河原の石コロ群がいくつか盛り上がって形をなそうとしている。

土饅頭にしては大きすぎる。その大きなのが幾つか壁の内にうごめいている。

正面の壁は赤に近い褐色である。日本の古代、と言っても、せいぜい奈良、天平時代の、それでも豪壮な大寺院建築に多用された朱色に近いが、それとも微妙にちがう。

ヒマラヤ内院(インナー・ヒマラヤ)の地質学的色彩とも呼べよう、アースカラーと呼ぶには通俗的で少し惜しい。やはり何万年もの時間を内在させたとしか言い得ようのない大地の素色である。

この素色が吹き出るようにして宗教的観念を経ると朱褐色となる。

ヒマラヤ内院の色彩風景は地球上でも極めて特異である。その特異さは良く知られるようにインド亜大陸が南方より地形学的変動の末にユーラシア大陸に衝突したことによる巨大な変異の末に生まれた地形であるからだ。

日本列島で例えれば、静岡県の伊豆半島がやはり南方より動き来たり、列島にぶつかり接続した。ただ伊豆半島とインド亜大陸はその質量のちがいが、それこそ黙示録的に開きがある。この違いはとてつもなく重要である。国産みの神話らしきの大きさにもつながるのである。諸神話の大きさはつまりは諸観念の巨大さでもある。感性と観念はやはり人体に属するから、それぞれの自立自由はそれ程に許されていないであろう。

このスケッチではそこに在る朱色(紅)が主役なのではあるまいか。スケッチの作者はどうやら巨大な土饅頭のごとくの形態に関心があるようだが、そうではあるまい。

巨大な砂利の土饅頭のてっぺんには何か名は分からぬが緑色系のおそらくは芝状の草が描かれている。朱色の壁を背景にすると、この緑色もとっても目につく。

スケッチの全体は墨である。筆を道具として描いたのであろう。稚拙の域を出ぬが、その稚拙さ故のなまなまがあるような気もする。

息せき切って描いたのだろう。決して長い時間かけてはいない。備忘録のようなものであるか?

スケッチ(描写)するが目的に非ず。何かの目的のために急いでなされたものであろう。

急ぐには必ず理由がある。

スケッチの風景はこの世ならざるモノの気配がある。つまり、今現在この世に在る風景ではないだろう。さりとて地獄冊子の風景とは似ても似つかぬ。

赤褐色(朱色)の壁の外には恐らくヒマラヤ山なのであろう。山の在る風景が描かれている。巧妙ではないが、墨の濃さもすこし変えて前山らしきもあるから、これは歴然として実在の風景であろう。双峰の頂を持つ雪山は日本列島にも非アルプス鹿島槍をはじめとして、それほどに珍しくはない。非アルプスまでゆかずとも外秩父には、その名もズバリ、双子山と呼ばれる奇異なツインの岩峰もある。その奇異なる風景は神話と呼ぶ程の話は産み出しはしなかったが小栗虫太郎の物語をば産み出してはいる。

奇異は語りの源である。

幼い頃に村のシャーマンにブルギリの姿についての話をきいたような記憶はあるにはあるのだが、はっきりとは思い出せぬ。

思い出せぬが妙なのか?つまり、このスケッチは化けものが出現せぬ、幽冥界らしきが描かれたものなのか?

それにしてもかくの如くに急がねばならぬのか。それが気にかかる。

壁の内の土饅頭は何を描こうとしたものか。

土饅頭は墓である。それこそ一時代も昔の日本列島には見慣れたものではあった。しかしながら、これを見慣れたモノとせずの世代が今の列島住民の大半を占めるようになった。土饅頭は自然に消滅したのではない。政令の名において禁止された、保健法の制定により土葬は禁止された。焼き場の焼却炉において、膨大なゴミと同じに焼却されるようになった。骨壷で焼却された人体の、人為による化石の如くに残された骨の容器として、現代人の終の棲家となったのである。そして墓地が土地区画として制定され、人の化石はその場場に集団として収容されるに至ったのである。

この近代の法の歴史は観念世界には最大級の問題であった筈だが、人類学、民俗学、宗教学、哲学、世界からは何の議論らしきも起きなかった。

すなわち、それ等は学であった。生きるにそれほどに役立ちはしない。

朱紅の壁に囲まれた庭と呼ぶには大小の輪郭がはっきりせず、その広がりの中にうごめくモノの如くに描かれた、これもまた大小の区別がつかぬ土饅頭、つまりは砂利の山はその内に何を秘めているのだろうか。大地からのふくらみの下には必ず何者かがあるから、死体、あるいは骨壷、棺の類ではあるまい。

大地のふくらみが一つだけではなく、どうやら複数在らしめられているのが見て取れるのが、それを証明している。

群体を意識した造形物である。

それにやっぱり砂利の土饅頭のてっぺんの緑がいかにも救いである。朱紅の壁の異和性らしきを、この緑の小片が和らげている。てっぺんに木製でも、石塔でもどちらでも結局は同じなのだが、棒状が、あるいは柱状と呼んでも呼ばなくても又、再び同じだが、それらしきが突っ立ってもいれば、この砂利の土饅頭はたちどころに墓を意味するものになってしまう。でも、それらしきは一切無い、緑の芝状が小さく在るだけだ。この小さな緑には笑えるじゃないか。大いに笑いたい。

カランコロンの鳴き声はまことに空虚であるからヒマラヤ内院に生活する人々は、実に的確に、その鳴き声から空飛ぶ巨鳥たちをカラン、コロンと名付けた。

鳥の全長は2メーター程もあろうか。巨鳥である。がしかし、このスケッチにもいかにも下手そのママに描いているがヒマラヤ内院の風景の度を超えた大きさの中では小さくも視えてしまう。つまり、大きさが人間の眼には、わかりにくくなってしまう。大きさの観念はあくまで相対的なもので、小さいモノ、例えば人体なぞと比較しなくてはわからないものである。

カランコロンの鳥体の姿は鴎に酷似している。でも鴎の鳴き声はギャー、ギャー、ギャッ、ギャッといかにもうるさい。

カランコロンの鳴き声は、その名の通りである。カランコロン、カランコロンと鳴く。その響きは何に例えようもない。

巨大な鳥ではあるが、その羽音は一切聞こえない。パタパタとやかましく翼をはためかせるでもない。

優雅極まるれりとばかりに風に乗り、中空を飛ぶ。高すぎず、低すぎず、大地と人の姿との間合いはピタリとちょうど良い。

チベット高原や、ひまらや内院には肉食系の鳥類、ワシやタカ、隼、カラスも含むのだろうが、彼等に人間を供する風葬の儀があり、習慣がある。あの鳥類は高くを旋回するを、カラスの類を除いては習わしとしよう。

鳥に人肉をむしばませる風葬は、その名にかかわらず、むごたらしいものである。特に大量の死体があつまる。中国領(四川省チベット等)チベットなどでのそれは凄惨の極みである。

裸の死体がおびただしい数で鳥葬(風葬)の狭い場所に運び込まれる。過程がすでに地獄の如くである。ボロ雑巾のぶら下がりかと見まごう屍体からは各種汁状がボタボタと垂れ流れ、血まみれである。汁も血も人間の穴という穴からボタボタと垂れ流れる。その死臭を嗅ぎつけて鳥が舞い降りる。

食いちぎられる屍体は小刻みに肉片他を失い、やがて骨となり、骨の群が残る。

微細な肉片は、やがて雨や霧に洗い流される。狂風に吹き飛ばされるモノも多々あるだろう。

腐肉の猛臭は高地と言えど凄まじい。岩と雪と砂の色相風景に、その死後にも垂れ流れる血や体汁の色は変わらず鮮明である。

朱赤の色はその名残り、その記憶でもあろう。空を飛ぶ鳥の一面の姿でもある。

カランコロンはその身体の大きさからも、恐らくは肉食系の鳥であろう。しかも遠い昔、巨大な恐竜達の一部は草食系であったとされるから、大きさだけで推しはかることも出来まい。でもヒマラヤ内院には極度に緑も少ない。まるで宇宙飛行士数人が見ただけの月世界の風景である。

スケッチの中景として川の流れらしきと、砂利の河原らしきが描かれている。恐らく遠景の山岳の形らしきは、これはヒマラヤ連峰だろう。その特異な姿からしてブルギリ峰である。アンナプルナ連峰の一座である。

まずは間違いあるまい。

カタリ族の神の山である。ブルギリは青い山の意味。8000メータークラスのヒマラヤ蓮峰の頂は万年雪である。だからこの双頭の峰も常に雪山であり、色は白い。

日本列島最高峰である富士山は、スケッチでは緑とも黒とも覚束ぬ色彩で描かれている高度の前山にも満たぬ小ささと高度しか持たぬ。

しかし所属する地形の山の高度をもって国土らしきの全体を卑下するのは誤りである。当たり前だ。しかし人間たちの感性の広がり、あるいは深く根幹らしきを規定しているのではあるまいか。

もちろん、感性、より深くは霊性であろうが、昼の銀河鉄道は各駅停車の鈍行であるから急ぐことはない。でも急がねばならぬ理由もある。

カランコロンが黒い河原に降り立って、翼を休めている姿はあまり見た人間が居ないようだ。その白い姿が黒々とした水の流れ、果てしない砂利砂漠の如くの河原に降り立ったら、常に小さな白サギ程度の大きさになってしまう。黒い河である。その名を特権的に持つカリガンダキは、その水の流れの大きさに特異があるわけではない。

その河原の石コロンの果てなく続く大きさに先ずは神話を生む核がある。日本列島にはこんなにデッカイ河原はない。河原と呼ぶべき処ではないのである。向こう岸らしきが見えぬくらいの遠さ、広がりを持つ。その広がりの石コロンの群の起状少ない光景の内に、チョロチョロと、いく筋もの水が流れている。

だだ広い数キロメーター程の巾を持つ河原に黒い色をしたいく筋もの川水が流れ続けている。河原の向こうはチベットであり中国でもある。

クリシュナはこう言った。

「アレはカンバ族だ。姿を隠した方がイイ」

砂利の河原のムスタンの方角から、点程の大きさの姿で人馬一体が現れた。砂利なので砂ぼこりは立たぬ。姿を隠したってもう、おそい。ヒマラヤの人々の眼は異常に感度、強度共に強い。

岩陰に現れたが、間近になった人馬は種類は判らぬが銃を振りかざし、腹に銃弾も巻きつけている。

馬上で男は叫んだ。

ヒマラヤ内院の大きな河原で、

「コーベ、コーベ、ポートピア」

隠れた岩陰から緊張を解いてノソノソはいずり出た。

「キミ、ジャパンのコーベに行ったことあるの?」

「エクスポート、メニイ、メニイ、ジュエル(宝石)」

「こいつ等、宝石買う人種じゃネエなと馬上の人はすぐに見極めて、風の如くに去った。

カリガンダキ流域は、トロン峠を超えたマナン集落のマナンゲ(マナン人)も含めて宝石売買のエリアでもあるらしい。チベットでもそれは聞いた。

カンバ族は普通に学ぶ民俗学知識であはアフリカ、ケニアのナイロビ近くの東方サバンナ地帯に居住するようで、170万人程であるらしい。

カランコロンとともに一部がアフリカから動いてきたのであろうか。

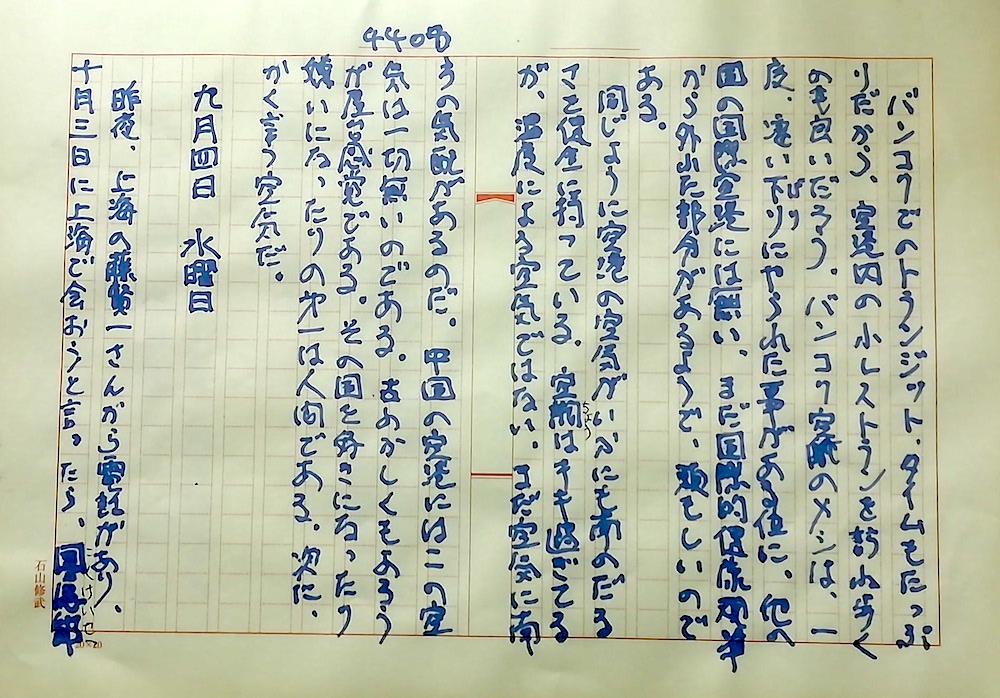

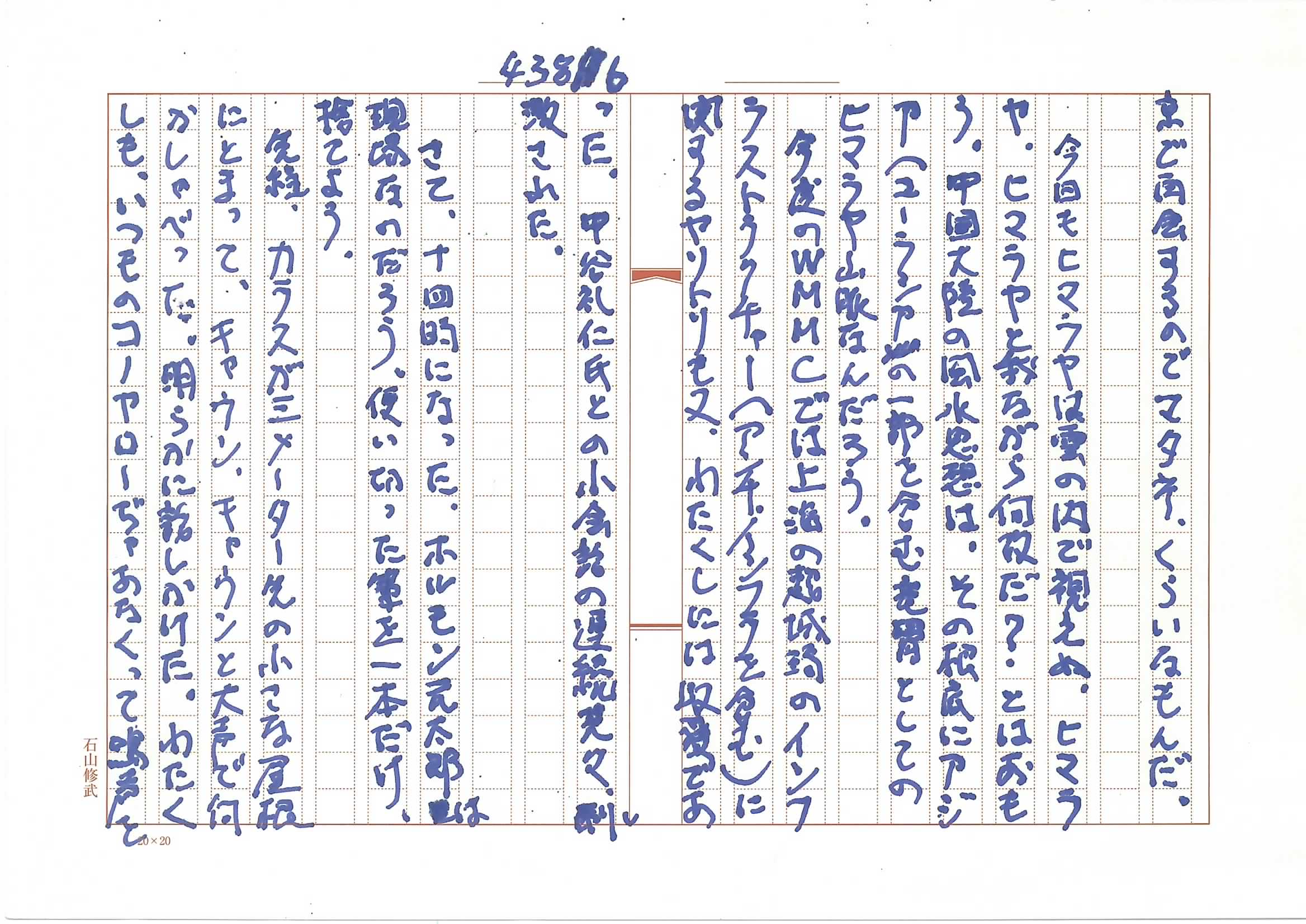

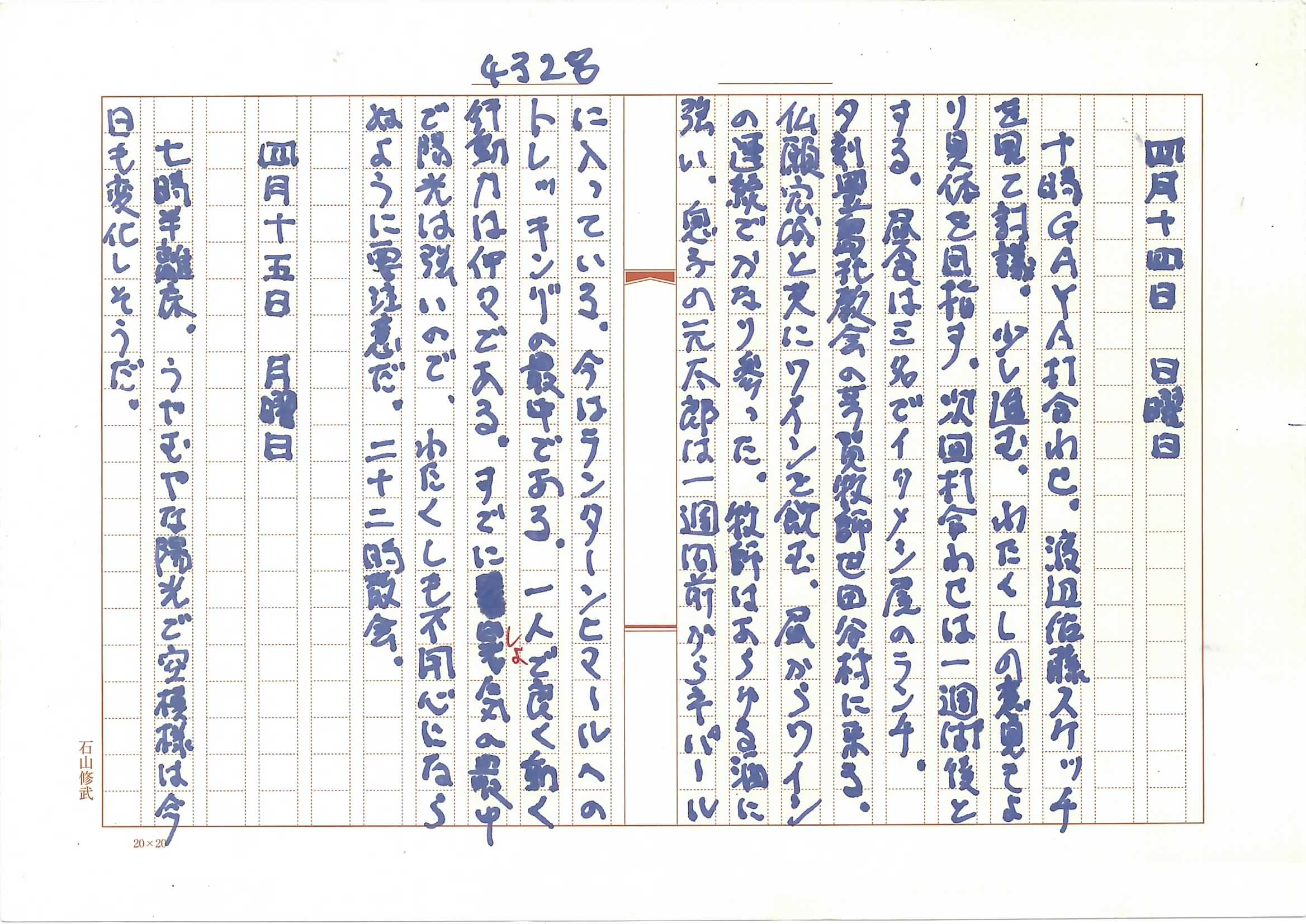

西方便り-1

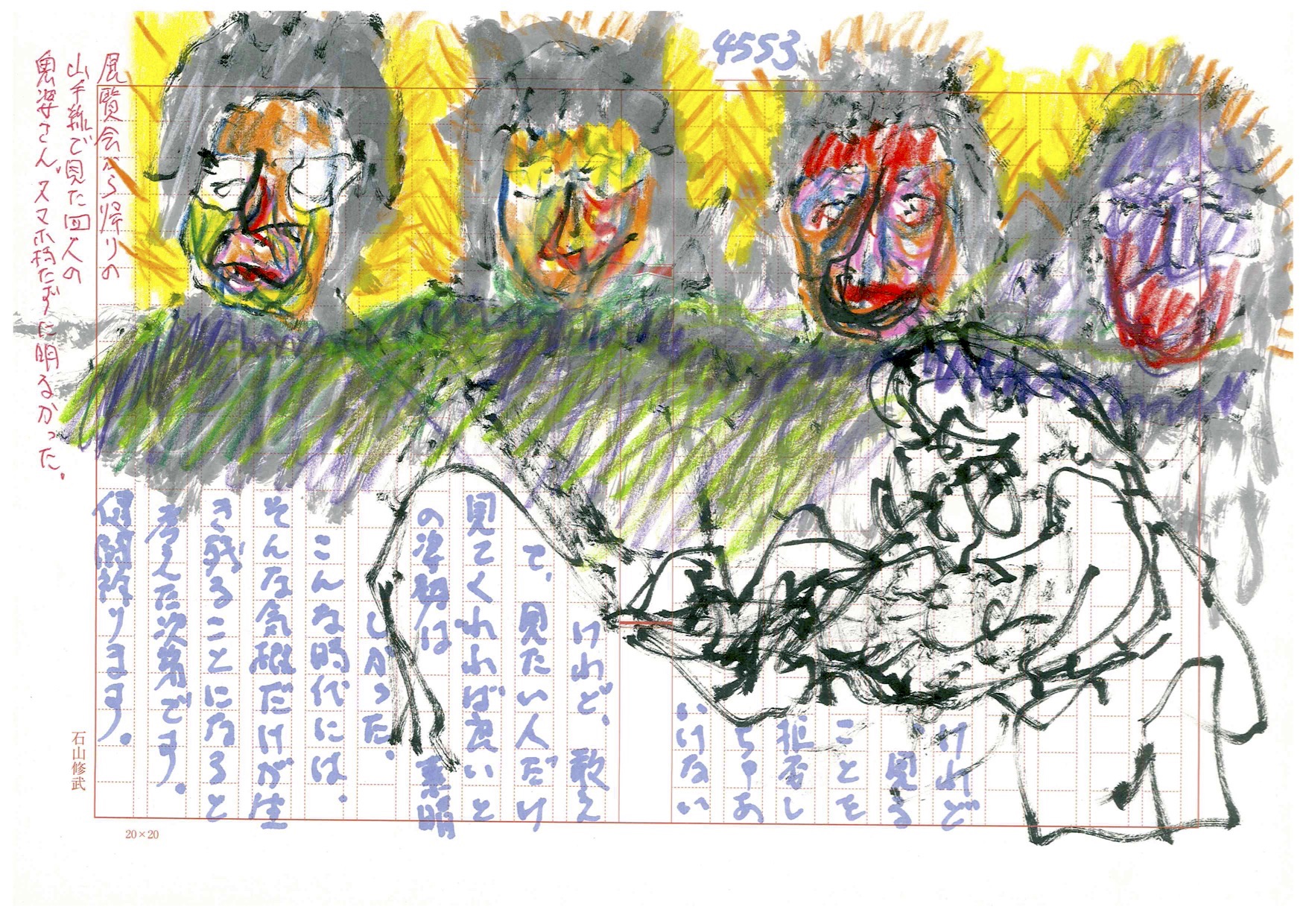

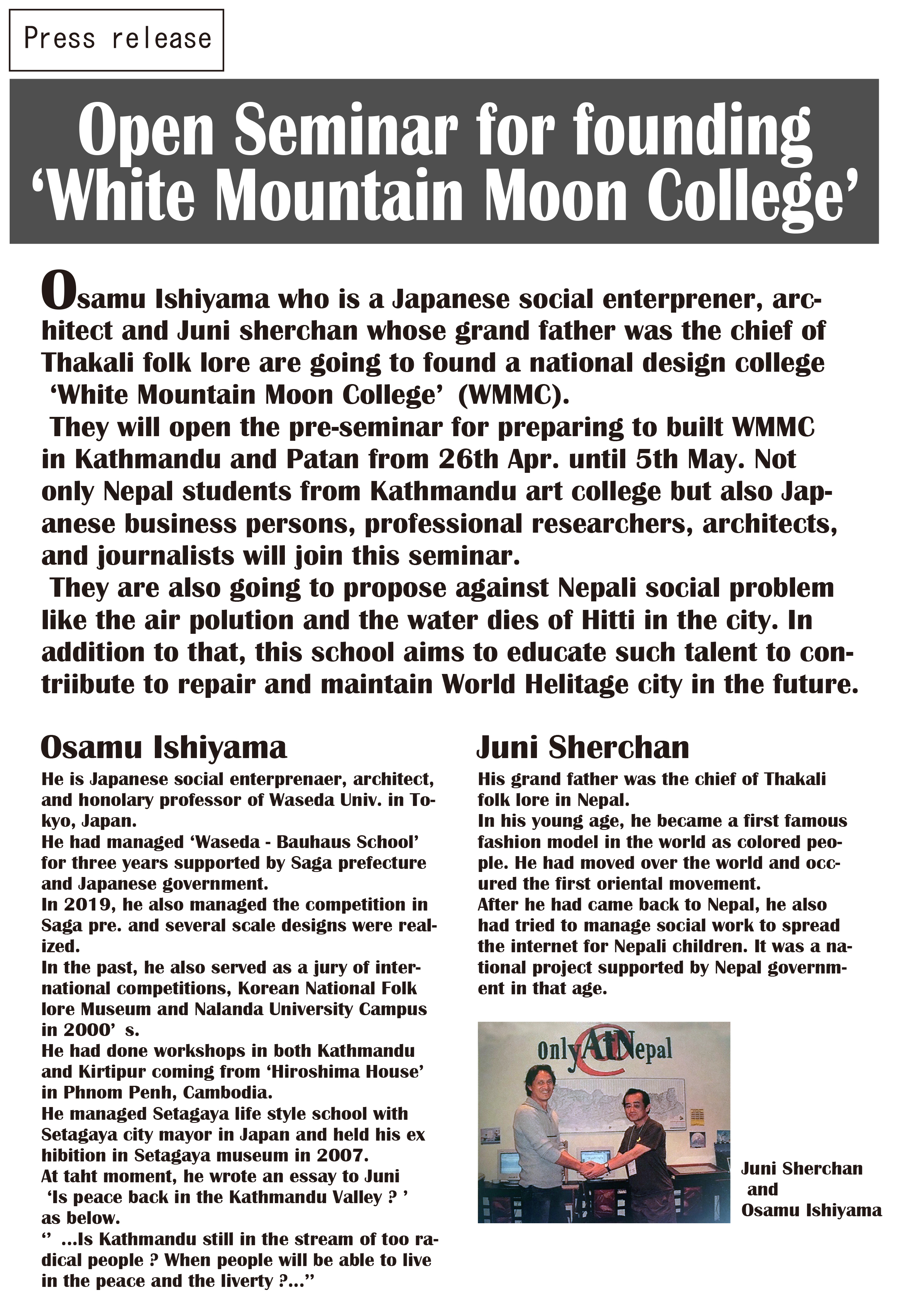

ネパールのニュースペーパーへのWMMCについてのソース。 タカリ族のジュニィと古い友人の石山。

Press release for Napali news papers about WMMC. Juni from Thakali people and his old friend, Ishiyama.

西方便り-2

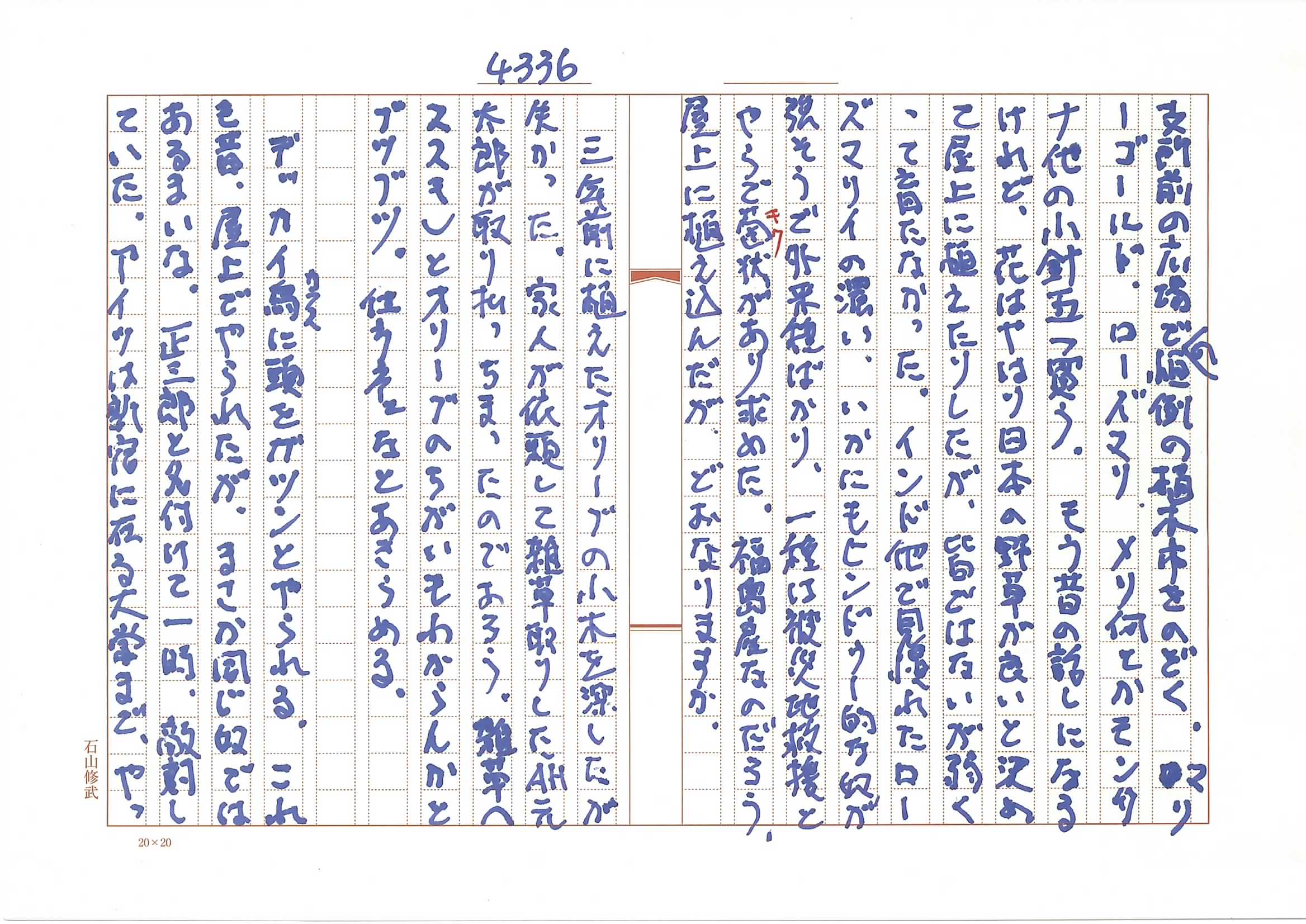

パタン市(ネパール)マハブッダ地区の古井戸(12世紀)の清掃。

Cleaning of an old well (B.C.12th C) in Mahabuddha district in Patan city in Nepal.

西方便り-3

カトマンズ市(ネパール)ボダナート前のLAギャラリーにおけるレクチャー

Lectures at LA gallery in front of Boudhanath in Kathmandu city in Nepal.

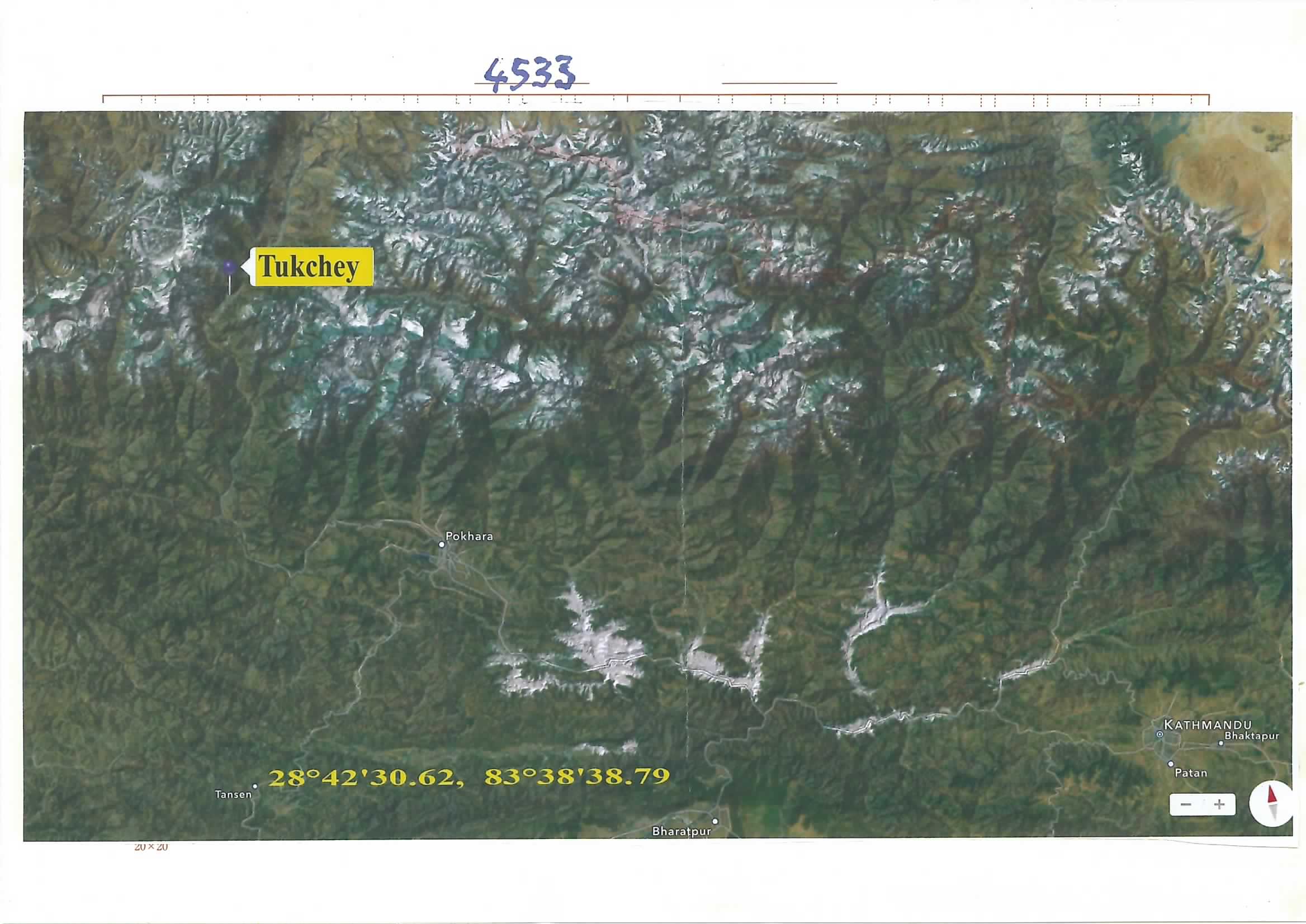

インナー・ヒマラヤ(ヒマラヤ圏)に属するツクチェ集落は友人ジュニー・シェルチャンの生まれ故郷である。ジュニーのことはすでに断片を書き散らしてきた。まだまだ書き尽くせるものではない。

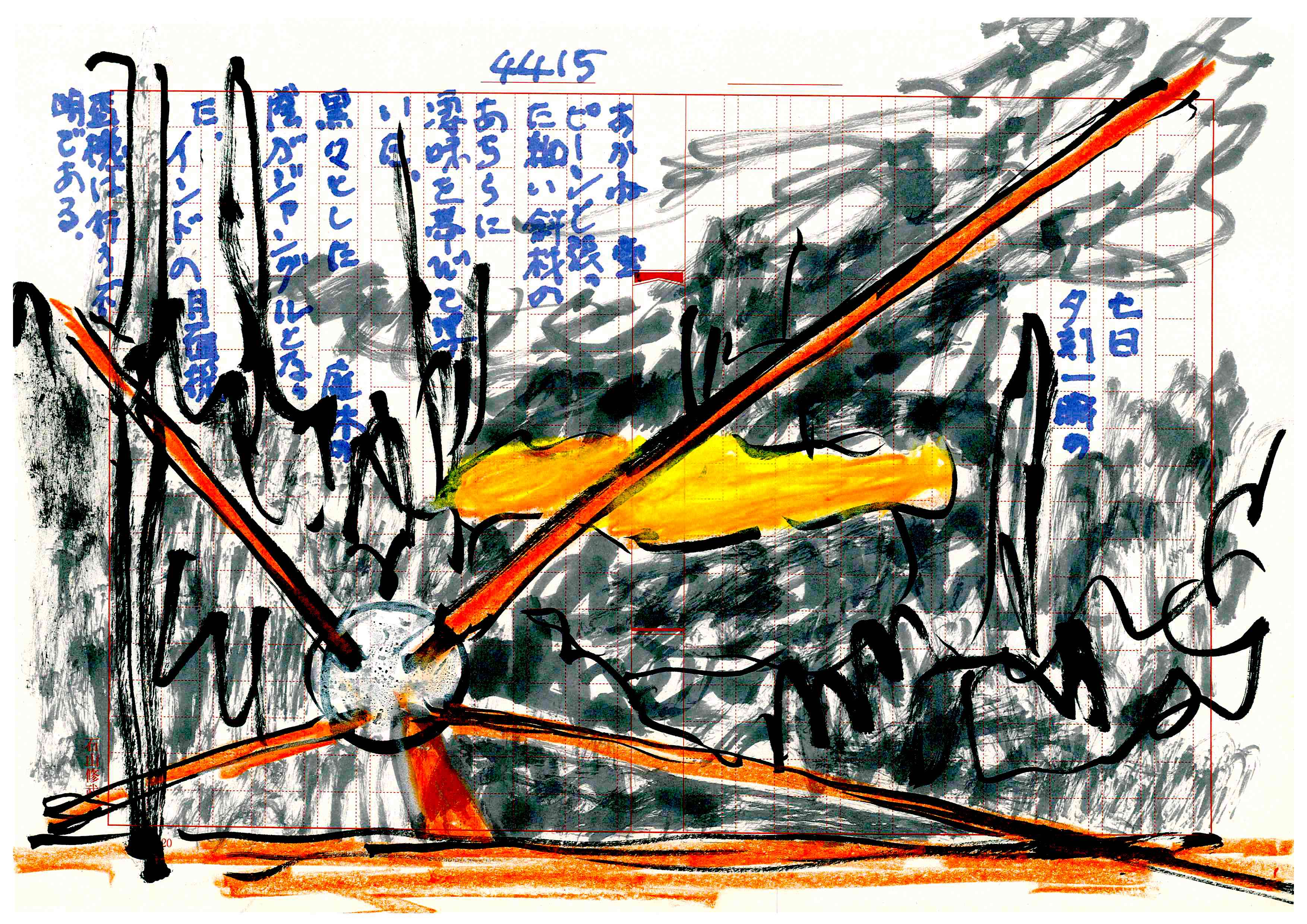

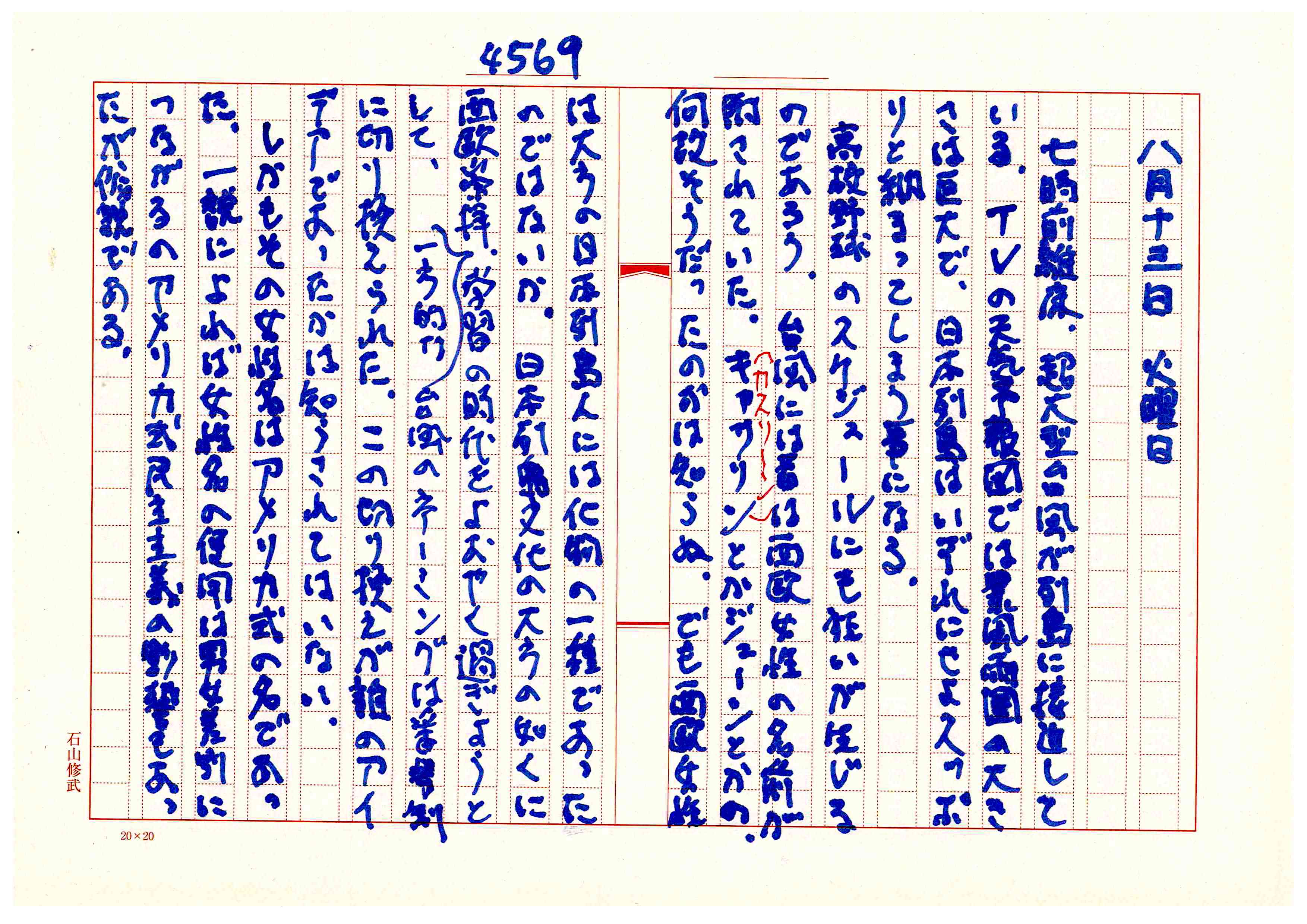

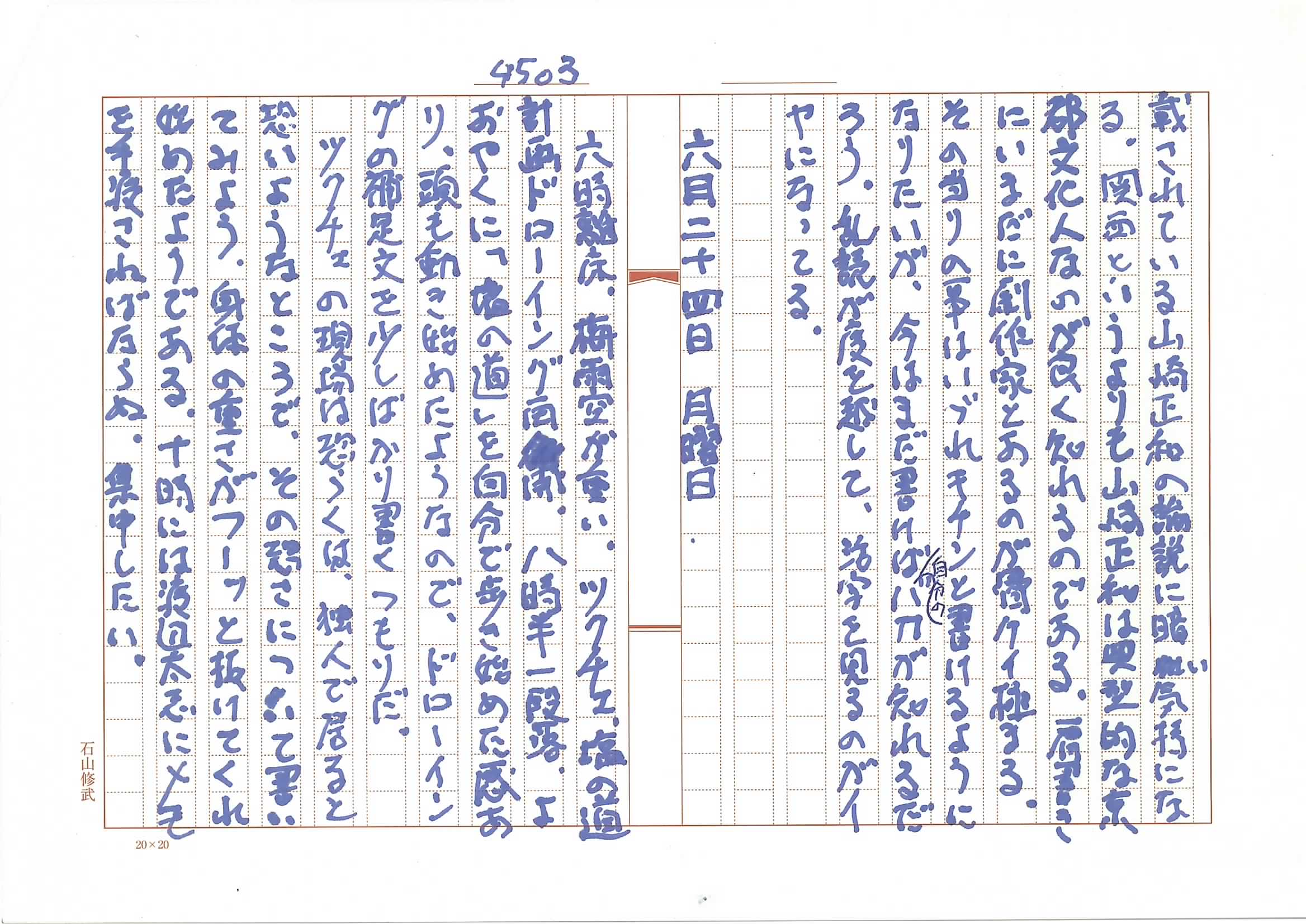

6月24日付のドローイング、および16日のドローイング2点の間には9日程の時間が経っている。

ドローイング、しかも少しばかりの将来に属するもの、すなわち計画案らしきは、考えるに決して未来の不確定圏に属するばかりではない。むしろ過去圏にこそ足を踏み入れることであるのを知らしめてくれよう。

自分でも驚いているのだが、最新のドローイング中には、今年の正月にやった個展に展示した「三角人間」の姿が登場している。

こうやって少しばかりの手間ヒマをかけて描きつけていると、たった半年前の出来事が、チベットへの遠い昔の道と同じに、と言うよりも入り混じってくるのが面白い。自分のやっている事、やろうとしている事に確信めいた安堵をもたらせてくれる。

決して不安ばかりの日々ではない。が揺るぎない安定の中に居るのでもない。「つくる」と呼ぶ不思議はそんな世界のモノであろう。生きてる限りは、人間は揺るぎながら、動くのである。

ツクチェの旧ジュニー邸の門前には巨大なマニ車の行列の壁がある。恐らくはネパール全土の直線状に行列するマニ車では最良のものではあるまいか。

その行列を眺めている「三角人間」は、ここ数年わたくしの遊びの中に度々、繰り返し繰り返し登場してくる。つまり、お気に入りの人物らしきである。

どうやら、この人間が「真昼の銀河鉄道」の主役ではあるまいか。しばらく探りたい。

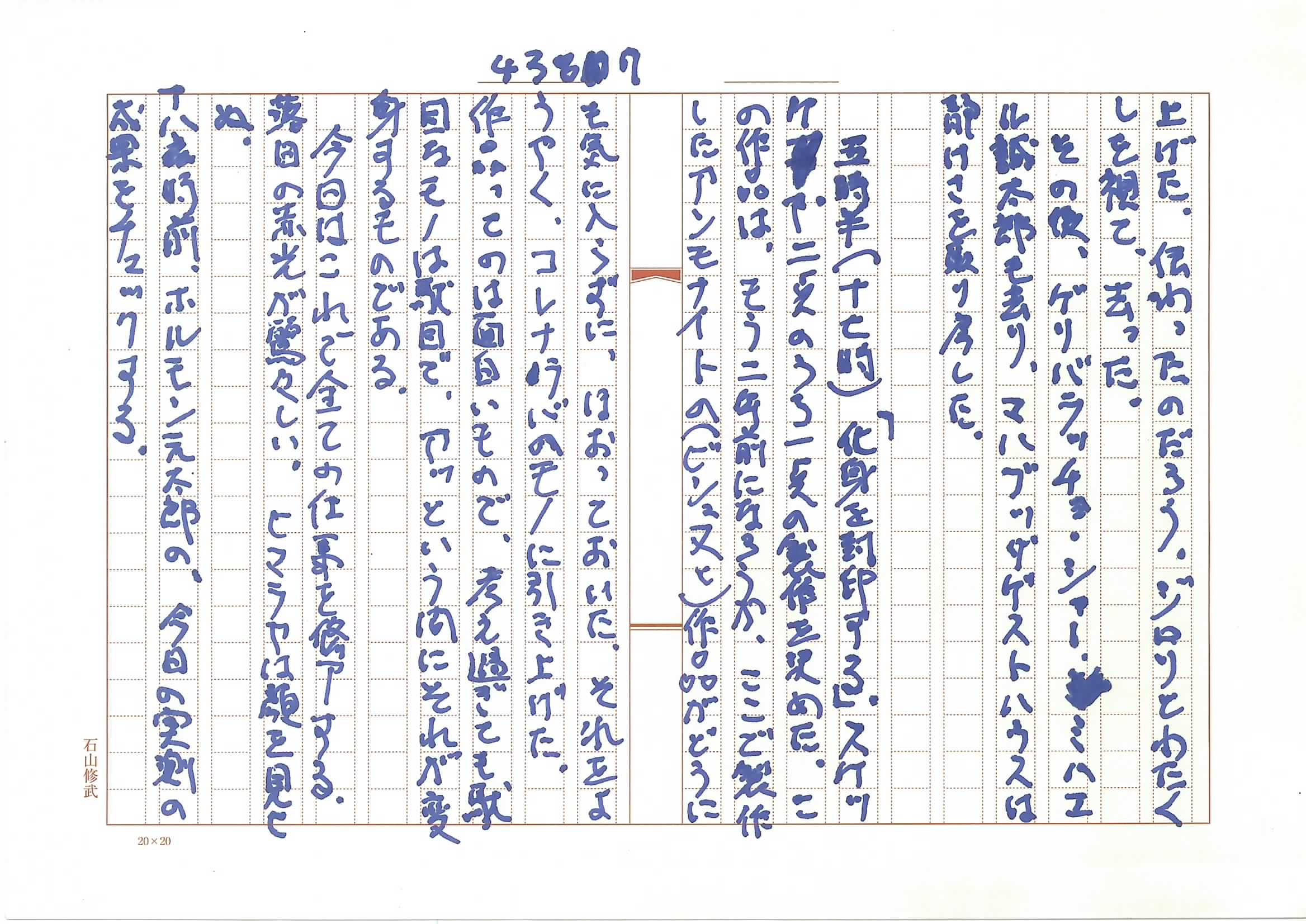

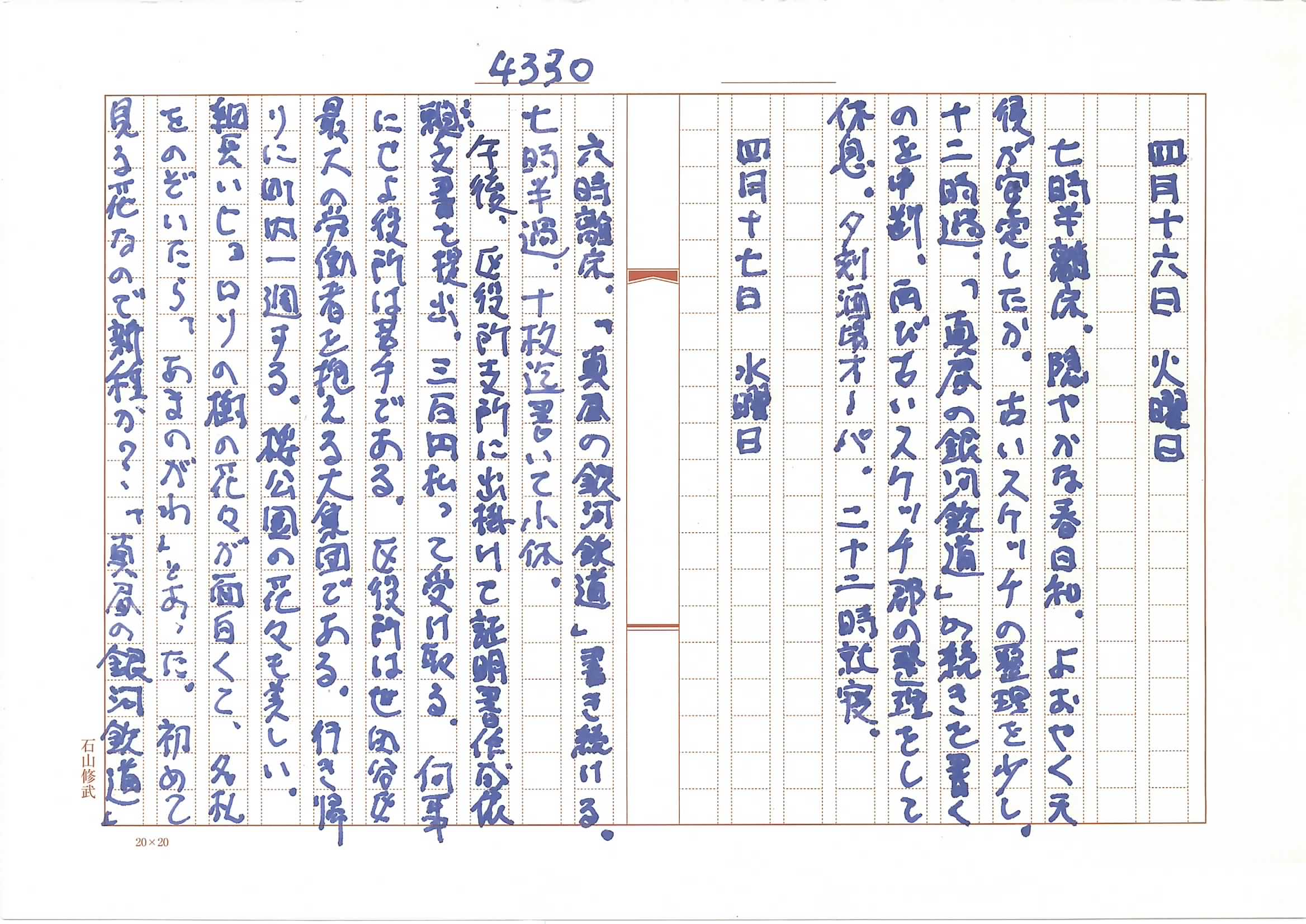

1、マハブッダ寺院がこの地区を象徴する建築である。マハは沢山の、意味で直訳すれば沢山のブッダが居る寺院である。

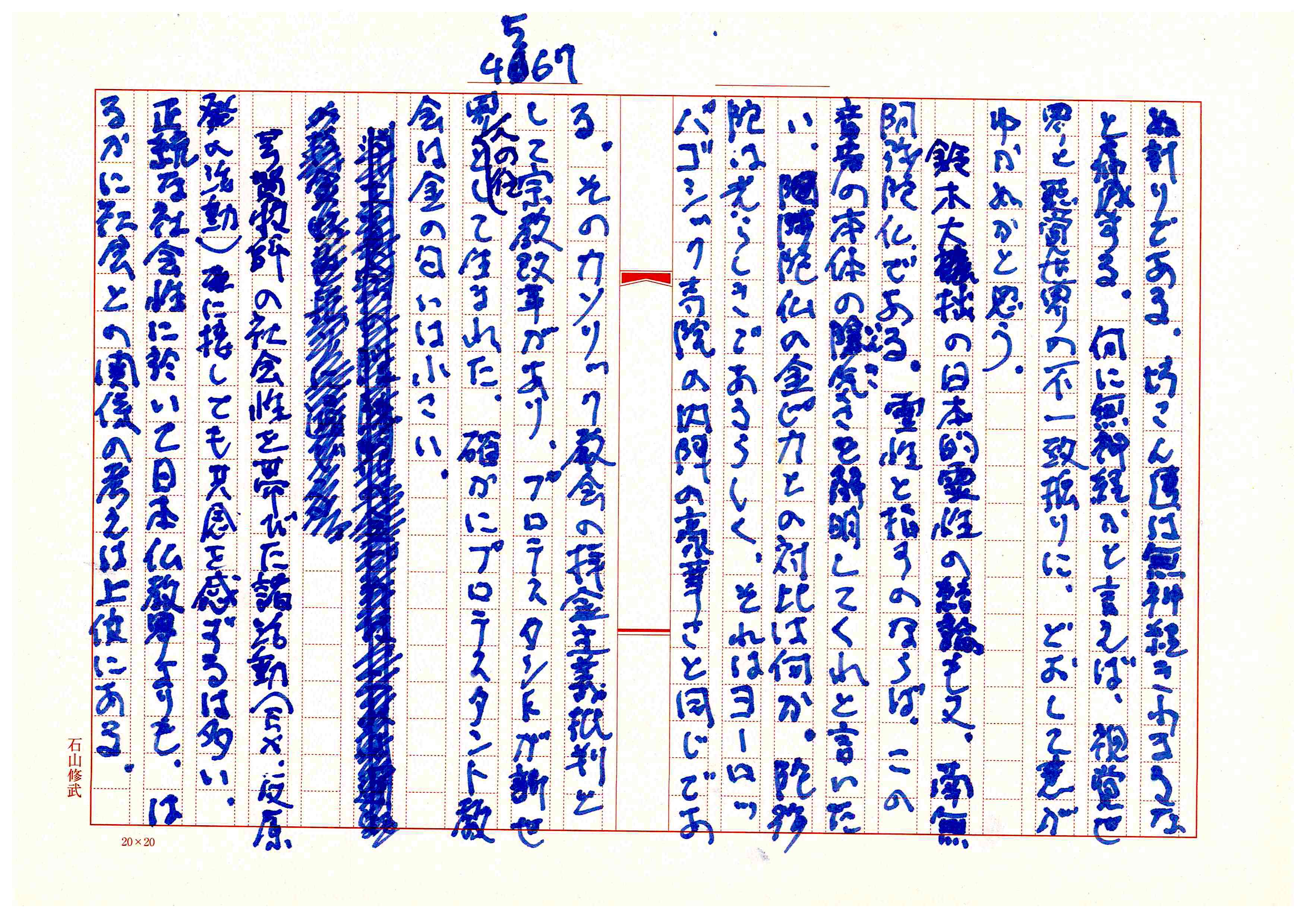

知り合いのカジ・シャキャはこの地区の有力者で、自称・ブッディズム・ソーシャリスト、これも直訳すれば、仏教社会主義者となる。ドイツのメルケル首相のキリスト教社会主義同盟と似たようなものだろうか。まだ良くは知らぬが、知ってはどうなるものでもあるまい。1のドローイングはマハブッダ地区の都市を直観で把握したものである。この計画の骨子が示されている。

密集したネワール型都市住居群は、光の庭とも呼びたい中庭を、それぞれが持つ。ドローイング中段、右手がマハブッダ寺院、もちろん世界遺産である。無数とは言わぬが、この地区にも世界遺産の建造物は少なくない。

マハブッダ寺院の通りを挟んだ、小路地に接して、手掛けようとする最初の物件がある。その物件を巡り、

2、3、4、5、6のスケッチを得た。

2はビジネス、モデルの初期段階も記した。ここでは新しいと考えられようビジネス(商売)モデルが、そのまま建設の形式を決めよう開放系モデルの部分が実に異常に多く考えられる。4、5、6のスケッチは表通りから順次、奥へと入り込む路地状の、寸法をとるためのスケッチである。

この狭く密度の濃い路地の立体寸法が、建設の大枠のモジュールを決定する。

5のスケッチには建てられる建築の「色」のイメージが記されている。

7のスケッチは路地の最奥に秘された美しい中庭に作られている彫像である。

このスケッチをしていたら中庭の上部の家々から沢山の人々の決してトゲトゲしくはない視線をあびた。

スケッチ8、9、10は「塔」を光庭都市に埋め込もうとする計画の骨子を発展させたもの。一軒となりの、ここに宿泊棟のレストラン部を計画するのだけれど、それと塔とを結びつけようとするアイデアである。

長年、あたためて来た寝仏(ねぼとけ)の形姿から始めて、それを少しばかり抽象化したものに変えようとする気持ちの動きが表現されている。

抽象化はわたくしの内では大いに危険であり、これをどこまで始まりの具像を持ち続けさせられるかの、強さにかかわろう。それが自分の内では大いにスリルでもある。

おわりのスケッチは、C・Y・LEEのダーバースクエアを前にしたホテルのアイデアに、わたくしのナショナル・ギャラリーのアイデアを付け加えたものである。ジュニーはこのアイデアはポカラでやれと言うが、困難な土地の方を選びたいのである。

塩の道はポカラとチベット・ラサを結んでいた。今はチベット迄歩くことができるのか、できぬのかも知らぬ。

シルクロードも古茶馬道も、道は一本道ではない。数多くの道がある。今のオイルロードも同じだ。オイルは陸上はパイプラインで、その全体と詳細は知り得ようがない。海上も無数のルートが固定されているわけではない。人体を隅々までうごめく動脈と同じである。血液は心臓ポンプで末端まで送り込まれている。でも地球は一つの心臓を持たぬ。それで産油国と消費国の間に多くの道が生まれている。馬やラクダではなく大型タンカーがそれに代わっている。

オイルロードは現代文明を支える大動脈であるが、その内実を人々は知り得ぬ。液化ガスを含め、その運送手段には現代技術の先端が注力され続けている。例えば推進力である内燃機関は日進月歩と更新されているし、スクリューの形状、船体デザインも同じだ。

原子力潜水艦のスクリュー開発にも、保有国の最良の技術が注がれ続けている。兵器開発は国家の最高機密であり、我々の知るところではない。知り得ないのである。

最先端の技術は兵器に注がれ、その一部が漏れ出て、オイルロードの船の、たとえばスクリュー開発等にも反映されていよう。

人々の眼に触れぬ、水面下で「技術」は異常な形で進化している。

ポカラは小型のプロペラ旅客飛行機でカトマンドゥ空港から25分、料金は外国人は125ドルである。ネパール国籍人は半額である。

この差額は外国人にとっては関税同様であり、文句をつける筋合いは何も無い。観光線である。片道、アッという間の飛行はアンナプルナ連峰をはじめとするヒマラヤ山脈の一部を満喫することが出来る。ヒマラヤを眺めるだけならばこの125ドルは一番である。

何もテクテク歩いてのヒマラヤ眺望トレッキングなぞする必要もない。しかし小型旅客機の窓は、その構造上から小さいので行くも、帰るもヒマラヤ側の小窓に席を取らねば125ドルの価値は半減する。まだ料金システムは一律である。ヒマラヤ側の座席の運賃は別価格にすべきであろう。

ネパールの人々は小窓に額をすりつけてヒマラヤを眺めるは極小である。大方は眠りこけている。珍しくも無いのであるから。

50米ドルはネパールでは大金である。だから、カトマンドゥ、ポカラ間の飛行機利用は一部の富裕層の特権である。

ジュニーの母親、サニタリ・シュルチャンは飛行機を使わない。十分に金持ちだけれど飛行機は大キライなんだそうだ。恐らく飛行機と呼ぶ、機械をほとんど信用していない。豪胆な人物だから怖いというのではあるまい。もっと根底から信用していないのであろう。

ネパールの山岳地帯は、塩の道に限らず、人が歩く道は実に良く手入れが行き届いていた。裸足に近く歩く人が大半であったから、足裏を傷つける金属、ガラスの破片なぞは一切取り除けられていた。

よくよく、道を観察するに、人の歩く歩幅に合わせて程よい大きさの石が配されている。日本の茶室の露地の踏み石の配置と同じ類である。裸足で歩く、その足の裏への配慮であり、山の民の深い知恵でもある。露地の小ささは微塵もない。それが延々と続く。峠をいくつも越え、谷を渡り、途切れない。

更に驚かされるのは、歩き続けるに疲れる露地毎に、自然に溶け込む如くに休息場所がデザインされている。

ピポリの大樹が植えられ、育てられ巨きな樹蔭が作り出されている。

ピポリの大樹が作り出す樹蔭は山上の楽園である。山の民々は空身で移動するは稀である。多くは荷を背負い移動する。20キログラムから40キログラム程にまとめられた背負いの荷をかつぎながらあるく。足が強い民々にもなかなかの重荷であろう。

わたくしなぞのように遊びで歩く人間、身軽な人間でも40分から50分歩き続ければ5分から10分の休息が必要だ。少しばかりの水を補給して、腰かけて休む。腰掛けるに丁度良い高さの石垣がピポリの樹蔭に設えられている。眺望のあるところでは、その眺めに向けて在る。頂状の場所であれば、石垣のベンチはグルリと円形にピポリの樹をとり囲むのである。

それが、確実に4,50分程の距離をおきながら連続する。

日本江戸期の街道沿いに設けられた一里塚三里塚と同じである。目印ばかりではなく、強い日射光から身を護る。そして腰掛けるの、より身体との親近がある。更に、重い荷を背負いながらの歩行、登り降りには小さな手製の杖が必携だ。その杖の寸法は時に、腰を下ろさずに立ち止まったままの小休の際には背の重荷だけを支える支柱にもなるの寸法なのである。

ピポリの下の石垣の寸法も又、背負いの荷を、石垣の上に乗せ、それが地面に転がらぬように、の寸法、すなわち石垣の高さと同じにの支えの小杖になるのである。杖と石垣のベンチと背負いの荷との寸法とが見事に統一されている。

山の道は、全てそれらの工夫に満ち満ちている。人間の休息のためのピポリの樹蔭、そしてそれを巡る石垣、と山の民の交易らしきへの配慮が統合されてもいる。

道が山の文化としても表現されている。

ポカラの街外れから、いきなりの急坂を登り急登を続ける。つづら折りで高度はグングンと上がる。何軒かのネワール様式民家がポツリ、ポツンと建つ。皆、小さな畑を持つ。

アンナプルナ連峰の展望が広がる。茶店があって水やジュースを売ってる。高度は1500メーター位か。車の土ボコリが道端の木々の葉に降り積もっている。ネパール中の車用に道が拡げられた所の馴染みの風景である。

塩の道のとレッカーはヨーロッパの人々が多い。10名位の集団で土ぼこりも何のその歩いている。

キャスコットの小集落には巨大なピポリの樹があり、平穏な、昔と変わりない生活が続けられている。重荷を背負って歩く人の姿は流石に消えた。樹蔭の風と石垣は何変わりはない。

集落は老人と小さな子供ばかりである。陽干しレンガと木の屋根の家々の戸口には魔除けなんだろうの紙片が貼り付けられている。

いくつかの種類があるが、ナーガの札が圧倒的に多い。

ナーガは蛇である。はるかに下の谷はカリガンダキが蛇行しているのが望める。今は手押しポンプの水が得られるから、婦人達や子供達の水汲みの重労働は少なくなった。井戸水はトレッカー達には飲めない。インドと同じである。トレッカーやらにはナーガは異境の神でしかないので、水の精霊は馴染まない。

集落の老人達は、身の回りの雑用の他は日がな一日、遠くを眺めているか、街道沿いの木製椅子や、プラスティック椅子に腰掛けておしゃべりである。女性は女性達ばかりで、男性は男性達ばかりで、が多い。

旅人には(多くはトレッカーであるが皆わけへだてなく、親切である。何を買うでもなしの金のやり取りは泣くても、それは一向に変わりはない。道路に立てば、どうぞと椅子をすすめるし、自分の腰掛けを分け与える。若い働き手は、ポカラやカトマンドゥ、そして外国へと働きに出ているのである。

もう少し計りの奥地の、カリガンダキ近くの巨きな畑は男も女性に交じり畑仕事をする。得られる農作物で十分に生活がまかなえるのか。谷底の畑には乳児も、学校にはまだ行かぬ子供達も、両親近くに在る。あぜ道に布に包まれて寝かされたり、畑仕事の牛を追ったりで暮らす。女達の働き振りは男まさりである。

山の尾根筋の集合密度のうすい、それでも集落と谷底の集落とでは空気が違う。

谷の集落はヒンドゥの信仰で、山上のそれは仏教徒であるとも言われたりもするが、良くはまだわからない。

家々の入り口(すなわち出口でもある)の魔除けの札もちがってはいるようだ。ネパールは130の民族が生活していて、同じ数の言語があるとされているが、その混合の有様は知り得ようがない。山上の民も谷の民も、その間に国境があるわけではない。必ず接点、あるいは接線があり、人間は自然に交わり、その本来の区分けが混淆する。長い歴史の内外でその宗教でさえ入り混じるだろう。

山上の集落、キャスコット(KASKKOT)にウナリッシュ婆さんは暮らしている。(MARK UNARISH)足が少しばかり不自由なので家の内や外まわりに居ることが多い。それで十分なのである。織り機で着るものの大半は自分でつくる。髪飾りや、色んな飾りものも自分で作る。

穏やかで控えめな笑みをひそませた、人物である。

婆さんは日がな一日、遠くの山並みを眺めて暮らしている。日当たりの良い、細長い内庭の、部屋の外の土のテラスに座り込むことが多い。テラスには飾りのついたタイルが貼り込まれている。タイルの上に厚い手織りの布を敷いて、そこに座り込んでいる。

ウナリッシュ婆さんの家は山の頂の南に面している。北のヒマラヤの峰々は南斜面からは大パノラマである。でも集落の多くは南斜面の場所が多い。壮大極まる眺望よりは、陽光がありがたいのだろう。山の民の生活の実利である。

ギリシャ・エーゲ海、モリラディス諸島ミコノスにサントリーニ集落がある。

集落は火山跡の海に向けて作られている。太古、島の火口が大爆発した。火山は陥没した。火口の焼跡が赤茶色に巨大な壁として残り、集落は海辺から高い火口跡の尾根に作られた・小さな海辺は火口湖の縁でもある。漁船やらの船着場はあるが、そこから集落迄は数百メータの絶壁であり、登り降りは大変な苦労である。生活物資は手作りの荷物用ケーブルで屋根筋、つまり火口壁上のni

運び上げられる。大変大きな手間代と諸々の費用が必要とされるだろう。

サントリーヌの集落には鳥の姿は無い。下の小さな浜辺の漁船にカモメが群れる位のものだ。

火口壁上の集落は、水を得るのも実に困難である。

されども人々はここに棲家をつくるのを選んだ。眺望絶景の故である。

尾根(火口壁上)の集落は、500年間にわたり、作られ続け、住み続けられた。

火口湖はエーゲ海に沈降した自然の名残りである。エーゲ海の指輪とも呼ばれる環状海湖の巨大さから、想像するに、紀元前15世紀に大爆発を起こして湖中にその大半が没した火山の高さ、大きさは途方もないものであったろう。クレタ文明の亡骸はサントリーニの大火山の大爆発後、50年ほど経っており、直接の原因ではないの説が有力な様であるが、たった50年の年月が地球的変異とそれ程無関係であるとは、今の日本の大災害が起こしつつある状態を経験するに、あり得ぬのではなかろうか。

サントリーニ島の巨大カルデラ湖と地中海の海洋との合体する風景は、まさにギリシャ神話創生を思わせる風景である。

フェニキアの海洋交易文明をも想起させよう。ミノス文明、文化、諸芸術の一端を垣間見れば、それが古代エジプト、ひいてはアフリカ文明文化との交流があったのは明白だろう。

ダイダロスが創ったとされる迷宮の神話の実体は、それぞれの時代の足跡に積層された食物貯蔵の倉庫群でもあり、女系の神権者(シャーマン)の祭礼の場でもあったようだ。

地中海上空には風の道と呼び、呼ばれる気流の流れがある。(ナショナル・ジオグラフィック)その巨大な流れにそって地上には多くの「風車」が建設された。多くは風の力により、破壊され、訪れる人もなく、無人の遺跡となっている。

この風車群、風車ベルト域は、イベリア半島のドンキホーテがたどり着きかかった風車群の如くや、オランダの灌漑用風車群とは異なり、偏西風(高度地帯でのジェット気流)域とはちがい、ヨーロッパ亜大陸(半島)とアフリカ大陸を結ぶ風の道に属している。

むしろ、タライ高原の鶴が知る、ヒマラヤ越えの気流層に近いのであろう。大気の流れが高度差により異なるのは、ようやくにして我々の日常の天気予報の精度に反映されているようだが、渡り鳥たちは太古から知っていた。

日本列島の中部山岳地帯の中心に八ヶ岳と呼ぶ大火山跡がある。幾つもの連峰が連なる故に八ヶ岳と総称される。

太古この山は巨大な独立峰であり、火山でであった。その裾野の巨大さ、傾斜から類推するに、現在のアフリカ、赤道直下のキリマンジェロの高さを超える大独立峰であった可能性が高い。キリマンジェロは高度5895メーター。キリマンジェロはアフリカ大陸の最高峰、独立峰としても世界で一番高い。

西南山麓に尖石遺跡が在る。石器時代から縄文時代に渡り込む多くの発掘物が展示されている。良く知られるのは巨大土偶、仮面の女神である。逆三角の面をつけた途方も無い女神像である。

大火山跡である。太古この山は大爆発した。頂部が失せて四散した。カルデラ状を残さなかったのは山の形状が南北に細長かったからか。縦状に薄っぺらい姿だったのだろう。

北海道知床半島は細長く群状に連結したこれも火山跡である。富士山も小さな噴火口跡が線状に北東に続いていた。

神代日本神話には八ヶ岳と富士山、そして赤城山の三神のいざこざが残る。平面地理上では八ヶ岳が中心に近い。富士山の神と八ヶ岳の神とは激闘したようである。それを赤城山の神がなだめた。

神代の八ヶ岳は巨大な独立峰であったから、富士山がそれに嫉妬したともされる。

日本各地に「山」とも呼ばれる山車が動く祭礼が在る。山車は神社が動くと同じで、固定された神社よりも、その始まりは古いだろう。

インド、ネパールにも山車が主役の祭礼は少なくない。南インド、マドラスの山車は巨大で数頭の象がそれを引き、動く。車輪に径が小さな家の大きさである。インド最古の巨大神殿は東海岸に在り、これは巨大すぎて未完であるが、山そのものを多くの石造の車輪で動く如くに、山車が石造で凍結したものだ。未完部分の石の大きさはエジプトの巨大ピラミッドのそれと同じに巨大である。重量極まりない山岳を動かす、引くの祭礼が凝固された。石づくりの象がそれを動かすのも表現されている。不可能極まる山岳の移動を表そうとした。その力を望んだ。王権は望まれもした力の象徴である。

天皇の死と再生の儀式、大嘗祭を司るのも、告げるのも山車である。悠紀殿、主基殿の対の山車が祭礼の先導役である。

日本各地に祭礼の導き役としての木造の山車が多く残る。そして、今も動いている。

八ヶ岳、南西山麓に尖石縄文遺跡の小さな博物館が在り、面白い。その展示物個々の面白さも度外れているが、展示方法の混淆振りが目覚ましい。学芸員の脳内風景そのままである。何しろ縄文遺物の名品の数々と、中国古代、揚子江、黄河文明からの発掘物、さらにはエジプトナイル河古代文明、古代ギリシャ文明のそれ等が一緒くたに混在させて展示してある。

初見では、その乱雑振りに、ロシア、エルミタージュ美術館の階下に在る、古代部門の展示に酷似した乱雑さに仰天してしまうのだが、その地理的にも歴史的にも錯綜とする展示が、よくよく考えれば、まさにありのままであるのを知るようにもなるのである。

人類の地球表面上のうごめきの結実を文明文化とするならば、それはその未来よりもはるかに不可知である。

尖石縄文博物館の展示は、考古学者の脳内風景そのままであり、神秘に近い。

日本列島のほぼ中央部に位置する、古代独立峰爆裂跡の八ヶ岳山群と、その巨大なスケールの裾野の風景は、北海道大雪山群よりも巨大であり、その風景は古代史への時間をも想起するならば壮大極まろう。

尖石遺跡からは東に南アルプスの駒ケ岳が遠望できる。夜叉神峠等の前山群の連山から、ニョキリと白い峰が顔をのぞかせている。

縄文人達はその積雪の動き、形状大小で季節の繰り返しを知ったのだろう。太陽の運行の繰り返しから、稲作の暦を知る以前の、狩猟を旨とした縄文人の生活には、その雪の峰の白い姿の細部の動きを知るのが、生物の生態のうごめきを知るのに必須だったろう。その観測は微に入り、細にわたるものだったにちがいない。その形態のうごめきにアニマを視る如くであった。尖石遺跡の住居跡は、そこから遠い駒ケ根岳の山頂一帯を眺められる場所に集中している。山のアニマ、すなわち時間の経過による積雪形状の動きに精霊を視たのである。それは暦でもあった。裾野の大草原、樹林帯は狩猟に適していた。生物のうごめきも又細妙極まる。その巨大な裾野を作り出した八ヶ岳の山頂は爆破してギザギザに分かれ、積雪を測るに、とりとめも無い。変化の動きを見るには近過ぎる嫌いがある。

積雪の形状を象徴として、つまり暦として凝視するのは困難である。その姿形が拡散している。

それ故、黒々とした前山群の連なりの背後に顔を覗かせる遠い山が選ばれたのだろう。

エーゲ海キクラデス諸島サントリーニの火口陸上に人々が暮らし始めたのは時代が新しい。人々の暮らしは農耕に支えられてはいなかった。それ故に円環状に海に沈んだ巨大カルデラ湖の、実に抽象極まる観念としての美の眺望と暮らしたいと願ったのだろう。

白い壁は500年にわたり塗り込まれ続けた石灰の積み重なりの連続である。塗り込んだのは住民達で、石灰の白は海の青との対比で集団的意図の結果である。

風景の内に棲み込みたいの特異な観念を持つ人々の集落だ。そのはじまりの一軒はそのようにして生まれ、その子孫たちが続けた。

今は、夏は世界中からの観光客で大行列である。冬は訪れる人も少ないが、それぞれの家は他シーズンの観光客が落とす金で十分なのであろう。

キャスコットのウナリッシュ婆さんの家からはヒマラヤの白い巨峰群は見えない。延々と続く低山の姿を眺めて、暮らしている。