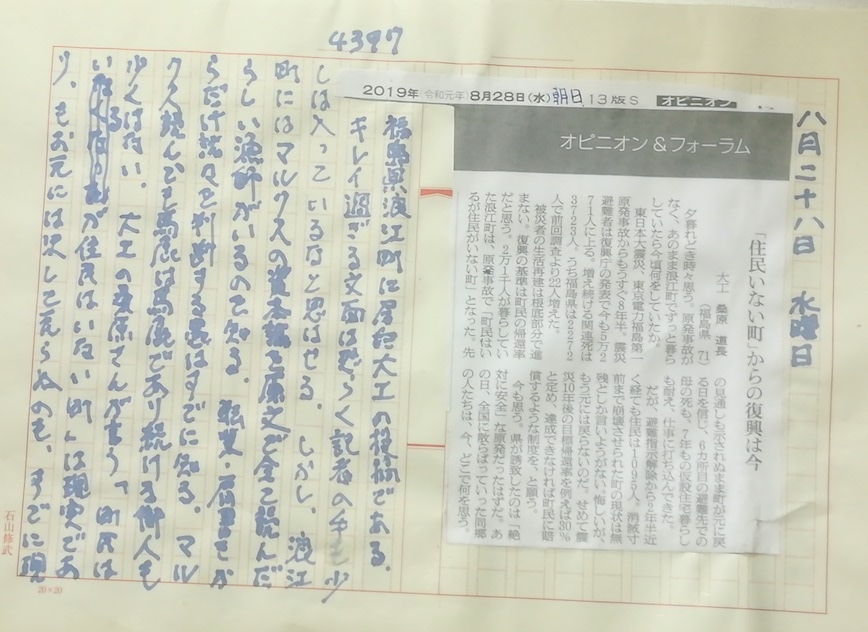

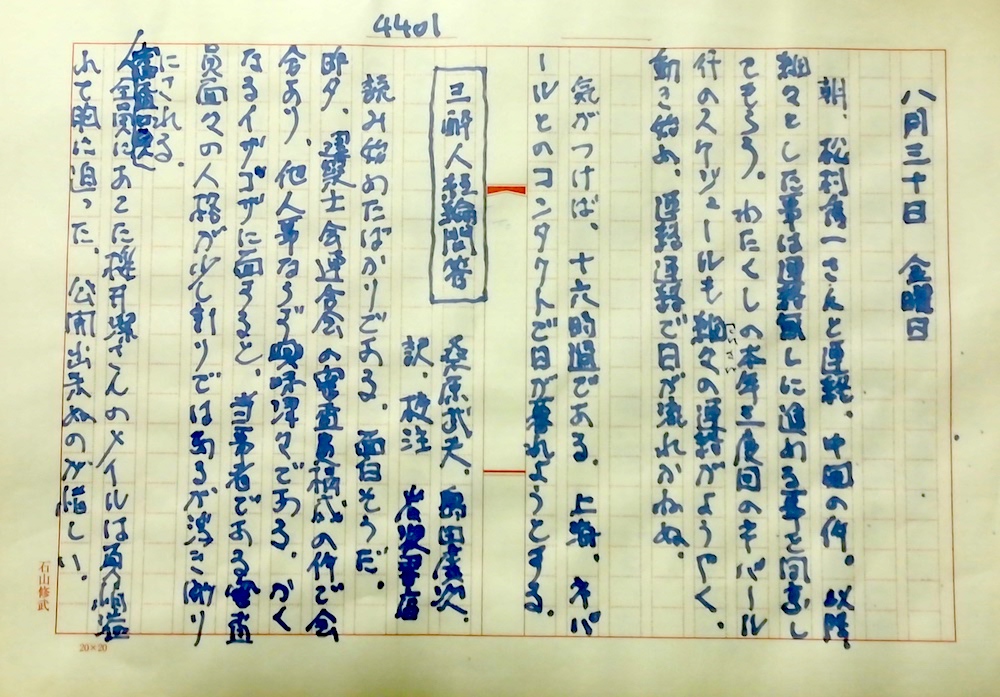

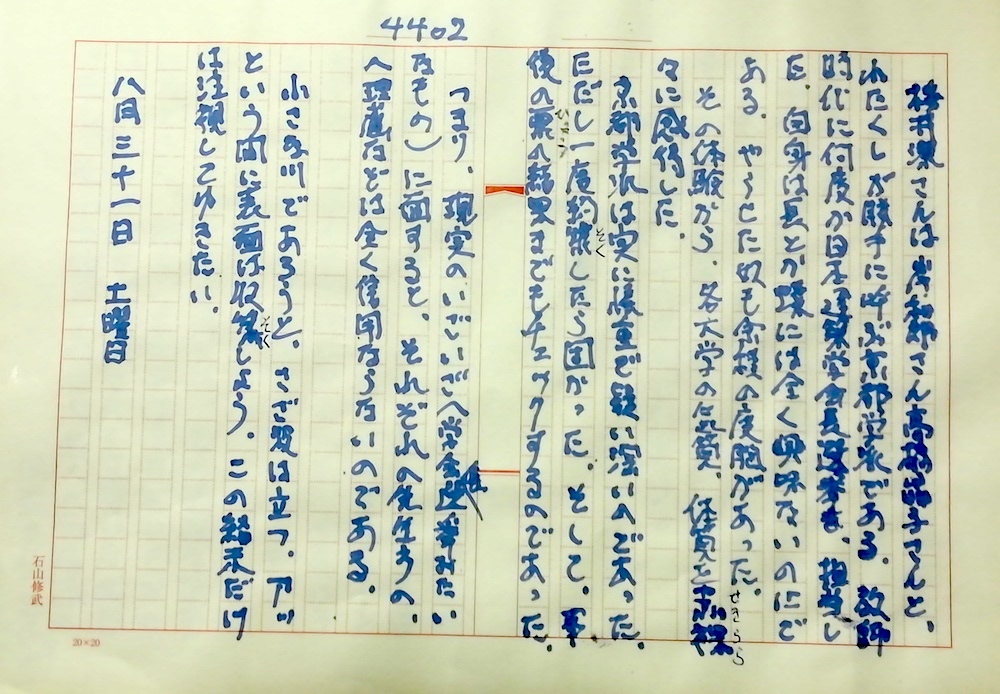

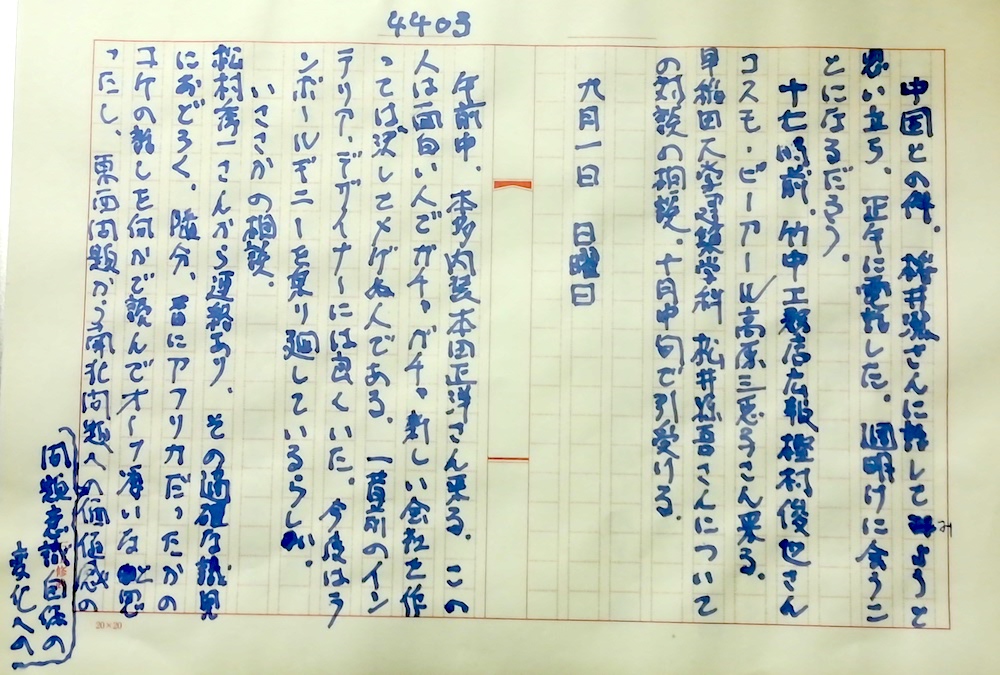

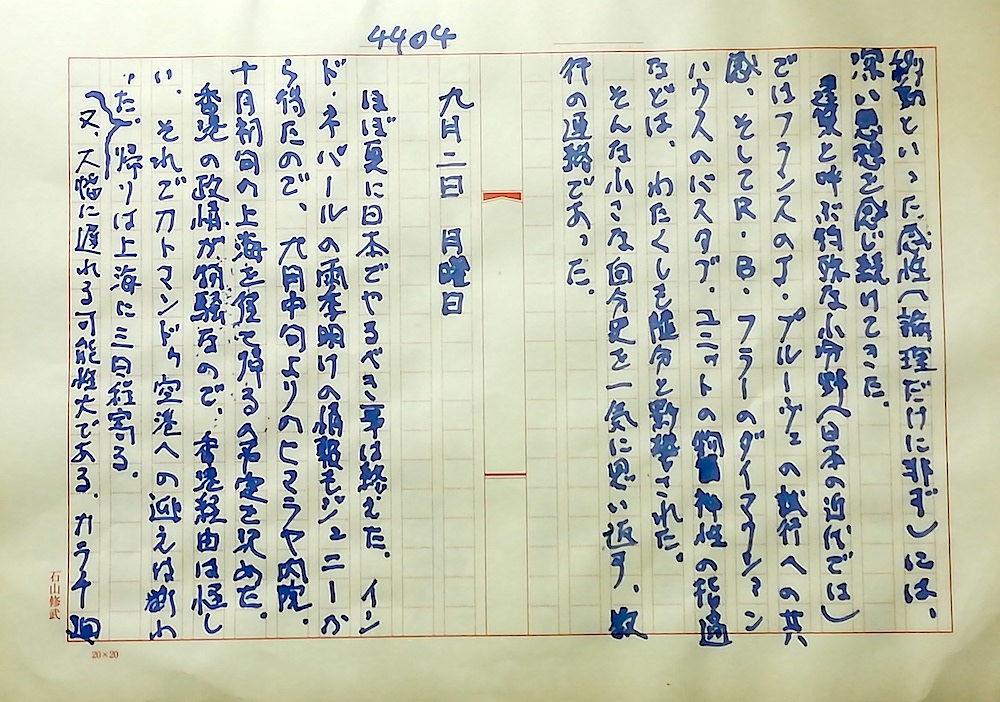

2019年 8月

ギャラリーせいほう

ギャラリーせいほう

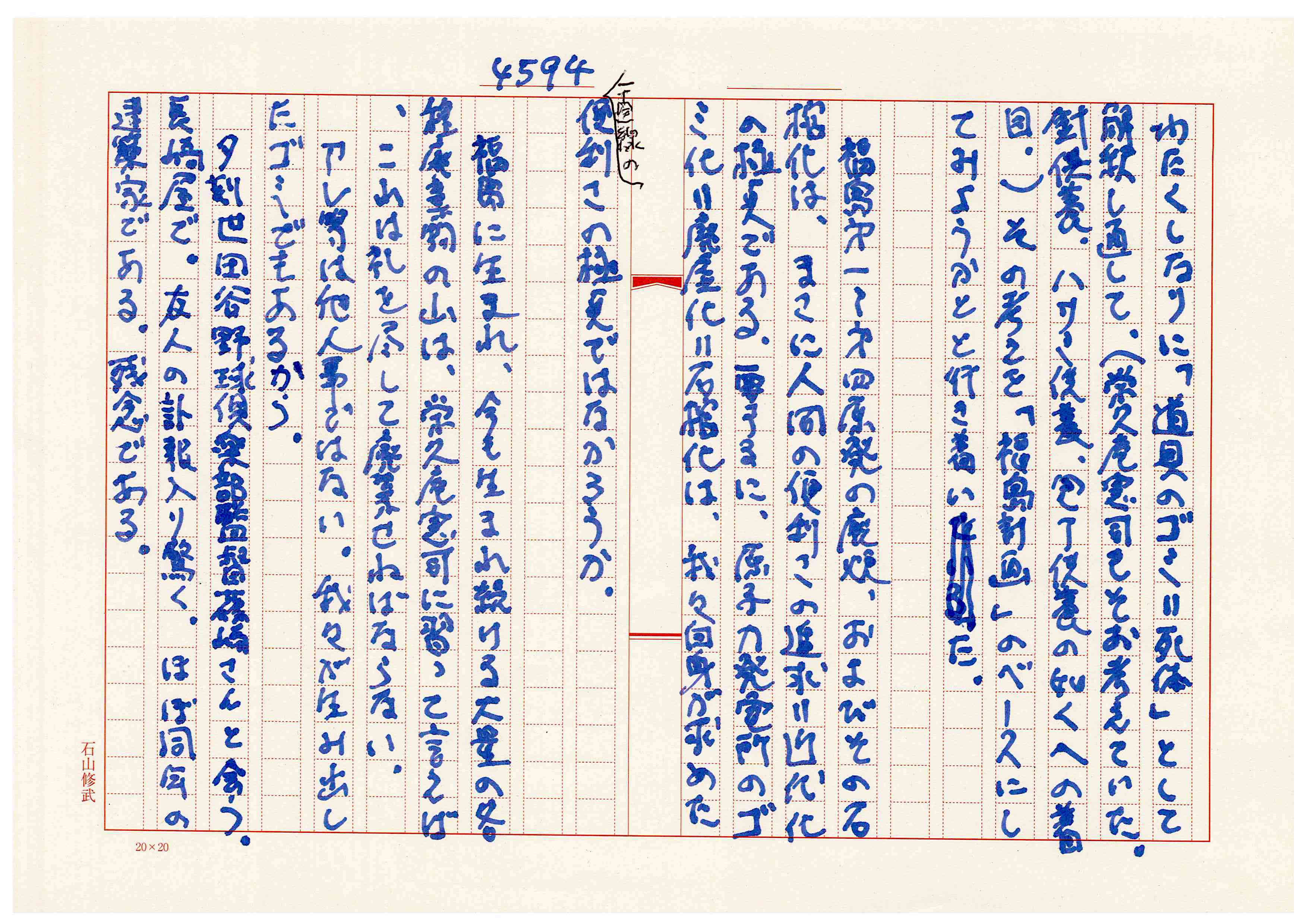

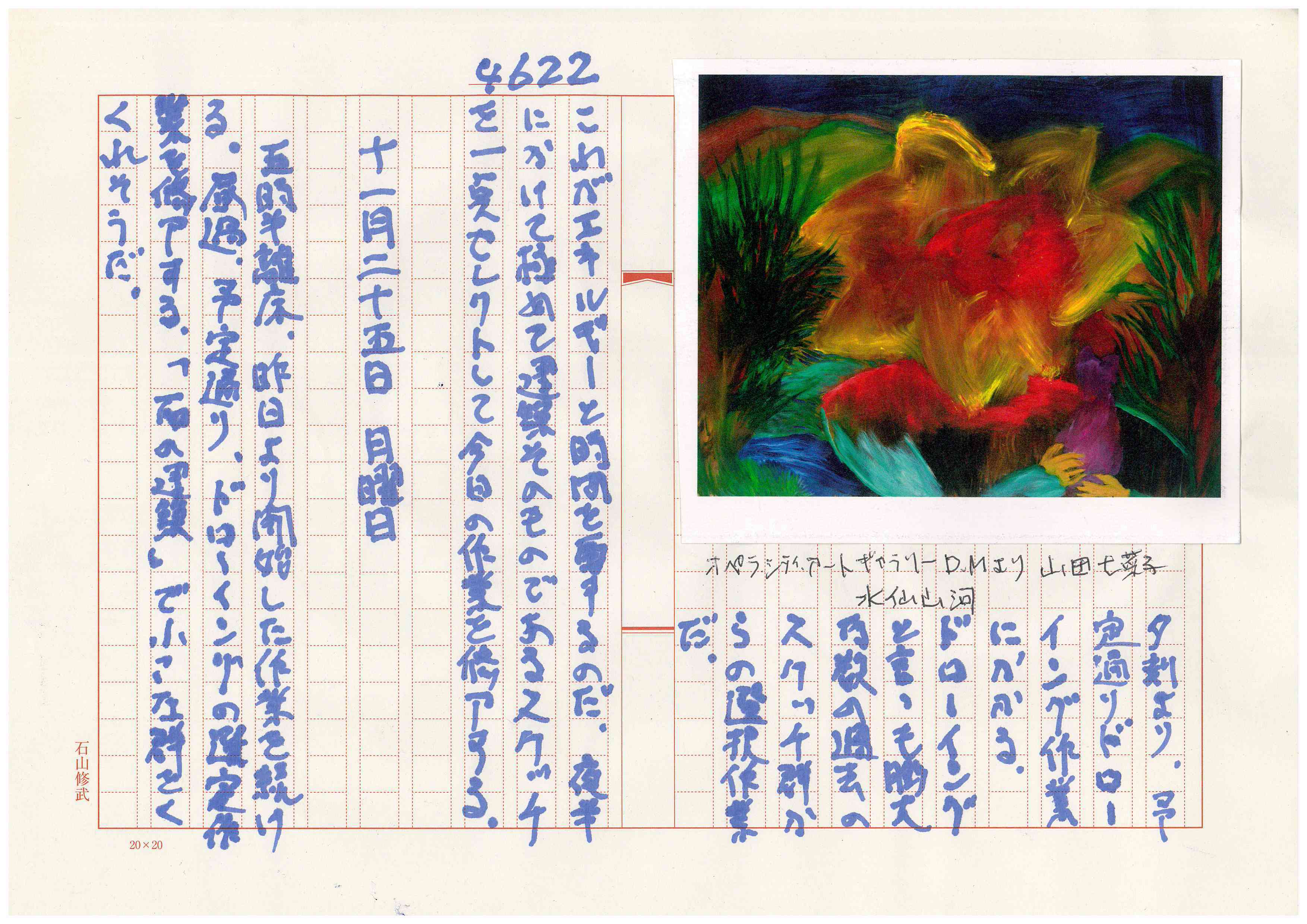

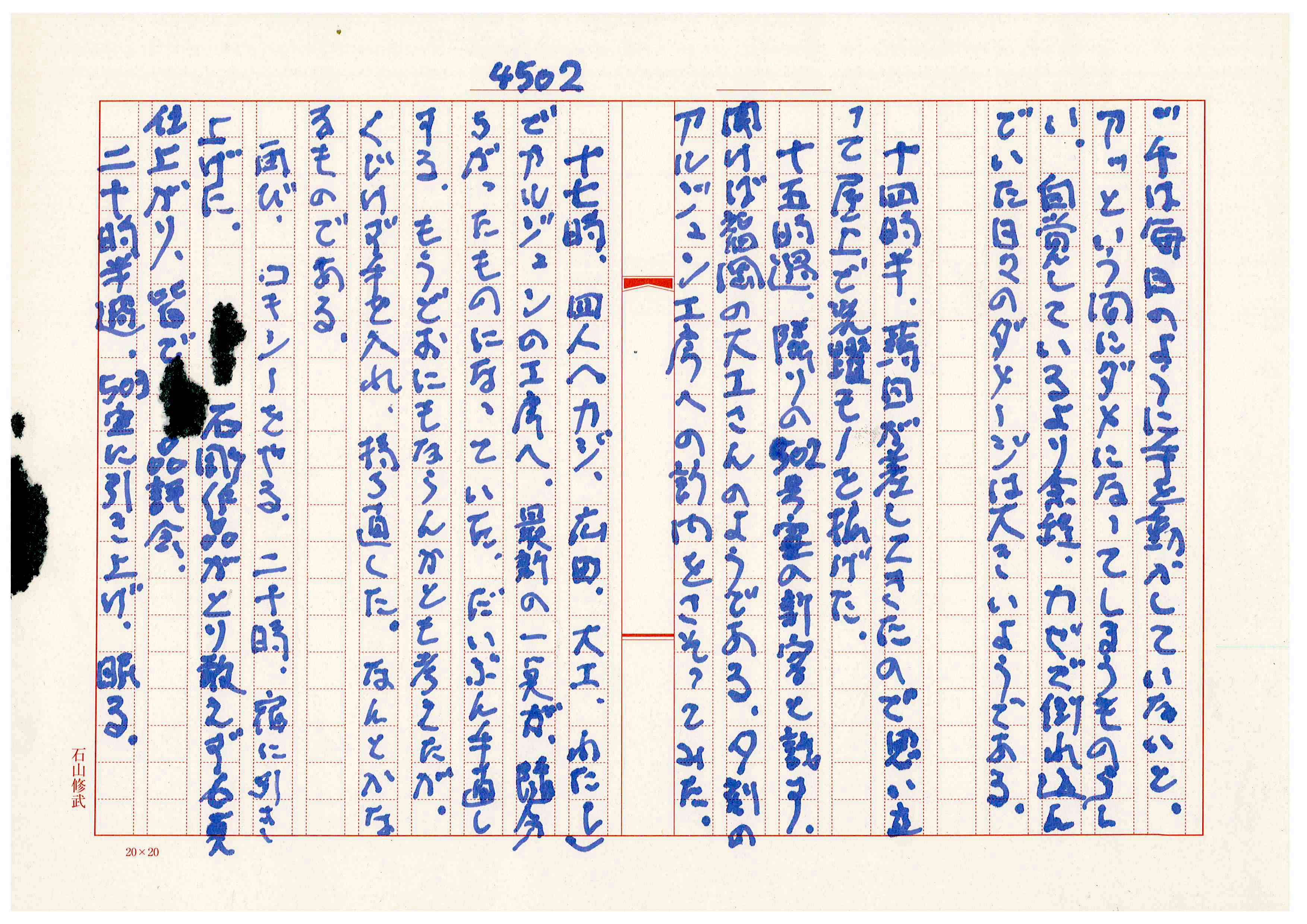

石山修武 作品

石山修武 作品

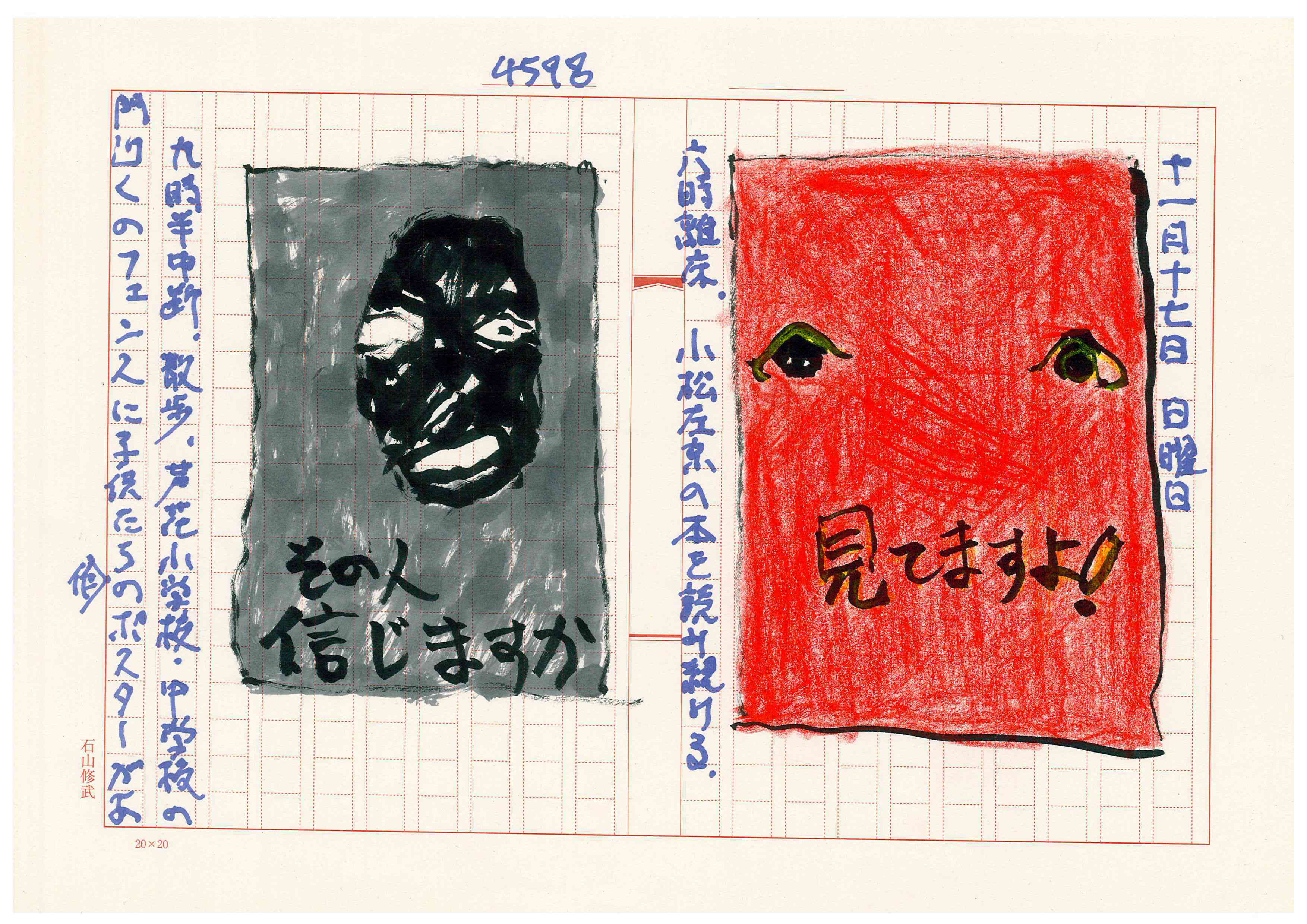

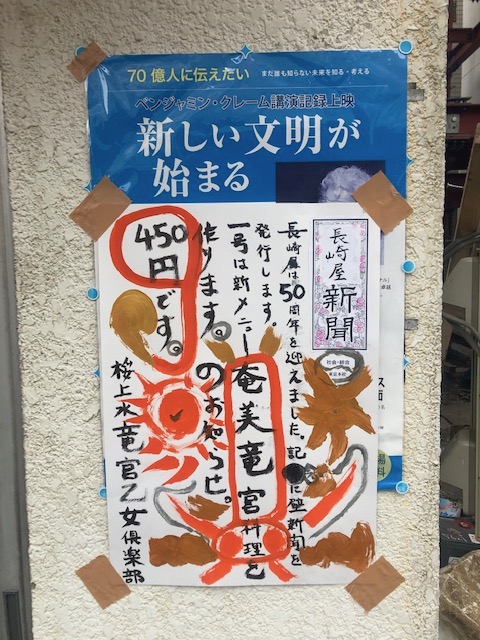

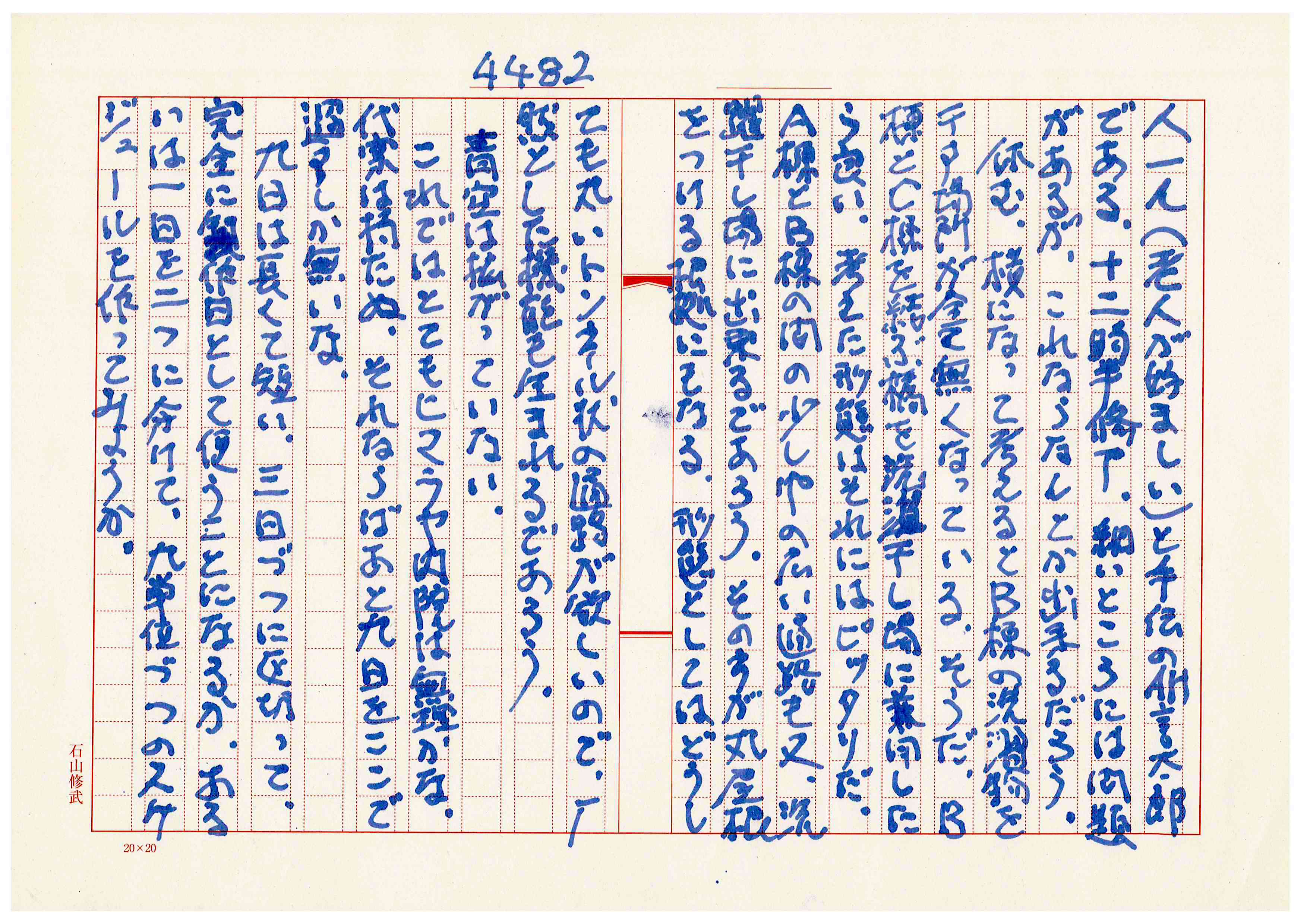

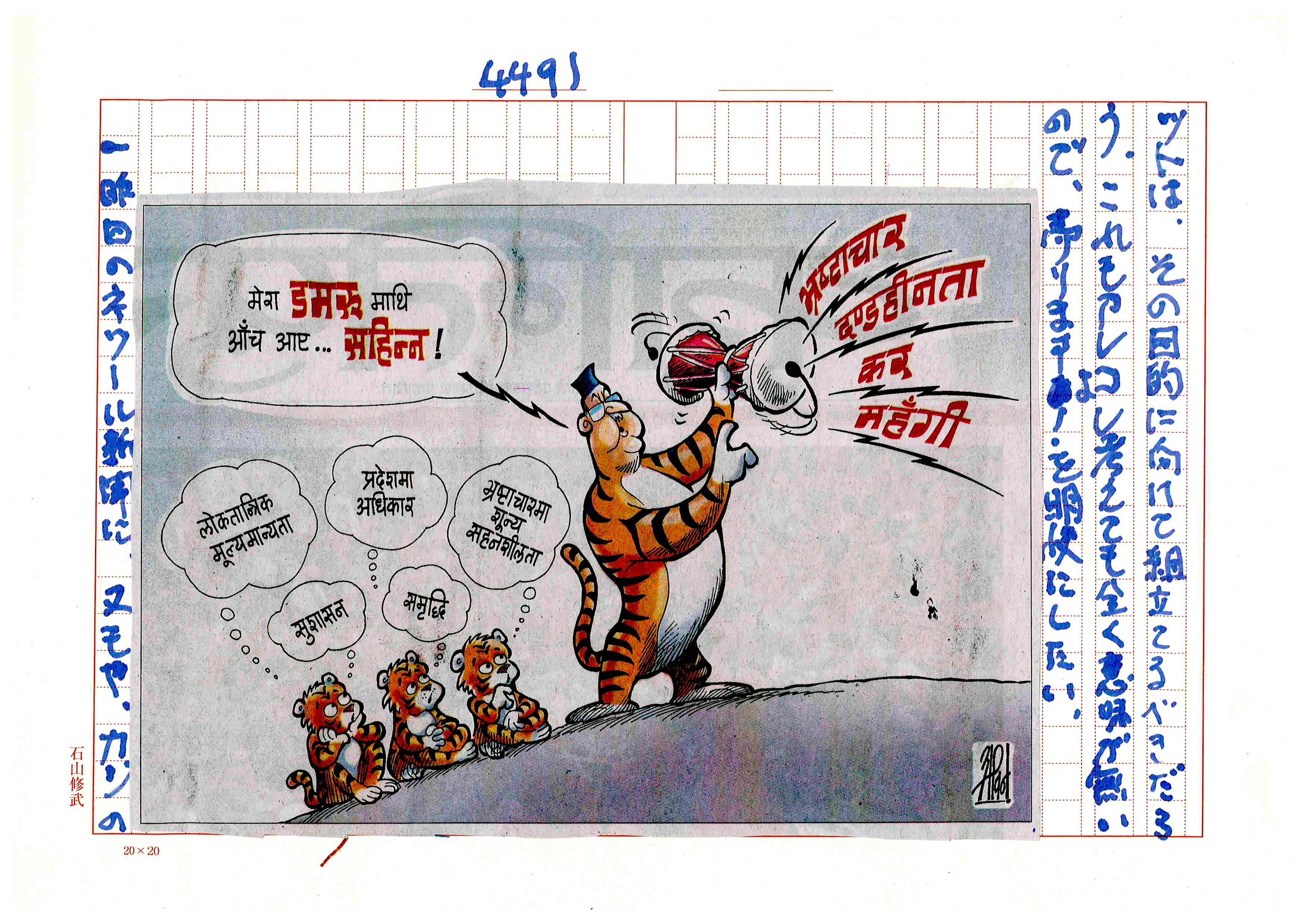

師匠は「豆朝日新聞」を発行しました。岩波書店と朝日新聞を山本夏彦は批判し続けました。でも山本夏彦の真似だけはしてみたい。それで、お笑い下さい。「長崎屋壁新聞」です。これだって、どう展開し、どお続けようかは、まさに壁が立っています。

その意味での壁新聞でもある。

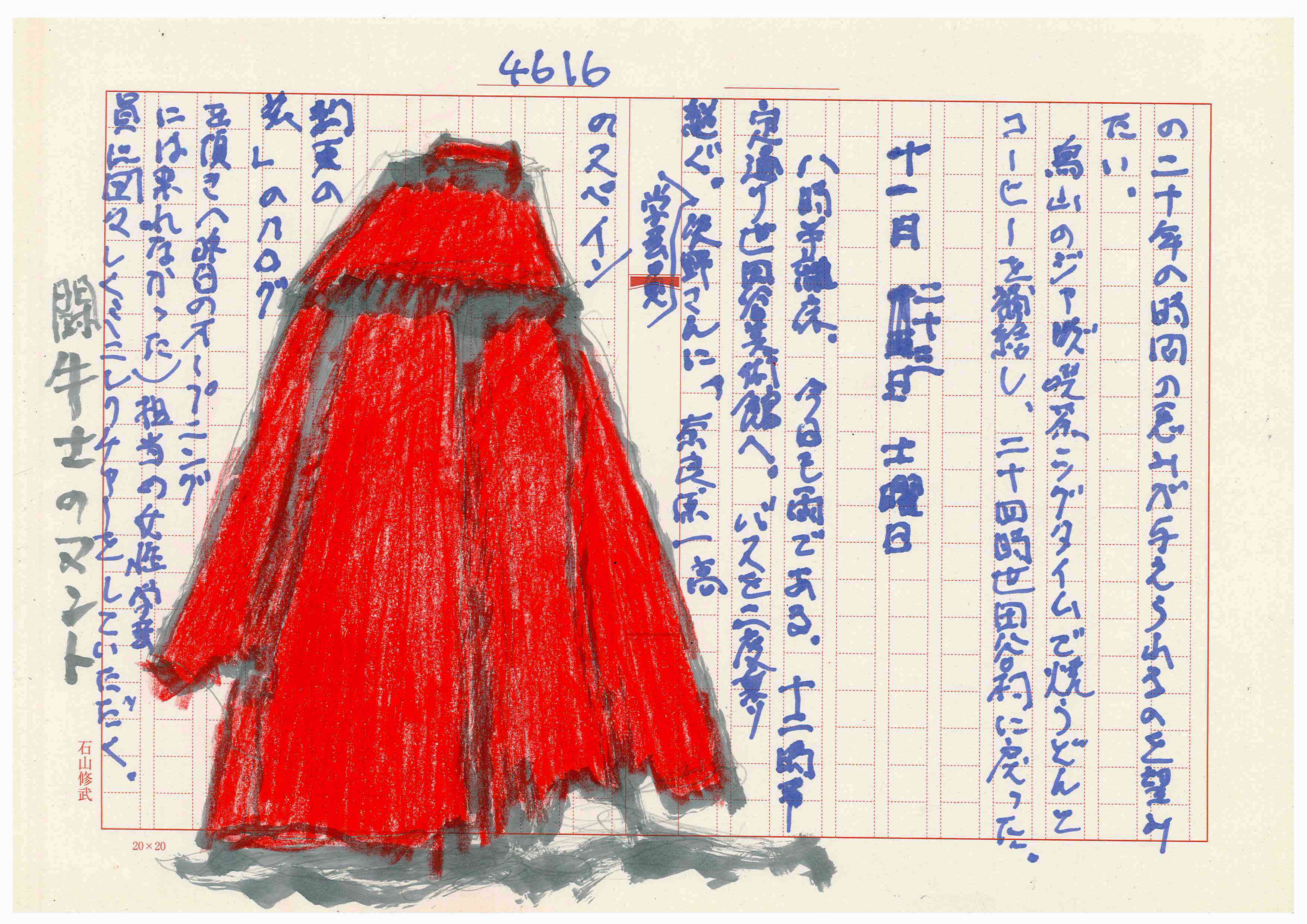

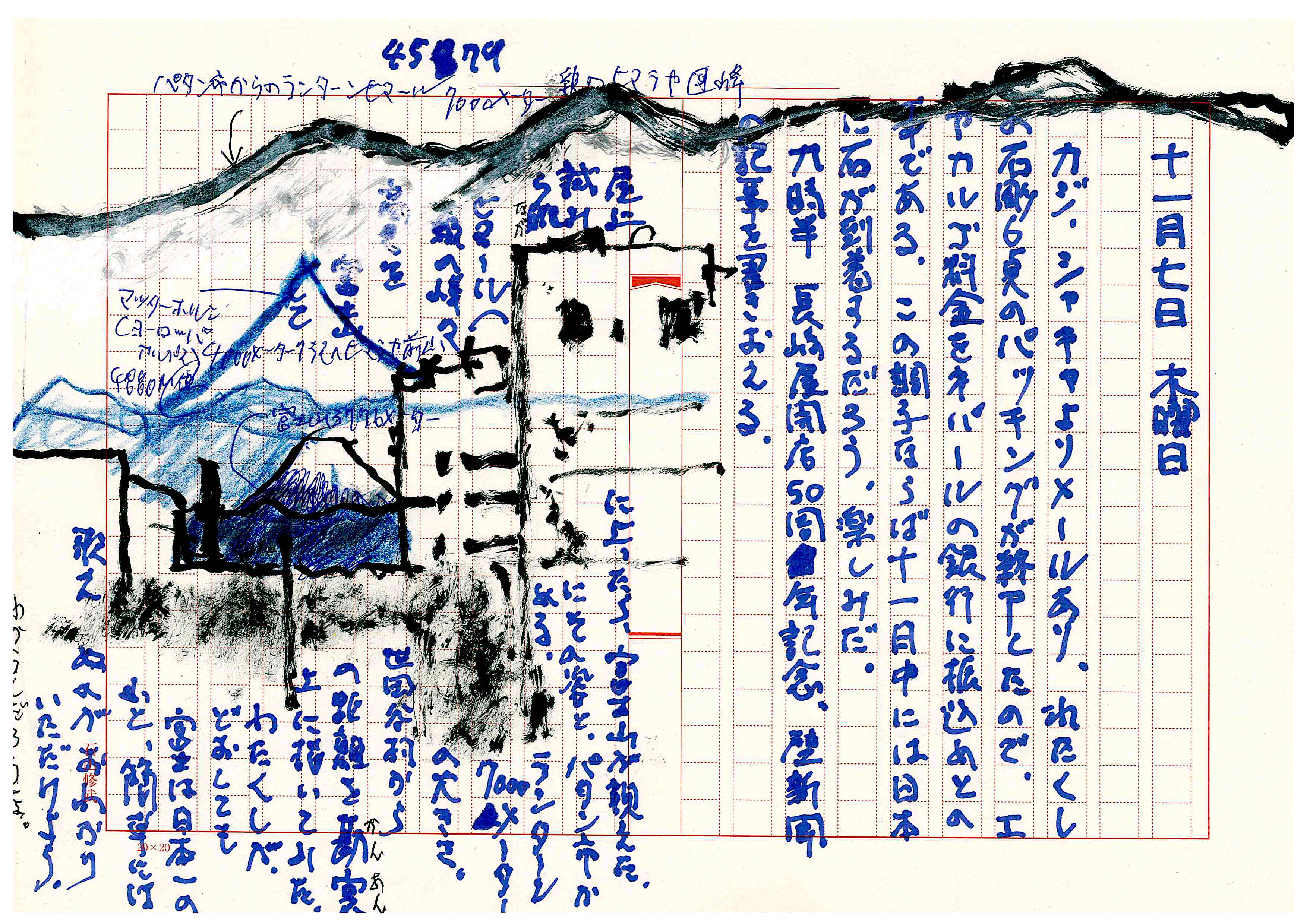

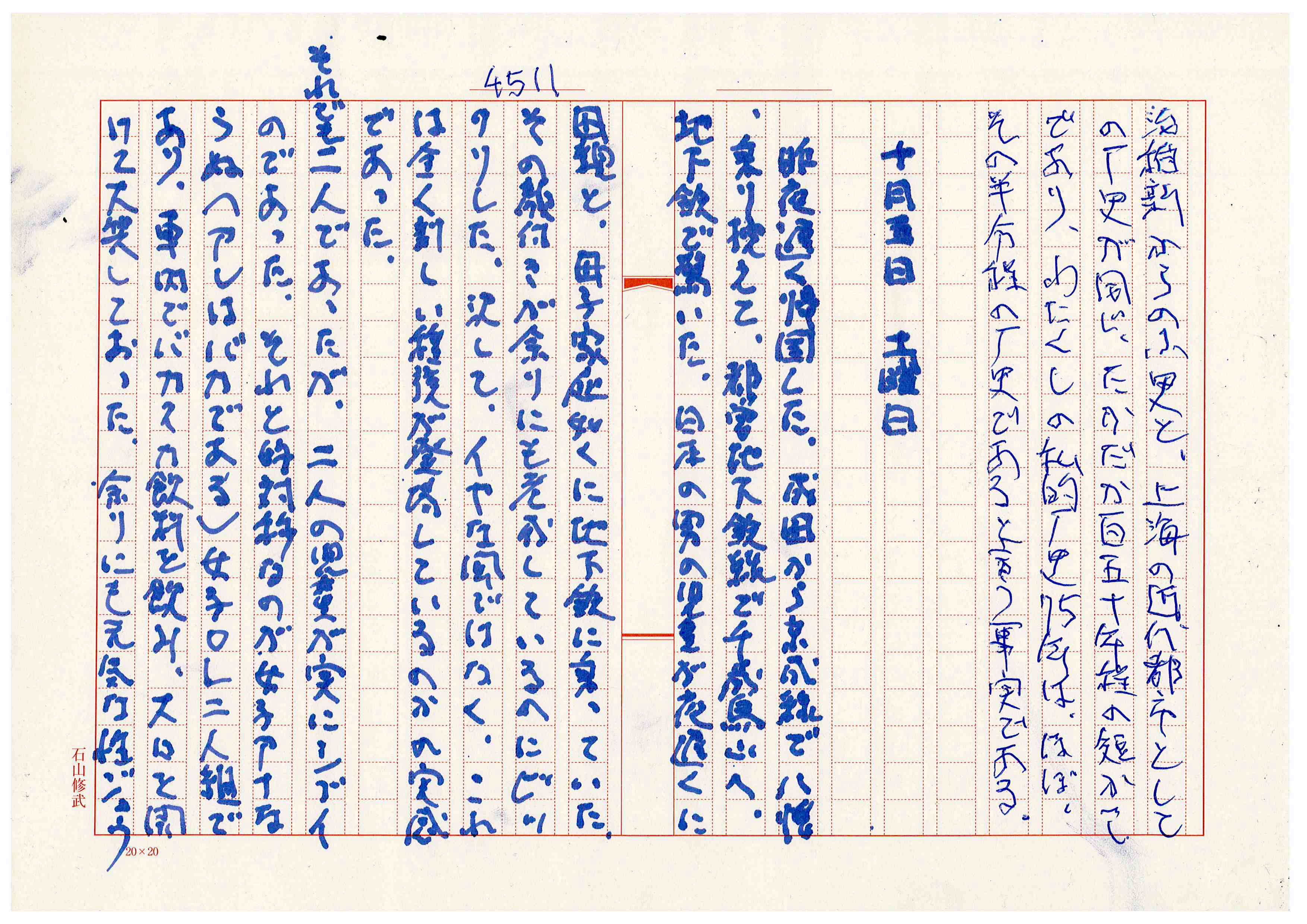

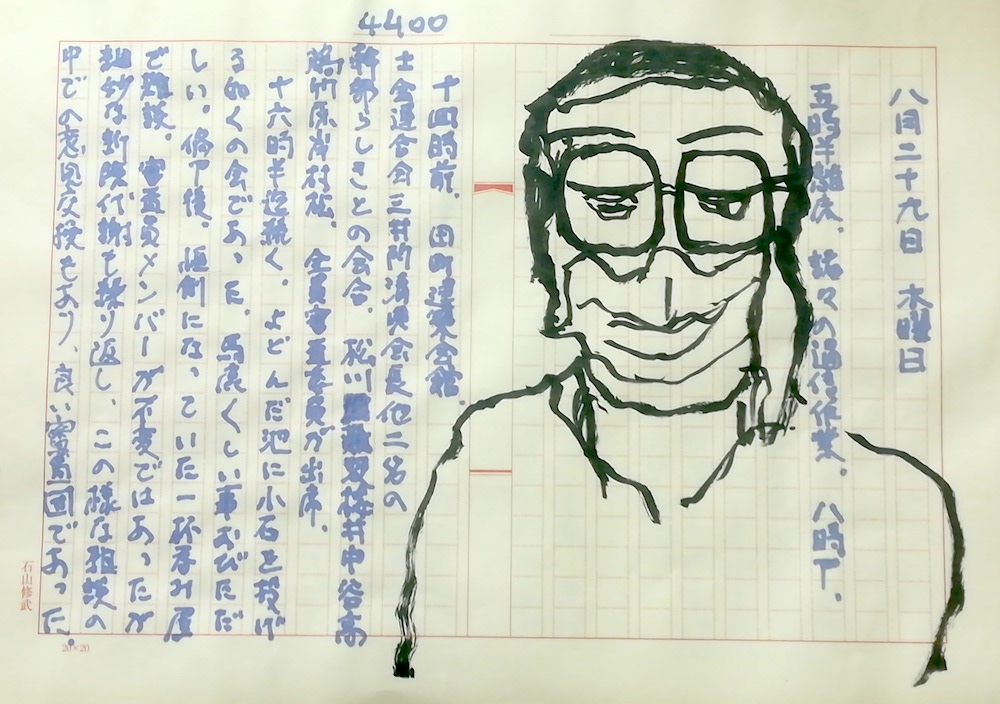

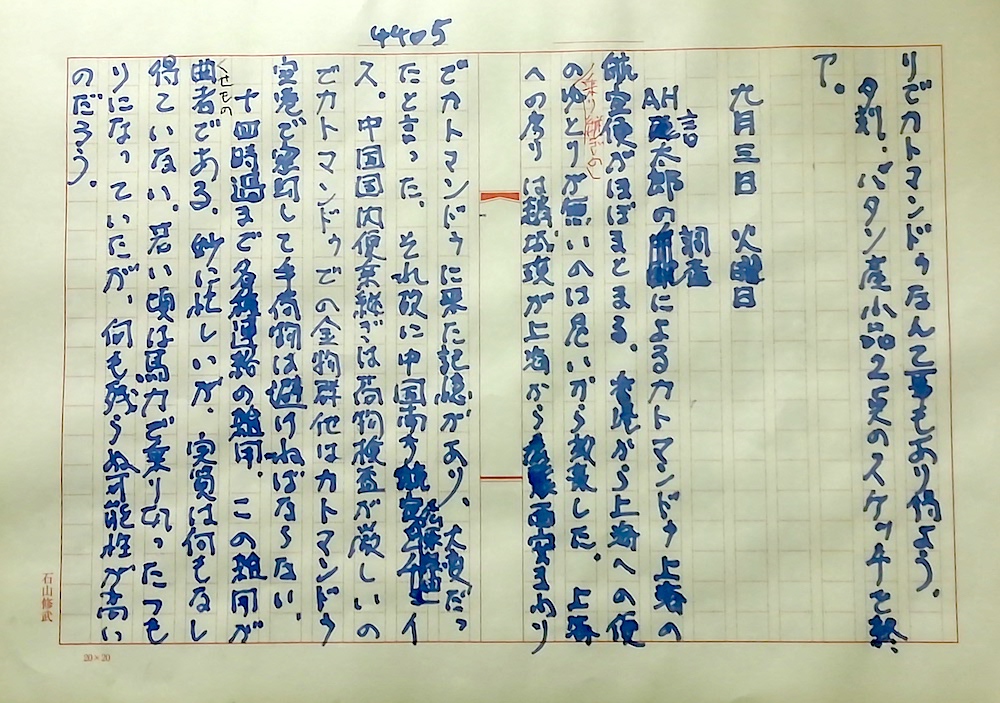

二〇一九年十月十二日

「石彫について」

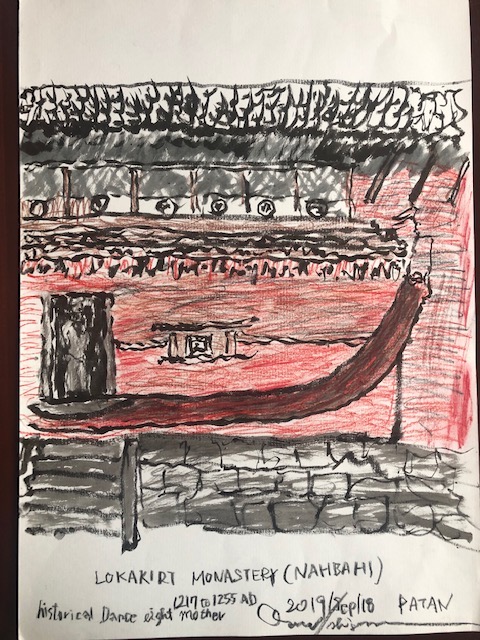

アナウンスⅠはネパール ・パタン市の古井戸清掃およびゼミナールの知らせ。アナウンスⅡはそれに連続して、古井戸に彫り込まれた、子供像について書いた。

Ⅲは年末(二千十九年)から二千二十年初めに予定している展覧会のお知らせとする。 今年末、二千十九年十二月六日より十二月二十一日(土)まで。

銀座ギャラリーせいほう TEL03-3573-2466 FAX03-3573-5678

〒104-0061 東京都中央区銀座8-10-7

「年末小品展」に出展します。

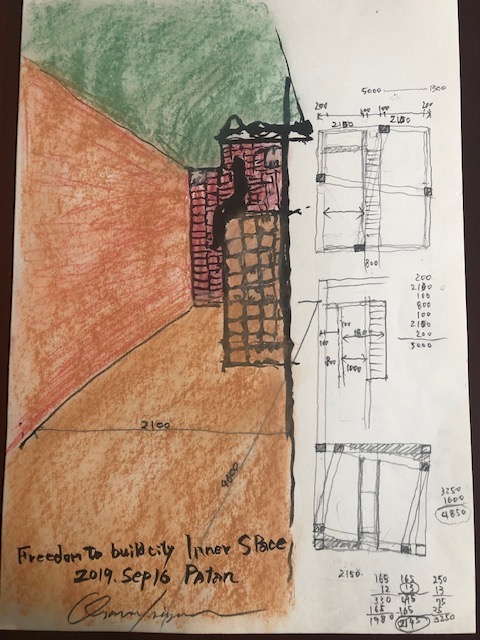

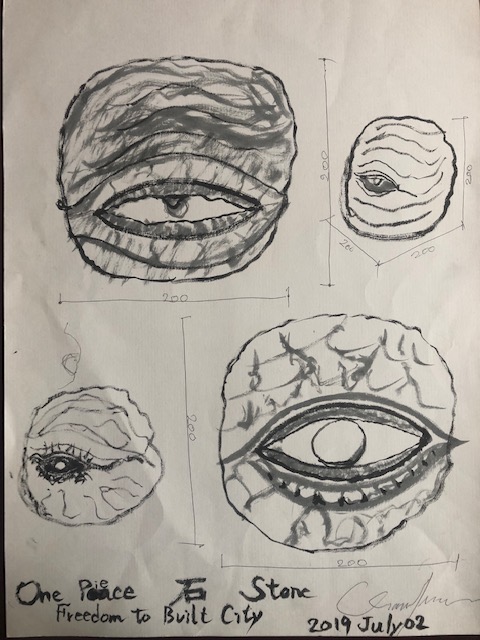

出展するのはHPにオンしている2019 Sep.16のスケッチによる「石工アルジェン」との作業による小さな石彫立体一点です。御覧下さい。アナウンスⅡを読んでくれると、子供の力士像についての驚きはわかってもらえるでしょう。

石彫について 2

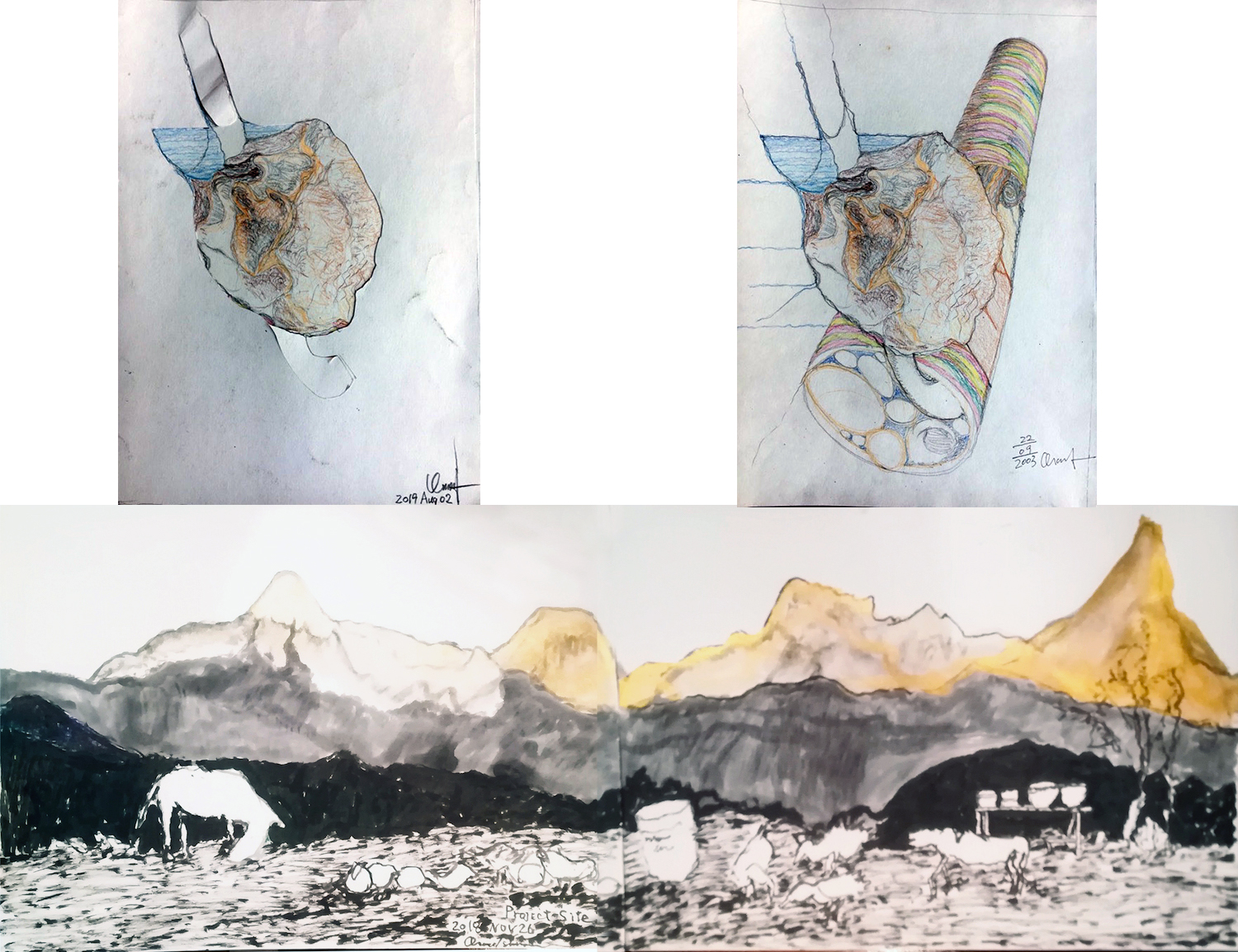

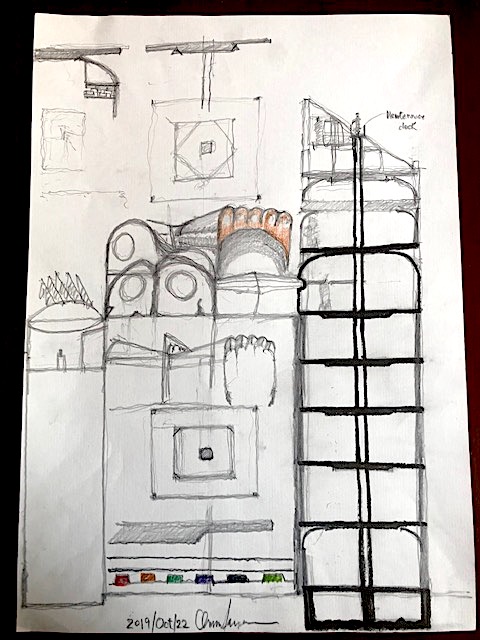

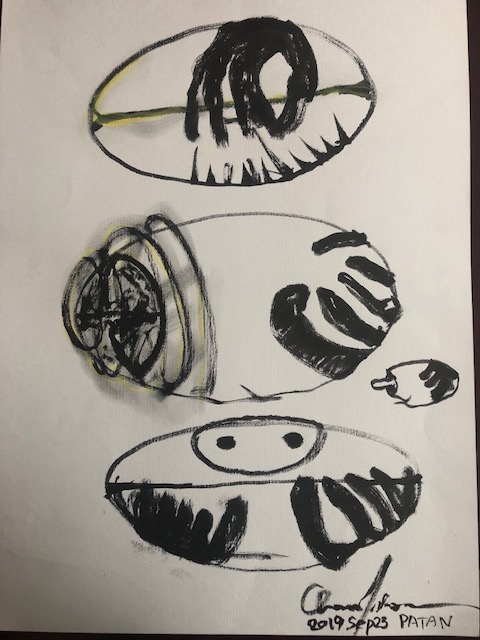

石彫について、に附した大判スケッチ2点はパタン市の最古とは言はぬが古い伝統的様式で作られた古井戸の、吐水口の重く長い石筒を支えようとする力士像である。

半年昔に描いたスケッチは描いた当初とはちがう意味を持ち始めている。その事を記しておきたい。

重いモノを支える造形は、建築様式の根本であろう。

建築は重力に抗する技術そして総合文化の表現力である。

地球上何処の場所においても、人間が住み暮そうとする場所のこれは共通の定理である。

アクロポリスの丘には何度か出掛けた。良い建築史の教師に恵まれたので、やはりそれが建築を学ぶ者の義務なんだろうと考えざるを得なかったからだ。

感動したいと心の準備をして行くのだが、どおしてもパルテノン神殿は気持に響かないのであった。後年シシリヤを旅した時に、建築史家鈴木博之に「シシリヤの神殿は随分小さいね」と素朴な印象らしきを言ったら、「パルテノン神殿は異常にデカ過ぎるんだよ。」と教えられた。堀口捨己を代表とする、知的な建築家のパルテノン・ショックと言うべきを我々は知る。その大きさに余りの日本の建築文化の卑小さを宿命的に感じ取ったのか、イヤ、大きさではなくて石の重量に木の文化史の軽さを嗅ぎとったのだと諸説あるようだ。要するに、その質量の総体の重量に圧倒されざるを得なかった。

鈴木博之の、パルテノンは大き過ぎる(そしてむしろグロテスクな存在である)の言は公けにはされていないが、堀口捨己世代の知と新世代の知の傾向を良く物語っていよう。

三島由紀夫のアクロポリス観は、自身のギリシャ悲劇への幻想に酔おうとして、実体験としてはとても酔い切れぬ体のものであり、空疎なものである。三島の生きた時代から、すでに酸性雨は廃屋の大理石の柱を犯し始めていた。

今の時代の創作者像の特にその虚像の大衆への伝え方、伝わり方の変容は激しい。それはメディアと創作者の関係に如実に表われているが、三島由紀夫は自身の自己露出の演技性において歴然として現代的でもあった。

「パルテノンは大き過ぎて、グロテスクである。」の建築史家の言は、最近、老いてから再び耳に響く。聞いた時は聞き流した訳ではないが、それを自分の問題として考える余裕が無かった。

アクロポリスの丘で行くたんびに、パルテノン神殿はナルシシズムの演技をしようにも手掛かりは全く無かった。

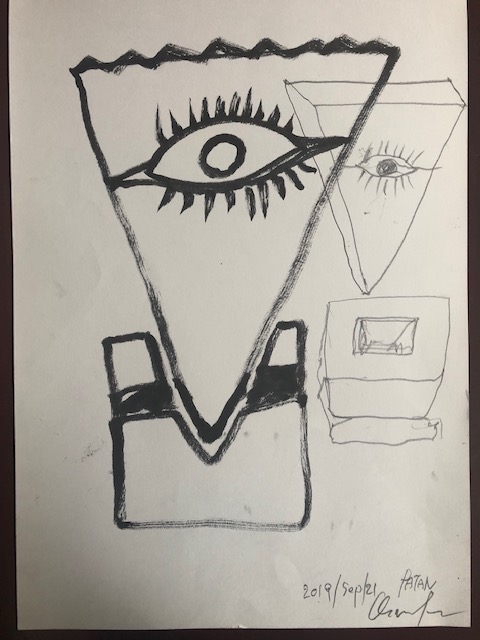

そしてゆるい坂道を登り、石の階段のゲート状の脇にある。エレクテオンの神殿は、パルテノンが主目的なのに、不思議にも、率直に身体が反応するのであった。少女の六体の石像が柱となり、神殿の屋根を支えた建築だ。

そして、エレクテオンの石像群が深く面白いと考えられるようになったのは、極く極く最近の事である。

ネパール・パタン市の古井戸に彫られた、幼児像をふくむ、力士像にいたく、ひかれスケッチをして、そして、しばらく、半年程経ってからの事だ。

その事は、わたくし自身の記憶力の形式でもあり、いびつでもあろう。

が、しかし、作ろうとする秘密でもあるだろう。

アクロポリスの丘のエレクテオン神殿に表われた、六体の乙女の人の形をした柱は、これは古代ギリシャ芸術のレッキとしたアニミズムである。

かくなる事例は、考えてみれば、古代インド、にも同様に普遍性を帯びながら現存する。

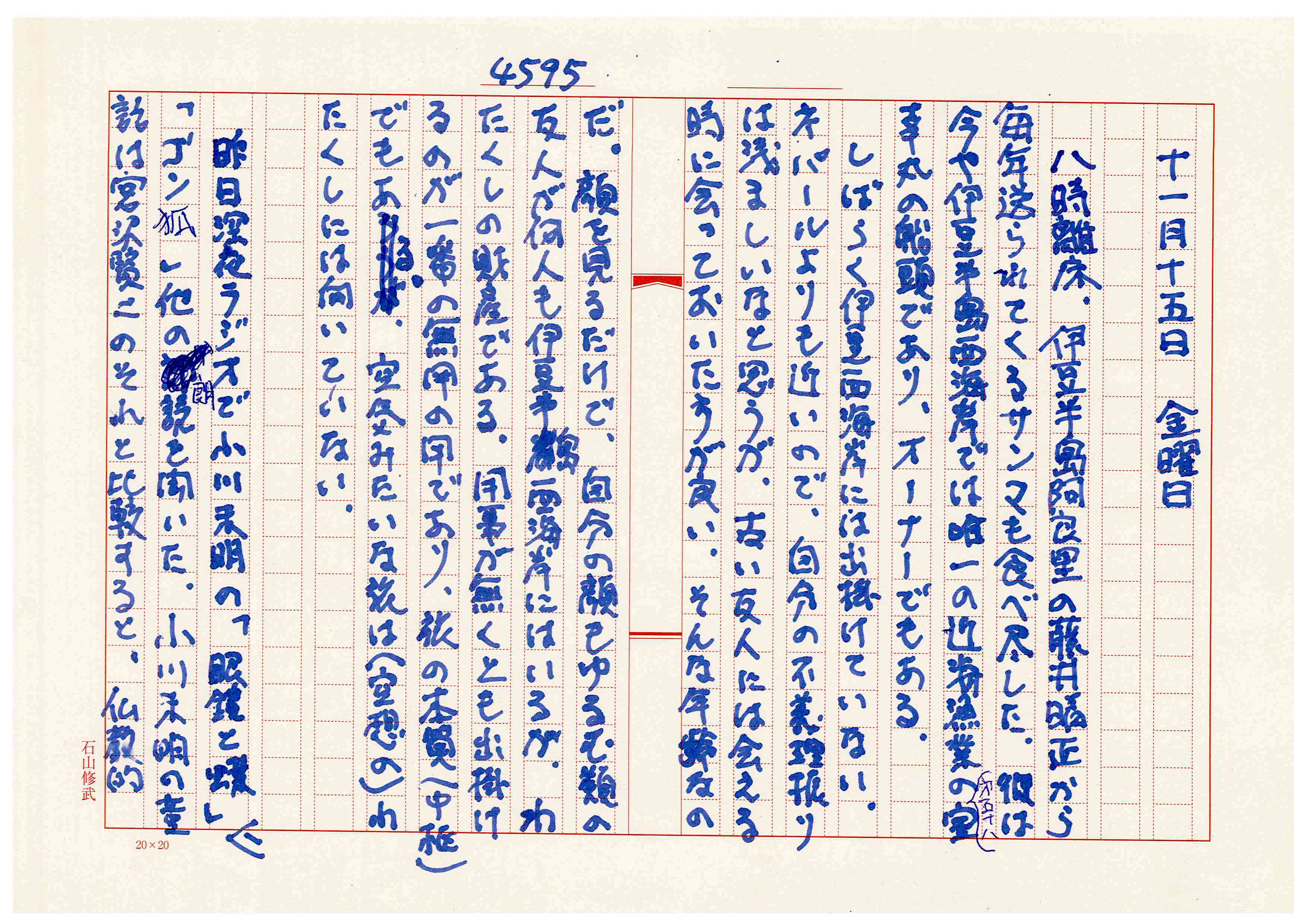

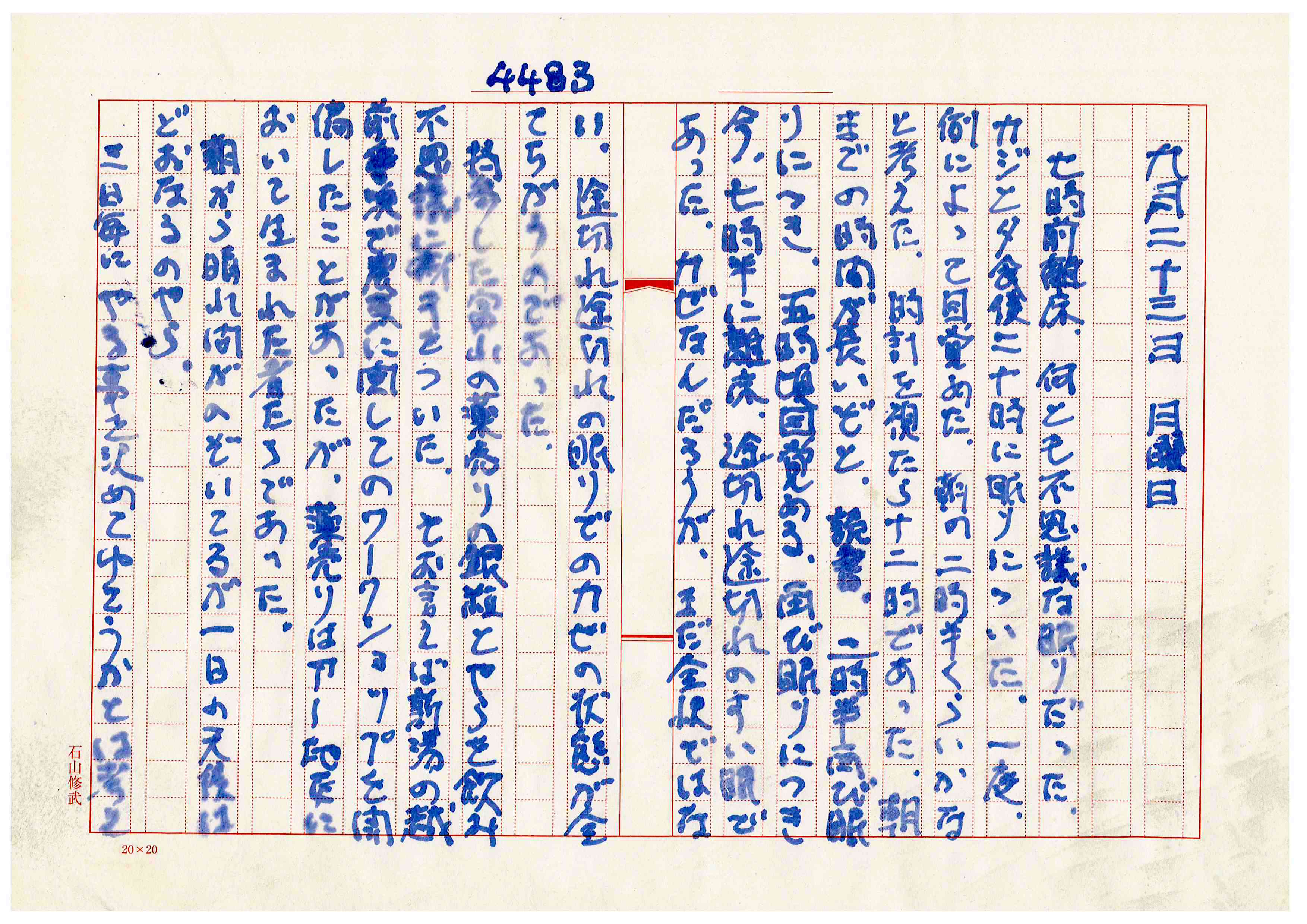

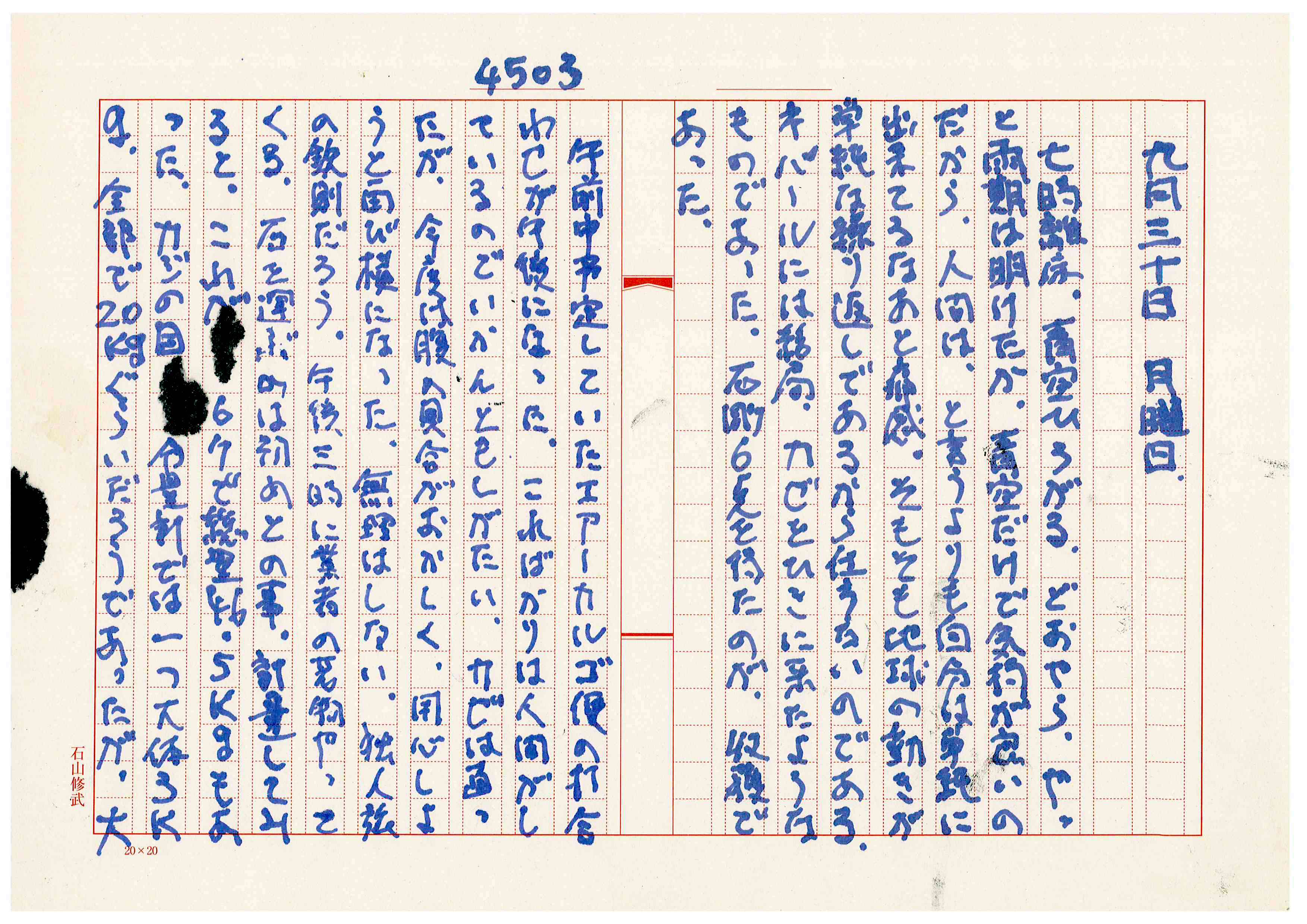

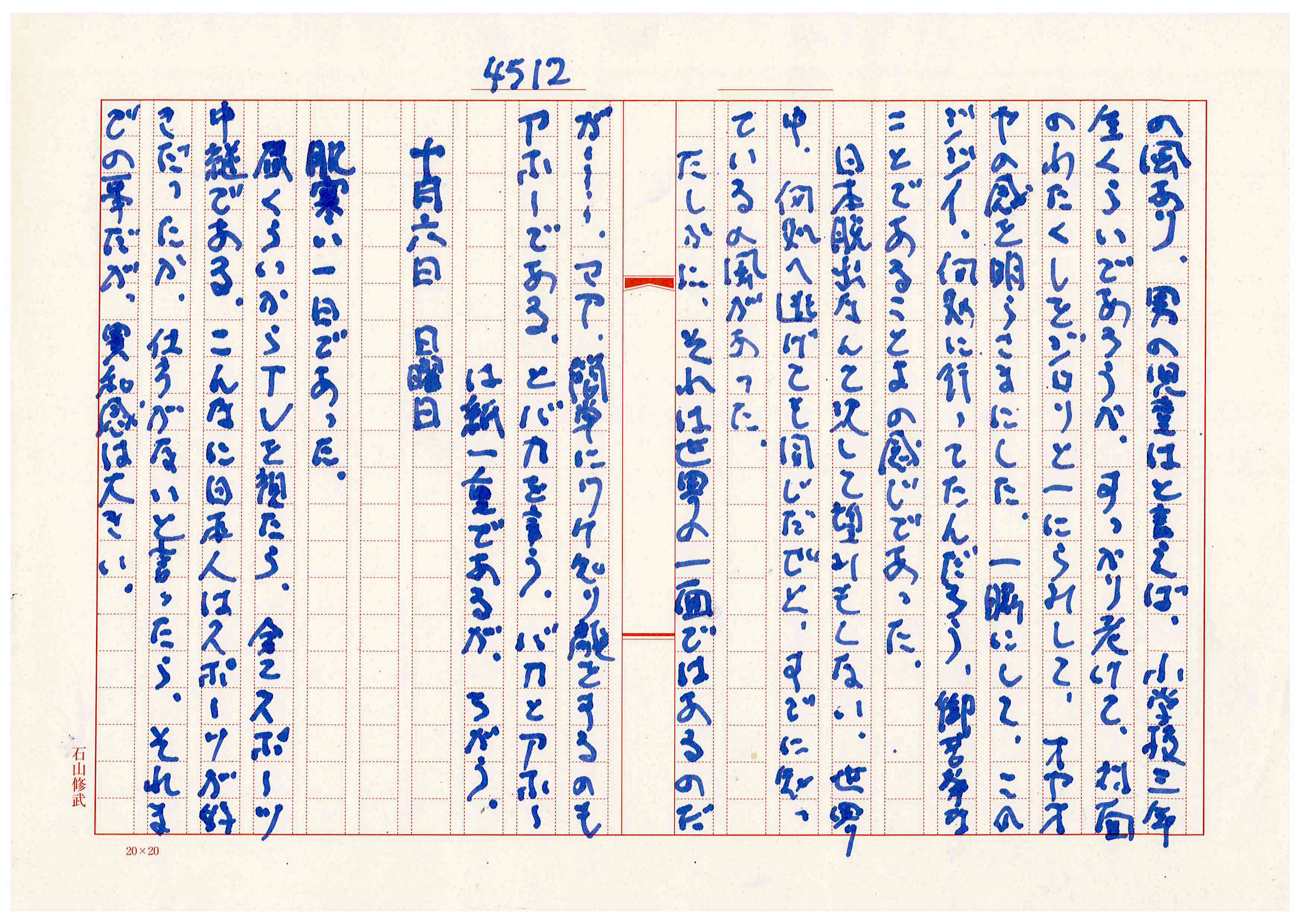

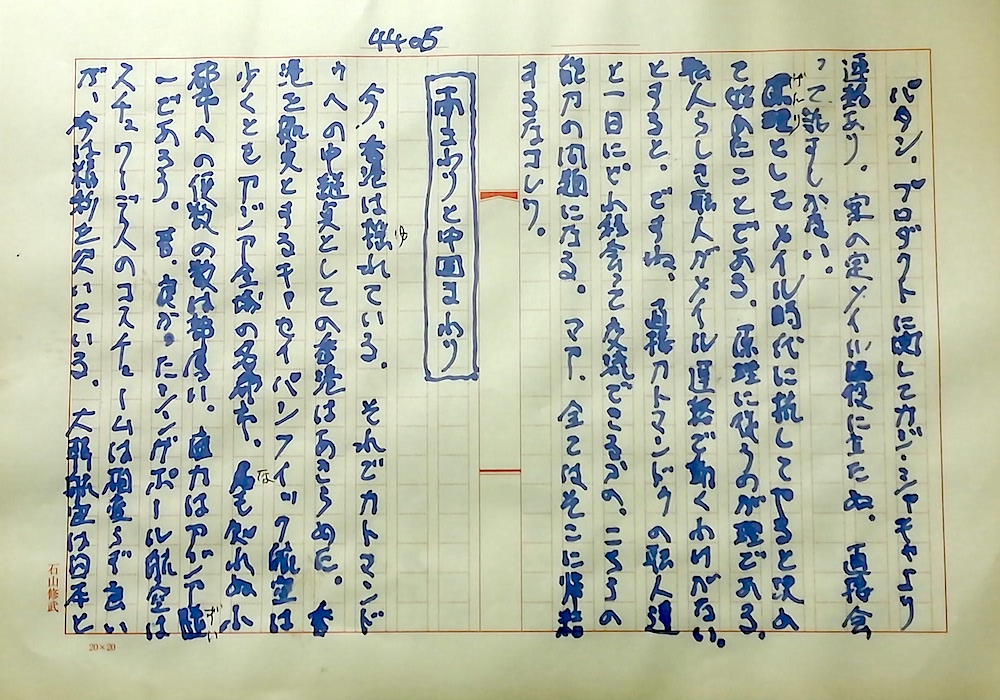

二〇一九年十月十二日

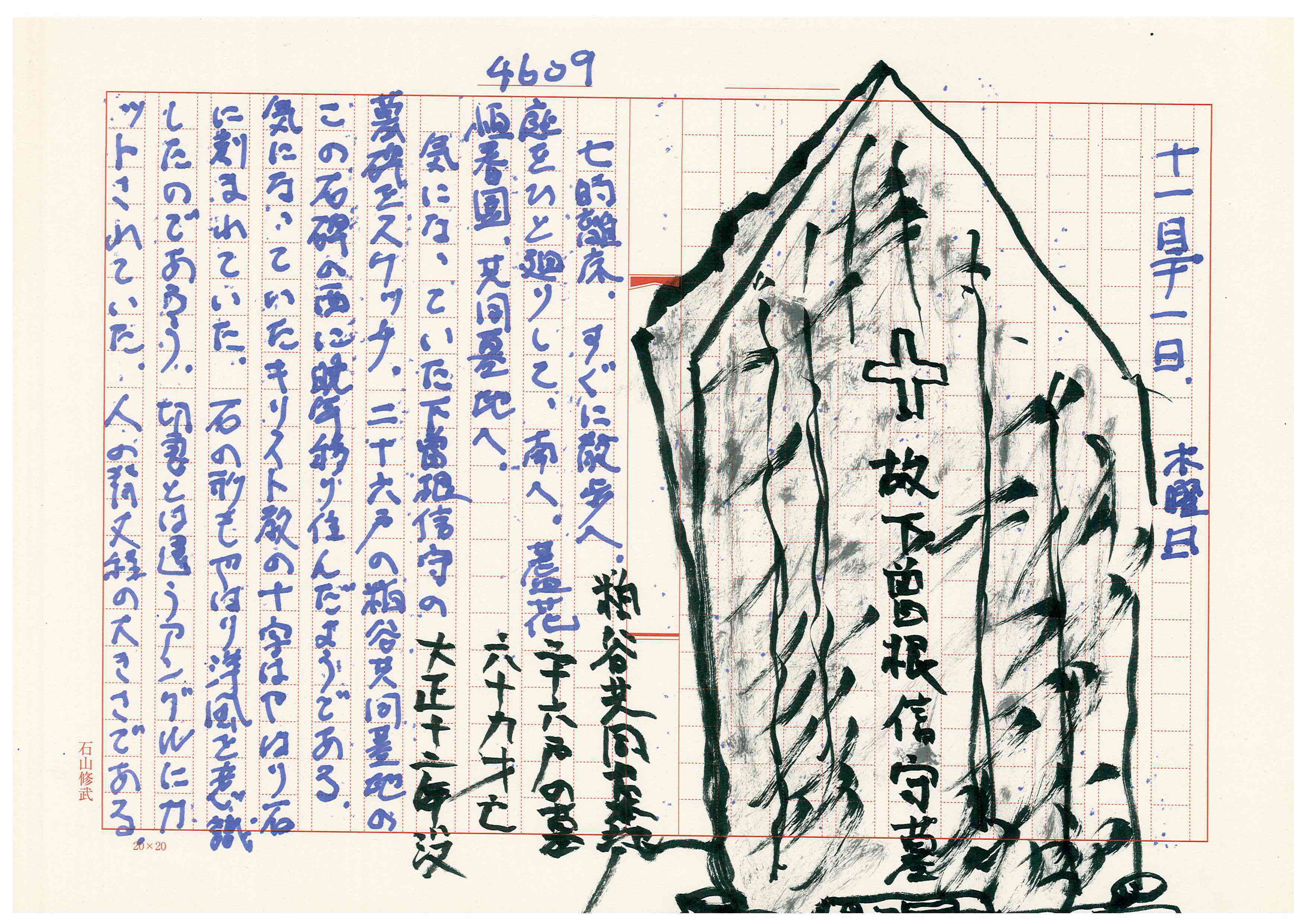

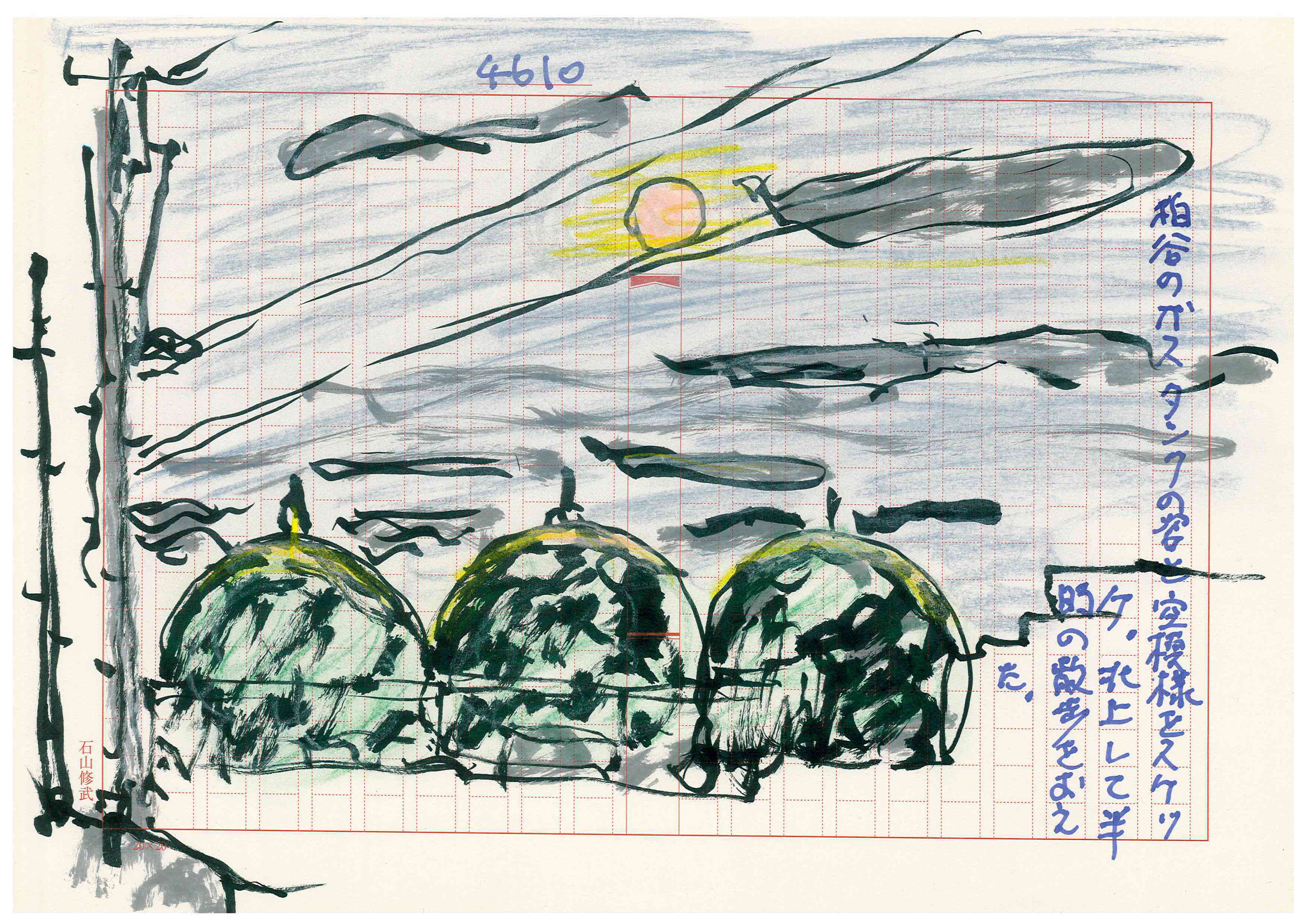

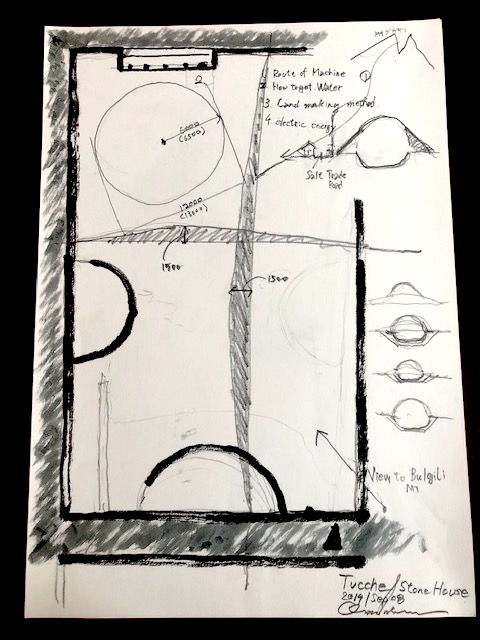

「パタン市での石彫の仕事」

生まれて初めての石彫をしたその成果についての小文

石山修武

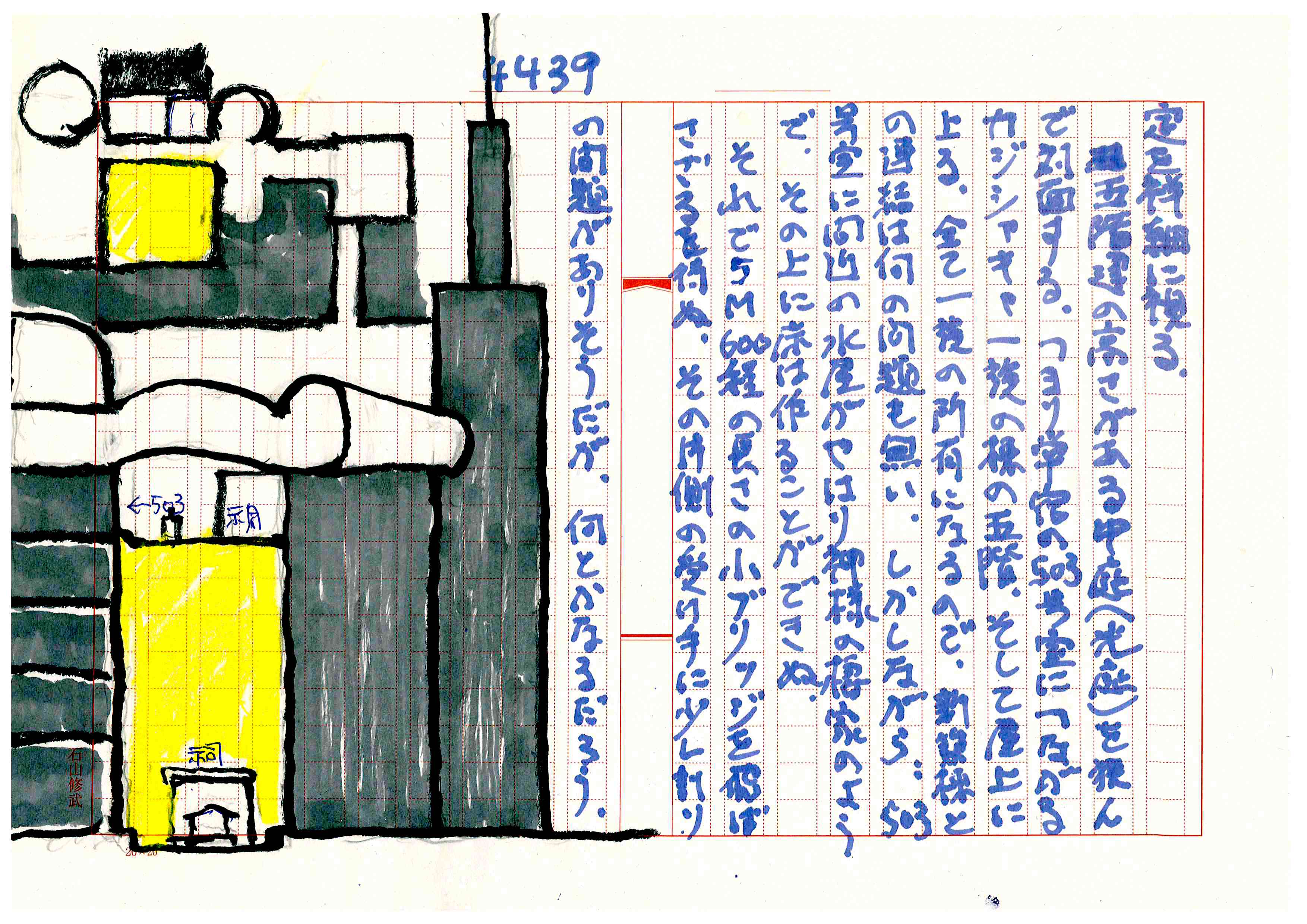

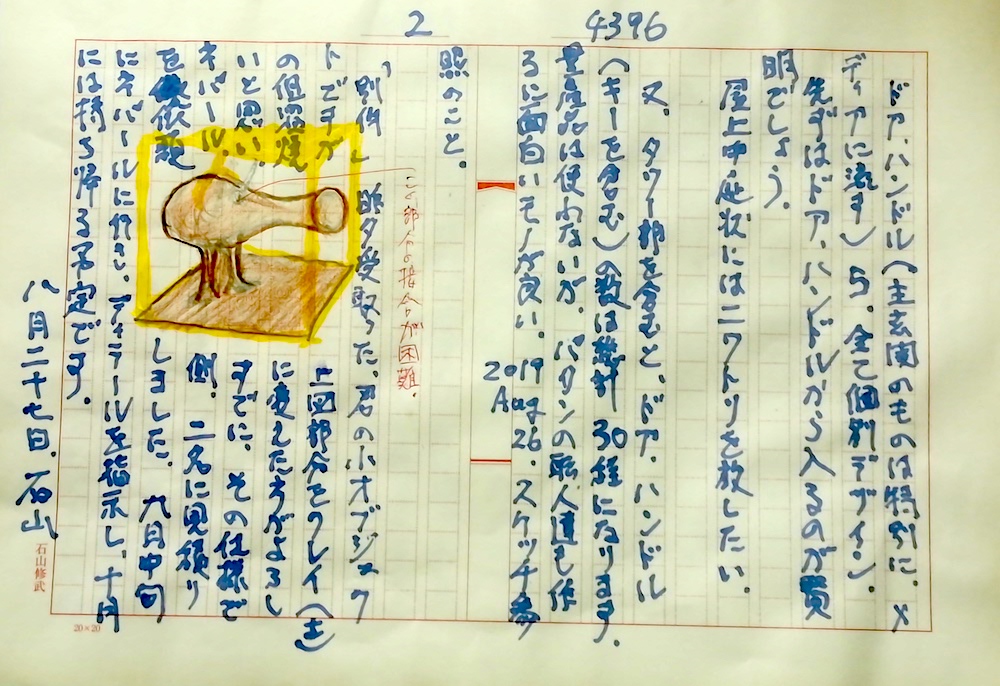

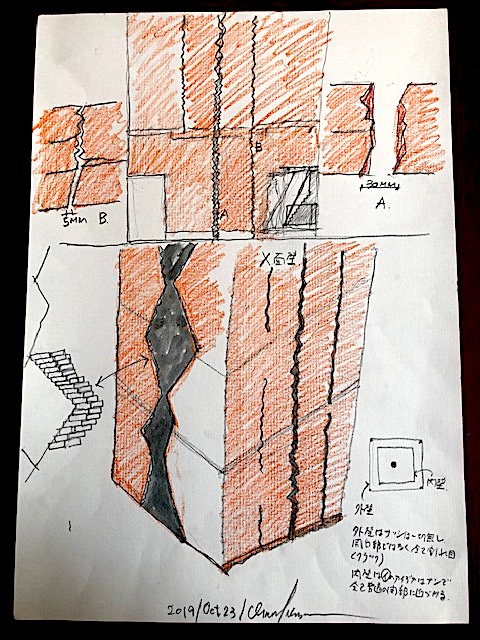

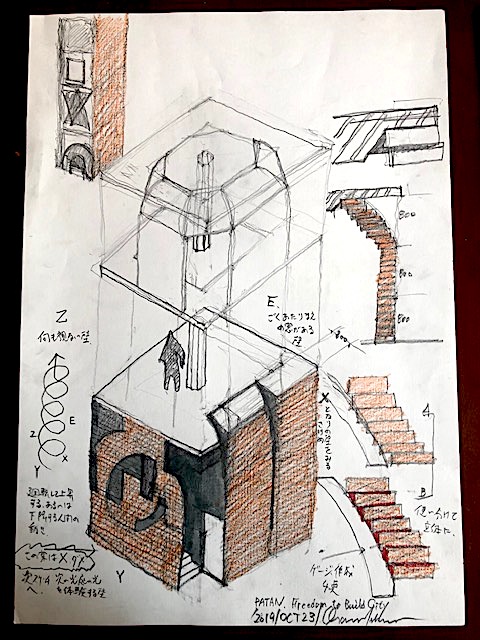

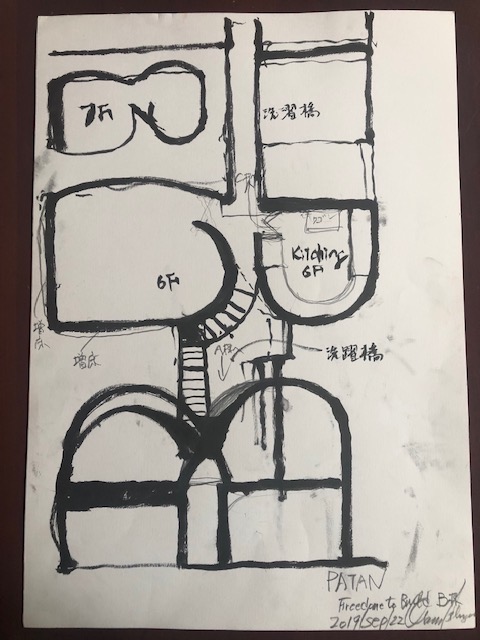

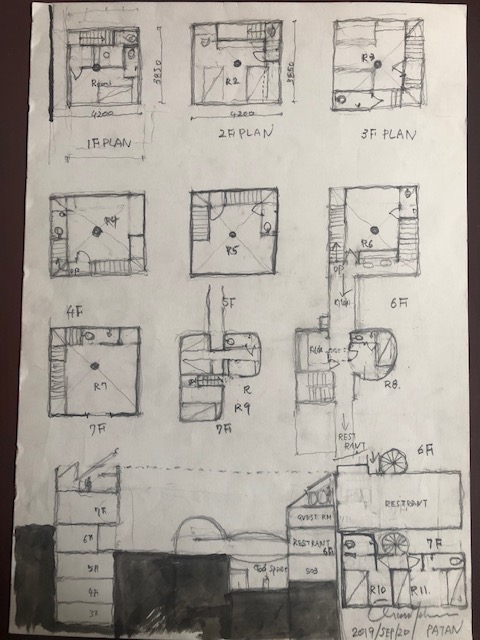

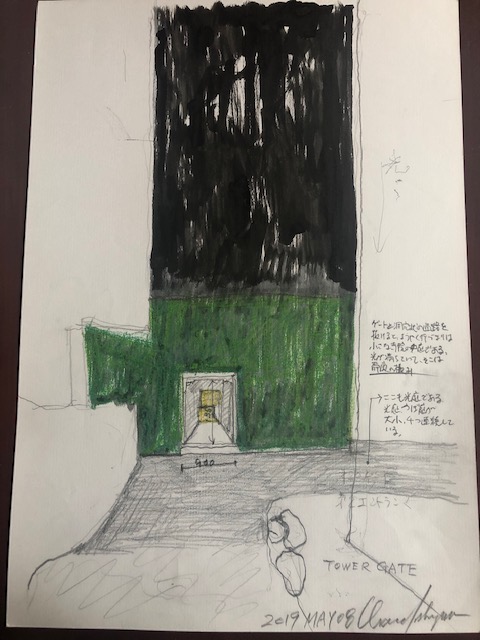

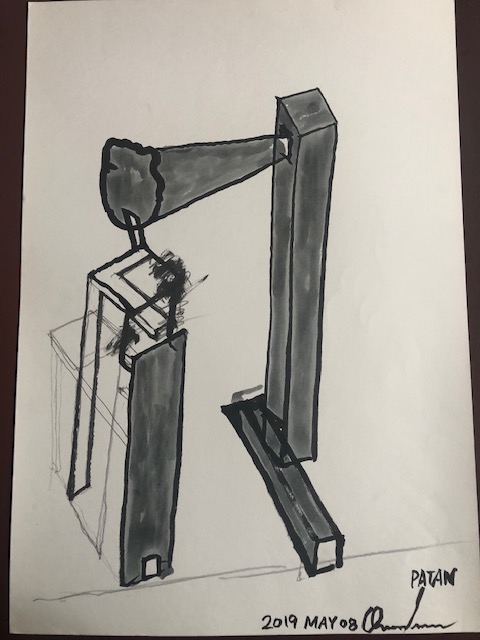

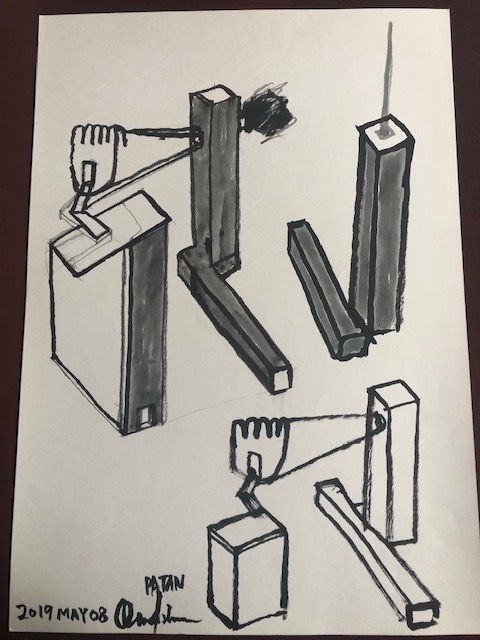

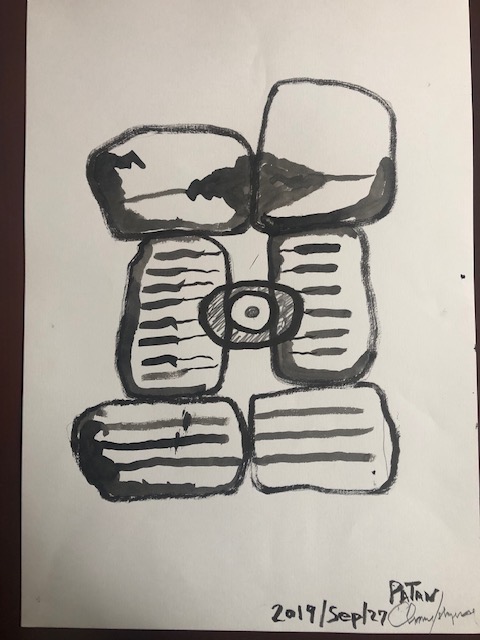

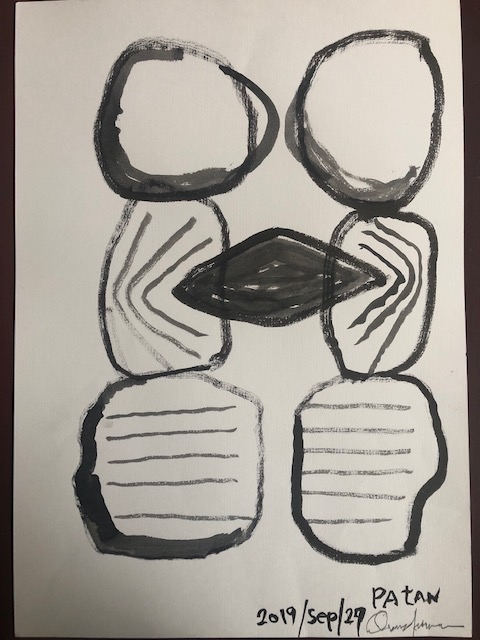

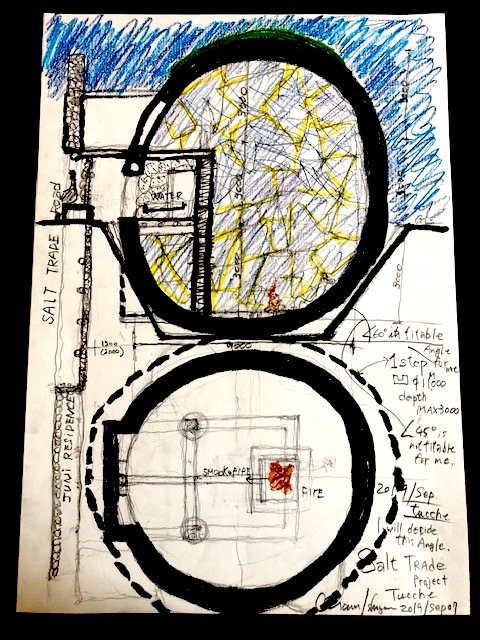

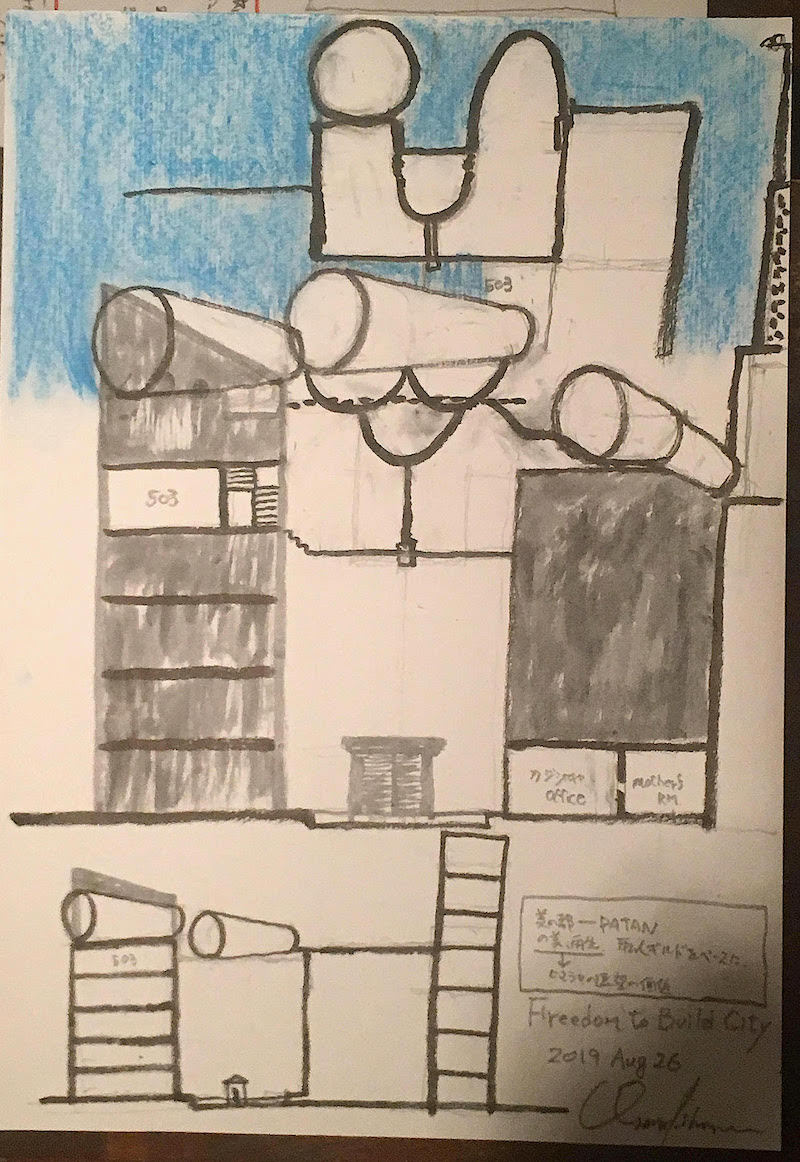

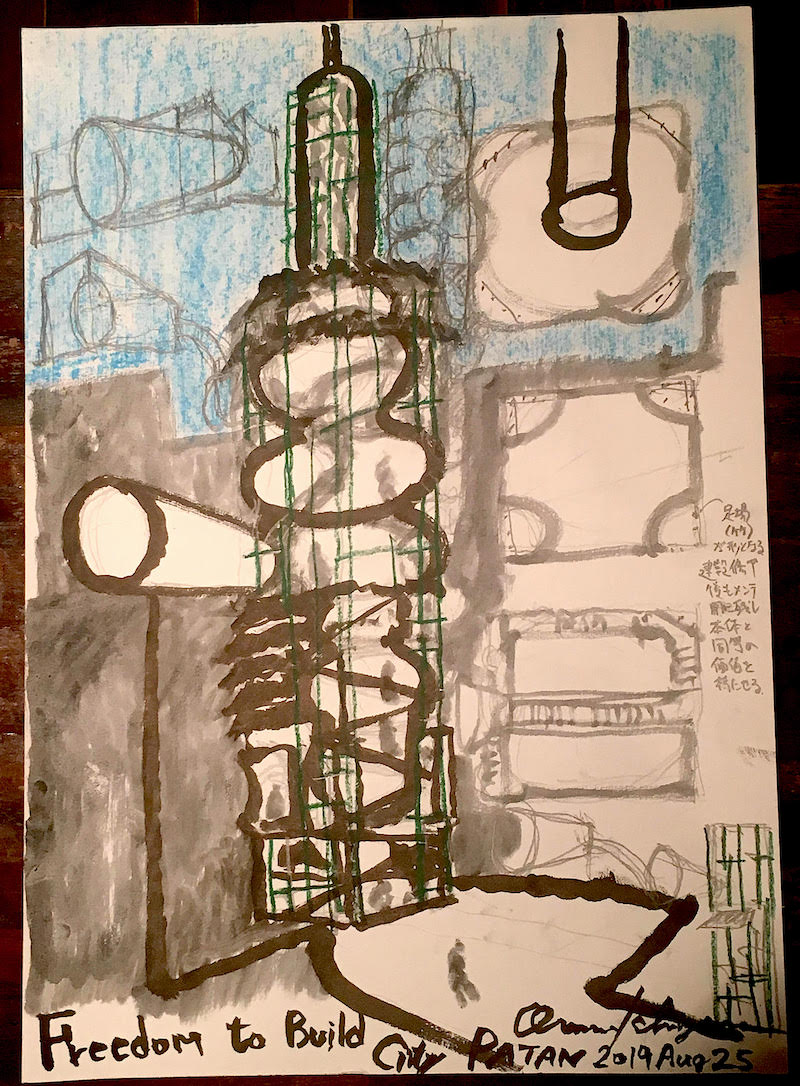

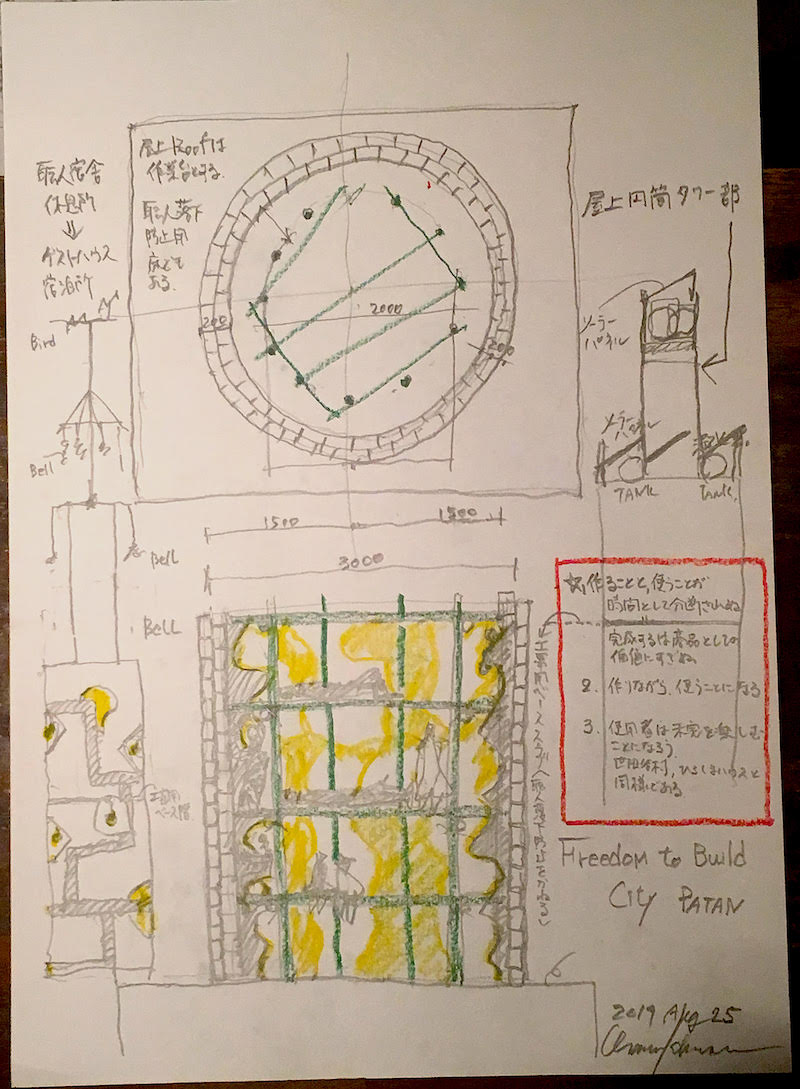

宿の主人のカジ・シャキャに、こんなものを作りたいんだが、と大判画用紙に描いたスケッチを示した。しばらく考えて、「これは彼ならば出来るかも知れない。」

すぐに会ってみましょうか、となった。カトマンドゥ盆地のパタン市は金属工芸で有名である。密集した職人街には総数五千とも言はれる金工職人がひしめいている。昼に夜にカチカチの金細工の音が絶えぬ。巨大な仏像もショーウィンドーに並べ立てられている。こんなにデッカイ仏像誰が買うんだろう、といぶかしんだ。どおやら、チベット経由で中国に輸出されているとの事。そおであるか。大中国の市場が想定されているのか。しかも、チベット経由であるところが。絶妙至極だ。チベット密教よりも余程、神秘的である。商人は何処においても、とてつも無いことを考えつき、そして実行する者である。

その流通の在り方が面白くって、わたくしもすぐに真似をしてみた。わたくしが考えて、作図した、幾つかのパーツを、ここパタン市で作り、日本に運び、組立てて作品にするのを試みた。わたくしなりには面白かったのであるが、他人には、それ程の事では無かったようである。真鍮を中心とした、かなり大きなモノを作った。でも、中国人が仏像を買う意欲には、はるかに届かなかった。仏像のアイコンは、モダーン・アートは遠く及びはしないのである。

でも折角、思いついた事である。少しばかり、手を変え、品を代えて再挑戦することにした。

それが、石彫である。

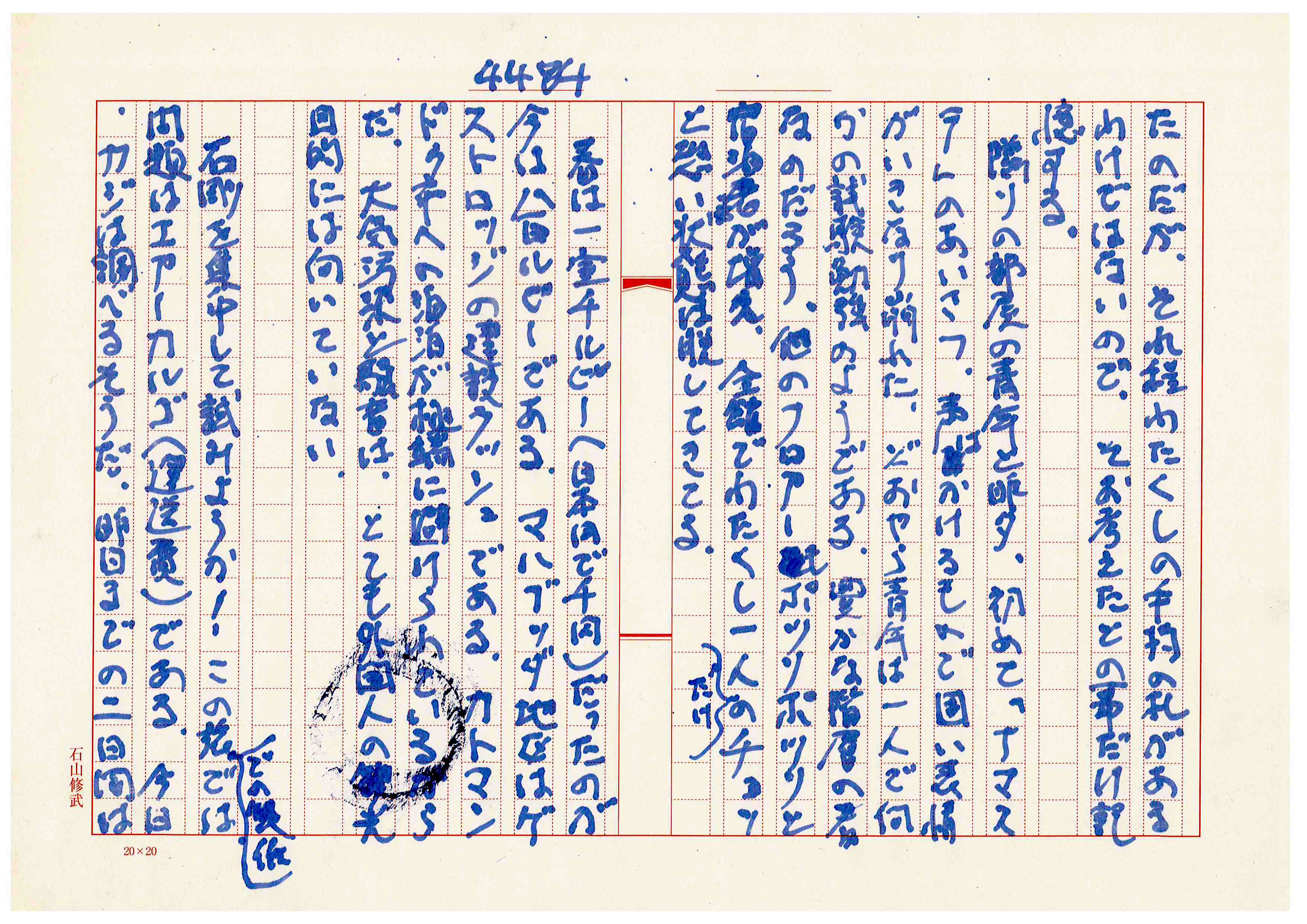

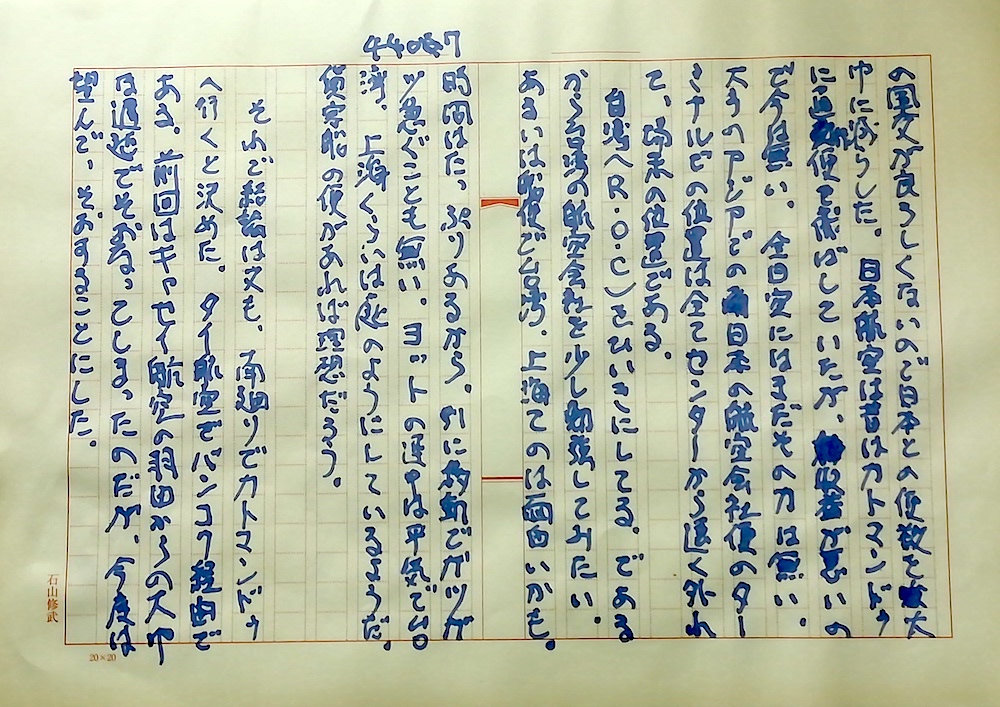

この春にパタン市マハ・ブッダ地区の古井戸をクリーニングした。総勢二十名程の国際舞台でした。この地区を代表する古井戸は小さく、浅いものであったが、その由緒は正統きわまるものだった。土地の古老たちによれば十三世紀に造られたと言う。日本では鎌倉時代である。海洋国家日本と山岳国家ネパールとでは文化、文明の流入、敷衍のスピードも形式も大きく異る。それ故に単純な比較は無謀だ。

それでもスピード豊かに外来文化を輸入しては、次々と取り換えてきた日本と、正反対のスピードの遅さがネパールの特色であり、美質である。ネパール全体の、特に山岳地帯の先住民文化は分厚く、重要である。わずかな平地を中心に花開いたネワール文化の熟成度は、ゆっくりした速力でなされたが故に濃厚である。その濃厚さは、それでは何を介して一番良く表されているのか、都市部のネワール建築である。しかも、その建築群の開口部(窓)においてである。

ネワール建築様式の特色の一つに、その機能別の差異が余り認められぬがある。王宮建築、それに類する建築と、庶民住宅様式が一見するにほとんど同一である。

日本の平安時代に貴族階級の住宅様式として寝殿造りが生まれた。ところがその同時代に於ける庶民住宅の様式らしきが、ありや無しも含めて、それ程には知られていない。その現実を考えれば、ネワール建築様式の驚くべき平準生は際立つのである。

技術は権力の側に身を寄せやすい。それを知る故に、このネワール建築様式の平準性は際立つものとして考えねばならぬ。

勿論、経済力は必らず、何処かに反映されよう。が、しかし、それは建築のスタイルに於いてではなく、その開口部の質的充実に於いて表現されるのだ。

開口部に建築の全ての体系的価値が反映されると言う、独特の文化構造を持つのである。

開口部自体の形態も又、それ故に象徴性を帯びた物質としての特色を持つ。極めて力学的な象徴性を帯びるのである。

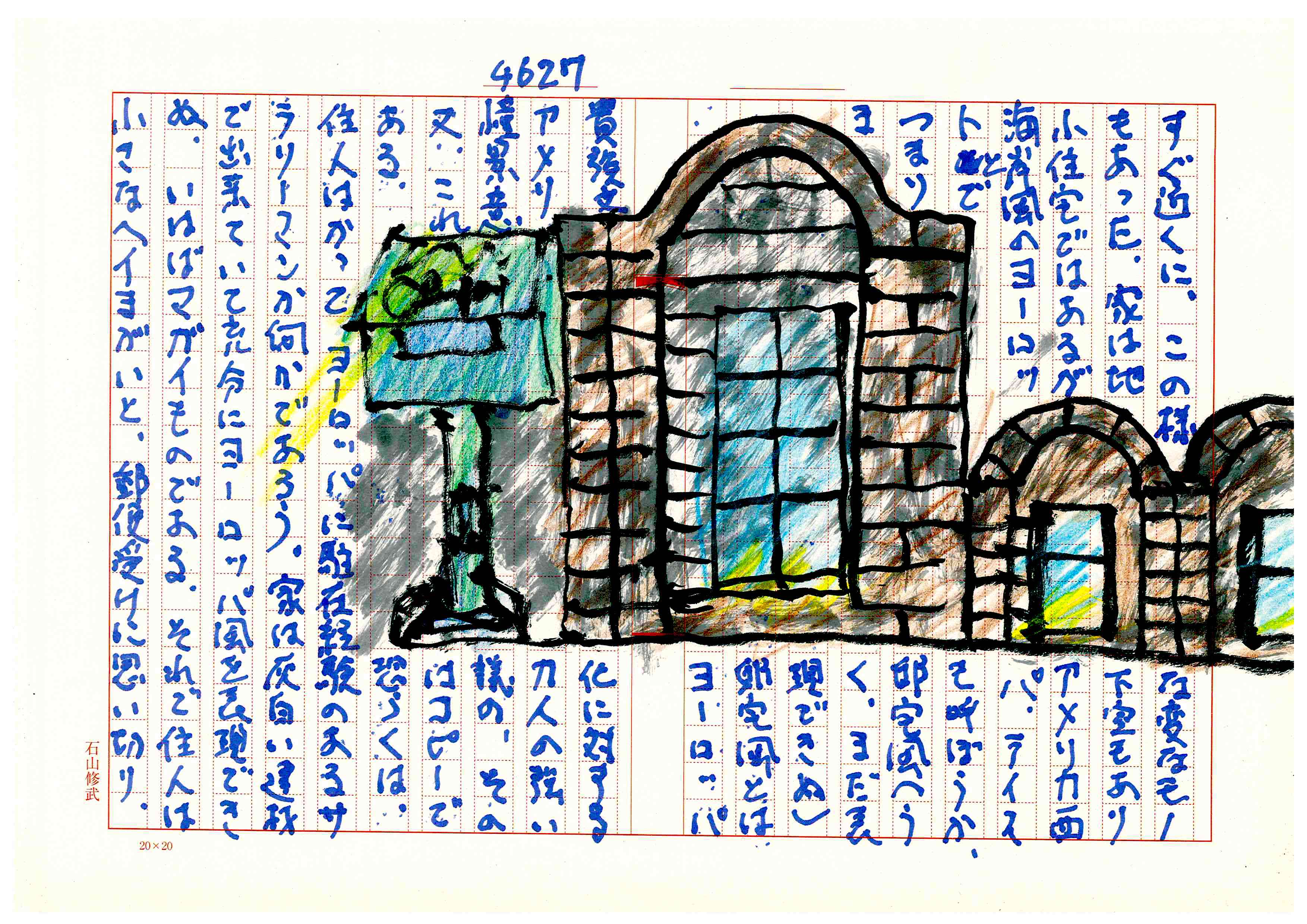

ネワール建築様式の主たる素材はレンガである。そのレンガ壁に開けられる開口部はそれ故にレンガ壁の重力に対抗可能なモノでなければならぬ。レンガの重力、反重力を端的に表現され得る形式がそれ故に求められた。ヨーロッパ石造建築に於ける、開口部のまぐさ、にそれは似たものである。が、しかし、まぐさ状の水平材は開口部の上辺と下辺に様式化されている。そして二つの水平材をつなぐ垂直材である。垂直材は柱状の形を持たぬ。その方が造るに容易であろうに、ネワール人はそれを採らなかった。垂直材は埋め込まれるレンガ壁のレンガの形成、その単位スケールに合わせるように、深く彫り込まれて、形態として分節されているのである。

これがネワール人の技術者、すなわち職人達の文化的成熟度を物語るのである。

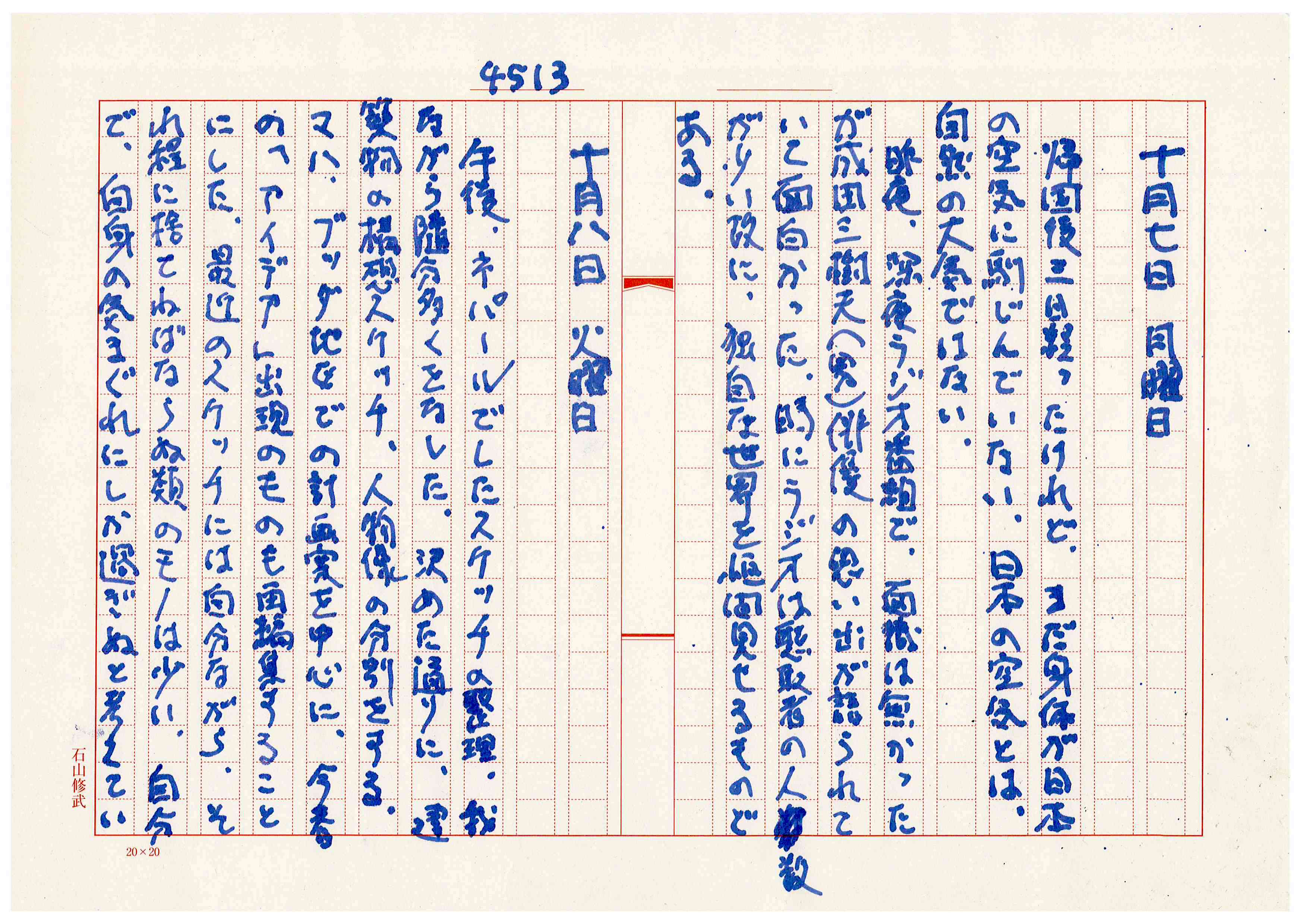

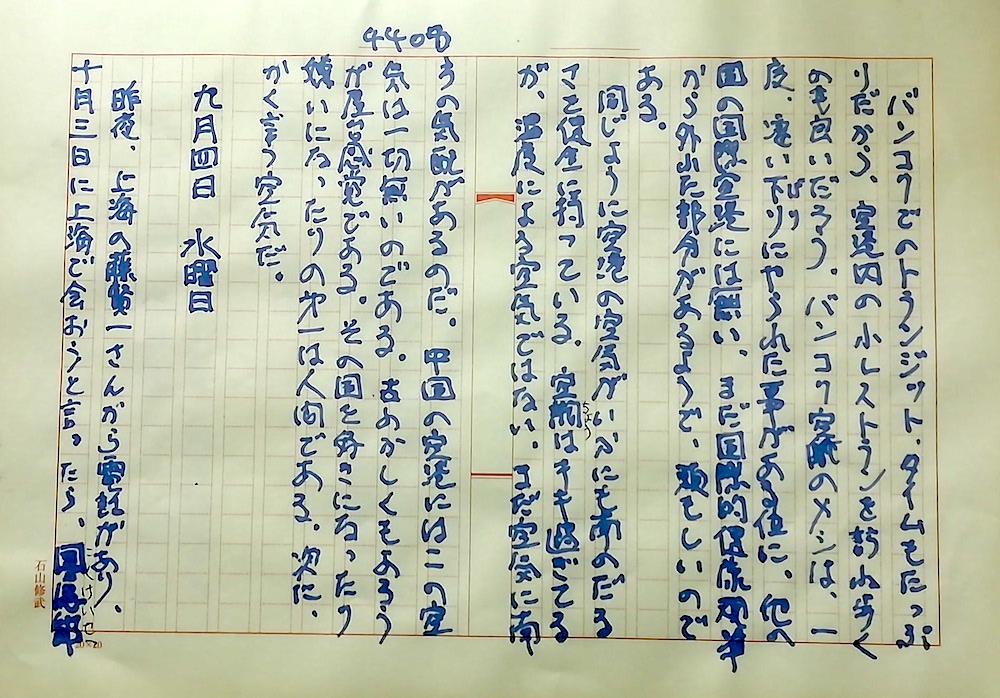

クリーニングを試みた古井戸は浅い階段式の井戸だった。総計四つの吐水穴の石彫があった。地元の人々の信仰が最も集る一つは具型的なヒンドゥ文化の表われであり、わたくしには左程面白いものではなかった。女陰・男根の組合わせ、すなわちリンガが主座に据えられ、吐水穴まわりの造形は凡庸であった。

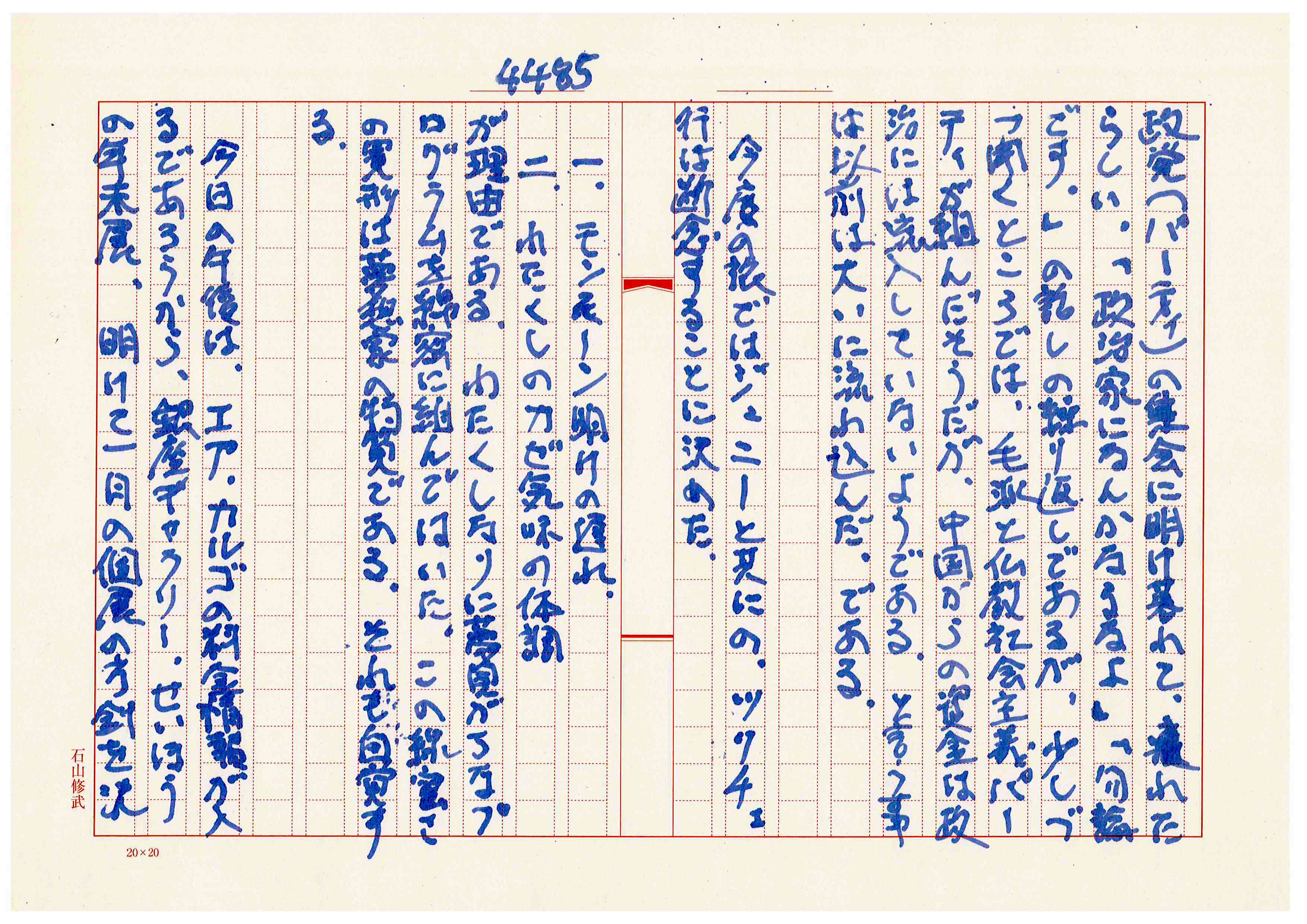

他の三つの吐水口の造形は見事であった。いずれもヒンドゥー文化の影響からは自由であった。広く東南アジアにはナーガ信仰が蔓延している。ナーガすなわち水棲生物の王とも呼べよう蛇に対する怖れであり、同時に畏敬である。水は人間生活の礎であり、生命の源でもあるのは、言うまでもない。

だから、井戸の造型は人間の共同生活にとっては最重要なものの一つである。

ネワール建築様式はレンガと木が主役であるが、それとは別系統で石造建築様式が存在する。多分にインド、ヒンドゥ文化の影響の許なのであろう。そして、井戸の造型の主役は石彫なのである。木やレンガでは水に対する持久力を持ち得ぬから、自然な成行きである。

三つの吐水口はいずれも壁から一メーター程も凹型の水路が突き出している。その石材の重量は巨大である。吐水口はナーガ信仰の力がやはり背景となり、ドラゴンである。

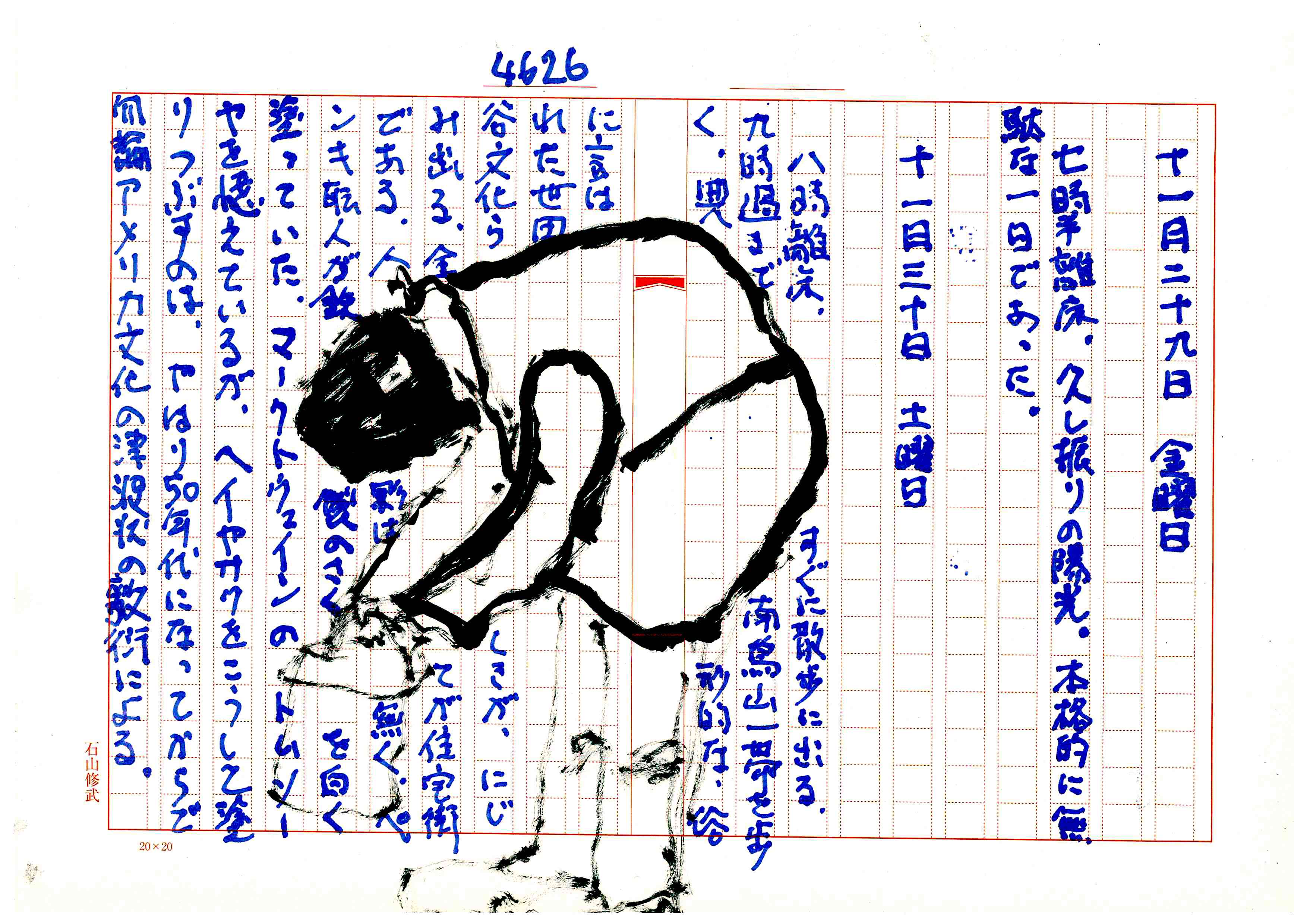

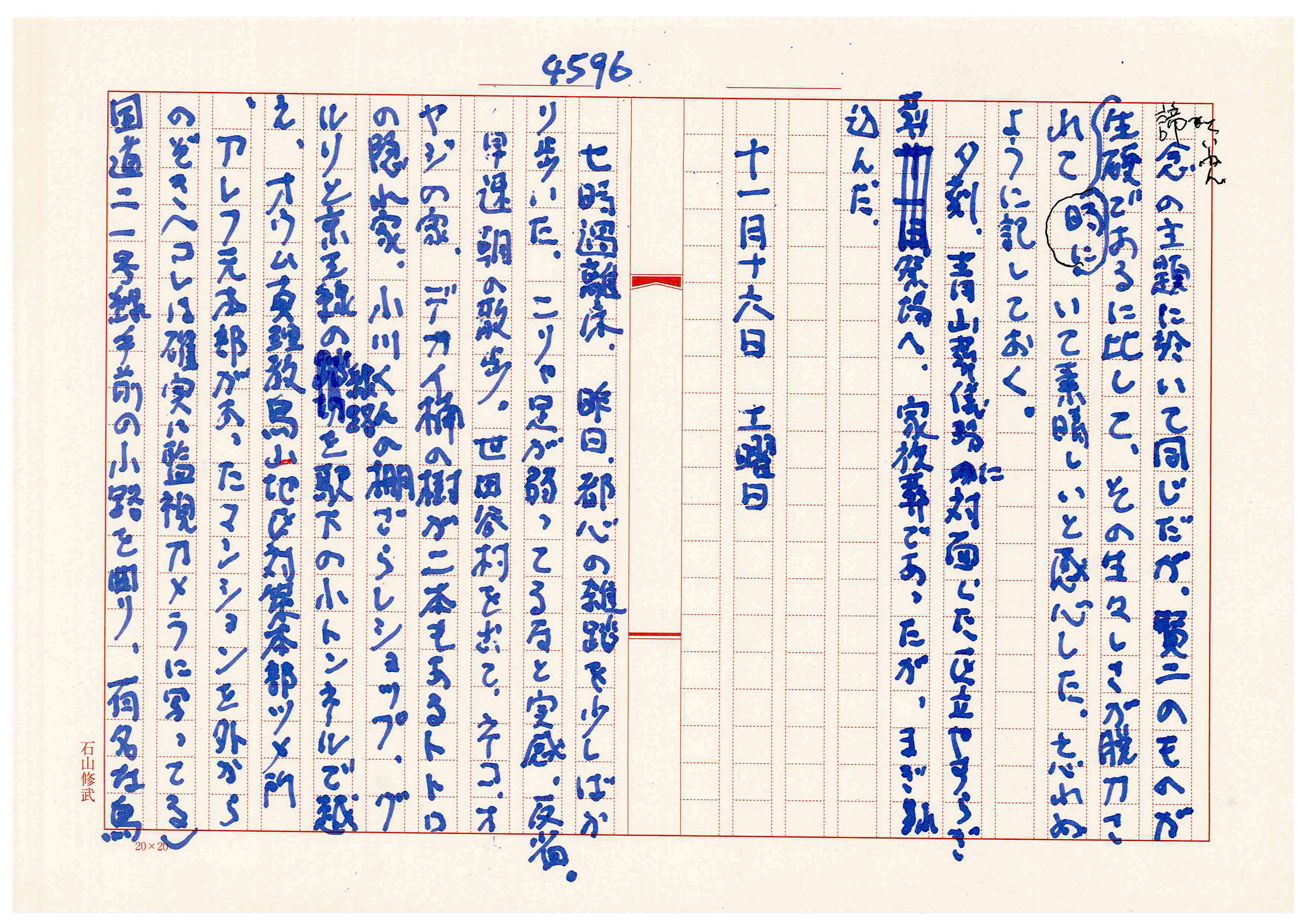

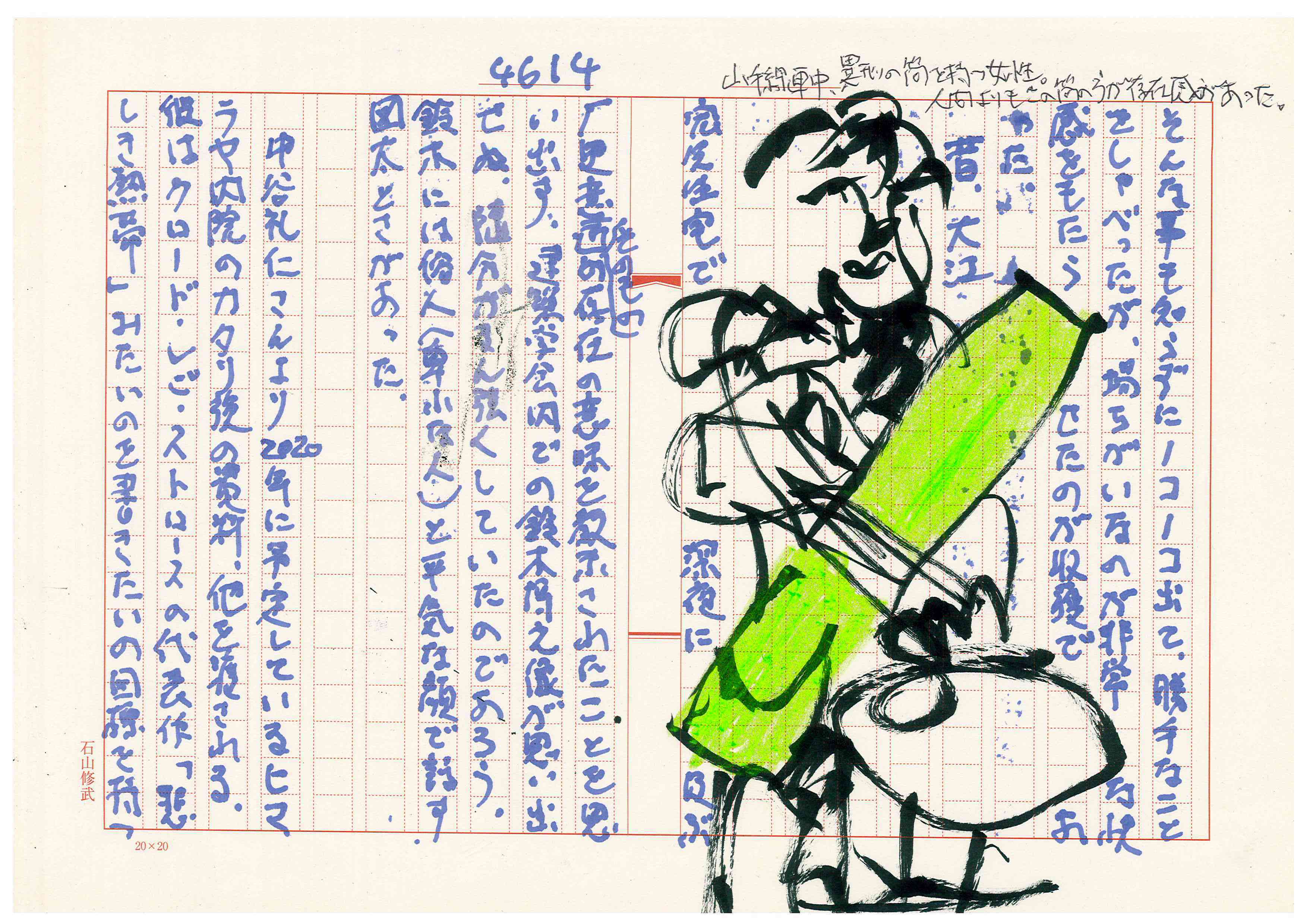

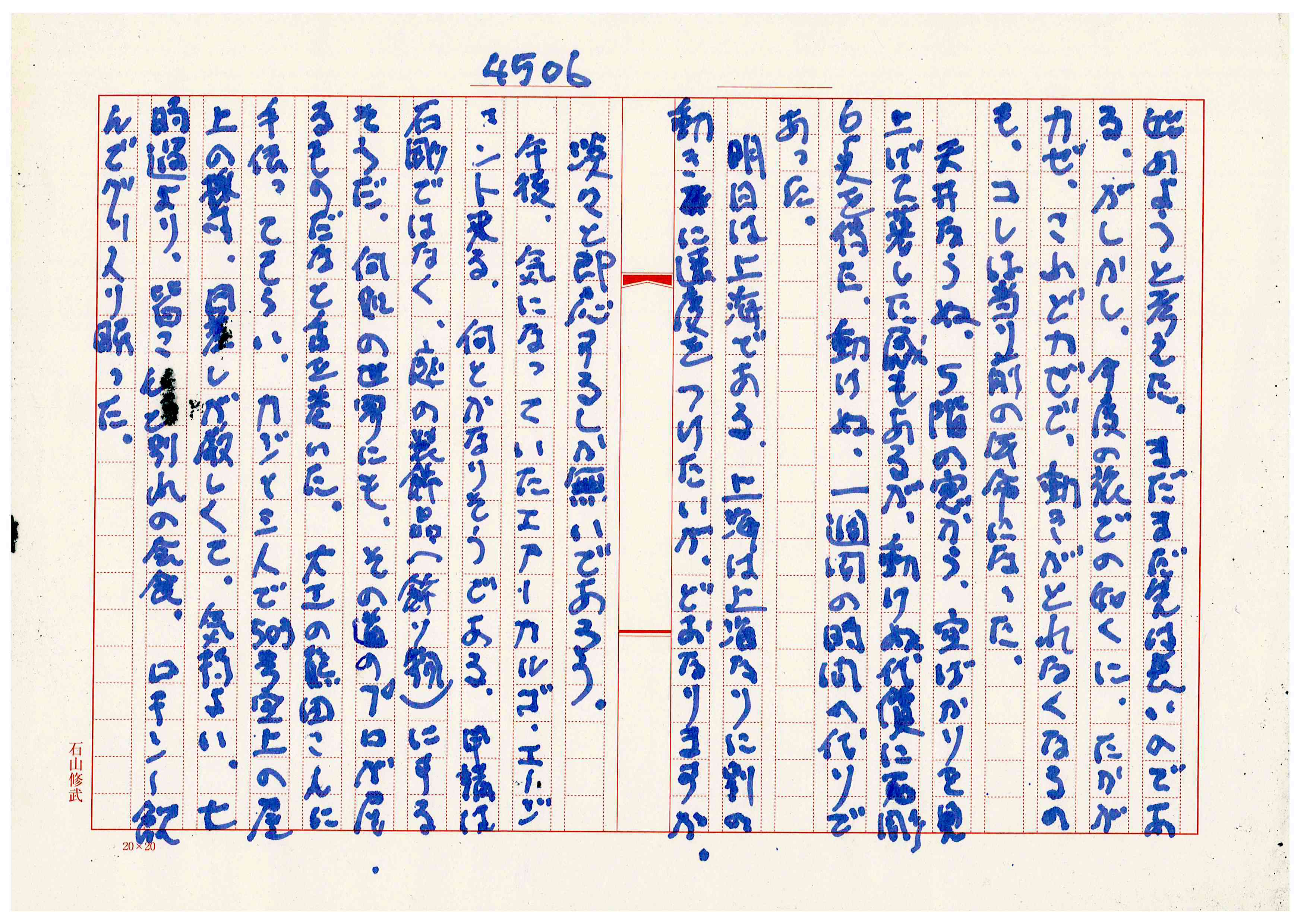

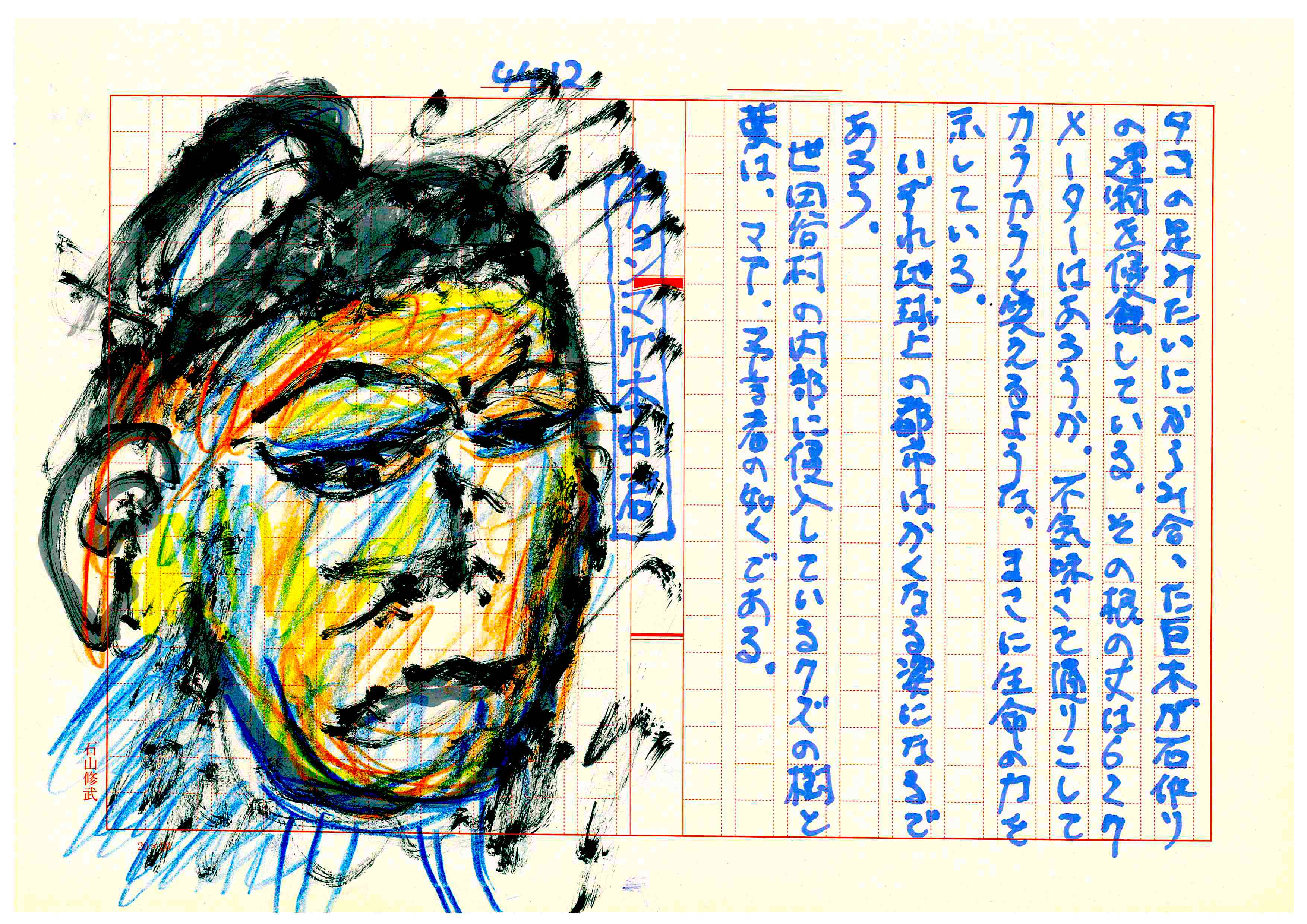

しかし、それらよりも、わたくしが痛く関心を持ち、引きつけられたのは、重い重い石の凹型水路を必死で支えようとする力士像であった。

この力士像は日本の金剛力士、いはゆる仁王像の小振りなもので、それが重い水路を支えようとしている。力士のスタイルは筋骨隆々とした体躯ではなく、むしろふっくらとした福々しさが表立ち、全体としてふくよかな丸味を帯びている。

そして驚くべきは、最も目立たぬ位置の吐水口を支える力士が、なんと稚い子供像であった。

何故?

稚い子供、三才から四才程の男の子が、小さく細身の身体で重い吐水口を支えようとしている。もう作られてから九百年程の歳月が流れようとしている。でも子供の身体の柔らかさふくよかさは一向に変りようがないのである。

恐らくこんな事情があったのではないか。まだ若い石工は、その工房に小さな子供を遊ばせていた。子供は父親の石を彫る姿を見るのが好きだったし、父親もそおした仕事振りが好きだった。

それでこの井戸の仕事が、人々の喜進の形で決まった時に、仕事仲間に遠慮がちではあったが、決然と申し出た。

「この、俺の担当の力士像なんだが、子供の力士にするのはどおだろうか?」

石工達は皆、身一つ、腕一つで世を渡ってきた男達である。だから、自分の考えが、先ず第一であり、それから次が協調性であった。

「それは、まだ誰もやった事が無いから、面白いかも知れないが、この仕事を与えてくれる人々の理解を得ることも大事だろう。いい知恵はないか?」

「この井戸の仕事はこの地区の女性達が、必要だと考えて、始まったと聞く。女性達に先ず、その考えを伝えてみるのはどおだろうか。」

井戸には女性と子供の姿が不可欠だ。君が自分でその考えを夫人方に伝えることから始めたら良い。」

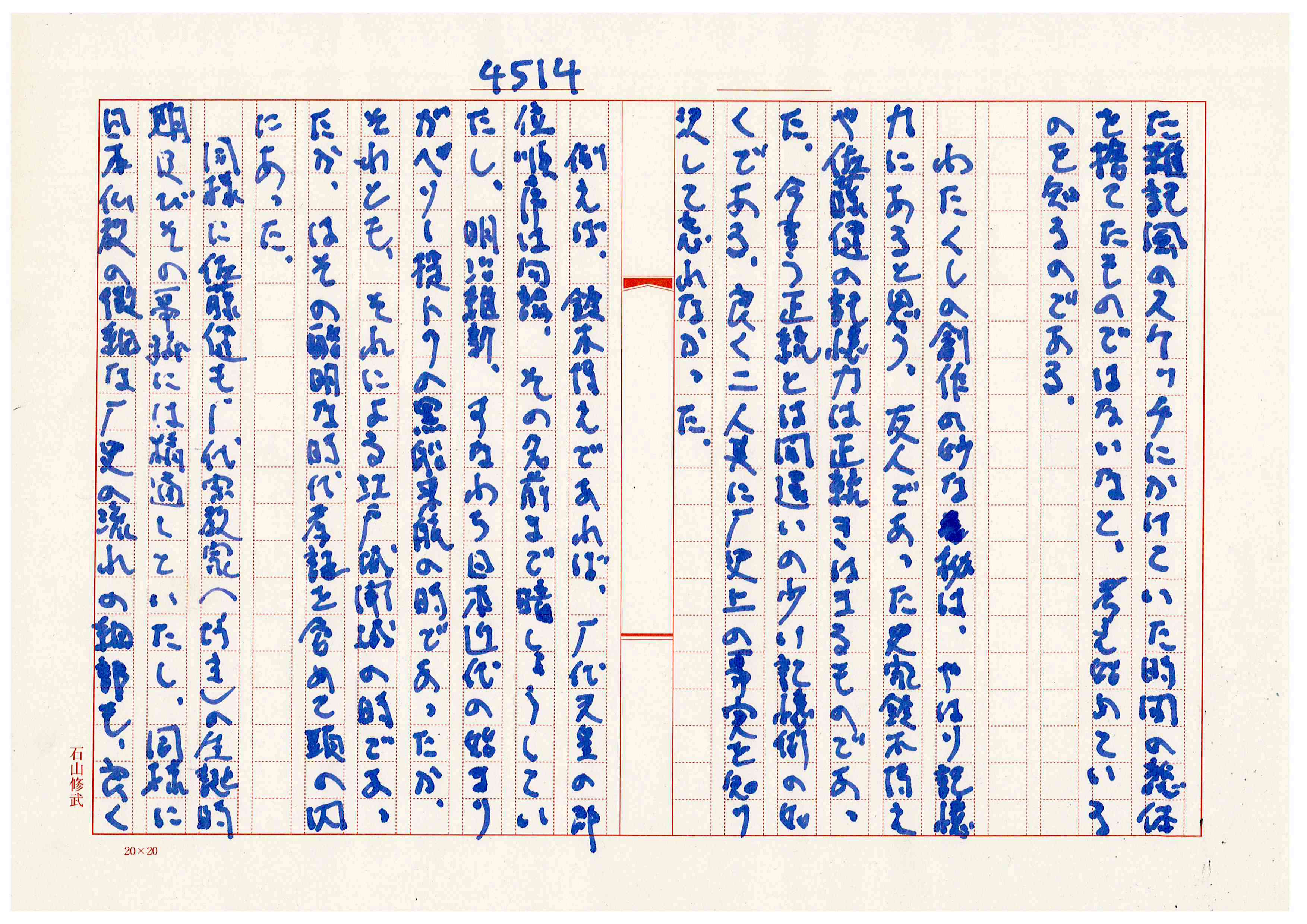

宿の主人に導き会わせてもらった、石工アルジェンは祖父、父親についで、三代目の石工であった。息子も石工であるそうだ。何故、それ程に身入りがそれ程でもないであろう石工職は延々と引き継がれるのであろうか。

何点かの作品らしきを、アルジェンとの協力でなした今、その入口らしきに踏み入ったばかりで、何かを言うのは不尊であろう。ただし、石は我々の天体としての球体の歴史と同じに、とてつもなく古い時間を内外に持つ素材であるから、その事も関連しているのだろう。

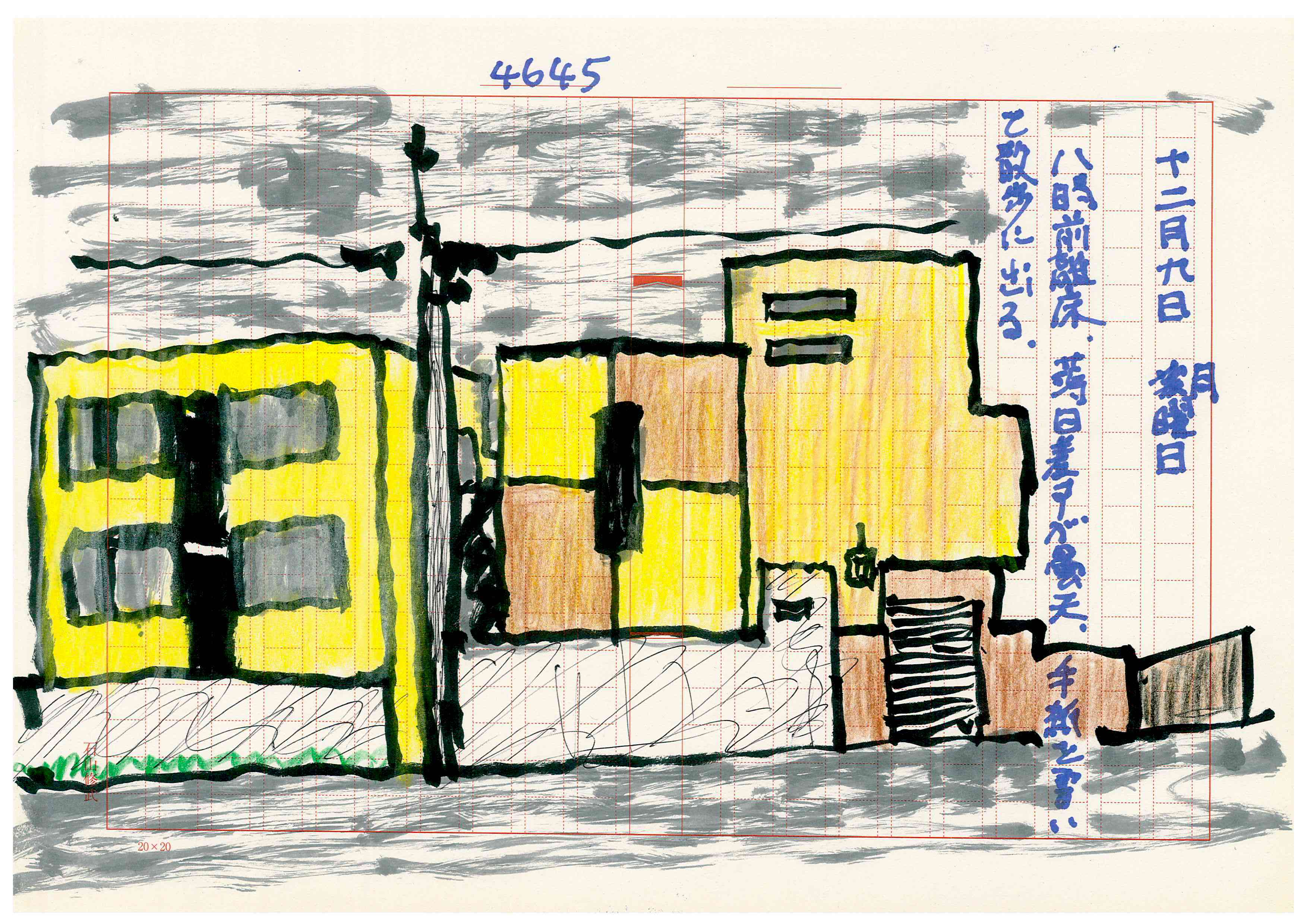

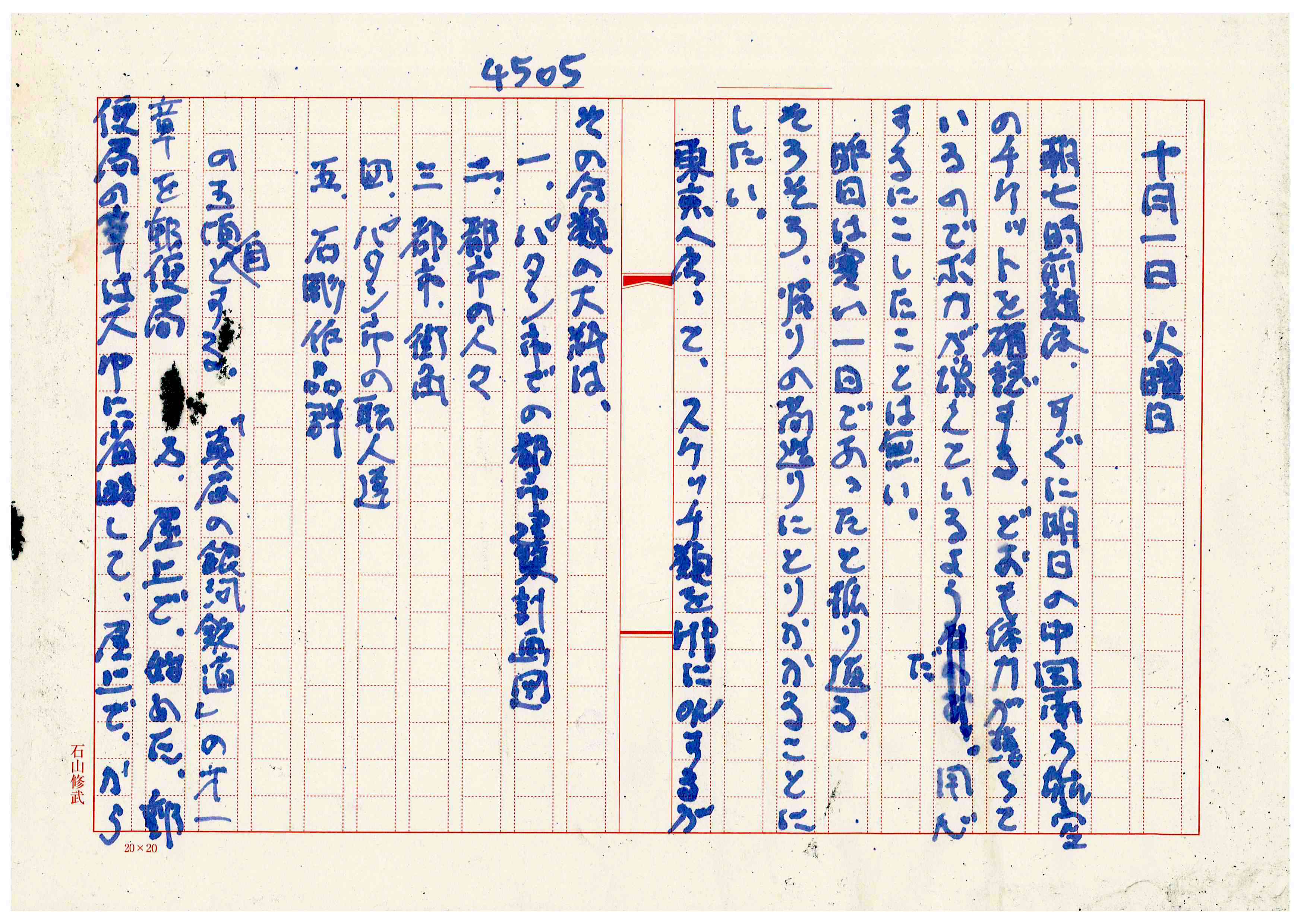

どおやらタイトル少し変えねばならぬが、まだ今のままで良い。現代の住宅の在り方の個々を批判しようとするものではない。今は昔、「現代住宅の保守的側面」のタイトルで始まりはすでに書いている。生産され、消費者の許に届けられる住宅の特に流通の在方を批判した。それを書き直す必要は無い。日本の商品としての住宅の管理価格的側面を指摘したものである。

日本の住宅について論じようとすれば、留意すべきブルーノ・タウトの論をはじめ、少なからずがある。その全てを踏まえる用意はわたくしには無い。それは建築史家、批評家の仕事に属しよう。論を論ずるの枠組である。

わたくしの立場は卑小ながら実行者のそれである。

「世田谷村」を自邸として実現してから、わたくしには以降小住宅作品が無い。世田谷村の実現に全てとはとても言えぬが、大方の考えは実践した。わたくしの力ではそれ以上のモノは出来ぬと、考えてのことであり、それは今も変わりはない。まだ論としてまとまりを見せてはいないが「解放系技術論」の初期概論として、わたくしは世田谷村をなした。

だからタイトルは「解放系技術論」としても良いかと考えてもいるのだが、いささかの年を経て、肩の力を抜かなくちゃ行くところ迄たどり着けぬと、神妙になってもいるのである。迷いつつ進めたい。

河西善蔵をはじめとする日本の私小説作家の仕事について、あの仄暗い住宅地の、しかも路地裏にも屋台のリヤカーに引かれた、めくるめく金魚鉢群は登場していた筈である。何故に、河西を代表先端とする日本の(・・・)私小説家に触れるか。それはその視線あるいは視界に一切の外部が入らぬからだ。ここで言う一切の外部は厳然として有り続ける物質風景である。物質風景を説明するに、今はその真反対の例を引き出さざるを得ない。物質風景と呼ぼうとするだけで、それが深くアニムズムと連続せざるを得ぬを述べねばならぬからだ。

日本の私小説世界、河西善蔵、中原中也等の古めかしくもあるコア、現代では古井由吉。それと対極世界である堀田善衛、小田実等の未完世界への拡張作家世界。この二つの世界には何の脈絡も視えぬ。岡本太郎の対極主義が小歴史として具体化している。こう断じるのは文学作品と呼び得るものには歴然とした境界があった。それぞれがここは自分の領地でありたいのフェンス状が立っていた。それを建てるためにこそ とした表現がなされたのである。

しかしながら、日本経済のバブル崩壊後の二千一年のWTC破壊テロ、日本では一九九五年の阪神淡路大震災から二千十一年三月十一日の東北大震災・大津波をボーダーとして、ありとあらゆるフィクションが成立困難になった。ノンフィクション(創作)がフィクションを完全に乗り越えてしまったのだ。つまり日本文学世界が営々として築いてきた個々の作家達のフェンスは視えなくなった。現実の歴史の内に埋没した。そんな風に解した方が、今は、良かろう。

内への探求力も、外への拡張力も、掘り尽され拡張し尽されたと視る事もできよう。

大まかに考えれば文学世界の拡張力はスペースオペラ、演劇等の大衆巨大表現分野に吸収されつつあり、その領域は資本主義による商品化世界とも言えよう。大衆表現分野と書いたが、少し計りつけ加えたい。

内への探求力の日本における典型は宮沢賢治の仕事である。彼は生前貧しい一冊の自家本をしか世に残さなかった。建築世界では米国のフランク・ロイド・ライトが宮城前に帝国ホテルを設計中であり、度々、岩手県から上京していた賢治は東京のワンポイント東京駅前周辺でライトとすれ違っていたやも知れぬ。

つば広のカウボーイハットのフランク・ロイド・ライトとモダンボーイでもあった農民芸術論の賢治の山高帽は、まだそれ程の人口密度の集中を見せていなかった東京駅前広場ですれ違っていた可能性がある。アメリカ中西部シカゴ辺りの、一番アメリカ大陸的気質の持主であったライトと岩手花巻の賢治の資質は共に、ある意味ではそれぞれにピュアーであり結晶体とも呼べようものでもあった。カウボーイハットと山高帽の出会いであったから、コミュニケーションと呼ばれるものなぞ発生するわけがない。ただ時間と場所の交差がそれを暗示するだけなのである。

アメリカがアメリカであった時代、つまり草創期の草原文化時代の力を充分に持っていた時代の才質としてフランク・ロイド・ライトは屹立した存在である。現代ではそのアメリカンデザインの具体は、唯一フランク・O・ゲーリーの資質とキャリアによって継承されている。

童話の創作を含めた賢治世界は、と言えば、これは例えるのに困難ではあるが敢えて考えれば日本に於ける独自な文化創生でもあるアニメーションの世界にかろうじて引き継がれているとも考えられる。

宮崎駿の千と千尋の神隠し等の世界である。アニメーションは画が動く事であり、聖霊=アニマの意をうまくとらえた造語であると思われるが、蛇足である。

橫径にそれかかる話しを元に戻そう。

でも、この蛇足はこの論の行末にとっては暗示的なものやも知れぬ。まだわからない。

堀田善衛の仕事は、そのゴヤ論を含めた批評的言辞の多様さ、世界性にも独自な特色があろう。

石川淳の狂風記は一つの作品としての結晶は巨大であり、視覚芸術としてのアンドレ・ブルトン等によるシュールレアリズム運動の日本的結晶の一つである。

フランク・ロイド・ライトのカウボーイハットと宮沢賢治の山高帽の出会いは、ミシンとこおもり傘の手術台上での出会いにも近いものであるが、蛇足と蛇足の出会とは言えぬ。論の合間ではあるが付け加えておく。

「日本の(・・・)現代住宅」と、日本の(・・・)、と限定したタイトルを附しているので、その事について書きたい。

日本の(・・・)と附された論の代表として、藤井厚二の「日本の住宅」とブルーノ・タウトの同名の論を敬意と共に記しておきたい。

藤井厚二は京都大学建築学科出身で、後に竹中工務店設計部のキャリアを持つ。「日本の住宅」は日本の住宅原論的意味合いを持つ。日本の気候風土と、特に住宅の在り方の初歩を築いた。その論は藤井のよく知られてはおらぬが、関西地区での、謂わば建売住宅、複数の実際の設計、および施工管理の実践により、作品としての価値よりも行動のスタイル(無意識ではあったろうが)、そして作品としての教徒大山崎の聴竹居によって具体化されている。

ブルーノ・タウトは良く知られるように、ナチス下のドイツより 米国への亡命の途次に日本に寄り、敦賀より関西へ、日本人建築家の手引きにより桂離宮等を見学、海路横浜に廻り、車で群馬県高崎の井上家の小さな住宅に身を寄せた。ドイツではハウジング、集合住宅を現実に多く計画・立案に関わっていた。それ故にその建設経済に関しては経験にもとづいた識見を正しく備えていたろう。

それ故に横浜から高崎に移動する小さな車による旅の道すがら、現実の日本の住宅群、それはまさに大量に作られ始めていた、大工棟梁による日本の大衆住宅群の有り様であったが、その今で言うところの経済的構造を良く視据えたのであった。当時の日本人の平均的年収と個々に建設されている住宅の総建設費に対する考察・記述などは、ブルーノ・タウトでしか出来よう筈のものではなかったのである。

短く各人が持たざるを得ぬ専門領域の壁を泳ぎわたってみたわけだが、綱わたりはともかくとして、日本の(・・・)と言うくくりについて考えてみたい。

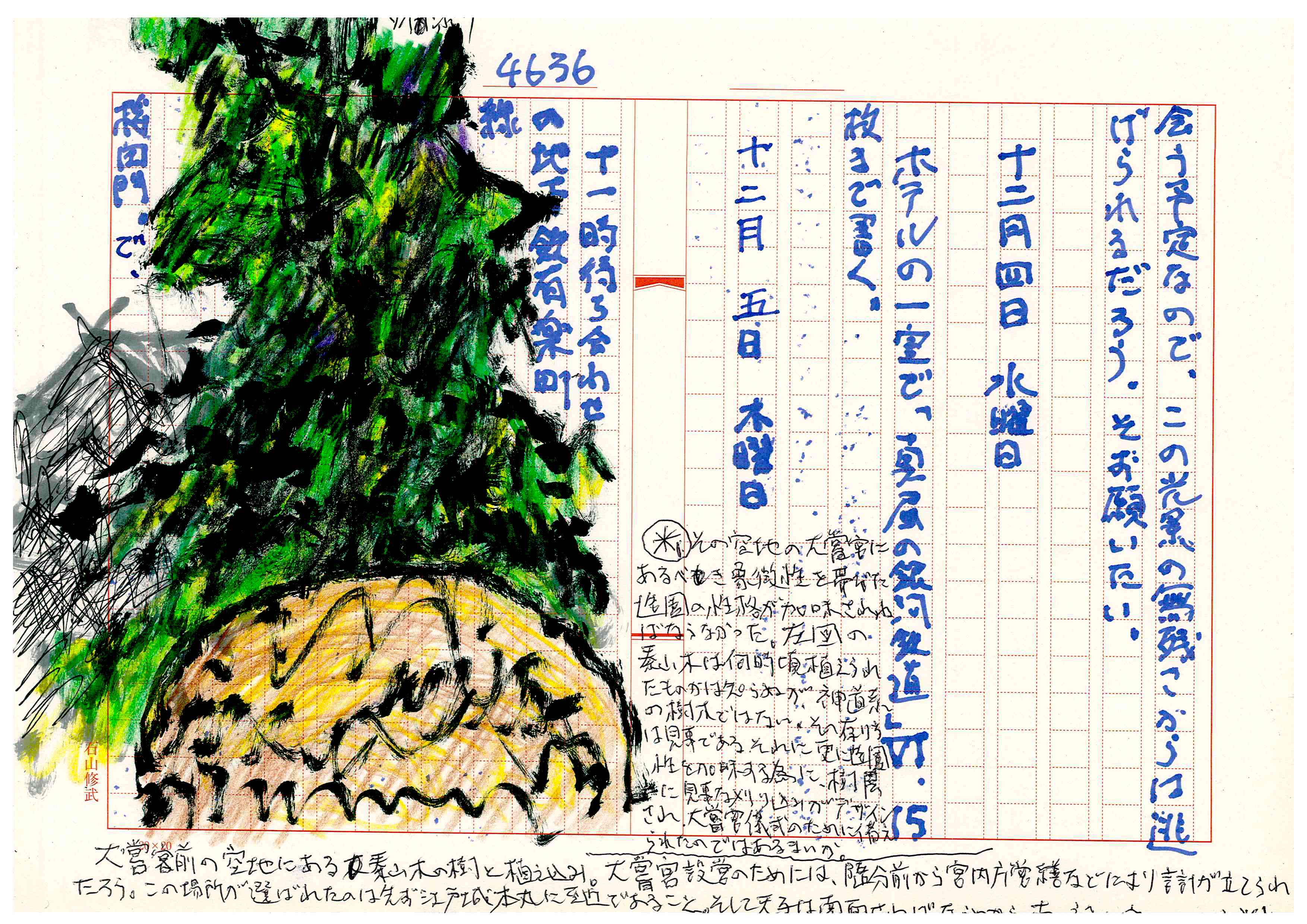

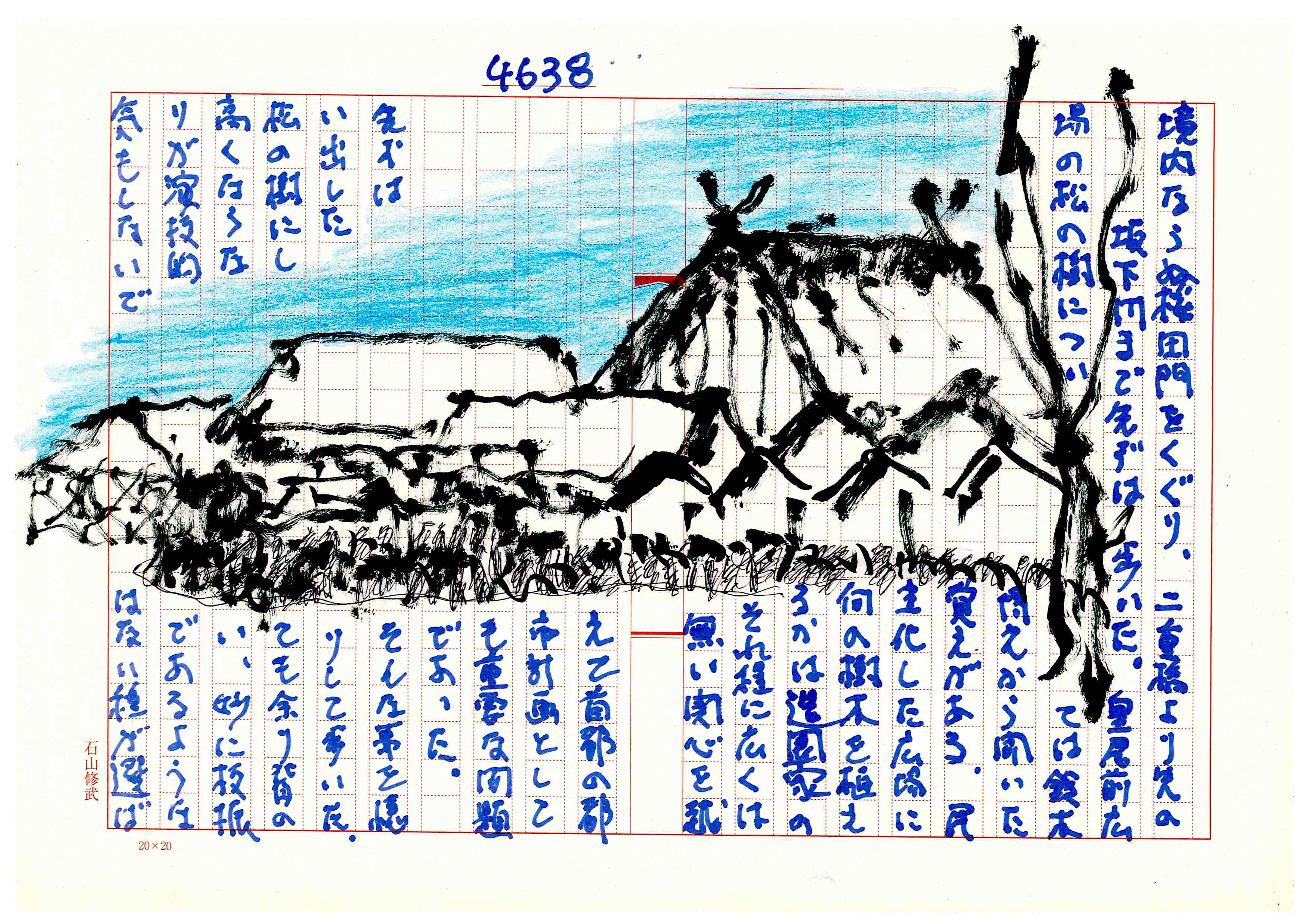

幸いな事に先日、東京皇居内の大嘗宮を多くの人々と共に視ることができた。ことさらに日本の(・・・)を考えようとするのに、短絡して走れば天皇制について触れるしかない。わたくしの国籍は日本であるし、出入国に際してはパスポートチェックが義務づけられている。パスポートは日本国外務大臣発行と記されている。菊の紋章が大きく印刷されていて、これは天皇家の流布されている紋章である。日ノ丸の国旗ではない。他国のパスポートを入念に調べた事は無いので、あやふやだがパスポートは所有する人間の所属する国家一国のものばかりではない。華僑系中国人はアメリカと台湾の二国のパスポートを所有して、うらやましい限りである。彼等はその出入国の目的に応じて使い分ける。国籍はそれ位のものだと、わたくしも考えるが、日本に居ると日本人であるのからはそれ程自由ではないのが現実だ。

それで皇居に入るのにわたくしは万が一のアイデンティティーチェックありや無しやと、用心深く考えて、持参した。けれど大嘗宮参観には少なからずの外国人の姿もあり、ボディーチェックも無く平穏なものであった。

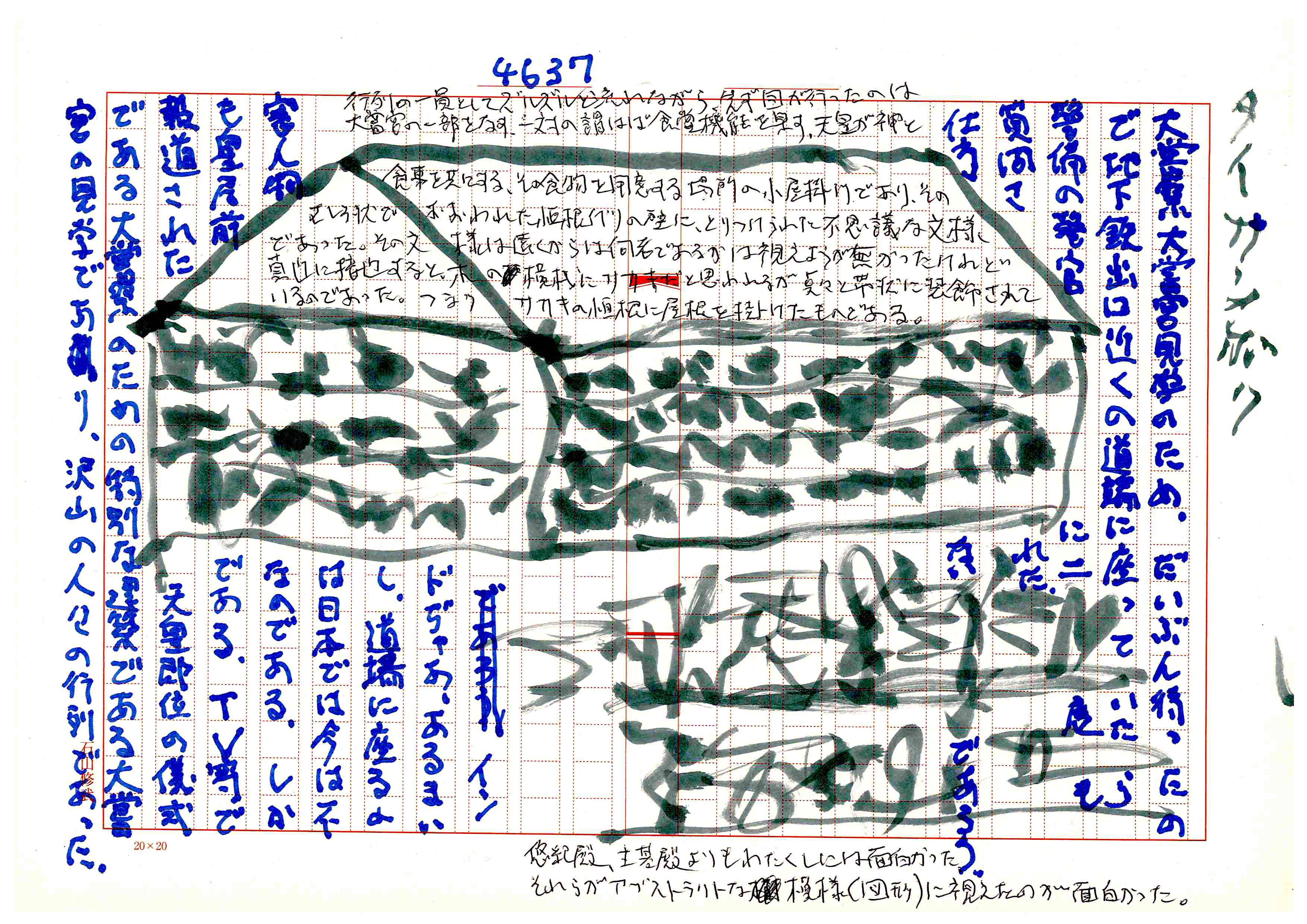

参観は勿論、日本国天皇が憲法で定めるところの日本国の象徴として、日本人の一番古い歴史を持つであろう家系の長として、国内外にその象徴としての位置を明示するための大嘗祭と呼ぶ儀式の場が、機能を終えて内外一般の人々に公開されたのであった。

つまり憲法で定められた日本国の象徴の、誕生の場の生々しい遺構である。

わたくしは何故か国歌君が代を聴いても、国旗日ノ丸を眺めても象徴らしきを感じる、ましてや理解し得るものでは無かった。記号または暗号に類するものでしかなかったのである。わたくしには。

資質はともかく、それ程に短くは無い時間を「建築」と呼ばれる分野、つまり職業としての専門領域で過してきた。工学としては狭小な分野であり、設計・デザインを職の中心として、それで食べてもきた。自身では芸術らしきの外縁に身を置いてきたの実感に辿り着きつつある。

堅苦しく言えば「建築」分野は芸術と工学の併存する領域であるとされる。建築(建設でもある)を職業として体現する類の人間を建築家と呼ぶ。ヨーロッパ・ルネサンス期に神の周辺を表現し続けた絵画、彫刻、音楽から越境して人間の現実界の道具としての建築を大聖堂を含めて実現してきた職業人である。宗教画、小立体としての彫刻、工芸の枠内ではあったが超越(宗教)的な存在としての神を人間の現実に、言はば足を地につけたのである。大聖堂、およびそれに属する建築物を建てる者を建築家と呼んだのである。

歴然としてヨーロッパ世界の、更に言うならばキリスト教世界の産物であった。

わたくしはその歴史の意識外で異邦人として暮し、なおかつ食べてきた。すでにこれも小史を持って久しい。マア、妙な職業人ではある。であるから、その歴史の外で自分を一度眺め返したいと考えるのは、むしろ自然なことではあろう。根無し草とセンチメンタルに詠嘆するのではない。ヨーロッパ・ルネサンスの外に生れ育ち、身近な祖先をも持つ人間としても、そお考えざるを得ない。

列島の住人であり、その地理、歴史からも様々に考えざるを得ぬ人間であるから。

見学した大嘗宮建築は、これは歴然とした建築ではあった。建築を意図された様式(スタイル)で構築された場所でもある、とするならばである。

大嘗宮建築は極めて非ヨーロッパ的様式ではあったけれど、ヨーロッパ中世の教会建築様式、すなわち古様のロマネスク建築様式よりもよほど構築的な様式であった。ヨーロッパの歴史的建造物があく迄も立体を旨としたタテ方向を含む様式的思考の産物であるに比して、それは実に極まって平面的であったに過ぎぬとしてでもある。

日本の伝統に属する建築物の、ほとんど外縁近くに”数寄屋”建築がある。堀口捨巳が賢明にも田園建築様式らしく呼ぼうとした。それでも厳然とした様式である。堀口捨巳は直覚的にも良くヨーロッパ建築史を把握していた。であるからヨーロッパ発の近代建築様式を都市的なモノとして理解していた。都市の理念的立体として、あるいはそれとの関係が余りにも濃密なもの(・・)として近代建築を考えようとしていた。その外に存在せざるを得ぬ自身の位置を良く知っていたからだ。都市的に非ざる、田園的な産物として、我国の造形立体物を考え、位置付けようとした。

その堀口捨巳の終生の著作の中心は茶庭であり、数寄屋と呼び、呼ばれる東洋的にして非ず、極めて日本的である。しかも構築物の研究であり、それに触発された「紫烟荘」等の代表作建築でもある。

大嘗宮建築を視て、内には入る事は出来なかったけれど、大嘗宮はもともと入るべき内の無い建築であるので理解はできた。それは内も外もの類いの、そもそも内部空間の類が一切無い、それでも極めて構築的、より精確に言えば構成的世界の産物であった。

堀口捨巳が非都市性と呼ぼうとした明晰な概念に近い、しかも実体であった。

内部はあるにせよ、それは秘匿を象徴するべく観念の装置としての機構であり、実在する空間とは別の世界である。

大嘗宮が考案されたのは古代(奈良時代)であったが、今のような建築様式として結実、結晶したのは平安時代であった。実物の如くのある種の装置(存在そのものが模型なのである)として出現したのは平安期とされる。ほぼ同時期のヨーロッパ建築の流れに当て嵌めてみればロマネスク建築様式の時代? 無理矢理ヨーロッパ時間に当て嵌めてみるまでもなく、ヨーロッパ的実在の石による重量世界と比較して考えてみれば、非物質世界、あるいは非重量世界と呼ぶにふさわしい、非重量、つまりは記号世界なのである。

より端的に呼べば象徴そのものを秘匿する記号群の世界である。

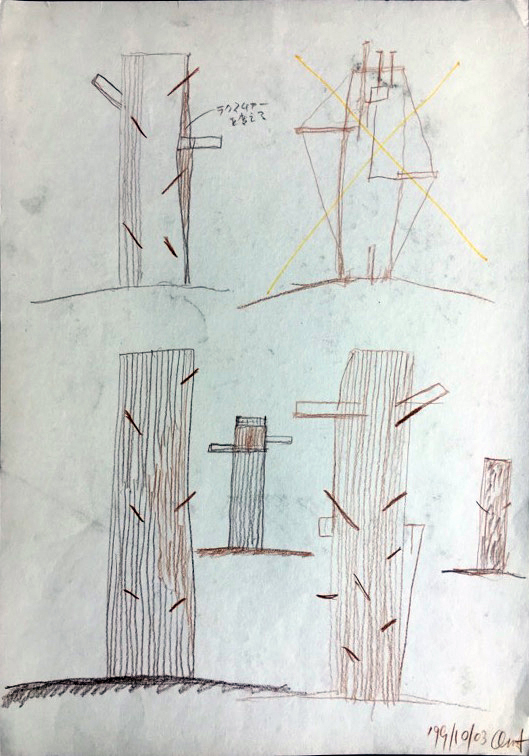

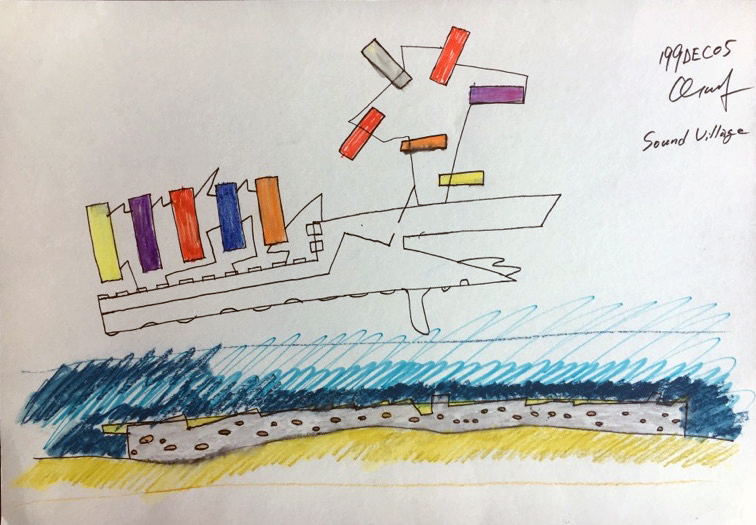

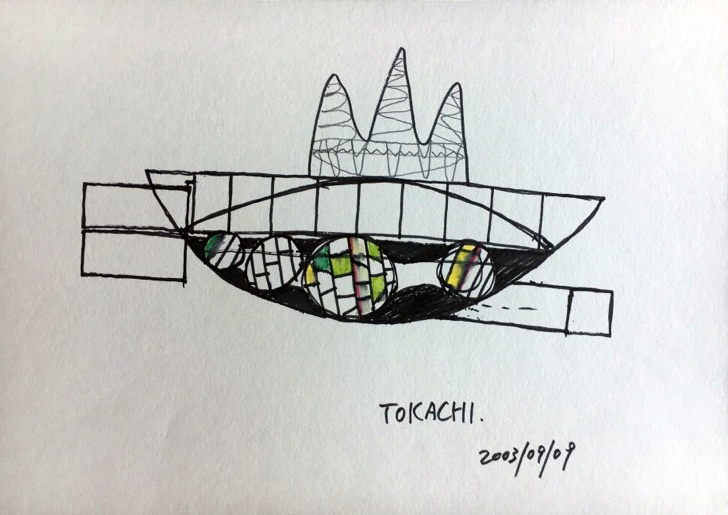

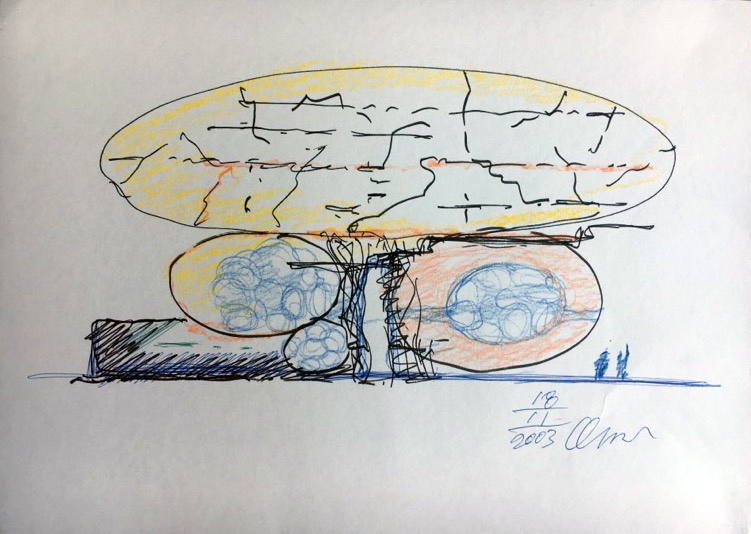

幾つかのドローイング群とドローイング群との、あるらしき意味と意味の間の意味について、つまり平板な言い方をすれば関係性について、述べた事が何度かある。

ここ迄、ヨタヨタとようやく辿り着いている本稿は一体何者であるのか、その大事をそろそろ述べ始めたい。少なくともその努力はしなければなるまい。

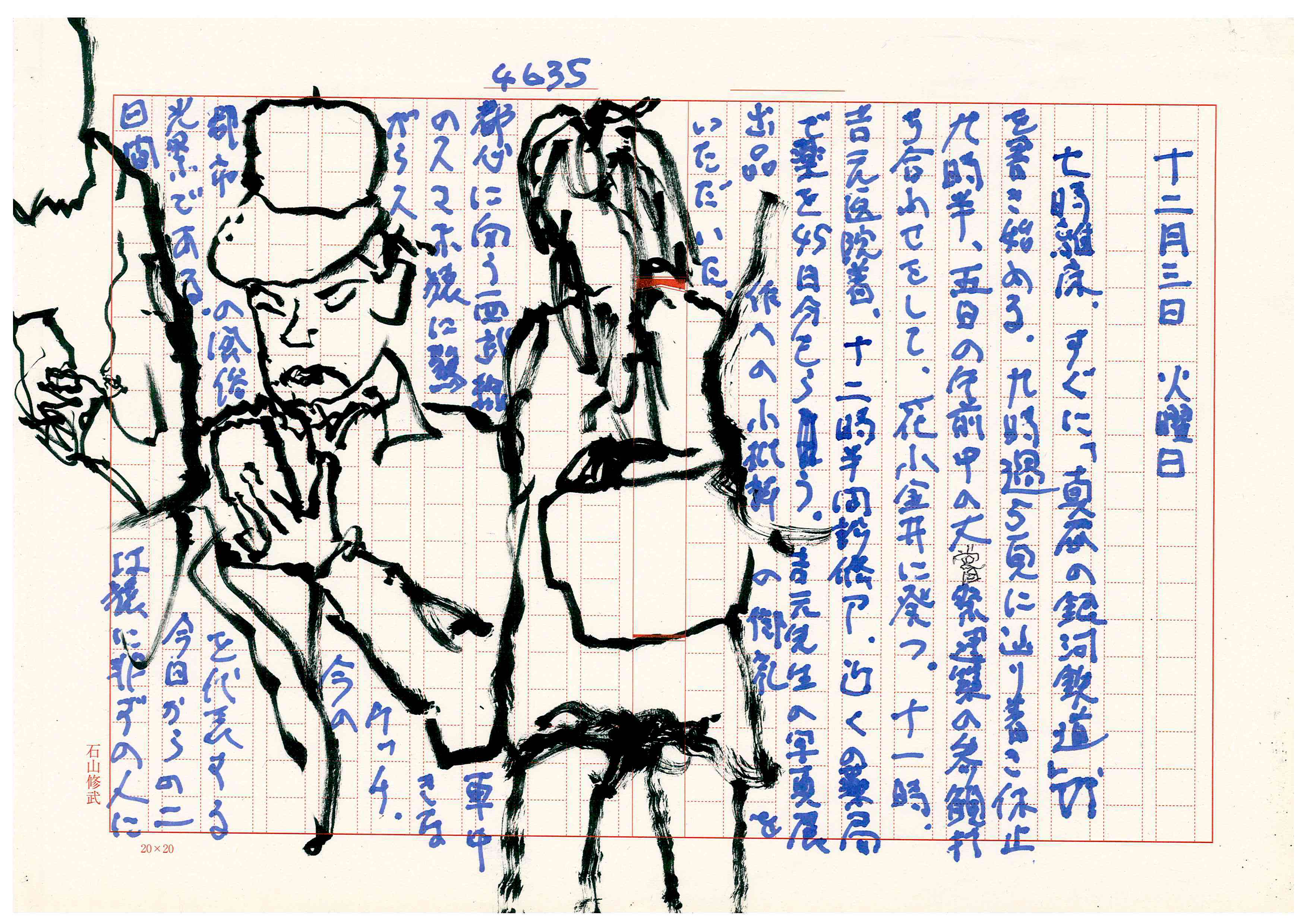

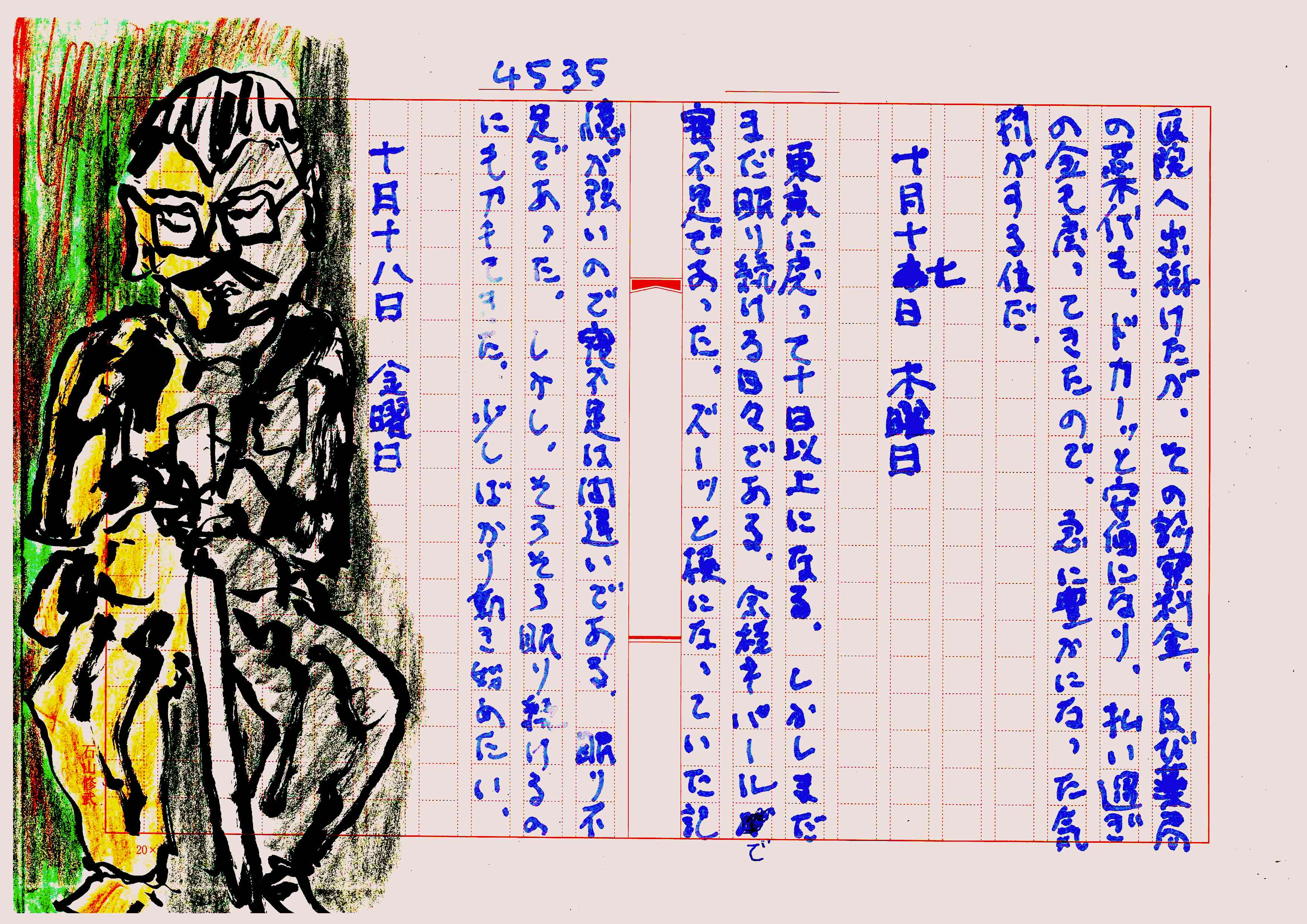

「真昼の銀河鉄道」は領域横断論である。わたくしが居る領域は多様である。と言えばまあ聞こえは良かろうが、そお言う本人は、バラバラであるに過ぎない、を良く自覚する。実物を世に、決して多くはないが、決して少なくも無く残しているから、建築家なのであろう。しかし、ある地域では面として拡がりを持つ計画をなし、少し計りを実現しているので、小さな社会運動家でもあるだろう。又、国際間の関係をとり結ぶワークショップも実現したから教育者かも知れない。絵も描くし、ドローイングは少なからずをなすので画家でもある。最近では金属立体、石彫もやっているから彫刻家でもあるだろう。小説、エッセイは書いているから作家でもあるべしだ。

詩だけは余りにも気恥ずかしいだけでやらぬので詩人ではない。

75才になっているから、一体自分は何者として死ぬのかの大疑問だってある。

で、その何もかも支離滅裂のままを続けるのは、コレワ、苦しくはないが、何とかしたいとは考え続けてきた。

結論として「真昼の銀河鉄道」である。これ以上、今述べるは愚である。文字を多く書くことで、諸々の自分の断片化を何とかつないでみたいのだ。

石山修武 二千十九年十二月四日

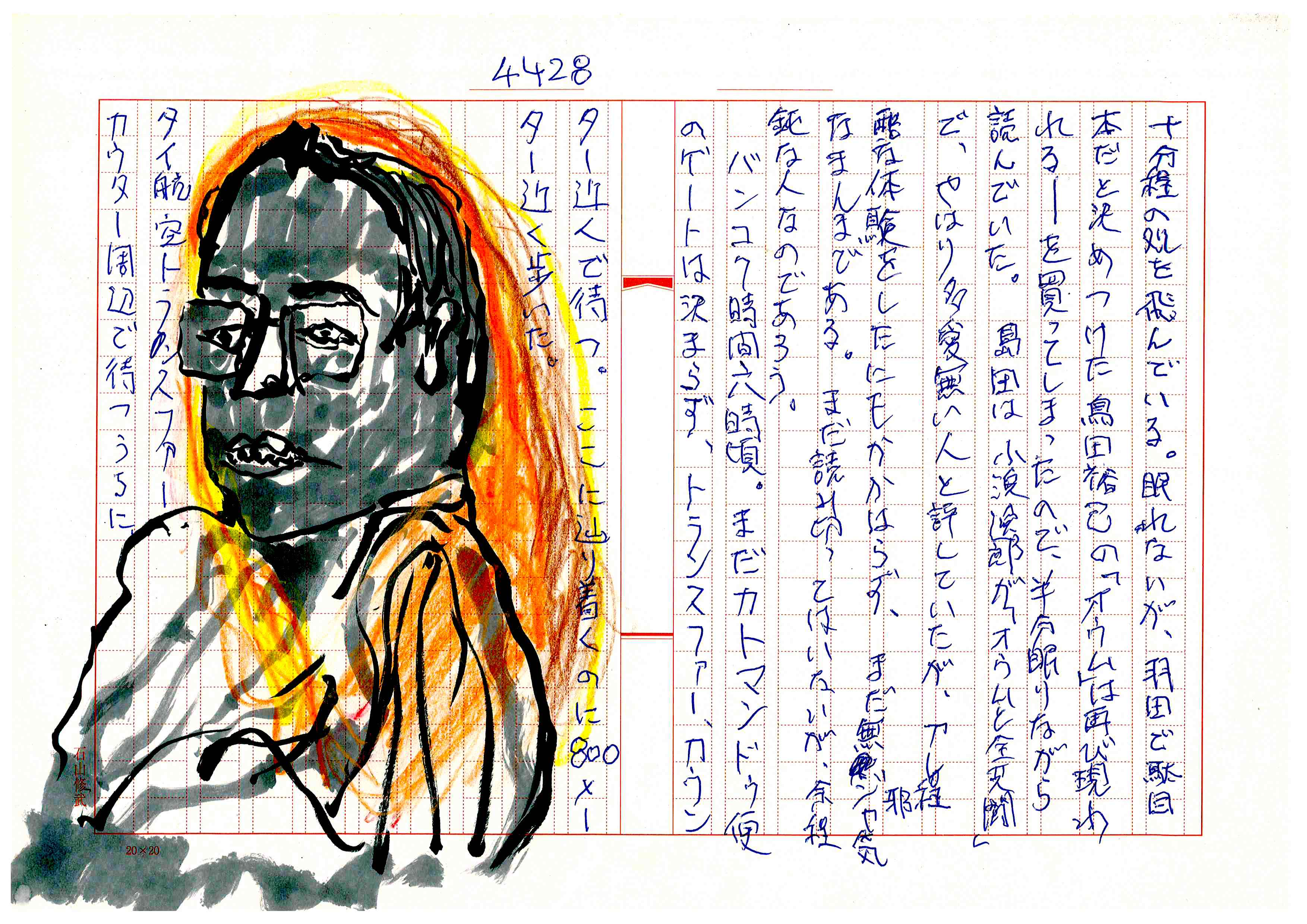

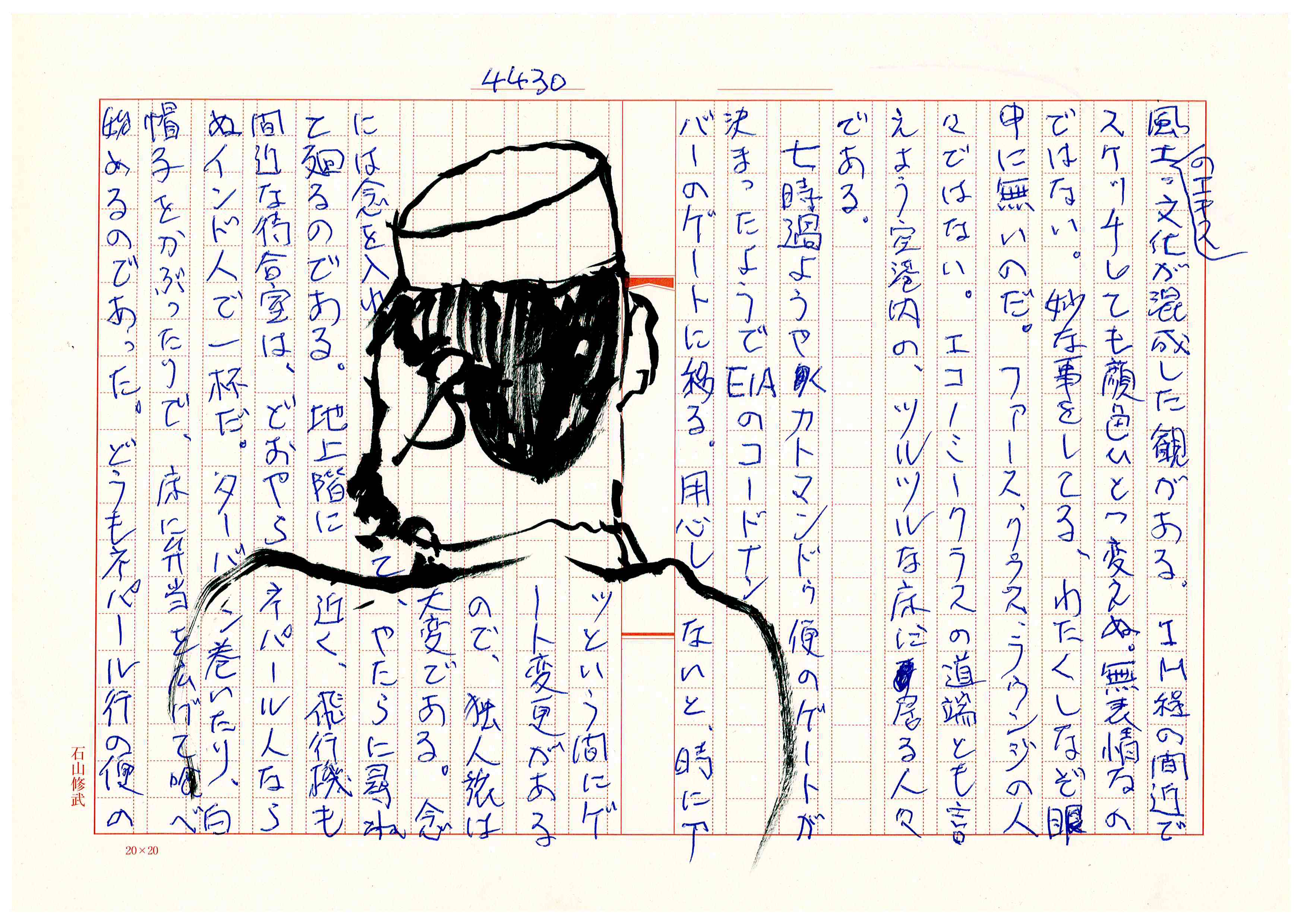

次のⅦ章は「Nさんの肖像」とする。

人間論にしたい。エッセイになってしまうだろうが、それだけにならぬよう頑張ってみる。

Nさんは六十年代ヒッピーの正統な生き残りのであった。1973年に為替が1ドル三百六十円から一気に変動制となり若者たちの外国旅行の大衆化が始まった。Nさんの独特なのは20・・年にカンボジヤで客死する迄、「旅人」さんを決して止めなかった事だ。

その生き方は良識の枠をはるかに超えるところもあったが、「旅人」=アウトローでもある。そうならざるを得ぬを、全とうして日本に帰ることなくして亡くなった。

無茶苦茶な人だったが、好きな人間であった。

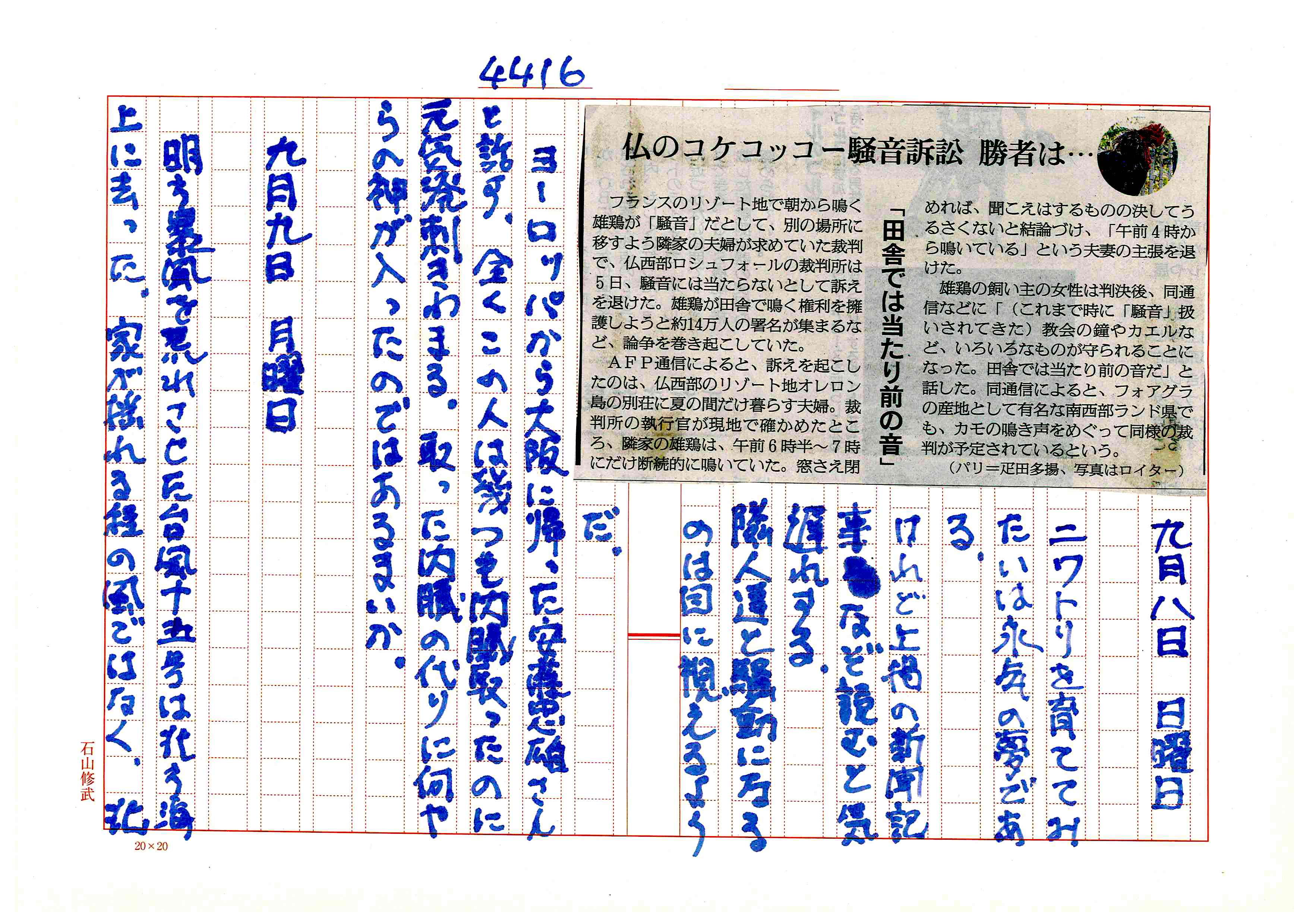

燕それぞれの種族の個体にも個性は存在する。その眼の性能も千差万別である。それぞれの群れにより渡りの方向も場所もちがう。日本列島には越冬をせぬ燕種族も西日本には少なからず居た。海を越えて遠くへと渡るのを好まぬ種族なのであろう。

遠くへ渡るのを好む種族にも、その遠さに対する考え方に大きな開きがあった。その開きが何故生まれるのかは解らぬままである。

南太平洋地域と日本列島を行き来する者たちも居れば、ヒマラヤの谷合いを飛び、中国経由で往復する者たちも居る。島伝いに飛ぶのを好むか、大陸上を好むかの違いである。

ヒマラヤ内院カリガンダキ(ガンジス河源流)ツクチェと列島中北部福島猪苗代湖畔鬼沼とを往復する燕一族は、特別な一族であった。巨大な海洋を島伝いに渡る鋭い方角への感覚は持たずとも、多様な地形の変化を嗅ぎ分ける、別種の力の所有者たちではあった。いずれにしても人間たちの能力とは桁違いの遠距離飛行を好む身体能力を持つ種族であるにちがいはない。飛行機と呼ぶ人間の飛行の道具は、その個々への燃料積載量によって飛行能力が決められる。ジェット旅客機の燃料は純度が高く高額である。それ故に経済効率だけで遠距離飛行の機体は大きくならざるを得ない。飛行高度もジェットタービンの冷却のみならず燃料消費量の減少故に空気抵抗の小さい成層圏を飛ばざるを得ず、その為に耐気圧の為のメカニズムを必要とし、過装備とならざるを得ないのである。

鶴と燕は共に渡り鳥である。けれど姿形は大きく異る。恐らくその眼の性能も機構も著しく違うのであろう。鶴の眼の機構は知らぬ。がしかし、その眼の耐圧変化への順応力は神秘的としか言い得ようがない。

人体が高度一万メーターでの裸の飛行を想定すれば、その神秘の様が理解できよう。全てを想うは不可能であるから、眼にしぼって想いを飛ばせよう。

成層圏を飛行する鶴の眼は、深海に棲息する個体同様に、減圧に対するの、視るの単一機能は持ち得ない。眼球は固形と流体系の中間体組織の集合によって形成される。レンズ状の極度に柔らかいと言わざるを得ぬ生体部分と粘膜の液状薄膜状、そして、重要なのは、これも又、柔らかく変容、伸び縮みする眼蓋、それ等を統制するのであろう視神経網の微細の組合わせである。特に眼蓋に着目したい。

葉巻状の形態を持つ、フォーミュラー・マシーンと呼ばれる走る競技用機械を考えてみよう。速く、しかも地上を走るという矛盾に満ちた機械である。速力だけを得るならば空中を飛ぶに限るのである。

人体がそれを操作するが特色である。人体すなわちF1ドライバーは皆、風除けの風除ドームの中に座らざるを得ない。速力を求めるには風圧との耐久に意味は同じである。これは装置そのものの風圧に対する流線型を得るためのモノであると同時に、ドライバーの眼球を守るためのモノでもある。人間の身体、とりわけ眼球は風圧に耐えるようには出来ていない。その湿潤な粘液体は風には弱い。

であるから、鶴は成層圏を飛行するに、その眼蓋を閉じているにちがいないのである。眼球を風速八十キロメーターのジェット気流に吹きさらせるワケがない。

成層圏を飛ぶ鶴は眼を閉じて飛行している筈だ。

その脳内風景は古来の方向感覚の微細な集合である。それはすでに本能に近い集合体でもあろう。本能には種の起源からの膨大な記憶の集積も含まれよう。ダーウィンの考えの如くに進化してきたものばかりではあるまい。

もともと、地球という球体の表面近くを動く生体の地理的総合体との関係によって生み出された高度な知性の如くであったのである。

鶴が大型ジェット旅客機の全体を一つの小さな個体に備える神秘。これは鶴と比較すれば、低空とした言い得ようが無い高度を渡る燕の、ジェット戦闘機の小ささに例えられよう。大きな者と小さな者では本来の能力のカテゴリーが異なるのだ。

燕の遠距離飛行能力は鶴に同じである。海上を島伝いに飛行する種族もあれば陸地の微地形を、方向感覚と共に把握するに長けた種族もある。

その差異が長大な時間を経由して個体の姿形、その色模様となって表われる。

地球上の小さなエリア内でのみ生きる生体と、渡りを必然とする本能を備えた種族とは、地球の球体を地理として把握せざるを得ぬ資質と、それを必要とせぬ資質の相違に通じるのである。

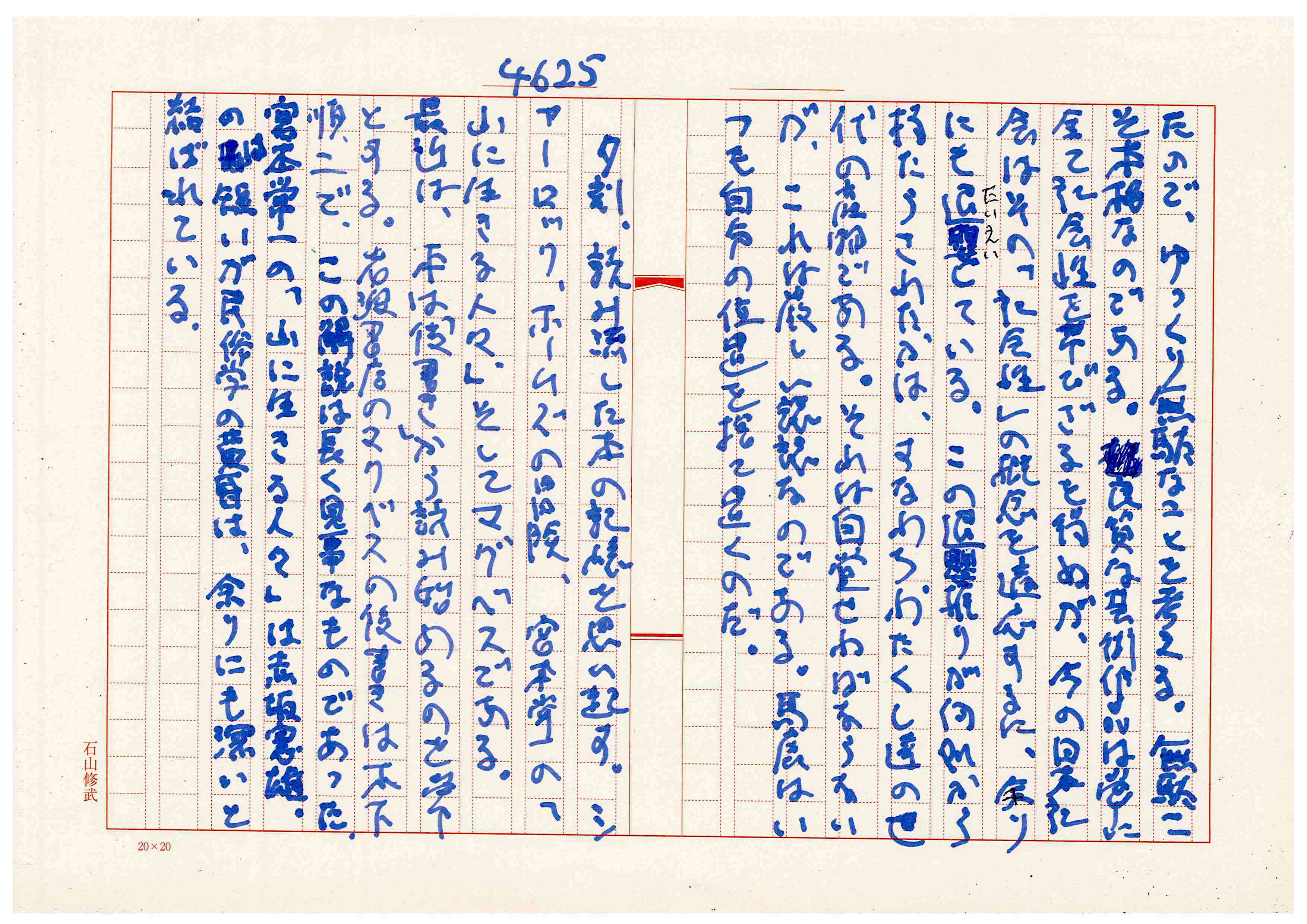

福島県猪苗代湖畔鬼沼エリアで三月から半年程を過ごす燕一族は少さな群であった。春の到来を告げる季節には鬼沼からは遠くに雪嶺が望まれた。

安達太良山群である。火山特有の姿形のはっきりした形姿を持つ、特に燕のやってくる季節の初まりには低山ではあるが白雪が山の姿を殊更に際立たせる。山の姿を北方に眺める。すなわち南方、鬼沼からの眺めは遠からず、近からずで燕には程よい。

ヒマラヤ内院ツクチェの山々、アンナプルナ、ダウラギリ、ツクチェ・ピーク、八千メーター級の山々の巨大さは、その巨大さに於いて列島の山々とは比較にならぬ。

燕だってそれは感待しているであろう。その山々の姿形がどのように知覚されているのかも知らずに、それは解りようが無い。しかし、想像してみることは出来よう。

巨大なヒマラヤの高峰、八千メーターを越え、七千メーター群は膨大な数にのぼる。それ等の大山岳は、ネパールの山岳民族は登高不能の山々であった。身体能力の限界を超えていたからばかりではない。

山岳民族のうちでも高度順応能力に長けていたシェルパ族の人々でも超高度を持つ山岳群は登頂するためのものではある筈もなかったのである。登ろうとする意欲は未知の世界を暴こうとする、誰にでもある好奇心をベースにしている。ネパールの山岳民族の身体的資質は超高度に於いてヨーロッパアルプスで生まれ、育った職業としての登山家たちよりも、恵まれていたであろう。ヨーロッパアルプスを舞台にスポーツとしてのアルピニズムは生まれ、そして育った。あらゆるスポーツはより高く、より速く、より遠くへの記録を目指す。記録は数字で表現されやすく、しかるが故に競争が成り立ちやすい。

アルピニズムは競争の原理から生まれ、そして育った。ネパールの山岳民族にはそれが無かった。巨大極まる雪嶺は登るためにではなく、畏敬の対象であった。

アルピニスト達が目指した山々はスイスを中心にイタリヤ、スペイン、オーストリア他の国々に渡り広がっている。

スイスという山岳国家は、古くは酪農を基幹とした食品、飲料を中心にして国家を形成したが、それと同時に金融、換金為替を許とする貨そのものを商品とする巨大な金融国家として世界に地歩を築いた。パナマ等の中米国家商社、貿易会社、船会社の脱税まがいの商法くぐりで、実体の無い商業資本の本社機能が集中したのに対し、スイスはその国策により、あくまでも個人の巨大資産の合法的ではあるが、非倫理的ではある隠れ金庫として機能したのである。

スイスは海洋を持たぬ。つまり港が無い。しかるが故に物資を中心とする貿易が発達、成長するわけが無い。それ故に大きな複数の港が不要な貨の流通、ストックにより利を得ようとした。

商業と呼ぶよりも、商人の基本に驚く程に忠実であった。体積、重量の無いに等しい貨そのものを商人として取り扱ったのであった。すなわちスイスと呼ばれる国家は商人の処世を旨ともした。

ヒマラヤ内院のツクチェはカタリ族の集落である。カタリ族はネパールでは特異な民族である。何故特異であるか? 商人の集団であるからだ。

俗に、タカリ族は山国ネパールのユダヤ人であると言われる。利に敏であり、土着の固定され流動性に欠けた土地への愛着心が薄い。つまり端的に言えば民族としてのコミュニティ意識よりも、個々別々なケースが発生することが多いマネーの世界の即物的関係を優先させる。共通の意識とも呼べる論理を共有するからである。それ故に同族意識はあるにせよ、それを最優先させることも無い。定住意識も強くない。現実の利便、そして商いの流動を旨とする。つまり生き方の骨格らしきが“渡り”なのだ。

族長の血統を継ぐ、ジュニーにして然り。マザーの死を待つ人の家からの渡りである、ヨゼフも更にその性格が歴然と表われている。勿論、ヨゼフのティーチャーであったツクチェの、良く英語をしゃべるシャーマンもそうだ。

彼等の多くは良く鳥族の話しを聴き分ける。アフリカからの渡りである巨鳥カラン・コロンのしゃべるのをジュニーは聴き分けるのを知るし、ツクチェ村の子供たちは皆、燕のしゃべるのに耳を傾けるのである。

燕たちだって、それを知るから村人の生活圏に巣を構えるのである。学校の平屋根の庇の下は最も燕たちが巣作りを好む場所であったし、今も、これからもそうであろう。

ツクチェ村の家々、つまりカタリ族の家は全て平屋根である。カタリの気質がそおさせた。ツクチェの冬の風は暴風に近い。ヒマラヤおろしが谷筋に集まり、人間を吹き倒す程の猛威をふるう。降雨に対する工夫の表われである切妻屋根は風の抵抗が強くて選ばれなかった。それに平屋根は平坦な土地が少ない内院では、人工の土地として麦や辛子の脱穀や干し場の作業場としても使えたからだ。

ヒマラヤ内院に限らず、後にそう呼ばれたネパールの深い谷、あるいは高い山岳民族は、その多様さに於いて世界に類を視ぬが、その大半が、謂ばほぼ全て、先住民族であった。その地球上の特異性を彼等は少しづつ自覚し始めている。

それに平屋根の端部には燃料としての木枝がキチンと棚状に積み上げられ、分厚い低いヘイ代りにも使われた。子供や赤子が屋根、すなわち人口大地から落下したりも、小動物の侵入もそれで無かった。

初期の渡りでは燕たちは猪苗代湖を中心に、その北西南と幾つかの集落を巡り飛び、巣も構えた。やがて東岸の浅瀬に広々と葦が茂る鬼沼間近に定着するようになった。六戸程の湖での漁と小さな田畑の農耕を営む人々の民家に寄宿したのである。牛や馬を共同で飼う少し大きな畜舎もあった。

何年かの時間が流れた。小さな集落は浅い、谷とも呼べぬ線状の窪地の北側の縁に、それ程離れずに点在しており、南のいささかの平地は稲作の田や、雑穀を得る小畑もあった。

アイヌの人々が、それよりも古く、しかし歴然として先住民であったのは、そんな新しい小集落とは別の、もっと森に近い場所であった。彼等は自分たちで森の樹を切り倒し、素朴な材を作り、ナワでそれを結い小屋状を作り出し家の形とした。チセアカラと唄われた森の小屋作りであった。アイヌは狩猟採集生活を主とする民であったから、大地に固定した家を作る執着はそれほどには無かったのである。

縄文時代のささやかな遺跡が大きな湖から歩いて20分程の処に在る。そこには沼があり、それが鬼沼である。

磐梯山の大爆発は三万年前から二万五千年前とされる。地球深層のマグマ噴火であり、地球規模での大噴火であった。円錐形であったろう山頂は吹き飛び、流れ出るマグマが幾つかの河川の流れをせき止め、今の猪苗代湖の姿を作った。磐梯山の山容と湖の姿は密接な関係を持つが、その関係は近代の時間の崩落の速度にも似たものからではなく長い長〜い有史以前の人間不在の時間が作り出したものである。鉱物学的時間だ。

燕たちが鬼沼近くの民家に渡り始めてからしばらくして、田畑を挟んで対面する小さな山の南の斜面に人間たちが手を加え始めた。先ずは小さな金属製のパイプ状が2本転がされた。小さい直径2メーター程のパイプ、長さは8メーター程もあったが、それは水の浄化装置として使われるもののようであった。より大径の方の変形パイプは巾6M弱、高さが3.5M程でこれは人間達の作業所として作られたものらしい。大きな方の、ひしゃげた形の方の上にはやがて金属の平屋根がかけられた。平屋根の上には土が厚く乗せられ、作物が植え込まれたりした。

燕たちはツクチェの平屋根のようだと想い、やがてその平屋根の下に巣を作り始めた。パイプ状の洞穴と土が乗せられた平屋根の間の、それはかなり広い面積を持つものであったが、燕たちの好む処になり、多くの巣が毎年作られ続けたのであった。

そこには少なからず日本人には非ずの外国人も出入りしていた。ドイツ人たちも仕事に励んだようだが、彼等は何と手製の水の流れと、それはそれは小さなダムをビーバーの如くに作った。これも自家製のカマで焼いたらしい炭がかなりの量を浄水装置のパイプ状タンクに投げ入れられた。

燕たちは、その一部始終を見守り続けた。彼等は人間たちがそおして不思議な働き方をするのを視るのが好きだったから。

この場所での人間たちの動きは燕たちの巣づくりの有様に似ているなと直観したからだ。

燕の巣の群れからは安達太良山が視えた。上の平屋根に上ると磐梯山も間近であった。二つの山の姿は燕には良く似て見えた。

ツクチェから視える神の山、ブルギリに似てるなと燕たちは喋り合うのだった。

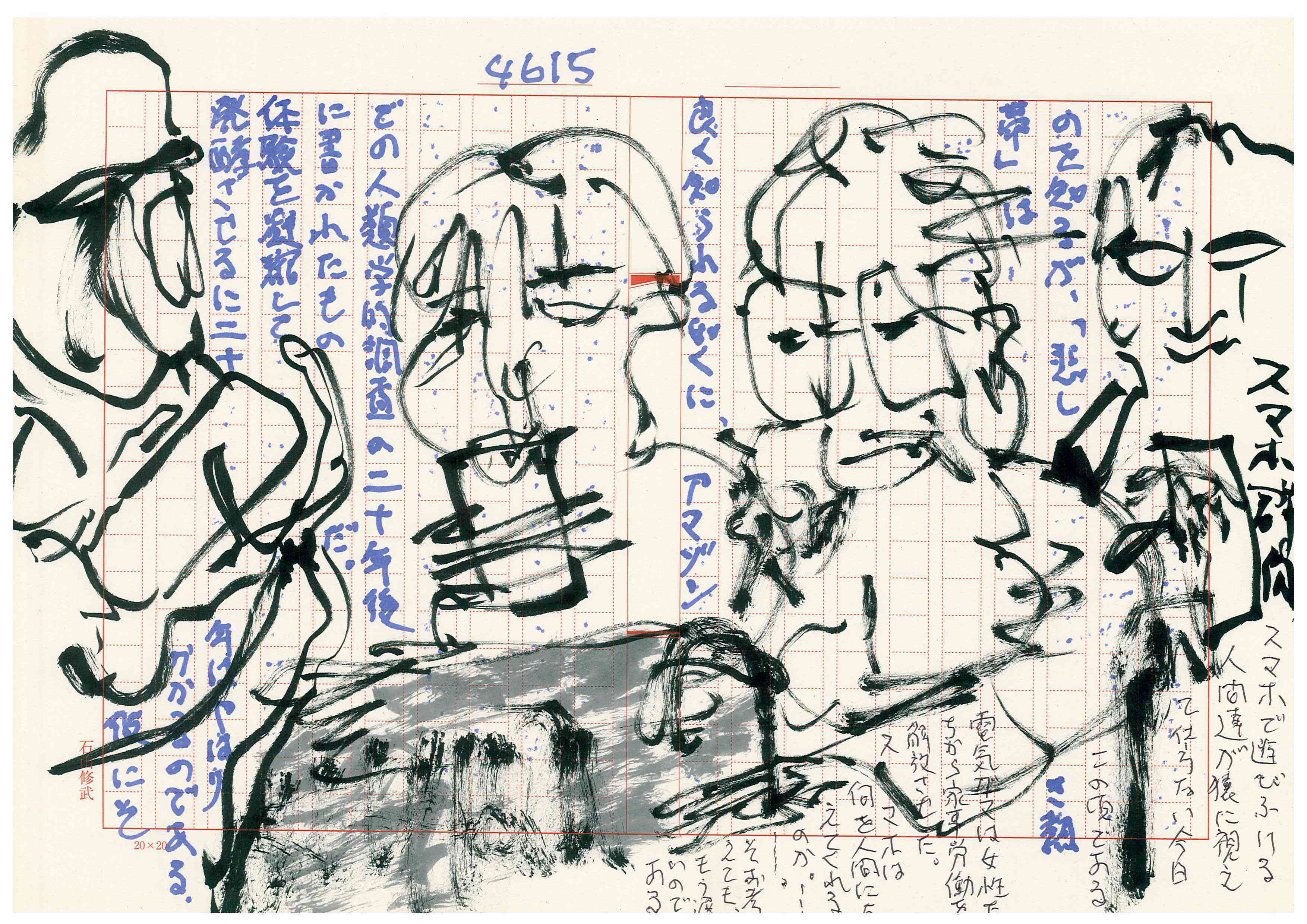

ジョージ・オーウェルが描き出した世界は、現在の日本人が、すでに支配されている情報資本主義世界への批判であった。それ故に古くて、新しい。

わたくしが世田谷村日記の余白に描き続ける人間像の如くに、いっときもスマホの画面から目を離さぬ、均一化された情報の奴隷群風景である。オーウェルの批判はスターリニズムの全体主義への批判であり、今ではその奇形とも呼ぶべきポピュリズム批判に通じる。

技術の一方向への進歩は通信産業に於いて、特に消費者と呼ばれる市場形態の均一化を求める。今更、言うまでも無いが均質化=過度な標準化は市場が一律の許にコントロールされることを望むからである。多様化が個々の小市場で、スローガンとされようが、そんな多様化には深い個々人の希求とは結びついていない。大方の個々人=消費者は実ワ、均質化の一律を深く個体内に秘め、望んでもいるのである。

現代の日本列島の住宅群を金魚鉢に例えようとするわけだが、詳論に入る前に、少々この金魚鉢の例えは古めかしくって、それこそ今の読者には古過ぎて解らぬだろうの、疑問が生まれた。

その疑問は、そもそも金魚鉢を知らなくってはこの論が成立しない類ではない。でも伝わりにくいだろう。始めたばかりで論のタイトルを変えるのは、見通しの悪さを嘲笑されるだけだ。それ故に、しばらくはタイトルの変更なしに進めてみたい。今更、嘲笑を恐れる事もない。

わたくしは一九四四年生れで、物心ついた小学生時代を都下の、多くの引あげ者家族が住んでいた三鷹市に住み暮らしていた。出生は岡山県備前矢田である。母の故郷だ。古井川の二重であった土手の外側に母の生家は在った。ここでの生活の一端は古い写真他で知るしかないが、母の故郷への愛情はわたくしにも乗り移り、それはそれは美化されている。

母は東京に居たのであろう父に嫁ぎ、一時期埼玉県熊谷に暮した。寺の離れであったような記憶がある。母は父の母とうまくゆかず、わたくしを連れて家出した。荷物を引き、わたくしの手を引いて歩いた田舎の一本道は記憶にある。何処の駅であったか一泊か二泊して、知り合いのつてで三鷹市の上連雀にたどりついた。

六軒長屋の北端の小家であった。北に秩父の山並みが青く、西に八幡神社の大きな黒い森があった。

注 私家版のアニミズム紀行2であったかに記したので繰り返さぬ。

内風呂は無く、小さな共同洗濯場の前には、これも小さな原っぱがあった。

小さな原っぱはガキのわたくしには大きかった。そこでヤンマ取りに明け暮れた。紙芝居のオジさんが自転車でやってきた。黄金バットを話し聞かせ、怪しいアメ玉を売った。

金魚売りのオジさんも、沢山の金魚鉢を大型のリヤカーに吊してやってきたりもした。

「キンギョえー、キンギョ」

の呼び声を憶えているような気もする。

やがて、父が母を追って同居した。母は気が強く、普請道楽の貧乏服の持主であったから、やがて六軒長屋を脱出して、三鷹駅近くの上連雀に引っ越した。

ここ迄は金魚売りのリヤカー屋台も良くやってきた。一九五十年代の初期、東京郊外の住宅地の一片の点景物であった。町には傷ついた兵士たちの白い装束も、軍帽も珍しいものでは無かった。町には米軍兵士相手のBarもあり、通りで兵士たちと抱き合う女性の姿も、傷痍軍人達の姿同様に町に融け込んでいたのである。

一九五十年代は赤裸々に敗戦国日本は米国の植民地の姿を露はしていた。

そんな都市の植民地風景の猥雑の中に、金魚売りのリヤカー屋台は、今思えば(当時はそんなことは思いもつかなかった)実に日本的風景としてシュールレアリズムそのものであった。

その鉢の水挿注し口は、朝顔の花の如くに、青や赤で色彩られていた。恐らく、東京の焼夷に生き残ったか、急速に、それこそ復興した町工場で、雇主も職人達も作れる喜びで見境いも無く、作ってしまったものなんであろう、アノ金魚鉢群は。

金魚鉢の住み手である金魚は歴然たる中国独自な文化の産物であるから、金魚鉢のガラス製品もやはり中国産であるとするのが自然だ。

しかし、かつて郊外都市の貧しい、それでも文化であった風景とモノの関係から眺め返せば、やはりいかにもな日本的風景であった。繰り返すが、貧しいシュールレアリズムであった。

金魚鉢は下町の工場の産物であったが、それが行商人のリヤカー屋台に引かれて、これも又、貧しい風景であった(今もそれは貧しいバラック風景であり続けている)復興期の住宅地を通り抜ける時、それは実に美しかったのである。

二〇一九年十月十二日

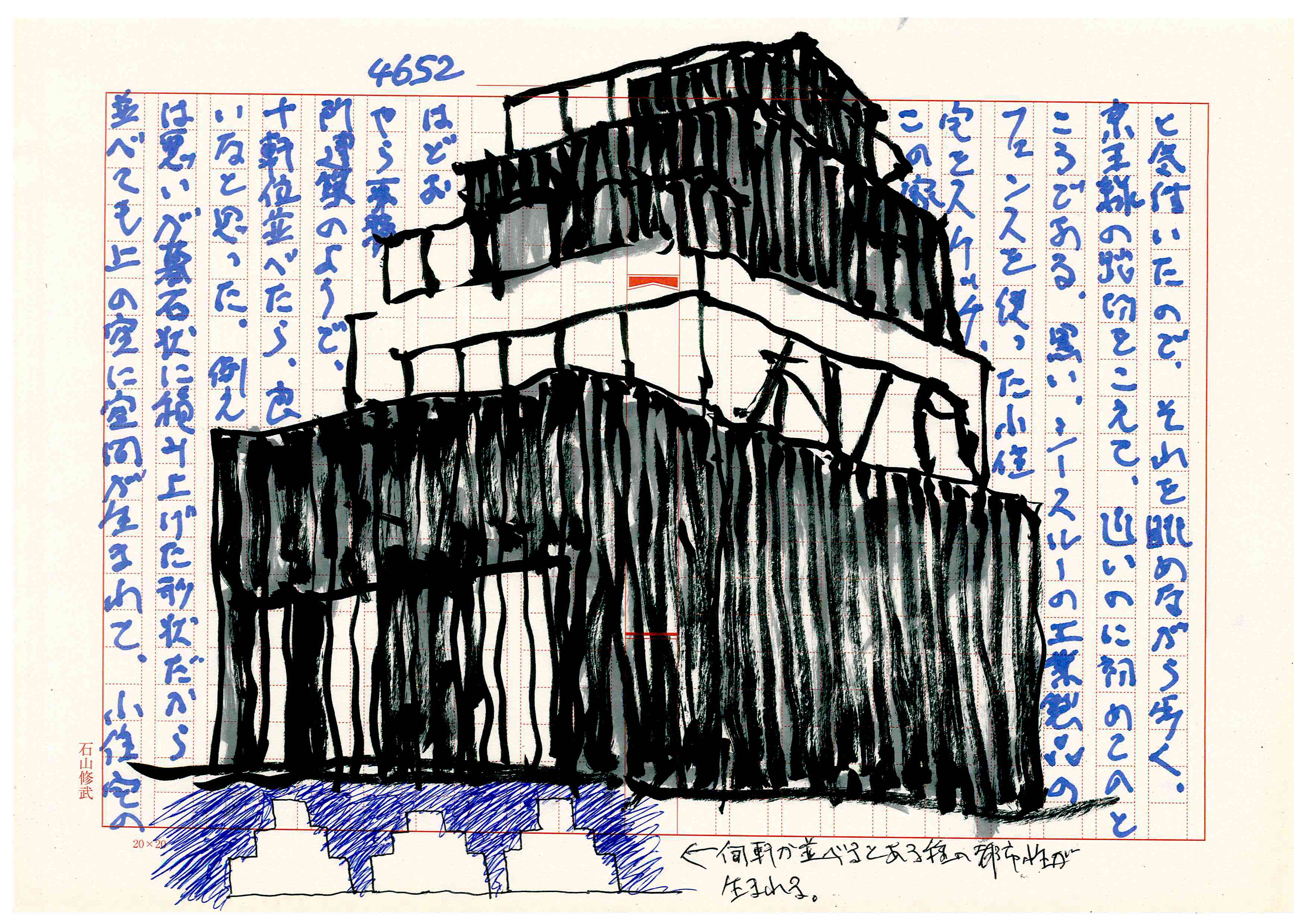

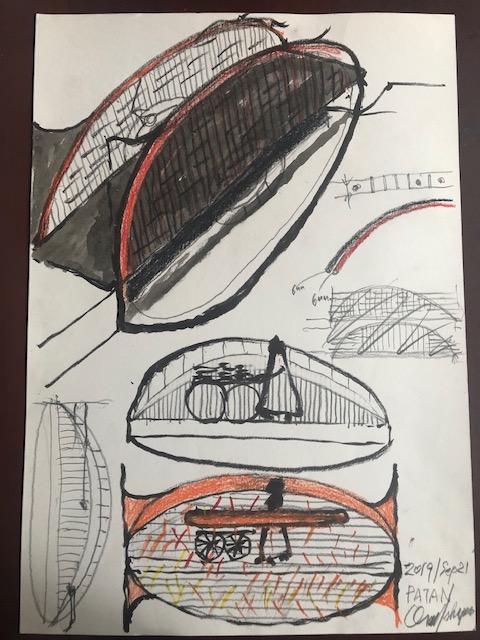

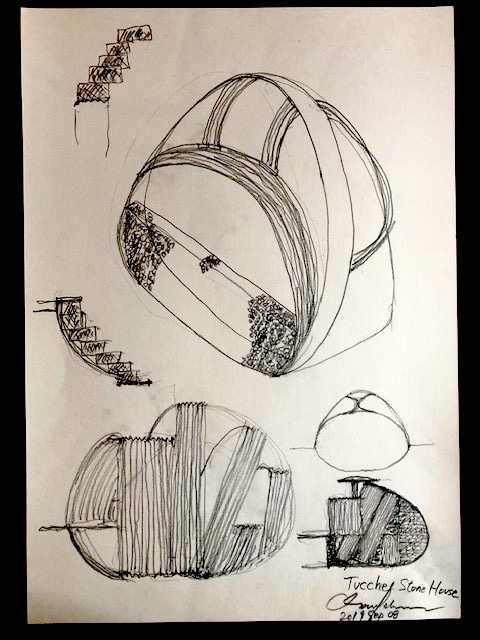

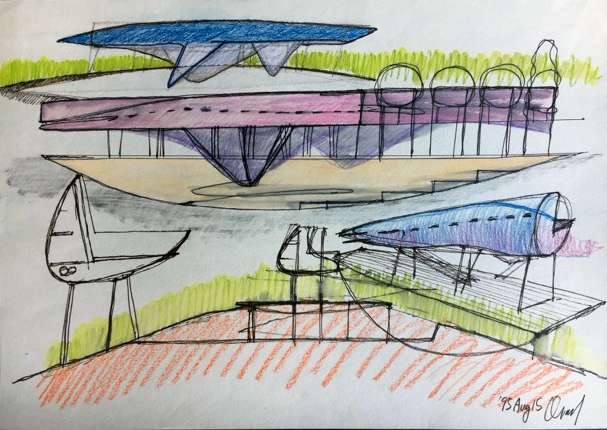

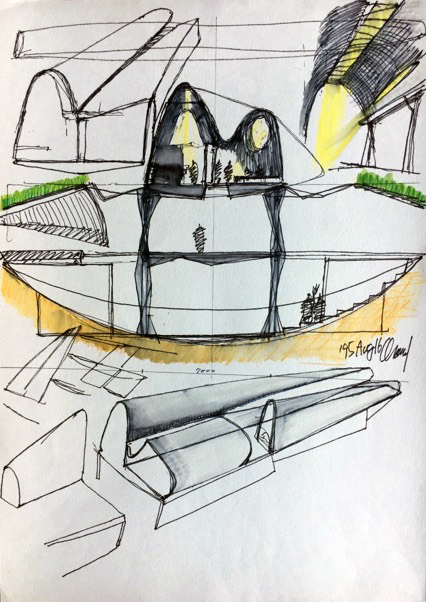

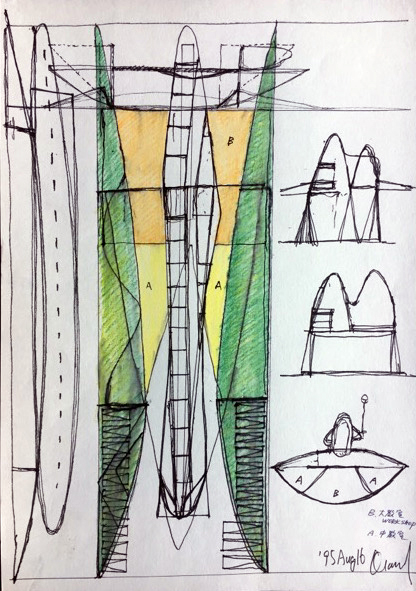

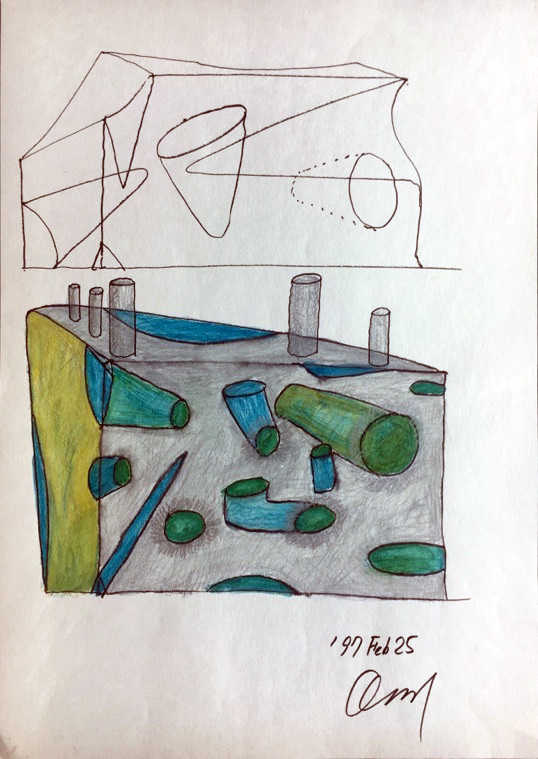

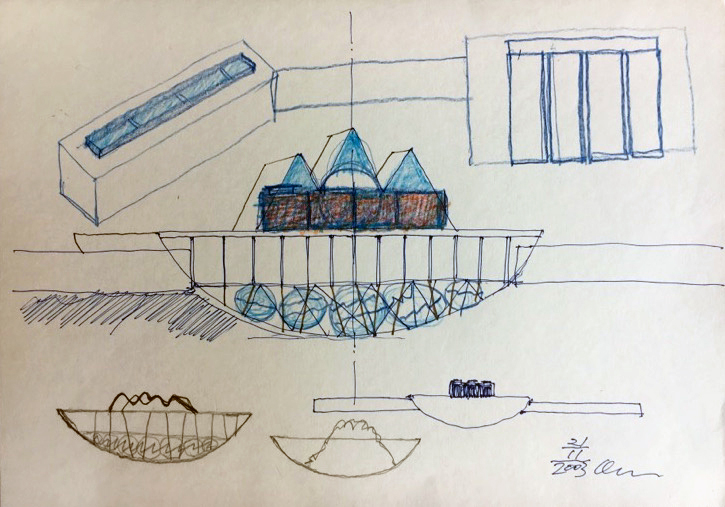

「キルティプールの家」二〇一二年七月二十五日と「ツクチェ、石の家」二〇一九年九月八日のスケッチ(計画のための備忘録)との間には、七年と少し計りの時の経過が在る。

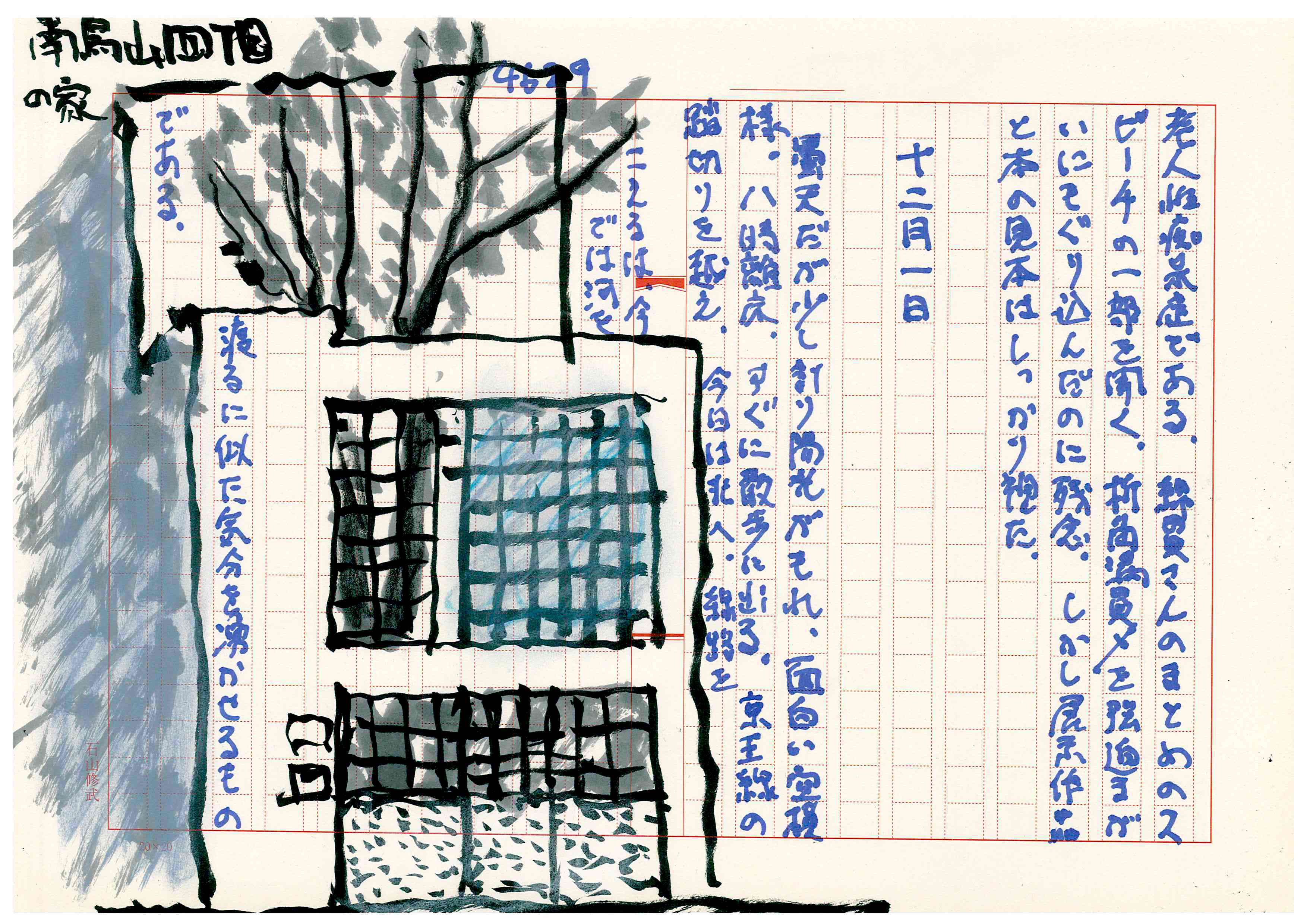

わたくし自身は二〇一九年九月現在、世田谷村と呼ぶマア家らしきに住んでいる。マア家らしきと呼ぶのは普通「家」と呼ぶにはチョッと無理があるかなと考えるからだ。わたくしは家らしい「家」がとても嫌いなのだ。

嫌いなのは何故かと言えば、日本の都市部における家は全て異常に小さい不自由なモノだからだ。物理的に建てられる家は全て「土地」に規制されている。宅地の値段は世界の水準と比較すれば、奇形と言う程に高い。であるから「家」はその高額過ぎる土地の附属物の如くに、つまり余りとして作られ続ける。例えばこれは盆栽の小木に酷似する。

中国人は自然を率直に模倣する(すなわち芸術の根幹)のを避ける嫌いがある。人工の極地を追い求めようとする。カエデの樹に桜を接木しようと執ように試みたり、桜と竹を接木したりを試みる。人工の極、すなわち、ヨーロッパ人の指摘するところの俗悪のきわみ、キッチュである。

金魚は中国人の発明物であり生体である。まさにゴールドの色をしたり、金銀とり交ぜたりの極彩色にきらめいたり、形も異常にグロテスクなモノまで遺伝子操作で人工的に作られた。

日本の都市部の家の作られ方に同じである。土地の値段が高額過ぎて、上物としての住宅にはそれ程の金が配分出来ぬ。勿論、土地だって異常に小さい。特殊な金魚と同じに超高額商品である。土地と上物としての住宅が混成して成り立つのが「家」である。

であるから「家」なるモノの実体は(すなわち商品としての構造)土地に生えた珍種のキノコやカビの如くなのである。昔、建築家の篠原一男は民家はキノコであると喝破した。名言であった。がしかし、今や彼の如くの建築家らしきが設計デザインする住宅は都市部に於いて全て、キノコならぬ金魚なのである。

当世風に金銀混ぢりは視えぬ。色だけは白っぽく、モノカラーに化粧されてはいるが、アレは金魚の変種なのである。

現代の住宅は、それ故に、小さな商品としての区画に乗せられた金魚鉢みたいなモノである。昔、金魚鉢は仲々愛敬があったが、今は四角い水槽である。

勿論、中には水が入り金魚や、熱帯魚やらが飼育されている。ユラユラときらめいたりもする。すなわち金魚鉢である。

現代の住宅は集合住宅が主流であり、一戸建はすでに番外地の商品であろうが、その集合住宅(マンションと呼ばれたり)のワンユニットは家なのである。それ等を含めて、全て金魚鉢なのだ。

金魚鉢の中の水は空気であり、それも人工的に作られ始めている。人間たちはそこで何時の間にか飼育されている。ジョージ・オーウェルの世界である。

遠くへ飛ぶのを好むツバメの一族は山の学校でティーチャーに短い挨拶をした。

ジョゼフはツバメの言葉も知る。まだヒマラヤ内院の山の学校は乾季の只中であった。

「ジョゼフ、子供たちも良く喰べて育ったし、飛行術も学んだから、これから東の島へ移るよ。」

「そうか、気をつけてな。」

「君も。又、雨季明けには帰るから。」

ツバメにも様々な一族がいる。ネパールと全く同じだ。大きな谷、大きな尾根を越えるとちがう言葉の、ちがう一族がいる。

ヒマラヤ内院の、山の学校は沢山ある。ツバメが作る巣の数ほどではないが、それに近いだろう。

ジョゼフはツクチェの山の学校の先生だ。いつから先生になったのかは、それ程に大事な事ではないので覚えてはいない。気がついたら、小さな山の学校で、子供たちを教えたり、一緒に遊んだりの生活であった。

ここだけの先生ではない。カリガンダキ上流の寒村三ヶ所の先生をかけ持ちしている。一ヶ所二日づつ、とどまって子供たちと一緒する。週の残りの、たった一日は相変わらずの独人の日と決めている。

今は、カトマンドゥからパブリックバスで三、四日でツクチェには辿り着く。歩いたら、そうだな、その3倍くらいの時間がかかるだろうな。

山の学校は、それぞれの場所で少しづつ事情は異なるが、ヨゼフの給料は、一万五千ルピー、山国では大金である、ネパール政府地方局から、ほぼ定期的に支払われる。

ヨゼフは生まれた時から英語を耳にしてきた。コルカタのマザーの家で、沢山の修道女たちに育てられたからだ。

コルカタのマザーの家には修道女が、ほぼ百名いた。ヨーロッパ言語圏の人間が多かった。それで極く自然に英語を見につけた。ヨーロッパとは言え、狭いけれど多様な民族、言語であり、修道女たちの英語も、それぞれに皆、ちがった響きを持っていたけれど、ジョゼフはそれをよく吸収した。

ジョゼフは男の子だったけれど、身の廻りは修道女ばかりの、やはり女言葉の世界だったが、いつの頃からかジョゼフは自分でその我身が負った異形を少しづつ修正した。

マザーは小柄な人であった。多くの修道女たちを率べねばならず、それは並大抵のことではなかったから、マザーの言葉は次第に男の言葉に近くなった。むしろ軍人たちの士官風のリズムと歯切れを持つのを常とした。

ジョゼフの母は早くに亡くなった。それから一人切りの生となったが、身の廻りには女性ばかりで独人になるヒマも無いくらいだった。

ヨゼフの発する言葉の音の響きは、まごうことなく男性のものであり、言葉の形は女性のものと言う。男性女性が心の響きを合一する如くの音声が自然に作られたのであった。

それぞれの山の学校には、ヨゼフと同様に父母を持たぬ子供たちが、決して少くはなかった。彼等は、形式としては社会主義化した政府の方針もあり、里親制のもとに育てられ、そして教育され、されつつもある。

里親制とは十四才に成長する迄の全ての(建前としてはであるが)子供たちに、制度としての親を割り振り、その生を育くむゆるやかなシステムである。

実質的に親の無い子供たちには毎年三年間一万ルピーが用意される。実体は政府支給額はただの八百ルピーであり、不足の極みである。それをアッパーミドルクラス、端的には生成しつつある市民ブルジョワジーに負担させようである。

ネパールのみならず、これは政策の枠外で中国大陸南部の実質的に資本主義化しつつあるエリアでは、更に大きく実現されてもいる。一人、あるいは一家族の実業家(富裕層)が百数十名の子供たちの里親となるの現実もあるのだ。

子供たちが十四才に成長すると、この制度、ゆるやかなシステムは打ち切られる。十四才からは、もう大人でもあるから自分の生は自分で切り拓くべきだの考えからである。

ヨゼフは十才まではマザー・テレサの家で育てられ、幸運にも身近なスケールでの女性達による英語での教育を受けた。ほぼ、生れたての年令でもあったから、それは奇跡に近い形で身についたのだった。

マザーの家、つまりは死を待つ人の家で育てられたから、ヨゼフは実に類稀れな能力を持つ人間として育った。

両親を持たぬ時間が余りにも長かったので、ヨゼフは独人にも強い人間になったのである。

更に人間には非ずの動物たちの声を聴き分ける才も育った。

特に、鳥たちの声をよく聴き分けた。更に少年期を経て、大人になり、ツクチェでの育ての親でもあった、ティーチャーからも色々と学んだ。ティーチャーはヨゼフが良い耳を持つことを見抜いたシャーマンでもあった。ティーチャーも又奇妙な事に英語をしゃべるシャーマンであった。

ネパールで最初の、と呼ばれる本格的な知識人でもあった人物がヨゼフのツクチェでの里親になったのだった。

大人になったヨゼフは、彼のそんな生を良く知らぬ人々からは、何処に在っても異邦人=単独者であった如くに目に映ったようである。

日照りの乾期も、雨続きの雨期もデクの棒で、独人であり続けた。でも、山の学校の子供たち、そして、動物たちからは愛されたのだった。

ヨゼフにしばしの別れを告げたツバメ一族は東へと飛んだ。山の学校の子供たちの数と同じの少ない数であったから、隊列は組まずに飛んだ。

ツバメは小さい身体であったから、高い高度は不得意であった。だから、五千メーターにも満たぬ、カリガンダキ上流のムスタンの峠をこえた。

中国本土はツバメは近年若干飛行は困難であった。カスミ網やら何やらの大量仕掛けで低い処を飛ぶことが出来なかったからだ。そればかりではない、風に敏感なツバメは風の汚れにも鋭い感覚を持つからだ。中国ではむしろ寒村地帯よりも大都市近くが安全なのだった。農村エリアの空気は化学肥料により汚染が進んでいたし、食物の虫も少くなっていた。

先ずは勝手知る、メコン源流の流れに移り、水の流れと連動する大気の流れに乗る。それから、揚子江に乗り移り、大河沿い、あるいは海沿いの都市を次々と渡った。都市に近附く程にゴミも多く、それ故に食料の虫も多かったのである。香港近くから台湾に渡る一族と、更に北へ飛ぶ一族とは別れた。韓半島の国境、南朝鮮と北朝鮮との国境は人間たちの不可侵な鳥や小動物にとってのパラダイスの細長いエリアが在り、そこを渡りの休息場にするのが、長距離の渡りにも、中距離の渡りにも共に流行であったんだね。

台湾に渡る一族は風と海流を利用するに長けた一族であった。それに丁度良いくらいの位置に島々が点在してる。

そして、ツクチェの山の学校を宿とする一族は、日本列島を東に飛び、途中の地形に合わせて北へと進路を変えた。

二千十一年以降、大型の渡り鳥も、小型のそれも飛行ルートは変えざるを得なくなった。火山の爆破噴火、噴煙よりも余程深刻な風の流れの汚れが急速に進行したからである。

渡り鳥がわかりやすい目印にしやすい巨大な河は無いけれども、海と陸地の境界である海岸線は、大河と同じく渡り鳥たちの眼と空気そのものへの感応力、方向感知力には得がたいラインであった。

それが一切、役立たぬものになったのである。まだ、十分に飛行体験をつまぬ幼鳥には、親鳥たちからアノ、エリアには近付くなの警告が発せられ、広く共有された。

空を自力で飛べぬ人間たちは危機に鈍かった。鳥たち、特に渡りの力を持つ種族は、それとは格段に鋭く反応した。渡り鳥たちの、渡りの本能そのものは子孫の保全繁栄に在る。その大目的のために大移動をなすのである。だから、移動をさまたげるものには、人間のつくり出したものであろうと、より大きな自然の力がそおさせたものであろうと、敏感きわまるのである。

列島の東北部、その太平洋岸には、渡り鳥たちに巨大な警告が発しられ、すぐに共有された。

鳥たちの本能は、人間たちよりも余程深く野生の鋭さを持ち続けている。それ故に、人間たちよりも余程長く種を保存し続けたのだ。この大警告は深く鋭く鳥たちに伝えられた。我身だけに非ず、子供にも、孫たちにもその大気の危険さは及ぼし続けるのも伝わった。

鳥たちの、空を飛ぶことの神秘、そして、渡り鳥たちの地球感覚とも呼びたい自己の位置把握力、感知能力の神秘はいまだに充分に解明されてはいない。

二千十一年以降、一五羽程の少数ツバメ一族は海岸沿いの気流に乗り続ける渡りの道を変更した。巨大な排気塔十数基が、そして鉄塔も目印にはなっていたが、大昔の自然の形を再び目印にすることにしたのである。

山頂が大きく噴火によってなのであろう。破壊された特徴のある山と広い湖が印となった。ツバメ達と人間達と、どちらがより早くこの広い湖近くで暮らすようになったのかは知らぬ。ツバメは巣づくりと、子育てに上手に人間達の生活を利用する習性があったから、ほぼ同時に、その共生を始めたのであろう

湖の西岸、大きく破壊された山の裾野には多彩な色をした小沼群があった。人間たちは五色沼と呼んだ。ツバメや水鳥たちには避けられたようだ。黄やコバルト、そして朱色の水銀素の色をした水は鳥にとっては危険信号なのだった。

湖の東岸、南近くに、とても古い小さな沼があり、湖畔は浅瀬でヨシが広く生い茂り、魚も多く、それを食する鳥たちも多く暮した。地形からして、古くから人間達が、それ程多くはなく暮し続けたようである。古い生活用具である石器や、土器がそこには残されて在った。

人間達はこの沼を鬼沼と呼んだ。この列島の北部に多くある、人に非ず、生霊の仲間である鬼の名がつけられたのだった。名をつけたのは後から来た別の民族であった。この弓なりに曲った列島には古くから住み着いた人間達がいて、アイヌと呼ばれた。熊を神としてあがめてもいたから、北方アリューシャン列島を伝って大陸から移動してきた種族なのであろう。

鬼沼には、その実に小さな地形なりに、先住民としてのアイヌの人間達は連続して住み暮し続けた。

アイヌは狩の民であった。生物を狩り、それをうやまう人たちであった。

やがてアイヌの人たちは南方諸島、あるいは大陸、半島を経由した、これも又、ワタリの民族に追はれて北へ、北へと潮の如くに引いたのだった。

鬼沼の当りが、アイヌの人達による生活圏の、謂はば列島に於ける南限であった。

この弓状に折れ曲り、しなった弧状列島の北方からの先住民たちであった。

ツバメの種族は太古からの本能故に、先住民と呼び呼ばれる人間の種族を異様に好んだ。生物たちとの共生の術に長けた種族であったからだ。

ネパール全土とは言はぬ。大体ネパールの名をツバメは知らぬ。人間たちが便宜上付与している国家という妙な集合体の名でしかない。ツバメもツルもカランコロンも国境は無い。

ヒマラヤ内院ツクチェの山の学校で乾期を過していた一族は、ベトナム、中国大陸、朝鮮半島、あるいは台湾から南島諸島を渡り、猪苗代湖畔の奥沼で雨期を過し、ヒナを育てた。

渡り鳥特有の血そして心臓の鼓動の細妙、脳細胞の動めき、それをシャーマン達は霊性と呼び、文字を持たぬアイヌたちは単調極る、律動(リズム)を一切欠いた、メロディーのうねりとして唄い継いだ。

ヒマラヤ内院に限らず、後にそう呼ばれたネパールの深い谷、あるいは高い山岳民族は、その多様さに於いて世界に類を視ぬが、その大半が、謂ばほぼ全て、先住民族であった。その地球上の特異性を彼等は少しづつ自覚し始めている。

ヨゼフは今、四十二才。皆からティーチャーと呼ばれる。本名を知る者は少いのであろう。九才までコルカタ(カルカッタ)に居た。

三年程を、母親がいたマザーの家で過した。母親は重い結核患者で、半ば患者としてマザーの家で暮らしていた。

その名の通り、マザーの家は死を待つしかない困窮の極みの人々が集まり、病院の形式を持つにせよ、生きる見込の無い人々が、老若男女問はず、集団で暮らしているのだった。

十才の頃、雨期明けに、三年に一度、ベンガル地方で組織される、国境を越えての巡礼旅団に預けられて、ヒマラヤ内院へと旅立った。

マザーはコルカタに三ヶ所の、病院とも安息所とも分かちがたい場所を運営していた。ネパールにも数ヶ所、マザーの家はあった。カトマンドゥ盆地のパシュパティナート、ヒンドゥ寺院の聖地に接して、その一つのマザーの家はあった。二千十五年頃にネパール政府とのいざこざ、があり、撤収を命じられたとされる。ヒンドゥ教徒、あるいはその政治的パーティとの軋轢か。当時勢力をふるっていた中国共産党毛派との争いであったのかは、誰も口を閉ざしたままである。

ヨゼフの母親は、誰もが予測した如くに死を迎えたが、コルカタで亡くなる寸前に、そこから送り帰されたパシュパティナートのマザーの家が、どんなに楽園であったかを、ヨゼフに良く話したものだった。

「ヨゼフ、あそこには庭があったんだよ。広い庭だった。赤いメリーゴールドや、コスモス、それにヒナギクの黄色が入り乱れて、それは、それは美しかった。空気もここよりはズーッと良かった。ズーッと澄んでいたよ。空だって青かった。

幸い朝を迎えられた者は、皆、朝の光と庭の花が本当に楽しみだったよ。歩けるものは杖にすがって庭に出た。歩けぬ者も、地をいざって、はい出たものさ。

朝の光を顔いっぱいに浴びて、その温もりが本当にありがたかった。それだけで、ここに居るのが充分だったのよ。

広い中庭だったし、そこに居るのは死を待つ人間ばかりだった。でも、安らぎがあったよ。考えてもごらん死を待つのも、たっぷりゴハンを喰べて、そして死ねたのも、皆同じなんだくらいは、とおの昔に皆知ってる者どおしだったからね。

そんな事をしゃべったりはしなかったけど、皆、知ってたの。

明日は事切れようかの人が、ヘイのレンガの汚れを、それでも愛しそうに撫ぜていたし、花びらに手を触れたりしてた。そんな事は誰も、元気に動いたりしてた頃は、誰一人として、していなかったクセにだよ。生きて動いているモノは蟻でも、虫でも愛しかった。

隣りには身体がとけて、ただれる重病者だけの処があった。母さんは怖くて行かなかったよ。臭いも凄いんだと、そんな人達はチョッと運の悪さからなんだろう。生きるってのは様々で上も下もとめども無いんだから。」

ヨゼフの母親はそお話していた。それを何処で聞いたのかは思い出せない。コルカタでの事だったのだろう。

ヨゼフにはその話し以外にはネパールの記憶は無かったからだ。

誰からそんな話しを、澄んだ空気や、光り輝やく陽光や、色とりどりの花々の有様を聞いたのだろう? それでなければこんなに鮮やかに母親の話しを思い出せる筈もない。

ツバメからなのか?

母親はとおに死を覚悟していたから。いつも乾いた笑いを浮かべていた。その声にもならぬ笑いは、だからヨゼフに乗り移っていたんだろう。

ヨゼフは一人が好きな子であった。だんだんそおなったのでもなく、どおやら、生まれた時から、そおだったんだろう。

そして、誰もが、そお感じるのに不思議を感じないような、そんな子であった。二千二十年現在のパシュパティナートには、マザーの家には誰も居ないし、誰も内へ入ることも出来ぬ。鉄の金網で囲はれている。

歩いてすぐの処にはガンジスの小さな支流バグマティ川の小さな谷にかかる石橋があり、そこからは死人を焼くガートが見渡せる。ここのヒンドゥ寺院は聖地として知られるから、ネパールのヒンドゥ教徒は勿論、国境を越えてインド各地からも実に多くの人々が集まる。

ガート(焼き場)は正式なのは七ヶ処ある。石橋を境にして上流の三台程はカーストの高い富裕者達。老若男女を問はぬ。下流は貧しい人々が焼かれる。四台程ある。死んでも貧富の差は歴然としていて境界があるのだ。それを知るのは生きてる人たちだけ。

上流のガートの右岸はヒンドゥ寺院であり、その境内には異教徒は入ることが出来ぬ。左岸の段状の谷には、それこそ無数のシワのシンボル男根と女陰の石の造形物が林立している。シワ神は語らずして、死者達が焼かれて、その白紫の煙が天に昇るのを見守る。石のリンガは皆、富んだ者が喜捨したものだ。燃えつきた人体の灰はドサリと河に投げ込まれる。

石橋の下流にはそれを見守るシワ神もほとんど無い。ダラリと山裾が平地に消える。河も峡谷から、だだっ広い河原へと拡がる。河原には少しばかりの草の群とカラスの影が。焼け残りの、何がしかを拾い集める人間の姿もある。

四十年程の昔には、石橋の上から、子供たちが下の河の流れに、ドボン、ドボンと飛び降りて、日がな一日遊んでいたものだが、今は河の水量が減ってしまい、そおして遊ぶ子供の姿も無い。

焼かれる人間の数は、むしろ昔よりも今の方が多い。

四十年程の昔に焼かれていた人間の灰の流れに飛び込んでいた子供たち。あの子たちは、何が面白くって繰り返し、繰り返し、人体の燃えかすの灰が混じった水と遊んでいたのだろうか。

多くのパシュパティナートへの、世界中からの観光客は膨大な数である。石橋は人で溢れ返る。そんな観光客たちからの小銭欲しさの落下ではなかった。七、八名の子供の一人として「マネー、マネー」と観光客に金をねだる子はいなかった。

子供たちは、ただただ水へ飛び込むのではない。高見から落下するのが面白くて、それを続けていた。小さな身体を一直線に棒状にして、石の欄干を乗り越えて、水面へ落下する。ズブ濡れになって、人体を焼いている最中のガートにはい上る。ボタボタと水のしづくを垂れ流し、汚れたパンツや、下着を水で一杯にはらませて、ガートからはい上がり、石段を登り、又、棒のように身体を固めて、飛び下りる。それを繰り返したのだった。

あの棒状に固めた少年たちの姿は、そお言えば、まるでシヴァ神のリンガの如くであった。

あの子供たちの姿は今は姿を消した。あれは落下を繰り返す翼のない鳥の群でもあったな。

二千年になってから、パシュパティナートの表通りには、いかにも場ちがいな濃茶のレンガタイル貼りの豪華なアパートが林立し始めた。インドの東海岸ムンバイにキノコの如く乱立した超高層アパートのスタイルとは全くちがったモノだった。突然にである。この唐突さは中国大陸風でもあったが、更にはいかにもな現代日本風な様式も備えていた。

大金持のヒンドゥ教徒達が持主である。大金持であろうと、なかろうと死は万人に訪れる。国境を越えたインドの超富裕層も、同じである。ガンジス河中流のベナレス(バナラン)はガート群がある事で、余りにも有名である。しかし、インドの人口増加は今もまだただならぬものがある。アジア大陸の総人口の現実はいまだに把握され切ってはいない。知るのが皆恐ろしいからであろう。

共産党政権の一人っ児政策で、中国大陸の総人口は少しばかり抑制され、のび止まりに達したともされる。政策の一帯一路(新シルクロード計画と呼ばれる)政策は、総人口の西への際限無き移動計画でもあろう。いまだに人口が増え続けるインドでは、又、困ったことにモディ政権の、明らかな日本のそれを模倣したであろう、先行きの視えぬままの近代化政策が急速に始まったばかりである。ありとあらゆる近代化は経済成長、すなわち異常な人口増加を伴うのである。この対の足カセは地球上何処の地域も、それから逃れることは不可能である。

生者が増えれば、同じだけ死者の数も増加する。その数量の変ること無いバランス(対称)は永遠である。人間はそう呼ばれる生物である限り、とどまることの無い、これこそ自動回転の総体であり永久運動の端子なのである。

であるから、インドに於ける人口増加は、インドにおける死者の増加に全く寸分の狂い無く同じなのである。

優れた人類学者(注 クロード・レヴィ=ストロース)はインドのカースト制は新たな双頭の平等制への実験であったと指摘する。そして、それは失敗したとも。新たな平等制、あるいは、これも又、近代的思想としてのヴィジョンではあるが、ある地域すなわち様々に不平等な位置と拡がりを持つエリアの想定はそのまま国家を前提とするのだが、そのエリアでの格差無き平等らしきは、これは人口増加の状態ではあり得ない。むしろ、人口減少を基盤とせざるを得ない。極めつけのヨーロッパ・エリア特有の現象なのだ。

つまり、インド固有の問題である。インドに於ける死者の増加は、シンプルに言えばベナレスの、ガンジス河のガートの飽和的爆発を意味するのだ。ベナレスでのガンガ、ガートでの死体焼却は、コレワ、ヒンドゥーの儀式でもある。自己欲望の肯定の儀式である処に、とどめようのない集団の巨大な死への落下願望をさえ視てしまう類のものである。

ベナレスでの死体の焼却が破裂に近い状態になった故の、国境を越えてのパシュパティナートではあるまい。

しかし、パシュパティナートの広大な駐車場に溢れ返るばかりの数百台の巡礼者バスの有様、そして、死ならぬ焼却を待つ人の順番待ちとしての日本式豪華アパート分譲の群立、更には、マザーの家のシャット・アウトの全てはヒンドゥ文化の中枢の、グローバライゼーションへのただただの降下を表わしているのではあろうか。

シワのリンガ(男女の性の象徴)はやはり、ただの石の棒と、石の凹部に過ぎず、これも又、落下するただの物体か。

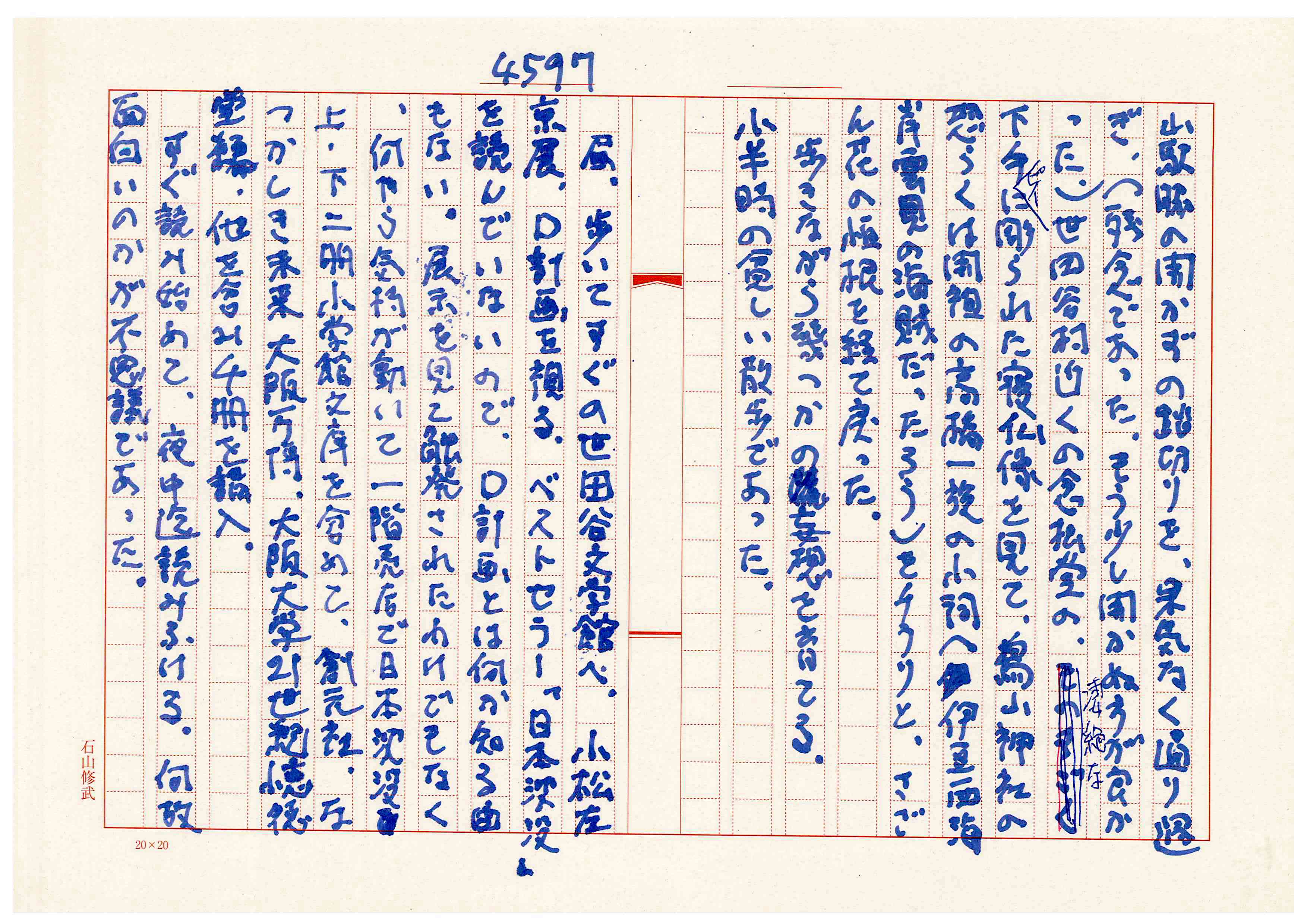

時系列を基準に選んだスケッチ群だけではどおしても、わたくしなりのまとまりがつかぬ。それで二千十三年の日付があるアルチ村でのスケッチを最後に附け加えようと考えた。だが、スケッチを机上に並べてみると、やはりどおやら唐突過ぎる。シュール・レアリズムは嫌いではない。むしろ凡庸な日本画の数々(例えばシルクロードの平山郁夫)と比較すれば心ひかれる。でも平山郁夫の画の平板な感傷よりも、一般的には俗悪とされるキッチュの類の東郷青児や伊東深水、あるいはそれよりも更に俗悪であるらしき風俗画(日本の)などにはシュール・レアリズムを感得してしまう。わたくしの美術品らしきへの選択眼にはどおやらそんな傾向がある。この傾向は今更変えられぬであろう。下劣も俗悪も模倣してた方が良いのである。であるから一番の好みはプリミティーフすなわち素朴画家と呼び呼ばれる類の一族である。まだ暴論の域ではあるが岡本太郎のモノはプリミティーフに属するであろう。岡本一平と岡本かの子の間に生まれた才質である。パリ時代に良からぬ知識人たちと交じり、妙なクセ=思想らしきをを身につけたけど、「太陽の塔」は実にプリミティーフではあるまいか。そんな実に素朴きわまる本音をもって、資料の選択を振り返ってみる。

もっと素朴に、つまり正直にやった方が良いとなった。正直を続けるとバカと呼ばれよう。模倣でもバカでも良いけれど、やはり時にはバカな現実から浮いてみたい。

それで結局三点を選んでみた。

以下に簡略に述べる。時系列の基準を外したら地理系列らしきが出現した。歴史と地理である。

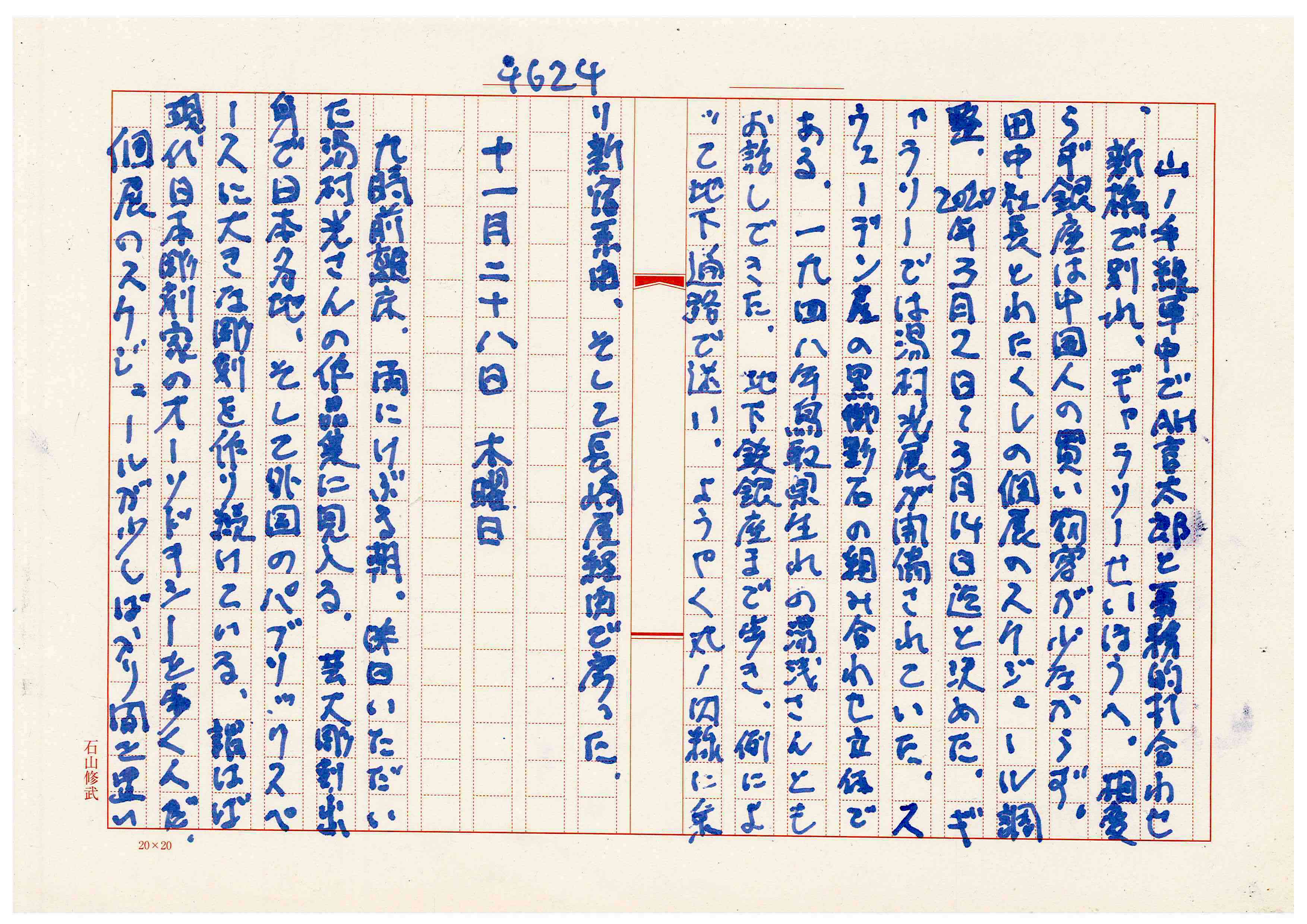

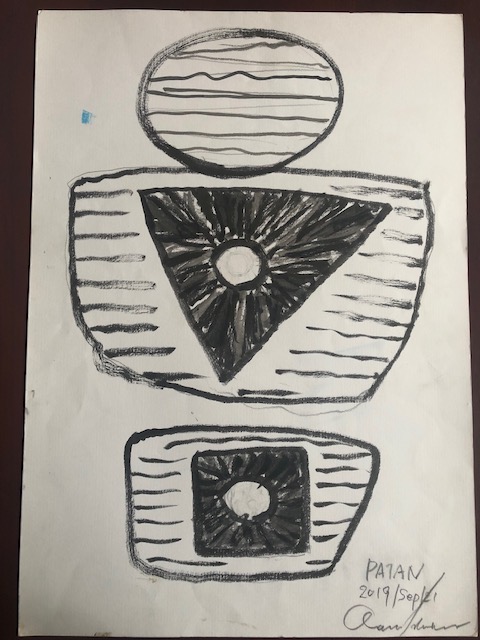

一、パタン市ネパール国立ギャラリー(博物館)でのスケッチ。二千十七年十一月

このスケッチの下部に、恐らくヒンディー神話中の船が現われている。パタン市内には船(木造大型船)の形をファサード(正面)に持つ寺院もある。

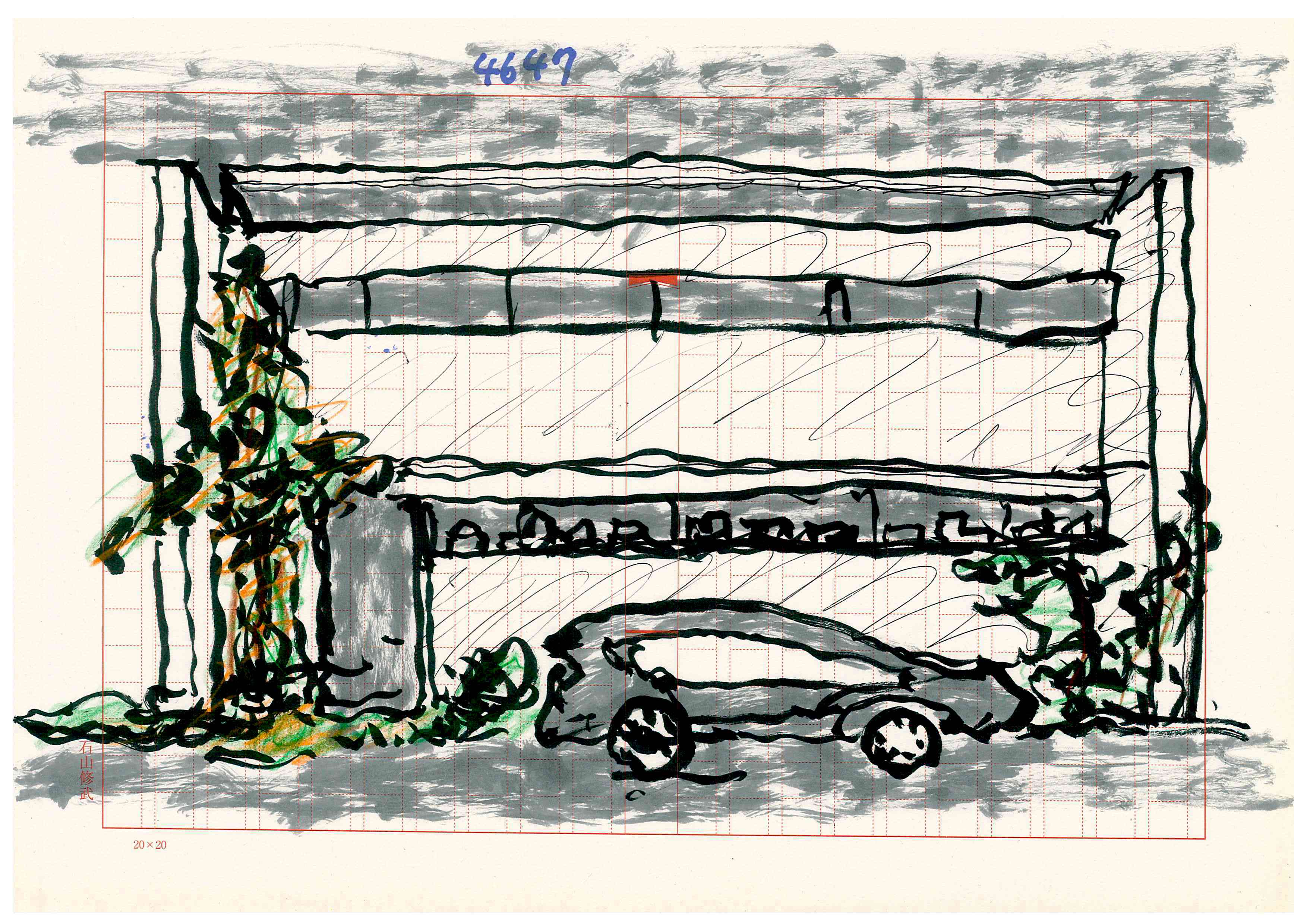

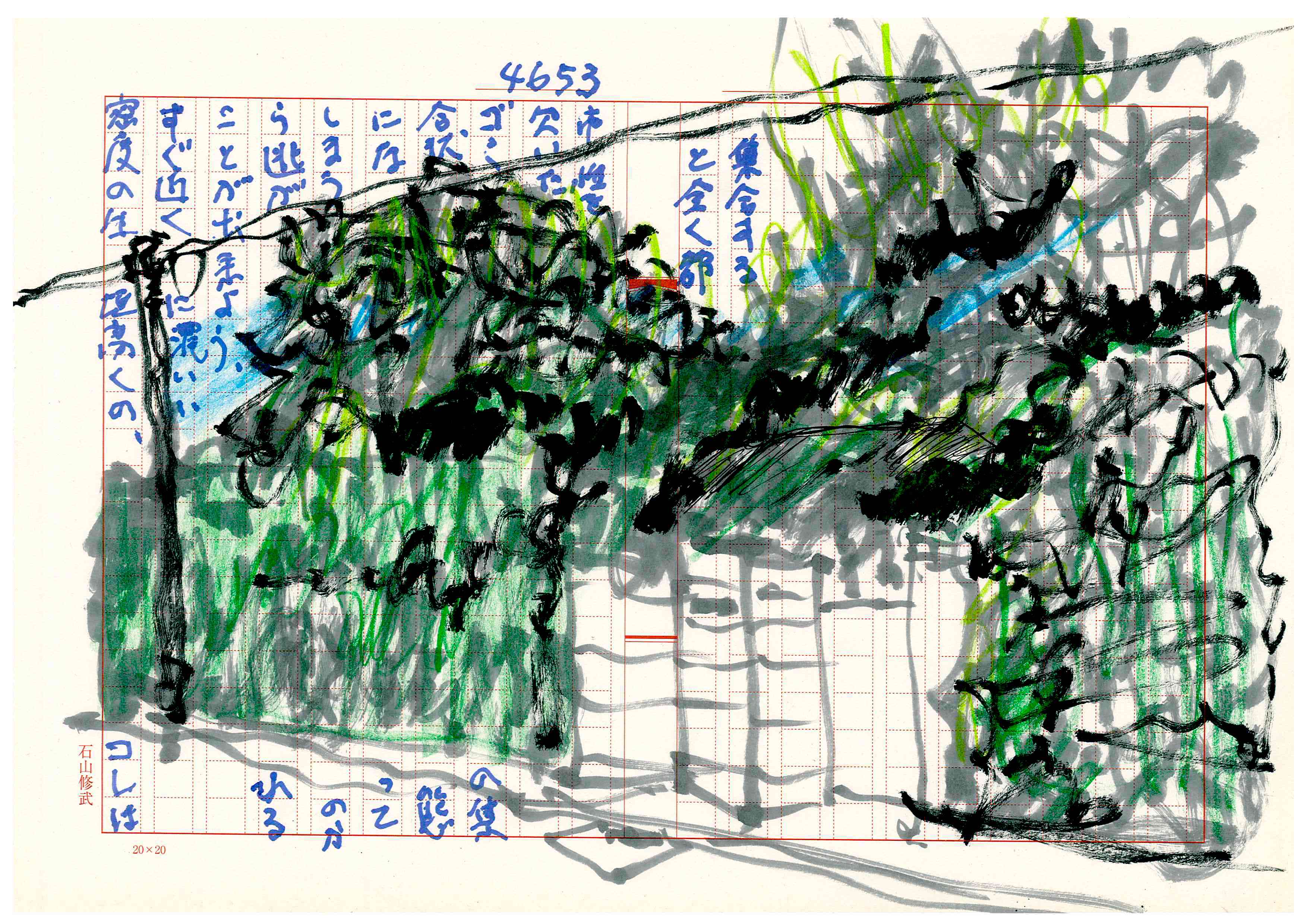

二、西表島の海辺での「枯木」ならぬ荒れたジャングルのスケッチ。

南島はうたきと呼ぶ空虚な場所に関心がある。昔は南島は日本列島よりも中国大陸に歴史的にも近かったから。荘老思想も早くから流れ込んだのではあるまいか。海に間近なジャングルは猛烈なエネルギーと、それこそ死の静が入り混じっている。二千十五年。

三、アルチ村、アルチ寺院の枯木

二千十三年の日付がある。

このスケッチを五章と六章の間に挟み込む終りの一点とする。

アルチ村はインド領ラダックの小村である。チベット文化がチベットに於いて中国政府により破壊されつつある。そんな時局(勢)の中でインド領ラダックは最もチベット文化が保存されている地域だ。なかでも、このスケッチのアルチ寺院は場所も文化の象徴としての寺院建築も良い。

余りにも著名な三層堂が画面中央遠くに描かれている。この三層堂は巨大な仏像を持ちその頭部が二階の床をブチ抜いているのがシュールレアリズムである。岡本太郎の太陽の塔は丹下健三の巨大な平屋根をブチ抜いたのが素晴らしいが、今は屋根は失く塔だけが所在無気である。

三層堂の遠くには、恐らくこの寺院の健立の一番の根拠でもあったろう巨大な岩壁が圧倒的に在る。岩壁はインダス河に面している。手前の枯木が実に象徴力の極みである。雷で焼かれたようだ。梅の樹の老いたモノだが、黒く枯れて一層の生命力が横溢している。