- 難波和彦 第1信 住宅の工業生産化の目的とは何か---剣持昤のH邸をめぐって

-

H邸(1967)を設計した剣持昤(れい)は、1960年代の住宅の工業生産化の研究をリードした東京大学建築学科・内田祥哉研究室出身の出身である。剣持は原広司の1年後輩であり、戦後のインテリア・デザインを先導した剣持勇の息子である。この住宅は剣持が内田研究室で博士論文をまとめた直後の28歳のときの仕事である。不勉強ながら僕はH邸が剣持の提唱する「規格構成材方式」による住宅の第一作であることを石山修武から教えられた。H邸の完成以降も剣持は同じ方式で何軒かの住宅を建てている。剣持は1972年に不慮の事故で亡くなったため、規格構成材方式の本格的な展開を見ることはなかった。死の翌年の1973年に『規格構成材建築への出発/剣持昤遺稿集』がまとめられ、剣持の博士論文を初めとする主要論文が掲載されている。その冒頭に、師である内田祥哉が『「規格構成材方式」によせて』というまえがきを寄せている。 そこに述べられているように、規格構成材とはComponentの日本語訳であり、規格構成材方式とはOpen System化された住宅部品による構法のことである。剣持は規格構成材方式を以下の4つの条件によって定義している。

1) 建築物、またはその一部(Building Element) として、またはその一部の機能を備えていること。

2) ある程度の大きさ(壁の場合には、床から天井までの高さで、巾90㎝程度以上)で融通製に富んだモデュールと接合方法が適合すること。

3) 性能と販売価格が明示されていること。

4) 市場に常に存在すること。

この定義によれば、現在では住宅用部品の多くが既に規格構成材になっている。現在では、住宅の設計と建設はそれらの部品を選択し組み合わせる作業になっているから、期せずして規格構成材方式すなわちOpen Systemが実現されているといっていいだろう。ただし2)の条件を満足する部品はあまり普及していない。ただし、多くの住宅部品が尺間法にもとづいて生産され、それが暗黙のモデュールとして通用しているために、剣持が言うような部品サイズと部品相互の接合部を寸法調整するモデュラー・コーディネーションの考え方は完全に忘れ去られている。

では、現在まで50年近く住み続けられているH邸から、僕たちは何を学ぶことができるだろうか。今回H邸を実見して、僕は即座に「これは規格構成材方式の原理的適用である」と直観した(図-1)。

剣持昤 H邸外観 2014年6月

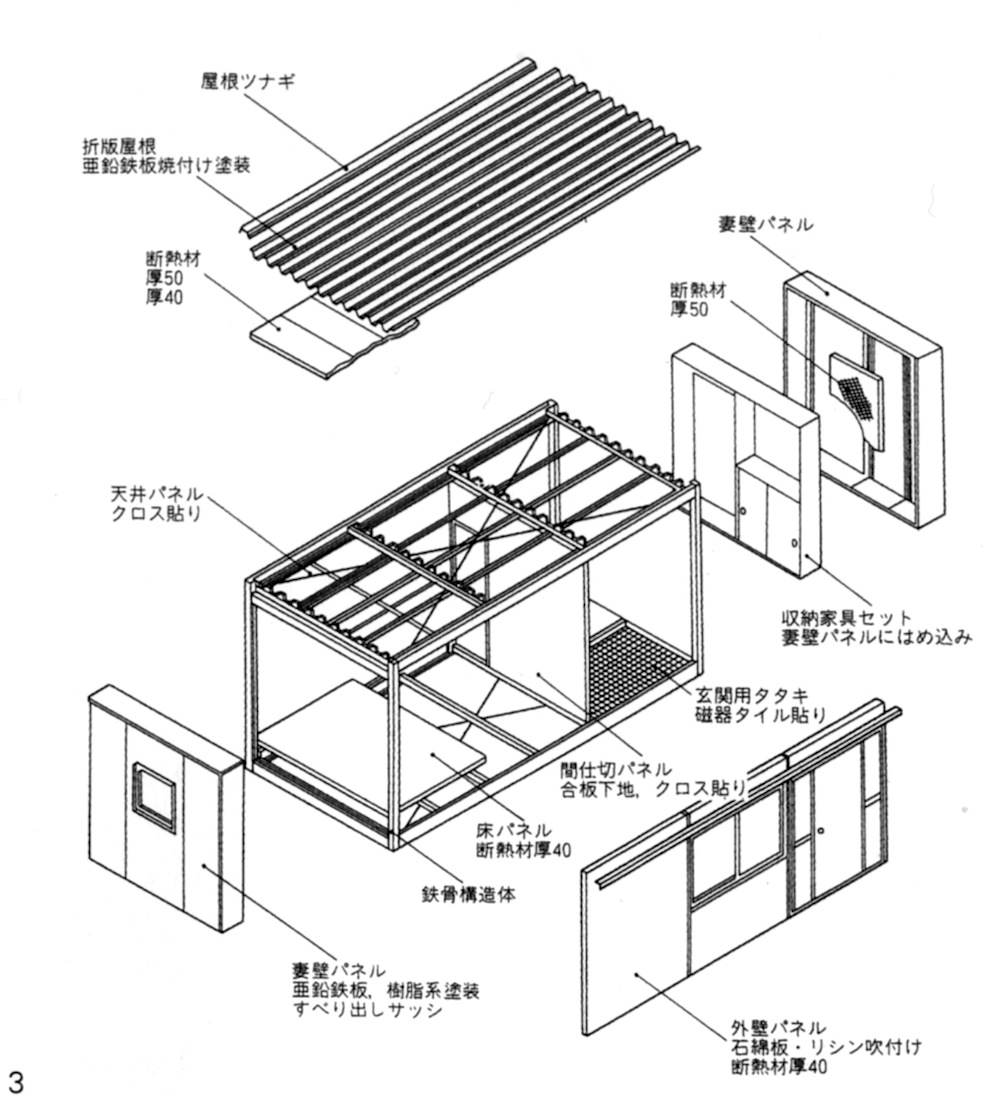

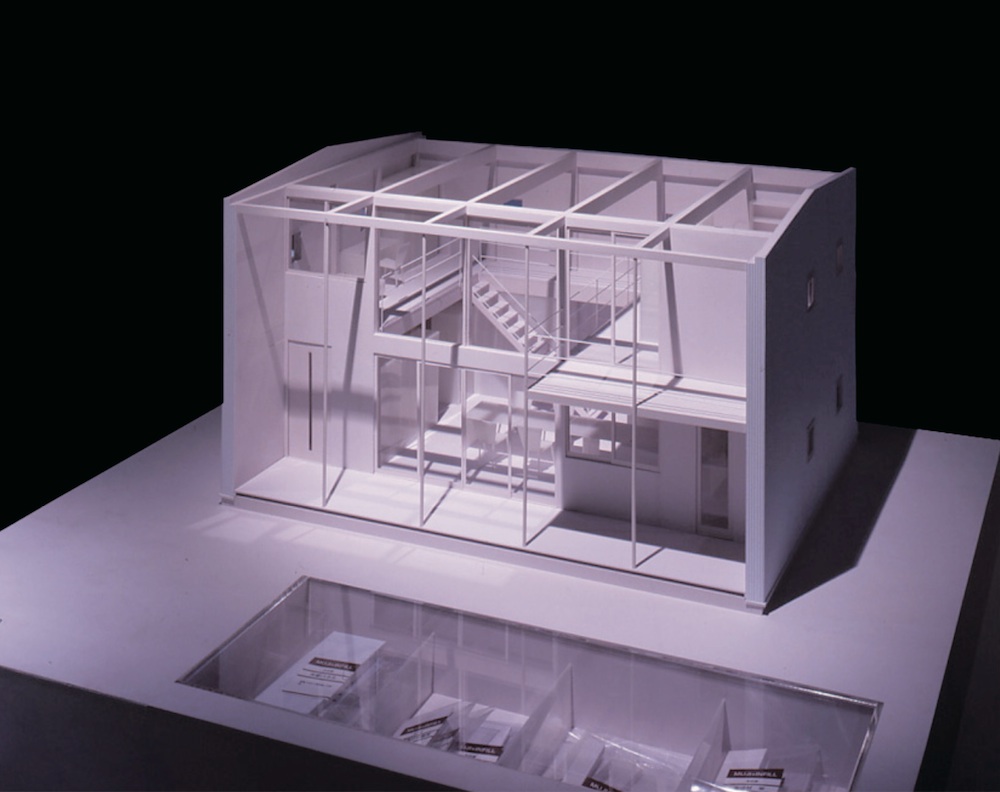

原理的適用とは、構法システムがそのままストレートに表現されているということである。まず、4本のGコラム柱と大型H型鋼によって9m×13.2m矩形平面の2階建ての構造フレームが建てられる。Gコラムとは1963年に遠心力鋳造による溶接構造用鋳鋼管として開発された厚肉鋼管である。そのフレームに小梁を架け渡し、その上にALC版の床スラブと屋根スラブが載せられる。次に、床スラブと屋根スラブの間にALC版、アルミサッシ、プロフィリット・ガラスなどの壁面パネルが建て込まれる。H邸では、これら一連の「規格構成材」のシステムは、そのまま表現されている。室内の間仕切家具システムをこれに加えてもいいかもしれない。現代風に見れば、このシステムは完全な「スケルトン・インフィル方式」と言い換えることもできる。原理的に見るならば、この住宅の構法システムはミース・ファン・デル・ローエのファンズワース邸と同じだといってよい。外壁部品をすべて透明ガラスのスクリーンに入れ変えた状態を想像すれば、これはあながち突拍子もない連想ではないだろう。もちろんH邸は核家族が住む一般的な郊外住宅である。ファンズワース邸のような広大な敷地ではないし、生活は別荘のような単純な生活でもない。多種多様な外壁や間仕切家具のシステムは、敷地条件や家族の生活に合わせて配置されている。それでも1階をピロティ的な空間とし、生活空間の全体を2階に持ち上げている点に、剣持の原理指向を読み取ることができるのではないか。この住宅を設計しながら、剣持は空中に浮かぶミース的な箱をイメージしていたに違いない(図-2)。

剣持昤 H邸外観 2014年6月

ここで特筆しておきたい点がある。H邸では2階の外周4面にバルコニーを回し、外壁パネルを外周の鉄骨軸組にではなく、少し引っ込んだALCスラブに留めている点である(図-3)。

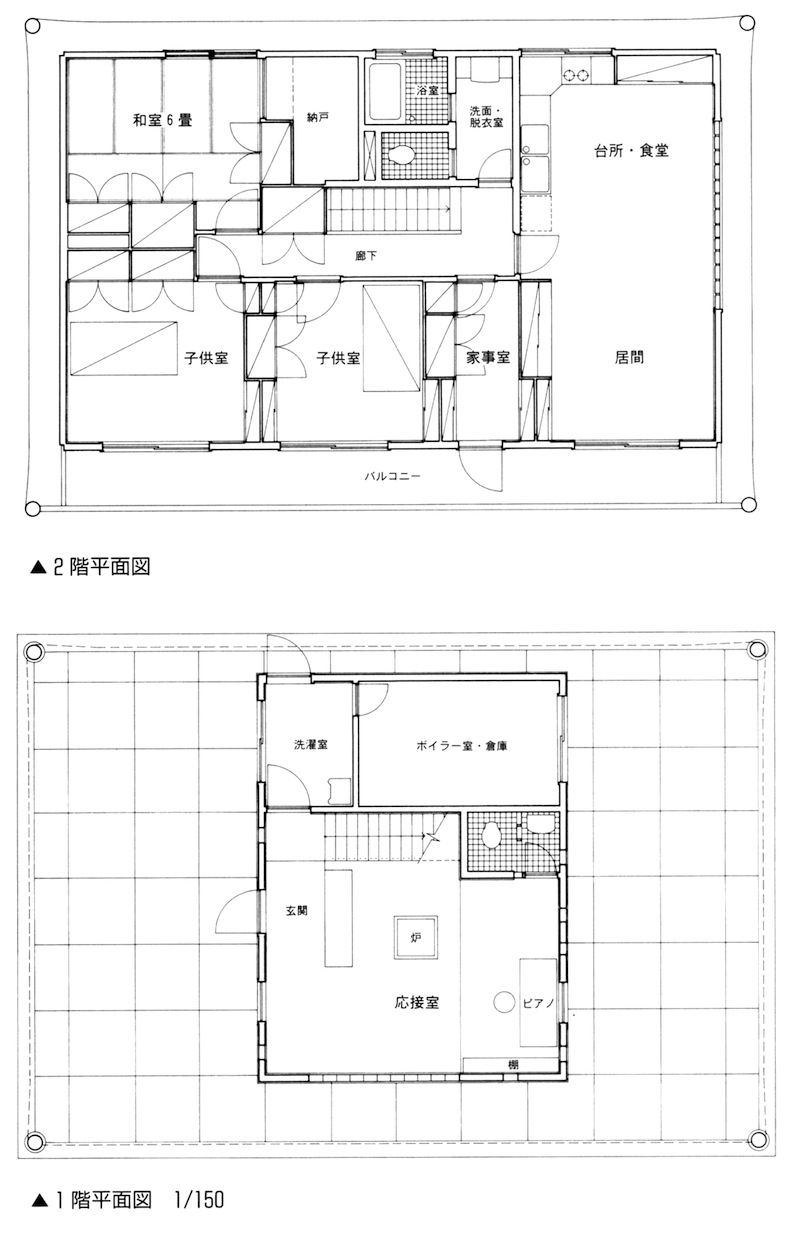

H邸平面図

構法システムを徹底しようとすれば、外壁パネルを軸組に直接留める方が合理的で筋が通っている。事実、H邸以後に規格構成材方式を適用した住宅では、外壁は軸組に直接留めるカーテンウォール方式に変えられている。ではH邸ではなぜ外壁を引っ込めたのだろうか。おそらく、それは南面に日射制御のための庇を確保することが目的だったのではないだろうか。そして、そのための外壁ディテールを考案した上で、その構法を外周全体に適用したのではないかと推察する。ここにもシステムを貫徹しようとする剣持の意志を読み取ることができるだろう。その結果、剣持が意図したかどうかはともかく、外壁の耐候性が高まり、外部に露出した鉄骨フレーム、アルミサッシ、プロフィリット・ガラスのメンテナンスが容易になったことも、この住宅の寿命を長くする大きな要因になったのである。実際、この家に住むH氏は、絶えずバルコニーの防水、外壁のシール、日射制御のスクリーンの取り付け、鉄骨フレームや手摺のペインと塗り替えなどを自らの手で行っていたという。

規格構成材方式が考案された1960年代後半は、日本の工業化住宅の萌芽期だった。戦後生まれの団塊世代が婚期を迎える1970年代までに、住宅の大量供給を可能にするために、数多くのハウスメーカーが設立され、さまざまな構法によって工業化住宅の開発に取り組んだ。規格構成材方式は建築家による取り組みの一つだったが、剣持の死によって、その後の展開は続かなかった。重量鉄骨による大スパン構造と住宅のスケールに乖離があったことも一因かも知れない。さらに、H邸は剣持が主宰する綜建築研究所が直接請け負うCM(construction management)方式によって建設されたが、大手メーカーからの材料供給や大型クレーンによる建方などといった特殊な対応が必要であり、規格構成材方式が目ざしていた通常の住宅に適用できるような一般性を持ち得なかったように思われる。 後に同じ内田研究室出身の大野勝彦が1971年に開発した「セキスイハイムM1」は、木造軸組に近い10㎝角の鉄骨による箱型ユニットを組み合わせて住宅をつくるシステムである(図-4)。

大野勝彦 セキスイハイムM1

箱のサイズはトラックで運搬できる最大寸法(2.4×2.4m断面)によって決められている。開発当初は箱型ユニット連続をそのまま見せたザッハリッヒなデザインで供給されたが、1970年代半ば以降の消費社会時代になると、ハウスメーカー各社の販売戦略はイメージの差異を競うようになり、箱に屋根を載せ、外装に装飾的なデザインを付加するようになる。現在でも箱型ユニットによる生産方式は続いているが、内外観からその構法を読み取ることはまったくできない。規格構成材方式とセキスイハイムM1の構法システムの詳細については、『住宅建築』誌2005年6月号の特集「自由のための部品」に詳しく紹介されているので、そちらを参照していただきたい。この特集には、上記の二つの工業化住宅構法に続いて、僕が開発した「箱の家」と「無印住宅」が紹介されている(図-6)。

難波和彦+界工作舍 MUJI HOUSE

ここではH邸に関する議論が主題なので、最後に工業化住宅の歴史について僕が抱いている疑問について論じてみたい。住宅の工業化・部品化構法を追求する場合、住宅の平面計画、すなわちライフスタイルや生活様式はほとんど問題にされない。というよりも、新しい工業化構法を開発する場合、平面計画をいかにフレキシブルで自由にするかという暗黙の前提条件があるように思われる。『住宅建築』誌の特集のタイトル「自由のための部品」にもそれがはっきりと表れている。さらに突っ込んで言うなら、新しい工業化構法を開発する最終的な目的は、プラニング=平面計画への拘束をなくし、住み手が自由に生活を計画できるようにすることだと考えられている。

戦後のアメリカにおいて住宅の工業生産化・部品化を先導し、バックミンスター・フラーやチャールズ・イームズと恊働した建築家ジョージ・ネルソンは、1950年代に来日し、住宅の構法システム開発に関してさまざまな指導を行った。その時、彼はフレキシブルな工業化構法の目的を「PLANNING WITH YOU」と唱えたことはよく知られている(図-6)。

ジョージ・ネルソン Experimental House 1957

しかしながら後に彼は、住み手にプラニングを任せても多くの場合は成功しないという結論に達している。自由な選択肢を与えられても、住み手が適切な選択をすることは難しい。生活に対する住み手の希望を聴き、それをプラニングに映すのも建築家のひとつの仕事である。構法の適用と同じように平面計画も一種の専門技術を要するのである。しかしながら、上に述べたような構法開発の暗黙の前提条件は、ハウスメーカーだけでなく多くの建築家も共有しているように思える。規格構成材方式によるM邸のプラニングが、完全なnLDKであり保守的なのは、剣持昤が新しい生活様式を提案することに対して興味を持っていなかったからではないか。あるいは、セキスイハイムM1において、大野勝彦が「無目的な箱」を唱えたのは、構法と機能(生活)を積極的に切り離そうとしていたからではないか。しかしながら、僕の考えでは、構法が何も制約しないことはあり得ないし、構法と機能は、空間の配列や大きさ、水まわりの位置などを通して何らかの形で結びついている。建築家はその関係に注目し、デザインの条件として取り挙げ、両者を積極的に結びつけることによって、住み手に対して生活の仕方や家族のあり方として提案すべきである。「箱の家シリーズ」や「無印住宅」は、新しい構法と一室空間住居という平面計画とを結びつけることによって、特殊ではあるが普遍的な現代住宅のプロトタイプを提案しようとする試みなのである。

- 石山修武 第1信 XゼミナールからYゼミナールへ

-

建築史家鈴木博之を失い、Xゼミナールはしばらく休断を余儀なくされた。

6年間の闘病生活の中、鈴木博之は実に誠心誠意を尽し諸活動を続けた。我々、難波和彦、石山修武はその営為を身近にし続け、感嘆し続けた。

古い言い方であるやも知れぬが、それは実に、身を賭しての活動であった。

鈴木博之の晩年とも呼べるその6年間は、身を捨てて何者かに賭ける、そして帰依してゆく如き時間でもあった。

何者かとは近代建築の歴史的意味であった。鈴木は日本の近代建築の意味=価値の考究にその最期の生を注ぎ込んだのである。Xゼミナールは鈴木博之にとっては一断片にしか過ぎなかった。

しかし、その考究の現場を少なからず、共にできたのは我々の無上の時間ではあった。大きく、品格の高い時期を鈴木と、その精神を介して触れ得たことは実にそれこそ至上の時でもあった。

それ故、そんな鈴木を失ってしばらくはXゼミナールは凍結し、中断することによってその名をたたえるべきだとも考えたのである。鈴木に代わる人材など考えられもしなかったからだ。

それに、鈴木博之はウェブサイトの形式には実ワ、あんまりというよりもかなりの距離を持ち続けてもいた。しかし、無関心でもあり得なかったのである。鈴木はペーパー時代の典型的な表現者でもあったのだ。当然の事ながら最良の建築史家として、鈴木はコンピューター時代の近代建築の行方を案じ続けていたのである。産業革命、すなわち機械の時代の繰り返しの、そしてある種の精確さへの力の集中に、数層倍する力をコンピューターは持つ。それは質量を伴う物体の形式の一つでもある近代建築様式を形骸化させる力としても現われ続け、その形式を脱力する迄にもなっている。それが今なのではないか?

大仰な考え方を鈴木は決して好まなかった。だから乱暴な言い方はこれ位にして中断する。Xゼミナールのメンバーとして後に残された難波和彦と石山は鈴木博之の存在あってこその、考えてみれば両極の人間の資質でもあった。鈴木がいつも要として居る事によって議論も成立しかかった事が多かったのである。

鈴木博之の記憶はまだ生々しい。

しかし、我々の年令などを考えてみるならば、そんなに先が残されているわけもない。でも身体はまだまだ動く。温度も決して失っているわけも無い。しかし、二人だけでは不可能なのだ。何かを為す、つまり思考を続けるのには、そして本格的な思考を続けるのには鈴木に代わり得る何者かが必要であった。熟慮の結果、松村秀一に白羽の矢を立てた。双方の意見も珍しく一致した。

鈴木博之がもしも、居たら、コレワ怒るぜと双方共に感じていたにちがいない。

しかし、鈴木が怒る位のメンバーによってゼミナール(コンピューター上のウェブサイト)を再開する事位しかヤルに値する事もありはしない。

松村秀一は鈴木博之とは実に距離を置いた、そして置き続けた人材ではある。短く言ってしまえば工学の、それも日本の建築工学の理論的支柱とも想える大きな人材である。

東大退職後の鈴木博之は、

「俺は工学の無い世界に身を置きたい」と公言していた通りに工学系の無い大学、あるいは役職に身を置くことになったのは知る人ぞ知るところではあった。

我々は松村秀一が1950年代のアメリカ近代建築の流れに関心を持ち始めていたのを幾つかの会合で知っていた。

その関心の持ち方は明らかに建築史家の眼差しそのものでもあった。鈴木博之という建築史家の深い認識の度合いは当然、現代のプラグマティズムとも言うべきに接近せざるを得なかった。そして松村秀一は、敢えて言えば工学的発想の中から、プラグマティズムに非ざるプラグマティズムへと思考を変化させていたのである。

余計な前口上は無駄にしか過ぎぬ。松村秀一の中心の一つは「建築家という存在形式抜きの社会、そして建築の在り方」に尽きる。

我々は鈴木博之によって1950年代の近代建築再考へと入口を示された、それが不十分のままに性急に議論は展開してしまった後悔もある。

その辺りの事を、もう一度キチンと考えてみたい。

それで始まりの議論はそれに近いのであろう。今は昔の「規格構成材方式」に的を絞ってみようと、ゆるやかに含意もした。

松村秀一は大柄な人柄気質の持ち主である。鈴木博之が若かった頃の、抜き身の刀を持ち歩く恐ろしさとは比すべくも無い、良質で計算された大きさの持ち主である。鈴木はイヤがるであろうけれど、晩年の彼は実に大柄なエレガンシイの境地に到達していたと思う。

「ヨセヤイ」の声も天上から聴こえるようだが、先ずはそんな荒っぽさから始めるのも、こんな無風無害の時代には良いのではあるまいか。

8月19日には剣持れい(日に令)が創設した綜研の後継者、中林由行にも再びお目にかかり、剣持れいの思考世界と、エコロジイ、コーポラティブハウスの世界の事などお聞きすることにもなっている。

Xゼミナールの名は、鈴木博之にあり余る敬意を表して名を永久欠番とする。

大ゲサな事言うなと笑われそうだが、生きるに笑われる事は充分に大事である。だから、このチームの名をYゼミナールとする事にした。歴史家の至上は推理、探偵にあるとは坂口安吾の名言であるが、難波、松村両氏共に安吾の世界とは距離もある。

だから、安吾ならぬ安心してこんな事も言えるのだ。

いささかの長口上になった。

Yゼミナールは難波和彦、松村秀一、石山修武のトリオで幕を開けることにする。

他のメンバーの加入、小さな機関誌の創刊なども視野に入れてはいるが、そんなに無理はしたくない。自然体でゆきたい。

願わくば、若い世代の人間のゼミナール参加を望みたい。

2014年7月18日 石山修武 - 佐藤研吾投稿 剣持れい(日に令)が投げかけていた微細な民衆像の粗型について

-

神奈川県川崎市郊外の小高い丘の上に建つH邸は、建ってから既に50年弱の時間が過ぎている。今のその住宅は、まったくもって周囲の住宅地の風景の中に溶け込んでいた。前庭は立派な生垣と芝生が整えられ、H邸の文字通り骨格である4本のGコラムの鋼鉄既製柱の架構は明らかに周囲からスケールを逸脱していたが、その架構の内には数々の住宅部品が、50年の月日が経ってもなお生々しくならんでいてその巨大な構造をぼやかしていたようにも見えた。竣工当時明らかに時代の先進に位置していたH邸自体が時間によって翳んだのか、それとも周囲の景色がH邸に追いついたのか。そんな風景の内奥について考えてみたい。

H邸の設計者である剣持れい(日に令)の中心にあったのは、まずは理論(方式)を据えてみようという実践的な「思想」である。理論一辺倒でいったんは組み立てた後に、理論と現実の間のなかに生れ出てくる矛盾といったものをすぐさま実践の中で解決していくという段階的戦略性の持ち主であったと感じられる。規格構成材方式という部品生産の論理は、個々の多彩な実践を産み出すための土壌、あるいは秩序として彼の活動の中に位置づけられている。

産業システムに介入して市場を整え、さらにはその生産構造の末端に位置する現場における自由を成り立たせることを剣持は独人で構想し目指したのだが、そこには明らかに黎明期の共産主義と共有する感覚がある。その姿は自己演出的に誇大で、それでいて状況に対して本質を暴くパワフルな振る舞いであったと想像する。

H邸を設計した1967年、剣持はわずかに29歳であったという。ちょうど彼が東大内田研究室で博士論文を提出した次の年である。博士論文「開口部論」を今読むに、その論旨からしても彼の取り組みは内田研究室で継続的に取り組まれてきたB.E.(Building Element)論の応用にあたる、後期的展開としての1つの必然でもあったようである。論のなかで剣持は、B.E.自体の存在を人間の道具であり生活という目的のための手段とその必要に基づくものとした上で、その命題論理の先に新たに「人間の意図・利益」という指標を導入している。その指標によって開口部とは具体的には建築の内部空間と外部空間とを行き来する環境要素(作用因子とB.E.論では呼んでいる)を選択的に統御する部分(透過B.E.)とされている。その環境要素を具体的な空間の中でどう統御するのかという課題に対しては論文では触れられておらず、剣持は恐らく企業コンサルとしての製品開発への参画と、自らの設計活動の実践によってその課題に応えている。

剣持が設計したH邸においても風呂トイレを中央に集めた所謂コア・システムが小規模ながらに採用されている。居住空間は上階に浮び地上階には自動車も停められるピロティが配置されている。そのピロティには竣工直後に早速増築され、上階の居室空間も屋根の内側に納まって間仕切り壁の可動性と可変性を担保されていたその建築の代謝性は明らかに戦後日本が辿った当時の建築潮流の中に置くこともできるだろうが、そうした建築の内部での使い手の自由な行為を担保する建築生産におけるシステムの周到さを持った剣持とその他の建築家との間には大きな隔たりがある。

開口部を主たる問題として提示してみせたものとしては、剣持と同じく内田研に所属していた原広司の有孔体理論がある。原の有孔体理論も内田研のB.E.論からはじまる建築構成材に関わる命題を順々に解き進め、人間の役得としての制御装置としての開口部の在り方を考えようとした意図は剣持と全く変わらないが、原は集合の論理を導入することで実体の建築部品の考究には行かずにあくまでも抽象的な図式に留まった点においては剣持が進んだ方向とは真逆である。剣持のそれが部材同士の実際的な取り合いの要求からくるモジュールの設定とそのモジュールに基づいた部品生産システム内部への参画と改革であったのに対して、原の論理はあくまでも西欧的近代の美学を根拠とした丹下健三のシステム論の展開の類型であった。原や丹下をはじめとする当時の建築家の取り組みはあくまでも建築家という自我とシステムの無我の間を揺れ動く自身の創造の根拠を巡る構制とアイロニーの中にあり、特に丹下が目指した、近代の社会システムが標榜する民衆像の具現としてあらわれる自身の固有な存在価値は、あくまでもそのシステムの外部に位置づけられていたのである。

戦後日本の建築生産は大量生産化と標準化に向かい、殆ど全ての建築において現場ごとに品質に差異が現れる湿式工法は淘汰され乾式工法部材が採用された大局があるのは周知のものである。それ故に剣持の開口部の研究は、乾式工法が基本とされる生産市場を前提として、ガラスという材料性能分析とともにとりわけ壁や床といった遮蔽部品との建具・構成材の取り合い、納まりに基づく部材寸法規格の研究に特化したものであった。規格構成材という創造的単語からも分かるように、環境性能を規定するガラスとそれを保持する建具サッシを一体のものとしたスケールのユニット部品の流通を市場の中で推し進めた、工場生産と現場工事の両者を連続させる彼の特異な総体的視座があるし、また住宅のカタログ的販売形式の萌芽を剣持の総合的活動自体が表現していたとも言える(※1)。

とは言え、構成材の製造精度の限界を認識した上で、その隙間は最終的には現場のコーキングやシール材の埋め込み作業によってその誤差を修正・補正しようという「用意」とも呼べない用意を備えることを一般とする方式であることも見落とすわけにはいかない。そうしたささいな現実もまた間違いなく、彼の論文における「人間の個性とその尊厳を、物質的手段として技術の類型化・画一化を超越した、より高次の次元」における作業の1つに他ならないのである。

その呆気らかんとした、理論が現実へ着陸するその瞬間においてはやはり、工場生産システムの整備以上に、直轄直営方式に見られるような使い手となる生活者への人格的信頼と個々の建築現場に携わる地域生産力の存在が第一の根拠としてあったのではないかと考えてしまう。「バカチョン術」と呼ぶ現場での実践の形は、かつての江戸時代のような生き生きとした民衆像がその基底としてあったのではないか。江戸の人びとがだれでも自分の住居の間取りを考えられ、直接に町の大工を呼んで家を建ててもらったその町の風景である。西洋由来である「建築」、「建築家」の輸入によって一度は失いかけたその風景を、戦後日本の工業化によって、再びとりもどそうとする実践の有様であったのではなかろうか。

民衆、あるいは大衆をめぐる議論は、安保闘争や学生紛争をはじめとして戦後日本社会に常に横たわってきた。しかし、そんな幻像としての民衆に対して、剣持の一歩踏み込んでみせた実践は、当時にしてもノスタルジーとさえ思われかねない、けれども頑なに原理に則した、その微細な民衆像の粗型の探求であったのではなかろうか。H邸見学の際に聞いた、「この家は剣持君の”理論”だからね」と言いながら嬉しそうに建物の修理を続けていたというH邸の主人のエピソードや、今も修理しながら住み暮らす家族の元気な姿からも、それは垣間見えている。時代が巡り、建築生産における工業化の成熟を既に終えた今だからこそ、その工業化・標準化の熱気の中に確かにあった、剣持の民衆に対する健全な理想、アイロニーの無い浪漫主義的眼差しに大きな可能性を見出せるのである。戦後アメリカの大衆文化にも通じ得るポップな感覚で、けれども確かに個別の人間を眺めるその視線である。そうした知覚が大きなシステムの中に身を投じた人間の中にあったということが、現代において剣持がもち得る価値であろう。

(※1 現代の住宅市場においては、その一体のものとする販売スケールが建築部品を通り越して住宅単体、ないしは集合住宅自体にまで拡大されてしまったがために、商品の多様性において本質的にすでに限界を迎えていると感じる。けれどもその規格化されたスケールは、昨今の住宅供給過多と膨大な空家ストックの状況を見渡せば、逆に今となっては非常に「調理」し直しやすい素材で溢れ返っていると言えよう。戦後日本の住宅生産は結局鉄骨造ではなく、木造の在来工法が一般となったが、その規格寸法の凡庸さ=画一性は明らかにむしろ今後の創作的な可能性を高めてくれていると考えて良い。これもまた、剣持が描いた如くの「高次の次元における」人間活動の展開でもあるだろう。)

2014年7月18日

佐藤研吾 - 渡邊大志投稿 規格構成材理論の清々しさと自由(国際的)な生活

-

これからの建築における小建築について生活はますます中心になる、というのが私の基本的な考えである。ただし、そこには必ずしも生活すなわち住宅とはならない前提がある。

世界でも特殊な日本の持ち家政策が生み出した戸建て住宅は、建築モデル=社会モデルとなる役割をすでに終えている。そのため、ある社会性を住宅に内在させようと試みるならば中規模以上の量産か集合化が前提となるべきである。その意味で、規格構成材理論はそのような現在をいまだに貫く理論足り得ている。しかし、そこにはどのような類の生活が想定されていたのであろうか。そしてその生活は理論同様にいまだに現在を貫いているのであろうか。結論から言えば、今回剣持レイ(日令)のH邸を実見する機会を得て、1960年代まで日本の小建築が微かに保っていた1950年代の日本の理想(夢)の残滓を見た心持ちがした。

H邸には社会モデルとしての規格構成材理論の理想とH夫人とその娘さんのお人柄の中に亡くなってもなおこの住宅に棲み続けるH氏の生活の両者がともに良く保存されていたのである。1967年に建設されたH邸には東大占拠を翌年に控えた社会背景が色濃く影響したと想像する。剣持は1970年に表面上のピークを迎える高度経済成長期のアメリカ的な豊かさの端部に、全共闘よりも1年早く規格構成材理論というより鋭利な抜き身の刀を突きつけたのである。それは日本固有の大工棟梁制度を覆い尽くすアメリカ型の住宅ローン制度と連動した持ち家政策に突きつけられた刀であった。

直営方式を支える部品メーカーへ支払うお金と工務店としての設計者が受理する旧態依然とした設計料というお金の質の違いを一緒に扱う矛盾がおざなりにされた部分があったが、13m×8mスパンのGコラムが放つ明快な構成にはそのことを実利の上での些細なことと思わせるだけの清々しさがあった。その清々しさの核は、住宅の世界に閉じない精神の健全さである。それは世に言われるオープンシステムが持つ役得に相違ない。それは知識としてしか剣持とその理論を知らない世代である私にも感じ取ることができた。鉛直ブレースを許さない純粋ラーメンの構造と完全な水平梁は基本的な原理をそのまま形にしたもので、いきなり応用編に取り組むことを好み易い日本人の気質からして剣持の原理主義者の精神が鋭く抜きん出ていたことは否応なくわかる。

その一方で、住宅について語るときアメリカ文化化された戦後日本の落とし子である私にとっていまだ明瞭に理解できないものの一つに生活がある。私にとっての生活は日本の1980年以降の消費的都市生活であり続けてきた現実があり、人間本来の生活が住宅の中で判然としない、という事態が歴然としてあった。その種はどこで蒔かれたものであったか。

住むための機械であったヨーロッパの近代住宅理論はもともと地中海性気候の影響下で生まれた。一般に機能美と解釈されたこの西洋理論の受容に際して、日本人はアジアモンスーン・シェルターの下での湿気のある生活を前提としたもう一つ別の体系の理論が本来は必要であった。しかしながら、西洋的な生活との違いはその後の日本の性急な近代住宅史の中で工業化の理論の外に置かれ、あるいは食寝分離論などの都市生活の問題にすり替えられていった。

こうした日本の近代住宅史に対して、H邸の翌年の1968年に発行された最初の建築学大系の巻頭論文のテーマに吉阪隆正は生活学を掲げている。人類誕生から紐解くような吉阪の生活学には消費的都市生活とは異なる1950年代の民家における生活の名残がその類型モデルから感じ取れる。いわば日本国民が国民生活を民家から近代住宅へ移行する過渡期の生活である。吉阪自邸が建設されたのは1955年であり、H邸の12年前に当たる。剣持の規格構成材の純粋理論と吉阪の人工土地理論はその依って立つ価値観が極めて異なる。しかしながら、吉阪自邸のRCラーメン構造の躯体にレンガブロックを積んでいく建設方法は、H邸のGコラムのフレームにALCパネルで壁を作る構成と平面計画を束縛しないという点では似た構成にも見える。

そのとき、理論はそこに暮らす人間の生活表現に関わるのであろうか。吉阪自邸の1階の床は2階より上の人工土地と無関係な日本的土間であった。スイス大使の息子であった吉阪が生まれながらに国境を越えていった自由人としての気質が良く現れている部分である。吉阪はコルビュジェの理論と造型に影響を受けつつも融通無碍にそれを変容して日本に着地させた。吉阪はそうして建築学大系の第1巻に日本独自の生活学を述べた。

それに対して、H邸は日本における特殊な近代から生まれた工業化理論の結晶である。剣持は中空に持ち上げた2階スラブと屋上スラブに関わる鉄骨梁とALCの水平スラブに関しては、執拗にその規格構成材の理論の徹底に固執したが1階の床には比較的意識が薄かったようである。それは何故か。剣持にとっての1階の床はGコラム4本が独立するための大地であって、それ以上でもそれ以下でもなかった。現在の立派なH邸の前庭が剣持には関心の対象外であったことからもそれがよくわかる。

剣持はH邸の1階を当初外部空間にするつもりで、土足を想定していたとH夫人は仰っていた。H氏のカメラマンとしての職場とその後のステンドグラス製作に打ち込むための工房として使用するために竣工後すぐに増築をしたそうである。そのため、急遽剣持自身がこれは手仕事によるオリジナルの下駄箱をデザインしてもいる。また、ピアノを置くことが後から想定されたために、その荷重を支えるべく該当する床部分の下地を増した関係で今も50ミリ程の微妙な段差が1階の床に残されている。

こうしてH邸の中空に浮く規格構成材理論の足元にはドキュメンタリーな生活の微地形が剣持の理論の外で生まれた。構造と外壁内壁を明快に分離した剣持は生活を2階の中空に持ち上げようとした。そしてそこからこぼれた生活が大地にそのまま散りばめられた。

それに対して吉阪の人工地盤では構造と生活が最後には一緒くたになった。一方は生産と生活を明快に分けることで純粋なモデルを作ろうとし、一方は構造の中に生活を内在させることで不連続なモデルを作ろうとした。

それは設計者の設計者であることへの無関心と創作者が生活表現者であることの自由のそれぞれの表明の形に他ならない。その両極の間に、住宅の本来の中心である「生活」は浮かんでいる。この点に人間本来の本質的な「生活」が近代の深淵にあったという視角は凝縮される。剣持の規格構成材理論は純建築の一つの形式として疑いない。ただし、約50年を経て、その通底には個人のスケールでの国際的な移動が日常となった時代の生活が現在あることにも留意した上で展開されるべきである。

例えば、その反動として、私たちはむしろ1950年代のモノを生産する生活に努めて帰ろうともするのである。

H邸が生産論としてだけでなく、剣持が夭折したために為し得なかった流通論としての原型を現代に担保しようとするとき、そのような生活の現在における市場のオープン化は自明である。H邸の既製品は全て建築のための専門特化された部品であったという枠を越えてはいない。コンピュータ時代の検索・流通能力を前提とした規格構成材理論が「生活者の生活」を軸にふたたび論じられるべきではないか。

渡邊大志