難波和彦 第33信 「Pinoleville Pomo Nation Living Culture Center計画案」 設計:佐藤研吾

「螺旋的思考」の可能性

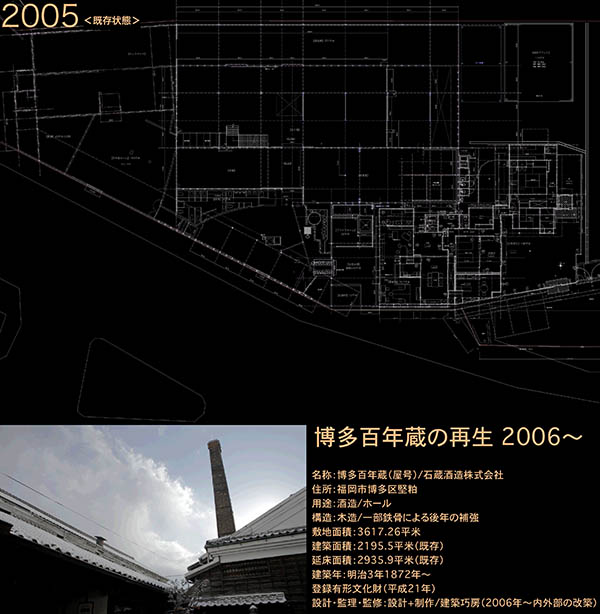

佐藤研吾を初めて知ったのは、僕が東京大学を退職する最後の年の2009年、彼が東京大学建築学科3年生の設計課題においてである。通常の設計課題は学生個人が担当するが、その際の彼の印象はセンスのいい学生という程度で、ジーパンに長髪というやや時代遅れの風貌が記憶に残っている。製図室の中で入口からもっとも離れた、教員の眼が届かない奥隅のコーナーに陣取っていることが建築学科同級生の中での彼のポジションを表わしていた。

毎年3年生の設計課題では早稲田大学建築学科と共同で設計課題を行っていた。この共同課題は安藤忠雄と故鈴木博之の発案で2007年にスタートし、東京大学は僕が早稲田大学は石山修武が担当した。僕と石山が退職した現在でも、このシステムは継続している。この共同課題の趣旨について、僕は『東京大学建築学科難波和彦研究室全記録』(角川学芸出版 2010)にこう書いている。

東京大学では、入学後の最初の1年半は、すべての学生が駒場キャンパスの教養学部に所属するシステムになっている。専門コースに進学するのは2年生の後期なので、学部の専門教育は2年半の期間しかない。その中でもっとも集中的に設計教育が行われるのは、学部3年生の1年間である。この間に学生たちは、集中的に設計製図課題に取り組むことになる。通常の学科試験とは異なり、設計製図課題の評価は担当教員による公開講評によって行われるので、学生は自分の作品のレベルを相対化せざるを得ない。僕はさまざまな大学において設計製図課題の非常勤講師を勤めた経験から、本学の建築学科の評価基準にはやや偏りがあるように感じた。もっとも疑問に思った点は作品の評価が中心的で、設計製図に取り組む学生の人間的な側面にまで眼が届いていない点である。設計製図課題に取り組んで1年間余の間に学生は大きく変化する。その点を見極めてアドバイスすることが講評の大きな目的のひとつではないかと思う。僕は早稲田大学の建築学科で約10年間、設計製図課題の非常勤講師を勤めたが、その間に石山修武教授から設計教育のあり方に関して多くのことを学んだ。その中でもっとも感心した点は、講評においては作品の評価と並行して、建築デザインに対する学生の適性や成長を長い眼で見ながらアドバイスするというスタンスである。早稲田大学は学部1年生から専門コースなので、時間をかけた設計教育が可能になるという条件もあるが、本学でもそのような視点を持つ必要を感じたのである。そこで石山教授に相談し、早稲田大学との共同設計製図課題の試みが実現することになった。最初の2007年度は、安藤忠雄名誉教授の助力で、調布市の駅前広場の再開発を課題とし、調布市文化会館において市民の前で公開の作品発表を開催することができた。学生が市民に向けてメッセージを発することは、社会への大学の開放の重要な側面である。2008年、2009年は西葛西の公営団地を取り上げ、グローバリゼーションの時代における都市住宅のあり方に関する課題に取り組んだ。3年間の共同設計製図課題を通して、学生相互の交流が活発化したことも大きな成果だったが、それにも増して、東京大学と早稲田大学の設計教育の相違が浮かび上がったことは、学生だけでなく、お互いの教員にとっても学ぶことが多かったのではないかと思う。

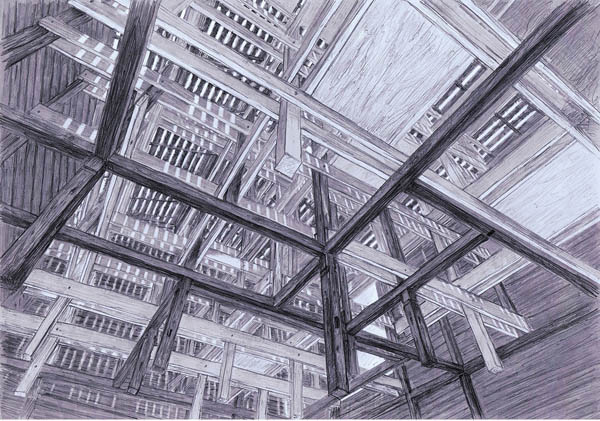

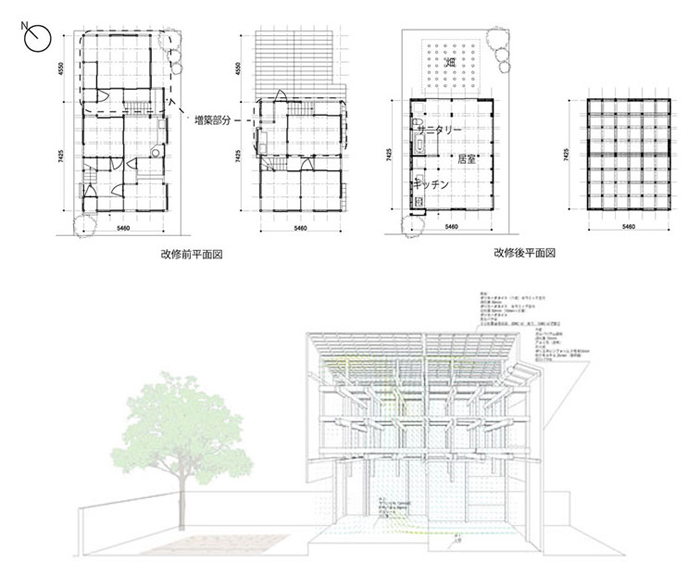

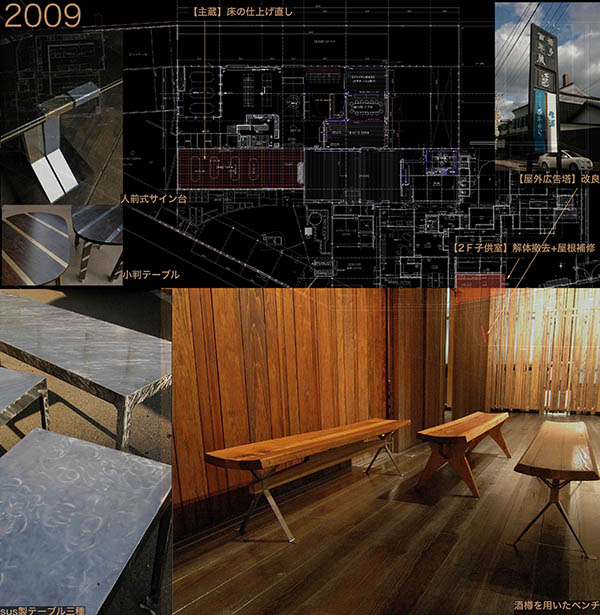

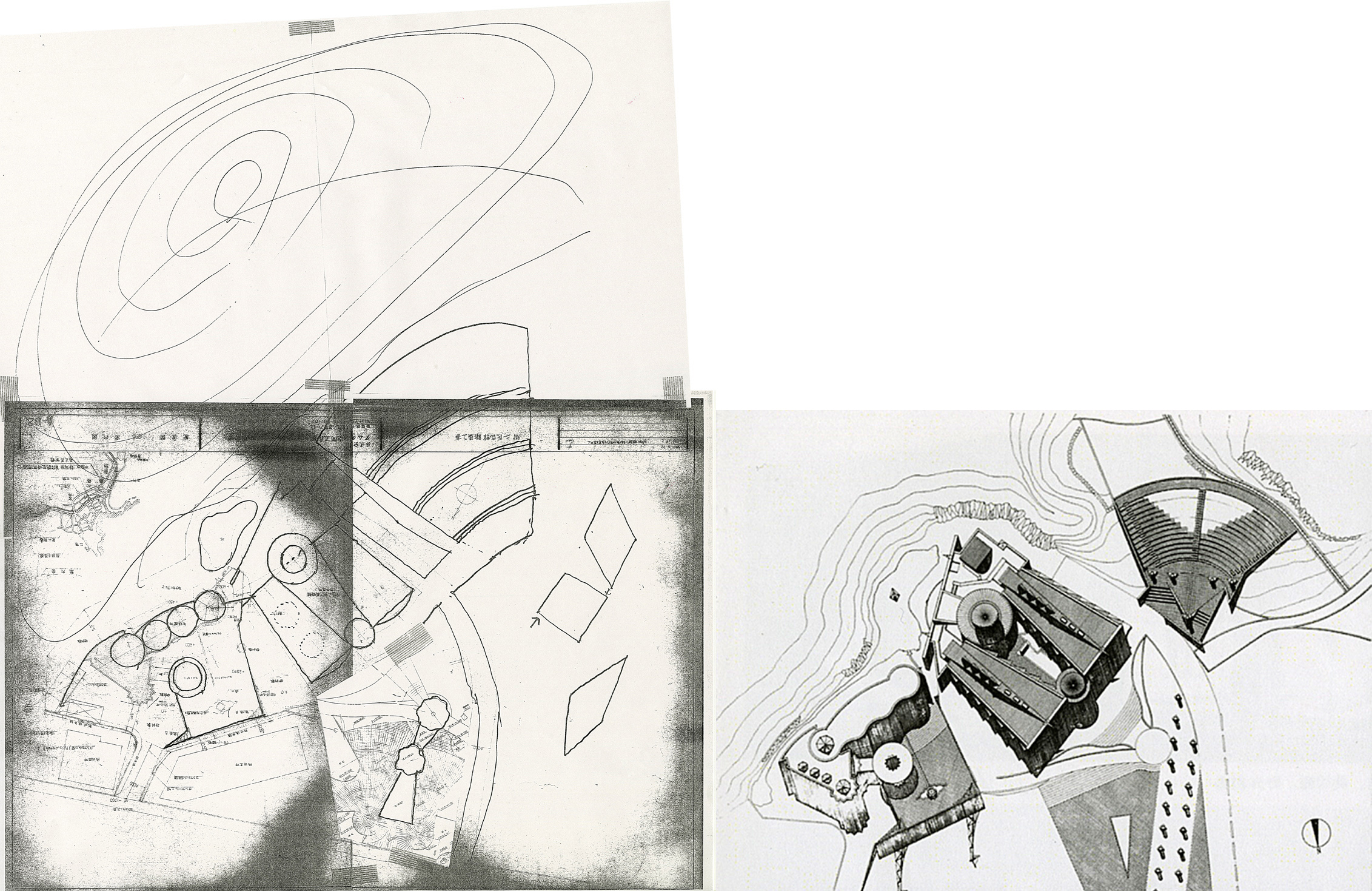

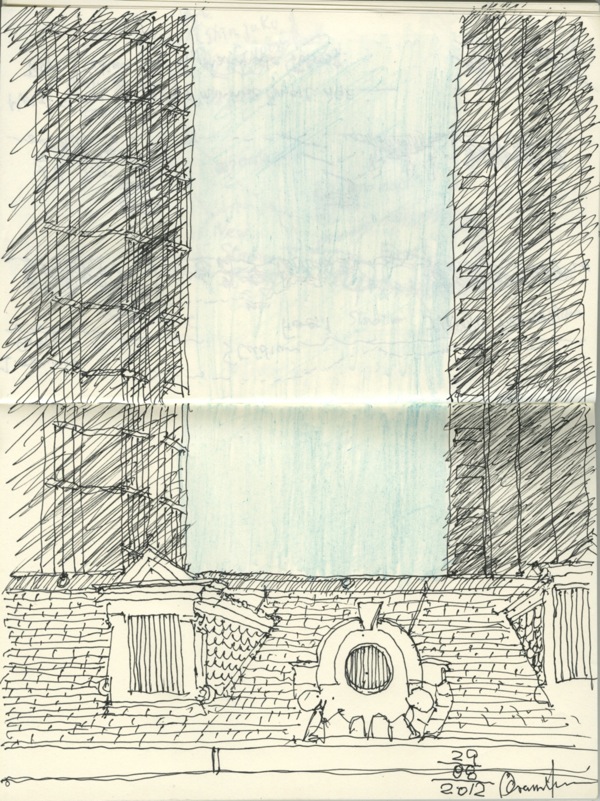

佐藤研吾は早稲田大との共同課題においてひとつの方向性を見出したように思える。この課題はそれぞれの大学の3人のメンバーがクループを組んで取り組むことになっていたから、彼個人のセンスがストレートに表現されることはなかったが、彼の手描き図面やパースを石山は高く評価した。その時点で石山は佐藤の可能性を見抜いていたのかも知れない。4年生に進学して彼は自分の方向性を定め、大学院入試では東京大学ではなく早稲田大学の石山研究室を志望し問題なく合格した。さらに卒業設計においては最近のプレゼンレーションイ手法の定番であるコンピュータによるCG図面を用いることなく、手描きの図面を中心にしてまとめている。選んだテーマは大規模開発中の都心の近くに取り残された木造密集地域のリノベーションである。石山のアドバイスを受けたのかどうかは不明だが、小規模な木造建築を集合させたボトムアップ的なリノベーションであり、近隣に進行中のトップダウン的大規模開発に対するカウンター・プロポーザルだった。この作品はテーマの現代性とユニークな表現方法の点で高い評価を受け、卒業設計に与えられる最高賞「辰野金吾賞」を獲得した。

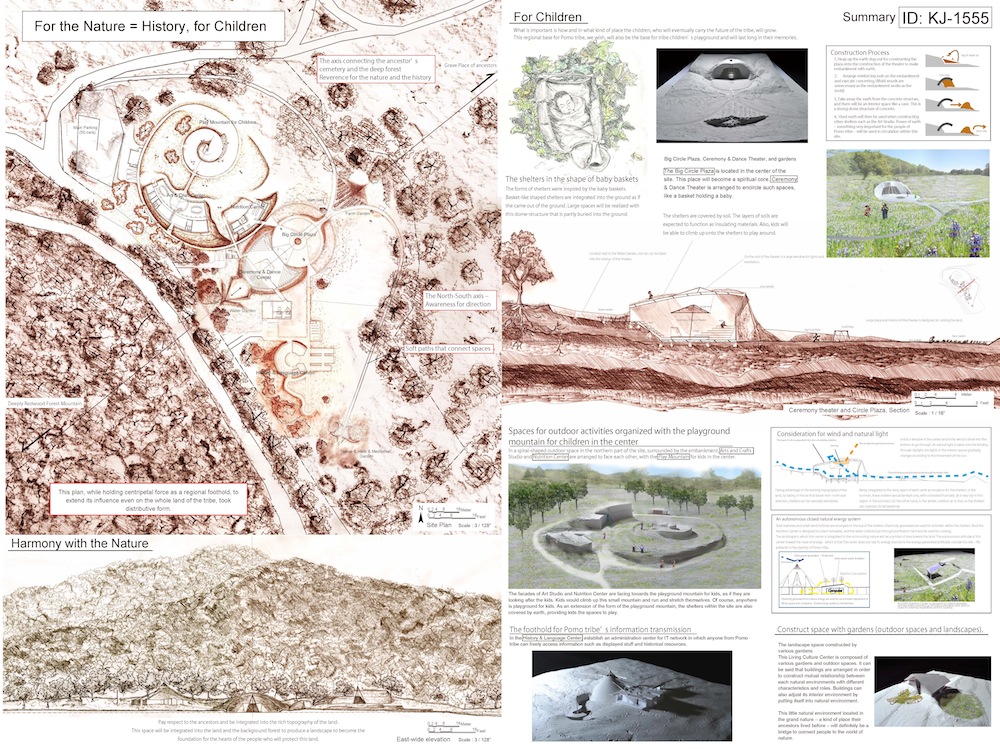

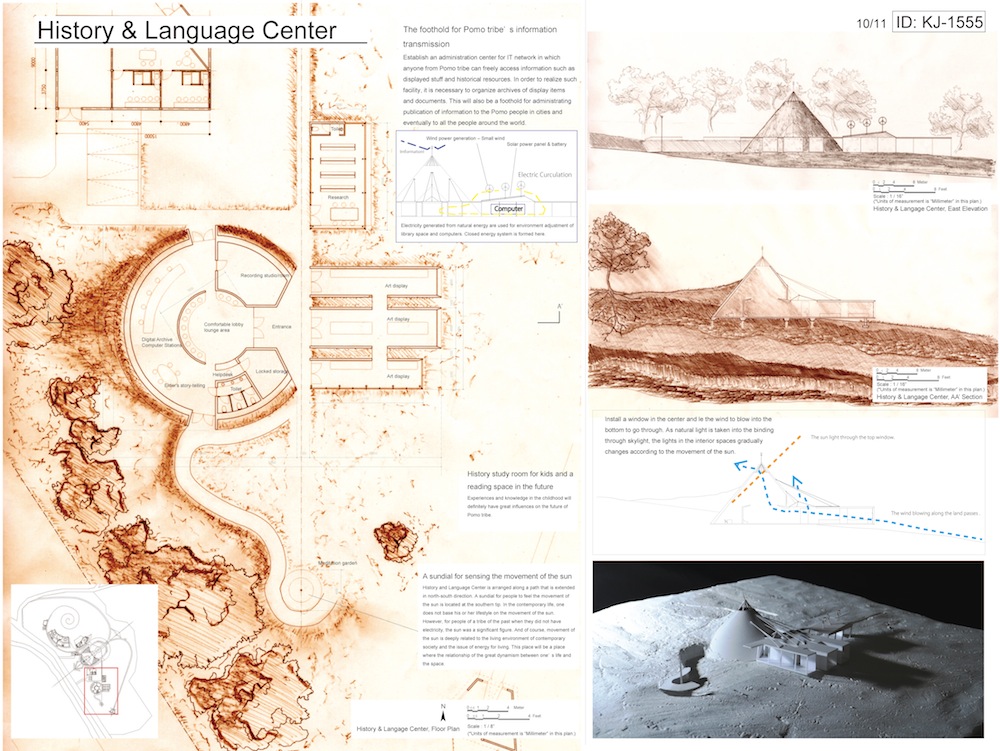

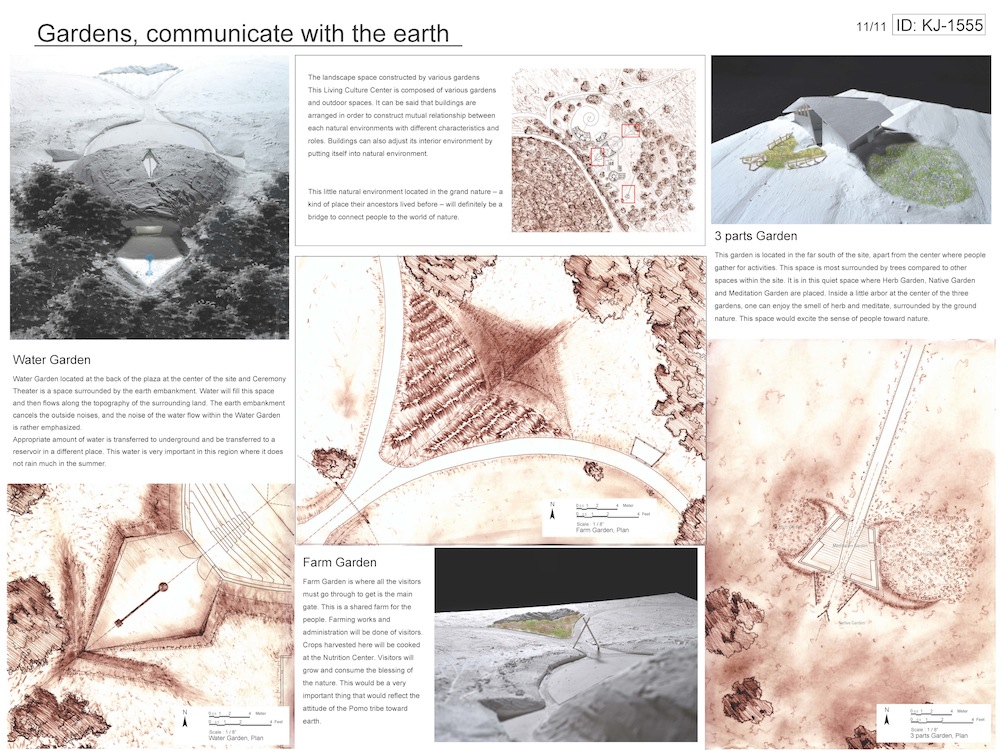

ここで批評に取り上げる作品は、佐藤が石山研究室の修士過程に所属中の2012年に応募した国際コンペ応募案である。コンペを主催したのはネイティブ・アメリカンのピノールビル・ポモ族(Pinoleville Pomo Nation)とカリフォルニア州の大学UCバークレー校である。コンペのプログラムは、先住民族の集落内に彼らの地域拠点となる文化センター「Pinoleville Pomo Nation Living Culture Center」を設計するというものだった。当然ながらこのコンペには錯綜した政治的背景がある。アメリカ建国史のなかで先住民は住んでいた土地を奪われ居留地を限定されてきた。その土地を取り戻しそこに伝統文化を保存するための文化センターを建設するのである。先住民であるインディアンと日本人は同じモンゴル民族の末裔であるとはいえ、歴史的・政治的・文化的にはかなりかけ離れている。しかし昨今のグローバリゼーションの進行はその溝を狭めつつあることも確かである。1980年代以前ならば、このような特異なコンペに日本人が応募することなど考えられなかっただろう。とはいえ現在でも依然として両者の溝は大きく、国際コンペに応募するにはさまざまな理論武装が必要となる。しかしながら歴史的・政治的・文化的背景はデザインの前提条件に過ぎないし、前提条件を知ったからといって説得力のある案が提案できる保証はない。その点で佐藤の案は、軽々と前提条件を乗り越えている。このコンペで佐藤の案は「Sustainable Engineering Innovation賞」を受賞している。

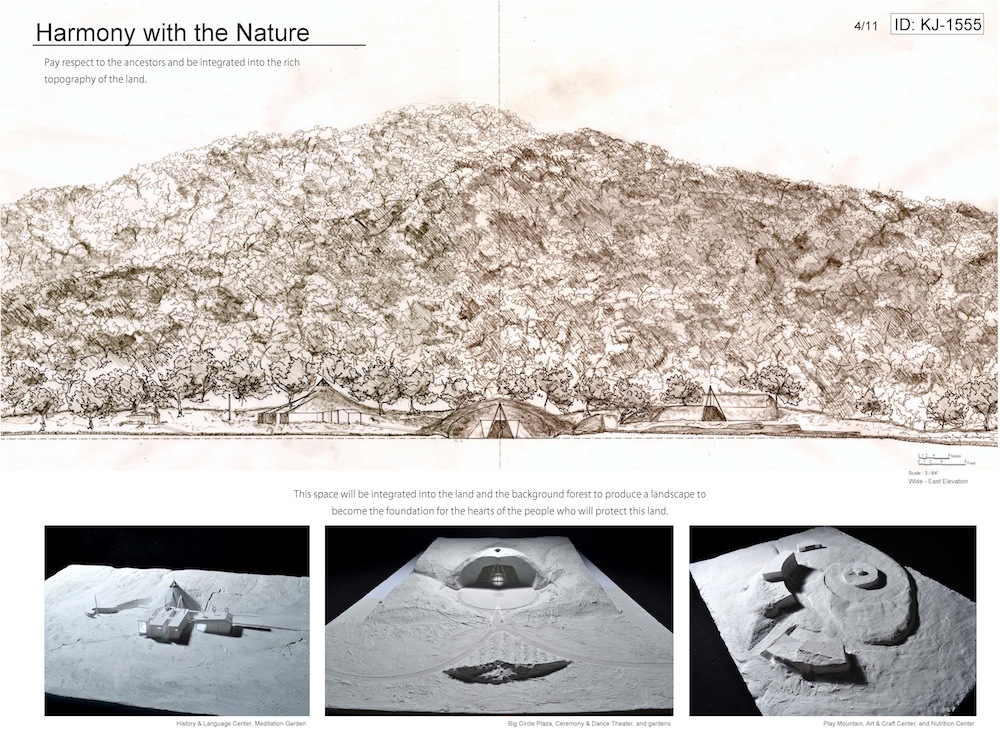

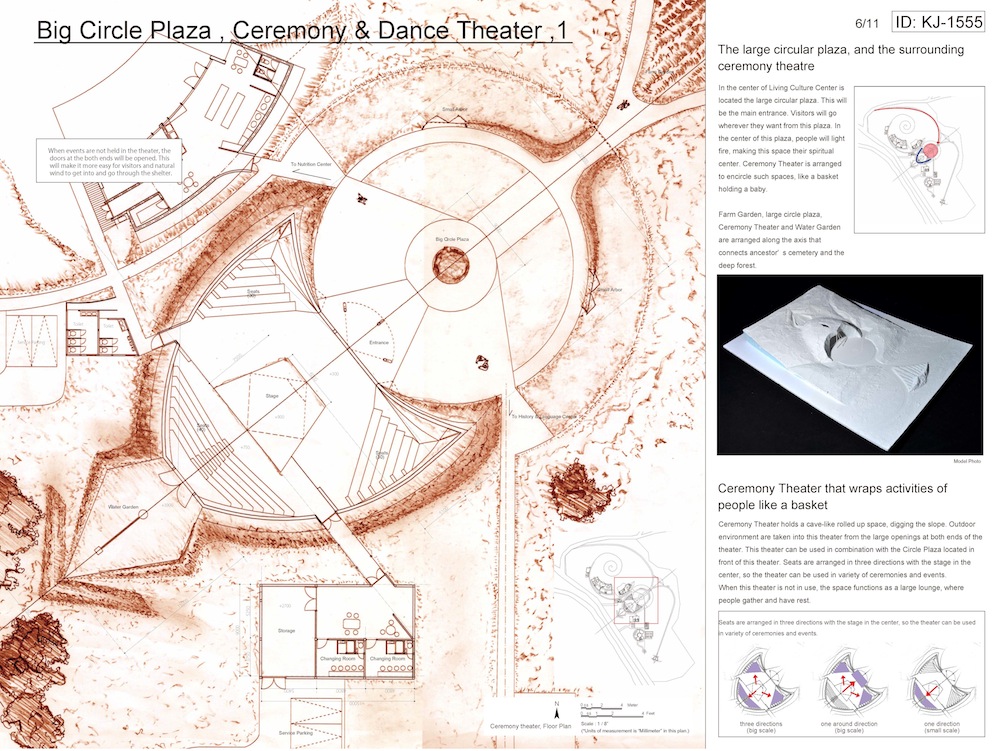

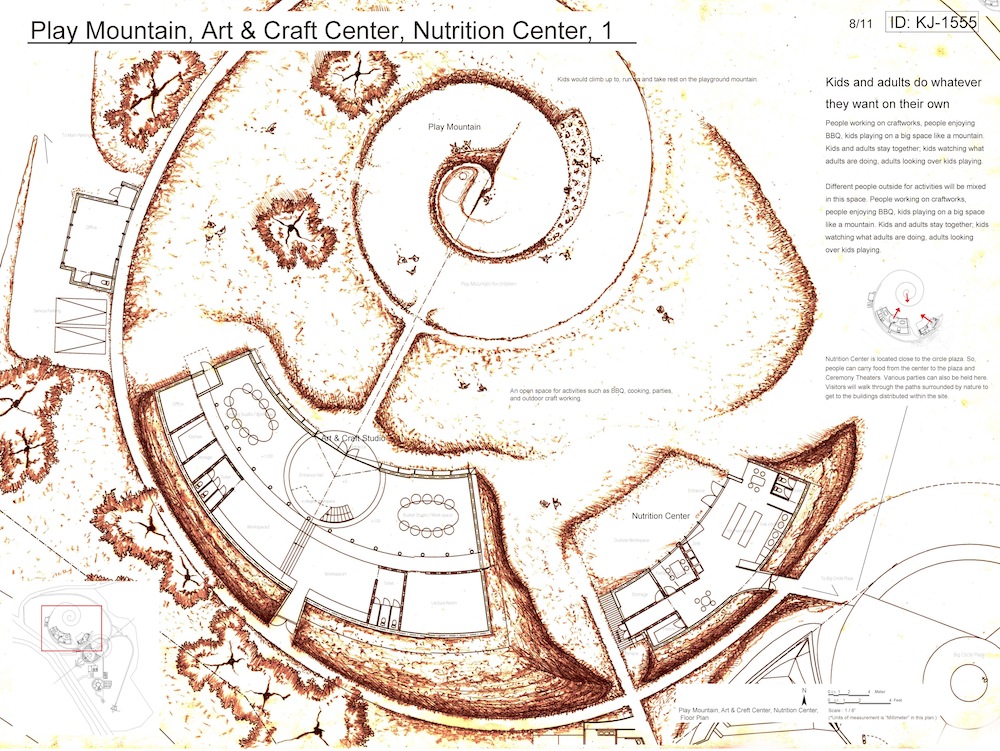

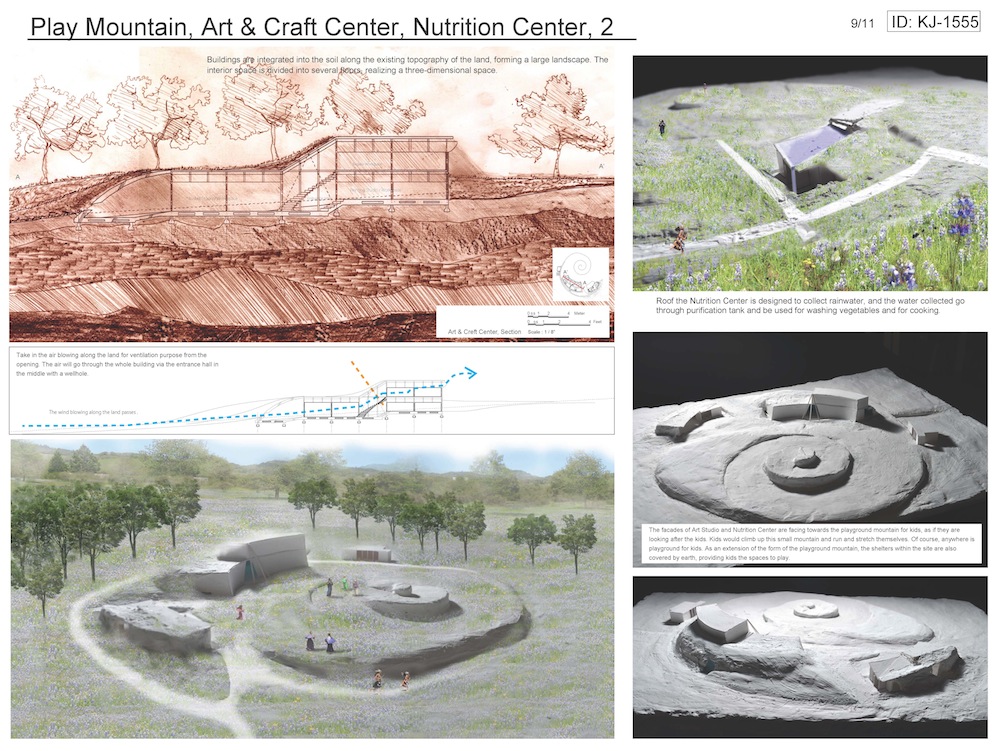

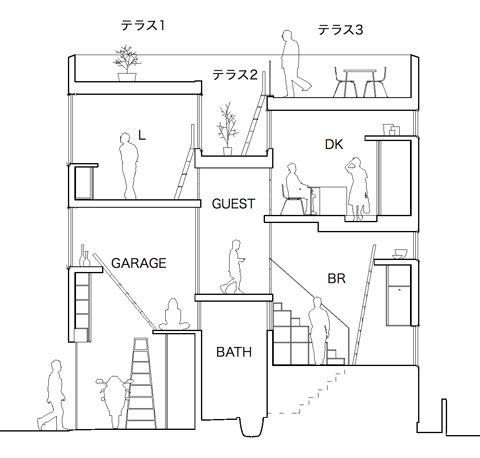

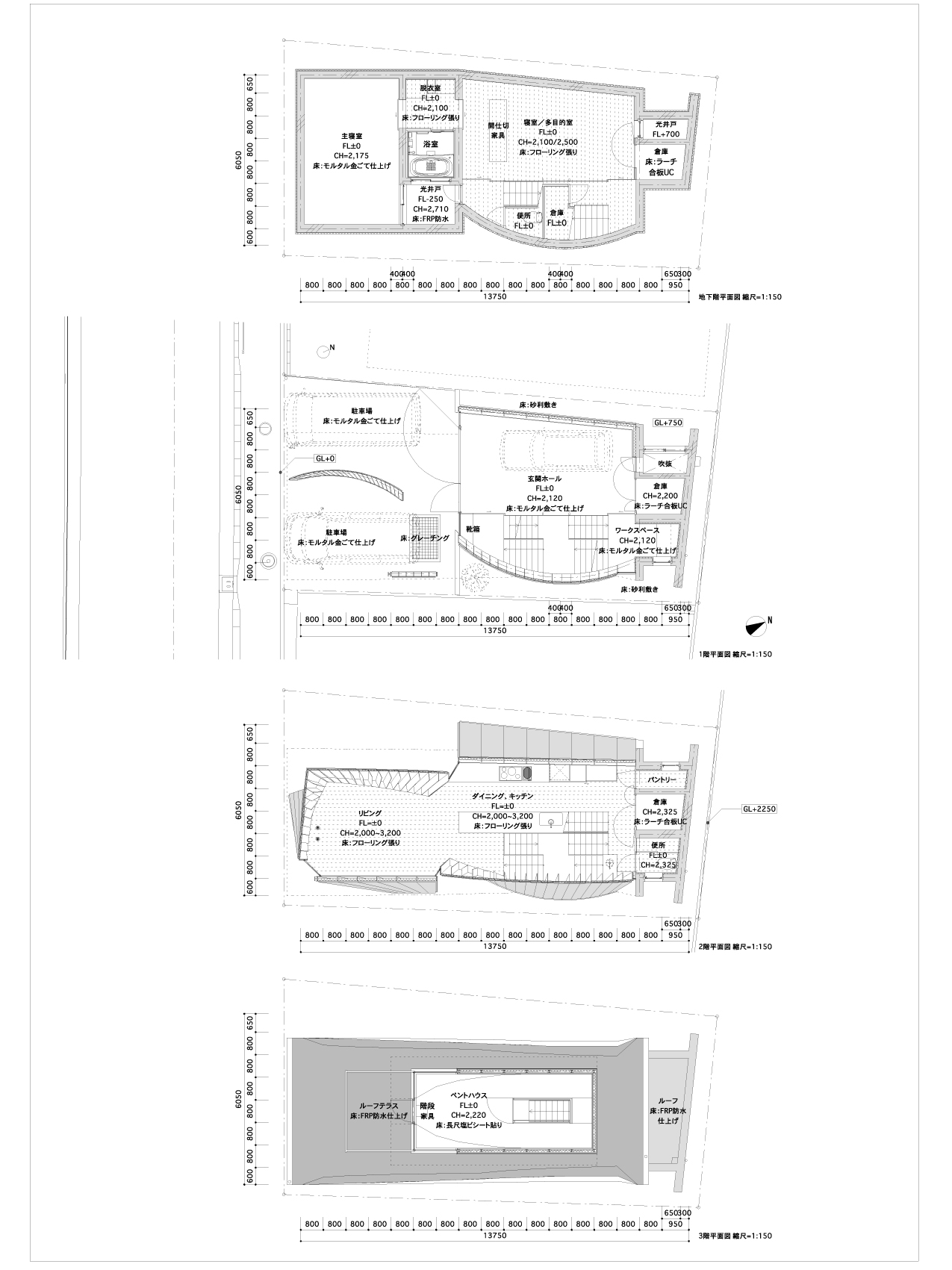

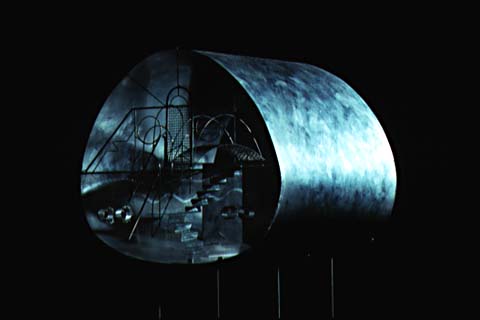

佐藤の応募案は一見するとインディアンの集落のように見える。ポモ族の歴史に詳しくないので、彼らが農耕的定住生活をしていたのか遊牧的移動生活をしていたのかは分からないが、少なくとも佐藤の案は定住的なデザインといってよいだろう。半ば地面に埋設され左右対称形の平面を持つパヴィリオンを分散配置した佐藤案は1960年代に世界中で流行したヴァナキュラーなデザインを連想させる。

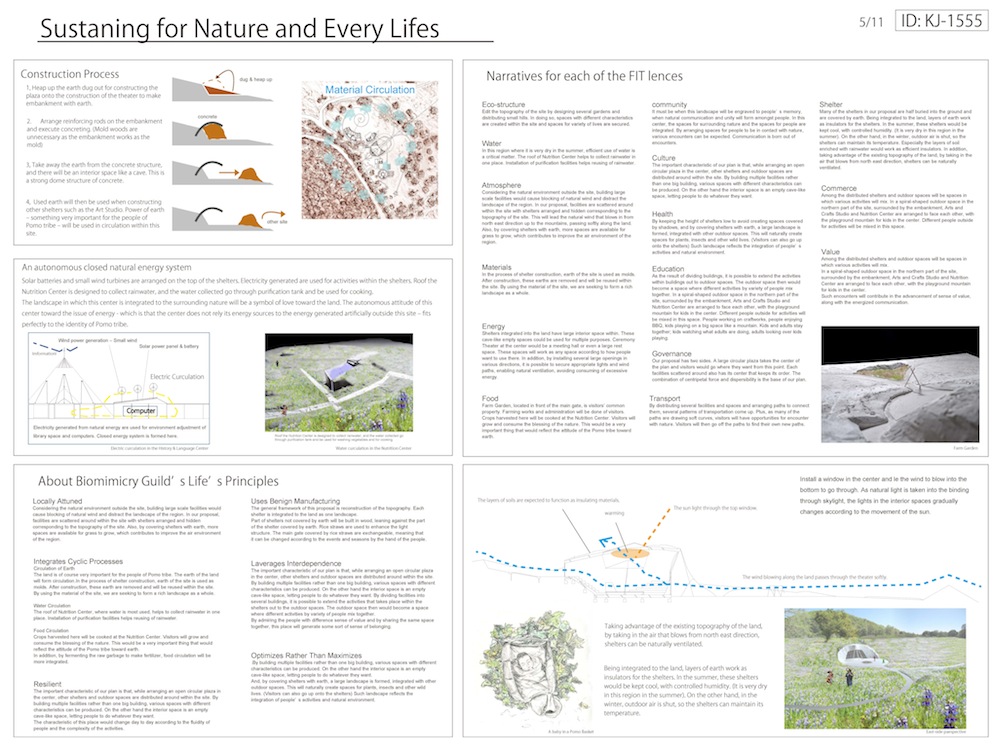

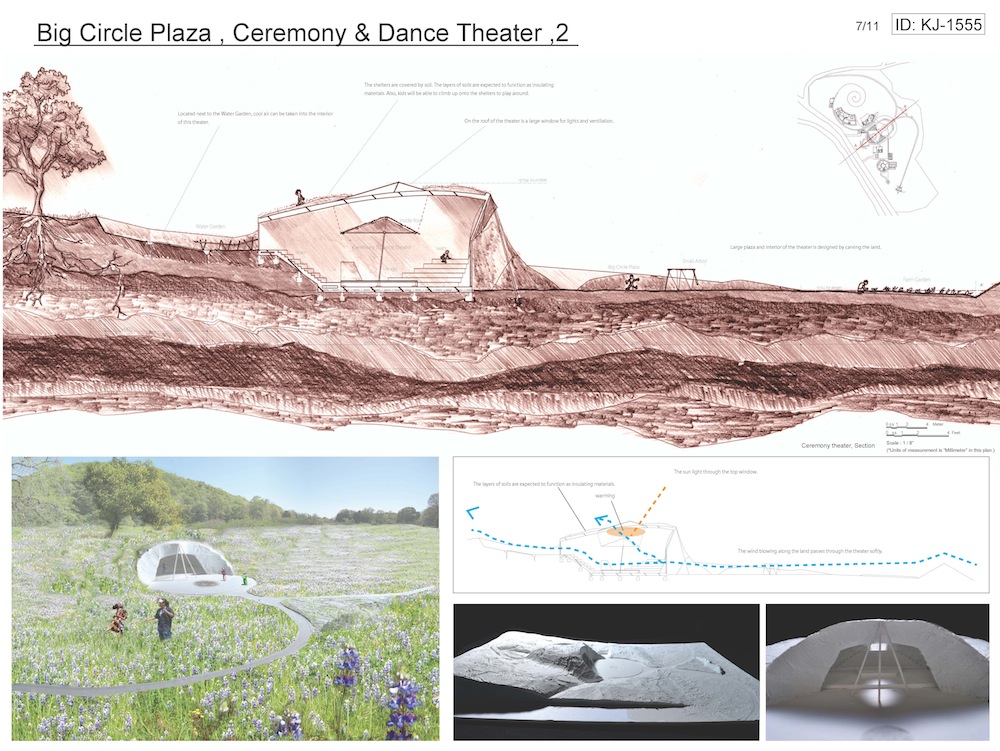

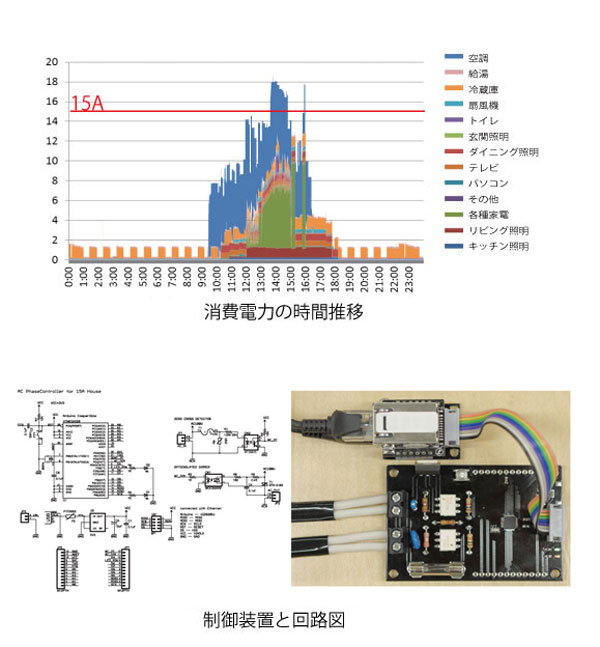

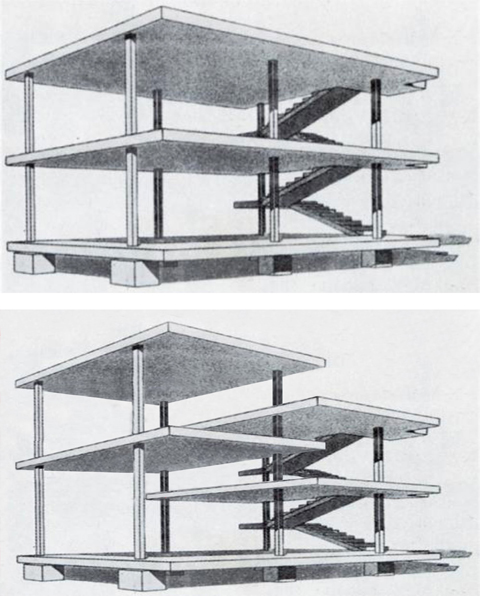

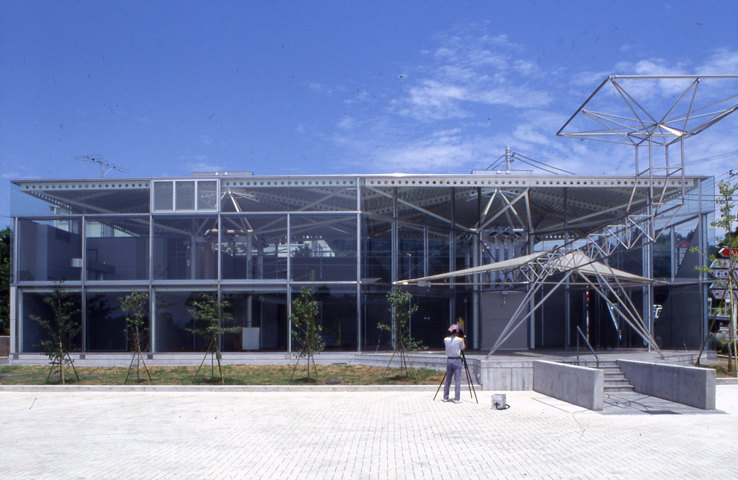

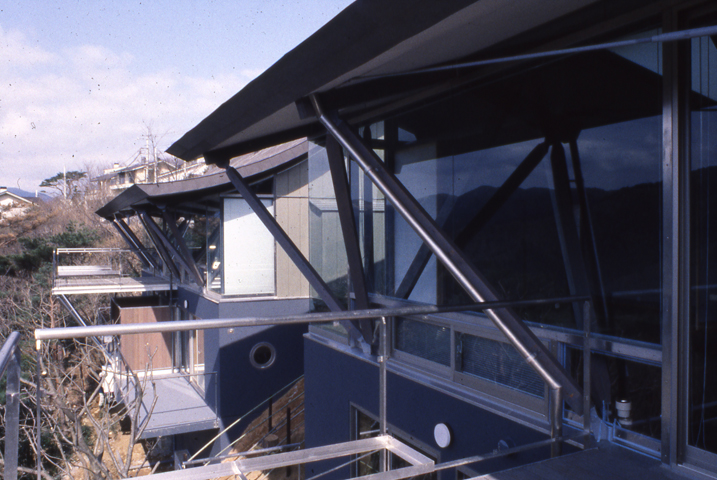

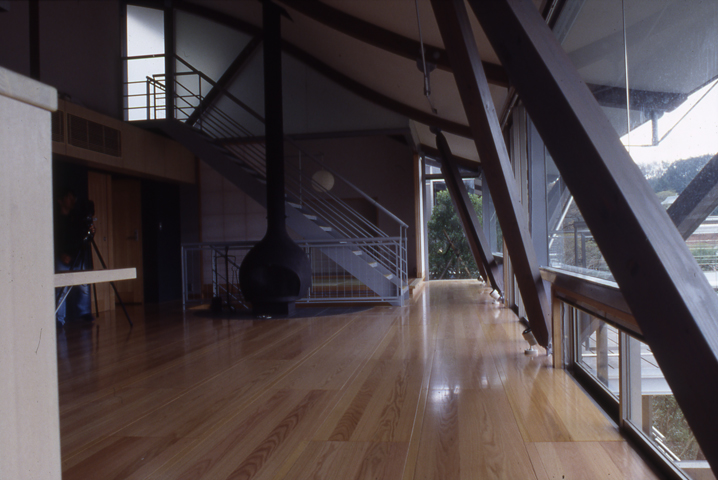

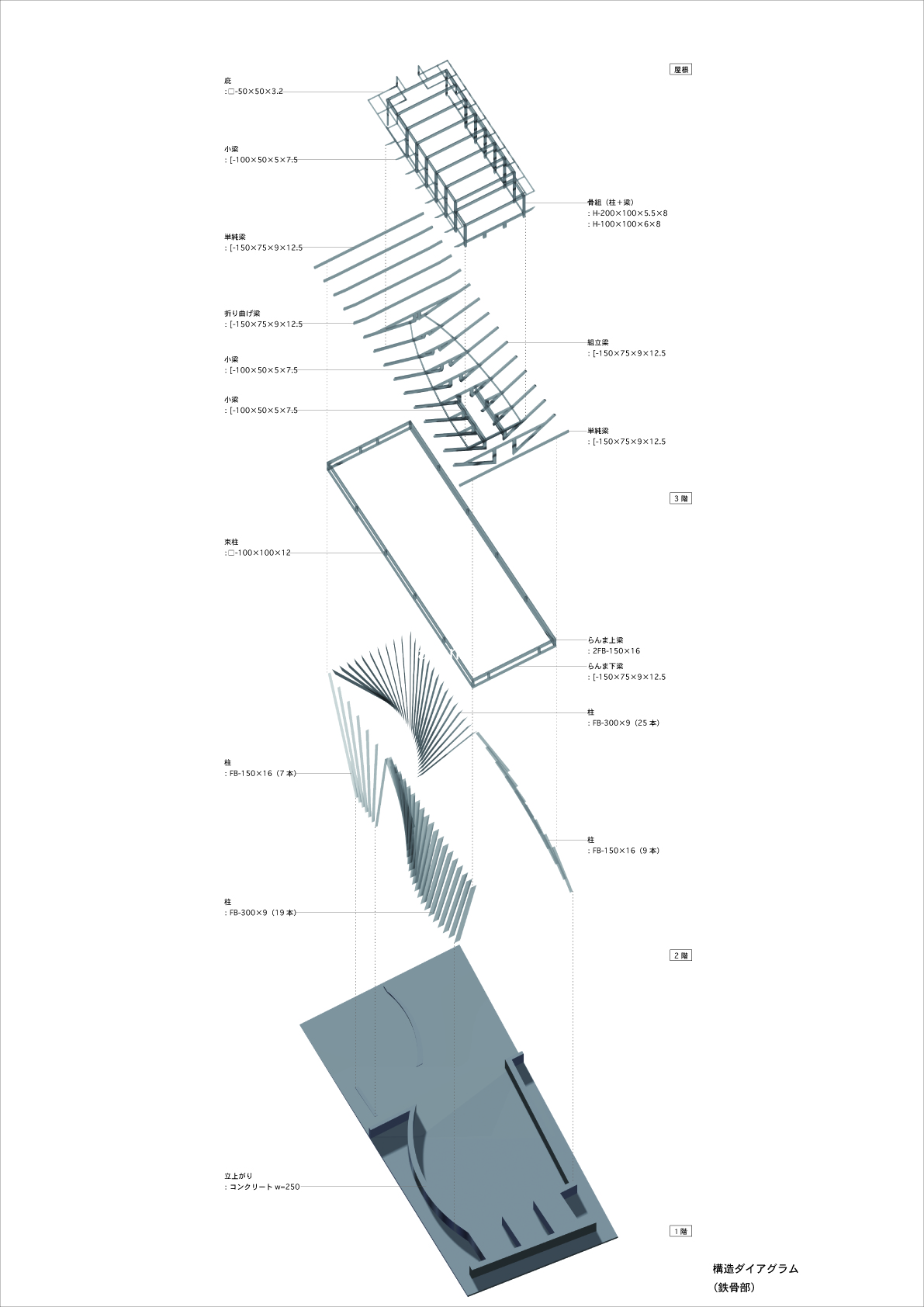

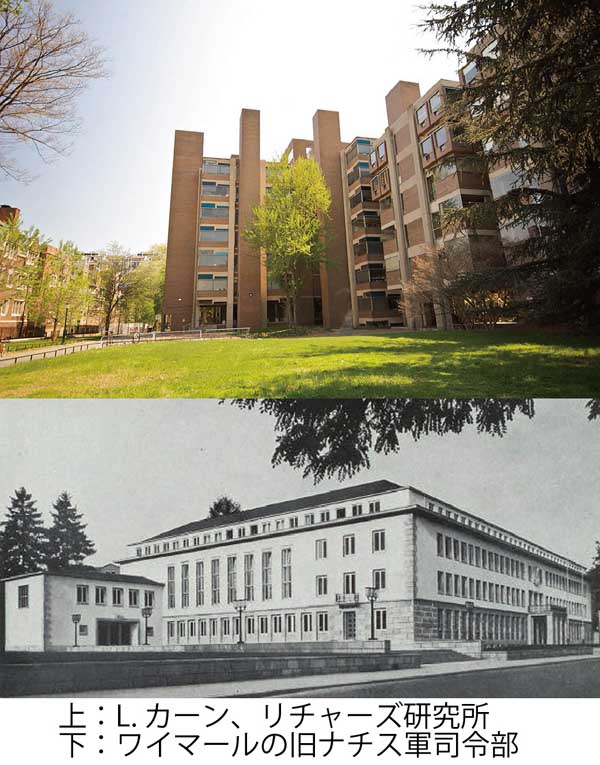

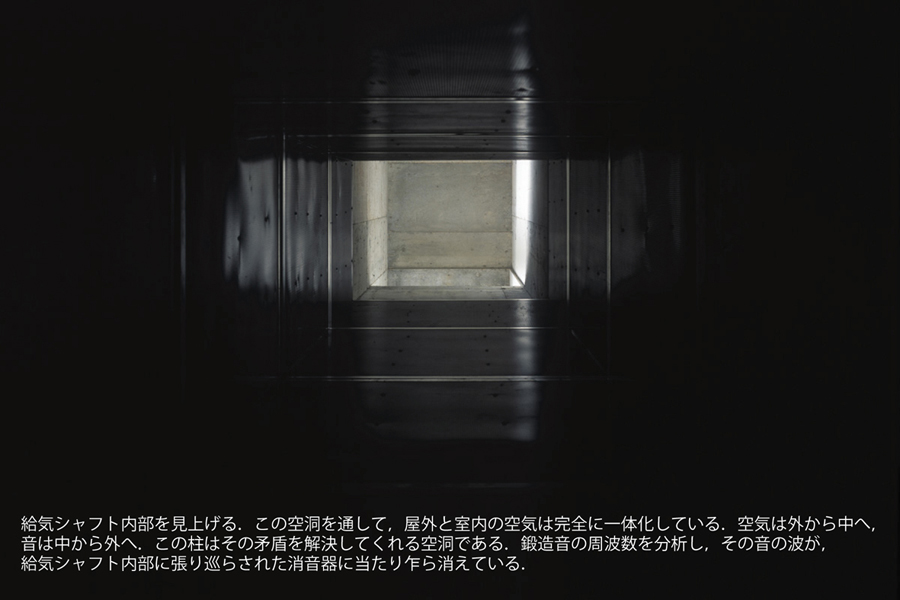

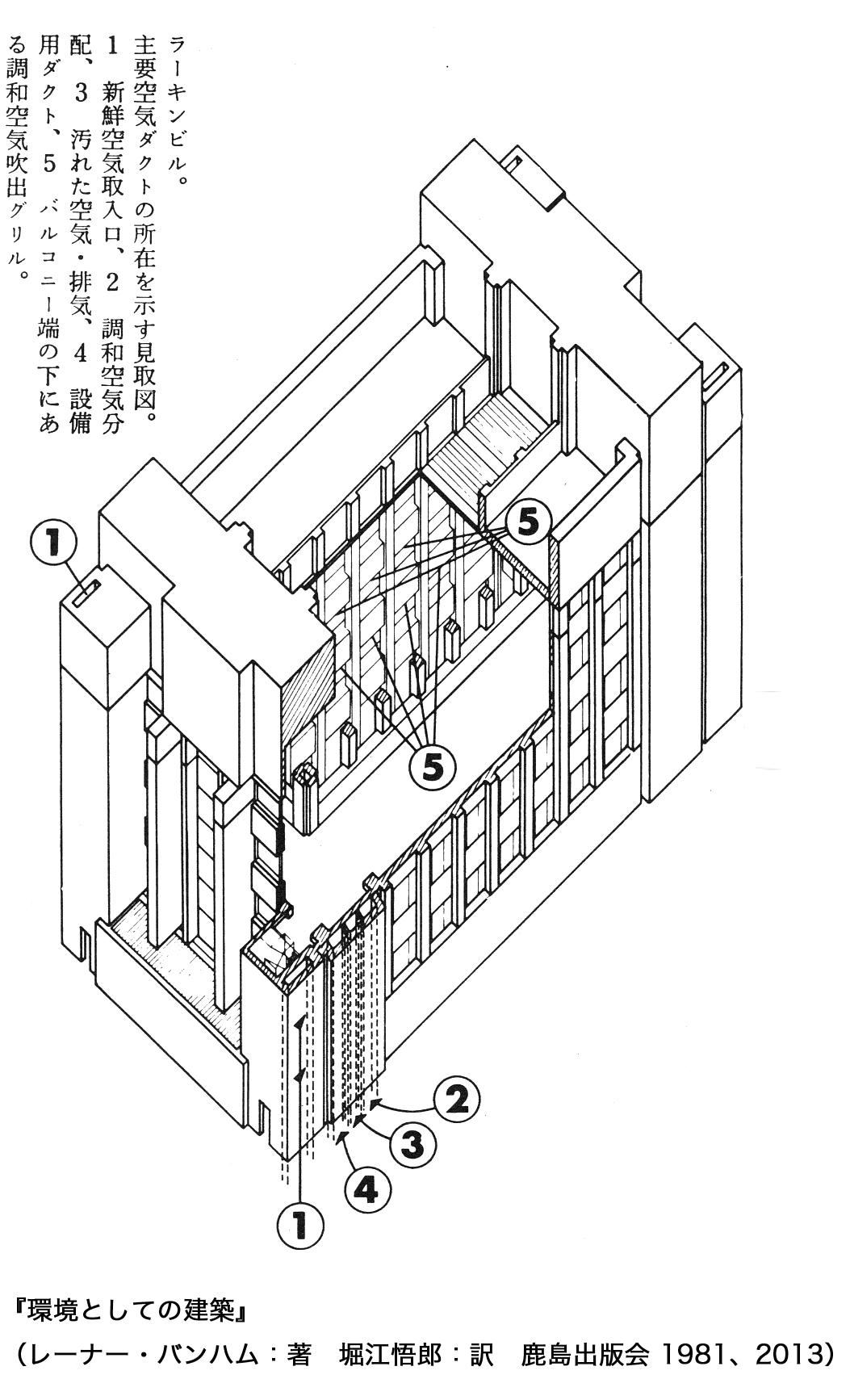

ヴァナキュラーなデザインは第2次大戦後にアメリカから全世界に広がった形骸化したモダン・デザインに対する批判から生まれた。ヴァナキュラーな建築への注目は1964年にニューヨーク近代美術館(Modern Museum of Art=MoMA)で開催されたバーナード・ルドフスキーによる展覧会『建築家なしの建築ARCHITECTURE WITHOUT ARCHITECTS』に端を発する。その展覧会のカタログとして出版された同名の冊子は、日本でも翻訳され(1975)大きな話題を呼んだ。「建築家なしの建築」とは、無名の人々によっていわば自然発生的に作り出されたヴァナキュラー(風土的・土着的)な建築である。それはヨーロッパからアメリカに渡ってエリートの建築となったモダン・デザインに対する大衆的立場からのカウンター・デザインだった。ロバート・ヴェンチューリやチャールズ・ムーアはヴァナキュラーな建築を大衆的なポップアートに接木することによってポストモダニズムのデザインを生み出した。この潮流は日本の建築界にも大きな影響を与えたが、それを正面から受けとめた建築家の一人が石山修武である。その意味で、佐藤の案はポストモダニズムの隔世遺伝といってもよいかもしれない。事実、佐藤案の中のCeremony&Dance Theaterは盛土を型枠にしたコンクリートシェルであり、ほとんど同じような建築を石山も作っている。あるいは地面に埋め込まれた基礎の上に軽い金属屋根を架けたその他のパヴィリオンも石山建築の翻案のように見える。とはいえインディアンの子守り籠をモチーフにしたデザインや、太陽光と空気の流れの制御装置として建築を捉える視点は佐藤独自のモチーフだといってよいだろう。

佐藤は石山研究室での2年間の修士課程を終える時点でまとめた修士計画『創作論序説:異形の現在---螺旋的思考とその模型について』において、このコンペ案をさらに大きな〈創作論〉の中に位置づけることを試みている。その方法論は「螺旋的思考」と名付けられ、江戸の〈栄螺堂〉を空間モデルとし、その具体的実践としてこのコンペ案を位置づけ、石山研究室における韓国やインドでの研究活動を日本の近現代を乗り越える近未来思考へと展開させ、最終的に東京に着地させるというヴィジョンである。ここにも石山修武の〈アニミズム論〉や〈開放系技術論〉の遠い谺を感じるのは僕だけではないだろう。

石山修武の視野は余りにも広い。彼の歴史観や社会観に正面から太刀打ちするのは容易な業ではない。しかしながら僕の見るところ、石山の具体的な実践活動は彼の広大な視野の一部でしかない。それはウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフト運動に似ている。モリスをモダニズム・デザイン運動のパイオニアと位置づけたのは歴史家のニコラス・ペヴスナーだが(『モダン・デザインの展開』)それはモリスの反機械的なデザインにおいてではなくマルクス主義的なヴィジョンにおいてだった。これに対しペヴスナーがモダニズム・デザイン運動のひとつの到達点と位置づけたのはワルター・グロピウスの「バウハウス」であり、その機械的工業生産化の社会ヴィジョンにおいてである。この意味で石山は〈プロト・モダニスト〉だといってよい。バウハウスのデザイン教育やザッハリッヒなデザインは、さまざまな問題を孕みながらも現在でも生き残っている。その可能性を昂進させ、そこにアジア的ヴァナキュラーやアジア的近代化を接木し展開させることが、佐藤のいう「螺旋的思考」ではないかと僕は密かに期待している。