|

|

カバーコラム6 石山修武 |

|

|

|

057 伴野一六さん亡くなるの報に接して

もう今は姿を消しているが雑誌「建築」には若い頃良く書かせてもらった。二〇代の前半だった。読み返したくない気恥ずかしいものばかりだが、川合健二考と伴野一六邸異聞だけは若いなりにマアマアのエッセイだったかと思う。二人共にその後の私の生き方に深い影響を与えた。川合は愛知県豊橋市二川の岡の上に楕円形の方舟、大方のひとはドラムカンと呼んだ、に棲み、伴野一六は渥美半島老津町の海沿いにスーパーバラックを建てて棲み暮らしていた。川合は有名ではなかったが名のある人だった。伴野一六は掛値無しの無名の人だった。この人物とそのセルフビルドの家と遭遇し、驚き、いささかなりとも世に紹介できたのは私の小さな誇りでもある。

孫の伴野優子さんから突然メールをいただき、伴野一六さん伴野一六邸共に数年程前に亡くなったのを知らされた。一六さんは亡くなる前にすでに奥さんが亡くなっていたので、病院で一人で亡くなったのだとの事だ。優子さんによれば、一六さんは世間からは「ヘンコツ」者とされ、でもとっても良い感性を持っていたと。

その感性は飛び切りなモノだったと私も信じている。どれ程に飛び切りかと言えば、例えば郵便配達夫シュヴァルの南仏の「理想宮」、サイモン・ロディアのロサンゼルスの「ワッツ・タワー」等の建築外史の名作群に充分以上に伍してゆける名作であった。建築外史と聞き慣れぬ事を吐いたが、簡単に言えば滔々たる正史の流れに隠れて、いまだに視えぬ「異端」の歴史である。歴史は常に権力の側からの視線で書かれやすい。社会は何らかの力で制御されざるを得ないからだ。その枠組みの外に常に異端者達がいた。シュヴァルもロディアも明らかに歴然たる異端者だ。その表現物は個人の自由の尊厳を殆ど至高点にまで高く表現している。その事によって正史の外に在らざるを得ない。

伴野一六邸は伊良湖岬に近い渥美半島老津町にあった。伊良湖岬の浜辺に打ち寄せられたヤシの実を見て、民俗学者柳田国男は海上の道を構想した。東南アジアの民俗が黒潮に乗って日本に辿り着いたとする説である。黒潮文化圏のイマジネーションでもあった。島崎藤村はそれに触発されて♪名も知らぬ遠い島より、流れ寄る、ヤシの実一つ・・・♪の詩を書いた。人々はそれを愛唱した。

驚くべき事に、伴野一六さんがシュヴァル達と同じに何十年も賭けて、独人で作った家は、ヤシの実ならぬ、黒潮に乗って浜辺に辿り着いた漂流物の寄せ集めでもあった。貝ガラや砂はとも角、木片も様々な断片も、自作の家には実に多くの漂流物が嵌め込まれ、集積されていた。TVやバックミラー、自動車のフロントガラス等の工業製品のゴミと、それ等、黒潮と共に打ち寄せられた漂流物が併用されていたのが、今、思えば特色であった。廃品ばかりでアッセンブルされたモノに良くあるトゲトゲしさ、痛々しさから、それが全体を救って、更に陶然たる溶融物に仕上げていた。

伴野一六邸の前の浜辺は、もう随分前に埋め立てられて工場団地になってしまった。その時に、一六さんは彼の自由の表現物であった自分の家の補給路を断たれたのだ。海を埋め立てる事が、個人の自由を犯した。まさに資本主義世界と個人の尊厳との関係を悲劇的に伝えているではないか。

その伴野一六邸が主人共々亡くなってしまった。又、一つ大事にしなければならぬ、モニュメントを我々は失ったのである。

第二、第三の一六邸を。そして、ワッツ・タワーを。

石山 修武

|

|

|

|

→ホーム

→インデックス

|

|

|

|

|

|

056 熊谷守一のアニミズム

熊谷守一の都内の五〇坪の森と三〇坪の家についてはエクスナレジに書いたのでいずれ読んで欲しいが、まだ書き足りぬ感があるので、その気持があるうちに書いておく。

私が世田谷村で時にツルハシまで振り廻して、土を掘りおこし菜園を作ろうとするのには、まだまだ肩に力が入っている。他人の眼も意識している。堅苦しく言えば現代文明批判の意識がある。だから世田谷村の菜園や雑木林(熊谷守一の五〇坪の森に引きづられて、少し照れながら雑木林というところが我ながらいじましい)や小屋、そして家のたたずまいには何とない不自然さがある。これは仙人と呼ばれた熊谷の自然さが備わっていない私の不徳故であるが、もう一つには私の動物嫌いがあった。最近まで動物と馴染めなかった。屋上に来襲するカラスは勿論、野良猫、犬、鳥、せみの類と仲良くする事はなかった。今居る猫のニコライとはようやくにして馴染んだ。この猫は仰向けに四足を全て開いて寝る位の不思議な猫だから、私など用心する対象にはならぬのであろう。しかし、この猫でさえ、ウサギのツトムを噛み殺した時には真底殺してやろうかと考えた。熊谷は飼っていた鳥が死ぬと、庭の樹木の根元に埋めたと言う。肥やしになって樹木が育つと思うよりも、鳥が樹に輪廻転生するだろう位に考えていたに違いない。ツトムは世田谷村の梅の木の根元に埋めた。今年は例年以上に梅の木は実をつけた。

でも、一匹の猫と馴染むようになってから、少しづつ生物一般への敵愾心は薄れてきた。まだまだ熊谷守一のアニミズムの世界とは程遠いけれど、もしかしたら、八〇才位になったら、そんな風になるかも知れない。熊谷は言葉は信じない、頼りにならないと言っているようだ。絵描きだから、そう言うのは分からぬでもない。しかし、熊谷の絵は全て言葉の変型形式だと言えなくもない。独人言がそのまま形になり、色になっている風がある。好んで書いた「独楽」という文字がそれを良く表している。

死んだ佐藤健が、禅入門の儀式である「たんかづめ」の際、ほとんど限界まで体を不自然な姿勢に痛め続け、その時に視た雑草の緑の鮮烈さを度々話したが、その緑は佐藤には生命そのもののように視えたのだと今にして思う。法然の山川草木みなひびきありという世界は、その集合世界だろうか。熊谷は若い頃自分の子供の生命を失う体験を何度か経ているようだ。その体験を経てのアニミズムの境地なのだろう。森も池も、虫も鳥も皆、死んだ子供の生まれ変わりだったのだろう。

石山 修武

|

|

|

|

|

|

|

京都国立博物館 曾我蕭白展ポスター 京都国立博物館 曾我蕭白展ポスター

055 「蕭白不思議の事」加藤周一

二十二時朝日新聞夕刊、加藤周一「夕陽妄語」が刺激的であった。加藤周一は磯崎新にも通じる、日本の典型的な良質な知識人である。外国語を自由に操り、博識で、相対的に世界を捉える。しかも加藤は医者でもあったから、人間を視る眼にヒューマニズムの土台もある。しかし、何か物足りない。超優等生、秀才の枠があって、その内にとどまり続ける。だから、どうなんだと、その先を言ってくれの不満が往々にしてあった。

「蕭白不思議の事」と題されたエッセイはそんな不満を吹き飛ばすものがあって、驚いた。徳川時代中期を生きた曾我蕭白を論じている。残念ながら私はこの画家を良く知らない。今年春京都国立博物館で大回顧展が催されたらしいから、知らぬ方が不勉強なのだ。残念だ。

加藤周一が言っている事を要約すればこうだ。

この画家の本当は上手なのか、下手なのか。余りにも一つの画業の中にそれが対置併存され過ぎている。俗に言うヘタウマどころではなく、蕭白は、徳川時代の日本ばかりでなく、どの時代のどの社会史も例が稀であろうと加藤が言い切る程の、どうやら問題をはらんでいる。これは加藤周一の大胆な指摘だろう。

アンドレ・ボーシャンやルソー他のプリミティーフ達。日曜画家と呼ばれた本当に下手は画家達の存在は近代絵画史上にあった。遠近法が表現できなかったり、陰影、光が描けなかったりと、彼等はまさに技術的には下手だった。この系列はアメリカのポップアートに引き継がれたと私は考えるが、さておく。

蕭白の問題は、そんな下手と、誰に例えれば良いか、ウーン、ゴヤでもレンブラントでも良い、上手とが同一画面に併存する事だと言う。

ピカソの子供の落書きみたいな絵もあるが、ピカソはそれと青の時代の凄味のある上手さを決して併存させなかった。下手と上手は分離していた。

建築デザイン、我々が土台とするモダニズム、デザインは勿論上手というプロフェッションの径を進んできた。キッチュは町に溢れ返っているが、下手が端的に表現されたものは皆無に近い。

加藤周一は、蕭白の下手と上手の併存の問題を、極端な大勢順応主義社会での一休宗純らの「狂」と、良寛の愚、そして子供という社会過程未了の問題に結びつけて、最後に途方もなく広い世界に向かって開いている・・・。と終えている。

開放系デザインの可能性に関しては、加藤の結びの、開いている・・・。の・・・の部分を構想しているつもりなのだが、もう少しやってみなければ大言壮語もできぬ。

石山 修武

|

|

|

|

|

|

|

太陽光発電の屋根を持つ住宅プロジェクト案 太陽光発電の屋根を持つ住宅プロジェクト案

054 電気住宅

空間 VS 電気の世界になった。建築対電子と言い直しても良い。設備対建築と言った方が解りやすいかも知れぬ。

どんどん電気設備が建築を占領し始めている。住生活の場に、それは最も端的に表れている。例えば、 SHARP の液晶テレビのCM。世界の優れた住宅が風景として使用され、そこでの主役は当然液晶TVである。建築としての住宅も液晶TVが主役である様に上手に選択されている。広い自然の中に、決して住宅デザインとして自己主張し過ぎず、環境としての自然に納まっているモノが選択されている。CMのディレクター達の考えは明快だ。デザインされ過ぎているモノは避けよ、である。TVCMに賭けられる金は巨大だ。一秒いくらで画面は社会に流通し、それは売りたい商品の価値を左右しかねない。商品の背景としての住宅だって、その選択には充分な時間と金が準備されたに違いない。

近代建築スタイルは、その純粋幾何学好みによって、商業主義的な要素とは一線を画してきた。誰がコルビジェのサヴォワ邸がルノーやトヨタに背景として使用される事を予測しただろう。まだ、そんな事は起きていないが、現実に、カサ・ブルータスや各種ファッション誌へのモダニズムデザイン建築の数多くの登場は新種のコマーシャリズムへのデザインの登用である。世界は変化しているのだ。新種のコマーシャリズムは俗に言うグローバリズムと密接な関係を持つ。全てが経済によって決められる。モダニズムが純粋幾何学によって世界制覇したのと同様に、マネーが全てを決める世界だ。バウハウスによって創始された建築デザイン、すなわち幾何学はインターナショナルスタイルとして世界に流通し切る迄に、ほぼ半世紀を必要とした。マネーの速力はもっと自由でそれ故に速い。電気と同じだ。

建築はその速力に対して、背景の書割、舞台装置として退却せざるを得ない。TVに出現する建築が果たしている役どころはそれを象徴している。 SHARP のCMに登場する建築以外のアクター、吉永小百合によく似ている。保守的で無害、何となく倫理的には骨格もありそうだ。環境問題を声高に叫ぶ人でもない。五〇代、六〇代の男性諸氏の支持は得やすい。浜崎あゆみやキムタクでは永持ちする安定性に欠ける。と言うよりも商品価格との相対的バランスに欠けるし、主役の商品を時には喰いかねない。それは許されない。画面に登場する小百合は何も語らず、何も主張しない。無害な空気のように、そこに居るだけだ。だから、商業的には永持ちする。時分の華を持たぬから。このCMは実に商業的に良く考え抜かれているのだ。その商業的戦略は一考に値する。

石山 修武

|

|

|

|

|

|

|

時間内特異点:石山修武 時間内特異点:石山修武

053 「精神の声」アレクサンドロ・ソクーロフ、磯崎新

この映画は大画面で視た方が良い。一度目は磯崎アトリエの液晶ビジョンで視た。部屋も照明が明るくて、そればかりじゃなかったろうが、ソクーロフの声は私には届かなかった。磯崎新が何故あんなにこの映画を称揚するのかが解らなかった。二度目にTVよりは少しばかり大きなスクリーンで、部屋を暗くした中で視た。良かった。延々、五時間以上の時間が、一向に退屈では無かった。

映画の冒頭、ソクーロフがモーツアルトについて述べる独白が、重要なのが解った。モーツアルトはチビのクル病に犯された困難さを抱えていたと、偉大な人間は皆想像を絶する困難に対面せざるを得ない。と言うつぶやきが暗鬱な風景の中で語られ、それでタジキスタンの国境の戦場へと場面が移った。若い兵士達の日常が延々と描かれる。荒涼たる荒地を戦場とする訳がわからぬ不気味な日常だ。兵士達は繰り返し、繰り返しつぶやく。「訳がわからない」と。それぞれの故郷から遠く離れたアジアの荒地で戦争をしている事、自分の不可解さはそう表現するしかないのだ。

兵士達の日毎の生活は恐ろしく退屈なものだ。喰べて、歩いて、用心して、待つ。そして眠る。動物達の延々たる繰り返しの退屈さをまさに生きている。そして、何の予告も無く戦争が始まる。砲弾が撃ち込まれ、銃を撃ち返す。そうして、又、突然戦闘は中断し、退屈な繰り返しに戻る。兵士達の頭の中は除隊の事で一杯だ。それだけが希望なのだ。ソクーロフは言っている。兵士達はクル病のモーツアルトと同じに偉大だと。荒地の中で繰り返される動物の如き生活にも、訳がわからないとつぶやくしか無い兵士達のホコリまみれの生活にも人間の尊厳はあるのだと、彼は確かに言っている。それを言うためには、五時間半の退屈で不気味な時間の長さが、どうしても必要だった。カミュの不条理に近い世界が描かれているようにも思うが、暗鬱な空のサンクトペテルブルグを故郷とするらしいソクーロフの映像は荒地の色、形を描き尽くして、より我々の感覚に直接訴えかけてくるものがある。観念が映像の具象性によって排除され、感賞の扉を開くのだ。

磯崎新はこの延々たる一見退屈な映像の連続の向こうに何を視たのか。何が磯崎の感性の扉をたたいたのか。

それは、今、磯崎新がソクーロフが描いた地タジキスタンに構想しつつある建築の形式と密接な関係がある。

ソクーロフの「精神の声」は磯崎新の空虚好みとでも呼びたい独自なニヒリズムの精神の傾向を考える糸口になり得る。又、同時に、交響曲で例えれば最終楽章にとりかかりつつある磯崎新の建築家としての試みの象徴になるかもしれぬ。その象徴とは建築の始源であり、ニヒリズムからの自己救済を意味するものになるやもしれない。(このコラムは続きます。続いてしまってはコラムにならないけれど、自然に続いてしまう羽目になりました。)

石山 修武

|

|

|

|

|

|

|

052 坂田明・「家路」

坂田明のサウンドは東北一ノ関のジャズ喫茶ベーシーで聴いた。それ以外にもこれ迄色んな場所で聴いてきた。意外や意外、二川幸夫のGAギャラリーでも聴いたし、南青山の Bar アルクールで聴いたスターダストも忘れられない。坂田と言えば人柄風体とは別に、山下洋輔トリオ時代からのフリージャズ、要するに突っ走り続ける、アヴァンギャルドの印象があるのだが、その外見とサウンドは仲々自然には結びつきにくいものがあった。坂田明が得意であった田中角栄風を真似て言えば、「マア、ソノー、何か似合わない感じが、あったんだなぁー・・・」

コルトレーンと張り合いたいとか、諸外国の前衛とガップリ四つ相棒とか、肩に力が入っていたのである。そりゃあ当然至極の成りゆきではあった。アフリカの奴隷の記憶=ブルースも無い東アジアの黄色人種で、ジャズをやる根拠は極めて薄い。黒人特有の粘っこいリズム感も、劣らざるを得ない。オリンピックの百米レース決勝に日本人が出られぬのと同じ事情がある。

坂田明も世界中でJAZZやって、現場でそんな事はイヤと思い知らされた事であろう。それで、いつの頃からか、詳しくは知らぬが坂田明の演奏にはアジアの民謡やらが多く登場するようになった。あんまりUSAの黒人達と JAZZで競り合っても仕方ないよね、の感じなんだろう。敗北感ではない。あきらめでもない。ゆきついてみれば、とどのつまりは、坂田明は坂田明でしかなく、また、坂田明である。と、いう境地だ。

気がつけば、坂田明も 60 才である。

坂田明のCD盤「赤とんぼ」中の「家路」を聴く。しみじみと聴く。最前線のミュージシャンが辿り着いた境地から、肩の力も、見栄も、体裁も一切合切脱力して吹く、家路を聴く。坂田のこれ迄の戦線をいささか知る者としては万感の想いが湧くのである。ドボルザークの名典、「新世界」の一端が、これ程までに東アジアの情感をたたえながら、鳴り響く、それこそ新世界を実感するのである。

仏教には、それも禅の世界には有名な心身脱落・脱落心身の言葉がある。道元だったかな、のあり得べき理想の境地を表現しているらしい。家路が表現し得ているのはそんな新世界である。

ただし、皆さんがこの曲を聴く時には、できれば三十年位も昔の坂田明の曲、「ミトコンドリア」などの肩に力を込めて、馬力も満々、戦場を駆け抜けるが如きの曲を聴いてから、耳を傾けて欲しい。そうすると坂田明の今が本当に良くわかるのである。エヘン。

坂田明のこれから、家路の行き着く先。いざ帰りなん故郷へに注目したい。ポール・ゴーギャンはノアノアを描いた。我々は何処へ行くのかとつぶやいて南洋の楽園タヒチの女達を暗鬱な色調で平坦に塗りつぶした。ヨーロッパのアーチストは絶望しやすい。だから神に救いを求める。我々には唯一の神は居ない。居ても八百万程に沢山いる。自然は神で溢れ返っていた。仏教もそのようにして受け容れてきた。

家路はそんな風な大地と空漠たる天を唄っているような気がしてならない。必読の、イヤ、必聴の曲である。

石山 修武

|

|

|

|

|

|

|

「人類と建築の歴史」挿絵:南伸坊 より 「人類と建築の歴史」挿絵:南伸坊 より

051 「人類と建築の歴史」 藤森照信 筑摩書房 六七〇円+税

これは建築史家としての歴史書というよりも、むしろ建築作家としての藤森照信の視線が色濃く表れた書物である。史家に必要な実証性に乏しいというのではない。第一章、最初の住まいに典型的なように、実証が極めて困難な太古から話しを始めているからだ。マンモスを食っていたころの人類の生活を今の科学はまだ実証し得ぬ。それ故、そこに想像力が歴史に対して大きな意味を持ち得る。

大学院生時代、私は建築史研究室に籍を置いていた。当時の早稲田の建築で圧倒的に人気があったのは吉阪隆正であった。当然、クラスメートも皆私は吉阪の許に行くと思っていたらしい。理性で全て人生が決まるわけではない。何となく、昔から多勢に無勢だったら私は無勢の側を選んでしまうクセを持っていた。その結果の選択に過ぎない。大にぎわいの吉阪研究室に比べ歴史研究室は一、二年入室希望者が無いところであった。学者で飯を喰える程の頭じゃないのは自分でも解っていたから、私の選択にはある種の屈折した心情があったのだろう。昔の事だ。思い出せても思い出したくない。同世代の友人に建築家は少ない。もともと友達と言える人間を多く持つ器量もないので、実に少ないと言えるだろう。友人には史家が多い。多いと言っても二人だ。鈴木博之も藤森照信も若い頃に建築史の径を選択したのは様々に複雑な屈折があっただろうと憶測する。今を盛りへの、大衆の支持も得ている縄文天真爛漫人藤森照信だって、二〇代は想像を絶する暗鬱な時代があった筈である。

院生時代の師であった渡辺保忠先生は常に史家の矜持の如き形式を教えて下さった。誰も耕かさぬ未開拓の原野に踏み入るのが史学の特級なのだ。と時に酔って教えた。学問の世界の厳しさと大事さも常に教えた。当時、国際建築という建築雑誌があって、先生は私に建築雑誌等は研究室で読むなと禁じたが、これだけは許した。太田博太郎博士の「伊藤鄭爾を自重せよ」と題された、長文の書評がそれには掲載されており、今でも記憶しているが伊藤鄭爾氏の著作の誤りを一つ一つ厳密に指摘したものであった。バカ学生であった私もこの書評には仰天した。学問、及びそれに従事する史学者というのは大変な世界なんだと思い知らされた。それで私は学者方面はすぐに見切りをつけて建築デザインの方へ脱落した。史家を友に持つのはその屈折があるからだろう。

人類と建築の歴史を読みながら、太田博太郎氏がこの本を書評したら、どんな事になるのだろうかと考えもした。恐らく間違いや、史家として実証不足の点が余りにも多く、本より厚い書評にならざるを得ないだろう事は充分に予想し得た。だからこの本は建築作家藤森の自由な境地からの本なのである。

建築の神様がいるとしたら、と藤森はその神さまに託して自分の意を言っている。建築の歴史は現在のところ六段階で変化しており、それはマンモスを食っていた頃、太陽信仰の神の家、ようやく縄文時代の竪穴住居、神社建築の誕生、青銅器時代から産業革命までの結果として世界はヨーロッパの歴史主義一色に塗りつぶされた、がここでアッと驚く二〇世紀の現代建築となる。藤森の説は現代建築の素は一九一九年開校のドイツ、バウハウスによるインターナショナルスタイルであり、それはヨーロッパの歴史主義の否定であり、それ故この考えをヨーロッパとつないで考えてはならないとする。それは幾何学という抽象的精神による数学であり、数学に国籍は無いからそれは世界をおおい尽くすことになった。

そして二十一世紀の現在、建築デザインの主流の一団はその考えをベースに益々、抽象性に向け漸進している。しかし建築史家としてその状況の歴史は理解し得るのだが、建築作家としての藤森はそれが少々残念で自分はその中心的勢力から離れて、何と言うか、より具象的な物体を目指したい。つまり、藤森は多勢より無勢につく、少数者の側にまわると宣言している。近年、藤森の作家としての活躍も目覚ましいが、彼はここに来て作る者としてのアイデンティティーを深く考えたいときっと思ったのだ。それでこの書物が書かれた。作家としての藤森を歴史家としての藤森が存在証明したのである。

石山 修武

|

|

|

|

|

|

|

050 李祖原

中国人建築家李祖原とは三〇年来の附合いになる。

初対面は台北であった。毛綱、伊東、山本等と台北を訪問し、我々の建築の小展覧会を持ち、シンポジウムを台湾の若手建築家達と共にした。そこで少壮の建築家であった李祖原に出会った。

初対面の李は台湾建築界では孤立した存在だった。建築家の誰に尋ねても、あまり良い印象の答えが返ってこない。要するに余りにも強過ぎて、建築界ではむしろうとまれていた。李は広東省生まれで幼少の頃台湾に移住した。建築を志し、米国プリンストン大学大学院に学んだ。その後米国で実務を学びカタールのドバイのホテルシェラトン等を手掛けた。その仕事は私もドバイで実見した。大阪万博の際には中華民国 (R.O.C) パビリオンに従事した。台湾帰国後自分の事務所を創設、第一作は巨大なデパートだった。我々が訪台した時はすでに台北パブリックハウスの大作を実現していた。高層の巨大ハウジングでマスタープラン構成、屋上の中国風装飾に中国風の表現がすでにあった。

以降、訪台する度に彼と会い続け話し合い続けた。着々と作品を作り続け、そのスケールは更に巨大なものになっていった。「いずれ、中国本土で建築を作るから、その時は一緒に行動してくれと彼は時々口にした。私は聞き流していた。自然に彼は台湾建築界で登りつめ、幾つかのハイライズビルディングを実現し、リーディングアーキテクトとなった。ヴェネツィアビエンナーレ建築展では李は台湾パビリオンの展示を行い、私はオープニングスピーチを任された。しかし、国際関係事情を反映し、台湾パビリオンはジャルジーニの森の主会場から遠く離れ、だけれどもヴェネチャのド真中のグランドキャナルに面したカテドラルの一部があてられた。

幸い彼を早稲田の建築学科の特任教授として迎える事もできたが、彼の志はそんな事位ではとても納まるものではない。中国人社会の本当の姿を反映した。まだ見た事もない巨大建築を実現するという目標に向って突き進んでいる。

今、中国本土で李祖原と行動を共にしつつあるが、これは、三〇年も昔からの彼のシナリオであるのかも知れない。どうやら大河の流れに乗せられてゆきつつある。

石山 修武

|

|

|

|

|

|

|

049 上海から海を渡って来た建築

東京新木場に完成させたトモコーポレーション流通センターの建築の一部はメイド・イン・上海である。周知の如く日本の建築コスト、特に鉄骨部分のコストは異常な値上がりを続けた。中国の北京オリンピックに向けての諸々の建設を契機とした中国市場の鉄製品需要に呼び起こされたモノだと言うのが通説である。日本商社、メーカーがプライスコントロールしていると言う流言もある。事実はその双方共であろう。私の持論は、日本の住宅価格は異常に高くそれはすでに人間の自由を束縛し過ぎている、それ故にその束縛を開放(解放)すべきであるというものだ。古い言い方ではあるが、端的に言えばそう言う事になる。人間の生活はダイレクトに住宅と関係しているから、住宅の価格は人生の本来の価値と関連してくる。当然、住宅価格は住宅以外の建設産業のコストと密実な関連がある。その商品自体が国際的自由競争にさらされていないモノは少なくとも工業化を成し遂げた経済圏に属する国家では不自然である。資本主義の原理の一は自由な競争である。しかし、日本にはその不自然さが存在する。日本でのその不自然さの最たるモノは米と土建だ。世界の工業化を成し遂げた国々と比較すれば異常な価格である。米と土建は TOYOTA や SHARP のように国際的競争をかいくぐっていない。ある種の価格の鎖国状態にある。

その事に対する大疑問があったのでメイド・イン・上海をダイレクトに実験してみようと考えた。トモコーポレイションの友岡社長も面白いやってみようと言った。それで、この写真の如き建築とあいなった。詳細を述べる事はひかえるが、これは生産主義と言うより、むしろ流通主義的建築なのである。日本の建設業は近い未来否応無く中国市場とコラボレーションしなくてはならぬ状況に追い込まれるだろう。建設技術は市場の後押しが無ければ形にはならぬ。

メイド・イン・チャイナ IN JAPAN スタイルを色々な形式ですすめてゆく計画を立てている。日本の建設価格の閉鎖性をタタクのはこの方法が一番だ。

石山 修武

→週刊建築 倉庫と引き出し

|

|

|

|

|

|

|

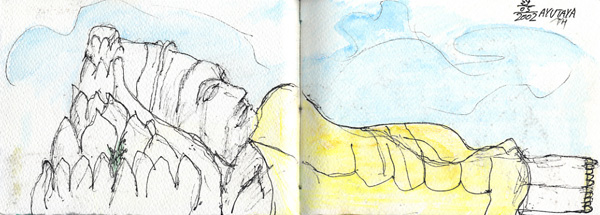

048 仏像

タイのアユタヤの仏教遺跡や、ミャンマーのパガンの壮大なピラミッド状の群の中のストゥーパの群の中には、何体かの寝仏がある。インドのエローラの窟院内でも遭遇した。仏像でも直立して立っているものと対面するのは何故か余り良い気持ちがしない。母親の脇の下から生まれ落ちたばかりのシャカムニが直立して右手を上げている小像は有名だが、今話題のレッサーパンダ風太君みたいな感があって、滑稽に思えぬでもない。小さい像でも仏陀であるからとはいえ何か人間を見下している風があって反発心が湧く。小野の浄土寺浄土堂の阿弥陀仏立像は巨大でたしか九米位あったか、ただこの立像は重源の大仏様の架構が首の辺りを横切っているお陰で、何だか、あんまり偉そうな感じがしないのが良い。虹梁が立像の威丈高な独善性を消している気配がある。

奈良東大寺法華堂(三月堂)内の本尊不空羂索観音像は堂々たる立像で、だいぶん昔にその宝冠が盗難にあった事件があった。盗んだ奴の気持ちも解らぬではない。偉そうにしやがって、おまけに成金のシャンデリアみたいな帽子までかぶっちゃって、よし、アノ宝冠だけでも外してやれと盗人はレジストしたのである。法華堂では本尊は余りにも立派すぎて、脇侍に過ぎぬ日光、月光の両菩薩が人々の人気を集めている。特に月光菩薩像の人気は絶大なものがある。本尊様は立派過ぎて近附けない。日光菩薩も、太陽だからチョッと偉そう。なんだか、月光菩薩の光り輝やか過ぎぬつつましさ、あわれっぽいのが身近で良い。というのが人々の本音であろう。

御仏の座像は立像ほどではないが、安定し過ぎて、これも近付き難い。のが多い。

その点では、寝ちゃってる像は、あらゆる力が抜けて脱力感の極みとも言うべきものがあって良い。寝仏像が発する脱力感イメージは、あらゆる建築形式の対極にあるような気がする。キリストのイコンが多くの人に愛されるのも、十字架にはりつけになって、死んだか、死の直前の脱力感にヨーロッパの人々の気持ちの底に無意識のうちに親近感を植えつけたのではあるまいか。キリスト像が筋骨隆々としたヘラクレスレ状のもので、右手なんか毛沢東やレーニン像みたいに挙げていたりでは人々はコノヤローと思ったに違いないのである。

寝仏を収容する寺院、それが岩を掘り抜いた窟院であっても、それに名作が無いのもうなづける。建築は本来、力の表現であるから、寝仏みたいな力が抜けちゃったイコンを内蔵し、あるいは表現するのに、あんまり適していない。大雑把な言い方過ぎて申し訳ないが、確かにそう感じるのだ。

寝仏みたいな、つまり脱力感そのものであるような、建築のスタイルは無いのかと考えている。銀河鉄道計画7で示した北京の計画案もその一つの試みだ。

石山 修武

|

|

|

|

|

|

|

047 銀河鉄道計画7

北京のオリンピックサイトの隣に計画しているシアターである。中国の計画は皆スケールが日本人の常識を外れたものになってしまう。宮沢賢治がデザインした銀河鉄道も当然の事ではあるが現実というスケール、あるいは枠からは、はみ出した鉄道である。計画はすでに現実社会の要求をそのまま受け容れて、現実との予定調和を旨とするものではあり得ない。デザインは社会が要求する機能をバランス良く描くだけでは充分ではない。ドキュメンタリー映画や毎日のニュースですら、それが現実を直写していながら、我々に伝えられている瞬間に、その現実は超現実になっているという、深い現実がある。その現実の、リアルタイムなあらゆる現場と対面する事は不可能である。人間は世界の全てに対面できる程自由ではない。身体の能力には限りがある。それ故に賢治は猫や、熊や、いたちの現実らしきを借りて、語らしめ、動かし、もう一つの非現実を描こうとした。それで足りぬ時には死者をして語らしめ、現実の時空間の外に、あるいは、視えぬ身体の内部にレールを計画しようとした。

賢治が設計した物語りは、数多くの国の言葉にすでに訳されて世界化していると言う。その物語りが視覚的世界を読者の頭脳中に描かせる力を持つのは、これは言葉の配列と組み合わせの精緻さと同時に、現実の枠への破壊力を持つからだ。又、本来、言葉を持たぬ動物達に語らしめたり、ドンドンドン、ホーホーホーと言う様な擬音の多用も、又、世界性を所有するのに有力な手法となっている。デザインも又、日本語という現実の枠から本来自由な表現の形式である。

建築にとって電子の速力は賢治世界の擬音や動物達の言葉と同じものではないのか、と言うのが北京の計画の出発点である。要するに、電子を敵とするのではなく味方にしてみようと試みている。この点の詳細はおいおい述べてゆく。

石山 修武

→週刊建築 銀河鉄道計画

|

|

|

|

|

|

|

046 世田谷村の小屋づくり2

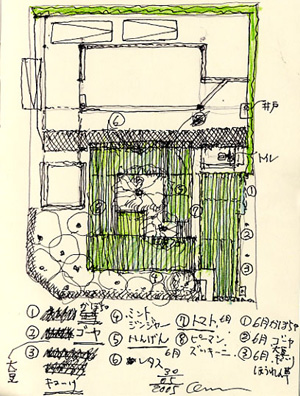

梅雨前がその年の最終の種まきのチャンスだとうろおぼえに何かで記憶していて、五月二十九日の日曜日は半日下の菜園の土おこしにかかり切った。地上から5メーター上の二階が普段の生活の場所なので、地面のある一階を下の菜園と呼ぶ事になる。これまでは廃園状態の荒れ放題であった。身の廻りの空間、環境は自分で考え、作るのが本当なのだと「開放系技術」を唱え始めている私としては少々恥ずかしいものであった。そればかりからではないが、運動不足の体にも良いだろうとツルハシ、クワ、シャベルを振り廻しての小さな畑作りを始めた。早く小屋作りに取りかかりたいのはやまやまなのだが、よくよく考えてみるならば、小屋というのは何かの作業の為の道具である。農作業や漁のための下準備、炭を焼くための小屋、その他諸々、何かの作業であって、初めて必要となる。マサーチューセッツ州ウォールデンの森の中に入って小屋を作ったヘンリー・デービッド・ソローは深く考える為に森の中の小屋を必要とした。私にはソローのの勇気は無いから、森の中の隠者の生活は出来ない。出来れば、もう、とっくにやっていただろう。だから菜園作りを始めた。小屋を作る為には、その小屋作りを必然たらしめる生活の又、又必然条件が必要だと考えた。少しばかりまわりくどい逆転があるにせよ、自然な理である。

土を掘り起こしながら無意識のうちにうね状の帯を作り始めているのに気付いた。本格的な百姓の畑はみなそうなっているのを真似ていたわけだ。しかし、そもそもあの波状の断面を持つ「うね」というのは何の為にあるのか知らないのだ。それに太陽のエネルギーと「うね」の方向をどのようにすれば合理的なのかも解らない。きっと、「うね」の間かくとオリエンテーションのデザインの理論があるにちがいない。ゴーヤやキューリ、大根も作ってみたい。これ等は屋上菜園で皆失敗した。屋上菜園の土は深いところで六〇センチメーターくらいしかないので根のはるものは難しいのは解った。別に小型の耕運機を使うわけではないから、「うね」の幅は昔の、手作りの農法の伝統の通りで良い。ところが、ゴーヤの「うね」とキューリのそれと、「うね」の違いが要求されるのか、どうかさえ知らない。これは建築と同じくらいに高度な知識が必要とされるのだと、遅ればせながら気付いた。

石山 修武

|

|

|

|

|

→ホーム

→インデックス

|

|

|

|

カバーコラムバックナンバー一覧←

|

→カバーコラム5

→カバーコラム7

|

|