石山修武 第22信

after 3.11

身近なアーチスト、アーキテクト、デザイナーの懸命な創作活動に接している。

山口勝弘、磯崎新、栄久庵憲司諸氏の創作である。

三氏は80歳を超える歴然たる高齢者であり、山口勝弘、栄久庵憲司両氏は今は車椅子を使用する境遇でもある。身体の具合と気持の力は一致する事が多い。しかし、それは年令とは決して比例しない。年令と気持の力は御三方に関しては比例しているようだ。年をとればとる程に気持の力が強くなっている如くに見える。見習いたいものだ。

三氏共に謂わゆる焼跡世代である。

戦後に残された焦土とガレキが延々と拡がる風景は2011年3.11以後の三陸、福島の光景につながる。

戦後の焼跡光景のアナーキーな、破壊のエネルギーは三氏の創作の源になってきたのは間違いの無いところだろう。

創作者には創作者のおのずからなる尊厳がある。勿論その尊厳は有名無名にかかわらずに備えられているものである。そんな事は言わずもがなであろうが念の為に。山口勝弘、磯崎新、栄久庵憲司の御三方はそれぞれにアーチスト、アーキテクト、デザイナーの生きる形式をまっとうされている。そして、その形式の表現がそれぞれに見事だと痛感したのである。

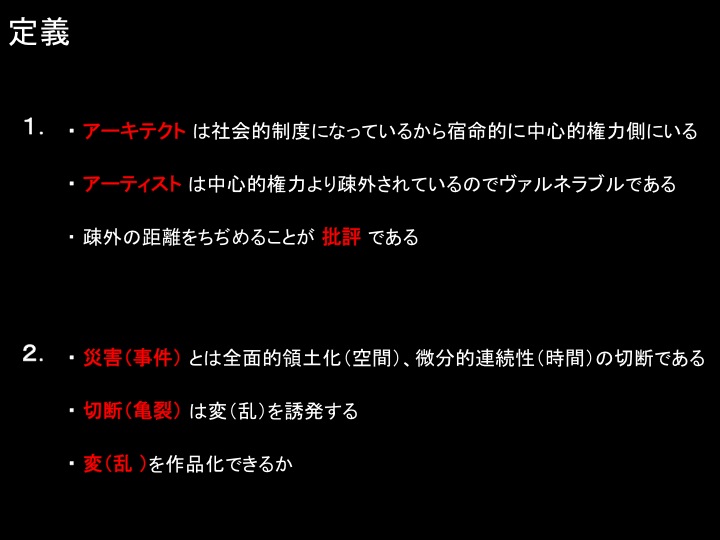

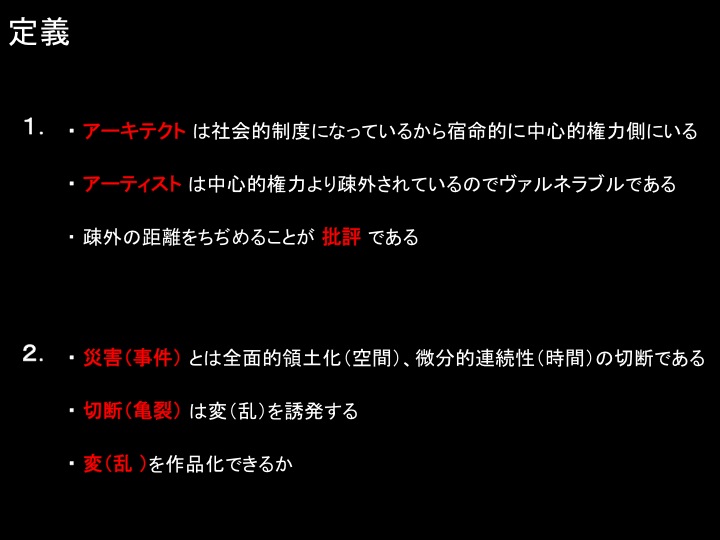

こんな言わずもがなを敢えて述べるのは、磯崎新がその「アート、アーキテクトは事件を作品化できるか」と命名されたプロジェクトプレゼンテーションの冒頭の定義に於いて、「アーキテクトは体制中に本来的に在るので体制(権力)に近接する、それに対してアーティストは体制に属しにくい存在形式である故に、体制に属し難い」資料が手許に無いので精確ではないけれど、その様な事(少しニュアンスは異なるが)を言明している。

アート世界と建築世界の境界線を走り続けてきた磯崎新ならではの自己定義に近いモノである。

今、2011年3.11の大災害を経て間近な時に我々のXゼミナールに、磯崎新の震災後プロジェクトを掲載するに際し、先ずはその定義への関心を促しておきたいと考える。

ここには建築を所与の前提として、安全圏の中で考える想定内の凡庸な精神は視えない。

大塚英志に「殺意を感じる」(※1)と言われるくらいのチャチなリスクではない、大きなリスクがここには賭けられている。

※1 大塚英志、週刊ポスト書評「瀕死の建築」『Atプラス08』

その辺りの事から、つまり、アートとアーキテクトの微妙なしかも歴然とした関係の実体くらいから俎上に乗せるべきだと考える。

それ故に、わたしとしては、アーチストを代表させて山口勝弘、デザイナーを代表させてGKグループ代表の栄久庵憲司をも登場して頂こうと考えたのである。

デザイナーとしての栄久庵憲司も又、産業界とは切っても切れぬまさに日本の工業デザインの始祖的存在である。

山口勝弘も又、テクノロジーとアートについて考える時には欠かせぬアーチストである。(※2)

※2 「世田谷村日記」七月四日参。

欠かせぬと言うよりも、自身日本のモダーンアートの最前衛を切開し続けたトップランナーである。その知的水準をも考慮すれば、今もトップランナーであり続けていると考える。

我々(Xゼミナール)にとっては、彼等は明らかに壁でもある。余りにも歴然とした壁である。さらに最近の彼等のプレゼンテーションに接して、これは壁どころではない、精神の、イデーの津波だと実感した。

わたしなりに力を尽して考えを極めてみたい。

2011年7月4日

石山修武

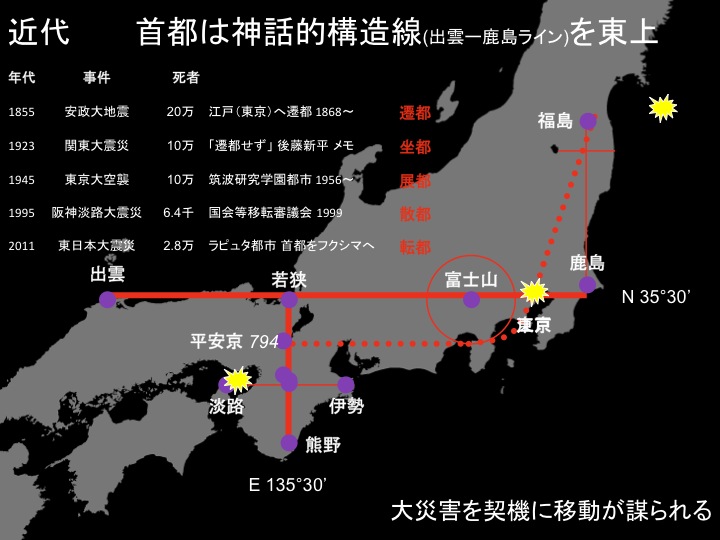

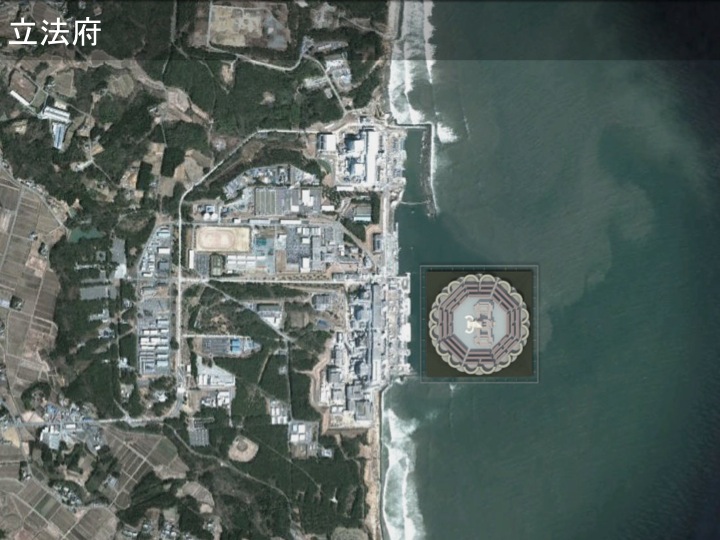

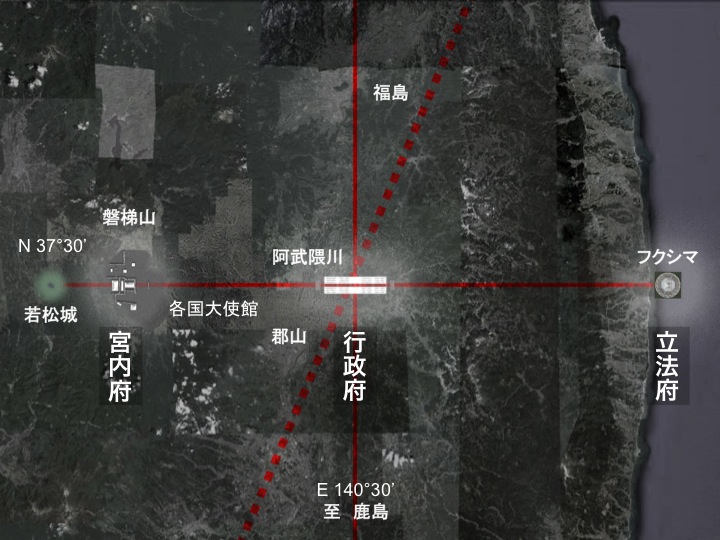

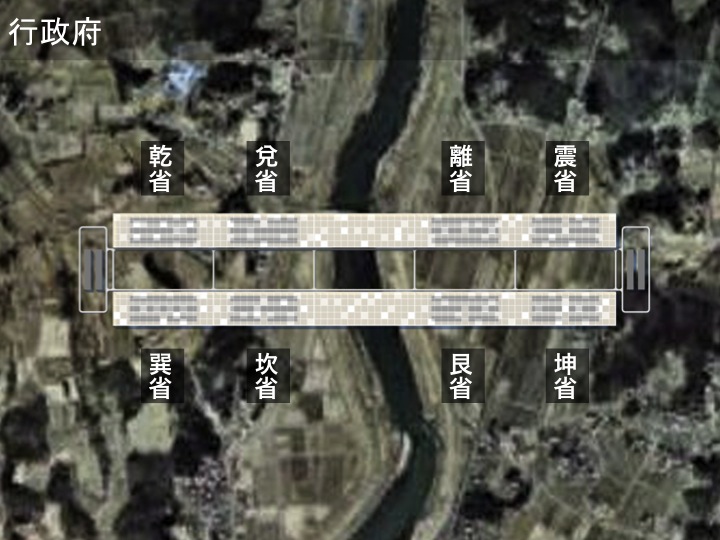

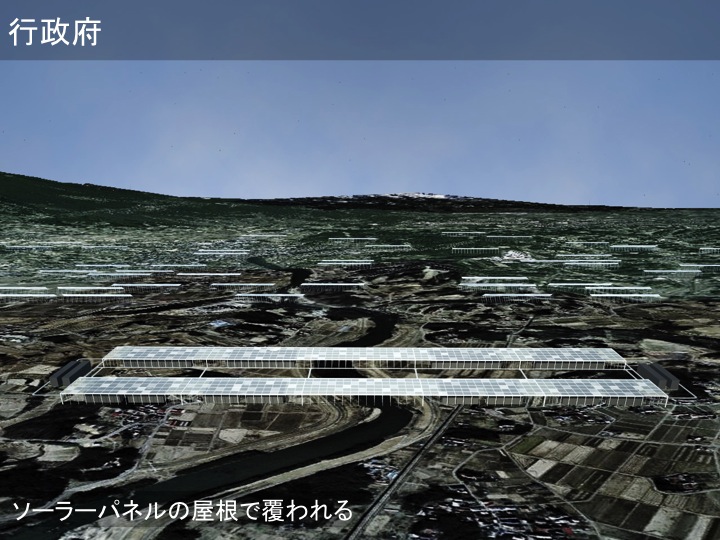

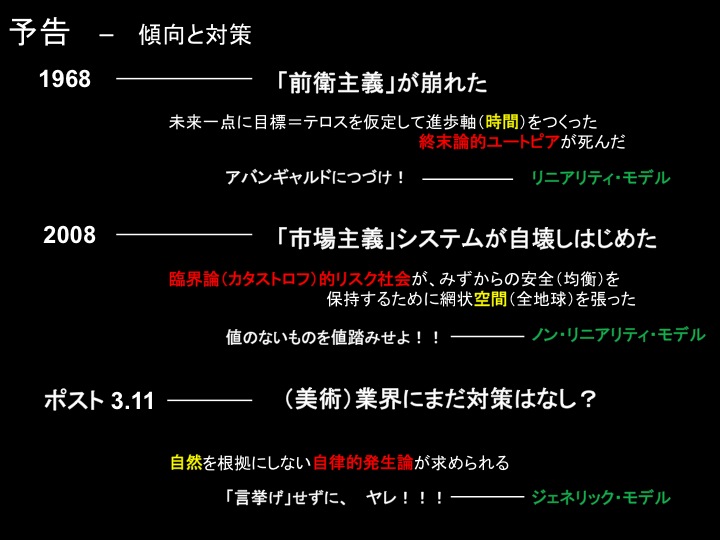

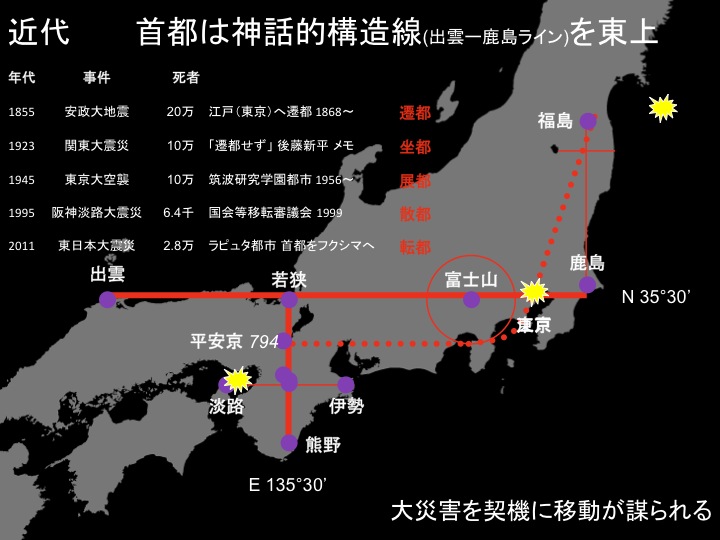

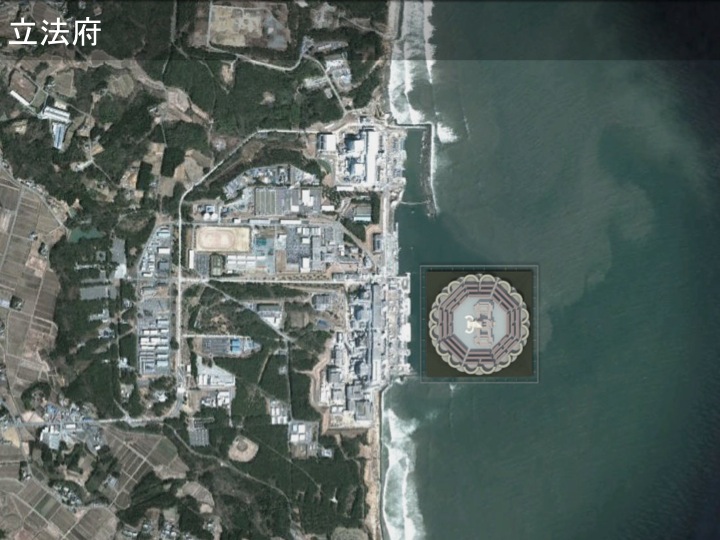

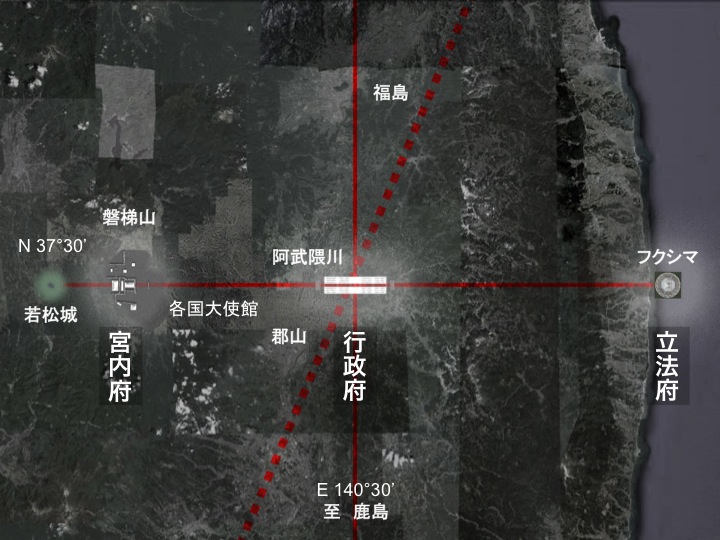

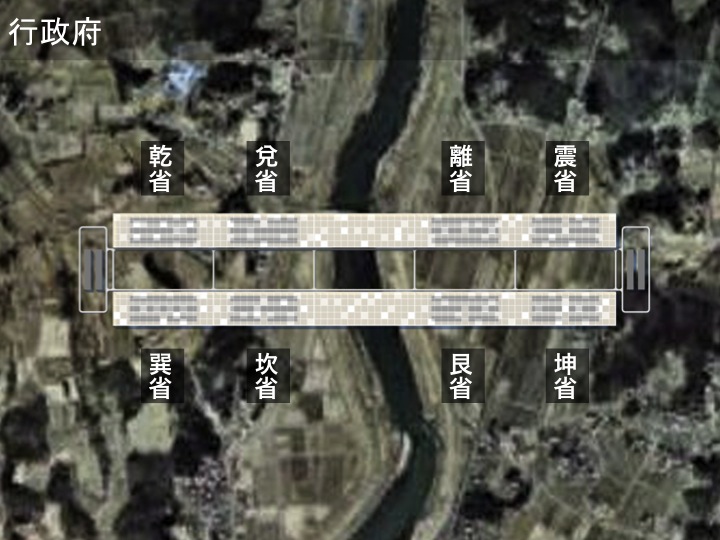

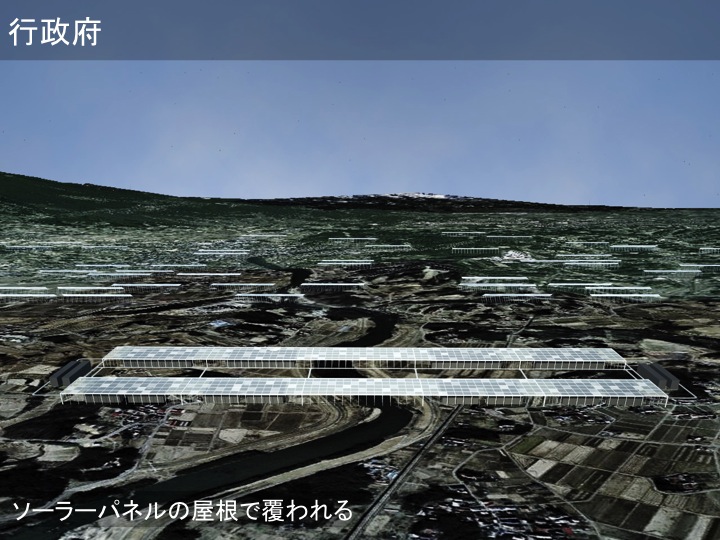

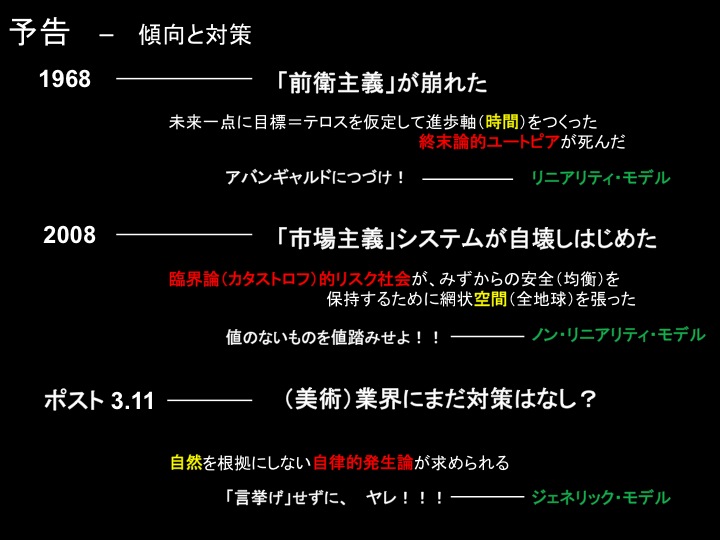

磯崎新さんより、一つのスライドデータをいただきました。それを代って投稿させていただきます。過去の災害を契機に生まれた作品の事例を持ち出し、さらには災害に伴う日本の首都の移動の軌跡を追った上で、ポスト3.11に発生すべきフクシマへの転都プロジェクト(作品化)を説明しています。これを成立させるのは、災害によって「切断」された混乱する世界でこそ、根拠を必要としない自律したプロジェクトが発生し得るという構造です。この国家スケールのプロジェクトにはもちろん無根拠ゆえの本質をえぐりだそうとする算段が仕組まれています。

さらにいうならば、これは提言であるとともに、変(乱)の助長でもあるはずです。磯崎さんは自分のスケールが他の何者かによって相対化されるのを待っているのであり、つまりは周りの思考スケールの拡大を望んでいるのだと思います。

― という石山研の最若年のメンバーの考えを忖度し、この途方もない無根拠を装ったプロジェクトをXゼミの場にプレゼンテーション(仲介)してみたいと考えました。

背景にはソフトバンクの孫正義氏等の発電事業への参入の意志を垣間見る事ができます。元首相細川護照氏が議長を務める新生会議でのプレゼンテーションの一部のようです。

石山修武

7月1日

3.11以降の具体的な活動について、『新建築』2011年6月臨時増刊の「今、建築において思うこと」に短文を書きました。鈴木博之さんも、石山修武さんも寄稿されていないので、Xゼミに転載します。

現在は、福島の建築家である芳賀沼整さんや日本大学郡山校の浦部智義さんたちと協同で、ここで書いた「KAMAISHIの箱」の実現に向けて、少しずつ作業を続けています。同時に、「KAMAISHIの箱」の縮小バージョンとして、伊東豊雄さんが主宰する「伊東塾」が募集している、仮設住宅のための共用施設「みんなの家」をまとめています。

****************

「パラダイム転換からの出発」 難波和彦+芳賀沼整

今回の震災は、建築家という職能の前提条件を根本から転換させた。第1に、街や建築という物理的な秩序が、いとも簡単に「瓦礫」という無秩序に変わりうることを知らしめた。第2に、原子力発電を含めて、人びとの生活を支えているエネルギー・インフラが、いかに脆弱な存在であるかを明らかにした。第3に、大震災は震災共同体ともいうべき自生的なコミュニティを、一時的にせよ、うみ出すことを実証した。第4に、物理的秩序がすべて消滅したとき、人びとに残されているのは歴史的記憶だけであることを想起させた。今後、建築家はこのパラダイム転換から出発しなければならない。

しかしながら、僕たちは、この転換に対する一般解を求めようとは考えない。むしろ、目の前にある具体的な状況に取り組むことから始めるべきだと考える。

僕たちは、2段階の復興プロジェクトを構想している。何よりも緊急を要するのは、仮設住宅の建設である。まず、僕たちは、今までの鉄骨仮設住宅の性能を少しでも改善した、できるだけ多くの木造仮設住宅の建設に取り組んでいくつもりだ。この作業は現在、進行中である。次に、この作業に並行して、既存の木造構法を、短期間で建設と解体が容易な単純な構法へと改良していく。その際の空間モデルは「箱の家シリーズ」で開発した「単純で柔軟な開かれた箱」である。単純で静謐な箱は、モニュメンタルな表情を持つだろう。震災のモニュメントは、鎮魂のための寡黙な表情を持つとともに、さまざまな公共的アクティビティのための場所でもありたい。それは、本格的な復興が始まるまでの、テンポラルなモニュメントである。

当面、僕たちは、釜石市において、小さな仮設の公共施設をつくることを試みる。これからは多くの専門家がこの街に入り、今後の街のあり方について、さまざまな議論を展開するだろう。それらの議論や交流の場、あるいは市民が気軽に利用できるセミパブリックな場所をつくるところから始めるつもりである。

『思想』2011年5月号の「建築家の思想」を巡る議論は、多様な視点からなされているように見えて、実は一点において共通しています。それはモダニズム(近代主義)批判という立場です。そしてモダニズム批判の立場は、大震災を契機にして、さらに強化されているように思えます。原子力発電所事故も、津波に流された建売住宅も、すべてモダニズムに起因する災害であるかのような論調なのです。それはあまりにも短絡的な論理に思えます。何より問題なのは、批判の対象であるモダニズムの意味が不明解な点です。まるで現在の害悪をもたらしている原因が、すべてモダニズムであると定義するかのような、倒錯した発想にさえ思えます。とはいえモダニズム批判を行っている人のメージには、モダニズムのはっきりした定義があるのかもしれません。僕の見るところ、それは1920年代にヨーロッパで生まれた初期のモダニズムではなく、第2次大戦後に世界中に浸透し形骸化していった後期のモダニズムではないかと思われます。これに対して、初期のモダニズムは、ウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動から始まり、ドイツ工作連盟、バウハウス、ロシア・アヴァンギャルドへと展開した、ヴィジョンに溢れる多様な建築思想の複合体でした。確かに初期モダニズムには、後期モダニズムにつながる可能性が内包されていたかもしれません。しかし完全無欠な思想など存在しません。思想は必ず何らかの限定を伴うからです。初期と後期のモダニズムを、一枚岩のモダニズムとして十把一絡げに否定してしまうのは、暴論と言わざるを得ません。僕たちは、初期モダニズムと後期モダニズムとを注意深く切り分け、初期モダニズムの持っていた可能性を再発見する必要があります。

さらに、モダニゼーション(近代化)とモダニズム(近代主義)との相違にも注意しなければなりません。モダニゼーションは16世紀に端を発し、世界中に浸透していった大きな時代潮流です。それは、個人主義、議会制民主主義、資本主義的経済体制、科学的客観性、技術的合理性といった多様な潮流の複合体です。僕たちは現在でもその潮流の中にいます。かつては、全体主義的な政治、社会主義的な経済体制、ポストモダンな相対主義といった反動的な潮流が生じたことはありましたが、それらはモダニゼーションの急速な進展に対する一時的な休止であり反省でした。このようにモダニゼーションが16世紀以降の普遍的な歴史潮流だとすれば、モダニズムとは20世紀初頭にモダニゼーションという時代の底流が、文化的、思想的な運動として歴史の表面に浮かび上がったものです。モダニゼーションが歴史の無意識だとすれば、モダニズムは時代の自意識と言ってもいいかもしれません。モダニズムは1920年代に最盛期を迎え、第2次大戦後に世界中に浸透し、1960年代末に終焉しました。1970年代にはモダニズムに代わってポストモダニズムが生まれましたが、上でも述べたように、それはモダニゼーションに対する一時的反省であったことは、歴史的に証明されています。現在のモダニズム批判も同じような反省的契機ではないでしょうか。

モダニゼーションが完全無欠な歴史潮流だと言っているのではありません。僕が言いたいのは、モダニゼーションという歴史的潮流を全否定することは出来ない以上、マルクスが言ったように、それを与えられた条件として、その方向を検証し、修正し、新たな条件を付け加えることによってしか、時代を動かすことはできないということです。形骸化したモダニズムがさまざまな問題をひき起こしている現在こそ、モダニゼーションの底流を自覚することが必須のように思えます。

では、僕たちは今回の大震災に対して、具体的にどのような活動を展開すべきか。大震災とモダニゼーションとは、どのような関係にあるのか。それはモダニゼーションが現在、どのような歴史的段階にあるのかという歴史認識と結びついています。この点については、前回の第15信において、ジェイン・ジェイコブスの『アメリカ大都市の死と生』の書評において、僕自身の考えの概略を述べました。その歴史認識を、どのような具体的活動に結びつけるかについては、次回の通信で述べたいと思います。

石山さんの本義・異議・多義の話、最初に読んだときに印象、今でも残っています。関西3奇人といわれた安藤、渡辺、毛綱のなかの、安藤と渡辺に石井さんを配して彼らのありようをパロディにして見せ、ついでに自分も相対化するという才人ぶりに、当時圧倒されたものです。

『思想』での対談と応答に、こうした要素が入り込めれば、ほんとうの現代的状況の俯瞰図ができたはずです。

カッコつきの思想状況の設定や解説は、あまりに不十分でしょう。

さて、次に載せておきますのは、ある雑誌(エクスナレッジ)から3.11.以後の再生へのメッセージを求められたことに対する応答です。石山さんや難波さんにも同じアンケート依頼がいっているはずですが、みなさんは別のかたちで向き合っておられるのかもしれません。

わたくしは、とりあえずここにそれを転載しておきます。

**************** 都市軸と場所とエネルギー

3.11の被害は、1000年に一度というほどの規模と大きさをもつと同時に、複合的なものがあり、それが事態を複雑にしているし、将来像を不透明にしている。

ここではコメントや批評は一切行わず、具体的に提言できることだけを、詳細に亘る説明に先立って提示しておきたい。

I:災害の複合性の認識

今回の被災地は東日本の太平洋側に、幅広くひろがっている。被災の状況も

地震・土砂災害

津波災害

原発災害

に大別される。これらの災害がどのような比重をもって襲いかかったかによって被害のタイプが決まるし、それぞれの被災地がどのような地域であったかによって、被災の具体的性格が決まる。以下に述べる再生計画を立案してゆくためには、広域にわたる数多い被災地域の災害の性格を分析して、分類してゆく作業が必要になる。

II:選択的拠点デザイン

こうした広域的・複合的災害の場合、重点的に復興する拠点をデザインしてゆくことが、第一ステップとなる。すべての被災地を平等に、同時に再生してゆくことは不可能であり、選択的に拠点を抽出し、先導的なケースとして再生計画を進めることが、それ以外の被災地にとってのモデルともなる筈である。

水産拠点:歴史的性格、被災規模、将来性などを勘案して拠点を選択

農業拠点:休耕地の再生を含め、あらたな農業地域の計画的開発

牧畜拠点:他地区への移転、新規開発などを広域的に計画

林業拠点:交通網の回復計画と連動させながら整備地域の再生を計画

工業拠点:既存工業施設の回復計画の策定と物流ネットワークとの接続

物流拠点:新しく選択される各拠点の連携を可能にする新しい物流拠点整備

観光拠点:再生可能な拠点の選択と新たな整備計画、回遊ルートのデザイン

こうした各種の拠点を選択的に再デザインし、パイロット・プランとして再生を進める必要があろう。拠点の選択作業、各拠点の整備作業には、各地の大学、建築家、そして関連企業のコンソーシアムが、それぞれ分担しながら参画できるような体制を構築する。

III:拠点軸と3相のエリア

それぞれの拠点に必要なものは、拠点の構造化である。

拠点軸の形成:水平軸と傾斜軸の設定

古代ローマ都市では、カルド(南北軸)とデクマヌス(東西軸)という二本の直行軸が設定されてから、都市が建設された。

今回の拠点形成に当たっては、等高線に沿った水平軸と、等高線に直行する傾斜軸を設定する。

水平軸:同一高度に広がるエリアをつなげ、復興エリアの中軸とする。

傾斜軸;沿岸部から山間部へ延びる軸を、下記の3相をつなぐかんせんとして、避難・防災の中軸とする。

3相のエリア形成:自然と共存する新しい森の創造

わが国がかつて台湾の植民地経営を行った際に、等高線をベースにした農業計画、開発計画を行って成功を収めた。日本が行った開発事業のなかで、成功した数少ない事例だといわれるものである。これは各高度にふさわしい作物、製品を作るという原理を用いた開発計画である。

東日本の再生に当たっても、自然地形の等高線をどのように読み取るかが、計画立案の基本となるべきである。必要以上に地形を改変したり、造成したりするのではなく、等高線に沿った場所の読解、歴史の分析が行われるべきであろう。そこに設定されるのは、以下に示す3つの相からなる「森」である。等高線に沿ってエリアを設定してゆくことで、水平に展開するエリアと、傾斜に沿ってつなげられるネットワークが、東日本地域全体に共通する性格をもたらし、新しい地域のアイデンティティを生み出すであろう。各拠点をさまざまなチームが分担して整備してゆくなかでも、個々ばらばらな再開発とならないためには、こうした共通する軸の設定とエリアの構成をもつことが重要であろう。

エネルギーの森:沿岸部分の水没危険地域は、風力・ソーラー等のエネルギー生産エリアにしてゆく。地盤をかさ上げするなどの工事を行うより、等高線に沿ってエネルギー地帯を形成する。

生産・生活の森:等高線上の海抜二〇㍍以上のエリアを中心として、新しい生産・生活拠点の形成を行う。また、水産拠点、物流拠点、観光拠点においては、沿岸部にエリアを張り出して整備を行う。

記憶・自然の森:等高線上のさらに上部のエリアを中心に、農業・牧畜・林業を整備してゆく。またこうして整備される自然に、今回の災害を記憶し未来につなげるエリアを形成する。

これらの「森」の形成に当たっては、それぞれの地域にある遺跡、旧跡、神社仏閣、歴史的街道、歴史的都市などを発掘し、位置づける作業がなされるべきである。歴史的に形成されてきた「場所のちから」こそ、重視されるべきなのだから。歴史的な場所のちからが、再生されたエリアをそれまでの都市や集落に結びつけてゆくに違いない。

石山修武様 難波和彦様

山本理顕さんに『思想』2011年5月号をお送りいただき、伊東豊雄さんとの対談を拝読しておりましたところ、難波さん石山さんの間で、感想のやり取りが見られました。磯崎さんの反応のスケールの大きさを評価する論調が目だったように思います。しかしながら、この『思想』の特集は、かなり周到にデザインされていて、そのデザイン全体を読み解かねばならないだろうと思うに至りましたので、Xゼミの発言として、投稿させていただきます。

まず、伊東・山本対談を設定したのは明らかに磯崎新であって、かれは最初から二人の対談と同じ分量のコメントを発表するべく、企画を固めたのでしょう。そして対談には伊東豊雄さんと山本理顕さんです。この二人は現代の最高峰の建築家といっていい。しかも伊東さんは篠原一男の系譜に位置付けることが可能で、山本さんは原広司の系譜に位置付けることが可能です。これによって磯崎さんはこの二人の対談の枠組みを磯崎・篠原・原という三角形のなかに収めることに成功します。もしも、この対談が安藤忠雄や妹島和世によってなされるとしたら、構図がくるってしまい、成立しません。磯崎さんは対談自体を設定してから、企画を始めているのです。

伊東さんと山本さんは、自分史と時代史を切り結ばせながら、計画論、家庭論、社会論、形態論を展開してゆきます。このあたりは、わたくしも同時代の人間としてリアルに実感できる部分です。遊牧少女のパオ、山本さんによる家族集合形態、仙台メディアテークにおける形態論などは、今もなおアクチュアルな課題です。

こうした対談の後で、磯崎さんは自らの構図を提示しながら応答を始めます。第二次世界大戦後を25年刻みにして、1970,1995、と切断します。かつては1970年よりも1968年を重視していたように思いますが、このあたりには動きもあります。しかし、こうした構図によって、国家意思と建築という課題が持ち出され、自分の挫折の歴史がそこに加えられて、自らの思想的スケールの大きさが語られます。しかしこれは当たり前で、はじめからこうしたスケールの構図が成立するような人々に対談をさせて、それを相対化して見せているのですから。

しかしながら実際には、磯崎以後の世代は、伊東豊雄さんと山本理顕さんとによってすべてきちんと収まる訳ではありません。槇文彦さんが命名した野武士の世代の建築家のなかには、もう少し外れている部分をもつ建築家たちがいました。関西三奇人といわれた安藤忠雄,渡辺豊和、毛綱もん太らには、磯崎的構図に収まらないものがありました。磯崎さんは周到にこうした要素を排除しています(しかも、排除とはいささかも見せかけずに)。

磯崎さんの応答で面白かったのは、伊東・山本対談のなかで「ちょっとうらやましげに挙げられている流行の建築家、フランク・ゲ—リー、ザハ・ハディド,タダオ・アンドウなど、何の思想ももっていません」と言っているところです。磯崎さんの本音はここに集約されています。彼らには「思想がない」。つまり磯崎さんにとっての思想とは、『』つきのものなのでしょう。

彼は、たとえばアンドウには思想がないと言いますが、緑化をする、桜を植える、花を咲かすといった安藤さんの「運動」は、たとえば行基菩薩のような勧進の聖だとわたくしは考えています。こういうのは思想ではないというなら、もう仕方ありません。

伊東・山本の対談に対して妹島さんにも、安藤さんにも、磯崎好みの応答をもらうことはできないでしょう。おもしろかったのは巻頭で西澤立衛さんが応答と称しながら、1950年代のサーリネンの仕事の創造性とその全体性について、ある意味で素朴に感動している点です。自然に応答すればこういう応答もありうるのです。

伊東さんと山本さんの対談は、あくまでも独立した企画としてわれわれが評価すべきでしょう。磯崎さんの老獪な介入に惑わされるべきではありません。

鈴木博之 様 石山修武 様

東日本大震災後、なかなか落ち着いてものを考える時間が取れないので、Xゼミの更新が滞ってしまいました。石山さんからは、1950年代の建築状況がテーマになるという示唆をいただいているのですが、なかなか適切なテーマが思いつきません。このままでは埒があかないので、とりあえず、先日、若い建築家たちとの読書会で取り上げた、ジェイン・ジェイコブズの『アメリカ大都市の死と生』の書評を転載したいと思います。

この本は、1950年代のニューヨークの都市再開発に焦点を当て、第二次大戦後のトップダウン的な再開発を批判したものです。1960年代末には、日本でも注目を浴びましたが、2010年代にふたたび注目を集めようとしています。僕の書評は、なぜ現代においても、本書が注目されるかという点について検討したものです。間接的ながら、1950年代の問題にも関係していますし、震災復興のあり方についてのヒントも示唆しているように思います。

「自生的デザインの可能性」

結論から言えば、ジェイン・ジェイコブズの『アメリカ大都市の死と生』は、1950年代のニューヨークをケーススタディとして、現代にも通用する「自生的デザイン」の可能性について論じた本である。では、自生的デザインとなにか。これは経済学者フリードリッヒ・ハイエク(1899-1992)が提唱する「自生的秩序(Spontaneous Order)」という用語から、僕が考案した造語である。

自生的秩序

ハイエクは、社会組織や市場経済は伝統のなかから自然に生み出され進化する秩序であり、それを人工的にデザインし制御することはできないと主張した。この考え方にもとづいて、彼は経済を計画的に統御しようとする社会主義諸国のみならず、国家による公共事業によって経済を活性化しようとする戦後の西欧諸国のケインズ主義的な経済政策を批判した。1970年代になると、戦後の経済政策の行き詰まりやオイルショックによって、ハイエクの経済思想が見直されるようになる。さらに、ハイエクと同じ反ケインジアン経済学者のミルトン・フリードマン(1912-2006)が唱えるレッセフェール(laissez-faire=自由放任)的な経済思想が、ハイエク思想を後押ししたこともあり、1980年代以降になると、世界中の資本主義諸国は、国家による干渉を最小限に抑え「小さな政府」をめざす、新自由主義経済体制へと政策転換する。これによって資本主義諸国の経済は、貧富格差や南北問題など、さまざまな課題を生み出しながらも好転していく。その結果、沈滞する社会主義諸国との経済格差はますます拡大することとなり、最終的に社会主義諸国を1990年代初頭の崩壊へと導くのである。

自生的デザインとは、自生的に生み出される秩序をデザインするということである。ハイエクによる自生的秩序の定義からすれば、これは語義矛盾のように見えるかもしれない。しかし、自生的秩序は本当にデザインできないのだろうか。もう一度、原理に戻って考えてみよう。建築や都市だけでなく、およそ人工的につくられるものは、すべて誰かがデザインした産物である。自生的デザインをそのような個別的なデザインと考えれば、自生的秩序は人工的なデザインが集合して生み出されると考えることができるのではないか。ハイエクは、そのような個別的なデザインまでを否定した訳ではない。ハイエクが否定したのは、個別的デザインの集合体を、トップダウン的に統御するようなデザインである。

自生的秩序とは、一定のルールに従って遂行される個別的なデザインが集合することによって生み出される、ボトムアップ的な秩序のことなのである。

設計製図課題の陥穽

この問題については、いつも考えさせられる苦い想い出がある。僕が大学で設計製図課題を担当していたときに、いつも頭の隅に引っかかっていた問題である。

最近の学生は、総じてモダニズムのトップダウン的なデザインに対して疑念を抱いている。ル・コルビュジエの「輝く都市」や1960年代のメタボリズムが描いたようなメガロマニアックな巨大建築を提案する学生は,いまでは稀にしかいない。そのような傾向は、とくに都市工学や社会基盤系の学生に顕著に見られる。その理由は、これまで両学科が、都市計画のマスタープランや巨大な土木構造物を推進してきたことに対する学生なりのコンプレックスだろう。ようするに、彼らはトップダウン的なデザインに対して、直観的に忌避感を抱いているのである。その結果、設計製図課題において、彼らは小スケールの建築の集合体や、編み目のような複雑な路地空間をデザインしようとする。設計課題の敷地は、都市的なスケールの場合が多いのだが、それでも学生たちは、与えられた広大な敷地を小スケールの建築や路地によって埋め尽くそうとするのである。

ここには落し穴がある。なぜなら、都市的なスケールの設計課題は、最初からトップダウン的なデザインを前提につくられているからである。この結果、学生たちは一見するとボトムアップ的に見える小スケールの都市空間を、トップダウン的にデザインすることになる。これは明らかにデベロッパーによる都市再開発のスタンスである。その点に気づき、無意識的にでもデベロッパーの立場に立って、なんらかのシステムやルールを設定ながら、小スケールの都市空間をデザインすれば、結果の善し悪しは別にして、それなりに課題は成立するだろう。しかしながら、あくまでボトムアップ的なデザインにこだわり、下町の路地のような繊細な空間を、人工的にデザインしようとすると、悲惨な結果に終わる。なぜなら、それは原理的に不可能な試みだからである。路地空間は、さまざまな人々による小さなデザインが、時間をかけて集積した結果うみ出された都市空間、すなわち自生的な秩序である。そこにはトップダウン的な視点は存在しない。それをトップダウン的にデザインしようとすれば、表層を真似ただけのテーマパーク的な空間になるしかない。

このように、現在の設計製図課題には、近代都市計画が陥った陥穽の縮図が潜んでいる。そして、設計製図の教員の多くは、この点に気づいていない。

都市の原理

いうまでもなく、本書におけるジェイコブズの視点は、徹底してボトムアップ的である。都市に生きる生活者の視点と言ってもよい。この点に、前回の『日常的実践のポイエティーク』との共通性がある。ここから建築家や都市計画家は、なにを学ぶことができるだろうか。

本書の邦訳は、1969年に黒川紀章の訳で出版されている。しかし、それは本書を構成する全4部のうち、前半2部だけの部分訳である。今回、初めて全訳が出たわけだが、初版が1961年に出版された原書が、1969年と2010年の二度にわたって邦訳されたのは、なぜだろうか。そこには明確な歴史的必然性があるように思える。

ひと言でいうなら、現代の都市問題に対して、本書は、大都市の生死を決定づける普遍的な原理を提唱しているからである。あえて「普遍的」という古典的な言葉を使うことには理由がある。初版が出た1960年代初頭、黒川訳が出た1960年代末、全訳が出た現代と、都市の様相は大きく変化してきた。にもかかわらず、本書が提唱する都市原理の有効性は、まったく変わっていないからである。僕の考えでは、本書が提唱している都市原理は、時代や地域を超えて、世界中の大都市に通用するのではないかと思う。その都市原理について、ジェイコブズはこう言っている。

──その普遍的な原理とは、都市にはきわめて複雑にからみ合った粒度の近い多様な用途が必要で、しかもその用途が、経済的にも社会的にも、お互いに絶え間なく支え合っていることが必要だということです★1。

この原理は、そのままクリストファー・アレグザンダーが提唱したテーゼ「都市はツリーではない」(1965)にストレートにつながっている。ジェイコブズは都市に展開するアクティビティの関係に注目しているのに対し、アレグザンダーは都市空間の構成に注目しながら、同じことを主張しているのだと言ってよい。

本書は、この一見あたりまえの原理にもとづいて、1950年代にニューヨークで展開された一連の再開発計画を、詳細に批判し、それに代わる新しい都市再開発のあり方を提案したものである。したがって、原理は普遍的であっても、その具体的な適用の仕方は、当時の歴史的条件に大きく支配されている。

1950年代のアメリカの都市政策は、第2次大戦直後のケインズ主義的な政策にもとづいて実施された、行政によるトップダウン的な都市再開発が主流であり、その背景にはヨーロッパから輸入されたモダニズムの都市計画思想があった。終戦直後のアメリカの都市では、急激な人口増加によって郊外化が急速に進み、ダウンタウンは空洞化していた。その対症療法として、トップダウン的な都市再開発が行なわれたのである。当時としては、そのような再開発には歴史的必然性があった。このあたりの時代状況は、本書の訳者解説において詳しく紹介されている。そして、ジェイコブズが批判したのは、そのようなトップダウン的な再開発なのである。後で述べるが、その点が今日の都市の状況と大きく異なる。本書は、そのような歴史的背景を念頭において読む必要があるだろう。

黒川紀章のスタンス

黒川紀章が注目したのは、本書にモダニズムの機能主義的な都市計画思想を乗り越えるヒントを見たからだと思われる。1960年代に、黒川はメタボリズム思想に基づいて、一連の都市計画や建築設計を展開した。都市計画思想としてのメタボリズムは、依然として国家や行政に結びついた社会工学的な発想だった。彼はそのようなトップダウン的な方法を、本書のボトムアップ的な視点からの都市分析によって補完しようとしたのかもしれない。

本書の前半の2部「都市の独特の性質」と「都市の多様性の条件」においては、ニューヨークを例にして、都市の原理が詳細に検討され、後半の2部「衰退と再生をもたらす力」と「ちがった方策」においては、トップダウン的な都市再開発の失敗と、それに代わるボトムアップ的な代替案が提案されている。黒川が前半の2部だけを邦訳したのは、後半の2部が、彼のトップダウン的な方法と、明らかに相容れなかったからだろう。とはいえ、先にも述べたように、前半2部も、じつはトップダウン的な都市再開発を批判するための都市原理について述べている訳だから、本来ならば黒川のメタボリズム的都市計画思想とは相容れないはずである。アメリカにおける本書の評判に目を奪われて、黒川はその点に気づかなかったのだろうか。あるいは、前半2部の都市分析と後半2部の具体的な提案とを分けてとらえたのだろうか。しかし、詳細に読み込むにつれて、彼はジェイコブズと自分の都市思想の決定的な相違に気づいたに違いない。その証拠に、訳者あとがきのなかで、黒川は正直にこう述懐している。

──考えてみると、訳者として私が適当であったかどうかも、今になってはきわめて疑問に思える★2。

当時、同じようなすれ違いが、もうひとつあった。クリストファー・アレグザンダーは1960年代半ばに、博士論文『形の合成に関するノート』と「都市はツリーではない」における数学的・論理的アプローチによって、世界的な注目を浴びていた。丹下健三や黒川紀章は、その点に注目して1970年に大阪で開催された万国博覧会への出品者として、アレグザンダーを招聘した。しかしながら、アレグザンダーはすでに1960 年代後半に、デザインへの数学的・論理的アプローチを否定し、自然言語による直観的な『パタン・ランゲージ』へと方向転換していた。このため、お祭り広場のトラス屋根内に展示されたアレグザンダーの『人間都市』のプレゼンテーションは、新しい技術を謳い上げた万博の基本コンセプトとは、完全なすれ違いに終わったのである。そのようなアレグザンダーの建築・都市思想が、ジェイコブズの本書に通じていることはすでに述べたとおりである。

自生的デザインは可能か

では、出版されて50年後の現在、本書が見直されるのはなぜだろうか。僕の考えでは、現代の都市が、本書で提案されているボトムアップ的な都市計画を実現するのにふさわしい状況に、ようやく到達したからではないかと思う。

先にも述べたように、1980年代に西欧諸国では、ケインズ主義的な政策からハイエクやフリードマンが提唱する新自由主義的な政策へと転換した。さらに1980年代末から90年代にかけて社会主義諸国が崩壊し、トップダウン的な政策の歴史的失敗が明らかになった。これにともなって、それまでの公共的な組織は民営化され、政府による公共事業は民間事業によってとって代わられた。そして、都市は、それまでのような公共事業ではなく、民間の個別的な事業の集積として、自生的に生み出されることになった。つまり、本書で展開されているジェイコブズのボトムアップ的な都市思想を、積極的に活かすことができるような状況になった訳である。

とはいえ、1960年代と現在とでは、歴史的条件が大きく変わっている。最大の変化は、1990年代の社会主義諸国の崩壊以降の世界的な資本主義化、平たくいえばコマーシャリズムの世界的浸透である。現在では、都市の商業活動は民間資本によって担われている。そして、民間資本による都市再開発は巨大化し、ほとんどトップダウン的計画と同じような様相を示している。都市空間のすべてを経済活動の対象としてとらえる巨大資本のコマーシャリズムは、ジェイコブズが都市の再生の必須条件として提唱する、小さな商業活動の思想とは本質的に相容れないかもしれない。したがって、ジェイコブズが考えたような、小さな商業活動が集積したショップハウス的な街並みは望むべくもない。それに代わって出現しているのは、ショッピングモール的な自己完結した都市空間である。

このような変化を、どうとらえればいいだろうか。ジェイコブズ的なボトムアップ的デザインと、現代の大資本によるトップダウン的なデザインとは、1950年代と同じように対立しているのだろうか。もし、ジェイコブズが提唱した都市の原理が、現在でも通用し、都市を活性化するのに有効なのであれば、巨大開発を小さなスケールにブレイクダウンすることによって、両者を統合する方策があるはずである。その具体的な提案を模索するのが、僕たちに与えられた緊急の課題である。

追記

東日本大震災の復興計画において、国家による公共事業への期待が高まっている。震災後の復興事業は、はたして第二次大戦後と同じように、国家が直接担うべき活動だろうか。確かに、復興を迅速に進めるには、国家による経済的なバックアップが必要だろう。しかし、事業それ自体を公共事業化し、トップダウン化する必要があるだろうか。むしろ、ボトムアップ的な復興活動を後押しするような体制をつくるべきではないか。自生的な復興こそが本質的な復興になるのではないか。この問題は、緊急を要するとはいえ、上記で述べた問題と間違いなく同型である。

★ 1──ジェイン・ジェイコブズ『アメリカ大都市の死と生』(山形浩生 訳、鹿島出版会、2010)第1章:はじめに

★ 2──同(黒川紀章 訳、鹿島研究所出版会、1969)

2011.3.22.

石山修武様 難波和彦様

メモワールとしての3・11地震を寄稿します。「今頃何だ」とか、「こんな駄文じゃ」とかいわれそうですが、ブログを書かない自分としては、記録しておきたい体験でしたので。

鈴木博之

薄氷の帰宅難民

2011 年3月11日14時54分、青山の研究室で揺れを感じる。本棚から横積みの本が崩れ落ちる。午後の来客が去った後で、シャルロット・ペリアンの寝椅子に寝ていたが、危険を感じて起き上がる。研究室の建物は柔らかい構造と見えてよく揺れる。3F建ての建物の3Fにいて、比較的軽そうな建物なので、1Fにいるよりよろしいと考える。しかし一応鍵をかけて外に出ることとする。途中、別の部屋で揺れる本棚を押さえつづけている先生と学生がいたので、危ないから離れた方がよいと声をかける。

外に出て何人かの人と話す。学部長も来る。青山通りで地震にあったとのこと。いったん3Fの部屋に戻る。余震あってまた出たりする。

16時に大手町の三菱地所へ、ドコモモの展覧会に関して挨拶に行く予定だったので、研究室を出る。が、地下鉄は不通で、行くすべはない。諦める。部屋を出たもうひとつの理由は、地震で揺れたせいか、部屋のパソコンの接続が悪くなってしまい、情報がとれなくなったので、部屋にいる意味が無くなったためである。

周辺の被害は家具、棚などの二次部材被害が中心であり、道路に建物の破片が散乱するなどの交通傷害はなさそうなので、歩いてみようと考える。まだ日は高く、歩いて帰れそうであることと、一方で今日中の鉄道交通の復旧は見込めなさそうだからである。青山通りは今のところ順調に車が流れている。

表参道を行くと、ルイ・ヴィトンのビルで水が流れていた以外、建物に外から見られる異常のあるものはなかった。これは家に帰り着くまで同様で、新旧のビル郡はいずれもしっかり建っていた。唯一、西新宿で免震化されたビルの足下のクリアランス部分のプレートが跳ね上がったままになっている例が一棟あった。

表参道、原宿と進んだ。明治通りへ曲がらずに原宿駅までいったのは、山手線が復旧しているのではないかという甘い期待があったのだが、その気配なし.駅に備え付けられたテレビ画面で鉄道は全く動く様子がないことを知る.雨模様になってきたので焦りはじめ、歩き出す。途中で持薬を飲む時間になり、ボトルのお茶を自動販売機で買って飲む。代々木に向かう。

途中、山手線の線路上を人が歩いているのを見て、これでは復旧に時間がかかるであろうことを知る。小田急線を横切り、代々木ゼミのビルの前を通る。この建物は建築賞の審査対象として見学した記憶がある。ビル内には職員らしき人が立っていて、通行人が入らないようにしている。そのまま新宿に向かい、文化学院に近い公園状の敷地に建つ公衆便所に入ろうと思ったが、人がならんでいて嫌気がさす。

超高層ビル地域に行き、NSビルがテナントビルだから入りやすいだろうと考え、そこでトイレを使う。このビル全体あまり人気(ひとけ)もない。地下鉄西新宿駅の方に向かったが、そこで青梅街道を王子行きのバスが走っているのを目にする。しばらくしてもう一台王子行きが通るのを見たので、あれに乗れば家から10分くらいのところの停留所を通ると考え、新宿駅前広場に寄ってみることにする。

西新宿の駅前広場は、地上と地下広場をつなぐエレベーターやエスカレーターがすべて停止している上に、隣接するビルのエレベーター類も停止している。パブリックな顔をしているがコマーシャルビルは、いざとなるとその内部をシャットアウトしてしまう。JR駅舎などのパブリックな空間自体も、この時にはその内部を閉ざしたらしい。パニックに対して都市の公共空間は、瞬間的に縮むのだ。しかたなく、ぐるりと大回りして地下に降りてみたものの、王子行きのバスを待つのではないかと思われる行列は果てしなく長く、あらゆるところが人で溢れている。これではバスに乗るにしても、2時間待ち以上になると思われたので、ふたたび歩くことにする。おおよそ山手線の西側を歩き、百人町、大久保、小滝橋といった地名を見ながら進む。

この辺りは予想外に土地に起伏があって、なかなか神田川や西武新宿線に出ない。地名を見ていても、新宿圏を脱出した気配がない。いい加減に歩くうち、ようやく川筋らしきところにでた。線路や川を越えて広い道を西に向かうと、おそらく落合のそばらしいところに来たと思われた。聖母病院に向かう坂に出る.ここは知っていたので、聖母病院の横を抜けて目白の西の方に出る算段をする。ここに記憶があるのは、かなり昔、藤島亥治郎先生がこの病院に入院しておられたことがあって、お見舞いに伺った記憶があるからである。

坂を上り病院の脇を越えてゆくと、ちいさな自転車屋があった.何人かの人たちが自転車を物色している。ここで買ってそのまま乗って帰ろうということらしい。ふつうのものだと自転車は一万円もしないので、タクシーを苦労して捉まえて帰るより、安く早く帰り着けるかもしれない。わたくしはそれを横目で見て歩きつづける。つぎの目印は西武池袋線である。なかなか到達しないが、どこかで横切ることになる筈だからひたすら歩く。

町をこうしたかたちで歩く時、いつも思い出すのは、大学で数学を習った時、「互いに収束する、連続した値をとるふたつの数列の間の値をとる、連続した数列は、収束する」という定理である。うろ覚えだから、いい加減な記述になっているかとも思うけれど、要するに先に行って交わる道路とか川の間を歩いていれば、そのうち川か道路のどちらかにぶつかるということだ。あまりに馬鹿馬鹿しい定理だけれど、知らない土地を歩いている時に、この定理は一番確実な「導きの糸」になる。

やがて、山手通りが池袋線を越える跨線橋とおぼしきものに行き当たる。この道がはっきりと山手通りと確信があるわけではない。いずれにせよ、跨線橋を登るのはばからしいから、左に迂回してふつうの踏切を探してわたる。ちょうど椎名町の駅の脇辺りで線路を越えられた。この辺りで日は暮れ、腹も減ってきたので駅前商店街のなかで夕食をとることにする。脇に入った辺りに小さな一膳飯屋があったので、そこに入って定食とビールを頼む。ニュースの時間になったのでNHKにチャンネルを変えてもらう。あまり、たいした情報は得られない。「三陸で大きな地震があった」、「首都圏も交通が麻痺している」といったくらいである。別の常連客は、揺れがひどかったことを店の人たちと話し合っている。

ゆっくり食事を済ませ、また歩き出す。椎名町からだと心持ち北西方向に歩くのがよいと考えるが、平坦な住宅街なので、はっきり方向が定まらない。要町という地名に行き当たったので、さらに西に向きながら歩く。住宅地のなかに、時おり驚く程の豪邸がある。敷地が広く奥まったところに和風御殿のような建物があったり、歴史的西洋館のような建物があったりする。建設時期は新しいので、地つきの地主さんが都市化によって資産価値を増やし、豪邸を建設したのではないかと感じられる。いつか昼間、表札など確かめながら見て歩きたいものだと思う。しかし、道はよく解らない。見当をつけて歩くだけだからどこに居るかの確信が全くない。つぎの目印は川越街道なのだが、あまり早く行き当たるより、環状七号線に近い辺りで出会った方が家には早く着ける。

そこに脇からタクシーが急に出てきてぶつかりそうになる。疲れていたので、思わず拾ってしまう。川越街道まで出てくださいというと、「大きな通りはどこも渋滞で動かないよ」とのこと。でもまずそこまでということで走り出してもらうと、二百メートルか三百メートルで川越街道に出てしまった。確かに川越街道は渋滞である。「悪いけどここまででいいや」といって降りると、それを見ていた人たちがわっと空になったタクシーを取り囲んで、乗り込もうとしている。

出たところは川越街道と環状七号線との交差点のすぐそばであった。ここからだと、わが家まで20分もかからない。それにしても川越街道は車が渋滞しているけれど、人も雑踏といってよいくらい混んでいる。おそらく池袋から歩いてきた人びとの波なのだろう。いま午後8時近くであるが、夕刻より混雑はひどくなっているようだ。川越街道を渡り、環状七号線を渡り、東武東上線の踏切を越えて、ほぼ想定した時間を経て、ようやく家にたどり着いた。食事時間を入れて、およそ5時間弱の行程であった。

東京にとってこの地震はぎりぎりのところで安全が確保された災害だった。もしも建物が崩れ、何カ所で道路が寸断されていたら事情は全く変わっていただろうし、都心部で停電が発生していたら、やはり交通信号が消えて交通パニックになっただろう。自動車まで災害に巻き込まれたら、火災を生んだかもしれない。青山から板橋区まで歩いたのは、そうしたパニックは起きていないだろうと考えたからだが、歩いていくうちにそうした交通傷害や火災発生の地区に行き当たってしまったら、悲惨なことになったであろう、まさに薄氷を踏む帰宅難民だった。

しかしながら、今回の災害は二週間を経て、徐々にその真のすがたを現わしはじめている。鎌田慧『新版日本の原発地帯』(岩波 同時代ライブラリー)を読み返しながら、この災害は起きる必然性をもっていたのではないかとすら見えてくる。

未曾有の規模といわれる震度と津波、原発事故。だがこれが本当に未曾有の規模であり想定不可能な災害だったのか、未来の歴史によってわれわれは審判されるであろう。