|

|

カバーコラム4 石山修武 |

|

|

|

036 モバイル

新木場の社屋 には十六台収容のコンテナヤードが隣接している。これは物流センターであり、世界中から各国、各地域の特産品がここに集結する。一日数台の大型コンテナが出入りする。その出入りの状態をそのままコンテナヤードとして仮設しようというのが、クライアントの希望であった。

コンテナはメイドインチャイナ、上海製であり、当然、中に荷物をつめて上海からやってきた。現在、スティールの値段は異常に高騰している。北京オリンピックを機にした中国の建設ブームが因であるとされる。この真相はヤブの中である。

物流センターの基本は当然グローバル・スタンダードである。世界中の物品(商品)が集結され離散するステーションだ。

今のところ、このシステムで最強最大なのはコンテナリゼーションだろう。高価なモノは飛行機によって運ばれ、飛行機で運ぶまでもない重量のある商品は船で運ばれる。つまり飛行機と船が主役であり、荷物はその主役の性能によって規定されている。それが全てではないが、コンテナのサイズは、要するに世界中何処にでも安価に移動できる性格を持っているのだ。

今、日本の船会社は空前の活況を呈している。中国−アメリカ貿易がそのベースである。それ故、新造船も生産されているし、コンテナも続々と作られ続けている。

コンテナは世界で最も安価な空間パッケージである。その大半はすでに中国で作られている。

この空間単位を何とか建築に持ち込むことが出来ぬか。それを今、しきりに考えている。それが可能であれば、建築を地場産業の一品生産品であるという宿命から離脱させる事が出来るように考えるからだ。何しろ、基本的な空間単位がとてつもなく安価だ。この単位をシステムとして建築に突っ込む事ができれば、私の提唱する開放系技術は大きく展開する事ができよう。

どのみち近代建築は高度にパッケージ化してゆく径を進むだろう。消費資本主義の定理だ。それならば、それを美しいパッケージという今のデザインの目標から大いにずらして、自由に動きながら安価であるというもう一つの径を開示してみたいと考えた。

石山 修武

|

|

|

|

→ホーム

→インデックス

|

|

|

|

|

|

035 楽器としての建築

コラム23 で紹介した、「玉串殿」と命名した磁石による風鈴にポツリ、ポツンと注文がある。デザインした高橋君は勢いづいて、もう少しコストダウンすれば更に注文が殺到するのではないかと考えた。しかし、この作品には何がしかの彼の知恵と、何もりも実製作の努力が入っているのだから、値段はすえ置く事にした。そうか、アレが売れたかと軽井沢の家に音の装置をデザインする事にした。今、都市にはありとあらゆるノイズが溢れ返っている。音楽だってノイズの一種としか思えぬ時がある。だから若い人は自分だけの音としてイヤフォンを介して独人を楽しむ。それ故、音は空間としての拡がりを失いつつある。

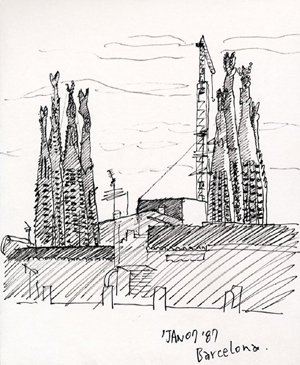

アントニオ・ガウディの聖家族教会(サクラダファミリア)は一説によると巨大な楽器として設計されていると言う。完成されると聖堂内に当然パイプオルガンが設置され、内で演奏された音が塔に無数に開けられた孔から増幅されて外に響き、バルセロナ市の都市楽器として働くのだ、と石彫家のミケランジェリ悦郎。(外尾悦郎氏の洗礼名)から聞いた事がある。凄い事、考えたなガウディはと、いたく感銘を受けた。

北海道十勝に建てたヘレン・ケラー記念塔はその記憶から生まれた楽器でもあった。目の視えぬ人達への建築でもあるから、当然、豊かな音を体験してもらいたいと、ささやかに楽器として働くように考えられている。吹雪の夜には風が何本もハープみたいに張りつめたワイヤーを鳴らす。雨の日には雨の音を身近に感じられるように工夫もしてある。眼の視えぬ人は当然ながら音に鋭敏である。それ故にヘレン・ケラー塔は視覚はとも角、聴覚に対しての働きが重視されている。

軽井沢の家は山の背に建つ小建築である。山の背だから実に風が良く吹き渡る。その風を建築内に音として響かせられないかと、スタッフにオーダーした。我ながら、酷な頼みだとは知りながら。しかし、バリ島にはスナリという名の絶妙な風の楽器もあるのだ。

石山 修武

|

|

|

|

|

|

|

034 メリーランドのかたつむり

うーんと若い頃に作った「幻庵」の依頼者榎本基純さんから、いつか「メリーランドのかたつむり」って名の建築作ってくれと言われて、久しい。もう三〇年位経ってしまった。でも、ズーッと気にはなっている。フレデリック・キースラーのエンドレスハウスみたいなモノだろうかと考えてみた事もある。キマイラに出てくる湿地を旅するかたつむり、なのだと詩的つぶやきを手紙でいただいた事がある。

榎本さんとは昔、共にインナーヒマラヤの大旅行をした事があって、その時、背中に住宅を背負った山の旅人に会った事がある。小さな箱を背中にくくりつけて、中身は何だろうといぶかしんだら、家ですよの答えが返ってきた。これは本当の話。本当に小さな家がバラバラに分解されて、小さな木箱に収められ、親子でそれを担いで、多分ヒマラヤの山中を行商して歩いているのであった。背景に壮大なアンナプルナ連峰、そしてかたつむりのように家を背負って歩く人々。これは強烈な記憶となって、繰り返し、今も脳にこびりつき、時に吹き出ようとする。

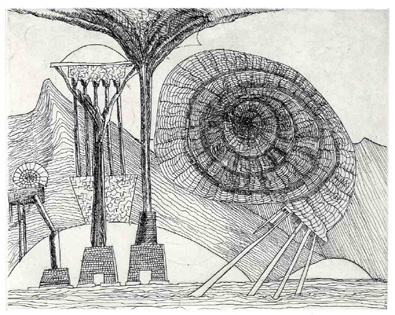

その旅ではカリガンダキ(黒い川の意、上流では河原の幅が2km程もある)上流の集落で、巨大なアンモナイトの化石にも遭遇した。小さな家一軒位の化石だった。インナーヒマラヤは古代は海底だったと言うから、こんなモノが悠々と動き廻っていたのだろう。

最近、銅版を彫っていると、時々アンモナイト状のものが出現する。それが、足のような柱を持っていて、歩いている。三〇年前に視た、二つの風景が今頃ようやく形になり始めているのを知る。版画に彫れれば、建築になるのは意外に早いのではないかと思ったりもする。

石山 修武

|

|

|

|

|

|

|

033 四角四面な椅子

A3ワークショップ(職人・芸術・建築学校)の学生だった前橋の大工市根井立志さん製作の椅子である。市根井さんにはその後、私の世田谷村の木造の階段室部分を作ってもらった。外壁を栗材の落とし込み、つまり木造の倉作りの伝統的な方法で作ってくれた。世田谷村は鉄が主体の建築だが、市根井さん製作の倉みたいな階段室で随分と柔らかさが混じった。市根井さんの技能の特色は逃げが小さいと言う事だ。寸法取りがキッチリしていて、極度に真面目なのだ。経験を積み過ぎた老人の大工に特有なカンを頼りの逃げ寸法をあんまり取らない。つまり、これ位ブカブカにしておいた方が良かろうという名人のデタラメが少ない。

世田谷村の現場を見ていて、市根井君に家具を作るのをすすめてみようと思い立った。家具製作に逃げの寸法はそれ程必要ではない。むしろ、工業製品同様の精密さが要求される。市根井さんにはピッタリだと直観したのだ。何回かの試行を経て、ようやく、誰の手に渡っても恥ずかしくないモノに進化してきた。前作「ニンジン」も良いモノであったが、それに市根井さんの真面目な大工に特有な精密さが加味されている。

デザインも市根井さんがやった。私はアアだ、コーだと外堀から感想を言うだけだった。軽くて、丈夫で、しかも座り心地も良い。しかも何処にもルーズさが無い。書院造りの椅子と呼びたい風格がある。三井寺の光浄院は書院の良品だが、その座敷に置いてもおかしくない、と言ったら誉め過ぎだが、誉める時はウーンと誉めた方が良いのだ。

世田谷村市場、久々のすぐれモノである。

石山 修武

→世田谷村市場

|

|

|

|

|

|

|

032 カニ・ビール蒸し

カニの姿形は余りにも構造的である。自分で構造計算している風がある。それ計りでは無いが足をもいだり、甲殻をほじくったりが面倒くさくもあり、カニ料理はあんまり好きではなかった。固い構造で防御している割には中身はそれ程の味じゃないときめつけていた。

ホーチミンシティのヴェトナムハウスで喰べたカニはうまかった。カニが程々に原型をとどめながら、ビールで蒸され、グチャグチャに溶けているのだった。アントニオ・ガウディの散乱みたい。つまり、構造設計家の二日酔いみたいな料理だ。

構造設計は大変な仕事だ。ギリギリの計算をしてくれないと、どうも形にならないし、しかる上に何処かに一歩過ぎたところが無いと建築としては様にならぬところがある。良く、こんな物体が立ち上がっているなと思わせしかも安心させてしまうところに構造設計の妙がある。

カニのビール蒸し料理はカニの姿形には全く目もくれていないのが良い。しかし中国料理程アコギではない。原形をとどめぬ程に変形させたり、混ぜたり、デフォルメしたりしていない。何となく、カニだったんだナアという位には姿形が残されているところが感心する。味は、これは至福の味と言って良い位のものだ。外の通りを歩く人をボーッと眺めながら、独人、ほおばるカニ・ビール蒸しは普通と普通じゃない世界、外の通りと内の別世界。カニの外と、カニの中の見境がつかなくなる感じがたまらないのであった。

石山 修武

|

|

|

|

|

|

|

031 ニーチェの家

031 ニーチェの家

「今はバスルームになっている、ここがニーチェの死の床の在った処です。ホラ、ここです。」

友人は徴に入り細に届くように、念入りに説明してくれるのであった。

「変な、うわさがあって、今でも深夜、一人でいると、何処からか、か細くピアノの音が聴こえてくるらしい。」

ドイツ人の冗談は重厚過ぎるな、と思ったが聞き流した。

何日目かの深夜、フッと目覚めた。何となく、それでも気味が悪かったのだろう、部屋の灯りはつけたまま眠っていた。

何か聴こえるのである。

どうやら、ピアノの音である。

凍りついた。

勇を鼓して、バスルームの扉を開けた。勿論、誰もいない。部屋の空気が悪くての幻想だろうと、窓を開け放った。庭の一部にあるニーチェの妹、エリザベートだったかの碑のあたりにボーッと白く漂うモノがある。

晩年のニーチェは日々の大半が錯乱状態であったと言われる。病毒に脳を犯され、すでに思考は停止していた。それでも体調の良い時はあって、そんな時は一人ピアノに向かって鍵版をポツンとたたいていたらしい。ワーグナーとの交友の事等思い出す事も不可能だったろう。

初期バウハウス発祥の地ワイマールにはニーチェがそこで死を迎えた家が残されている。ワイマールは美しい公園のような小都市だが、不思議にニーチェをはじめとして、ゲーテ、シラー等の巨人達が死にに帰ったところでもある。町中にここで死を迎えた人々の記念物が残されている。墓地のテーマパークの趣きすらある。

機会があって今はニーチェ・アーカイブと呼ばれるニーチェ・ハウスで何日かを過ごした事がある。マ、興味本位で宿泊させてもらった。ニーチェ研究家の友人のはからいだった。ニーチェのピアノではないこれは、兄と不思議な悪縁があったと言われる妹のピアノだ。と、私もいささかの錯乱。

朝になった。

たまたま隣室に居たコーリヤの教授に話しかけられた。

「昨夜、何か物音しませんでしたか。」

地霊、ジェニウス・ロキを頼りにする事を避けてきた私だが、少なくとも家の霊は居るな、と考える様になったきっかけの一つである。かすかに、それでも残っている私達の想像力の中に、それは棲みついている。知識、記憶の類から立ち現われてくる者でもある。

友人に頼んで私は宿泊場所を変えてもらった。アト、幾夜かをニーチェ・ハウスで過ごしていたら・・・と残念に思う事もある。

石山 修武

|

|

|

|

|

→ホーム

→インデックス

|

|

|

|

カバーコラムバックナンバー一覧←

カバーコラム←

|

→カバーコラム3

→カバーコラム5

|

|