-

2016/01/10「第一回 日本-インド-アジアをめぐる学校設立研究会」 講義録

発表者:佐藤研吾 -

[1]はじめに

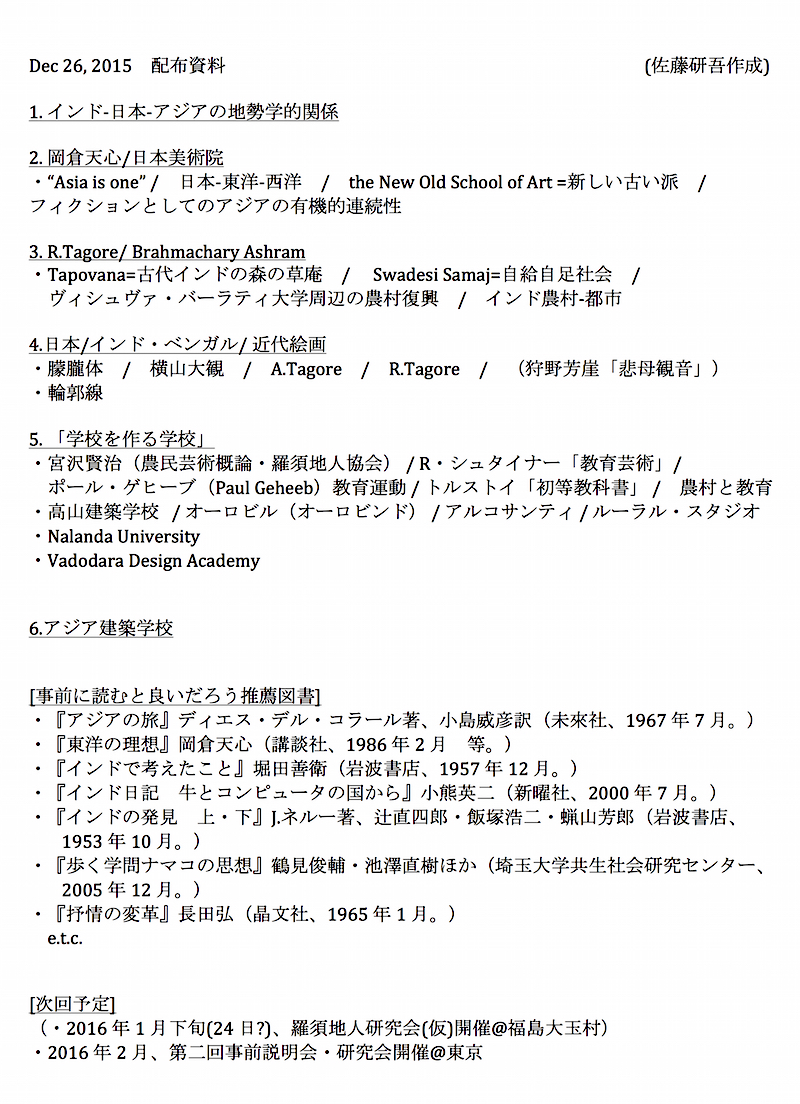

インド・バローダで行う3月のデザイン・ワークショップ・学校の概要案内と、なぜこのような学校をやるのか、始めるのかを説明したいと思います。スタートしたばかりなので当然ながら小さい会ではありますが、共有できる場として本日の事前説明会及び、研究会を発足・企画いたしました。本日の発表者としては私佐藤研吾と、中村晃朗さん、そして岡本佳子さんよりコメントをいただきます。

中村さんは現在インド・ナーランダ大学の修士課程に在籍しています。ナーランダ大学は紀元5世紀にかつてあった大学ですが、近年インド政府主導で新ナーランダ大学が設立し、中村さんはその第1期生としていらっしゃる方です。新ナーランダ大学のキャンパス計画はインドの建築家B.V.ドーシの設計事務所VASTU SHILPA CONSULTANTSが担当しており、数年後完成する予定となっています。そうした今まさに始まった学校、古代より現代に復活した学校の第1期生として中村さんには本日お話いただければと思っています。

岡本さんは岡倉天心、日本近代思想史の研究をしてらっしゃいます。本日の会の趣旨のように、インドと日本の間で何かをやろう、特に芸術、創作をやろうと考えた時に、19世紀末から20世紀初頭における岡倉天心とインドのR.タゴールそれぞれの活動は欠かせないものだと思います。また、彼らは、それぞれ「日本美術院」と”森の学校”を自らの手で設立しており。この「インド-日本-アジアをめぐる学校設立研究会」においては彼らの活動から学ぶことが多くあると考えまして、第一回のテーマとして取り上げました。岡本さんにはぜひその仔細ついて、そして彼らの活動がいかなる形で現代に接続し得るのか、ご教示いただければと思いまして今回お誘いさせていただきました。

[2]Vadodara Design Academyについて

Vadodara Design Academy のキャンパス

Vadodara Design Academy(以下VDA)はインドの西部ペルシャ湾近くのグジャラート州の都市バローダの郊外に位置しています。3月の学校の参加者はまずバローダから北へ100kmのところにあるアーメダバードから入ってもらいます。アーメダバードはコルビュジェがインドでの活動の拠点とした都市としても知られ、コルビュジェの弟子であったB.V.ドーシや、C.コレアの初期作品などがあり、郊内外の遺跡とともにインドの近代建築の成果のいくつかを実見でき興味深い場所です。そこに数日間滞在(プレ・ワークショップ)の後、バローダへ移動します。

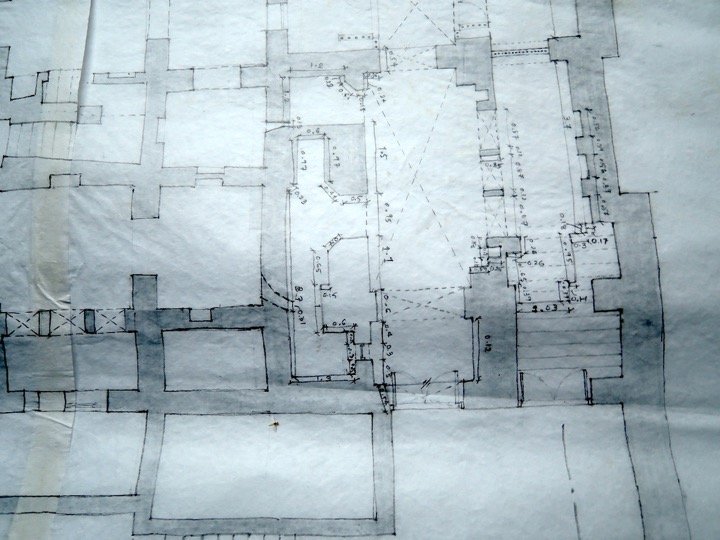

バローダは19世紀初頭のイギリス入植の際に藩王国としての従属的自治都市としてあった場所(ガーイクワード家)で、現在も王宮を中心に配置したCity Wallが都市内に残っています。3月のワークショップはその都市部に入って古建築のリサーチ・実測と、同地域のリノベーション再生計画に取り組む形とします。ただし単なる建築単体のスケールではなく、いわゆる街並み、都市空間全体のデザインとなります。

学生の作品(基礎的造形)

学生の古建築リサーチ

VDAのキャンパスは郊外にあり、平屋建物で緑に囲まれたいわゆる大学らしからぬ独特のキャンパスを持っています。建築の専門大学であり生徒は60-80人程度でやっている場所です。このアカデミーが教育において重要としているのはハンドクラフト、ハンドドローイングです。手で図面を描き、手で模型、実物を作るそのプリミティーフを意識的に実践しています。在籍する学生たちはまず初学年で初歩的(直感的)造形課題を行い、次年には古建築の実測リサーチを行い、設計課題をこなします。3月の学校においてはこのアカデミーの教育プログラムに沿う形として課題を設定しています。キャンパス内では犬が歩き回り、学生たちは地べたに座って作業もする。外では引っ切り無しに学生たちが何かパビリオンらしきを制作している。そんな環境との対話、ないし自分たち自身がいる場所と調和できる鋭い感性をこの大学の学生たちは持っています。

[3]過去のワークショップについて

第1回ワークショップ(2014)の活動風景

第2回ワークショップ(2015)の活動風景

今回の学校(ワークショップ)は第3回目の開催となります。パソコンでの作業は基本的に行わず、ほぼ全てをハンドドローイングないしハンドクラフト、手作業のアウトプットとなります。

第1回目の課題は「余命2年と宣告された、自分の母親のための終の棲家」というもので、1日限定の課題でした。論理的に組み立てて理詰めで出てくるデザインではなく、これは明らかに自分自身のその時の直感を強く意識すべき課題であったと思います。自分が今インドのその場所にいて、何を使って、また何を作るのか。模型材料の選び方作り方も含めて、その即興の選択が自分自身のアイデアを組み立てまた論理が生まれていくこともあり得ます。

現地の、現場での空気感=ニュアンスをどのように自分が捉え、それが造形化できるか。それはかなり困難な事であると同時に限界も無く面白い課題だと思います。当時の参加学生のうちの一人、Yash Siroliyaは課題が発表されるとすぐさま大学構内の納屋へ行き、そこで集めた泥・粘土で模型を作り始めました。 この学校の良いところは、学生はもちろん、講師の含めて屋内外問わず地べたに座り込んで作業し、話をすることができるということです。このような風景は、後に言うR.タゴールが設立した「森の学校」とどこか共通する雰囲気があります。この雰囲気は大事にしたいと思っていますし、またどう展開できるのか考え詰めなければなりません。

またその同時期に別のデザイン課題も行いました。「都市浮遊民のための仮設建築・コミュニティの計画」というもので、約10年前にバローダにて大地震が起こった際に都市インフラが麻痺し、古い街が破壊されて多くの難民が発生したことを背景としています。日本も2011年には東日本大震災が起こり、多くの死者とともに多数の避難しなければならない人々が生まれました。そうした問題意識の共有があった上での課題です。インドの都市部においては今も多くのキオスクや車輪の付いた移動式露店などが多くあり、行商等を生業にしている人々は沢山います。彼らにはそれぞれ縄張りがあれば、ルールもそれなりにしっかりしてもいるのですが、都市の人々の活動は道路へ大きくはみ出し、都市の公共空間にはそうした多様な人々の活動領域が入り混じり所有者・占有者不明の部分が依然としてかなり存在しています。ライト(Light)・アーキテクチャ(軽い建築)とでも呼べるインドの都市風景の一要素を意識的に勉強してみるというのが、この課題では重要なことでした。

第2回のワークショップは2015年3月に4日間で開催したもので、日本から7名の学生が、現地インドでは21名の学生が参加し、計30名弱の参加となりました。課題は「インド農村における子どものための芸術・建築学校の計画」です。初等教育以前の、ないし既存の学校教育とは異なる位置に置かれる私塾のような場所を構想・提案するというものでした。これはVDAが現在取り組んでいる現地農村の再生計画ともドッキングしていくことを想定して設定をしました。日本学生1人に対してインド学生3人で一つのチームを作り共同設計を行いました。

実はこの時参加した日本の学生の多くが失礼ながらあまり英語が流暢ではありませんでした。実際私自身も英語での十分なコミュニケーションができていないのですが、この建築学校(ワークショップ)においてはその不得手さが逆に利点になることもあると思います。それは英語が喋れなければ、インドの彼らとは身振り手振り、そしてスケッチや模型などでの伝達をせざるを得ないからです。何かしらの絵や図で相手に伝えるために、その即興のアウトプットと反射的な応答が否が応でも必要になりました。日本の学生が黙ってしまうとインドの学生たち同士は自然と英語を使わずにヒンディー語で会話をし始めます。そうなってしまうとチームの中での議論の輪から外れてしまいどうしようも無くなるので、日本の学生はスケッチでも何でも良いから意地でも発言し続けることが必須となります。

突発的に、小課題もありました。2時間で「体が不自由な人のためのドアノブ」の実物を制作するという課題です。大学構内にある材料を組み合わせてすぐに造形化し、また不完全なものであっても自分のアイデアが表現されるようデザインの捨象と洗練が必要なものでもありました。

学校期間中は、当然毎日課題の作業に取り組み、毎日成果のクリティークを行います。それに併せて招待建築家を含めた講師のレクチャーを毎日行います。(2015年ワークショップではRajeev ,Nirav Hirpara, Osamu Ishiyama各氏、そしてKengo Satoがレクチャーを行った。)

2016年3月のワークショップの課題は、古建築の実測リサーチと、その建築を学校へリノベーション再生させる計画です。古いモノに対して新しいモノを組み合わせる、新しいモノを生み出すために古いモノを学び、建築の機能(プログラム)として「学校」という場所を作る。

ワークショップは全部で8日間の日程。前半を実測リサーチ、後半を再生計画・設計の作業にあてます。

[4]「学校を作る学校」について

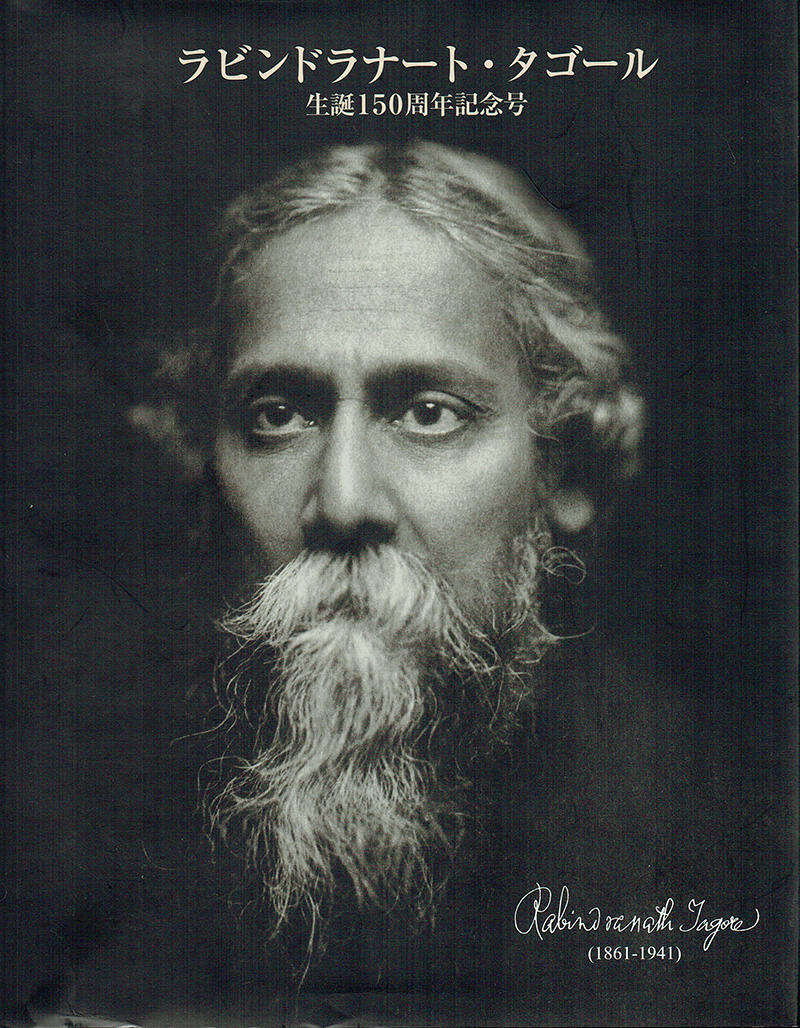

R.タゴールの「森の学校」風景(『ラビンドラナート・タゴール 生誕150周年記念号』(PUBLIC DIPLOMACY DIVISION MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS GOVERNMENT OF INDIA発行、2011年)の表紙より)

今日の説明会・研究会においては、表題にも掲げているように幾度か「学校」という言葉が出てくるかと思います。「学校」とは何か。ここで私が話したい、考えていきたい「学校」とは、もちろん義務教育の制度下で設定された教育機関ではなく、例えば個人が始めた寺子屋や、なにがしかの考えを持ってして生まれた私塾、そして「〜SCHOOL」つまり’--学派’と言われる思想や考えを共有する集団といった、自主的に集団化していく共同体のあり方についてです。

そして今これから、なぜ「日本-インド-アジア」の中で考えを巡らせるのか。これは偶然の出会いから生まれたことでもありますが、けれども、仮に「アジア」という文化圏のスケールを意識するならば、地理的に日本はアジアの端部であり、逆にインドはアジアとして規定される領域の中心に位置し得ています。日本の側からアジアという領域を見渡すならば、ひとまずインドに向かおうという確信めいた意思が私個人にはあります。21世紀になり、ヨーロッパ・アメリカを中心とする世界体制に変化が出始め、また世界経済の中心がインド、もしくはアジアに向かおうとしているのも決して関係の無い話ではありません。歴史、文化の伝播は単一のベクトルではあり得ませんが、歴史、文化、そして”風土”と言える人間の原初的生活の価値の在り処を遡行して追い求める方向と、近未来の世界経済の中心の移動のベクトルは、世界人口の分布状況や各地域の潜在的資本の量などを鑑みれば、両者は根底で呼び合う部分があるはずです。

・岡倉天心の「日本美術院」(*1)

以上のようなことを考えたときに、日本にいる我々はまず岡倉天心の活動から何かを学ぶことができるだろうと考えています。天心が活躍した時代から既に1世紀以上が経ち世界状況も日本の状況も大きく異なりますが、それでも各地の文化、あるいは「伝統」というものはさほど変わらずに依然としてその地にどっしりと横たわり続けているのではないか。「伝統」とは、謂わば踏みつけても叩き潰しても尚消え切らないような盲腸のようなモノであるのかもしれない。そして、初めて申し上げますが我々がわざわざインドまで行ってまで探したい、考えたいものも突き詰めていけば人間の文化的初源、あるいは我々の生活の在り方の本質なのだと思います。これはまた建築というモノの核心でもあるはずです。

岡倉天心が「伝統」を探し求めてインドへ向かい、また独自の形でその「伝統」を追求するための学校(日本美術院)を作ったのだとすれば、我々はその活動を読み直してみる必要があろうかと思います。

『東洋の理想』は岡倉天心が1902年頃のインド・カルカッタ滞在中に書き上げたと言われています。当時のカルカッタはイギリスからの独立運動が盛んで民族意識の勃興と社会変革の機運が高まりつつあって、日露戦争直後の日本の国際的躍進とそのインド独立運動は、対西欧というベクトルを共有していた時期でもありました天心はタゴール・ファミリーをはじめとするそうしたベンガルのナショナリズムの担い手達と実際に会って交流を深めました。 天心は日本とインドがそれぞれ両端となって領域化されるアジアという歴史・文化圏を構想し、特に重要なのは、天心自らが実際に移動して得た人的交流と対話の実践によって、その観念を具体的な領域として浮かび上がらせたことです。つまり、フィクションとしてのアジアの連続性を岡倉天心は自らの身をもって組み立ててみせた。

天心が実現させた横山大観、下村観山等の日本作家とインド・ベンガルスクールの作家との交流は、具体的にそれぞれの絵画技法の交換や、題材の共有が試みられましたが、我々にとって重要なのはその史実以上に彼ら異なる国の作家たちが同じ場所で作った時に、むしろ何が相違したのか、違わざるを得なかったのかを考えることではないかと思います。

岡倉天心は日本においては東京芸術大学の前身である東京美術学校の設立(明治20年)に関わりましたが、天心の伝統的工芸、漆、図案(デザイン)を含む応用芸術までも含めた総合的な芸術の領域を扱うべきだという構想と、学校および体制側の考えには差異があったこと等から、明治30年頃役職を辞任しています。そして、天心は日本美術院という自らが考えるあるべき美術教育を実践する場としての私塾を開設しました。

日本美術院は最終的に茨城県の五浦に置かれ、晩年の天心の日本での拠点となるとともに、横山大観や菱田春草らへの指導を続けた。彼らは皆太平洋の大海原が眼前に大きく構えられた広間に横一列に並び、天心はその場を行ったり来たりしながら指導したと言われています。教場の近くの岸壁の突端には天心の瞑想の庵(六角堂)があり「観瀾亭」と呼ばれていたように、自然あるいは周囲の環境というフィールドの感得への意識はその学校に通底していたのではないか。

自然というすでに在るもの、そして歴史あるいは過去という既に在ったモノに対して、自分がその堆積の大山にどのように新たなレイヤーをかぶせることができるか。これは創作の在るべき姿の一つではないかと私自身は考えています。たとえ、その重なり方つまり歴史への接続の仕方が自己完結的であったとしても、接続させた、という前進の意思が必要なのは確かなことだからです。

・R・タゴール「森の学校」

タゴールが1901年に始めた学校、ShantiniketanのBrahmachary Ashramはの教室はマンゴーの木の下、わずか5人の生徒と5人の先生というとても小さな規模からの出発であったと言われています。タゴールが構想した社会のあり方は、Swadesi Samaj(自給自足社会)として農民の自立と文化的生活の両立を目的とした学校の周囲の農村における復興活動として展開された。学校は、教室での知識と教室の外での実践と経験の組み合わせが主たるプログラムとして意識されていました。

また、タゴールだけではなく20世紀初頭には世界各地で同時多発的にそうした新しい教育活動が展開されてもいました(新教育運動)。R・シュタイナーの「教育芸術」の取り組みや、ポール・ゲヒーブの教育運動、そしてトルストイの初等教科書作成などがあります。日本においては特に宮沢賢治の「羅須地人協会」がそれら運動と位相を同じくしていたのではないか。「羅須地人協会」では昼間周囲の田畑で農作業にいそしみ、夜には農民たちを集め、科学やエスペラント、農業技術などを教えていました。またトルストイを下敷きにした芸術批評や、民謡を試み、そして民家・農家の設計にも取り組んでいたと言われています。当時、いわゆる人間の総合的な活動の姿として、最も可能性を持っていた(ある種の憧れの的であった)のが自然の中で自給自足を営む農民達であったのかもしれません。

建築はなかなか変わらない、ゆっくりとしか変わらない分野です。20世紀、エアコンができ、エレベータができ、そしてガラスと鉄が生まれましたが、100年が経っても依然として床と壁があり、ドアも屋根もあります。その「変わらなさ」「遅さ」を我々は意識すべきではないか。保守として構えるのではなくて、当然農本主義に依る訳でもなく、自分自身の身体と共にあるモノとして建築をあくまでも捉えるべきではないかと考えています。

そして、一人の人間が暮らすために「住処」を作り、複数の人間が集まってできた一つの家族が暮らすために「家」を作るように、 建築を学ぶ、考えようとしている人間達が集まるための「学校」を自分たち自身が構想して作り出すべきではないか。「学校を作る学校」とは、集まった人達それぞれが協力して取り組むべき作業の中身であるとともに、一つの集団としてのまとまり、一つの運動体としてあるべきと考えています。

(参考に、近現代の活動事例として他にも、

・自立的新都市をワークショップ形式で作り続けているパウロ・ソレリのアルコサンティ(アメリカ・アリゾナ州)

・アラバマ州の貧困層の家を大学カリキュラムとして建設するルーラル・スタジオ

・日本の山岳地にて一つの敷地に夏のワークショップによって建設の密度を高める高山建築学校

・北インド・ビハール州における新ナーランダ大学事業 ・南インドの環境都市オーロビル(※オーロビルの指導者として知られるオーロビンド・ゴーシュはカルカッタ独立運動の急進的活動家としても知られる。オーロビンドはその活動前後に藩主国バローダのマハラジャの元で働いていた。)

等を紹介しました。)

(*1)岡倉天心の日本国内、およびインドにおける活動と思想的背景については『岡倉天心 思想と行動』(岡倉登志、岡本佳子、宮瀧交二著、吉川弘文館、2013年7月)、『ワタリウム美術館の岡倉天心・研究会』(ワタリウム美術館監修、右文書院、2005年2月)、そして『東洋の理想』(岡倉天心、講談社学術文庫、文庫本出版は1985年)の巻末解説(松本三之介)より知見を得た。

当日配布のレジュメ

文責:佐藤研吾(VDA Assistant Professor)

-

6 2015/10/21

〇の会2 -

"0-ZERO- MEETING"2

岡倉天心の試み、つまり西洋から東洋への一方向的な影響関係が、そのままの図式で芸術および文化の伝播過程においても当てはまるという当時の一般の認識に対して異を強く唱えること、そしてアジアにおける諸文化の固有性を認めた上でそれぞれの歴史的な相関関係および複合的な並存の系を明らかにすること。天心は最初の英文著書「東洋の理想」において日本を基軸に据えた宣言文とも言える文明論を展開している。 「東洋の理想」はインド・カルカッタの、インド独立運動民族主義運動の只中のカルカッタ地で書かれ、アイルランド出身の現地の女性編集者シスター・ニヴェディタの助力によって英国出版社より出版されたとされる。「東洋の理想」の言説がカルカッタのその運動に同調し、強い刺激を与えたことは間違いないであろうが、一方で仏教を志向する天心と、近代インドにおけるヒンドゥー教再興を目指すカルカッタの諸氏との間にはいささかの認識の違いがあったともされている(*1)。とはいえ、それぞれが選択的に双方の資質を掘り出し、天心はインドおよび中国をはじめとするアジア諸地域の文化統合体として日本を規定し、一方で天心の書作「日本の覚醒」の言説、および当時の日本の日露戦争勝利を発端とした国際的台頭の姿を一つの根拠としてインド独立運動は言説的強化と運動の拡大を進めていた。

カルカッタでの独立運動の中で特に急進的なナショナリストグループのリーダーであったオーロビンド・ゴーシュという活動家がいた。彼はカルカッタ出身でイングランド・ケンブリッジ大学にて学問を学んだ後に、カルカッタに帰国し独立運動に加わった。オーロビンドはその後、政治から霊性的実践の方へとシフトし、のちにインド南部のベンガル湾沿いのテェンナイ(マドラス)近くにオーロビルという宗教都市を生み出す。小都市オーロビルの実質的主導者はオーロビンドと後年共に活動を広げたパリ生まれのミラ・アルファッサ(通称マザー)である。(オーロビルができたのは1968年とされている。)岡本佳子氏の研究によれば、オーロビンドの政治活動中の言説においても日本の事例が度々挙げられており、そこには天心の著作および文言からの強い影響が指摘されるという。

オーロビンドはカルカッタでの独立運動に参加する前に、イギリスより帰国後、西インドのグジャラート州古都バローダの地に駐在していた。そこでは藩主の斡旋で語学の教授や役所の住宅測量係などの庶務を担当していたという。現在、我々が活動の拠点を置いているVadodara Design Academyはバローダの町からはいささか離れた郊外、荒地の只中にあるが、今のバローダ中心地もそんな庶務でありふれた町であることは変わらないかもしれない。オーロビンドは、そんなバローダ駐在中に一人のヨギよりヨガを習得し始めたと言われている。

新都市オーロビルは現在、環境エコビレッジ等として世界中に広く知られている。ヒンドゥー原理・哲学を基底に置いた規律と域内整備なされている。都市のマスタープランは球形のメディテーション施設を中心とする螺旋形を描いた明らかにコスモロジーの体現である。そのデザインは決して優れたものとは見受けられないが、けれどもコスモロジー、あるいは精神哲学および宗教的神話体系とデザインの間を巡る問題としてはとても面白い。オーロビルがインド国内においてどのようにして知られているのかは私はまだ分かっていない。

私が数年前訪れた、パウロ・ソレリによるアメリカ・アリゾナ州のアルコサンティとオーロビルは姉妹都市の関係でもある。アルコサンティもまたパウロ・ソレリという超強力な推進者によって70年代頃生み出された新都市であり、当時のアメリカ特にアリゾナにおけるアーバンスプロールと自動車社会への急激な移行の都市問題に対するソレリの具体的実践であった。

イタリア人であったパウロ・ソレリはアリゾナの、フランク・ロイド・ライトのタリアセン・ウェストにおいて2年程学び、結局喧嘩別れをして、一旦はアリゾナの町へ下りた。どちらも明らかに我が強そうな彼等であるから当然でもあろうが、その後ソレリはアリゾナ郊外の砂漠地帯においてアルコサンティの建設を開始する。

ライトのタリアセン・ウェストは山の裾野に平たく置かれた建築であり、ソレリのアルコサンティは山(丘)の上の崖沿いに建てられている。どちらもそれぞれの自然あるいは大地に対する建築の扱い方を示し表しているのが興味深い。

アルコサンティが前提とするのはパウロ・ソレリのドローイングと言説のみであり、それもまた一つの宗教都市に近いものであった。建築家=アーキテクトのある種の極北を示してもいる。また、その都市に所属する人間たちの自給自足的ライフスタイルと都市建築の形成が一体のものとして志向される場であった。

どちらの指導者も既にこの世を去ったが、その場所は未だ生き続けている。だが、その姿は異なるモノなのだろう。

(*1 岡本佳子「ベンガルの民族主義と天心岡倉覚三」『岡倉天心 思想と行動』(岡倉登志、岡本佳子、宮瀧交二著、吉川弘文館、2013年7月)) 23,Oct,2015

Kengo Sato

-

6 2015/10/21

〇の会、インドにて -

"0-ZERO- MEETING" IN INDIA

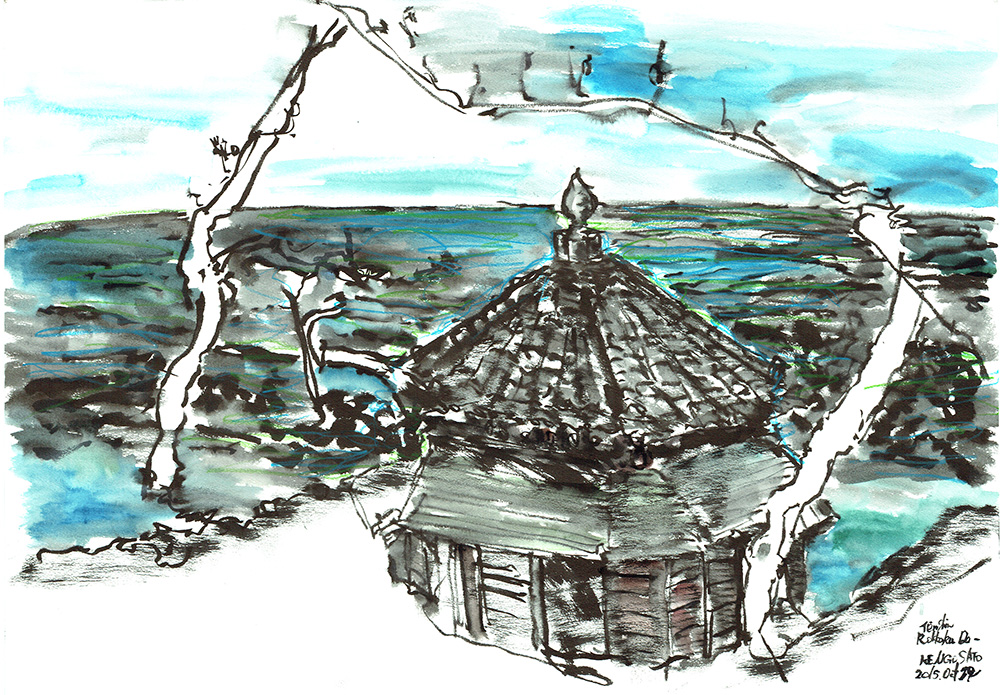

On October 20, 2015, I visited six-sided arbor,"Kanran-tei" made by Tenshin(Kakuzo) Okakura in Itsuura-Bay, Japan. He sometimes meditated in this pavillion late in his life.

Okakura researched Japanese traditional art and traveled to India, China, and the West.

"0-ZERO- MEETING" will be held in India.

2015年10月20日、日本茨城県の五浦にある天心六角堂を訪問した。岡倉天心はこの亭を観瀾亭(かんらんてい)と呼んでいたという。東側に望める大海の波の音を聴くための居処としてこの名を冠していたようだ。横浜生まれの、外国と日本を幾度も往来した国際人・岡倉天心にとって然るべき棲み家であったようである。2011年の東日本大震災の大津波で消失したが、数年前創建当初の姿で再建されたという。天心がこの地へ訪れたのは東京美術学校の要職を辞し、新たに日本美術院を創設した晩年の時期であり、その後ボストン美術館などの海外各所とこの地を往復しながらの生活を送った。しかし、日本美術院は当時の日本美術における日本画は横山大観や下村観山らの弟子筋の奮闘をもってしても勢力的には衰退の径を辿らざるを得なかった。当時の日本美術院と東京芸術学校の捻れ、思想的乖離は、明らかに近代日本が抱えざるを得なかった矛盾であり、もちろんこの乖離、文化的接木の状況の良し悪しは別として、現代の日本にまで続いているのは確かである。ましては、日本に限らずおおよその文化圏においてその捻れた混沌の状況が生まれているでもあろう。

天心の思想および活動は、当時のインドのR.V.タゴールやチャンドラ・ボースが主導した独立運動と強く共鳴した。特にタゴールの、民族主義に限らない全人類的な視野を有しての自立の思想と、天心が描こうとした、大小関わらずの各文化圏それぞれの文化的独立の構想は極めて同じ地平を見据えていたとも感じられる。タゴールが創ったベンガルスクールは当時の官職に就くためだけの英国式教育を進めていた国内の学校教育制度に抗して、森の中に創立された学校である。天心の日本美術院設立は、西欧画および西欧式近代社会の制度普及を推進する国内の大勢の中で、自分達の持つべき表現を模索した結果である。

西欧に抗うだけモノであった、という短絡な解釈だけでは読み取れきれない表現と、運動の蓄積が彼等にはある。 時代は違えど、彼等先人の活動は参照するべき事柄である。

そのような関心を自分の中で描きつつ、先の通り、天心の六角堂を訪れ、スケッチを試み、そして飛躍するが、「〇の会」なる会合、学校をインドの地で興すことができればと考えている。時代という大局が何処に向かおうとしていて、その中で微小な自分達が何をすべきか、私自身にとっては異郷であり、けれども近しい場において活動を続けたい。

21,Oct,2015

Kengo Sato

- 5 2015/09/26

-

(『ラビンドラナート・タゴール 生誕150周年記念号』(PUBLIC DIPLOMACY DIVISION MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS GOVERNMENT OF INDIA発行)の表紙より)

現在、日本サイドで、ラビンドラナート・タゴールおよび岡倉天心を中心としたインド-日本文化に関する研究会を立ち上げようとしています。

なお、2016年来春にインド・バローダにおいて開催するワークショップ(学校)は、20世紀初頭インド・ベンガルの森中にてR・タゴールが開いた小さな学校「Brahmacharyashram」を一つのモデルとしています。岡倉天心もまた、この学校においてタゴールと出会ったとも言われています。

今年2015年末に、東京にて第一回目の上記研究会を開催する予定です。(2016年春のワークショップの事前説明会も兼ねます。)

26,Sep,2015

Kengo Sato

- 4 2015/09/12

-

インド領チベット文化圏ラダック地方のマトー村の大きな民家に宿泊した。2013年のことであった。この村には主目的地であったアルチ村のインダス川に作られたダムからの電気がはるばる送られてきていた。ダムは2台の発電機だけが動いていてあと8台のキャパシティがあるという。 ヒマラヤの水力発電の可能性は巨大であるのを身近に知った。

Jamayang Tseringさんの家では2泊した。

トイレはヒマラヤ式の豪快なモノだった。

佐藤研吾は家族の求めに応じて、宝物のように育てられている生まれたばかりの赤ん坊を実に丹念に描いた。木の床にはいつくばるようにして何時間も時間をかけて。わたくしの見るところ、その光景は佐藤研吾の生得の親和力を溢れ出んばかりに表現していた。

おそらくこのドローイングの原画は一家の、もしかしたら一族の宝物として今もマトー村の民家に大事に収蔵されているだろう。

自分で言うのも愚かだから、わたくしが代わりに言う。

この絵には佐藤研吾の美質の全てがあり、可能性の外郭さえも示していると思われる。

このドローイングのモデルになったのに、若いお嫁さんは化粧なし、赤ん坊も又、然りであった。

その夜、一家は総勢5名だったか、皆ラダック民族の儀礼用盛装をして、我々にお披露目してくれた。

このマトー村には有名な修道院があり、そこから遠く眺められる僧・玄奘が歩いた街道の砂ぼこりが確かに視えた。窓からはヒマラヤ外縁の雪嶺が視えた。村の若者たちがある年齢に達すると必ず登る習慣があるらしい。

この村のそこかしこで確かに実見したマナと呼ばれる円筒型倉庫については、ポリネシア海洋文化のマナの意味と同じ発音なので、いずれその関係など知りたいと考えている。

2015年9月12日

スタジオGAYA 石山修武

- 3 2015/09/10

-

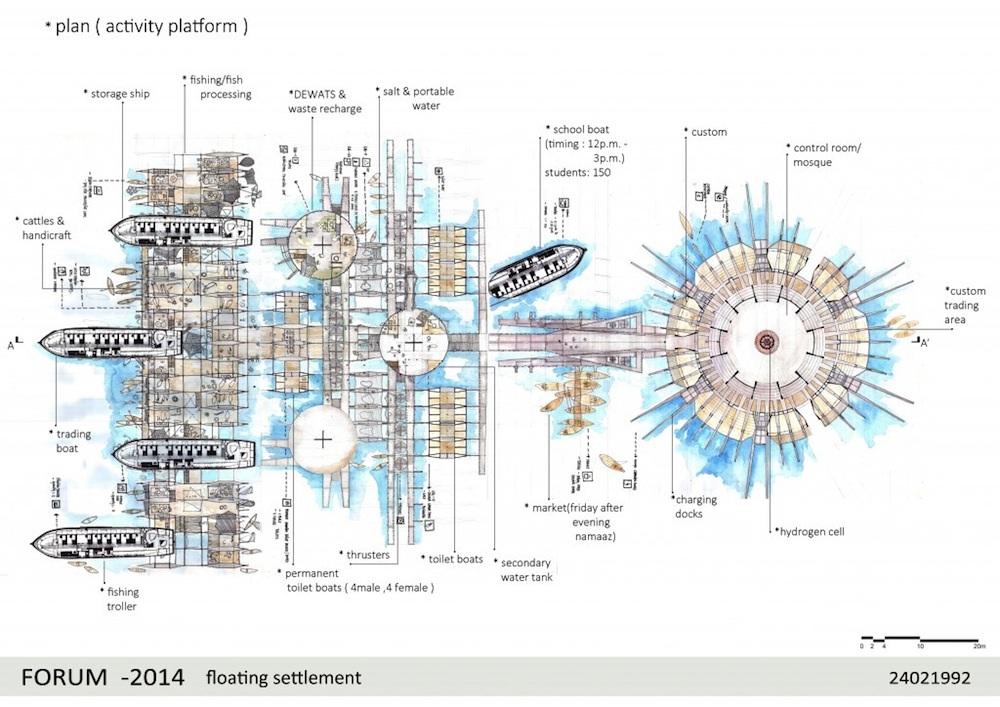

A youth at Kurula Varkey Design Forum 2014 in CEPT University in Ahmedabad, India.

2014年の2月にインド・グジャラート州アーメダバードのCEPT Universityにて、インドおよび周辺各国から選抜された建築学生たちが自主主催する卒業設計の講評会(Kurula Varkey Design Forum 2014)があった。正直言って、日本の同年の学生に比べて遥かに計画に強い骨子とエネルギーを皆持ち合わせている。社会の上向きの状況と、大らかな風土がそれを彼等に促しているのかもしれないが、この格差には驚いた。

その彼等の中でも特筆すべきプロジェクトがあった。CEPT大学のNiket Dalalさんの作品「Floating City」である。聞けば彼はバングラディッシュ出身で、故郷ベンガル湾近くを舞台にした水上都市を構想していた。将来の地球温暖化に伴う海面上昇に漸次に対応していく都市のプロジェクトである。日本でも昨今はかなり異常気象とも言えるレベルだが、そんな世界的状況に対して、プリミティブな感覚で向き合う姿勢と、その感覚を実直に表現する力量に感銘を受けた。素朴な技術を計画全体に散りばめながら、力強いプランを筆致の濃い線描と水彩で表現している。

彼の発表は、言葉での説明は拙さがありながらも、とにかく彼はしゃべり続けていた。あんまりにも彼の発表が長いので観衆がザワつき出しても、彼は構わずしゃべり続けた。タゴールの「我が黄金のベンガルよ、、、」然りの、彼のベンガルのその土地でとことん自分のやりたいこと、自分が描きたいモノを説明しまくっていた。素晴らしいと思った。

自分も含めて日本の人は、あまりにも近くのアジアのこと、同じアジアに住む人々のことを知らない。けれども彼らは既にそれぞれの風土といったものを深い部分に持ちながらどんどんと前に進んでいるのをハッキリ痛感する。卒業した彼が今どこで何を始めているのかは分からないが、おそらくはいつしか、故郷バングラディッシュで何がしかの役目を担うことを企てているのではないだろうか。ともかく、ぜひ彼には再会してみたいと思っている。

10,Sep,2015

Kengo Sato

- 2 2015/09/09

-

09,Sep,2015

Kengo Sato - 1 2015/09/05

-

The campus of Vadodara Design Academy is always kept well by the students and the teachers. This sketch is portraying a scenery of some students' putting gravel carefully in a path.

In the background, There is a big tree, NEEM TREE. It makes a comfortable shade with its widely spreading boughs.バローダデザインアカデミーのキャンパスは学生達、先生達の手によって作られ、またメンテナンスもされている。この日は女学生達が丁寧にキャンパス内の通路の敷石の間に玉砂利を埋めていた。水で土を柔らかくして(もしかしたら小量のモルタルを混ぜていたかもしれない)、小石を押し込み押し固めていた。真っ昼間の作業なのでみんなスカーフを被って日差しを避けている。眼だけチョロっと出してせっせと作業していた。この学校ではこんな小さな仕事がいろいろなところで生まれている。学生達がどのように持ち分を決めているのかよくわからなかったが、みんな率先してその作業に参加する。

奥に視えているのはニームツリーと呼ばれている巨木だ。横にどこまでものびる太い枝振りで、下に快適な大きな木陰を作っている。この学校のシンボル的存在である。インド北部のブッダガヤで、ブッダが悟りを開いたのは菩提樹の樹の下とされているが、その木蔭は地域、時代は違えど、このニームツリー木の如くのものであったのかもしれない。

05,Sep,2015

Kengo Sato