石山修武第76信 作家論・磯崎新40 漂泊8

作家と呼びたい生のスタイルを持つ者には老年になってから初めて指摘できる如くの、軽く言えばライフスタイル、重く言えば存在の持続形式がある。若くして亡くなったり、生の途中で創作を中断したりとは明らかに作家としてのその生への考察を別にして考えねばならない。

若くして亡くなったイタリア未来派のサンテリアや、ロシア構成主義のレオニドフと磯崎を同じ種族の創作者として考える事は困難である。サンテリアは小さな農家の実作があるだけだし、レオニドフだって似たような者に過ぎぬ。しかし彼等は明晰極まる建築的ヴィジョンのアンビルト、すなわちドローイング、計画案の類を残した。そして、それ等によって世界の建築史の一部を構築する者として残り続けている。おそらくは、これからも未知なる未来を構築するエレメントとして再利用され、参照され続けるだろうと思われる。

磯崎新は2013年春現在、制作を持続している。少なくとも、彼の組織はそのように動いている。だから、磯崎新の一生を見渡しての論述はまだ不可能である。そして、それにはさしたる意味も無いようにさえ考える。磯崎新はまだ変化するのではないか。おそらく、過去形のスタイルで書くのは出来ない、という恐れとも期待ともつかぬ矛盾した感情が奥深くに澱む。つまり、磯崎新の、人間誰にでもある生から死までの一生を俯瞰しても、さしたる意味は無さそうだ。過去形での書き方も不安だ。つまり80歳の年齢を超えてなお磯崎新は変化の兆しを見せるのではないか、あるいは見せて欲しいものだ、が作家論・磯崎新の全てではないが、ひとつの眼目でもある。作家としての磯崎新はその生の一刻一刻の断面こそに真骨頂がある。変化を続けるその断面に作家としての真実を視る必要がある。

少し飛ぶ。非磯崎WORLDへ出よう。

タクラマカン砂漠の入口、西域シルクロード敦煌へ寄り道する。敦煌莫高窟は五百を超える洞穴が掘られ、多くの壁画が人工の洞穴内に描かれている。インド・デカン高原には石窟寺院として著名なアジャンタ、エローラの洞穴寺院群があり、ボンベイにはエレファンタ島の窟院群がある。いずれも仏教、ヒンドゥ寺院として掘られた。韓国吐含山には美しい石仏の座す石窟庵がある。吉本隆明が磯崎新に問いかけた、何かを掘り込むような空間とはより具体的にどのような形式を想定すればよいのかまだ今は不確定ではあるが、岩山を刳り貫き、数世紀に亘って空間を堀り続ける形式は現実に存在する。

が、しかし、インドの代表的な窟院=洞穴建築は、岩山を掘り抜く、ノミで穿つ際に、その穿つためのモデルとして木造の建築らしきが想定されていたようだ。だから、それは詩人でもあった吉本隆明が詩人の特権でもある直観のみでポツリと洩らしたイメージを具体化したのもではあり得ないであろう。けれども数十年前の対談の、その断片は忘れることが出来ない。

高名な思想家の詩的断片に取りすがろうとしているわけだが、これは非論理的であるとのそしりはまぬがれ得まい。だが作家論をどうしても書き残したいと考えるわたくしは厳然として居る。たとえそのわたくしがイカモノ、マヤカシの類でしかないとしてもだ。何故なら、わたくしも又、作家たらんと志しているからだ。そのあたりの事はとやかく言うに憚る。しかし、わたくしも作家であろうとしている人間ではある。

言語外の表現、つまり建築物を中心としての表現が、今のところわたくしのかろうじてのアイデンティティであろう。そう自覚している。世間がどう考えてくれているか、あるいは考慮の外であるかはそれほどの問題とするに価しない。それも又、そう自覚しているので問題にはならぬ。

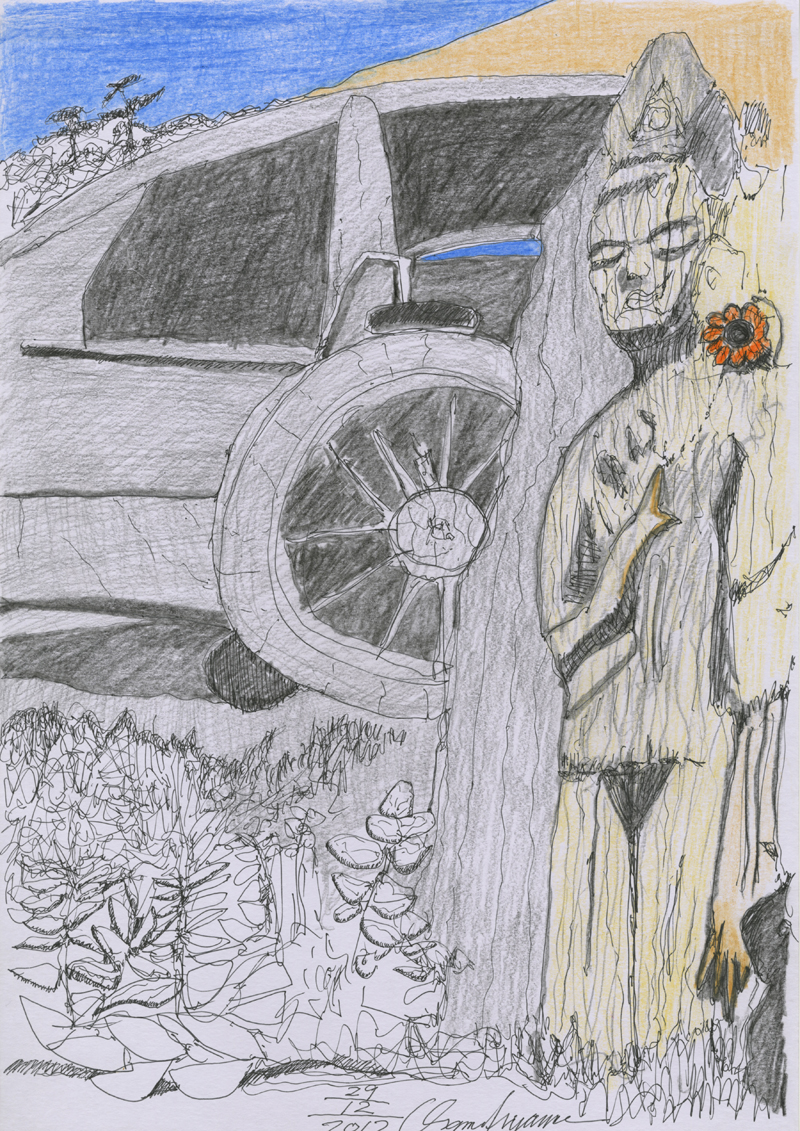

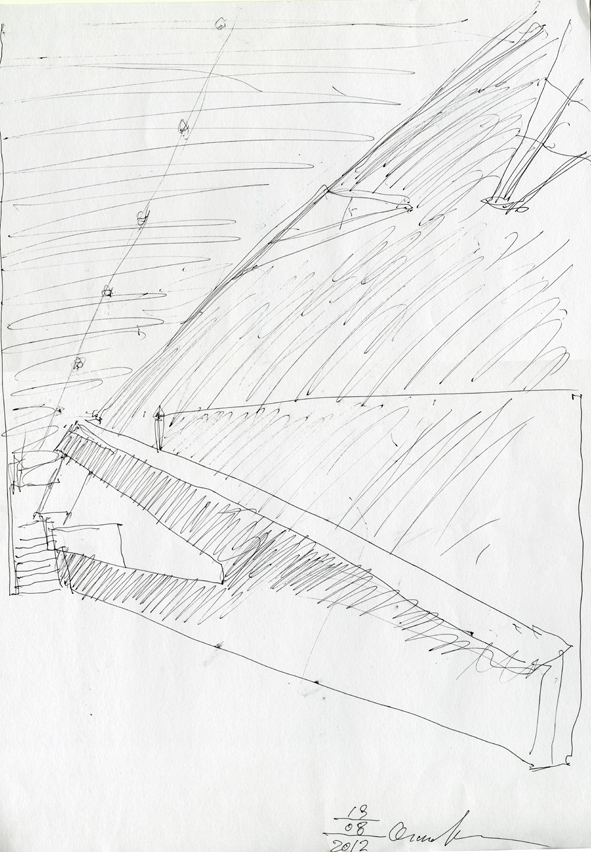

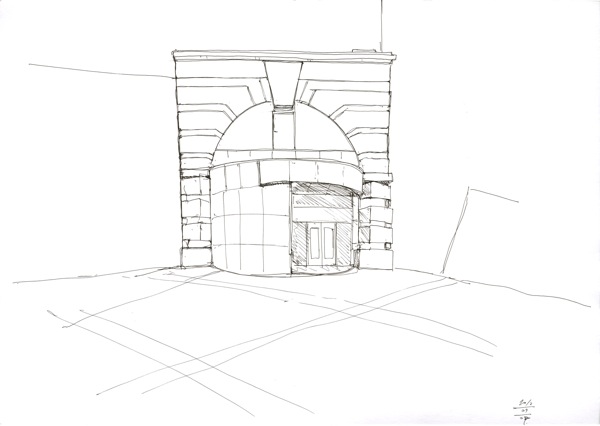

作家としてのわたくしの身近な目標らしき、すなわち戦略は、磯崎新の概念を借りればアンビルト、わたくし自身の言葉で呼べばドローイングがそのひとつとなる。どうしても作品の数が少ないわたくしには大事極まるものでもある。作家論・磯崎新に附している便宜上の番号36に附しているドローイングの類である。あるいは番号39に附している別種のドローイングの類でもある。

ドローイングの類で建築の世界史に残るモノの数は決して少なくはない。たとえば、ピラネージの銅版画などはその最たるモノのひとつである。

磯崎新の肉筆、つまり本物(オリジナル)の手描きのドローイングは在るにきまっているが、実物を手にする事はまずは無い。大意識家の磯崎であるから、おそらくはそれは用心深く避けられている。それというのは他人の眼に触れられる事を。磯崎新のドローイングの類は全て複製品である。シルクスクリーンによる建築作品のレプリカと呼びたい類。石版画、リトグラフ、線刻版画の類、あるいはコラージュと、ほとんど全てが複製品である。そして、それが意図的でもある。

わたくしの、このウェブサイトに意図的に垂れ流している文章のオリジナルは手書きのモノだ。原稿用紙に新型のボールペンまがいのペンで書いている。何故か?それでないと上手く書けない。文章が上手くのびてくれない。スタッカートの如くに切れ切れになってしまう。それに、書いていてそれほどに楽しくない。原稿用紙に変な新型ボールペンまがいで、ます目を埋めてゆくのが実ワ楽しいのである。我ながら字体らしき、すなわち書きつけている字の姿はみっともないくらいにまずい。不格好極まる。でも書いてゆくスピードらしきがわたくしの頭脳の回転速度に見合っている。丁度よい。そして時々読み直して、赤ペンでさらに用紙を汚ならしく汚して校正したりがおもしろいのだ。だから手書きで字を書くことは止められない。

磯崎新の、あの膨大に残されつつある書き物の言葉も又全て手書き文字で書かれたものであろう。想像するしかないのだが、おそらくは字を書くのが好きなのだろう。そして字を書く速力が磯崎新の思考速力にピッタリと合致しているのだろう。知る限りでは磯崎新の思考力の独特さはイメージの豊かさや、飛躍力にその原泉があるのではない。実に緻密極まる構成力、自己内編集力というべきにある。脳内を覗き込むわけにはゆかぬが、その自己内構成力は、これは常人の域をはるかに超えている。ひとつひとつの思考の断片は、つまり単位はそれほどにおもしろくはない。ヘェーッと仰天するほどの事はない。しかしそれが組み合わされて並べ立てられた時には別種のモノに仕上がってくる。つまり自己内編集力の妙である。それが驚くべき速力で成されている。アイデアの断片は道ばたの石コロみたいなモノかも知れぬが、それがアッセンブルされると宝石のネックレスに視えてしまうに似ている。あらゆる大秀才の基は記憶力であり、それに尽きる。そして並の秀才のつまらなさもそれでしかないのだが、磯崎新に大の字、大秀才をかぶせなくてはならぬのはその記憶の数々が時にスパークして驚くべき組合せを脳内に出現させる事である。

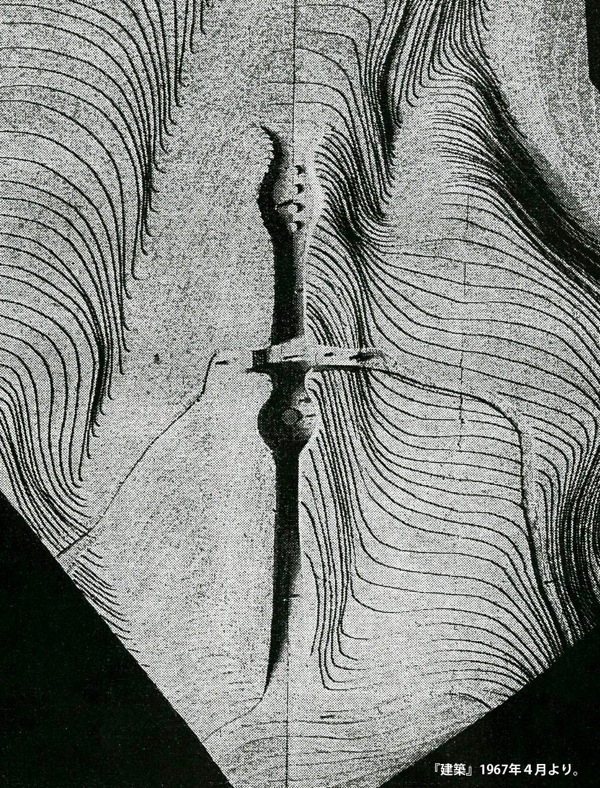

孵化過程に於けるギリシャ神殿の廃墟の瓦礫と、コンラッド・ワックスマンのスペースフレームまがいとの組合せの如くに。単純に言えば孵化過程のドローイングはコラージュに過ぎない。シシリアのアグリジェントの遺跡の写真の断片に、これは珍しく手描きのテクノロジカルな光景が組み合わされた、マア、言ってみれば素朴な複製技術時代のブリコラージュである。おそらくは小さなハサミと、そこらにころがっていたノリと、いささかのペンとでほとんど瞬時に成されたモノである。

しかし、このドローイングにはサンテリアやレオニドフ等ロシア構成主義の建築家たちの歴史的達成群には無いなにものかが歴然としてある。

時間としての歴史が瞬時に編集されている、その脳内速力からそれは生まれている。

「万博の頃はよくいろんな事を覚えていた。一週間の超過密なスケジュールもみんな覚えていたからなあ」

記憶は曖昧だが、珍しくなにごとかの記憶らしきがすぐには出てこない時に、フッと洩らした言葉である。

磯崎新にとって創作とは記憶の組合せの如くではないか。

記憶を別の言葉で呼べば情報であるか。歴史をも含めた情報の体系らしきとして、何か固まりのようなモノ、岩山のようなどんより重い質量を持つモノとして磯崎は情報を幻視し続けてきた。

何時頃からか、恐らく’70年大阪万博のお祭り広場を丹下健三の傘の下で担当していた頃からだろう。当時はサイバネティクス理論等を引いていたけれど、今はそれが情報そのモノであった事が知れる。そして、詩人としての吉本隆明はその情報の固まりのようなモノを刳り貫いたり、彫ったりするような空間らしきはないのだろうかとつぶやいたのではあるまいか。

いよいよ論は過去を振り返るばかりではなく、磯崎の明日に向かって書かれてゆくだろう。

それが作家:磯崎新の類まれなる特権でもある。視えない都市に非ず、視えにくい明日を刳り貫いてみる努力だけはしてみたい。