|

世 田 谷

|

|||

|

21 世 |

|||

|

北 |

|

100 二十一世紀型農村研究会について 2

経済にうとい者として、この書物を要約してみる。二〇〇五年にマスメディアを介して社会をにぎわせたライブドアや楽天による日本型大企業の買収問題は、本格的な外資つまりは米国資本による日本経済支配の入り口にしか過ぎない。

吉川、関岡両氏がいささか性急に述べようとしている、我々に伝えなければならぬと思い込んでいるのは何だろうか。その事に関心を持った。又、両氏に指摘される通りに、僕も渦中は小泉劇場の典型的な観客の一人でもあった。その事にも関心を持った。

関岡の論を更に要約する。

極めて魅力的な視点を持つ本書は次の二点をより展開すべきであろうとの私見を読後に持たせるに至った。

一、郵政民営化の考えはアメリカの年次要望書に記載された一九九五年以前に、小泉純一郎首相が郵政大臣時代にすでに発想されていた。それ故結末の小泉劇場の愚はとも角、何故、小泉純一郎という大衆政治家がアメリカの圧力以前に民営化を唱えていたかを解明して欲しい。 | |

|

099 二十一世紀型農村研究会について 1

「マネー敗戦」「アメリカの産業戦略」等の著者である経済研究者吉川元忠氏と「拒否出来ない日本」の著者関岡英之の対談形式をとった共著である。関岡英之は慶応義塾大学法学部卒業後、東京銀行(現東京三菱 UFJ 銀行)に入行。北京駐在員等を十四年間経て退職。その後、私の研究室に在籍し、修士課程を修了後、フリーライターとして自立した。経歴を紹介したのは関岡英之のライフスタイルとも言うべきものが本書の基調低音と極めて密接な関係を持つと思われるからである。 | |

|

086 - 089, 94, 96, 98 −コラム的連載 芸術はゴミか はこちらで

| |

|

090-093, 95, 97 −コラム的連載 今、噂の「近代能楽劇場」について はこちらで

| |

|

085 森正洋先生を悼む

これからの日本の将来に不可欠な人物を、また私達は失った。佐賀の森正洋先生が七十七歳で亡くなってしまったのだ。哀しさを通りこして、不安を覚えるほどの空白感の中にいる。しっかりとした道標を失い、霧の中に置き去りにされた感がある。 | |

|

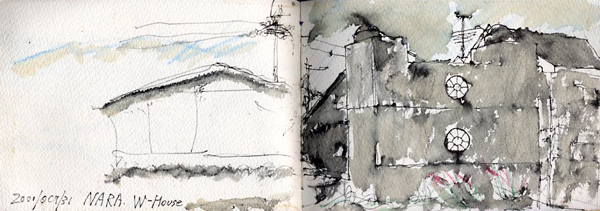

084 渡辺豊和の復活

毛綱モン太が居なくなってから、豊和さんは完全に孤立してしまった。彼等が目指そうとした建築スタイルはバウハウス発の西欧モダニズムのそれとは少し計り異なっていた。何処が違っていたかと言えば、彼等の建築にはイスラム風のドームが多用されていた。そのドームはパラディオのものでもなく、ブルネレスキのものでも無かった。又、アメリカンモダニズムのB・フラーのドームでもなかった。彼等のドームは明らかにイスラムのものだった。 渡辺のドームのもとはイスラムだろう。イスラム建築の数学的特質、幾何学の精緻さからは遠いが、ヨーロッパ近代にあき足らない気持ちの強さが、意識の内外で、より遠いヨーロッパの外へ、砂漠の国のスタイルへと向かわせたのである。

今いるところにあき足らない、我まん出来ない。その性向が二人の造形を強く異風なものへと仕立て上げた。特に渡辺は後年、ムー大陸やらの神秘主義的世界へ傾倒した時期があったが、それもそんな、イマにあき足りない性向が強過ぎるからだ。

豊和さんは十年間現実界に建築物を建てなかった。現実社会が彼の、建築家の想像力をうとましく考え、しかも恐れたからである。渡辺さんは縄文夢通信で光の、情報の空間構築を予見していたのである。そして、二〇〇一年9・11テロ以降の世界の現実、すなわちアメリカ資本の帝国主義的世界観とイスラム世界の対立をも予見していた。だからこそ、渡辺は真の異形として社会からの孤立を余儀なくされたのだ。 | |

| カバーコラムバックナンバー一覧← |

→カバーコラム9 →カバーコラム11 |

|

→インデックス →ホーム |

|