- 14

-

千夜千洞記 2011年の1

いい名前だと思ったのだけれどなあ。

千夜千洞記というタイトルは。驚くべき事に一向に読者がつかなかったな。全く読者は馬鹿じゃない。俺の方が馬鹿であった。どこかでチョッと、と言うべきか大層に気取り過ぎていたのであろう。しかし、一度かかげたタイトルは読者が一人でも居る限り、降ろすわけにはいかない。これは馬鹿間抜けの意地である。でも人間、意地は大事なのだ。大病になって死にそこなっても、生きようと思いつめるのも、ただ意地に過ぎない。だって、死んぢまった方がズーッと楽なんだから。

要するに人間は、人間らしい人間は、あんまり楽ができぬように神様か、何様かに仕立て上げられているのである。

千夜千洞記というタイトルは勿論、アラビアンナイトの千夜一夜物語のパロディーを意識していた。しかし、千夜一夜物語の語り手が女性であった筈なのを失念していたキライがある。語り手は女性で、話し方がつまらなかったらカリフ(王)にすぐさま殺されてしかるべき者であった。だから巧妙にカリフに対しての色仕掛け、ポルノチックとも思える世界をも、女性の側から語り尽くしたのである。アラビアンナイトはイスラム風にエレガンスなポルノでもあったのだ。女性の側からのセクシュアリティーの表現でもある。この世界は稀少である。

ポルノの宝庫でもあると考えられる中国文学。聊齋志異や紅楼夢、そして西遊記だって、ほとんどエログロですな、アレは。

中国文化はセクシュアリティの歴史でもある。纏足や、人工樹木、つまり盆栽のグロテスクな美学は、(それはヨーロッパ人の最も恐れた中心でもあったのだが)そのほとんどが人間の、アダムとイブの交合、そして、驚くべき事に、その世界を倫理界の外に設定したものであったのである。

中国人の発明と思われる金魚の美。日本に於いては私小説の宝石とも考えられる葛西善蔵の世界とも考えられる、夏の日の数十の金魚鉢にゆれる、金魚売りの走馬灯世界は、その原点は中国文化の人工生物への強い希求が基であったのである。泉鏡花の世界も又、中国文化の人工世界に根を張っているのは間違いの認識ではあるまい。

千夜千洞、すなわち千の夜に千の穴。

これは千の夜に千の女と馬鹿なアナロジーにすり代えられかねない。送り手としても、少し、それを期待していたきらいさえ、なくもないのでは・・・と問われれば、ナイと答えるしかないのです。そりゃそうでしょう。

わたしが千夜千洞と名付けたコンセプトはですね、長く続けるぞという事と、建築を構築的概念ではなく、彫り込む、地球を彫り込むという概念の許に考えられないかという夢想からなのである。

構築という概念の限界は、こと程左様に今の世界の都市、および都市郊外の風景に端的に表現されている。そこにわたしは普遍的な希望を視ることが出来ない。

若年の時の中、わたしは数十年をアジアの洞窟建築、もっと端的に言えば洞穴寺院の巡礼に時を捨てた。捨てたと言うのは、今想えば建築を考えるに何の役にもたたぬような恐い直観さえもあり続けたからだ。

何故なら洞穴を彫り込んだ建築なのに、それは彫り込まずに、当り前のように地上に構築され続けてきた空間とは、違うあり方をしてくれているに違いないと考えていたからなのである。しかし、現実は、岩山、すなわち地球を彫り込んだ建築らしきの空間は、地上で育てられた建築概念を、どうやら原型として、つまりヒナ型として、そのイメージが彫り込まれていたらしい、というのが、その認識が今の現実である。

その現実を踏まえながら、何とか一歩を踏み出したいと思う。

わたしはアジアの洞窟寺院の如くの空間を今の現代に実現したいと考えている。その為の、コノ、雑文集はメモなのである。皆さんもそんな感じでお附き合いいただければ幸いである。

別に読んでくれなくてもいいんだけどね、でも、読んでくれた方が少しだけ嬉しいのです。

キチンと金払って、アニミズム紀行を買ってくれ。ただで読む奴の気が知れない、と敢えて言う。タマには金を払いなさい。キリストもマホメットも、更には一番古いブッダも、それは言ってますよ、先ず、捨てなさいと。

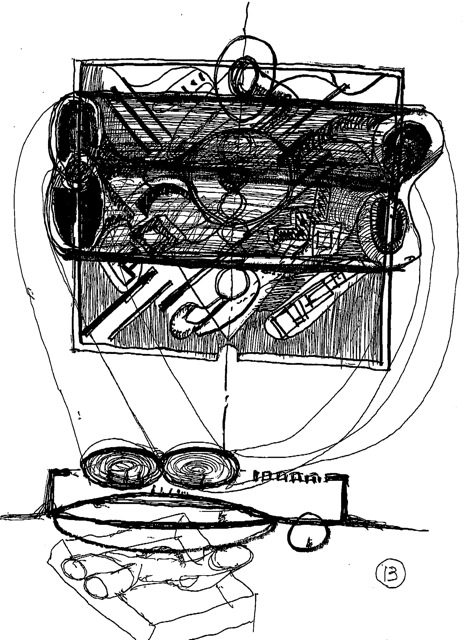

- 13

-

-

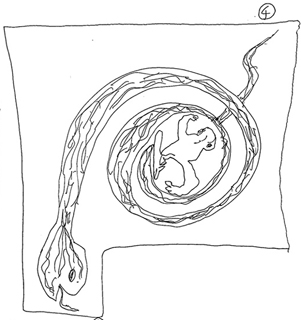

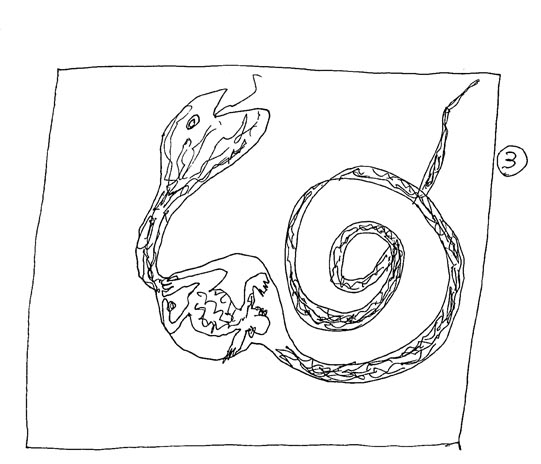

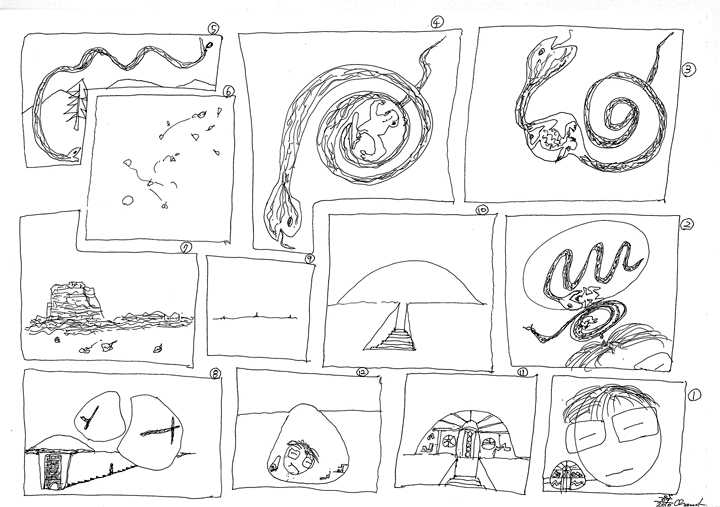

12のほぼ他愛の無い落書きは、それでもひとつの径筋をを生み出した。生み出したのか、生まれるべくして生まれたのかは今のところは不明である。幻庵→榎本基純→蛇→脱皮→抜けガラ→空虚→墳墓→迷宮→反転→空中庭園→地中の幻庵→空中の幻庵→時間の倉庫→螺旋回転→ねじれ→トポロジーメリーランドのかたつむり。等々記憶を呼び起す言葉が歩き出して小さな旅をしてみせてくれる。

言葉=抽象の出来る世界はここ迄。小さな紙片スケッチをする。メリーランドのかたつむりが線を書かせてくれる筈もない。2008年夏の世田谷美術館での展覧会場で、わtしは仕事場の一部を会場に移動させた。小さなアトリエを展覧会場に作品として作った。作り、そこでWORKした。そのWORKも展示し、鑑賞者の眼にさらした。そのコーナーには実験工房の山口勝弘と具体の藤野忠利等の小展示場も設営した。

その奥にはわたしの銅版画を展示した、その銅版画の数々の主題がこの耳管の宮庭園の旅、千洞千一夜と実はわたしの中では酷似しているのである。

銅版画群は共通して「電脳化石神殿窟院群」と名付けられた。カタログより、銅版画について説明しようとした小文を再録する。「作品らしきに名をつけよ、と言われてハタと困った。どうにも名前がつけようがない。困り果てた深夜、ポッと脳内に灯りがともった。これは窟院巡りのようなものではないかと。脳内風景の旅だろうと。それで一気に電脳化石神殿巡りの旅がうまれたのだ。命名しなければ、恐らく美術館やギャラリーに展示もせず、わたしの秘事のままに暗闇に仕舞い込まれたのだろうと思われる。その幸せは今はもう失せてしまった。」

建築がみる夢「カタログ」電脳化石神殿窟院群より

わたしのトボロジカルな旅は続いている。耳管の宮庭園の旅は電脳化石神殿窟院群に四次元空間に於いて連結している。と同時にわたしはその窟院巡りを続けて歩いているだけだ。あきれる程に進歩もないし退歩もない。恐ろしい程の堂々巡りである。しかし、この堂々巡りの渦の中から生まれるのだ、信頼すべき、そして本当に人々の尊厳を支えるべきモノ達は。

しかし、この時になって、ようよう2年経ち、2回目の夏を経て、わたしは耳管の宮庭園の旅、千洞千一夜の前身である「電脳化石神殿窟院群」をまじまじと見据える事になる。しばし、その旅を続けてみる。振り返る事をせずに生きてはいけるものではない。たった2年、まばたきをするのに同じの時間だが、動くものだ。

- 12

-

-

利休であれ、織部、遠州であれ、茶匠達の意匠による茶室を訪ねて、その実物から感動らしきを得た事は無い。坂口安吾流に言えば小さな掘建小屋、むしろ小さ過ぎる小屋だな位のものである。しかし、その小さな小屋にまつわる物語りを知り、それを考え直すと視覚的にではない、別種の感興を覚えるのである。つまり、情報による好奇心の満足である。

ニューキャナンのガラスの家を訪ねたときもそうであった。まだ設計者フィリップ・ジョンソンは生きていて、姿も見受けたが、ガラスの家は恐らくゲストハウスとしてしか使用されておらず、ジョンソンは隣りに建てたレンガ積みの重い箱状の器の方に、デービッド・ホイットニーと共に暮していたようだ。だから、ガラスの家はある種もぬけの空の状態で、訪問者達はそこに入り込み、それを鑑賞するのであった。

プサンの偽物の絵が、茶室で言えば床の間にかけられていて鑑賞者の知覚をくすぐるのであった。良く知られるように、ガラスの家はミース・ファンデルローエのファンズワース邸の偽物と言われ続けてきたが、ジョンソンはその評価に対するクリティークとしてプサンの偽物を床の間に掲げたのである。この偽物の絵に居る私が私であるという謎掛けなのだ。

それが解ると、俄然フィリップ・ジョンソンのガラスの家は別の顔を見せてくる。新種の建築としての相貌を表わすのである。

幻庵主、故榎本基純の奥様より便りをいただいた。正確には私の送った便りの返信である。

幻庵はいまでも蛇が自由に出入りしていて、蛇の脱皮したぬけがらが置き去りにされています。幻庵は今でも主人の棲家です。

とあって、わたしは心が震えた。

やっぱり、幻庵の真体は空虚、つまり抜けガラなのだ。

人間は実物の建築に感動したりはしない。そんな事をするのは専門家だけだ。人間らしい人間は皆その建築にまつわる物語りに好奇心を震わせるのである。

わたしも、最近は幻庵そのモノを思い起こす事は全く無い。その主人であった、榎本基純を仕切りに思い出し、記憶を掘り起こすのである。つまり、幻庵は榎本基純の抜けガラ、蛇やセミが脱ぎ落としていったカラに過ぎない。

幻庵は確かに榎本基純のカラッポな抜けガラ、つまり墳墓なのだ。光も射し込み、風も通る。おまけに荘厳してあるから一向に気持悪くない。

主人が永の留守をしている明るいカラッポなのである。

歴史とは死者への想像力の積み重なりである。

歴史の他に真の普遍なるものはない。とすれば、幻庵のカラッポの墳墓状態は普遍そのもののモデルである。榎本基純の記念碑であると言う、極めて私的な存在であるのだが、それが荘厳される、デザインされる事によって、物体そのものの存在形式としては、普遍に辿り着いているのである。

40年弱の昔に建てたものではあるが、時間がそう考えさせてくれるようになった。

この榎本基純の記念碑を振り出しに、いささかの旅に出られるようにようやくなったのである。

十月四日 早朝 石山修武

- 11

-

-

処女作に戻る、とは俗論だと気にしてもいなかった。しかし、どうやらその回帰運動らしきに捕まっているのが今ではないか。わたしは繰り返しと堂々巡りには落ち込まぬように肝に命じてきた。でもそれを実践するのは生易しい事ではない。しかも一回一回異なるモノを作りたいのと同時に作り続けるモノの中にズーッと続いている何かが欲しいのである。

例えば今(2010年初秋)現在私の建築はシンガポールでの水循環によるプラントオフィス計画である。プノンペンのひろしまハウス建設(アニミズム紀行3)が完了し、実はいささか途方に暮れた。この先、何を目指すべきか、が初めて見えなくなったような気持に陥った。俗な言い方で自分でもイヤだが、やれる事はみんなやってしまった様な気にもなってしまったのである。

しかも、わたしの意識の中で、ひろしまハウスと幻庵は繋がっているのが自覚できた。

一つは開放系技術という、わたしの製作の軸の一つであり、もう一つは実現した建築の中心にある空虚そのものの連続であった。

プノンペンというよりもカンボジア小乗仏教の大本山であるウナロム寺院の境内に建てた建築。この建築のクライアントは広島市民の皆さん。ひろしまハウスは広島への原爆投下で亡くなった広島の方々への祈念堂と呼ぶべきものであった。ひろしま市民の方々がカンボジア、プノンペン、ポルポトによるジェノサイド、大領虐殺の歴史をいたみ、建設した聖堂であった。

今は図書館になっていたり、宿泊所になっていたりはするが、その中心の機能は近代的な機能は何も無い。がらんとした空虚があるだけだ。幻庵と同じである。

わたしは本来、批評家がすべき事を作者がしてしまうという愚を犯している。しかし、この愚を更に深めないと前へは行けない。前に進むというのは正しくない、ただただ目的もなく動くというのが正しいのだろう。横へ行く、後戻りする、又は深く沈み込む。

では、深く沈み込む事をしてみよう。というわけだ。

わたしはヤスターナの墳墓に潜り込む。記憶の底に辿り着こうと試みる。ヤスターナの墳墓へは今は亡き佐藤健が連れて行った。阿弥陀が来た道を探る佐藤の最後の旅であり、すでに死を覚悟していた佐藤はどうしても私に見せたい何かがあってあそこに連れて行ったのだ。と今の私は解るのである。

-

まだ10夜である。あと990夜、毎日やっても3年弱の時間がかかる。やり始めて面白い筈の作業が仲々面白がれない自分がいる。千夜一夜物語だったら殺されているな。でも今は民主主義社会だから、これ位の失敗で殺される事も無い。せいぜい読者が去るくらいの事である。

耳管之宮庭園の旅を少し説明しておく必要がある。キング牧師を真似して言えば、わたしには夢がある。あんなに大きな夢でもないし命がけの理想追求でもない。恥ずかしい位にささやかで小さな夢である。岩手県一の関市にベイシーというジャズ喫茶がある。店主は菅原正二、友人である。日本中のジャズ喫茶が音を立てるようにして退却して、今は完全に廃墟である中、菅原のベイシーは意地というか、ヘソ曲りか、仕方なくそうしているのかは知らぬが、まだモダーン・ジャズを鳴らし続けているのである。しかもその音たるや日本一であるとされる。JBLのスピーカーなのだが、先年アメリカのJBL社長がお供をつれてやってきて、ウーン、凄いな、コレ本当にウチのスピーカーかとうなって帰った。又、高名なモダーンジャズ奏者もやってきて、1960年代の最高峰を極めた頃のサウンドを聴いて、モダーンジャズってこんなに凄いモンだったかと飛び上がったそうだ。そんな神話らしきがここからは生産され続けているのである。

わたしはここの二階の、あんまり人が入った事のない様な屋根裏部屋に以前から眼をつけていた。ほとんど、人が入った事のない古いホコリだらけの屋根裏だ。何故眼をつけていたかと言えば、この屋根裏部屋でわたしの最良の展覧会をやりたいと考えている。

この連続する図の片々が1000、又は1001に達したら、その時点で耳管之宮庭園の旅というタイトルの展覧会をやる。菅原正二には、いつか展覧会やらせてくれとは申し入れてあり、二階掃除するのは大変だなあとは言いながら、屋根裏の暗闇を案内してくれた。階下からは音がかすかに響いていたような記憶がある。菅原はLPレコード片面を鳴らす、15分程度の時間内でしか動かぬから、それこそ短い旅であった。

耳管之宮とは菅原正二の事である。だって人間は音を耳管から脳神経にたどり着かせるのだから。人間存在そのものが耳と化した如くの菅原正二は、マア言っちまえば、すでにアッチの人である。生身の常人ではない。境界線を超えた人、正しくは異常者であり、その耳はほとんど狂人の耳である。

耳管には時間がかぶせてある。耳管之宮は時間之宮でもある。こう書くと又、話しが迷宮に入り込み、人は去る。去っても一同に差しつかえないのだけれど、やはり一人位は残ってくれなければ、何の為にこんな事してるのか全くわからなくなる。こういう絵を描いて独人言をつぶやいていたら、それこそわたしも完全にアッチの人になる。そこは踏みとどまりたい。

アッチとコッチが双方共にアッチの人になったら、それは危ない。菅原正二はすでにアッチの人である。達人、名人は皆そういう者である。わたしはコッチの俗人である。それでバランスが取れている。

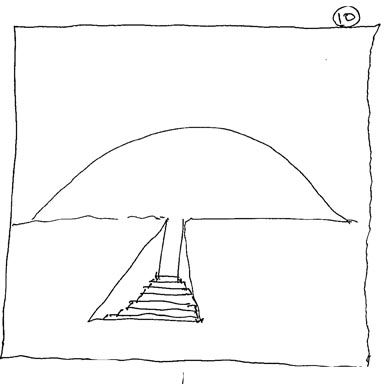

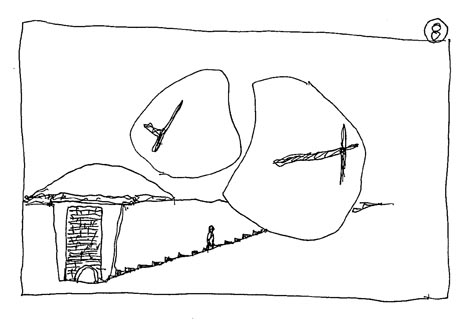

[10]の絵は敦煌への入口の墳墓である。[8]のコマですでに登場しているけれども、[8]の説明文では全然それには触れていなかった。この墳墓は正確にはアスターナ古墳群の一つである。アスターナはウイグル語で首府あるいは休息、安眠の意味もあるようだ。アニミズム周辺紀行5を参照されたい。

わたしはこの古墳の内部降りて異様な感動を覚えた。そして、近くの貧しい展示小屋らしきにあった古墳の絵の拓本を買い求めた。本当はこんな拓本とったらいけないのだろうが、タクラマカン砂漠のエッジだから、マア仕方の無い事なのだ。3世紀の頃のものだから、日本では不明の古代である。蘇我馬子の墓とされる石舞台よりも200年位古いだろう。

石舞台を訪ねて小林秀雄は日本に石の建築文化が育たなかったのを嘆じた。中国にも石の構築物が無いと指摘し、石工が洞穴を彫る技術はあったのにと言った。そして日本には大陸から大工集団が主に移住してきて、石工達が殆ど来なかったからだと唯物論的に推測している。石工達が多く古代に流入していたら、日本にも石のピラミッドが堂々たる風景を構築していただろう。としている。

それはともかく、石工達が日本に迄旅を続けてくれていたら、古代九州に多く残る装飾古墳群の姿は少し違ったものにはなっていただろうと思う。装飾古墳には愛着がある。それで榎本基純の幻庵を作ったようなものだから。幻庵はわたしの作ったモノの中でも最大級に不明な事が多かった。しかし、作ったモノに偶然や出タラメが入り込む余地は少ないモノなのだ。それを頼りに作るしかないのだから。

幻庵を作り終えての自己解説は散々なものであった。それこそ穴があったら入り込みたい位のものであった。今になってようやく少しは解るようになった。若年の頃わたしはこの小建築を2つのやり方で説明しようとしていた。 一つは、開放系技術への道筋において、一つは定家の歌に代表される新古今集の美学のにおいて。ネジ式と、夢の浮橋の同居を語ろうとした。

- 10

-

-

では、わたしのツリーは何であるか。アレギザンダーにしてもツリーという強い求心的構造が現実にあって、それで初めてラチス状の世界=社会がイメージできたのである。ラチス構造とは極めて批評的言語に類似したものである。つまり、デザイン・サーヴェイのツールとしてのラチス構造モデルの呈示であった。ここ迄は容易である。ラチスとかネットワークと批評的言辞を遊ぶのは手易い。自分の身を切る痛みは何もなくすむのである。つまり、ラチス、ネットワークの呼び方は何に対してでも言えるのだ。創作の実践こそが困難であり、それ故に価値がある。

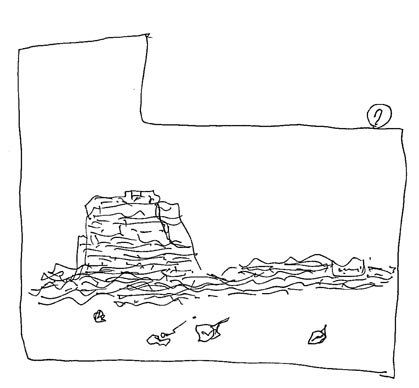

[10]で登場したのはアニミズム紀行5の表紙でも紹介したタクラマカン砂漠のエッジ敦煌の谷への入口近くにある3世紀の中国古代豪族の墳墓である。砂漠に小さな砂丘があり、それを掘り進めると、巨大な塔としての墳墓が埋められている。巨大な地下、というよりも地底建築なのである。

南島、すなわち沖縄建築の墓も独特で雄大なモノだ。しかし、この墳墓の構築性を持たぬ。死者の世界すなわち墓は先祖霊と生きる人間達との交歓の、交信の場所であるとの、アニミズム世界観念の人工の表現である。韓国慶州も又、古墳都市の趣きを色濃く持つが、沖縄も又然り。ここでは墳墓群が死者の世界の庭園都市を形成している。この庭園状の都市も実に興味深いが、おいおい考究したい。

中国古代の豪族の死の世界は、人間世界と同様な尺度を持つ地下建築であった。この地底建築に出会った時、わたしは敦煌岩窟の余りにも著名な窟院群、そしてそこに壮厳されている画像の数々に、数層倍するところの感動を覚えた。人間の死に対する、実直な思想の表出を視たからである。性急に言えば、この地下世界=死者の都市をこそツリー構造状に準備する事が、現代の都市には必要ではないか。

レヴィ・ストロース等人類学者の考究した世界を赤裸々に突きつめれば死者の世界の記録化ということにつきる。しかし、簡単なコンピューターによるアーカイヴ状では現代都市の未来は無いのである。それでは市民社会のネットワークになってしまう。我々は更に遠く、死者の国を都市のインフラストラクチャーとして導き入れる必要がある。

見えない都市、でイタロ・カルヴィーノは都市と死者について言う。

「すべての都市は、ラウドミアも左様でございますが、住民がやはり同じ名で呼ばれているもう一つの都市を傍に備えているものでございます。つまり死者達のラウドミア、墓地でございます。しかし、ラウドミアの類まれな長所は、二重であるばかりか、三重の都市である、すなわち三番目のラウドミア、まだ生まれ来ぬ人たちの都市をも含んでいるということでございます」

カルヴィーノは他にメラーニア、アデルマ、エウサピア、アルジアの4つの死者の都市を視えない都市として描いているが、このラウドミアの死者の都市が最も考究するに足る。何故なら、そこはメーテルリンクの青い鳥と同じに、いまだ生まれ得ぬ人の都市を第三の都市として直観しているからだ。カルヴィーノはここでは普遍を超える者としての幼児、そして精神病者への視界を想像している詩人として都市を描いている。

メラーニアに関してはメラニアの夢としてJ.E.ボルヘスが記している。この夢と都市が同じ死についての考えを基にしているのは興味深い。「地球は軌道から飛び出し、私たちはますます太陽から遠ざかっていった。私は生命の灯が消えようとしているのだと思った。目を醒ますと私の体は冷たくなっていた。だが、ひとりの憐れみ深い人が私の遺体の世話をしているのを見て心が慰められた。」ボルヘスのガストン・バシュラール「あるとるに足らぬ者の回想」よりの引用。

J.E.ボルヘスの短編集は旅の隠喩そのものである。書く主体の中に入り、そして外宇宙に出る、主体と客体が交差し入れ替る。榎本基純が視入っていた世界そのものである。蛇がカエルを呑み込む。主体が客体を呑み込み、主体の中に客体が入り込んでしまう。カエルは蛇の中から蛇の全体を眺める。その一切を更に凝視している主体がいる。夢の中に入り込んだ者がみている夢をのぞき込もうとするに同じである。つまり、わたしの表現の中にすでに他者との交差が色濃く入り込んでいる事の自覚に近接する。私性と呼ばれる個別な思考に集団としての強度を持たせるために。

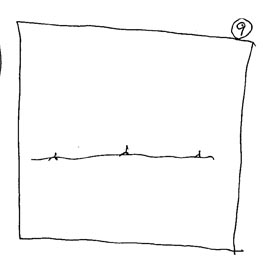

- 9

-

-

モヘンジョダロの遺跡(廃墟)を構成している断片だけを描いている。この段階で枠内世界は抽象という言語独特の表現方法とあいまいな、それ故退行的なあいまいさを表出し始めている。

この絵はアレギザンダーのセミラチスの説明漫画と同じ類のものである。

- 8

-

-

わたしは若い人達に向かって言う。ここに80人の人間がいる。そのそれぞれは皆異なる個性の持主です。その個性のようなものをまっとうする為にそれぞれの主体をベースとしたデザインがあるのだ。モダニストは当然こう批判する。初心者の教育は先ず普遍という原則を教えるべきである。と。この考えの相違、その開きは実に大きい。

更に具体的に言う。諸君は間もなく社会に出る。ある集団に属して生活の一部を成さねばならない。組織の営為目的に則すことを要求される。その大半は経済活動であり、消費的行動ではない。近代とはその様な機能主義を要求する普遍を求め続けてきた。しかし、現実の今の諸君には機能的な時間だけでは自分の生をまっとうする事はとても不可能である。組織に属する時間の外の時間が膨大な現実として存在している。

仕事が終った夕刻以降の時間、そして土、日の休日。増え続ける休日の過し方を考えてみよう。組織の一員として機能主義化された行動ではとてもこの時間をつぶす、つまり消費する事は出来ない。単純な言い方をすれば、機能主義的人間とは別の行動形式を持つ、あるいは、もう一つの機能主義でも良いのだが、実にそのような時間を充足させるモノが必要となる。すでにそんな現実に、なっている。

80人の人間が居れば80人の生き方があるよ、という言い方は実はその時間の消費形式に対する初期的原イメージなのである。

個々の人間は大きな固まり、モヘンジョダロの崩壊した塔のようなもの、存在形式としてそんなアナロジーを生きる事は出来ない。それぞれが断片として(破片に非ず)生きるしか無い。それを«に具象的に描いた。それぞれの断片はあなたである。しかし、この人間としての尊厳を持つ断片は、それぞれのカケラの中に全体を、その以前に集合への意志を持つ必要がなければならない。

再び解りやすいアナロジーを使用すれば、それぞれの断片はネットワーク状に自己内に組織化される必要がある。クリストファー・アレキザンダーはその状態をツリーではなくセミラチスと呼び、R.B.フラーは国家権力や巨大法人に属さぬGPCグレートパイレーツと呼んだ。若死したフランス人フェリックス・ガタリは三つのエコロジーと記そうとした。マルクーゼはエロス的文明と呼び、その思想は遠く、ウィリアム・モリスそしてジョン・ラスキスに迄及ぶのである。

又、非西洋的な思考形式を愛した民俗学者、マルセル・モース、クロード・レビィ=ストロース等もそのような世界を現実の歴史の背後に透視しようとしていた。日本では宮本常一、折口信夫そして南方熊楠等の思考がある。

宮本常一は膨大な記録写真を残した。折口信夫は歌(定型詩)を残し死者の書を表現した。南方熊楠は、これも又、壘々たるスケッチを残した。

わたしは卑小な存在に過ぎぬが、わたしの生の個別性をすでに知り尽くしている。わたしは言説により生を表現するに適した資質を持たぬ。彼等の写真や定型詩、そしてスケッチの如くに形象をメモすることにわたしの個別性すなわち特権があるのを知っている。それ故に、こんな風な退行的とも言えるスケッチを恥ずかしくも無く公開しているのである。

- 7

-

-

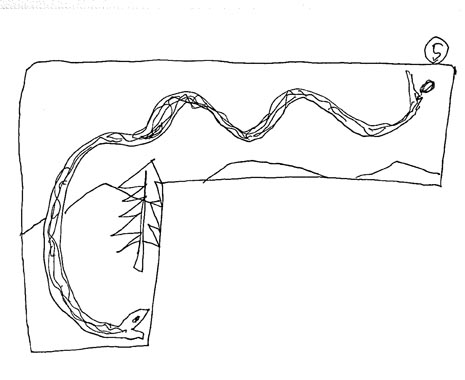

一つ前の絵、©に描いたのはヒマラヤの峰々である。近景に杉もある。そして、その山々を須弥山であると記した。その姿形からアンコールワットの建築の記憶を引きだしている。つまり、わたしの個別性らしき、私性の断片と言った方が良いのか、の退行性を意図的に描写してみせた。退行性とは平凡な俗化と呼んでも良い、量に裏付けられた普遍と呼んでも良いものである。こんな事は例えばTVドキュメンタリー番組や美術番組で日常的に語られている事に過ぎぬ。

ヒマラヤの白い峰々の姿も現代では、それをわざわざ実体験しなくても、我々は様々なメディアによって体験できる。そしてその体験は、時にははるかに実体験よりも抽象性を帯び、つまりより普遍性に近いのである。

わたしの私性を形づくる実体験は、高熱や激しい下痢に悩まされたり、水洗トイレも何もなく、大便まみれのの径を時に延々歩かねばならぬという近代的には恐ろしく汚濁にまみれた体験も同時に伴うものであった。アニミズム紀行5ですでに述べた如くにヒマラヤの白い峰々と言えども近未来にはグローバリズムによる高度で、安価なツーリズムによって空からの観光化が進むであろうし、又、その事は決して人間の本来の好奇心の満足にとって哀れむべきものではない。

確かに、小型飛行機の窓から容易に眺めるヒマラヤの峰々も又、驚く程に巨大な充分に絶対的な超越性、恐らくは精神的環境の如くの世界を直観させるのである。身体の移動による旅とは別の旅がすでに巨大に出現しているのであり、それを無視する事は出来ない。つまり、身体の移動による旅、(視点の精神の移動)による私性には戻る事は不可能なのだ。

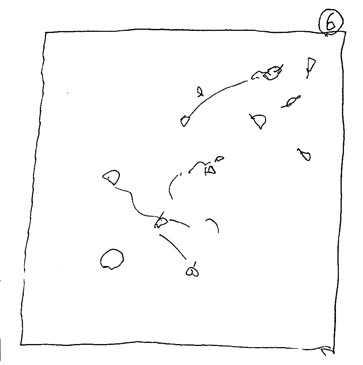

さて、[7]に描いたのはモヘンジョダロの遺跡の記憶である。再びわたしの私性の一部を構成するものである旅の断片をこうやって並べている。[1][2][3][4][5]と絵のコマだけは動いている。ここで表現しようとしているのは何か。わたしが、わたしの個別性=私性に根ざした非客観志向を不充分ではあるが作動させて、いる作業とは何か?

1、ひとつの絵=ひとつの主体からの視点からの眺めでは主体=わたしの考えすらも全く表現できぬという認識の表明。

2、[1]の絵は、絵=画像=メディアを描いている。わたしの古い友人である榎本基純さんの記憶を描いた。そして、わたしと榎本さんとの協同の表現体であった幻庵という名の建築物を描いている。

[2]の絵はその榎本さんの表現力になり代わった場所からの世界が描かれている。1日をかけて蛇がカエルを呑み込むのを視つめようとしている榎本さんの脳内に入って、そこから外界を描いている。

[3][4][5]は蛇に呑み込まれるカエルと、カエルを呑み込む蛇の、外が内に入り込み、内が外に逆転しようとしているのを非抽象的に、つまりは意識的に幼児性に退行してみせて、その心的様相を具象的に描いている。あいまいな抽象化は避けられている。

そして[6]に移り、呑み込まれたカエルは遂に蛇のクソの断片となり蛇の外に放り出されてしまっている。クソとしてゴロリと放り出された極く極く小さな断片である。

[6]の絵のモヘンジョダロのすでにほとんど崩れて建築の姿をなしていない。丘状の物体はそれでもひとつの人工的な形を成していたことだけは示されている。その足許にゴロリンとと生み落とされた蛇のクソ、竜のウンコ、乳海攪拌の神話の断片が転がっている。そんな考えの動きそのものが退行的に描かれているのである。

[6]に描いたヒマラヤの峰々に[1]のはじまりに描いた榎本さんとわたしは私的な旅をした小史がある。鮮烈な記憶で、わたしの私性を構築する記憶=体験の群の中で抽象性を帯びたものである。わたしはその象徴の断片を物語に表現する事は可能である。

しかし、可能である筈のわたしは同時に、白い峰々、神の如くの物体としてのヒマラヤの峰に、世界中の登山家やトレッカー達、ツーリスト達が入り込んで自然と別の人工的水準の環境へと転化させている現実を知っている。わたしもその一人である。しかも、その人間達は民族的には日本人が圧倒的に多数なのである。つまり、その須弥山は日本人ツーリスト、登山家達によって、神の座から引きずり降ろされている現実がある。チョモランマ(Mt.エベレスト)のゴミ掃除をTVコマーシャルとしてメディア化する登山家がいるというアイロニーが現実として在る。恐らくは、ªの絵の解説はもう少し絵が動いてからにした方が上手くゆくだろう。

とにかく、今の切断面で言える事と言えば、1つの私性からの視界からでは世界は描く事ができそうにないという直観、これは私的なものだが、反普遍だけは意識されている。その私性を強く集団化、群化してゆかねばならぬ、今の言葉らしきで言えば(イヤだけれど)私性の中に集団を視てゆく、すなわちネットワーク化してゆかねばならぬと言う焦燥感の存在である。

- 6

-

-

ヒマラヤの巨大な峰々を毎日眺めながら、何週間も高地を旅した経験がある。わたしは宗教的人間ではない。しかし、随分昔のその旅を今でも思い起こすに、あの数週間の日々は、神とは意識しなかったけれど、何かそのようなモノ、なにものかと対面して過していたような気がする。

あんなに大きく、神々しいモノを見た事が無かった。日本の山々、北アルプスや南アルプスの大きさとは桁がちがった。富士山とも全く異なる。

残念ながら、地球外に出た事はない、これからも出る事は無いだろう。だから、宇宙飛行士たちが話すように、地球を球体として実見する事は出来ない。そして、彼等がいうように、青いらしい地球を超越的視覚体験として眺める事もできない。

しかし、恐らくそれはヒマラヤの峰々を間近に眺めながらの旅のようなものなのだろうと、憶測はしている。恐らくそうは違っていないのではないか。

須弥山は実にヒマラヤの峰々そのものである。アンコールワットの建築、すなわちクメール建築様式はヒマラヤの峰々の姿が整理されて具象化されたものだろう。一切の抽象化の思考プロセスはそこには無い。

- 5

-

-

絵を説明するのは甲斐が無い事ではある。しかも自分が書いた絵だ。これから1000点の絵、宮沢賢治風に言えば心象スケッチですが、それを描こうと考えている。絶版書房アニミズム紀行5にネパール、キルティプールの丘のわたしの終の棲処のイメージをリアルに描いた。壁の目地の色あい迄描き込んだ。キルティプールの丘に実現したい風力発電装置のイメージも描いた。それは竜の姿をしている。そんなアニミズム紀行5の表現したモノ。そして生命の動きを記してみたいのです。

絵のコマはようやく5迄辿り着きました。まだまだ始まったばかりの、これは旅です。1000の絵を描き、それを並べてみる。そして、説明しようと努力してみる。そこに活路を見出そうとする。

ここでは宙を飛ぶ蛇、すなわち竜ですけれど、竜が雲古してます。アンコールワットの第一廻廊には乳海撹拌の壮大な神話がレリーフに彫り込まれている。

宇宙そのものの始まりはビッグバンにある。ビッグバンのスイッチがどのように作動したかは謎のままだ。乳海撹拌とはすなわちビッグバンである。

キルティプールの丘から間近に眺めるヒマラヤの峰々。そのヒマラヤの峰々はアンコールワットそのものです。 アンコールワットという建築の中の建築Grand Architectureは須弥山という宇宙の中心にあると考えようとした山岳を模している。

つまり、アンコールワットはヒマラヤの巨大な模型です。須弥山という人間の想像力が生み出した、それはアニマです。

我々にとって重要なのは、しかしアンコールワットというヒマラヤの模型の、廻廊にビッグバンが巨大なスケールで具象化され彫り込まれている事です。建築の中に宇宙生誕の物語りが建築化されている。

これは建築の可能性のひとつです。現代でも。

しかし、現代の課題、我々の、わたしの課題は宇宙の中心としての須弥山神話、端的に述べれば仏教と言う巨大な観念、幻想が今の世に生き生きとした現実ではなく、つまり巨大な物語りが壊れている現実をどう視るかです。

- 4

-

-

蛇がカエルを呑み込む。それを凝視している人間、榎本が居る。そして、それを視ているわたしも居る。榎本基純はその光景を終日眺め入って、一向にあきなかったとわたしに言った。わたしはそれに驚いた。その榎本の時間感覚を普通ではないと考えたからだ。

蛇がカエルを呑み込み、その排泄口から、クソとして吐き出す。

その一部始終を眺めたと思ったからだ。でもそうに違いない。

その一部始終の光景の姿形、つまりカエルという形が蛇の中に呑み込まれ、外部が内部へと劇的に変化する。これは外と内とのトポロジカルな空間の変位のプロセス=動き=物語りでもあります。

外が内に入り込み、内外一体化した動きと形を示す。

これは、庭園の本質ではありますまいか。

- 3

-

-

人間の想像力の世界で、最も普遍的である、すなわち大衆的でもあるのはアナロジーの世界である。恐らく大半の人間は本質を見極めたいと考えていない。あるいは考えられない。でも考えたい時にアナロジーを必要とする。何かに例えて考えを進めるのは誰にもたやすいのだ。考え方そのものが、それ自体が自立してモデル化されにくい。

蛇がカエルを呑み込もうとしている。メリーランドのかたつむり。この光景は榎本基純の最も好んだ世界像なのである。

- 2

-

-

メリーランドのかたつむりの謎を解けぬ謎として意識したのは、「水の神殿」の庭園を設計、実現したからです。なんとか、この謎そのものをデザインとして実現せねばならぬ。そう考えたのでした。北海道音更に作った、この庭園は、だから昔、榎本基純が発した謎への初めての足がかりになるでしょう。謎が無ければその謎をとこうと思わねば生きる意味はうすい。

この庭のマスタープランは菱形の平面を持っています。円と正三角形、そして正方形が構築的世界の図像の基本なのです。しかし、それは観相としての世界像。それ故にインドで生誕した仏教の最も進化した形の密教の曼荼羅に昇華した。しかし、曼荼羅の平面図像に入我我入、観相せよと指示されても、それが可能なのは一部の特権的な悟性の人、現実の人生をあきらめた宗教家でしかあり得ない。もの想う我々の身体は脳髄の世界だけではない。くねる大腸、胃袋、食道、性器といった、竜の如くに蠕動する不定形で具象なままの世界も同時に併せ持つ。

近代の特権は、宇宙の総体は相も変わらず不可知のままだが、人体に関しては、我々は空海の時代、ひいては古代ヒンドゥーの時代よりも客観的にその実体を形象の内ではより良く知っているという事だ。我々の身体は物を食す口から、それを排泄する肛門にいたる迄、ひとつのトンネルでしかない。つまり、ドラゴン、蛇状の筒でもある。

我々が日々食すエネルギー源としての食い物は口から入りケツの穴から排泄されるという、食い物から考えれば実に単純な繰り返しの旅をしているに過ぎないのです。

水の神殿、庭園が菱形であるのは、人間がそれに参入する、体験する事を考えつめれば正方形の平面はあり得ないという考えに進むからだ。つまり、人間の身体が入り込み得るのは立体でしかあり得ない。曼荼羅に代表される平面(グラフィック)は脳が入り込めるだけだ。しかもそこ迄言わずとも正方形や長方形は静的で、完結してしまっている。そこにはアニマが不在だ。すなわち脳髄だけで想像する図像世界の普遍である。

その世界に入り込むのは様々なレベルはあるだろうが、比較的容易ではある。それ故に、今のわたしたちには積らない。

謎がほとんどないから。

- 1

-

-

メリーランドのかたつむり、を作りなさいという謎を、与えられました。与えた本人は今はこの世には居ない。ですから、この謎はわたしにとっては解きようのない?になりました。

三〇数年前、今の二〇代の若者にとっては、生まれる以前の話しですが、その頃、わたしはひとつの大きくはないが、決して小さくもない庭園づくりの依頼を受けたのです。その時に、依頼主であった榎本基純さんの、短い言葉、メリーランドのかたつむり、という名前の庭を作って欲しい。千八百坪、すなわち50000ʄの土地を、梅林を中心とした庭としてデザインせよ、のオペレーション。それを決して忘れてはいないのです。

榎本基純さんはわたしが大昔に作った幻庵という、ブリキの茶室のオーナーです。

で、これからしばし、千夜程、その亡くなってしまった人間の言葉に導かれて、千夜一話の空間に入り込んでゆきたいと思います。

-

-

耳管之宮庭園の旅 千夜千洞記

Travel to Ear-Palace Garden

Thousand Cave Story

01.

さて、庭を巡る人間達。不思議な事にそれだけは深い井戸のような探究心のようなもの、庭園に対する万人の夢の一様な鑿井(さくせい)力に魅かれての旅を始めてみる。

わたしの、一度は亡くなった友人たち。例えようもないインスピレーションを与えてくれた人たち。創作に秘密なんてあるわけもない。ゾクゾクする程面白いモノを考えられる時は皆、誰か他人が素材を与えてくれる。そして、その多くは亡くなった人達。つまりは死者達が何か素材を与えてくれるものだ。

今までも、そうだったし、これからもそうだろう。

昔と今、そして、もしあるとするならば明日、それは、わたしの中では順不動に並列されているが、それがある時、竜のようにうねり始め、らせん状にとぐろを巻き始める。そして、その巻き始めたとぐろが、あるチャンス、きっかけをこれも又、他人から与えられた時に、別の断片を生み出し、それがアイデアらしきに結晶する時もあるし、闇のまんまな時もある。形にならずに、まとまりのつかぬ断片の数々になる方がズーッと多いだろう。

それを図像の連続として表わしてみたい。メリーランドのかたつむりがわたし自身のつくる気持を何処に連れてゆくのかは知らぬ。つくるというのは、どんなモノでも決して個人的な欲求ではあり得ない。かくの如き、私的な作業に見えるモノでも必ずそこには他者がいる。

メリーランドのかたつむり。幻庵主榎本基純が残したわたしにとっての謎。「メリーランドのかたつむりという名前の庭園をつくりたいのです」。もう30年を超える昔の事だったけれど、その言葉が日々刻々と新しい今である。