�����ٌ��z������� 06

- 20110112

-

���z�͔N���ɏ㓏���}�����B2�K�̃e���X����ɐ����ɃJ���{�W�A�̃����K���ς܂�n�߂Ă���B���̃����K�̓v�m���y���̂Ђ낵�܃n�E�X�Ŏg�p�������̂ŁA���ꂪ�����ق̌���ɂ��邾���łǂ��ƂȂ����R���̕��������Ă���悤�ȋC�ɂ����Ȃ�B���R���̓y�łł��������K�����A�E���ł��낤�B

�H���͓����H���ɓ����Ă��邪�A����Ɍ��z�̗l�������炩�ɂȂ��Ă����ɂ�ĊO�\�̃C���[�W���C�ɂ�����悤�ɂȂ��Ă����B���Ɉ������Ƌ��܂ꂽ�U�N���̏��a�Ǝ��������ǂ�ł��鑤�̊O�\�͉�����͂݁A���z����������悭������B�O���̉���������Ԃ̂悤�Ɋ��������邽�߂ɂ��̊O�\�ɂ��J���{�W�A�̃����K��g�ݍ��ޗ\��ł���B

2�K�̕ۈ玺��3�A4�K�̓����@����̓����K�̎萠�ň͂܂ꂽ2�K�̃e���X�߂鎖���o����B�������E�ɑ����邱�Ƃ��ł���O�����h�t���A�̉���ƁA���̃e���X�����ĉ���̒뉀�������K�̕ǂƂ����{�L���u�����[�Ōq���A���̒뉀�̗l����悷�邱�Ƃ�_���Ă���B

�U�N���̏��a���炷��A���̊O�\�̃����K�ǂ͔��Α��̈������̐����_�A�U�N���̊O���ƂƂ��ɂ����ɃC���e���A�����o���B����͗ƃ��R���̓y�Ɉ͂܂ꂽ�����͂̂����ԂƂȂ邾�낤�B���������f�U�C�������U�N���̊O����^���C���̏Ɩ��͂��̐����͂̕\�������f�U�C���ł���B

�ΎR�������Ƃ���̃A�j�~�Y������ꂪ���ꂳ��Ǝq���A�����ĕەꂳ�����Œk���A�Y��邱�ƂŔ�������B

���̃J���{�W�A�Y�����K��g�ݍ��O�\�ɂ���āA�����@�̑��ɂ͗��̒뉀���A�U�N���̏��a�ɂ͂���푰�ɂ��ꂪ����邱�Ƃł��낤�B

��ŏ��[�E�F�u�s������03

- 20101228

-

�L���e�B�v�[���̋u�̉Ƃɂ��Ă�15�N�O�ɏ����ꂽ�A�j�~�Y���I�s5�A6���Œm���Ă͂����B���ۂɍs���͍̂����߂Ă̂��Ƃł���B�����15�N�z���̏o�����ł���B

���ɂ͂܂���ɗ]��Ƃ��낪����̂������ԂƏ����ȗ��̂ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���A�����������_����F�X�Ȍ��z������������������Ă����B���������Ƀv���W�F�N�g���l�Ē��ł���B

���ł�����C�X�������̍��Ō������X�������̗�_�͔��Ɉ�ې[�����̂ł������B�ڍׂ͂����ł͍T���邪�A�����炭�A�������̌l�j�̒��ł̍��̂Ƃ���̎��Ԃ̌��z���l���錴�_�ɂȂ��Ă���B���邢�͂����v�����Ƃ��Ă���B����ȊO�̌��z�͎��O�ɋ��炳�ꂽ���ɂ���Ă���������悤�ɑ��삳��Ă���Ǝv���ׂł���B���̊����Ŋ��������̂ł͂Ȃ��B�����A���̃��X�������̗�_�ɐG�肪�������̂���m�肽���Ǝv���C�X�����̐_�w�Z�ɂ��ĕ����悤�Ƃ������B����͎��o���E���玩�R�ɂȂ�˂Ȃ�Ȃ����Ƃ����ɑ������B

���ԂƂ͉����Ƃ����悤�ȋ�_��Ƃ������͂Ȃ����A����͗v����ɗ��j�ł���A���j�Ƃ͍���O�ŋN���Ă���o�����ł���B�����l�����̓I�Ɏ����̐g�Ɉ����čl���邱�Ƃ��ł���B���z�ɗ��j�w�̕��삪����̂͌������z���������̂��̂ł���������ł����낤�B

���X�������̗�_�����̎��Ƃ����������`�ɂ������̂ł���B���邢�͎��������ÓT��p�Ђ����Ċ��S�[���Ȃ�̂��A���Ă����ŋN����������z�N���Ă̂��Ƃł��낤�B����قǂ̗͂����݂̌��z�������Ă��邩�B���������Ă��Ȃ������͎������Ƃ������_����͌��z�ł���Ƃ͌����Ȃ��B���z�͌������w���ČĂԂ킯�ł͂Ȃ��B

�ǂꂾ���\���̖����Ȏ����`���ł���̂��B�����Ă��ꂪ�����ɂ���Ăł͂Ȃ��A�s���Љ�̈�s���ł��鎄�ɏo����̂��͐r���^��ł͂���B

���X�����̉��̗�_�����݂��鎄�ɍD�܂���������ꂽ�̂͂��ꂪ��R�Ƃ����`�Ԃ������Ȃ����Ƃł��낤�B�����������Ȃ��ɂ��ւ�炸�A�m�łƂ����`�������邱�Ƃ����z�S�̂ɂ܂ŏ�����Ă��邱�Ƃɋ����������߂ł���B���ꂪ���Ƀ��X�������̗�_�ւ̋����������炵���B

��ɂ��q�ׂ��悤�Ɏ��ԁA�܂���j�͌l�̒��ɂ�����B���ꂪ����̑��l���������l�ς̐��ݏo�������j�F���ł���B���j�͉������̂��̂ł͂���܂��Ƃ������l�ςł���B

�L���e�B�v�[���̋u�̏�̃q���h�D�[���@�̏C�������Ȃ���̉Ƃ̌��݂͎��@�ɗ����傫�Ȏ��ԂƂ���l�̏����Ȏ��Ԃ�����q�ɂȂ��Ă���B�����Ă�����15�N�z���ŖK��鎄�̎��Ԃ����荞�ށA������Ƃ������Ԃ̖��{�̗l����悵�͂��߂Ă���B���̉Ƃ̎��������̃������̒P�ʂ͉����������b�ɕς�����B

��ŏ��[�E�F�u�s������02

- 20101221

-

����2025�N�A���n���������ƃ��[�N�V���b�v�̂��߂ɐ����ŃL���e�B�v�[���̋u��K��Ă���B������2003�N�Ƀg���u�o����w�Ƌ����Ń��[�N�V���b�v���s�����ꏊ�ł�����B�ŋ߂͂ǂ����{�i�I�ɐΎR���L���e�B�v�[���ɋ����ڂ����悤�ŁA���˂Ă���v�悵�Ă����q���h�D�[���@�̏C�����悤�₭�n�܂����炵���B

�u�̘[���瑱����������L���e�B�v�[���߂Ă���B�̐ΎR����b���͕����Ă����̂����A�m���ɓ�k�ɓ�̋u������オ���Ă���̂�������B���̍��̋L����H��Ɗm����̋u�Ɍ�����̂��������@�Ŗk���q���h�D�[���@�������͂����B���̓�̎��@�𒆐S�Ƃ��āA���̎��͂ɂ��ꂼ��W���炵���V���G�b�g������A��������̕����u�̕������n���Ă���B

���ꂩ�炱�̃��[�N�V���b�v�̃h�L�������g�𐏎��E�F�u�y�[�W����Ă݂Ȃ���ɂ��`�����Ă������Ǝv���B�����͂܂��������������猩�グ�Ă���L���e�B�v�[���̋u�̎ʐ^���A�b�v���Ă݂��B

�k���̋u�̕��̏W���ɂ́A�m���ΎR�̏Z��������͂�������������͂�������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����q���h�D�[���@�̃X�g�D�[�p��2025�N���u�̕��i�̒��S�ɂ��̃V���G�b�g�͊m�F���邱�Ƃ��ł����B���̕ӂ����芸�����ڎw���Ă����Ηǂ����낤�B

�u�̏�ɂ͑������������ɐ�����Ă���B�q���������g���Ă���̂��낤�B�����S�n�悢�̂ŎԂ̑��͊J�����܂܂ɂ��ċu�ւƌ������Ƃɂ��悤�B

��ŏ��[�E�F�u�s������01

- 20101213

-

�ΎR����{����ŏ��[6���̍ŏI���e����邱�ƂɂȂ��Ă���B�������ɍZ�����āA�N�������X�ɂ͔����̌��ʂ��ł���B

6���ɂ͒������ΎR�̌��z�_�����҂Ōf�ڂ���Ă���B�Љ�I�ȏo��������j��̌��z�Ȃǂ����グ�Ȃ����錚�z�_�Ƃ��Ắw�����̂т邽�߂̌��z�x�i2010�NNTT�o�Łj�Ȃǂ��L���ɐV�����B���A�Ђ����玩���̍�肽�����̂����ł܂Ƃ܂����`�Ō��z�_�������Ă���ꍇ��5���̂悤�ɃV�i���I���������o����邱�Ƃ������B

�������Ȃ��獡�x��6���͊��S�Ɍ��z�_�ł���B

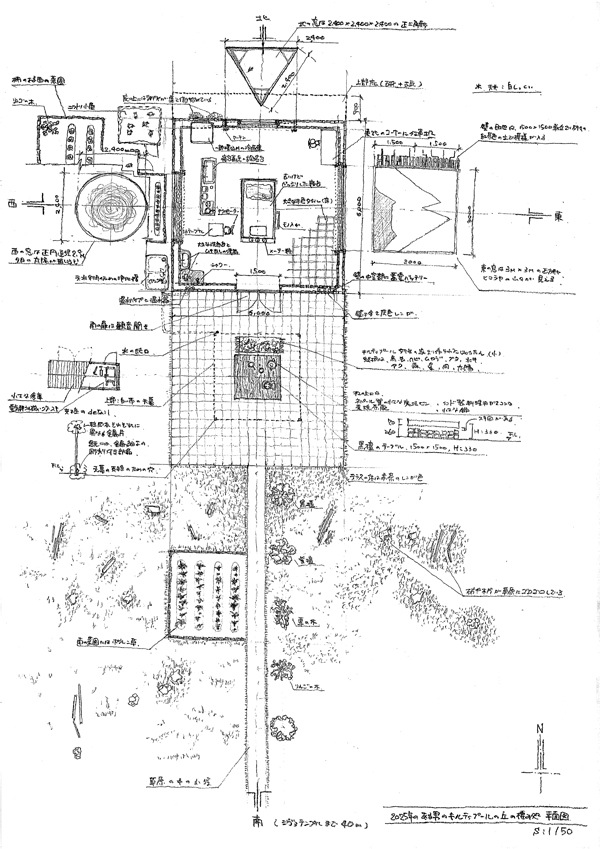

������5���ŕ��꒲�ɕ`���ꂽ2025�N�̃L���e�B�v�[���̋u�̐ΎR���@���Ăѓo�ꂷ��B�L���e�B�v�[���̋u�̉ƂŐΎR�ׂ͗�̃q���h�D�[���@���C�����Ȃ���2025�N���Ă���B�c�o������ь����A�q������������g���Ēm�o�����A�j�~�Y���̕����u�̏�𐁂��n���Ă���̂�ǎ҂͊������ɈႢ�Ȃ��B

�����ăL���e�B�v�[���̋u�̃A�j�~�Y���̕����ӂ�����6���ŁA���x�͌��z�_�̌`���Ő����n�߂Ă���B

�����̌`���ŕ`�ʂ��ꂽ5���̎��@��6���̌��z�_��5���ɕ`�����܂ꂽ�ΎR�̃h���[�C���O���q���ł���̂�6����ǂ�ł���5���̃h���[�C���O������Ƃ킩��B

�Ƃ͂����A���̂悤�Ƀe�L�X�g�Ő������Ă��悭�킩��Ȃ��ł��낤�B�������l�ł���B������5���ɓo�ꂷ��L���e�B�v�[���̉Ƃ�͌^�̌`���ŗ��̕\�����Ă݂悤�ƍl�����B���̕��������ǎ҂Ɠ��l�Ɋy���߂邩��B

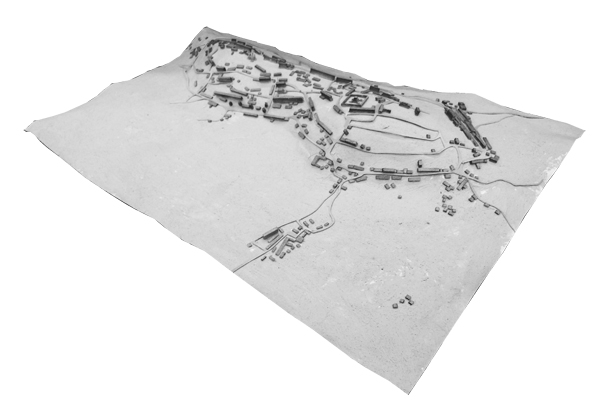

�f�ڂ����ʐ^��5���ɕ`�ʂ��ꂽ2025�N�̃L���e�B�v�[���̋u�������������āA�Ƃ̏��ʐ}�̌`���ɗ��Ƃ������m�ł���B

����͎��̂���܂ł̑̌��ƐΎR���ł̌o��(�v���W�F�N�g)�܂�����őz���������̂ł���B�ΎR�Ǝ��͎O���̔N������邽�߁A�����炭���̃X�P�b�`�ƐΎR�̑z�肵�Ă��郂�m�ɂ����ꂾ���̃M���b�v������ł��낤�B����̐ΎR������Ɠ������m��z�肵�Ă���Ƃ͌���Ȃ��B

5���̓ǎ҂����l�ɂ��ꂼ��̔]���ɃL���e�B�v�[���̉Ƃ����ɗ����オ���Ă���ł��낤����A�������D�悵�Ă������������Ǝv���B

����͂����܂Ŏ��̏ꍇ�́A�ł���B�����~�q���G���E�G���f�̃����̏Z���ł���~�`����̔p�Ђ̕��͋C���������Ă���̂͂��̂��߂ł���B�D���F�̃����K�ǂɎ��Ԃ̊T�O����ꍞ�ނ��߂Ƀ����̏Z����͕킵�Ă���B���ꂩ����ۂ̗��̂ɂ��Ă����ߒ��ł���͔��C�������Ǝv���B

������ɂ��Ă�5����6���̓Z�b�g�œǂ܂�邱�Ƃ����E�߂������B�L���e�B�v�[���̋u�̉ƂƂ����ł̐�����5���̐��E�ς�6���̌��z�_�̋u�̏�ɗ��Ă�ꂽ�����ł���Ƃ��̃X�P�b�`��`���Ă݂Ċ��������Ƃ��݂Ȃ���ɂ��`���������B

�����ٌ��z������� 05

- 20101208

-

�ߑO����ŏ��[6���̌��e����ǂ��Ă��猻��ɏo�|����B

�����͓V��d��̈ꕔ�̌����^�g�����Q���邱�ƂɂȂ��Ă���B�ŏ�K�̓����@�̎q�������A�Ƃ����Ă���ɐԂ�����Ȃ̂����A�g���̂Ȃ��Ԃ�����̐Q��X�y�[�X�̓V��̈ꕔ�Ƀr���[�h�荞�߂邱�Ƃɂ����̂ł��̃f�U�C�������ꏊ�����Ɏ������ƂɂȂ��Ă���B

�J��Ԃ��q�ׂĂ���悤�ɂ��̌��z�́A�@�\�I�Ȃ��Ƃ����ł͂Ȃ����s�̕⏕�����̊W���܂߂ċɂ߂Č������̋������z�ł���B����̊�����̃����e�i���X���ɗ̓t���[�ɂ��A������̏ꍇ�̕��i�̎��ւ��Ȃǂ��\�Ȃ悤�ɃT�b�V��������Ɋ����i�𑽂��g�p���Ă���B�܂萻�암�i���ɏ��ɂȂ�悤�ɂ��Ă���B

�f�U�C�����D���Ȑv�҂Ƃ����������ƖO�����˂Ȃ��ꍇ������������Ȃ��B�������Ȃ���A���̋ɓx�̐���͎Љ�I�\����L���Ă���A�`���`�ȃf�U�C�����͗]�����x�ł��邱�Ƃ͂��̌���̑̌��ŏ\�ɗ�����������ł͂���B

�����ŁA���̂킸��3�ځ~6�ڔœ��̓V��̃f�U�C���̖��ł���B���������͖ڈ�t�D���Ȃ悤�ɂ���Ă���낵���A�ƃN���C�A���g�ł���ە�搶������A�{���͊ȒP�ɍ��郂�m�ɂ��ė~�����Ɗ���Ă��錻�ꏊ����������F�����t���Ă���̂��B

�g���̖����Ԃ�����ɂƂ��Ă��̌��z�͌̋����̂��̂ł���B�����Ė��������̕����̓V��߂Ȃ���߂����B���������q�������ɂǂ̂悤�ȓV������Ηǂ��̂ł��낤��

���͓T�^�I�ȓ��{�̒��Y�K���̉ƒ�Ɉ�������߁A�\����Ȃ������̎{�݂ŕ�炷�q�������̐S���͖{���̈Ӗ��ł͗������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����͗\�z���邵���Ȃ��A�����������t���邱�Ƃ����ł��Ȃ��B����ł��o���邾���ǂ��V��������Ă�肽���Ɗ肤�B

�����ɏ���I�f�U�C�����o�Ă��悤���Ȃ��͖̂����ł��邪�A����Ŏ����g�͓��{�̍��x�o�ϐ��������Y�ݏo�������Y�K���̐^�����Ɉ炿�A����I�f�U�C���Ɉ͂܂�Ĉ�������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�܂肠������̂͗^�����Ĉ�����̂ł���B��������������������Ɣ��ɔ�������Ŏq�������ɐ\����Ȃ��̂����A�������킴��Ȃ��B

�N������^�����邱�Ƃ̂Ȃ������̎q�������ׂ̈ɂǂ̂悤�ȕ��i��V��ɕ`���Ηǂ����A�Ƃ�������͔��ɍ��x�ȉۑ�ł���B���̐���`������A���邢�͋ԃN�W���_��`������̃��}���`�V�Y��������������Ȃ��������@�̎q�������͕ۈ牀�̎q���B�Ƃ����ׂɊ��������ƂȂ邩������Ȃ��B������̃G�Z�q���[�}�j�Y���Ȃǂ����Ƃ����Ԃɓ������āA�����p�x�b�h�̏�ł�����̒��r���[�ȃ��}���`�V�Y���Ȃǐ�����Ԃ悤�Ȗ�������q�����邩������Ȃ��̂ł���B

�ە�搶�ɂ́u�����͖ڈ�t��点�Ă��炢�܂���v�ƍ��ꂵ�����̂́A���̓V��̂킸���Ȗʐς̃O���t�B�b�N�̃f�U�C���͂Ȃ��Ȃ��ɂ�������Ȃ̂��B�q���̂��߂̉��`�����Ƃ���Β��r���[�ȃ��}���V�`�Y���Ɋׂ�A����܂Ŏ����z��������������Ǝv���A�Ⴆ�u�Ȃ���́A�V���v���}�e�B�Y������Ȃ����v�Ƃ�������ɕԂ��Ċ��m�ɂ܂�B

�l���Ă��݂���������q���̂��߂̌��z���g���������ɑΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��ł���BK�������́u�q�������̂��߂̑傫�ȉƂ݂����ɂ��ĉ������v�Ƃ���������āA���̎d����C���ĉ��������B��{�v�̂Ƃ�������͔O���ɒu���Ă������A����܂Ŏ��v���炪���z�̊O�ς�傫�ȉƂ̌`�ɂ��邱�ƂR�̂悤�ɋ��ۂ����B

���ʂƂ��Ă��̌��z�̌����ڂ͔��^�ƂȂ��Ă���B���R���̔��ƂȂ�Ȃ��悤�ɁA�傫�ȉƂƂ������Ƃւ̍H�v���{����Ă��邪��������̂͂܂��̋@��Ƃ������B

���X�E���������A�V��̃r���[�h�̃f�U�C���ł͂��̂悤�Ȃ��Ƃ��l�����B�����i�̎d��̒��ɖ��v���ʂ悤�ɁA���������͏����ׂ�����������ꏊ���ɂ��˗������B���̓V��������q������������z���Ė�������̂��͂킩��Ȃ����A�������銴������Ă����Ƃ������̕��j�Ɍ��z�f�U�C������^�ł���悢�B�i�X�J�̒n��G������̂��A���邢�͓��A�̑������C���[�W����̂��A����͎q�������̎��R�ł���B���߂Ďq���B�̐������A�z�̎�ނ�����悤�ȃf�U�C���ɂ������B

�����ٌ��z������� 04

- 20101124

-

�\����A�����ɏ����ƍH�������ĉ��B�l�K��������و������ƃU�N���̏��a�Ɖ�X���Ă�ł��铹�������낷���Ƃ��ł���B

�U�N���̏��a�v���2008�N�̐��c�J���p�قł��W�������Ă����������B�L���̋������`�ƁE�ؖ{��V����̃U�N���̊O�������������̎n�܂�ł������B�U�N���̊O���͌��ݓ�{����A�ݒu�ς݂Ő��̎q�������ƌ����و������̊O�\�ɐݒu����Ă���B

�U�N���Ƃ����̂͌����كO���[�v��K�������̃A�C�f�B�A�ł������B�U�N���͒m�b���ے�����ʎ��ł���B�������̃G���g�����X�ɂ̓U�N���̏Ɩ����f�U�C�������B�����ق̌��z����������Ή���̐�[�ƈ������Ƃ̊Ԃ̏��a�̓����ɎO�{�ڂ̃U�N���̊O����ݒu����\��ł���B

�U�N���̏Ɩ���O���̃f�U�C���͐ΎR�������Ɩؖ{����Ƃ̍���ł���B������̃A�C�f�B�A�����Ƃɂ��Ă͂��邪�A���ۂɋ����������N���t�g�}���̈ӌ����[�ɔ�������Ă���B�ؖ{����ɂ͌����كO���[�v�̎O�̌��z�̂��߂ɑ��ɂ������Ȃǂ����삵�Ă����������B

����炢�����̃G�������g�ƎO�̌��z�ɂ���āA���̕ӂ�Ɏq���̕��i�̃C���t����v���悤�Ƃ������̂ł������B

���ݐΎR��X�[�~�ɍ��N�̓���Ƃ̍����ۑ�̍u�]���q�ׂĂ��邪�A�����̐v�ɂ����Ă����L����郔�B�W�����͌����Ċw���̐��}�ۑ�A�����̋��͂Ȃ��B

�U�N���̏��a�v��\�����̂�2008�N�ł��邩�炷�ł�2�N���̗��j���������Ă���B���̎q�������̊�������l����ΐ��N�̗��j�����ɗL���Ă��邱�ƂɂȂ�B

�q���̕����I�C���t���Ƃ��Ă̌��z�f�U�C�����|�Ƃ��A���̎q�ƌ����و������A�����Č��ݐi�s���̎����ق���������@�ɂ���Ă�����f���^�n�т��̂��̂����z�����Ă������݂ł���B�C���t���A���i�Ƃ������s�s�X�P�[���̏����ɑ��ăN���t�g�}���Ǝq���ɂ����̍��Ƃ����悤�Ȑg�߂ȋZ�p�ƃf�U�C�����A���ꂱ�����̃C���t���ɂȂ��̂��B�����ق̌��z�ł͒P�̌��z�Ƃ��Ẵe�[�}�����Ă���ɂ���ĂȂ���錚�z���s�Ɠ����ɎO�̌��z�ɂ���Đ��܂�镗�i�Ƃ������͌ĂԂ��Ƃ��ł��Ȃ����́i�������A�����炭�l�b�g���[�N�ł͂Ȃ��j�ւ̎��s�̓�̎��݂��l���Ă���Ƃ���ł���B

�����ٌ��z������� 03

- 20101117

-

�\������������ȉ������ƌ��ĉ��B1�K2�K�����͌^�g���o������Ă���̂ő�T�̋�Ԃ͌���Ă��Ă���B������ԂG�ɃR���N���[�g�̗����傫���n���Ă���̂��킩��B�\���I�ɍH�v���Ă��镔���̗��͓V����d�グ�����������悤�ɐv���Ă���B

��������͕ǎ�RC�̍\���̂ɂ�闧�̃O���b�h�̕З�����Ă���̂��킩�邪�A�O�ς͑S�Ėh���V�[�g�ŎՂ��Ă��邽�ߗ��ʑS�̂Ƃ��Ď��F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���ꂪ�S�ĊO��ăV�[�g���Ƃ��̂�2������ł���B

�ŕ����̂܂c�������͓��O���Ɍ����Ă��邽�߁A��݂̂̂̏����ȗ��̃O���b�h�͓��̒��ł������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�ĎO�L���Ă���J�����̏\��������̂̃O���b�h�ɕ����Ԃ͂��ł��邪�A�ŕ����R���N���[�g�̃O���b�h�̒��ɕ����Ԏp�͍Ō�܂Ŏ��ۂɌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B

�v�҂̓��̒��ɂ�������C���[�W���ǂꂾ�����ۂ̗��̂ɔ��f���鎖���ł��邩�o���オ��܂Ő킢�����邱�ƂɂȂ�B�ŏ��ɏq�ׂ��Љ�I�p���ɍő���z���������z���ƁA���͐v�҂̓��̒������ɂ��������Ă��Ȃ����̂Ƃ̉����ߒ����A�{�H�̌���̑�햡�ł��낤�B�v�}�������A�͌^�����̂ł͂Ȃ��A��������錻��̖ʔ����ł���B

3�K�֏オ��Ɠ쑤�ɐ��̎q���������������B���̌��z�̐v�̒[���͖k���ɂ�������و������Ƃ̊Ԃ̃U�N���̏��a�ƌĂ�ł��铹�̃f�U�C���ƂƂ��ɁA���ォ�璭�߂��鐯�̎q�������ƕ������q���̕��i�̃f�U�C������n�߂��B���̒n��ɗ������كO���[�v�̎O�̌��z����āA�q���𒆐S�Ƃ����܂��Â�������܂߂����z�f�U�C�����s���Ƃ������̂ł���B���蒬�Ȃǂ̐ΎR���̏C�i�v��̌n���ƃc���[�n�E�X�Ȃǂ̃}�C�m���e�B�̂��߂̃f�U�C���̌n���̌����_�ɔ�������n���ł���B

�P�̂̌��z�ł͂Ȃ����Ȃ����̂��l���Ă������Ƃ��v���o�����B

�����ٌ��z������� 02

- 20101105

-

�\���ꏬ�����B���O�̎��O�ō����Ō��ꏊ�����T�b�V���}�̂������䂪�o�����B����ɂ��L�������̌��z�̓����ɂȂ����\���̃p�^�[���̕����ɂ��Ă������̎w�E������B

����123�@�Ƃ��A��̂��75�~���������悤�Ɏw�������B�T�b�V���{�̂͊O�ǖʂ��30�@���֒ǂ��Ă���̂ŁA105�@���s���ɍ���^�������ƂɂȂ�B�܂��A�\�����ȊO�̕����͋ɗ͔������t�����@�Ƃ���悤�Ɏw�������BRC�\���̂̃O���b�h�̒��ɏ\���̃p�^�[���������̍\���������ĕ����яオ��̂��_���ł���B���̏\�����������ԕ����̃f�B�e�[���ׂ͍������܂ł���������ł���B����ɂ͌��ꏊ���A���ۂɃT�b�V���삵�Ă���郁�[�J�[�Ƃ̈ӎv�a�ʂ��s���ł���B

����A���ȉ�B�����ł�����Ƃ�����������������B

�ȑO1�K�̒��̃R���N���[�g�Őݎ��Ɍ����C�Ɏw�����Ă������e������ɏ�肭�`����Ă��Ȃ����Ƃ���������B�{�H�}�ɂ��ԂŒ��L���Ă����̂����A�����ł^�g�ɔ��f����Ă��Ȃ��������������̂ł���B

���ꏊ���������������Č^�g���o�������悤���ȂLj�㒅���������A�ΎR����H���ŗD��ƌ����Ă��邽�ߍl������ς��Č��nj���D��Ƃ����B����͎d���Ȃ��ł͂Ȃ��A���̕������z�ɂƂ��ėǂ��Ɣ��f�������߂ł���B

��㒅�����������͔��ɍ��ׂȕ����ł��邪�A���ɂ͂��������������C�ɂȂ鐫��������B���̐v�}�ʂ�O�����̗��̂������Ă���ׂ����Ƃ��������������Ƃ�������̂����o���Ă���B���R�O�����̗��̂���邽�߂̓��̐v�}�ł��邩��A���̖����͖{���]�|�ł���B

����͋S���̎��Ԃ̑q�ɂŊw���Ƃł���̂����A�ǂ����z�͔��ɍׂ���������������������ǂ��ꍇ�ƁA���̍ו������H�Ɖ����Ԃ��Č��z�̋������Q����ꍇ������B�p�������Ȃ��疢���ɐΎR����u�܂����O�̓��̒��̓O���t�B�b�N�Ȃ�B���z�͗��̂ȂB�v�Ǝ��ӂ���邱�Ƃ�����B���̈Ӗ��͂킩���Ă������ł��邪�A�ǂ����d���̂悤�Ȋ���肪�ł����ɁA���H��W���Č��ʂƂ��Č��z�̋�������߂Ă��܂������N�Z�����ɂ͂���悤�Ɏv����B

�����̎��̍l���ƌ���Ƃ̑���͌��z�ɂƂ��Ă͂ǂ��ł��悢���ƂȂ̂�������Ȃ��B��x�����v���čēx����Ɛ}�ʂ��ɂނƁA�ʂ̍l���̍\���������сA����̌^�g�̏�Ԃōs���������Ԃ��ėǂ��Ǝv���Ă��܂����B���ʂ͏o���オ�������̂��݂Ă݂Ȃ��Ɛ������ɂ͂킩��Ȃ��B�ȑO�ł���H���̖�肪�Ȃ����蒼�������Ă������낤�B������Ƃ����A���������ɂƂ��Ă͏��H�̘g����o��ׂ̖`���ł���B

�����ٌ��z������� 01

- 20101027

-

�\���ꒅ�B�����C��H���ƎO�K�X���u�̓S�����̎{�H���`�F�b�N����BRC�ǎ����[�����̎O�K�ȏ�̃X���u�ɏd�ʓS������p�����n�C�u���b�g�\���ł���B�n�k�ϗ͂S����RC���[�����ƃX���u�̐����d�S����S�������\���I�ɕ������Ă��邽�߁A�R���N���[�g�Őݎ��ɓS�����]�Ȃ��悤�ɌŒ肷��̂ɋC���g���K�v������B

�S�������̗p�����͉̂d�̖������邪�A���S�Ȓ�����Ԃ����߂����ʂł���B���̌��z�͈ꌩ�����锠��̌`�Ԃ����Ă��邪�A�S�w������ԂƂ��邽�߂̍\���I�ȍH�v���Ȃ���Ă���B�^�g�H�����̓�K�ɗ����A�t���A�ƊK���̃X�P�[�����m�F����B���炭�㓏������ԋ�ԂƂ��Ă͋C�����ǂ��ł��낤���A���{�̌��z�͉J���𗽂��˂Ȃ�Ȃ��̂ł��������킯�ɂ͂����Ȃ��B

���̌��z�̓����̈�͓����@�Ƃ����@�\�ɂ���B�����@�͑S���ł�144�J�������Ȃ��A���ł͓�ڂƕ����Ă���B����������߂Ă̌o���ł���B�\���̂��O���ɔz�u�����S�Ȗ�����ԂƂ����̂́A�l�X�ȗp�r�̗v���ɓ�������悤�ɂ��邽�߂ł�����B�܂�A�s�s�Ɍ��݂���錚�z�ł��邪����܂ł̃r���f�B���O�^�C�v�̘g�ɓ��Ă͂߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̓_�͗l�X�Ȏ����I�\����̎葱���ɂ����Ă����������B�����̂ǂ̕�������h�������@�͏��߂Ăł���A�Ή��}�j���A�������݂��Ȃ��̂ł���B�}�j���A�������݂��Ȃ����߁A���z��@�A���������@�A���h�@�A�ȃG�l�@�Ȃǂ̘g�ɂ���ē��Ă͂߂�g���قȂ�B���{�Ō��z�����Ă�ۂɂ��ĉ��r���f�B���O�^�C�v�̏h�����玩�R�ƊO���@�\�������z�̉\���́A������f�U�C���Ƃ������ꕔ�̐��Ƃ����̐��E�ł̉��l�ς̘g����\����L����ꍇ������B

��K�̌^�g���o���������ړI�z�[���A�G���g�����X�Ȃǂ��m�F���Č��ꏬ���ցB�\�O����葍������B���ꏊ����K���𒆐S�Ɍ��z�A�ݔ��@��A�d�C�̏��ɑō��킹���s���B�ݔ��@��Ɋւ��ĉ���F�搶����ׂ����v�]�A�w�E������B�ݔ�������ƑS�đΉ�����B�܂��A����͎q���̎w���݂̖h�~�ɔz������悤�ɑΉ����邱�Ƃ��m�F�B�d�C�̑ō��킹�ł͓r���x����Ђ������čs���B���������ō��킹�̘A���ň�̌��z�������オ�邱�Ƃ����߂ĔF������B�����ĎG���ł͂Ȃ��B

���͒��ڎ{�H�ł��邾���̋Z�p���������A�����v�}���Ђ��݂̂ł���B�������v�C�����́w�e���x�̐ΐς��z�͌���ł͂��������G���Ǝv�����˂Ȃ��ō��킹�̘A���̒��ɂ���B�����̐l�Ԃ̐l�i���ϑw���Č��z�͐��藧���Ă���B

�����͂��̒������f�U�C�������܂ꂽ�B�v�ƂƂ��Ă͖{����������Ƃł͂���̂����A�ݔ������X���[�u�̈ʒu����J���ԈႦ�Ă����Ă��܂����B���������C���G���g�����X�e�̑ł������ǂɂł���B��C��ɕǑS�̂𐁂��t���Ŏd�グ�ĉB�����ė~�����Ƃ̂��Ƃł������B�������u���ɂ��̃~�X�����������f�U�C���ʼn������������ǂ��Ɣ��f����B�����ǖʂɂ���������x���`���[�V�������Ƒg���킹���f�U�C�����l���A�X�P�b�`�Ɍ��ꏊ���ɂ�����������悤�Ɉ˗�����B����Ə����͏\���̃p�^�[���ƂȂ�悤�ɐ����������̂ł���B

���͂��̏\���̃p�^�[���͂��̌��z�̗��ʂɌJ��Ԃ�����Ă�����̂ł���B����ɂ��Ă͏ڂ����͌�q���邱�Ƃɂ��邪�A�v�Č����\���̂�RC�ǎ����[�����̕ϑ��I�ȃO���b�h�̒��ɏ\���̃p�^�[���̑����ɂ�������̍\�����d�Ȃ��Č���邱�Ƃ�_�������̂ł���B

���ꏊ���͂����ƍH�����Ǘ����A����̈��i��肷������ł���B������̂ǂ̂悤�Ȓ��ۓI�ȊϔO���S�Ă����ƍޗ��ƍH���ƐE�l�ɒu�������Ĕc������B���̂悤�Ȗ����̔ނ��v�҂Ɠ�������ł��̏\���̃p�^�[���������o�����Ƃ͎v���Ȃ��B�������A���̌�����d���Č܃���������ƌ��ꏊ�����v�ƂƂ͑S�����������A�܂肨���ƍޗ��ƍH���ƐE�l�Ƃ������ϓ_����v�҂Ɠ����}�`���o�������Ƃɋ������䂩�ꂽ�̂ł���B

���X�������������Ȃ����A�v�C�����̑e���������悤�ȐS�����ɂȂ�B�����̎��n�ł������B

�l�X�ȎЉ�I����̑�������ł���ׁA���Ƃ��Ă���ɉ��������ꂻ���ɂ��Ȃ邪�A�ǂ����z�ɂ��Ă��������Ɖ��߂Ďv���B

�u�A�[�c�E���f�B�A�E�A���h�E�N���t�c�v�W�@����04

- 20100812

-

����Ƃ���͖{�̔Ō`�≿�i�A��������Ƃ�����ł���B�b������ɂ��邩�A������ǂ��ҏW���邩�́A���i�Ƃ��Ăǂ̂悤�ɗ��ʂ����邩�Ɠ��R�֘A����B��������i���Y����{�Ƃ��錚�z�Ƃ̈Ⴂ�ł���B

������ŏ��[�ł����b�ɂȂ��Ă�����������ɑ��k���邱�ƂƂ����B

���̌��ʁA�{�̔Ō`�͐�ŏ��[�Ɠ����Ƃ��邱�ƂƂȂ����B�y�[�W��24�y�[�W�B���i��500�~�i�ō��j�Ƃ���B�{���ł���J���[�Ƃ��������A�J���[�͂�����������B��F�����ł�����悤���ƍl�������A��ŏ��[�ƈ���ĐΎR�̎�`���h���[�C���O�͓���Ȃ��̂ŁA���̑���ɃJ���[�̊G�n�K�L���ꖇ�w���������Ƃ������ƂɂȂ����B���R�G�͂����̃f�U�C���͐ΎR���ł���B

���̊G�͂����̃f�U�C���ɂ��ΎR���̏��j������A���蒬�̒������p�قŔ̔����Ă���B�ΎR�H������͂Ȃ��ȂȂ�����Ȃ������̊����������悤�ŁA����͂��̃��x���W�ł�����B

�G�͂����͓������̂�������ăJ�^���O�ɋ��ݍ��ނ��Ƃɂ����̂����A�ΎR�̂��Ƃ�����3��ނ��炢�̃o���G�[�V����������Ă͂ǂ����ƌ����Ɍ��܂��Ă���̂��B�R�X�g���l����Ɖ\���ǂ����s���ł��邪�A���肵�Ă����������悳�����ł���B

�o���G�[�V�������l����ƁA���R�V���[�Y�ɂ������Ȃ�B���蒬�̊G�͂����͊m���d�]���p�قƂ������������������܂�Ă��āA�X�g���[�g�~���[�W�A���Ƃ����R���Z�v�g���l�����Ă����B����̓W����͍ŏ��������̂��̂Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�e�G���ƁA���邢�͂������̏ꏊ���ړ����ēW�����邱�Ƃ��l���Ă���̂Ń��o�C���~���[�W�A���Ƃ����̂͊G�͂����̃e�[�}�ɂȂ邩������Ȃ��B

����L�Ŋ����������̍s���͈͂ƃW���[�i���X�g�Ԃ�������Ă���悤�ɁA�W����ꂻ�̂��̂��G�͂�������ĂȂ����Ƃ��l�����Ȃ����낤���B�s�s�̕��i�̃C���t���Ƃ��ĊG�͂������l���Ă݂����B���̂��߂ɂ͉��̓��肪�}���ł���B

�u�A�[�c�E���f�B�A�E�A���h�E�N���t�c�v�W�@����03

- 20100807

-

�ΎR���ɂ�����v�~�[�e�B���O�͉��N���O����E�F�u�T�C�g�̕ҏW��c�𒆐S�Ƃ��邱�Ƃ��ӎ�����Ă����B����͓��R�̂��ƂȂ��猚�z�v�̕����ł��Ȃ���A��������̗����ł��Ȃ��B

�����������̃X�^�b�t�ƂȂ����O��ʂ��疈��̑ō����ŐΎR���炻�̂悤�Ȏw�����o��悤�ɂȂ����B���Ȃ�ɂ�������߂���A���̕ҏW�����̂܂ܐv�s�ׂɂȂ�a���m�����邱�Ƃɐs����B����͉����f�U�C����̒��ۘ_�ɗ��܂���̂ł͂Ȃ��B�v�̒�`���ς��A�v���Ƃ��������z�Y�Ƃɉ�����v�s�ׂɂ���V�̘g�g�݂������͕ω�����̂ł͂Ȃ����̎v��������B

���̕ҏW���A�i���O�ɕ\��������o���Ƃ����`�����Ƃ邱�ƂɂȂ�B�o�ł̓E�F�u�T�C�g�Ɋr�ׂ�A���Ԃ��J�͂�������B�E�F�u�T�C�g�͖����ł��邩��A�����ł����M���邱�Ƃ��ł���B�������N�ł��ǂ̂悤�ȏ��ł����M�ł��邪�̂ɁA���M�������ɂ͐M�p�������̂Ƃ���͂Ȃ��B�o�ŎЂ͂��̐M�p����ۏ���҂Ƃ��Ẳ��l�𖢂����߂Ă���B����̂ɏo�ł͖����Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤���A��͂�{�͏o�������Ǝv���̂ł���B

���̏����ȓW����ł��A�L��̒��S�̓E�F�u�T�C�g�ƃ��[���ɂȂ炴��Ȃ����A�J�^���O�Ȃǂ̉��������̖{�͂�͂�~�����̂ł���B

����̓W����J�^���O�̘b��̒��S���Q���l�r�ɂ��悤�Ǝv���Ă���B�����g�b�v�y�[�W��V����m�[�g�ł��o�ꂵ�Ă��邪�A��H����ƐΎR���̋�����Ƃł���B�����ĎQ���l�r�̃y�[�W�̕ҏW�͓����ɎQ���l�r�̎��̓W�J�̃f�U�C���Ƃ��Ă��W�J���ł���B

����01�̃C���^�r���[�ŐΎR���G��Ă����L�����̘b��������̂����A����͓ǂݕ��Ƃ��Ă̘b��ɂ͂Ȃ�ɂ����B�܂�A�������ēǂނ��̂ɂ͂Ȃ�ɂ����ƍl�����B�E�F�u�T�C�g�Ɩ{�̍ő�̈Ⴂ�́A�{�͗L���ł��邩�炾�B

��͂葢�`���Ƃ��Ă̎Q���l�r�ɏœ_���i���ĕ����������Ƃ��Ă͂�荂���ł��낤�B�������A��̓I�ɁB�Q���l�r�������͐ԏ�̐����Ƃ��A���F�͋��s�̓���Ȃ��̂ɂ��Ƃ��A�̑f�ނ͉����Ƃ��������Ƃł���B����͂��ꂼ��̍ޗ��̂������L�����Ƃɂ��Ȃ邾�낤����A�������̐v�̂悤�ɏ��f�U�C���̎Y���Ƃ��ĎQ���l�r�𑨂��������Ƃɂ��Ȃ��邩������Ȃ��B

�u�A�[�c�E���f�B�A�E�A���h�E�N���t�c�v�W�@����02

- 20100724

-

���āA�܂��͓W����̃^�C�g�����l���˂Ȃ�Ȃ��B�O��̕\�L�̒ʂ艼�́u�A�[�c�E���f�B�A�E�A���h�E�N���t�c�v�W�Ƃ��Ă���͎̂��̂悤�Ȍo�܂���̂��Ƃł���B

�����ʑ��i��̍����I�Ӌ`�ɂ��ď��_

�E�B���A���E�����X���n�߂��A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�^���B����͐�����L���ɂ���i�X�ɂ͌|�p����L���ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ������̂ł������B�Y�Ɗv���ȍ~�A���i�̑�ʐ��Y�����\������钆�ŁA�@�B���i�����j�ƐE�l�ɂ���d���i�|�p�j�����т��悤�Ƃ����̂ł���B���ꂪ�^�̐����̌���ł���Ƃ̗��O���炾�B

20���I�O���̃����h���A�p���ɂ͕S�ݓX�������萶���悤�Ƃ��Ă����B�R�R�E�V���l����A�i�C�X�E�j���Ƃ����������f�U�C�i�[�����͊F��������y�o���ꂽ�B���z�ł̓A�[���E�k�[�{�[����A�[���E�f�R�Ƃ����������l�������ʂ��A�j���[���[�N�̖��V�O���`�����n�߂����̂��Ƃł���B�����͑S�ď���Ə��i�̎���̎Y���ł������B�ł́A�ߑ�ɂ����đ����Ƃ͏���Љ�̐\���q�ł����݂蓾�Ȃ������̂ł��낤���B

�K�����������ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����v����1925�N�̃p���ōs��ꂽ�������p�E�H�Ɣ��p���۔�����i�A�[���E�f�R�W�j��U��Ԃ邱�Ƃŕ����Ɏ������B

���W�ɂ�L.H.�{�����[�v�̃{���E�}���V�F�S�ݓX�فAJ.�C���A�[�����vM.�f���t���[�k�����ɂ��M�������[�E���t�@�C�G�b�g�فAA.�����@�[���̓����ɂ��I�E�v�����^���S�ݓX�قȂǂ̕S�ݓX�����Ɠ����Ƀ��E�R���r���W�F�̃G�X�v���E�k�[�{�[�ق��o�W����Ă����B

���̂��Ƃ͏����̋ߑ�|�p�ɂ����āA�G��������|�p�Ƃ��A�ǎ����|�p�Ƃ��邱�Ƃ̖�����悵�Ă����悤�ɂ�������B

���W�̕����ƂȂ���1900�N�̃p�������Ƃ��̗��N�ɐݗ����ꂽ�������p�Ƌ���B�����̉^���͐����ɗp������ׂ��|�p�̎咣�ł���A���Ȃ킿�����|�p�̎咣�ł������B

�����āA�h�[�o�[�C�������Ί݂ɃE�B���A���E�����X�������B�����X��1877�N�ɐݗ������Ì��z�ی싦��͌��݂Ɏ��閘�p����Ă���B�����Ń����X���s�����̂́A�E�l�ɂ���d���̋Z�p�̕ۑ��ƌÌ��z�̕ۑ��͓��l�ł���Ƃ������Ƃł������B�܂�Ƃ��ɐ^�ɐ��������コ���邽�߂̂��̂ł������B�����ă��b�h�n�E�X�Ŏ��H���ꂽ�����i�o���j�ƌ|�p�i�����j�̗Z����1925�N�̃A�[���E�f�R�W�̃��[�c�������邱�Ƃ��ł���B

�܂肻�̕\�����S�ݓX�����ł��낤���ߑ㌚�z�l���ł��낤�����ł͂Ȃ��A�@�B�i�����j�Ǝ�d���i�|�p�j�̗Z���̕\���Ƃ����Ӗ��ł͂��Ƃ��Ɠ��l�ł������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł���B���R�R���r���W�F�̋@�B�͊ϔO�I�߂������A�S�ݓX�����͏���I�X�������߂����B����ɂ���ď����|�p�Ƒ����|�p�̕��������i�s���A��ʐ��Y��ʏ���Љ�ɊT�O���̂��̂�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B

���z�j�Ƃ̗�ؔ��V���̓A�[���E�f�R�̑��`���d���Ō���ɖ����A���Ȃ����ˏ�ɍL�����Ă䂭���Ƃɒ��ڂ��A�u���̎���ɂȂ��ēs�s���̂����镶�������V���A���Ă��n�߂����ƂƖ��W�ł͂���܂��B�A�[���E�f�R�̎���ɁA�f�U�C���͒n�����@����͖̂��_�̂��ƁA�\�ʂ����̂ł��邱�Ƃ���߁A���������Ă��͂��߂�̂ł���v�ƃA�[���E�f�R�W�ɂ��ďq�ׂĂ���B

�����ɂ͎��̏�f�B�A�ɑ��钼�ς�����������B�����������|�p�͂��߂���f�B�A�Ȃ̂ł���B

���̓_��21���I���鎄�������X�̎���Ƃ͈�������l�ς������菊�ƂȂ邾�낤�B

�����X�̓P�����X�R�b�g�E�v���X����|���o�łɂ������̈ӎ��������Ă����B�����������X�̃A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�^������ʐ��Y�̎n�܂鎞��̏��ʑ��i��̉^���ł��������ƂƁA���ɑ�ʐ��Y��ʏ���O��̎������̎���̏��ʑ��i��̈Ӗ��͎����ƈقȂ�B

���ʑ��i��͔��鑊������肷��B�܂�啿�Ȃ��̌����ɂȂ邪����肪�������I�ԂƂ������Ƃł���B�����Ĉ�Ƃ��ē������̂͑��݂��Ȃ��B��ʏ����ɂ����Ď�n�����Ƃ̈Ӗ��͂����̂Ƃ���ɋÏk����Ă���BM�E���[�X�̑��^�_�������o���܂ł��Ȃ��A���̎���̏��i����n�����Ƃɗ�؎����A�[���E�f�R�̑��`�ɂ݂������̕��V���A�s�s�̐����̕��V���Ɠ����Ӗ����ʂɎ�������w�i������21���I�̎��{�Љ�ɂ͐����Ă���B�܂��n�����Ƃ͌l�ɑ����������f�B�A�ł���A�^���ł��邱�Ƃ����f�B�A�����L�\�Ȗ{���̃��f�B�A�ł��炵�߂邱�ƂȂ̂ł���B

�ߑ㑕���̋N����k�s����A�����X�̃A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�^���ɒ[���鐶���̐^�̌���̂��߂ɗp������ׂ������Ƃ͂����������̂ł������B

����̂ɃA�[�c�E���f�B�A�E�A���h�E�N���t�c�W�Ƃ�������������ȃ^�C�g����t��������ł���B

�u�A�[�c�E���f�B�A�E�A���h�E�N���t�c�v�W�@����01

- 20100723

-

9���̏����ɏ����ȓW�������悵�Ă���B���̓W����͌��ݐi�s����M�@���V����m�[�g�Ɍf�ڒ��́u���̉Ɓv�i��̉Ɓj�A�����Đ��c�J���p�قɂ�����v���_�N�g�̔��ȂǂƂ��A�g���Ȃ���A�e�E�l����B�ƐΎR���̋�����Ƃɂ�鏤�i�̓W���A������Ƃ��������ł���B

��������1�x�͂��������������W������J���Ă��������ƍl���Ă���B�ǂ��܂ő��������킩��Ȃ����A���̉ߒ����W����̈ꕔ���ƍl���Ă݂Ȃ���Ɍ��J���Ă��������B

���̓W����̎�|�͐ΎR���z�[���y�[�W���̑��̃v���W�F�N�g�̃y�[�W�Ɩ��ڂɌ��т��Ă���B�܂��͂���܂����ΎR�ւ̃C���^�r���[���F����ɓǂ�ł��������̂��A�����L�{���̖������ʂ������̂Ǝv���B

�ΎR�\�����A�_�Ђŏ����������z������Ă��܂��B����M�@��10�N��̃��f���ɂȂ�悤�ɂ������BM�@�Ŏ������Ă��邱�Ƃ́A�P�Ȃ�l�Z��̃��m�x�[�V�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA�v�y�т���Ɋւ���Ƃ����ɕ��G�ɂȂ��Ă��Ă��ē���Ƃ������Ƃł��B������͖{���I�ɉ��������Ȃ�B�Â����̂ƐV�������̂�A�N���C�A���g�Ɛv�ғ��A���G�ȃu���R���[�W�������Ă���̂��ƍl���Ă��܂��B�����������x�ɓ���u���R���[�W���́A���̑S�Ẵv���W�F�N�g�ɔ��f�����Ă������@�_�Ƃ��Ă��������B�{�Ó��̌v��␙���̉��~�сA��������̂����Ȃǂ����f���Ă������B�W��������������ł��B���ꂪ�Ⴂ�l�����ɂ���]��^���邱�Ƃɂ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��͖ʔ������ƁB���ɐv�ƂƂ��Ă��������邱�ƁB���ꂩ��A���̎d�����i�����Ă�����\���B�����͂�������j�ɂȂ�܂��B���j�ƐV������邱�Ƃ��u���R���[�W�����ꂽ�T�O����̓��Ƃ��Ď��������B

�������͔������Ƀf�U�C�����邱�ƂɊ���߂��Ă��܂��B����͐��E�̌����Ƃ�������Ă���B���E�̒��œ��{������90���ȏオ�V�z�������킯�ł����A����͂��������Ƃ������Ƃɋ}���ɋC�t���Ă��܂����B���̃M���b�v�̒��Ɍ��S�ȎY�ƂƂ��Ẵf�U�C���Ƃ������̂�掦���Ă��������̂ł��B

���[���h�J�b�v�ł͓�A�t���J�Ɍ��݂��ꂽ�T�b�J�[��̐��ɒ��ڂ��Ă��܂����B��X�^�W�A��������500���~���x���������ꂽ�Ǝv���܂��B������A�t���J�Ƃ����܂�����ȓy�n�ɁA�܂�ߑ�̋Z�p���������Ă��Ȃ��ꏊ�Ɍ��Ă�Ƃ������Ƃ͏����̋ߑ㌚�z�ƃC�R�[�����Ǝv���̂ł��B�܂�A�A�t���J�̃T�b�J�[��͒����̃J�e�h�����Ɠ����ł��B�������鉿�l������B

�Í��嗤�Ƃ܂ŌĂꂽ�X�n�Ɍ��Ă邱�Ƃ͈ˑR�Ƃ��ĈӖ��̂��邱�ƂŁA���Ղ������_�Œn����̃G���A�ł݂�Ƃ���͖��ɗ����Ă���Ƃ�������������܂��B

���{�ł����[���h�J�b�v������܂������A���{�ł̓T�b�J�[��̌�n���ɋ�J���Ă���B�������獡���̓��{�̗��j�Ɛڂ����Ă��܂��悤�ȋZ�p�A�e�N�m���W�[������A�������������͂���Ȃ������ł��傤�B

�ߑ�̗��j�Ɛڂ����Ă����B�ߑ�̍��Y�����C���ɂ��Đڂ����Ă����f�U�C���ɑ��ē������Ă����t�B���\�t�B�[�̕K�v���������Ă��܂��BM�@�̌���ł����������������Ă��܂��B

���N�̓���A���升���ۑ�ł����j�Ɛڂ����邱�Ƃi���x���ōl����ۑ�ɂ������Ǝv���Ă��܂��B�������Ȃ��ƌ��z�͐������тĂ����Ȃ��B�����̓��{�̋ߑ�̗��j��O��ɂ�����ŁA��������ς����Ă�����t���̒��Ƀf�U�C���̌���I�ȈӖ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���̍l�����A�j�~�Y���I�s��v���W�F�N�g���I�ɉ��f�����Ă�������ł��B���܂�ɂ��u�����v�Ƃ������A�G�X�v���E�k�[�{�[���l���߂��Ă����ԓx���傫�߂���Ǝv���܂��B

�n粁\�ڂ��Ƃ����T�O���������Ⴂ�܂������A���{�̋ߑ�͔��ɐł��B���{�̏ꍇ�͉��ɐڂ������Ă����悢�̂ł��傤���B

�ΎR�\�m���ɓ��{�̋ߑ�͐ł��B���������̔����炳�������Y���Ǝv�����Ƃł��B�����炳������������ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�_�����v�ƌ����Ă͂����܂���B�����h���̎��v���̕������{�̋ߑ㌚�z�����ǂ��Ƃ������l�ςł͂����܂���B�X�̐l�Ԃ����Ă�����̂����j�̌����ł����āA�����F�߂Ȃ��Ƃǂ����悤���Ȃ��Ǝv���܂��B���{�̋ߑ�𔖂���ł͂Ȃ��o�܂ʓw�͂ƍl���Ȃ��ƍ��̊댯�ȏ͑ŊJ�ł��Ȃ��B

���̓X�y�[�X�ł͂Ȃ����Ԏ��ɑ��Č����Ă���̂ł��B����1950�N��ȍ~���Ă��܂��B1950�N��A���{�̋ߑ㌚�z�͍ō��̂��̂�����܂����B�������A�����͑S�Ė͕�ł��B�O������⑺�삳����͕�Ɉ�̉������������邩��K���ɍl���Ă����B�����������j��S���~�߂邱�Ƃł��B

���͂Ђ낵�܃n�E�X�ȍ~���Ԃ̑q�ɁA���̐_�a�Ƃ��������ۊG��̂悤�Ȃ��̂�`���܂����B�����Ƃ݂�Ȃ��^�����Ă����ׂ��v�z�������l��A�����ׂ��ɑ���l�����Ă��ǂ��B�������J�e�S���[�������Ȃ��ő������Ă�����Ƃ��Ȃ����ׂ��ł��B�����Ă��̖����̓A�J�f�~�[�A�Ƃ�킯���j�Ƃ̖����Ȃ̂ł��B

���j�ӏ��Ƃ����͕̂������Ă��Ȃ��B�����h�ł͂Ȃ��A���j�Ɛڂ����Ă��܂��B���̐ڂ��Ƃ������_����j�Ƃ𒆐S�ɂ��Č����Ă����Ȃ��Ǝd�����Ȃ��B

�A�j�~�Y���I�s��X�[�~�ɉʂĂ��Ȃ����s�����Ă��鎩�o�͎����Ă��܂��B�ł����ʂ̒��ɕ���������̂ł��B���̖ړI�͐ڂ��ł��B������u���R���[�W���ƌĂ�ł������B

�����̔~�ɍ���ڂ��悤�ȃO���e�X�N�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA�����Ǝ������̐����Ă���̓G���K���X�ɂȂ��Ă��܂��B�~�ɏ�����ڂ����炢�ɂ͂Ȃ��Ă���i�j�B

���n�ɐԂ��A�ł͂Ȃ�������ڂ����Ă����B�������u���R���[�W�����Ă����B�_�b�I���E�ł͂Ȃ����j�̒��ł̍��x�Ȑڂ��͂��ꂩ��̃f�U�C���̈��|�I�ȉ��l�ɂȂ��Ă����ł��傤�B

���[���h�J�b�v�ł͓��{�̓x�X�g16�ƌ������܂����B���̂Ƃ��������{�c�Ƀt���[�L�b�N���R�炵�Ă���Ƃ������������d�v�ł��B���O�̖{�c�̃t���[�L�b�N���x�����āA���ɔw�̍����l��3�l���āA�E�ɔw�̒Ⴂ�l��3�l�����B�{�c�͍����ō��ɏR��̂���肢�B�����͉E���ʼnE���ɏR�邱�Ƃ��ł���B�����͎����̉�̂��߂ɏR�炵�Ă���ƌ������̂ł͂Ȃ������B�ނ�̒Z�����Ƃ�̒��ɁA�S�[��������Ƃ����ړI�̂��߂����̏u���̔��f���������B�����ă��f�B�A���A�����͂��Ă��邱�Ƃ͑�ϋ����[���ł��B

����͐ڂ��̎v�z�ł��B�I���̃t�B���\�t�B�[�ł͂Ȃ��āA���b�Ŕ��f����B�T�b�J�[�͎��Ƀz���̈�u�ł����f�U�C�����i��ł���Ǝv���u�Ԃł����B

�����Γ��{�̖{���͋��Ƃ�������������܂����B�������������i�߂Ă��������܂�Ȃ��\���������B���̂����l�ɂ��Ă������Ƃ͂ł��܂���B

�{�c�≓���̂悤�ɏu���ɗǂ������Ă���l���A���O�R���Ă݂�ƌ����B�����Ă���ɂ��ꂪ�x�X�g8�ɐi�o����Ƃ��ɂǂ�������p������̂����l������ƁA����̓f�U�C���ɂȂ�B�����v���܂��B

�n粁\�ڂ��̎v�z�����H���悤�Ƃ���Ƃ��AM�@�ƕ��s���Đi�߂Ă��鉽�l���̐E�l����Ƃ̎d���ōl���Ă��邱�Ƃɂ��ĕ������ĉ�����

�ΎR�\����͋L���Ƃ������Ƃɐs����ł��傤�B�܂�N�̍�i���Ƃ������ƁB����͖{�������ł������肦�܂���B����Ă��ꂽ�E�l����̖��O���������A�����Ȃ����Ƃ����b���ł��B�_�E���B���`�ɂ��G�̋�����āA���f�������āA�L�����o�X���������͂��ł��B������L�����Ȃ��̂̓��[�Y�Ȃ����Ƃ������܂��B

�v�ɂ����Ă͌��z�Ƃ����l�ł��B�������A�L������ׂ��ł��傤�B�E�l����������̖��O���L�����錠��������܂��B�Ⴆ�ΎO���l�r�͎s���䂳����Ă��܂����A�ΎR�̍�i�Ƃ���܂��B������s����ƋL������B�����ĕ����O�����l�ł��B

�v�Ƃ�f�U�C�i�[�̓f�B���N�^�[�̖����ł��B�{�H�}���ǂ��܂ň������B�������͂�����`�F�b�N���闧��ł��B���}����{�H�}���������Ƃ̊ԂɃf���P�[�g�Ȕz��������܂��B

���z���͂��ꂪ1��1��A��x����̂��̂ł����炻����ǂ�����ċL�^���邩�����ł��B����̓R���s���[�^�̋L�^�Ɏc�����Ƃ��ł���B

�v����Ƀf�B���N�^�[�̖����̓V�i���I�������Ă���l�̔\�͎���ł��B�܂������ݒu����ׂ��ł��B�ǂ������l�������ɂ��Ă��邩�A�ǂ������l��������̂��A�o�C�I������`�F���Ȃǂ̉��y�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��A�����Ă����N�ɕ�������̂����[���Ɉӎ�����B

�R���s���[�^���v�Z�\�͂ƍl����O���[�o���Y���ɂȂ�܂����A�R�~���j�P�[�V�����\�͂ƍl�����������̂͌ʂ��Ƃ������ƂɂȂ�B�f�B���N�V��������ł��B�f�U�C�i�[�͕����Ă����q�w�܂ňӎ��ł��Ȃ��Ƃ��ꂩ��̓_���Ȃ�Ȃ����B���ՂƂ����̂͋�a�Ȃ̂ł���B

�ΎR�C���������̓ǂݕ�

��

��

�O�����N�C�G���W

�R�����O�~�ΎR�C��

��

��

�J���n�f�U�C���A�Z�p�m�[�gII

�n��_

�A�j�~�Y�����ӋI�s6

�J���n�f�U�C���A�Z�p�m�[�g�h

�L���e�B�v�[���̋u�ɂ�

�䐶����

�A�j�~�Y�����ӋI�s�T

��t��

��

��

��

��